2025年零星项目(一)

第一章 项目的理解与把握

10

第一节 项目背景深入分析

10

一、 国土空间规划政策背景

10

二、 镇村与村庄规划作用

18

三、 控规编制修编意义

25

四、 项目支撑地方发展

31

第二节 项目目标精准把握

38

一、 符合相关法规要求

38

二、 提升编制入库效率

47

三、 提供合规用地依据

55

四、 促进镇村一体发展

65

第三节 技术路线科学设计

73

一、 全过程技术咨询服务

73

二、 多阶段沟通机制

82

三、 专家评审机制引入

88

四、 电子化归档系统建立

95

第四节 工作思路细致细化

110

一、 分阶段技术审查工作

110

二、 不同规划审查要点

118

三、 项目进度汇报会议

127

四、 成果归档备案对接

134

第五节 方案内容完整保障

143

一、 审查意见全面涵盖

143

二、 提出合理修改建议

150

三、 加强与上位规划衔接

156

四、 形成完整技术服务闭环

163

第二章 项目的理解与把握

170

第一节 政策背景准确理解

170

一、 明确城镇开发边界调整要求

170

二、 理解规划实施评估机制

176

三、 掌握新增用地管控原则

182

四、 分析清远国土规划导向

188

五、 明确本地化执行路径

194

第二节 现状调研全面分析

204

一、 收集区域土地利用数据

204

二、 梳理近期拟建项目清单

210

三、 实地踏勘重点片区情况

217

四、 分析新增建设用地效率

227

五、 评估专项规划协调性

235

第三节 规划实施有效路径

243

一、 制定边界局部优化路线

243

二、 提出新增用地核算方案

251

三、 设计用地置换策略

256

四、 提供全过程技术支撑

263

五、 制定成果上报流程

270

第四节 保障措施合理设计

277

一、 建立多部门联动机制

277

二、 制定风险防控预案

285

三、 构建动态监测平台

293

四、 提供技术咨询服务

305

五、 落实驻点服务制度

314

第三章 项目的理解与把握

321

第一节 现状调研清晰思路

321

一、 开展现场踏勘工作

321

二、 对接相关部门获取资料

341

三、 结合规划评估区域定位

353

第二节 发展需求规划衔接

372

一、 明确项目功能定位目标

372

二、 梳理上位规划约束要求

382

三、 评估选址方案协调冲突

394

第三节 前期选址成果编制

404

一、 制定备选选址方案对比

404

二、 形成选址研究报告成果

418

三、 提交符合要求成果文件

428

第四章 项目的理解与把握

438

第一节 政策技术思路厘清

438

一、 明确规划实施评估文件要求

438

二、 梳理规划评估依据

447

三、 制定评估技术路线

465

四、 明确评估目标与方法

473

第二节 现状建设情况分析

481

一、 收集现状建设数据

481

二、 分析建设与规划一致性

490

三、 识别主要问题与矛盾

499

四、 提出现状优化建议

510

第三节 已编专项规划分析

520

一、 对比规划与现状匹配度

520

二、 分析规划执行效果与偏差

529

三、 梳理规划衔接关系

541

第四节 评估方案内容制定

550

一、 制定评估指标体系

550

二、 明确评估周期与方法

561

三、 编写评估报告提纲

571

四、 提出问题整改建议

578

第五章 项目的理解与把握

588

第一节 现状调研明确思路

588

一、 收集交通系统基础信息

588

二、 勘察路网结构现存问题

601

三、 收集相关上位规划资料

610

四、 识别影响道路调整因素

617

第二节 发展需求规划协调

626

一、 分析区域城市功能定位

626

二、 对比专项规划具体要求

635

三、 明确道路调整协调关系

645

四、 评估道路调整服务能力

653

第三节 交通市政方案研究

659

一、 测算调整方案交通状况

660

二、 提出道路调整优化方案

670

三、 对比各方案综合影响

676

四、 推荐最优方案并提建议

692

第四节 前期方案成果编制

698

一、 编制道路调整研究报告

698

二、 制作道路调整相关图表

706

三、 形成阶段性汇报材料

720

四、 确保成果符合规范要求

738

第六章 项目的理解与把握

749

第一节 政策背景详细解读

749

一、 政策必要性分析

749

二、 关键风险因素识别

766

第二节 现状调研问题分析

778

一、 基础数据收集

778

二、 群众意见调研

791

第三节 评估方案技术路线

806

一、 制定评估技术流程

807

二、 配置专业评估团队

824

第四节 评估成果反馈处理

834

一、 编制评估书面报告

834

二、 根据反馈修改报告

845

第七章 进度计划与安排

859

第一节 各阶段工作任务细化

859

一、 镇村集成规划技术咨询流程

859

二、 城镇开发边界优化流程

866

三、 选址前期研究论证流程

874

四、 规划实施评估工作流程

883

五、 市政道路研究工作流程

890

六、 社会风险评估工作流程

898

第二节 工作时间节点规划

908

一、 零星项目审查时间规划

908

二、 城镇开发边界项目周期

916

三、 前期研究论证项目周期

922

四、 社会风险评估项目周期

930

第三节 进度管理实施办法

937

一、 项目进度跟踪机制

937

二、 阶段性汇报制度

945

三、 关键节点监控措施

952

四、 驻点人员配置方案

960

五、 信息化进度管理方案

971

第八章 重点难点和关键点的分析和应对建议

984

第一节 规划编制难点应对

984

一、 镇村集成规划编制难题

984

二、 城镇开发边界政策难题

996

三、 控制性详细规划问题

1017

第二节 重点选址难点处理

1029

一、 发展需求与规划冲突

1029

二、 选址多因素综合考量

1042

三、 重点项目选址难题

1056

第三节 规划评估难点解决

1068

一、 现状数据获取难题

1068

二、 评估报告科学性提升

1079

三、 年度规划实施评估

1089

第四节 道路优化难点攻克

1098

一、 交通流量预测偏差

1098

二、 道路优化多需求平衡

1108

三、 市政道路调整难题

1128

第五节 风险评估难点化解

1150

一、 风险因素识别不全

1150

二、 群众诉求与风险预判

1172

三、 社会风险评估难题

1190

第九章 服务质量保障方案

1204

第一节 项目组织架构设置

1204

一、 规划编制组分工

1204

二、 明确项目经理职责

1212

三、 技术负责人分工

1219

四、 审查组工作安排

1227

五、 风险评估组分工

1235

六、 展示项目组织结构图

1240

第二节 岗位具体职责明确

1249

一、 项目经理职责细化

1249

二、 技术负责人职责

1257

三、 规划编制组职责

1265

四、 审查组工作职责

1273

五、 风险评估组职责

1278

第三节 人员资源合理配备

1290

一、 注册城乡规划师配备

1290

二、 市政工程师资源安排

1300

三、 交通工程师资源配置

1308

四、 社会风险评估专家配备

1314

第四节 安全管理制度建立

1323

一、 数据保密制度建设

1323

二、 资料存储安全管理

1333

三、 现场踏勘安全规范

1340

第五节 例会沟通机制制定

1348

一、 每周内部协调会安排

1348

二、 每月项目进展汇报

1354

三、 临时专项会议机制

1359

第六节 阶段汇报制度执行

1370

一、 初步成果汇报安排

1370

二、 中期成果汇报流程

1377

三、 最终成果汇报要点

1384

项目的理解与把握

项目背景深入分析

国土空间规划政策背景

清远规划政策解读

法规规范遵循

国家法规落实

严格执行国家法规中的规划编制原则和程序,确保规划具备权威性和严肃性。严格按照《中华人民共和国城乡规划法》(2019年修正)、《中华人民共和国土地管理法》(2019年修正)等国家法规,对规划成果进行审核和把关,确保规划符合国家发展战略和政策导向。严格把控规划流程,从规划的前期调研、方案制定到最终审批,都严格遵循国家法规要求,确保规划的每一个环节都合法合规,保障规划的科学性和合理性。

地方政策衔接

紧密结合清远市地方政策,将地方发展目标和要求融入规划编制过程中,提高规划的针对性和可操作性。依据《清远市国土空间总体规划(2021-2035年)》《清远市国土空间规划管理技术规定及计算规则》等地方政策文件,对规划方案进行优化和调整,确保与清远市国土空间总体规划相协调。通过深入研究地方政策,了解清远市的发展定位、产业布局和资源分布等情况,将这些因素充分考虑到规划中,使规划能够更好地服务于清远市的地方发展。

政策文件

衔接要点

《清远市国土空间总体规划(2021-2035年)》

与总体规划的发展目标、空间布局等相协调

《清远市国土空间规划管理技术规定及计算规则》

遵循技术规定和计算规则进行规划编制

行业指南运用

技术流程规范

按照行业指南的要求,制定详细的规划编制技术流程,确保各个环节有序进行。依据《城市规划编制办法》(2006)、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》(2011)等行业指南,对规划编制过程中的数据采集、分析、处理等环节进行规范,提高数据的准确性和可靠性。建立严格的数据采集标准,确保采集的数据真实、准确、完整;采用科学的数据分析方法,对数据进行深入挖掘和分析,为规划编制提供有力的数据支持;规范数据处理流程,确保数据的安全性和保密性。

先进理念引入

引入行业指南中的先进规划理念,如可持续发展、绿色生态等,提升规划的品质和价值。运用先进的技术手段,如地理信息系统(GIS)、遥感技术等,提高规划编制的效率和精度。在规划中充分考虑生态环境保护和资源可持续利用,推广清洁能源、循环经济等绿色产业模式,打造宜居、宜业、宜游的生态环境。利用地理信息系统(GIS)对土地利用现状、地形地貌等进行分析,为规划提供准确的空间信息;利用遥感技术对城市的发展变化进行监测,及时掌握城市的动态信息,为规划调整提供依据。

政策动态跟踪

政策变化应对

建立政策变化预警机制,及时掌握政策动态,为规划编制提供决策依据。密切关注国家和地方政策的变化,对政策变化可能带来的影响进行分析和评估。根据政策变化,及时对规划方案进行适应性调整,确保规划符合最新政策要求。当国家出台新的土地政策时,及时调整规划中的土地利用布局和开发强度;当地方出台新的产业政策时,调整规划中的产业布局和发展方向。

政策研讨参与

积极参与政策研讨活动,与相关部门和专家进行交流和沟通,了解政策制定的背景和意图。通过参与政策研讨,为规划编制提供前瞻性的思路和建议,提高规划的适应性和创新性。在政策研讨活动中,分享自己的经验和见解,听取其他专家和部门的意见和建议,共同探讨政策的实施和规划的编制。将政策研讨的成果融入到规划编制中,使规划更具前瞻性和创新性。

政策研讨活动

参与方式

收获成果

国土空间规划政策研讨会

派遣专业人员参加

了解政策背景和意图,获取前瞻性思路

地方规划编制研讨会

组织团队参与

与相关部门和专家交流,提高规划适应性

镇村规划作用分析

城乡统筹发展助力

空间布局优化

合理规划镇村的居住、产业、公共服务等功能区域,提高土地利用效率,促进镇村经济发展。根据镇村的自然条件、资源禀赋和发展需求,科学划分居住、产业、公共服务等功能区域,避免功能混杂,提高土地利用的合理性和效率。加强镇村与城市的空间联系,构建便捷的交通网络,促进城乡要素流动。规划建设镇村与城市之间的快速通道,缩短城乡之间的时空距离,促进城乡人员、物资、资金等要素的自由流动。

设施建设加强

加大对镇村基础设施和公共服务设施的投入,改善镇村的交通、供水、供电、通信等条件。增加对镇村道路、桥梁、供水、供电等基础设施的建设资金,提高基础设施的承载能力和服务水平。完善镇村的教育、医疗、文化等公共服务设施,提高镇村居民的生活品质。建设更多的学校、医院、文化活动中心等公共服务设施,满足镇村居民的基本需求。

乡村振兴战略支撑

发展定位明确

根据镇村的自然条件、资源禀赋和历史文化,明确乡村的发展定位和特色,制定个性化的发展规划。深入分析镇村的优势和劣势,结合市场需求和发展趋势,确定镇村的主导产业和发展方向。突出乡村的产业优势,培育壮大特色产业,提高乡村经济的竞争力。利用镇村的自然资源和农业优势,发展特色农业、乡村旅游等产业,打造具有地方特色的产业品牌。

乡村振兴战略支撑

镇村名称

发展定位

特色产业

XXX镇

生态旅游型乡村

乡村旅游、特色农业

XXX村

农产品加工型乡村

农产品加工、农业种植

产业发展促进

规划建设乡村产业园区,引导产业集聚发展,提高产业发展的规模效应和效益。合理规划产业园区的布局和功能,完善园区的基础设施和配套服务,吸引企业入驻,形成产业集群。加强农业与二三产业的融合发展,拓展农业产业链,增加农民收入渠道。发展农产品加工、农村电商等产业,将农业与工业、服务业有机结合起来,提高农业的附加值和经济效益。

生态环境保护促进

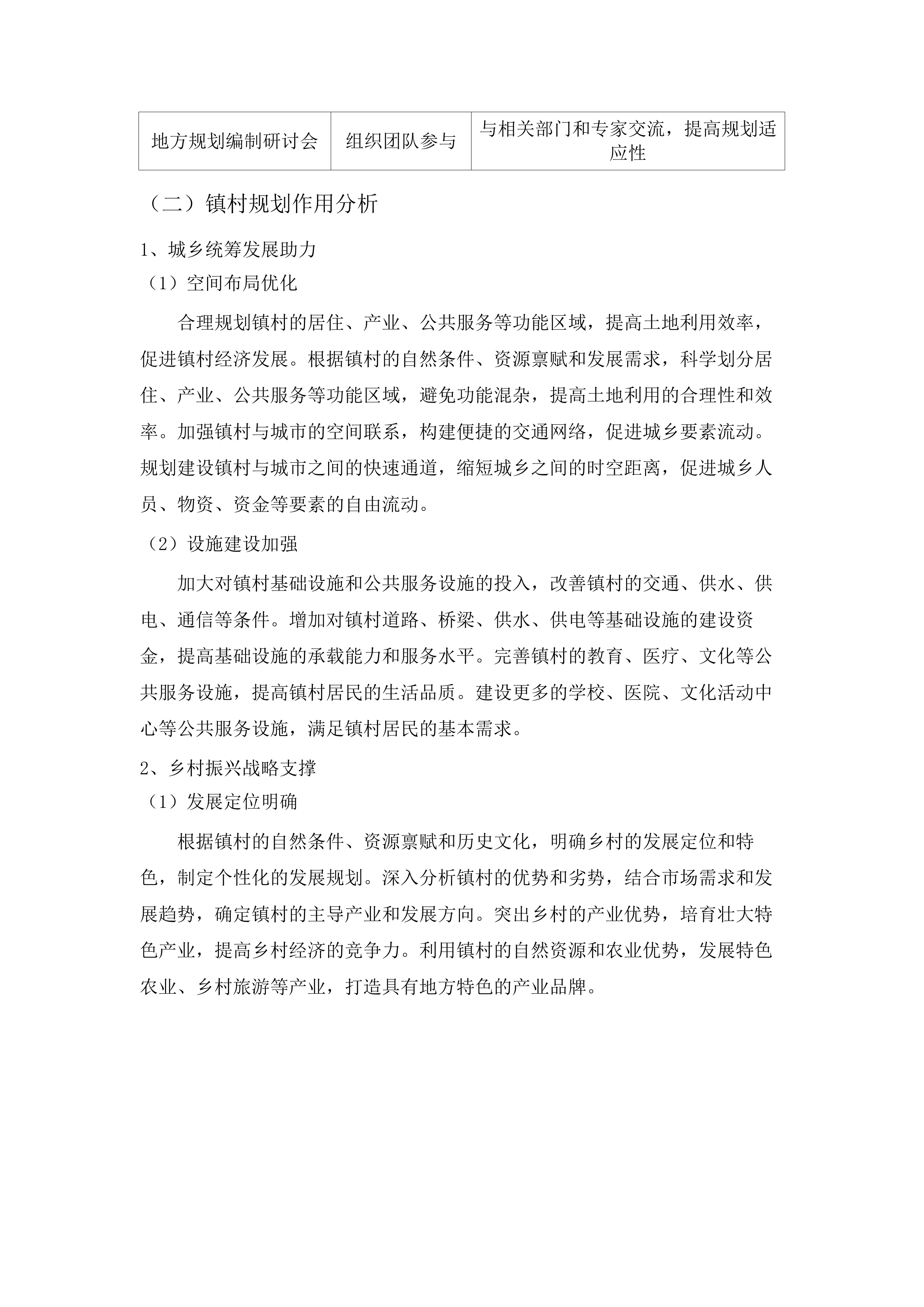

红线划定保护

科学划定生态保护红线,明确生态保护的重点区域和范围,严格限制开发建设活动。依据《广东省自然资源厅关于做好城镇开发边界管理的通知(试行)》等政策文件,结合镇村的生态环境现状和发展需求,划定生态保护红线,确保生态环境得到有效保护。加强对生态保护红线内的生态系统监测和管理,确保生态环境质量稳定。建立生态环境监测体系,定期对生态保护红线内的生态环境进行监测和评估,及时发现和处理生态环境问题。

生态保护红线区域

保护措施

监测指标

XXX自然保护区

禁止开发建设,加强生态修复

生物多样性、水质、空气质量

XXX湿地

限制人类活动,保护湿地生态

湿地面积、水鸟数量、植被覆盖度

绿色理念推广

在镇村规划中融入绿色发展理念,推广清洁能源、循环经济等绿色产业模式。在镇村建设中,推广太阳能、风能等清洁能源的应用,减少对传统能源的依赖;发展循环农业、农村废弃物综合利用等循环经济模式,提高资源利用效率。加强对镇村居民的生态环境保护宣传教育,提高居民的环保意识。通过开展环保宣传活动、举办环保知识讲座等方式,向镇村居民普及生态环境保护知识,提高居民的环保意识和责任感。

控规编制意义阐述

土地资源合理利用

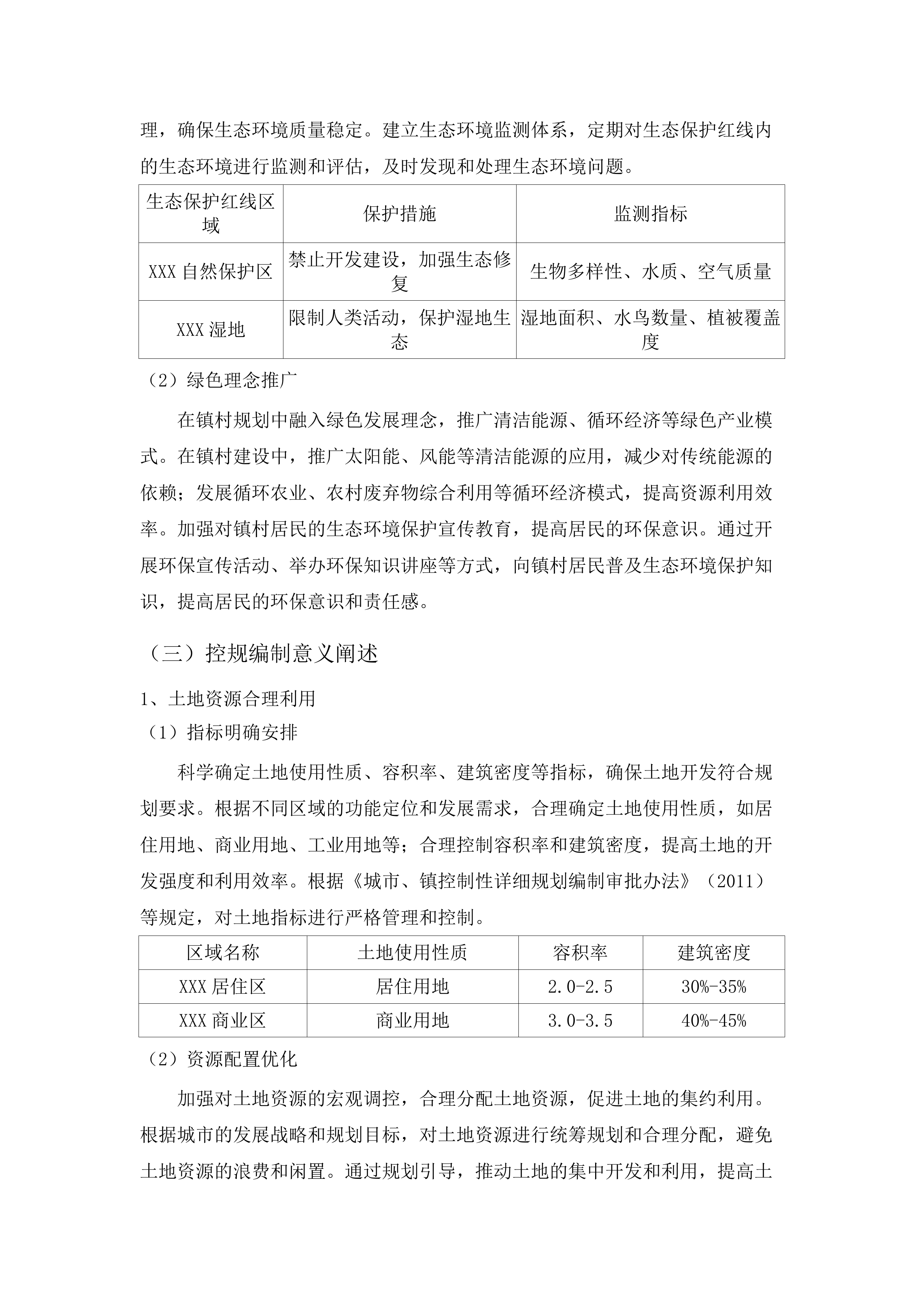

指标明确安排

科学确定土地使用性质、容积率、建筑密度等指标,确保土地开发符合规划要求。根据不同区域的功能定位和发展需求,合理确定土地使用性质,如居住用地、商业用地、工业用地等;合理控制容积率和建筑密度,提高土地的开发强度和利用效率。根据《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》(2011)等规定,对土地指标进行严格管理和控制。

区域名称

土地使用性质

容积率

建筑密度

XXX居住区

居住用地

2.0-2.5

30%-35%

XXX商业区

商业用地

3.0-3.5

40%-45%

资源配置优化

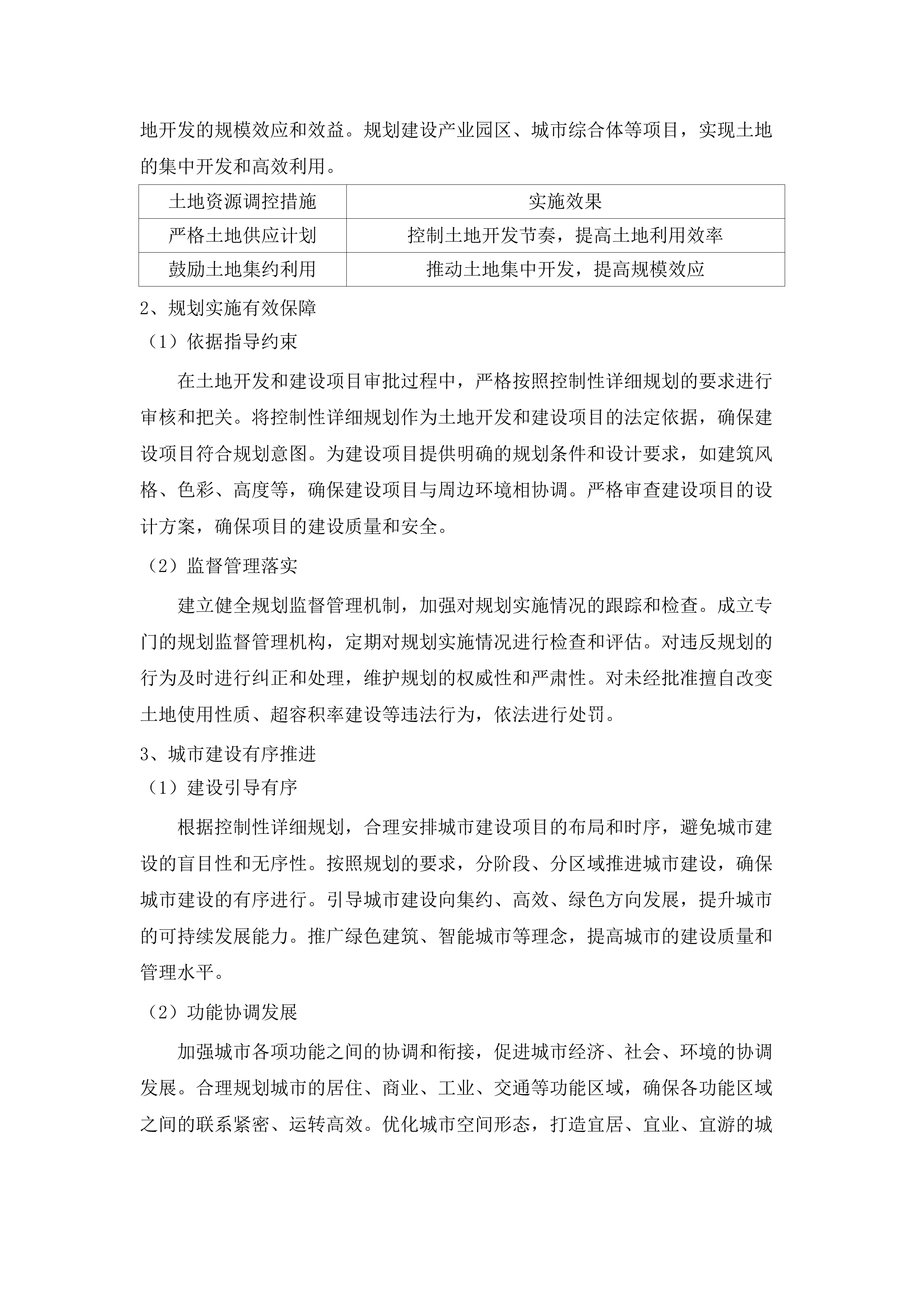

加强对土地资源的宏观调控,合理分配土地资源,促进土地的集约利用。根据城市的发展战略和规划目标,对土地资源进行统筹规划和合理分配,避免土地资源的浪费和闲置。通过规划引导,推动土地的集中开发和利用,提高土地开发的规模效应和效益。规划建设产业园区、城市综合体等项目,实现土地的集中开发和高效利用。

土地资源调控措施

实施效果

严格土地供应计划

控制土地开发节奏,提高土地利用效率

鼓励土地集约利用

推动土地集中开发,提高规模效应

规划实施有效保障

依据指导约束

在土地开发和建设项目审批过程中,严格按照控制性详细规划的要求进行审核和把关。将控制性详细规划作为土地开发和建设项目的法定依据,确保建设项目符合规划意图。为建设项目提供明确的规划条件和设计要求,如建筑风格、色彩、高度等,确保建设项目与周边环境相协调。严格审查建设项目的设计方案,确保项目的建设质量和安全。

监督管理落实

建立健全规划监督管理机制,加强对规划实施情况的跟踪和检查。成立专门的规划监督管理机构,定期对规划实施情况进行检查和评估。对违反规划的行为及时进行纠正和处理,维护规划的权威性和严肃性。对未经批准擅自改变土地使用性质、超容积率建设等违法行为,依法进行处罚。

城市建设有序推进

建设引导有序

根据控制性详细规划,合理安排城市建设项目的布局和时序,避免城市建设的盲目性和无序性。按照规划的要求,分阶段、分区域推进城市建设,确保城市建设的有序进行。引导城市建设向集约、高效、绿色方向发展,提升城市的可持续发展能力。推广绿色建筑、智能城市等理念,提高城市的建设质量和管理水平。

功能协调发展

加强城市各项功能之间的协调和衔接,促进城市经济、社会、环境的协调发展。合理规划城市的居住、商业、工业、交通等功能区域,确保各功能区域之间的联系紧密、运转高效。优化城市空间形态,打造宜居、宜业、宜游的城市环境,提升城市的品质和形象。加强城市绿化、美化、亮化建设,改善城市的生态环境和居住条件。

项目支撑地方发展

经济发展推动

产业布局优化

根据地方资源禀赋和发展需求,合理规划产业园区和产业集群,促进产业集聚发展。深入分析清远市的资源优势和产业基础,结合市场需求和发展趋势,规划建设不同类型的产业园区,如高新技术产业园区、农产品加工产业园区等。引导传统产业转型升级,培育新兴产业,提高地方产业的竞争力。推动传统制造业向智能化、绿色化转型,培育壮大电子信息、生物医药等新兴产业。

产业园区名称

产业类型

发展目标

XXX高新技术产业园区

电子信息、生物医药

打造具有区域影响力的高新技术产业基地

XXX农产品加工产业园区

农产品加工、农业种植

推动农业产业化发展,提高农产品附加值

项目实施保障

为重点项目和民生项目提供科学的选址研究论证,确保项目选址合理,减少项目实施的风险。运用先进的技术手段和方法,对项目选址进行多方面的分析和评估,综合考虑交通、环境、资源等因素,选择最优的项目选址。协助项目业主办理相关规划手续,保障项目顺利落地实施,带动相关产业发展和就业增长。安排专业人员协助项目业主办理规划选址意见书、建设用地规划许可证等手续,提高项目审批效率。

社会稳定维护

风险评估化解

遵循重大项目决策程序的有关要求,开展社会稳定风险调查、识别和估计,制定风险防范和化解措施。对项目可能带来的社会稳定风险进行全面分析和评估,如土地征收、环境污染等风险。根据风险评估结果,提出合理的建议和对策,确保项目实施过程中的社会稳定。采取措施保障被征地农民的合法权益,加强对环境污染的治理和监管。

项目名称

风险类型

防范化解措施

XXX重点项目

土地征收风险

完善征地补偿政策,加强宣传沟通

XXX民生项目

环境污染风险

加强环境监测和治理,严格环保标准

城乡协调发展

通过镇村集成规划和村庄规划,加强镇村基础设施和公共服务设施建设,提高镇村居民的生活质量。加大对镇村道路、供水、供电、通信等基础设施的投入,完善教育、医疗、文化等公共服务设施。促进城乡要素流动,缩小城乡差距,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定。推动城乡人才、资金、技术等要素的双向流动,实现城乡共同发展。

资源可持续利用

资源节约保护

在规划中明确资源节约和保护的目标和措施,推广节能、节水、节地等技术和产品。在项目规划和建设中,采用节能灯具、节水器具等节能节水产品,提高资源利用效率。加强对自然资源的管理和监测,合理开发利用自然资源,避免资源浪费和过度开发。建立自然资源监测体系,对土地、水、森林等资源进行实时监测和管理。

绿色发展推动

在规划中融入绿色发展理念,推广清洁能源、循环经济等绿色产业模式。在项目建设中,优先选用清洁能源,如太阳能、风能等;发展循环经济,实现资源的循环利用和高效利用。加强生态环境保护和修复,打造宜居、宜业、宜游的生态环境,促进地方经济社会与生态环境的协调发展。加强对生态环境的保护和治理,修复受损的生态系统,提高生态环境质量。

镇村与村庄规划作用

城乡统筹发展意义

打破城乡二元结构

促进资源流动

通过科学的镇村与村庄规划引导,能够有效促进城市的资金、技术、人才等优势资源向农村流动。城市资金的注入可为农村的基础设施建设、产业发展提供坚实的资金保障;先进技术的引入有助于提升农村农业生产效率和农产品质量;专业人才的流入则能为农村带来新的理念和管理经验。同时,将农村丰富的农产品、充足的劳动力等资源推向城市市场,实现城乡资源的优势互补。此外,加强城乡之间的产业协作,以城市的产业优势带动农村相关产业的发展,形成城乡一体化的产业发展格局,提高产业的整体竞争力,从而推动城乡经济的协同发展。

城乡资源优势互补

缩小城乡差距

镇村与村庄规划可加大对农村基础设施建设、教育、医疗等公共服务领域的投入。在基础设施方面,改善农村的交通、水利、能源等条件,方便农村居民的生产生活;在教育领域,加强学校建设,提高教育质量,为农村培养更多的人才;在医疗方面,完善医疗设施,提升医疗服务水平,保障农村居民的身体健康。通过这些举措,改善农村的生产生活条件,使农村居民能够享受到更加优质的公共服务。同时,规划还能提供更多的就业机会和创业平台,鼓励农村居民自主创业,增加农村居民的收入来源,提高农村居民的收入水平,逐步缩小城乡居民的收入差距。

农村教育设施建设

农村医疗设施提升

优化资源配置

提高资源效率

镇村与村庄规划对农村土地进行合理规划和整治,根据农村的实际需求和发展方向,科学划分农业用地、建设用地等,提高土地的集约利用程度。通过整理闲置土地、改造低效用地等方式,保障农业生产和农村建设的用地需求。同时,引导资金投向农村的重点产业和基础设施建设项目,避免资金的分散和浪费,提高资金的使用效益。例如,将资金投入到农村的特色农业产业、农产品加工产业等,促进农村经济的发展,实现资源的高效利用。

均衡资源分布

在镇村与村庄规划中,注重在城乡之间合理布局教育、医疗、文化等公共服务设施。根据城乡人口分布和需求,在农村建设更多的学校、医院、文化活动中心等,使城乡居民都能够享受到公平的公共服务,提高公共服务的可及性和质量。加强城乡之间的交通、通信等基础设施建设,改善农村的交通条件,提高通信网络覆盖范围,促进城乡之间的互联互通,实现资源的共享和互补,让农村居民也能享受到与城市居民相近的生活品质。

推动产业协同发展

加强产业联系

镇村与村庄规划引导城市的工业、服务业等产业向农村延伸和拓展。城市的工业企业可以在农村建立生产基地,利用农村的土地和劳动力资源,降低生产成本;服务业企业可以在农村开展旅游、电商等业务,带动农村相关产业的发展。加强城乡之间的农产品加工、物流配送等产业的合作,城市的农产品加工企业可以与农村的种植户、养殖户建立合作关系,将农产品进行深加工,提高农产品的附加值;物流企业可以将农村的农产品及时运往城市市场,提高农产品的市场竞争力,形成城乡产业协同发展的良好局面。

城市产业向农村延伸

促进产业升级

鼓励农村发展特色农业、乡村旅游、农村电商等新兴产业,镇村与村庄规划可推动农村产业的多元化发展。挖掘农村的自然景观、民俗文化等资源,发展乡村旅游产业,吸引城市游客,增加农村居民的收入;利用互联网技术,发展农村电商产业,拓宽农产品的销售渠道。加强对农村产业的技术创新和人才培养,引入先进的农业技术和管理经验,提高农村产业的科技含量和管理水平,促进农村产业的转型升级,提高农村产业的经济效益和社会效益。

镇村规划实际作用

保障规划合规性

遵循法规要求

镇村规划依据国家和地方的相关法律法规,如《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》等,明确规划的编制原则、程序和要求,确保规划工作在法律框架内进行。在规划编制过程中,严格执行各项法规规定,对规划方案进行合法性审查,从土地使用、建设标准到环境保护等各个方面,都要符合法律要求,避免出现违法违规的情况。同时,加强对规划编制人员的法律培训,提高他们的法律意识,确保规划工作的合法性和规范性。

符合上位规划

镇村规划加强与上位规划的衔接,如《清远市国土空间总体规划(2021-2035年)》等。确保镇村规划的发展目标、功能定位、空间布局等与上位规划相一致,避免出现规划冲突。充分考虑上位规划对镇村发展的要求和引导,将上位规划的各项指标和任务落实到镇村规划中。例如,根据上位规划对生态保护、产业发展的要求,合理确定镇村的生态保护区域和产业发展方向,保障规划的科学性和合理性。

提升规划科学性

运用科学方法

镇村规划采用地理信息系统(GIS)、遥感技术(RS)等现代信息技术,对镇村的空间数据进行采集、分析和处理。通过GIS技术,可以精确地了解镇村的地形地貌、土地利用现状等信息,为规划编制提供科学依据;利用RS技术,可以及时获取镇村的动态变化信息,以便对规划进行适时调整。引入多学科的专业知识和方法,如经济学、社会学、生态学等,对镇村的发展进行综合评估和分析。从经济发展潜力、社会需求、生态环境承载能力等多个角度出发,制定出更加科学合理的规划方案。

结合实际需求

深入了解镇村居民的生产生活需求,充分听取他们的意见和建议,将居民的需求纳入规划方案中。例如,了解居民对住房、公共设施、产业发展的期望,提高规划的实用性和满意度。根据镇村的发展阶段和特点,合理确定规划的目标和重点。对于发展相对滞后的镇村,重点放在基础设施建设和产业培育上;对于发展较好的镇村,则注重提升公共服务水平和生态环境质量,制定出符合镇村实际情况的发展策略和措施。

规划要点

具体考虑因素

目标制定

镇村经济发展水平、人口规模与结构

产业规划

资源禀赋、市场需求、产业基础

设施布局

居民分布、交通条件、服务半径

增强规划可操作性

考虑实施条件

对镇村的经济实力、技术水平、社会文化等实施条件进行全面评估。了解镇村的财政收入状况、企业发展水平、居民文化素质等,制定出与实施条件相适应的规划方案。在规划中明确各项建设项目的资金来源、建设

2025年零星项目(一).docx