信息安全及设备运维服务采购投标方案

第一章 技术参数

14

第一节 A分标技术参数

14

一、 服务器运维技术参数

14

二、 网络设备维护参数

33

三、 网络安全设备技术支持

48

四、 机房UPS及动环系统维护

61

五、 数据库透明加密服务

66

六、 AI巡检机器人技术参数

78

第二节 B分标技术参数

92

一、 渗透测试服务参数

92

二、 应急响应服务技术要求

103

三、 终端威胁防御系统

109

四、 安全监测与运营服务

126

五、 国产门禁系统技术参数

139

六、 视频安全密码一体化

147

七、 数据安全风险评估服务

158

第三节 C分标技术参数

168

一、 网络安全等级保护测评

168

二、 商用密码应用安全性评估

182

三、 测评方法技术参数

192

第二章 技术运维服务方案

205

第一节 实施组织方案

205

一、 项目实施阶段划分

205

二、 实施流程衔接设计

214

三、 项目角色职责分工

222

第二节 项目组织机构

228

一、 管理组织架构建立

228

二、 核心岗位人员配置

238

三、 组织结构图表呈现

247

第三节 服务实施方案

252

一、 服务器维护方案

252

二、 网络设备维护计划

260

三、 安全设备维护内容

271

四、 UPS空调维护细则

278

五、 数据库运维服务措施

286

六、 AI巡检机器人运行方案

294

第四节 服务实施人员一览表

304

一、 人员基本信息列表

304

二、 相关证书持有情况

314

三、 运维经验评估结果

322

第五节 服务应急预案

331

一、 机房设备故障预案

331

二、 系统宕机应对措施

343

三、 网络安全事件预案

351

四、 应急人员调配机制

357

第六节 实施进度保证措施

363

一、 进度计划详细编制

363

二、 进度监督机制建立

371

三、 项目资源保障配置

379

四、 风险预警及应对

392

第七节 配套措施保障

402

一、 备件库保障机制

402

二、 驻场服务实施安排

411

三、 AI巡检机器人配置

419

第三章 应急响应方案

430

第一节 应急响应级别

430

一、 重大故障应急响应标准

430

二、 一般故障应急响应规范

438

第二节 应急响应流程

442

一、 事件接收与确认机制

442

二、 应急调度与处置流程

451

第三节 故障解决流程

461

一、 服务器故障解决步骤

461

二、 网络安全设备故障处理

469

第四节 响应方式与解决措施

478

一、 远程应急响应实施方法

478

二、 现场应急处置策略

487

第五节 重大故障处置方案

492

一、 系统瘫痪专项处置机制

492

二、 安全入侵事件处置预案

502

第六节 方案针对性与可行性

514

一、 服务器运维应急适配方案

514

二、 网络安全设备应急保障措施

524

第四章 售后服务方案

533

第一节 技术培训计划

533

一、 岗前专业技能培训

533

二、 设备品牌专项培训

538

三、 定期技能提升培训

544

第二节 服务响应机制

550

一、 全天候响应体系

550

二、 分级故障处理流程

554

三、 分标服务响应规范

562

第三节 服务团队管理与保障措施

569

一、 技术团队资质保障

569

二、 驻场服务管理制度

578

三、 人员保障应急措施

582

第四节 工作管理与保密制度

587

一、 标准化工作流程

587

二、 信息安全保密措施

592

三、 文档资料管理规范

598

第五节 售后服务质量与承诺

605

一、 服务时效承诺

605

二、 本地化服务保障

609

三、 服务质量可追溯体系

615

第五章 对本项目服务的理解

622

第一节 服务范围理解

622

一、 B分标信息安全服务内容界定

622

二、 服务边界识别与覆盖保障

630

第二节 服务内容分析

638

一、 渗透测试服务技术要点

638

二、 应急响应服务处置机制

647

三、 终端威胁防御系统配置

655

四、 安全监测与运营能力

665

第三节 技术实现分析

674

一、 渗透测试实施技术路径

674

二、 应急响应时效保障措施

685

三、 WEB应用防火墙性能优化

692

四、 数据安全风险评估方法

704

第四节 用户需求响应

712

一、 广西人社厅定制化方案

712

二、 安全培训服务实施方案

720

三、 国产化服务部署策略

726

第五节 解决方案可行性

732

一、 整体服务实施框架构建

732

二、 驻场安全运维保障机制

740

三、 新系统上线评估流程

747

第六章 技术方案

754

第一节 技术方案合理性

754

一、 整体技术方案科学设计

754

二、 兼容性与可扩展性保障

776

第二节 需求项针对性

796

一、 B分标信息安全服务方案

796

二、 系统部署运维服务设计

807

第三节 技术先进性与成熟度

828

一、 安全技术手段应用选型

828

二、 技术架构前瞻性设计

850

第四节 系统兼容性与部署方案

867

一、 设备兼容性测试计划

867

二、 关键设备部署实施方案

883

第五节 项目环境适配分析

899

一、 现有IT环境适配方案

899

二、 本地化服务支持体系

913

第七章 实施方案

931

第一节 实施计划制定

931

一、 阶段性目标规划

931

二、 任务分解与资源调配

936

三、 进度可视化管理方案

945

第二节 施工技术措施

953

一、 信息安全服务技术规范

953

二、 设备运维施工工艺标准

957

三、 关键节点质量控制方案

963

第三节 安装调试与验收

971

一、 设备安装调试流程

971

二、 验收标准与流程设计

979

三、 问题整改与闭环机制

988

第四节 维保人员配置

993

一、 技术人员配置方案

993

二、 人员管理制度设计

1002

三、 人员保障机制建设

1009

第五节 安全保障措施

1018

一、 施工安全防护体系

1018

二、 数据安全保护方案

1024

三、 应急安全响应机制

1030

第六节 项目管理制度

1037

一、 项目过程管控体系

1037

二、 沟通协作机制建设

1043

三、 文档资料管理规范

1047

第七节 培训与回访计划

1053

一、 技术培训实施方案

1053

二、 客户回访服务机制

1058

三、 知识转移保障措施

1065

第八章 售后服务

1071

第一节 售后服务内容

1071

一、 服务器维护保障

1071

二、 网络设备运维支持

1075

三、 安全设备管理服务

1078

四、 机房基础设施维护

1082

第二节 服务响应时间

1085

一、 一级故障响应机制

1085

二、 二级故障处理标准

1091

三、 三级故障服务规范

1096

第三节 故障处理机制

1101

一、 故障分类分级标准

1101

二、 远程诊断处理流程

1107

三、 现场处理操作规范

1110

四、 故障复盘改进机制

1115

第四节 服务质量保障

1119

一、 客户满意度管理

1119

二、 服务人员考核制度

1126

三、 服务质量监督机制

1131

四、 服务KPI指标体系

1135

第五节 服务承诺优化

1137

一、 全天候服务支持

1137

二、 备用设备保障方案

1140

三、 专属客户服务体系

1145

四、 增值服务内容提供

1151

第九章 服务团队

1156

第一节 项目负责人资质

1156

一、 项目负责人专业背景

1156

二、 项目统筹管理能力

1161

第二节 项目经理资质

1169

一、 信息安全工程师认证

1169

二、 数据库系统工程师认证

1177

三、 信息系统监理师资质

1182

四、 信息系统项目管理师认证

1191

第三节 服务团队人员资质

1196

一、 服务团队成员规模

1196

二、 专业技术证书要求

1201

三、 相关专业职称要求

1205

第四节 团队人员配置保障

1211

一、 专业方向配置情况

1211

二、 分标服务能力覆盖

1216

三、 岗位职责分工说明

1223

第五节 证书提供与真实性承诺

1231

一、 拟投入人员证书材料

1231

二、 资料真实性保障措施

1234

第十章 服务方案

1241

第一节 项目特点分析

1241

一、 测评对象系统架构特性

1241

二、 安全合规需求要点

1249

第二节 项目进度安排

1258

一、 前期筹备阶段规划

1258

二、 现场实施阶段管控

1264

三、 成果交付阶段安排

1277

第三节 测评流程

1285

一、 等保测评实施流程

1285

二、 密评实施操作流程

1293

三、 质量管控关键环节

1302

第四节 测评方法

1306

一、 等保测评技术方法

1306

二、 密评专项测评方法

1316

三、 综合测评策略设计

1323

第五节 测评工具

1339

一、 网络安全测评工具

1339

二、 密码应用测评工具

1349

三、 工具使用规范管理

1357

第六节 组织架构

1364

一、 项目核心团队配置

1364

二、 团队协作机制建设

1374

三、 人员资质保障措施

1383

第七节 应急处置

1391

一、 突发情况应急预案

1392

二、 应急资源保障体系

1399

三、 应急演练计划安排

1406

第十一章 质量保障措施

1415

第一节 质量目标

1415

一、 服务响应及时率标准

1415

二、 服务完成质量指标

1426

三、 客户满意度评价体系

1435

第二节 质量保证体系

1443

一、 质量组织架构设置

1443

二、 质量管理流程规范

1450

三、 质量检查监督机制

1462

第三节 质量管理流程

1466

一、 服务前期准备阶段

1466

二、 服务执行过程控制

1477

三、 服务交付质量管控

1493

第四节 质量管理措施

1501

一、 服务质量培训机制

1501

二、 服务质量考核体系

1510

三、 服务过程记录管理

1520

第五节 质量保证承诺

1525

一、 服务质量达标承诺

1525

二、 问题整改响应机制

1535

三、 持续质量提升方案

1545

第十二章 保密措施

1551

第一节 保密管理组织机构

1551

一、 保密管理领导小组设置

1551

二、 专职保密管理人员配置

1554

三、 保密责任机制建设

1558

第二节 保密管理制度

1563

一、 保密管理文件体系

1563

二、 信息访问控制机制

1566

三、 技术防护标准规范

1571

四、 保密教育培训制度

1575

第三节 保密管理措施

1580

一、 数据传输安全防护

1580

二、 敏感数据访问控制

1584

三、 终端设备安全管理

1588

四、 文档资料全流程管控

1593

五、 保密审计监督机制

1596

第四节 保密管理应急处置方案

1599

一、 泄密事件应急预案

1599

二、 泄密事件报告机制

1602

三、 数据安全应急措施

1606

四、 应急演练与改进

1609

第五节 保密承诺

1613

一、 法律法规遵守承诺

1613

二、 信息使用管理承诺

1615

三、 项目结束后资料处理承诺

1619

四、 长期保密义务承诺

1623

五、 监督检查配合承诺

1626

第十三章 风险管理

1629

第一节 风险识别

1629

一、 设备故障风险识别

1629

二、 系统安全风险识别

1635

三、 服务过程风险识别

1641

第二节 风险评估

1647

一、 风险发生概率分析

1647

二、 风险影响程度评估

1653

三、 风险等级划分标准

1661

第三节 风险处理

1666

一、 高风险项专项处理

1666

二、 中风险项缓解措施

1674

三、 低风险项监控机制

1679

第四节 风险管理流程

1684

一、 风险闭环管理机制

1684

二、 风险会议沟通制度

1689

三、 风险文档管理规范

1695

第五节 风险承诺

1701

一、 主动监控承诺

1701

二、 应急响应承诺

1706

三、 报告透明度承诺

1711

技术参数

A分标技术参数

服务器运维技术参数

硬件平台系统定期检查

硬件组件外观检查

外观损坏排查

在本项目的服务器运维中,外观损坏排查是硬件组件外观检查的重要环节。会仔细检查服务器机箱、主板、硬盘、内存等硬件组件的外观,查看是否有裂缝、变形、烧焦等损坏迹象。这些损坏可能是由于运输过程中的碰撞、使用环境的恶劣或长时间运行产生的热量积累等原因导致的。一旦发现有损坏迹象,会及时记录并评估其对服务器性能的影响,根据情况决定是否需要更换硬件组件。同时,检查硬件组件的连接线路是否松动、断裂或损坏,确保连接稳定。连接线路的问题可能会导致数据传输中断、信号干扰等问题,影响服务器的正常运行。此外,检查硬件组件的接口是否有氧化、腐蚀等现象,如有需要进行清洁或更换。氧化和腐蚀会影响接口的导电性和信号传输质量,导致数据传输错误或不稳定。通过定期进行外观损坏排查,可以及时发现并解决硬件组件的潜在问题,保障服务器的稳定运行。

服务器机箱外观检查

电源供应检测

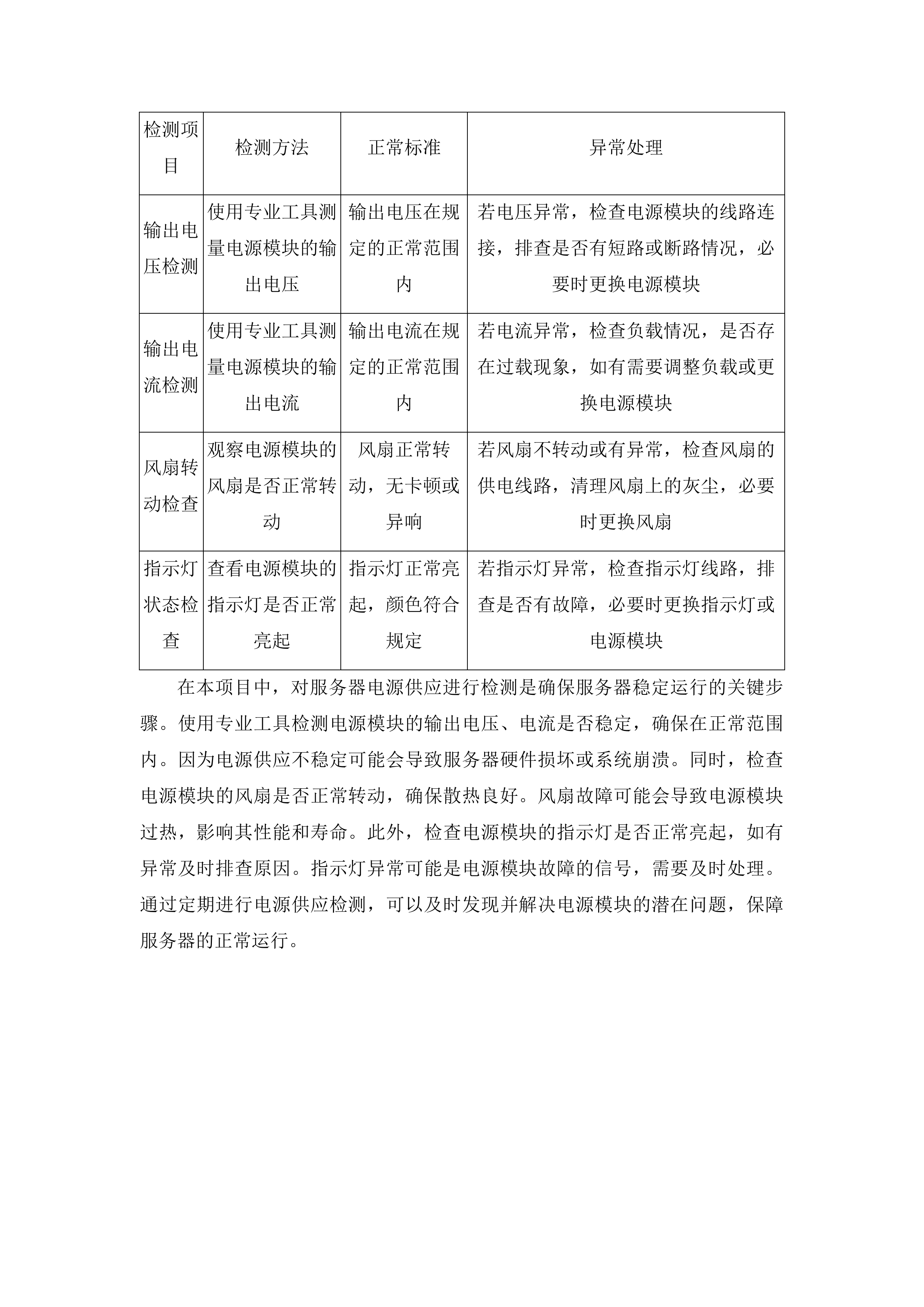

检测项目

检测方法

正常标准

异常处理

输出电压检测

使用专业工具测量电源模块的输出电压

输出电压在规定的正常范围内

若电压异常,检查电源模块的线路连接,排查是否有短路或断路情况,必要时更换电源模块

输出电流检测

使用专业工具测量电源模块的输出电流

输出电流在规定的正常范围内

若电流异常,检查负载情况,是否存在过载现象,如有需要调整负载或更换电源模块

风扇转动检查

观察电源模块的风扇是否正常转动

风扇正常转动,无卡顿或异响

若风扇不转动或有异常,检查风扇的供电线路,清理风扇上的灰尘,必要时更换风扇

指示灯状态检查

查看电源模块的指示灯是否正常亮起

指示灯正常亮起,颜色符合规定

若指示灯异常,检查指示灯线路,排查是否有故障,必要时更换指示灯或电源模块

在本项目中,对服务器电源供应进行检测是确保服务器稳定运行的关键步骤。使用专业工具检测电源模块的输出电压、电流是否稳定,确保在正常范围内。因为电源供应不稳定可能会导致服务器硬件损坏或系统崩溃。同时,检查电源模块的风扇是否正常转动,确保散热良好。风扇故障可能会导致电源模块过热,影响其性能和寿命。此外,检查电源模块的指示灯是否正常亮起,如有异常及时排查原因。指示灯异常可能是电源模块故障的信号,需要及时处理。通过定期进行电源供应检测,可以及时发现并解决电源模块的潜在问题,保障服务器的正常运行。

服务器电源模块检测

散热系统评估

评估项目

评估方法

正常标准

异常处理

风扇转速检查

使用专业工具测量散热风扇的转速

风扇转速在规定的正常范围内

若转速异常,检查风扇的供电线路,清理风扇上的灰尘,必要时更换风扇

灰尘杂物清理

观察散热风扇和散热器上的灰尘和杂物情况

散热风扇和散热器表面清洁,无明显灰尘和杂物堆积

若有灰尘和杂物堆积,使用专业工具进行清理,确保通风顺畅

温度传感器检测

使用专业工具检测散热系统的温度传感器是否正常工作

温度传感器能够准确反馈温度信息,误差在规定范围内

若温度传感器异常,检查传感器的连接线路,更换故障的温度传感器

在本项目中,对服务器散热系统进行评估是保障服务器性能的重要措施。检查散热风扇的转速是否正常,确保散热效果良好。散热风扇转速不足可能会导致服务器温度过高,影响硬件性能和寿命。清理散热风扇和散热器上的灰尘和杂物,确保通风顺畅。灰尘和杂物堆积会阻碍空气流通,降低散热效率。检查散热系统的温度传感器是否正常工作,确保能够及时反馈温度信息。温度传感器故障可能会导致无法及时发现服务器过热问题,从而引发硬件故障。通过定期进行散热系统评估,可以及时发现并解决散热系统的潜在问题,保障服务器的稳定运行。

服务器散热风扇转速检查

硬件性能指标监测

CPU与内存监测

在本项目中,对服务器CPU与内存进行监测是保障服务器性能的关键。会使用系统监控工具实时监测CPU的使用率、温度、频率等指标,确保CPU在正常范围内运行。因为CPU是服务器的核心组件,其性能直接影响服务器的处理能力。若CPU使用率过高或温度异常,可能会导致服务器运行缓慢甚至死机。同时,监测内存的使用率、空闲内存大小等指标,确保内存充足。内存不足可能会导致服务器无法正常运行某些程序或服务。此外,检查内存模块的健康状态,如有异常及时更换。内存模块故障可能会导致数据丢失或系统崩溃。通过定期进行CPU与内存监测,可以及时发现并解决潜在问题,保障服务器的稳定运行。

网络带宽评估

在本项目中,对服务器网络带宽进行评估是确保服务器网络连接稳定的重要工作。使用网络监测工具实时监测服务器的网络带宽使用情况,确保网络连接稳定。网络带宽不足可能会导致数据传输缓慢,影响服务器的正常使用。检查网络接口的状态,确保网络线缆连接正常。网络接口松动或损坏可能会导致网络中断。优化网络配置,提高网络带宽利用率。通过合理分配网络资源,可以提高服务器的网络性能。定期进行网络带宽评估,可以及时发现并解决网络带宽方面的问题,保障服务器的网络连接稳定。

网络带宽评估

磁盘阵列检查

在本项目中,对服务器磁盘阵列进行检查是保障数据存储安全的重要环节。检查磁盘阵列的状态,确保所有磁盘正常工作。磁盘故障可能会导致数据丢失或系统崩溃。监测磁盘阵列的读写性能,确保数据存储安全。读写性能下降可能会影响服务器的响应速度。定期进行磁盘阵列的备份和恢复测试,确保数据可恢复。数据备份和恢复测试可以验证备份策略的有效性,确保在数据丢失时能够及时恢复。通过定期进行磁盘阵列检查,可以及时发现并解决磁盘阵列的潜在问题,保障数据的安全存储。

磁盘阵列检查

服务器压力测试

硬件故障隐患排查

硬件日志分析

在本项目中,对服务器硬件日志进行分析是排查硬件故障隐患的重要手段。定期查看服务器的硬件日志,分析是否有异常信息或错误记录。硬件日志中可能会记录硬件故障的早期迹象,如温度异常、硬件报错等。对硬件日志中的异常信息进行深入排查,找出潜在的故障隐患。通过分析日志中的详细信息,可以定位故障的原因和位置。及时处理硬件日志中发现的问题,避免故障扩大。对发现的问题及时采取措施进行修复,可以减少硬件故障对服务器的影响。通过定期进行硬件日志分析,可以提前发现并解决硬件故障隐患,保障服务器的稳定运行。

压力测试实施

在本项目中,对服务器硬件进行压力测试是评估服务器性能和稳定性的重要方法。使用专业工具对服务器的硬件进行压力测试,模拟高负载情况。压力测试可以模拟服务器在实际运行中可能遇到的高并发、大数据量等情况,检验服务器的性能和稳定性。监测服务器在压力测试过程中的性能指标和硬件状态,确保正常运行。通过监测CPU使用率、内存使用率、磁盘I/O等指标,可以评估服务器在高负载下的性能表现。根据压力测试结果,对服务器的硬件进行优化和调整。根据测试结果,可以发现服务器硬件的瓶颈和不足之处,进行针对性的优化和调整。通过定期进行压力测试,可以提高服务器的性能和稳定性,保障服务器在高负载下的正常运行。

硬件清洁维护

在本项目中,对服务器硬件进行清洁维护是保障服务器长期稳定运行的重要措施。定期对服务器的硬件进行清洁,去除灰尘和杂物。灰尘和杂物堆积会影响硬件的散热和性能,导致服务器温度过高或运行不稳定。检查硬件组件的连接是否松动,如有需要进行紧固。连接松动可能会导致数据传输中断或硬件故障。对服务器的硬件进行润滑和保养,延长硬件使用寿命。适当的润滑和保养可以减少硬件的磨损和故障,提高硬件的可靠性。通过定期进行硬件清洁维护,可以保持服务器硬件的良好状态,延长服务器的使用寿命。

服务器硬件清洁维护

操作系统运行状态监测

系统资源使用监测

CPU资源监测

在本项目中,对服务器操作系统的CPU资源进行监测是保障系统稳定运行的关键。实时监测CPU的使用率、负载情况,确保CPU在正常范围内运行。CPU使用率过高可能会导致系统响应缓慢,影响业务的正常开展。分析CPU的使用趋势,及时发现潜在的性能问题。通过对CPU使用趋势的分析,可以预测系统的性能变化,提前采取措施进行优化。对高CPU使用率的进程进行排查,找出原因并进行优化。高CPU使用率的进程可能是由于程序漏洞、恶意软件等原因导致的,需要及时排查和解决。通过定期进行CPU资源监测,可以及时发现并解决CPU资源方面的问题,保障服务器操作系统的稳定运行。

内存资源评估

评估项目

评估方法

正常标准

异常处理

内存使用率监测

使用系统监控工具实时监测内存的使用率

内存使用率在规定的正常范围内

若内存使用率过高,检查是否有内存泄漏问题,关闭不必要的程序或服务,释放内存

空闲内存大小检查

使用系统监控工具查看空闲内存的大小

空闲内存大小满足系统运行的基本需求

若空闲内存不足,考虑增加内存或优化内存配置

内存泄漏检查

使用内存分析工具检查是否存在内存泄漏情况

无内存泄漏现象

若发现内存泄漏,找出泄漏的程序或模块,进行修复

内存配置优化

根据系统的运行需求和实际情况,调整内存配置参数

内存配置参数合理,能够提高系统的运行效率

定期评估内存配置的合理性,根据需要进行调整

在本项目中,对服务器操作系统的内存资源进行评估是保障系统性能的重要工作。监测内存的使用率、空闲内存大小,确保内存充足。内存不足可能会导致系统运行缓慢或崩溃。检查内存泄漏情况,及时清理无用的内存占用。内存泄漏会导致内存资源的浪费,影响系统的性能。优化内存配置,提高系统的运行效率。通过合理配置内存参数,可以提高系统的响应速度和处理能力。通过定期进行内存资源评估,可以及时发现并解决内存资源方面的问题,保障服务器操作系统的稳定运行。

磁盘I/O分析

在本项目中,对服务器操作系统的磁盘I/O进行分析是保障系统性能的重要环节。监测磁盘的读写速度、I/O等待时间,确保磁盘性能正常。磁盘读写速度慢或I/O等待时间长可能会导致系统响应缓慢,影响业务的正常开展。检查磁盘的使用情况,及时清理无用的文件和数据。磁盘空间不足或文件碎片过多会影响磁盘的读写性能。对磁盘进行碎片整理,提高磁盘的读写性能。通过定期进行磁盘碎片整理,可以优化磁盘的文件存储结构,提高磁盘的读写速度。通过定期进行磁盘I/O分析,可以及时发现并解决磁盘I/O方面的问题,保障服务器操作系统的稳定运行。

系统日志分析审查

日志文件审查

在本项目中,对服务器操作系统的日志文件进行审查是排查系统问题的重要手段。定期查看系统的各种日志文件,包括系统日志、安全日志、应用程序日志等。日志文件中可能会记录系统的各种事件和错误信息,是排查系统问题的重要依据。检查日志文件中的异常信息,如错误代码、警告信息等。异常信息可能会提示系统存在的潜在问题,需要及时进行排查和处理。对日志文件进行分类和整理,方便后续分析和查询。通过对日志文件进行分类和整理,可以提高日志文件的管理效率,便于快速查找和分析相关信息。通过定期进行日志文件审查,可以及时发现并解决系统中的潜在问题,保障服务器操作系统的稳定运行。

错误记录分析

分析项目

分析方法

处理措施

错误类型判断

根据错误记录中的错误代码和描述信息,判断错误的类型

针对不同类型的错误,采取相应的处理措施

问题根源查找

对错误记录进行深入分析,结合系统的运行情况和相关日志信息,找出问题的根源

根据问题的根源,制定具体的解决方案

严重程度评估

根据错误的影响范围和后果,评估错误的严重程度

对于严重的错误,及时采取紧急措施进行处理

处理措施实施

根据分析结果和处理方案,实施相应的处理措施

对处理结果进行验证,确保问题得到解决

在本项目中,对服务器操作系统的错误记录进行分析是解决系统问题的关键步骤。对系统日志中的错误记录进行深入分析,找出问题的根源。错误记录可能会提供问题的线索,但需要通过深入分析才能确定问题的真正原因。根据错误记录的类型和严重程度,采取相应的处理措施。对于不同类型和严重程度的错误,需要采取不同的处理方法,以确保问题得到有效解决。及时修复系统中的错误,避免问题扩大。对发现的错误及时进行修复,可以减少错误对系统的影响,保障系统的稳定运行。通过定期进行错误记录分析,可以及时发现并解决系统中的问题,保障服务器操作系统的稳定运行。

日志备份存储

备份存储项目

备份存储方法

存储要求

管理措施

日志备份频率

根据日志的重要性和变化频率,确定定期备份的时间间隔

确保日志数据的安全性和完整性

制定详细的备份计划,严格按照计划进行备份

备份存储位置

选择安全可靠的存储介质,如磁带库、磁盘阵列、云存储等

存储位置具有良好的物理安全性和数据保护措施

定期检查存储位置的安全性,防止数据丢失或损坏

日志加密处理

对备份的日志数据进行加密处理

加密算法符合相关安全标准

妥善保管加密密钥,确保数据的保密性

备份数据验证

定期对备份的日志数据进行检查和验证

备份数据能够正常恢复和使用

建立数据验证机制,及时发现并处理备份数据的问题

日志保留策略

根据业务需求和法规要求,制定日志保留时间

保留时间满足相关规定和业务需求

定期清理过期的日志数据,释放存储空间

在本项目中,对服务器操作系统的日志进行备份存储是保障日志数据安全和可追溯性的重要措施。定期对系统日志进行备份,确保数据的安全性和完整性。日志数据是系统运行的重要记录,备份可以防止日志数据丢失或损坏。将备份的日志文件存储在安全的位置,以便后续查询和分析。选择安全可靠的存储介质和存储位置,可以确保日志数据的长期保存和可用性。制定日志保留策略,根据需要保留一定时间的日志记录。合理的日志保留策略可以满足业务需求和法规要求,同时也可以减少存储成本。通过定期进行日志备份存储,可以保障日志数据的安全和可追溯性,为系统的管理和维护提供有力支持。

系统安全漏洞检测

漏洞扫描实施

在本项目中,对服务器操作系统进行漏洞扫描是保障系统安全的重要手段。定期使用专业的漏洞扫描工具对操作系统进行全面扫描。漏洞扫描工具可以检测系统中存在的各种安全漏洞,如操作系统漏洞、应用程序漏洞等。对扫描结果进行分析,确定系统中存在的安全漏洞。根据扫描结果,可以了解系统的安全状况,找出潜在的安全风险。根据漏洞的严重程度和影响范围,制定相应的修复计划。对于不同严重程度的漏洞,需要采取不同的修复措施,以确保系统的安全。通过定期进行漏洞扫描实施,可以及时发现并解决系统中的安全漏洞,保障服务器操作系统的安全运行。

安全补丁更新

在本项目中,对服务器操作系统进行安全补丁更新是保障系统安全的重要措施。及时关注操作系统的安全补丁发布情况,第一时间进行更新。安全补丁可以修复系统中存在的安全漏洞,提高系统的安全性。在更新安全补丁之前,进行充分的测试和验证,确保不会影响系统的正常运行。安全补丁更新可能会对系统的某些功能产生影响,需要进行充分的测试和验证,以确保系统的稳定性。定期检查系统的安全补丁更新情况,确保系统始终保持最新的安全状态。通过定期检查和更新安全补丁,可以及时修复系统中的安全漏洞,保障服务器操作系统的安全运行。

安全防护加强

在本项目中,对服务器操作系统进行安全防护加强是保障系统安全的重要工作。安装和配置防火墙、入侵检测系统等安全防护软件,加强系统的安全防护。防火墙可以阻止外部网络的非法访问,入侵检测系统可以实时监测系统的安全状况,及时发现并处理入侵行为。设置强密码和访问控制策略,限制对系统的非法访问。强密码和访问控制策略可以提高系统的安全性,防止非法用户登录系统。定期对系统进行安全审计和评估,发现并解决潜在的安全问题。安全审计和评估可以发现系统中存在的安全漏洞和风险,及时采取措施进行修复和改进。通过定期进行安全防护加强,可以提高服务器操作系统的安全性,保障系统的稳定运行。

系统数据恢复方案

数据备份策略制定

备份范围确定

在本项目中,确定服务器系统数据的备份范围是制定数据备份策略的基础。明确需要备份的数据范围,包括操作系统、应用程序、数据库等。这些数据是服务器系统的核心组成部分,备份这些数据可以确保在系统出现故障或数据丢失时能够快速恢复。根据数据的重要性和变化频率,确定不同数据的备份频率。对于重要且变化频繁的数据,需要更频繁地进行备份,以确保数据的完整性和可用性。对关键数据进行实时备份,确保数据的完整性和可用性。关键数据的丢失可能会对业务造成严重影响,实时备份可以最大程度地减少数据丢失的风险。通过合理确定备份范围和备份频率,可以制定出有效的数据备份策略,保障服务器系统数据的安全。

备份方式选择

备份方式

特点

适用场景

操作步骤

全量备份

备份所有选定的数据,数据完整性高,但备份时间长、占用存储空间大

数据变化不频繁、对数据完整性要求高的情况

1.确定需要备份的数据范围;2.使用备份工具对所有数据进行备份;3.将备份数据存储到指定的存储介质中

增量备份

只备份自上次备份以来发生变化的数据,备份时间短、占用存储空间小,但恢复过程相对复杂

数据变化频繁的情况

1.确定上次备份的时间点;2.使用备份工具找出自上次备份以来发生变化的数据;3.对变化的数据进行备份;4.将备份数据存储到指定的存储介质中

差异备份

备份自上次全量备份以来发生变化的数据,备份时间和存储空间介于全量备份和增量备份之间

数据变化适中的情况

1.确定上次全量备份的时间点;2.使用备份工具找出自上次全量备份以来发生变化的数据;3.对变化的数据进行备份;4.将备份数据存储到指定的存储介质中

在本项目中,选择合适的备份方式是制定数据备份策略的关键。根据数据的特点和备份需求,选择合适的备份方式,如全量备份、增量备份、差异备份等。不同的备份方式具有不同的特点和适用场景,需要根据实际情况进行选择。对不同类型的数据采用不同的备份方式,提高备份效率和数据安全性。对于重要且变化频繁的数据,可以采用增量备份或差异备份的方式;对于数据变化不频繁的情况,可以采用全量备份的方式。定期对备份方式进行评估和调整,确保备份策略的有效性。随着数据的变化和业务需求的发展,备份方式可能需要进行调整,以确保备份策略能够满足实际需求。通过合理选择备份方式,可以制定出高效、安全的数据备份策略,保障服务器系统数据的安全。

备份存储机制

存储机制

特点

适用场景

管理措施

磁带库存储

存储容量大、成本低、数据保存时间长,但读写速度慢

长期数据存储和归档

定期检查磁带的物理状态,确保数据的可读性;建立磁带管理系统,方便数据的查找和恢复

磁盘阵列存储

读写速度快、可靠性高,但成本相对较高

对数据读写速度要求较高的场景

定期进行磁盘阵列的巡检和维护,确保阵列的正常运行;设置合理的RAID级别,提高数据的安全性和可靠性

云存储

可扩展性强、管理方便,但依赖网络连接

需要灵活扩展存储容量和方便远程访问的场景

选择可靠的云存储服务提供商,签订详细的服务协议;定期对云存储的数据进行备份和验证,确保数据的安全性和完整性

在本项目中,建立安全可靠的数据备份存储机制是保障数据安全的重要环节。建立安全可靠的数据备份存储机制,如磁带库、磁盘阵列、云存储等。不同的存储机制具有不同的特点和适用场景,需要根据实际情况进行选择。对备份数据进行加密处理,确保数据的安全性。加密可以防止数据在存储和传输过程中被窃取或篡改。定期对备份数据进行检查和验证,确保备份数据的可用性。备份数据可能会因为各种原因而损坏或丢失,定期检查和验证可以及时发现并处理这些问题。通过建立安全可靠的数据备份存储机制,可以保障服务器系统数据的安全存储和可恢复性。

数据恢复流程规划

恢复流程制定

恢复步骤

操作内容

责任人员

时间要求

故障评估

对数据丢失或损坏的情况进行详细评估,确定恢复的范围和优先级

技术人员

在发现故障后的XXX小时内完成

备份数据选择

根据备份策略和故障评估结果,选择合适的备份数据

技术人员

在故障评估完成后的XXX小时内完成

恢复环境准备

搭建恢复所需的硬件和软件环境,确保环境与备份时一致

技术人员

在备份数据选择完成后的XXX小时内完成

数据恢复操作

按照备份方式和恢复工具的要求,将备份数据恢复到指定的位置

技术人员

在恢复环境准备完成后的XXX小时内完成

恢复验证

对恢复的数据进行完整性和准确性验证,确保数据可以正常使用

技术人员

在数据恢复操作完成后的XXX小时内完成

业务系统恢复

启动业务系统,检查系统的各项功能是否正常

技术人员

在恢复验证完成后的XXX小时内完成

在本项目中,制定详细的数据恢复流程是确保数据能够快速、准确恢复的关键。根据数据备份策略和业务需求,制定详细的数据恢复流程。明确数据恢复的步骤和责任分工,确保恢复过程的顺利进行。对数据恢复流程进行文档化管理,方便后续查询和使用。通过制定详细的数据恢复流程,可以提高数据恢复的效率和可靠性,减少数据丢失对业务的影响。

恢复演练实施

在本项目中,定期进行数据恢复演练是验证数据恢复流程有效性和可行性的重要手段。定期进行数据恢复演练,模拟数据丢失或损坏的场景。通过演练,可以检验数据恢复流程的完整性和准确性,发现并解决潜在的问题。验证数据恢复流程的有效性和可行性,发现并解决潜在的问题。演练过程中,可以发现恢复流程中存在的不足之处,及时进行改进和优化。根据演练结果,对数据恢复流程进行优化和改进。通过不断地优化和改进数据恢复流程,可以提高数据恢复的效率和可靠性,保障服务器系统数据的安全。

应急响应机制

应急响应环节

响应流程

责任分工

时间要求

故障报告

发现数据丢失或损坏的人员及时向相关负责人报告故障情况

发现故障的人员

在发现故障后的XXX分钟内完成

应急启动

相关负责人接到故障报告后,立即启动应急响应机制

相关负责人

在接到故障报告后的XXX分钟内完成

数据恢复

技术人员按照数据恢复流程进行数据恢复操作

技术人员

在应急启动后的XXX小时内完成

效果评估

对数据恢复的效果进行评估,检查数据是否恢复完整、业务系统是否正常运行

技术人员

在数据恢复完成后的XXX小时内完成

总结改进

根据应急响应过程和效果评估结果,总结经验教训,对应急响应机制进行改进

相关负责人和技术人员

在效果评估完成后的XXX天内完成

在本项目中,建立数据恢复应急响应机制是保障数据在紧急情况下能够快速恢复的重要措施。建立数据恢复应急响应机制,明确在紧急情况下的响应流程和责任分工。确保在数据丢失或损坏时能够及时启动应急响应机制,快速恢复数据。定期对应急响应机制进行评估和更新,确保其有效性和可靠性。通过建立完善的数据恢复应急响应机制,可以提高数据恢复的及时性和可靠性,减少数据丢失对业务的影响。

恢复效果验证评估

恢复数据验证

在本项目中,对恢复的数据进行验证是确保数据恢复效果的重要环节。在数据恢复完成后,对恢复的数据进行完整性和准确性验证。检查恢复的数据是否与备份数据一致,确保数据没有丢失或损坏。对恢复的数据进行功能测试,确保业务系统能够正常运行。通过对恢复数据的验证,可以及时发现数据恢复过程中存在的问题,确保数据的质量和可用性。

业务系统评估

在本项目中,对恢复后的业务系统进行评估是确保业务能够正常运营的重要工作。检查恢复后业务系统的运行情况,确保系统的各项功能正常。对业务系统的性能进行评估,确保系统能够满足业务需求。收集用户反馈,及时解决业务系统中存在的问题。通过对业务系统的评估,可以发现系统中存在的不足之处,及时进行优化和改进,提高业务系统的性能和可靠性。

恢复过程总结

总结项目

总结内容

改进措施

恢复流程评估

分析数据恢复流程的执行情况,评估流程的合理性和有效性

根据评估结果,对恢复流程进行优化和调整

故障原因分析

找出导致数据丢失或损坏的原因,总结经验教训

采取相应的措施,避免类似故障的再次发生

技术问题总结

总结恢复过程中遇到的技术问题,分析问题的原因和解决方案

加强技术培训,提高技术人员的解决问题能力

应急响应评估

评估应急响应机制的及时性和有效性,发现存在的问题

对应急响应机制进行改进和完善

在本项目中,对数据恢复过程进行总结和分析是不断提高数据恢复能力的重要手段。对数据恢复过程进行总结和分析,找出存在的问题和不足之处。根据总结结果,对数据恢复方案进行优化和改进。定期对数据恢复方案进行评估和更新,确保其有效性和可靠性。通过对数据恢复过程的总结和分析,可以不断提高数据恢复的效率和质量,保障服务器系统数据的安全。

云平台软件性能优化

软件架构优化调整

架构评估分析

在本项目中,对云平台软件的现有架构进行全面评估和分析是优化软件性能的基础。对云平台软件的现有架构进行全面评估和分析,找出性能瓶颈和潜在问题。分析软件架构的可扩展性、灵活性和可靠性,确定优化方向。与业务部门和技术团队进行沟通,了解业务需求和技术发展趋势,为架构优化提供依据。通过对架构的评估和分析,可以发现软件架构中存在的不足之处,为后续的优化调整提供方向。

架构优化调整

在本项目中,根据架构评估结果对软件架构进行优化调整是提高软件性能的关键。根据架构评估结果,对软件架构进行优化调整,如拆分大型应用为多个微服务、采用分布式缓存等。优化数据库架构,提高数据库的读写性能和并发处理能力。对系统的网络架构进行优化,减少网络延迟和带宽占用。通过对软件架构的优化调整,可以提高软件的性能和可扩展性,满足业务的不断发展需求。

先进技术应用

在本项目中,采用先进技术提升云平台软件性能是保持软件竞争力的重要手段。采用分布式架构、微服务架构等先进技术,提升系统的并发处理能力和可扩展性。引入容器化技术,提高资源利用率和部署效率。使用自动化运维工具,实现系统的自动化部署、监控和管理。通过应用先进技术,可以提高云平台软件的性能和开发效率,降低运维成本。

软件代码优化改进

代码审查优化

在本项目中,对云平台软件的代码进行审查和优化是提高软件质量和性能的重要工作。对云平台软件的代码进行全面审查,检查代码的规范性、安全性和性能。发现代码中的潜在问题和性能瓶颈,及时进行优化和改进。采用代码审查工具和自动化测试工具,提高代码审查的效率和准确性。通过对代码的审查和优化,可以提高软件的质量和可靠性,减少软件故障的发生。

算法结构优化

在本项目中,优化算法和数据结构是提高云平台软件性能的核心。优化算法和数据结构,减少代码的执行时间和资源消耗。采用高效的排序算法、搜索算法等,提高系统的处理速度。对数据结构进行优化,如使用哈希表、树等,提高数据的查找和存储效率。通过对算法和数据结构的优化,可以提高云平台软件的性能和响应速度,提升用户体验。

代码重构实施

重构步骤

操作内容

目标效果

代码分析

对现有代码进行全面分析,找出代码中存在的问题和不足之处

明确重构的重点和方向

重构计划制定

根据代码分析结果,制定详细的重构计划,包括重构的范围、步骤、时间安排等

确保重构工作有序进行

模块拆分

将复杂的代码逻辑拆分为多个小模块,降低代码的耦合度

提高代码的可维护性和可读性

设计模式应用

运用合适的设计模式,优化代码的结构和组织

提高代码的可扩展性和灵活性

代码规范遵循

按照统一的代码规范进行代码编写,提高代码的质量和一致性

方便代码的维护和团队协作

测试验证

对重构后的代码进行全面测试,确保代码的功能和性能符合要求

保证重构后的代码能够正常运行

在本项目中,对云平台软件的代码进行重构是提高代码可维护性和可读性的重要措施。对代码进行重构,提高代码的可维护性和可读性。拆分复杂的代码逻辑为多个小模块,降低代码的耦合度。使用设计模式和编程规范,提高代码的质量和可扩展性。通过对代码的重构,可以使代码更加清晰、易于维护和扩展,提高开发效率和软件质量。

软件性能监测评估

监测指标建立

在本项目中,建立软件性能监测指标体系是评估软件性能的基础。建立软件性能监测指标体系,包括响应时间、吞吐量、并发用户数等。确定性能监测的频率和范围,确保能够及时发现性能问题。使用性能监测工具,实时采集和分析系统的性能数据。通过建立完善的监测指标体系,可以全面、准确地了解软件的性能状况,为性能优化提供依据。

性能评估分析

在本项目中,对云平台软件的性能进行定期评估和分析是持续优化软件性能的重要手段。对软件性能进行定期评估和分析,对比性能指标的变化趋势。发现性能问题和潜在风险,及时进行深入分析和排查。与业务部门和技术团队进行沟通,了解业务需求和性能要求,为性能优化提供依据。通过对性能的评估和分析,可以及时发现软件性能存在的问题,采取针对性的措施进行优化和改进。

配置参数调整

参数类型

调整原则

测试验证方法

性能提升效果

线程池大小

根据系统的并发处理需求和硬件资源情况,合理调整线程池的大小

通过性能测试工具,对比调整前后的系统性能指标

提高系统的并发处理能力,减少请求响应时间

缓存大小

根据系统的访问模式和数据特点,调整缓存的大小

通过监控缓存的命中率和未命中率,评估缓存的效果

减少数据库的访问次数,提高系统的响应速度

数据库连接池参数

根据数据库的负载情况和业务需求,调整连接池的最大连接数、最小连接数等参数

通过监控数据库的连接状态和性能指标,评估连接池的性能

提高数据库的并发处理能力,减少连接等待时间

网络配置参数

根据网络带宽和系统的通信需求,调整网络缓冲区大小、超时时间等参数

通过网络性能测试工具,评估网络配置的效果

减少网络延迟,提高数据传输效率

在本项目中,根据性能监测结果调整软件的配置参数是优化软件性能的重要措施。根据性能监测结果,调整软件的配置参数,如线程池大小、缓存大小等。对调整后的配置参数进行测试和验证,确保系统性能得到提升。定期对软件的配置参数进行评估和优化,确保系统始终保持最佳性能状态。通过合理调整配置参数,可以提高软件的性能和稳定性,满足业务的不断发展需求。

网络设备维护参数

硬件故障快速响应机制

故障实时监测

故障发现流程

1)监测系统一旦检测到硬件故障,立即触发报警机制,将故障信息发送至运维团队。报警信息包含故障设备的名称、位置、故障类型等详细内容,确保运维人员能准确掌握故障情况。

2)同时,把故障信息同步至相关管理系统和负责人,方便及时做出决策和安排。在这一过程中,严格记录故障发现的时间和详细信息,为后续的故障分析和处理提供有力依据。

3)监测系统具备高精度的检测能力,能迅速捕捉硬件故障的细微迹象,确保第一时间发现问题。报警机制采用多种方式,如声光报警、短信提醒等,确保运维人员不会错过重要信息。

4)对于故障信息的记录,采用标准化的格式和流程,保证信息的完整性和准确性。相关管理系统和负责人能够根据这些信息,快速制定应对策略,提高故障处理的效率。

故障响应流程

1)运维团队在接到故障报警后,立即启动快速响应流程,确保在规定时间内到达故障现场。到达现场后,迅速对故障设备进行初步检查和评估,确定故障的严重程度和影响范围。

2)根据故障情况,制定相应的处理方案,并及时向采购人汇报处理进度。在处理过程中,严格按照相关的操作规程和安全标准进行操作,确保设备和人员的安全。

3)运维团队具备丰富的经验和专业技能,能够快速准确地判断故障原因。处理方案的制定充分考虑设备的特点和业务需求,确保方案的可行性和有效性。

4)向采购人汇报处理进度时,采用简洁明了的方式,让采购人能够及时了解情况。在操作过程中,严格遵守安全标准,避免因操作不当导致二次故障。

备用设备启用

1)为关键网络设备配备备用设备,在发生硬件故障时,能够快速启用备用设备,确保网络的正常运行。定期对备用设备进行检查和维护,确保其处于良好的备用状态。

2)制定备用设备的切换流程和操作指南,确保在紧急情况下能够快速、准确地进行切换。在启用备用设备后,及时对故障设备进行维修和更换,以便恢复其备用功能。

3)备用设备的配备充分考虑网络的重要性和业务需求,确保在故障发生时能够迅速替代故障设备。检查和维护工作按照严格的标准进行,确保备用设备的性能和可靠性。

4)切换流程和操作指南经过多次演练和优化,确保在紧急情况下能够快速、准确地执行。对故障设备的维修和更换工作及时进行,确保备用设备的及时恢复。

故障修复跟踪

1)对故障修复过程进行全程跟踪,确保维修工作按照计划进行。定期向采购人汇报故障修复的进度和情况,接受采购人的监督和指导。

2)在故障修复完成后,对设备进行全面的测试和验证,确保其正常运行。对故障修复的结果进行评估和总结,不断完善故障处理流程和方法。

3)跟踪过程中,建立详细的维修记录,记录维修的每一个环节和步骤。向采购人汇报时,提供准确的进度和情况信息,便于采购人做出决策。

4)测试和验证工作按照严格的标准进行,确保设备的性能和功能符合要求。评估和总结工作对故障处理过程中的经验和教训进行深入分析,不断优化故障处理流程。

专业维修团队支持

维修人员资质

我公司的维修人员均持有相关的专业证书和资格认证,具备扎实的网络设备维修知识和技能。拥有多年的网络设备维修经验,熟悉各种品牌和型号的网络设备。

定期参加技术培训和交流活动,不断提升自身的技术水平和维修能力。具备良好的职业道德和服务意识,能够为采购人提供优质的维修服务。

资质类型

具体要求

获取方式

有效期

专业证书

网络工程师证书等

考试获得

长期有效

资格认证

设备厂商认证等

培训考核

定期复审

维修经验

多年网络设备维修

实际工作积累

无

技术培训

定期参加活动

机构组织

无

维修工具配备

1)配备先进的网络设备检测工具,如网络测试仪、光纤熔接机等,能够准确检测设备故障。拥有齐全的维修工具,如螺丝刀、扳手等,确保维修工作的顺利进行。

2)定期对维修工具进行检查和维护,确保其性能良好。根据维修工作的需要,及时更新和补充维修工具。

3)先进的检测工具具备高精度和高灵敏度,能够快速准确地定位设备故障。齐全的维修工具满足各种维修场景的需求,提高维修效率。

4)检查和维护工作按照严格的标准进行,确保维修工具的可靠性。更新和补充工作根据维修工作的实际需求进行,确保维修工具的及时性。

维修流程规范

1)制定严格的维修流程和操作规范,确保维修工作的标准化和规范化。在维修过程中,严格按照流程进行操作,确保维修质量和安全。

2)对维修工作进行详细的记录和报告,包括故障原因、维修方法、更换部件等信息。定期对维修流程进行评估和优化,不断提高维修效率和质量。

3)严格的维修流程和操作规范确保了维修工作的一致性和可靠性。详细的记录和报告为后续的故障分析和处理提供了重要依据。

4)评估和优化工作对维修流程中的不足之处进行改进,不断提高维修效率和质量。在操作过程中,严格遵守安全标准,确保设备和人员的安全。

维修质量保障

1)对维修后的设备进行严格的测试和验证,确保其性能和功能符合要求。建立维修质量追溯机制,对维修质量问题进行及时处理和整改。

2)为维修后的设备提供一定期限的质保服务,确保采购人的权益。定期对维修质量进行统计和分析,不断改进维修工作。

3)严格的测试和验证工作确保了维修后的设备能够正常运行。维修质量追溯机制能够及时发现和解决维修质量问题,提高维修质量。

4)质保服务为采购人提供了保障,增强了采购人的信心。统计和分析工作对维修质量进行全面评估,不断改进维修工作。

维修资源充足保障

零部件储备

1)根据网络设备的使用情况和故障统计,储备常用的零部件和易损件。对储备的零部件进行分类管理和标识,确保能够快速找到所需的零部件。

2)定期对零部件进行检查和测试,确保其性能良好。根据维修需求和供应商的供货情况,及时补充和更新零部件储备。

3)储备的零部件充分考虑了网络设备的特点和故障概率,确保在维修时能够及时提供所需的零部件。分类管理和标识工作提高了零部件的查找效率。

4)检查和测试工作按照严格的标准进行,确保零部件的可靠性。补充和更新工作根据实际需求进行,确保零部件的充足供应。

材料供应渠道

1)与多家优质的材料供应商建立合作关系,确保材料的质量和供应稳定性。对材料供应商进行严格的评估和筛选,选择信誉良好、产品质量可靠的供应商。

2)建立材料供应的应急机制,应对突发的材料需求。定期对材料供应渠道进行优化和调整,降低采购成本。

3)优质的材料供应商提供了高质量的材料,确保了维修工作的质量。严格的评估和筛选工作保证了供应商的信誉和产品质量。

4)应急机制能够在突发情况下及时提供材料,确保维修工作的顺利进行。优化和调整工作根据市场情况和采购需求进行,降低了采购成本。

资源调配管理

1)...

信息安全及设备运维服务采购投标方案.docx