麻涌镇存量污水管网运维服务采购项目投标方案

第一章 对项目了解程度

8

第一节 现场及周边环境了解

8

一、 麻涌镇管网区域地理环境特征

8

二、 存量管网运维范围动态变化

16

三、 一体化泵站空间布局解析

28

四、 服务周期环境影响因素

40

第二节 项目重点分析

48

一、 管网核心运维任务界定

48

二、 行业规范关键控制点

61

三、 一体化泵站运维保障

75

四、 服务范围扩展管理策略

82

第三节 项目难点分析

96

一、 复杂工况应对挑战

96

二、 常见故障预判处置

109

三、 暴雨期应急管理压力

119

四、 安全文明施工难点

125

第四节 应对措施科学性

131

一、 运维资源配置方案

131

二、 全要素包干责任体系

145

三、 管网运行保障技术路径

157

四、 跨单位协同工作机制

164

第二章 维护管理和日常巡查方案

177

第一节 维护管理方案

177

一、 运行巡查实施规划

177

二、 管道清疏作业规范

189

三、 附属设施维护细则

205

四、 应急维护响应机制

219

第二节 日常巡查方案

234

一、 巡查计划制定

234

二、 巡查内容标准

253

三、 巡查记录管理

272

四、 问题处理流程

278

第三节 进度保证措施

292

一、 年度运维计划

292

二、 资源调配机制

301

三、 进度监控体系

312

四、 沟通协调机制

318

第四节 质量与安全措施

336

一、 质量控制标准

336

二、 安全防护规范

357

三、 安全管理体系

365

四、 文明施工要求

369

第五节 信息化管理手段

379

一、 运维管理平台功能

379

二、 数据可视化管理

395

三、 移动终端应用

409

第三章 清淤方案

417

第一节 清淤技术方案

417

一、 高压冲洗车吸污车组合工艺

417

二、 淤泥抓斗车辅助作业规范

437

第二节 清淤作业流程

456

一、 前期踏勘与资料收集

456

二、 管道封堵与导流措施

466

第三节 清淤设备配置

474

一、 高压冲洗车配置参数

474

二、 吸污车性能指标

497

三、 清淤质量控制

507

第四节 清淤安全保障

520

一、 有限空间作业安全管理

520

二、 施工围挡与交通疏导

540

第五节 清淤周期与计划

547

一、 年度清淤计划制定

547

二、 雨季应急清淤机制

560

第六节 淤泥处理与环保要求

569

一、 淤泥收集运输规范

569

二、 淤泥合规处置方案

584

第四章 检测方案

602

第一节 检测内容与范围

602

一、 污水管网检测内容

602

二、 一体化泵站检测要点

615

三、 年度检测范围划分

623

第二节 检测技术方法

635

一、 管道潜望镜检测应用

635

二、 管道摄像检测系统操作

648

三、 人工辅助检测措施

656

四、 检测数据处理流程

664

第三节 检测频率与周期

669

一、 管网季度检测计划

669

二、 一体化泵站检查周期

679

三、 年度检测时间规划

685

第四节 检测成果与报告

697

一、 检测报告内容构成

697

二、 报告归档管理要求

711

三、 成果交付标准

716

第五节 信息化检测管理

730

一、 运维管理系统功能

730

二、 数据应用与分析

743

三、 系统平台保障措施

757

第五章 服务合作方案

763

第一节 合作机制建立

763

一、 管网运维对接机制

763

二、 定期沟通协调制度

785

第二节 责任界面划分

792

一、 服务区域边界界定

792

二、 运维职责分工明细

806

第三节 协作流程设计

825

一、 日常运维协作规范

826

二、 应急联动处置流程

836

第四节 沟通保障措施

842

一、 联络专员制度建设

842

二、 沟通记录管理规范

857

第五节 服务协同提升

873

一、 运维资源共享方案

873

二、 协同服务优化措施

890

第六章 管理制度

910

第一节 安全生产制度

910

一、 安全操作规程制定

910

二、 安全教育培训机制

929

三、 作业前安全交底管理

937

四、 事故报告与处理规范

950

第二节 突发事件应急

973

一、 应急预案编制

973

二、 应急响应流程设计

987

三、 应急物资设备配置

996

四、 应急演练组织实施

1013

第三节 车辆设备管理

1028

一、 设备台账建立

1028

二、 操作规范制定

1043

三、 保养计划实施

1050

四、 使用登记制度

1064

第四节 运营管理机制

1069

一、 运营管理制度建设

1069

二、 运营流程优化

1080

三、 绩效考核体系

1097

四、 信息化运维平台

1109

第七章 人员配置

1115

第一节 人员数量要求

1115

一、 人员配置总量标准

1115

二、 岗位职能人员分布

1125

三、 人员专业经验要求

1132

第二节 关键岗位配置

1141

一、 项目负责人岗位设定

1141

二、 技术负责人岗位职责

1148

三、 现场负责人工作安排

1154

四、 安全负责人岗位职能

1166

五、 专职资料员岗位要求

1172

第三节 人员资质要求

1179

一、 项目负责人职称标准

1179

二、 技术管理人员资质条件

1186

三、 人员资质证明材料

1199

第四节 人员管理机制

1205

一、 人员信息报送管理

1205

二、 项目负责人管理规范

1213

三、 人员更换管理流程

1222

四、 人员考核培训体系

1229

第五节 团队协作与应急响应

1243

一、 团队协作机制建设

1243

二、 应急响应体系构建

1250

三、 应急演练组织实施

1261

四、 现场环境熟悉要求

1270

对项目了解程度

现场及周边环境了解

麻涌镇管网区域地理环境特征

管网沿线交通条件分析

交通流量对运维影响

1)高流量时段运维受限:工作日早晚高峰期间,道路上车辆与行人数量众多,这给管网运维工作造成了极大阻碍。一方面,运维车辆在高峰时段难以顺利抵达作业地点,使运维工作无法按时开展,导致工期延误。另一方面,运维作业过程中易造成交通拥堵,进一步加剧了交通压力,也可能引发交通事故。

2)交通压力影响作业安全:大量的交通流量使得运维作业的安全风险显著增加。作业人员需时刻留意来往车辆和行人,稍有疏忽就可能发生安全事故。此外,在交通压力大的情况下,作业人员精神高度紧张,容易疲劳,影响工作效率和质量。

3)交通管制影响运维计划:部分路段为保障交通安全或进行特殊活动,会实施限行、禁行等交通管制措施。这会直接影响运维车辆的通行路线和作业时间,打乱原有的运维计划。因此,需要提前与交通管理部门沟通,获取相关信息,并根据实际情况重新规划和调整运维计划。

管网运维

交通流量对运维影响

道路结构与管网运维

1)不同道路材质的影响:水泥路和柏油路等不同材质的道路,其结构和承载能力存在差异。在进行管网运维时,水泥路质地坚硬,对作业设备的摩擦力较大,可能影响设备的移动和操作;而柏油路相对较软,作业设备行驶时可能会留下痕迹,甚至对道路造成损坏。因此,需要根据道路材质选择合适的作业设备和方法,避免对道路造成不必要的破坏。

2)道路坡度对运维的挑战:道路的坡度会对运维车辆的行驶和作业设备的操作产生重要影响。在坡度较大的路段,运维车辆需要采取特殊的安全措施,如安装防滑链、降低车速等,以确保行驶安全。同时,作业设备也需要进行相应的调整,如调整角度、增加支撑等,以保证作业效果。此外,坡度还会影响污水的流动速度和方向,需要在运维过程中加以考虑。

3)道路施工对管网的影响:周边道路的施工活动可能会对管网造成破坏或影响其正常运行。施工过程中的挖掘、爆破等作业可能会损坏管网,导致污水泄漏、管道破裂等问题。此外,施工产生的废弃物和灰尘也可能进入管网,造成堵塞。因此,在道路施工期间,需要加强对管网的监测和保护,及时发现并处理可能出现的问题。同时,与施工单位保持密切沟通,协调施工进度和作业方式,减少对管网的影响。

道路结构与管网运维

交通枢纽与管网关联

1)交通枢纽周边管网复杂:火车站、汽车站等交通枢纽周边的管网通常较为复杂,涉及多种类型的排水管道和设施。这些管网不仅要满足日常的排水需求,还要应对大量人流和物流带来的额外排水压力。在进行运维时,需要对这些管网进行详细的排查和维护,确保其正常运行。同时,要建立完善的监测系统,及时掌握管网的运行状况。

2)交通枢纽人流量大的挑战:交通枢纽人流量大,对管网的排水能力要求较高。在高峰时段,如节假日、上下班高峰期等,大量人员的集中活动会导致排水需求突然增加,容易出现排水不畅的问题。因此,需要加强对交通枢纽周边管网的维护和升级,增加排水管道的管径和数量,提高排水能力。同时,要加强对排水设施的巡查和清理,确保排水通道畅通。

3)交通枢纽与周边管网的衔接:交通枢纽的管网需要与周边的管网进行良好的衔接,以确保排水系统的整体畅通。在运维过程中,需要检查和维护这些衔接部位,避免出现漏水、堵塞等问题。此外,要建立健全的协调机制,加强与周边区域管网运维单位的沟通和协作,共同保障排水系统的正常运行。

区域人口分布密度调研

人口密度与排水需求

1)高密度区域排水压力大:居民区和商业区等人口密度较高的区域,生活污水和雨水的排放量较大,对管网的排水能力提出了更高的要求。这些区域的排水管道容易出现堵塞、满溢等问题,影响居民的正常生活和商业活动的开展。因此,需要加强对这些区域管网的维护和升级,增加排水管道的管径和数量,提高排水能力。同时,要加强对居民和商户的宣传教育,引导其合理使用排水设施,减少排水压力。

2)人口增长对排水系统的挑战:随着区域人口的不断增长,排水需求也会相应增加。如果排水系统不能及时跟上人口增长的步伐,就会出现排水不畅、积水等问题。因此,需要对排水系统进行前瞻性的规划和建设,根据人口增长趋势和预测,合理确定排水管道的管径、走向和布局,提高排水系统的适应性和可靠性。

3)不同功能区域的排水特点:工业区的工业废水排放具有排放量大、污染物浓度高、成分复杂等特点,需要进行专门的处理和排放。学校的学生集中排水具有时间集中、流量大等特点,需要在排水系统的设计和运维中加以考虑。因此,需要根据不同功能区域的排水特点,采取相应的运维措施,确保排水系统的正常运行。

人口活动规律影响

1)日常活动高峰排水集中:居民的日常活动高峰时段,如早晨洗漱、晚上洗澡等时间段,排水集中,容易造成管网堵塞。在这些时段,大量的污水同时排入管网,超过了管道的排水能力,导致污水在管道内积聚,形成堵塞。因此,需要加强对这些时段的巡查和维护,增加巡查频次,及时发现并疏通堵塞的管道。

2)节假日人口流动对排水的影响:节假日期间,人口流动较大,如旅游旺季、春节等,会导致某些区域的排水需求突然增加。在旅游景区、车站等人员密集场所,排水压力会显著增大。因此,需要提前做好应对措施,如增加排水设备、加强巡查力度等,确保排水系统的稳定运行。

3)特殊活动对排水系统的考验:举办大型活动时,如演唱会、运动会等,会吸引大量人员聚集,对周边的排水系统造成较大压力。在活动前,需要对排水系统进行全面检查和维护,确保排水管道畅通无阻。同时,要制定应急预案,应对可能出现的排水问题。在活动期间,加强对排水系统的监测和管理,及时处理突发情况。

人口活动规律影响

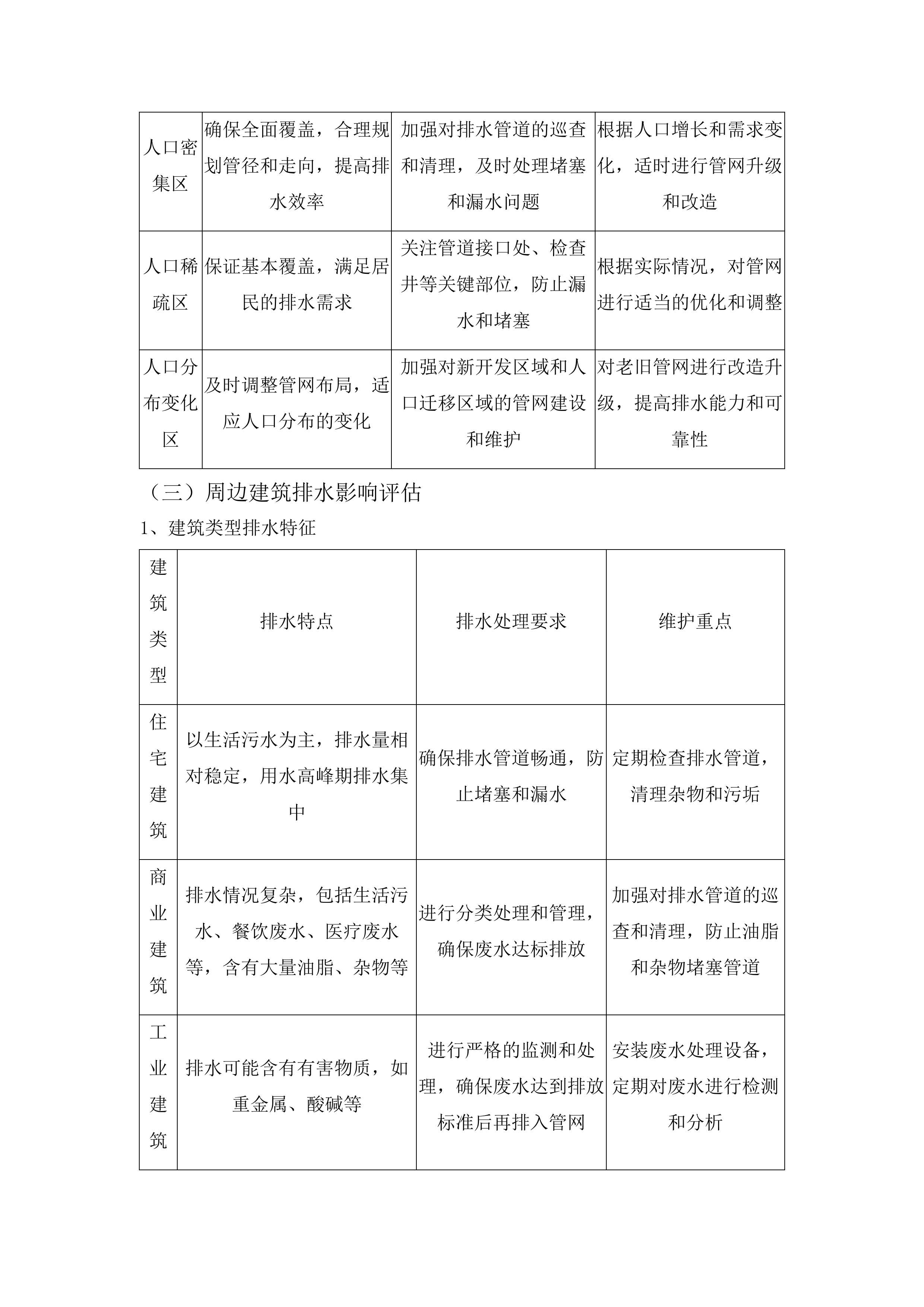

人口分布与管网布局

人口分布情况

管网覆盖要求

管网维护重点

管网调整措施

人口密集区

确保全面覆盖,合理规划管径和走向,提高排水效率

加强对排水管道的巡查和清理,及时处理堵塞和漏水问题

根据人口增长和需求变化,适时进行管网升级和改造

人口稀疏区

保证基本覆盖,满足居民的排水需求

关注管道接口处、检查井等关键部位,防止漏水和堵塞

根据实际情况,对管网进行适当的优化和调整

人口分布变化区

及时调整管网布局,适应人口分布的变化

加强对新开发区域和人口迁移区域的管网建设和维护

对老旧管网进行改造升级,提高排水能力和可靠性

周边建筑排水影响评估

建筑类型排水特征

建筑类型

排水特点

排水处理要求

维护重点

住宅建筑

以生活污水为主,排水量相对稳定,用水高峰期排水集中

确保排水管道畅通,防止堵塞和漏水

定期检查排水管道,清理杂物和污垢

商业建筑

排水情况复杂,包括生活污水、餐饮废水、医疗废水等,含有大量油脂、杂物等

进行分类处理和管理,确保废水达标排放

加强对排水管道的巡查和清理,防止油脂和杂物堵塞管道

工业建筑

排水可能含有有害物质,如重金属、酸碱等

进行严格的监测和处理,确保废水达到排放标准后再排入管网

安装废水处理设备,定期对废水进行检测和分析

建筑排水接入情况

1)合规接入的保障:周边建筑的排水接入管网需要符合相关的规范和标准,确保排水顺畅和管网的安全运行。这包括排水管道的管径、坡度、材质等方面的要求。需要对建筑的排水接入情况进行检查和评估,对于不符合要求的接入点,及时进行整改。同时,要建立健全的接入管理制度,加强对接入过程的监管。

2)私自接入的隐患:部分建筑可能存在私自接入管网的情况,这会给管网的运行带来安全隐患。私自接入的管道管径过小、排水方向错误等问题,容易造成管道堵塞和污水倒灌,影响管网的正常运行。因此,需要加强对私自接入行为的监管和打击,加大对违规行为的处罚力度。

3)接入点的维护管理:建筑排水接入管网的接入点需要定期进行维护和检查,确保其密封性和稳定性。对接入点的损坏和老化部件,要及时进行更换和修复。同时,要建立接入点的维护档案,记录维护情况和维修历史,为后续的维护工作提供参考。

建筑排水接入情况

建筑改造排水影响

1)改造施工对管网的破坏:建筑改造施工过程中,可能会对周边的管网造成破坏,如挖断管道、损坏检查井等。这不仅会影响管网的正常运行,还可能导致污水泄漏,污染环境。因此,在建筑改造前,需要对施工区域的管网进行详细的勘察和标记,并采取相应的保护措施,如设置防护栏、警示标志等。

2)改造后排水需求变化:建筑改造后,其排水需求可能会发生变化,如增加了卫生间、厨房等设施,导致排水量增加。需要对改造后的建筑排水进行重新评估和规划,根据新的排水需求,调整排水管道的管径、走向和布局,确保管网能够满足其排水需求。

3)改造与管网衔接的协调:建筑改造后,需要确保其排水系统与管网的衔接良好。在改造过程中,要与管网运维单位进行沟通和协调,共同制定改造方案,确保排水系统的设计和施工符合管网的要求。同时,要对衔接部位进行严格的质量检测,确保衔接牢固、密封良好。

建筑改造排水影响

地形地貌与管网走向关联

地形起伏对排水的作用

1)自然坡度助力排水:地形的自然起伏形成的坡度有利于污水的自然流动,减少了排水所需的动力。在管网设计和运维中,可以充分利用地形坡度,合理规划管网走向,使污水能够依靠重力自然流动,提高排水效率。同时,要注意避免坡度过大或过小,以免影响排水效果。

2)低洼区域排水难题:低洼区域容易积水,对排水系统造成较大压力。这些区域的污水无法自然排出,需要设置排水泵站或增加排水管道的管径,以提高排水能力。此外,还可以采取防渗、排水等措施,减少积水的产生。

3)地形变化对管网的影响:地形的突然变化,如陡坡、断崖等,会对管网的铺设和维护带来挑战。在这些区域,需要采取特殊的工程措施,如设置弯头、伸缩节等,以适应地形的变化,保证管网的安全运行。同时,要加强对这些区域的监测和维护,及时发现并处理可能出现的问题。

地貌特征与管网布局

1)山地地貌管网布局:在山地地貌中,管网的铺设需要考虑地形的复杂性和稳定性。可以采用沿等高线铺设的方式,减少管道的坡度和压力,降低施工难度和成本。同时,要加强对管道的固定和防护,防止因山体滑坡、泥石流等自然灾害对管网造成破坏。此外,还需要设置排水泵站,提高排水能力。

2)平原地貌管网特点:平原地貌地势平坦,管网的铺设相对容易,但排水速度可能较慢。在平原地区,需要合理设置排水坡度和管径,提高排水能力。同时,要注意防止地下水位上升对管网造成影响,如采取防渗、排水等措施。此外,还可以利用平原地区的水资源,建设人工湿地等生态排水系统。

3)水域周边管网规划:在水域周边,如河流、湖泊等,管网的布局需要考虑与水域的衔接和防洪要求。要确保管网的排水能够顺利排入水域,同时要防止洪水倒灌进入管网。可以设置防洪闸、排水泵站等设施,提高防洪能力。此外,还需要加强对水域周边环境的保护,防止污水对水域造成污染。

地貌特征与管网布局

地质条件对管网的挑战

1)软土地基管网沉降:软土地基容易导致管网沉降,造成管道变形、破裂等问题。在软土地基上铺设管网时,需要采取地基处理措施,如打桩、换填等,以提高地基的承载能力。同时,要加强对管网的监测和维护,及时发现并处理沉降问题。此外,还可以采用新型管材和施工工艺,提高管网的抗沉降能力。

2)岩石地质施工难度:岩石地质条件下,管网的施工难度较大,需要采用爆破、钻孔等特殊的施工方法。在施工过程中,要注意保护周边环境和地下管线,避免对其造成破坏。同时,要加强对施工安全的管理,确保施工人员的生命安全。此外,还可以采用先进的施工设备和技术,提高施工效率和质量。

3)地震活动对管网的威胁:在地震活动频繁的地区,管网需要具备一定的抗震能力。可以采用抗震管材、设置抗震支架等措施,确保管网在地震发生时能够正常运行。同时,要加强对管网的抗震设计和评估,提高管网的抗震性能。此外,还需要制定应急预案,应对地震等自然灾害对管网造成的影响。

存量管网运维范围动态变化

首期15.78公里管道分布

地理环境分布

对首期15.78公里污水管网所处地理环境展开详细勘察。明确管道穿越地形地貌,判断是否经过河流、湖泊、山丘等,同时确定土壤类型和地质条件,为管网维护提供基础地质数据。了解管道周边自然生态环境,掌握植被覆盖情况和野生动物栖息地分布,评估自然因素对管网可能造成的影响,如树木根系对管道的挤压、野生动物活动对管道的破坏等。确定管道沿线地下水位和水流方向,分析地下水对管道的侵蚀和渗透风险,提前制定防腐蚀和防渗措施。关注地理环境季节性变化,如雨季、旱季对管道运行的影响。在雨季,提前检查管道排水能力,做好防洪准备;在旱季,关注管道因缺水导致的沉淀物积累问题,提前制定应对措施,确保管网在不同季节都能稳定运行。

深入分析管道穿越河流、湖泊等水域时的特殊情况。评估水流速度、水位变化对管道的冲击力和浮力影响,制定相应的加固和防护措施。对于穿越山丘的管道,考虑山体滑坡、泥石流等地质灾害的潜在风险,加强对管道周边山体的监测和加固。关注土壤类型对管道的腐蚀作用,如酸性土壤可能加速金属管道的腐蚀,采取防腐涂层或更换耐腐蚀管材等措施。分析植被覆盖对管道维护的影响,如茂密植被可能遮挡管道标识,增加维护难度,制定定期清理植被的计划。评估野生动物栖息地对管道的潜在威胁,如鸟类筑巢可能堵塞管道通风口,制定相应的防范措施。

加强对地下水位和水流方向的长期监测。建立地下水位和水流方向监测系统,实时掌握数据变化,及时调整维护策略。分析地下水对管道的侵蚀和渗透风险,根据不同地质条件和管道材质,制定个性化的防腐和防渗方案。考虑季节性地下水位变化对管道的影响,如雨季地下水位上升可能导致管道上浮,提前采取压重措施。关注周边自然生态环境的动态变化,如植被破坏、野生动物迁徙等,及时评估对管网的影响并调整维护计划。加强与环保部门的合作,共同保护管道周边的自然生态环境,实现管网维护与生态保护的协调发展。

制定针对地理环境季节性变化的应急预案。在雨季来临前,组织人员对管道进行全面检查,清理排水口和雨水篦子,确保排水畅通。增加对低洼地段管道的巡查频率,及时发现和处理积水问题。在旱季,加强对管道沉淀物的监测和清理,防止沉淀物积累导致管道堵塞。根据不同季节的特点,调整管网维护的重点和频率,提高维护效率和效果。关注气候变化趋势,提前做好应对极端天气的准备,如暴雨、洪水、干旱等,确保管网在恶劣天气条件下的安全运行。

污水管网地理环境勘察

管道穿越水域防护措施

管道野生动物防范措施

交通条件分布

调查管道沿线交通状况,包括道路类型、车流量、交通高峰期等信息。分析不同道路类型对施工和维护的影响,如主干道车流量大,施工时需采取更严格的交通疏导措施;次干道和支路车流量相对较小,但可能存在道路狭窄、通行条件差等问题。确定管道与主要交通干道、铁路、机场等交通枢纽的距离和相对位置,评估交通活动对管网的潜在影响,如重型车辆行驶产生的震动可能导致管道接口松动、铁路施工可能破坏地下管道等。了解周边交通设施的建设规划,如新建道路、桥梁等,提前与相关部门沟通协调,获取施工信息,做好应对准备,避免在建设过程中对管网造成破坏。制定合理的施工和维护计划,尽量选择交通流量较小的时间段进行施工,减少对交通的影响。在施工过程中,设置明显的交通警示标志,安排专人进行交通疏导,确保施工期间的交通安全。

深入分析不同道路类型对管网维护的具体影响。对于主干道,由于车流量大、车速快,施工时需采取严格的交通管制措施,如设置隔离带、限速标志等,确保施工人员和过往车辆的安全。在次干道和支路施工时,要考虑道路狭窄、通行条件差的特点,合理安排施工设备和材料的堆放位置,避免影响交通通行。评估管道与交通枢纽的距离和相对位置对管网的潜在风险。对于靠近铁路的管道,要关注铁路施工和列车行驶产生的震动对管道的影响,采取减震措施或加强管道的固定。对于靠近机场的管道,要考虑飞机起降产生的噪音和气流对管道的影响,确保管道的安全运行。了解周边交通设施建设规划的详细信息,包括建设时间、施工范围、施工方式等。提前与建设单位沟通协调,制定保护管网的具体措施,如在施工前对管道进行加固、迁移等。在施工过程中,加强对管网的监测,及时发现和处理可能出现的问题。

加强与交通管理部门的合作。在施工前,向交通管理部门提交详细的施工计划和交通疏导方案,获取施工许可。在施工过程中,接受交通管理部门的监督和指导,确保交通疏导措施落实到位。建立与交通管理部门的应急沟通机制,在遇到突发交通事件时,能够及时协调解决。制定交通影响评估报告,对施工和维护过程中可能对交通造成的影响进行全面评估。根据评估结果,优化施工和维护计划,采取必要的交通疏导措施,减少对交通的干扰。定期对交通影响评估报告进行更新和完善,确保其准确性和有效性。

提高施工和维护人员的交通安全意识。对施工和维护人员进行交通安全培训,使其熟悉交通法规和施工期间的交通疏导措施。在施工过程中,要求施工人员严格遵守交通规则,佩戴安全防护用品,确保自身安全。加强对施工设备和材料的管理,避免在道路上随意堆放,影响交通通行。定期对施工和维护现场进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。建立交通安全奖惩制度,对遵守交通安全规定的人员进行奖励,对违反规定的人员进行处罚,提高施工和维护人员的交通安全意识和责任感。

管道防腐涂层施工

管道施工交通疏导

周边建筑分布

统计管道周边建筑物类型和数量,涵盖居民住宅、商业建筑、工业厂房等。了解不同类型建筑的排水需求和特点,如居民住宅排水以生活污水为主,商业建筑排水可能包含餐饮废水等,工业厂房排水则可能含有工业废水。分析周边建筑的建设年代和结构特点,评估其对管网的影响。老旧建筑可能存在排水系统老化、渗漏等问题,增加管网维护难度和污水泄漏风险。确定管道与周边建筑物的距离和相对位置,避免施工和维护过程中对建筑物造成损坏。在施工前,对周边建筑物进行详细调查,制定保护措施,如设置隔离带、采取减震措施等。与周边建筑的业主和管理单位建立良好沟通机制,及时了解他们的需求和反馈,共同做好管网的维护和管理工作。定期召开沟通会议,通报管网维护情况,听取业主和管理单位的意见和建议,及时解决问题。

深入分析不同类型建筑排水特点对管网的影响。对于居民住宅,要关注排水高峰期的流量变化,确保管网有足够的排水能力。对于商业建筑,要加强对餐饮废水排放的管理,防止油脂等物质堵塞管道。对于工业厂房,要严格控制工业废水的排放,确保废水达到排放标准后再排入管网。分析周边建筑建设年代和结构特点对管网的具体影响。老旧建筑的排水系统可能存在管道材质老化、接口密封不严等问题,容易导致污水泄漏和地下水渗入。对于这类建筑,要加强对排水系统的检查和维护,及时更换老化的管道和设备。确定管道与周边建筑物的安全距离,避免施工和维护过程中对建筑物基础造成破坏。在施工前,进行详细的地质勘察和结构分析,制定合理的施工方案。与周边建筑的业主和管理单位建立长期合作关系,共同开展管网维护和管理工作。定期对周边建筑物的排水系统进行检查和维护,提高居民和商户的满意度。

加强对周边建筑排水系统的监管。建立周边建筑排水档案,记录建筑的排水情况、维护历史等信息。定期对周边建筑的排水系统进行检查,发现问题及时督促整改。加强对餐饮、洗浴等排水大户的监管,要求其安装油水分离器、毛发收集器等设备,减少对管网的污染。制定周边建筑排水管理规定,明确业主和管理单位的责任和义务。对违反规定的行为进行处罚,确保周边建筑排水系统符合要求。加强与环保部门的合作,共同打击非法排污行为,保护管网环境。

提高周边居民和商户的环保意识。通过宣传教育、发放宣传资料等方式,向周边居民和商户普及排水知识和环保意识。鼓励居民和商户节约用水,减少污水排放。引导居民和商户正确使用排水设施,避免将垃圾、杂物等倒入排水管道。建立居民和商户反馈机制,及时处理居民和商户的投诉和建议。对积极参与管网维护和管理的居民和商户进行表彰和奖励,提高其参与积极性。定期开展环保宣传活动,营造良好的环保氛围。

管道周边建筑排水检查

二期扩展至19.57公里区域

新增区域特点

对二期扩展的新增区域进行全面实地勘察,了解其地理环境、交通条件和周边建筑情况,并与首期区域进行对比分析。确定新增区域的排水特点和难点,如是否存在地势低洼、排水不畅等问题,制定针对性解决方案。评估新增区域的发展潜力和规划方向,考虑未来排水需求的增长,为管网的扩建和升级做好准备。分析新增区域与首期区域的衔接情况,确保管网系统的整体性和连贯性,避免出现排水不畅或污水外溢等问题。

对比项目

新增区域情况

首期区域情况

差异分析

应对措施

地理环境

地势低洼,地下水位高

地势较为平坦,地下水位适中

新增区域排水难度大,易积水

增加排水泵站,提高排水能力;加强管道防腐处理

交通条件

周边道路狭窄,车流量大

周边道路宽敞,车流量较小

新增区域施工和维护难度大

合理安排施工时间,加强交通疏导;采用小型施工设备

周边建筑

多为新建商业建筑,排水需求大

以居民住宅为主,排水需求相对较小

新增区域排水负荷增加

加大管道管径,优化管网布局

排水特点

雨水和污水合流,排水高峰期流量大

雨水和污水分流,排水流量较为稳定

新增区域排水系统压力大

增加雨水调蓄设施,缓解排水压力

发展潜力

规划为商业中心,未来排水需求增长快

已发展成熟,排水需求增长缓慢

新增区域需要提前规划管网扩建

预留管网扩建接口,制定扩建计划

与首期衔接

与首期区域距离较远,衔接难度大

与首期区域相邻,衔接较为方便

新增区域与首期区域衔接需要特殊处理

采用合适的衔接方式,如设置连通管;加强衔接处的监测和维护

衔接过渡措施

制定详细的衔接过渡方案,明确施工顺序和时间节点,确保二期扩展工程与首期管网的顺利对接。在衔接过渡过程中,加强对施工质量的监督和管理,严格按照相关标准和规范进行施工,确保管网的连接牢固、密封良好。做好新旧管网的切换工作,制定应急预案,应对可能出现的突发情况,如管道堵塞、污水外溢等,确保排水系统的正常运行。对衔接过渡区域进行重点监测和维护,及时发现和解决问题,保证管网系统的稳定运行。

在制定衔接过渡方案时,充分考虑施工的复杂性和不确定性。根据管网的实际情况,合理安排施工顺序,先进行管道的铺设和连接,再进行设备的安装和调试。明确每个施工阶段的时间节点,制定详细的施工进度计划,确保工程按时完成。加强对施工质量的监督和管理,建立质量监督小组,对施工过程进行全程监督。严格按照相关标准和规范进行施工,对每一道工序进行质量检验,确保管网的连接牢固、密封良好。对施工材料和设备进行严格把关,确保其质量符合要求。做好新旧管网的切换工作,制定详细的切换方案。在切换前,对新管网进行全面检查和调试,确保其正常运行。在切换过程中,加强对排水系统的监测,及时发现和解决可能出现的问题。制定应急预案,应对突发情况,如管道堵塞、污水外溢等。成立应急抢险队伍,配备必要的抢险设备和物资,确保在突发情况下能够迅速响应和处理。

加强对衔接过渡区域的监测和维护。在衔接过渡区域设置监测点,实时监测管网的运行情况,如水位、流量、压力等。建立监测数据管理系统,对监测数据进行分析和处理,及时发现潜在问题。加强对衔接过渡区域的日常巡查,检查管道的连接情况、设备的运行状态等,及时发现和处理问题。制定衔接过渡区域的维护计划,定期对管网进行清理、检修和保养,确保其正常运行。加强与相关部门的沟通协调,在遇到问题时能够及时得到支持和帮助。

提高施工和维护人员的技术水平和应急处理能力。对施工和维护人员进行专业培训,使其熟悉衔接过渡方案和施工工艺。加强应急演练,提高施工和维护人员在突发情况下的应急处理能力。建立施工和维护人员考核制度,对表现优秀的人员进行奖励,对不符合要求的人员进行处罚,提高施工和维护人员的工作积极性和责任心。

管网衔接过渡施工

扩展后影响评估

评估二期扩展至19.57公里后对整个管网系统的影响,包括水流分布、压力变化、排水能力等方面。分析扩展后可能出现的问题和风险,如管道过载、水质恶化等,制定相应的防范措施。对扩展后的管网系统进行模拟分析,优化管网布局和运行参数,提高管网的运行效率和可靠性。考虑扩展后对周边环境和居民生活的影响,采取必要的环保和降噪措施,减少对周边环境的污染和干扰。

影响方面

具体影响

可能出现的问题和风险

防范措施

模拟分析结果

优化建议

水流分布

水流方向改变,部分区域流量增加

管道过载,排水不畅

加大管道管径,优化管网布局

流量分布趋于均匀

进一步调整管道走向

压力变化

局部压力升高

管道破裂,漏水

安装减压装置,加强管道强度

压力稳定在安全范围内

合理设置减压装置位置

排水能力

整体排水能力提高,但部分区域仍存在瓶颈

积水,污水外溢

增加排水泵站,疏通排水管道

排水能力满足设计要求

优化排水泵站布局

水质恶化

污水量增加,处理难度加大

水质不达标,影响环境

加强污水处理设施建设,提高处理能力

水质得到改善

优化污水处理工艺

周边环境

施工噪音和粉尘污染

居民投诉,影响生活质量

采取降噪和防尘措施,合理安排施工时间

环境影响降低

加强施工过程监管

居民生活

施工期间交通不便

居民出行受阻

加强交通疏导,设置临时通道

交通影响减小

优化交通疏导方案

委托运营确认表边界界定

边界范围确定

依据相关文件和资料,结合实地勘察结果,准确确定委托运营确认表中的管网边界范围。明确边界的具体位置和标识,如管道的起点、终点、分支点等,确保边界清晰、明确。对边界范围内的管网设施进行详细登记和标注,包括管道的管径、材质、长度等信息,建立完善的管网档案。与相关部门和单位进行沟通协调,确认边界范围的准确性和合法性,避免出现边界纠纷。

污水管网委托运营

边界标识

具体位置

管道管径

管道材质

管道长度

备注

起点

XXX路与XXX街交叉口

DN500

PE管

100米

位于道路东侧

终点

XXX小区门口

DN600

钢管

200米

与小区排水系统连接

分支点1

XXX商场旁

DN400

PVC管

50米

通向商场内部

分支点2

XXX工厂附近

DN300

铸铁管

80米

连接工厂排水管道

分支点3

XXX公园内

DN200

水泥管

30米

用于公园景观排水

其他标识点1

XXX桥梁下

DN500

PE管

60米

跨越桥梁

其他标识点2

XXX河流边

DN600

钢管

90米

穿越河流

责任划分明确

根据委托运营确认表的边界界定,明确各方在管网运维过程中的责任和义务。确定运营方对边界范围内管网设施的维护、管理和更新责任,确保管网的正常运行。明确其他相关部门和单位在管网建设、改造和维护过程中的配合责任,形成工作合力。制定责任追究制度,对因责任不落实导致的管网事故和问题进行严肃问责。

责任主体

责任范围

具体责任内容

责任追究方式

运营方

边界范围内管网设施

日常巡查、清淤维护、应急抢险、设备更新等

根据事故严重程度,扣除相应服务费用;情节严重的,解除委托运营合同

建设部门

管网建设和改造工程

按照规划和设计要求进行建设和改造,确保工程质量

责令整改,承担整改费用;造成损失的,依法赔偿

环保部门

管网水质监测和污染防治

定期监测水质,查处非法排污行为

对违规企业进行处罚,情节严重的,吊销排污许可证

交通部门

施工期间交通疏导

制定交通疏导方案,确保施工期间交通安全

对交通疏导不力的单位进行通报批评,造成严重后果的,追究相关人员责任

其他相关部门

根据各自职责

配合运营方做好管网运维工作

根据具体情况进行问责

争议解决机制

建立健全争议解决机制,明确争议解决的程序和方式。当出现边界纠纷或责任划分不清等问题时,及时组织相关部门和单位进行协商解决。如协商无法解决,可通过法律途径解决争议,确保各方的合法权益得到保障。定期对争议解决情况进行总结和分析,不断完善争议解决机制,提高工作效率和质量。

明确争议解决的程序和方式,制定详细的争议解决流程图。当出现边界纠纷或责任划分不清等问题时,首先由运营方组织相关部门和单位进行内部协商。协商过程中,各方应提供相关证据和资料,充分表达自己的意见和诉求。如内部协商无法解决,可邀请第三方专业机构进行调解。调解过程中,第三方专业机构应保持中立,公正地听取各方意见,提出合理的解决方案。如调解仍无法解决,可通过法律途径解决争议。在法律途径解决争议过程中,各方应遵守法律法规,尊重司法判决。

定期对争议解决情况进行总结和分析。建立争议解决档案,记录争议的发生原因、解决过程和结果。对争议解决情况进行统计分析,找出争议发生的规律和特点。根据统计分析结果,制定针对性的预防措施,减少争议的发生。不断完善争议解决机制,根据实际情况调整争议解决程序和方式。加强对相关人员的培训,提高其争议解决能力和水平。建立争议解决反馈机制,及时听取各方对争议解决机制的意见和建议,不断优化争议解决机制。

加强与相关部门和单位的沟通协调。在争议解决过程中,及时与相关部门和单位沟通信息,争取其支持和配合。建立沟通协调平台,定期召开沟通协调会议,通报争议解决情况,协调解决存在的问题。加强与司法部门的合作,建立司法联动机制,在遇到复杂法律问题时,能够及时得到司法支持。提高争议解决的效率和质量,确保各方的合法权益得到保障。

一体化泵站空间布局解析

三座泵站地理位置分布

精确地理坐标定位

坐标数据获取

我公司会运用专业的测量仪器和先进的技术手段,精确获取三座泵站的经纬度坐标。通过高精度的全球定位系统(GPS)设备,结合地理信息系统(GIS)的强大功能,对泵站的位置进行全方位、多角度的测量和分析。确保获取的坐标数据准确无误,误差控制在极小范围内。将这些精确的坐标数据录入地理信息系统,利用系统的建模功能,建立起泵站的数字化地理模型。该模型能够直观地展示泵站在地理空间中的位置,为后续的运维管理和决策提供有力的支持。同时,数字化地理模型还可以与其他相关数据进行整合,如周边道路、建筑等信息,形成一个完整的地理信息数据库,方便对泵站进行综合管理和分析。

位置关系分析

对泵站与周边主要道路的距离和连接情况进行深入分析。通过实地测量和地理信息系统的数据分析,准确评估交通便利性对运维工作的影响。如果泵站距离主要道路较远,或者连接道路状况不佳,可能会导致运维车辆通行困难,增加运维时间和成本。针对这种情况,制定相应的应对措施,如优化运维路线、增加备用道路等。研究泵站与周边重要建筑的位置关系,充分考虑可能存在的排水需求和潜在影响因素。周边的商业建筑、居民区等可能会产生大量的污水排放,需要确保泵站能够满足这些排水需求。同时,还要考虑周边建筑施工等活动对泵站的影响,提前制定防护措施,避免对泵站造成损坏。通过对位置关系的详细分析,为泵站的运维管理提供科学依据,确保泵站的正常运行。

周边环境特征描述

地形地貌分析

对泵站所在区域的地形起伏情况进行全面分析。通过地形测量和地理信息系统的数据分析,判断是否存在地势低洼易积水的地段。如果存在这样的地段,可能会导致泵站进水口积水,影响泵站的正常运行。针对这种情况,制定相应的排水措施,如设置排水管道、增加排水泵等。考虑地形对泵站进出水管道铺设和水流流向的影响。地形的起伏会影响管道的坡度和水流的速度,需要根据地形情况合理设计管道的铺设方案,确保水流能够顺畅地进出泵站。同时,还要考虑地形对泵站周边环境的影响,如是否会导致水土流失等问题,采取相应的防护措施。通过对地形地貌的详细分析,为泵站的建设和运维提供科学依据,确保泵站的安全稳定运行。

潜在影响因素评估

对周边污染源对泵站进水水质的潜在影响进行评估。通过对周边企业、居民区等污染源的调查和分析,确定可能存在的污染物种类和浓度。针对这些潜在的污染源,制定相应的水质监测和处理措施。定期对泵站进水水质进行检测,及时发现水质变化情况,并采取相应的处理措施,如增加过滤设备、调整药剂投放量等。分析建筑工地的施工活动可能对泵站造成的破坏和干扰。施工过程中可能会产生噪音、振动等影响,还可能会对泵站的管道、设备等造成损坏。提前与建筑工地施工方进行沟通协调,制定相应的防护和协调工作方案。要求施工方采取必要的防护措施,如设置隔音屏障、减少振动等,避免对泵站造成不必要的影响。通过对潜在影响因素的评估和应对,确保泵站的正常运行和水质安全。

交通可达性评估

道路通行状况分析

对周边道路的路面状况、车道数量和交通标志设置情况进行调查。通过实地勘察和交通数据的分析,判断是否存在交通瓶颈。如果存在交通瓶颈,会影响运维车辆的通行效率,增加运维时间和成本。针对这种情况,制定相应的应对预案,如优化运维路线、调整运维时间等。关注道路施工、交通事故等因素对交通通行的影响。这些因素可能会导致道路拥堵,影响运维车辆的及时到达。建立交通信息监测机制,及时获取道路通行信息,提前做好应对准备。一旦发生道路施工或交通事故等情况,能够迅速调整运维路线,确保能够及时到达泵站进行维护和抢修。以下是周边道路通行状况分析表:

道路名称

路面状况

车道数量

交通标志设置情况

是否存在交通瓶颈

道路A

良好

4车道

完善

否

道路B

一般

2车道

部分缺失

是

道路C

较差

3车道

基本完善

否

应急响应路线规划

根据交通可达性评估结果,规划从运维基地到各泵站的应急响应路线。综合考虑道路的通行状况、距离、交通流量等因素,选择最优的路线。考虑不同时间段的交通流量变化,制定多条备用路线。在交通高峰期,选择车流量较小的路线,确保能够及时到达泵站。在非高峰期,可以选择距离较近的路线,提高响应效率。建立应急响应路线数据库,将规划好的路线和备用路线录入数据库,并实时更新交通信息。一旦发生紧急情况,能够迅速从数据库中调出最优路线和备用路线,为应急响应提供有力的支持。定期对应急响应路线进行实地演练,检验路线的可行性和有效性。根据演练结果,对路线进行优化和调整,确保在任何情况下都能及时到达泵站,保障泵站的安全稳定运行。

泵站服务半径覆盖范围

理论服务半径计算

设计参数分析

深入研究泵站的设计文件,全面获取扬程、流量、压力等关键设计参数。对这些参数进行详细分析,了解它们之间的相互关系和对泵站服务半径的影响。通过建立相应的数学模型,对泵站的服务半径进行精确计算。考虑到实际运行中的各种因素,如管道阻力、地形变化等,对计算结果进行适当的修正和调整。确保计算出的理论服务半径能够真实反映泵站的实际服务能力。同时,将计算结果与设计要求进行对比,评估泵站的设计是否合理。如果发现计算结果与设计要求存在较大偏差,及时与设计单位进行沟通,对设计方案进行优化和调整。通过对设计参数的深入分析和计算,为泵站的运行管理提供科学依据,确保泵站能够在最佳状态下运行。

覆盖区域确定

根据计算结果,在地图上准确标注出泵站理论服务半径覆盖的区域范围。利用地理信息系统的强大功能,对覆盖区域进行可视化展示。考虑地形、管网布局等实际因素对服务半径的影响,对覆盖区域进行适当调整。地形的起伏、管网的走向和连接方式等都会影响污水的流动和泵站的服务范围。通过实地勘察和数据分析,对这些因素进行综合考虑,对覆盖区域进行精确调整。同时,还要考虑未来城市发展和排水需求的变化,预留一定的发展空间。对调整后的覆盖区域进行详细评估,确保其能够满足实际排水需求。如果发现覆盖区域存在服务盲区或服务能力不足的情况,及时采取相应的措施,如增加泵站、优化管网布局等。通过对覆盖区域的准确确定和调整,提高泵站的服务效率和覆盖范围,保障城市排水系统的正常运行。

实际覆盖范围评估

管网状况调查

对泵站周边的污水管网进行详细调查。组织专业人员对管网的管径、坡度、走向等基本情况进行实地测量和记录。使用先进的检测设备,如管道潜望镜(QV)和管道摄像检测系统(CCTV),对管网的连通性和通畅性进行检测。排查是否存在堵塞、破损等问题。一旦发现问题,及时进行修复和处理,确保管网的正常运行。以下是泵站周边污水管网状况调查统计表:

管网名称

管径

坡度

走向

连通性

通畅性

是否存在堵塞

是否存在破损

管网A

DN500

0.003

东西走向

良好

良好

否

否

管网B

DN600

0.002

南北走向

一般

一般

是

否

管网C

DN800

0.004

东北-西南走向

良好

良好

否

是

排水需求分析

对泵站服务区域内的人口密度、建筑类型、产业分布等因素进行深入分析。通过人口统计数据、建筑规划资料和产业发展报告等,确定排水需求的大小和分布情况。不同的人口密度、建筑类型和产业分布会产生不同的污水排放量和排水需求。根据分析结果,评估泵站的实际覆盖范围是否满足要求,是否存在服务盲区。如果发现存在服务盲区或排水需求过大的区域,及时采取相应的措施,如增加泵站、优化管网布局等。同时,还要考虑未来城市发展和排水需求的变化,制定相应的规划和应对措施。通过对排水需求的准确分析和评估,合理配置泵站资源,提高泵站的服务效率和覆盖范围,保障城市排水系统的正常运行。

服务范围合理性分析

排水需求匹配度评估

对比泵站的服务范围和区域内的排水需求,对两者的匹配程度进行评估。通过数据分析和实地调研,了解区域内的污水排放量和排水需求分布情况,以及泵站的服务能力和覆盖范围。如果发现存在排水需求过大或过小的区域,及时提出相应的调整建议。对于排水需求过大的区域,可以考虑增加泵站或优化管网布局,提高排水能力。对于排水需求过小的区域,可以适当缩小泵站的服务范围,减少资源浪费。同时,还要考虑未来城市发展和排水需求的变化,对服务范围进行动态调整。通过对排水需求匹配度的评估和调整,提高泵站的服务效率和资源利用效率,保障城市排水系统的正常运行。

泵站协同工作分析

研究三座泵站之间的协同工作机制,深入分析它们在排水过程中的相互配合情况。三座泵站在排水系统中是一个有机的整体,它们的协同工作效率直接影响到整个排水系统的运行效果。考虑如何通过优化泵站的运行参数和调度策略,提高整个排水系统的效率和可靠性。根据不同的排水需求和管网状况,合理调整泵站的扬程、流量和压力等参数,实现泵站之间的协调运行。建立泵站协同工作的调度模型,根据实时的排水数据和管网运行情况,自动调整泵站的运行状态。同时,还要建立泵站之间的通信和联动机制,确保在突发情况下能够迅速响应和协同工作。定期对泵站的协同工作效果进行评估和优化,不断提高排水系统的运行效率和可靠性。

泵站协同工作机制分析

周边管网接驳节点位置

接驳节点精确位置定位

现场勘查工作

组织专业人员对泵站周边的管网进行实地勘查,仔细寻找接驳节点的具体位置。使用专业的测量工具和技术手段,对接驳节点的位置进行精确测量和记录。检查接驳节点的外观状况,是否存在破损、渗漏等问题。一旦发现问题,及时进行修复和处理,确保接驳节点的正常运行。以下是泵站周边管网接驳节点现场勘查情况表:

接驳节点编号

位置描述

外观状况

是否存在破损

是否存在渗漏

节点1

位于泵站东侧50米处

良好

否

否

节点2

位于泵站南侧30米处

一般

是

否

节点3

位于泵站西侧40米处

较差

是

是

资料查询与验证

查阅相关的管网设计图纸和施工资料,准确获取接驳节点的设计位置和技术参数。对资料中的信息进行详细分析和整理,确保其准确性和完整性。将现场勘查结果与资料进行对比验证,确保位置信息的准确性。如果发现现场勘查结果与资料存在差异,及时与设计单位和施工单位进行沟通,查明原因并进行修正。同时,还要对资料中的技术参数进行复核,确保接驳节点的设计符合相关标准和要求。通过对资料的查询和验证,为接驳节点的维护和管理提供可靠的依据,确保管网系统的安全稳定运行。

接驳节点连接方式分析

连接形式研究

研究接驳节点处管道的连接形式,如法兰连接、焊接连接、橡胶圈密封连接等。深入分析不同连接形式的优缺点和适用范围。法兰连接具有连接方便、拆卸容易的优点,但密封性能相对较差;焊接连接密封性能好,但施工难度大,维修困难;橡胶圈密封连接密封性能较好,施工方便,但使用寿命相对较短。根据本项目的实际情况,评估不同连接形式在该项目中的合理性。考虑管道的材质、管径、工作压力等因素,选择最合适的连接形式。同时,还要考虑连接形式的可靠性和维护成本。以下是不同连接形式优缺点分析表:

连接形式

优点

缺点

适用范围

法兰连接

连接方便、拆卸容易

密封性能相对较差

低压、小口径管道

焊接连接

密封性能好

施工难度大,维修困难

高压、大口径管道

橡胶圈密封连接

密封性能较好,施工方便

使用寿命相对较短

中低压、中小口径管道

密封与固定评估

检查接驳节点的密封情况,确保无渗漏现象。使用专业的检测设备,如压力测试设备和渗漏检测仪器,对密封情况进行检测。评估密封材料的质量和使用寿命。密封材料的质量直接影响到接驳节点的密封性能和使用寿命。选择质量可靠、使用寿命长的密封材料,并定期对密封材料进行检查和更换。查看管道的固定方式是否牢固,是否能够承受水流的压力和冲击力。管道的固定方式不当可能会导致管道晃动、移位,甚至损坏。确保管道的固定方式符合相关标准和要求,对不牢固的固定方式进行加固和改进。通过对密封与固定情况的评估和维护,确保接驳节点的安全稳定运行。

接驳节点对泵站运行的影响

流量分配影响分析

研究接驳节点处的流量分配情况,深入分析不同管道的流量比例和变化规律。通过流量监测设备和数据分析,准确掌握接驳节点处的流量分配情况。评估流量分配对泵站进水流量和压力的影响,确保泵站能够稳定运行。如果流量分配不合理,可能会导致泵站进水流量不稳定,影响泵站的正常运行。根据分析结果,采取相应的措施进行调整,如调整管道阀门的开度、优化管网布局等。建立流量分配的监测和调整机制,实时监测流量分配情况,及时进行调整。通过对流量分配的影响分析和调整,保障泵站的稳定运行和排水系统的正常工作。

泵站管道材质性能分析

水质变化应对措施

关注接驳节点处的水质变化情况,深入分析可能存在的污染源和污染物种类。接驳节点处的水质变化可能会对泵站的设备造成损坏,影响泵站的正常运行。制定水质监测和处理措施,确保泵站进水水质符合要求。定期对接驳节点处的水质进行检测,及时发现水质变化情况。一旦发现水质超标,立即采取相应的处理措施,如增加过滤设备、调整药剂投放量等。建立水质监测和处理的长效机制,确保泵站进水水质始终保持在合格范围内。同时,还要加强对周边污染源的管理和控制,减少污染物的排放。通过对水质变化的应对措施,保障泵站的设备安全和正常运行。

泵站进出水管道规格参数

管道管径与壁厚参数

管径选择依据

研究泵站的设计流量和压力要求,确定进出水管道的合理管径。根据泵站的设计方案和运行要求,准确计算出所需的流量和压力。考虑未来排水需求的增长和变化,预留一定的管径裕量。随着城市的发展和人口的增加,排水需求可能会不断增长。为了避免频繁更换管道,需要在管径选择时预留一定的裕量。同时,还要考虑管道的材质、铺设方式和运行环境等因素,选择最合适的管径。对不同管径的管道进行技术经...

麻涌镇存量污水管网运维服务采购项目投标方案.docx