现状调查

服务范围调查

重点区域环境现状记录

村庄主干道环境记录

垃圾分布情况记录

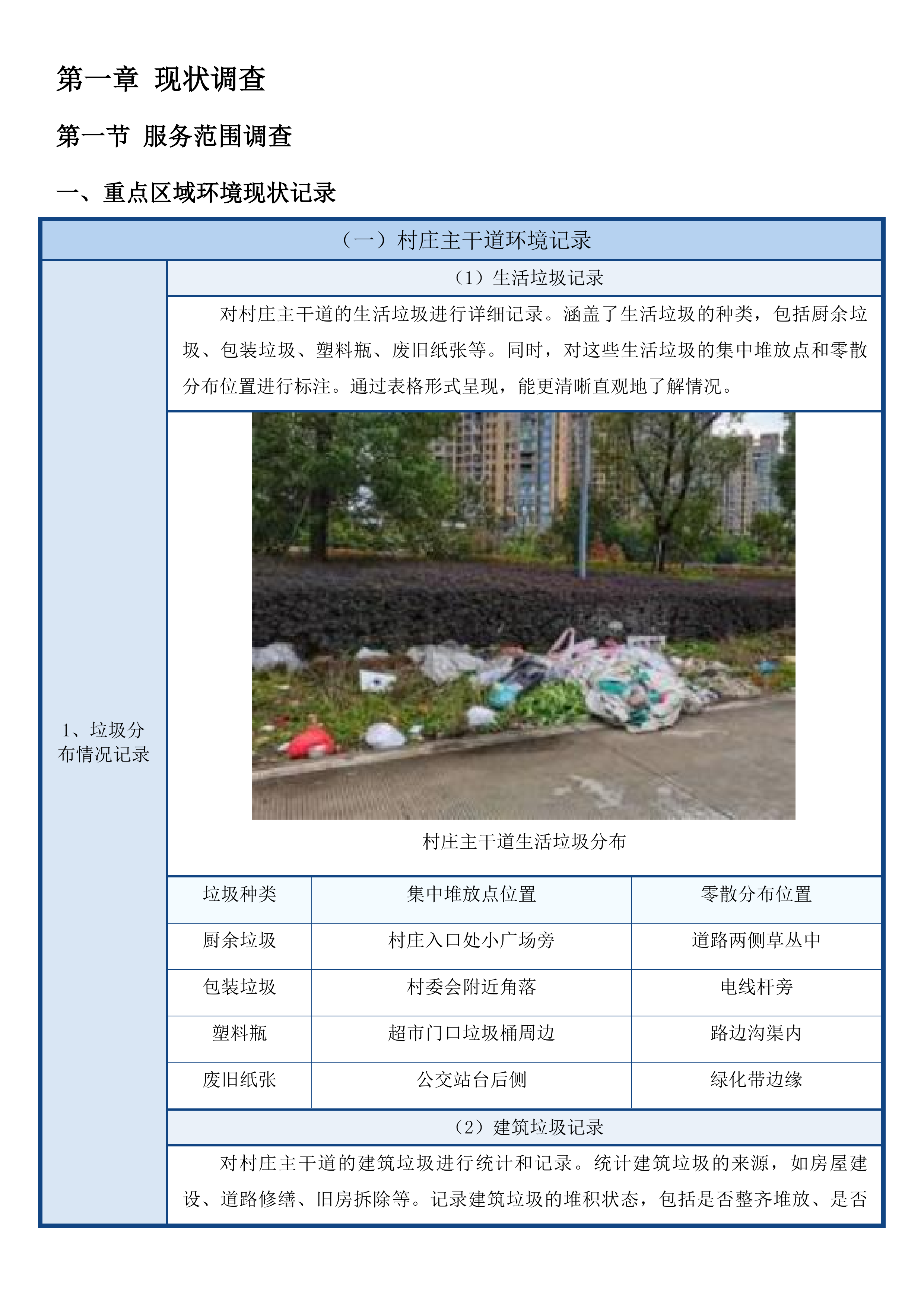

生活垃圾记录

对村庄主干道的生活垃圾进行详细记录。涵盖了生活垃圾的种类,包括厨余垃圾、包装垃圾、塑料瓶、废旧纸张等。同时,对这些生活垃圾的集中堆放点和零散分布位置进行标注。通过表格形式呈现,能更清晰直观地了解情况。

村庄主干道生活垃圾分布

垃圾种类

集中堆放点位置

零散分布位置

厨余垃圾

村庄入口处小广场旁

道路两侧草丛中

包装垃圾

村委会附近角落

电线杆旁

塑料瓶

超市门口垃圾桶周边

路边沟渠内

废旧纸张

公交站台后侧

绿化带边缘

建筑垃圾记录

对村庄主干道的建筑垃圾进行统计和记录。统计建筑垃圾的来源,如房屋建设、道路修缮、旧房拆除等。记录建筑垃圾的堆积状态,包括是否整齐堆放、是否占用道路、是否影响主干道通行等情况。若建筑垃圾堆积在道路一侧,导致车辆通行时需减速避让,影响了通行效率,需详细记录此类情况。

村庄主干道建筑垃圾堆积

村庄主干道绿化垃圾

道路卫生状况记录

路面清洁记录

对村庄主干道的路面清洁状况进行评估和记录。评估路面的洁净度,查看是否有明显的垃圾残留,如烟头、树叶、纸屑等。记录路面上的污渍类型,如油污、泥渍、水渍等,以及这些污渍的分布范围。若某段路面因附近餐馆排放污水导致有大片油污污渍,需详细记录该路段位置和油污面积。

村庄主干道路面污渍

绿化卫生记录

对村庄主干道的绿化卫生情况进行检查和记录。检查绿化植物上是否有垃圾缠绕,如塑料袋、风筝线等。记录绿化区域内的垃圾种类和数量,包括烟头、饮料瓶、废纸等。通过表格形式呈现,能更清晰地了解绿化区域的卫生状况。

垃圾种类

数量

分布位置

烟头

20个

绿化草丛中

饮料瓶

10个

树木根部

废纸

15张

花坛边缘

周边设施现状记录

垃圾设施记录

对村庄主干道周边的垃圾设施进行检查和记录。检查垃圾桶是否已满、是否有损坏,如桶身破裂、盖子缺失等情况。记录垃圾站的垃圾堆积情况,包括是否堆满、是否有垃圾溢出,以及垃圾站的卫生条件,如是否有异味、是否有苍蝇蚊虫等。若某垃圾桶已满且有垃圾溢出到地面,需详细记录该垃圾桶位置和溢出情况。

公共设施记录

对村庄主干道周边的公共设施进行评估和记录。评估公交站台的清洁程度,查看有无小广告张贴、是否有灰尘污渍等。检查路灯杆等设施上是否有污渍、损坏,如灯杆表面有涂鸦、灯泡损坏等情况。若某公交站台有多处小广告张贴,影响了美观,需详细记录该站台位置和广告数量。

次干道与巷道环境记录

垃圾堆积情况记录

次干道垃圾记录

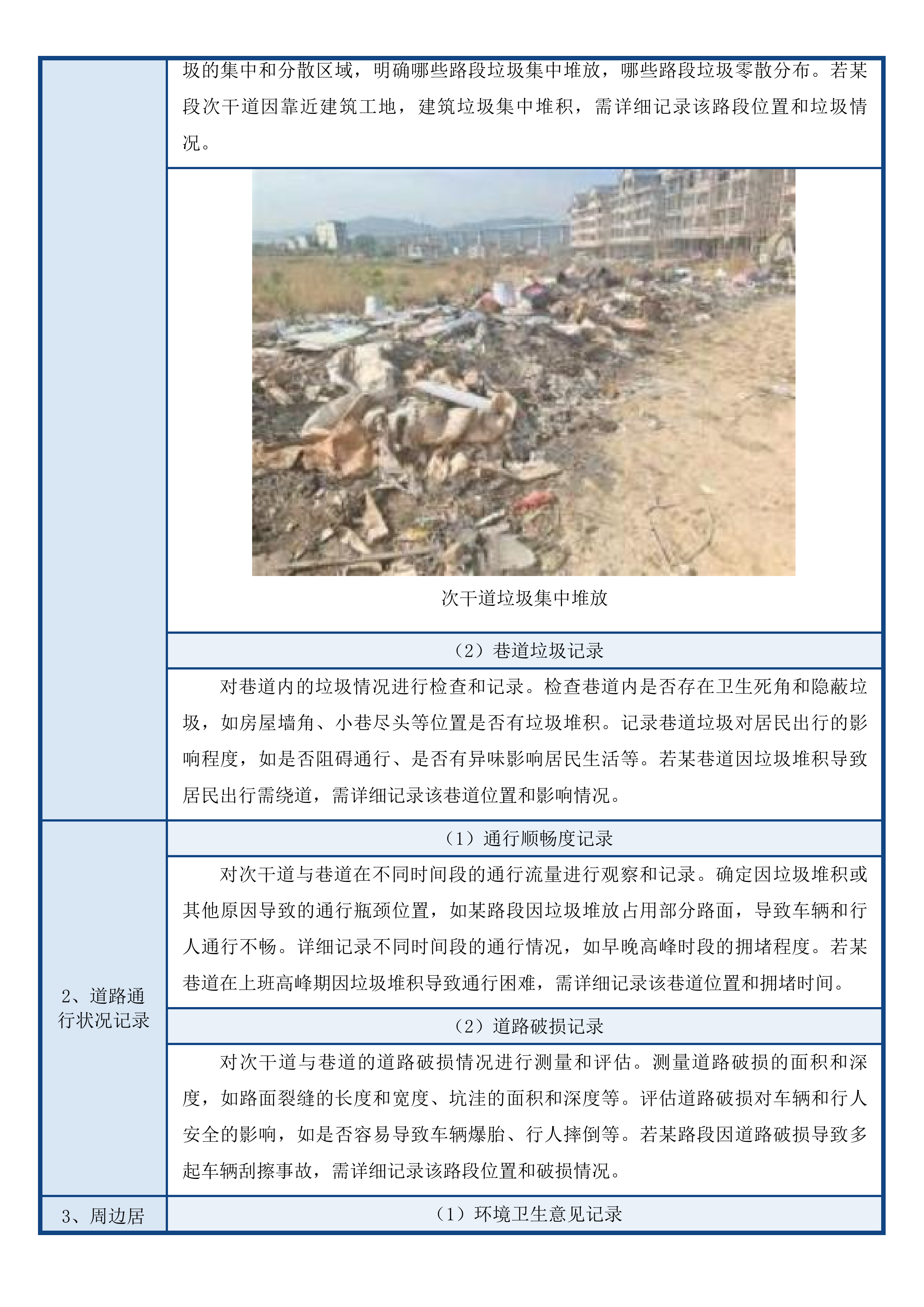

对次干道上的垃圾情况进行统计和标注。统计次干道上各类垃圾的数量和比例,如生活垃圾、建筑垃圾、农业生产废弃物等各自所占的比例。标注次干道上垃圾的集中和分散区域,明确哪些路段垃圾集中堆放,哪些路段垃圾零散分布。若某段次干道因靠近建筑工地,建筑垃圾集中堆积,需详细记录该路段位置和垃圾情况。

次干道垃圾集中堆放

巷道垃圾记录

对巷道内的垃圾情况进行检查和记录。检查巷道内是否存在卫生死角和隐蔽垃圾,如房屋墙角、小巷尽头等位置是否有垃圾堆积。记录巷道垃圾对居民出行的影响程度,如是否阻碍通行、是否有异味影响居民生活等。若某巷道因垃圾堆积导致居民出行需绕道,需详细记录该巷道位置和影响情况。

道路通行状况记录

通行顺畅度记录

对次干道与巷道在不同时间段的通行流量进行观察和记录。确定因垃圾堆积或其他原因导致的通行瓶颈位置,如某路段因垃圾堆放占用部分路面,导致车辆和行人通行不畅。详细记录不同时间段的通行情况,如早晚高峰时段的拥堵程度。若某巷道在上班高峰期因垃圾堆积导致通行困难,需详细记录该巷道位置和拥堵时间。

道路破损记录

对次干道与巷道的道路破损情况进行测量和评估。测量道路破损的面积和深度,如路面裂缝的长度和宽度、坑洼的面积和深度等。评估道路破损对车辆和行人安全的影响,如是否容易导致车辆爆胎、行人摔倒等。若某路段因道路破损导致多起车辆刮擦事故,需详细记录该路段位置和破损情况。

周边居民反馈记录

环境卫生意见记录

收集周边居民对次干道与巷道清洁频率的建议和对垃圾处理方式的期望。了解居民希望的清洁频率,如每天清扫一次还是每周清扫多次。记录居民对垃圾处理方式的期望,如是否希望增加垃圾分类收集点、是否希望对垃圾进行更环保的处理等。若多数居民希望增加垃圾分类收集点,需详细记录居民反馈情况。

实际需求记录

了解周边居民对次干道与巷道环境改善的实际需求。了解居民是否希望增加垃圾桶或垃圾清理服务,以及对改善次干道与巷道环境的具体需求,如增加照明设施、拓宽道路等。通过表格形式呈现居民的实际需求,以便更好地进行分析和处理。

需求类型

需求内容

涉及居民数量

增加垃圾桶

在巷道入口处增加垃圾桶

15户

增加垃圾清理服务

每天进行垃圾清理

20户

增加照明设施

在巷道内安装路灯

18户

拓宽道路

拓宽某段次干道

12户

广场区域环境记录

广场卫生状况记录

地面清洁记录

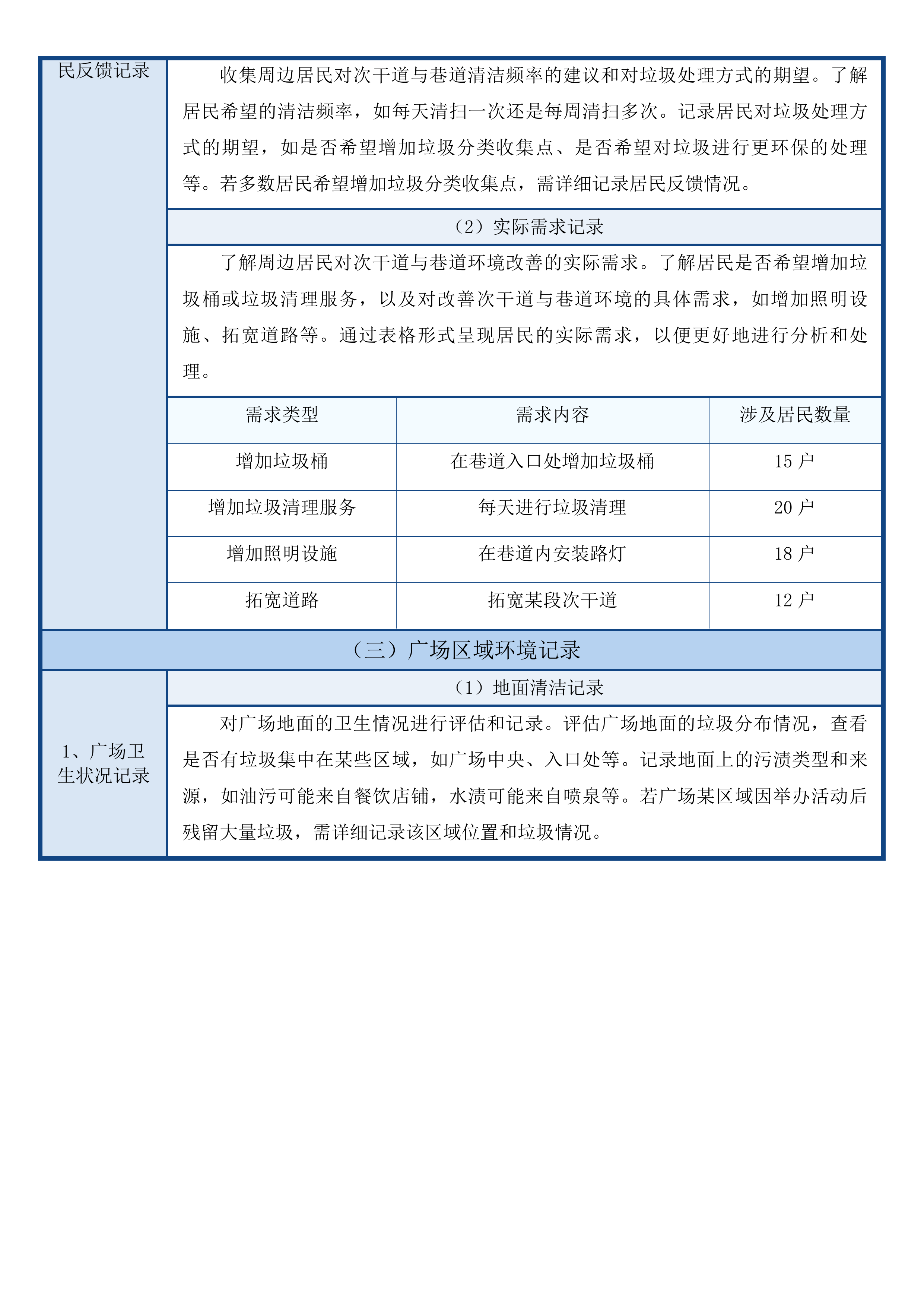

对广场地面的卫生情况进行评估和记录。评估广场地面的垃圾分布情况,查看是否有垃圾集中在某些区域,如广场中央、入口处等。记录地面上的污渍类型和来源,如油污可能来自餐饮店铺,水渍可能来自喷泉等。若广场某区域因举办活动后残留大量垃圾,需详细记录该区域位置和垃圾情况。

广场地面活动垃圾

绿化卫生记录

对广场绿化区域的卫生情况进行查看和记录。查看绿化植物的健康状况和卫生情况,如是否有病虫害、是否有垃圾缠绕等。记录绿化区域内的垃圾和杂物数量,包括烟头、饮料瓶、落叶等。若某片绿化带内垃圾较多,需详细记录该绿化带位置和垃圾情况。

公共设施使用记录

设施使用频率记录

对广场内公共设施的使用情况进行观察和记录。观察广场内座椅、游乐设施等的使用人数,记录不同时间段公共设施的使用高峰。如周末下午,游乐设施的使用人数较多。详细记录不同设施在不同时间段的使用情况,以便合理安排维护和管理。若某座椅在傍晚时分使用频率较高,需详细记录该座椅位置和使用时间。

设施损坏情况记录

对广场内公共设施的损坏情况进行检查和评估。检查公共设施是否有损坏、缺失部件,如座椅是否有裂缝、游乐设施的螺丝是否松动等。评估设施损坏对居民使用的影响,如是否存在安全隐患、是否影响正常使用等。若某游乐设施因部件损坏存在安全隐患,需详细记录该设施位置和损坏情况。

活动举办影响记录

活动影响范围记录

对广场活动举办的影响范围进行确定和记录。确定活动对广场地面、设施的影响区域,如活动搭建舞台的位置、设备停放的区域等。记录活动产生的垃圾种类和数量,如食品包装、宣传单页等。若某活动在广场中央举办,产生大量食品包装垃圾,需详细记录活动位置和垃圾情况。

卫生恢复情况记录

对活动结束后广场的卫生恢复情况进行评估和记录。评估活动结束后广场的清洁速度和效果,查看是否及时清理了垃圾、恢复了设施原状。记录卫生恢复过程中遇到的问题和解决方案,如垃圾清理不彻底是因为工具不足,采取了增加清洁人员和工具的解决方案。通过表格形式呈现卫生恢复情况,能更清晰地了解问题和解决措施。

问题描述

解决方案

解决效果

垃圾清理不彻底

增加清洁人员和工具

基本清理干净

设施恢复缓慢

调配专业维修人员

设施恢复正常使用

背街小巷环境记录

垃圾与杂物记录

垃圾分布记录

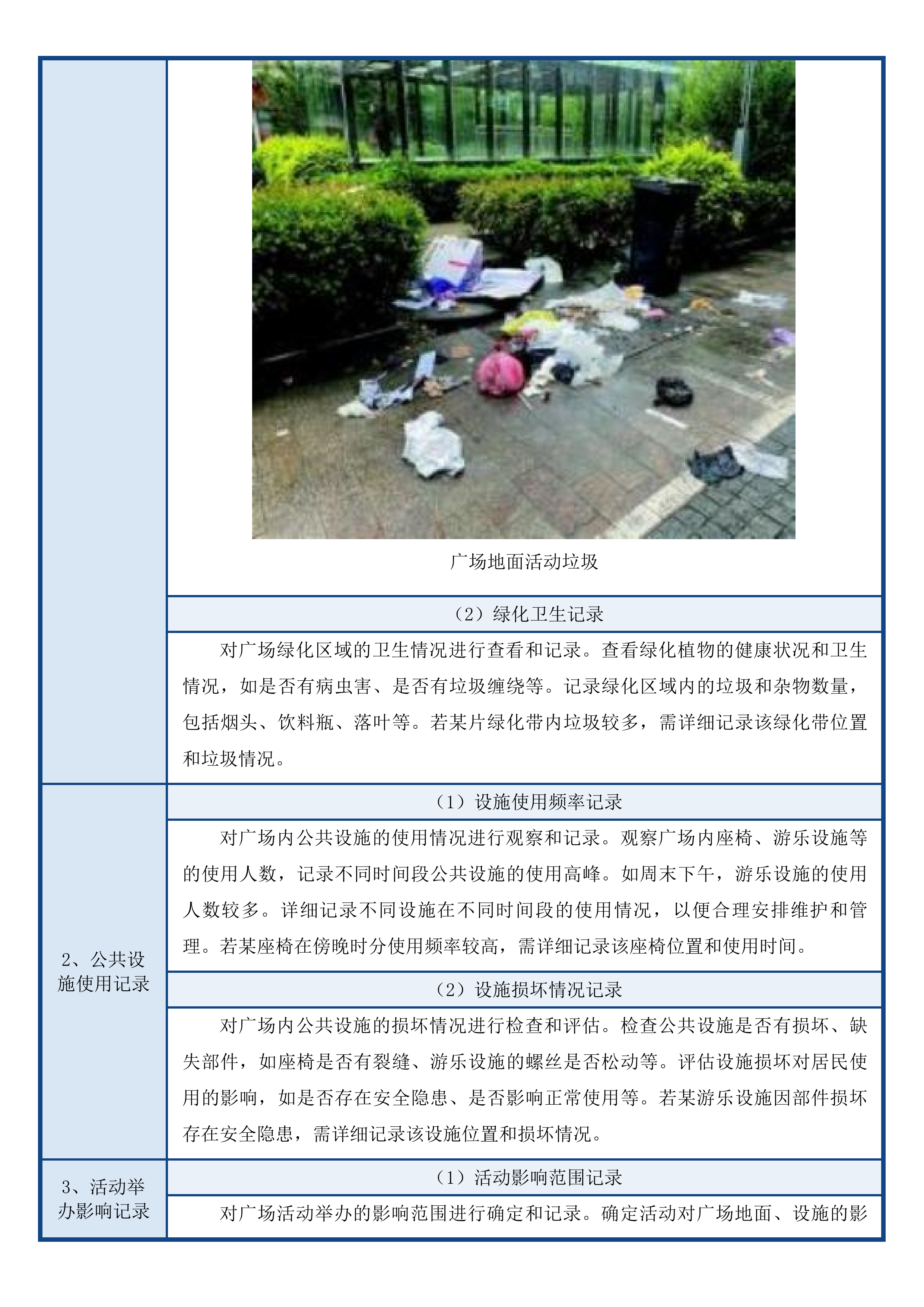

对背街小巷内的垃圾分布情况进行标注和记录。标注背街小巷内垃圾的集中和零散位置,如垃圾集中在小巷尽头的角落、零散分布在道路两侧。记录垃圾对小巷通行和居民生活的影响,如是否阻碍行人通行、是否散发异味影响居民健康等。若某小巷因垃圾堆积导致居民出行不便,需详细记录该小巷位置和影响情况。

背街小巷垃圾分布

杂物清理记录

对背街小巷内的杂物情况进行检查和评估。检查背街小巷内是否存在废弃物品、障碍物等杂物,如旧家具、自行车等。评估杂物对小巷环境和安全的影响程度,如是否占用公共空间、是否存在安全隐患等。通过表格形式呈现杂物情况,能更清晰地了解问题。

杂物类型

位置

影响程度

旧家具

小巷中段

影响通行

自行车

房屋门口

占用公共空间

污水与排水记录

污水排放记录

对背街小巷内的污水排放情况进行观察和评估。观察污水的来源和流向,如污水来自居民厨房排水、是否流入雨水管道等。评估污水对小巷地面和周边环境的污染程度,如是否导致地面湿滑、是否散发恶臭等。若某小巷因污水排放导致地面长期积水,需详细记录该小巷位置和污染情况。

排水设施记录

对背街小巷内的排水设施进行检查和记录。检查排水管道是否有损坏、堵塞现象,如管道破裂、被杂物堵塞等。记录排水口的畅通情况和垃圾堆积情况,如排水口是否被垃圾覆盖、排水是否顺畅等。若某排水口因垃圾堆积导致排水不畅,需详细记录该排水口位置和堵塞情况。

周边建筑外观记录

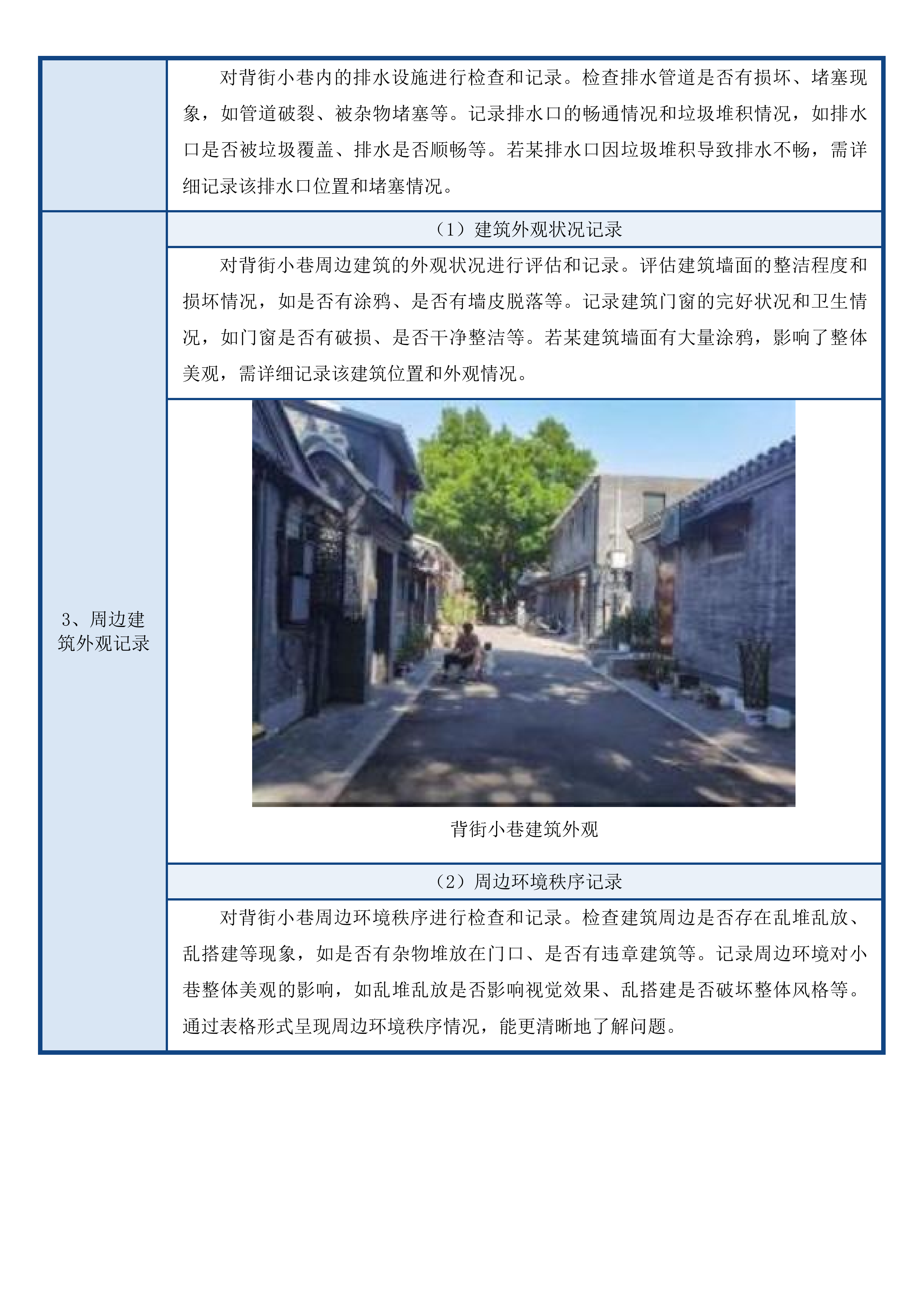

建筑外观状况记录

对背街小巷周边建筑的外观状况进行评估和记录。评估建筑墙面的整洁程度和损坏情况,如是否有涂鸦、是否有墙皮脱落等。记录建筑门窗的完好状况和卫生情况,如门窗是否有破损、是否干净整洁等。若某建筑墙面有大量涂鸦,影响了整体美观,需详细记录该建筑位置和外观情况。

背街小巷建筑外观

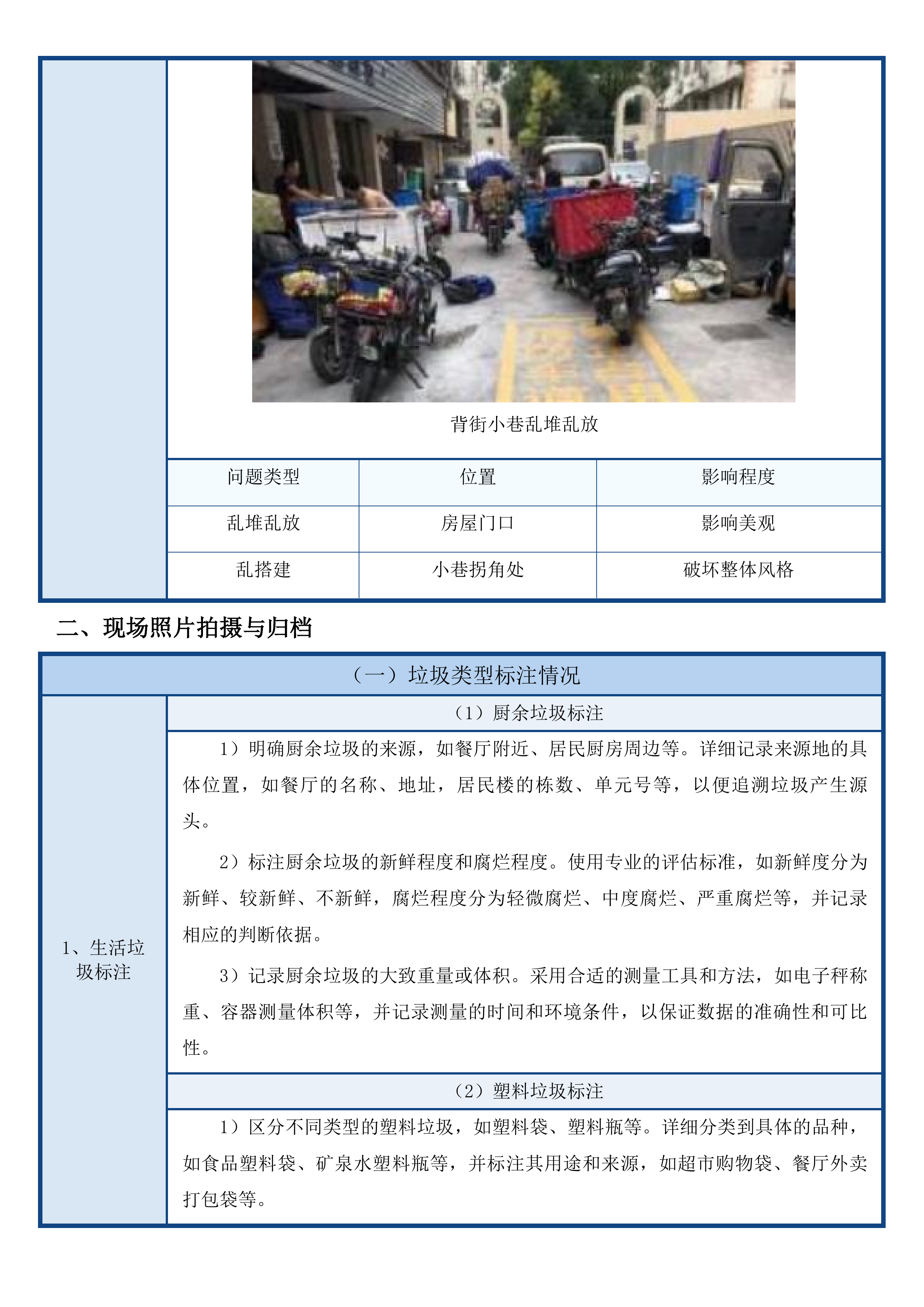

周边环境秩序记录

对背街小巷周边环境秩序进行检查和记录。检查建筑周边是否存在乱堆乱放、乱搭建等现象,如是否有杂物堆放在门口、是否有违章建筑等。记录周边环境对小巷整体美观的影响,如乱堆乱放是否影响视觉效果、乱搭建是否破坏整体风格等。通过表格形式呈现周边环境秩序情况,能更清晰地了解问题。

背街小巷乱堆乱放

问题类型

位置

影响程度

乱堆乱放

房屋门口

影响美观

乱搭建

小巷拐角处

破坏整体风格

现场照片拍摄与归档

垃圾类型标注情况

生活垃圾标注

厨余垃圾标注

1)明确厨余垃圾的来源,如餐厅附近、居民厨房周边等。详细记录来源地的具体位置,如餐厅的名称、地址,居民楼的栋数、单元号等,以便追溯垃圾产生源头。

2)标注厨余垃圾的新鲜程度和腐烂程度。使用专业的评估标准,如新鲜度分为新鲜、较新鲜、不新鲜,腐烂程度分为轻微腐烂、中度腐烂、严重腐烂等,并记录相应的判断依据。

3)记录厨余垃圾的大致重量或体积。采用合适的测量工具和方法,如电子秤称重、容器测量体积等,并记录测量的时间和环境条件,以保证数据的准确性和可比性。

塑料垃圾标注

1)区分不同类型的塑料垃圾,如塑料袋、塑料瓶等。详细分类到具体的品种,如食品塑料袋、矿泉水塑料瓶等,并标注其用途和来源,如超市购物袋、餐厅外卖打包袋等。

2)标注塑料垃圾的颜色和质地。记录颜色的具体名称和特征,如透明、白色、蓝色等,质地描述为硬塑料、软塑料、泡沫塑料等,并说明质地对后续处理的影响。

3)记录塑料垃圾的分布集中程度。通过观察和测量,描述垃圾是集中在某一区域,还是分散分布,并计算集中区域的面积和垃圾的密度,为清理和回收提供参考。

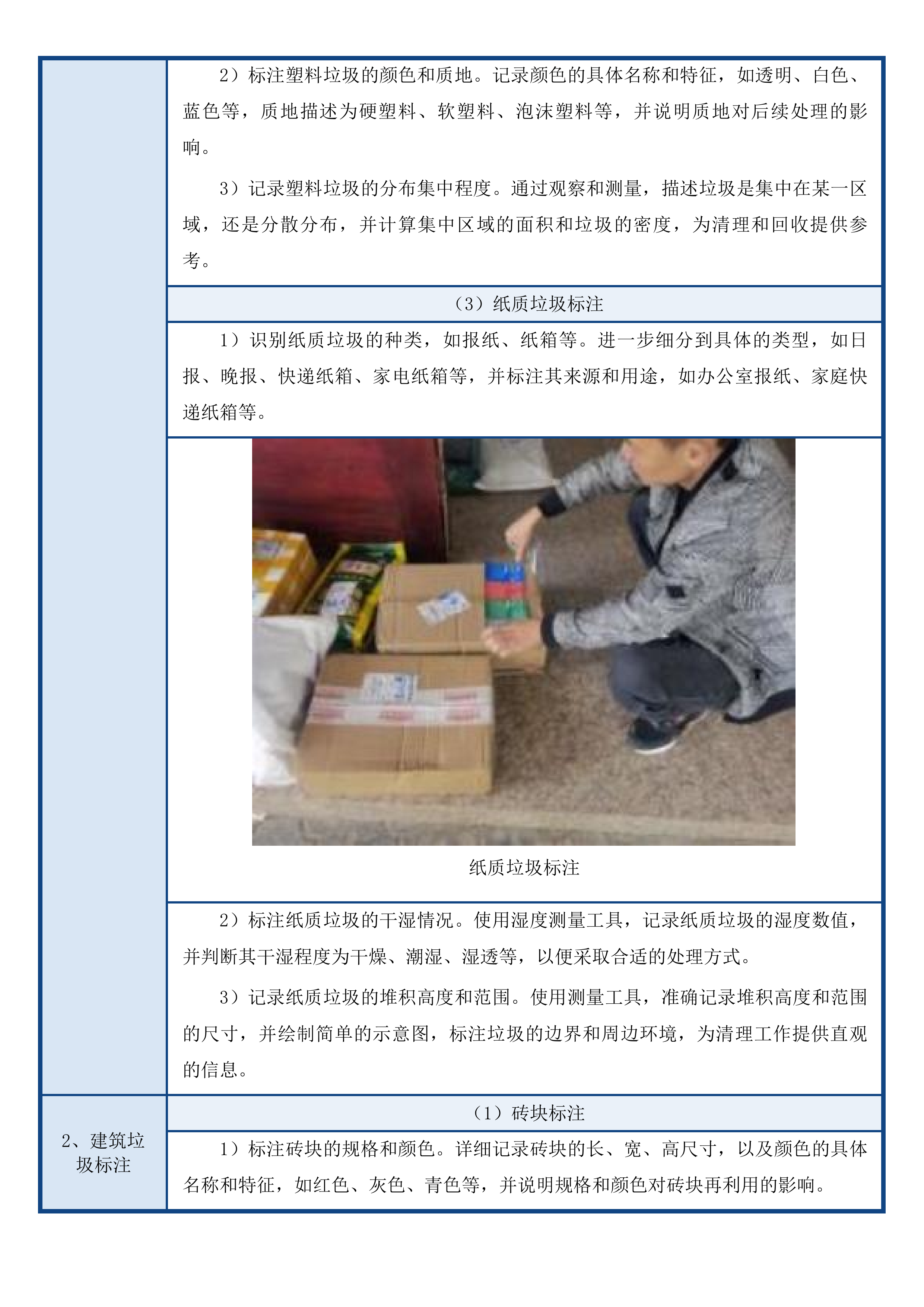

纸质垃圾标注

1)识别纸质垃圾的种类,如报纸、纸箱等。进一步细分到具体的类型,如日报、晚报、快递纸箱、家电纸箱等,并标注其来源和用途,如办公室报纸、家庭快递纸箱等。

纸质垃圾标注

2)标注纸质垃圾的干湿情况。使用湿度测量工具,记录纸质垃圾的湿度数值,并判断其干湿程度为干燥、潮湿、湿透等,以便采取合适的处理方式。

3)记录纸质垃圾的堆积高度和范围。使用测量工具,准确记录堆积高度和范围的尺寸,并绘制简单的示意图,标注垃圾的边界和周边环境,为清理工作提供直观的信息。

建筑垃圾标注

砖块标注

1)标注砖块的规格和颜色。详细记录砖块的长、宽、高尺寸,以及颜色的具体名称和特征,如红色、灰色、青色等,并说明规格和颜色对砖块再利用的影响。

2)记录砖块的破损程度。使用专业的评估标准,如破损率、裂缝长度和宽度等,判断砖块的破损程度为轻微破损、中度破损、严重破损等,并记录相应的处理建议。

3)统计砖块的大致数量。通过计数或估算的方法,记录砖块的数量,并说明统计的方法和依据,为后续的处理和运输提供数据支持。

混凝土块标注

标注项目

具体内容

大小和形状

详细测量混凝土块的长、宽、高尺寸,记录其形状为方形、圆形、不规则形等,并绘制简单的示意图。

新旧程度

根据混凝土块的表面磨损、裂缝情况等,判断其新旧程度为新、较新、旧、很旧等,并说明判断依据。

分布位置

准确记录混凝土块的分布位置,如建筑工地的具体区域、道路旁的具体地点等,并标注周边环境和交通情况。

其他建筑垃圾标注

1)对除砖块和混凝土块之外的建筑垃圾进行分类标注。如木材、金属、玻璃等,进一步细分到具体的品种,如木板、钢筋、玻璃瓶等,并标注其来源和用途。

2)描述其他建筑垃圾的特点和用途。如木材的材质、硬度,金属的种类、纯度,玻璃的透明度、厚度等,并说明其可再利用的价值和方式。

3)记录其他建筑垃圾的堆放范围。使用测量工具,准确记录堆放范围的尺寸和边界,并绘制简单的示意图,标注垃圾的堆积高度和周边环境,为清理工作提供直观的信息。

农业生产废弃物标注

秸秆标注

1)标注秸秆的种类,如小麦秸秆、玉米秸秆等。详细记录秸秆的来源地,如农田的具体位置、种植户的姓名等,以便追溯秸秆的产生源头。

秸秆标注

2)记录秸秆的长度和堆放方式。使用测量工具,准确记录秸秆的平均长度和最长、最短长度,描述秸秆是堆积、捆扎还是散落堆放,并说明堆放方式对后续处理的影响。

3)描述秸秆的干湿程度和是否有霉变情况。使用湿度测量工具,记录秸秆的湿度数值,判断其干湿程度为干燥、潮湿、湿透等,观察秸秆表面是否有霉变迹象,并记录霉变的程度和范围,为秸秆的处理和利用提供参考。

农膜标注

1)明确农膜的颜色和厚度。详细记录农膜的颜色具体名称和特征,如白色、黑色、银色等,使用厚度测量工具,准确记录农膜的厚度数值,并说明颜色和厚度对农膜再利用的影响。

农膜标注

2)标注农膜的破损情况。观察农膜表面的破损程度,如破损率、裂缝长度和宽度等,判断其破损程度为轻微破损、中度破损、严重破损等,并记录相应的处理建议。

3)记录农膜的分布区域。通过观察和测量,描述农膜是集中在某一区域,还是分散分布,并计算集中区域的面积和农膜的密度,为清理和回收提供参考。

其他农业废弃物标注

标注项目

具体内容

特征和产生原因

详细描述其他农业废弃物的外观特征、物理性质和化学性质,分析其产生的原因,如农业生产过程中的剩余物、病虫害导致的废弃物等。

数量和堆放情况

通过计数或估算的方法,记录其他农业废弃物的数量,观察其堆放方式和堆放范围,如堆积、散落、掩埋等,并记录堆放的时间和环境条件。

垃圾堆放情况记录

集中堆放情况

垃圾收集点记录

1)标注垃圾收集点的位置和周边环境。详细记录垃圾收集点的具体地址,如街道名称、门牌号等,描述周边的建筑物、道路、绿化等环境情况,以及与居民生活区的距离和影响。

垃圾收集点

2)记录垃圾收集点的容量和使用情况。使用测量工具,准确记录垃圾收集点的容积和实际垃圾堆放量,计算垃圾的填充率,观察垃圾的分类情况和是否有异味、外溢等问题,为垃圾的清理和管理提供依据。

周边建筑物与垃圾

3)描述垃圾收集点的卫生状况,如是否有异味、是否有垃圾外溢等。使用专业的检测设备,检测垃圾收集点的空气质量和异味程度,观察垃圾的堆积状态和周边地面的清洁情况,记录是否有垃圾外溢、污水流淌等问题,并提出相应的改进措施。

特定堆放场记录

1)明确特定堆放场的用途和管理情况。详细了解特定堆放场的设计用途,如建筑垃圾堆放场、农业废弃物堆放场等,记录堆放场的管理单位、管理制度和运营情况,包括垃圾的分类、存储、处理等环节。

2)测量特定堆放场的规模和垃圾堆积量。使用测量工具,准确记录堆放场的面积、长度、宽度、高度等尺寸,计算垃圾的总体积和重量,观察垃圾的堆积方式和分布情况,为垃圾的处理和规划提供数据支持。

3)描述特定堆放场的防护措施,如是否有围挡、是否有排水设施等。检查堆放场的围挡是否完好,高度和强度是否符合要求,观察排水设施的运行情况,是否有积水、堵塞等问题,记录防护措施的有效性和存在的问题,并提出改进建议。

集中堆放变化记录

1)记录集中堆放垃圾在不同时间段的变化情况。定期对集中堆放的垃圾进行观察和测量,记录垃圾的数量、种类、分布等变化情况,绘制变化曲线或图表,直观展示垃圾的动态变化过程。

2)分析集中堆放垃圾变化的原因,如是否有新的垃圾倾倒、是否有清理作业等。通过调查和分析,确定垃圾变化的主要原因,如周边居民的生活习惯、垃圾清理频率、施工活动等,为垃圾的管理和控制提供依据。

3)对集中堆放垃圾的未来发展趋势进行预测。根据历史数据和变化规律,结合周边环境和社会经济发展情况,对集中堆放垃圾的未来数量、种类、分布等进行预测,为垃圾处理设施的规划和建设提供参考。

散落堆放情况

街道两侧记录

1)标注街道两侧散落垃圾的具体位置。使用地图或定位工具,准确记录街道两侧散落垃圾的具体地点,如街道的名称、门牌号、具体路段等,绘制垃圾分布示意图,为清理工作提供准确的信息。

街道两侧散落垃圾

2)记录街道两侧散落垃圾的类型和数量。通过观察和分类,记录街道两侧散落垃圾的主要类型,如生活垃圾、建筑垃圾、树叶等,使用计数或估算的方法,记录垃圾的数量,分析垃圾的来源和分布规律。

3)描述街道两侧散落垃圾对周边环境的影响。观察垃圾对街道美观、空气质量、交通秩序等方面的影响,记录是否有异味、苍蝇、蚊虫等问题,以及对居民生活和出行的不便,为改善街道环境提供依据。

巷道角落记录

1)明确巷道角落散落垃圾的堆积情况。详细观察巷道角落的垃圾堆积方式、高度、范围等情况,记录垃圾的种类和来源,如居民丢弃的杂物、施工剩余的材料等,分析垃圾堆积的原因和影响。

巷道角落散落垃圾

2)测量巷道角落散落垃圾的体积和面积。使用测量工具,准确记录巷道角落散落垃圾的体积和占地面积,计算垃圾的密度和填充率,观察垃圾的分布情况和与周边环境的关系。

3)描述巷道角落散落垃圾的清理难度。考虑巷道的狭窄程度、垃圾的堆积方式、周边障碍物等因素,评估巷道角落散落垃圾的清理难度,记录清理过程中可能遇到的问题和挑战,为制定清理方案提供参考。

散落堆放清理情况

1)记录对散落堆放垃圾的清理频率和方式。了解散落堆放垃圾的清理计划和执行情况,记录清理的时间间隔、清理人员和使用的工具设备,分析清理频率和方式对清理效果的影响。

2)分析散落堆放垃圾清理效果和存在的问题。通过观察和评估,分析散落堆放垃圾清理后的效果,如垃圾是否清理干净、周边环境是否改善等,记录清理过程中存在的问题,如清理不彻底、垃圾反弹等,找出问题的原因和解决方案。

3)提出改进散落堆放垃圾清理工作的建议。根据分析结果,结合实际情况,提出改进散落堆放垃圾清理工作的建议,如增加清理频率、改进清理方式、加强宣传教育等,提高清理工作的效率和质量。

违规堆放情况

公共场所违规堆放

标注项目

具体内容

具体位置

详细记录公共场所违规堆放垃圾的具体地点,如广场、公园、商场门口等,标注周边的建筑物、道路、绿化等环境情况。

类型和数量

通过观察和分类,记录违规堆放垃圾的主要类型,如生活垃圾、建筑垃圾、杂物等,使用计数或估算的方法,记录垃圾的数量。

对游客和居民的影响

观察违规堆放垃圾对游客和居民的生活、出行、健康等方面的影响,记录是否有异味、苍蝇、蚊虫等问题,以及对公共场所形象和声誉的损害。

私人区域违规堆放

1)明确私人区域违规堆放垃圾的范围和业主信息。详细记录私人区域的具体地址,如居民楼的栋数、单元号、房间号等,了解业主的姓名、联系方式等信息,以便进行沟通和处理。

公共场所违规堆放垃圾

私人区域违规堆放垃圾

2)测量私人区域违规堆放垃圾的规模和影响程度。使用测量工具,准确记录私人区域违规堆放垃圾的体积和占地面积,观察垃圾的堆积方式和对周边环境的影响,如是否影响邻居的生活、是否存在安全隐患等。

3)描述私人区域违规堆放垃圾对周边邻里关系的影响。观察违规堆放垃圾对周边邻里关系的破坏,记录是否有邻里纠纷、投诉等问题,分析问题的原因和解决方法,维护良好的邻里关系。

违规堆放处理情况

标注项目

具体内容

处理措施和结果

记录对违规堆放垃圾的处理措施,如通知业主清理、行政处罚等,跟踪处理结果,观察垃圾是否清理干净、违规行为是否得到纠正。

存在的困难和问题

分析处理违规堆放垃圾过程中存在的困难和问题,如业主不配合、缺乏执法力度等,找出问题的根源和解决方案。

加强监管的建议

根据分析结果,提出加强违规堆放垃圾监管的建议,如增加巡查频率、完善法律法规、加强宣传教育等,提高监管的有效性和针对性。

地形地貌信息标注

地势起伏标注

山坡地形标注

1)明确山坡的位置和走向。详细记录山坡的具体地址,如山脉的名称、所在区域等,使用测量工具或地图确定山坡的走向,如东西走向、南北走向等,并绘制简单的示意图。

2)记录山坡的坡度和植被覆盖情况。使用坡度测量仪准确测量山坡的坡度,记录植被的种类、密度和生长状况,分析植被覆盖对垃圾滚落和堆积的影响。

3)描述山坡上垃圾的滚落和堆积特点。观察山坡上垃圾的分布情况,分析垃圾滚落的方向和路径,记录垃圾堆积的位置和规模,为垃圾清理和预防提供依据。

洼地地形标注

1)标注洼地的位置和面积。使用地图或定位工具准确记录洼地的具体位置,测量洼地的面积大小,记录其边界和周边环境情况。

2)测量洼地的深度和积水情况。使用测量工具测量洼地的深度,观察积水的深度、面积和水质情况,分析积水对垃圾沉淀和漂浮的影响。

3)描述洼地中垃圾的沉淀和漂浮情况。观察洼地中垃圾的分布状态,分析垃圾沉淀和漂浮的原因和规律,记录垃圾的种类和数量,为垃圾清理和环境治理提供参考。

地势变化影响标注

1)分析地势起伏对垃圾运输和清理作业的难度影响。考虑地势的坡度、地形的复杂程度等因素,评估垃圾运输车辆的通行难度和清理设备的操作难度,分析地势起伏对清理效率和成本的影响。

2)提出针对地势起伏区域垃圾清理的解决方案。根据地势起伏的特点,制定相应的垃圾清理方案,如采用适合山地作业的设备、增加清理人员等,提高清理工作的效率和质量。

3)记录地势起伏区域垃圾清理的注意事项。提醒清理人员在地势起伏区域作业时的安全注意事项,如防止滑倒、坠落等,同时注意保护周边环境和生态平衡。

地表特征标注

水泥地标注

1)明确水泥地的分布范围和使用情况。详细记录水泥地的具体位置和面积大小,了解水泥地的使用功能,如道路、停车场、广场等,分析水泥地的使用频率和承载能力。

2)记录水泥地的裂缝和磨损情况。观察水泥地表面的裂缝、坑洼和磨损程度,使用测量工具记录裂缝的长度、宽度和深度,分析裂缝和磨损对垃圾附着和清扫的影响。

3)描述水泥地上垃圾的附着和清扫难度。观察水泥地上垃圾的附着情况,分析垃圾的种类和性质对附着的影响,评估清扫水泥地垃圾的难度和所需的工具设备,为垃圾清理提供依据。

泥土路标注

标注项目

具体内容

位置和宽度

准确记录泥土路的具体位置和宽度尺寸,标注周边的环境和交通情况。

泥泞和扬尘情况

观察泥土路的泥泞程度和扬尘情况,分析天气、车辆行驶等因素对其的影响,记录相应的改善措施。

垃圾掩埋和清理方式

描述泥土路上垃圾的掩埋情况和清理方式,分析不同清理方式的效果和适用场景。

地表特征改善建议

1)分析地表特征对垃圾清理效率的影响因素。考虑地表的材质、平整度、坡度等因素,评估其对垃圾清扫、收集和运输的影响,找出影响清理效率的关键因素。

泥土路垃圾

2)提出改善地表特征以提高垃圾清理效果的建议。根据分析结果,提出针对性的改善措施,如修复水泥地裂缝、铺设防滑地砖、改善泥土路路况等,提高垃圾清理的效率和质量。

3)记录实施地表特征改善措施的可行性和成本。评估改善措施的技术可行性和经济成本,分析实施过程中可能遇到的问题和挑战,为决策提供参考。

周边环境标注

建筑物影响标注

1)明确周边建筑物的类型和用途。详细记录周边建筑物的具体类型,如住宅、商业、工厂等,了解其用途和功能,分析建筑物对垃圾堆放和清理的影响。

2)记录建筑物与垃圾堆放点的距离和遮挡情况。使用测量工具准确测量建筑物与垃圾堆放点的距离,观察建筑物对垃圾堆放点的遮挡程度,分析遮挡对垃圾清理作业的影响。

3)描述建筑物对垃圾清理作业的空间限制和安全隐患。考虑建筑物的结构、布局和周边环境,评估建筑物对垃圾清理设备操作和人员安全的影响,记录可能存在的安全隐患和相应的防范措施。

道路情况标注

1)标注周边道路的类型和通行状况。详细记录周边道路的具体类型,如公路、街道、小巷等,了解道路的通行能力和交通流量,分析道路对垃圾运输和清理车辆的通行影响。

2)记录道路与垃圾堆放点的连接情况。观察道路与垃圾堆放点的连接方式和距离,分析连接情况对垃圾运输效率的影响,记录是否存在道路狭窄、拥堵等问题。

3)描述道路对垃圾运输和清理车辆的通行影响。考虑道路的坡度、平整度、交通标志等因素,评估道路对垃圾运输和清理车辆的行驶安全和操作难度的影响,提出相应的改进建议。

周边卫生状况标注

1)分析周边环境的卫生状况和污染来源。观察周边环境的卫生情况,分析垃圾堆积、污水排放、异味等问题的来源,找出主要的污染因素和污染源。

2)提出改善周边环境卫生状况的措施和建议。根据分析结果,提出针对性的改善措施,如增加垃圾收集点、加强环卫保洁、治理污水排放等,提高周边环境的卫生质量。

3)记录加强周边环境监管的重要性和方法。强调加强周边环境监管的重要性,提出加强监管的具体方法,如增加巡查频率、建立举报机制、加强执法力度等,确保周边环境的整洁和卫生。

与当地村委居民沟通

了解长期卫生问题

明确垃圾堆积问题

生活垃圾堆积

确认生活垃圾在各区域的长期堆积点位,了解堆积的频率和数量变化情况。对这些点位进行持续监测,建立详细的数据库,记录每个点位的位置、堆积量、堆积时间等信息。通过分析这些数据,掌握生活垃圾堆积的规律和趋势。同时,分析生活垃圾堆积对周边环境和居民生活造成的长期影响,如产生异味、滋生蚊虫、传播疾病等。评估这些影响的程度和范围,为制定针对性的解决方案提供依据。

生活垃圾堆积

区域

堆积点位

堆积频率

数量变化情况

对周边环境影响

对居民生活影响

村庄主干道

路口、公交站旁

每周2-3次

逐渐增多

产生异味,影响空气质量

出行不便,影响生活舒适度

次干道

商铺门口、拐角处

每周1-2次

相对稳定

滋生蚊虫,传播疾病

影响周边居民健康

巷道

尽头、狭窄处

每月1-2次

偶尔增多

阻碍排水,导致积水

影响居民正常通行

广场

角落、休息区

每天都有

波动较大

破坏景观,影响美观

降低居民休闲体验

建筑垃圾堆积

掌握建筑垃圾的长期堆积地点,通过实地勘察和与当地居民交流,明确其来源和形成原因。例如,是由于附近的建筑施工、房屋装修还是其他原因导致的。对这些来源进行分类统计,分析各类来源所占的比例。同时,评估建筑垃圾堆积对土地资源和景观的长期破坏程度,如占用土地面积、破坏土壤结构、影响周边植被生长等。根据评估结果,制定相应的清理和修复计划。对于长期堆积的建筑垃圾,及时进行清理和转运;对于受到破坏的土地和景观,采取相应的恢复措施,如植树种草、平整土地等。

建筑垃圾堆积

排查污水排放问题

生活污水排放

确定生活污水长期排放的区域,通过对鳌江镇全镇范围的排查,结合居民的反馈和相关资料,了解污水排放的具体路径和排放口位置。对这些区域进行重点监测,定期采集水样,分析污水中的污染物成分和含量。了解污水排放对周边水体和土壤的长期污染状况,如导致水体富营养化、土壤酸化等。同时,分析生活污水排放对居民健康的潜在长期危害,如传播肠道疾病、影响饮用水安全等。根据监测和分析结果,制定针对性的治理措施,如建设污水处理设施、加强污水管网建设等。

生活污水排放

加强污水管网建设

工业污水排放

了解工业污水的长期排放路径和排放规律,通过与当地的工业企业沟通,查阅相关的环保资料,掌握工业污水的排放时间、排放量、排放浓度等信息。对工业污水排放口进行实时监测,确保其达标排放。评估其对生态环境的长期影响,如对水生生物的生存造成威胁、破坏生态平衡等。明确工业污水排放可能涉及的企业和行业情况,对这些企业进行重点监管,要求其采取有效的污水处理措施,减少污水排放。同时,加强对工业企业的环保宣传和教育,提高其环保意识。

工业污水排放

关注卫生死角情况

隐蔽区域卫生

明确如小巷深处、建筑物背后等隐蔽区域的长期卫生情况,组织专门的人员对这些区域进行全面排查,记录垃圾堆积、杂物堆放、卫生设施损坏等情况。了解隐蔽区域卫生死角对周边环境和居民心理的长期影响,如影响周边环境的整洁美观、给居民带来心理压力等。根据排查结果,制定相应的清理和整治计划,定期对这些隐蔽区域进行清理和维护。同时,加强对居民的宣传和教育,引导居民共同维护周边环境的卫生。

隐蔽区域卫生

闲置场地卫生

掌握闲置场地的长期垃圾堆积和卫生状况,对鳌江镇全镇范围内的闲置场地进行逐一排查,了解场地的用途、现状、周边环境等情况。分析其对周边环境的潜在风险,如垃圾堆积可能引发火灾、滋生蚊虫等。探讨闲置场地卫生死角的长期管理和改善措施,如合理规划闲置场地的用途、加强日常巡查和监管等。对于一些有条件的闲置场地,可以进行绿化改造,提高场地的生态环境质量。

闲置场地卫生

掌握治理难点情况

分析垃圾处理难题

垃圾分类困难

明确在垃圾分类工作中存在的难点,如居民分类意识不足、分类设施不完善等问题。通过问卷调查、实地访谈等方式,了解居民对垃圾分类的认知程度和参与意愿。分析居民分类意识不足的原因,如缺乏宣传教育、分类标准不明确等。同时,检查分类设施的配置情况,如垃圾桶的数量、标识是否清晰等。分析垃圾分类困难对后续垃圾处理和资源回收利用的影响,如增加垃圾处理成本、降低资源回收利用率等。根据分析结果,制定针对性的解决方案,如加强宣传教育、完善分类设施等。

垃圾分类困难

垃圾运输难题

了解垃圾运输过程中遇到的困难,如运输路线不畅、运输车辆不足等情况。对鳌江镇的垃圾运输路线进行实地勘察,分析路线的拥堵情况、道路状况等。同时,统计运输车辆的数量、类型、车况等信息,评估运输车辆的承载能力和运输效率。评估垃圾运输难题对垃圾处理效率和环境的影响,如导致垃圾积压、增加环境污染等。根据了解的情况,制定相应的解决方案,如优化运输路线、增加运输车辆等。

了解资金投入困境

设施建设资金不足

明确在环境卫生设施建设方面,如垃圾处理厂、污水处理设施等资金投入不足的情况。对鳌江镇现有的环境卫生设施进行评估,了解其建设规模、运行状况、处理能力等。分析设施建设资金不足的原因,如财政预算有限、社会资本参与度不高等。评估设施建设资金不足对环境卫生整治效果的长期制约,如导致设施老化、处理能力不足等。根据评估结果,制定合理的资金筹集方案,如争取政府财政支持、吸引社会资本投入等。

建设污水处理厂

设施类型

现有规模

运行状况

处理能力

资金缺口

对整治效果的影响

垃圾处理厂

日处理量50吨

部分设备老化

无法满足需求

500万元

垃圾积压,影响环境

污水处理设施

日处理量30吨

处理效率低

水质不达标

300万元

污水排放,污染环境

日常维护资金缺乏

了解日常环境卫生维护工作中资金缺乏的现状,如清洁设备购置、人员工资支付等问题。对日常环境卫生维护工作的各项费用进行统计,分析资金缺乏的原因,如预算安排不合理、费用支出控制不严等。探讨日常维护资金缺乏对环境卫生质量的影响,如清洁设备老化、人员积极性不高导致环境卫生质量下降等。根据分析结果,制定合理的资金使用计划,优化预算安排,提高资金使用效率。

探讨人员管理问题

人员素质参差不齐

明确环境卫生整治工作人员素质参差不齐的情况,如业务能力不足、责任心不强等问题。对工作人员进行全面评估,包括业务知识、操作技能、工作态度等方面。分析人员素质参差不齐的原因,如招聘标准不严格、培训机制不完善等。评估人员素质参差不齐对工作效率和质量的影响,如导致工作失误、延误工期等。根据评估结果,制定相应的改进措施,如加强招聘管理、完善培训体系等。

人员类型

业务能力

责任心

对工作效率影响

对工作质量影响

改进措施

清洁工

部分操作不熟练

部分责任心不强

清洁速度慢

清洁不彻底

加强培训,建立考核机制

管理人员

管理经验不足

部分工作态度不认真

协调能力差

决策失误

参加管理培训,明确职责

人员配置不合理

了解人员配置不合理的现状,如岗位设置不当、人员数量不足等问题。对现有岗位设置进行分析,评估其合理性和科学性。统计各岗位的人员数量,与实际工作需求进行对比,找出人员数量不足的岗位。探讨人员配置不合理对环境卫生整治工作的阻碍,如导致工作任务分配不均、工作效率低下等。根据分析结果,进行岗位调整和人员补充,优化人员配置。

收集居民意见建议

听取垃圾清理建议

增加清理频次

听取居民关于增加垃圾清理频次的建议,通过社区走访、问卷调查等方式,了解哪些区域和时间段需要更频繁的清理。对居民的建议进行分类整理,分析不同区域和时间段的垃圾产生情况和清理需求。评估增加清理频次对改善环境卫生的可行性和效果,考虑人力、物力、财力等方面的因素。根据评估结果,制定合理的清理计划,适当增加清理频次。同时,加强对清理工作的监督和管理,确保清理效果。

优化清理方式

收集居民对优化垃圾清理方式的意见,如采用更环保的清理工具、改进清理流程等。对居民的意见进行汇总和分析,筛选出具有可行性和实用性的建议。分析优化清理方式对提高清理效率和质量的作用,如使用环保清理工具可以减少环境污染、改进清理流程可以提高工作效率。根据分析结果,逐步推广优化后的清理方式,提高垃圾清理工作的水平。

征求设施建设意见

建设垃圾收集点

听取居民关于建设垃圾收集点的意见,通过召开社区座谈会、设置意见箱等方式,广泛收集居民的建议。根据居民的意见,确定合适的建设位置和规模,考虑周边居民的生活需求、交通便利性、环境卫生等因素。评估建设垃圾收集点对方便居民投放垃圾和改善环境的影响,如减少垃圾随意堆放、提高垃圾收集效率等。根据评估结果,制定建设方案,确保垃圾收集点的建设符合居民的需求和环保要求。

完善污水处理设施

收集居民对完善污水处理设施的建议,了解居民对污水处理效果和处理能力的期望。对居民的建议进行整理和分析,结合当地的实际情况,制定完善污水处理设施的方案。分析完善污水处理设施对改善水质和生态环境的重要性,如减少污水排放对水体的污染、保护生态平衡等。根据分析结果,积极推进污水处理设施的完善工作,提高污水处理水平。

获取宣传教育想法

开展环保活动

听取居民关于开展环保活动的建议,如环保讲座、志愿者活动等。对居民的建议进行分类统计,了解不同类型环保活动的受欢迎程度和参与意愿。评估开展环保活动对提高居民环保意识的作用,通过活动可以传播环保知识、培养居民的环保习惯。根据评估结果,制定详细的环保活动计划,定期组织开展各类环保活动。同时,建立活动反馈机制,不断改进活动内容和形式。

活动类型

受欢迎程度

参与意愿

对提高环保意识作用

活动计划

环保讲座

较高

较强

传播环保知识

每月举办一次

志愿者活动

中等

一般

培养环保习惯

每季度组织一次

加强媒体宣传

收集居民对加强媒体宣传的意见,如利用社区公告、网络平台等进行宣传。对居民的意见进行分析,确定适合的宣传渠道和宣传内容。分析加强媒体宣传对扩大环保影响力的效果,如提高居民的环保关注度、促进环保行动的开展等。根据分析结果,制定媒体宣传方案,定期发布环保信息,加强与居民的互动和沟通。同时,评估宣传效果,及时调整宣传策略。

宣传渠道

宣传内容

对扩大环保影响力效果

宣传方案

社区公告

环保知识、活动通知

提高关注度

每周更新一次

网络平台

环保动态、案例分享

促进行动开展

每天发布一条

探讨环境改善方向

讨论垃圾处理方向

推广垃圾分类

探讨推广垃圾分类的具体措施和方法,如加强宣传教育、完善分类设施等。制定详细的宣传教育计划,通过社区宣传、学校教育、媒体传播等多种途径,提高居民的垃圾分类意识和能力。同时,加大分类设施的投入和建设,确保分类设施的合理布局和完善配置。分析推广垃圾分类对减少垃圾总量和提高资源回收利用率的意义,如减少垃圾填埋和焚烧的压力、节约资源等。根据分析结果,积极推进垃圾分类工作的开展。

推进垃圾资源化利用

讨论推进垃圾资源化利用的途径和可行性,如将农业生产废弃物转化为有机肥料等。对当地的垃圾资源进行调查和分析,了解不同类型垃圾的成分和特性。研究适合当地的垃圾资源化利用技术和方法,建立相应的示范项目。评估垃圾资源化利用对环境保护和经济发展的双重效益,如减少环境污染、创造经济效益等。根据评估结果,加大对垃圾资源化利用的支持和推广力度。

研究污水治理方案

建设污水处理厂

探讨建设污水处理厂的必要性和可行性,根据鳌江镇的污水排放情况和环境要求,分析建设污水处理厂的需求和效益。确定合适的规模和选址,考虑周边环境、交通条件、土地资源等因素。分析建设污水处理厂对改善水质和生态环境的长期影响,如减少污水对水体的污染、保护水生生物的生存环境等。根据分析结果,制定建设方案,积极推进污水处理厂的建设。

规模

选址

对改善水质影响

对生态环境影响

建设方案

日处理量100吨

镇郊

显著提高水质

保护水生生物

分阶段建设

加强污水管网建设

讨论加强污水管网建设的计划和措施,对鳌江镇现有的污水管网进行全面评估,了解其布局、管径、运行状况等。根据评估结果,制定污水管网建设和改造计划,提高污水收集和处理能力。评估加强污水管网建设对减少污水排放和改善环境的作用,如减少污水外溢、防止污水污染土壤等。根据评估结果,加大对污水管网建设的投入和支持,确保污水管网的正常运行。

探索绿化美化路径

增加公共绿地

探讨增加公共绿地的规划和方案,根据鳌江镇的城市规划和居民需求,制定公共绿地建设计划。如建设公园、绿地广场等,选择合适的位置和规模。分析增加公共绿地对改善空气质量和居民生活环境的好处,如吸收有害气体、调节气候、提供休闲娱乐场所等。根据分析结果,积极推进公共绿地的建设,提高城市的绿化水平。

开展庭院绿化

讨论开展庭院绿化的方式和方法,通过社区宣传、技术指导等方式,鼓励居民参与庭院绿化建设。提供适合庭院种植的植物品种和种植技术,帮助居民打造美丽的庭院。评估开展庭院绿化对提升社区整体形象和居民幸福感的作用,如美化社区环境、增强居民的归属感等。根据评估结果,持续推进庭院绿化工作,营造良好的社区氛围。

垃圾类型统计

各类垃圾分类统计

生活垃圾分布统计

主干道分布情况

商业路段情况

统计商业路段产生的食品包装、废弃商品等生活垃圾的频率和数量,精确掌握该路段垃圾产生的规律。同时,评估商业活动高峰时段对垃圾分布的影响,比如工作日的中午与晚上、周末等时间段,商业活动活跃,人流密集,垃圾产生量也会相应增加。通过对这些数据的分析,制定更有针对性的清扫和收集计划,提高垃圾清理效率,保持商业路段的整洁。

居住路段情况

记录居住路段的生活垃圾特点,如厨余垃圾、日用品包装等。深入分析居民生活习惯与垃圾分布的关系,例如居民的用餐时间、购物频率等因素都会影响垃圾的产生量和分布。通过了解这些关系,可以合理安排清扫时间和路线,提高垃圾清理的效果,为居民创造一个整洁的居住环境。

次干道分布情况

学校周边情况

统计学校周边的文具包装、食品残渣等生活垃圾,了解学校作息时间对垃圾分布的影响。如上学、放学时间段,学校周边人流量大,垃圾产生量也会明显增加。通过对这些数据的分析,制定合理的清扫计划,确保学校周边环境的整洁。

时间段

垃圾类型

垃圾数量

清扫频率

上学前

文具包装、早餐残渣

较多

每天一次

放学后

零食包装、饮料瓶

多

每天两次

课间

废纸、果皮

较少

按需清扫

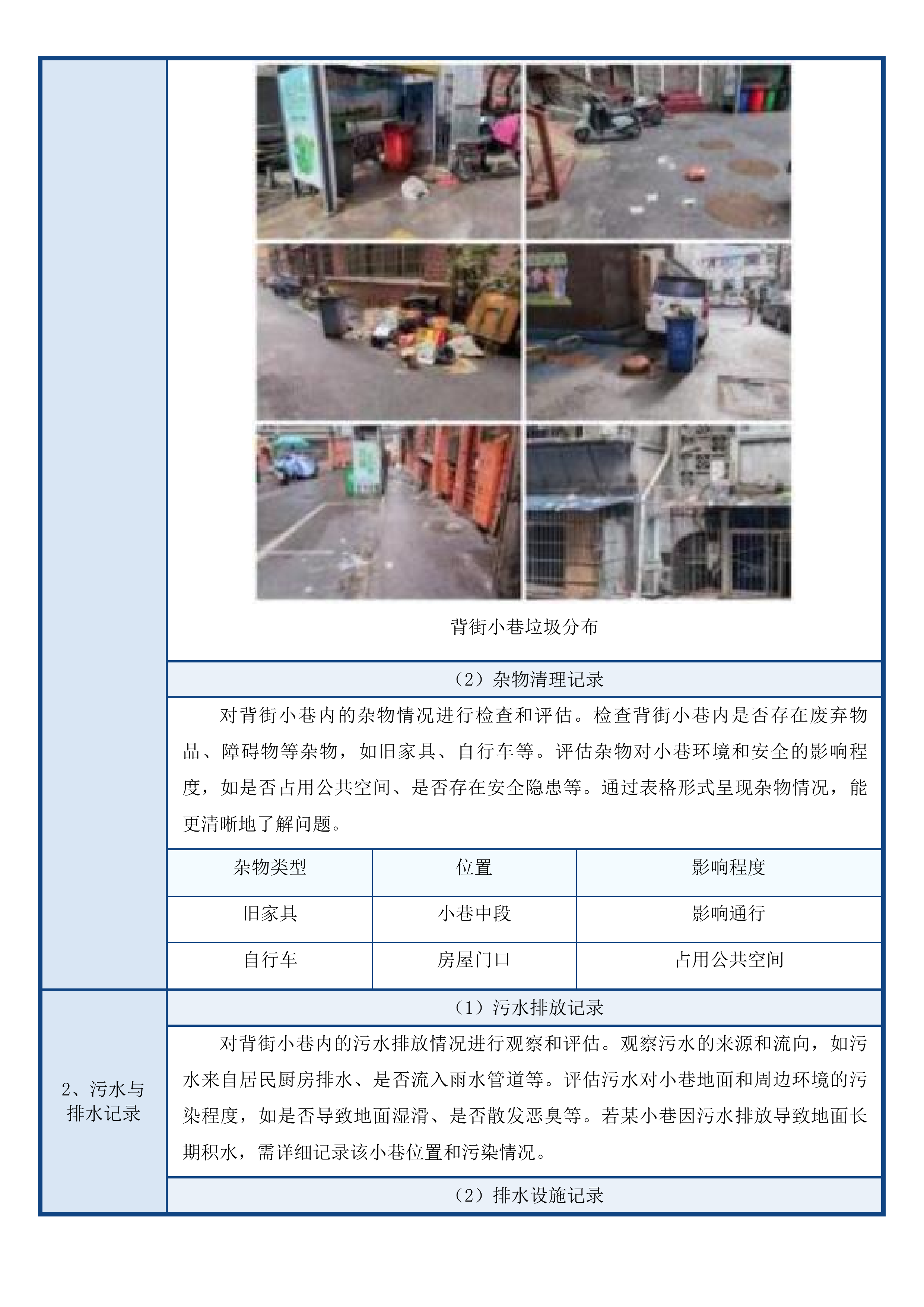

公园周边情况

记录公园周边的饮料瓶、纸巾等生活垃圾类型,评估公园活动对垃圾分布的影响。例如周末和节假日,公园游客增多,垃圾产生量也会相应增加。根据这些情况,合理安排清扫人员和时间,提高清扫效率。

公园周边垃圾分布

时间段

垃圾类型

垃圾数量

清扫频率

工作日白天

饮料瓶、纸巾

较少

每天一次

周末和节假日

食品包装、塑料袋

多

每天两次

晚上

烟头、果皮

较少

按需清扫

巷道分布情况

狭窄巷道情况

统计狭窄巷道的生活垃圾堆积情况,分析垃圾清理难度。由于狭窄巷道空间有限,大型清扫设备难以进入,增加了垃圾清理的难度。探讨狭窄巷道居民行为与垃圾分布的联系,如居民的垃圾投放习惯等因素都会影响垃圾的分布。通过加强宣传教育,引导居民养成良好的垃圾投放习惯,减少垃圾堆积。

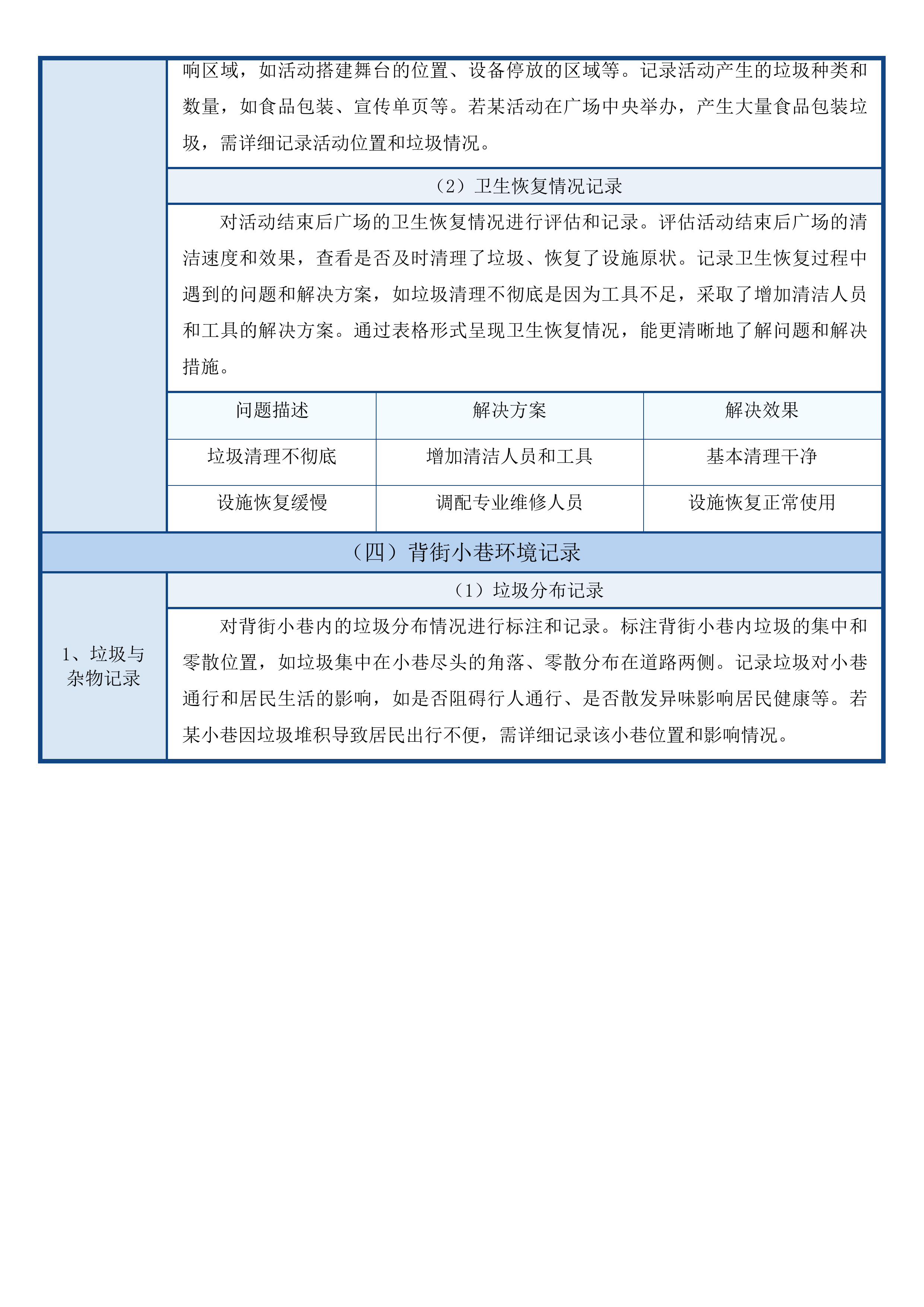

狭窄巷道垃圾堆积

宽敞巷道情况

记录宽敞巷道的生活垃圾分布特点,评估垃圾扩散范围。宽敞巷道通风较好,垃圾容易被风吹散,导致垃圾扩散范围较大。分析宽敞巷道周边环境对垃圾分布的影响,例如周边有无垃圾桶、商业活动等因素都会影响垃圾的分布。根据这些情况,合理设置垃圾桶,加强垃圾清扫和收集。

建筑垃圾数量记录

新建工地数量记录

建筑主体施工阶段

记录建筑主体施工阶段产生的砖块、混凝土块等建筑垃圾数量,分析施工工艺对该阶段建筑垃圾产生量的影响。不同的施工工艺会产生不同数量的建筑垃圾,例如采用预制构件施工可以减少现场建筑垃圾的产生。通过优化施工工艺,降低建筑垃圾的产生量,提高资源利用效率。

建筑主体施工建筑垃圾

装修装饰阶段

统计装修装饰阶段产生的木材、石膏板等建筑垃圾,评估装修风格和材料选择对建筑垃圾数量的影响。不同的装修风格和材料选择会产生不同数量的建筑垃圾,例如简约风格的装修相对产生的建筑垃圾较少。通过合理选择装修风格和材料,减少建筑垃圾的产生。

装修装饰阶段建筑垃圾

装修风格

主要材料

建筑垃圾数量

处理方式

简约风格

石膏板、瓷砖

较少

回收利用

欧式风格

木材、大理石

多

运往指定消纳场所

中式风格

青砖、实木

适中

分类处理

拆除工地数量记录

整体拆除情况

记录整体拆除工地产生的建筑物主体结构废料等建筑垃圾总量,评估整体拆除过程中的垃圾控制措施效果。合理的垃圾控制措施可以减少建筑垃圾的产生和扩散,例如采用喷水降尘等措施可以减少粉尘污染。通过加强垃圾控制措施,降低拆除工地对周边环境的影响。

整体拆除工地建筑垃圾

局部拆除情况

统计局部拆除工地的部分墙体拆除产生的废料等建筑垃圾数量,分析局部拆除施工范围与垃圾产生量的关系。局部拆除施工范围越大,垃圾产生量也会相应增加。通过合理规划局部拆除施工范围,减少建筑垃圾的产生。

局部拆除工地建筑垃圾

拆除范围

建筑垃圾类型

垃圾数量

处理方式

小范围拆除

砖块、混凝土块

较少

现场清理

中等范围拆除

墙体废料、门窗

适中

运往指定消纳场所

大范围拆除

建筑物主体结构废料

多

分类处理

老旧建筑周边数量

未改造建筑周边

统计未改造老旧建筑周边的建筑垃圾数量和类型,分析长期积累的垃圾对周边环境的影响。长期积累的建筑垃圾会影响周边环境的美观和卫生,还可能对居民的生活造成不便。通过及时清理和处理这些垃圾,改善周边环境。

改造中建筑周边

记录改造中老旧建筑周边新增的建筑垃圾数量,评估改造工程进度与垃圾产生量的变化。改造工程进度越快,垃圾产生量可能会相应增加。通过合理安排改造工程进度,控制垃圾产生量。

改造阶段

建筑垃圾类型

新增垃圾数量

处理方式

前期拆除阶段

砖块、混凝土块

较多

运往指定消纳场所

中期施工阶段

木材、石膏板

适中

分类处理

后期装修阶段

装修废料

较少

回收利用

农业废弃物处理方式

秸秆处理方式

直接还田情况

了解秸秆直接还田的面积和操作流程,分析直接还田对土壤肥力和农作物生长的影响。秸秆直接还田可以增加土壤有机质含量,改善土壤结构,但如果操作不当,也可能会影响农作物的生长。通过科学合理的操作流程,充分发挥秸秆直接还田的优势。

秸秆直接还田

堆肥处理情况

统计秸秆堆肥的数量和质量,评估堆肥处理过程中的环保效益和成本。秸秆堆肥可以将秸秆转化为有机肥料,减少化肥的使用,降低环境污染。但堆肥处理过程需要一定的成本和技术支持。通过优化堆肥处理工艺,提高堆肥质量和环保效益。

堆肥规模

秸秆用量

堆肥质量

环保效益

成本

小规模

较少

较好

较高

较低

中等规模

适中

好

高

适中

大规模

多

一般

较高

高

畜禽粪便处理

沼气发酵情况

统计采用沼气发酵处理畜禽粪便的养殖场数量和规模,评估沼气发酵产生的能源效益和环境效益。沼气发酵可以将畜禽粪便转化为沼气,提供清洁能源,同时减少粪便对环境的污染。通过推广沼气发酵技术,提高畜禽粪便的处理效率和能源利用效率。

畜禽粪便沼气发酵

制作有机肥情况

了解畜禽粪便制作有机肥的产量和市场需求,分析制作有机肥过程中的技术要求和成本。畜禽粪便制作有机肥可以将粪便转化为有机肥料,提高土壤肥力,但制作过程需要一定的技术和设备支持。通过优化制作工艺,降低成本,提高有机肥的质量和市场竞争力。

废弃农膜回收

回收渠道情况

统计废弃农膜的集中回收点、企业收购等主要回收渠道,分析不同回收渠道的回收效率和覆盖面。不同的回收渠道具有不同的特点和优势,例如集中回收点方便农民交售,但回收效率可能较低;企业收购可以提高回收效率,但覆盖面可能较窄。通过整合回收渠道,提高废弃农膜的回收效率。

回收渠道

回收效率

覆盖面

优势

不足

集中回收点

较低

广

方便农民交售

回收效率低

企业收购

高

窄

回收效率高

覆盖面窄

处理方法情况

记录废弃农膜的再生利用、填埋等处理方法,评估不同处理方法的环保影响和经济效益。再生利用可以将废弃农膜转化为有用的产品,减少资源浪费,但处理成本较高;填埋虽然简单,但会对土壤和地下水造成污染。通过选择合适的处理方法,实现废弃农膜的有效处理和资源利用。

垃圾分布区域情况

重点垃圾堆积区

垃圾临时堆放点

统计垃圾临时堆放点的数量和规模,评估临时堆放点对周边环境和居民生活的影响。垃圾临时堆放点如果管理不善,会产生异味、滋生蚊虫等问题,影响周边环境和居民生活。通过加强对临时堆放点的管理,减少对周边环境和居民生活的影响。

堆放点规模

垃圾类型

对周边环境影响

对居民生活影响

管理措施

小规模

生活垃圾

较小

较小

定期清理

中等规模

建筑垃圾、生活垃圾

较大

较大

及时转运

大规模

各类垃圾

大

大

专人管理

无人管理角落

记录无人管理角落的垃圾分布和类型,分析无人管理导致垃圾堆积的问题和解决办法。无人管理角落容易成为垃圾堆积的地方,影响环境美观和卫生。通过加强巡查和监管,及时清理这些角落的垃圾,解决垃圾堆积问题。

角落位置

垃圾类型

垃圾数量

解决办法

背街小巷

生活垃圾、杂物

较多

增加清扫频率

建筑工地周边

建筑垃圾、废弃物

多

明确管理责任

公园角落

饮料瓶、纸巾

较少

设置垃圾桶

高发区域特点

人口密集区域

分析人口密集区域的垃圾产生量和分布规律,探讨人口因素对垃圾高发的影响。人口密集区域人员流动大,垃圾产生量也会相应增加。例如商场、学校等场所,在节假日和放学时间段,垃圾产生量会明显增多。通过合理安排清扫时间和增加清扫人员,应对人口密集区域的垃圾高发问题。

区域类型

垃圾产生量

分布规律

影响因素

应对措施

商场

多

节假日和周末增多

人流量大

增加清扫人员

学校

较多

上学和放学时间段增多

学生活动

合理安排清扫时间

商业活跃区域

统计商业活跃区域的垃圾类型和数量,评估商业活动对垃圾高发的作用。商业活动活跃的区域,如商业街、市场等,会产生大量的食品包装、废弃商品等垃圾。通过加强对商业区域的管理,提高垃圾清理效率,减少垃圾堆积。

不同区域对比

农村与城镇对比

对比农村和城镇的垃圾类型、数量和分布特点,探讨城乡差异对垃圾分布的影响。农村垃圾以农业生产废弃物和生活垃圾为主,分布相对分散;城镇垃圾以生活垃圾和建筑垃圾为主,分布相对集中。通过了解城乡差异,制定不同的垃圾处理策略。

工业区与生活区对比

分析工业区和生活区的垃圾分布差异,如工业废料与生活垃圾。工业区主要产生工业废料,对环境的污染较大;生活区主要产生生活垃圾,对居民生活影响较大。通过加强对不同区域的管理,减少垃圾对环境和居民生活的影响。

垃圾处理去向汇总

生活垃圾去向

生活垃圾处理厂

统计送往生活垃圾处理厂的生活垃圾数量和比例,分析生活垃圾处理厂的处理工艺和环保效益。生活垃圾处理厂采用的处理工艺不同,对环境的影响也不同。例如,采用焚烧处理工艺可以减少垃圾体积,但会产生废气污染;采用填埋处理工艺相对简单,但会占用大量土地资源。通过选择合适的处理工艺,提高生活垃圾处理厂的环保效益。

填埋场情况

记录填埋的生活垃圾数量和填埋场的使用情况,评估填埋方式对环境的潜在影响。填埋方式可能会对土壤和地下水造成污染,影响周边生态环境。通过加强对填埋场的管理,减少填埋方式对环境的潜在影响。

建筑垃圾去向

指定消纳场所

统计运往指定消纳场所的建筑垃圾数量和类型,评估消纳场所的容量和管理情况。指定消纳场所的容量有...

鳌江镇环境卫生整治服务项目投标方案.docx