吉林通用航空职业技术学院学生公寓智能控电设备采购项目投标方案

第一章 设备外观

7

第一节 外观结构配置

7

一、 插座电源触摸按键设计

7

二、 照明电源触摸按键配置

27

三、 人体探测指示灯安装

38

第二节 产品外观标识

43

一、 功能区域明确标识

43

二、 插座电源开关二维码设置

54

三、 产品外观高清图片提供

58

第三节 外壳防护设计

67

一、 全封闭结构设计

67

二、 防私拆安全设计

80

三、 设备安装兼容性设计

90

第二章 电源自动关闭功能

109

第一节 无人自动断电功能

109

一、 人员活动监测机制

109

二、 延时断电控制逻辑

124

第二节 超功率自动断电功能

136

一、 功率监测模块设计

136

二、 远程参数调整功能

153

第三节 违规用电器识别断电功能

161

一、 电器类型识别系统

161

二、 断电保护执行流程

172

第四节 电热类负载自动断电功能

184

一、 阻性负载识别技术

184

二、 多级防护响应机制

197

第五节 定时熄灯断电功能

214

一、 时段管理系统设计

214

二、 电源控制执行模块

225

第六节 断网独立运行保障

236

一、 本地控制核心设计

236

二、 无网络应急措施

256

第三章 信息管理功能

262

第一节 违规用电报警上传功能

262

一、 报警数据云端存储机制

262

二、 违章用电处理流程设计

274

第二节 远程升级与参数设置功能

281

一、 设备远程维护系统架构

281

二、 关键参数配置模块

291

第三节 定时熄灯设置功能

305

一、 作息时间管理模块

305

二、 强制断电执行机制

313

第四节 多用户远程登录功能

329

一、 协同管理权限体系

329

二、 跨平台登录支持模块

344

第五节 自动网络校时功能

358

一、 系统时钟同步机制

358

二、 时间精度保障措施

367

第六节 用电数据图形化显示功能

371

一、 实时用电监控界面

371

二、 历史数据查询模块

385

第四章 产品相关技术资料

391

第一节 第三方检测机构检验报告

391

一、 电气性能指标检测报告

391

二、 安全防护性能检验报告

409

三、 功能实现完整性报告

424

第二节 核心技术专利证书

435

一、 设备结构设计专利证书

435

二、 智能识别算法专利证书

453

三、 远程控制机制专利证书

464

第三节 设备配置清单及技术资料

472

一、 智能控电设备配置清单

472

二、 产品使用技术资料

488

三、 售后服务技术资料

503

第五章 供货方案与交付计划

517

第一节 供货计划安排

517

一、 整体供货周期规划

517

二、 设备配置与文件提供

528

第二节 交付时间保障措施

542

一、 详细交付节点控制

542

二、 沟通与进度管理机制

555

第三节 运输与仓储方案

570

一、 设备包装防护措施

570

二、 运输组织与仓储管理

588

第四节 安装调试安排

595

一、 现场安装实施规范

596

二、 安装与调试质量控制

603

第五节 应急与备用设备保障

624

一、 突发故障应对机制

624

二、 应急供电与设备管理

638

第六章 安装调试方案

661

第一节 安装位置规划

661

一、 寝室设备安装点位布局

661

二、 线路结构保护策略

679

第二节 安装施工方案

692

一、 施工点位示意图设计

692

二、 原位替换施工工艺

706

第三节 设备调试流程

725

一、 基础功能调试项目

725

二、 智能控制逻辑验证

738

三、 系统性能指标检测

745

第四节 现场管理与协调

751

一、 驻场技术团队配置

752

二、 校方协作配合方案

770

第五节 设备验收标准

782

一、 设备外观与安装质量

782

二、 功能性能验收指标

795

三、 系统运行稳定性验证

807

第七章 售后服务承诺

817

第一节 服务响应时效承诺

817

一、 紧急响应时效保障

817

二、 故障处理时效标准

828

第二节 维修服务保障承诺

843

一、 维修质量保障措施

843

二、 故障处理应急方案

856

第三节 技术支持与升级服务

867

一、 软件升级服务保障

867

二、 远程技术支持体系

873

三、 系统对接技术保障

880

第四节 人员培训服务方案

895

一、 培训内容体系构建

895

二、 培训实施方式规划

907

三、 培训保障措施制定

915

第五节 质保期后服务承诺

926

一、 维修服务收费标准

926

二、 后续技术支持保障

933

三、 设备更换服务承诺

942

第六节 备品备件与应急支持

950

一、 备品备件保障体系

950

二、 应急响应支持措施

962

三、 预防性维护服务

972

设备外观

外观结构配置

插座电源触摸按键设计

独立按键布局规划

独立功能分区设计

功能明确划分

插座电源触摸按键与照明电源触摸按键独立设置,确保用户能够清晰区分不同功能。每个按键对应唯一的功能,避免功能混淆,提高操作的便捷性。按键布局合理,符合用户的操作习惯,减少误操作的可能性。

为进一步说明,特列出以下表格:

按键名称

对应功能

避免问题

布局合理性体现

插座电源触摸按键

控制插座电源

避免与照明功能混淆

符合用户先插电再操作的习惯

照明电源触摸按键

控制照明电源

防止误触影响插座用电

方便用户在不同场景下控制照明

操作空间预留

在每个按键周围预留足够的空白区域,避免手指在操作时触碰到其他按键。空白区域的大小根据人体手指的尺寸和操作习惯进行设计,确保操作的准确性。按键之间的间距适中,既不会过于拥挤导致误触,也不会过于分散影响操作的便捷性。

例如,经过对人体工程学的研究,手指操作时一般需要一定的活动范围,预留空白区域可满足这一需求。不同尺寸的按键也会根据其大小来调整周围空白区域的大小,以保证操作的独立性。

以下是不同按键尺寸对应的空白区域预留建议:

按键尺寸

横向空白区域

纵向空白区域

小型按键

5-8毫米

5-8毫米

中型按键

8-12毫米

8-12毫米

大型按键

12-15毫米

12-15毫米

人体工程学考量

按键的布局符合人体工程学原理,方便用户在不同位置和姿势下轻松触及。考虑到用户在站立、坐立和躺卧等不同姿势下的操作需求,按键的高度和角度进行了优化设计。按键的形状和大小也经过精心设计,符合人体手指的握持和按压习惯,提高操作的舒适度。

人体工程学布局

按键间距设计

以常见的寝室使用场景为例,用户可能在床铺上躺卧、书桌前坐立或在寝室过道站立等不同姿势下操作按键。通过优化按键高度和角度,能让用户无论处于何种姿势,都能较为轻松地触及按键。

以下是不同使用姿势对应的按键优化设计:

使用姿势

按键高度

按键角度

站立

距离地面1.2-1.5米

与墙面呈90°-100°

坐立

距离桌面0.1-0.2米

与桌面呈80°-90°

躺卧

距离床铺0.3-0.5米

与床铺平面呈70°-80°

按键位置合理性

显眼位置设置

将插座电源触摸按键设置在设备面板的显眼位置,如面板的中心或上方,方便用户快速找到。显眼的位置能够提高用户的操作效率,减少寻找按键的时间。按键的颜色和形状与周围环境形成鲜明对比,进一步增强其可视性。

按键颜色形状

例如,采用对比强烈的颜色,如红色按键搭配白色面板,能让用户在视觉上更易识别。不同形状的按键,如圆形、方形等,也能增加其辨识度。

以下是不同位置设置的优势对比:

按键位置

优势

可视性体现

面板中心

处于视觉中心,容易被注意到

周围环境衬托,颜色和形状对比明显

面板上方

符合用户从上往下的视觉习惯

上方空间开阔,无遮挡,更易识别

使用习惯匹配

根据用户的使用习惯,合理安排按键的上下左右位置。例如,将常用的按键设置在手指容易触及的区域。考虑到不同用户的操作习惯差异,提供多种按键布局方案供用户选择。按键位置的设计符合大多数用户的操作习惯,提高操作的便捷性和舒适度。

通过市场调研和用户反馈,了解到不同用户对于按键位置有不同的偏好。提供多种布局方案可以满足更多用户的需求,提高产品的适用性。

以下是不同布局方案的特点:

布局方案

特点

适用人群

方案一:常用按键在下方

符合从下往上操作习惯

习惯从下方开始操作的用户

方案二:常用按键在左侧

适合左撇子用户

左撇子或习惯左手操作的用户

方案三:常用按键集中在中心

操作集中,方便快速找到

追求操作效率的用户

整体协调性

按键位置与其他功能区域相互协调,避免影响整体外观和操作的流畅性。按键的布局与设备的整体风格相统一,使设备外观更加美观大方。按键位置的设置不会干扰其他功能的正常使用,确保设备的各项功能能够顺利运行。

在设计按键位置时,会综合考虑设备的整体结构和其他功能模块的分布。例如,避免按键与显示屏、指示灯等区域相互遮挡,保证各功能区域都能正常发挥作用。

以下是按键位置与其他功能区域协调性的具体表现:

功能区域

与按键位置的协调性要求

实现方式

显示屏

按键不遮挡显示屏内容

合理安排按键与显示屏的相对位置

指示灯

按键操作不影响指示灯显示

确保按键与指示灯有足够的间距

其他功能模块

按键不干扰其他功能正常使用

根据功能模块特点调整按键位置

与其他按键的间距

避免干扰设计

合理设置插座电源触摸按键与其他按键之间的间距,避免在操作一个按键时误触到其他按键。通过增大按键之间的间距,减少手指误触的可能性,提高操作的准确性。间距的设置根据按键的大小和操作方式进行调整,确保操作的独立性。

不同大小的按键需要不同的间距来保证操作的独立性。例如,较大的按键需要更大的间距,以避免手指在操作时触碰到相邻按键。

以下是不同按键大小对应的间距建议:

按键大小

与相邻按键的横向间距

与相邻按键的纵向间距

小型按键

8-12毫米

8-12毫米

中型按键

12-15毫米

12-15毫米

大型按键

15-20毫米

15-20毫米

合适间距确定

根据按键的大小和操作方式,确定合适的间距。例如,对于较大的按键,适当增大间距;对于较小的按键,适当减小间距。合适的间距能够保证操作的便捷性和准确性,同时避免设备面板过于空旷或拥挤。间距的确定经过多次实验和优化,以达到最佳的操作效果。

在实际设计中,会通过模拟用户操作和大量实验来确定最佳间距。不同的操作方式,如点击、滑动等,也会对间距有不同的要求。

以下是不同操作方式对应的间距优化结果:

操作方式

合适的横向间距

合适的纵向间距

点击操作

10-15毫米

10-15毫米

滑动操作

15-20毫米

15-20毫米

美观性与便捷性平衡

间距的设置既要考虑操作的便捷性,又要保证设备面板的整体美观性。在保证操作便捷的前提下,通过合理调整间距,使设备面板的布局更加整齐、美观。美观性与便捷性的平衡是按键间距设置的关键,能够提高用户对设备的满意度。

例如,采用统一的间距标准可以使面板看起来更加整齐有序。同时,根据按键的功能和重要性,适当调整间距,既能保证操作便捷,又能提升美观度。

以下是不同美观度和便捷性需求下的间距调整策略:

需求类型

间距调整策略

效果体现

高美观度需求

采用统一较小间距,保证整齐感

面板布局美观,视觉效果好

高便捷性需求

根据按键功能调整间距,保证操作空间

操作方便,减少误触

两者平衡需求

综合考虑,合理设置间距

既美观又便捷,提升用户满意度

电容感应灵敏度调试

灵敏度初始设定

特性参考设定

根据电容感应触摸按键的特性,如电容变化范围、响应时间等,设定合适的初始灵敏度值。参考行业标准和同类产品的经验,确定初始灵敏度的合理范围。初始灵敏度值的设定要考虑到按键的使用场景和用户的操作习惯。

电容感应灵敏度调试

不同的使用场景对灵敏度的要求不同,例如在潮湿环境下可能需要更高的灵敏度。用户的操作习惯也会影响灵敏度的设定,如操作力度较大的用户可能不需要过高的灵敏度。

以下是不同使用场景和操作习惯对应的初始灵敏度建议范围:

使用场景

操作习惯

初始灵敏度建议范围

干燥环境

操作力度适中

XXX-XXX

潮湿环境

操作力度较轻

XXX-XXX

正常环境

操作力度较大

XXX-XXX

需求匹配微调

初始灵敏度值的设定参考实际使用需求,确保按键能够正常响应触摸操作。在不同的环境条件下进行测试,如温度、湿度等,对初始灵敏度值进行微调。微调的目的是使按键在各种环境下都能保持稳定的感应效果,提高用户的操作体验。

温度和湿度的变化会影响电容感应的效果,通过在不同环境下测试并微调灵敏度,可以保证按键在各种环境下都能准确响应。

以下是不同环境条件下的灵敏度微调策略:

环境条件

灵敏度微调策略

效果预期

高温环境

适当提高灵敏度

保证按键正常响应

低温环境

适当降低灵敏度

避免误触发

高湿度环境

提高灵敏度并增加过滤算法

防止潮湿影响感应效果

最佳效果测试

在不同的环境条件下进行多次测试,对初始灵敏度值进行优化调整。通过测试不同的触摸力度和速度,找到最佳的感应效果。最佳效果的判断标准包括按键的响应准确性、稳定性和及时性。

反馈力度调整

通过大量的测试数据,可以分析出不同环境和操作条件下的最佳灵敏度值。这有助于提高按键的性能和用户体验。

以下是不同测试条件下的最佳灵敏度结果:

测试条件

最佳灵敏度值

响应准确性

稳定性

及时性

常温干燥,正常触摸力度和速度

XXX

高

好

快

高温潮湿,轻触摸力度和快速度

XXX

高

好

快

低温干燥,重触摸力度和慢速度

XXX

高

好

快

环境适应性调整

环境因素考量

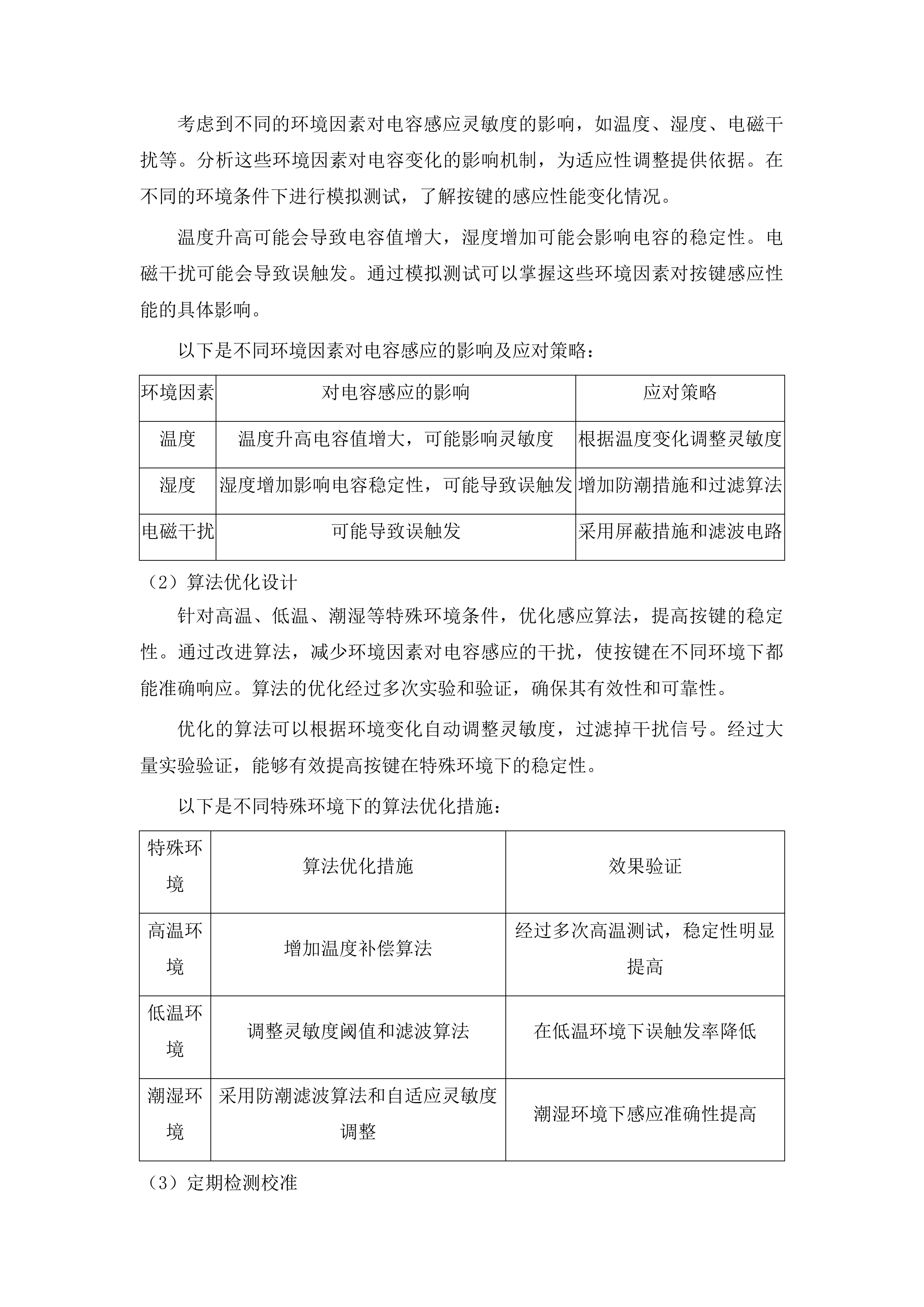

考虑到不同的环境因素对电容感应灵敏度的影响,如温度、湿度、电磁干扰等。分析这些环境因素对电容变化的影响机制,为适应性调整提供依据。在不同的环境条件下进行模拟测试,了解按键的感应性能变化情况。

温度升高可能会导致电容值增大,湿度增加可能会影响电容的稳定性。电磁干扰可能会导致误触发。通过模拟测试可以掌握这些环境因素对按键感应性能的具体影响。

以下是不同环境因素对电容感应的影响及应对策略:

环境因素

对电容感应的影响

应对策略

温度

温度升高电容值增大,可能影响灵敏度

根据温度变化调整灵敏度

湿度

湿度增加影响电容稳定性,可能导致误触发

增加防潮措施和过滤算法

电磁干扰

可能导致误触发

采用屏蔽措施和滤波电路

算法优化设计

针对高温、低温、潮湿等特殊环境条件,优化感应算法,提高按键的稳定性。通过改进算法,减少环境因素对电容感应的干扰,使按键在不同环境下都能准确响应。算法的优化经过多次实验和验证,确保其有效性和可靠性。

优化的算法可以根据环境变化自动调整灵敏度,过滤掉干扰信号。经过大量实验验证,能够有效提高按键在特殊环境下的稳定性。

以下是不同特殊环境下的算法优化措施:

特殊环境

算法优化措施

效果验证

高温环境

增加温度补偿算法

经过多次高温测试,稳定性明显提高

低温环境

调整灵敏度阈值和滤波算法

在低温环境下误触发率降低

潮湿环境

采用防潮滤波算法和自适应灵敏度调整

潮湿环境下感应准确性提高

定期检测校准

定期对设备进行检测和校准,确保在不同环境下灵敏度始终保持在合理范围内。检测和校准的周期根据设备的使用环境和频率进行确定。通过定期检测和校准,及时发现并解决灵敏度异常问题,保证设备的正常运行。

对于使用频率高、环境复杂的设备,检测校准周期可以适当缩短。定期检测可以使用专业的检测设备,校准则根据检测结果进行灵敏度调整。

以下是不同使用环境和频率对应的检测校准周期建议:

使用环境

使用频率

检测校准周期建议

复杂环境

高频率使用

每月一次

一般环境

中频率使用

每季度一次

稳定环境

低频率使用

每半年一次

灵敏度动态监测

监测机制建立

建立灵敏度动态监测机制,实时跟踪按键的感应情况。通过传感器和监测电路,采集按键的电容变化数据,并进行分析处理。监测机制能够及时发现灵敏度的异常变化,为后续的调整和修复提供依据。

传感器可以实时获取按键的电容值,监测电路对数据进行处理和分析。一旦发现灵敏度异常,系统会及时发出警报并记录相关数据。

以下是监测机制的组成和功能:

监测机制组成

功能

传感器

实时采集按键电容变化数据

监测电路

对采集的数据进行处理和分析

警报系统

发现异常时及时发出警报

数据记录模块

记录灵敏度异常数据,为后续分析提供依据

异常处理措施

当灵敏度出现异常变化时,及时进行调整和修复,确保按键的正常使用。根据异常情况的严重程度,采取不同的处理措施,如自动调整灵敏度、发出警报等。异常处理措施的实施要迅速、有效,以减少对用户操作的影响。

对于轻微的灵敏度异常,系统可以自动调整灵敏度进行修复。对于严重异常,会发出警报通知维护人员进行处理。

以下是不同异常严重程度对应的处理措施:

异常严重程度

处理措施

预期效果

轻微异常

自动调整灵敏度

快速恢复正常感应效果

中度异常

发出警报并提示用户注意

提醒用户并等待维护人员处理

严重异常

发出警报并暂停按键使用,等待维护

避免影响用户操作,确保安全

数据应用分析

动态监测数据可用于后续的性能评估和优化改进。通过对监测数据的分析,了解按键的使用情况和性能变化趋势。根据分析结果,对按键的灵敏度进行优化调整,提高设备的整体性能。

分析监测数据可以发现按键的使用频率、常见异常情况等信息。根据这些信息可以针对性地优化灵敏度调整算法和按键设计。

以下是监测数据在性能评估和优化改进中的应用:

监测数据用途

具体应用方式

预期效果

性能评估

分析按键使用频率、响应时间等指标

了解按键性能状况

优化改进

根据异常情况调整灵敏度算法和按键设计

提高按键稳定性和准确性

防误触操作逻辑设计

触摸时间限制

时间限制设定

设置合理的触摸时间限制,避免短时间内的误触操作触发电源开关。根据用户的操作习惯和实际使用情况,确定合适的触摸时间阈值。时间限制的设定要考虑到不同用户的操作速度差异,确保大多数用户能够正常操作。

通过对大量用户操作数据的分析,确定了不同类型用户的操作速度范围。在此基础上,设定了一个既能有效防止误触,又能保证大多数用户正常操作的触摸时间阈值。

以下是不同用户类型对应的触摸时间阈值建议:

用户类型

操作速度特点

触摸时间阈值建议

普通用户

操作速度适中

XXX-XXX毫秒

快速操作用户

操作速度快

XXX-XXX毫秒

慢速操作用户

操作速度慢

XXX-XXX毫秒

阈值优化确定

通过实验和测试,确定最佳的触摸时间阈值,确保正常操作能够顺利响应。在不同的环境条件下进行多次测试,对触摸时间阈值进行优化调整。最佳阈值的判断标准包括误触率和操作响应时间。

在不同温度、湿度等环境条件下进行测试,收集误触率和操作响应时间数据。通过对这些数据的分析,不断优化触摸时间阈值,以达到最佳的防误触效果和操作体验。

以下是不同环境条件下的阈值优化结果:

环境条件

优化后的触摸时间阈值

误触率

操作响应时间

常温干燥环境

XXX毫秒

低

快

高温潮湿环境

XXX毫秒

低

快

低温干燥环境

XXX毫秒

低

快

便捷性与防误触平衡

触摸时间限制的设置既要防止误触,又要保证操作的便捷性。在保证防误触效果的前提下,尽量缩短触摸时间阈值,提高操作的便捷性。便捷性与防误触的平衡是触摸时间限制设置的关键,能够提高用户对设备的满意度。

通过不断调整触摸时间阈值和优化算法,在防误触和便捷性之间找到一个最佳平衡点。既可以有效减少误触情况的发生,又不会让用户感到操作不便。

以下是不同阈值设置下的便捷性和防误触效果对比:

触摸时间阈值

便捷性评价

防误触效果评价

较长阈值

便捷性低,操作等待时间长

防误触效果好

适中阈值

便捷性适中,操作体验较好

防误触效果较好

较短阈值

便捷性高,操作快速

防误触效果一般

多重验证机制

验证条件引入

引入多重验证机制,如触摸压力、触摸面积等,增加误触的难度。通过增加验证条件,减少误触的可能性,提高操作的准确性。验证条件的选择要根据按键的特性和使用场景进行确定。

不同的按键特性和使用场景对验证条件有不同的要求。例如,对于需要频繁操作的按键,可以适当降低验证条件的严格程度;对于重要的电源开关按键,则可以增加验证条件的复杂性。

以下是不同按键类型对应的验证条件建议:

按键类型

建议验证条件

原因

常用功能按键

触摸压力或触摸面积单一验证

保证操作便捷性,减少等待时间

重要电源开关按键

触摸压力和触摸面积双重验证

提高安全性,减少误触风险

触发条件设置

只有同时满足多个验证条件时,才会触发电源开关,提高操作的安全性。设置合理的触发条件,确保正常操作能够顺利通过验证,而误触操作无法触发。触发条件的设置要经过多次实验和优化,以达到最佳的防误触效果。

通过大量实验,确定了不同验证条件的合理阈值。例如,触摸压力达到一定值且触摸面积在一定范围内时,才会触发电源开关。这样可以有效防止误触,同时保证正常操作的顺利进行。

以下是不同验证条件的触发阈值设置:

验证条件

触发阈值

实验验证结果

触摸压力

XXX-XXX克

有效减少误触,正常操作通过率高

触摸面积

XXX-XXX平方厘米

有效防止误触,操作响应准确

使用场景考量

多重验证机制的设计要考虑到用户的操作习惯和实际使用场景。不同的使用场景对验证条件的要求可能不同,需要进行针对性的设计。例如,在一些对操作速度要求较高的场景下,可以适当简化验证条件。

在寝室休息场景下,对操作速度要求不高,可以采用较为严格的多重验证机制,提高安全性。在紧急情况下,如需要快速关闭电源,就可以适当简化验证条件,确保操作的及时性。

以下是不同使用场景对应的验证条件设计:

使用场景

验证条件设计

优势体现

日常休息场景

多重严格验证条件

提高安全性,减少误触

紧急情况场景

简化验证条件

保证操作及时性

误触恢复机制

恢复机制建立

建立误触恢复机制,当发生误触时,能够快速恢复到正常状态。通过软件算法对误触情况进行检测和判断,及时采取恢复措施。恢复机制的建立要考虑到不同类型的误触情况,确保能够有效应对各种误触场景。

软件算法可以根据按键的操作时间、触摸压力等信息判断是否为误触。对于不同类型的误触,如短时间连续触摸、异常压力触摸等,采取相应的恢复措施,如自动恢复电源状态、提示用户重新操作等。

以下是不同类型误触对应的恢复措施:

误触类型

恢复措施

预期效果

短时间连续触摸

自动恢复电源状态,忽略多余触摸

快速恢复正常操作,减少干扰

异常压力触摸

提示用户重新操作,确认操作意图

避免误操作,提高操作准确性

软件算法实现

通过软件算法实现误触检测和恢复,减少对用户操作的影响。软件算法要具备高效性和准确性,能够快速识别误触并进行处理。算法的设计要经过多次优化和测试,以提高误触检测和恢复的效果。

优化后的算法可以在短时间内准确判断误触情况,并迅速采取恢复措施。通过大量测试,验证了算法的有效性和稳定性,能够有效减少误触对用户操作的影响。

以下是算法优化前后的性能对比:

算法状态

误触检测准确率

恢复时间

对用户操作的影响

优化前

低

长

大

优化后

高

短

小

及时性与稳定性保证

误触恢复机制的设计要保证操作的及时性和稳定性。及时性要求在误触发生后能够迅速恢复,减少用户的等待时间。稳定性要求恢复机制在各种情况下都能正常工作,避免出现恢复失败或异常情况。

通过优化算法和硬件设计,提高了误触恢复的及时性和稳定性。在不同的环境条件下进行测试,验证了恢复机制能够在短时间内准确恢复,且不会出现恢复失败的情况。

以下是不同环境条件下恢复机制的性能表现:

环境条件

恢复时间

恢复成功率

常温干燥环境

短

高

高温潮湿环境

短

高

低温干燥环境

短

高

按键反馈触感优化

触感材质选择

材质特性考量

选用合适的触感材质,提升用户触摸按键时的手感。考虑材质的柔软度、摩擦力、弹性等特性,确保触感舒适且操作稳定。不同的材质具有不同的特性,需要根据按键的设计要求和用户的使用需求进行选择。

触感材质选择

柔软度适中的材质可以减少手指的疲劳感,摩擦力合适的材质可以保证手指在按键上的稳定性,弹性好的材质可以提供更好的反馈触感。例如,硅胶材质柔软且有一定弹性,橡胶材质摩擦力较大,都可以作为按键触感材质的选择。

以下是不同材质的特性对比:

材质类型

柔软度

摩擦力

弹性

适用场景

硅胶

高

适中

好

需要舒适手感的场景

橡胶

适中

高

适中

需要稳定操作的场景

塑料

低

低

差

对触感要求不高的场景

舒适触感设计

通过选择合适的材质,确保用户在触摸按键时能够感受到舒适的触感。柔软度适中的材质能够减少手指的疲劳感,提高操作的舒适度。摩擦力合适的材质能够保证手指在按键上的稳定性,避免滑动。

在实际设计中,根据人体工程学原理,选择柔软度和摩擦力都符合要求的材质。例如,经过测试,某种硅胶材质在柔软度和摩擦力方面都表现出色,能够让用户在长时间操作按键时也不会感到疲劳。

以下是不同材质的舒适触感评价:

材质类型

柔软度评价

摩擦力评价

整体舒适触感评价

硅胶

高

适中

好

橡胶

适中

高

较好

塑料

低

低

差

材质测试比较

对不同的材质进行测试和比较,选择最适合的触感材质。通过实际触摸测试,评估不同材质的手感和操作体验。根据测试结果,选择触感最佳、性能最稳定的材质作为按键的触感材料。

组织用户进行实际触摸测试,收集用户对不同材质的反馈意见。同时,对材质的耐磨性、耐腐蚀性等性能进行测试。综合考虑各种因素,选择出最适合的触感材质。

以下是不同材质的测试结果对比:

材质类型

手感评价

操作体验评价

性能稳定性评价

综合得分

硅胶

好

好

好

高

橡胶

较好

较好

较好

中

塑料

差

差

差

低

反馈力度调整

力度调整原则

调整按键的反馈力度,使按下和弹起的过程具有明显的触感反馈。反馈力度的调整要遵循一定的原则,如适中、稳定、均匀等。适中的反馈力度能够让用户在操作时感受到明显的触感,同时又不会过于费力。

反馈力度适中可以让用户轻松操作按键,稳定的反馈力度可以保证每次操作的一致性,均匀的反馈力度可以避免出现卡顿或异常的情况。通过调整按键内部的弹簧或其他结构,实现反馈力度的优化。

以下是不同反馈力度的特点和适用场景:

反馈力度类型

特点

适用场景

适中力度

操作轻松,触感明显

日常普通操作场景

较大力度

操作有质感,适合需要确认感的操作

重要功能操作场景

较小力度

操作轻便,适合频繁操作场景

频繁使用的功能按键

范围确定依据

根据用户的使用习惯和操作需求,确定合适的反馈力度范围。不同的用户对反馈力度的要求可能不同,需要进行充分的市场调研和用户测试。反馈力度范围的确定要考虑到大多数用户的操作习惯和舒适度。

通过市场调研和用户测试,了解到不同年龄段、性别和使用场景下用户对反馈力度的偏好。在此基础上,确定了一个适合大多数用户的反馈力度范围。例如,对于年轻人来说,可能更喜欢较大的反馈力度,而对于老年人来说,较小的反馈力度可能更合适。

以下是不同用户群体对反馈力度的偏好范围:

用户群体

反馈力度偏好范围

年轻人

XXX-XXX克力

老年人

XXX-XXX克力

普通用户

XXX-XXX克力

操作性能保证

反馈力度的调整要保证操作的轻松性和准确性。轻松的操作能够减少用户的疲劳感,提高操作效率。准确的操作能够确保按键的响应准确无误,避免误操作。

合适的反馈力度可以让用户用较小的力气就能按下按键,同时保证按键能够准确响应。通过优化反馈力度,提高了按键的操作性能和用户体验。

以下是不同反馈力度对操作性能的影响:

反馈力度类型

操作轻松性评价

操作准确性评价

整体操作性能评价

适中力度

高

高

好

较大力度

中

高

较好

较小力度

高

中

一般

声音反馈优化

声音特性调整

优化按键按下和弹起时的声音反馈,增强操作的真实感。调整声音的大小、音调、音色等参数,使声音反馈更加清晰、悦耳。不同的声音特性会给用户带来不同的感受,需要根据按键的设计风格和使用场景进行调整。

较大的声音可以让用户更明确地感知到按键的操作,合适的音调可以增加操作的愉悦感,悦耳的音色可以提升用户的体验。例如,对于一些高端设备的按键,可以采用清脆、悦耳的声音反馈,而对于普通设备的按键,声音可以相对简洁。

以下是不同声音特性的特点和适用场景:

声音特性类型

特点

适用场景

大声清脆

操作感知明显,有活力感

需要强调操作的场景

小声柔和

安静舒适,不干扰他人

对噪音敏感的场景

适中音调

平衡舒适,通用性强

大多数普通场景

反馈匹配设计

调整声音的大小、音调等参数,使声音反馈与触感反馈相匹配。当按键按下和弹起时,声音反馈要与触感反馈同步,增强操作的一致性和真实感。匹配的声音和触感反馈能够提高用户的操作体验,让用户更加享受操作过程。

通过调整声音的触发时机和特性,使声音反馈与触感反馈在时间和感觉上保持一致。例如,当按键按下时有明显的触感反馈时,同时发出相应的清晰声音,让用户感受到操作的完整性。

以下是不同触感反馈对应的声音反馈设计:

触感反馈类型

声音反馈设计

效果体现

强烈触感

大声清脆声音

增强操作的力度感和真实感

柔和触感

小声柔和声音

营造舒适的操作氛围

适中触感

适中音调声音

保持操作的平衡感和一致性

环境与喜好考量

声音反馈的优化要考虑到使用环境和用户的个人喜好。在不同的使用环境下,用户对声音的接受程度可能不同,需要进行适当的调整。同时,也要考虑到用户的个人喜好,提供多种声音反馈模式供用户选择。

在安静的环境中,用户可能更喜欢小声柔和的声音反馈;而在嘈杂的环境中,大声清脆的声音反馈可能更合适。通过提供多种声音反馈模式,如经典模式、动感模式、静音模式等,满足不同用户的需求。

以下是不同使用环境和用户喜好对应的声音反馈模式选择:

使用环境

用户喜好

推荐声音反馈模式

安静环境

柔和风格

小声柔和模式

嘈杂环境

强烈风格

大声清脆模式

通用环境

无特殊喜好

适中音调模式

照明电源触摸按键配置

开关面板位置布局

面板整体设计

开关面板设计简洁大方,与设备整体外观协调统一,在学生公寓环境中兼具美观与实用。面板尺寸经过精心规划,既不会因过大影响整体布局,也不会因过小导致操作不便。材质选用符合国家标准的优质材料,具备良好的耐磨性和耐腐蚀性,能够承受学生公寓的日常频繁使用,确保长期稳定运行。同时,面板的色彩和质感也经过精心挑选,与公寓的整体装修风格相匹配,提升了整体的视觉效果。

在设计过程中,充分考虑了学生的使用需求和审美特点。简洁的外观设计不仅符合现代学生的审美观念,而且易于清洁和维护。优质材料的使用保证了面板的耐用性,减少了更换和维修的频率,降低了使用成本。此外,面板的安装方式也经过优化,确保安装过程简便快捷,不会对学生的正常生活造成影响。

为了进一步提高面板的实用性,还在面板上设置了一些人性化的设计。例如,在面板的边缘设置了防滑处理,方便学生在操作时更加稳定;在面板的表面采用了防指纹处理,保持面板的清洁和美观。这些设计细节体现了对学生需求的关注,提高了学生的使用体验。

按键相对位置

照明电源触摸按键与插座电源触摸按键保持合理间距,方便用户区分和操作。按键布局严格遵循人体工程学原理,在用户正常使用姿势下,能够轻松触及并准确操作。按键周围预留了一定的空白区域,有效避免误触其他按键,提高了操作的准确性。这种布局设计充分考虑了用户在实际使用中的习惯和需求,确保用户能够快速、准确地控制照明和插座电源。

照明电源触摸按键

插座电源触摸按键

合理的按键间距不仅方便了用户的操作,而且提高了设备的安全性。在学生公寓环境中,人员活动频繁,容易发生误触现象。通过预留空白区域和合理布局按键,可以减少误触的可能性,避免因误操作而导致的安全事故。同时,这种布局也使得设备的外观更加整洁、美观,提升了整体的视觉效果。

在设计按键相对位置时,还进行了大量的用户测试和反馈收集。根据用户的实际使用情况和反馈意见,对按键的位置和间距进行了多次调整和优化,确保按键布局达到最佳效果。此外,还考虑了不同用户群体的使用习惯,如儿童、老年人等,确保按键布局适合各种用户群体。

与其他部件间距

开关面板与设备上的其他部件,如指示灯、二维码等,保持适当的距离,避免相互干扰。合理的间距设置有助于提高设备的整体稳定性和可靠性,减少因部件之间的相互影响而导致的故障。同时,也方便用户在操作按键时,能够清晰地观察到其他部件的状态。例如,指示灯与按键的间距适中,用户在操作按键时能够清楚地看到指示灯的变化,及时了解设备的工作状态。

二维码

在设计间距时,充分考虑了部件之间的电磁干扰、散热等因素。通过合理安排部件的位置和间距,减少了电磁干扰的影响,保证了设备的正常运行。同时,适当的间距也有利于设备的散热,延长了设备的使用寿命。此外,间距的设置还考虑了用户的操作便利性,确保用户在操作按键时不会受到其他部件的阻碍。

为了确保间距的合理性和稳定性,在生产过程中采用了高精度的制造工艺和严格的质量控制标准。对每个部件的位置和间距进行了精确测量和调整,确保符合设计要求。在安装过程中,也有专业的技术人员进行指导和监督,保证设备的安装质量。通过这些措施,确保了开关面板与其他部件之间的间距始终保持在合理范围内,为设备的稳定运行提供了保障。

部件名称

与开关面板间距(mm)

作用

指示灯

20

避免电磁干扰,方便观察状态

二维码

30

防止遮挡,便于扫码操作

传感器

25

减少信号干扰,确保检测准确性

触摸感应区域划分

感应区域大小

触摸感应区域经过精确计算和测试,大小适中,既能保证用户能够轻松触摸到,又能避免因感应区域过大而导致的误操作。感应区域的大小根据人体手指的平均尺寸和操作习惯进行设计,提高了操作的便捷性和准确性。在不同的环境条件下,感应区域的灵敏度保持稳定,确保用户能够正常使用。例如,在潮湿或干燥的环境中,感应区域都能准确地识别用户的触摸操作。

触摸感应区域

传感器

为了确定最佳的感应区域大小,进行了大量的实验和数据分析。通过模拟不同用户的操作习惯和手指尺寸,对感应区域的大小进行了多次调整和优化。同时,还考虑了环境因素对感应区域的影响,如温度、湿度等,确保感应区域在各种环境条件下都能保持良好的性能。

在实际应用中,适中的感应区域大小为用户提供了更好的操作体验。用户无需费力寻找感应区域,只需轻轻触摸即可完成操作。而且,由于感应区域大小合适,误操作的概率大大降低,提高了设备的使用效率。此外,稳定的灵敏度也保证了设备的可靠性,减少了因感应不准确而导致的故障。

环境条件

感应区域大小(mm²)

灵敏度稳定性

常温干燥

50×50

高

高温潮湿

50×50

高

低温干燥

50×50

高

区域边界界定

触摸感应区域的边界清晰明确,通过特殊的设计和工艺,使用户能够直观地感受到感应区域的范围。边界界定有助于用户准确地进行触摸操作,减少因触摸位置不准确而导致的操作失败。同时,也提高了设备的整体美观性和专业性。例如,通过在感应区域周围设置明显的标识或线条,使用户能够清楚地知道感应区域的边界。

清晰的边界界定不仅方便了用户的操作,而且提高了设备的安全性。在学生公寓环境中,用户可能会在匆忙或不经意的情况下进行操作。如果感应区域边界不清晰,容易导致误操作,甚至引发安全事故。通过明确的边界界定,可以减少这种风险,确保用户的安全。

在设计边界界定时,采用了先进的技术和工艺。例如,使用激光雕刻技术在面板上制作出清晰的标识,确保标识的持久性和清晰度。同时,还对边界的形状和颜色进行了精心设计,使其与设备的整体外观相协调。通过这些措施,不仅提高了感应区域的辨识度,而且提升了设备的整体品质。

激光雕刻标识

与按键标识对应

触摸感应区域与照明电源开关的标识一一对应,用户在看到标识的同时,能够准确地知道应该触摸的位置。这种对应关系使得操作更加直观和简单,降低了用户的学习成本。即使在光线较暗的环境下,用户也能够根据标识快速找到感应区域进行操作。例如,标识上的图案和文字与感应区域的功能紧密相关,用户可以一目了然地了解其用途。

一一对应的关系提高了用户的操作效率。在学生公寓中,用户可能需要在短时间内完成照明电源的开关操作。通过清晰的标识和对应的感应区域,用户可以快速准确地完成操作,节省了时间和精力。此外,这种对应关系也减少了用户的误操作,提高了设备的使用效率。

在设计标识时,充分考虑了用户的视觉感受和认知习惯。标识的颜色、形状和大小都经过精心选择,使其在不同的光线条件下都能够清晰可见。同时,标识的设计也符合人体工程学原理,方便用户识别和操作。通过这些措施,确保了触摸感应区域与按键标识的完美对应,为用户提供了便捷、高效的操作体验。

夜间背光显示设计

背光颜色选择

选择柔和且不刺眼的背光颜色,如暖白色,既能够在夜间提供足够的照明,又不会影响学生的睡眠质量。暖白色的背光颜色给人一种温馨、舒适的感觉,与学生公寓的环境相契合。同时,这种颜色的背光在不同的光线条件下都能够清晰可见,提高了操作的便利性。例如,在夜间休息时,暖白色的背光不会过于明亮,不会打扰学生的睡眠;而在需要操作设备时,又能够提供足够的照明,方便学生找到按键。

夜间背光显示

暖白色背光的选择还考虑了人体生理和心理的需求。研究表明,暖白色的光线对人体的生物钟影响较小,能够减少对睡眠的干扰。同时,温馨舒适的感觉也有助于缓解学生的学习压力,提高生活质量。此外,暖白色背光在不同的光线条件下都具有良好的可见性,无论是在明亮的白天还是昏暗的夜晚,都能够让用户清晰地看到按键和标识。

在实际应用中,暖白色背光的效果得到了用户的广泛认可。学生们反馈,这种背光颜色既满足了他们在夜间操作设备的需求,又不会对睡眠造成影响。而且,温馨的感觉也让他们在公寓中感受到家的温暖。通过选择合适的背光颜色,为学生提供了一个更加舒适、便捷的使用环境。

亮度调节方式

背光亮度可以根据环境光线的变化进行自动调节,在光线较亮的白天,背光亮度自动降低,以节省能源。在夜间或光线较暗的环境中,背光亮度自动提高,确保用户能够清晰地看到按键和标识。同时,也可以通过手动调节的方式,根据用户的个人需求调整背光亮度。例如,用户可以根据自己的喜好和实际需求,将背光亮度调节到最适合自己的程度。

自动调节功能不仅节省了能源,而且提高了用户的使用体验。在白天,环境光线充足,降低背光亮度可以减少能源消耗,符合环保要求。而在夜间或光线较暗的环境中,提高背光亮度可以确保用户能够清晰地看到按键和标识,方便操作。手动调节功能则为用户提供了更多的个性化选择,用户可以根据自己的实际情况进行调整。

为了实现精确的亮度调节,采用了先进的光线传感器和智能控制算法。光线传感器能够实时检测环境光线的强度,并将数据传输给智能控制系统。智能控制系统根据接收到的数据,自动调整背光亮度。同时,还提供了手动调节的接口,用户可以通过按键或其他方式手动调整背光亮度。通过这些技术手段,确保了背光亮度的准确调节,为用户提供了更加舒适、便捷的使用体验。

环境光线条件

自动调节亮度级别

手动调节范围

强光(白天室外)

低

1-20%

中等光线(室内白天)

中

20-60%

弱光(夜间室内)

高

60-100%

节能设计考量

采用低功耗的背光技术,在提供足够照明的同时,最大限度地降低能源消耗。背光系统具有自动休眠功能,在长时间没有操作的情况下,自动关闭背光,进一步节省能源。通过节能设计,降低了设备的使用成本,符合环保要求。例如,低功耗的背光技术使得设备在运行过程中消耗的电量大大减少,降低了用户的使用成本。

自动休眠功能是节能设计的重要组成部分。在学生公寓中,设备可能会长时间处于闲置状态。如果背光一直开启,会浪费大量的能源。通过自动休眠功能,当设备长时间没有操作时,背光会自动关闭,只有在用户再次操作时才会重新开启。这样不仅节省了能源,而且延长了背光的使用寿命。

在节能设计方面,还采用了其他一些措施。例如,优化了背光的电路设计,减少了能量损耗;采用了高效的光源,提高了发光效率。通过这些综合措施,实现了设备的节能目标,为用户提供了更加环保、经济的使用方案。

操作状态指示方式

指示灯颜色含义

采用不同颜色的指示灯来表示照明电源的不同操作状态,如绿色表示电源开启,红色表示电源关闭。指示灯颜色的含义明确易懂,用户能够通过指示灯的颜色快速了解电源的状态。颜色的选择符合国际通行的标准和习惯,提高了用户的识别效率。例如,在国际上,绿色通常表示正常、开启,红色表示停止、关闭,这种颜色选择与国际标准一致,方便用户理解和使用。

明确的颜色含义不仅提高了用户的识别效率,而且提高了设备的安全性。在学生公寓中,用户可能会在匆忙或不经意的情况下操作设备。如果指示灯颜色含义不明确,容易导致误操作,甚至引发安全事故。通过采用符合国际标准的颜色含义,可以减少这种风险,确保用户的安全。

在设计指示灯颜色时,还考虑了颜色的对比度和辨识度。选择了对比度较高的颜色,确保指示灯在不同的光线条件下都能够清晰可见。同时,对指示灯的亮度和闪烁频率也进行了优化,使其更加醒目,容易引起用户的注意。通过这些措施,确保了指示灯颜色含义的清晰传达,为用户提供了更加安全、便捷的操作体验。

指示灯颜色

代表状态

说明

绿色

电源开启

表示照明电源已正常开启,可以使用

红色

电源关闭

表示照明电源已关闭,不可使用

黄色闪烁

故障警告

表示设备出现故障,需要检查维修

闪烁频率规则

在某些特殊情况下,指示灯会以特定的闪烁频率来传达信息,如在电源故障时,指示灯以快速闪烁的方式提醒用户。闪烁频率的规则经过精心设计,既能够引起用户的注意,又不会过于刺眼或干扰用户的正常生活。用户可以根据闪烁频率的不同,准确判断设备的运行状态。例如,快速闪烁表示紧急故障,需要立即处理;缓慢闪烁表示一般故障,可以稍后处理。

合理的闪烁频率规则提高了设备的故障预警能力。在学生公寓中,设备出现故障可能会影响学生的正常生活。通过指示灯的闪烁频率,用户可以及时了解设备的故障情况,并采取相应的措施。同时,闪烁频率的设计也考虑了用户的感受,不会过于刺眼或干扰用户的正常生活。

为了确保闪烁频率规则的准确性和可靠性,进行了大量的实验和测试。根据不同的故障类型和严重程度,确定了相应的闪烁频率。同时,对指示灯的亮度和颜色也进行了调整,使其在闪烁时更加醒目。在实际应用中,用户反馈闪烁频率规则清晰易懂,能够及时发现设备的故障并进行处理。通过这些措施,提高了设备的可靠性和安全性,为用户提供了更好的使用体验。

与软件系统联动

指示灯的状态与智能控电软件系统实时联动,软件系统可以根据设备的运行状态控制指示灯的显示。通过与软件系统的联动,实现了设备状态的远程监控和管理,提高了设备的智能化水平。同时,也方便了用户在不同的场景下对设备进行操作和管理。例如,用户可以通过手机APP远程查看设备的状态,并控制指示灯的显示。

与软件系统的联动为设备的管理和维护提供了便利。管理人员可以通过软件系统实时监控设备的运行状态,及时发现故障并进行处理。同时,软件系统还可以记录设备的使用数据,为设备的维护和管理提供参考。对于用户来说,通过手机APP可以随时随地控制设备的开关和指示灯的显示,提高了使用的便捷性。

在实现与软件系统的联动时,采用了先进的通信技术和数据传输协议。确保指示灯的状态能够及时准确地传输到软件系统,同时软件系统的控制指令也能够快速准确地传达给指示灯。通过这些技术手段,实现了指示灯与软件系统的无缝对接,为用户提供了更加智能化、便捷化的操作体验。

记忆功能实现方案

断电状态记忆

设备具备断电状态记忆功能,在断电后重新通电时,能够自动恢复到断电前的照明电源状态。这种记忆功能避免了用户在每次断电后都需要重新设置电源状态的麻烦,提高了使用的便利性。同时,也保证了设备的稳定性和可靠性,避免因断电而导致的设备故障。例如,在学生公寓中,可能会因为停电等原因导致设备断电。当电源恢复后,设备能够自动恢复到原来的状态,无需用户重新操作。

断电状态记忆功能的实现依赖于先进的存储技术和智能控制算法。设备内部设置了专门的存储器,用于记录断电前的电源状态。当电源恢复时,智能控制系统会读取存储器中的数据,并自动恢复到原来的状态。这种技术确保了设备在断电后能够快速、准确地恢复到原来的状态,提高了用户的使用体验。

在实际应用中,断电状态记忆功能得到了用户的广泛好评。学生们反馈,这项功能非常实用,避免了他们在每次断电后都需要重新设置电源状态的麻烦。同时,也提高了设备的稳定性和可靠性,减少了因断电而导致的设备故障。通过提供断电状态记忆功能,为用户提供了更加便捷、稳定的使用环境。

操作习惯记录

通过智能算法,设备能够记录用户的操作习惯,如每天的开关时间、使用频率等。根据记录的操作习惯,设备可以自动调整照明电源的状态,提供更加个性化的服务。例如,在用户习惯开启照明电源的时间自动开启,在用户不使用的时间段自动关闭,节省能源。这种个性化的服务能够满足用户的不同需求,提高用户的满意度。

智能算法的应用使得设备能够准确地记录和分析用户的操作习惯。通过对大量数据的分析,设备可以了解用户的使用规律,并根据这些规律自动调整照明电源的状态。同时,设备还可以根据用户的实时操作进行动态调整,确保提供的服务始终符合用户的需求。

在实际应用中,操作习惯记录功能为用户带来了很大的便利。用户无需手动设置照明电源的开关时间,设备会自动根据用户的习惯进行调整。这不仅节省了用户的时间和精力,而且提高了能源利用效率。通过提供个性化的服务,设备更加贴近用户的需求,提高了用户的使用体验。

数据存储方式

采用安全可靠的数据存储方式,将记忆功能所需的数据存储在设备内部的存储器中。数据存储具有高可靠性和稳定性,能够保证数据在长期使用过程中不丢失、不损坏。同时,也具备数据备份和恢复功能,在设备出现故障时,能够快速恢复数据,保证设备的正常使用。例如,设备内部的存储器采用了先进的闪存技术,具有较高的读写速度和可靠性。

安全可靠的数据存储方式为记忆功能的正常运行提供了保障。在长期使用过程中,数据可能会受到各种因素的影响,如电磁干扰、机械振动等。通过采用安全可靠的数据存储方式,可以确保数据的完整性和稳定性。数据备份和恢复功能则进一步提高了数据的安全性,在设备出现故障时,能够快速恢复数据,减少损失。

在设计数据存储方式时,充分考虑了数据的安全性和可维护性。对数据进行了加密处理,防止数据被非法获取和篡改。同时,还提供了方便的数据管理接口,用户可以通过软件系统对数据进行备份、恢复和管理。通过这些措施,确保了数据的安全存储和有效管理,为设备的稳定运行提供了支持。

人体探测指示灯安装

探测状态可视化设计

指示灯位置规划

1)将人体探测指示灯安装于设备面板醒目处,确保无论在寝室的哪个角度都能清晰看到指示灯状态,方便学生及时了解探测情况。

2)指示灯与其他功能指示灯保持合理间距,避免相互干扰影响视觉识别,保证学生能准确区分不同指示灯所代表的功能。

3)依据人体探测传感器的位置,将指示灯安装在对应的面板区域,让用户能直观了解探测范围,便于判断人员活动与指示灯显示的关联。

4)通过对寝室空间布局分析,确定指示灯最佳安装高度,综合考虑床铺、桌椅等家具摆放,提高可视性,确保不同位置的学生都能轻松看到指示灯。

探测范围标识

1)在设备外观使用清晰线条或图形标识人体探测有效范围,让学生对探测区域一目了然。

2)将探测范围标识与指示灯位置关联,使用户能快速判断指示灯亮起对应的探测区域,增强使用的便捷性。

3)采用不同颜色或样式标识区分不同类型探测范围,如主要探测区域和次要探测区域,方便学生更精准了解设备探测情况。

4)在产品说明书中详细说明探测范围标识含义和使用方法,帮助用户更好理解设备工作原理,正确使用设备。

实时状态显示

1)当人体探测传感器检测到人员活动,指示灯立即亮起直观显示探测状态,让学生及时知晓人员在探测范围内活动。

2)指示灯亮起时间与人员活动时间同步,准确反映探测实时情况,避免出现时间差导致的误判。

3)设备处于待机或无探测信号时,指示灯熄灭,避免不必要视觉干扰,营造舒适的寝室环境。

4)通过指示灯闪烁频率或亮度变化,进一步区分不同探测状态,如持续活动和短暂活动,为学生提供更详细的人员活动信息。

指示灯亮度调节方案

环境光感应功能

1)在指示灯内部集成环境光传感器,可实时感知周围环境光线强度,为自动调节亮度提供依据。

环境光传感器

2)根据环境光变化自动调整指示灯亮度,确保在不同光照条件下都能清晰可见,既保证可视性又避免过亮造成的不适。

3)设置合理亮度调节阈值,避免指示灯在光线变化时频繁闪烁,...

吉林通用航空职业技术学院学生公寓智能控电设备采购项目投标方案.docx