黔东南州人民医院区域医疗中心设备采购投标方案

第一章 培训方案

4

第一节 培训方案完整性

4

一、 培训目标设定

4

二、 培训内容模块划分

24

三、 培训实施方式

41

四、 培训对象界定

48

五、 培训周期规划

52

第二节 培训计划合理性

63

一、 阶段实施步骤

63

二、 阶段目标设定

73

三、 培训师资安排

86

四、 培训场地选择

91

五、 效果评估机制

97

第三节 培训内容针对性

111

一、 设备操作流程

111

二、 功能应用指导

125

三、 故障处理专项

137

四、 日常维护要点

143

五、 导管使用培训

157

第四节 暗标格式要求

163

一、 正文字体规范

163

二、 标题格式要求

168

三、 图表文字规格

174

四、 页面排版设置

177

五、 标识信息限制

188

第二章 售后服务方案

192

第一节 本地化服务

192

一、 黔东南州常驻服务机构设置

192

二、 本地服务团队组建

205

第二节 服务响应时间

217

一、 全天候技术支持服务

218

二、 现场故障处理时效保障

230

第三节 服务人员配备

237

一、 专业技术团队构成

238

二、 技术能力持续提升计划

254

第四节 服务措施

268

一、 设备全生命周期管理

268

二、 主动式服务保障体系

284

培训方案

培训方案完整性

培训目标设定

系统维护技能掌握

激光参数维护

功率检测方法

1)运用专业功率检测设备,对激光输出光功率进行测量。测量过程中,严格遵循设备操作说明,确保测量环境符合要求,以获取准确的功率数据。测量前,需对检测设备进行校准和预热,避免因设备误差影响测量结果。测量时,要保持设备与激光输出端的稳定连接,多次测量取平均值,提高测量的可靠性。

2)按照操作规范进行功率检测,记录检测结果。在记录时,详细记录测量时间、测量值以及测量时的环境条件等信息。将每次检测结果整理成表格,方便后续对比分析。若发现功率值出现异常波动,及时标记并进一步排查原因。

3)根据检测结果,判断功率是否在正常范围内。将测量得到的功率值与本项目设备规定的输出光功率范围(5mW-20mW)进行对比。若功率值超出此范围,需对激光设备进行全面检查,包括检查激光发生器的工作状态、电源供应是否稳定等,以确保设备正常运行。

激光功率检测设备

波长校准流程

1)使用波长校准工具,对激光输出光波长进行校准。在进行校准前,确保校准工具已进行正确的初始化和调试。将校准工具与激光设备的输出端进行准确连接,严格按照校准工具的操作步骤进行操作。校准过程中,密切观察校准工具的反馈信息,确保校准操作的准确性。

2)遵循校准步骤,确保波长准确。校准步骤需严格按照设备制造商提供的说明书进行,每一步操作都要精准无误。在校准过程中,可能需要多次调整参数,以达到最佳的校准效果。同时,要注意环境因素对校准结果的影响,如温度、湿度等。

3)校准后进行再次检测,确认波长是否符合要求。使用专业的波长检测设备对校准后的激光输出光波长进行检测。将检测结果与本项目规定的输出光波长范围(1250nm-1360nm)进行对比。若波长不符合要求,需重新进行校准,直至波长在规定范围内。

定期检查要点

1)制定激光参数定期检查计划,明确检查周期。根据本项目设备的使用频率和性能特点,制定合理的检查周期,如每周、每月或每季度进行一次检查。在检查计划中,详细列出检查的项目和步骤,确保检查工作的全面性和规范性。同时,为每次检查安排专门的负责人,确保检查工作能够按时、准确地完成。

2)检查过程中,仔细观察参数变化情况。在检查激光参数时,不仅要关注输出光功率和波长的数值,还要观察参数的变化趋势。如发现参数出现缓慢上升或下降的趋势,及时分析原因,可能是设备老化、环境因素影响或其他潜在问题导致。记录参数变化情况时,要详细准确,为后续的分析和处理提供依据。

3)对检查结果进行分析,及时发现潜在问题。将每次检查得到的结果与历史数据进行对比分析,找出参数变化的规律和异常点。对于异常情况,组织专业技术人员进行深入分析,制定相应的解决方案。若发现潜在问题可能影响设备的正常运行,及时采取预防措施,如更换零部件、调整设备参数等,避免问题进一步恶化。

回撤参数维护

回撤范围检测

使用专业测量工具,对最大回撤范围进行检测。检测前,确保测量工具的精度和准确性,按照操作说明进行正确的安装和调试。在检测过程中,多次测量取平均值,以提高检测结果的可靠性。将检测得到的最大回撤范围与本项目规定的标准(≥75mm)进行对比,若未达到标准,进行如下处理:

回撤范围测量工具

检查项目

检查方法

处理措施

机械结构

检查驱动马达、传动部件等是否有磨损、松动或损坏

对磨损部件进行更换,对松动部件进行紧固

控制系统

检查控制程序是否正常,参数设置是否正确

重新设置参数,对控制程序进行调试或更新

传感器

检查传感器是否工作正常,信号传输是否稳定

对故障传感器进行更换,修复信号传输线路

回撤速度调整

1)按照设备操作手册,进行回撤速度的调整。在调整前,仔细阅读操作手册,了解回撤速度调整的具体步骤和注意事项。根据实际需求,逐步调整回撤速度,每次调整后进行测试,观察设备的运行情况。

2)通过测试,验证调整后的速度是否符合要求。使用专业的速度检测设备对调整后的回撤速度进行测试。将测试结果与本项目规定的最快回撤速度(≥36mm/s,≥4档可调)进行对比。若速度不符合要求,重新进行调整,直至满足要求。

3)记录调整过程和结果,以便后续参考。详细记录每次调整的时间、调整的参数以及调整后的测试结果。将这些记录整理成文档,方便在后续的维护和使用过程中查阅,为设备的稳定运行提供保障。

速度检测设备

回撤方式维护

定期检查自动和手动回撤方式的功能是否正常。检查时,分别对自动和手动回撤方式进行多次测试,观察设备的运行情况。若发现功能异常,进行如下处理:

检查项目

检查方法

处理措施

自动回撤功能

检查控制程序、传感器等是否正常,信号传输是否稳定

对故障部件进行更换,修复信号传输线路,对控制程序进行调试或更新

手动回撤功能

检查操作按钮、传动部件等是否有损坏或松动

对损坏部件进行更换,对松动部件进行紧固

回撤部件

清理回撤部件表面的污垢和杂质,检查部件的润滑情况

使用专用清洁剂进行清理,添加适量的润滑剂

清理回撤部件,确保操作顺畅。清理过程中,要注意避免损坏部件。对回撤方式进行测试,及时发现并解决问题。测试时,要模拟实际使用场景,确保设备在各种情况下都能正常运行。

扫描参数维护

扫描直径校准

1)使用标准样本,对生理盐水中和造影剂中的最大扫描直径进行校准。选择符合本项目要求的标准样本,严格按照校准操作流程进行。在校准过程中,确保样本与设备的接触良好,环境条件稳定,以获得准确的校准数据。

2)根据校准结果,调整设备参数。将校准得到的扫描直径数据与本项目规定的标准(生理盐水中的最大扫描直径≥12mm,造影剂中的最大扫描范围≥9.0mm)进行对比。若不符合标准,通过设备的参数设置界面,对相关参数进行调整。调整过程中,要逐步进行,每次调整后进行再次校准,直至扫描直径符合要求。

3)多次校准,确保扫描直径的准确性。为了提高校准的可靠性,进行多次校准,每次校准之间要有一定的时间间隔,以消除设备的热稳定性等因素的影响。将多次校准的结果进行统计分析,取平均值作为最终的校准结果。

标准样本

测量精度检测

1)通过对比标准数据,检测直径和面积测量精度。准备好具有准确直径和面积数据的标准样本,使用本项目设备对样本进行测量。将测量得到的数据与标准数据进行对比,计算测量误差。测量过程中,要进行多次测量,取平均值作为最终测量结果,以提高测量的准确性。

2)分析测量误差,若超出允许范围,进行调整。本项目规定直径测量精度误差≤7%,面积测量精度误差≤10%。若测量误差超出此范围,对设备进行全面检查,包括检查测量传感器、算法程序等是否正常。根据检查结果,对设备进行调整或维修,以提高测量精度。

3)定期进行测量精度检测,保证设备性能稳定。制定定期检测计划,按照规定的周期对设备的测量精度进行检测。及时发现测量精度的变化趋势,提前采取措施进行调整和维护,确保设备始终保持良好的性能。

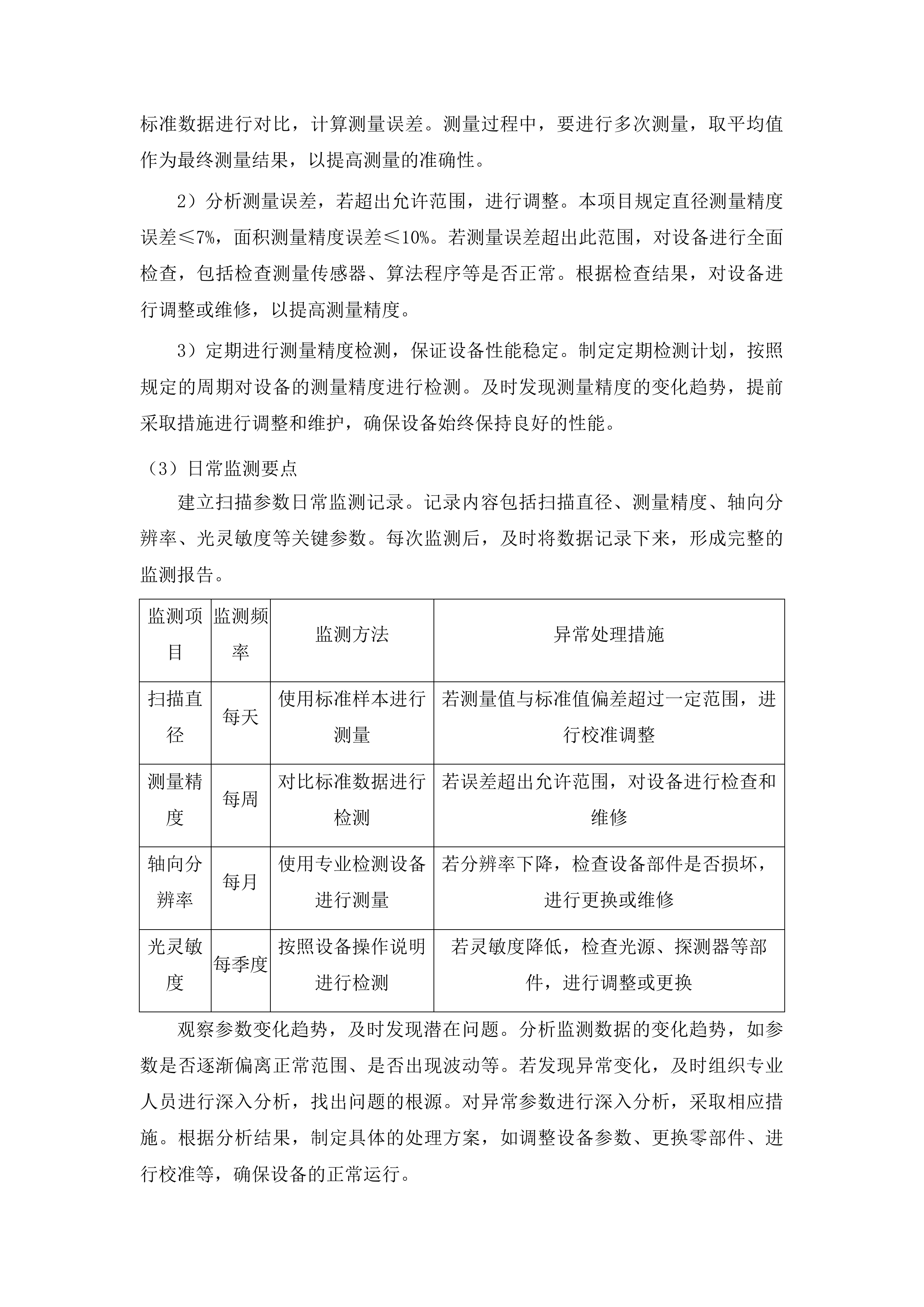

日常监测要点

建立扫描参数日常监测记录。记录内容包括扫描直径、测量精度、轴向分辨率、光灵敏度等关键参数。每次监测后,及时将数据记录下来,形成完整的监测报告。

监测项目

监测频率

监测方法

异常处理措施

扫描直径

每天

使用标准样本进行测量

若测量值与标准值偏差超过一定范围,进行校准调整

测量精度

每周

对比标准数据进行检测

若误差超出允许范围,对设备进行检查和维修

轴向分辨率

每月

使用专业检测设备进行测量

若分辨率下降,检查设备部件是否损坏,进行更换或维修

光灵敏度

每季度

按照设备操作说明进行检测

若灵敏度降低,检查光源、探测器等部件,进行调整或更换

观察参数变化趋势,及时发现潜在问题。分析监测数据的变化趋势,如参数是否逐渐偏离正常范围、是否出现波动等。若发现异常变化,及时组织专业人员进行深入分析,找出问题的根源。对异常参数进行深入分析,采取相应措施。根据分析结果,制定具体的处理方案,如调整设备参数、更换零部件、进行校准等,确保设备的正常运行。

日常操作熟练程度

操作界面使用

界面布局认知

了解操作界面各区域的功能和用途。操作界面通常分为菜单栏、工具栏、图像显示区、参数设置区等。菜单栏包含了各种系统功能的入口,如文件管理、测量工具、病例记录等;工具栏提供了常用操作的快捷按钮,方便快速执行操作;图像显示区用于展示扫描得到的图像;参数设置区则可以对扫描参数、显示参数等进行调整。

图像测量工具

界面区域

功能用途

操作方法

菜单栏

提供系统功能入口

点击相应菜单选项,选择所需功能

工具栏

提供常用操作快捷按钮

直接点击按钮执行操作

图像显示区

展示扫描图像

通过鼠标拖动、缩放等操作查看图像

参数设置区

设置扫描参数、显示参数等

在相应输入框中输入参数值,或通过下拉菜单选择选项

能够快速定位所需操作按钮和菜单。通过多次操作练习,熟悉各个按钮和菜单的位置。可以根据操作的频率,对常用的按钮进行自定义设置,将其放置在更方便操作的位置。熟悉不同界面之间的切换方式。操作界面可能包含多个子界面,如病例管理界面、图像测量界面等。掌握通过菜单栏、工具栏或特定按钮进行界面切换的方法,提高操作效率。

操作功能实现

1)熟练使用操作界面进行图像测量、标注等功能。在进行图像测量时,选择合适的测量工具,如长度测量、面积测量等,按照操作规范进行测量。标注时,运用清晰、简洁的文字进行标注,合理安排标注位置,不影响图像观察。

2)能够通过界面进行病例记录的新建、查找和浏览。点击病例管理菜单,选择新建病例选项,输入患者的基本信息和检查信息。在查找病例时,可以通过患者姓名、病历号等关键字进行快速查找。浏览病例时,能够查看病例的详细信息和相关图像。

3)掌握界面上的图像回放、回拉等操作。在图像显示区,通过点击回放按钮可以对扫描过程进行回放,方便仔细观察图像。回拉操作可以快速回到之前的图像帧,便于对比分析。通过多次练习,熟练掌握这些操作的时机和方法。

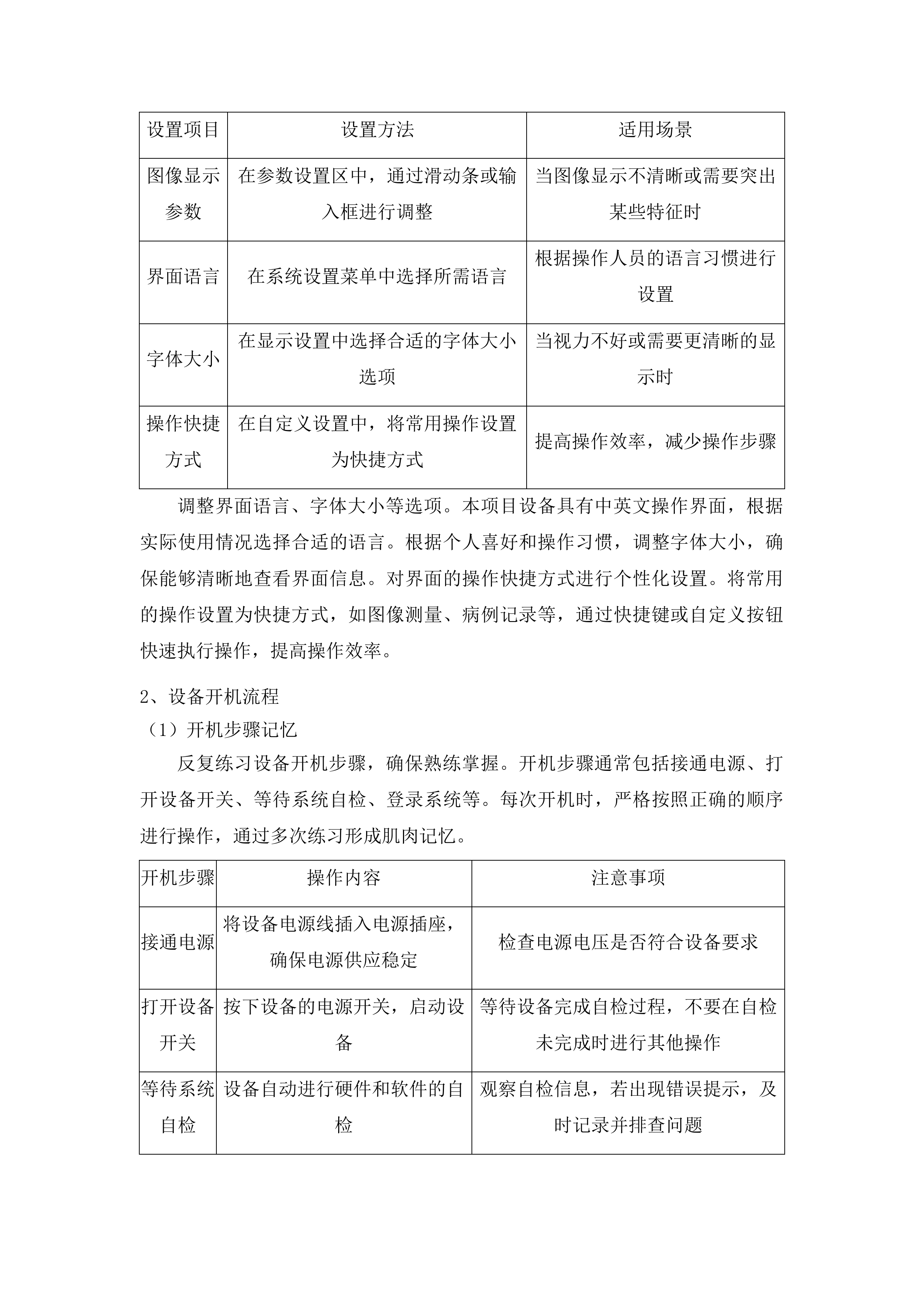

界面设置调整

根据实际需求,对操作界面的显示参数进行设置。可以调整图像的亮度、对比度、颜色等显示参数,以获得最佳的图像显示效果。还可以设置界面的字体大小、图标大小等,提高操作的舒适性。

设置项目

设置方法

适用场景

图像显示参数

在参数设置区中,通过滑动条或输入框进行调整

当图像显示不清晰或需要突出某些特征时

界面语言

在系统设置菜单中选择所需语言

根据操作人员的语言习惯进行设置

字体大小

在显示设置中选择合适的字体大小选项

当视力不好或需要更清晰的显示时

操作快捷方式

在自定义设置中,将常用操作设置为快捷方式

提高操作效率,减少操作步骤

调整界面语言、字体大小等选项。本项目设备具有中英文操作界面,根据实际使用情况选择合适的语言。根据个人喜好和操作习惯,调整字体大小,确保能够清晰地查看界面信息。对界面的操作快捷方式进行个性化设置。将常用的操作设置为快捷方式,如图像测量、病例记录等,通过快捷键或自定义按钮快速执行操作,提高操作效率。

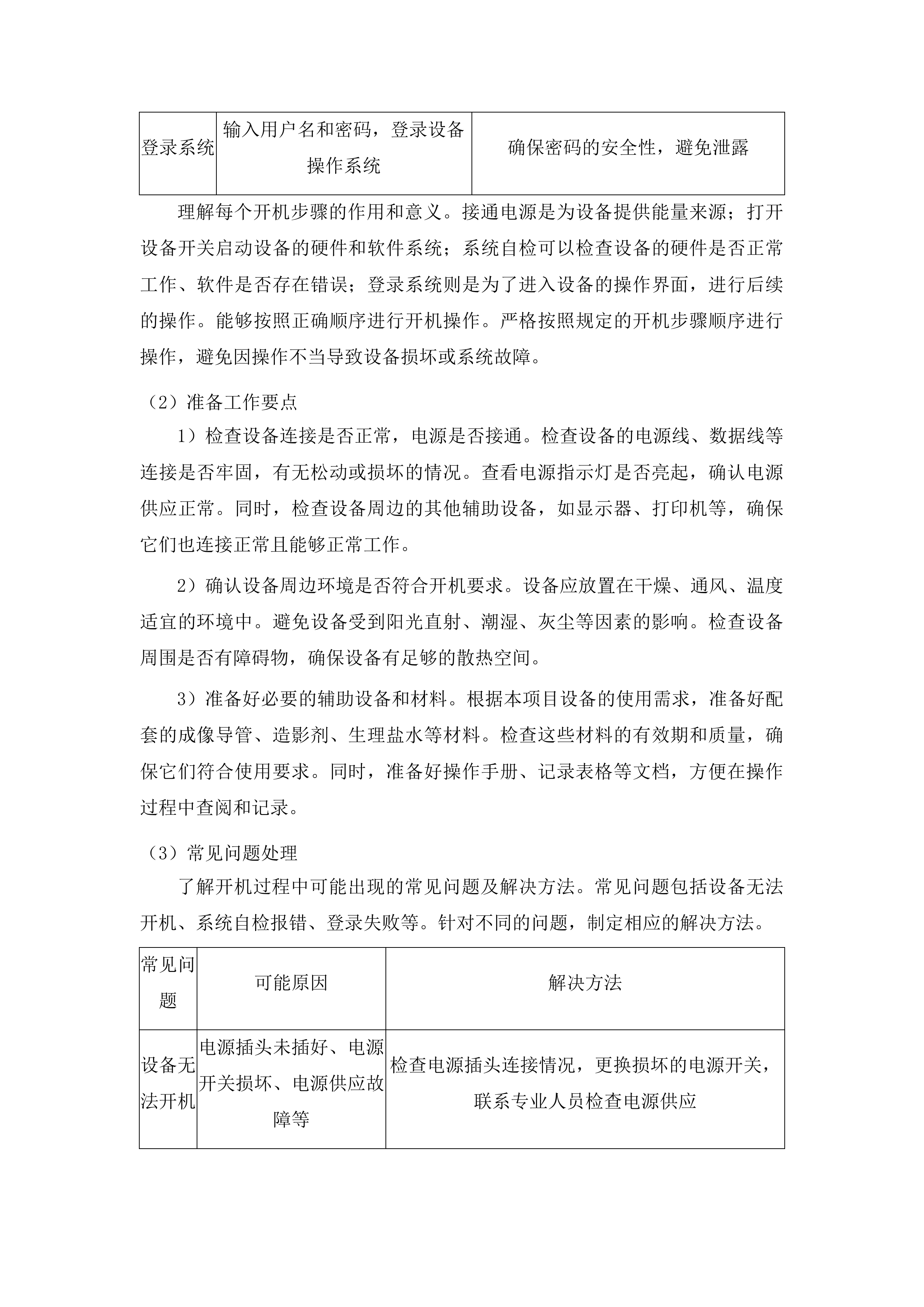

设备开机流程

开机步骤记忆

反复练习设备开机步骤,确保熟练掌握。开机步骤通常包括接通电源、打开设备开关、等待系统自检、登录系统等。每次开机时,严格按照正确的顺序进行操作,通过多次练习形成肌肉记忆。

开机步骤

操作内容

注意事项

接通电源

将设备电源线插入电源插座,确保电源供应稳定

检查电源电压是否符合设备要求

打开设备开关

按下设备的电源开关,启动设备

等待设备完成自检过程,不要在自检未完成时进行其他操作

等待系统自检

设备自动进行硬件和软件的自检

观察自检信息,若出现错误提示,及时记录并排查问题

登录系统

输入用户名和密码,登录设备操作系统

确保密码的安全性,避免泄露

理解每个开机步骤的作用和意义。接通电源是为设备提供能量来源;打开设备开关启动设备的硬件和软件系统;系统自检可以检查设备的硬件是否正常工作、软件是否存在错误;登录系统则是为了进入设备的操作界面,进行后续的操作。能够按照正确顺序进行开机操作。严格按照规定的开机步骤顺序进行操作,避免因操作不当导致设备损坏或系统故障。

准备工作要点

1)检查设备连接是否正常,电源是否接通。检查设备的电源线、数据线等连接是否牢固,有无松动或损坏的情况。查看电源指示灯是否亮起,确认电源供应正常。同时,检查设备周边的其他辅助设备,如显示器、打印机等,确保它们也连接正常且能够正常工作。

2)确认设备周边环境是否符合开机要求。设备应放置在干燥、通风、温度适宜的环境中。避免设备受到阳光直射、潮湿、灰尘等因素的影响。检查设备周围是否有障碍物,确保设备有足够的散热空间。

3)准备好必要的辅助设备和材料。根据本项目设备的使用需求,准备好配套的成像导管、造影剂、生理盐水等材料。检查这些材料的有效期和质量,确保它们符合使用要求。同时,准备好操作手册、记录表格等文档,方便在操作过程中查阅和记录。

常见问题处理

了解开机过程中可能出现的常见问题及解决方法。常见问题包括设备无法开机、系统自检报错、登录失败等。针对不同的问题,制定相应的解决方法。

常见问题

可能原因

解决方法

设备无法开机

电源插头未插好、电源开关损坏、电源供应故障等

检查电源插头连接情况,更换损坏的电源开关,联系专业人员检查电源供应

系统自检报错

硬件故障、软件冲突、驱动程序损坏等

根据报错信息,检查相应的硬件部件,重新安装软件或驱动程序

登录失败

用户名或密码错误、系统故障等

确认用户名和密码是否正确,若忘记密码,通过找回密码功能重置密码;若系统故障,联系技术支持人员进行修复

当遇到问题时,能够冷静分析并采取正确措施。首先,仔细观察问题的表现症状,结合可能的原因进行分析。按照解决方法逐步进行排查和处理,若无法解决问题,及时向技术支持人员反馈。及时向技术支持人员反馈无法解决的问题。在反馈问题时,详细描述问题的发生情况、操作步骤、报错信息等,以便技术支持人员能够快速准确地判断问题并提供解决方案。

数据导出操作

导出方法学习

1)学习不同数据格式的导出步骤和操作技巧。本项目设备支持图像、视频、DICOM等多种数据格式的导出。每种格式的导出步骤可能略有不同,需要仔细学习和掌握。例如,导出图像时,可能需要选择图像的保存路径、图像格式(如JPEG、PNG等);导出视频时,需要设置视频的分辨率、帧率等参数。

2)通过实际操作,熟练掌握数据导出方法。在学习了导出步骤后,进行多次实际操作练习。选择不同的数据进行导出,尝试不同的导出格式和参数设置,熟悉整个导出过程。在操作过程中,注意观察导出进度和导出结果,确保数据的完整性和准确性。

3)了解导出数据的存储位置和命名规则。导出的数据会存储在设备指定的文件夹中,了解该文件夹的位置,方便后续查找和使用。同时,掌握数据的命名规则,通常命名会包含患者信息、检查时间等内容,便于对数据进行分类和管理。

格式选择依据

1)根据使用需求和接收方的要求,选择合适的数据导出格式。如果需要将数据用于打印或在普通图像查看软件中查看,选择JPEG或PNG等常见图像格式;如果需要将数据用于医学影像分析软件进行处理,选择DICOM格式。

2)比较不同格式的数据特点和适用场景。JPEG格式图像文件较小,但会损失一定的图像质量;PNG格式图像文件较大,但图像质量高,支持透明背景;DICOM格式是医学影像领域的标准格式,包含了丰富的患者信息和图像元数据,便于医学影像的存储、传输和分析。

3)掌握格式转换的基本方法。如果需要将一种格式的数据转换为另一种格式,可以使用专业的格式转换软件。在转换过程中,注意保持数据的准确性和完整性,避免数据丢失或损坏。

数据质量保障

在导出数据前,检查数据的准确性和完整性。检查图像是否清晰、完整,有无缺失或损坏的部分;检查视频的播放是否流畅,声音是否正常;检查DICOM数据的患者信息、检查信息等是否准确无误。

检查项目

检查方法

处理措施

图像数据

在设备的图像查看界面查看图像,放大缩小图像检查细节

若图像不清晰或有损坏,重新进行扫描或修复图像

视频数据

播放视频,观察视频的流畅度和声音情况

若视频不流畅或声音异常,检查视频录制参数,重新录制视频

DICOM数据

使用DICOM查看软件查看数据信息,核对患者信息和检查信息

若信息不准确,修改数据信息

导出过程中,监控数据传输情况,防止数据丢失。观察导出进度条,确保导出过程正常进行。若出现导出中断或错误提示,及时检查原因,如网络连接是否稳定、存储设备是否有足够的空间等。对导出的数据进行验证,确保符合要求。导出完成后,打开导出的数据文件,检查数据的格式、内容等是否符合预期。若不符合要求,重新进行导出操作。

故障处理能力培养

常见故障识别

故障表现观察

1)注意设备运行过程中的异常声音、图像异常等现象。异常声音可能是设备内部部件松动、磨损或电机故障等原因导致。图像异常可能表现为图像模糊、有干扰条纹、图像缺失等情况。在设备运行过程中,要时刻留意这些异常现象,及时发现潜在的故障。

2)观察操作界面上的错误提示信息。操作界面会显示设备运行过程中出现的错误代码和提示信息。仔细阅读这些信息,了解故障的大致类型和可能的原因。例如,错误提示“传感器故障”,表明设备的某个传感器可能出现了问题。

3)记录故障发生时的设备状态和操作步骤。记录设备的运行参数、操作模式、正在进行的操作等信息。同时,详细记录故障发生前的操作步骤,这有助于后续分析故障原因。将记录的信息整理成文档,为故障排查和维修提供依据。

故障类型判断

1)根据故障表现,结合设备原理和常见故障类型,进行判断。例如,若设备出现图像模糊的故障,可能是成像导管的透镜脏污、光源问题或探测器故障等原因导致。根据设备的工作原理,分析可能的故障类型。

2)利用专业工具和方法,辅助判断故障类型。使用专业的检测设备对设备的关键部件进行检测,如使用万用表检测电路的电压、电阻,使用示波器检测信号的波形等。通过检测结果,进一步确定故障的位置和类型。

3)与以往故障案例进行对比,提高判断准确性。将当前故障的表现和检测结果与以往的故障案例进行对比分析。如果发现相似的情况,可以参考以往的维修经验,快速确定故障类型和解决方案。

初步排查方法

1)对设备进行基本检查,如检查电源、连接线路等。检查电源插头是否插好,电源开关是否打开,电源指示灯是否正常亮起。检查设备的连接线路是否有松动、损坏的情况,如数据线、电源线等。

2)逐步排除可能的故障原因。根据故障类型和初步检查的结果,对可能的故障原因进行逐一排查。例如,若怀疑是成像导管的问题,可以更换成像导管进行测试;若怀疑是软件故障,可以重新启动设备或重新安装软件。

3)记录排查过程和结果,为进一步维修提供依据。详细记录每次排查的步骤、检查的部件、测试的结果等信息。将这些记录整理成文档,方便后续维修人员了解故障排查情况,快速制定维修方案。

故障处理流程

流程步骤记忆

1)学习故障处理流程的详细步骤和要求。故障处理流程通常包括故障报告、故障诊断、维修方案制定、维修实施、维修验证等步骤。每个步骤都有具体的操作要求和注意事项,需要认真学习和掌握。

2)通过模拟练习,熟练掌握流程操作。可以组织模拟故障场景,按照故障处理流程进行操作练习。在练习过程中,熟悉每个步骤的操作方法和时间要求,提高处理故障的效率和准确性。

3)理解每个步骤的作用和意义。故障报告可以及时通知相关人员,确保故障得到及时处理;故障诊断可以确定故障的原因和位置;维修方案制定为维修工作提供指导;维修实施是解决故障的关键步骤;维修验证可以确保设备恢复正常运行。

处理效率提升

1)合理安排故障处理时间,提高工作效率。在接到故障报告后,尽快安排人员进行故障诊断和维修。根据故障的严重程度和影响范围,合理分配维修资源,优先处理重要的故障。

2)在处理故障时,采用有效的方法和技巧。例如,在故障诊断过程中,使用专业的检测工具和方法,快速确定故障原因;在维修实施过程中,按照维修方案进行操作,避免不必要的操作和失误。

3)及时总结经验教训,不断优化处理流程。每次故障处理完成后,对处理过程进行总结分析,找出存在的问题和不足之处。针对这些问题,制定改进措施,优化故障处理流程,提高处理效率和质量。

安全保障措施

1)在处理故障前,采取必要的安全防护措施。如佩戴好防护手套、眼镜等,避免在维修过程中受到伤害。对于涉及高压、高温等危险部件的维修,要严格遵守安全操作规程。

2)遵循设备维修的安全操作规程。在维修设备时,按照设备制造商提供的维修手册进行操作。在拆卸和安装部件时,要注意正确的操作方法,避免损坏设备。

3)确保故障处理过程中不造成设备二次损坏。在维修过程中,要小心谨慎,避免因操作不当导致设备其他部件损坏。维修完成后,对设备进行全面检查,确保设备正常运行。

应急处理措施

应急措施学习

学习设备突发故障时的应急处理预案。应急处理预案通常包括故障发生时的紧急响应措施、人员职责分工、备用设备的使用等内容。熟悉预案中的每个步骤和要求,确保在紧急情况下能够迅速采取行动。

应急步骤

操作内容

责任人

故障报告

发现故障后,立即向相关负责人报告故障情况

现场操作人员

紧急响应

相关负责人接到报告后,迅速组织人员到达现场,采取紧急措施

负责人

备用设备启用

若有备用设备,立即启用备用设备,确保医疗工作的正常进行

设备管理人员

故障维修

组织专业维修人员对故障设备进行维修

维修人员

了解应急处理的关键步骤和注意事项。在应急处理过程中,要保持冷静,按照预案的要求进行操作。注意保护现场,以便后续分析故障原因。通过演练,熟悉应急处理流程。定期组织应急演练,让相关人员熟悉应急处理流程和自己的职责。在演练过程中,发现问题及时进行改进,提高应急处理能力。

紧急行动响应

1)在设备突发故障时,保持冷静,迅速判断情况。首先,观察设备的故障表现,如是否有冒烟、异味、异常声音等,同时查看操作界面的错误提示信息。根据这些信息,快速判断故障的严重程度和可能的影响范围。

2)按照应急措施,立即采取行动。如果有备用设备,迅速启用备用设备,确保医疗工作的正常进行。同时,通知相关人员,如设备维修人员、科室负责人等,组织力量进行故障处理。

3)及时向上级汇报故障情况。在采取紧急行动的同时,将故障的发生时间、故障表现、采取的措施等情况及时向上级领导汇报。以便上级领导了解情况,做出相应的决策。

恢复检查方法

1)在应急处理后,对设备进行全面检查和恢复。检查设备的外观是否有损坏,连接线路是否正常,部件是否安装正确。对设备进行开机测试,检查设备的各项功能是否正常。

2)测试设备各项功能是否正常。使用标准样本对设备的扫描功能、测量功能等进行测试。检查图像的质量、测量的精度等指标是否符合要求。对设备的软件系统进行检查,确保软件运行稳定,没有出现异常错误。

3)记录恢复过程和结果,为后续维护提供参考。详细记录设备的恢复过程,包括检查的项目、测试的结果、发现的问题及解决方法等信息。将这些记录整理成文档,为后续的设备维护和管理提供依据。

专业功能应用水平

图像测量标注

测量功能操作

1)按照操作规范,使用图像测量工具进行测量。在操作前,确保图像清晰、稳定。选择合适的测量工具,如长度测量、面积测量、角度测量等,根据测量对象的特点进行测量。测量时,要准确对准测量起点和终点,避免因测量误差影响结果。

2)选择合适的测量模式和单位。根据测量的需求和目的,选择合适的测量模式,如手动测量、自动测量等。同时,选择合适的测量单位,如毫米、厘米等,确保测量结果的准确性和可比性。

3)多次测量取平均值,提高测量准确性。为了减少测量误差,对同一对象进行多次测量,取平均值作为最终测量结果。在测量过程中,要保持测量环境和测量方法的一致性,确保每次测量结果的可靠性。

标注注释技巧

运用清晰、简洁的文字进行图像标注。标注内容要准确反映图像的特征和病变情况,避免使用模糊、歧义的语言。例如,对于血管病变部位,标注病变的位置、大小、形态等信息。

标注内容

标注方法

注意事项

病变位置

使用箭头或标记符号指向病变部位,并在旁边标注位置信息

箭头要准确指向病变中心,标注文字要清晰可读

病变大小

在图像上标注病变的直径、长度、面积等测量值

测量值要准确,标注位置要合理,不影响图像观察

病变形态

用文字描述病变的形状,如圆形、椭圆形、不规则形等

描述要准确、简洁

特殊特征

对于病变的特殊特征,如钙化、溃疡等,进行标注说明

标注要详细、清晰

合理安排标注位置,不影响图像观察。标注位置应选择在图像的空白区域,避免遮挡重要的病变信息。可以使用不同颜色和符号进行区分和强调。例如,用红色标注重要的病变部位,用不同形状的符号表示不同类型的病变,提高标注的可读性和辨识度。

数据分析解读

1)根据测量和标注结果,分析图像特征和病变情况。观察图像中病变的大小、形态、位置、边界等特征,结合测量数据,判断病变的性质和严重程度。例如,病变的边界是否清晰、形态是否规则等信息可以帮助判断病变是良性还是恶性。

2)结合临床知识,对数据进行解读和判断。将图像分析结果与患者的临床症状、病史、其他检查结果等相结合,进行综合分析。例如,患者有胸痛症状,图像显示血管有狭窄病变,结合心电图等检查结果,判断患者是否患有冠心病。

3)撰写数据分析报告,为诊断提供参考。将分析结果整理成详细的数据分析报告,包括图像特征描述、测量数据、病变分析结论等内容。报告要客观、准确、清晰,为临床医生的诊断和治疗提供有力的支持。

管腔测量功能

操作方法学习

1)学习管腔测量功能的操作步骤和技巧。管腔测量功能通常需要在操作界面上选择相应的测量工具,然后在图像上选择要测量的血管管腔部位。操作时,要注意准确选择管腔的边界,避免误选周围组织。

2)通过实际操作,熟练掌握测量方法。在学习了操作步骤后,进行多次实际操作练习。选择不同的血管图像进行测量,熟悉测量工具的使用方法和操作流程。在操作过程中,注意观察测量结果的准确性和稳定性。

3)了解测量过程中的注意事项。测量前,要确保图像的质量良好,管腔显示清晰。测量时,要避免图像的运动和变形,以免影响测量结果。同时,要注意测量工具的校准和设置,确保测量的准确性。

管腔测量功能

参数测量准确

1)在测量过程中,确保测量位置准确。选择血管管腔的合适部位进行测量,一般选择血管病变部位及其近远段参考血管。测量时,要准确对准管腔的边界,避免测量到血管壁或周围组织。

2)多次测量取平均值,提高测量精度。对同一血管管腔进行多次测量,取平均值作为最终测量结果。每次测量时,要尽量保持测量位置和测量方法的一致性,减少测量误差。

3)对测量结果进行审核和验证。测量完成后,对测量结果进行审核,检查测量值是否合理。可以与其他测量方法或其他医生的测量结果进行对比,验证测量结果的准确性。若发现测量结果存在疑问,重新进行测量。

病变评估分析

1)根据测量得到的血管参数,计算病变狭窄程度。通过测量血管管腔的直径、面积等参数,计算病变部位的狭窄程度。常用的计算方法是根据病变部位与近远段参考血管的直径或面积比值来计算狭窄率。

2)结合临床症状和其他检查结果,对病变进行综合评估。将病变狭窄程度与患者的临床症状,如胸痛、心悸等相结合,同时考虑患者的病史、心电图、心脏超声等其他检查结果,对病变的严重程度和临床意义进行综合评估。

3)为治疗方案的制定提供依据。根据病变评估结果,为临床医生制定治疗方案提供参考。对于轻度狭窄的病变,可能采取药物治疗和观察;对于重度狭窄的病变,可能需要进行介入治疗或手术治疗。

支架评估功能

原理应用学习

了解支架评估功能的工作原理和算法。支架评估功能基于光学干涉断层成像技术,通过对支架植入后的血管图像进行分析,计算支架的贴壁情况和膨胀指数等参数。其算法考虑了管腔由近至远逐渐变细的过程,基于当前动态参考帧面积进行计算。

原理内容

应用场景

意义

光学干涉断层成像技术

获取支架植入后的血管内部图像

为支架评估提供准确的图像数据

贴壁情况计算算法

分析支架与血管壁的贴合程度

判断支架植入效果,评估是否存在支架贴壁不良情况

膨胀指数计算算法

计算支架的膨胀程度

评估支架的扩张效果,判断支架是否充分膨胀

学习该功能在临床中的应用场景和意义。在临床中,支架评估功能可以帮助医生及时发现支架植入后的问题,如支架贴壁不良、支架膨胀不足等,为调整治疗方案提供依据。掌握评估报告的解读方法。评估报告通常包含支架的各项参数和分析结果,要能够准确理解报告中的数据和图表,为临床决策提供支持。

植入情况分析

1)使用支架评估功能,对支架植入后的贴壁情况和膨胀指数进行分析。在操作界面上选择支架评估工具,对支架植入部位的图像进行分析。观察支架与血管壁的贴合情况,测量支架的膨胀指数等参数。

2)对比不同时间点的评估结果,观察支架变化情况。在支架植入后的不同时间点进行评估,如术后即刻、术后一周、术后一个月等。对比不同时间点的评估结果,观察支架的贴壁情况和膨胀指数是否发生变化,判断支架的稳定性和疗效。

3)结合患者的临床症状,判断支架植入效果。将支架评估结果与患者的临床症状,如胸痛是否缓解、心电图是否改善等相结合,综合判断支架植入的效果。若患者临床症状改善不明显,而支架评估结果显示存在问题,可能需要进一步调整治疗方案。

建议措施提出

1)根据支架评估结果,提出针对性的建议和措施。如果评估结果显示支架贴壁不良,可能建议进行再次介入治疗,调整支架位置;如果支架膨胀不足,可能建议进行高压球囊扩张等。

2)与临床医生进行沟通和交流,共同制定治疗方案。将支架评估结果和建议措施与临床医生进行沟通,结合患者的具体情况,共同制定最佳的治疗方案。在沟通交流过程中,要充分听取临床医生的意见和建议,确保治疗方案的可行性和有效性。

3)跟踪建议措施的实施效果,及时调整方案。在治疗方案实施后,跟踪患者的病情变化和支架评估结果,观察建议措施的实施效果。如果效果不理想,及时分析原因,调整治疗方案,确保患者得到最佳的治疗效果。

培训内容模块划分

设备操作基础

开机流程讲解

准备工作要点

1)开机前需认真检查设备的电源线连接状况,确保连接牢固,以此保证电源供应正常,避免因电源问题导致设备无法启动或在运行中出现故障。同时,要查看电源插头是否完全插入插座,有无松动迹象。

2)仔细查看设备的各个部件安装情况,确认是否安装正确,有无松动、损坏或缺失的情况。特别是成像导管、驱动马达等关键部件,若发现问题应及时处理,防止影响设备的正常使用。

3)确认设备周围的环境条件是否符合要求,如温度应保持在适宜的范围内,一般为18℃-25℃,湿度在40%-60%。良好的环境条件有助于设备稳定运行,减少因环境因素引发的故障。

开机步骤演示

1)打开设备的主电源开关,等待设备进行自检。在自检过程中,要密切观察设备的显示屏和指示灯状态,留意是否有错误提示信息,确保设备自检正常通过。

2)按照操作手册的详细提示,依次启动相关的软件和程序。启动过程中要严格遵循操作顺序,避免因操作不当导致软件无法正常运行。

3)启动完成后,再次观察设备的显示屏和指示灯,确认设备是否正常启动。若显示屏显示正常界面,指示灯状态符合要求,则表示设备已成功开机。

注意事项说明

1)在开机过程中,应避免触碰设备的敏感部位,如激光源、成像探头等,以免影响设备的正常运行或造成设备损坏。同时,要注意手部的清洁,防止污染设备。

2)如果设备在开机过程中出现异常情况,如发出异常声响、显示屏显示错误信息等,应立即停止开机操作,并第一时间联系专业人员进行处理,切勿自行尝试维修。

3)为确保设备始终处于良好的运行状态,需定期对设备进行开机检查。检查内容包括设备的外观、性能等方面,及时发现并解决潜在问题。

参数设置指导

激光参数设置

根据本项目要求,激光参数设置十分关键。首先,需根据实际的成像需求,精确调整输出光功率,使其处于5mW-20mW的范围内。合适的光功率能保证成像的清晰度和准确性。

其次,设置输出光波长在1250nm-1360nm之间,不同的波长适用于不同的成像场景,可满足多样化的成像要求。

最后,要深入讲解如何根据具体的成像情况优化激光参数,例如在对不同组织进行成像时,通过调整光功率和波长来提高成像质量。

参数名称

设置范围

作用

输出光功率

5mW-20mW

保证成像清晰度和准确性

输出光波长

1250nm-1360nm

满足不同成像场景需求

回撤参数设置

1)为适应不同的检查需求,需设置最大回撤范围≥75mm。合理的回撤范围能够确保设备在检查过程中覆盖足够的区域,获取全面的检查数据。

2)调整最快回撤速度≥36mm/s,并确保≥4档可调,这样操作人员可以根据实际情况灵活选择合适的回撤速度,方便操作。

3)详细介绍自动和手动回撤方式的选择和使用方法。自动回撤方式适用于常规检查,操作简便;手动回撤方式则在特殊情况下,如需要对特定区域进行精细检查时更为适用。

扫描参数设置

1)依据本项目技术要求,设置生理盐水中的最大扫描直径≥12mm,造影剂中的最大扫描范围≥9.0mm。合适的扫描直径和范围能够保证在不同介质中都能获取清晰、全面的图像。

2)严格确保直径测量精度误差≤7%,面积测量精度误差≤10%。高精度的测量能够为诊断提供准确的数据支持。

3)调整轴向分辨率≤15μm,光灵敏度≥100dB,A-Scan频率≥50kHz,扫描帧速≥100帧/s等参数。这些参数的合理设置有助于提高图像的质量和分辨率。

成像操作演示

成像模式选择

1)详细介绍设备的不同成像模式,如3D体视和3D飞视模式等。每种成像模式都有其独特的特点和适用场景,例如3D体视模式能够提供立体的图像,便于观察组织的空间结构;3D飞视模式则更适合快速浏览大面积的组织。

2)根据患者的具体情况,如病变部位、检查目的等,选择合适的成像模式。正确的成像模式选择能够提高检查的准确性和效率。

3)讲解如何在不同成像模式之间进行切换。操作人员需要熟练掌握切换方法,以便在检查过程中根据实际需求及时调整成像模式。

成像模式

特点

适用场景

3D体视模式

提供立体图像

观察组织空间结构

3D飞视模式

快速浏览大面积组织

初步检查

成像参数调整

1)根据成像需求,对相关的成像参数进行调整,如亮度、对比度等。合适的亮度和对比度能够使图像更加清晰,便于观察细节。

2)详细讲解如何优化成像参数,以获得清晰、准确的图像。例如,通过调整增益、曝光时间等参数来改善图像质量。

3)指导学员根据实际情况进行成像参数的调整。在实际操作中,学员需要根据不同的患者和成像场景灵活调整参数。

成像参数

调整方法

作用

亮度

通过设备菜单调整

使图像更清晰

对比度

调节对比度旋钮

突出图像细节

增益

在软件中设置

增强图像信号

成像操作注意事项

1)在成像过程中,要确保患者的身体处于正确的位置,避免因患者体位不当影响成像效果。例如,在进行血管成像时,患者的手臂应保持伸直、放松的状态。

2)避免设备受到外界干扰,如电磁干扰等。应将设备放置在远离大型电器设备的地方,以保证设备的稳定运行。

3)及时清理设备的成像部位,如成像探头等,以保证成像质量。可以使用专用的清洁工具进行清理,避免刮伤探头表面。

软件功能应用

操作界面熟悉

界面布局介绍

1)详细讲解操作界面的整体布局,包括菜单栏、工具栏、状态栏等的位置和功能。菜单栏通常包含了设备的主要操作功能,如文件管理、参数设置等;工具栏则提供了一些常用的快捷操作按钮;状态栏会显示设备的当前状态和相关信息。

2)介绍各个功能模块的图标和名称,让学员能够快速识别和找到所需的功能。例如,图像测量模块的图标可能是一个尺子形状,病例管理模块的图标可能是一个文件夹形状。

3)说明操作界面的颜色和字体设置,以及如何进行调整。合适的颜色和字体设置可以提高操作的舒适度和效率。

基本操作演示

1)演示如何通过菜单选择来执行不同的功能,如新建病例、查找病例等。在新建病例时,需要按照菜单提示输入患者的基本信息、选择检查项目等;查找病例时,可以通过输入患者的姓名、病历号等信息进行快速查找。

2)介绍如何在操作界面上进行参数设置,如调整图像的亮度、对比度等。可以通过点击相应的参数设置按钮,在弹出的对话框中进行参数的调整。

3)讲解如何使用工具栏上的工具进行图像的处理和分析。例如,使用裁剪工具可以裁剪出感兴趣的图像区域,使用标注工具可以在图像上添加标记和说明。

个性化设置指导

1)指导学员根据自己的使用习惯,对操作界面进行个性化设置,如调整菜单的显示顺序、自定义快捷键等。个性化的设置可以提高操作的便捷性和效率。

2)介绍如何保存和恢复个性化设置,以便在不同的设备上使用相同的设置。可以通过软件的设置选项将个性化设置保存为一个文件,在需要时进行恢复。

3)说明个性化设置的注意事项,如避免设置过于复杂的快捷键,以免影响操作的准确性。同时,要定期备份个性化设置文件,防止数据丢失。

病例管理功能

病例新建操作

1)演示如何在软件中新建一个病例,包括输入患者的基本信息,如姓名、年龄、性别等,以及选择检查项目。准确的患者信息和检查项目选择有助于后续的诊断和分析。

2)讲解如何为病例添加备注和说明,以便于后续的分析和诊断。备注可以记录患者的特殊情况、检查过程中的注意事项等。

3)说明病例新建过程中的注意事项,如确保患者信息的准确性,避免输入错误或遗漏重要信息。

操作步骤

具体内容

注意事项

输入患者信息

姓名、年龄、性别等

确保信息准确

选择检查项目

根据患者情况选择

避免遗漏

添加备注说明

记录特殊情况等

表述清晰

病例查找与浏览

1)介绍如何通过患者的姓名、病历号等信息快速查找病例。在查找时,可以使用模糊查询功能,提高查找的效率。

2)演示如何浏览病例的详细信息,包括检查结果、图像等。可以通过点击病例列表中的相应条目,打开病例详情页面进行查看。

3)讲解如何对病例进行排序和筛选,以便于快速找到所需的病例。例如,可以按照检查时间、患者姓名等进行排序,也可以根据检查项目、病变类型等进行筛选。

操作方法

作用

示例

通过信息查找

快速定位病例

输入姓名查找

浏览详细信息

了解病例情况

查看检查结果

排序和筛选

提高查找效率

按时间排序

病例信息管理

1)讲解如何对病例信息进行修改和删除等操作。在修改病例信息时,要确保修改的内容准确无误;删除病例信息时,要谨慎操作,避免误删重要信息。

2)介绍如何备份病例信息,以防止数据丢失。可以将病例信息备份到外部存储设备或云端服务器。

3)说明病例信息管理的安全注意事项,如设置访问权限,防止病例信息被非法获取。

操作类型

操作方法

注意事项

修改信息

在病例详情页面修改

确保内容准确

删除信息

确认后删除

谨慎操作

备份信息

备份到外部设备或云端

定期备份

安全管理

设置访问权限

防止非法获取

图像测量标注

测量功能使用

1)演示如何使用软件的测量工具进行长度、面积、角度等的测量。在测量时,要选择合适的测量工具和测量方法,确保测量结果的准确性。

2)讲解测量结果的单位和精度设置,以及如何进行校准。不同的测量需求可能需要不同的单位和精度,校准可以保证测量结果的可靠性。

3)指导学员如何在不同的图像上进行准确的测量。例如,在血管图像上测量血管的直径,在组织图像上测量病变的面积等。

标注操作演示

1)介绍如何在图像上添加文字说明、标记病变部位等标注。标注可以帮助医生更直观地观察和分析图像。

2)演示如何调整标注的颜色、大小和位置等属性。合适的标注属性设置可以使标注更加清晰、醒目。

3)讲解如何保存和导出标注后的图像。保存和导出的图像可以用于病例报告、学术交流等。

测量标注分析

1)指导学员如何根据测量和标注结果进行分析和诊断。测量和标注结果可以提供病变的大小、位置、形态等信息,有助于判断病变的性质和严重程度。

2)介绍如何将测量和标注结果与临床症状相结合,提高诊断的准确性。临床症状可以为诊断提供更多的线索和依据。

3)讲解如何对测量和标注结果进行统计和分析,为研究和教学提供数据支持。统计和分析可以发现病变的规律和特点,为医学研究提供参考。

图像分析技术

图像特征识别

正常组织特征

1)详细介绍正常组织在图像中的颜色、形状和纹理等特征。例如,正常血管组织在图像中通常呈现为均匀的管状结构,颜色较为一致;正常肌肉组织的纹理则相对规则。

2)讲解如何根据这些特征判断组织是否正常。通过与正常组织特征进行对比,如果发现图像中的组织颜色、形状或纹理出现异常,可能提示存在病变。

3)说明不同部位正常组织的特征差异。不同部位的正常组织由于其生理结构和功能的不同,在图像中的特征也会有所差异。

病变组织特征

1)讲解病变组织在图像中的常见特征,如颜色变化、形状不规则、纹理紊乱等。例如,肿瘤组织在图像中可能表现为颜色加深、形状不规则的肿块,纹理也会变得紊乱。

2)介绍如何根据这些特征判断病变的类型和程度。不同类型的病变在图像中的特征会有所不同,通过对这些特征的分析可以初步判断病变的类型和严重程度。

3)分析不同类型病变组织的特征差异。如炎症病变和肿瘤病变在图像中的特征就有明显的区别,炎症病变可能表现为局部的充血、水肿,而肿瘤病变则有其独特的形态和特征。

特征识别练习

1)提供大量的图像案例,让学员进行特征识别练习。通过实际操作,学员可以更加熟练地掌握正常组织和病变组织的特征识别方法。

2)及时给予学员反馈和指导,帮助学员提高识别能力。对于学员识别错误或不准确的地方,要及时指出并给予正确的指导。

3)组织学员进行小组讨论,分享识别经验和技巧。小组讨论可以促进学员之间的交流和学习,共同提高识别能力。

测量分析方法

长度测量方法

1)演示如何使用图像分析软件进行长度测量。在测量时,要选择合适的测量工具和测量起点、终点,确保测量结果的准确性。

2)讲解测量精度的影响因素和提高方法。测量精度可能会受到图像质量、测量工具的准确性等因素的影响,通过提高图像质量、选择高精度的测量工具等方法可以提高测量精度。

3)说明长度测量在临床诊断中的应用。长度测量可以用于测量病变的大小、血管的直径等,为诊断和治疗提供重要的参考依据。

面积测量分析

1)介绍面积测量的原理和方法。面积测量通常是通过对图像中的目标区域进行像素计数或使用特定的算法来实现的。

2)讲解如何通过面积测量结果分析病变的发展情况。病变面积的变化可以反映病变的进展或好转情况,为治疗方案的调整提供依据。

3)指导学员进行面积测量和分析的实际操作。在操作过程中,要注意选择合适的测量范围和测量方法,确保测量结果的准确性。

体积测量与计算

1)讲解体积测量的方法和原理。体积测量通常需要通过多个层面的图像数据进行三维重建来实现。

2)介绍如何通过体积测量结果评估病变的严重程度。病变体积的大小可以反映病变的规模和对周围组织的影响程度,有助于判断病变的严重程度。

3)指导学员进行体积测量和计算的实际操作。在操作过程中,要注意数据的准确性和处理方法的正确性。

图像质量评估

评估指标介绍

1)详细介绍图像清晰度、对比度、噪声等评估指标的含义和测量方法。图像清晰度反映了图像中物体的边缘和细节的清晰程度;对比度是指图像中不同区域之间的亮度差异;噪声则是指图像中随机出现的干扰信号。

2)讲解这些指标对图像分析和诊断的影响。清晰的图像、合适的对比度和低噪声水平有助于提高图像分析和诊断的准确性。

3)说明不同质量图像的特点和问题。低质量的图像可能表现为模糊、对比度不佳、噪声过大等问题,会影响医生对图像的观察和分析。

评估指标

含义

测量方法

对诊断的影响

图像清晰度

物体边缘和细节的清晰程度

通过分辨率等指标衡量

影响病变观察

对比度

不同区域亮度差异

计算亮度比值

影响组织区分

噪声

随机干扰信号

统计噪声水平

干扰诊断判断

参数调整优化

1)介绍如何通过调整成像参数,如亮度、对比度、增益等,提高图像质量。合适的参数设置可以改善图像的清晰度、对比度和亮度,使图像更加清晰、易于观察。

2)讲解参数调整的原则和方法,避免过度调整导致图像失真。在调整参数时,要根据图像的实际情况进行适度调整,避免出现过亮、过暗或对比度过度等问题。

3)指导学员进行实际的参数调整操作,观察图像质量的变化。通过实际操作,学员可以更好地掌握参数调整的方法和技巧。

实际评估操作

1)提供不同质量的图像案例,让学员进行评估和分析。通过对实际案例的评估,学员可以更加直观地了解不同质量图像的特点和问题。

2)指导学员根据评估结果提出改进建议。根据图像的评估结果,学员可以提出调整成像参数、更换设备等改进建议。

3)组织学员进行小组讨论,分享图像质量评估的经验和技巧。小组讨论可以促进学员之间的交流和学习,共同提高图像质量评估能力。

光学干涉断层成像设备

常见故障排查

故障现象识别

开机故障现象

1)列举设备无法开机的常见表现,如电源指示灯不亮、设备无响应等。电源指示灯不亮可能表示电源供应出现问题,设备无响应则可能是硬件故障或软件问题导致。

2)分析可能导致开机故障的原因,如电源故障、硬件损坏等。电源故障可能是由于电源线损坏、电源插座故障等原因引起;硬件损坏可能是由于设备内部部件老化、短路等原因导致。

3)讲解如何初步判断开机故障的类型。可以通过检查电源连接、观察设备指示灯状态等方法进行初步判断。

故障表现

可能原因

初步判断方法

电源指示灯不亮

电源故障

检查电源线连接

设备无响应

硬件损坏、软件问题

观察指示灯状态

图像质量故障

1)介绍图像模糊、失真、有噪声等质量问题的表现。图像模糊可能导致病变细节无法清晰显示,失真会使图像中的组织形态发生改变,噪声则会干扰医生对图像的观察。

2)分析可能导致图像质量故障的原因,如成像参数设置不当、设备部件损坏等。成像参数设置不当可能是由于操作人员对参数不熟悉或设置错误导致;设备部件损坏可能是由于成像探头、激光源等部件老化或故障引起。

3)讲解如何通过观察图像特征判断故障原因。例如,图像模糊可能是由于成像探头脏污或焦距调整不当导致;图像失真可能是由于激光源输出不稳定或成像算法出现问题导致。

数据传输故障

1)列举数据传输异常的常见现象,如数据丢失、传输速度慢等。数据丢失可能导致重要的检查数据无法保存或传输,传输速度慢则会影响检查效率。

2)分析可能导致数据传输故障的原因,如网络连接问题、软件故障等。网络连接问题可能是由于网络信号不稳定、网络接口故障等原因引起;软件故障可能是由于数据传输程序出现错误或系统冲突导致。

3)讲解如何通过检查设备和网络状态判断故障类型。可以通过检查网络连接指示灯、查看软件错误提示等方法进行判断。

故障原因分析

硬件故障原因

1)分析设备硬件部件损坏的可能原因,如老化、过热、短路等。设备长时间使用会导致部件老化,过热可能是由于散热不良或设备长时间高负荷运行引起,短路则可能是由于线路连接错误或部件损坏导致。

2)讲解如何通过检查硬件连接、外观等判断硬件故障。可以检查硬件部件的连接是否牢固,有无松动、损坏或烧焦的迹象。

3)说明常见硬件故障的表现和排除方法。例如,成像探头故障可能表现为图像模糊或无图像,排除方法可能是清洁或更换成像探头。

软件故障排查

1)介绍软件故障的常见原因,如程序错误、系统冲突等。程序错误可能是...

黔东南州人民医院区域医疗中心设备采购投标方案.docx