禹州市梁北镇卫生院购置彩色多普勒诊断仪项目投标方案

第一章

设备技术性能及功能要求

11

第一节

主机成像系统显示与操作性能分析

11

第一条

高分辨率液晶显示器技术参数及适应性分析

11

第二条

显示器亮度自动调节功能实现路径

12

第三条

显示器多维度调节能力实施方案

13

第四条

防眩光彩色触摸屏配置优势分析

16

第五条

触摸屏独立调节与手势控制功能设计

17

第二节

系统控制与调节技术措施

19

第一条

全空间悬浮式控制面板调节方案

19

第二条

数字化全程动态聚焦实现方法

21

第三条

数字化可变孔径及动态变迹技术应用

23

第四条

A/D转换精度保障措施

25

第三节

图像处理与优化技术路径

28

第一条

斑点噪声抑制技术多模式应用方案

28

第二条

自动血流跟踪技术实现方式

30

第三条

穿刺针增强技术支持措施

32

第四条

图像放大功能多层次实现方法

34

第五条

线阵探头双B图像拼接技术支持方案

36

第四节

声功率管理与工作流协议设计

39

第一条

声功率可调性与安全性保障措施

39

第二条

MI/TI实时显示功能实现方案

41

第三条

多模式自动工作流协议定制路径

44

第四条

检查过程自动化支持方案

46

第二章

先进成像技术要求

48

第一节

造影成像技术及造影定量分析功能实现路径

48

第一条

凸阵探头、线阵探头、腔内探头和心脏探头的适配与优化方案

48

第二条

微血管造影增强功能的技术实现措施

50

第三条

双计时器功能设计与临床应用价值

54

第四条

电影存储功能的前后向存储技术方案

56

第五条

混合模式下的图像处理与显示策略

57

第六条

造影图像与组织图像互换的智能控制方法

60

第二节

应变式弹性成像技术支持方案

63

第一条

线阵探头、腔内探头和容积探头的弹性成像适配方案

63

第二条

组织硬度定量分析软件的功能实现路径

64

第三条

肿块周边组织弹性定量分析的技术措施

67

第四条

定量测量映射分析的同步测量机制

69

第三节

TDI组织多普勒成像技术实施规划

71

第一条

彩色速度模式图的技术实现方案

71

第二条

能量模式图和频谱模式图的优化措施

72

第三条

M型模式图的临床应用路径

75

第四条

解剖M型模式下心肌运动同步性分析方法

77

第三章

测量和分析功能要求

79

第一节

测量和分析功能总体要求与实现路径

79

第一条

定点测速功能的实现方案与技术保障措施

79

第二条

全科测量包的设计思路与自动生成报告机制

81

第三条

血管测量软件包的功能规划与技术实现方法

84

第二节

彩色多普勒模式下定点测速功能实施方案

86

第一条

血管腔内多点测速的技术实现路径

86

第二条

同屏测量界面设计与操作优化措施

88

第三条

测速精度保障体系与校准机制

89

第三节

全科测量包的系统构建与应用方案

91

第一条

多科室测量需求分析与功能整合策略

91

第二条

自动化报告生成系统的架构设计

93

第三条

报告模板定制与数据对接实施方案

96

第四节

血管测量软件包的技术实现方案

97

第一条

IMT测量功能的算法设计与参数设置

97

第二条

评估曲线分析模块的开发与优化

101

第三条

颈动脉IMT实时测量的技术路径

103

第五节

测量系统的质量控制与验证措施

106

第一条

测量精度验证方案与标准制定

106

第二条

系统稳定性测试与优化策略

108

第三条

测量结果的可追溯性保障措施

110

第六节

测量功能的临床应用支持方案

111

第一条

医生操作培训计划与实施路径

111

第二条

测量流程优化与效率提升措施

115

第三条

临床应用效果评估与持续改进机制

117

第四章

图像存储及病案管理要求

119

第一节

图像存储与病案管理总体要求分析

119

第一条

硬盘容量配置方案及扩展路径

119

第二条

图像存储格式兼容性设计

120

第三条

电影回放功能实现措施

121

第二节

数据存储与导出技术路径

123

第一条

动静态图像实时导出机制

123

第二条

多格式数据导出实施方案

124

第三条

存储过程中的检查操作保障

126

第三节

影像存储时序管理方案

127

第一条

向前向后存储时长预置方法

127

第二条

电影剪辑存储循环策略

130

第三条

实时扫描与冻结状态存储优化

132

第四节

原始数据处理能力提升

134

第一条

参数调节范围设定依据

134

第二条

冻结状态下参数调节方案

136

第三条

数据处理效率优化措施

138

第五节

存储系统可靠性保障

140

第一条

独立存储功能键设计方案

140

第二条

数据完整性保护机制

142

第三条

存储系统性能验证方法

145

第五章

连通性要求

147

第一节

连通性功能实现路径

147

第一条

移动设备无线传输方案设计

147

第二条

智能终端一键传输功能实现措施

149

第三条

PC端图像传输技术路线

151

第四条

移动终端APP远程操作功能规划

153

第五条

无线传输安全性保障方案

156

第二节

系统连通性实施方案

159

第一条

无线传输模块配置方案

159

第二条

终端适配兼容性分析

161

第三条

数据传输稳定性保障措施

164

第四条

远程操作响应机制设计

166

第五条

系统对接测试计划

169

第三节

连通性应用支持体系

171

第一条

无线传输使用培训方案

171

第二条

APP远程操作指导措施

173

第三条

系统对接技术支持路径

176

第四条

日常运维保障机制

178

第五条

异常情况应急处理预案

180

第六章

系统技术参数要求

183

第一节

探头规格及频率分析

183

第一条

超宽频带与变频探头的技术实现路径

183

第二条

宽频变频探头的性能优势与临床适配性分析

185

第三条

二维、谐波、彩色及频谱多普勒独立变频技术方案

187

第二节

腹部凸阵探头参数优化措施

189

第一条

2.0-5.5MHz频率范围的临床应用价值

189

第二条

腹部探头的声学特性与成像质量提升方案

191

第三条

凸阵探头在腹部检查中的特殊优化设计

193

第三节

血管/小器官线阵探头技术实施方案

195

第一条

4.0-13.0MHz频率范围的精准控制措施

195

第二条

线阵探头在血管诊断中的特殊功能配置

197

第三条

小器官检查的探头性能优化方案

199

第四节

心脏相控阵探头性能保障措施

202

第一条

1.5-4.5MHz频率范围的心脏检查适配性分析

202

第二条

相控阵技术在心脏诊断中的应用优势

204

第三条

心脏探头的血流动力学检测能力提升方案

206

第五节

多模式独立变频技术实现路径

209

第一条

≥3段独立变频的技术实施方案

209

第二条

不同模式下变频技术的协同工作机制

211

第三条

变频技术对图像质量提升的具体措施

213

第七章

频谱多普勒技术要求

215

第一节

频谱多普勒技术要求分析与实现路径

215

第一条

脉冲多普勒显示模式的技术实现方案

215

第二条

高脉冲重复频率显示模式的性能保障措施

217

第三条

连续多普勒显示模式的速度参数优化策略

219

第二节

最大测量速度的技术保障措施

220

第一条

连续多普勒≥35m/s速度的实现方法

220

第二条

脉冲多普勒≥7.2m/s速度的性能验证方案

223

第三节

最低测量速度的精度控制方案

228

第一条

≤13.1cm/s最低测量速度的实现路径

228

第二条

低速测量精度的保障措施

230

第四节

偏转角度及校正功能的实现方案

232

第一条

线阵探头±30°偏转角度的技术支持

232

第二条

快速角度校正功能的实现方法

235

第五节

取样宽度及位置范围的精确控制

237

第一条

0.5-30mm取样宽度的调节方案

237

第二条

取样位置范围的精确定位措施

240

第六节

零位移动功能的分级实施方案

242

第一条

8级零位移动的分级设置方案

242

第二条

零位移动功能的操作便捷性设计

244

第七节

实时自动包络频谱的技术实现

245

第一条

自动包络算法的优化方案

245

第二条

频谱测量计算的准确性保障措施

247

第八章

彩色多普勒技术要求

249

第一节

彩色多普勒显示方式分析与实现路径

249

第一条

彩色多普勒显示模式的技术实现方案

249

第二条

多模式显示的临床应用场景设计

252

第三条

显示方式切换的便捷性优化措施

253

第二节

血流速度标识功能实现措施

257

第一条

血流速度边界标识技术方案

257

第二条

血流分布可视化优化策略

258

第三条

速度梯度观测功能的具体实现

260

第三节

取样框偏转调节技术方案

262

第一条

取样框偏转角度控制机制

262

第二条

血流方向自动适配功能实现

264

第三条

取样框调节精度保障措施

266

第四节

彩色多普勒性能参数优化路径

268

第一条

最大帧率性能保障方案

268

第二条

帧率稳定性优化措施

270

第三条

性能参数与临床需求匹配策略

272

第五节

彩色增强功能实现方案

274

第一条

彩色多普勒能量图(PDI)技术实现

274

第二条

组织多普勒(TDI)功能优化措施

276

第三条

特殊成像模式的应用场景设计

278

第六节

彩色频谱自动反转技术保障

279

第一条

颜色一致性保持方案

279

第二条

自动触发机制实现路径

280

第三条

临床使用便捷性优化措施

282

第九章

外设和附件要求

284

第一节

外设和附件配置方案分析

284

第一条

主机一体化耦合剂加热器设计路径与温度调节措施

284

第二条

耦合剂加热器三挡温度调节功能实现方法

288

第三条

QWERTY背光小键盘技术参数与临床适用性分析

290

第四条

主机一体式LED照明灯设计方案与暗室操作适配措施

292

第二节

外设安装调试与使用保障路径

293

第一条

外设组件安装调试流程与质量控制要点

293

第二条

暗室环境下的设备操作优化方案

295

第三条

外设组件日常维护与保养措施

297

第四条

外设故障应急处理机制与响应方案

301

第三节

外设性能验证与验收标准分析

303

第一条

耦合剂加热器性能测试方法与验收指标

303

第二条

背光键盘使用效果评估方案

305

第三条

LED照明系统亮度检测与适应性验证

307

第四条

外设整体性能验收流程与评价标准

309

第十章

服务标准及期限要求

312

第一节

服务标准及期限总体要求分析

312

第一条

服务标准及期限要求的全面解读与响应策略

312

第二条

项目交付时间规划与保障措施

314

第三条

交付地点相关服务方案的具体实施路径

316

第二节

交付时间保障措施

318

第一条

合同签订后的时间节点分解与进度安排

318

第二条

30日历天内完成交付的具体实施方案

320

第三条

关键环节的时间管控与应急预案

322

第三节

交付地点服务方案

324

第一条

禹州市梁北镇卫生院现场交付流程设计

324

第二条

运输与装卸环节的针对性保障措施

326

第三条

现场验收与交接的技术支持方案

328

第四节

服务标准执行要点

331

第一条

设备安装调试的专业化服务路径

331

第二条

技术培训与使用指导的实施方案

332

第三条

验收标准的具体执行与配合措施

335

第十一章

采购标的其他技术和服务要求

337

第一节

项目完整响应方案

337

第一条

货物采购全流程规划

337

第二条

包装与运输安全保障措施

339

第三条

装卸作业规范与应急预案

340

第二节

设备交付与安装调试

342

第一条

指定地点送货承诺与实施方案

342

第二条

安装环境评估与准备

344

第三条

专业调试流程与质量控制

345

第三节

产品资质保障体系

349

第一条

厂家品牌型号技术参数确认机制

349

第二条

产品质量检测合格证明文件管理

351

第三条

符合国家及行业标准的验证方法

353

第四节

售后服务标准与执行

355

第一条

质保期内服务响应方案

355

第二条

免费保修电话与故障处理路径

358

第三条

维修服务质量监督措施

360

第五节

备品备件管理体系

362

第一条

原厂配件供应保障制度

362

第二条

易损件清单与价格透明化

365

第三条

配件使用审批流程规范

366

第六节

技术培训实施计划

368

第一条

免费培训课程设置与安排

368

第二条

培训效果评估与考核

370

第三条

后续技术支持与指导

372

第七节

服务时效性保障

374

第一条

故障响应时间控制措施

374

第二条

上门服务时限实施方案

376

第三条

问题解决周期优化策略

378

第十二章

验收标准要求

380

第一节

验收准备与组织分析

380

第一条

验收小组组建方案与职责分工

380

第二条

验收前期准备工作流程

382

第三条

验收所需文档资料准备清单

385

第二节

技术标准验收实施路径

388

第一条

设备技术参数核验方法

388

第二条

功能模块逐项测试方案

390

第三条

技术性能达标评估措施

392

第三节

服务标准验收执行措施

395

第一条

售后服务体系验证要点

395

第二条

培训服务质量评估标准

397

第三条

服务响应时效测试方案

400

第四节

安全标准验收检查分析

403

第一条

设备安全性能检测方法

403

第二条

使用环境安全性评估要点

405

第三条

安全防护措施有效性验证

408

第五节

验收报告编制与签署规程

411

第一条

验收情况记录与评价标准

411

第二条

问题整改跟踪处理机制

414

第三条

验收报告签署与存档流程

416

设备技术性能及功能要求

主机成像系统显示与操作性能分析

高分辨率液晶显示器技术参数及适应性分析

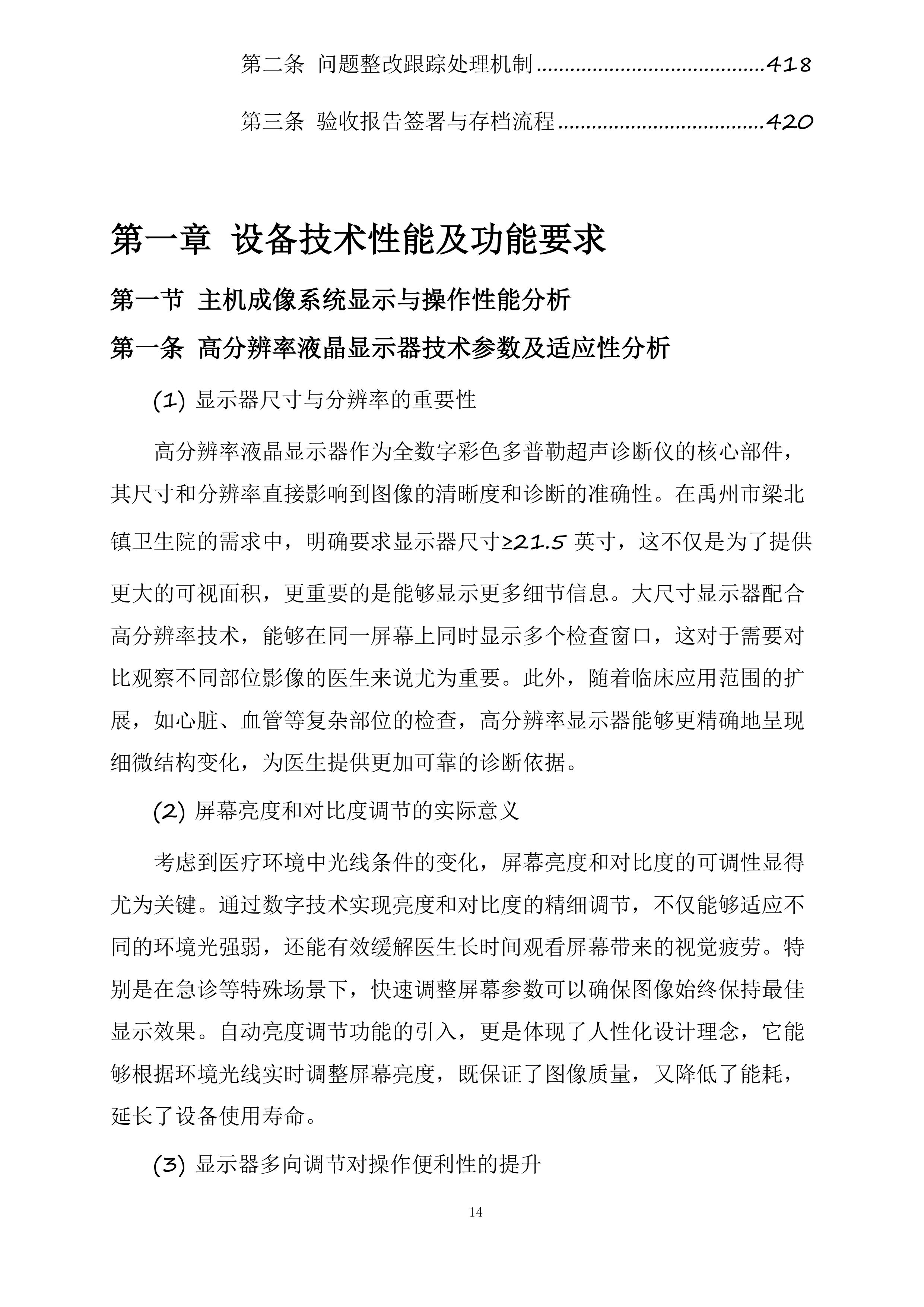

(1) 显示器尺寸与分辨率的重要性

高分辨率液晶显示器作为全数字彩色多普勒超声诊断仪的核心部件,其尺寸和分辨率直接影响到图像的清晰度和诊断的准确性。在禹州市梁北镇卫生院的需求中,明确要求显示器尺寸≥21.5英寸,这不仅是为了提供更大的可视面积,更重要的是能够显示更多细节信息。大尺寸显示器配合高分辨率技术,能够在同一屏幕上同时显示多个检查窗口,这对于需要对比观察不同部位影像的医生来说尤为重要。此外,随着临床应用范围的扩展,如心脏、血管等复杂部位的检查,高分辨率显示器能够更精确地呈现细微结构变化,为医生提供更加可靠的诊断依据。

(2) 屏幕亮度和对比度调节的实际意义

考虑到医疗环境中光线条件的变化,屏幕亮度和对比度的可调性显得尤为关键。通过数字技术实现亮度和对比度的精细调节,不仅能够适应不同的环境光强弱,还能有效缓解医生长时间观看屏幕带来的视觉疲劳。特别是在急诊等特殊场景下,快速调整屏幕参数可以确保图像始终保持最佳显示效果。自动亮度调节功能的引入,更是体现了人性化设计理念,它能够根据环境光线实时调整屏幕亮度,既保证了图像质量,又降低了能耗,延长了设备使用寿命。

(3) 显示器多向调节对操作便利性的提升

显示器的多向调节能力是提高使用便捷性的重要因素。通过支持上下左右任意旋转以及前后折叠的功能设计,能够满足不同身高、坐姿医生的操作需求,同时也便于在不同角度进行教学演示或团队讨论。这种灵活性的设计还特别适用于空间有限的诊室环境,可以通过灵活调整显示器位置来优化工作流程。此外,多向调节功能也为特殊检查体位提供了便利,例如在进行产科超声时,可以将显示器调整到患者易于观察的角度,增强医患互动效果。这些细致入微的设计考虑,都旨在为用户提供更加舒适高效的使用体验。

显示器亮度自动调节功能实现路径

(1) 显示器亮度自动调节功能的背景与需求

随着医疗影像设备技术的发展,高分辨率液晶显示器在临床诊断中的作用日益重要。禹州市梁北镇卫生院购置的全数字彩色多普勒超声诊断仪需要具备根据环境光自动调节亮度的功能,以确保医生在不同光照条件下都能获得最佳的图像显示效果。这种自动调节功能不仅能够提高诊断效率,还能有效减轻医生因长时间观看屏幕而产生的视觉疲劳。考虑到医院诊室可能存在的多种光照条件变化,如自然光直射、室内灯光强弱调整等,显示器必须具备灵敏的环境光感应能力和精准的亮度调节能力。

(2) 环境光感应技术的具体实现方式

为实现这一功能,采用先进的环境光传感器技术是关键所在。该传感器能够实时监测周围环境的光照强度,并将数据传递给内置的控制芯片进行处理。通过精密算法计算出当前最佳的屏幕亮度值,然后将其转化为具体的电压信号来驱动背光源模块。整个过程要求响应迅速且精确度高,通常需要达到毫秒级的反应速度以及小于5%的误差范围。此外,还需要对不同的光照波长具有良好的适应性,以确保在各种复杂的光照环境下都能保持稳定的性能表现。

(3) 自动调节算法的设计与优化

为了进一步提升用户体验,设计了多层次的自动调节算法。首先,基础层算法负责基本的亮度线性调节,确保在正常光照范围内屏幕亮度能够平稳过渡。其次,高级层算法引入了非线性调节机制,针对极端光照条件下的特殊情况做出快速响应。例如,在突然进入暗室或强光直射时,系统会优先保护人眼健康,同时兼顾图像质量。最后,个性化调节模块允许用户根据自身习惯设置偏好参数,如默认亮度基准、调节敏感度等,从而实现更加个性化的使用体验。

(4) 软硬件协同保障措施

从硬件角度来看,选用高品质的LED背光源组件和高性能的光电转换器件是基础保障。这些元器件需经过严格筛选,确保其在长时间工作状态下仍能维持稳定输出。软件方面则着重于算法的鲁棒性和兼容性测试,通过模拟各种实际应用场景来验证系统的可靠性。同时建立了完善的故障检测与恢复机制,一旦出现异常情况能够及时报警并切换至手动调节模式,确保不会影响正常的诊疗活动。

(5) 实施流程与注意事项

实施过程中需要注意几个关键环节:首先是环境光传感器的安装位置选择,应尽量避开可能产生干扰的光源;其次是校准程序的执行频率设定,建议定期进行以保证测量精度;最后是对医护人员的操作培训,帮助他们熟悉新功能的使用方法及其优势所在。通过以上措施,可以确保显示器亮度自动调节功能在禹州市梁北镇卫生院的实际应用中发挥最大效用,为临床诊断提供强有力的支持。

显示器多维度调节能力实施方案

(1) 显示器多维度调节能力的设计初衷与技术背景

在全数字彩色多普勒超声诊断仪的实际应用中,显示器的多维度调节能力是提升临床诊断效率和用户体验的关键因素之一。考虑到不同科室、不同检查场景下的需求差异,以及医生操作习惯的多样性,显示器需要具备全方位的灵活性以适应各种工作环境。具体来说,显示器的多维度调节能力不仅能够满足医生对最佳视角的需求,还能有效缓解长时间工作带来的视觉疲劳。这种设计从人体工程学角度出发,结合实际操作中的光线变化、观察角度调整等需求,确保图像显示效果始终处于最佳状态。

为实现这一目标,显示器的机械结构采用了模块化设计,支持上下左右任意旋转以及前后折叠功能。这种灵活的调节方式得益于精密的铰链系统和稳定的支撑机构,保证了在频繁调整过程中设备的稳定性和耐用性。同时,显示器内部还集成了传感器,可以实时监测外部环境光的变化,并据此自动调整屏幕亮度和对比度,进一步优化图像显示效果。通过这种方式,不仅提高了设备的操作便利性,还增强了诊断结果的准确性。

(2) 显示器多维度调节的具体实施方案与技术细节

为了实现显示器的多维度调节能力,采用了多种先进技术手段进行支持。首先,显示器的旋转和折叠功能由一组高精度步进电机驱动,配合智能控制系统完成精确的角度调整。用户可以通过控制面板上的触摸屏或专用按钮轻松设置所需角度,系统会根据输入指令快速响应并平稳移动至指定位置。此外,为了避免误操作导致的损坏,内置了多重保护机制,如过载保护、限位开关等,确保设备在任何情况下都能安全运行。

其次,在显示器的上下移动方面,采用电动升降柱作为核心组件,其行程范围可达30厘米以上,足以覆盖大多数使用场景下的高度需求。该升降柱具备自锁功能,即使在断电状态下也能保持当前位置不变,从而保障了设备的安全性。同时,为了提高调节速度和精度,配备了闭环反馈控制系统,能够实时检测当前高度并与目标值进行比较,进而动态调整电机转速,达到快速准确的目的。

最后,针对显示器前后折叠功能,特别设计了一种可伸缩式连接臂,允许用户根据需要自由调整显示器与操作台之间的距离。这种设计不仅增加了空间利用率,还为医生提供了更加舒适的观察角度。整个调节过程均通过直观的图形界面呈现给用户,简化了操作步骤,提升了使用体验。

(3) 显示器多维度调节能力的应用价值与实施效果评估

显示器多维度调节能力的实际应用效果显著,特别是在复杂的临床环境中表现尤为突出。例如,在产科检查时,医生可能需要从多个角度观察胎儿发育情况,此时显示器的灵活调节功能就显得尤为重要。通过简单操作即可将屏幕调整到理想位置,使得医生能够更清晰地观察到关键部位的细节特征,这对于做出准确诊断具有决定性意义。

另外,在教学演示或团队协作场合下,显示器的多维度调节能力同样发挥着不可替代的作用。当多位医务人员共同参与病例讨论时,可以通过调整显示器角度使每个人都能获得良好的视野,避免因视线遮挡而影响交流效率。而且,这种调节方式还可以根据不同身高的人员自动适配最佳观看高度,体现了以人为本的设计理念。

从实施效果来看,显示器多维度调节能力不仅极大地改善了用户的操作体验,还间接促进了工作效率的提升。通过对多家医疗机构的实际使用情况进行调研发现,配备此功能的设备普遍受到好评,用户满意度明显高于传统固定式显示器的产品。这充分证明了在现代医疗设备中引入多维度调节能力是一项明智且必要的选择。

防眩光彩色触摸屏配置优势分析

(1) 防眩光彩色触摸屏的基本特性与适用场景分析

防眩光彩色触摸屏是现代医疗设备中不可或缺的一部分,尤其在全数字彩色多普勒超声诊断仪的应用中,其配置优势显著。首先,从技术层面来看,防眩光功能通过特殊的表面处理工艺,有效减少环境光线反射对屏幕显示内容的干扰,确保医生在不同光照条件下均能清晰读取图像信息。对于禹州市梁北镇卫生院这样的基层医疗机构而言,操作环境可能并不完全受控,如日间自然光较强或夜间灯光较弱的情况下,防眩光屏幕能够保证图像质量不受外界光源影响,从而提高诊断的准确性和效率。此外,该屏幕支持≥13.3英寸的大尺寸显示,为医生提供更广阔的视野范围,便于观察复杂的医学影像。

(2) 触摸屏交互方式对临床诊断的支持作用

在实际应用中,防眩光彩色触摸屏不仅提供了视觉上的便利性,还极大地提升了人机交互体验。通过触控操作,医生可以快速调整参数设置、切换模式以及标注图像,减少了传统按键操作带来的繁琐步骤。例如,在进行腹部、产科等检查时,医生可以直接在屏幕上滑动以放大或缩小特定区域,无需频繁切换工具栏。这种直观的操作方式缩短了学习曲线,使医务人员能够更快上手并专注于核心诊疗任务。同时,大尺寸触摸屏结合防眩光技术,使得即使佩戴手套也能实现精准触控,适应多种临床场景需求。

(3) 硬件设计与软件兼容性的综合考量

从硬件设计的角度出发,防眩光彩色触摸屏采用了高精度传感器和抗静电涂层,确保长期使用过程中不会因外界因素导致性能下降。此外,其色彩还原度高,能够真实呈现医学影像中的细微差别,这对于心脏、血管等复杂结构的成像尤为重要。在软件兼容性方面,该触摸屏与主机系统无缝对接,支持实时更新和动态交互。例如,在执行造影成像技术时,医生可以通过触摸屏直接调整ROI框的位置和角度,实现自动优化。这种软硬件协同工作的方式,不仅提高了操作效率,也增强了系统的稳定性和可靠性。

(4) 实施过程中的注意事项及优化建议

尽管防眩光彩色触摸屏具有诸多优势,但在实施过程中仍需注意一些细节问题。首先,应定期清洁屏幕表面,避免灰尘或污渍影响触控灵敏度。其次,考虑到不同医务人员的操作习惯差异,可提供个性化设置选项,允许用户根据自身需求调整触摸屏的响应速度和压力感应阈值。此外,为延长使用寿命,建议在非使用时段关闭屏幕或启用低功耗模式,以减少不必要的能源消耗。最后,针对特殊应用场景,如急诊或手术室,可进一步优化触摸屏的耐用性和防护等级,确保在极端条件下依然保持优良性能。

触摸屏独立调节与手势控制功能设计

(1) 触摸屏独立调节角度的设计原理

触摸屏的独立调节角度功能是通过机械结构与电子控制相结合的方式实现。首先,设计了专门的旋转轴和支撑结构,使得触摸屏可以围绕垂直轴线进行±15度的独立调节。这一角度范围经过大量临床实践验证,能够满足不同体型、身高以及操作习惯的医务人员需求。在实际应用中,通过内置的角度传感器实时监测触摸屏当前倾斜角度,并将数据反馈至控制系统,确保屏幕始终保持最佳可视角度。此外,为了保证调节过程中的稳定性和安全性,采用了高精度步进电机驱动调节机构,避免因外力作用导致屏幕意外偏移或损坏。

(2) 双指手势控制功能的技术实现

双指手势控制功能基于先进的触控识别算法开发而成。通过在触摸屏底层集成多点触控芯片,支持对用户手指动作的精准捕捉与解析。具体而言,系统预先定义了至少7种常见的双指手势组合(如捏合、滑动等),并将这些手势映射到特定的功能操作上,例如冻结图像、保存图片或打印报告等。当检测到符合预设规则的手势时,系统会立即触发对应的操作流程,无需额外按键确认,极大提升了操作效率。同时,为了提高手势识别的准确率,还引入了机器学习技术对常见误操作场景进行训练优化,从而有效降低误判概率。

(3) 功能自定义与个性化设置机制

考虑到不同科室和医生的工作习惯可能存在差异,特别设计了一套灵活的手势功能自定义方案。用户可以通过主菜单进入设置界面,在其中自由调整每种手势所对应的命令选项。例如,某些医生可能更倾向于使用双指滑动来切换探头模式,而另一些则希望用同样的手势完成图像存储任务。这种高度个性化的配置能力不仅增强了设备的适应性,也让每位使用者都能找到最适合自己的操作方式。另外,所有自定义设置均会被自动保存到系统配置文件中,并支持一键备份恢复,方便在设备重启或更换后快速还原个人偏好。

(4) 系统兼容性与可靠性保障措施

为确保触摸屏独立调节及手势控制功能在各种复杂环境下的稳定运行,从硬件和软件两个层面采取了多重防护策略。硬件方面,选用工业级抗干扰材料制造屏幕框架,有效屏蔽外部电磁波干扰;同时增加防水防尘密封圈设计,延长设备使用寿命。软件层面,则构建了完善的异常处理机制,一旦发现手势识别错误或屏幕角度偏离正常范围,系统会即时发出警告提示并尝试自动校正。此外,还定期更新固件版本,修复已知问题并加入新功能特性,持续改善用户体验。

(5) 实际应用场景与操作便利性分析

在实际医疗诊断过程中,触摸屏独立调节与手势控制功能的价值得到了充分体现。例如,在进行超声检查时,医生可以根据患者体位的变化随时调整屏幕角度,始终保持清晰直观的观察视角,减少了频繁移动身体带来的疲劳感。而对于一些需要双手同时操作探头的情况,利用手势控制可以迅速完成关键步骤,节省宝贵时间。总之,这两项功能的结合不仅提高了工作效率,也为医务人员提供了更加舒适便捷的操作体验。

系统控制与调节技术措施

全空间悬浮式控制面板调节方案

(1) 全空间悬浮式控制面板的设计理念

全空间悬浮式控制面板是现代医疗成像设备中一项重要的技术创新,旨在通过灵活的机械结构和精准的调节能力,满足不同临床场景下的操作需求。该设计的核心目标在于提供全方位的操作便利性,使医务人员能够在复杂的诊疗环境中快速调整控制面板的位置与角度,从而优化诊断流程。具体而言,这一设计理念充分考虑了人体工程学原理,确保操作者在长时间使用过程中能够保持舒适的姿势,同时减少因频繁调整带来的疲劳感。此外,这种设计还特别强调了对多样探头类型的支持能力,以适应腹部、产科、妇科等不同科室的特殊需求。

(2) 控制面板的多维度调节能力实现方式

为了实现全方位的空间调节,控制面板采用了模块化机械臂结构,具备前后、上下、左右六个自由度的调节能力。首先,在前后方向上,控制面板可通过伸缩杆实现最大30厘米的拉伸距离,确保操作者能够在最佳观察距离下进行图像分析。其次,上下调节范围同样达到30厘米,配合180度的旋转角度,使得设备能够适应从站立到坐姿的不同工作状态。水平方向上的左右旋转则为操作者提供了更大的视角选择余地,特别是在多人协作或教学演示时显得尤为重要。这些调节功能均通过电动马达驱动,并配备有记忆功能,允许用户预设常用位置,一键切换至理想操作状态,极大地提高了工作效率。

(3) 调节过程中的稳定性与精确性保障措施

在实际应用中,控制面板的调节精度直接影响到图像质量和诊断结果的准确性。为此,系统引入了高精度的传感器网络和闭环控制系统,确保每个调节动作都能平稳且精确地执行。例如,在进行微调时,系统会实时监测控制面板的姿态变化,并通过反馈机制动态调整电机扭矩,防止因外部干扰导致的位置偏移。此外,针对可能出现的震动问题,设计中特别加入了减震装置,有效隔离来自地面或其他设备的振动影响。对于长期使用的可靠性考量,所有关键部件均选用耐磨材料制造,并经过严格的寿命测试,保证即使在高频次调节情况下仍能保持稳定性能。这种综合性的技术方案不仅提升了设备的操作体验,也为高质量的诊断结果提供了坚实保障。

(4) 用户友好型界面与个性化设置支持

考虑到不同用户的习惯差异,全空间悬浮式控制面板还提供了高度可定制化的界面选项。操作者可以通过触控屏或快捷键快速调整各项参数,包括亮度、对比度以及手势控制等功能的启用状态。系统内置了多种预设模式,分别对应于不同的检查类型,如腹部超声、心脏检查等,只需简单选择即可完成基本配置。对于更高级的需求,用户还可以自定义多达七个双指手势功能,将常用的冻结、存图、打印等操作绑定到特定的手势组合上,显著缩短了操作时间。这种人性化的交互设计极大地方便了医务人员的工作,同时也增强了设备的易用性和适应性。

(5) 维护与升级便利性的技术考量

从长远使用的角度出发,全空间悬浮式控制面板的设计充分考虑到了维护和升级的便捷性。所有的机械部件均采用标准接口设计,便于更换或维修。同时,系统支持远程固件更新功能,无需中断正常工作即可完成软件层面的功能扩展和技术改进。这种前瞻性的设计思路不仅降低了后期维护成本,也确保了设备始终处于最佳运行状态,为医疗机构带来了持续的价值提升。

数字化全程动态聚焦实现方法

(1) 数字化全程动态聚焦的基本原理与技术背景

数字化全程动态聚焦是全数字彩色多普勒超声诊断仪中一项关键的技术,其核心在于通过实时调整声束的焦点位置,确保在不同深度的组织成像中都能获得最佳的分辨率和图像质量。这项技术基于数字化信号处理的基础,利用先进的算法对回波信号进行精确控制。在传统的超声设备中,焦点通常固定在一个或几个预设的位置,而数字化全程动态聚焦则突破了这一限制,能够根据实际扫描需求实时调整焦点位置,从而实现从浅层到深层组织的连续高质量成像。这种技术不仅提高了图像的清晰度,还增强了对细微结构的分辨能力,尤其在复杂的临床场景中具有显著优势。

(2) 实现数字化全程动态聚焦的关键技术要点

为了实现数字化全程动态聚焦,需要依赖多个关键技术的支持。首先,设备必须具备强大的数字信号处理器(DSP),以完成对海量数据的实时处理。其次,超宽频带或变频探头的应用也是不可或缺的,这些探头能够在不同的频率范围内工作,为动态聚焦提供灵活的硬件基础。此外,还需要一套精密的算法来指导焦点位置的调整,这套算法需要综合考虑多种因素,如组织深度、声速差异以及目标区域的特性等。通过将这些技术有机结合,设备可以实现对任意深度组织的精准聚焦,从而大幅提高图像的质量和诊断的准确性。

(3) 动态聚焦技术的具体实施流程

在具体实施过程中,动态聚焦技术的实现分为多个步骤。第一步是对扫描区域进行初步评估,确定目标组织的深度范围和特性。这一步骤通常由设备的智能控制系统自动完成,无需操作人员过多干预。第二步是根据评估结果选择合适的探头频率,并设置初始焦点位置。随后,系统会实时监测回波信号的变化,并通过算法动态调整焦点位置,确保在不同深度下都能获得最佳的图像效果。最后一步是对整个过程进行优化,包括调整信号增益、滤波参数等,以进一步提升图像质量。这一系列步骤环环相扣,确保了动态聚焦技术的有效性和可靠性。

(4) 动态聚焦技术在临床应用中的价值体现

数字化全程动态聚焦技术在临床应用中展现了巨大的价值。例如,在腹部和产科检查中,由于目标器官的深度变化较大,传统固定焦点的设备往往难以满足需求,而动态聚焦技术可以通过实时调整焦点位置,确保对胎儿或内脏器官的清晰成像。在心血管检查中,该技术能够更准确地捕捉心脏壁运动和血流分布的细节,为医生提供更为可靠的诊断依据。此外,对于小器官和神经系统的检查,动态聚焦技术也能显著改善图像质量,帮助发现早期病变或细微异常。这些优势使得动态聚焦技术成为现代超声诊断设备不可或缺的一部分。

(5) 技术保障措施及优化方向

为了确保数字化全程动态聚焦技术的稳定运行,需要采取一系列技术保障措施。首先,设备制造商应严格控制硬件质量,确保探头和信号处理器的性能达到设计标准。其次,软件算法需要经过充分验证和优化,以适应各种复杂的临床场景。同时,定期的设备维护和技术升级也至关重要,这不仅能延长设备使用寿命,还能持续提升其性能表现。未来,随着人工智能和大数据技术的发展,动态聚焦技术有望进一步融合智能化元素,实现更加精准和个性化的成像效果。

数字化可变孔径及动态变迹技术应用

(1) 数字化可变孔径技术的核心原理

数字化可变孔径技术是现代超声成像系统中的关键技术之一,其核心在于通过动态调整超声波发射和接收的孔径大小,从而优化图像的空间分辨率和穿透深度。在实际应用中,不同组织深度对超声波的需求存在显著差异,浅层组织需要较高的空间分辨率以清晰显示细微结构,而深层组织则更注重穿透力以保证足够的图像质量。为此,采用数字化可变孔径技术可以根据目标区域的具体需求,智能调节发射和接收阵列的有效孔径大小。例如,在腹部检查时,系统会根据探头与腹壁的距离自动调整孔径参数,确保既能获得表层器官如肝脏表面的高分辨率图像,又能保证深部器官如胰腺的清晰度。

(2) 动态变迹技术的作用机制及其优势

动态变迹技术作为数字化可变孔径技术的延伸和补充,主要通过调整超声波束的形状来进一步提升图像质量。具体而言,这项技术可以在每次脉冲发射过程中实时改变波束的宽度和方向,使得超声能量更加集中于感兴趣区域,同时有效抑制旁瓣干扰。这种动态调整不仅提高了图像的空间分辨率,还显著减少了伪影的产生。特别是在血管检查中,动态变迹技术能够更好地捕捉血流信号,提高彩色多普勒图像的敏感性和准确性。此外,该技术还能根据不同探头类型(如线阵、凸阵等)的特点进行自适应调节,确保各类检查都能获得最佳图像效果。

(3) 技术实现的关键环节及实施流程

在技术实现层面,数字化可变孔径及动态变迹技术主要依赖于高性能数字信号处理器(DSP)和先进的算法支持。首先,系统需要建立精确的声学模型,用于计算不同深度和组织特性下的最优孔径参数。其次,通过高速数据采集模块实时获取回波信号,并结合内置的图像质量评估算法动态调整孔径设置。整个过程涉及复杂的数学运算和信号处理,包括但不限于傅里叶变换、滤波器设计以及自适应滤波等。在具体实施时,这些技术通常集成在设备的操作系统中,用户只需选择相应的检查模式,系统便会自动完成所有参数调整。为确保技术的稳定性和可靠性,还需要定期校准探头和系统硬件,以维持最佳性能状态。

(4) 临床应用中的技术适配性分析

从临床应用的角度来看,数字化可变孔径及动态变迹技术的应用范围非常广泛。在产科检查中,这两项技术可以显著改善胎儿心脏结构的显示效果,帮助医生更准确地评估心室发育情况。对于小器官检查,如甲状腺或乳腺,它们能有效提升微小病变的检出率,为早期诊断提供有力支持。而在心血管领域,动态变迹技术特别适用于冠状动脉血流检测,能够更清晰地显示血流动态变化。值得注意的是,为了充分发挥这些技术的优势,需要针对不同检查部位和探头类型制定专门的参数配置方案,并通过大量的临床验证不断优化调整。这不仅要求设备具备强大的计算能力,还需要操作者掌握相关的技术知识,以确保在实际应用中达到预期效果。

(5) 系统兼容性与持续升级能力保障

考虑到医疗设备的长期使用需求,数字化可变孔径及动态变迹技术的设计必须充分考虑系统的兼容性和升级潜力。一方面,这些技术应能无缝对接现有的硬件平台,包括各类探头和成像模块,确保新旧设备之间的平滑过渡。另一方面,随着医学影像技术的不断发展,未来可能会出现新的成像模式或更高精度的探测需求。因此,在系统架构设计时就应当预留足够的扩展空间,比如支持更高的采样频率、更大的动态范围等。此外,还可以通过软件更新的方式引入新型算法或优化现有功能,从而使设备始终保持在技术前沿。这种前瞻性的设计思路不仅能延长设备的使用寿命,还能为医疗机构带来持续的技术增值。

A/D转换精度保障措施

(1) A/D转换精度的基本概念与重要性

转换精度是全数字彩色多普勒超声诊断仪中一个关键的技术参数,其直接影响到图像的清晰度和诊断的准确性。在本项目中,要求A/D转换精度达到12位(bit),这意味着系统能够将模拟信号以更精细的分辨率转换为数字信号,从而保留更多的原始信息。高精度的A/D转换可以显著减少信号失真,确保最终生成的图像更加真实地反映人体组织结构。从技术角度而言,A/D转换过程涉及多个步骤,包括采样、量化和编码,每一个环节都需要严格控制以保证最终输出数据的质量。

为了实现这一目标,首先需要选用高性能的模数转换芯片。这些芯片不仅具备较高的转换精度,还能够在高速运行状态下保持稳定性。此外,还需要对电路设计进行优化,例如通过降低噪声干扰来提高信噪比,这对于确保转换后的数字信号质量至关重要。同时,考虑到医疗设备的特殊性,还需要采取措施防止电磁干扰等因素对A/D转换过程产生不良影响。

(2) 硬件层面的保障措施

在硬件设计方面,采用分立式A/D转换模块是一种常见且有效的策略。具体来说,可以通过独立配置不同的A/D转换器来分别处理来自不同探头的信号,这样可以避免因信号混合而导致的相互干扰问题。此外,在电路板布局上应遵循严格的EMC(电磁兼容性)规范,确保各个组件之间的电磁干扰降到最低。对于禹州市梁北镇卫生院的需求,建议使用具有低功耗特性的A/D转换芯片,这不仅可以减少热量积累,还能进一步提升系统的可靠性和长期使用的稳定性。

另一个重要的硬件保障措施是引入屏蔽技术。通过对敏感线路实施金属屏蔽或使用特殊的绝缘材料包裹,可以有效隔绝外部环境中的电磁波干扰。同时,在电源管理部分也需特别注意,采用稳压电源供应,并结合滤波电路去除高频杂波,从而为A/D转换提供一个纯净的工作环境。这种做法有助于维持整个系统的稳定运行,特别是在复杂多变的临床环境中显得尤为重要。

(3) 软件算法的支持与优化

除了硬件上的改进之外,软件算法同样在保障A/D转换精度方面发挥着不可替代的作用。现代超声诊断设备通常会集成先进的数字信号处理技术,如自适应滤波和动态范围压缩等,这些技术可以进一步提升A/D转换后的信号质量。例如,通过应用自适应滤波算法,可以实时监测并调整滤波参数,以适应不同类型组织产生的回波信号特征,从而最大限度地保留有用信息。

此外,还可以利用校正算法对A/D转换过程中可能出现的误差进行补偿。这类算法通常基于大量的实验数据构建而成,能够针对特定型号的A/D转换器特性进行精准校准。在校正过程中,系统会自动检测当前转换结果与理想值之间的偏差,并通过微调参数逐步减小该偏差。这种闭环控制机制能够显著提高A/D转换的整体精度,确保最终输出的数字信号满足临床诊断的要求。

图像处理与优化技术路径

斑点噪声抑制技术多模式应用方案

(1) 斑点噪声抑制技术在不同成像模式下的应用现状

斑点噪声是超声成像中常见的问题,它会显著降低图像的质量和诊断的准确性。针对禹州市梁北镇卫生院购置的全数字彩色多普勒超声诊断仪,其斑点噪声抑制技术需支持至少7档调节,以适应多种临床应用场景。具体而言,在二维图像模式下,该技术通过智能算法优化像素分布,从而减少伪影对组织结构的影响。而在造影成像模式下,由于微泡信号的复杂性,需要更高精度的噪声过滤机制来区分真实信号与干扰信号。此外,在三维成像模式中,由于数据量的增加,噪声抑制技术必须具备更强的计算能力和更高的处理效率,以确保实时性和清晰度。

(2) 斑点噪声抑制技术的具体实现路径

为了实现上述目标,采用了一种多层次、多维度的噪声抑制策略。首先,在硬件层面,设备配备了高性能的数字信号处理器(DSP),能够快速处理来自探头的原始数据流。其次,在软件层面,通过自适应滤波器技术动态调整滤波参数,根据不同的组织类型和深度自动优化去噪效果。例如,在肝脏扫描时,系统会自动识别肝实质的特性,并选择适合的滤波强度;而在血管检查中,则会优先保护血流信号的完整性。同时,还引入了机器学习算法,通过对大量临床数据的学习,进一步提升噪声抑制的准确性和一致性。

(3) 斑点噪声抑制技术的应用挑战及解决方案

尽管斑点噪声抑制技术具有诸多优势,但在实际应用中也面临一些挑战。例如,过度去噪可能导致重要细节信息的丢失,尤其是在肿瘤边界或微小病变的检测中。为解决这一问题,采用了分级去噪策略,允许用户根据具体需求手动调节去噪级别。此外,对于不同类型的探头,如凸阵探头、线阵探头等,还需分别设计适配的去噪参数集,以确保最佳性能。最后,考虑到临床操作中的多样性,系统还提供了预设模板功能,医生可以根据常见病症快速选择合适的去噪方案,从而提高工作效率。

(4) 技术实施过程中的关键步骤与注意事项

在将斑点噪声抑制技术应用于超声诊断仪时,需要遵循一系列严格的实施流程。第一步是对设备进行校准,确保所有传感器和处理器处于最佳状态。第二步是加载经过验证的算法模型,并通过模拟测试验证其有效性。第三步是在真实环境中进行试运行,收集反馈并进一步优化参数设置。在此过程中,特别需要注意的是保持系统的稳定性和兼容性,避免因更新算法而导致其他功能异常。同时,定期维护和升级也是必不可少的环节,以应对不断变化的临床需求和技术进步。

(5) 系统架构设计与性能保障措施

从系统架构的角度来看,斑点噪声抑制技术的实现依赖于一个高效的数据处理管道。该管道包括前端采集模块、中间处理模块以及后端显示模块。前端采集模块负责获取原始超声信号,中间处理模块则承担主要的去噪任务,而后端显示模块则用于呈现最终结果。为了保障整体性能,各模块之间采用了高速接口连接,并且加入了缓存机制以减少延迟。此外,还设置了多重冗余保护措施,如断电恢复功能和错误日志记录,以便及时发现和解决问题。通过这些设计,确保了斑点噪声抑制技术能够在各种复杂的临床场景下稳定运行。

自动血流跟踪技术实现方式

(1) 自动血流跟踪技术的核心原理与现状背景

自动血流跟踪技术是现代超声诊断仪中一项关键的图像优化技术,其主要目的是通过智能算法实现对血流信号的精确捕捉和动态优化。这项技术基于先进的图像处理算法,能够实时分析血流信号的强度、方向和速度分布,从而显著提升彩色多普勒图像的质量。在禹州市梁北镇卫生院购置的全数字彩色多普勒超声诊断仪中,自动血流跟踪技术的应用将直接影响到心血管系统疾病的诊断精度。目前,传统的血流信号采集方式往往依赖于手动调节ROI(感兴趣区域)框的位置和角度,这种方式不仅耗时费力,而且容易受到操作者主观因素的影响,导致诊断结果的不一致性。

(2) 技术挑战与解决措施

实现自动血流跟踪技术面临的主要挑战包括如何准确识别血流信号特征、如何在不同探头类型间保持一致性和如何确保实时性要求。为了解决这些问题,采用了基于深度学习的血流信号特征提取算法,该算法能够从原始超声回波数据中自动识别出最具代表性的血流动态特征。同时,为了适应不同探头类型带来的信号差异,引入了自适应校准机制,通过对不同频率范围内的信号进行归一化处理,确保了跨探头的一致性表现。此外,在实时性方面,通过硬件加速单元与软件优化相结合的方式,实现了毫秒级的信号处理速度,完全满足临床诊断中的实时需求。

(3) 具体技术与管理方式

在具体实现上,自动血流跟踪技术采用了多层次的技术架构。首先,在底层数据处理阶段,利用高性能DSP芯片完成原始超声信号的数字化转换,并通过FPGA实现快速傅里叶变换,提取出血流信号的基本频谱特征。其次,在中间层算法处理阶段,应用卷积神经网络模型对这些频谱特征进行深度分析,生成精准的血流分布图。最后,在用户交互界面层面,通过图形化显示模块将优化后的血流图像以直观的形式呈现给操作者。整个过程严格遵循医学影像质量控制标准,确保每一步骤都达到最高的精度要求。同时,为了便于后续维护和升级,所有算法均采用模块化设计,支持灵活的功能扩展和技术更新。

(4) 实施流程与操作步骤

在实际应用中,自动血流跟踪技术的实施流程可以分为几个关键步骤。第一步是初始化设置,包括选择合适的探头类型和设定基本参数范围。第二步是启动自动跟踪功能,此时系统会自动扫描整个检查区域,寻找最明显的血流信号特征点。第三步是动态优化阶段,系统根据实时采集的数据不断调整ROI框的位置和角度,确保始终捕捉到最佳的血流图像。第四步是结果验证,操作者可以通过对比优化前后的图像效果来评估系统的性能表现。最后一步是保存和导出优化后的图像数据,以便后续的诊断分析使用。在整个过程中,系统提供了详细的日志记录功能,方便追溯每个操作步骤的具体参数设置和优化结果。

穿刺针增强技术支持措施

(1) 穿刺针增强技术的核心原理与实际应用

穿刺针增强技术是全数字彩色多普勒超声诊断仪中一项关键的图像优化功能,主要用于提高在复杂组织背景下的穿刺针可视化效果。这项技术通过先进的信号处理算法,能够显著提升穿刺针与周围组织之间的对比度,使操作者能够在实时成像过程中更清晰地观察到穿刺针的位置和方向。具体来说,该技术利用了图像增强算法对穿刺针的边缘进行锐化处理,同时通过自适应校正角度功能,动态调整图像显示参数以匹配不同穿刺角度的需求。这种技术的应用不仅提高了穿刺操作的精确性,还有效减少了因视觉误差导致的操作失误。

(2) 技术实现过程中的挑战与解决方案

在实际应用中,穿刺针增强技术面临着多重技术挑战。首先是穿刺针与周围组织的对比度问题,在某些情况下,尤其是当穿刺针处于较深部位或被密集组织包围时,其边界可能变得模糊不清。为解决这一问题,采用了一种基于梯度分析的图像处理方法,通过对穿刺针边缘像素的梯度值进行计算和优化,从而增强了边界清晰度。其次是角度校正的准确性问题,由于穿刺操作通常需要在多个角度下进行,如何确保角度校正的实时性和精确性成为一大难点。为此,引入了智能角度补偿算法,该算法能够根据探头位置和穿刺路径的变化,自动调整图像显示参数,保证穿刺针始终处于最佳可视化状态。

(3) 具体技术支持措施与实施流程

为了确保穿刺针增强技术的有效性,从硬件和软件两个层面进行了全面的技术支持。在硬件方面,配备了高灵敏度的探头和高性能的图像处理器,这些设备能够快速捕捉并处理来自穿刺区域的超声信号。特别是凸阵和线阵探头的支持,使得这项技术可以应用于多种类型的穿刺操作,无论是浅表组织还是深层器官的穿刺都能获得良好的效果。在软件方面,开发了双屏实时对比显示功能,允许操作者同时查看增强前后的图像效果,从而更好地评估穿刺针的位置和方向。此外,还设置了自适应校正角度功能,用户可以根据实际需求手动或自动调整校正参数,进一步提升了操作灵活性和便利性。

图像放大功能多层次实现方法

(1) 图像放大功能的多模式需求分析

在医疗诊断设备中,图像放大的功能直接关系到医生对病变区域的观察精度。对于禹州市梁北镇卫生院购置的全数字彩色多普勒超声诊断仪,其图像放大功能需要支持高清放大和全局、...

禹州市梁北镇卫生院购置彩色多普勒诊断仪项目投标方案.docx