长春市总工会自动体外除颤器采购项目投标方案

第一章 技术方案

7

第一节 产品设计方案

7

一、 极寒环境结构设计

7

二、 宽温域热控系统设计

28

三、 复杂环境稳定性保障

41

四、 物理防护性能实现

60

第二节 产品适用性说明

77

一、 长春气候适应性

77

二、 多场景防护能力

91

三、 公共场所适配设计

97

四、 高噪音环境语音调节

109

第三节 关键材料附件选配方案

130

一、 低温性能电池配置

131

二、 预连接电极片设计

142

三、 机箱材质选型

150

四、 急救包标准配置

170

第四节 生产工艺

183

一、 关键部件质量控制

183

二、 出厂自检流程设计

194

三、 性能测试验证方法

202

四、 长期稳定性保障工艺

208

第二章 培训人员和培训方案

229

第一节 培训计划

229

一、 投放点覆盖方案

229

二、 课程时长设置

236

三、 培训实施周期

243

第二节 培训范围

251

一、 使用操作员培训

251

二、 维修维护工程师培训

262

第三节 实施及措施

273

一、 培训方式设计

273

二、 师资配置方案

283

三、 培训资料准备

295

四、 考核认证机制

299

第四节 成效保障措施

308

一、 培训档案管理

308

二、 复训服务安排

322

三、 技术支持平台

328

四、 培训效果评估

338

第五节 人员资格证书

349

一、 讲师资质认证

349

二、 讲师经验要求

359

三、 佐证材料准备

364

第三章 项目实施方案

379

第一节 实施计划方案

379

一、 项目实施阶段划分

379

二、 项目执行责任体系

396

三、 设备分批配送规划

406

四、 采购人对接机制

418

五、 现场安装标准流程

424

第二节 项目进度规划

430

一、 项目进度甘特图编制

430

二、 实施周期控制

441

三、 关键节点控制

458

四、 进度偏差应对措施

470

五、 进度报告管理

475

第三节 应急保障方案

480

一、 突发情况应急响应机制

480

二、 应急小组组建

501

三、 备用资源储备

506

四、 紧急配送机制

525

五、 应急联络体系

531

第四章 交付方案

542

第一节 交付流程方案

542

一、 全流程步骤规划

542

二、 运输防护保障措施

552

三、 责任确认机制建设

567

四、 区域交付协调方案

573

第二节 应急方案

584

一、 运输突发情况应对

584

二、 设备损坏应急处理

598

三、 现场资源应急调拨

604

四、 紧急联系人响应机制

619

第三节 进度计划及保障措施

625

一、 交付时间表制定

625

二、 45日交付控制方案

640

三、 资源保障配置方案

655

四、 进度监控报告机制

667

第五章 售后服务

671

第一节 售后服务内容

671

一、 设备质保期故障处理

671

二、 设备维护保养服务

685

三、 技术咨询支持服务

691

第二节 售后服务机构设置

710

一、 本地化服务网点布局

710

二、 服务人员团队配置

726

三、 技术支持能力保障

737

第三节 故障响应方式与时间

757

一、 故障响应机制建立

758

二、 响应时间保障措施

767

三、 备件更换响应流程

776

第四节 设备维护经验

791

一、 维护服务流程体系

791

二、 定期巡检服务方案

805

三、 故障处理案例经验

810

第六章 应急处置方案

830

第一节 应急到达能力

830

一、 三小时到达承诺

830

二、 本地服务机构配置

838

三、 技术保障响应时效

846

四、 过往项目响应证明

854

第二节 反馈机制建设

863

一、 多渠道反馈平台

863

二、 信息处理流程

870

三、 专人负责制

882

四、 机制运行保障

888

第三节 应急处置措施

893

一、 常见故障应对方案

893

二、 备用设备管理

903

三、 现场处置工具

910

四、 使用单位联动机制

915

第四节 保障预防措施

921

一、 定期巡检计划

921

二、 故障预警系统

931

三、 备用设备配置

936

四、 使用环境优化

945

第五节 设备维护经验

951

一、 过往维护案例

951

二、 维护人员资质

959

三、 质量控制措施

965

四、 维护设备配置

971

技术方案

产品设计方案

极寒环境结构设计

外壳材料抗低温性能

材料选型考量

低温韧性要求

在本项目中,所选外壳材料需在-5℃至50℃的温度范围内,保持良好的柔韧性和抗冲击性能。这是因为极寒环境下,外壳可能会受到各种外力冲击,如风沙、物体碰撞等。通过低温冲击试验,能验证材料在极寒条件下的韧性,确保外壳可承受一定程度的外力冲击而不损坏。材料的低温断裂伸长率需满足相关标准要求,这是衡量材料在低温下是否易破裂的重要指标。只有低温断裂伸长率达标,才能保证在低温环境下外壳不会轻易破裂,为内部电子元件提供可靠保护。

良好的柔韧性和抗冲击性能可使外壳在极寒环境下适应各种复杂情况。例如,在-5℃的低温环境中,若外壳柔韧性不足,可能会在轻微碰撞下出现裂缝,导致内部元件暴露在恶劣环境中。而通过低温冲击试验筛选出的材料,能有效避免此类情况发生。同时,严格控制材料的低温断裂伸长率,可确保外壳在长期使用过程中的稳定性,减少因外壳破裂而导致的设备故障和维修成本。

此外,还需对材料的低温韧性进行长期监测和评估。随着时间推移和环境变化,材料的性能可能会发生一定程度的改变。定期对材料进行低温韧性测试,能及时发现性能变化并采取相应措施,如更换材料或加强防护等,以保证设备在整个使用寿命周期内都能稳定运行。

电子元件低温性能测试

收缩率控制

在外壳设计过程中,精确测量材料在不同温度下的收缩率并制定严格的收缩率控制范围至关重要。这是因为材料在极寒环境下会发生收缩,如果收缩率过大或不均匀,可能会导致外壳尺寸精度下降,影响设备的整体性能和安装。在外壳设计时,要充分考虑材料的收缩特性,预留合理的收缩余量。例如,在-5℃的低温环境下,材料可能会有一定程度的收缩,预留收缩余量可确保外壳在低温环境下仍能保持合适的尺寸,不会因收缩而导致与内部元件不匹配或出现缝隙。

采用先进的成型工艺能减少材料收缩的不均匀性,提高外壳的整体质量。先进的成型工艺可以使材料在成型过程中更加均匀地收缩,避免出现局部收缩过大或过小的情况。同时,通过对成型工艺的优化,还能提高外壳的表面平整度和光洁度,增强外壳的美观性和防护性能。

对收缩率的控制还需进行实时监测和调整。在生产过程中,要对每一批次的材料进行收缩率测试,确保其符合设计要求。如果发现收缩率超出控制范围,要及时调整成型工艺或更换材料,以保证外壳的质量和性能。此外,还可以建立收缩率数据库,对不同材料在不同温度下的收缩率进行记录和分析,为后续的设计和生产提供参考。

抗紫外线性能

为提高外壳的抗老化能力,选择具有良好抗紫外线性能的材料或在材料表面添加抗紫外线涂层是必要的。极寒地区通常紫外线辐射较强,长期的紫外线照射会使材料老化,降低外壳的性能和使用寿命。通过紫外线老化试验,能评估材料在长期紫外线照射下的性能变化,确保外壳在极寒地区的使用寿命。例如,经过一定时间的紫外线照射后,观察材料的颜色、硬度、强度等性能指标的变化,判断材料是否能满足长期使用的要求。

定期对外壳进行检查和维护,能及时发现并处理因紫外线照射而导致的材料老化问题。检查外壳表面是否出现裂纹、变色、粉化等现象,若发现问题,及时采取修复或更换措施。同时,还可以对老化的外壳进行清洁和保养,如涂抹防护剂等,以延长其使用寿命。

在选择抗紫外线材料或涂层时,要考虑其与外壳材料的兼容性和稳定性。兼容性良好的材料和涂层能更好地结合在一起,发挥抗紫外线的作用。稳定性则保证了在长期使用过程中,抗紫外线性能不会因环境变化而大幅下降。此外,还需对市场上的抗紫外线材料和涂层进行调研和比较,选择性价比高、性能可靠的产品。

材料性能测试

低温性能指标

在本项目中,明确外壳材料在-5℃至50℃温度范围内的各项性能指标要求十分关键。例如,低温强度应不低于一定数值,这是保证外壳在极寒环境下能承受外力冲击的重要指标。通过严格的测试手段,确保材料的实际性能符合所设定的指标要求。测试手段包括低温拉伸试验、低温压缩试验等,这些试验能准确测量材料在低温下的力学性能。

对测试结果进行详细记录和分析,能为材料的质量控制提供依据。记录测试过程中的各项数据,如试验温度、加载速度、材料变形量等,通过对这些数据的分析,能判断材料是否符合性能指标要求。如果发现材料性能不达标,要及时查找原因,如材料质量问题、生产工艺问题等,并采取相应的改进措施。

此外,还需建立材料性能数据库,将每次测试结果录入数据库,以便对材料性能进行长期跟踪和分析。通过对数据库中的数据进行统计和分析,可以发现材料性能的变化趋势,为后续的材料选型和质量控制提供参考。同时,还可以与其他类似项目的材料性能数据进行对比,不断优化材料的性能指标和测试方法。

低温老化试验

将材料样品置于模拟极寒环境的试验箱中进行长时间的低温老化试验,能模拟实际使用情况。在试验过程中,定期对试验样品进行性能检测,观察材料性能随时间的变化趋势。例如,检测材料的硬度、强度、韧性等性能指标,分析这些指标在低温老化过程中的变化规律。根据试验结果,评估材料的使用寿命和可靠性,为外壳的设计和使用提供参考。

长时间的低温老化试验可以模拟材料在实际使用过程中经历的多次温度循环和长期低温环境的影响。通过对试验结果的分析,能预测材料在实际使用中的性能变化情况,提前采取措施,如调整外壳设计、更换材料等,以保证设备的可靠性和使用寿命。

在进行低温老化试验时,要严格控制试验条件,确保试验结果的准确性和可靠性。试验条件包括试验温度、湿度、时间等,这些条件的变化会对试验结果产生影响。同时,要对试验样品进行合理的选择和制备,确保样品具有代表性和一致性。此外,还可以对不同批次的材料进行低温老化试验,比较它们的性能差异,为材料的质量控制提供依据。

耐化学腐蚀测试

选用常见的化学物质,如酸、碱、盐溶液等,对材料进行浸泡试验,能评估材料的耐化学腐蚀性。在极寒环境下,设备可能会接触到各种化学物质,如道路融雪剂、工业废气等,这些化学物质可能会对外壳材料造成腐蚀。观察材料表面在化学物质作用下的变化情况,如是否出现变色、溶解、膨胀等现象,根据测试结果,选择合适的防护措施,如涂覆防腐涂层等,提高外壳的耐化学腐蚀能力。

不同的化学物质对材料的腐蚀作用不同,因此要选择具有代表性的化学物质进行浸泡试验。例如,在工业污染严重的地区,可能需要重点测试材料对酸和碱的耐受性;在沿海地区,可能需要测试材料对盐溶液的耐受性。通过对材料进行全面的耐化学腐蚀测试,能了解材料在不同化学环境下的性能,为选择合适的防护措施提供依据。

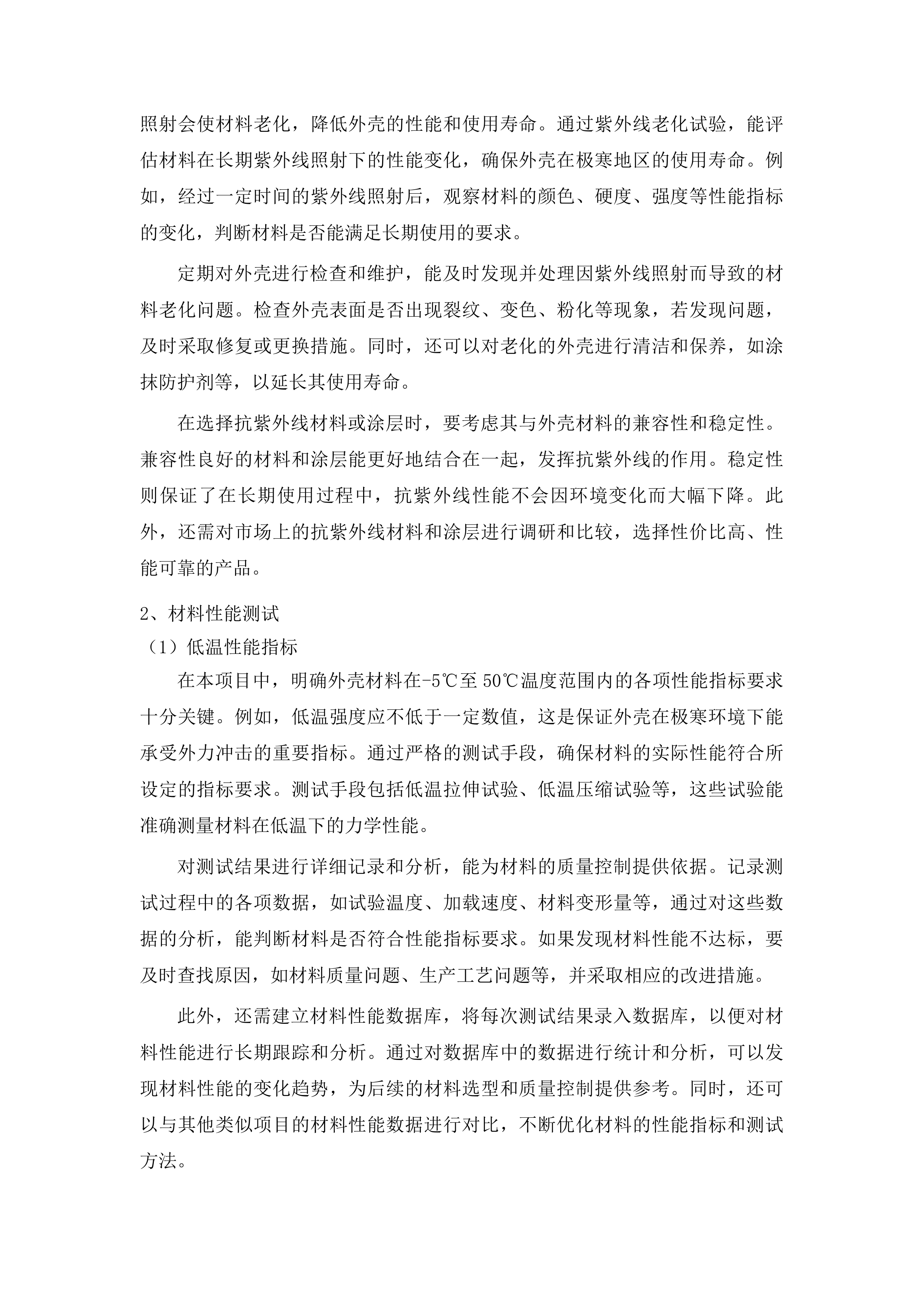

在选择防护措施时,要考虑防护措施的可行性和有效性。涂覆防腐涂层是一种常见的防护措施,但不同的涂层对不同化学物质的防护效果可能不同。因此,要根据测试结果选择合适的涂层,并对涂层的质量和施工工艺进行严格控制,确保防护措施能有效提高外壳的耐化学腐蚀能力。此外,还可以对防护后的材料进行再次测试,验证防护措施的效果。

低温防护涂层涂覆

材料应用优势

保护内部元件

在本项目中,坚固的外壳能抵御极寒环境下的恶劣条件,如低温、风沙等,为内部电子元件提供可靠保护。极寒环境下,低温会使电子元件的性能下降,风沙可能会侵蚀元件表面,影响其正常工作。坚固的外壳可以阻挡这些外界因素的侵害,防止外界因素对内部元件的侵蚀和损坏,延长设备的使用寿命。

外壳的保护作用还能确保内部元件在稳定的环境中工作,提高设备的性能和可靠性。稳定的环境可以减少元件因外界因素干扰而出现的故障,保证设备的正常运行。例如,在-5℃的低温环境下,外壳可以保持内部温度相对稳定,使电子元件在适宜的温度范围内工作,避免因温度过低而导致的性能下降和故障发生。

此外,外壳的设计还可以考虑对内部元件的电磁屏蔽作用。在极寒环境下,可能会存在各种电磁干扰,如雷电、电气设备等产生的电磁辐射。外壳采用具有电磁屏蔽性能的材料或设计,可以有效减少电磁干扰对内部元件的影响,进一步提高设备的性能和可靠性。

降低成本

外壳材料的抗低温性能好,能减少因外壳损坏而导致的设备维修和更换频率,降低使用成本。在极寒环境下,如果外壳材料不耐低温,容易出现破裂、变形等问题,需要频繁进行维修和更换。而具有良好抗低温性能的外壳材料可以在长期使用过程中保持稳定,减少维修和更换的次数,降低使用成本。

长期稳定的性能使设备的使用寿命延长,减少了设备的更新换代成本。设备的更新换代需要投入大量的资金和时间,而通过使用抗低温性能好的外壳材料,可以延长设备的使用寿命,推迟设备的更新换代时间,降低更新换代成本。

提高设备的可靠性和稳定性,还能减少因设备故障而带来的经济损失。在极寒环境下,设备故障可能会导致生产停滞、数据丢失等问题,给用户带来巨大的经济损失。而可靠稳定的设备可以避免这些问题的发生,为用户节省经济成本。此外,还可以减少因设备故障而产生的维修费用和停机损失,进一步降低使用成本。

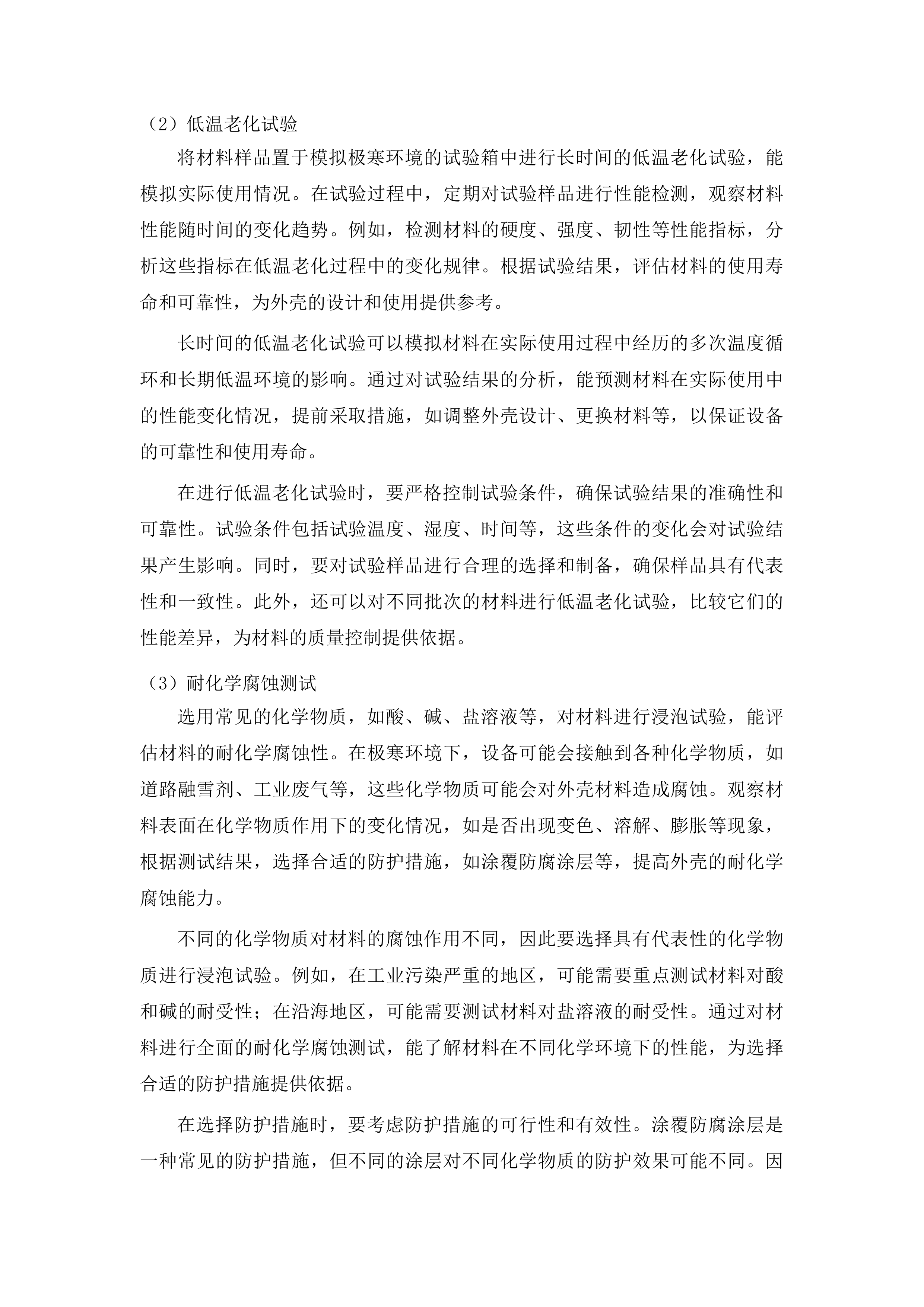

防护涂层涂覆过程

提升品质竞争力

优质的外壳材料体现了设备的高品质和可靠性,有助于提升产品在市场上的形象和声誉。在竞争激烈的市场中,消费者更倾向于选择品质可靠的产品。优质的外壳材料可以让消费者直观地感受到产品的高品质,增强消费者对产品的信任和满意度。满足用户在极寒环境下对设备性能的要求,使产品在竞争激烈的市场中脱颖而出,提高市场竞争力。

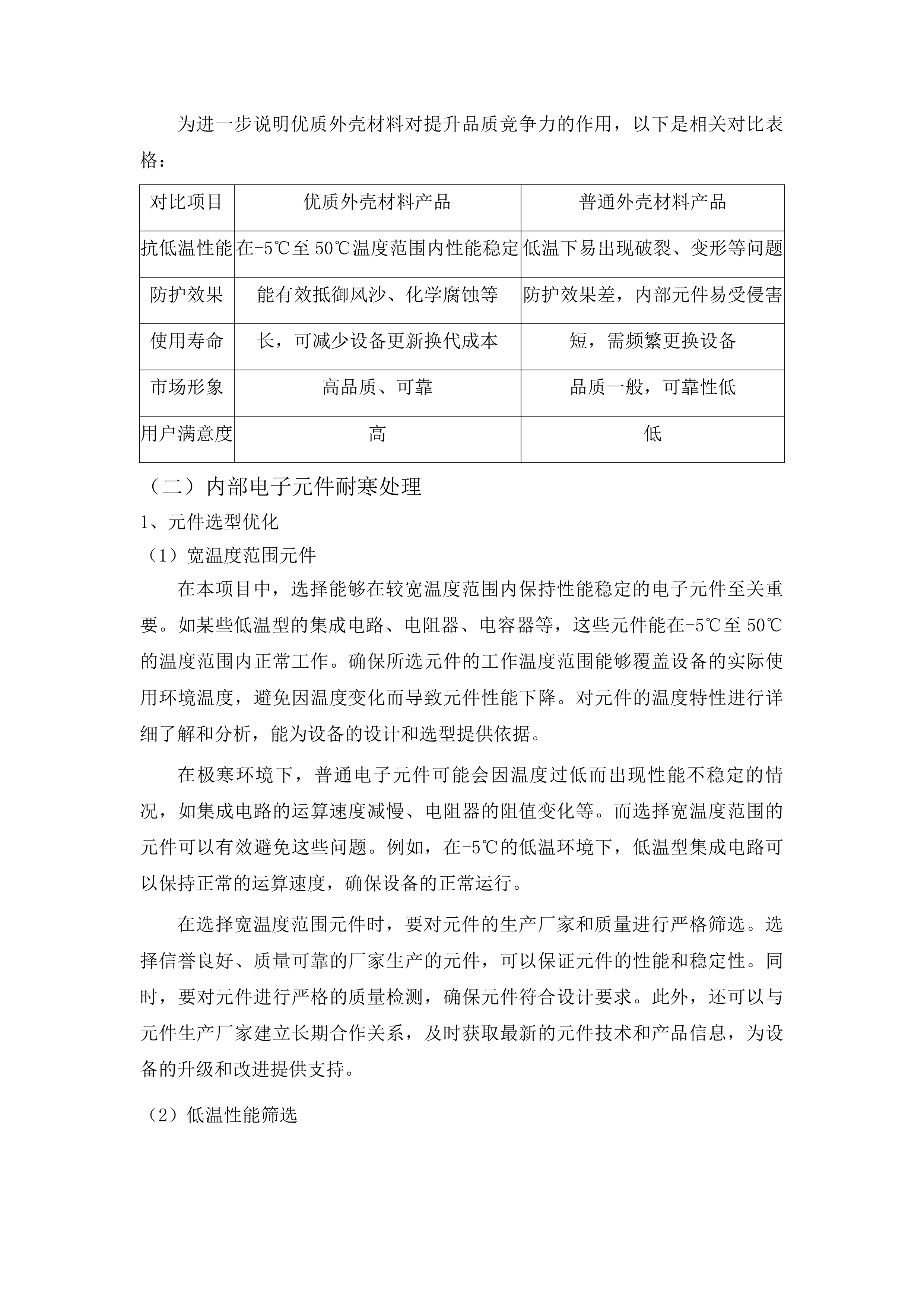

为进一步说明优质外壳材料对提升品质竞争力的作用,以下是相关对比表格:

对比项目

优质外壳材料产品

普通外壳材料产品

抗低温性能

在-5℃至50℃温度范围内性能稳定

低温下易出现破裂、变形等问题

防护效果

能有效抵御风沙、化学腐蚀等

防护效果差,内部元件易受侵害

使用寿命

长,可减少设备更新换代成本

短,需频繁更换设备

市场形象

高品质、可靠

品质一般,可靠性低

用户满意度

高

低

内部电子元件耐寒处理

元件选型优化

宽温度范围元件

在本项目中,选择能够在较宽温度范围内保持性能稳定的电子元件至关重要。如某些低温型的集成电路、电阻器、电容器等,这些元件能在-5℃至50℃的温度范围内正常工作。确保所选元件的工作温度范围能够覆盖设备的实际使用环境温度,避免因温度变化而导致元件性能下降。对元件的温度特性进行详细了解和分析,能为设备的设计和选型提供依据。

在极寒环境下,普通电子元件可能会因温度过低而出现性能不稳定的情况,如集成电路的运算速度减慢、电阻器的阻值变化等。而选择宽温度范围的元件可以有效避免这些问题。例如,在-5℃的低温环境下,低温型集成电路可以保持正常的运算速度,确保设备的正常运行。

在选择宽温度范围元件时,要对元件的生产厂家和质量进行严格筛选。选择信誉良好、质量可靠的厂家生产的元件,可以保证元件的性能和稳定性。同时,要对元件进行严格的质量检测,确保元件符合设计要求。此外,还可以与元件生产厂家建立长期合作关系,及时获取最新的元件技术和产品信息,为设备的升级和改进提供支持。

低温性能筛选

对采购的电子元件进行低温性能测试,筛选出符合低温要求的元件是确保设备在极寒环境下正常工作的重要环节。制定严格的筛选标准,确保元件在低温环境下的性能指标达到规定要求。例如,规定元件在-5℃的低温环境下,其电气参数的变化范围不得超过一定比例。对筛选过程进行详细记录,保证元件的质量可追溯性。

在筛选过程中,要采用专业的测试设备和方法。如使用低温试验箱模拟极寒环境,对元件进行长时间的低温测试。在测试过程中,要对元件的各项性能指标进行实时监测和记录,确保测试结果的准确性和可靠性。如果发现元件的性能指标不符合要求,要及时将其淘汰,避免使用到不合格的元件。

此外,还可以对筛选出的合格元件进行二次检测和验证。在设备组装完成后,对设备进行整体的低温性能测试,检查元件在实际工作环境中的性能表现。如果发现有元件出现性能问题,要及时进行更换和调整,确保设备的可靠性和稳定性。同时,要对筛选过程和测试结果进行总结和分析,不断优化筛选标准和测试方法,提高筛选效率和准确性。

抗干扰能力考量

在极寒环境下,外界干扰因素可能增多,因此要选择抗干扰能力强的电子元件。评估元件的电磁兼容性,确保元件在复杂的电磁环境下能够正常工作。例如,在极寒地区可能会存在较强的电磁辐射,如雷电、电气设备等产生的电磁干扰。选择具有良好电磁兼容性的元件可以有效减少这些干扰对设备的影响。采取必要的抗干扰措施,如屏蔽、滤波等,提高设备的整体抗干扰能力。

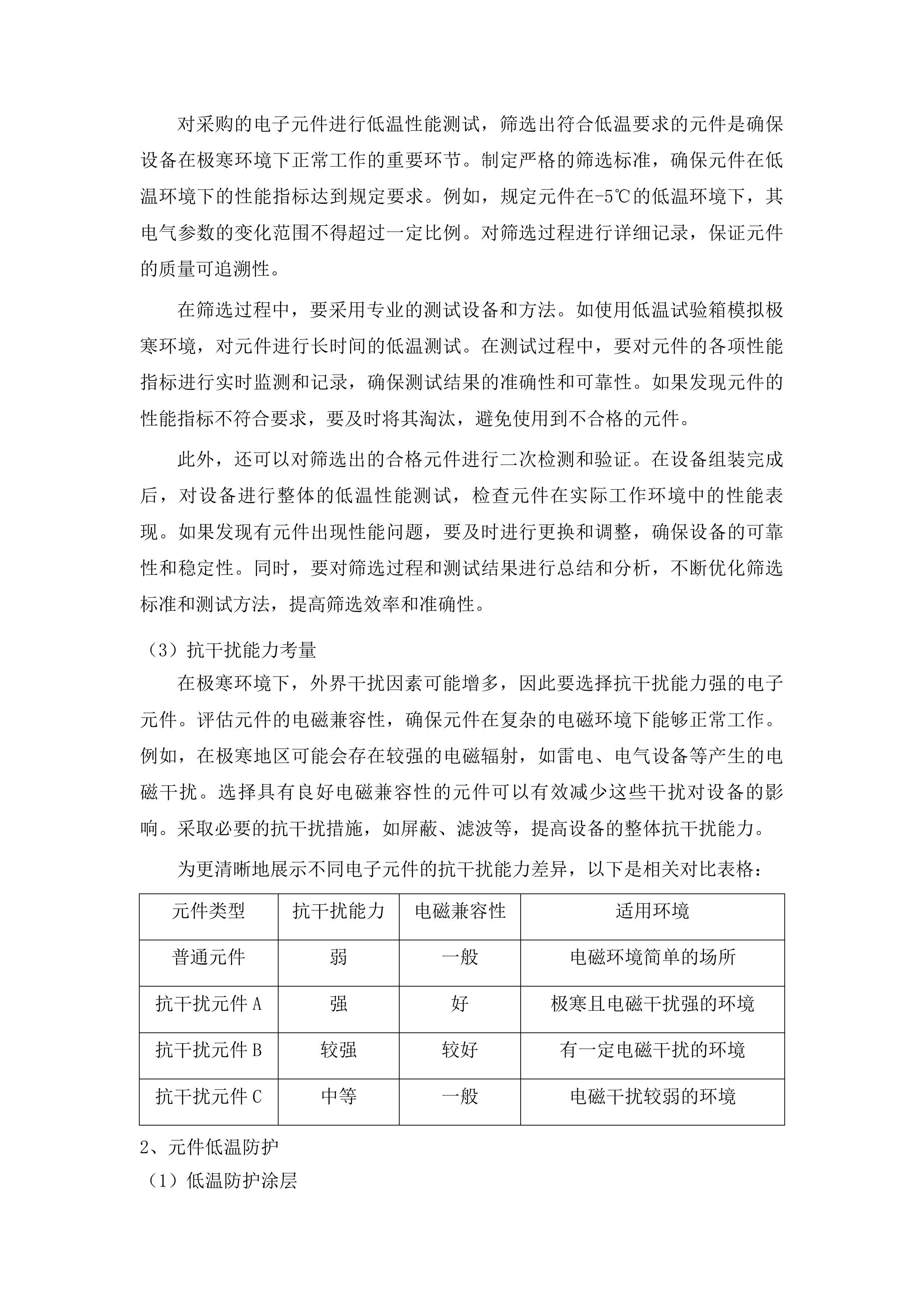

为更清晰地展示不同电子元件的抗干扰能力差异,以下是相关对比表格:

元件类型

抗干扰能力

电磁兼容性

适用环境

普通元件

弱

一般

电磁环境简单的场所

抗干扰元件A

强

好

极寒且电磁干扰强的环境

抗干扰元件B

较强

较好

有一定电磁干扰的环境

抗干扰元件C

中等

一般

电磁干扰较弱的环境

元件低温防护

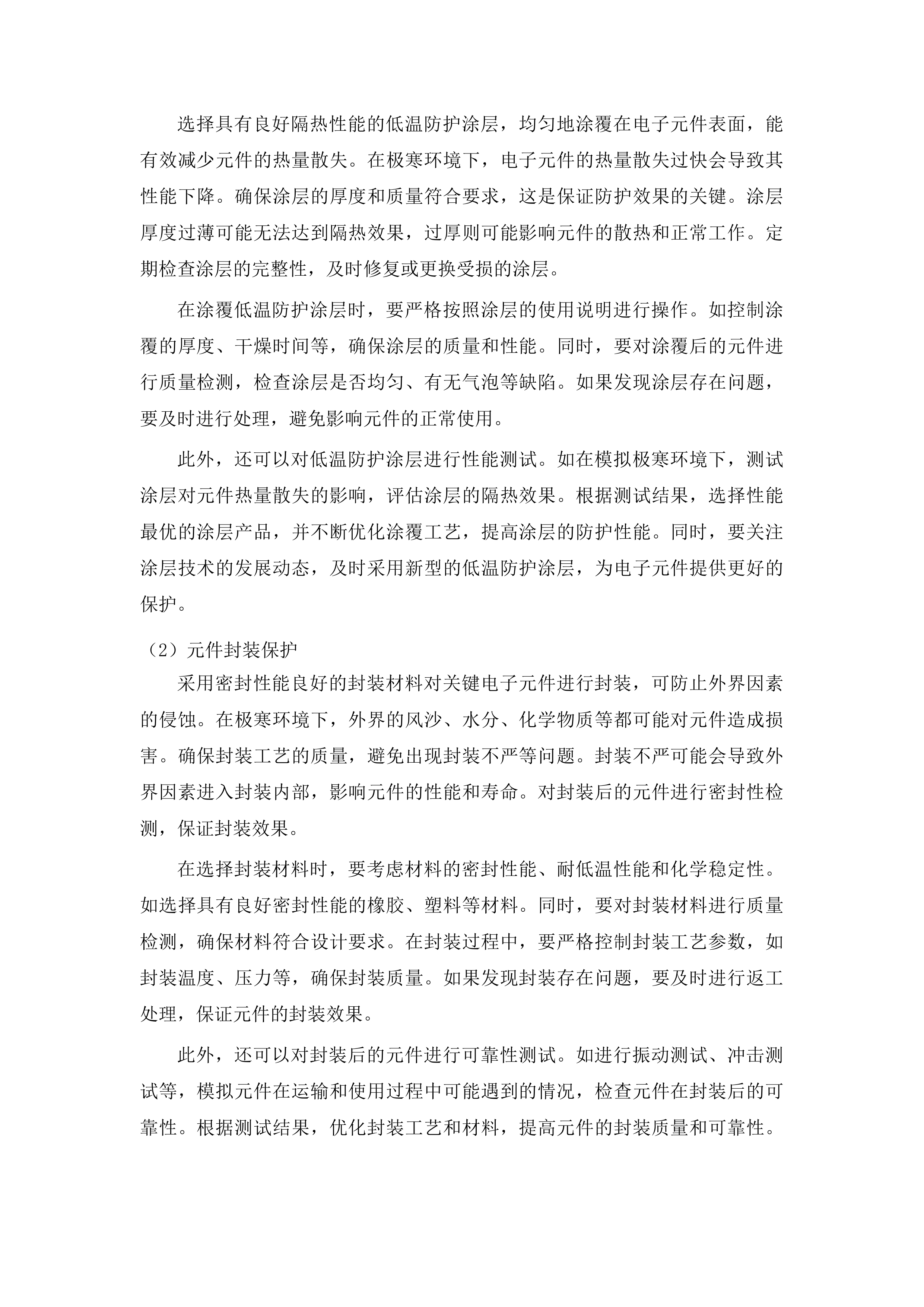

低温防护涂层

选择具有良好隔热性能的低温防护涂层,均匀地涂覆在电子元件表面,能有效减少元件的热量散失。在极寒环境下,电子元件的热量散失过快会导致其性能下降。确保涂层的厚度和质量符合要求,这是保证防护效果的关键。涂层厚度过薄可能无法达到隔热效果,过厚则可能影响元件的散热和正常工作。定期检查涂层的完整性,及时修复或更换受损的涂层。

在涂覆低温防护涂层时,要严格按照涂层的使用说明进行操作。如控制涂覆的厚度、干燥时间等,确保涂层的质量和性能。同时,要对涂覆后的元件进行质量检测,检查涂层是否均匀、有无气泡等缺陷。如果发现涂层存在问题,要及时进行处理,避免影响元件的正常使用。

此外,还可以对低温防护涂层进行性能测试。如在模拟极寒环境下,测试涂层对元件热量散失的影响,评估涂层的隔热效果。根据测试结果,选择性能最优的涂层产品,并不断优化涂覆工艺,提高涂层的防护性能。同时,要关注涂层技术的发展动态,及时采用新型的低温防护涂层,为电子元件提供更好的保护。

元件封装保护

采用密封性能良好的封装材料对关键电子元件进行封装,可防止外界因素的侵蚀。在极寒环境下,外界的风沙、水分、化学物质等都可能对元件造成损害。确保封装工艺的质量,避免出现封装不严等问题。封装不严可能会导致外界因素进入封装内部,影响元件的性能和寿命。对封装后的元件进行密封性检测,保证封装效果。

在选择封装材料时,要考虑材料的密封性能、耐低温性能和化学稳定性。如选择具有良好密封性能的橡胶、塑料等材料。同时,要对封装材料进行质量检测,确保材料符合设计要求。在封装过程中,要严格控制封装工艺参数,如封装温度、压力等,确保封装质量。如果发现封装存在问题,要及时进行返工处理,保证元件的封装效果。

此外,还可以对封装后的元件进行可靠性测试。如进行振动测试、冲击测试等,模拟元件在运输和使用过程中可能遇到的情况,检查元件在封装后的可靠性。根据测试结果,优化封装工艺和材料,提高元件的封装质量和可靠性。同时,要建立封装元件的质量追溯体系,对封装过程和测试结果进行详细记录,以便在出现问题时能够及时追溯和处理。

加热装置设置

在设备内部合理位置设置加热装置,如加热电阻丝等,能在极寒环境下为电子元件提供适宜的工作温度。配备温度传感器,实时监测环境温度,当温度低于设定值时,自动启动加热装置。对加热装置的功率和加热时间进行精确控制,避免过度加热对元件造成损坏。

在设置加热装置时,要根据设备的实际情况和电子元件的需求,合理选择加热装置的功率和安装位置。加热装置的功率过大可能会导致设备能耗过高,过小则可能无法达到加热效果。安装位置要确保加热均匀,避免出现局部过热或过冷的情况。同时,要对加热装置进行定期检查和维护,确保其正常工作。

此外,还可以对加热装置的控制策略进行优化。如采用智能控制算法,根据环境温度和元件的工作状态自动调整加热功率和时间。这样可以提高加热装置的效率,降低能耗,同时保证电子元件在极寒环境下的正常工作。还可以建立加热装置的故障预警系统,当加热装置出现故障时,及时发出警报,提醒操作人员进行维修和处理。

元件性能测试

低温性能指标

明确电子元件在-5℃至50℃温度范围内的各项性能指标要求,如电气参数的变化范围等,是保证元件质量和设备性能的基础。通过严格的测试手段,确保元件的实际性能符合所设定的指标要求。测试手段包括温度循环测试、低温老化测试等,这些测试能全面评估元件在不同温度条件下的性能。对测试结果进行详细记录和分析,为元件的质量控制提供依据。

在测试过程中,要严格按照测试标准和流程进行操作。如控制测试温度的精度、测试时间的长度等,确保测试结果的准确性和可靠性。如果发现元件的性能指标不符合要求,要及时对元件进行筛选和处理,避免使用到不合格的元件。同时,要对测试过程中的各项数据进行详细记录,建立元件性能数据库,为后续的质量控制和分析提供支持。

此外,还可以对测试结果进行统计和分析,找出元件性能的变化规律和影响因素。通过对这些规律和因素的分析,可以优化元件的设计和生产工艺,提高元件的性能和质量。还可以与其他类似项目的测试结果进行对比,不断改进测试方法和标准,提高测试效率和准确性。

低温老化试验

将元件样品置于模拟极寒环境的试验箱中进行长时间的低温老化试验,能模拟实际使用情况。在试验过程中,定期对试验样品进行性能检测,观察元件性能随时间的变化趋势。根据试验结果,评估元件的使用寿命和可靠性,为设备的设计和使用提供参考。

长时间的低温老化试验可以模拟元件在实际使用过程中经历的多次温度循环和长期低温环境的影响。通过对试验结果的分析,能预测元件在实际使用中的性能变化情况,提前采取措施,如更换元件、调整设备参数等,以保证设备的可靠性和使用寿命。在进行低温老化试验时,要严格控制试验条件,如试验温度、湿度、时间等,确保试验结果的准确性和可靠性。

此外,还可以对不同批次的元件进行低温老化试验,比较它们的性能差异。通过对这些差异的分析,可以找出影响元件性能的因素,如原材料质量、生产工艺等,从而采取相应的改进措施,提高元件的质量和稳定性。同时,要对低温老化试验的结果进行总结和反馈,为元件的设计和生产提供参考,不断优化元件的性能和质量。

可靠性测试

对元件进行振动测试、冲击测试等可靠性测试,能模拟设备在运输和使用过程中可能遇到的振动和冲击情况。检查元件在测试过程中的性能变化,确保元件在复杂环境下能够正常工作。对测试过程进行详细记录,及时发现并解决元件存在的问题。

在进行可靠性测试时,要根据元件的实际使用情况和可能遇到的环境条件,选择合适的测试方法和参数。如振动测试的频率、振幅,冲击测试的加速度等。同时,要对测试设备进行定期校准和维护,确保测试结果的准确性和可靠性。如果发现元件在测试过程中出现性能问题,要及时进行分析和处理,找出问题的原因并采取相应的改进措施。

此外,还可以对可靠性测试的结果进行统计和分析,评估元件的可靠性水平。通过对大量元件的测试数据进行分析,可以建立元件的可靠性模型,预测元件在实际使用中的可靠性。根据可靠性评估结果,可以制定合理的维护计划和更换策略,提高设备的可靠性和可用性。同时,要对可靠性测试的过程和结果进行总结和反馈,为元件的设计和生产提供参考,不断提高元件的可靠性和质量。

整机低温密封工艺

密封材料选择

低温弹性橡胶

在本项目中,选择具有优异低温弹性的橡胶材料,如硅橡胶等,至关重要。这是因为在低温环境下,普通橡胶材料可能会变硬变脆,失去密封性能。而硅橡胶等低温弹性橡胶能在-5℃至50℃的温度范围内,保持良好的弹性和密封性能。对橡胶材料的低温弹性进行测试,确保其符合设备的密封要求。根据设备的具体密封要求,选择合适硬度和尺寸的橡胶密封材料。

为更清晰地展示不同橡胶材料的低温弹性差异,以下是相关对比表格:

橡胶材料类型

低温弹性表现

适用温度范围

密封效果

普通橡胶

低温下变硬变脆,弹性差

常温至-10℃

差

硅橡胶A

在-5℃至50℃保持良好弹性

-5℃至50℃

好

硅橡胶B

在-10℃至60℃保持良好弹性

-10℃至60℃

较好

氟橡胶

低温弹性一般,耐化学腐蚀性强

-20℃至200℃

中等

耐低温性能测试

对密封材料进行全面的低温性能测试,包括低温硬度变化、低温拉伸性能等指标的测试。模拟极寒环境条件,对密封材料进行长时间的低温老化试验,评估材料在长期低温环境下的性能稳定性。根据测试结果,选择性能符合要求的密封材料。

在测试过程中,要严格控制测试条件,确保测试结果的准确性和可靠性。测试条件包括试验温度、时间、加载方式等。例如,在低温硬度测试中,要确保测试温度稳定在-5℃,加载时间和压力符合标准要求。同时,要对测试数据进行详细记录和分析,判断材料是否满足设备的密封要求。

此外,还可以对不同批次的密封材料进行测试,比较它们的性能差异。如果发现某一批次的材料性能不符合要求,要及时与供应商沟通,采取相应的措施,如更换材料或调整生产工艺。通过对密封材料的严格测试和筛选,能保证整机在极寒环境下的密封性能。

材料兼容性考量

评估密封材料与设备外壳和内部元件的化学兼容性,避免因材料之间的相互作用而导致密封性能下降。进行材料的兼容性测试,观察密封材料与其他材料接触时是否出现腐蚀、溶解等现象。选择与设备其他部件兼容性良好的密封材料,确保整机的可靠性和稳定性。

在进行兼容性测试时,要选择具有代表性的材料样品,并模拟实际使用环境进行测试。例如,将密封材料与设备外壳材料、内部元件材料一起放置在特定的化学环境中,观察它们在一定时间后的变化情况。如果发现密封材料与其他材料之间出现不良反应,要及时更换密封材料或采取防护措施。

此外,还可以对密封材料的兼容性进行长期监测。随着设备的使用时间增加,材料之间的相互作用可能会发生变化。定期对密封材料进行检查和测试,能及时发现潜在的兼容性问题,并采取相应的措施,保证整机的长期稳定运行。

密封结构设计

多重密封设计

在设备的关键部位采用多重密封结构,如双层密封、迷宫式密封等,能提高密封的可靠性。这是因为单一密封结构在长期使用或受到外界因素影响时,可能会出现密封失效的情况。而多重密封结构可以形成多道密封屏障,即使一道密封失效,其他密封仍能起到一定的密封作用。合理安排密封层的位置和顺序,确保各密封层之间相互配合,形成有效的密封屏障。对多重密封结构进行优化设计,减少密封间隙,提高密封效果。

在设计多重密封结构时,要根据设备的具体情况和密封要求,选择合适的密封形式和材料。双层密封可以采用不同材质的密封材料,以提高密封的可靠性。迷宫式密封可以通过增加密封路径,减少泄漏的可能性。同时,要对密封结构的尺寸和公差进行精确控制,确保各密封层之间的配合精度。

此外,还可以对多重密封结构进行模拟分析和试验验证。通过计算机模拟软件,分析密封结构在不同工况下的密封性能,找出潜在的问题和改进方向。然后进行实际试验验证,对模拟结果进行修正和优化。通过不断的优化设计和试验验证,能提高多重密封结构的密封效果和可靠性。

多重密封结构设计

结构形状优化

根据密封材料的特性和设备的实际情况,优化密封结构的形状和尺寸,能使密封材料充分发挥密封作用。确保密封结构能够紧密贴合密封材料,避免出现密封不严的情况。对密封结构进行力学分析,保证其在受力情况下不会变形或损坏,影响密封性能。

为更清晰地展示不同密封结构形状的密封效果差异,以下是相关对比表格:

密封结构形状

密封效果

受力变形情况

适用场景

矩形结构

一般,易出现边角密封不严问题

受力时边角易变形

压力较小、密封要求不高的场景

圆形结构

较好,密封均匀

受力时变形较小

压力较大、密封要求较高的场景

梯形结构

中等,可根据压力调整密封效果

受力时稳定性较好

压力变化较大的场景

波浪形结构

好,能适应一定的变形

受力时可缓冲变形

有振动或变形的场景

排水排气通道设置

在密封结构中合理设置排水和排气通道,如排水孔、排气槽等,能及时排除设备内部的水分和气体。这是因为在极寒环境下,设备内部可能会出现结露、积水等问题,水分和气体的积聚可能会影响密封性能和设备的正常运行。确保排水和排气通道畅通无阻,能够有效避免这些问题的发生。对排水和排气通道进行防护设计,防止外界杂质进入通道,影响其正常功能。

在设计排水排气通道时,要根据设备的结构和使用环境,合理确定通道的位置、尺寸和数量。排水孔的大小要适中,既能保证排水顺畅,又能防止外界杂质进入。排气槽的形状和走向要有利于气体的排出。同时,要对排水排气通道进行定期检查和清理,确保其畅通。

此外,还可以对排水排气通道进行优化设计。如采用过滤网、防水透气膜等防护措施,既能防止外界杂质进入,又能保证排水排气的效果。还可以在通道内设置导流装置,引导水分和气体顺利排出。通过对排水排气通道的合理设置和优化设计,能提高密封结构的可靠性和设备的使用寿命。

密封工艺实施

材料安装固定

在本项目中,按照密封材料的安装说明书进行操作,是确保密封材料安装位置准确、密封面贴合紧密的关键。采用合适的固定方式,如胶水粘贴、机械固定等,将密封材料牢固地固定在设备上。在安装过程中,要避免密封材料受到损伤,影响密封性能。

为更清晰地展示不同固定方式的特点和适用场景,以下是相关对比表格:

固定方式

优点

缺点

适用场景

胶水粘贴

安装方便,密封效果好

胶水可能受温度影响,耐久性有限

密封面平整、受力较小的场景

机械固定

固定牢固,耐久性好

安装复杂,可能影响密封面贴合度

密封面不规则、受力较大的场景

混合固定

结合两者优点,提高可靠性

安装成本较高

对密封要求高、使用环境复杂的场景

密封部位预处理

对密封部位进行清洁处理,使用合适的清洁剂去除表面的油污、灰尘等杂质,是保证密封材料与设备表面良好结合的基础。对密封部位进行表面粗糙度处理,增加密封材料与设备表面的接触面积,提高附着力。在预处理过程中,注意保护密封部位的表面质量,避免出现划痕等缺陷。

在清洁处理时,要选择对密封材料和设备表面无腐蚀作用的清洁剂。如采用中性清洁剂,避免使用强酸、强碱等腐蚀性清洁剂。表面粗糙度处理可以采用打磨、喷砂等方法,但要控制处理的程度,避免过度处理影响密封部位的精度。同时,要对预处理后的密封部位进行及时防护,防止再次污染。

此外,还可以对预处理后的密封部位进行质量检测。如检查表面清洁度、粗糙度是否符合要求,有无划痕、裂纹等缺陷。如果发现问题,要及时进行修复和处理,保证密封部位的质量。通过对密封部位的预处理,可以提高密封材料与设备表面的结合力,增强密封效果。

密封质量监测

在密封工艺实施过程中,采用气密检测等方法对密封质量进行实时监测,能及时发现密封问题。设置合理的质量控制标准,对密封质量进行评估和判断。如规定气密检测的泄漏率不得超过一定数值。及时发现并解决密封过程中出现的问题,如密封不严、漏气等,确保整机的密封性能符合要求。

为更清晰地展示不同气密检测方法的特点和适用场景,以下是相关对比表格:

气密检测方法

检测精度

检测速度

适用场景

压力衰减法

较高

较慢

对检测精度要求高、批量小的产品

流量测量法

中等

较快

对检测速度要求高、批量大的产品

氦质谱检漏法

极高

较慢,成本高

对检测精度要求极高的产品

结构耐冻融循环设计

材料抗冻融性能

抗冻融材料选型

在本项目中,选择具有优异抗冻融性能的金属材料或复合材料作为设备结构的主要材料至关重要。了解材料的抗冻融原理和性能特点,能帮助我们选择适合极寒地区使用的材料。不同材料的抗冻融性能差异较大,通过对不同材料的抗冻融性能进行比较和分析,选择性能最优的材料。

金属材料中,不锈钢具有较好的抗冻融性能,其内部组织结构稳定,在冻融循环过程中不易发生变形和损坏。复合材料如纤维增强塑料,具有质量轻、强度高、抗冻融性能好等优点。在选择材料时,要考虑材料的成本、加工性能等因素,综合评估后做出选择。

此外,还可以参考其他类似项目的经验,了解不同材料在实际使用中的抗冻融表现。与材料供应商进行沟通,获取更多关于材料性能和应用案例的信息。同时,要对所选材料进行严格的质量检测,确保其符合设计要求。通过合理的材料选型,能提高设备结构的抗冻融能力,延长设备的使用寿命。

抗冻融性能测试

对材料进行模拟冻融循环试验,记录材料在不同循环次数下的性能变化,如强度、变形等。这是评估材料抗冻融性能的重要方法。制定严格的抗冻融性能测试标准,确保材料的性能符合要求。根据测试结果,对材料进行筛选和优化,提高设备结构的抗冻融能力。

在模拟冻融循环试验中,要严格控制试验条件,如温度变化范围、循环时间等。一般来说,试验温度范围要覆盖-5℃至50℃,循环次数要根据设备的实际使用情况确定。通过对试验数据的分析,了解材料在冻融循环过程中的性能退化规律。如果发现材料的性能下降过快,要及时调整材料或改进生产工艺。

此外,还可以对测试后的材料进行微观结构分析,了解材料内部结构在冻融循环过程中的变化情况。这有助于深入理解材料的抗冻融机制,为材料的优化和改进提供理论依据。通过不断的测试和优化,能选择出抗冻融性能最佳的材料,保证设备结构在长期冻融循环环境下的稳定性和可靠性。

低吸水性材料

优先选择吸水性低的材料,可减少材料在吸水后因冻结膨胀而对结构造成的破坏。材料吸水后,在低温环境下会冻结膨胀,产生内应力,可能导致结构开裂、变形等问题。对材料的吸水性进行测试,确保材料的吸水性在规定范围内。采取必要的防潮措施,进一步降低材料的吸水性,提高结构的耐冻融性能。

在选择材料时,要关注材料的孔隙率和表面性质。孔隙率低、表面致密的材料吸水性一般较低。如某些陶瓷材料、高密度塑料等。同时,要对材料的吸水性进行严格检测,采用标准的测试方法,确保测试结果的准确性。如果材料的吸水性不符合要求,要对材料进行处理或更换。

此外,还可以在材料表面涂覆防潮涂层,增加材料的防潮性能。防潮涂层可以阻止水分的侵入,减少材料的吸水量。在设备的使用过程中,要注意保持设备周围环境的干燥,避免材料长时间暴露在潮湿环境中。通过选择低吸水性材料和采取防潮措施,能有效提高设备结构的耐冻融性能,延长设备的使用寿命。

结构设计优化

应力集中消除

通过优化结构形状和尺寸,避免结构中出现尖锐的拐角和突变部位,能减少应力集中现象。应力集中会导致结构在冻融循环过程中更容易出现开裂、变形等问题。采用圆角过渡、渐变结构等设计方法,分散应力,提高结构的抗冻融性能。对结构进行有限元分析,找出应力集中点并进行优化改进。

在结构设计中,尖锐的拐角和突变部位会使应力在这些部位集中,导致局部应力过大。而圆角过渡和渐变结构可以使应力分布更加均匀,减少应力集中的影响。有限元分析是一种有效的工具,通过建立结构的数学模型,模拟结构在受力情况下的应力分布,找出应力集中点。根据分析结果,对结构进行优化设计,如增加圆角半径、调整结构尺寸等。

此外,还可以对优化后的结构进行再次分析和验证。通过实验测试或数值模拟,验证优化后的结构是否能有效消除应力集中现象。在实际生产过程中,要严格按照优化后的设计进行加工和制造,确保结构的质量和性能。通过应力集中消除的设计优化,能提高设备结构的抗冻融能力,保证设备在长期冻融循环环境下的安全运行。

应力集中消除设计

合理结构形式

根据设备的功能和使用要求,选择合理的结构形式,如框架结构具有较好的稳定性和抗变形能力。对不同结构形式的优缺点进行分析和比较,选择最适合极寒环境的结构形式。对结构进行优化设计,提高结构的强度和刚度,确保在冻融循环过程中结构不会损坏。

框架结构由梁和柱组成,形成一个稳定的空间结构,能够承受较大的荷载和变形。在极寒环境下,框架结构的稳定性和抗变形能力可以有效抵抗冻融循环带来的影响。除了框架结构,还有壳体结构、桁架结构等,每种结构形式都有其特点和适用场景。在选择结构形式时,要考虑设备的具体情况,如尺寸、重量、使用环境等因素。

此外,还可以对所选结构形式进行优化设计。通过增加结构的支撑、加强节点连接等方式,提高结构的强度和刚度。对结构进行力学分析,确保结构在各种工况下都能满足设计要求。在实际使用过程中,要定期对结构进行检查和维护,及时发现并处理结构出现的问题。通过选择合理的结构形式和优化设计,能提高设备结构的耐冻融性能,延长设备的使用寿命。

热胀冷缩预留

在结构设计中充分考虑材料的热胀冷缩特性,预留一定的伸缩空间,能避免结构因温度变化而受到损坏。合理安排结构部件之间的连接方式,允许部件在温度变化时能够自由伸缩。对伸缩空间进行密封和防护,防止水分和杂质进入,影响结构的正常伸缩。

不同材料的热胀冷缩系数不同,在极寒环境下,温度变化较大,材料的热胀冷缩现象更加明显。如果结构设计中没有预留伸缩空间,材料在膨胀或收缩时会产生内应力,可能导致结构变形、开裂等问题。通过预留伸缩空间,能使结构在温度变化时自由伸缩,减少内应力的产生。

在安排结构部件连接方式时,可以采用滑动连接、铰接等方式,允许部件在温度变化时相对移动。对伸缩空间进行密封和防护,可以采用橡胶密封垫、防水涂层等措施,防止水分和杂质进入伸缩空间。在实际使用过程中,要定期检查伸缩空间的情况,确保其畅通无阻。通过合理的热胀冷缩预留设计,能提高设备结构的稳定性和可靠性,保证设备在极寒环境下的正常运行。

热胀冷缩预留设计

防护措施实施

防护涂层涂覆

选择具有良好抗冻融性能和耐腐蚀性的防护涂层,均匀地涂覆在设备结构表面,能有效保护结构免受冻融和腐蚀的影响。确保涂层的厚度和质量符合要求,这是保证防护效果的关键。定期检查涂层的完整性,及时修复或补涂受损的涂层。

防护涂层可以形成一层保护膜,阻止水分、氧气等物质与结构材料接触,减少冻融和腐蚀的发生。在选择防护涂层时,要考虑涂层的性能、施工工艺等因素。如环氧涂层具有良好的耐腐蚀性和附着力,聚氨酯涂层具有较好的抗冻融性能。根据设备的使用环境和要求,选择合适的防护涂层。

在涂覆防护涂层时,要严格按照涂层的施工工艺进行操作。控制涂层的厚度、干燥时间等参数,确保涂层的质量。定期检查涂层的完整性,如发现涂层有破损、脱落等情况,要及时进行修复和补涂。通过防护涂层的涂覆和维护,能延长设备结构的使用寿命,提高设备的可靠性。

定期检查维护

建立定期检查和维护制度,对设备结构进行全面检查,包括外观检查、结构性能检测等,能及时发现并修复因冻融循环而造成的结构损伤。及时发现并修复因冻融循环而造成的结构损伤,如裂缝、变形等。对检查和维护过程进行详细记录,为设备的长期使用提供依据。

外观检查可以通过肉眼观察结构表面是否有裂缝、变形等情况。结构性能检测可以采用无损检测方法,如超声波检测、磁粉检测等,检测结构内部是否存在缺陷。定期检查和维护可以及时发现潜在的问题,采取相应的措施进行修复和处理,避免问题扩大化。

在检查和维护过程中,要对发现的问题进行详细记录,包括问题的位置、类型、严重程度等信息。根据记录的信息,制定相应的修复方案和维护计划。对修复和维护后的结构进行再次检查和检测,确保问题得到彻底解决。通过定期检查维护,能保证设备结构的安全运行,延长设备的使用寿命。

保温措施应用

采用保温材料对设备结构进行包裹或覆盖,能减少结构在冻融循环过程中的温度变化幅度。确保保温材料的安装牢固、密封良好,提高保温效果。根据实际情况选择合适的保温材料和保温方式,满足设备在极寒环境下的使用要求。

保温材料可以有效阻止热量的传递,降低结构在低温环境下的温度下降速度。常见的保温材料有聚苯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫等。在选择保温材料时,要考虑材料的保温性能、防火性能、防潮性能等因素。根据设备的结构特点和使用环境,选择合适的保温方式,如整体包裹、局部覆盖等。

在安装保温材料时,要确保材料安装牢固、密封良好。可以采用胶水粘贴、机械固定等方式进行安装。对保温材料的拼接处进行密封处理,防止热量泄漏。定期检查保温材料的情况,如发现有破损、脱落等情况,要及时进行修复和更换。通过合理的保温措施应用,能提高设备结构的耐冻融性能,保证设备在极寒环境下的正常运行。

宽温域热控系统设计

-5℃至50℃温控逻辑

温度区间划分

低温区间策略

在低温环境下,设备的正常运行会受到较大影响。当环境温度低于0℃时,自动启动预热功能,为设备核心部件提供额外热量,以确保设备能够正常启动和运行。采用智能加热系统,根据内部温度传感器反馈,精确控制加热功率,避免过度加热造成能源浪费。确保在低温环境下,设备内部温度能快速达到适宜工作范围,从而提高设备的可靠性和稳定性。

智能加热系统

温度传感器

预热系统

常温区间策略

在0℃至30℃的常温区间,维持设备的自然散热状态。通过优化设备内部结构,促进空气自然对流,带走多余热量。实时监测设备内部温度,确保其稳定在正常工作范围内,减少因温度过高导致的设备故障。这种策略既保证了设备的正常运行,又降低了能源消耗。

高温区间策略

当环境温度高于30℃时,自动启动散热风扇,加速空气流动,提高散热效率。根据温度传感器反馈,动态调整风扇转速,以适应不同的温度环境。在必要时,启动制冷模块,进一步降低设备内部温度,确保设备在高温环境下也能稳定运行。

散热风扇

温控算法优化

自适应温控算法

根据设备实时运行状态和环境温度变化,自动调整温控参数。通过对设备内部温度的实时监测和分析,实现自适应温控调节。确保在不同工况下,设备都能保持稳定的工作温度。以下是自适应温控算法的详细说明:

工况类型

温度变化范围

温控参数调整方式

轻度负载

-5℃至20℃

降低加热功率,维持较低温度

中度负载

20℃至30℃

保持当前温控参数

重度负载

30℃至50℃

增加散热功率,降低设备温度

预测性温控算法

结合气象数据和历史温度记录,预测环境温度变化趋势。提前调整温控策略,避免设备因温度突变而出现性能波动。提高设备在复杂环境下的稳定性和可靠性。以下是预测性温控算法的具体内容:

环境温度变化趋势

提前调整策略

预期效果

温度上升

提前启动散热系统

降低设备温度波动

温度下降

提前启动加热系统

保持设备稳定运行

温度稳定

维持当前温控策略

确保设备正常工作

智能温控算法

利用人工智能技术,对设备温控系统进行智能优化。通过学习用户使用习惯和环境温度变化规律,实现个性化温控调节。提高设备的能源利用效率和用户体验。在实际应用中,智能温控算法能够根据不同用户的使用习惯和环境条件,自动调整温控参数,为用户提供更加舒适和节能的使用体验。

温控系统稳定性保障

冗余温控模块

配备备用温控模块,当主温控模块出现故障时,自动切换至备用模块。确保在温控模块故障时,设备仍能保持基本的温控功能。提高温控系统的可靠性和稳定性。在设备运行过程中,冗余温控模块能够在主模块出现故障时及时接替工作,避免因温控系统故障导致设备停机。

定期维护计划

制定详细的温控系统维护计划,定期对温控模块、传感器等部件进行检查和校准。及时更换老化或损坏的部件,确保温控系统的性能稳定。通过定期维护,延长温控系统的使用寿命。定期维护计划包括对温控模块的性能测试、传感器的校准以及部件的更换等工作,以确保温控系统始终处于良好的运行状态。

可靠性测试

故障应急预案

建立完善的温控系统故障应急预案,明确故障处理流程和责任分工。在温控系统出现故障时,能迅速响应并采取有效的应急措施。确保设备在故障情况下能尽快恢复正常运行,减少对使用的影响。应急预案包括故障报警、故障诊断和故障修复等环节,以确保在最短时间内恢复设备的正常运行。

核心部件恒温模块

模块设计原理

加热制冷技术

选用先进的半导体制冷片和加热丝,实现快速、精确的温度调节。根据核心部件的温度需求,自动切换加热和制冷模式。确保在极寒和高温环境下,核心部件都能保持稳定的工作温度。以下是加热制冷技术的详细介绍:

半导体制冷片

环境温度范围

加热制冷模式

温度调节效果

-5℃至10℃

加热模式

快速提升核心部件温度

10℃至30℃

自然散热模式

保持核心部件温度稳定

30℃至50℃

制冷模式

迅速降低核心部件温度

温度传感器与控制

采用高精度的温度传感器,实时监测核心部件的温度变化。通过先进的控制系统,根据传感器反馈,精确调节加热和制冷功率。确保核心部件的温度波动控制在极小范围内。高精度的温度传感器能够及时准确地反馈核心部件的温度信息,为控制系统提供可靠的数据支持。

结构优化设计

优化模块的内部结构,增加散热面积,提高散热效率。采用高导热材料,促进热传递,减少温度梯度。确保模块在有限的空间内实现高效的温度控制。以下是结构优化设计的具体内容:

高导热材料

优化措施

散热效果提升

温度梯度降低

增加散热鳍片

有效提高散热面积

减少核心部件温度差异

采用高导热材料

加快热传递速度

降低整体温度梯度

优化风道设计

增强空气流动效率

进一步改善散热效果

模块性能优势

高精度温度控制

通过精确的温度传感器和先进的控制算法,实现核心部件温度的高精度控制。确保核心部件在不同环境温度下都能稳定运行,提高设备性能和可靠性。减少因温度波动对核心部件造成的损害,延长使用寿命。高精度温度控制能够有效提高设备的稳定性和可靠性,降低设备的故障率。

散热鳍片

风道设计

多通道设计

快速响应能力

采用快速加热和制冷技术,能在短时间内将核心部件温度调整到设定值。确保设备在启动和运行过程中,核心部件能迅速达到稳定的工作温度。提高设备的响应速度和工作效率。快速响应能力使得设备能够在不同的环境条件下迅速调整温度,保证设备的正常运行。

节能高效特性

优化模块的能源管理系统,根据核心部件的实际温度需求,智能调节加热和制冷功率。降低设备整体能耗,提高能源利用效率。减少运行成本,符合环保要求。节能高效特性不仅能够降低设备的运行成本,还能减少对环境的影响。

模块可靠性保障

可靠性测试

对模块进行高低温循环测试、湿热测试、振动测试等多项可靠性测试。模拟各种恶劣环境条件,确保模块在实际使用中能稳定可靠地工作。通过严格的测试,筛选出性能优良的模块,提高产品的整体质量。以下是可靠性测试的详细情况:

测试项目

测试条件

测试结果要求

高低温循环测试

-5℃至50℃循环

模块功能正常,温度控制稳定

湿热测试

高温高湿环境

无明显性能下降

振动测试

特定振动频率和幅度

模块结构稳定,无松动现象

高品质材料与工艺

选用高品质的半导体制冷片、加热丝、温度传感器等关键部件。采用先进的制造工艺,确保模块的组装精度和稳定性。提高模块的耐用性和抗干扰能力,减少故障发生的概率。高品质的材料和先进的工艺是模块可靠性的重要保障。

质量控制体系

建立完善的质量控制体系,从原材料采购到产品出厂,进行全过程质量监控。严格执行质量检验标准,确保每一个模块都符合高品质的要求。对不合格产品进行及时处理,保证产品质量的一致性和稳定性。完善的质量控制体系能够有效保证产品的质量和可靠性。

环境温度传感响应

传感器选择与布局

高精度传感器

采用高精度的热敏电阻或热电偶传感器,能精确测量环境温度。具备高灵敏度和快速响应特性,能及时捕捉环境温度的微小变化。确保传感器的测量精度和可靠性,为温控系统提供准确的数据支持。高精度传感器能够实时准确地反映环境温度的变化,为温控系统的决策提供重要依据。

热敏电阻传感器

热电偶传感器

合理布局方案

在设备的不同部位和关键区域布置多个传感器,全面监测环境温度。考虑设备的散热路径和气流分布,优化传感器的安装位置。确保传感器能准确反映设备周围的实际环境温度。以下是合理布局方案的具体内容:

安装位置

监测区域

传感器作用

设备前端

进气口附近

监测进气温度

设备中部

核心部件周围

实时反馈核心区域温度

设备后端

出气口附近

监测出气温度

优化安装方式

根据传感器的特性和设备结构,选择合适的安装方式,确保传感器与环境充分接触。采用密封、防潮等措施,保护传感器不受外界因素干扰。提高传感器的稳定性和可靠性,延长使用寿命。优化的安装方式能够保证传感器的正常工作,提高其测量的准确性和可靠性。

传感数据处理

实时数据采集

通过高速数据采集系统,实时获取传感器采集的环境温度数据。确保数据采集的及时性和准确性,为后续的数据处理和分析提供基础。支持多通道数据采集,满足设备不同部位温度监测的需求。高速数据采集系统能够快速准确地采集传感器的数据,为温控系统提供实时的温度信息。

滤波算法应用

采用数字滤波算法,去除传感器数据中的噪声干扰。通过滤波处理,提高数据的平滑性和稳定性,减少误差。确保传输给温控系统的数据准确...

长春市总工会自动体外除颤器采购项目投标方案.docx