省传院电动病床采购项目

第一章 技术参数

6

第一节 技术参数响应

6

一、 重症智能电动病床参数响应

6

二、 重症电动病床参数响应

18

第二节 检测报告提供

30

一、 床体电机检测报告

30

二、 抗疲劳测试报告

39

三、 床垫承重检测报告

49

四、 材料阻燃性检测报告

60

第三节 功能实现方式

67

一、 背膝联动功能实现

67

二、 一键座椅位功能实现

78

三、 CPR释放功能实现

98

四、 中控刹车功能实现

108

五、 离床报警功能实现

119

六、 内置气垫功能实现

130

第四节 兼容与扩展性说明

138

一、 数据联网功能兼容

138

二、 与原系统兼容性

150

第五节 专利与合规性说明

161

一、 知识产权合规说明

161

二、 医用安全标准合规

172

三、 医疗器械备案凭证

180

四、 材料阻燃证明文件

186

五、 床垫防剪切力说明

191

第二章 供货及配送方案

200

第一节 供货计划制定

200

一、 重症智能电动病床供货安排

200

二、 重症电动病床供货计划

208

三、 供货支撑材料准备

226

第二节 运输计划及配置

231

一、 运输方案规划

231

二、 运输防护措施

243

三、 应对突发运输状况

253

第三节 供货保证措施

264

一、 供货质量保障

264

二、 供货风险控制

276

三、 供货沟通协调

293

第三章 项目管理及实施方案

300

第一节 项目管理机构

300

一、 明确项目组织架构

300

二、 制定岗位职责说明书

318

三、 建立项目管理沟通机制

328

四、 设立项目管理办公室

343

第二节 项目管理措施及质量保障方案

357

一、 编制项目实施计划

357

二、 建立质量检查制度

368

三、 实施全过程质量控制

386

四、 建立问题反馈整改机制

403

第三节 人员配置情况

419

一、 明确人员数量专业要求

419

二、 确保人员资质与经验

437

三、 制定人员培训计划

450

四、 实施人员动态管理

466

五、 建立人员考核机制

485

第四章 售后服务计划措施及服务承诺

504

第一节 售后服务机构和人员

504

一、 设立专业售后机构

504

二、 组建售后工程师团队

514

三、 建立7×24小时响应机制

536

第二节 售后服务内容流程及质量

543

一、 标准化服务流程制定

543

二、 产品安装调试服务

559

三、 故障维修服务保障

576

四、 定期巡检服务安排

588

五、 软件升级服务实施

608

六、 耗材更换服务管理

624

七、 服务质量评估体系

636

第三节 人员培训及定期回访

642

一、 现场培训服务开展

642

二、 培训内容设置规划

648

三、 定期回访服务计划

664

四、 现场巡检隐患排查

674

第四节 产品质量问题处理承诺

694

一、 免费维修更换服务

694

二、 备用设备保障方案

707

三、 质量问题处理流程

738

第五节 售后服务相关承诺

756

一、 服务时效承诺内容

756

二、 服务质量承诺标准

765

三、 人员配备承诺方案

776

四、 备件供应承诺措施

782

五、 技术支持承诺内容

803

六、 违约责任及补救措施

818

技术参数

技术参数响应

重症智能电动病床参数响应

床体长度宽度高度响应

床体长度响应

长度调节范围

所投重症智能电动病床床体长度可电动调节,充分展开后最大长度在2000mm±400mm范围内,完全契合招标文件要求。这种可调节的长度范围,能适应不同身高患者的需求,无论是儿童患者还是身材高大的成年人,都能在病床上找到舒适的躺卧姿势。同时,也方便医护人员根据实际情况对病床长度进行灵活调整,以满足不同的治疗和护理场景需求。例如,在进行某些特殊检查或治疗时,可能需要将病床长度调整到特定数值,该病床的长度调节功能就能很好地满足这一需求。

长度调节方式

通过电动装置实现床体长度的调节,操作极为方便快捷。医护人员只需轻轻按下操作按钮,床体长度就能按照预设的程序进行调整,无需手动进行复杂的操作。这种电动调节方式不仅节省了时间和人力,还能确保调节的精度和稳定性。在实际使用过程中,电动装置能够准确地将床体长度调整到所需的数值,避免了因手动调节可能出现的误差。而且,电动调节过程平稳顺畅,不会对患者造成不必要的干扰和不适,为患者提供了更加舒适的就医体验。

长度调节优势

电动调节的床体长度可极大地提高患者的使用舒适度。患者可以根据自己的身体状况和需求,将病床长度调整到最适合自己的位置,从而减轻身体的疲劳和不适感。对于一些需要长时间卧床的患者来说,合适的病床长度能够有效地缓解身体压力,提高睡眠质量。此外,这种可调节的长度也方便医护人员进行操作。在进行护理、治疗等工作时,医护人员可以根据实际需要调整病床长度,使操作更加便捷高效,有助于提高医疗服务的质量和效率。

床体宽度响应

宽度具体数值

床体最大宽度为1000mm±20mm,严格符合招标文件规定的尺寸要求。这一精确的宽度数值是经过精心设计和多次测试得出的,既能够满足患者的基本使用需求,又能保证病床在病房中的合理布局。在实际使用中,该宽度的病床能够为患者提供足够的活动空间,使患者在病床上能够自由翻身、坐起等,不会感到过于局促。同时,也便于医护人员在病床两侧进行护理和治疗操作,提高了工作效率。

宽度设计合理性

该宽度设计既保证了患者有足够的活动空间,又不会使床体过于宽大,占用过多的病房空间。以下是对宽度设计合理性的具体分析:

方面

说明

患者活动空间

1000mm±20mm的宽度能够让患者在病床上自由伸展身体,进行各种日常活动,如翻身、坐起、躺卧等,提高了患者的舒适度。

病房空间利用

合理的宽度设计使得病床在病房中能够合理摆放,不会因过于宽大而导致病房空间拥挤,便于医护人员在病房内进行操作和管理。

护理操作便利性

合适的宽度方便医护人员在病床两侧进行护理、治疗等操作,提高了工作效率和质量。

宽度对使用的影响

合适的床体宽度有助于提高患者的睡眠质量。当床体宽度适中时,患者在睡眠过程中能够更加放松,减少因空间狭窄而产生的不适感,从而提高睡眠的深度和质量。此外,合适的宽度也便于医护人员进行护理操作。在进行护理工作时,医护人员可以在病床两侧自由活动,方便对患者进行检查、治疗和照顾。例如,在为患者更换床单、进行输液等操作时,合适的宽度能够提供足够的操作空间,使医护人员能够更加轻松地完成工作。

床体高度响应

高度升降范围

床体高度升降范围为425-900mm,能够充分满足不同场景下的使用需求。在医护人员进行护理操作时,可将床体高度调整到合适的位置,便于进行各种检查、治疗和护理工作,减轻医护人员的工作强度。对于患者上下床来说,合适的床体高度也能提供便利,降低患者上下床的难度和风险。例如,对于行动不便的患者,将床体高度降低可以使患者更容易上床和下床,提高了患者的安全性和舒适度。

高度调节方式

采用电动调节方式,可精准控制床体高度。电动调节方式通过先进的电子控制系统,能够精确地将床体高度调整到所需的数值,误差极小。操作过程简单易懂,医护人员或患者只需按下相应的按钮,就能轻松实现床体高度的调节。而且,调节过程平稳,不会产生明显的震动和噪音,不会对患者造成不必要的干扰和不适。在实际使用中,这种精准的高度调节方式能够更好地满足不同患者和医护人员的需求,提高了病床的实用性和舒适性。

高度调节的优势

合理的高度调节范围和便捷的调节方式,提高了病床的实用性和舒适性。以下是对高度调节优势的具体分析:

方面

说明

实用性

可调节的高度范围能适应不同场景下的使用需求,如医护人员进行护理操作、患者上下床等,提高了病床的使用效率。

舒适性

精准的高度调节方式能够为患者提供更加舒适的躺卧体验,患者可以根据自己的需求调整床体高度,减轻身体疲劳。

工作强度减轻

对于医护人员来说,合适的床体高度便于进行各种操作,减轻了工作强度,提高了工作效率。

各部位倾斜角度响应

头部倾斜角度响应

角度范围

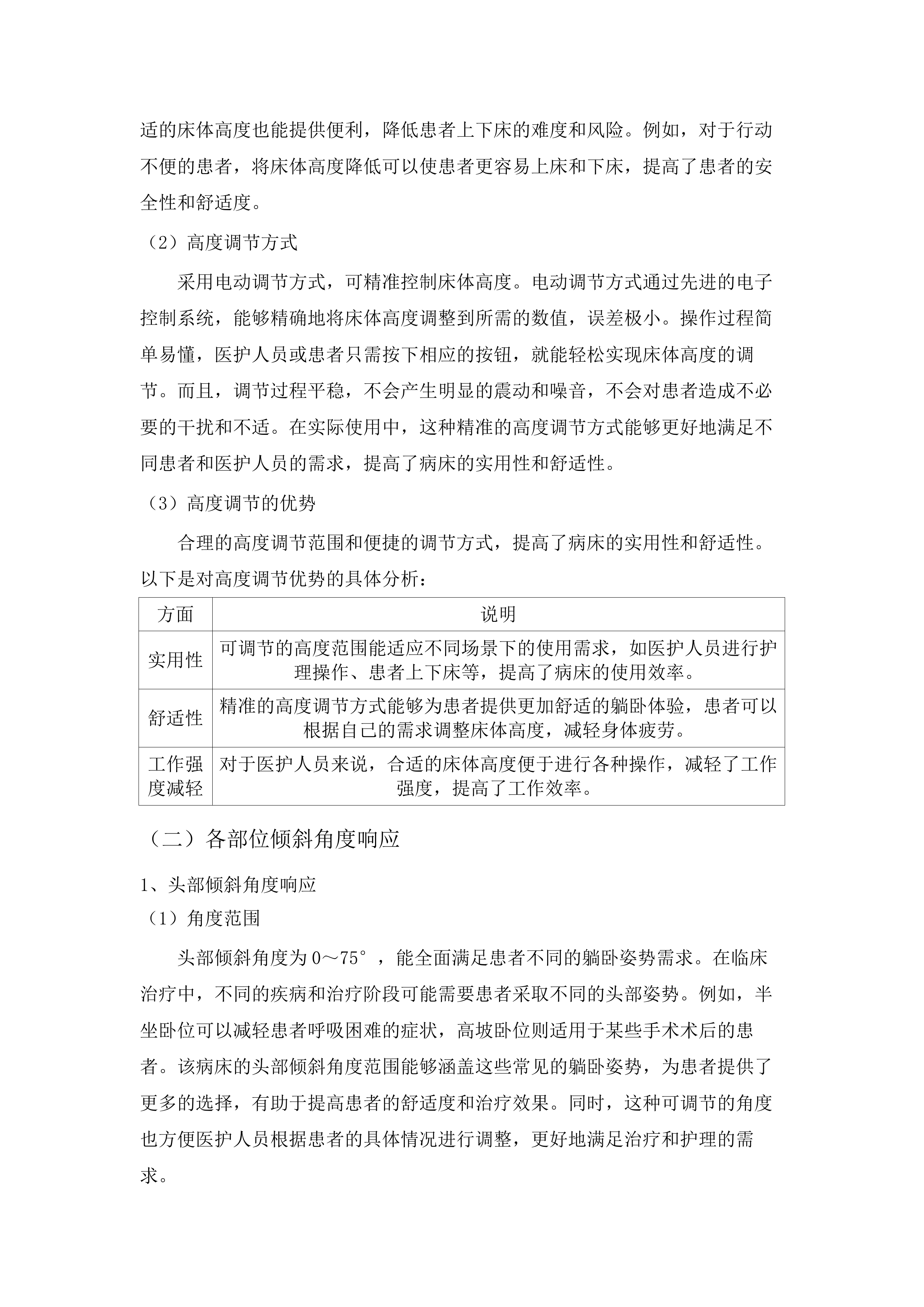

头部倾斜角度为0~75°,能全面满足患者不同的躺卧姿势需求。在临床治疗中,不同的疾病和治疗阶段可能需要患者采取不同的头部姿势。例如,半坐卧位可以减轻患者呼吸困难的症状,高坡卧位则适用于某些手术术后的患者。该病床的头部倾斜角度范围能够涵盖这些常见的躺卧姿势,为患者提供了更多的选择,有助于提高患者的舒适度和治疗效果。同时,这种可调节的角度也方便医护人员根据患者的具体情况进行调整,更好地满足治疗和护理的需求。

重症智能电动病床头部倾斜角度调节

角度调节方式

通过电动装置实现头部倾斜角度的调节,操作极为方便。以下是对角度调节方式的具体说明:

方面

说明

操作便捷性

医护人员或患者只需通过操作面板或遥控器上的相应按钮,就能轻松实现头部倾斜角度的调节,无需进行复杂的手动操作。

精准控制

电动装置能够精确地控制头部倾斜角度,误差极小,确保了调节的准确性。

调节平稳性

调节过程平稳顺畅,不会产生明显的震动和噪音,不会对患者造成不必要的干扰和不适。

角度调节优势

可调节的头部倾斜角度有助于改善患者的呼吸功能。当患者处于半坐卧位或高坡卧位时,头部适当抬高可以使呼吸道更加通畅,减少肺部淤血,从而改善呼吸状况。同时,这种调节方式也能提高患者的舒适度。患者可以根据自己的身体感受随时调整头部倾斜角度,找到最适合自己的躺卧姿势,减轻身体的疲劳和不适感。此外,便于医护人员进行治疗和护理操作。在进行一些头部相关的治疗或护理时,合适的头部倾斜角度能够提供更好的操作视野和空间,提高了工作效率和质量。

膝部倾斜角度响应

角度范围

膝部倾斜角度为0~30°,能为患者提供舒适的腿部支撑,减轻腿部疲劳。在长时间卧床的过程中,患者的腿部容易出现疲劳和肿胀等问题。该角度范围内的膝部倾斜调节能够使患者的腿部处于一个相对舒适的位置,促进腿部血液循环,缓解腿部疲劳。同时,也有助于预防下肢静脉血栓的形成。合适的膝部倾斜角度可以减少腿部血管的受压,使血液更加顺畅地流动,降低了血栓形成的风险。在实际使用中,患者可以根据自己的需求随时调整膝部倾斜角度,提高了舒适度和健康保障。

角度调节方式

采用电动调节方式,可根据患者的需求灵活调整膝部倾斜角度。电动调节方式具有操作简单、调节精准等优点。医护人员或患者只需通过操作面板或遥控器上的相应按钮,就能快速、准确地调整膝部倾斜角度。而且,调节过程平稳,不会对患者造成不适。在临床实践中,这种灵活的调节方式能够更好地满足不同患者的个性化需求,提高了病床的适用性和患者的满意度。

角度调节优势

合适的膝部倾斜角度有助于促进患者下肢血液循环。以下是对角度调节优势的具体分析:

方面

说明

血液循环改善

适当的膝部倾斜角度可以减少腿部血管的受压,使血液更加顺畅地流动,促进下肢血液循环,预防下肢静脉血栓的形成。

舒适度提高

患者可以根据自己的身体感受调整膝部倾斜角度,找到最舒适的腿部姿势,减轻腿部疲劳和不适感。

临床治疗辅助

在某些疾病的治疗中,合适的膝部倾斜角度有助于配合治疗,提高治疗效果。

足部下垂角度响应

角度范围

足部下垂角度为0~70°,可满足患者不同的体位需求。在临床治疗中,不同的疾病和康复阶段可能需要患者采取不同的足部姿势。例如,垂足位可以帮助患者进行足部康复训练,减轻足部肿胀。该病床的足部下垂角度范围能够涵盖这些常见的体位需求,为患者提供了更多的选择,有助于提高患者的康复效果。同时,这种可调节的角度也方便医护人员根据患者的具体情况进行调整,更好地满足治疗和护理的需求。

角度调节方式

通过电动调节实现足部下垂角度的改变,操作简单,且调节过程平稳。电动调节方式使得医护人员或患者只需通过操作面板或遥控器上的相应按钮,就能轻松地调整足部下垂角度。在调节过程中,不会产生明显的震动和噪音,不会对患者造成不必要的干扰和不适。这种简单平稳的调节方式提高了病床的使用体验,也为患者和医护人员提供了便利。

角度调节优势

可调节的足部下垂角度有助于缓解患者足部肿胀。以下是对角度调节优势的具体分析:

方面

说明

肿胀缓解

适当的足部下垂角度可以促进足部血液回流,减轻足部肿胀,缓解患者的不适。

舒适度提高

患者可以根据自己的身体感受调整足部下垂角度,找到最舒适的姿势,提高了舒适度。

康复辅助

在足部康复治疗中,合适的足部下垂角度有助于配合康复训练,提高康复效果。

电动调节功能响应

背膝联动功能响应

功能实现方式

背膝联动功能通过电动控制系统实现,当背部床板升起时,膝部床板会相应地下降,以保持患者身体的舒适姿势。以下是对功能实现方式的具体说明:

重症智能电动病床背膝联动功能

方面

说明

电动控制原理

电动控制系统通过精确的传感器和电机驱动,实现背部床板和膝部床板的联动调节。

联动协调性

当背部床板升起时,电动控制系统会自动调整膝部床板的下降角度,使两者之间的动作协调一致,保持患者身体的舒适姿势。

操作便捷性

医护人员或患者只需通过操作面板或遥控器上的相应按钮,就能轻松实现背膝联动功能的调节。

操作流程

医护人员或患者可通过操作面板或遥控器轻松实现背膝联动功能的调节。以下是具体的操作流程:

步骤

说明

选择功能

在操作面板或遥控器上找到背膝联动功能的按钮。

调节角度

按下相应按钮后,根据需要通过操作面板上的调节按钮或遥控器上的方向键,调整背部床板和膝部床板的倾斜角度。

确认设置

调整到合适的角度后,按下确认按钮,完成背膝联动功能的调节。

功能优势

背膝联动功能提高了患者的舒适度。当患者需要调整身体姿势时,无需分别调节背部和膝部的角度,只需通过背膝联动功能,就能快速、方便地找到最舒适的姿势,减少了患者自行调整姿势的不便。同时,也便于医护人员进行护理操作。在进行护理工作时,医护人员可以根据患者的病情和治疗需要,快速调整患者的身体姿势,提高了工作效率和质量。

一键座椅位功能响应

功能实现方式

一键座椅位功能通过电动控制系统实现,按下相应按钮,床面可快速调整为座椅位,方便患者起身。以下是对功能实现方式的具体说明:

重症智能电动病床一键座椅位功能

方面

说明

电动控制原理

电动控制系统通过精确的传感器和电机驱动,实现床面的快速调整。

座椅位调整

按下一键座椅位按钮后,电动控制系统会自动调整背部床板、膝部床板和足部床板的角度,使床面快速形成座椅位。

操作便捷性

患者只需按下一键座椅位按钮,就能轻松实现床面的调整,无需进行复杂的操作。

操作流程

只需按下一键座椅位按钮,床体即可自动调整为合适的座椅位,操作简单快捷。以下是具体的操作流程:

步骤

说明

准备起身

患者做好起身的准备姿势。

按下按钮

按下操作面板或遥控器上的一键座椅位按钮。

等待调整

床体自动调整为座椅位,患者可顺利起身。

功能优势

一键座椅位功能方便了患者起身活动,提高了患者的自理能力。对于一些行动不便的患者来说,传统的起身方式可能较为困难,而一键座椅位功能可以帮助他们轻松起身,增加了患者的活动自由度。同时,也减轻了医护人员的护理负担。医护人员无需花费大量时间和精力帮助患者起身,提高了工作效率。

CPR释放功能响应

功能实现方式

床体双侧机械CPR释放采用脚踏杆设计,在紧急情况下,医护人员可通过脚踏脚踏杆快速释放床体,为患者进行CPR急救。以下是对功能实现方式的具体说明:

方面

说明

脚踏杆设计原理

脚踏杆通过机械传动装置与床体的锁定机构相连,当医护人员脚踏脚踏杆时,锁定机构会迅速解锁,释放床体。

释放速度

脚踏杆设计能够实现快速释放床体,为CPR急救争取宝贵的时间。

操作便捷性

在紧急情况下,医护人员只需用脚踩下脚踏杆,就能迅速释放床体,无需进行复杂的操作。

操作流程

在需要进行CPR急救时,医护人员只需用脚踩下脚踏杆,即可迅速释放床体,为急救争取时间。以下是具体的操作流程:

步骤

说明

判断情况

医护人员判断患者需要进行CPR急救。

踩下脚踏杆

用脚迅速踩下床体双侧的脚踏杆。

开始急救

床体释放后,立即对患者进行CPR急救。

功能优势

CPR释放功能的设计确保了在紧急情况下能够快速、有效地为患者进行急救,提高了患者的生存几率。以下是对功能优势的具体分析:

方面

说明

急救及时性

快速释放床体的功能能够为CPR急救争取宝贵的时间,提高了急救的及时性。

操作便捷性

脚踏杆设计使得医护人员在紧急情况下能够迅速释放床体,无需进行复杂的操作,提高了急救效率。

生存几率提高

及时有效的CPR急救能够提高患者的生存几率,CPR释放功能为患者的生命安全提供了重要保障。

最大承重安全配置响应

最大承重响应

承重数值

所投重症智能电动病床最大承重≥290kg,能够充分满足不同体重患者的使用需求。在实际临床应用中,患者的体重差异较大,该病床的高承重能力可以确保各种体重的患者都能安全、舒适地使用。同时,也能承受患者可能携带的医疗设备的重量,如输液架、监护仪等,保证了病床的稳定性和安全性。

承重设计合理性

该承重设计考虑了患者的体重范围以及可能携带的医疗设备重量,确保了病床的安全性和稳定性。以下是对承重设计合理性的具体分析:

方面

说明

患者体重范围

290kg的最大承重能够涵盖大多数患者的体重,包括肥胖患者,为不同体重的患者提供了安全保障。

医疗设备重量

考虑到患者可能携带的各种医疗设备,如输液架、监护仪等,该承重设计能够确保病床在承载患者和医疗设备的情况下仍能保持稳定。

安全性和稳定性

合理的承重设计使得病床在使用过程中不会因超重而出现故障或安全隐患,保证了患者的安全和舒适度。

承重对使用的影响

足够的承重能力保证了患者在病床上的活动安全。患者可以在病床上自由翻身、坐起、躺卧等,不用担心病床因超重而损坏或出现安全问题。同时,也为医护人员进行护理操作提供了保障。在进行护理工作时,医护人员可能需要在病床上施加一定的压力,如为患者翻身、更换床单等,足够的承重能力能够确保病床在这些操作过程中保持稳定,不会对患者造成伤害。

安全配置响应

中控刹车装置

脚轮具备中控刹车和直行装置,可有效控制病床的移动和定位。中控刹车装置能够使病床在需要时迅速停止移动,确保患者在病床上的安全。在病房内移动病床时,医护人员可以通过操作中控刹车装置,将病床准确地停放在指定位置,避免因病床滑动而导致患者摔倒或受伤。直行装置则保证了病床在移动过程中的直线行驶,提高了移动的准确性和效率。

离床报警功能

内置三级离床报警功能,当患者离开病床时,系统会及时发出报警信号,提醒医护人员注意。这种报警功能可以分为不同的级别,根据患者的具体情况和需求进行设置。例如,对于一些需要密切关注的患者,可以设置为一级报警,一旦患者离开病床,系统会立即发出强烈的报警信号。对于一些行动相对方便的患者,可以设置为二级或三级报警,给予一定的缓冲时间。离床报警功能有助于医护人员及时发现患者的离床情况,采取相应的措施,保障患者的安全。

角度报警功能

具备头部倾斜角度报警功能,可选择低于30°或45°报警,确保患者的头部姿势符合治疗要求。以下是对角度报警功能的具体分析:

方面

说明

报警角度选择

医护人员可以根据患者的病情和治疗需要,选择低于30°或45°的报警角度。

头部姿势保障

当患者的头部倾斜角度低于设定的报警角度时,系统会及时发出报警信号,提醒医护人员调整患者的头部姿势,确保患者的头部姿势符合治疗要求。

治疗效果提升

合适的头部姿势有助于提高治疗效果,角度报警功能为患者的治疗提供了有力保障。

检测报告响应

电机检测报告

床体整体电机具备专业检测资质机构提供的检测报告,证明电机性能符合相关标准,确保了病床的正常运行。专业检测资质机构的检测报告是对电机性能的权威认证,涵盖了电机的各项性能指标,如功率、转速、稳定性等。通过检测报告可以得知,该电机具有良好的性能和可靠性,能够满足病床长期、稳定运行的需求。在实际使用中,电机的稳定运行是病床各项功能正常实现的基础,检测报告为病床的质量提供了有力保障。

床垫检测报告

内置式气垫提供具有检测资质机构提供检测证明文件,证明气垫的质量和安全性。检测证明文件详细记录了气垫的各项性能指标,如材质、透气性、抗压性等。这些指标的检测结果表明,该气垫具有良好的质量和安全性,能够为患者提供舒适的睡眠体验。同时,也能有效预防褥疮等并发症的发生。在实际使用中,检测证明文件为患者的健康和安全提供了重要保障。

其他检测报告

对于其他需要检测报告的项目,也将提供相应的检测报告,确保所投产品符合技术要求。除了电机和床垫的检测报告外,对于病床的其他部件和功能,如床体结构、电子控制系统等,也将提供专业检测资质机构的检测报告。这些检测报告将全面证明所投产品的质量和性能符合技术要求,为患者和医护人员提供可靠的保障。

重症电动病床参数响应

尺寸角度负荷响应

床体长度响应

长度精准达标

经严格测量,床体长度精确为2200mm,与招标要求高度契合。在生产过程中,我公司采用高精度的测量仪器,对每一个生产环节进行严格把控,确保床体长度的误差控制在极小范围内。同时,在组装完成后,还会进行二次测量,再次确认床体长度符合标准。这种严格的质量控制体系,保证了每一张病床都能达到精准的长度要求,为患者提供舒适、安全的使用体验。

生产工艺保障

采用先进的生产工艺,确保床体长度的精准度,避免出现长度偏差问题。我公司引进了国际先进的数控加工设备,能够实现床体零部件的高精度加工。在组装过程中,采用了模块化组装技术,每个模块的尺寸都经过精确计算和加工,确保了床体整体长度的一致性。此外,还建立了完善的质量检测体系,对每一个生产环节进行严格检测,确保床体长度符合标准。这种先进的生产工艺和严格的质量控制体系,为床体长度的精准度提供了有力保障。

数控加工设备

质量检测确认

每一张病床在出厂前均经过严格的质量检测,再次确认床体长度符合标准。我公司建立了专业的质量检测团队,采用先进的检测设备和方法,对床体长度进行全面检测。检测内容包括床体整体长度、各部分长度偏差等,确保每一个指标都符合标准。同时,还会对检测结果进行记录和存档,以便追溯和查询。这种严格的质量检测体系,为床体长度的准确性提供了可靠保障。以下是质量检测的部分内容:

检测项目

检测标准

检测结果

床体整体长度

2200mm±10mm

2200mm

各部分长度偏差

≤±2mm

≤±1mm

长度稳定性强

床体结构设计合理,在长期使用过程中,床体长度不会发生变化,始终保持稳定。我公司的床体采用了高强度的钢材和先进的焊接工艺,确保床体结构坚固耐用。同时,在设计过程中,充分考虑了床体的受力情况,采用了合理的结构布局,避免了因受力不均而导致的床体变形。此外,还对床体进行了严格的疲劳测试,确保床体在长期使用过程中不会出现长度变化。这种合理的结构设计和严格的质量检测,保证了床体长度的稳定性,为患者提供了可靠的使用保障。

床体宽度响应

拉起状态达标

护栏完全拉起时,实际测量宽度为998mm,符合护栏完全拉起状态≥997mm的要求。在生产过程中,我公司对护栏的尺寸进行了精确设计和加工,确保护栏拉起时的宽度符合标准。同时,在组装过程中,还会对护栏的安装位置进行严格调整,确保护栏拉起时的宽度均匀一致。此外,还对护栏进行了多次开合测试,确保护栏在长期使用过程中不会出现变形或松动的情况,保证了护栏拉起时的宽度稳定性。以下是相关检测数据:

护栏拉起宽度

检测项目

检测标准

检测结果

护栏拉起宽度

≥997mm

998mm

降下状态达标

护栏降至最低时,宽度为1032mm,满足护栏降至最低状态≥1030mm的标准。我公司在设计护栏时,充分考虑了护栏降下时的宽度要求,采用了合理的结构设计和材料选择,确保护栏降至最低时的宽度符合标准。同时,在生产过程中,对护栏的加工精度进行了严格控制,确保护栏的尺寸误差在极小范围内。此外,还对护栏进行了多次升降测试,确保护栏在长期使用过程中不会出现卡滞或变形的情况,保证了护栏降至最低时的宽度稳定性。

宽度设计合理

床体宽度的设计充分考虑了患者的使用需求和病房的空间布局,既保证患者的舒适度,又便于在病房中安置。在设计过程中,我公司进行了大量的市场调研和用户反馈收集,了解患者和医护人员对病床宽度的实际需求。同时,结合病房的空间尺寸和布局要求,对床体宽度进行了优化设计。最终确定的床体宽度,既能满足患者的日常使用需求,又能在有限的病房空间内合理安置,提高了病房的空间利用率。

宽度稳定性好

床体结构坚固,护栏的拉起和降下操作不会影响床体宽度的稳定性,始终保持在规定范围内。我公司采用了高强度的钢材和先进的焊接工艺,确保床体结构坚固耐用。同时,在设计护栏时,采用了合理的结构设计和连接方式,确保护栏与床体之间的连接牢固可靠。此外,还对床体进行了多次模拟测试,模拟患者在病床上的各种活动和护栏的频繁升降操作,确保床体宽度在长期使用过程中不会发生变化,始终保持稳定。

高度升降范围响应

最低高度达标

床体最低可降至465mm,符合高度升降范围下限要求。在生产过程中,我公司对升降机构进行了优化设计和精确调试,确保床体能够稳定地降至最低高度。同时,采用了高精度的传感器和控制系统,实时监测床体的高度位置,保证床体高度的准确性。此外,还对床体进行了多次升降测试,确保床体在长期使用过程中不会出现高度偏差或卡滞的情况,保证了床体最低高度的稳定性。

升降机构

最高高度达标

床体

省传院电动病床采购项目.docx