广州市海洋生态保护修复工程项目(跟踪监测)投标方案

第一章 对项目理解和熟悉程度

6

第一节 项目地区自然要素掌握

6

一、 河口湿地地形地貌分析

6

二、 湿地水文周期规律

18

三、 土壤类型空间分布

31

第二节 生态问题识别与分析

42

一、 红树林退化问题剖析

42

二、 鸟类栖息地破碎化

58

三、 互花米草入侵威胁

64

第三节 任务书理解与政策掌握

82

一、 修复工程跟踪监测要求

82

二、 监测指标与频率站位

93

三、 成果报告编制规范

108

四、 相关政策法规理解

121

第二章 项目实施方案

134

第一节 技术路线设计

134

一、 全流程技术路线规划

134

二、 多手段结合监测方法

148

三、 多维度监测覆盖范围

161

第二节 方法选择与实施

183

一、 精准数据采集设备

183

二、 生态群落调查方法

191

三、 环境指标检测仪器

206

四、 空间数据分析技术

222

第三节 预期成果体系

232

一、 项目实施报告编制

232

二、 生态修复效果评估

250

第四节 成果评估维度

269

一、 多维度评估体系建立

269

二、 准确性评估内容

280

三、 实用性评估要点

293

四、 创新性评估维度

307

第五节 成果可推广性

317

一、 成果标准化编制

317

二、 成果格式统一规范

335

三、 成果推广应用价值

345

第三章 项目重点难点分析

366

第一节 项目工作重点

366

一、 掌握河口湿地自然要素

366

二、 识别湿地生态问题

375

三、 开展关键区域监测

393

四、 构建评估成果体系

406

五、 确保监测数据质量

413

第二节 项目实施难点

422

一、 红树林监测难度高

422

二、 鸟类栖息地数据难获取

431

三、 互花米草监测技术要求高

443

四、 退围还湿工程监测复杂

452

五、 项目执行管理难度大

466

第三节 重点难点应对措施

479

一、 组建专业团队

479

二、 采用先进设备

489

三、 构建信息平台

509

四、 制定应急预案

521

五、 设立监督小组

538

第四章 进度计划及进度保证措施

551

第一节 项目计划安排

551

一、 项目启动规划

551

二、 本底调查安排

565

三、 施工期监测计划

584

四、 修复后监测规划

602

五、 成果编制计划

623

第二节 团队职责与分工

638

一、 项目负责人职责

638

二、 技术负责人职责

645

三、 生态监测组职责

659

四、 数据处理组职责

673

五、 报告编制组职责

690

六、 质量控制组职责

703

第三节 进度保证措施

710

一、 进度报告与会议制度

710

二、 设备配置保障

716

三、 应急预案制定

723

四、 目标责任制落实

744

五、 风险预警机制

760

第五章 服务承诺及质量保障措施

770

第一节 服务承诺

770

一、 定制化服务方案承诺

770

二、 快速响应机制承诺

780

三、 全过程技术支持承诺

792

四、 量化可评估服务承诺

805

五、 采购人满意度保障承诺

816

第二节 质量保障措施

827

一、 明确质量控制标准

827

二、 三级质量检查机制

835

三、 标准化数据采集措施

851

四、 报告专家评审机制

860

五、 质量追溯机制建设

870

六、 配合质量抽查措施

885

对项目理解和熟悉程度

项目地区自然要素掌握

河口湿地地形地貌分析

地形高程变化数据

高程数据获取方式

-无人机测量

我公司将利用RTK-无人机的高精度定位功能,对河口湿地的各个区域进行全面飞行测量。在测量前,会根据河口湿地的实际地形和监测需求,设置合理的飞行航线和测量参数,确保能够获取到详细且准确的高程数据。在测量过程中,对测量数据进行实时处理和分析,及时发现数据中的异常情况并进行标记和排查,保证数据的可靠性。通过RTK-无人机测量,能够高效、准确地获取河口湿地的地形高程数据,为后续的分析和研究提供坚实的基础。

RTK-无人机测量

历史资料对比

收集河口湿地过去的地形测量数据和相关资料,与本次测量结果进行详细对比。分析不同时期高程变化的趋势和幅度,找出可能影响高程变化的因素,如自然因素中的河流改道、泥沙淤积,以及人为因素中的围垦、工程建设等。为了更直观地呈现对比结果,制作了如下表格:

对比项目

历史数据

本次测量数据

变化趋势

可能影响因素

高程平均值

XXX米

XXX米

上升/下降

自然因素/人为因素

高程最大值

XXX米

XXX米

上升/下降

自然因素/人为因素

高程最小值

XXX米

XXX米

上升/下降

自然因素/人为因素

根据对比结果,对当前的高程数据进行修正和补充,提高数据的可靠性,为后续的地形地貌分析提供更准确的数据支持。

GIS数据参考

借助地理信息系统(GIS)中的地形数据,对测量结果进行验证和补充。利用GIS的空间分析功能,分析高程数据与其他地理要素之间的关系,如与水系、植被覆盖的关联。将GIS数据与测量数据进行整合,形成更加全面和准确的地形高程数据集。通过对GIS数据的参考和整合,能够更好地理解河口湿地的地形特征,为生态保护和修复工作提供更科学的依据。例如,通过分析高程数据与水系的关系,可以确定水流的流向和可能的积水区域,为湿地的水资源管理提供参考。

滩涂分布特征详情

滩涂面积与范围

滩涂面积测量

利用卫星遥感影像和地理信息系统(GIS)技术,对河口湿地的滩涂面积进行精确测量。结合实地调查和测量数据,对卫星遥感影像进行校正和验证,提高面积测量的准确性。定期对滩涂面积进行监测,及时掌握面积的变化情况。在测量过程中,会对不同时期的卫星遥感影像进行对比分析,识别滩涂面积的增减区域。同时,实地调查能够获取更详细的地形和植被信息,进一步提高测量的精度。通过定期监测,能够及时发现滩涂面积的变化趋势,为滩涂的保护和管理提供科学依据。

面积变化趋势

分析历史滩涂面积数据,找出面积变化的趋势和周期性。研究影响滩涂面积变化的因素,如海平面上升、河流泥沙淤积、人类活动等。海平面上升可能导致滩涂被淹没,而河流泥沙淤积则可能使滩涂面积增加。人类活动中的围垦、建设等也会对滩涂面积产生影响。根据面积变化趋势和影响因素,制定相应的滩涂保护和管理措施。例如,如果发现滩涂面积呈减少趋势,可能需要加强对围垦活动的监管,或者采取生态修复措施来增加滩涂面积。

功能区域划分

根据滩涂的生态功能和利用价值,将滩涂划分为不同的功能区域,如鸟类栖息地、渔业养殖区、生态保护区等。明确各功能区域的边界和管理要求,合理规划滩涂的开发和利用。在功能区域划分的基础上,制定针对性的生态保护和修复方案。例如,对于鸟类栖息地,要采取措施保护其生态环境,减少人类活动的干扰;对于渔业养殖区,要合理规划养殖规模和方式,确保生态环境的可持续性。通过功能区域划分,能够实现滩涂资源的合理利用和有效保护。

滩涂地形特征

坡度与坡向

测量滩涂的坡度和坡向,分析其分布规律和变化情况。研究坡度和坡向对水流、泥沙淤积和植被生长的影响。不同的坡度和坡向会导致水流速度和方向的变化,从而影响泥沙的淤积和植被的生长。例如,坡度较陡的区域水流速度较快,泥沙不易淤积,而坡向朝南的区域可能更有利于植被的生长。根据坡度和坡向的特点,合理规划滩涂的开发和利用。如下表所示,展示了不同坡度和坡向区域的相关特征:

坡度范围

坡向

水流速度

泥沙淤积情况

植被生长情况

0-5°

朝南

较慢

易淤积

较好

5-10°

朝北

适中

适中

一般

10°以上

朝东

较快

难淤积

较差

通过对坡度和坡向的分析,能够为滩涂的生态修复和开发利用提供科学依据。

滩涂地形特征与生态

起伏度分析

计算滩涂的起伏度,了解其地形的复杂程度。分析起伏度对滩涂生态系统的影响,如生物多样性、水流运动等。起伏度较大的区域可能提供更多的栖息地类型,有利于生物多样性的增加。而起伏度对水流运动的影响则可能导致水流的分散和汇聚。根据起伏度的情况,制定相应的生态保护和修复策略。例如,对于起伏度较大的区域,可以采取保护措施,维护其生物多样性;对于起伏度较小的区域,可以通过人工改造来增加地形的复杂性,提高生态系统的稳定性。

地形特征与生态

研究地形特征与滩涂生态系统之间的相互关系,如地形对生物栖息地的影响。不同的地形特征会形成不同的生物栖息地,影响生物的分布和生存。根据地形特征和生态系统的需求,制定针对性的生态保护和修复措施。例如,对于低洼地区,可以通过改善排水条件,营造适合水生生物生存的环境;对于高地地区,可以种植耐旱的植被,提高植被覆盖率。通过改善地形条件,促进滩涂生态系统的恢复和发展。

滩涂沉积物特性

粒度分析

对滩涂沉积物的粒度进行分析,了解其分布规律和变化情况。研究粒度对沉积物的透水性、保水性和养分含量的影响。不同粒度的沉积物具有不同的物理和化学性质,会影响植被的生长和生物的栖息。例如,粗粒度的沉积物透水性较好,但保水性较差;细粒度的沉积物则相反。根据粒度分析结果,合理选择适合滩涂生长的植被种类。通过对粒度的分析,能够为滩涂的生态修复和植被恢复提供科学依据。

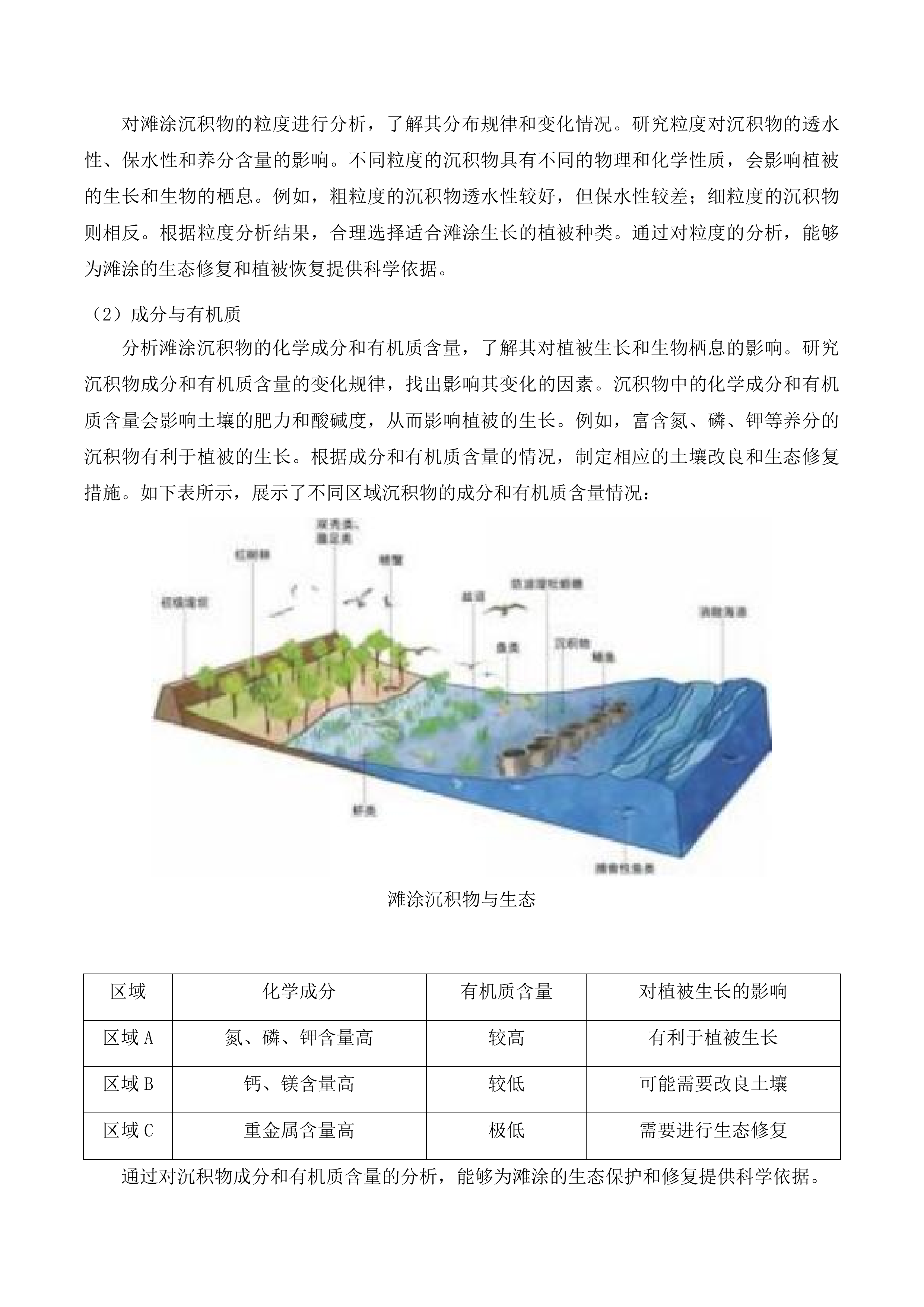

成分与有机质

分析滩涂沉积物的化学成分和有机质含量,了解其对植被生长和生物栖息的影响。研究沉积物成分和有机质含量的变化规律,找出影响其变化的因素。沉积物中的化学成分和有机质含量会影响土壤的肥力和酸碱度,从而影响植被的生长。例如,富含氮、磷、钾等养分的沉积物有利于植被的生长。根据成分和有机质含量的情况,制定相应的土壤改良和生态修复措施。如下表所示,展示了不同区域沉积物的成分和有机质含量情况:

滩涂沉积物与生态

区域

化学成分

有机质含量

对植被生长的影响

区域A

氮、磷、钾含量高

较高

有利于植被生长

区域B

钙、镁含量高

较低

可能需要改良土壤

区域C

重金属含量高

极低

需要进行生态修复

通过对沉积物成分和有机质含量的分析,能够为滩涂的生态保护和修复提供科学依据。

沉积物与生态

研究沉积物特性与滩涂生态系统之间的相互关系,如沉积物对生物群落结构的影响。沉积物的粒度、成分和有机质含量等特性会影响生物的栖息和繁殖。根据沉积物特性和生态系统的需求,制定针对性的生态保护和修复方案。例如,对于沉积物污染严重的区域,可以采取物理或化学方法进行治理;对于沉积物养分不足的区域,可以添加有机肥料来改善土壤质量。通过改善沉积物条件,促进滩涂生态系统的健康发展。

地貌类型详细情况

主要地貌类型识别

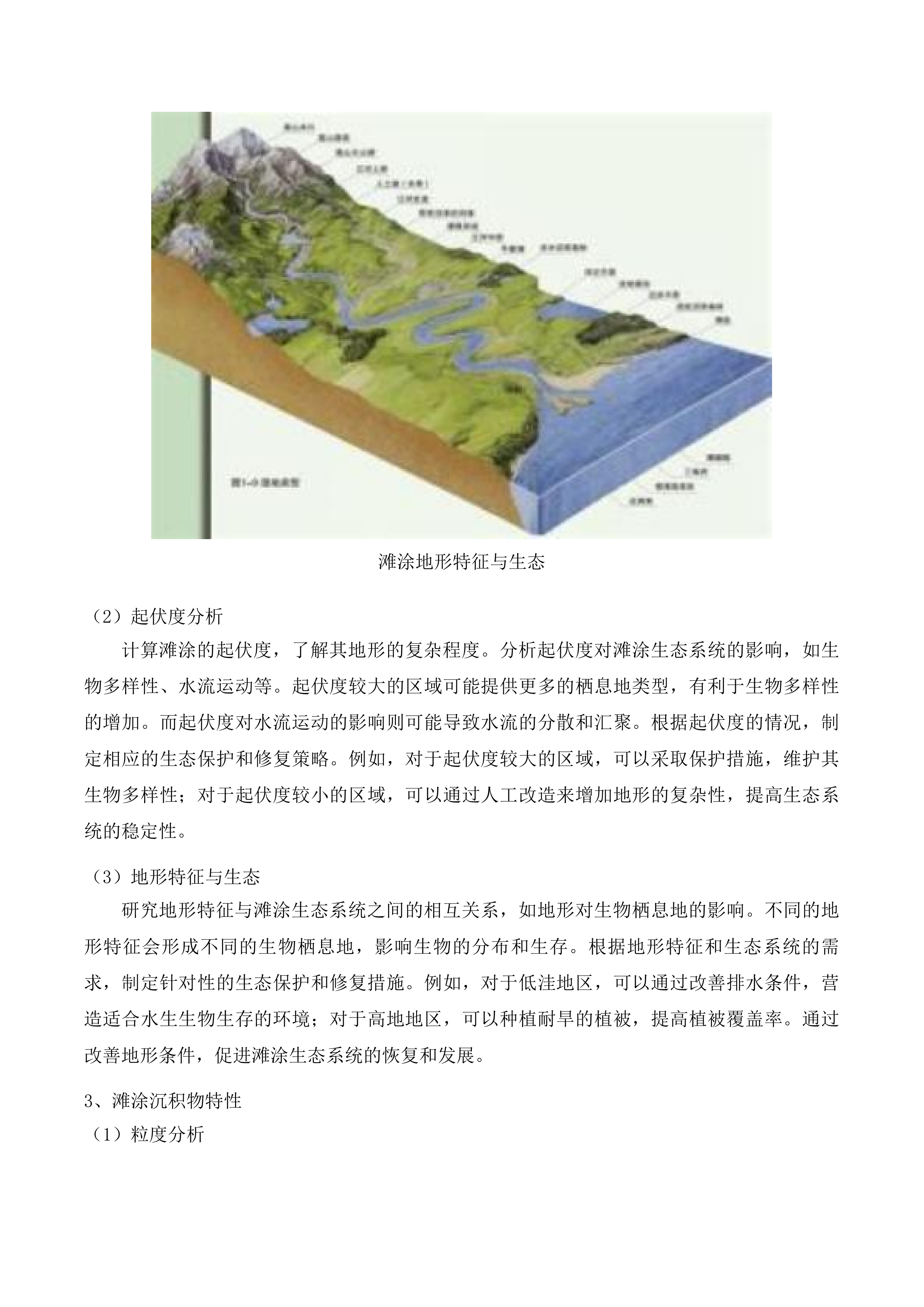

潮滩地貌

详细描述潮滩地貌的特征,如地形起伏、坡度、沉积物类型等。潮滩地貌通常具有平缓的地形和较低的坡度,沉积物类型主要为泥沙。分析潮滩地貌的形成原因和发育过程,如潮汐作用、河流泥沙淤积等。潮汐的涨落会导致海水对滩涂的冲刷和淤积,而河流带来的泥沙则是潮滩地貌形成的物质基础。研究潮滩地貌对湿地生态系统的影响,如鸟类栖息地、渔业资源等。潮滩为鸟类提供了觅食和栖息的场所,同时也是渔业资源的重要繁殖地。通过对潮滩地貌的研究,能够更好地保护和利用潮滩资源。

潮滩地貌

沙洲地貌

识别河口湿地内的沙洲地貌,分析其形态特征和分布规律。沙洲地貌通常呈现出不规则的形状,大小和高度不一。研究沙洲地貌的形成原因和演变过程,如水流动力、泥沙沉积等。水流的速度和方向会影响泥沙的沉积和搬运,从而形成不同形态的沙洲。探讨沙洲地貌对湿地生态系统的影响,如生物多样性、水流运动等。沙洲为一些特殊的生物提供了栖息地,同时也会影响水流的运动和分布。通过对沙洲地貌的研究,能够更好地保护和管理湿地生态系统。

沙洲地貌

河口三角洲地貌

分析河口三角洲地貌的特点,如地形结构、沉积物分布、水系特征等。河口三角洲地貌通常具有复杂的地形结构和丰富的水系,沉积物分布呈现出一定的规律性。研究河口三角洲地貌的形成机制和发育趋势,如河流泥沙淤积、海平面变化等。河流携带的大量泥沙在河口堆积,形成三角洲地貌;而海平面的变化则会影响三角洲的侵蚀和淤积过程。评估河口三角洲地貌对湿地生态系统的影响,如生态服务功能、生物栖息地等。河口三角洲为众多生物提供了栖息地,同时还具有水质净化、洪水调节等生态服务功能。通过对河口三角洲地貌的研究,能够更好地保护和利用这一重要的生态系统。

地貌类型分布规律

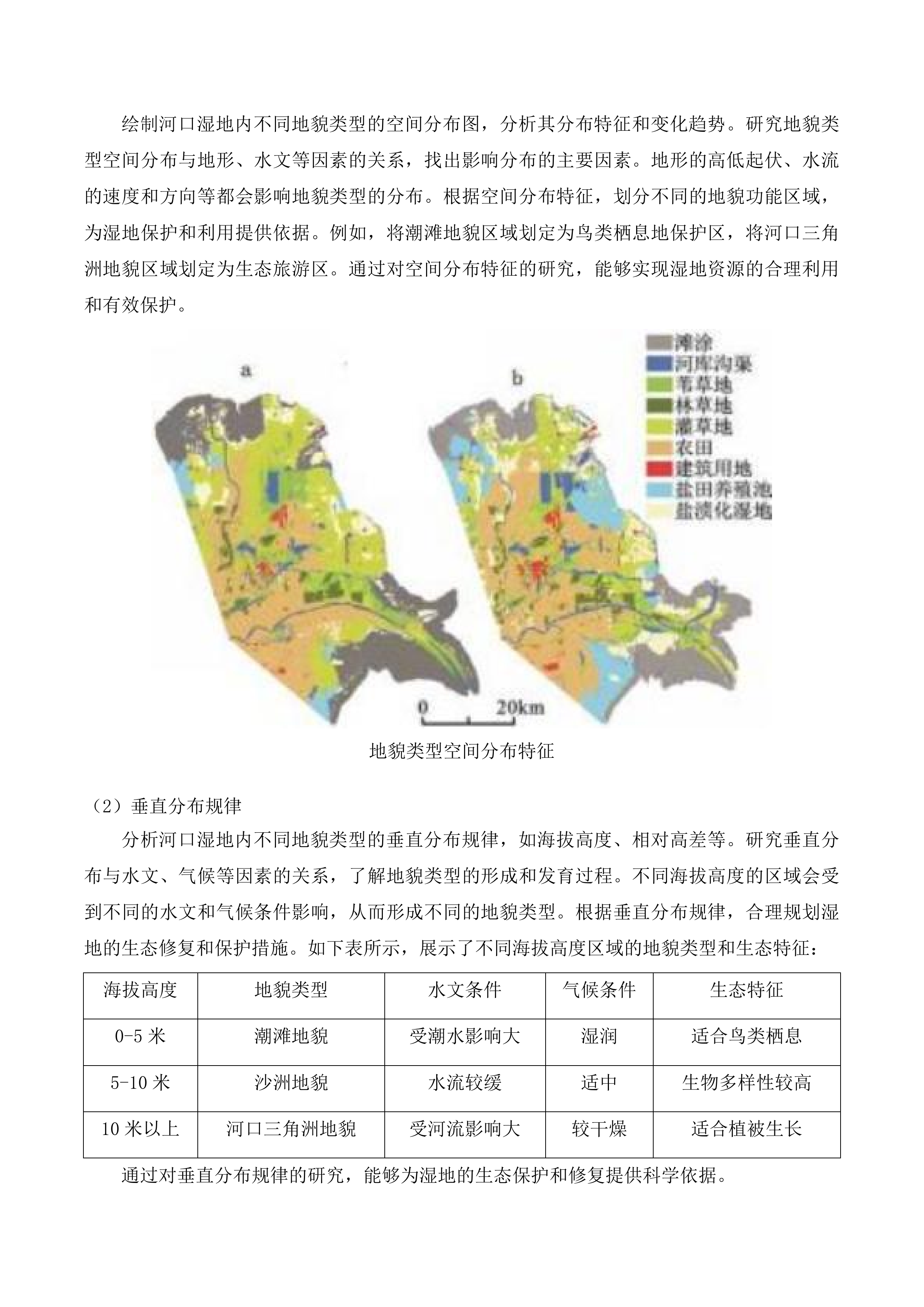

空间分布特征

绘制河口湿地内不同地貌类型的空间分布图,分析其分布特征和变化趋势。研究地貌类型空间分布与地形、水文等因素的关系,找出影响分布的主要因素。地形的高低起伏、水流的速度和方向等都会影响地貌类型的分布。根据空间分布特征,划分不同的地貌功能区域,为湿地保护和利用提供依据。例如,将潮滩地貌区域划定为鸟类栖息地保护区,将河口三角洲地貌区域划定为生态旅游区。通过对空间分布特征的研究,能够实现湿地资源的合理利用和有效保护。

地貌类型空间分布特征

垂直分布规律

分析河口湿地内不同地貌类型的垂直分布规律,如海拔高度、相对高差等。研究垂直分布与水文、气候等因素的关系,了解地貌类型的形成和发育过程。不同海拔高度的区域会受到不同的水文和气候条件影响,从而形成不同的地貌类型。根据垂直分布规律,合理规划湿地的生态修复和保护措施。如下表所示,展示了不同海拔高度区域的地貌类型和生态特征:

海拔高度

地貌类型

水文条件

气候条件

生态特征

0-5米

潮滩地貌

受潮水影响大

湿润

适合鸟类栖息

5-10米

沙洲地貌

水流较缓

适中

生物多样性较高

10米以上

河口三角洲地貌

受河流影响大

较干燥

适合植被生长

通过对垂直分布规律的研究,能够为湿地的生态保护和修复提供科学依据。

分布与生态关系

研究地貌类型分布与湿地生态系统之间的相互关系,如地貌对生物群落结构的影响。不同的地貌类型为不同的生物提供了栖息地和食物资源,会影响生物群落的组成和结构。根据地貌类型分布和生态系统的需求,制定针对性的生态保护和修复方案。如下表所示,展示了不同地貌类型对生物群落结构的影响和相应的保护措施:

地貌类型

对生物群落结构的影响

保护措施

潮滩地貌

为鸟类提供觅食和栖息场所

限制人类活动干扰

沙洲地貌

增加生物多样性

保护沙洲生态环境

河口三角洲地貌

为植被生长提供良好条件

加强植被保护

通过优化地貌类型分布,促进湿地生态系统的健康发展。

地貌演变趋势预测

演变因素分析

分析影响河口湿地地貌演变的主要因素,如海平面上升、河流泥沙淤积、人类活动等。海平面上升会导致潮滩被淹没,河流泥沙淤积会改变地貌的形态和分布,人类活动中的围垦、建设等也会对地貌产生影响。研究各因素对地貌演变的作用机制和影响程度。例如,海平面上升的速度和幅度会直接影响潮滩的淹没范围;河流泥沙淤积的量和分布会影响沙洲和河口三角洲的形成和发展。根据因素分析结果,建立地貌演变预测模型。通过对演变因素的分析,能够更好地预测地貌的演变趋势,为湿地的保护和管理提供科学依据。

演变趋势预测

利用地貌演变预测模型,对未来一段时间内河口湿地的地貌类型变化进行预测。分析预测结果的不确定性和风险,制定相应的应对措施。预测结果可能受到多种因素的影响,存在一定的不确定性。例如,气候变化可能导致海平面上升速度加快,从而改变地貌的演变趋势。根据预测结果,提前做好湿地生态保护和修复的准备工作。例如,如果预测到潮滩面积将减少,可能需要采取措施保护鸟类栖息地;如果预测到河口三角洲将扩大,可能需要规划相应的生态旅游区域。通过对演变趋势的预测,能够更好地应对地貌变化带来的挑战。

应对措施制定

根据地貌演变趋势预测结果,制定相应的湿地保护和修复措施。采取工程措施和生态措施相结合的方式,减缓地貌演变对湿地生态系统的影响。工程措施如修建海堤、疏浚河道等;生态措施如种植红树林、恢复湿地植被等。加强对湿地的监测和管理,及时调整保护和修复策略。通过对湿地的实时监测,能够及时发现地貌变化的情况,调整保护和修复措施,确保湿地生态系统的健康和稳定。

地形地貌对生态影响

对生物多样性影响

生物种类与分布

研究地形地貌对河口湿地生物种类和分布的影响,如不同地貌类型下的鸟类、鱼类、植物等的分布差异。不同的地形地貌提供了不同的生态环境和资源,影响生物的栖息和繁殖。分析生物种类和分布与地形地貌之间的相互关系,找出影响生物分布的主要因素。例如,潮滩地貌为鸟类提供了丰富的食物资源和栖息场所,因此鸟类的种类和数量较多;而河口三角洲地貌则适合一些耐盐植物的生长。根据生物种类和分布情况,合理划定生物保护区和栖息地。通过对生物种类和分布的研究,能够更好地保护和管理生物多样性。

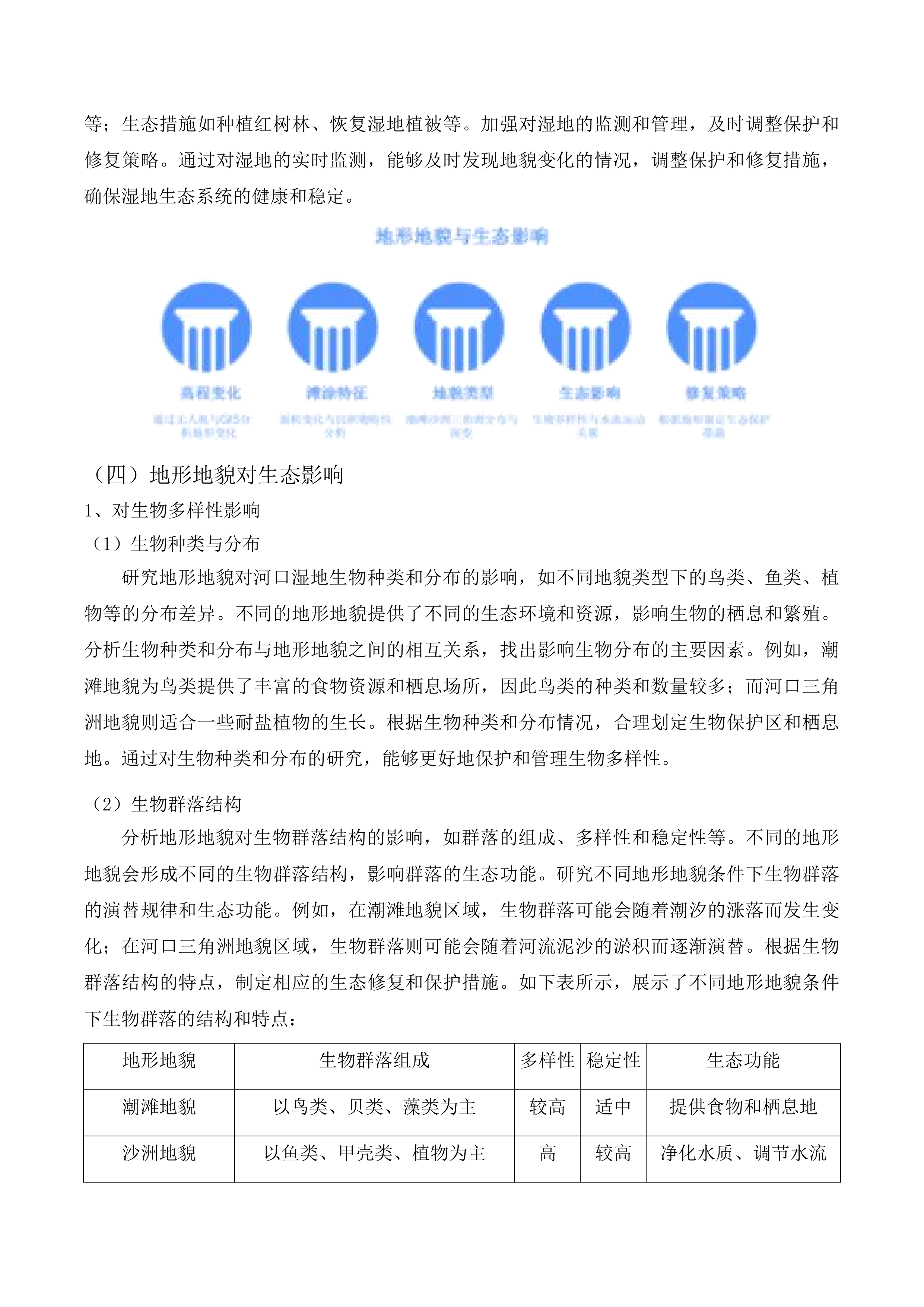

生物群落结构

分析地形地貌对生物群落结构的影响,如群落的组成、多样性和稳定性等。不同的地形地貌会形成不同的生物群落结构,影响群落的生态功能。研究不同地形地貌条件下生物群落的演替规律和生态功能。例如,在潮滩地貌区域,生物群落可能会随着潮汐的涨落而发生变化;在河口三角洲地貌区域,生物群落则可能会随着河流泥沙的淤积而逐渐演替。根据生物群落结构的特点,制定相应的生态修复和保护措施。如下表所示,展示了不同地形地貌条件下生物群落的结构和特点:

地形地貌

生物群落组成

多样性

稳定性

生态功能

潮滩地貌

以鸟类、贝类、藻类为主

较高

适中

提供食物和栖息地

沙洲地貌

以鱼类、甲壳类、植物为主

高

较高

净化水质、调节水流

河口三角洲地貌

以耐盐植物、昆虫、鸟类为主

适中

较低

固土保沙、调节气候

通过对生物群落结构的研究,能够为湿地的生态保护和修复提供科学依据。

生物保护措施

根据地形地貌对生物多样性的影响,制定针对性的生物保护措施,如建立自然保护区、恢复栖息地等。加强对生物栖息地的保护和管理,减少人类活动对生物的干扰。例如,在鸟类栖息地周围设置缓冲区,限制人类的进入;对受损的栖息地进行修复和重建。开展生物多样性监测和研究,及时掌握生物种群的变化情况。如下表所示,展示了不同生物种类的保护措施和监测方法:

生物种类

保护措施

监测方法

鸟类

建立鸟类保护区、限制人类活动

定期观察、安装监测设备

鱼类

保护水域生态环境、限制捕捞

渔业资源调查、水质监测

植物

种植本地植物、防止外来物种入侵

植被调查、物种监测

通过采取有效的生物保护措施,能够保护和促进生物多样性的发展。

对水流运动影响

水流速度与方向

分析地形地貌对水流速度和方向的影响,如河道宽窄、坡度大小等对水流的影响。河道宽窄和坡度大小会改变水流的截面积和阻力,从而影响水流的速度和方向。研究水流速度和方向的变化规律,以及对湿地生态系统的影响。水流速度和方向的变化会影响泥沙的淤积和搬运,进而影响湿地的地形和生态环境。根据水流速度和方向的特点,合理规划水利工程和生态保护措施。例如,在水流速度较快的区域,可以修建水闸来调节水流;在水流方向容易改变的区域,可以种植植被来固定土壤。通过对水流速度和方向的研究,能够更好地保护和管理湿地的水资源。

流量变化分析

研究地形地貌对水流流量的影响,如降雨、蒸发、下渗等因素与地形地貌的关系。不同的地形地貌会影响降雨的截留和下渗,从而影响水流的流量。分析水流流量的变化趋势,以及对湿地生态系统的影响。水流流量的变化会影响湿地的水位和水质,进而影响生物的生存和繁殖。根据流量变化情况,制定相应的水资源管理和生态保护措施。如下表所示,展示了不同地形地貌条件下水流流量的变化和影响:

地形地貌

降雨截留情况

下渗情况

水流流量变化

对湿地生态系统的影响

山地地貌

较少

较多

流量变化大

可能导致洪水或干旱

平原地貌

较多

较少

流量变化小

水位相对稳定

湿地地貌

适中

适中

流量变化适中

提供适宜的生态环境

通过对流量变化的分析,能够更好地保护和管理湿地的水资源。

水利与生态措施

根据水流运动对生态系统的影响,制定水利工程和生态保护措施,如修建水闸、疏浚河道等。水利工程能够调节水流的速度和流量,改善湿地的水文条件;生态保护措施能够恢复和保护湿地的生态环境,提高生态系统的稳定性。采取生态措施,如恢复湿地植被、改善水质等,调节水流运动对生态系统的影响。植被能够截留雨水、减少水土流失,改善水质;水质的改善则有利于生物的生存和繁殖。加强对水利工程和生态保护措施的监测和评估,确保其有效性和可持续性。通过对水利工程和生态保护措施的实施和监测,能够实现湿地水资源的合理利用和生态环境的有效保护。

对生态系统功能影响

物质循环与能量流动

研究地形地貌对河口湿地物质循环和能量流动的影响,如养分循环、碳循环等。不同的地形地貌会影响物质的运输和转化,从而影响物质循环和能量流动。分析物质循环和能量流动与地形地貌之间的相互关系,找出影响其过程的主要因素。例如,潮滩地貌的潮汐涨落会促进物质的交换和循环;河口三角洲地貌的河流泥沙淤积会影响碳的储存和释放。根据物质循环和能量流动的特点,制定相应的生态修复和保护措施。通过对物质循环和能量流动的研究,能够更好地保护和管理湿地的生态系统功能。

生态服务功能

评估地形地貌对河口湿地生态服务功能的影响,如水质净化、洪水调节、生物栖息地等。不同的地形地貌具有不同的生态服务功能,会影响湿地的生态价值。分析生态服务功能与地形地貌之间的相互关系,找出影响服务功能的主要因素。例如,潮滩地貌的植被能够吸收和分解污染物,起到水质净化的作用;河口三角洲地貌的湿地能够调节洪水,减轻洪水灾害。根据生态服务功能的情况,制定相应的生态保护和管理策略。通过对生态服务功能的评估,能够更好地保护和利用湿地的生态资源。

修复与保护策略

根据地形地貌对生态系统功能的影响,制定针对性的生态修复和保护策略,如湿地恢复、生态工程建设等。加强对生态系统的监测和评估,及时调整修复和保护策略。通过对生态系统的实时监测,能够及时发现生态系统功能的变化情况,调整修复和保护策略,确保生态系统的健康和稳定。提高公众对湿地生态系统功能的认识,促进湿地的可持续利用和保护。如下表所示,展示了不同地形地貌条件下的生态修复和保护策略:

地形地貌

生态系统功能影响

修复与保护策略

潮滩地貌

水质净化、生物栖息地

种植植被、限制污染排放

沙洲地貌

洪水调节、生物多样性

保护沙洲、恢复生态环境

河口三角洲地貌

固土保沙、调节气候

植树造林、加强生态监测

通过采取有效的生态修复和保护策略,能够促进湿地生态系统功能的恢复和提升。

湿地水文周期规律

季节性变化规律呈现

春季水文特征表现

水温变化具体情况

春季初期,水温较低,随着气温逐步升高,水温也逐渐上升。水温的变化速率受天气、光照和水流等因素综合影响。例如,晴天时光照充足,水温上升相对较快;而阴天或有强风时,水温上升则较为缓慢。不同区域的水温变化存在明显差异,靠近河流入海口的区域,由于受到淡水和海水的混合作用,水温上升较快;而湿地内部较封闭的水域,水温上升相对较慢。水温的变化对生物的新陈代谢和生长发育起着关键作用,适宜的水温能促进生物的繁殖和生长,维持生态系统的平衡。若水温变化异常,可能会导致部分生物的生长受到抑制,甚至影响整个生态系统的稳定。

水位上升趋势分析

春季水位上升的幅度与降水量和冰雪融化量密切相关。大量的降水和冰雪融化使得河流水量增加,从而导致水位上升。水位上升可能会淹没部分湿地和滩涂,为鸟类和其他生物提供更多的觅食和栖息场所。然而,水位上升也可能带来一些负面影响,如水流速度加快,对河口湿地的地貌和生态环境产生一定的冲击。水流的冲刷可能会改变湿地的地形,影响生物的栖息地。此外,水位上升还会带来泥沙和营养物质,这些物质在湿地中沉积,为湿地的生态系统提供了养分,但过多的泥沙也可能会对水质造成一定的影响。

春季水位上升

生物活动响应表现

随着水温的升高和食物资源的增加,生物的活动逐渐活跃起来。一些鱼类开始洄游到河口湿地产卵繁殖,为生态系统注入新的活力。鸟类也开始筑巢、繁殖,它们的活动对湿地的生态平衡起到了重要的调节作用。植物在适宜的水温条件下生长迅速,为动物提供了丰富的食物和栖息地。生物的活动还会影响湿地的生态环境,例如它们的摄食和排泄会改变水质和沉积物的性质。一些动物的挖掘行为还可能会影响湿地的地形地貌,促进水流的交换和养分的循环。

生态环境影响评估

春季的水文变化对河口湿地的生态环境产生了多方面的影响。水温的升高和水位的上升为生物的生长和繁殖提供了有利条件,促进了生态系统的繁荣。然而,降水带来的泥沙和营养物质也可能会导致水质的变化,对生态系统造成一定的压力。过多的泥沙会降低水体的透明度,影响水生植物的光合作用;而营养物质的增加可能会导致藻类的大量繁殖,引发水体富营养化。因此,需要密切关注春季水文变化对生态环境的影响,采取相应的保护措施,如加强水质监测、控制污染物排放等,确保河口湿地的生态平衡。

夏季水文状况特点

高温对水温的影响

夏季高温天气使得水温迅速升高,可能会超过一些生物的适宜生存温度范围。水温的升高会影响生物的呼吸和代谢速率,对生物的生存和繁殖产生一定的压力。一些对水温敏感的生物可能会出现生长缓慢、繁殖率下降等现象。高温还可能导致水体中的溶解氧含量降低,影响水生生物的生存。当水温升高时,水中的溶解氧会随着温度的升高而减少,导致水生生物缺氧。水温的变化还会影响生物的分布和群落结构,一些适应低温环境的生物可能会减少或消失,而一些耐热的生物则可能会大量繁殖。

夏季生物生长繁殖

降水对水位的作用

夏季的强降水会使河流水量迅速增加,水位急剧上升。水位的上升可能会淹没部分湿地和滩涂,对生物的栖息地造成破坏。一些鸟类的巢穴可能会被淹没,导致幼鸟死亡;一些水生生物的栖息地也会被破坏,影响它们的生存和繁殖。降水还可能会带来大量的泥沙和污染物,对水质和生态环境产生负面影响。泥沙会降低水体的透明度,影响水生植物的光合作用;污染物则会对生物的健康造成危害。因此,需要加强对水位的监测和预警,及时采取措施应对洪水等自然灾害,如加固堤坝、疏散居民等。

生物生长繁殖情况

高温和充足的水分条件为生物的生长和繁殖提供了良好的环境。许多植物在夏季生长旺盛,为动物提供了丰富的食物资源。动物的繁殖活动也十分活跃,幼体的数量增多,生物群落的多样性得到了进一步的提高。一些昆虫在夏季大量繁殖,为鸟类提供了丰富的食物;一些鱼类也在夏季产卵繁殖,增加了种群的数量。生物的生长和繁殖活动还会对生态环境产生影响,例如它们的摄食和排泄会影响水质和沉积物的性质。植物的生长会吸收水中的养分,净化水质;而动物的排泄则会增加水中的营养物质,促进藻类的生长。

生态环境潜在风险

夏季的高温和强降水可能会带来一些生态环境风险。高温可能会导致水体富营养化,引发藻类爆发,影响水质和生态平衡。当水体中的营养物质过多时,藻类会大量繁殖,形成水华,消耗水中的溶解氧,导致水生生物缺氧死亡。强降水可能会导致水土流失和泥沙淤积,破坏湿地的生态结构和功能。大量的泥沙会淤积在河道和湿地中,影响水流的畅通,破坏生物的栖息地。因此,需要加强对生态环境的监测和管理,及时发现和处理潜在的风险,如控制污染源、加强湿地保护等。

秋冬水文变化趋势

秋季水温下降分析

秋季气温的降低导致水温逐渐下降,下降的速率可能受到天气和水流等因素的影响。在晴朗的天气里,水温下降相对较慢;而在阴雨天气或有强风时,水温下降则较快。水温的下降会影响生物的新陈代谢和活动能力,一些生物会逐渐减少活动量。一些鱼类会游向较温暖的水域,以寻找适宜的生存环境;一些鸟类会开始迁徙到南方过冬。水温的变化还会影响生物的分布和群落结构,一些适应高温环境的生物可能会减少或消失,而一些冷水性生物则可能会逐渐增多。秋季水温的下降为一些冷水性生物的生长和繁殖提供了适宜的环境。

秋季生物活动变化

降水减少水位变化

秋季降水减少,河流水量逐渐减少,水位开始下降。水位的下降可能会露出部分湿地和滩涂,为一些鸟类和其他生物提供觅食和栖息的场所。一些鸟类会在露出的滩涂上觅食,寻找小鱼、小虾等食物;一些两栖动物也会在滩涂上活动,寻找适宜的栖息地。水位下降也可能会导致水流速度减慢,对河口湿地的地貌和生态环境产生一定的影响。水流速度减慢会使泥沙更容易淤积,影响河道的畅通;同时,也会影响生物的栖息地和食物资源。因此,需要关注水位下降对生态环境的影响,采取相应的保护措施,如合理调节水资源、保护湿地生态系统等。

植物群落对水文调节

生物活动变化表现

随着水温的下降和食物资源的减少,生物的活动逐渐减缓。一些鱼类开始向深海或温暖的水域洄游,以寻找适宜的生存环境;鸟类也开始迁徙到南方过冬。一些植物会逐渐枯萎,进入休眠状态,为来年的生长积蓄能量。生物的活动变化会影响生态系统的结构和功能,需要加强对生物群落的监测和保护。例如,一些候鸟的迁徙会影响湿地的生态平衡,需要保护它们的栖息地和迁徙路线;一些植物的枯萎会影响土壤的肥力和水分保持能力,需要采取措施促进植物的生长和恢复。

冬季结冰影响评估

冬季气温较低,部分水域会结冰,对生物的生存和生态环境产生一定的影响。结冰会阻碍水体的流动,影响氧气的交换和物质的循环,可能会导致水生生物缺氧死亡。当水体结冰时,水中的溶解氧无法与大气进行交换,导致水中的溶解氧逐渐减少,水生生物缺氧。结冰还会对湿地的地貌和生态结构产生影响,例如冰层的压力可能会破坏湿地的植被和土壤结构。一些植物的根系可能会被冰层挤压,导致植物死亡;土壤的结构也会被破坏,影响土壤的肥力和水分保持能力。因此,需要关注冬季结冰对生态环境的影响,采取相应的保护措施,如破冰增氧、保护湿地植被等,确保生物的生存和生态平衡。

潮汐特征具体分析

潮汐类型准确判断

半日潮特征表现

半日潮的特点是在一个太阴日内出现两次高潮和两次低潮,且高潮和低潮的潮差大致相等。半日潮的周期约为12小时25分,这种潮汐类型在许多河口湿地较为常见。半日潮的涨落潮过程较为规律,对河口湿地的生态环境和生物活动产生重要影响。在高潮时,海水会淹没部分湿地和滩涂,为生物提供了丰富的食物资源和栖息地;在低潮时,湿地和滩涂会露出水面,生物可以在滩涂上觅食和繁殖。了解半日潮的特征有助于合理规划河口湿地的开发和保护,如在高潮时避免进行施工活动,以免破坏生物的栖息地。

天文因素影响潮差

全日潮特征表现

全日潮在一个太阴日内只出现一次高潮和一次低潮,潮差较大。全日潮的周期约为24小时50分,这种潮汐类型相对较少见。全日潮的涨落潮过程较为缓慢,对河口湿地的地貌和生态环境的塑造作用相对较弱。由于全日潮的潮差较大,在高潮时海水会淹没较大面积的湿地和滩涂,而在低潮时则会露出较大面积的滩涂。研究全日潮的特征对于深入了解河口湿地的水文和生态过程具有重要意义,如可以更好地掌握生物的栖息地变化和食物资源的分布。

混合潮特征表现

混合潮是半日潮和全日潮的混合形式,其潮汐特征较为复杂。混合潮的涨落潮过程既有半日潮的特点,又有全日潮的特点,潮差和周期也会有所变化。混合潮的出现与地理位置、地形地貌和气象条件等因素有关。在一些河口湿地,由于地形的影响,潮汐可能会受到反射和折射的作用,导致潮汐类型变得复杂。准确识别混合潮的特征对于河口湿地的生态保护和资源管理具有重要意义,如可以根据潮汐的变化合理安排渔业生产和湿地保护活动。

判断方法详细说明

可以采用统计分析方法,对长期的潮汐观测数据进行统计,分析潮汐的周期、潮差等特征,从而判断潮汐类型。通过对多年的潮汐数据进行统计分析,可以得到潮汐的平均周期、最大潮差、最小潮差等参数,根据这些参数可以判断潮汐类型。频谱分析方法可以将潮汐信号分解为不同频率的成分,通过分析频谱特征来判断潮汐类型。潮汐信号包含了不同频率的成分,通过频谱分析可以将这些成分分离出来,分析其频率和幅度,从而判断潮汐类型。还可以结合地理信息和地形地貌等因素,综合判断潮汐类型。例如,在一些河口湿地,由于地形的影响,潮汐可能会受到反射和折射的作用,导致潮汐类型变得复杂,需要结合地理信息和地形地貌等因素进行综合判断。在判断潮汐类型时,需要使用准确可靠的观测数据,并采用科学合理的分析方法。

判断方法

说明

统计分析方法

对长期的潮汐观测数据进行统计,分析潮汐的周期、潮差等特征

频谱分析方法

将潮汐信号分解为不同频率的成分,通过分析频谱特征来判断潮汐类型

综合判断方法

结合地理信息和地形地貌等因素,综合判断潮汐类型

潮差变化规律研究

天文因素影响分析

天文因素如月球和太阳的引力作用是影响潮差的主要因素之一。当月球和太阳的引力相互叠加时,会出现大潮,潮差较大;当两者的引力相互抵消时,会出现小潮,潮差较小。天文因素的变化具有一定的周期性,如朔望月周期等,这也导致潮差的变化呈现出一定的周期性。在朔日和望日,月球、太阳和地球几乎在同一条直线上,月球和太阳的引力相互叠加,会出现大潮;而在上弦月和下弦月,月球和太阳的引力相互垂直,会出现小潮。分析天文因素对潮差的影响,可以更好地预测潮差的变化,为河口湿地的管理提供科学依据,如在大潮期间加强对湿地的保护和监测。

地形地貌影响分析

地形地貌对潮差的变化也有重要影响。河口的形状、水深和海底地形等因素会影响潮汐的传播和反射,从而改变潮差的大小。狭窄的河口和浅水区通常会导致潮差增大,而宽阔的河口和深水区则可能使潮差减小。当潮汐进入狭窄的河口时,由于河道变窄,水流速度加快,潮差会增大;而在宽阔的河口和深水区,水流速度较慢,潮差会减小。了解地形地貌对潮差的影响,有助于在河口湿地的开发和保护中充分考虑地形因素的作用,如在建设港口和堤坝时,需要考虑地形对潮差的影响,避免对湿地生态环境造成破坏。

气象条件影响分析

气象条件如风力、气压和降水等也会对潮差产生影响。强风可能会推动海水流动,增加潮差;而低气压可能会导致海平面上升,使潮差增大。降水会影响河流水量,进而影响河口的水位和潮差。当强风吹向河口时,会推动海水向河口流动,增加潮差;而低气压会使海平面上升,导致潮差增大。降水会使河流水量增加,流入河口的水量增多,也会影响河口的水位和潮差。分析气象条件对潮差的影响,需要综合考虑多种因素的相互作用。

潮差变化趋势预测

通过对历史潮差数据的分析和建模,可以预测潮差的变化趋势。考虑到天文因素、地形地貌和气象条件等因素的变化,采用合适的预测方法进行潮差变化趋势的预测。可以使用时间序列分析、回归分析等方法对历史潮差数据进行分析,建立预测模型,预测未来潮差的变化趋势。潮差变化趋势的预测对于河口湿地的规划和管理具有重要意义,可以提前采取措施应对可能的变化,如在潮差增大时加强对湿地的保护和监测。在预测潮差变化趋势时,需要不断更新数据和模型,以提高预测的准确性。随着时间的推移,天文因素、地形地貌和气象条件等因素会发生变化,需要不断更新数据和模型,以适应这些变化,提高预测的准确性。

潮汐涨落时间推算

天文因素计算考量

月球和太阳的引力是影响潮汐涨落时间的主要天文因素。根据月球和太阳的位置关系,可以计算出它们对地球的引力作用,从而推算潮汐的涨落时间。需要考虑到月球的公转周期、月相变化等因素,以及太阳的周年运动对潮汐的影响。月球绕地球公转的周期约为27.3天,月相变化周期约为29.5天,这些因素都会影响月球和太阳对地球的引力作用,从而影响潮汐的涨落时间。太阳的周年运动也会对潮汐产生影响,在不同的季节,太阳对地球的引力作用会发生变化,从而影响潮汐的涨落时间。天文因素的计算需要使用精确的天文数据和专业的计算方法。

地形地貌影响修正

地形地貌会影响潮汐的传播速度和方向,从而对潮汐的涨落时间产生影响。河口的形状、水深和海底地形等因素会导致潮汐的反射和折射,使涨落时间发生变化。在一些河口湿地,由于地形的影响,潮汐可能会受到反射和折射的作用,导致潮汐的传播速度和方向发生变化,从而使涨落时间发生变化。在推算潮汐涨落时间时,需要对地形地貌的影响进行修正,以提高推算的准确性。可以通过实地观测和数值模拟等方法,获取地形地貌对潮汐涨落时间的影响数据,然后对推算结果进行修正。

历史数据对比分析

对比历史观测数据和推算结果,验证推算的准确性。分析历史数据中潮汐涨落时间的变化规律,找出可能影响涨落时间的因素。通过对多年的历史观测数据进行分析,可以发现潮汐涨落时间的变化规律,如潮汐的周期、潮差等因素的变化规律。还可以找出可能影响涨落时间的因素,如天文因素、地形地貌和气象条件等因素的变化对潮汐涨落时间的影响。通过历史数据的对比分析,可以对推算方法进行优化和改进。根据历史数据的分析结果,可以对推算方法进行调整和改进,提高推算的准确性。在对比分析时,需要确保历史数据的可靠性和准确性。

推算结果验证评估

利用实际观测数据对推算结果进行验证评估,判断推算的准确性和可靠性。可以采用误差分析、统计检验等方法对推算结果进行评估。误差分析可以计算推算结果与实际观测数据之间的误差,评估推算的准确性;统计检验可以对推算结果进行显著性检验,评估推算的可靠性。如果推算结果与实际观测数据存在较大误差,需要对推算方法进行调整和改进。通过不断调整和改进推算方法,可以提高推算的准确性和可靠性。不断验证评估推算结果,提高潮汐涨落时间推算的精度。

水文周期影响因素

自然因素作用解析

气候因素关键作用

气候因素如降水、气温和蒸发等对湿地水文周期起着关键作用。降水是湿地水源的主要来源,降水的多少和分布直接影响湿地的水位和水量。在降水较多的季节,湿地的水位会上升,水量会增加;而在降水较少的季节,湿地的水位会下降,水量会减少。气温的变化会影响水温、蒸发量和冰雪融化等过程,进而影响湿地的水文状况。气温升高会导致水温升高,蒸发量增加,冰雪融化加快;而气温降低则会导致水温降低,蒸发量减少,冰雪融化减慢。蒸发是湿地水分散失的重要途径,蒸发量的大小与气温、风速等因素有关。在气温较高、风速较大的情况下,蒸发量会增加;而在气温较低、风速较小的情况下,蒸发量会减少。

地形地貌影响机制

地形地貌对湿地水文周期的影响主要体现在水流的汇聚和排泄方面。地势低洼的地区容易形成湿地,而地形起伏较大的地区则可能导致水流速度加快,影响湿地的水位和水量。在地势低洼的地区,水流容易汇聚,形成湿地;而在地形起伏较大的地区,水流速度较快,不容易汇聚,湿地的水位和水量会受到影响。河口的形状和水深也会影响潮汐的传播和反射,从而改变湿地的水文条件。在河口较窄、水深较浅的地区,潮汐的传播速度会加快,反射作用会增强,湿地的水位和水量会受到影响;而在河口较宽、水深较深的地区,潮汐的传播速度会减慢,反射作用会减弱,湿地的水位和水量会相对稳定。了解地形地貌对水文周期的影响机制,有助于合理规划湿地的保护和开发。

地质构造潜在影响

地质构造对湿地水文周期的影响可能是潜在的,但也不容忽视。地质构造的变化可能会导致地下水位的升降和水流通道的改变,从而影响湿地的水源补给和排泄。断层、褶皱等地质构造可能会影响地表水和地下水的连通性,进而影响湿地的水文状况。在一些地区,由于地质构造的变化,地下水位可能会上升或下降,导致湿地的水源补给和排泄发生变化;断层和褶皱等地质构造可能会破坏地表水和地下水的连通性,影响湿地的水文状况。研究地质构造对湿地水文周期的潜在影响,需要综合运用地质勘探和水文监测等方法。

地质构造类型

对湿地水文周期的潜在影响

断层

可能会破坏地表水和地下水的连通性,影响湿地的水源补给和排泄

褶皱

可能会导致地下水位的升降和水流通道的改变,影响湿地的水文状况

自然因素综合作用

自然因素之间相互作用,共同影响湿地的水文周期。例如,气候因素会影响地形地貌的演变,而地形地貌又会反过来影响气候和水流。降水的多少和分布会影响地表的侵蚀和沉积作用,从而改变地形地貌;而地形地貌的变化又会影响气候和水流的分布。地质构造也会与气候和地形地貌相互作用,对湿地的水文状况产生综合影响。地质构造的变化可能会导致地形地貌的改变,从而影响气候和水流的分布;而气候和地形地貌的变化又会影响地质构造的稳定性。在研究湿地水文周期时,需要综合考虑各种自然因素的相互作用。

人为因素干扰探讨

水利工程建设影响

水利工程建设如修建水库、堤坝和水闸等,会改变河流的水流和水位,从而影响湿地的水源补给和排泄。水库的蓄水和放水会调节下游的水量和水位,可能导致湿地的水位波动异常。当水库蓄水时,下游的水量会减少,水位会下降,湿地的水源补给会受到影响;当水库放水时,下游的水量会增加,水位会上升,湿地可能会被淹没。堤坝和水闸的建设可能会阻碍鱼类和其他生物的洄游,影响湿地的生态平衡。一些鱼类需要洄游到上游产卵繁殖,堤坝和水闸的建设会阻碍它们的洄游路线,导致鱼类的繁殖率下降。在进行水利工程建设时,需要充分考虑对湿地水文周期的影响,采取相应的保护措施,如建设鱼道、合理调节水库的蓄水和放水等。

水资源开发利用影响

水资源的开发利用如灌溉、供水和发电等,会大量取用湿地的水源,导致湿地水位下降和水量减少。不合理的水资源开发利用可能会破坏湿地的生态环境,影响生物的生存和繁殖。一些地区为了满足农业灌溉和城市供水的需求,大量抽取湿地的水源,导致湿地水位下降,水量减少,湿地的生态环境遭到破坏。需要合理规划水资源的开发利用,确保湿地的生态需水得到满足。可以通过提高水资源利用效率和优化水资源配置等方式,减少对湿地水文周期的影响。例如,采用节水灌溉技术、加强水资源的循环利用等。

水资源开发利用方式

对湿地水文周期的影响

灌溉

大量取用湿地的水源,导致湿地水位下降和水量减少

供水

大量取用湿地的水源,影响湿地的生态环境

发电

改变河流的水流和水位,影响湿地的水源补给和排泄

土地利用变化影响

土地利用变化如城市化、农业开发和围垦等,会改变湿地的面积和地形地貌,影响湿地的水文功能。城市化过程中,大量的土地被硬化,导致雨水下渗减少,地表径流增加,可能会引发洪涝灾害。在城市化过程中,大量的建筑物和道路会覆盖地表,使雨水无法下渗到地下,导致地表径流增加,容易引发洪涝灾害。农业开发和围垦会破坏湿地的植被和土壤,降低湿地的蓄水和净化能力。农业开发和围垦会破坏湿地的植被和土壤,使湿地的蓄水和净化能力下降,影响湿地的生态环境。在进行土地利用规划时,需要充分考虑湿地的生态功能和水文作用,保护湿地的完整性。

人为因素应对策略

针对人为因素对湿地水文周期的干扰,需要采取相应的应对策略。加强对水利工程建设、水资源开发利用和土地利用变化的监管,制定合理的规划和政策。例如,加强对水利工程建设的环境影响评价,确保水利工程建设不会对湿地的水文周期和生态环境造成太大的影响;制定合理的水资源开发利用规划,确保湿地的生态需水得到满足。开展湿地生态修复和保护工程,恢复湿地的水文功能和生态环境。可以通过植树造林、退耕还湿等方式,恢复湿地的植被和土壤,提高湿地的蓄水和净化能力。提高公众的环保意识,促进可持续的人类活动,减少对湿地的破坏。通过宣传教育等方式,提高公众对湿地生态环境的认识和保护意识,促进可持续的人类活动。

生物因素关联探究

植物群落调节作用

湿地中的植物群落对水文周期具有重要的调节作用。植物的根系可以固定土壤,减少水土流失,增加土壤的蓄水能力。植物的根系可以深入土壤中,将土壤颗粒固定在一起,减少水土流失;同时,植物的根系还可以增加土壤的孔隙度,提高土壤的蓄水能力。植物的蒸腾作用可以调节湿地的水分平衡,影响湿地的水位和水量。植物通过蒸腾作用将水分从根部吸收到叶片,然后通过气孔释放到大气中,调节湿地的水分平衡。不同类型的植物群落对水文周期的调节作用可能有所不同,需要进行深入研究。一些湿地植物具有较强的蒸腾作用,能够调节湿地的水分平衡;而一些湿地植物则具有较强的蓄水能力,能够增加土壤的蓄水能力。

动物活动影响表现

动物的活动也会对湿地水文周期产生影响。一些动物如鸟类、鱼类和两栖动物等会在湿地中觅食、栖息和繁殖,它们的活动会改变湿地的生态环境和水文条件。鸟类的觅食活动会影响湿地的植被和土壤,鱼类的游动会影响湿地的水流和水质,两栖动物的繁殖活动会影响湿地的水位和水量。动物的挖掘和筑巢行为可能会影响湿地的地形地貌和水流通道。一些动物如河狸会挖掘洞穴和筑坝,改变湿地的地形地貌和水流通道,影响湿地的水文条件。需要研究动物活动对湿地水文周期的具体影响,以便采取相应的保护措施。

微生物作用机制分析

微生物在湿地的水文过程中也发挥着重要作用。微生物可以分解有机物,释放营养物质,影响湿地的水质和生态环境。微生物通过分解有机物,将有机物中的营养物质释放出来,为植物和其他生物提供养分;同时,微生物还可以净化水质,去除水中的污染物。微生物的活动还会影响湿地的土壤结构和透气性,从而影响水分的下渗和储存。微生物的代谢活动会产生一些气体和物质,改变湿地的土壤结构和透气性,影响水分的下渗和储存。分析微生物的作用机制,有助于深入理解湿地的水文和生态过程。

生物因素相互作用

生物因素之间相互作用,共同影响湿地的水文周期。植物、动物和微生物之间存在着复杂的生态关系,它们的相互作用会对湿地的水文过程产生综合影响。例如,植物为动物提供食物和栖息地,动物的活动又会影响植物的生长和繁殖;微生物分解有机物,为植物提供养分,植物的生长又会影响微生物的生存环境。研究生物因素的相互作用,需要综合考虑多种因素的影响。

土壤类型空间分布

土壤类型具体划分

红树林区域土壤

盐分特征

红树林区域土壤中的盐分主要来源于海水,含有较高的氯化钠等盐分。盐分在土壤中的分布并非均匀不变,而是随着深度和季节有所变化。在旱季时,由于水分蒸发加剧,表层土壤盐分可能会升高。这种高盐分的环境对红树林植物的生长和生理特性产生了显著影响,促使其进化出适应高盐环境的特殊机制,如通过特殊的根系结构和生理调节来排除多余盐分。

土壤类型具体划分

盐分来源

分布变化

对植物影响

海水

随深度和季节变化,旱季表层升高

促使植物进化出适应机制

质地特性

红树林区域土壤具有黏重的质地,这种质地使得土壤的通气性和透水性相对较差,但也具有一定的优势。它有利于保持水分和养分,因为土壤颗粒之间的孔隙较小,能够有效防止养分的快速流失。同时,这种质地为红树林根系提供了较为稳定的支撑,有助于其扎根生长,使其能够在海洋环境中抵御风浪的侵袭。

有机质含量

红树林区域土壤中含有丰富的有机质,这些有机质主要来源于红树林植物的凋落物和根系分泌物。有机质的分解和转化为土壤中的微生物提供了能量和营养,促进了生态系统的物质循环。较高的有机质含量还改善了土壤的物理和化学性质,提高了土壤的肥力,为红树林植物的生长提供了良好的条件。

盐沼区域土壤

盐分与水分

盐沼区域土壤的盐分含量受潮汐和降水的影响较大。在涨潮时,海水会带来大量盐分,而降水则会在一定程度上稀释盐分。土壤的水分含量较高,且具有明显的季节性变化,在雨季时,土壤可能会处于饱和状态。这种不稳定的盐分和水分条件对盐沼植物的适应性提出了较高要求,只有那些能够适应这种环境的植物才能在此生长。

质地优势

盐沼区域土壤具有疏松的质地,这种质地有利于土壤的通气和透水,使得植物根系能够更好地呼吸和吸收养分。土壤中的孔隙较大,有利于空气和水分的交换,促进了微生物的活动。同时,这种质地也为盐沼生态系统中的动物提供了适宜的栖息环境,如一些小型无脊椎动物可以在土壤孔隙中生存和繁衍。

养分状况

盐沼土壤中含有丰富的氮、磷、钾等养分,这些养分主要来源于植物的残体和海洋沉积物。较高的养分含量支持了盐沼植被的快速生长和生物多样性的维持。养分的循环和利用在盐沼生态系统中起着重要作用,通过微生物的分解和转化,养分不断地被植物吸收和利用,维持着生态系统的平衡。

红树林土壤栖息地

养分来源

对植被影响

生态作用

植物残体和海洋沉积物

支持植被快速生长和生物多样性维持

维持生态系统平衡

潮间带土壤

潮汐影响

潮间带土壤直接受海水潮汐的影响,在涨潮时,土壤被海水淹没,盐分和水分含量增加;退潮时,土壤暴露在空气中,水分蒸发,盐分浓缩。这种频繁的干湿交替和盐分变化对土壤中的生物和化学过程产生了重要影响。同时,潮汐还带来了大量的泥沙和营养物质,促进了土壤的形成和发育。

质地特点

潮间带土壤具有适中的质地,这种质地使得土壤既能保持一定的水分和养分,又能保证良好的通气性。土壤中的颗粒大小分布较为均匀,有利于植物根系的生长和延伸。此外,这种质地也使得潮间带成为许多海洋生物的栖息地和繁殖场所,为海洋生物提供了适宜的生存环境。

氧化还原电位

潮间带土壤的氧化还原电位变化反映了土壤中氧化和还原过程的动态平衡。在缺氧的条件下,土壤中的铁、锰等元素会发生还原反应,影响土壤的颜色和性质。氧化还原电位的变化也影响着土壤中微生物的群落结构和功能,不同的氧化还原电位条件下,微生物的种类和数量会有所不同。

理化性质详细数据

容重数据呈现

红树林土壤容重

红树林土壤具有较高的容重,这反映了其黏重的特性,土壤颗粒之间的排列较为紧密。...

广州市海洋生态保护修复工程项目(跟踪监测)投标方案.docx