吉林省肿瘤医院营养科超市餐饮食堂豆腐坊用人服务投标方案

第一章 项目总体服务方案

6

第一节 服务组织架构

6

一、 管理层职责划分

7

二、 协调层岗位设置

23

三、 执行层人员配置

43

第二节 人员配置计划

61

一、 厨师岗位配置

61

二、 面食岗位人员安排

75

三、 服务岗位人员规划

82

四、 专项工种人员配置

96

五、 辅助岗位人员安排

110

第三节 服务流程管理

116

一、 食材处理流程规范

116

二、 烹饪制作流程管理

135

三、 餐品配送服务规范

148

四、 收银结算管理流程

164

五、 清洁消毒作业流程

178

第四节 质量控制机制

196

一、 日常巡查监督机制

196

二、 客户满意度调查

218

三、 内部质量审核制度

223

四、 食品安全管控措施

239

第五节 资源保障措施

260

一、 人员储备保障机制

260

二、 设备资源保障措施

272

三、 场地资源管理措施

291

四、 物资供应保障方案

309

第六节 应急预案机制

327

一、 人员突发情况应对

327

二、 设备故障应急方案

338

三、 食品安全突发事件处理

354

四、 服务中断应急保障

372

第二章 人员培训方案

382

第一节 培训内容设计

382

一、 厨师岗位培训要点

382

二、 服务岗位培训要点

398

三、 豆腐坊岗位培训要点

415

四、 超市岗位培训要点

436

第二节 培训频次安排

458

一、 岗前培训实施计划

458

二、 定期培训组织方案

474

三、 专项培训启动机制

486

第三节 培训记录管理

501

一、 培训档案建立规范

501

二、 培训过程资料留存

515

三、 培训记录提交机制

534

第四节 培训方式与师资

546

一、 理论实操结合模式

546

二、 内部骨干讲师团队

556

三、 外聘专业讲师资源

567

第五节 培训效果评估

580

一、 实操技能考核标准

580

二、 理论知识笔试考核

596

三、 培训成果应用机制

603

第三章 服务质量保证方案

617

第一节 质量保证措施

617

一、 岗位服务标准与操作流程

617

二、 服务质量日常监管机制

636

三、 服务质量持续改进体系

646

第二节 质量考核标准

662

一、 量化考核指标体系

662

二、 绩效考核与奖惩机制

678

三、 服务质量监督报告制度

688

第四章 环境卫生保证措施

702

第一节 卫生管理制度

702

一、 营养科服务区域统一规范

702

二、 岗位周期性清洁任务清单

710

三、 卫生检查与整改执行机制

716

第二节 区域清洁标准

725

一、 厨房操作区域清洁规范

725

二、 餐具清洗消毒操作细则

732

三、 食材储存区域卫生管理

739

四、 超市公共区域清洁要求

745

第三节 垃圾处理措施

754

一、 分类垃圾桶设置规范

754

二、 餐厨垃圾清运管理

761

三、 垃圾清运记录追溯体系

769

四、 垃圾暂存区域卫生标准

775

第四节 防虫防鼠措施

783

一、 防护设施配置规范

783

二、 设施运行状态检查

795

三、 专业消杀服务管理

801

四、 异常情况处理流程

812

第五节 人员卫生管理

819

一、 健康证明管理规范

819

二、 卫生防护用品配置

826

三、 岗前个人卫生检查

834

四、 卫生操作培训体系

840

第六节 突发卫生事件应对

849

一、 应急处置流程设计

849

二、 事件上报责任机制

857

三、 隔离区域设置标准

862

四、 应急演练组织实施

869

第五章 紧急情况处理措施

879

第一节 紧急情况处理机制

879

一、 应急小组组建与职责划分

879

二、 全天候应急联络保障

887

三、 医院区域应急响应流程

899

四、 应急演练组织实施

912

第二节 防火预案

918

一、 重点防火区域管理

918

二、 消防设备配置与维护

933

三、 火情处置标准流程

944

四、 消防知识培训体系

958

第三节 其他突发事件应对措施

966

一、 专项突发事件处置规范

966

二、 应急物资储备管理

979

三、 多部门协同联动机制

992

四、 事件报告与改进机制

1001

第六章 纠纷处理

1010

第一节 纠纷处理机制

1010

一、 纠纷调解小组组建

1010

二、 纠纷处理流程规范

1015

三、 场景化纠纷处理预案

1020

四、 纠纷案例复盘优化

1027

第二节 沟通协调体系

1032

一、 服务人员沟通机制

1032

二、 纠纷反馈响应渠道

1036

三、 医院协同处理机制

1046

四、 纠纷处理记录管理

1052

第三节 预防与培训机制

1058

一、 入职纠纷预防培训

1058

二、 岗位专项能力培训

1063

三、 纠纷模拟演练安排

1071

四、 员工心理疏导服务

1077

第四节 纠纷处理响应时效

1083

一、 快速响应时间标准

1083

二、 现场纠纷处置规范

1088

三、 处理报告提交管理

1093

四、 重大纠纷专项处理

1097

第七章 薪酬制度

1104

第一节 薪酬结构设计

1104

一、 差异化岗位基本工资

1104

二、 多维度绩效工资体系

1114

三、 分类加班工资标准

1119

四、 社会保险缴纳规范

1127

第二节 工资发放机制

1133

一、 固定化工资发放周期

1133

二、 标准化工资发放流程

1138

三、 透明化工资条制度

1142

四、 工资异议处理机制

1149

第三节 岗位补贴与福利

1155

一、 专项岗位补贴标准

1155

二、 传统节日福利方案

1160

三、 日常工作补贴体系

1171

四、 员工保障福利措施

1178

第四节 薪酬调整机制

1182

一、 年度薪酬调整体系

1183

二、 岗位变动调薪规则

1188

三、 特殊贡献奖励办法

1194

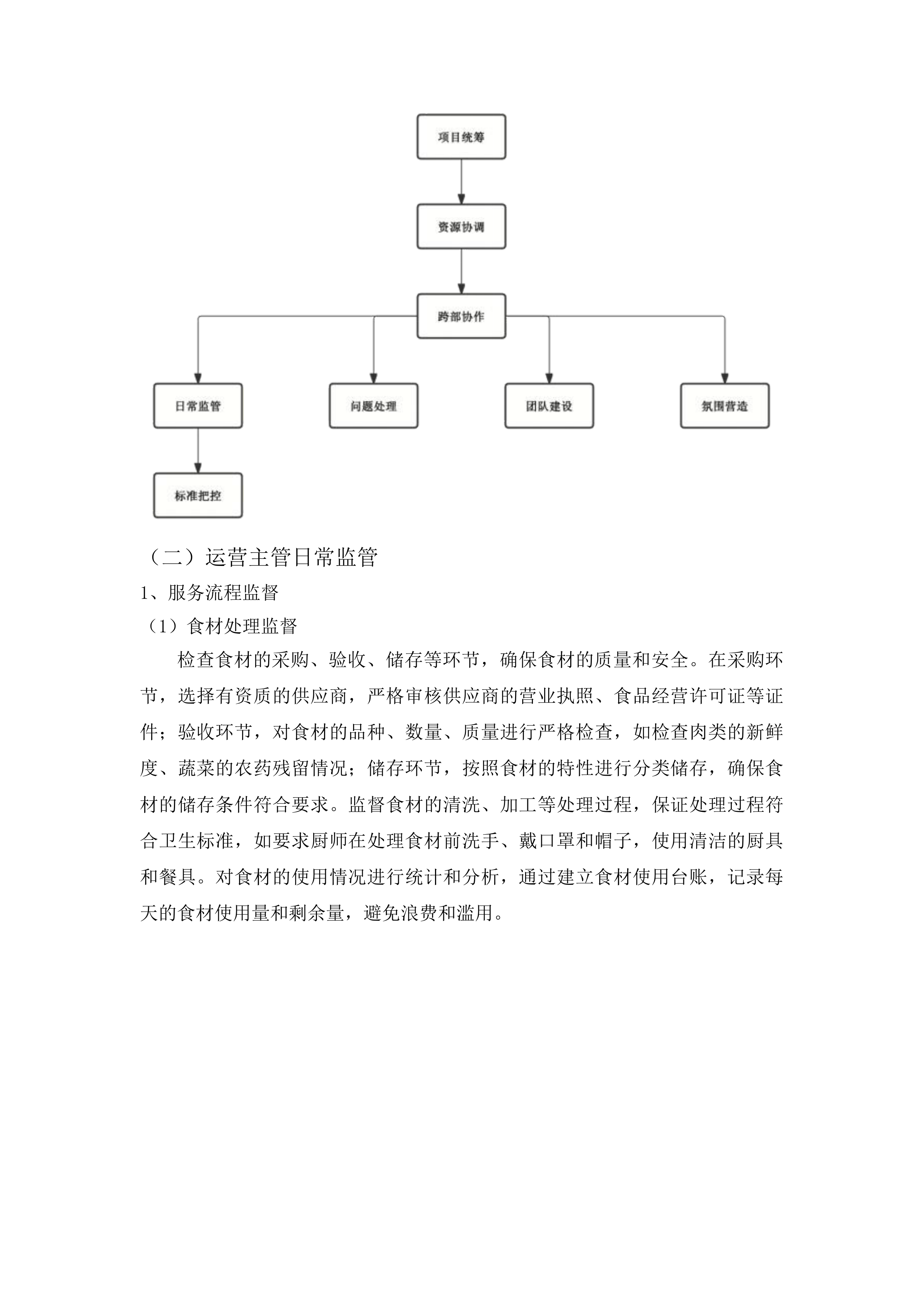

项目总体服务方案

服务组织架构

管理层职责划分

项目负责人统筹协调

整体项目规划

规划制定依据

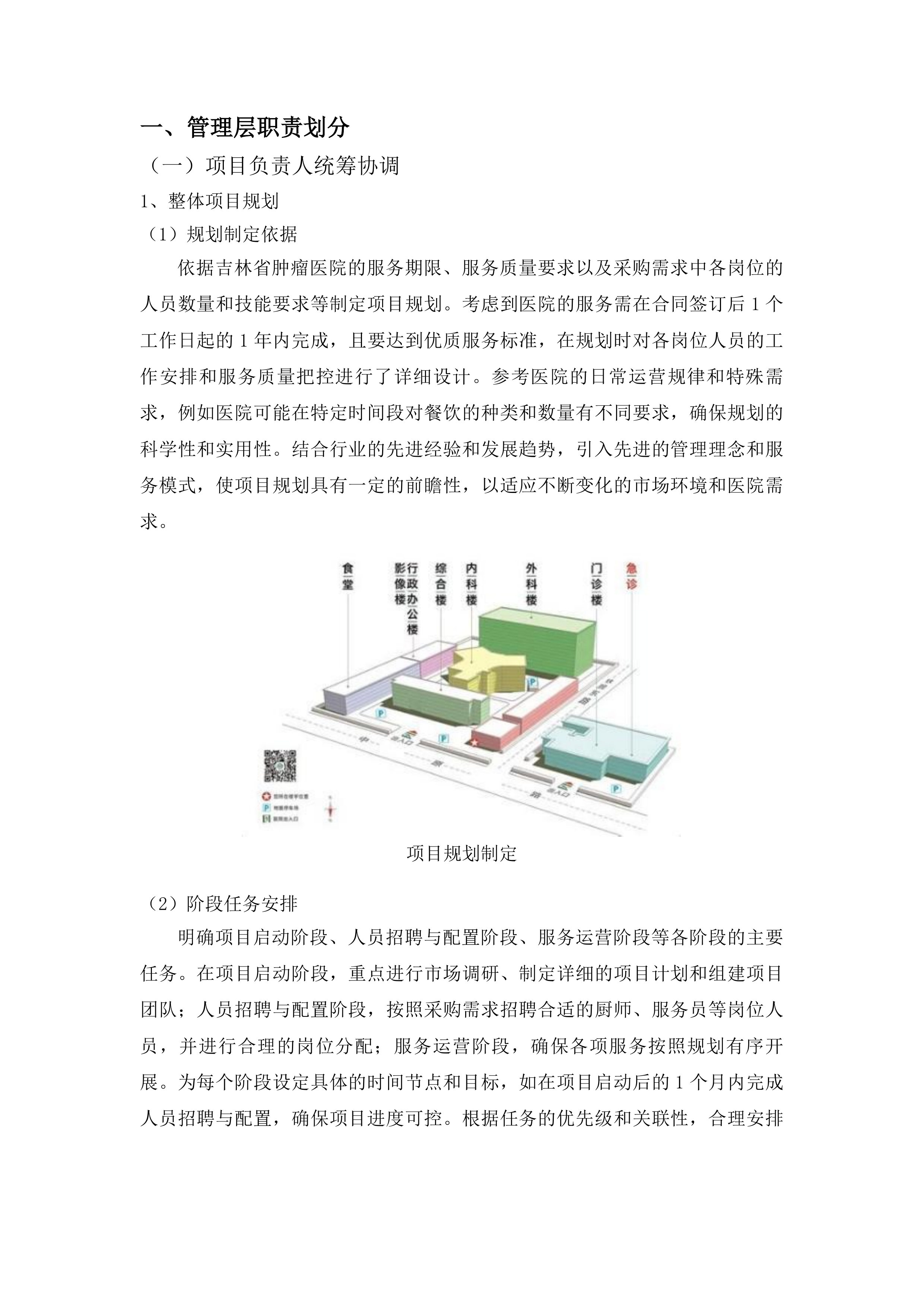

依据吉林省肿瘤医院的服务期限、服务质量要求以及采购需求中各岗位的人员数量和技能要求等制定项目规划。考虑到医院的服务需在合同签订后1个工作日起的1年内完成,且要达到优质服务标准,在规划时对各岗位人员的工作安排和服务质量把控进行了详细设计。参考医院的日常运营规律和特殊需求,例如医院可能在特定时间段对餐饮的种类和数量有不同要求,确保规划的科学性和实用性。结合行业的先进经验和发展趋势,引入先进的管理理念和服务模式,使项目规划具有一定的前瞻性,以适应不断变化的市场环境和医院需求。

项目规划制定

阶段任务安排

明确项目启动阶段、人员招聘与配置阶段、服务运营阶段等各阶段的主要任务。在项目启动阶段,重点进行市场调研、制定详细的项目计划和组建项目团队;人员招聘与配置阶段,按照采购需求招聘合适的厨师、服务员等岗位人员,并进行合理的岗位分配;服务运营阶段,确保各项服务按照规划有序开展。为每个阶段设定具体的时间节点和目标,如在项目启动后的1个月内完成人员招聘与配置,确保项目进度可控。根据任务的优先级和关联性,合理安排各岗位人员的工作顺序和协作方式,例如厨师和切菜工、服务员之间的紧密配合,以提高工作效率和服务质量。

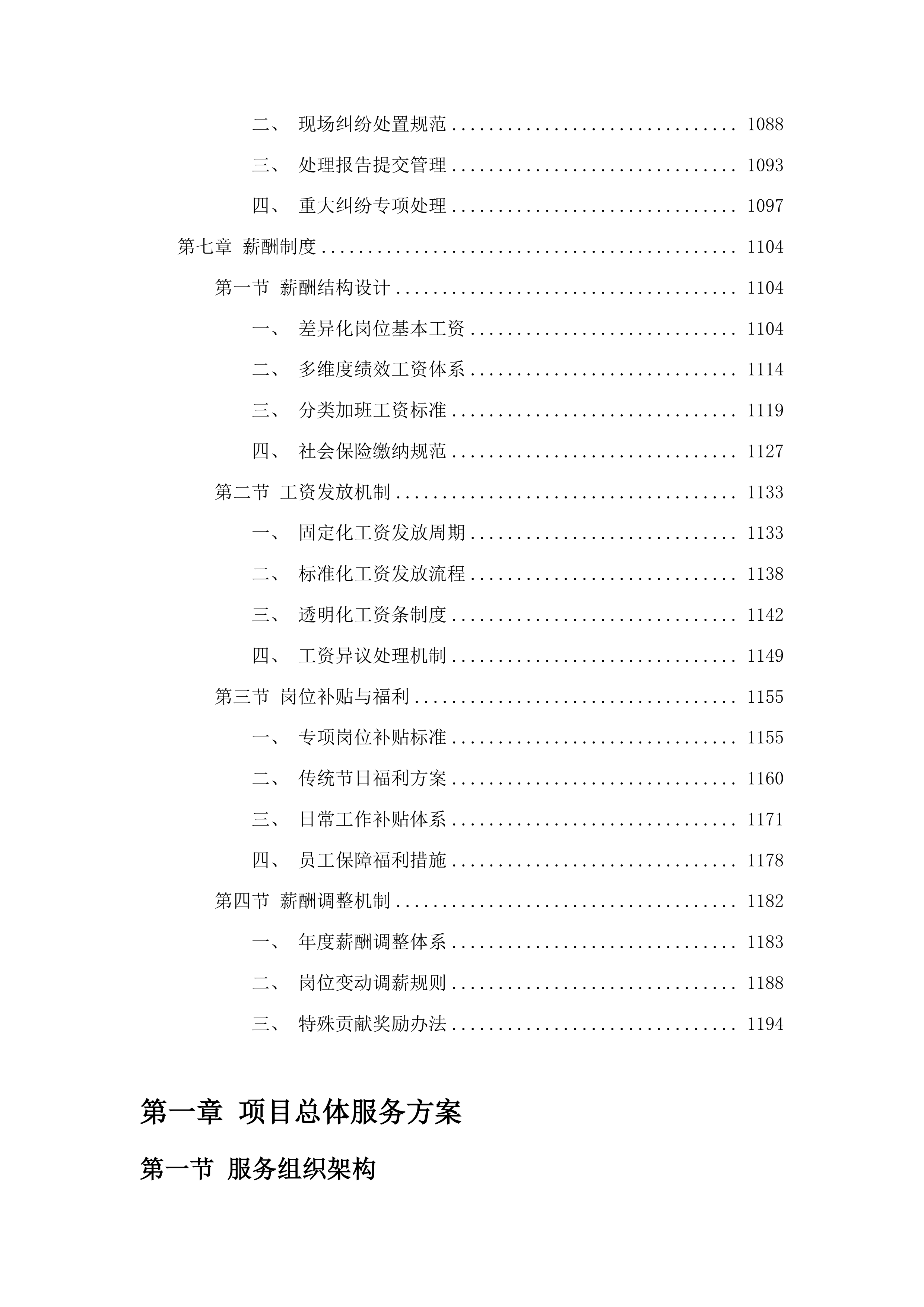

规划调整机制

建立项目规划的动态调整机制,根据实际执行情况和医院的反馈及时调整规划。在项目实施过程中,可能会遇到人员变动、市场供应变化等情况,需要对规划进行相应调整。对调整的内容和原因进行详细记录,如因某种食材供应短缺,调整菜品的种类和数量,确保规划调整的合理性和透明度。组织相关人员对调整后的规划进行评估和确认,通过召开会议等形式,让各岗位人员参与讨论,确保其可行性和有效性。

调整内容

调整原因

评估人员

确认结果

人员岗位调整

某岗位人员离职

项目负责人、运营主管

可行

菜品种类调整

食材供应短缺

厨师、采购人员

可行

服务流程调整

医院提出新需求

项目负责人、质量经理

可行

资源协调分配

人员资源分配

根据各岗位的工作任务和技能要求,合理分配厨师、服务员等人员到不同的工作岗位。考虑到厨师需要精通大、小锅菜的制作,具备炒、炖、煎炸等烹饪工序的能力,将经验丰富的厨师分配到餐厅热食类餐饮制作岗位;服务员需要具备良好的沟通能力和服务意识,安排到餐厅用餐顾客的服务岗位。考虑人员的工作经验和专业特长,确保人员与岗位的匹配度,提高工作效率和服务质量。制定人员的轮岗计划和培训计划,让员工在不同岗位上学习和成长,提高人员的综合素质和工作能力,例如安排服务员到厨房轮岗,了解菜品制作过程,更好地为顾客服务。

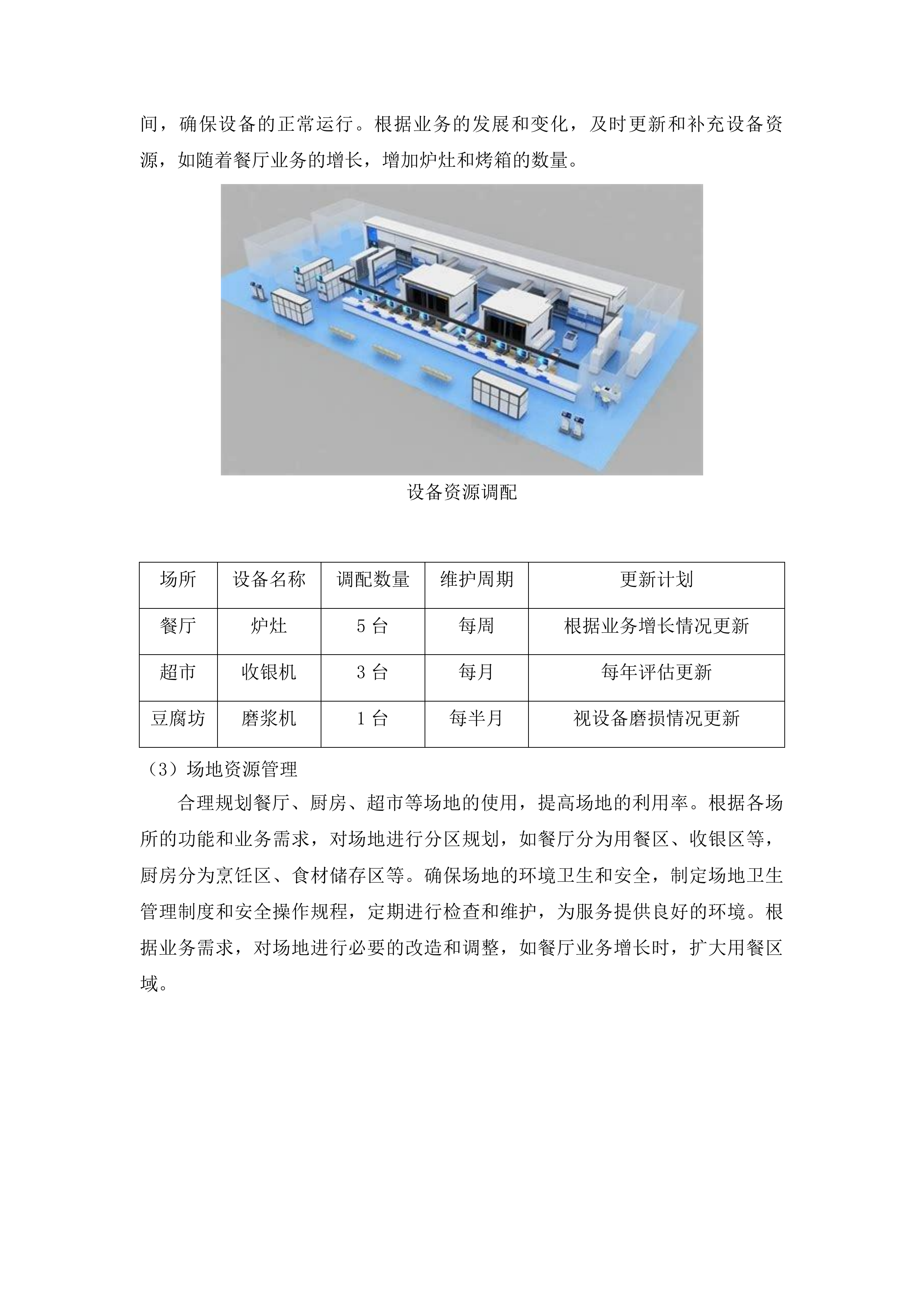

设备资源调配

根据餐厅、超市、豆腐坊等不同场所的需求,调配烹饪设备、收银设备等。餐厅需要炉灶、烤箱等烹饪设备,超市需要收银机、货架等设备,豆腐坊需要磨浆机、煮浆锅等设备,合理调配这些设备,确保各场所的正常运营。定期对设备进行维护和保养,建立设备维护档案,记录设备的使用情况和维护时间,确保设备的正常运行。根据业务的发展和变化,及时更新和补充设备资源,如随着餐厅业务的增长,增加炉灶和烤箱的数量。

设备资源调配

场所

设备名称

调配数量

维护周期

更新计划

餐厅

炉灶

5台

每周

根据业务增长情况更新

超市

收银机

3台

每月

每年评估更新

豆腐坊

磨浆机

1台

每半月

视设备磨损情况更新

场地资源管理

合理规划餐厅、厨房、超市等场地的使用,提高场地的利用率。根据各场所的功能和业务需求,对场地进行分区规划,如餐厅分为用餐区、收银区等,厨房分为烹饪区、食材储存区等。确保场地的环境卫生和安全,制定场地卫生管理制度和安全操作规程,定期进行检查和维护,为服务提供良好的环境。根据业务需求,对场地进行必要的改造和调整,如餐厅业务增长时,扩大用餐区域。

场地资源管理

跨部门协作沟通

与医院部门沟通

定期与吉林省肿瘤医院的营养科、后勤部门等进行沟通,了解医院对服务的需求和意见。通过召开会议、实地调研等方式,收集医院各部门的反馈信息,如营养科对菜品营养搭配的建议,后勤部门对场地使用和设备维护的要求。及时向医院反馈项目的进展情况和存在的问题,共同商讨解决方案,如在食材采购遇到困难时,与医院后勤部门协商解决。参加医院组织的相关会议和活动,加强与医院的联系和合作,增进彼此的了解和信任。

跨部门协作沟通

岗位间协作协调

明确各岗位之间的协作流程和责任,确保工作的顺畅进行。制定岗位协作手册,详细说明各岗位在不同工作环节的职责和协作方式,如厨师和切菜工在食材处理环节的配合,服务员和收银员在顾客服务环节的衔接。组织岗位间的交流和培训活动,通过举办技能竞赛、经验分享会等形式,提高岗位间的协作能力和效率。及时处理岗位间的矛盾和问题,建立问题反馈机制,鼓励员工积极反馈问题,营造良好的工作氛围。

问题解决协调

沟通机制建立

建立定期的工作汇报制度,各岗位人员每周向主管汇报工作进展和存在的问题,确保信息的及时传递和共享。设立专门的沟通渠道,如内部微信群、意见箱等,方便各部门和岗位之间的沟通和交流。对沟通的效果进行评估和反馈,通过问卷调查、面谈等方式收集员工对沟通机制的意见和建议,不断完善沟通机制。

运营主管日常监管

服务流程监督

食材处理监督

检查食材的采购、验收、储存等环节,确保食材的质量和安全。在采购环节,选择有资质的供应商,严格审核供应商的营业执照、食品经营许可证等证件;验收环节,对食材的品种、数量、质量进行严格检查,如检查肉类的新鲜度、蔬菜的农药残留情况;储存环节,按照食材的特性进行分类储存,确保食材的储存条件符合要求。监督食材的清洗、加工等处理过程,保证处理过程符合卫生标准,如要求厨师在处理食材前洗手、戴口罩和帽子,使用清洁的厨具和餐具。对食材的使用情况进行统计和分析,通过建立食材使用台账,记录每天的食材使用量和剩余量,避免浪费和滥用。

食材处理监督

烹饪制作监管

烹饪制作监管

监控厨师的烹饪过程,确保菜品的口味和质量稳定。制定菜品制作标准,包括食材的用量、烹饪时间、火候等参数,要求厨师严格按照标准进行制作;定期对菜品进行品尝和评估,收集顾客的反馈意见,及时调整菜品的口味和质量。检查厨房设备的使用和维护情况,建立设备使用管理制度,要求厨师正确使用设备,定期对设备进行清洁和保养,保证设备的正常运行。督促厨师遵守食品安全规范,如定期对厨师进行食品安全培训,提高厨师的食品安全意识,保持厨房的卫生整洁。

监管内容

监管标准

检查频率

处理方式

烹饪过程

按照菜品制作标准

每天

不符合标准要求厨师整改

设备使用

正确使用和维护

每周

发现问题及时维修

食品安全

遵守食品安全规范

每月

违规进行培训和处罚

餐品配送检查

检查餐品的配送时间和方式,确保餐品及时、准确地送达。制定餐品配送时间表,要求配送人员严格按照时间表进行配送;选择合适的配送方式,如使用保温箱保证餐品的温度。监督餐品的保温和卫生情况,在配送过程中,定期检查餐品的温度和卫生状况,如检查餐品是否有变质、异味等情况。收集顾客对餐品配送的反馈意见,通过问卷调查、电话回访等方式,了解顾客对餐品配送的满意度,不断改进配送服务。

餐品配送检查

检查内容

检查标准

检查频率

处理方式

配送时间

按照时间表

每次配送

延误及时调整配送计划

餐品保温

温度符合要求

每半小时

温度不够采取保温措施

餐品卫生

无变质、异味

每次配送

卫生不达标重新制作

人员工作指导

业务知识培训

组织各岗位人员进行业务知识培训,如烹饪技巧、服务礼仪等。邀请专业的厨师和服务专家进行授课,传授最新的烹饪技巧和服务理念;定期更新培训内容,根据市场需求和顾客反馈,调整培训课程,使人员掌握最新的业务知识和技能。对培训效果进行考核和评估,通过理论考试、实际操作考核等方式,检验人员对培训内容的掌握程度,确保培训质量。

业务知识培训

工作问题解答

及时解答人员在工作中遇到的问题,提供解决方案和建议。设立问题咨询热线和意见箱,方便人员反馈问题;安排专人负责解答问题,对常见问题进行整理和分析,制定相应的预防措施。建立问题反馈机制,鼓励人员积极反馈问题,对反馈问题的人员给予奖励,提高人员的参与度。

表现评估指导

定期对人员的工作表现进行评估,客观评价人员的工作成绩。制定详细的评估指标体系,包括工作态度、工作质量、工作效率等方面,按照指标体系对人员进行评估。根据评估结果,为人员提供针对性的指导和改进建议,如对工作态度不端正的人员进行思想教育,对工作技能不足的人员进行专项培训。对表现优秀的人员进行表彰和奖励,如颁发荣誉证书、给予奖金等,激励人员积极工作。

问题及时处理

问题发现响应

建立问题发现机制,通过定期检查、顾客反馈、员工举报等方式,及时发现服务过程中的问题。对发现的问题进行快速响应,一旦发现问题,立即启动应急处理程序,安排专人负责处理。记录问题的发生时间、地点和情况,建立问题档案,为问题的解决提供依据。

问题解决协调

协调相关人员共同解决问题,明确各人员的职责和任务。根据问题的性质和严重程度,组织相关部门和人员召开问题解决会议,制定解决方案;在解决问题过程中,及时沟通和协调各人员之间的工作,避免出现推诿和扯皮现象。对问题的解决进度进行跟踪和监督,通过定期汇报和检查,确保问题得到及时解决。

问题预防措施

对问题进行总结和分析,找出问题的根源和原因。通过召开问题分析会议、进行数据分析等方式,深入剖析问题产生的原因;制定相应的预防措施,如完善制度、加强培训等,针对不同的问题制定不同的预防措施。定期对预防措施的执行情况进行检查和评估,通过内部审核、顾客满意度调查等方式,检验预防措施的有效性。

问题类型

问题根源

预防措施

检查频率

评估方式

服务质量问题

人员培训不足

加强业务知识培训

每月

顾客满意度调查

食品安全问题

食材采购把关不严

严格审核供应商资质

每季度

内部审核

设备故障问题

设备维护不当

建立设备维护制度

每周

设备运行检查

质量经理标准把控

制定质量标准

服务质量标准

制定餐厅、超市、豆腐坊等服务的质量标准,如菜品质量、服务态度等。对于餐厅,制定菜品的口味、色泽、营养搭配等标准,以及服务员的服务礼仪、响应速度等标准;对于超市,制定商品的陈列、价格、质量等标准,以及收银员的收款速度、服务态度等标准;对于豆腐坊,制定豆制品的口感、卫生、产量等标准。明确服务流程中的关键控制点和质量要求,如餐厅的食材采购、烹饪、上菜等环节,超市的商品进货、销售、盘点等环节,豆腐坊的泡豆、磨浆、煮浆等环节,确保服务的规范性。参考行业的先进标准和医院的特殊需求,结合吉林省肿瘤医院的实际情况,制定具有针对性的服务质量标准。

岗位工作标准

为厨师、服务员、收银员等各岗位制定详细的工作标准和操作规范。厨师的工作标准包括菜品制作的流程、食材的用量、烹饪的时间和火候等;服务员的工作标准包括迎接顾客、点餐、上菜、清理餐桌等环节的服务规范;收银员的工作标准包括收款、找零、开具发票等操作流程。明确各岗位的职责和任务,如厨师负责菜品的制作,服务员负责顾客的服务,收银员负责收款和结算,确保岗位工作的高效完成。对岗位工作标准进行定期培训和考核,通过理论培训、实际操作考核等方式,让员工掌握和执行标准。

标准评估更新

定期对质量标准进行评估和审查,根据实际执行情况和反馈意见进行调整。每季度对服务质量标准和岗位工作标准进行一次评估,收集顾客的反馈意见和员工的工作建议;关注行业的发展动态和医院的需求变化,如行业出现新的服务模式和技术,医院对餐饮的营养和卫生有新的要求,及时更新质量标准。组织相关人员对更新后的标准进行学习和培训,通过举办培训班、发放手册等方式,让员工了解和掌握新的标准,确保标准的有效实施。

质量监督检查

定期检查安排

制定定期检查计划,明确检查的时间、内容和方式。每周对餐厅、厨房、超市等场所进行一次全面检查,检查内容包括服务质量、环境卫生、设备运行等方面;检查方式包括现场检查、问卷调查、顾客访谈等。对餐厅的检查包括菜品的质量、服务员的服务态度、餐厅的卫生状况等;对厨房的检查包括食材的储存、加工过程、设备的清洁等;对超市的检查包括商品的陈列、价格、质量等。对检查结果进行记录和分析,建立检查档案,记录每次检查的情况和发现的问题,为质量改进提供依据。

检查时间

检查场所

检查内容

检查方式

检查结果

每周一

餐厅

服务质量、环境卫生

现场检查、问卷调查

部分菜品口味有待提高

每周二

厨房

食材储存、加工过程

现场检查

食材储存不符合要求

每周三

超市

商品陈列、价格

现场检查、顾客访谈

部分商品价格偏高

检查方式多样

采用现场检查、顾客满意度调查、内部审核等多种方式进行质量检查。现场检查可以直观地了解服务的实际情况,发现存在的问题;顾客满意度调查可以收集顾客的意见和建议,了解顾客对服务的满意度;内部审核可以对服务流程和质量标准的执行情况进行检查和评估。结合不同的检查方式,全面了解服务质量的实际情况,如通过现场检查发现问题,再通过顾客满意度调查和内部审核进一步分析问题的原因和影响。对各种检查方式的结果进行综合分析,通过数据分析、对比等方法,找出服务质量存在的问题和不足,提高检查的准确性和有效性。

问题整改跟踪

对检查中发现的问题及时提出整改要求,明确整改的期限和责任人。对于检查中发现的问题,如菜品口味不佳、环境卫生不达标等,要求相关责任人在规定的时间内进行整改;同时明确整改的责任人,如厨师负责菜品质量的整改,服务员负责环境卫生的整改。跟踪整改情况,通过定期检查、电话回访等方式,了解整改的进度和效果;确保问题得到及时解决,如发现整改不力,采取进一步的措施,如加强培训、进行处罚等。对整改结果进行验收和评估,通过再次检查、顾客满意度调查等方式,检验整改的效果;确保服务质量得到有效提升,如整改后顾客满意度明显提高,说明整改措施有效。

问题描述

整改要求

整改期限

责任人

整改结果

菜品口味不佳

调整烹饪方法和食材用量

一周内

厨师

菜品口味明显改善

环境卫生不达标

加强清洁和消毒

三天内

服务员

环境卫生符合标准

设备运行故障

及时维修和保养

两天内

设备管理员

设备正常运行

质量改进推动

改进需求分析

对检查结果和顾客反馈进行深入分析,找出服务质量存在的问题和不足。通过对检查结果的统计和分析,如菜品的合格率、顾客的投诉率等,找出服务质量的薄弱环节;通过对顾客反馈的整理和分析,如顾客的意见和建议,了解顾客的需求和期望。确定质量改进的重点和方向,根据分析结果,确定需要改进的方面,如提高菜品质量、改善服务态度、加强环境卫生管理等;为制定改进措施提供依据,如根据顾客对菜品口味的反馈,制定调整烹饪方法和食材用量的改进措施。与相关人员进行沟通和交流,了解他们对质量改进的意见和建议,如与厨师、服务员、收银员等岗位人员进行沟通,听取他们的想法和经验。

改进措施制定

组织相关人员制定具体的质量改进措施,明确措施的目标、内容和责任人。针对质量改进的重点和方向,组织厨师、服务员、质量经理等相关人员共同制定改进措施;明确措施的目标,如提高菜品的合格率、降低顾客的投诉率等;明确措施的内容,如加强培训、完善制度、优化流程等;明确责任人,如厨师负责菜品质量的改进,服务员负责服务态度的改进。对改进措施进行可行性分析,通过对措施的成本、效益、风险等方面的评估,确保措施的有效性和可操作性;如对加强培训的措施,分析培训的费用、时间和效果等。制定改进措施的实施计划,明确实施的时间节点和步骤,如在一个月内完成培训,在两个月内完善制度等。

改进措施

目标

内容

责任人

实施时间

加强培训

提高员工业务水平

组织烹饪技巧、服务礼仪培训

培训专员

一个月内

完善制度

规范服务流程

制定岗位工作标准和操作规范

质量经理

两个月内

优化流程

提高工作效率

调整餐厅、超市的布局和服务流程

运营主管

三个月内

改进效果评估

对改进措施的实施效果进行定期评估和总结,判断改进是否达到预期目标。通过对服务质量指标的监测和分析,如菜品的合格率、顾客的满意度等,评估改进措施的实施效果;如在实施加强培训的措施后,检查员工的业务水平是否提高,顾客的满意度是否提升。根据评估结果,对改进措施进行调整和完善,如发现改进措施效果不佳,分析原因并及时调整措施;如培训内容不适合员工需求,调整培训课程。将质量改进的经验和成果进行推广和应用,通过召开经验交流会、发放宣传资料等方式,让其他部门和岗位学习和借鉴;如将餐厅提高菜品质量的经验推广到超市和豆腐坊,提高整体服务质量。

人事专员团队建设

人员招聘选拔

招聘计划制定

根据吉林省肿瘤医院营养科超市、餐饮、食堂、豆腐坊用人服务项目的岗位需求,制定详细的招聘计划。明确各岗位的招聘人数,如厨师5人、服务员3人等;明确招聘条件,如年龄在55周岁以下、持有健康证书等;明确招聘时间,如在项目启动后的一个月内完成招聘。结合医院的运营情况和发展需求,考虑医院的用餐高峰期和业务增长趋势,合理安排招聘进度;如在医院用餐高峰期前增加招聘人数,确保服务的正常供应。

人员筛选面试

对应聘人员的简历进行筛选,初步了解应聘人员的基本情况和工作经验。查看应聘人员的学历、工作经历、技能证书等信息,筛选出符合岗位要求的人员;如招聘厨师时,筛选有相关烹饪经验和技能证书的人员。组织面试,通过面试了解应聘人员的专业技能、沟通能力等。在面试中,设置专业问题和情景模拟题,考察应聘人员的实际能力;如让厨师现场制作菜品,考察其烹饪技巧。对应聘人员进行背景调查,通过与应聘人员的前雇主、同事等进行沟通,了解其工作表现和品德信誉;确保其品德和信誉良好,如无不良记录和违规行为。

筛选步骤

筛选内容

筛选标准

筛选结果

简历筛选

基本情况、工作经验

符合岗位要求

筛选出部分人员进入面试

面试

专业技能、沟通能力

表现优秀

确定部分人员进入背景调查

背景调查

品德信誉、工作表现

良好

确定录用人员

人员条件审核

审核应聘人员的年龄、健康证书等条件,确保符合岗位要求。检查应聘人员的身份证和健康证书,确认其年龄在55周岁以下且持有有效的健康证书;如招聘餐厅服务员时,要求应聘人员为女性且年龄在55周岁以下。对人员的技能和经验进行评估,通过面试、实际操作考核等方式,判断其是否能够胜任岗位工作;如招聘厨师时,让其现场制作菜品,评估其烹饪技能。与应聘人员进行沟通和协商,明确工作内容、薪酬待遇等事项。在协商过程中,了解应聘人员的期望和需求,达成双方都满意的协议;如确定工资待遇、工作时间、福利等。

员工培训发展

培训计划制定

根据各岗位的工作需求和员工的实际情况,制定个性化的培训计划。对于厨师岗位,培训内容包括新菜品的研发、烹饪技巧的提升等;对于服务员岗位,培训内容包括服务礼仪、沟通技巧等。明确培训的内容、方式、周期和考核机制。培训内容根据岗位需求和市场变化进行更新,如引入新的烹饪方法和服务理念;培训方式采用线上线下相结合的方式,如线上视频学习和线下实操培训;培训周期根据培训内容和员工的接受程度确定,如每周进行一次培训;考核机制采用理论考试和实际操作考核相结合的方式,如考核厨师的菜品制作和服务员的服务表现。结合医院的业务发展和行业的变化,及时调整培训计划,如医院对餐饮的营养和卫生有新的要求,调整培训内容和方式。

培训活动组织

定期组织员工参加培训活动,如烹饪技巧培训、服务礼仪培训等。邀请专业的厨师和服务专家进行授课,传授最新的知识和技能;如邀请知名厨师分享新菜品的研发经验,邀请服务礼仪专家讲解服务规范。采用多种培训方式,如线上培训、线下培训等,满足员工的不同需求。线上培训可以让员工随时随地学习,线下培训可以进行实际操作和互动交流;如通过线上视频学习烹饪理论知识,通过线下实操培训掌握烹饪技巧。提高培训的质量和效果,通过制定培训计划、评估培训效果等方式,确保培训达到预期目标;如对培训后的员工进行考核和评估,了解培训的效果和员工的进步。

职业发展规划

为员工建立职业发展通道,明确员工的晋升路径和发展方向。对于厨师岗位,晋升路径可以从初级厨师到中级厨师、高级厨师,发展方向可以是厨师长、行政总厨等;对于服务员岗位,晋升路径可以从普通服务员到领班、主管,发展方向可以是餐饮经理等。根据员工的工作表现和能力,为员工提供晋升机会和发展空间。定期对员工进行绩效考核,根据考核结果选拔优秀员工进行晋升;如选拔工作表现突出、技能水平高的厨师晋升为厨师长。鼓励员工不断学习和进步,通过培训、奖励等方式,激发员工的学习热情和积极性;如对学习成绩优秀的员工给予奖励,对晋升的员工进行培训和指导。

团队氛围营造

团队活动组织

定期组织团队活动,如聚餐、旅游、拓展训练等。通过团队活动,增强团队成员之间的了解和信任。在聚餐中,员工可以放松心情,增进彼此的感情;在旅游和拓展训练中,员工可以挑战自我,培养团队合作精神。鼓励团队成员积极参与团队活动,通过奖励、宣传等方式,提高团队成员的参与度;如对参与活动表现优秀的员工给予奖励,在内部宣传活动的意义和价值。提高团队的凝聚力和协作能力,通过团队活动,让团队成员在轻松愉快的氛围中交流和合作,提高工作效率和服务质量;如在拓展训练中,团队成员通过合作完成任务,提高团队的协作能力。

活动类型

活动内容

活动时间

参与人员

活动效果

聚餐

美食分享、交流互动

每月一次

全体员工

增强员工感情

旅游

参观景点、体验当地文化

每季度一次

部分员工

放松心情、开阔视野

拓展训练

团队合作游戏、挑战项目

每半年一次

全体员工

提高团队协作能力

沟通机制建立

建立定期的团队会议制度,加强团队成员之间的沟通和交流。每周召开一次团队会议,让团队成员汇报工作进展和存在的问题,分享工作经验和想法;如厨师分享新菜品的研发经验,服务员分享服务中的案例。设立专门的沟通渠道,如内部微信群、意见箱等,方便团队成员之间的信息传递和问题解决。团队成员可以在微信群中及时沟通工作情况,在意见箱中提出意见和建议;如员工发现食材质量问题,可以在微信群中及时反馈,也可以将问题写在意见箱中。鼓励团队成员积极分享工作经验和想法,通过奖励、表扬等方式,激发团队成员的参与热情;如对分享经验和想法的员工给予奖励,对提出有价值建议的员工进行表扬。

工作氛围营造

营造积极向上、团结协作的工作氛围,让员工感受到工作的乐趣和价值。对员工的工作成绩进行及时的肯定和表扬,通过表彰大会、荣誉证书等方式,激励员工不断进步;如对工作表现优秀的员工颁发荣誉证书,在表彰大会上进行表扬。关心员工的生活和工作情况,通过组织员工体检、慰问困难员工等方式,让员工感受到企业的关怀和温暖;如在员工生日时送上祝福,在员工遇到困难时给予帮助。鼓励员工之间的合作和互助,通过团队项目、奖励机制等方式,促进团队的共同发展;如组织团队项目,对合作完成项目的团队给予奖励。

协调层岗位设置

部门对接专员职责

内外信息传递

内部信息收集

1)定期与各部门沟通,深入了解其工作进展和需求,以便为后续的资源调配和工作安排提供有力依据。通过与各部门的密切交流,及时掌握工作中的难点和问题,为制定针对性的解决方案提供支持。

2)积极参加部门会议,认真记录重要信息和决策,确保信息的准确性和完整性。会议记录不仅是对会议内容的总结,更是后续工作执行和监督的重要参考。

3)全面收集各部门的业务数据和报表,通过对这些数据的分析,了解各部门的工作绩效和业务发展趋势。同时,为管理层的决策提供数据支持,促进项目的顺利推进。

4)对收集到的信息进行整理分析,形成详细的报告。报告内容应包括信息的概述、分析结果和建议,为管理层提供全面、准确的决策依据。

外部信息接收

1)及时回复外部合作方的邮件和电话,保持良好的沟通渠道。在回复中,应准确清晰地表达观点和意见,避免产生误解。同时,记录沟通内容,为后续的合作提供参考。

2)积极参加与外部合作方的会议,认真记录重要信息。会议结束后,及时整理会议纪要,传达给相关部门,确保信息的及时传递和落实。

3)认真接收外部合作方的文件和资料,对其进行分类和整理。建立完善的文件管理系统,便于查找和使用。同时,对重要文件进行备份,防止数据丢失。

4)对外部信息进行分类和整理,根据信息的性质和用途,将其分为不同的类别。通过分类整理,提高信息的利用效率,为项目的开展提供有力支持。

信息传递准确性

1)在传递信息前,对信息进行严格的核实和确认,确保信息的真实性和准确性。核实过程中,应与相关人员进行沟通,获取准确的信息来源。

2)使用准确、清晰的语言和格式传递信息,避免使用模糊、歧义的词汇和句子。在信息传递过程中,应根据接收方的需求和特点,选择合适的传递方式。

3)对重要信息进行重复确认,确保接收方理解信息的含义。可以通过电话、邮件等方式进行确认,确保信息传递的准确性。

4)建立信息传递的记录和反馈机制,对信息传递的过程和结果进行记录。同时,及时收集接收方的反馈意见,对信息传递过程进行优化和改进。

部门关系建立

信息传递及时性

1)设定信息传递的时间节点,明确各环节的时间要求,确保按时完成信息传递任务。时间节点的设定应合理可行,充分考虑信息的复杂性和传递的难度。

2)对紧急信息进行优先处理和传递,确保在第一时间将重要信息传达给相关人员。在处理紧急信息时,应采取快速、有效的传递方式,确保信息的及时性。

3)及时跟进信息的传递情况,通过与接收方的沟通,了解信息是否及时收到。如发现信息传递延迟,应及时采取措施进行解决。

4)建立信息传递的提醒机制,通过短信、邮件等方式提醒相关人员及时传递信息。提醒机制的建立可以提高信息传递的效率,确保信息的及时传递。

资源调配协调

资源需求评估

1)深入了解各部门的业务计划和目标,通过与各部门负责人的沟通,明确其在本项目中的工作重点和任务。根据业务计划和目标,分析各部门的资源需求,为资源调配提供依据。

2)全面分析各部门的资源需求,包括人力、物力、财力等方面。对资源需求进行量化分析,确定资源的数量和质量要求。同时,考虑资源的可获取性和成本,制定合理的资源需求方案。

3)根据需求的紧急程度和重要性进行排序,优先满足紧急且重要的资源需求。在排序过程中,应充分考虑项目的整体进度和目标,确保资源的合理分配。

4)制定详细的资源需求评估报告,报告内容应包括资源需求的概述、分析结果和建议。通过报告,为管理层的决策提供全面、准确的依据,促进资源的有效调配。

资源分配协商

1)与各部门负责人进行充分的沟通,了解其对资源分配的意见和需求。在沟通中,应尊重各部门的意见,共同探讨合理的资源分配方案。

2)考虑各部门的实际情况和需求,结合资源的可获取性和成本,制定合理的分配方案。分配方案应公平、公正、合理,确保各部门的利益得到保障。

3)对分配方案进行详细的解释和说明,争取部门的理解和支持。在解释过程中,应清晰地阐述分配方案的依据和原则,让各部门了解资源分配的合理性。

4)根据协商结果,对资源分配方案进行调整和优化。在调整过程中,应充分考虑各部门的反馈意见,确保方案的可行性和有效性。

资源共享协调

1)积极寻找可以共享的资源,如设备、场地、信息等。通过资源共享,提高资源的利用效率,降低项目成本。在寻找资源共享机会时,应充分考虑资源的兼容性和互补性。

2)与相关部门协商共享资源的使用方式和时间,明确各部门的权利和义务。在协商过程中,应遵循公平、公正、互利的原则,确保资源共享的顺利进行。

3)建立完善的资源共享管理制度和流程,规范资源共享的行为。制度和流程应包括资源的申请、审批、使用、归还等环节,确保资源的安全和有效利用。

4)对资源共享情况进行定期的监督和评估,及时发现问题并采取措施进行解决。通过监督和评估,不断优化资源共享方案,提高资源共享的效果。

资源调配跟踪

1)定期检查资源的使用情况,确保资源分配方案的严格执行。通过检查,及时发现资源使用中的问题和浪费现象,采取措施进行纠正。

2)广泛收集各部门对资源调配的反馈意见,了解其对资源使用的满意度和需求。反馈意见是优化资源调配方案的重要依据,应认真对待和处理。

3)根据反馈意见,及时调整资源调配方案,确保资源的合理分配和有效利用。调整方案应充分考虑各部门的实际情况和需求,确保方案的可行性和有效性。

4)对资源调配的效果进行全面的评估和总结,分析资源调配过程中的经验和教训。通过评估和总结,为今后的资源调配工作提供参考和借鉴,不断提高资源调配的水平。

合作关系维护

部门关系建立

1)主动与各部门负责人进行沟通,深入了解部门情况和需求。通过沟通,建立良好的信任关系,为后续的合作奠定基础。在沟通中,应尊重各部门的意见和建议,积极寻求合作机会。

2)充分展示专业能力和服务意识,通过提供优质的服务和解决方案,赢得部门的信任和支持。在工作中,应注重细节,提高工作质量和效率,树立良好的形象。

3)建立良好的沟通渠道和合作机制,确保信息的及时传递和共享。沟通渠道应多样化,包括面对面沟通、电话沟通、邮件沟通等。合作机制应明确各部门的职责和权利,规范合作行为。

4)积极参与部门间的活动,增进彼此了解和友谊。通过活动,加强团队凝聚力和协作精神,促进部门间的合作。在活动中,应积极参与,展示自己的风采和能力。

沟通活动组织

1)精心制定沟通活动计划,明确活动的主题、时间和地点。活动计划应充分考虑各部门的工作安排和需求,确保活动的顺利进行。在制定计划时,应广泛征求各部门的意见和建议,提高计划的可行性。

2)诚挚邀请相关部门人员参加沟通活动,确保活动的参与度。邀请方式应多样化,包括邮件邀请、电话邀请等。在邀请过程中,应说明活动的目的和意义,提高大家的参与积极性。

3)认真组织活动的实施,确保活动的顺利进行。在活动实施过程中,应做好各项准备工作,包括场地布置、设备调试等。同时,应注意活动的节奏和氛围,确保活动达到预期的效果。

4)对活动效果进行全面的评估和总结,分析活动中的经验和教训。通过评估和总结,为后续活动提供参考和借鉴,不断提高沟通活动的质量和效果。

沟通活动组织

交流会议组织

矛盾问题解决

1)及时发现部门间的矛盾和问题,通过与各部门的沟通和观察,了解问题的原因和背景。在发现问题后,应及时采取措施进行解决,避免问题的扩大化。

2)组织相关部门进行深入的沟通和协商,寻求解决方案。在沟通和协商过程中,应充分听取各部门的意见和建议,尊重彼此的利益和需求。通过沟通和协商,达成共识,解决矛盾和问题。

3)对解决方案进行全面的评估和选择,确保方案的可行性和有效性。评估过程中,应考虑方案的实施成本、效果和影响等因素。选择最佳方案后,应及时组织实施。

4)跟踪解决方案的执行情况,确保问题得到彻底解决。在执行过程中,应及时了解进展情况,发现问题及时调整。通过跟踪和监督,确保解决方案的顺利实施,解决部门间的矛盾和问题。

矛盾问题解决

合作关系评估

1)定期对部门间的合作关系进行全面的评估,了解合作的效果和存在的问题。评估内容应包括沟通效率、协作程度、工作质量等方面。通过评估,发现合作中的不足之处,为改进提供依据。

2)广泛收集各部门对合作关系的反馈意见,了解其对合作的满意度和需求。反馈意见是评估合作关系的重要依据,应认真对待和处理。

3)根据评估结果和反馈意见,制定切实可行的改进措施。改进措施应具有针对性和可操作性,明确责任人和时间节点。通过改进措施的实施,不断优化合作关系。

4)对改进措施的执行情况进行跟踪和评估,确保合作关系不断优化。在跟踪和评估过程中,应及时了解改进措施的实施效果,发现问题及时调整。通过持续的改进和优化,提高部门间的合作效率和质量。

跨区域协调机制

区域信息互通

信息平台建设

1)精心选择合适的信息平台技术和工具,根据本项目的实际需求和特点,综合考虑平台的功能、性能、安全性等因素。确保所选平台能够满足信息传递和共享的要求,提高工作效率。

2)明确确定信息平台的功能和模块,包括信息发布、文件共享、沟通交流等功能。功能和模块的设计应简洁实用,方便用户操作。同时,要考虑平台的扩展性,以便后续根据需要进行功能升级。

3)制定详细的信息平台使用规则和管理制度,规范用户的使用行为。规则和制度应包括信息发布的审核流程、文件共享的权限设置、沟通交流的规范等。通过严格的管理,确保平台的信息安全和有序运行。

4)对信息平台进行定期的维护和更新,确保其正常运行。维护和更新工作包括系统的安全检查、数据备份、功能优化等。及时解决平台运行中出现的问题,保证平台的稳定性和可靠性。

信息平台建设

交流会议组织

1)科学制定交流会议计划,明确会议的主题、时间和地点。会议主题应紧密围绕本项目的重点工作和问题,时间和地点应充分考虑各区域相关人员的实际情况,确保大家能够按时参加。

2)诚挚邀请各区域相关人员参加交流会议,提前发送会议通知,说明会议的目的、议程和要求。在邀请过程中,要注意沟通方式和语气,提高大家的参与积极性。

3)认真组织会议的实施,确保会议的顺利进行。会议过程中,要做好会议记录,及时总结会议成果。同时,要引导参会人员积极发言,充分交流意见和建议。

4)对会议结果进行全面的总结和反馈,将会议讨论的结果和决策传达给相关区域和部门。根据会议结果,推动问题的解决和工作的开展。同时,要对会议的效果进行评估,为后续会议提供经验参考。

信息上报要求

1)明确信息上报的内容和格式,规定上报信息的范围、内容要求和格式规范。内容应准确、完整、清晰,格式应统一、规范。通过明确要求,提高信息上报的质量和效率。

2)规定信息上报的时间节点和频率,确保信息的及时性和有效性。根据项目的实际情况,合理确定上报的时间间隔和截止日期。同时,要建立信息上报的提醒机制,确保相关人员按时上报信息。

3)建立严格的信息上报审核机制,对上报的信息进行审核和把关。审核内容包括信息的真实性、准确性、完整性等。通过审核,确保上报信息的质量,为决策提供可靠依据。

4)对信息上报情况进行监督和考核,建立相应的考核指标和奖惩制度。通过监督和考核,提高相关人员对信息上报工作的重视程度,确保信息上报工作的顺利进行。

信息分析利用

1)运用专业的数据分析工具和方法,对区域信息进行深入分析。通过数据分析,挖掘信息中的潜在价值和问题。分析过程中,要注重数据的准确性和可靠性,采用科学的分析方法,确保分析结果的有效性。

2)挖掘信息中的潜在价值和问题,通过对信息的分析和研究,发现区域发展中的优势和不足。针对发现的问题,提出相应的解决方案和建议。同时,要关注信息中的潜在机会,为项目的发展提供参考。

3)根据分析结果,制定相应的决策和措施,将分析结果转化为实际行动。决策和措施应具有针对性和可操作性,明确责任人和时间节点。通过实施决策和措施,推动项目的发展和区域的协调。

4)将分析结果反馈给相关区域和部门,促进信息的应用和共享。通过反馈,让相关人员了解区域发展的情况和问题,为其工作提供参考。同时,要鼓励各区域和部门之间的交流和合作,共同推动项目的发展。

资源互补协作

资源优势分析

1)对各区域的人力、物力、财力等资源进行全面的调查和评估,了解各区域的资源状况和特点。通过调查和评估,掌握资源的数量、质量和分布情况,为资源互补协作提供基础数据。

2)分析各区域的资源优势和特色,确定可互补的资源类型。根据各区域的产业结构、地理位置、人才优势等因素,找出资源的互补性。例如,某区域在人力资源方面具有优势,而另一区域在物力资源方面具有优势,就可以考虑进行资源互补协作。

3)研究各区域的发展需求和战略方向,明确资源互补的重点领域。根据各区域的发展规划和目标,确定资源互补协作的重点项目和领域。例如,某区域正在发展新兴产业,需要大量的技术和资金支持,而另一区域在这些方面具有优势,就可以在新兴产业领域进行资源互补协作。

4)制定详细的资源优势分析报告,为资源互补协作提供依据。报告内容应包括资源的现状分析、优势特色分析、互补需求分析等。通过报告,为管理层的决策提供全面、准确的信息,推动资源互补协作的顺利开展。

协作机制建立

1)制定资源互补协作的政策和制度,明确协作的原则、目标和方式。政策和制度应具有指导性和可操作性,为资源互补协作提供制度保障。例如,制定资源共享政策、利益分配制度等。

2)建立协作的组织架构和协调机制,明确各区域在协作中的职责和权利。组织架构应合理分工,协调机制应高效运行。例如,成立资源互补协作领导小组,负责统筹协调协作工作。

3)明确各区域在协作中的职责和权利,确保协作的公平、公正、合理。职责和权利应在协作协议中明确规定,避免出现纠纷和矛盾。例如,规定各区域在资源调配、项目实施等方面的职责和权利。

4)建立协作的沟通渠道和协商机制,及时解决协作中的问题。沟通渠道应畅通无阻,协商机制应灵活高效。例如,建立定期的沟通会议制度、问题协商解决机制等。通过沟通和协商,促进资源互补协作的顺利进行。

资源调配实施

1)根据资源互补协作的方案,精心组织资源的调配和转移。调配和转移过程中,要确保资源的安全和有效利用。例如,在人力资源调配方面,要做好人员的培训和安置工作;在物力资源调配方面,要做好物资的运输和保管工作。

2)协调各区域之间的利益关系,确保资源调配的公平合理。在调配过程中,要充分考虑各区域的利益诉求,制定合理的利益分配方案。例如,根据各区域在协作中的贡献大小,确定资源调配的比例和方式。

3)对资源调配的过程进行严格的监督和管理,确保资源的安全和有效利用。监督和管理内容包括资源的流向、使用情况、效果评估等。通过监督和管理,及时发现问题并采取措施进行解决,保证资源调配工作的顺利进行。

4)及时解决资源调配过程中出现的问题,保证调配工作的顺利进行。在调配过程中,可能会出现各种问题,如资源短缺、运输困难等。要建立问题解决机制,及时处理这些问题,确保资源调配工作的顺利推进。

协作效果评估

1)建立科学合理的协作效果评估指标体系,全面评估资源互补协作的效果。评估指标应包括经济效益、社会效益、环境效益等方面。通过评估指标体系,客观、准确地评价协作效果。

2)定期对资源互补协作的效果进行评估和分析,及时发现问题和不足。评估和分析过程中,要采用科学的方法和工具,确保评估结果的可靠性。例如,通过对比分析、问卷调查等方式进行评估。

3)广泛收集各区域对协作效果的反馈意见,了解其对协作的满意度和需求。反馈意见是评估协作效果的重要依据,应认真对待和处理。通过收集反馈意见,不断改进协作工作。

4)根据评估结果和反馈意见,及时调整协作方案和措施,提高协作效果。调整方案和措施应具有针对性和可操作性,明确责任人和时间节点。通过持续的改进和优化,不断提高资源互补协作的水平和质量。

联合应急响应

预案制定完善

1)深入分析可能出现的突发事件类型和影响范围,结合本项目的特点和实际情况,考虑各种潜在的风险因素。例如,自然灾害、公共卫生事件、安全事故等。通过分析,确定可能出现的突发事件类型和影响范围,为制定应急响应预案提供依据。

2)制定相应的应急响应措施和流程,明确各环节的责任人和工作要求。应急响应措施应具有针对性和可操作性,流程应简洁明了。例如,制定人员疏散、物资调配、医疗救援等应急响应措施和流程。

3)明确各区域在应急响应中的职责和任务,确保应急响应工作的高效协同。职责和任务应在应急预案中明确规定,避免出现职责不清、推诿扯皮等问题。例如,规定各区域在应急救援、物资保障、信息发布等方面的职责和任务。

4)定期对预案进行评估和修订,确保其有效性和可操作性。随着项目的进展和外部环境的变化,应急预案可能需要进行调整和完善。定期对预案进行评估和修订,及时发现问题并采取措施进行解决,保证预案的有效性和可操作性。

指挥中心建设

1)合理确定指挥中心的选址和布局,考虑交通便利、通信畅通、安全可靠等因素。选址应有利于应急指挥和协调工作的开展,布局应合理规划,满足指挥中心的功能需求。例如,选择地势较高、交通便利的地点作为指挥中心的选址。

2)配备必要的通信、监控、决策等设备和设施,确保指挥中心的正常运行。设备和设施应具备先进的技术和性能,能够满足应急指挥和协调工作的需要。例如,配备高清视频监控系统、卫星通信设备、决策支持软件等。

3)建立指挥中心的运行管理制度和流程,规范指挥中心的工作行为。制度和流程应包括值班制度、信息报告制度、指挥协调制度等。通过建立完善的制度和流程,确保指挥中心的高效运行。

4)对指挥中心的工作人员进行专业培训,提高其指挥和协调能力。培训内容应包括应急管理知识、指挥协调技能、设备操作方法等。通过培训,使工作人员具备应对突发事件的能力和素质,能够在紧急情况下迅速、有效地开展工作。

应急演练组织

1)精心制定应急演练计划,明确演练的目标、内容和方式。演练计划应根据应急预案和实际情况进行制定,具有针对性和可操作性。例如,制定地震应急演练计划、火灾应急演练计划等。

2)积极组织各区域的应急人员参加演练,提高应急响应能力。演练过程中,要严格按照演练计划进行,模拟真实的突发事件场景。通过演练,检验应急预案的可行性和有效性,提高应急人员的实战能力。

3)对演练过程进行全面的评估和总结,发现问题并及时改进。评估和总结内容包括演练效果、存在的问题、改进措施等。通过评估和总结,不断完善应急预案和应急响应机制。

4)根据演练结果,及时调整应急响应预案和措施,提高应急响应的效率和效果。调整后的预案和措施应更加科学合理、具有针对性和可操作性。通过持续的改进和优化,不断提高应急响应能力和水平。

信息资源共享

1)建立高效的应急信息共享平台,实现信息的实时传递和共享。平台应具备信息发布、查询、统计等功能,方便各区域之间的信息交流和共享。例如,建立应急信息管理系统,实现信息的实时更新和共享。

2)明确规定信息共享的内容、格式和频率,确保信息的准确性和及时性。内容应包括突发事件的情况、应急响应措施、资源调配情况等。格式应统一规范,频率应根据实际情况进行确定。通过明确规定,提高信息共享的质量和效率。

3)加强信息安全管理,确保信息的保密性和可靠性。在信息共享过程中,要采取必要的安全措施,防止信息泄露和滥用。例如,设置信息访问权限、加密传输信息等。通过加强信息安全管理,保障信息的安全可靠。

4)根据应急需求,快速调配各区域的应急资源,提高应急响应效率。在应急响应过程中,要根据突发事件的情况和各区域的资源状况,及时调配应急资源。例如,在自然灾害发生时,迅速调配救援人员、物资和设备等。通过快速调配应急资源,提高应急响应的速度和效果。

突发事务响应流程

事务信息收集

...

吉林省肿瘤医院营养科超市餐饮食堂豆腐坊用人服务投标方案.docx