安阳县农业农村局2025年农业社会化服务项目投标方案

第一章

项目作业实施方案

5

第一节

项目概述与目标

5

第一条

明确项目背景与核心任务

5

第二条

细化全县68万亩耕地作业范围与分区规划

7

第二节

玉米收获环节实施方案

9

第一条

制定应收尽收的全面作业计划

9

第二条

控制籽粒破损率和碎粒损失率的技术措施

10

第三条

提高苞叶剥净率的具体方案

13

第四条

秸杆粉碎还田及打捆离田的作业安排

15

第三节

耕地深耕环节实施方案

17

第一条

确保深耕深度大于25厘米的操作规范

17

第二条

提升作业深度合格率的保障措施

19

第三条

降低漏耕率的技术手段

21

第四节

旋耕环节实施方案

23

第一条

规范旋耕次数与操作流程

23

第二条

实现田面平整与土壤细碎的技术方法

25

第三条

达到播种作业条件的质量控制

27

第五节

作业流程科学性与合理性

29

第一条

各环节作业衔接与时间安排

29

第二条

作业标准与验收指标的细化

32

第三条

方案实施的可行性分析

34

第六节

小农户与现代农业衔接机制

36

第一条

建立服务小农户的对接模式

36

第二条

推动现代农业技术落地的措施

38

第三条

实现有机衔接的服务保障

40

第二章

质量管理体系与措施

43

第一节

质量管理体系建设方案

43

第一条

建立完善的质量管理制度体系

43

第二条

制定全流程质量控制标准与规范

46

第三条

明确各环节质量管理责任与考核机制

48

第二节

作业质量保障措施

50

第一条

玉米收获环节质量控制措施

50

第二条

秸秆处理环节质量控制措施

52

第三条

深耕环节质量达标保障措施

54

第四条

旋耕环节精细化作业措施

57

第三节

质量监督与检查机制

60

第一条

建立专职质量监督小组

60

第二条

实施全过程质量监督检查

62

第三条

定期开展质量评估与反馈

64

第四节

质量改进与提升计划

67

第一条

制定质量问题快速响应机制

67

第二条

实施持续性质量改进措施

70

第三条

建立质量经验总结与分享机制

72

第三章

作业安全保障措施

74

第一节

作业安全保障总体策略

74

第一条

明确安全保障目标与责任分工

74

第二条

建立安全作业标准化流程

76

第三条

制定应急处理预案与响应机制

79

第二节

人员安全管理措施

81

第一条

实施全员安全培训与考核认证

81

第二条

配备专业安全管理人员与监督机制

83

第三条

落实人员防护装备与安全操作规程

87

第三节

机械设备安全保障

89

第一条

建立设备定期检查与维护制度

89

第二条

实施设备安全操作规程与警示标识

92

第三条

配备必要的安全防护装置与设施

94

第四节

作业现场安全管理

96

第一条

划定安全作业区域与警示标志

96

第二条

实施现场安全巡查与隐患排查

97

第三条

落实作业环境监测与风险管控

99

第五节

安全保障体系建设

101

第一条

建立安全生产责任制与考核机制

101

第二条

完善安全管理制度与操作规范

103

第三条

实施安全绩效评估与持续改进

106

第四章

作业进度计划与措施

109

第一节

作业进度总体计划

109

第一条

制定科学合理的作业时间表

109

第二条

明确各环节时间节点与衔接要求

111

第二节

进度保障措施

113

第一条

建立进度监控与预警机制

113

第二条

制定应急预案与调整方案

115

第三节

资源调配计划

118

第一条

合理安排机械设备调度方案

118

第二条

统筹规划劳动力资源分配

120

第四节

关键节点控制

123

第一条

确保玉米收获环节按时完成

123

第二条

保障深耕旋耕环节有序衔接

125

第五节

进度考核与优化

128

第一条

建立进度考核评估体系

128

第二条

实施动态优化调整措施

130

第五章

主要机械与设备安排

133

第一节

主要机械与设备配置方案

133

第一条

玉米收获机械选型与数量配置

133

第二条

秸秆处理设备选型与配套方案

135

第三条

深耕机械配置与作业能力分析

138

第四条

旋耕机械选型与作业效率评估

140

第五条

设备调配与统筹使用计划

143

第六条

设备维护保养与应急调配机制

145

第二节

机械设备作业能力保障

148

第一条

单台设备作业效率测算

148

第二条

设备组合协同作业方案

151

第三条

作业面积与设备匹配分析

153

第四条

设备投入时间节点安排

156

第五条

设备作业质量控制措施

158

第六条

设备作业进度保障方案

161

第六章

劳动力与机手安排计划

164

第一节

劳动力与机手总体安排策略

164

第一条

明确劳动力与机手配置的总体原则与目标

164

第二条

制定劳动力与机手的分阶段投入计划

166

第二节

作业人员数量与结构规划

168

第一条

确定各作业环节所需劳动力的具体数量

168

第二条

规划机手与辅助人员的合理配比方案

171

第三节

人员技能要求与培训计划

173

第一条

制定机手的专业技能评估标准

173

第二条

设计针对性的技能培训与考核方案

175

第四节

作业调度与管理机制

177

第一条

建立劳动力与机手的动态调配机制

177

第二条

制定作业期间的人员管理制度与规范

179

第五节

后勤保障与激励措施

181

第一条

规划作业人员的后勤保障方案

181

第二条

设计合理的绩效考核与激励机制

184

项目作业实施方案

项目概述与目标

明确项目背景与核心任务

(1) 农业现代化背景下的小农户挑战

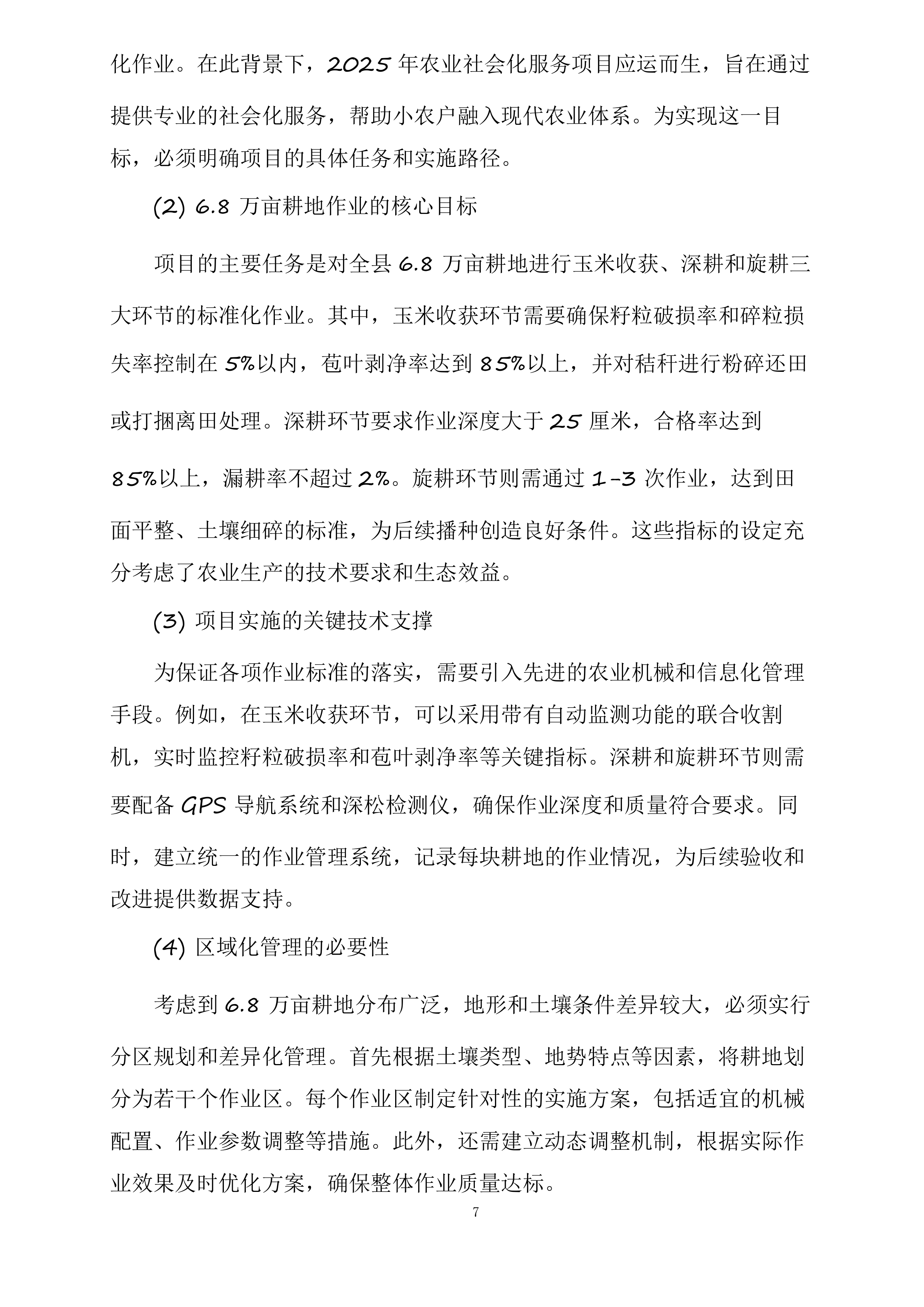

当前农业发展正从传统模式向现代农业转型,但小农户在这一过程中面临诸多困难。一方面,小农户缺乏规模化经营能力,导致生产效率低下;另一方面,他们对现代农机具和技术的掌握程度有限,难以实现标准化作业。在此背景下,2025年农业社会化服务项目应运而生,旨在通过提供专业的社会化服务,帮助小农户融入现代农业体系。为实现这一目标,必须明确项目的具体任务和实施路径。

(2) 6.8万亩耕地作业的核心目标

项目的主要任务是对全县6.8万亩耕地进行玉米收获、深耕和旋耕三大环节的标准化作业。其中,玉米收获环节需要确保籽粒破损率和碎粒损失率控制在5%以内,苞叶剥净率达到85%以上,并对秸秆进行粉碎还田或打捆离田处理。深耕环节要求作业深度大于25厘米,合格率达到85%以上,漏耕率不超过2%。旋耕环节则需通过1-3次作业,达到田面平整、土壤细碎的标准,为后续播种创造良好条件。这些指标的设定充分考虑了农业生产的技术要求和生态效益。

(3) 项目实施的关键技术支撑

为保证各项作业标准的落实,需要引入先进的农业机械和信息化管理手段。例如,在玉米收获环节,可以采用带有自动监测功能的联合收割机,实时监控籽粒破损率和苞叶剥净率等关键指标。深耕和旋耕环节则需要配备GPS导航系统和深松检测仪,确保作业深度和质量符合要求。同时,建立统一的作业管理系统,记录每块耕地的作业情况,为后续验收和改进提供数据支持。

(4) 区域化管理的必要性

考虑到6.8万亩耕地分布广泛,地形和土壤条件差异较大,必须实行分区规划和差异化管理。首先根据土壤类型、地势特点等因素,将耕地划分为若干个作业区。每个作业区制定针对性的实施方案,包括适宜的机械配置、作业参数调整等措施。此外,还需建立动态调整机制,根据实际作业效果及时优化方案,确保整体作业质量达标。

(5) 社会化服务体系的构建

为了更好地服务小农户,需要建立健全的社会化服务体系。这一体系包括专业化的农机服务队、技术支持团队和监督管理机构。农机服务队负责具体作业实施,确保机械设备的正常运行和操作规范;技术支持团队提供全程指导,解决作业中遇到的技术问题;监督管理机构则负责作业质量的监督和验收,保障项目顺利推进。通过三方协作,形成完整的社会化服务链条。

(6) 生态效益与经济效益的平衡

在项目实施过程中,既要追求经济效益,也要注重生态保护。例如,在秸秆处理环节,可以选择粉碎还田以增加土壤有机质含量,或者打捆离田用于生物质能源开发。这两种方式既能减少环境污染,又能带来额外收益。同时,深耕和旋耕作业有助于改善土壤结构,提高土地肥力,为长期可持续发展奠定基础。这种兼顾经济和生态效益的作业模式,是项目成功实施的重要保障。

细化全县68万亩耕地作业范围与分区规划

(1) 全县耕地资源分布现状分析

在制定全县68万亩耕地作业范围与分区规划前,首先对耕地资源的分布现状进行深入调研。通过对全县地形地貌、土壤类型、水源条件等自然因素的综合评估,明确不同区域的耕作适宜性。同时,结合历年气象数据和农作物种植结构,进一步细化各乡镇、村组的耕地利用情况。通过实地勘察和遥感技术相结合的方式,建立完整的耕地资源数据库,为后续分区规划提供科学依据。此外,考虑到部分区域可能存在地块分散、边界不清等问题,提前做好权属确认和地块编号工作,确保每一亩耕地都能纳入规范化管理。

(2) 作业范围划分原则与方法

根据全县耕地资源特点,按照“集中连片、便于机械化作业”的原则,将68万亩耕地划分为若干个作业片区。具体划分时,充分考虑机械作业半径、运输距离等因素,合理设置每个片区的规模和形状。对于地势平坦、连片面积较大的区域,优先安排大规模机械化作业;而对于地形复杂、地块零散的区域,则采取灵活的小型机械与人工辅助相结合的方式。在此基础上,建立片区档案,详细记录每个片区的基本信息,包括地理位置、面积、土壤肥力等级等内容,为后续作业计划的制定奠定基础。

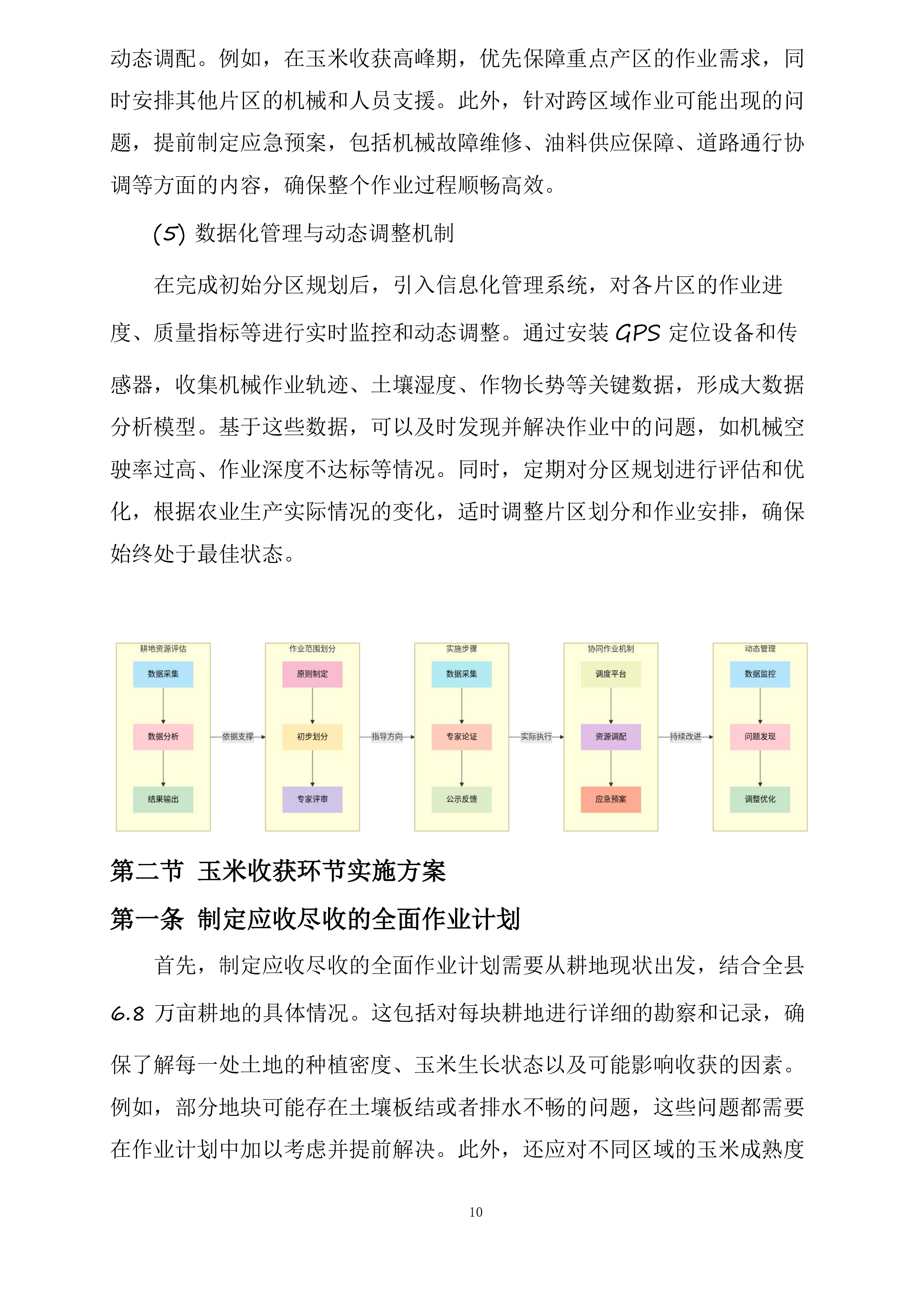

(3) 分区规划的具体实施步骤

分区规划的实施分为三个阶段:第一阶段是数据采集与整理,通过无人机航拍、卫星影像分析等现代化手段,获取高精度的耕地分布图,并结合地面调查补充完善相关信息。第二阶段是专家论证与优化,邀请农业、地理、机械等领域的专家参与评审,对初步划分方案提出修改意见,确保规划方案的科学性和可操作性。第三阶段是公示与反馈,将最终确定的分区规划方案向相关乡镇、村组及农户进行公示,广泛征求各方意见并及时调整完善。整个过程中,特别注重与基层组织的沟通协调,确保规划成果能够切实落地。

(4) 区域间协同作业机制设计

为了提高整体作业效率,在分区规划中还特别设计了区域间的协同作业机制。通过建立统一的调度平台,实现各片区之间机械、人力等资源的动态调配。例如,在玉米收获高峰期,优先保障重点产区的作业需求,同时安排其他片区的机械和人员支援。此外,针对跨区域作业可能出现的问题,提前制定应急预案,包括机械故障维修、油料供应保障、道路通行协调等方面的内容,确保整个作业过程顺畅高效。

(5) 数据化管理与动态调整机制

在完成初始分区规划后,引入信息化管理系统,对各片区的作业进度、质量指标等进行实时监控和动态调整。通过安装GPS定位设备和传感器,收集机械作业轨迹、土壤湿度、作物长势等关键数据,形成大数据分析模型。基于这些数据,可以及时发现并解决作业中的问题,如机械空驶率过高、作业深度不达标等情况。同时,定期对分区规划进行评估和优化,根据农业生产实际情况的变化,适时调整片区划分和作业安排,确保始终处于最佳状态。

玉米收获环节实施方案

制定应收尽收的全面作业计划

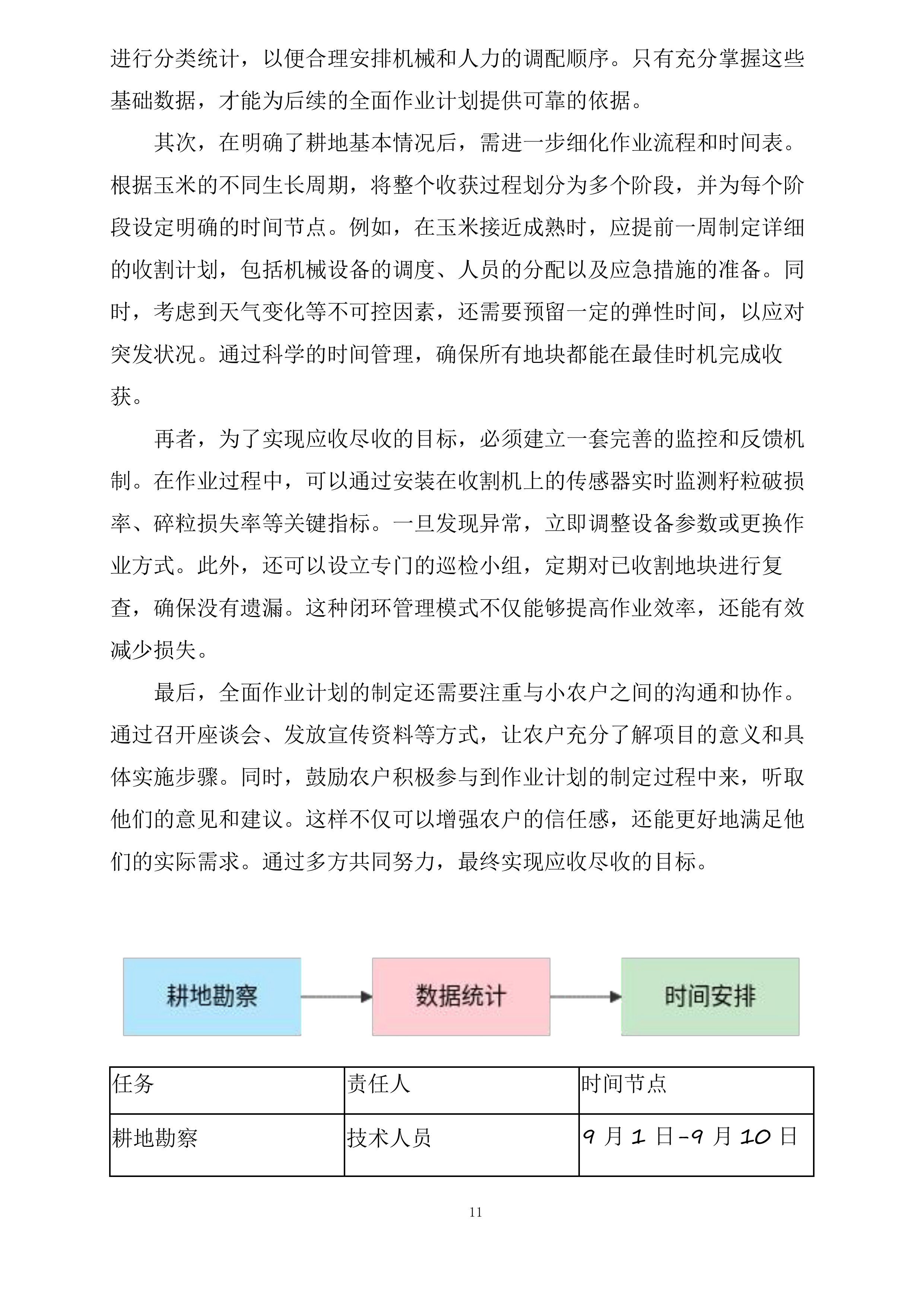

首先,制定应收尽收的全面作业计划需要从耕地现状出发,结合全县6.8万亩耕地的具体情况。这包括对每块耕地进行详细的勘察和记录,确保了解每一处土地的种植密度、玉米生长状态以及可能影响收获的因素。例如,部分地块可能存在土壤板结或者排水不畅的问题,这些问题都需要在作业计划中加以考虑并提前解决。此外,还应对不同区域的玉米成熟度进行分类统计,以便合理安排机械和人力的调配顺序。只有充分掌握这些基础数据,才能为后续的全面作业计划提供可靠的依据。

其次,在明确了耕地基本情况后,需进一步细化作业流程和时间表。根据玉米的不同生长周期,将整个收获过程划分为多个阶段,并为每个阶段设定明确的时间节点。例如,在玉米接近成熟时,应提前一周制定详细的收割计划,包括机械设备的调度、人员的分配以及应急措施的准备。同时,考虑到天气变化等不可控因素,还需要预留一定的弹性时间,以应对突发状况。通过科学的时间管理,确保所有地块都能在最佳时机完成收获。

再者,为了实现应收尽收的目标,必须建立一套完善的监控和反馈机制。在作业过程中,可以通过安装在收割机上的传感器实时监测籽粒破损率、碎粒损失率等关键指标。一旦发现异常,立即调整设备参数或更换作业方式。此外,还可以设立专门的巡检小组,定期对已收割地块进行复查,确保没有遗漏。这种闭环管理模式不仅能够提高作业效率,还能有效减少损失。

最后,全面作业计划的制定还需要注重与小农户之间的沟通和协作。通过召开座谈会、发放宣传资料等方式,让农户充分了解项目的意义和具体实施步骤。同时,鼓励农户积极参与到作业计划的制定过程中来,听取他们的意见和建议。这样不仅可以增强农户的信任感,还能更好地满足他们的实际需求。通过多方共同努力,最终实现应收尽收的目标。

任务

责任人

时间节点

耕地勘察

技术人员

9月1日-9月10日

数据统计

数据分析员

9月11日-9月15日

时间安排

项目经理

9月16日-9月20日

控制籽粒破损率和碎粒损失率的技术措施

(1) 技术现状与问题挑战

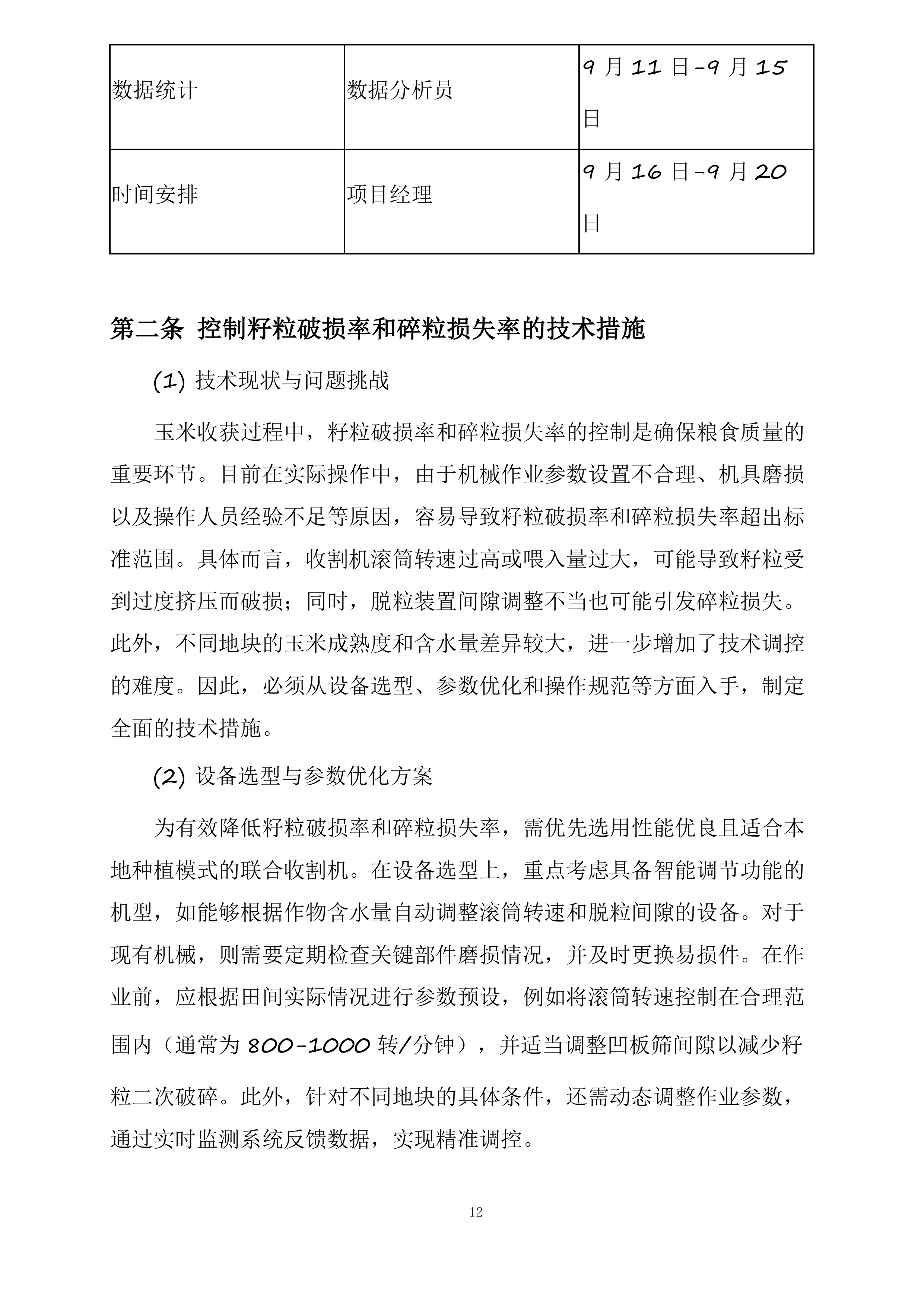

玉米收获过程中,籽粒破损率和碎粒损失率的控制是确保粮食质量的重要环节。目前在实际操作中,由于机械作业参数设置不合理、机具磨损以及操作人员经验不足等原因,容易导致籽粒破损率和碎粒损失率超出标准范围。具体而言,收割机滚筒转速过高或喂入量过大,可能导致籽粒受到过度挤压而破损;同时,脱粒装置间隙调整不当也可能引发碎粒损失。此外,不同地块的玉米成熟度和含水量差异较大,进一步增加了技术调控的难度。因此,必须从设备选型、参数优化和操作规范等方面入手,制定全面的技术措施。

(2) 设备选型与参数优化方案

为有效降低籽粒破损率和碎粒损失率,需优先选用性能优良且适合本地种植模式的联合收割机。在设备选型上,重点考虑具备智能调节功能的机型,如能够根据作物含水量自动调整滚筒转速和脱粒间隙的设备。对于现有机械,则需要定期检查关键部件磨损情况,并及时更换易损件。在作业前,应根据田间实际情况进行参数预设,例如将滚筒转速控制在合理范围内(通常为800-1000转/分钟),并适当调整凹板筛间隙以减少籽粒二次破碎。此外,针对不同地块的具体条件,还需动态调整作业参数,通过实时监测系统反馈数据,实现精准调控。

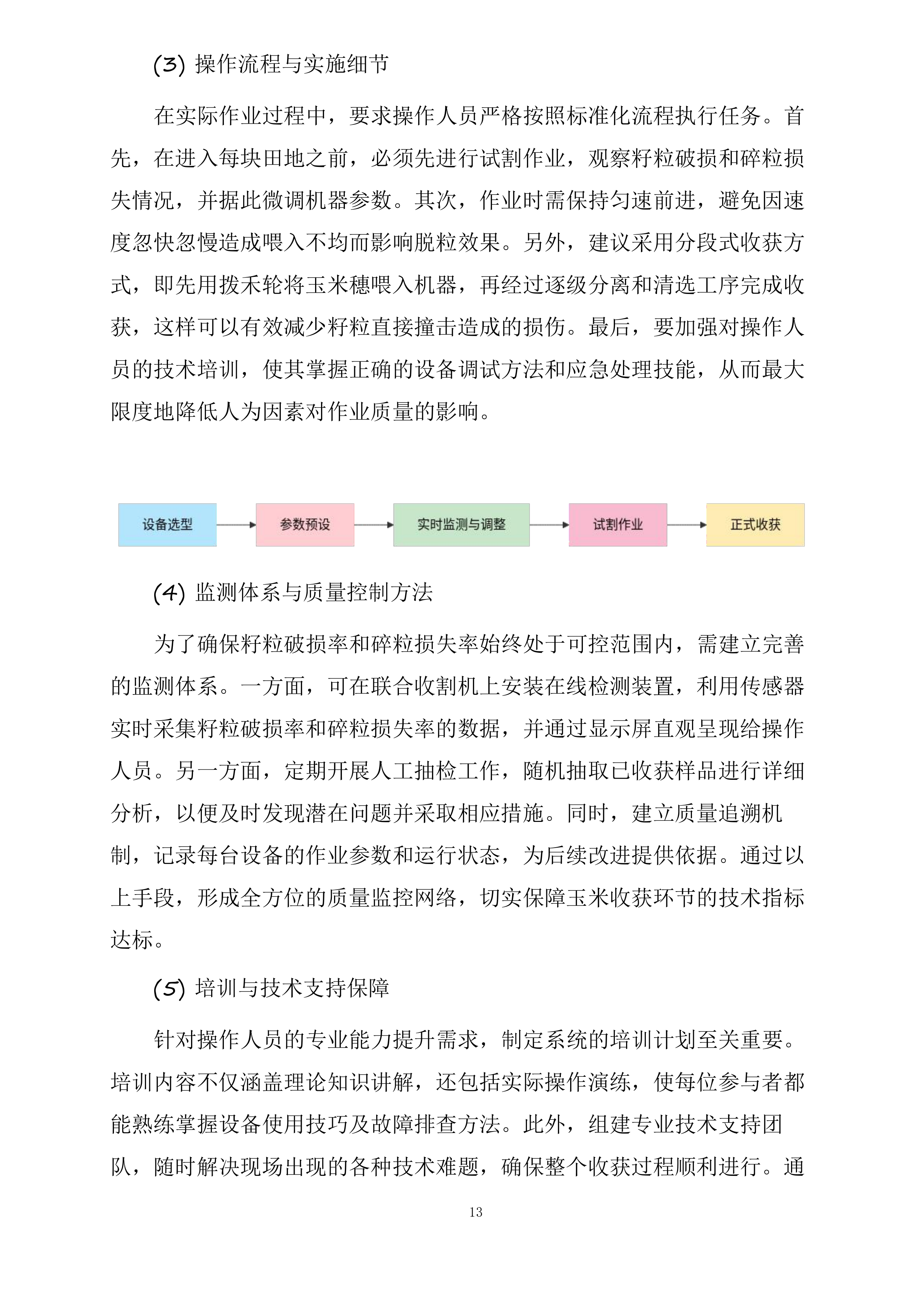

(3) 操作流程与实施细节

在实际作业过程中,要求操作人员严格按照标准化流程执行任务。首先,在进入每块田地之前,必须先进行试割作业,观察籽粒破损和碎粒损失情况,并据此微调机器参数。其次,作业时需保持匀速前进,避免因速度忽快忽慢造成喂入不均而影响脱粒效果。另外,建议采用分段式收获方式,即先用拨禾轮将玉米穗喂入机器,再经过逐级分离和清选工序完成收获,这样可以有效减少籽粒直接撞击造成的损伤。最后,要加强对操作人员的技术培训,使其掌握正确的设备调试方法和应急处理技能,从而最大限度地降低人为因素对作业质量的影响。

(4) 监测体系与质量控制方法

为了确保籽粒破损率和碎粒损失率始终处于可控范围内,需建立完善的监测体系。一方面,可在联合收割机上安装在线检测装置,利用传感器实时采集籽粒破损率和碎粒损失率的数据,并通过显示屏直观呈现给操作人员。另一方面,定期开展人工抽检工作,随机抽取已收获样品进行详细分析,以便及时发现潜在问题并采取相应措施。同时,建立质量追溯机制,记录每台设备的作业参数和运行状态,为后续改进提供依据。通过以上手段,形成全方位的质量监控网络,切实保障玉米收获环节的技术指标达标。

(5) 培训与技术支持保障

针对操作人员的专业能力提升需求,制定系统的培训计划至关重要。培训内容不仅涵盖理论知识讲解,还包括实际操作演练,使每位参与者都能熟练掌握设备使用技巧及故障排查方法。此外,组建专业技术支持团队,随时解决现场出现的各种技术难题,确保整个收获过程顺利进行。通过强化培训和技术支持,提高整体作业水平,最终实现籽粒破损率和碎粒损失率的有效控制目标。

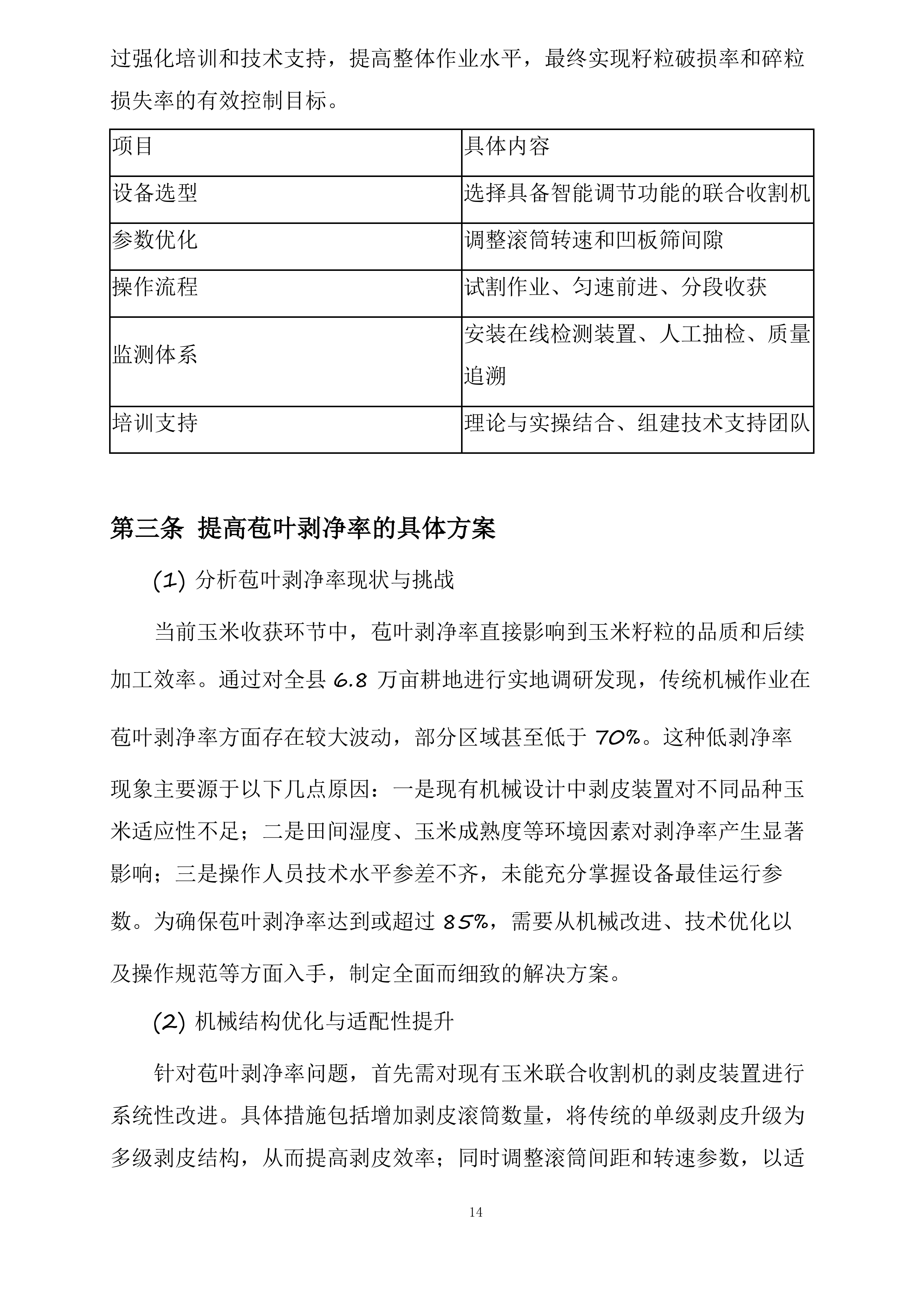

项目

具体内容

设备选型

选择具备智能调节功能的联合收割机

参数优化

调整滚筒转速和凹板筛间隙

操作流程

试割作业、匀速前进、分段收获

监测体系

安装在线检测装置、人工抽检、质量追溯

培训支持

理论与实操结合、组建技术支持团队

提高苞叶剥净率的具体方案

(1) 分析苞叶剥净率现状与挑战

当前玉米收获环节中,苞叶剥净率直接影响到玉米籽粒的品质和后续加工效率。通过对全县6.8万亩耕地进行实地调研发现,传统机械作业在苞叶剥净率方面存在较大波动,部分区域甚至低于70%。这种低剥净率现象主要源于以下几点原因:一是现有机械设计中剥皮装置对不同品种玉米适应性不足;二是田间湿度、玉米成熟度等环境因素对剥净率产生显著影响;三是操作人员技术水平参差不齐,未能充分掌握设备最佳运行参数。为确保苞叶剥净率达到或超过85%,需要从机械改进、技术优化以及操作规范等方面入手,制定全面而细致的解决方案。

(2) 机械结构优化与适配性提升

针对苞叶剥净率问题,首先需对现有玉米联合收割机的剥皮装置进行系统性改进。具体措施包括增加剥皮滚筒数量,将传统的单级剥皮升级为多级剥皮结构,从而提高剥皮效率;同时调整滚筒间距和转速参数,以适应不同品种玉米果穗尺寸差异。此外,还应引入柔性剥皮材料,减少对玉米籽粒表面造成的损伤。通过这些硬件层面的升级改造,可以有效提升机械在复杂工况下的剥净能力。为确保改进后的设备能够满足实际需求,在正式投入使用前还需开展多次田间试验,不断优化参数设置,并根据反馈结果进一步完善设计方案。

(3) 智能化控制系统的引入与应用

除了机械结构上的改进,智能化控制系统的引入也是提高苞叶剥净率的重要手段之一。通过安装传感器实时监测玉米果穗进入剥皮装置时的状态数据,如大小、硬度及含水量等关键指标,结合算法模型动态调整滚筒转速、喂入量等关键参数,实现精准控制。例如,当检测到高湿度玉米时,系统会自动降低喂入速度并增大滚筒间距,避免因湿度过大导致剥皮效果下降。同时,利用GPS定位技术和地理信息系统(GIS),记录每块田地的具体情况,建立数据库用于指导后续作业,形成闭环管理机制,确保每一次作业都能达到预期目标。

(4) 操作人员培训与标准化流程制定

无论多么先进的设备和技术,最终都需要依靠专业人员来执行。因此,制定详细的操作规范并加强人员培训至关重要。首先,编制涵盖设备使用、维护保养以及故障排查等内容的操作手册,确保每位操作人员都能熟练掌握相关技能。其次,定期组织专项培训班,邀请行业专家现场授课,分享最新技术和实践经验。特别是在新设备投入使用初期,安排技术人员驻点指导,及时解决遇到的问题。最后,建立考核评价体系,通过理论考试和实操演练相结合的方式,检验培训效果,不合格者不得上岗作业,以此保证整体作业质量。

(5) 环境因素应对策略与应急预案

考虑到自然环境对苞叶剥净率的影响不可忽视,必须提前做好充分准备。一方面,密切关注天气变化趋势,合理安排作业时间,尽量避开雨天或极端气候条件下进行大规模收获作业。另一方面,针对可能出现的突发状况,如设备故障、电力中断等情况,制定详细的应急预案。例如,配备备用电源和维修工具,组建快速响应团队,确保一旦出现问题能够迅速处置,最大限度减少对整体作业进度的影响。同时,与当地气象部门保持紧密联系,获取准确的气象信息支持决策制定。

环境因素

应对措施

高湿度

调整滚筒间距与转速,降低喂入速度

雨天

推迟作业时间,选择晴好天气进行

设备故障

配备备用设备与维修团队

秸杆粉碎还田及打捆离田的作业安排

(1) 制定秸秆粉碎还田的科学方案

首先,秸秆粉碎还田作为玉米收获环节的重要组成部分,需根据全县6.8万亩耕地的具体情况制定科学合理的作业计划。考虑到不同区域土壤条件和气候差异,将采用分区分类管理的方式进行操作。具体而言,针对土质较为疏松、有机质含量较低的地块,优先推广秸秆直接粉碎还田技术,以增加土壤肥力和改善土壤结构。在实施过程中,确保秸秆切碎长度控制在5-8厘米之间,以便于快速腐解并融入土壤。同时,为保证茎秆切碎合格率达到85%以上,需选用性能稳定、切碎效果优良的专业秸秆粉碎机,并由专业技术人员对设备参数进行精确调整。此外,为避免因机械故障导致的作业延误,提前建立应急维修保障机制,配备足够的备品备件和技术支持力量。

(2) 优化秸秆打捆离田的操作流程

其次,在部分不适合直接还田或需要集中处理的区域,采取秸秆打捆离田的作业方式。为此,详细规划了从秸秆收集到打捆运输的完整操作流程。首先通过低茬收割机完成初步清理,随后使用高效打捆机将秸秆压缩成标准规格的捆包,便于后续运输和存储。在此过程中,特别关注打捆密度和尺寸的一致性,以提高运输效率并减少储存空间占用。同时,为降低劳动强度和提升作业效率,引入自动化程度较高的打捆设备,并配备GPS定位系统实现精准作业轨迹记录。值得注意的是,针对可能出现的湿秸秆难以打捆问题,提前准备烘干预处理设施,确保作业顺利进行。

(3) 建立完善的作业质量监控体系

最后,为了确保秸秆粉碎还田及打捆离田作业的质量,建立健全的质量监控体系至关重要。通过安装实时监测设备,对粉碎颗粒度、打捆密度等关键指标进行在线检测,及时发现并纠正偏差。同时,组建专门的质检队伍,按照既定标准定期开展现场检查,形成详细的作业记录和评估报告。此外,利用信息化手段搭建作业管理平台,将各环节数据实时上传云端,方便各级管理人员随时掌握作业进度和质量状况。为激励作业人员提升工作质量,制定相应的考核奖励机制,将作业质量与绩效挂钩,从而有效促进整体作业水平的提升。

作业方式

适用范围

关键指标

秸秆粉碎还田

有机质含量低的地块

切碎长度5-8厘米

秸秆打捆离田

不适合直接还田区域

打捆密度一致

耕地深耕环节实施方案

确保深耕深度大于25厘米的操作规范

(1) 明确深耕作业的设备选型与技术要求

在确保深耕深度大于25厘米的操作规范中,首先需要从设备选型和技术要求入手。根据项目需求,选择符合国家标准且能够满足深耕作业深度要求的机械设备至关重要。这些设备应具备强大的动力输出和稳定的耕作性能,以应对不同土壤条件下的作业需求。例如,选用具有较大马力的拖拉机搭配深松犁或深耕犁,可以有效保证作业深度达到标准。同时,为避免因设备质量问题导致作业不合格,需对所有参与作业的机械进行严格的前期检测和调试,确保其技术状态良好。此外,还需制定详细的设备操作规范,明确驾驶员的操作流程和注意事项,以减少人为因素对作业深度的影响。

(2) 制定精准的深耕作业规划与实施步骤

为了确保深耕作业的深度达标,必须制定科学合理的作业规划。通过将全县6.8万亩耕地按照地形、土质等条件划分为若干个作业区域,并结合当地气候特点合理安排作业时间,可有效提高作业效率和质量。在具体实施过程中,建议采用GPS导航系统辅助驾驶,帮助操作人员精确控制深耕犁的入土角度和行进路线,从而保证深耕深度的一致性。同时,还需要建立实时监控机制,利用传感器技术对深耕过程中的作业深度进行动态监测,一旦发现偏差立即调整,确保每一块土地都能达到预期的深耕效果。

(3) 强化深耕作业的技术培训与现场指导

除了设备和技术上的保障,对操作人员的专业技能培训也是确保深耕深度的重要环节。为此,组织专业技术人员对所有参与深耕作业的人员进行系统化的技术培训显得尤为重要。培训内容应涵盖设备操作技巧、深耕作业标准以及常见问题的解决方法等方面。通过理论学习与实践操作相结合的方式,提升操作人员的技能水平和责任意识。此外,在实际作业过程中,还应派遣经验丰富的技术专家到现场进行指导,及时解决遇到的各种技术难题,确保深耕作业严格按照既定标准执行,从而实现深耕深度大于25厘米的目标。

(4) 建立完善的作业质量检查与反馈机制

为了进一步保障深耕作业的质量,需要构建一套完整的质量检查与反馈体系。在作业完成后,可以通过随机抽样的方式对已深耕的土地进行深度测量,利用专业的测量工...

安阳县农业农村局2025年农业社会化服务项目投标方案.docx