甘肃省庆阳市东南部陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目庆城县初步设计投标方案

第一章 技术方案

7

第一节 总体概况

7

一、 项目背景与目标

7

二、 设计遵循规范标准

21

三、 设计工作开展方式

28

第二节 编制原则和依据

33

一、 国家技术标准体系

33

二、 地方相关技术文件

48

三、 设计编制基本原则

53

第三节 重点难点分析及解决措施

74

一、 项目重点内容分析

74

二、 实施难点问题剖析

99

三、 针对性解决措施

121

第四节 控制投资及节约成本措施

133

一、 立地类型优化配置

133

二、 标准化造林模式应用

147

三、 材料用量精准测算

160

四、 信息化设计手段

174

第五节 设计编制方案

182

一、 外业调查实施阶段

182

二、 立地类型划分流程

198

三、 内业技术设计内容

208

四、 成果编制与评审

228

五、 审批备案管理机制

242

第二章 质量安全保证措施

259

第一节 质量管理体系

259

一、 质量组织架构设置

259

二、 质量标准细则制定

282

第二节 质量控制措施

300

一、 分阶段质量管控

300

二、 三级审核机制实施

316

第三节 安全保证措施

324

一、 外业作业安全规范

324

二、 安全巡查监督机制

345

第四节 紧急预案

351

一、 多场景应急预案

351

二、 应急演练组织实施

369

第五节 响应与处理时间

391

一、 应急响应机制建设

391

二、 问题限时办结制度

408

第三章 管理制度

415

第一节 项目管理及信息反馈

415

一、 项目管理组织架构构建

415

二、 项目例会制度制定

434

三、 信息反馈机制建立

442

四、 信息化管理工具应用

452

第二节 成果保密制度

459

一、 保密等级与范围划定

459

二、 资料访问权限控制

471

三、 保密协议签订管理

478

四、 成果交付后资料处理

493

第三节 档案管理制度

505

一、 项目档案分类标准制定

505

二、 电子与纸质双套归档实施

518

三、 档案归档流程与责任明确

527

四、 档案借阅登记管理

536

第四节 岗位职责划分

545

一、 核心岗位责任界定

545

二、 岗位责任清单制定

563

三、 岗位考核机制建立

577

四、 责任追溯机制构建

595

第五节 工作台账建立

603

一、 台账模板设计

603

二、 台账更新与维护管理

612

三、 台账定期检查制度实施

627

四、 台账归档管理

644

第六节 安全管理制度

654

一、 外业调查安全操作规程制定

654

二、 安全教育培训制度实施

666

三、 安全防护装备配备

677

四、 突发事件应对预案制定

688

第四章 进度计划

704

第一节 详细时间计划

704

一、 项目总周期规划

704

二、 分阶段任务节点

716

三、 工作日任务分解

726

四、 进度跟踪机制

737

第二节 进度保障措施

743

一、 项目进度管理架构

743

二、 例会制度执行规范

753

三、 备用人员调配方案

759

四、 信息化协同工具

766

五、 需求响应沟通机制

775

第三节 进度风险管理

782

一、 风险因素识别清单

782

二、 专项风险应对预案

792

三、 进度缓冲期设置

805

四、 风险预警管理体系

812

第四节 人员组织管理

818

一、 团队分工架构设计

818

二、 专业人员配置标准

825

三、 工作计划任务清单

835

四、 关键阶段轮班机制

846

五、 进度责任承诺制度

855

第五节 技术措施

864

一、 外业数据采集工具

864

二、 内业设计效率提升

874

三、 落地上图技术方案

882

四、 成果预审质量控制

891

五、 电子化成果管理

900

第五章 售后服务方案

907

第一节 服务体系

907

一、 全周期服务覆盖机制

907

二、 服务范围与对象界定

926

第二节 服务承诺

939

一、 全生命周期服务保障

939

二、 响应与处理时限承诺

956

第三节 服务标准及流程

974

一、 标准化服务流程规范

974

二、 服务质量与文档标准

989

第四节 后续服务团队配置

994

一、 专业技术团队组建

994

二、 团队分工与联系方式

1008

技术方案

总体概况

项目背景与目标

庆城县生态修复需求

改善生态环境状况

保持水土功能

乔木林具备显著的保持水土功能。其根系能够紧密地固定土壤,有效减少雨水对土壤的冲刷,从而防止水土流失。同时,乔木林的树冠可以截留大量雨水,降低雨滴对地面的冲击力,进而减少地表径流的形成。小型水利水保设施如梯田、鱼鳞坑等,在保持水土方面也发挥着重要作用。它们能够拦蓄雨水,增加土壤水分入渗,进一步增强保持水土的效果。以下是乔木林和小型水利水保设施在保持水土方面的具体作用表格:

乔木林

梯田

鱼鳞坑

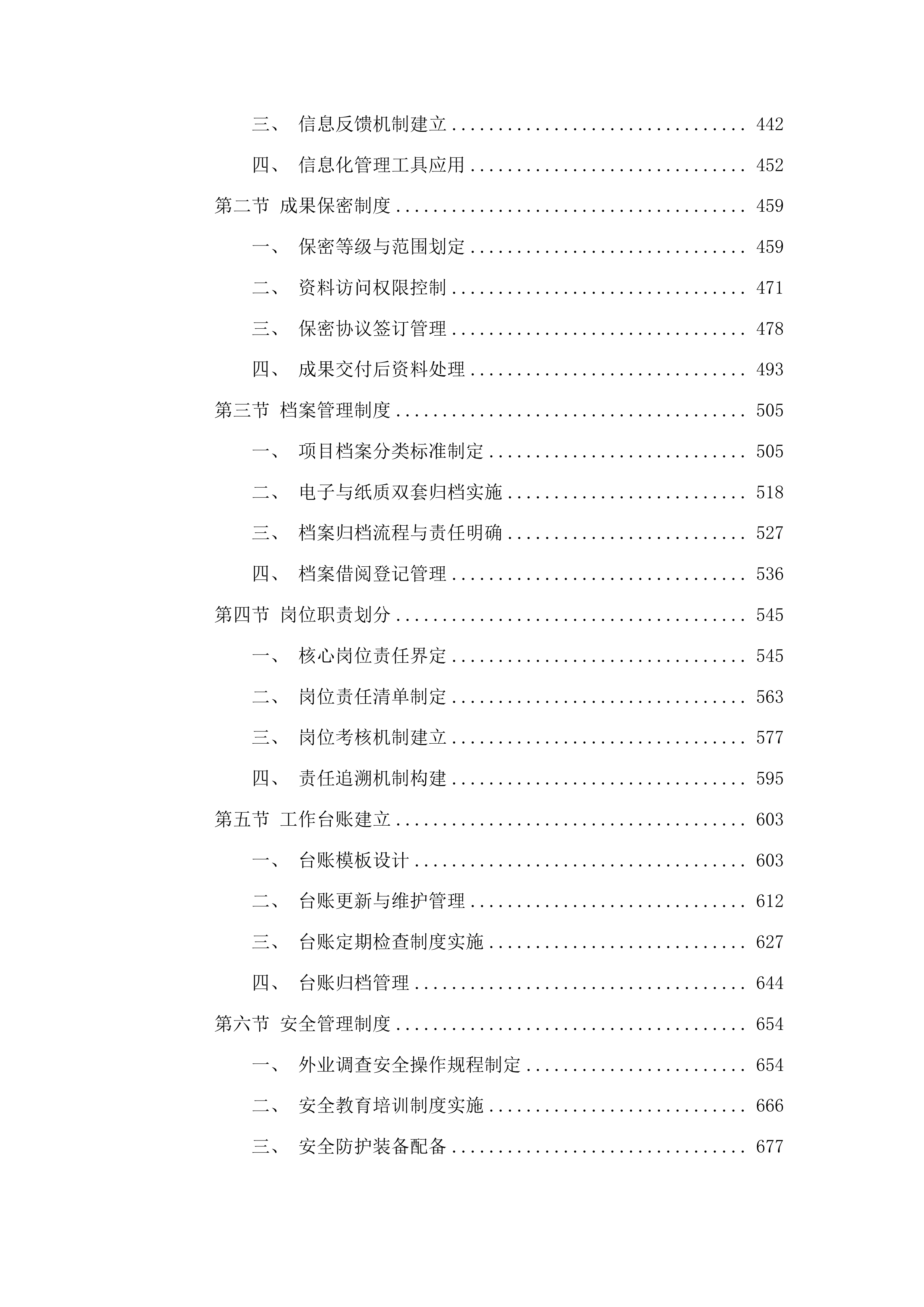

项目

乔木林

小型水利水保设施

固定土壤

根系深入土壤,紧密固定

通过工程措施稳定土壤

截留雨水

树冠截留,降低冲击力

拦蓄雨水,减少地表径流

增加入渗

枯枝落叶层促进入渗

特殊结构增加入渗量

涵养水源作用

乔木林在涵养水源方面具有重要作用。它可以通过蒸腾作用增加空气湿度,促进降水的形成,起到涵养水源的作用。其枯枝落叶层能够吸收和储存大量的水分,减缓地表径流的速度,增加地下水的补给。小型水利水保设施可以调节水资源的时空分布,提高水资源的利用效率。例如,梯田可以减缓水流速度,增加水分下渗;蓄水池可以储存雨水,在干旱时提供水源。通过乔木林和小型水利水保设施的共同作用,能够有效地涵养水源,保障生态系统的稳定。

调节气候功能

乔木林能够对气候起到调节作用。它能够吸收二氧化碳,释放氧气,调节大气中的碳氧平衡,缓解温室效应。其蒸腾作用可以降低气温,增加空气湿度,改善局部气候条件。小型水利水保设施对调节小气候也有一定的作用,如增加空气湿度、降低气温等。以下是乔木林和小型水利水保设施在调节气候方面的具体作用表格:

项目

乔木林

小型水利水保设施

碳氧平衡

吸收二氧化碳,释放氧气

间接影响碳循环

气温调节

蒸腾降温

水体调节气温

湿度调节

增加空气湿度

增加局部湿度

推动经济可持续发展

林业产业发展

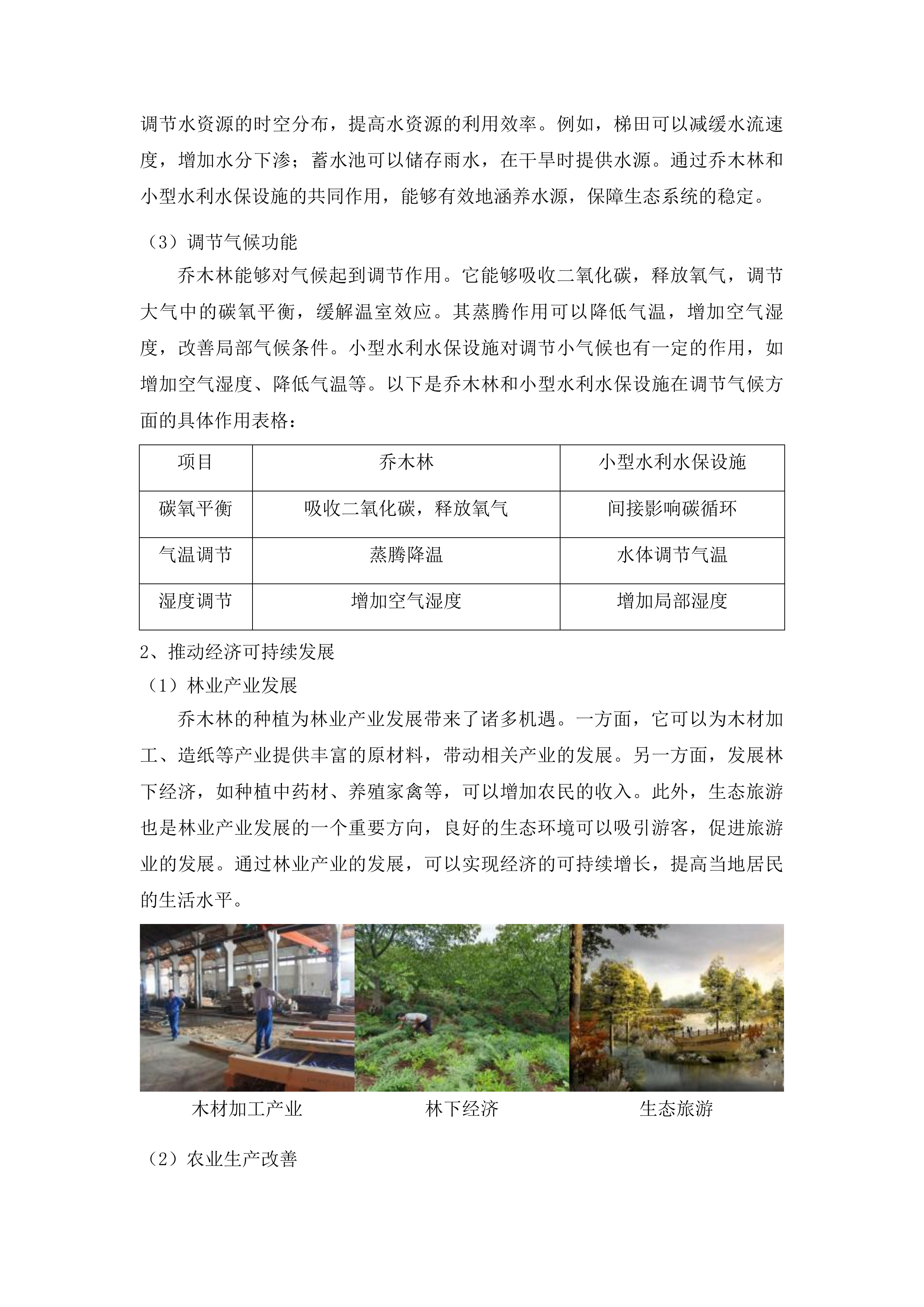

乔木林的种植为林业产业发展带来了诸多机遇。一方面,它可以为木材加工、造纸等产业提供丰富的原材料,带动相关产业的发展。另一方面,发展林下经济,如种植中药材、养殖家禽等,可以增加农民的收入。此外,生态旅游也是林业产业发展的一个重要方向,良好的生态环境可以吸引游客,促进旅游业的发展。通过林业产业的发展,可以实现经济的可持续增长,提高当地居民的生活水平。

木材加工产业

林下经济

生态旅游

农业生产改善

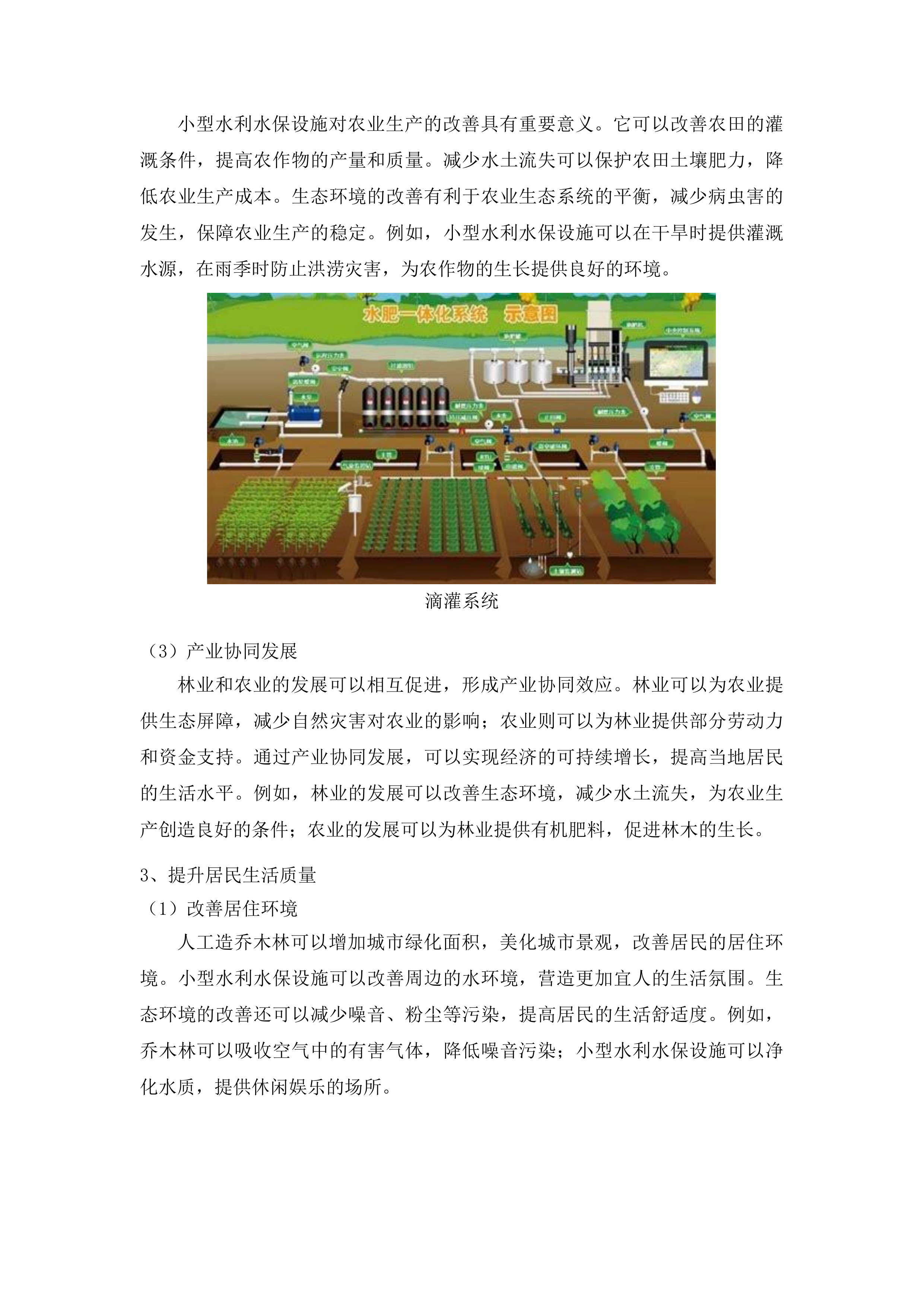

小型水利水保设施对农业生产的改善具有重要意义。它可以改善农田的灌溉条件,提高农作物的产量和质量。减少水土流失可以保护农田土壤肥力,降低农业生产成本。生态环境的改善有利于农业生态系统的平衡,减少病虫害的发生,保障农业生产的稳定。例如,小型水利水保设施可以在干旱时提供灌溉水源,在雨季时防止洪涝灾害,为农作物的生长提供良好的环境。

滴灌系统

产业协同发展

林业和农业的发展可以相互促进,形成产业协同效应。林业可以为农业提供生态屏障,减少自然灾害对农业的影响;农业则可以为林业提供部分劳动力和资金支持。通过产业协同发展,可以实现经济的可持续增长,提高当地居民的生活水平。例如,林业的发展可以改善生态环境,减少水土流失,为农业生产创造良好的条件;农业的发展可以为林业提供有机肥料,促进林木的生长。

提升居民生活质量

改善居住环境

人工造乔木林可以增加城市绿化面积,美化城市景观,改善居民的居住环境。小型水利水保设施可以改善周边的水环境,营造更加宜人的生活氛围。生态环境的改善还可以减少噪音、粉尘等污染,提高居民的生活舒适度。例如,乔木林可以吸收空气中的有害气体,降低噪音污染;小型水利水保设施可以净化水质,提供休闲娱乐的场所。

造林施工

促进身心健康

清新的空气、优美的自然景观有助于居民放松身心,缓解压力。居民可以在良好的生态环境中进行户外活动,增强体质。生态环境的改善还可以减少呼吸道疾病、心血管疾病等的发生,保障居民的身体健康。例如,乔木林释放的氧气可以提高空气质量,减少疾病的传播;优美的自然景观可以缓解居民的心理压力,促进身心健康。

增加就业机会

生态修复项目的建设和运营需要大量的劳动力,为当地居民提供了就业机会。包括植树造林、水利设施建设、生态旅游服务等领域,都可以吸纳一定数量的劳动力。就业机会的增加可以提高居民的收入水平,改善居民的生活质量。例如,植树造林需要大量的人力进行树苗种植和养护;水利设施建设需要专业的施工人员;生态旅游服务需要导游、餐饮服务人员等。

人工造乔木林任务量

明确造林面积

测量界定工作

为确保人工造乔木林面积的准确性,将采用先进的测量技术和设备,如GPS、全站仪等,对造林区域进行精确测量。测量过程中,将严格按照相关规范和标准进行操作,确保测量结果的可靠性。根据测量结果,绘制详细的造林区域地图,明确边界和范围。同时,与相关部门和单位进行沟通协调,确保测量结果的准确性和合法性。此外,还将建立测量数据档案,对测量过程和结果进行记录和保存,以便后续查询和使用。

全站仪

面积核对确认

对测量得到的造林面积进行多次核对和确认,避免出现误差。将邀请专业的测绘机构进行审核,确保面积数据的可靠性。审核过程中,将对测量方法、数据处理等进行全面检查,确保审核结果的准确性。将造林面积信息记录在案,作为项目实施和验收的重要依据。同时,建立面积数据管理系统,对面积数据进行动态管理和更新,确保数据的及时性和准确性。

动态调整机制

在项目实施过程中,如发现实际造林面积与计划面积存在差异,将建立动态调整机制。根据实际情况,对造林计划进行适当调整,确保最终完成的造林面积符合要求。调整过程中,将充分考虑各种因素,如地形、土壤、气候等,确保调整方案的可行性和合理性。及时向上级主管部门报告面积调整情况,获得批准后实施调整方案。以下是动态调整机制的具体内容表格:

情况描述

调整措施

报告流程

实际面积大于计划面积

增加造林任务或调整布局

及时报告,获批后实施

实际面积小于计划面积

减少造林任务或优化布局

及时报告,获批后实施

合理规划布局

地形条件分析

对庆城县的地形进行详细分析,包括山地、平原、丘陵等不同地形类型。根据地形特点,确定不同区域的造林方式和树种选择。在山地地区,可选择耐旱、耐瘠薄的树种;在平原地区,可选择生长快、产量高的树种。通过对地形条件的分析,可以充分发挥不同地形的优势,提高造林的成活率和质量。以下是不同地形类型的造林方式和树种选择表格:

地形类型

造林方式

树种选择

山地

鱼鳞坑造林、水平沟造林等

油松、侧柏、刺槐等

平原

穴状造林、带状造林等

杨树、柳树、泡桐等

丘陵

梯田造林、块状造林等

核桃、板栗、山楂等

土壤性质评估

对造林区域的土壤性质进行评估,包括土壤肥力、酸碱度、质地等。根据土壤性质,选择适宜的树种进行种植。对于土壤肥力较低的区域,可选择具有固氮能力的树种;对于酸性土壤,可选择喜酸性的树种。土壤性质评估是确保树种选择合理性的重要环节,能够提高树木的生长质量和适应性。通过对土壤性质的评估,可以为造林提供科学的依据,避免因土壤不适宜而导致的树木生长不良。

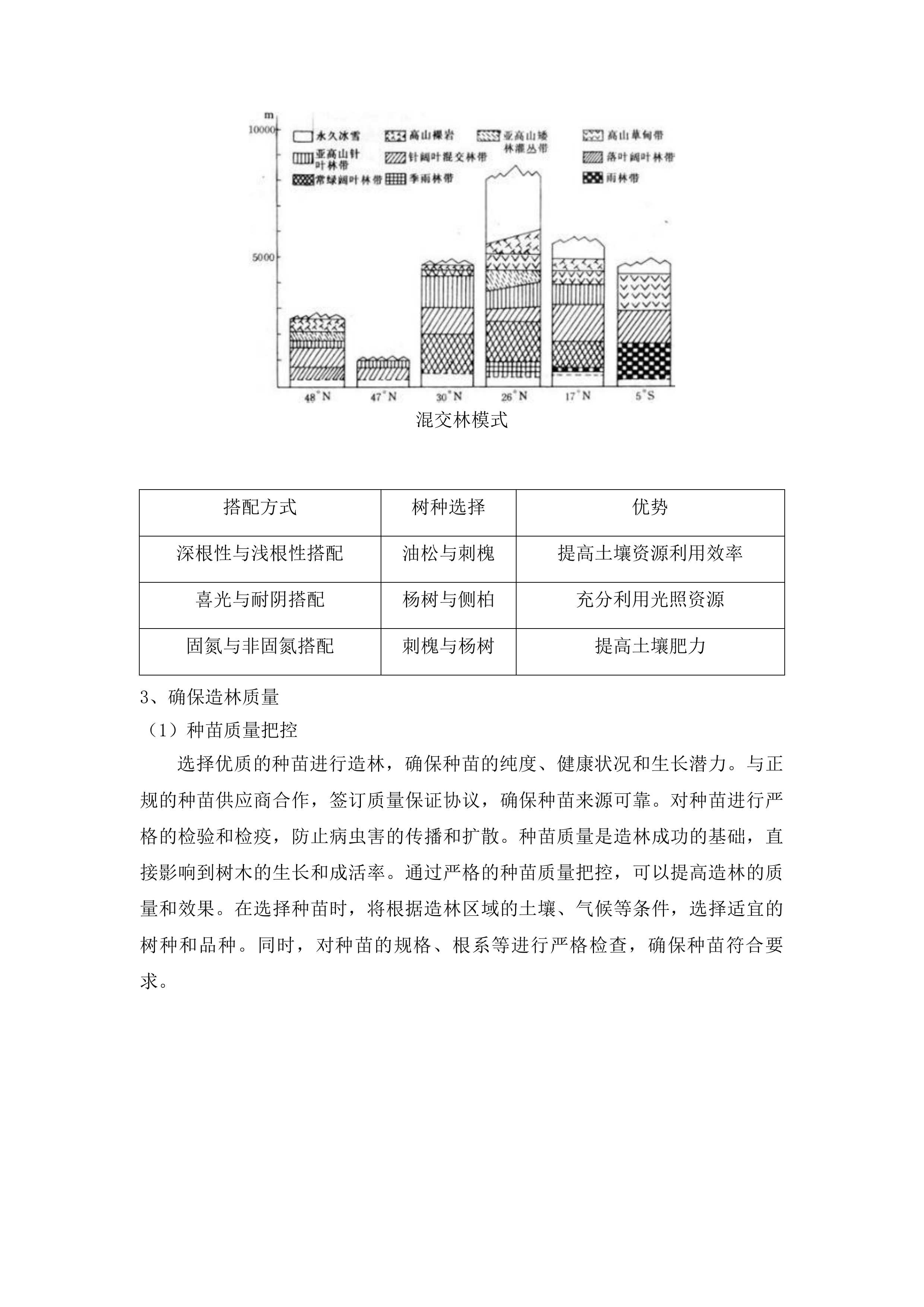

树种搭配优化

考虑不同树种的生态功能和经济效益,进行树种搭配优化。采用混交林模式,将不同树种进行合理搭配,提高森林的生态稳定性和抗病虫害能力。选择具有互补性的树种,如深根性树种与浅根性树种搭配,提高土壤资源的利用效率。树种搭配优化是提高森林质量和效益的关键措施,能够实现生态效益和经济效益的双赢。以下是树种搭配优化的具体内容表格:

混交林模式

搭配方式

树种选择

优势

深根性与浅根性搭配

油松与刺槐

提高土壤资源利用效率

喜光与耐阴搭配

杨树与侧柏

充分利用光照资源

固氮与非固氮搭配

刺槐与杨树

提高土壤肥力

确保造林质量

种苗质量把控

选择优质的种苗进行造林,确保种苗的纯度、健康状况和生长潜力。与正规的种苗供应商合作,签订质量保证协议,确保种苗来源可靠。对种苗进行严格的检验和检疫,防止病虫害的传播和扩散。种苗质量是造林成功的基础,直接影响到树木的生长和成活率。通过严格的种苗质量把控,可以提高造林的质量和效果。在选择种苗时,将根据造林区域的土壤、气候等条件,选择适宜的树种和品种。同时,对种苗的规格、根系等进行严格检查,确保种苗符合要求。

种苗质量把控

造林技术规范

采用科学规范的造林技术,如整地、栽植、浇水等环节,确保造林质量。根据不同树种的特点和造林区域的实际情况,制定相应的造林技术方案。加强对造林人员的培训,提高其造林技术水平。造林技术规范是确保树木成活率和生长质量的关键。在整地过程中,将根据土壤条件进行合理的翻耕和施肥;在栽植过程中,将确保树苗的根系舒展和扶正;在浇水过程中,将根据天气情况和土壤湿度进行适量的灌溉。通过科学规范的造林技术,可以提高造林的效果和质量。

抚育管理措施

加强对新造林地的抚育管理,包括除草、松土、施肥、浇水等工作。定期对林木生长情况进行监测和评估,及时调整抚育管理措施。建立健全抚育管理档案,记录抚育管理工作的开展情况和效果。抚育管理是促进树木生长和提高森林质量的重要措施。通过及时的除草、松土等工作,可以减少杂草对树木的竞争,提高土壤的透气性和保水性;通过合理的施肥和浇水,可以为树木提供充足的养分和水分。以下是抚育管理措施的具体内容表格:

抚育管理措施

抚育内容

时间安排

技术要求

除草

每年春季和秋季

深度5-10厘米

松土

每年夏季

深度10-15厘米

施肥

每年春季和秋季

根据树木生长情况确定用量

浇水

干旱季节

浇透土壤

小型水利水保设施规模

设施数量规划

地形水文分析

对造林区域的地形和水文情况进行详细分析,包括坡度、坡长、降雨量、径流等。根据分析结果,确定不同区域的水土流失程度和水利需求。以此为依据,合理规划小型水利水保设施的数量和布局。地形水文分析是设施数量规划的基础,能够确保设施的布局合理、有效。通过对地形和水文情况的分析,可以了解不同区域的水土流失特点和水利需求,从而有针对性地规划设施的数量和类型。以下是地形水文分析与设施规划的具体内容表格:

地形特征

水文情况

水土流失程度

水利需求

设施类型

设施数量

陡坡

降雨量大,径流快

严重

拦蓄雨水,减少径流

鱼鳞坑、梯田

较多

缓坡

降雨量适中,径流较慢

中等

调节水流,增加入渗

水平沟、蓄水池

适中

平地

降雨量较小,径流平缓

较轻

灌溉用水,保持湿度

灌溉渠道、水塘

较少

设施类型选择

根据地形和水利需求,选择合适的小型水利水保设施类型,如梯田、鱼鳞坑、蓄水池等。不同类型的设施具有不同的功能和适用范围,要因地制宜进行选择。确保设施类型的选择能够最大程度地发挥其水土保持和水利调节作用。设施类型选择是提高设施效益的关键。在陡坡地区,选择鱼鳞坑和梯田可以有效地拦蓄雨水,减少水土流失;在平地地区,选择灌溉渠道和水塘可以满足灌溉需求,提高水资源的利用效率。

布局优化调整

在规划设施布局时,要进行优化调整,避免设施的重复建设和不合理分布。充分考虑设施之间的协同作用,形成一个有机的整体。根据实际情况,对设施布局进行动态调整,确保其合理性和有效性。布局优化调整是提高设施整体效益的重要措施。通过合理的布局,可以使设施之间相互配合,发挥最大的作用。例如,将鱼鳞坑和蓄水池结合布局,可以更好地拦蓄和利用雨水。以下是布局优化调整的具体内容表格:

调整情况

调整措施

调整目的

设施重复建设

合并或取消部分设施

避免资源浪费

设施分布不合理

重新规划设施位置

提高设施协同作用

实际情况变化

动态调整设施布局

确保设施合理性和有效性

设施功能设计

拦蓄雨水功能

设计设施时,要确保其具有良好的拦蓄雨水功能,减少地表径流。通过合理的尺寸和结构设计,提高设施的蓄水能力。采用合适的防渗材料,防止雨水渗漏,提高水资源的利用效率。拦蓄雨水功能是小型水利水保设施的重要功能之一。合理的尺寸和结构设计可以使设施更好地容纳雨水,防渗材料的使用可以减少雨水的渗漏损失。例如,蓄水池的设计要考虑其容量和深度,以满足蓄水需求;鱼鳞坑的设计要考虑其坡度和形状,以提高拦蓄效果。

防止水土流失功能

小型水利水保设施要能够有效地防止水土流失,保护土壤资源。通过建设梯田、鱼鳞坑等设施,改变地形坡度,减缓水流速度,减少土壤侵蚀。在设施周围种植植被,增强其水土保持能力。防止水土流失功能是小型水利水保设施的核心功能。梯田和鱼鳞坑等设施可以改变地形,减少水流对土壤的冲刷;植被的种植可以增加土壤的稳定性,减少水土流失。例如,在梯田上种植树木和草皮,可以有效地防止土壤侵蚀。

灌溉功能设计

部分设施要具备灌溉功能,为林木生长提供必要的水分。合理设计灌溉系统,包括管道铺设、喷头布置等,确保灌溉的均匀性和有效性。考虑灌溉的自动化和智能化,提高灌溉效率,降低人工成本。灌溉功能设计是满足林木生长需求的重要保障。合理的灌溉系统设计可以确保水分均匀地分布到各个区域,提高灌溉效果。自动化和智能化的灌溉系统可以根据土壤湿度和天气情况自动调节灌溉量,提高灌溉效率。例如,采用滴灌系统可以减少水分的浪费,提高水资源的利用效率。

设施质量保障

设计标准遵循

在设施设计阶段,严格遵循国家和地方的相关标准和规范。确保设施的设计符合安全性、可靠性和实用性的要求。邀请专业的设计单位进行设计,提高设计的质量和水平。设计标准遵循是确保设施质量的基础。国家和地方的相关标准和规范是经过实践检验的,遵循这些标准和规范可以保证设施的安全性和可靠性。专业的设计单位具有丰富的经验和专业知识,能够设计出符合要求的设施。

施工质量控制

在设施施工过程中,加强质量控制,确保施工符合设计要求。选择有资质、有经验的施工队伍进行施工,签订质量保证协议。对施工材料进行严格的检验和验收,确保材料的质量符合标准。施工质量控制是确保设施质量的关键。有资质、有经验的施工队伍能够按照设计要求进行施工,保证施工质量。对施工材料的严格检验和验收可以防止不合格材料进入施工现场,影响设施质量。例如,对水泥、钢材等材料进行严格的质量检验,确保其强度和耐久性符合要求。

验收标准执行

设施建成后,按照相关标准和规范进行验收。对设施的尺寸、结构、功能等进行全面检查,确保设施质量合格。验收合格后方可投入使用,对不合格的设施及时进行整改。验收标准执行是确保设施质量的最后一道防线。严格按照相关标准和规范进行验收,可以发现设施存在的问题并及时进行整改,保证设施的质量和安全。例如,对蓄水池的容量、防渗性能等进行检查,确保其符合设计要求。

设计成果应用方向

指导造林施工

树种选择应用

根据设计成果中选定的树种,为施工人员提供准确的树种信息。指导施工人员在合适的区域种植相应的树种,确保适地适树原则的贯彻落实。提供树种的栽培技术和注意事项,提高树种的成活率和生长质量。树种选择应用是造林施工的重要依据。准确的树种信息和栽培技术可以帮助施工人员正确地进行树种种植,提高造林的效果。例如,对于耐旱的树种,要选择在干旱地区种植,并提供相应的耐旱栽培技术。

造林模式实施

将设计成果中的造林模式,如混交林模式、造林密度、株行距等,应用于实际施工中。指导施工人员按照设计要求进行树木的种植和布局,形成科学合理的森林生态系统。确保造林模式的实施能够充分发挥其生态和经济效益。造林模式实施是实现森林生态系统优化的关键。合理的造林模式可以提高森林的生态稳定性和抗病虫害能力,同时提高经济效益。例如,混交林模式可以充分利用不同树种的优势,提高森林的生产力。

栽植技术指导

依据设计成果中的种苗规格与栽植技术,对施工人员进行培训和指导。确保施工人员掌握正确的栽植方法和技术要点,提高栽植质量。在施工过程中,及时解答施工人员的疑问,提供技术支持。栽植技术指导是提高造林质量的重要保障。正确的栽植方法和技术要点可以保证树苗的成活率和生长质量。例如,在栽植过程中,要确保树苗的根系舒展,填土要踏实,浇水要适量。

保障设施建设

设施类型应用

根据设计成果中确定的设施类型,为施工人员提供详细的设施信息。指导施工人员在合适的区域建设相应类型的设施,确保设施的功能得到充分发挥。提供设施的建设标准和技术要求,确保设施的质量和安全性。设施类型应用是设施建设的重要依据。详细的设施信息和建设标准可以帮助施工人员正确地进行设施建设,保证设施的功能和质量。例如,对于蓄水池的建设,要提供其容量、防渗要求等信息,确保蓄水池能够正常蓄水和防渗。

布局规划实施

将设计成果中的设施布局规划应用于实际建设中。指导施工人员按照设计要求进行设施的定位和建设,确保设施的布局合理、科学。避免设施的重复建设和不合理分布,提高设施的使用效率。布局规划实施是提高设施整体效益的关键。合理的设施布局可以使设施之间相互配合,发挥最大的作用。例如,将灌溉渠道和蓄水池合理布局,可以提高水资源的利用效率。

结构尺寸控制

依据设计成果中的设施尺寸和结构设计,对施工人员进行严格的要求和监督。确保施工人员按照设计要求进行设施的建设,保证设施的结构稳定性和可靠性。在建设过程中,及时检查设施的尺寸和结构,发现问题及时整改。结构尺寸控制是确保设施质量和安全的重要措施。严格按照设计要求进行设施的建设,可以保证设施的结构稳定性和可靠性。例如,对挡土墙的尺寸、坡度等进行严格控制,确保其能够承受相应的压力。

支持项目验收

造林质量评估

根据设计成果中的造林要求和标准,对人工造乔木林的质量进行评估。检查树种选择是否符合设计要求,造林模式是否得到有效实施,林木的成活率和生长状况是否良好。为造林质量的评估提供客观、准确的依据。造林质量评估是检验造林效果的重要手段。通过对树种选择、造林模式、林木成活率等方面的检查,可以了解造林的质量和效果,为后续的管理和改进提供依据。例如,如果发现树种选择不符合设计要求,要及时进行调整和更换。

设施建设检查

依据设计成果中的设施设计和布局,对小型水利水保设施的建设进行检查。检查设施的类型、尺寸、结构是否符合设计要求,设施的功能是否正常发挥。确保设施建设的质量和效果符合项目的预期目标。设施建设检查是确保设施质量和功能的重要环节。通过对设施的类型、尺寸、结构等方面的检查,可以发现设施存在的问题并及时进行整改,保证设施的质量和功能。例如,如果发现设施的尺寸不符合设计要求,要及时进行调整和修复。

项目整体评价

综合造林和设施建设的情况,根据设计成果对项目进行整体评价。评估项目是否实现了生态保护修复和水土流失综合治理的目标,是否达到了设计的要求和标准。为项目的验收提供全面、科学的评价结果。项目整体评价是对项目实施效果的全面评估。通过对造林和设施建设情况的综合分析,可以了解项目是否实现了预期目标,为项目的验收和后续的管理提供依据。例如,如果项目在生态保护修复和水土流失综合治理方面取得了显著成效,说明项目实施效果良好。

设计遵循规范标准

国家造林技术规程

造林规划标准

严格依照《造林技术规程》(GB/T15776-2023),对庆城县境内人工造乔木林4.87万亩实施科学规划。确保造林区域与国土空间规划紧密衔接,在确定造林地范围时,综合考量多方面因素,精准将造林任务落实到各小班。保证小班相对集中连片,总面积不小于造林任务,且边界原则上与林草资源图小班边界一致。

遵循植被自然演替规律,将科学绿化理念贯穿造林规划全程,兼顾生态效益与经济效益。充分考虑造林区域的气候、水文、社会经济条件等,提升造林规划的科学性和可行性。以下是造林规划的详细标准表格:

人工造乔木林规划

规划要素

具体要求

遵循原则

实施方式

造林区域选择

与国土空间规划相衔接

科学合理

结合国土空间规划资料确定

造林地范围确定

精准落实到小班,小班集中连片,总面积不小于造林任务,边界与林草资源图一致

集中高效

实地勘察与资料分析结合

绿化理念贯穿

遵循植被自然演替规律,统筹生态与经济

生态优先

规划过程中全面考量

多因素考量

考虑气候、水文、社会经济条件

综合平衡

收集多方面数据进行分析

树种选择规范

依据《造林技术规程》,树种选择严格遵循适地适树原则,优先选用乡土树种进行人工造乔木林种植。充分考虑不同树种对当地土壤、气候等立地条件的适应性,提高造林的成活率和保存率。

结合规程要求,综合考量树种的生态功能、经济价值等因素,进行合理的树种搭配,营造混交林模式,增强森林的生态稳定性和抗逆性。对引进的非乡土树种,严格按照规程进行引种试验和评估,确保不对当地生态环境造成不良影响。

在选择树种时,深入研究庆城县的土壤类型、酸碱度、肥力状况以及气候的温度、降水、光照等因素,确保所选树种能够适应并茁壮成长。同时,根据不同的造林区域和目标,合理确定树种的比例和布局,实现生态与经济的双赢。

建立树种选择的评估机制,对候选树种进行全面评估,包括生长速度、抗病虫害能力、生态效益等方面,确保最终选择的树种符合造林规划的要求。加强与林业科研机构的合作,获取最新的树种研究成果,为树种选择提供科学依据。

树种选择

造林施工标准

造林施工严格按照《造林技术规程》确定的整地方式、种苗规格与栽植技术等要求操作。根据不同立地条件和树种特性,选择合适的整地方式,如鱼鳞坑、带状整地等,改善造林地土壤条件,提高造林质量。

选用符合规程要求的种苗,严格把控种苗的质量和规格,控制种苗来源和检疫,防止病虫害传播。按照规程规定的栽植技术进行施工,合理控制造林密度和株行距,保证树木生长空间和光照条件。

在整地过程中,根据地形和土壤状况,确定合理的整地深度和宽度,确保树木根系有良好的生长环境。对于不同树种的种苗,采用不同的栽植方法,提高栽植成活率。加强施工过程中的质量监督,确保每一个环节都符合规程要求。

建立施工质量追溯体系,对施工过程中的各个环节进行记录和监控,及时发现和解决问题。定期对施工人员进行培训,提高他们的技术水平和质量意识,确保造林施工的顺利进行。

鱼鳞坑整地

森林资源调查规范

区域调查标准

依据《森林资源规划设计调查技术规程》(GB/T26424),对庆城县造林区域开展全面区域调查。详细摸清造林区域的气候、水文、社会经济条件及典型林分现状,为造林设计提供准确基础数据。

调查中采用科学方法和技术手段,确保数据准确可靠。对调查结果进行系统分析和整理,形成完整的区域调查报告,为造林规划和设计提供科学依据。在调查过程中,组建专业的调查团队,配备先进的调查设备,确保调查工作的高效进行。

制定详细的调查方案,明确调查的范围、内容和方法,确保调查工作的规范化和标准化。加强与当地相关部门的合作,获取更多的基础资料和信息,提高调查结果的准确性和可靠性。

对调查数据进行严格的质量控制和审核,确保数据的真实性和完整性。定期对调查工作进行总结和评估,及时发现问题并进行改进,为后续的造林工作提供有力支持。

森林资源区域调查

小班调查

小班调查规范

按照《森林资源规划设计调查技术规程》要求,分区域和小班两级开展实地调查,逐小班核实造林小班的边界与面积。详细调查土地类型、土壤厚度、坡度、现有植被等立地特征,记录关键生态与生产限制因素。

小班调查使用专业工具,如GPS、测绳等,确保数据精度和准确性。对小班调查数据进行严格质量控制和审核,保证数据真实完整。在调查过程中,对每个小班进行详细的记录和标记,建立小班档案,为后续的造林设计提供详细的资料。

加强对调查人员的培训,提高他们的专业技能和责任意识,确保调查工作的质量。定期对调查数据进行检查和验证,及时发现和纠正错误,保证调查结果的可靠性。

建立小班调查的数据管理系统,对调查数据进行分类、存储和分析,为造林规划和设计提供便捷的查询和统计功能。通过数据管理系统,实现对调查数据的动态更新和管理,提高工作效率和决策的科学性。

种苗质量检测

调查成果应用

将森林资源调查成果充分应用于人工造乔木林4.87万亩及小型水利水保设施199处的设计中。根据调查得到的立地特征和林分现状,进行合理的立地类型划分,为树种选择和造林模式确定提供科学依据。

利用调查数据,优化小型水利水保设施的设计方案,使其与造林项目更好配合,保障生态保护修复和水土流失综合治理效果。在设计过程中,不断参考和验证调查成果,确保设计方案的科学性和可行性。

建立调查成果应用的反馈机制,根据实际施工情况和效果,及时对设计方案进行调整和优化。加强与施工单位的沟通和协作,确保调查成果能够在实际工作中得到有效应用。

定期对调查成果的应用效果进行评估和总结,积累经验教训,为今后的造林项目提供参考和借鉴。通过不断完善调查成果的应用方法和机制,提高造林项目的质量和效益。

苗木质量分级标准

种苗质量要求

严格遵循《主要造林树种苗木质量分级标准》(GB600-2017),把控用于人工造乔木林的种苗质量。确保所选种苗符合相应质量分级标准,具有良好生长势和健康状况。

对种苗的高度、地径、根系等指标进行严格检测,保证种苗规格和质量符合设计要求。加强对种苗来源的管理,选择信誉良好的种苗供应商,确保种苗质量稳定可靠。在种苗采购过程中,要求供应商提供详细的种苗质量证明文件,对种苗进行实地考察和抽样检测。

建立种苗质量检测体系,配备专业的检测设备和人员,对每一批次的种苗进行严格检测。对不符合质量标准的种苗,坚决予以淘汰,确保用于造林的种苗质量合格。

加强对种苗储存和运输过程的管理,采取适当的措施,保证种苗在储存和运输过程中的质量不受影响。定期对种苗的质量进行跟踪和评估,及时发现问题并进行处理,确保造林工作的顺利进行。

种苗分级管理

依据《主要造林树种苗木质量分级标准》,对种苗进行科学分级管理。根据种苗质量指标,将其划分为不同等级,分别用于不同造林区域和造林模式。

在造林施工过程中,按照分级管理要求,合理调配种苗资源,提高造林质量和效率。建立种苗质量追溯体系,对种苗的分级、运输、储存等环节进行全程监控,确保种苗质量可追溯。在分级过程中,制定详细的分级标准和操作流程,确保分级的准确性和公正性。

加强对分级人员的培训,提高他们的专业水平和责任意识,保证分级工作的质量。定期对分级结果进行检查和验证,及时发现和纠正错误,确保分级管理的有效性。

根据不同造林区域和造林模式的需求,合理分配不同等级的种苗,充分发挥种苗的优势,提高造林效果。通过种苗质量追溯体系,及时了解种苗的来源和去向,对出现问题的种苗能够及时进行追溯和处理,保障造林工作的质量和安全。

种苗检验检疫

按照《主要造林树种苗木质量分级标准》要求,对种苗进行严格检验检疫。在种苗采购前进行实地考察和检验,确保种苗无病虫害和其他质量问题。

在种苗运输和储存过程中,采取有效防护措施,防止种苗受到损伤和病虫害侵袭。在造林施工前,再次对种苗进行检验检疫,确保使用的种苗符合质量标准和设计要求。在检验检疫过程中,制定详细的检验检疫方案,明确检验检疫的项目和方法。

配备专业的检验检疫设备和人员,确保检验检疫工作的准确性和可靠性。加强对检验检疫人员的培训,提高他们的业务水平和责任意识,保证检验检疫工作的质量。

建立种苗检验检疫档案,对每一批次的种苗检验检疫结果进行记录和保存,为后续的造林工作提供参考。对检验检疫不合格的种苗,及时进行处理,防止其进入造林区域,保障造林工作的顺利进行。

种苗检验检疫

设计工作开展方式

外业实地调查方案

区域调查内容

1)开展气候条件调查,收集造林区域的气温、降水、光照等数据,分析其季节变化和年际波动规律,为树种选择和造林时间确定提供依据。

2)进行水文情况调查,了解区域内的河流、湖泊、地下水等分布,掌握水资源的数量、质量和动态变化,评估其对林木生长的影响。

3)开展社会经济条件调查,掌握当地的人口、产业、经济发展状况,了解当地居民对林业的需求和参与意愿,协调好生态保护与经济发展的关系。

4)开展典型林分现状调查,分析林分的结构、生长状况和生态功能,包括树种组成、林龄结构、郁闭度等,为造林模式设计和生态修复提供参考。

外业实地调查

小班调查要点

调查项目

调查内容

调查方法

调查目的

边界与面积

逐小班核实边界与面积,确保数据准确无误

使用GPS定位设备和测量工具进行测量

为造林规划和设计提供准确的基础数据

土地类型

调查土地类型,包括耕地、林地、草地等

实地观察和查阅相关资料

了解土地资源的利用现状,合理规划造林用地

土壤厚度

测量土壤厚度,分析土壤肥力和质地

使用土壤钻和土壤检测仪器进行测量和分析

为树种选择和造林技术措施提供依据

坡度情况

记录坡度情况,为后续的造林设计提供依据

使用坡度仪进行测量

确定造林的难度和适宜的造林方式

调查工具使用

工具名称

用途

使用方法

注意事项

GPS定位设备

精确确定调查点的位置

按照设备操作说明进行操作,确保信号接收良好

定期校准设备,避免误差

测绳

测量距离和面积

使用时要拉紧测绳,确保测量结果的准确性

注意测绳的长度和精度

土壤检测仪器

分析土壤的酸碱度、养分含量等

按照仪器操作说明进行操作,采集具有代表性的土壤样本

定期校准仪器,确保检测结果的可靠性

气象观测设备

收集气候数据

安装在合适的位置,确保数据的准确性和代表性

定期维护和检查设备,避免故障

内业技术设计流程

立地类型划分

1)根据外业调查数据,全面分析地形、土壤、植被等因子对林木生长的影响,综合考虑各种因素的相互作用。

2)确定主导立地因子,如坡度、土壤质地等,通过科学的方法和数据分析,准确把握对林木生长起关键作用的因子。

3)编制立地类型表,将所有造林小班归并至对应立地类型,确保分类的合理性和准确性。

4)对划分结果进行审核和验证,邀请相关专家进行评估,确保结果的可靠性和实用性。

核心技术方案

1)遵循适地适树原则,优先选用乡土树种进行树种选择,充分考虑当地的生态环境和气候条件,确保树种的适应性和生长潜力。

2)确定造林模式,如混交林模式、密度、株行距等,根据不同的立地类型和培育目标,制定科学合理的造林模式。

3)选择合适的整地方式,如鱼鳞坑、带状整地等,结合地形和土壤条件,提高造林成活率和林木生长质量。

4)确定种苗规格与栽植技术,确保苗木的成活率,严格按照技术标准进行种苗选择和栽植操作。

核心技术方案

辅助设施设计

1)设计灌溉设施,保障林木生长的水分需求,根据造林区域的水资源状况和林木需水规律,合理规划灌溉系统。

2)规划围栏设施,防止牲畜破坏,结合当地的实际情况,选择合适的围栏材料和设置方式。

3)设计作业道路,方便施工和管理,考虑地形和交通需求,确保道路的畅通和安全。

4)考虑其他辅助设施,如防火设施、监测设施等,提高造林的安全性和管理效率。

辅助设施设计

成果评审保障机制

专家团队组建

1)邀请林业、生态等领域的专家组成评审团队,确保团队成员具有广泛的专业知识和丰富的实践经验。

2)确保专家具有丰富的经验和专业知识,通过严格的资格审查和背景调查,选拔优秀的专家。

3)对专家进行相关培训,使其了解项目的背景和要求,提高评审的准确性和公正性。

4)建立专家库,以便根据项目需求随时调配,不断更新和完善专家库,保证专家资源的充足和优质。

专家团队组建

评审流程制定

1)明确评审的时间、地点和方式,提前做好安排和通知,确保评审工作的顺利进行。

2)制定评审的标准和指标体系,科学合理地评价设计成果,保证评审的客观性和公正性。

3)安排专人负责评审资料的收集和整理,确保资料的完整性和准确性。

4)组织专家进行现场考察和讨论,深入了解项目实际情况,充分交流意见和建议。

意见反馈处理

1)及时收集专家的意见和建议,建立有效的反馈渠道,确保信息的及时传递。

2)对意见进行分类和整理,分析其合理性,为设计团队提供清晰的改进方向。

3)组织设计团队对意见进行研究和讨论,充分听取各方意见,制定合理的改进方案。

4)根据意见对设计方案进行修改和完善,确保设计方案的科学性和可行性。

编制原则和依据

国家技术标准体系

造林技术规程要求

造林规划设计

区域科学划分

依据庆城县独特的地形、地貌和生态特点,对造林区域进行细致且科学的划分。将造林区域精准到各个造林小班,明确其具体位置和范围。充分考虑不同区域的立地条件差异,诸如土壤肥力、光照时长、水源分布等因素,合理分配造林资源,包括种苗、肥料、人力等,以提高造林效果。确保造林区域的划分与林草资源图的小班边界一致,不仅便于后续的管理和监测,还有利于与相关部门的数据对接和共享,实现造林工作的高效开展。同时,在划分过程中,结合地理信息系统(GIS)技术,对造林区域进行可视化分析,为资源分配和管理提供更科学的依据。

适宜方案制定

综合分析当地的气候、土壤、水文等多方面因素,全面考量庆城县的自然环境特点。选择适合庆城县生长的乔木树种,优先选用乡土树种,因为乡土树种对当地环境具有良好的适应性和抗逆性,能够更好地扎根生长,提高树木的成活率。确定合理的造林模式,如混交林模式,合理安排树种的搭配和密度,充分发挥不同树种之间的互补作用,增强森林的生态功能,如保持水土、净化空气、提供栖息地等。制定详细的造林施工方案,包括整地方式、种苗规格与栽植技术等。针对不同的地形和土壤条件,选择合适的整地方式,如鱼鳞坑、带状整地等;严格把控种苗规格,确保其质量符合要求;采用科学的栽植技术,保证树木的根系能够充分伸展,提高造林工作的质量。

带状整地

苗木栽植

周边环境协调

在造林规划设计过程中,充分考虑周边生态环境的特点和需求,秉持生态保护的理念。避免对原有生态系统造成破坏,保护周边的生物多样性和生态平衡。注重与周边农田、水域、居民区等的协调性,减少造林活动对周边环境的影响。例如,在靠近农田的区域,选择不会对农作物生长造成不良影响的树种;在靠近水域的区域,采取措施防止水土流失对水域造成污染。通过合理的规划设计,促进生态系统的良性循环和可持续发展,实现造林与周边环境的和谐共生。同时,加强与周边居民和相关部门的沟通和协调,争取他们的支持和配合,共同推进造林工作的顺利进行。

造林施工管理

整地方式选择

根据庆城县的地形、土壤条件和树种需求,科学选择整地方式。对于坡度较大的区域,采用鱼鳞坑整地方式,这种方式能够有效拦截雨水,减少水土流失,为树木生长提供良好的水土条件。在地势较为平坦的区域,可采用带状整地方式,提高整地效率和质量,便于后续的造林施工。确保整地深度和宽度符合技术要求,为树木的生长提供良好的土壤条件。在整地过程中,注意保护土壤结构和生态环境,避免过度扰动土壤,减少对周边植被的破坏。同时,对整地后的土地进行适当的改良和施肥,提高土壤肥力,为树木生长创造有利条件。

种苗质量把关

严格筛选种苗供应商,选择具有良好信誉和资质的供应商。了解供应商的生产规模、生产技术、质量控制等情况,评估其供应能力和服务水平。要求供应商提供苗木的质量检验报告,确保所采购的种苗符合《主要造林树种苗木质量分级标准》(GB600-2017)的要求。在种苗运输过程中,采取有效的保护措施,如包装、保湿、防晒等,避免种苗受到损伤。在栽植前,对种苗进行严格的检查和处理,去除病虫害苗和弱苗,保证栽植的种苗质量。同时,对种苗进行适当的修剪和浸泡处理,提高其成活率和生长势。

施工过程监督

建立健全施工监督机制,加强对造林施工过程的全程监督。定期对施工质量进行检查和评估,及时发现和纠正问题。加强对施工人员的技术培训和管理,提高施工人员的操作技能和质量意识。制定详细的施工操作规程和质量标准,要求施工人员严格按照标准进行施工。对施工过程中的关键环节和隐蔽工程,进行重点监督和检查,如种苗栽植深度、根系处理、土壤夯实等,确保施工质量符合要求。同时,建立施工质量追溯体系,对施工过程中的每一个环节进行记录和跟踪,便于出现问题时进行追溯和处理。

造林施工监督

造林质量验收

质量指标检测

定期对造林区域的成活率、保存率进行检测,采用科学的抽样方法,确保检测结果的准确性和代表性。对树木的生长情况进行监测,包括树高、胸径、冠幅等指标,评估树木的生长状况。对造林区域的生态效益进行评估,如水土流失控制、生物多样性保护等方面,综合评价造林质量。建立专业的检测团队,配备先进的检测设备和技术,提高检测的精度和效率。同时,制定详细的检测方案和标准,确保检测工作的规范化和标准化。

实地调查测量

验收档案建立

建立详细的造林质量验收档案,记录验收的时间、地点、方法、结果等信息。将验收档案进行分类整理和存档,便于查询和管理。利用信息化手段,对验收档案进行数字化管理,提高档案的利用效率。建立档案管理系统,实现档案的电子化存储和检索,方便相关人员随时查阅和使用。同时,加强对档案的安全管理,防止档案丢失、损坏或泄露。

不合格区域处理

对于验收不合格的区域,分析原因,制定针对性的补植和抚育方案。及时组织人员进行补植,确保补植的种苗质量和栽植技术符合要求。加强对补植区域的抚育管理,提高补植成活率,确保造林质量达标。对补植区域进行定期的浇水、施肥、修剪等抚育措施,促进树木生长。同时,对补植区域进行重点监测,及时发现和解决问题,确保补植效果。

森林资源调查规程

调查范围确定

造林区域覆盖

将人工造乔木林的4.87万亩造林区域全部纳入调查范围,确保对造林区域的森林资源进行全面调查。对造林区域内的土地类型、土壤厚度、坡度、现有植被等立地特征进行详细调查,为后续的造林设计提供基础数据。调查造林区域内的森林病虫害情况和生态环境状况,为生态保护和修复提供依据。采用实地调查和遥感监测相结合的方法,提高调查的准确性和全面性。同时,建立调查数据库,对调查数据进行实时更新和管理,为后续的分析和决策提供支持。

森林资源调查

周边资源关联

考虑到森林资源的关联性,将造林区域周边的相关森林资源纳入调查范围。了解周边森林的树种组成、林分结构、生态功能等情况,分析其对造林项目的影响。调查周边森林的生物多样性和生态系统服务功能,为生态保护和修复提供参考。与周边森林的经营管理单位进行沟通和协调,获取相关的森林资源信息和数据,提高调查结果的准确性和可靠性。建立资源共享机制,实现与周边森林经营管理单位的数据共享和交流,共同推进森林资源的保护和管理。

调查范围划分

根据庆城县的地形、地貌和森林资源分布情况,对调查范围进行详细划分。将调查范围划分为不同的区域和小班,明确每个区域和小班的调查重点和方法。制定详细的调查路线和调查计划,确保调查工作的有序开展。对调查范围进行动态管理,根据调查工作的进展和实际情况,及时调整调查范围和调查重点。利用地理信息系统(GIS)技术,对调查范围进行可视化管理,提高调查工作的效率和准确性。

调查方法应用

实地调查测量

组织专业的调查人员,深入造林区域进行实地调查。运用GPS、测绳等工具,准确测量小班的边界和面积,确保调查数据的准确性。对小班内的土地类型、土壤厚度、坡度、现有植被等立地特征进行详细调查和记录,为造林设计提供基础数据。调查小班内的森林病虫害情况和生态环境状况,及时发现和处理潜在的问题。制定详细的实地调查操作规程,要求调查人员严格按照规程进行操作。同时,对调查人员进行技术培训和质量考核,提高调查人员的业务水平和工作质量。

调查项目

调查内容

调查方法

小班边界和面积

准确测量小班的边界和面积

运用GPS、测绳等工具

土地类型

确定小班内的土地类型

实地观察和土壤分析

土壤厚度

测量小班内的土壤厚度

土壤钻探和测量

坡度

测量小班内的坡度

坡度仪测量

现有植被

记录小班内的现有植被种类和数量

样方调查和记录

森林病虫害情况

调查小班内的森林病虫害种类和危害程度

实地观察和标本采集

生态环境状况

评估小班内的生态环境质量

生态指标监测和分析

树种结构分析

对森林资源的树种组成、林分结构进行详细调查和分析。了解不同树种的分布、数量、生长状况等情况,评估森林的生态功能和经济效益。分析林分的年龄结构、密度结构等,为森林经营管理提供依据。根据树种组成和林分结构的分析结果,制定合理的造林方案和森林经营措施。采用样地调查和数据分析相结合的方法,提高分析结果的准确性和可靠性。同时,建立树种结构数据库,对树种组成和林分结构进行动态监测和管理,为森林资源的可持续利用提供支持。

遥感技术监测森林

遥感技术监测

利用遥感技术,对森林资源的分布、面积、植被覆盖等情况进行宏观监测和分析。通过卫星影像和航空影像,获取森林资源的动态变化信息。对遥感影像进行处理和分析,提取森林资源的相关特征和信息,为森林资源管理和决策提供支持。结合实地调查数据,对遥感监测结果进行验证和修正,提高监测结果的准确性和可靠性。建立遥感监测体系,定期对森林资源进行监测和评估。同时,利用遥感技术对森林火灾、病虫害等灾害进行预警和监测,及时采取措施进行防治。

调查成果整理

数据分类汇总

对实地调查和遥感监测获取的数据进行分类整理,按照小班、树种、林分结构等进行分类汇总。建立数据库,将调查数据录入数据库,进行存储和管理。对数据库进行定期维护和更新,确保数据的准确性和完整性。制定数据分类汇总的标准和方法,要求数据整理人员严格按照标准进行操作。同时,对数据整理人员进行技术培训和质量考核,提高数据整理的效率和质量。

分类项目

汇总内容

数据来源

小班

小班的基本信息、立地特征、森林资源状况等

实地调查和遥感监测

树种

树种的种类、数量、分布、生长状况等

实地调查和遥感监测

林分结构

林分的年龄结构、密度结构、层次结构等

实地调查和遥感监测

报告编写评估

编写详细的调查成果报告,内容包括调查目的、调查范围、调查方法、调查结果等。对森林资源的现状和发展趋势进行评估和分析,提出合理的造林建议和森林经营措施。组织专家对调查成果报告进行评审和论证,确保报告的科学性和可靠性。制定报告编写的规范和模板,要求报告编写人员严格按照规范进行编写。同时,对报告编写人员进行技术培训和质量考核,提高报告编写的水平和质量。

成果直观展示

将调查成果以图表、地图等形式进行直观展示,如绘制森林资源分布图、树种组成图等。利用地理信息系统(GIS)技术,对调查成果进行可视化处理,提高成果的可读性和可操作性。将调查成果提供给相关部门和人员,为森林资源管理和决策提供支持。建立成果展示平台,将调查成果进行集中展示和共享。同时,对成果展示平台进行定期维护和更新,确保成果的时效性和准确性。

混交林造林模式

调查成果展示

苗木质量分级规范

质量分级标准

指标明确分级

依据苗木的高度、地径、根系等主要指标,制定详细的质量分级标准。明确不同等级苗木的具体指标范围,如一级苗的高度、地径应达到的标准。考虑苗木的生长状况、病虫害情况等因素,综合评估苗木的质量等级。根据质量分级标准,对苗木进行准确分级,为苗木的采购和使用提供依据。制定质量分级的操作流程和质量控制标准,要求分级人员严格按照标准进行操作。同时,对分级人员进行技术培训和质量考核,提高分级的准确性和可靠性。

适用范围界定

明确各级苗木的适用范围,根据造林区域的立地条件和造林目标,选择合适等级的苗木。对于立地条件较好的区域,可以选用等级较高的苗木,以提高造林的初期效果。在立地条件较差的区域,可以适当选用等级稍低的苗木,但要确保其具有一定的适应性和抗逆性。制定苗木适用范围的选择标准和方法,为造林规划和设计提供科学依据。同时,对苗木的适应性和抗逆性进行研究和评估,提高苗木的成活率和生长质量。

采购验收把关

在苗木采购过程中,要求供应商提供苗木的质量检验报告,确保所采购的苗木符合质量分级标准。在苗木验收时,严格按照质量分级标准进行检查和筛选,对不合格的苗木进行退货处理。建立苗木验收档案,记录苗木的来源、数量、质量等级等信息,便于追溯和管理。制定苗木采购验收的操作规程和质量标准,要求验收人员严格按照标准进行操作。同时,对验收人员进行技术培训和质量考核,提高验收的准确性和可靠性。

验收项目

验收标准

验收方法

苗木高度

符合质量分级标准的要求

测量

地径

符合质量分级标准的要求

测量

根系

根系发达,无病虫害和损伤

观察和检查

生长状况

生长健壮,无病虫害和损伤

观察和检查

病虫害情况

无明显的病虫害症状

观察和检查

质量等级

符合质量分级标准的要求

对照标准进行判断

苗木采购管理

供应商选择

对苗木供应商进行严格的考察和筛选,选择具有良好信誉和资质的供应商。了解供应商的生产规模、生产技术、质量控制等情况,评估其供应能力和服务水平。...

甘肃省庆阳市东南部陇东地区生态保护修复和水土流失综合治理项目庆城县初步设计投标方案.docx