吉林市儿童医院2025年检验外送采购项目投标方案

第一章 项目运营方案

8

第一节 检测实施方案

8

一、 样本检测流程规划

8

二、 检测方法学与质控

27

三、 样本优先级处理

47

四、 报告审核与复检机制

73

五、 检测周期控制方案

93

第二节 科室发展规划

102

一、 年度检测能力提升

102

二、 科研合作机制建立

119

三、 人才培养计划制定

131

四、 与检验科定期沟通

143

五、 设备更新与技术引进

168

第三节 人员组织架构

184

一、 项目负责人岗位设置

184

二、 检测人员队伍配置

204

三、 职能岗位职责分工

217

四、 人员考核与激励机制

238

五、 人员资质合规保障

244

第四节 设备配备方案

258

一、 检测设备清单列出

258

二、 设备品牌型号说明

273

三、 设备维护与校准计划

285

四、 设备使用培训方案

312

五、 设备应急备用方案

333

第五节 服务保障措施

361

一、 24小时服务响应机制

361

二、 客户投诉处理流程

371

三、 定期服务质量评估

384

四、 样本复检与异议处理

389

五、 项目服务考核机制

398

第二章 项目质量控制方案

418

第一节 总体质量控制

418

一、 完善质量管理体系

418

二、 确保技术法规合规

453

三、 处理质量偏差情况

462

第二节 样本运输质控

470

一、 建立运输操作流程

470

二、 采用冷链运输设备

492

三、 完善运输记录管理

501

第三节 样本检测质控

506

一、 规范样本前处理流程

506

二、 建立检测操作标准

527

三、 保障检测人员资质

548

第四节 结果回传质控

554

一、 制定结果回传流程

554

二、 建立电子报告系统

564

三、 完善报告存档制度

578

第五节 室内质控平台

590

一、 构建完整质控平台

590

二、 开展质控数据审核

602

三、 定期进行质控总结

620

第三章 信息化服务能力

637

第一节 接口技术方案

637

一、 医院系统对接技术参数

637

二、 接口开发流程规划

652

三、 接口安全控制机制

668

四、 接口异常处理流程

677

五、 接口对接测试计划

685

第二节 数字化产品

702

一、 检验报告在线查询系统

702

二、 物流追踪系统

719

三、 售后服务管理系统

733

四、 数据统计分析平台

749

五、 多端访问功能设计

759

第三节 信息安全认证

775

一、 信息系统安全等级备案

775

二、 信息安全管理体系认证

787

三、 数据加密技术方案

802

四、 系统安全防护方案

816

五、 定期安全审计评估

823

第四章 物流方案

845

第一节 样本接收服务方案

845

一、 患者信息核对

845

二、 样本质量检查

864

三、 标本包装

872

四、 样本标记与记录

887

第二节 样本安全管理服务方案

902

一、 保障样本运输安全

902

二、 保持样本的稳定性

926

三、 确保运输过程符合生物安全等相关规定

953

第五章 应急预案

969

第一节 消防事故预案

969

一、 火源识别流程

969

二、 初期火灾扑救

981

三、 人员疏散方案

990

四、 应急联络机制

999

五、 事后处理安排

1005

第二节 危化品事故预案

1013

一、 危化品泄漏应对

1014

二、 中毒事故处理

1020

三、 爆炸事故应对

1029

四、 废弃物处理流程

1037

五、 外部联络机制

1045

第三节 特种设备事故预案

1057

一、 离心机故障应对

1057

二、 高压灭菌器事故

1066

三、 生物安全柜故障

1076

四、 人员安全防护

1087

五、 维修响应机制

1092

第四节 环境与安全预案

1099

一、 突发停电应对

1099

二、 停水应急方案

1109

三、 网络中断处理

1115

四、 温湿度异常

1121

五、 数据备份恢复

1129

第五节 交通运输事故预案

1136

一、 交通事故应对

1136

二、 车辆故障处理

1148

三、 温度异常解决

1155

四、 运输人员安全

1164

五、 客户沟通机制

1175

第六章 培训方案

1181

第一节 人员言行规范培训

1181

一、 接待礼仪培训

1181

二、 沟通技巧培训

1191

三、 保密纪律培训

1209

四、 职业道德规范培训

1217

五、 培训实施流程

1227

第二节 人员岗位技能培训

1238

一、 项目负责人技能培训

1238

二、 检测人员技能培训

1246

三、 物流人员技能培训

1252

四、 培训师资与材料

1265

五、 培训周期与考核

1275

第三节 安防器材使用培训

1283

一、 监控系统使用培训

1283

二、 报警装置使用培训

1291

三、 门禁系统使用培训

1299

四、 培训对象与计划

1304

五、 设备有效使用保障

1315

第四节 消防器材使用培训

1323

一、 灭火器使用培训

1323

二、 消防栓使用培训

1332

三、 烟雾报警器使用培训

1349

四、 培训形式与内容

1359

五、 初期火灾应对能力

1367

第五节 风险管理培训

1378

一、 生物安全风险培训

1378

二、 运输风险培训

1386

三、 信息泄露风险培训

1395

四、 设备操作风险培训

1402

五、 全员风险防范能力

1415

项目运营方案

检测实施方案

样本检测流程规划

样本接收规范

接收前准备

人员安排

安排具备医学检验相关经验的人员负责样本接收工作,这些人员需能够准确识别样本信息和灵活处理突发情况。对接收人员开展全面培训,使其熟悉样本接收的详细流程和严格规范,确保在接收过程中不出现任何差错。同时,明确接收人员的职责和权限,保证工作高效、准确地进行,避免因职责不清导致工作延误或失误。

为了进一步提高接收人员的专业素养,还将定期组织考核和技能提升活动,促使他们不断学习和掌握最新的样本接收知识和技能。此外,建立完善的人员管理机制,对表现优秀的人员给予奖励,对工作失误的人员进行相应的处罚,以激励大家积极履行职责。

在人员安排方面,还会考虑到工作的连续性和稳定性,合理安排人员的轮班和休假,确保在任何时候都有足够的人员能够胜任样本接收工作。同时,为接收人员配备必要的防护设备,保障他们的身体健康和安全。

设备准备

准备足够数量的冷链物流箱,确保其温度严格符合样本保存要求,以保证样本在运输和存储过程中的质量稳定。配备必要的检测设备,如高精度的温度计、湿度计等,用于实时检查样本的存储条件,确保样本始终处于适宜的环境中。同时,准备好交接单和记录表格,详细记录样本的基本信息和交接情况,为后续的检测和管理提供准确的数据支持。

冷链物流箱

对冷链物流箱进行定期维护和检查,确保其性能良好,避免因设备故障导致样本受损。对检测设备进行校准和调试,保证其测量结果的准确性和可靠性。此外,建立设备管理档案,记录设备的使用情况、维护时间和校准结果等信息,以便及时发现和解决设备问题。

为了应对突发情况,还会准备一定数量的备用设备,确保在设备出现故障时能够及时更换,不影响样本的接收和存储工作。同时,对设备操作人员进行专业培训,使其熟悉设备的操作方法和注意事项,提高设备的使用效率和安全性。

样本前处理方法

场地检查

仔细检查接收场地的温度和湿度,确保其完全符合样本存储的严格要求,为样本提供一个稳定、适宜的存储环境。保证接收场地的通风良好,有效避免样本受到污染,防止因空气质量问题影响样本的质量。对接收场地进行全面的清洁和消毒,确保环境安全,为样本接收工作创造一个卫生、干净的条件。

制定详细的场地清洁和消毒计划,定期对场地进行清洁和消毒,确保场地始终保持良好的卫生状况。同时,对场地的通风设备进行检查和维护,保证通风效果良好。此外,在场地内设置明显的标识,指示样本的存放位置和操作流程,提高工作效率和准确性。

为了确保场地的安全性,还会安装必要的安全设备,如消防器材、监控设备等,预防火灾、盗窃等意外事件的发生。同时,对场地的工作人员进行安全培训,提高他们的安全意识和应急处理能力。

样本信息核对

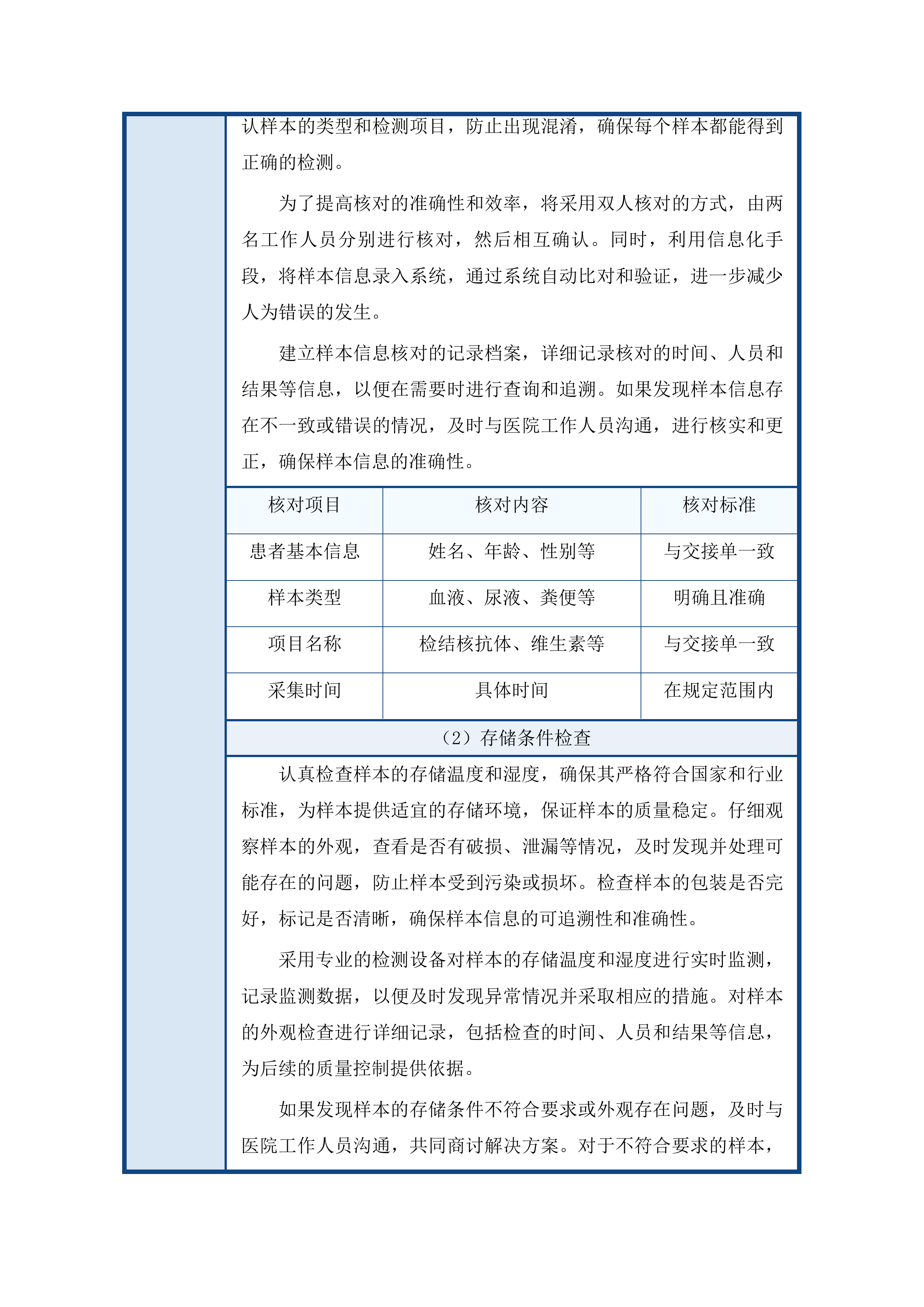

基本信息核对

仔细核对样本上的标签信息,确保其与交接单上的信息完全一致,包括患者基本信息、样本类型、项目名称、采集时间等,避免因信息错误导致检测结果不准确。检查样本的采集时间,确保在规定的有效时间范围内,以保证样本的质量和检测结果的可靠性。确认样本的类型和检测项目,防止出现混淆,确保每个样本都能得到正确的检测。

为了提高核对的准确性和效率,将采用双人核对的方式,由两名工作人员分别进行核对,然后相互确认。同时,利用信息化手段,将样本信息录入系统,通过系统自动比对和验证,进一步减少人为错误的发生。

建立样本信息核对的记录档案,详细记录核对的时间、人员和结果等信息,以便在需要时进行查询和追溯。如果发现样本信息存在不一致或错误的情况,及时与医院工作人员沟通,进行核实和更正,确保样本信息的准确性。

核对项目

核对内容

核对标准

患者基本信息

姓名、年龄、性别等

与交接单一致

样本类型

血液、尿液、粪便等

明确且准确

项目名称

检结核抗体、维生素等

与交接单一致

采集时间

具体时间

在规定范围内

存储条件检查

认真检查样本的存储温度和湿度,确保其严格符合国家和行业标准,为样本提供适宜的存储环境,保证样本的质量稳定。仔细观察样本的外观,查看是否有破损、泄漏等情况,及时发现并处理可能存在的问题,防止样本受到污染或损坏。检查样本的包装是否完好,标记是否清晰,确保样本信息的可追溯性和准确性。

采用专业的检测设备对样本的存储温度和湿度进行实时监测,记录监测数据,以便及时发现异常情况并采取相应的措施。对样本的外观检查进行详细记录,包括检查的时间、人员和结果等信息,为后续的质量控制提供依据。

如果发现样本的存储条件不符合要求或外观存在问题,及时与医院工作人员沟通,共同商讨解决方案。对于不符合要求的样本,按照相关规定进行处理,确保检测结果的可靠性和准确性。

数量和标识核对

认真清点样本的数量,确保其与交接单上的数量完全一致,避免出现样本缺失或多余的情况。仔细检查样本的标识是否清晰,是否有编号、条形码等,确保样本能够准确识别和管理。对样本的标识进行扫描或记录,建立样本标识数据库,便于后续的查询和管理。

在清点样本数量时,采用双人清点的方式,确保数量的准确性。对样本的标识进行多次核对,防止标识错误或遗漏。同时,利用信息化手段,实现样本标识的自动化管理,提高工作效率和准确性。

建立样本数量和标识核对的记录档案,详细记录核对的时间、人员和结果等信息,以便在需要时进行查询和追溯。如果发现样本数量或标识存在问题,及时与医院工作人员沟通,进行核实和更正,确保样本管理的规范性和准确性。

样本交接签收

交接签字

与医院工作人员当面仔细核对样本信息,确保信息准确无误后,双方签字确认,明确双方的责任和义务。在交接单上详细注明交接的时间和地点,为后续的查询和追溯提供准确的信息。保留好交接单的原件和复印件,分别进行妥善保管,以备后续查询和审计使用。

为了确保交接签字的规范性和有效性,制定详细的交接签字流程和标准,要求双方工作人员严格按照流程进行操作。同时,对交接单的格式和内容进行统一规范,确保信息的完整性和准确性。

在交接过程中,建立沟通机制,及时解决可能出现的问题和争议。如果对样本信息存在疑问或分歧,双方应进行充分的沟通和协商,达成一致意见后再进行签字确认。

状态记录

在交接单上详细记录样本的状态,如是否有破损、泄漏等情况,对样本的异常情况进行拍照或详细描述,以便后续处理和分析。将交接单的信息及时准确地录入信息系统,实现样本的信息化管理,提高工作效率和管理水平。

建立样本状态记录的审核机制,对记录的信息进行审核和确认,确保信息的真实性和准确性。同时,对样本的异常情况进行分类管理,制定相应的处理措施和流程,及时处理问题样本。

定期对样本状态记录进行统计和分析,总结经验教训,不断完善样本管理流程和方法。通过信息化系统,实现对样本状态的实时监控和预警,及时发现和处理潜在的问题。

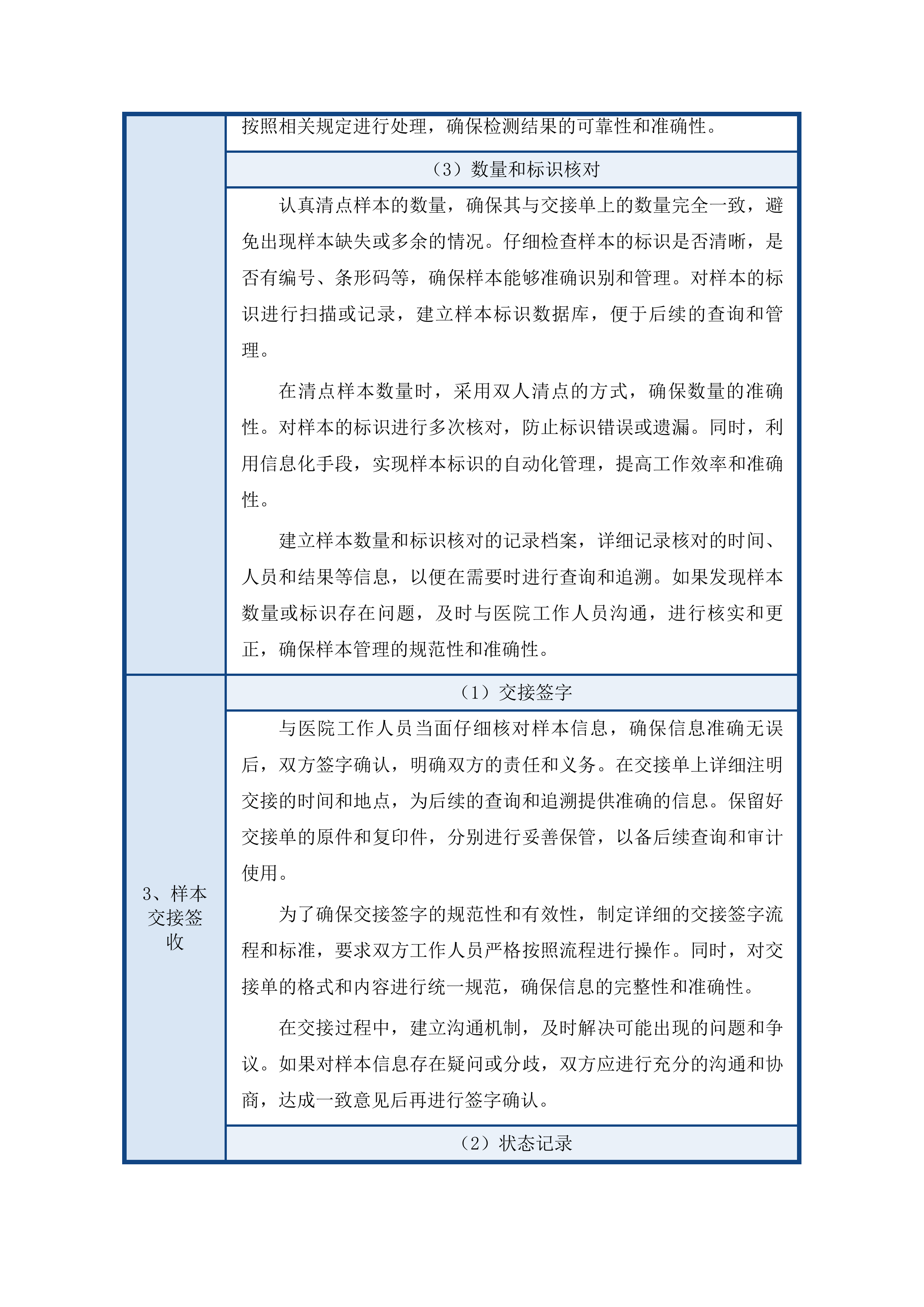

血液样本预处理

尿液样本预处理

样本转移

使用符合标准的冷链物流设备将样本及时、安全地转移至指定的存储地点,确保样本在转移过程中的质量不受影响。在转移过程中,严格监控样本的温度和湿度,确保其符合要求,为样本提供稳定的环境条件。对转移过程进行详细记录,包括转移时间、运输工具等信息,为后续的查询和追溯提供依据。

对冷链物流设备进行定期维护和检查,确保其性能良好,避免因设备故障导致样本受损。在转移过程中,采用专业的运输方式和防护措施,防止样本受到碰撞、挤压等损坏。

建立样本转移的应急预案,应对可能出现的突发情况,如设备故障、交通事故等。一旦发生突发情况,能够迅速采取有效的措施,保障样本的安全和质量。

样本前处理方法

样本分类整理

按类型分类

将血液、尿液、粪便等不同类型的样本分开存放,避免相互混淆和污染。对同一类型的样本,按照检测项目进行进一步分类,使分类更加细致和明确,便于后续的处理和检测工作。确保分类清晰,为样本的管理和检测提供便利。

制定详细的样本分类标准和流程,要求工作人员严格按照标准进行操作。同时,对分类后的样本进行标识和记录,建立样本分类档案,便于查询和管理。

定期对样本分类情况进行检查和评估,发现问题及时整改。不断优化样本分类方法和流程,提高分类的准确性和效率。

标记编号

使用标签或条形码对样本进行标记,注明样本的基本信息和编号,确保样本能够准确识别和管理。确保标记清晰、准确,避免因标记模糊或错误导致样本混淆。对标记的样本进行登记,建立样本档案,记录样本的详细信息和检测情况,为后续的查询和追溯提供依据。

选择质量可靠的标签和条形码材料,确保标记的持久性和清晰度。对标记过程进行严格的质量控制,防止出现标记错误或遗漏。同时,利用信息化手段,实现样本标记的自动化管理,提高工作效率和准确性。

检测方法选择

定期对样本标记情况进行检查和维护,及时更换损坏或模糊的标记。建立样本标记的查询系统,方便工作人员随时查询样本的标记信息。

存储区域划分

根据样本的存储要求,划分不同的存储区域,如常温区、冷藏区、冷冻区等,为样本提供适宜的存储环境。将分类好的样本放置在相应的存储区域,确保样本的质量和安全。对存储区域进行定期检查和清理,保持环境整洁,防止样本受到污染或损坏。

制定详细的存储区域管理制度和操作规范,要求工作人员严格按照制度进行操作。对存储区域的温度、湿度等环境参数进行实时监测和控制,确保环境条件符合样本存储要求。

建立存储区域的安全防护措施,如防火、防盗、防潮等,保障样本的安全。定期对存储区域的设备和设施进行维护和检查,确保其正常运行。

样本预处理操作

血液样本预处理

将血液样本在规定的时间和转速下进行离心,分离出血清或血浆,以满足不同检测项目的需求。对分离后的样本进行质量检查,确保其符合检测要求,避免因样本质量问题导致检测结果不准确。将预处理后的样本转移至合适的容器中,并做好标记,便于后续的检测和管理。

严格按照操作规程进行血液样本的离心操作,控制好离心时间和转速,确保分离效果良好。对质量检查过程进行详细记录,包括检查的项目、结果等信息,为后续的质量控制提供依据。

选择合适的容器存放预处理后的样本,确保容器的材质和规格符合样本存储要求。对标记的样本进行分类存放,提高样本管理的效率。

尿液样本预处理

使用滤纸或滤网对尿液样本进行过滤,去除杂质,提高样本的纯度和质量。根据检测项目的要求,对尿液样本进行适当的稀释,以保证检测结果的准确性。对预处理后的尿液样本进行保存,确保在规定的时间内进行检测,避免样本变质或失效。

选择合适的滤纸或滤网进行过滤操作,确保过滤效果良好。在稀释尿液样本时,严格按照检测项目的要求进行操作,控制好稀释比例。

建立尿液样本预处理的记录档案,详细记录预处理的时间、方法和结果等信息。对保存的尿液样本进行定期检查,确保样本的质量稳定。

其他样本预处理

对于粪便、组织等其他类型的样本,根据检测项目的要求进行相应的预处理操作,确保样本符合检测标准。确保预处理操作符合相关的标准和规范,保证检测结果的准确性和可靠性。对预处理后的样本进行质量控制,采取必要的措施,如检测样本的浓度、纯度等,保证检测结果的准确性。

针对不同类型的样本,制定详细的预处理操作规程,要求工作人员严格按照规程进行操作。对预处理操作过程进行监督和检查,及时发现和纠正操作中的问题。

建立其他样本预处理的质量控制体系,定期对样本进行质量检测和评估。对不符合质量要求的样本进行重新处理或废弃,确保检测结果的可靠性。

样本质量检查

外观检查

观察样本的颜色、透明度、有无沉淀等外观特征,通过这些特征判断样本的外观是否正常,是否存在异常情况。对外观异常的样本进行进一步的检查和处理,如重新检测、分析原因等,以确保检测结果的准确性。

制定详细的外观检查标准和流程,要求检查人员严格按照标准进行操作。对外观检查过程进行详细记录,包括检查的时间、人员和结果等信息。

定期对外观检查人员进行培训和考核,提高他们的检查能力和水平。建立外观异常样本的处理机制,及时处理问题样本,避免对检测结果产生影响。

浓度和纯度检查

使用适当的方法检测样本的浓度和纯度,确保样本的浓度和纯度符合检测项目的要求。对浓度和纯度不符合要求的样本进行调整或重新处理,如稀释、浓缩等,以保证检测结果的准确性。

选择合适的检测方法和设备进行浓度和纯度检测,确保检测结果的准确性和可靠性。在调整或重新处理样本时,严格按照操作规程进行操作,控制好处理的程度。

建立样本浓度和纯度检查的记录档案,详细记录检测的结果和处理情况。定期对样本的浓度和纯度进行统计和分析,总结经验教训,不断优化检测方法和处理流程。

不合格样本处理

对不符合质量要求的样本进行标记和记录,明确样本的问题所在和处理情况。根据样本的具体情况,决定是否进行重新处理或废弃,如样本存在严重污染或变质等情况,则进行废弃处理。对废弃的样本按照相关的规定进行处理,确保环境安全,避免对环境造成污染。

制定详细的不合格样本处理标准和流程,要求工作人员严格按照标准进行操作。对不合格样本的处理过程进行详细记录,包括处理的时间、方法和结果等信息。

定期对不合格样本的处理情况进行检查和评估,总结经验教训,不断完善处理机制。同时,分析不合格样本产生的原因,采取相应的措施进行改进,减少不合格样本的产生。

样本检测操作

检测方法选择

依据项目选方法

对于(1-3)-β-D葡聚糖(G试验),选择光度法进行检测,该方法具有灵敏度高、准确性好等优点,能够满足该项目的检测需求。对于17α-羟基孕酮(17α-OHP),采用化学发光法进行检测,此方法具有快速、灵敏等特点,可有效提高检测效率。对于25-羟基维生素D,选用高效液相色谱-质谱法进行检测,该方法能够提供准确的定量分析结果。

根据不同的检测项目特点和要求,综合考虑各种检测方法的优缺点,选择最适合的检测方法。对所选检测方法的性能进行评估和验证,确保其能够准确、可靠地检测样本。

建立检测方法选择的记录档案,详细记录选择的检测方法、原因和评估结果等信息。定期对检测方法进行回顾和更新,以适应不断发展的检测需求。

方法合规性审查

确保选择的检测方法经过市场监管部门审批注册,并经卫生计生行政部门批准技术准入,以保证检测方法的合法性和可靠性。对检测方法的原理、操作流程、质量控制等方面进行全面审查,确保其符合相关的标准和规范。定期对检测方法进行评估和更新,根据最新的技术和规范要求,及时调整和改进检测方法,保证检测结果的准确性和可靠性。

建立检测方法合规性审查的管理制度和流程,明确审查的职责和权限。对审查过程进行详细记录,包括审查的时间、人员和结果等信息。

加强与监管部门的沟通和联系,及时了解最新的政策和法规要求。对不符合合规要求的检测方法,及时进行整改或更换。

方法验证与确认

在使用新的检测方法之前,进行全面的方法验证和确认,以确保检测方法的准确性、精密度、线性范围等性能指标符合要求。验证检测方法的准确性,通过与已知标准物质进行比对,评估检测结果的偏差。验证检测方法的精密度,通过多次重复检测,评估检测结果的重复性和再现性。确认检测方法在实际应用中的可行性和可靠性,考虑样本的复杂性、检测环境等因素。

制定详细的方法验证和确认方案,明确验证和确认的项目、方法和标准。对验证和确认过程进行详细记录,包括实验数据、分析结果等信息。

根据验证和确认的结果,对检测方法进行必要的调整和优化。建立方法验证和确认的档案管理制度,妥善保存相关的记录和资料。

检测过程控制

操作流程遵循

操作人员严格按照检测方法的标准操作流程进行操作,确保操作的规范性和一致性。对操作过程中的关键步骤和参数进行详细记录和严格监控,如温度、时间、试剂用量等,避免人为误差对检测结果产生影响。

加强对操作人员的培训和考核,提高他们对标准操作流程的熟悉程度和执行能力。建立操作过程的监督机制,对操作人员的操作行为进行实时监督和检查,及时纠正不规范的操作。

定期对操作流程进行评估和优化,根据实际操作情况和检测结果的反馈,对流程进行调整和改进。对操作过程中的记录进行整理和分析,总结经验教训,不断提高操作的准确性和可靠性。

环境条件控制

根据检测方法的要求,严格控制检测环境的温度、湿度、光照等条件,为检测提供稳定的环境。定期对检测环境进行监测和记录,确保环境条件符合要求。采取必要的措施,如使用空调、除湿机等设备,对环境条件进行调节,以保证检测结果的准确性。

环境因素

控制范围

监测频率

调节措施

温度

XXX℃-XXX℃

每小时

空调调节

湿度

XXX%-XXX%

每小时

除湿机/加湿器调节

光照

避免强光直射

每天

窗帘遮挡

建立环境条件控制的管理制度和流程,明确责任人和操作要求。对环境监测设备进行定期校准和维护,确保监测数据的准确性。

根据环境条件的变化情况,及时调整检测计划和操作流程。对环境条件异常导致的检测结果偏差进行分析和处理,采取相应的措施进行纠正。

实时监控与调整

在检测过程中,使用先进的监控设备对检测结果进行实时监控,及时发现检测过程中的异常情况。一旦发现异常,立即采取相应的措施进行调整,如重新检测、检查设备等,以保证检测结果的准确性。对检测结果进行初步分析,判断是否符合预期,若不符合预期,进一步排查原因并进行处理。

建立实时监控和调整的工作机制,明确监控的内容、方法和频率。对监控设备进行定期维护和校准,确保其正常运行。

加强对检测人员的培训,提高他们对异常情况的判断和处理能力。对检测过程中的异常情况进行记录和分析,总结经验教训,不断完善检测过程控制。

检测质量保证

质量控制体系建设

建立完善的质量控制体系,包括明确的质量方针、具体的质量目标、详细的质量手册和规范的程序文件等,为检测质量提供全面的保障。明确质量控制的职责和权限,使每个岗位的人员都清楚自己在质量控制中的责任和义务,确保质量控制工作的有效开展。对质量控制体系进行定期评审和改进,根据实际工作情况和外部环境的变化,不断优化质量控制体系,保证体系的持续有效性。

制定质量控制体系的建设计划和实施方案,明确建设的步骤和时间节点。加强对质量控制体系的宣传和培训,使全体人员都了解和熟悉质量控制体系的要求和内容。

建立质量控制体系的监督和考核机制,对质量控制工作进行定期检查和评估。对违反质量控制体系要求的行为进行严肃处理,以维护质量控制体系的严肃性。

室内质控和室间质评

定期进行室内质控,使用质控品对检测结果进行监控,通过分析质控数据,及时发现检测过程中的系统误差和随机误差。参加室间质评活动,与其他实验室进行比对,评估检测结果的准确性和可靠性,了解本实验室在同行业中的水平。对室内质控和室间质评的结果进行深入分析和总结,找出存在的问题和不足,及时采取措施进行改进。

制定室内质控和室间质评的工作计划和方案,明确质控的项目、频率和方法。对质控品的采购、使用和保存进行严格管理,确保质控品的质量稳定。

建立室内质控和室间质评的记录档案,详细记录质控的结果和处理情况。加强与其他实验室的交流和合作,分享质控经验和技术,共同提高检测质量。

设备校准和维护

设备名称

校准周期

维护内容

记录要求

检测仪器A

每半年

清洁、检查部件、校准参数

详细记录校准和维护时间、结果

检测仪器B

每年

更换耗材、调试性能

记录更换耗材和调试情况

检测仪器C

每季度

校准精度、检查电路

记录校准和检查结果

制定设备校准和维护计划,定期对检测设备进行校准和维护,确保设备的性能指标符合要求,保证检测结果的准确性。对设备的校准和维护情况进行详细记录和存档,便于查询和追溯,同时也为设备的管理和评估提供依据。

建立设备校准和维护的管理制度和流程,明确责任人和操作要求。加强对设备操作人员的培训,提高他们的设备维护意识和技能。

根据设备的使用情况和性能变化,及时调整校准和维护计划。对设备故障进行及时处理和维修,确保设备的正常运行。

报告出具流程

报告生成规则

格式遵循

报告要素

格式要求

更新频率

标题

字体、字号统一

根据标准变化更新

正文

排版整齐、段落分明

每半年审查

页脚

包含报告编号、日期等

每年更新

按照医院和相关标准的要求,采用统一的报告格式,确保报告的规范性和一致性。保证报告的排版整齐、美观,易于阅读,提高报告的可读性。对报告的格式进行定期审查和更新,根据最新的标准和要求,及时调整报告格式,保证符合最新的规范。

建立报告格式管理的制度和流程,明确责任人和操作要求。对报告格式的更新情况进行记录和跟踪,确保所有报告都采用最新的格式。

加强对报告生成人员的培训,提高他们对报告格式要求的熟悉程度和执行能力。对不符合格式要求的报告进行及时纠正和整改。

内容完整性

在报告中详细列出患者的基本信息,包括姓名、年龄、性别等,为临床医生提供全面的患者背景资料。准确记录检测项目、检测结果、参考范围和检测方法等内容,确保报告信息的准确性和完整性。对检测结果进行必要的解释和说明,帮助临床医生更好地理解检测结果,为诊断和治疗提供参考。

制定报告内容完整性的审核标准和流程,对报告内容进行严格审核。对审核过程中发现的问题及时进行补充和完善,确保报告内容的完整性。

建立报告内容的模板和规范,为报告生成人员提供指导。加强对报告生成人员的培训,提高他们对报告内容要求的认识和把握能力。

定期对报告内容进行评估和改进,根据临床医生的反馈和实际需求,不断优化报告内容。

准确性审核

对生成的报告进行准确性审核,仔细检查检测结果的准确性,通过与原始记录进行比对,确保数据的一致性和准确性。检查报告中的数据是否与原始记录一致,是否存在错误或遗漏,如检测数值、单位等。对审核过程中发现的问题及时进行修正和完善,保证报告的质量。

建立准确性审核的工作机制,明确审核的职责和权限。对审核人员进行专业培训,提高他们的审核能力和水平。

对审核过程进行详细记录,包括审核的时间、人员和结果等信息。对审核中发现的问题进行分类统计和分析,找出问题的根源,采取相应的措施进行改进。

加强对报告生成过程的质量控制,减少错误和遗漏的发生。定期对审核工作进行评估和总结,不断提高审核的准确性和效率。

报告审核机制

审核人员资质

资质要求

具体内容

考核周期

专业知识

医学检验相关专业知识

每年

工作经验

XXX年以上相关工作经验

每两年评估

培训情况

参加专业培训并合格

每年检查

审核人员需具备医学检验相关专业知识和丰富的工作经验,能够准确判断报告的准确性和合理性。审核人员经过专业培训,熟悉报告审核的流程和标准,能够严格按照要求进行审核。对审核人员进行定期考核,确保其具备审核报告的能力,保证审核工作的质量。

建立审核人员资质管理的制度和流程,明确资质要求和考核标准。对审核人员的资质情况进行记录和跟踪,及时更新资质信息。

加强对审核人员的培训和继续教育,提高他们的专业素养和审核能力。对不符合资质要求的审核人员进行调整或重新培训。

审核内容和标准

审核项目

审核内容

审核标准

内容完整性

患者信息、检测项目等

完整无遗漏

准确性

检测结果、数据一致性

准确无误

格式规范性

排版、字体等

符合要求

结果合理性

检测结果与临床情况

无异常

审核报告的内容是否完整、准确,是否符合相关的标准和规范,如患者信息是否齐全、检测结果是否准确等。检查报告的格式是否规范,排版是否整齐,保证报告的规范性和可读性。对报告中的检测结果进行合理性分析,判断是否存在异常情况,如检测结果与临床症状不符等。

建立审核内容和标准的管理制度和流程,明确审核的重点和要求。对审核人员进行培训,使其熟悉审核内容和标准。

对审核过程进行详细记录,包括审核的项目、结果和处理情况等信息。对审核中发现的问题进行及时反馈和处理,确保报告质量。

问题处理和反馈

对审核中发现的问题及时记录,并反馈给相关人员进行修改,确保问题得到及时处理。跟踪问题的处理情况,定期检查问题的解决进度,确保问题得到彻底解决。对审核结果进行总结和分析,找出报告中存在的共性问题和薄弱环节,不断完善报告审核机制,提高报告质量。

建立问题处理和反馈的工作机制,明确责任人和处理流程。对问题处理的结果进行评估和考核,激励相关人员积极解决问题。

加强与报告生成人员的沟通和交流,及时了解问题产生的原因和改进措施。对审核机制进行定期评估和优化,根据实际情况调整审核内容和标准。

定期召开审核结果分析会议,总结经验教训,提出改进建议,不断提高报告审核的效率和质量。

报告发放与存档

报告发放方式

通过纸质报告或电子报告的方式将报告发放给医院,根据医院的需求和实际情况选择合适的发放方式。确保报告的发放及时、准确,避免延误,保证临床医生能够及时获取检测结果。对报告的发放情况进行记录,包括发放时间、接收人等信息,便于查询和追溯。

建立报告发放的管理制度和流程,明确责任人和操作要求。对报告发放人员进行培训,提高他们的服务意识和工作效率。

定期对报告发放情况进行检查和评估,及时发现和解决发放过程中存在的问题。加强与医院的沟通和协调,了解他们对报告发放的需求和意见,不断优化发放方式。

利用信息化手段,实现报告发放的自动化和智能化,提高发放效率和准确性。

网上查询功能

提供网上查询检测结果的平台,方便医院和患者随时查询报告,提高信息获取的便捷性。确保查询平台的安全性和稳定性,采取必要的安全措施,如加密技术、访问控制等,保护患者的隐私。对查询平台进行定期维护和更新,保证功能的正常使用,及时修复出现的问题和漏洞。

建立网上查询功能的管理制度和流程,明确责任人和操作要求。对查询平台的使用情况进行统计和分析,了解用户的需求和行为习惯。

加强对查询平台的安全管理,定期进行安全评估和漏洞扫描。对用户的查询请求进行及时响应和处理,提供优质的服务。

不断优化查询平台的界面和功能,提高用户体验。根据用户的反馈和建议,对查询平台进行改进和完善。

报告存档管理

存档项目

存档要求

检查周期

纸质报告

分类存放、防潮防火

每半年

电子报告

备份存储、数据安全

每年

原始检验申请单

保存时间>1年

每年检查

检验结果

保存时间>5年

每年检查

对报告进行分类存档,建立档案管理制度,便于报告的管理和查询。确保报告的保存时间符合相关要求,如原始检验申请单保存时间>1年,检验结果保存时间>5年,保证报告的完整性和可追溯性。对存档的报告进行定期检查和清理,及时发现和处理损坏或过期的报告,保证档案的完整性和安全性。

建立报告存档管理的工作机制,明确责任人和操作要求。对存档人员进行培训,提高他们的档案管理意识和技能。

利用信息化技术,实现报告存档的数字化管理,提高存档的效率和安全性。对存档的报告进行定期备份,防止数据丢失。

检测方法学与质控

光度法检测标准

样本前处理规范

样本采集要求

1)严格依照相关标准和规范开展样本采集工作,确保所采集样本具备良好的质量和代表性。在采集过程中,检验人员需遵循科学、严谨的操作流程,保证样本能够真实反映被检测对象的实际情况。

光度法样本采集

2)样本采集过程中,要高度重视避免样本受到污染。例如,需确保使用未过期且符合卫生标准的采集器具,防止因器具问题导致样本被污染,影响检测结果的准确性。

3)采集后的样本应及时进行预处理,避免样本长时间放置。因为长时间放置可能会使样本发生变质,导致样本的性质发生改变,从而影响检测结果的可靠性。

4)对于不同类型的样本,要根据其特性采用不同的采集方法和保存条件。比如,某些样本需要在特定的温度下保存,以确保样本的稳定性,进而保证检测结果的准确性。

样本稀释操作

1)根据样本的实际浓度和具体检测要求,精心选择合适的稀释剂进行样本稀释。稀释剂的选择应充分考虑其与样本的兼容性以及对检测结果的影响。

2)在稀释过程中,要运用高精度的测量工具准确控制稀释倍数,确保稀释后的样本浓度处于检测仪器的线性范围内。这样可以保证检测结果的准确性和可靠性。

3)使用高精度的移液器进行样本稀释操作,以确保稀释的准确性和重复性。移液器的精度直接影响到稀释倍数的准确性,因此必须严格按照操作规程使用。

4)稀释后的样本要进行充分混匀,使样本中的成分均匀分布。只有确保样本的均匀性,才能保证检测结果能够准确反映样本的真实情况。

样本提取流程

1)依据样本的性质和检测要求,科学选择合适的提取方法进行样本提取。不同的样本可能需要不同的提取方法,以确保能够高效、准确地提取出目标成分。

2)在提取过程中,要严格控制提取条件,如温度、时间等。这些条件的细微变化都可能影响提取的效率和纯度,因此必须严格按照规定的条件进行操作。

3)使用合适的提取试剂和设备,确保提取的准确性和可靠性。提取试剂的质量和设备的性能直接影响到提取结果的质量,因此要选择符合要求的试剂和设备。

4)提取后的样本要进行适当的净化和浓缩,以提高检测的灵敏度。净化可以去除样本中的杂质,浓缩可以增加目标成分的浓度,从而提高检测的准确性。

样本预处理记录

1)详细记录样本的预处理过程,包括样本采集时间、预处理方法、稀释倍数、提取条件等信息。这些记录是追溯检测过程和结果的重要依据,必须确保记录的准确性和完整性。

2)记录要准确、清晰、完整,以便于后续的查询和追溯。在记录过程中,要使用规范的术语和格式,确保记录的信息能够被准确理解。

3)采用电子记录系统进行记录,提高记录的安全性和可靠性。电子记录系统可以方便地进行数据存储、查询和管理,同时也能有效防止记录的丢失和损坏。

4)定期对预处理记录进行整理和归档,便于长期保存和管理。通过整理和归档,可以使记录更加有序,方便后续的查阅和使用。

检测过程质量把控

仪器校准维护

1)按照仪器制造商的要求,定期对光度法检测仪器进行全面校准,确保仪器的准确性和可靠性。校准过程需严格遵循操作规程,使用标准物质进行校准,以保证仪器的性能符合检测要求。

光度法检测仪器校准

2)制定详细且完善的仪器维护计划,涵盖日常维护、定期维护和预防性维护等方面。日常维护包括仪器的清洁、检查等工作;定期维护则需要对仪器的关键部件进行检查和调整;预防性维护可以提前发现仪器潜在的问题,避免仪器出现故障。

3)对仪器进行定期的性能验证,如线性范围、灵敏度、重复性等。通过性能验证,可以及时发现仪器性能的变化,确保仪器始终处于良好的工作状态。

4)在仪器出现故障时,迅速响应并及时进行维修和调试。维修人员需具备专业的技能和知识,能够准确判断故障原因并进行修复,确保仪器能够尽快恢复正常运行。

标准物质使用

在标准物质的使用过程中,需严格把控各个环节,以确保检测结果的准确性和可比性。具体内容如下:

标准物质管理要点

具体要求

供应商选择

选择具有资质的标准物质供应商,确保标准物质的质量和可靠性。在选择供应商时,要对其资质进行严格审核,考察其生产能力、质量控制体系等方面。

使用方法

按照标准物质的使用说明进行使用,确保标准物质的准确性和可比性。使用过程中,要严格遵循操作规程,准确量取和使用标准物质。

核查验证

定期对标准物质进行核查和验证,确保标准物质的稳定性和可靠性。核查和验证可以采用与其他标准物质进行比对等方法。

使用记录

在使用标准物质时,要做好详细记录,包括标准物质的名称、编号、有效期、使用量等信息。记录要准确、清晰,便于后续的查询和追溯。

检测环境控制

1)对检测环境的温度、湿度、光照等条件进行严格控制,确保检测结果的稳定性。不同的检测项目对环境条件有不同的要求,需根据具体情况进行精确控制。

光度法检测结果审核

2)定期对检测环境进行监测和评估,确保检测环境符合检测要求。监测过程中要使用专业的设备,记录环境条件的变化情况,并及时进行调整。

3)在检测环境出现异常时,迅速采取措施进行调整。例如,当温度过高时,可以采取降温措施;当湿度不符合要求时,可以使用除湿或加湿设备进行调节。

4)对检测环境进行定期的清洁和消毒,防止污染对检测结果的影响。清洁和消毒工作要按照规定的程序进行,确保环境的卫生状况良好。

检测数据记录

1)详细记录光度法检测过程中的各项数据,包括样本编号、检测时间、检测结果等信息。这些数据是检测过程的重要记录,对于分析检测结果和追溯检测过程具有重要意义。

2)记录要准确、清晰、完整,以便于后续的查询和追溯。在记录数据时,要使用规范的格式和术语,确保数据的准确性和可读性。

3)使用电子记录系统进行记录,提高记录的安全性和可靠性。电子记录系统可以对数据进行加密存储,防止数据丢失和篡改。

4)定期对检测数据进行整理和分析,以便于发现问题和改进检测方法。通过对数据的分析,可以发现检测过程中存在的问题,及时采取措施进行改进。

检测结果审核机制

审核人员资质

1)审核人员需具备医学检验相关专业的学历和职称,并且拥有丰富的检测经验和专业知识。只有具备这些条件,才能准确判断检测结果的准确性和可靠性。

2)审核人员要经过专业的培训和考核,熟悉光度法检测的操作规程和审核标准。培训和考核可以提高审核人员的业务水平,确保审核工作的质量。

3)定期对审核人员进行继续教育和培训,使审核人员的知识和技能不断更新和提高。随着检测技术的不断发展,审核人员需要及时了解和掌握新的知识和技能。

4)审核人员要严格遵守职业道德和工作纪律,确保审核工作的公正性和客观性。在审核过程中,审核人员要不受外界因素的干扰,独立、公正地进行审核。

审核流程规范

为确保光度法检测结果审核工作的严谨性和规范性,制定了详细的审核流程,具体如下:

审核环节

审核内容

处理方式

初审

对检测数据的准确性、完整性进行初步检查,查看数据记录是否清晰、规范。

若发现问题,及时与检测人员沟通,要求其进行核实和修正。

复审

对初审通过的数据进行进一步审核,分析数据的合理性和重复性,检查检测方法和操作是否符合规范。

若存在疑问,组织相关人员进行讨论和分析,必要时进行重新检测。

终审

对复审结果进行最终审核,综合考虑各项因素,确定检测结果的准确性和可靠性。

审核通过后,出具审核报告,记录审核结果和处理意见。

异常结果处理

1)对于审核中发现的异常检测结果,立即启动复查和验证程序,确保结果的准确性。复查和验证可以采用重新检测、与其他方法比对等方式。

2)深入分析异常结果产生的原因,如样本问题、检测方法问题、仪器问题等,并采取相应的措施进行处理。如果是样本问题,需要重新采集样本;如果是检测方法问题,需要对方法进行优化;如果是仪器问题,需要对仪器进行维修和校准。

3)对于无法解释的异常结果,及时向上级主管部门报告,并组织专家进行会诊和讨论。专家可以凭借其丰富的经验和专业知识,对异常结果进行深入分析,提出合理的解决方案。

4)对异常结果的处理过程进行详细记录,包括复查情况、原因分析、处理措施等信息。记录要准确、完整,便于后续的查询和追溯。

审核结果存档

为了便于对审核结果进行管理和追溯,制定了详细的存档方案,具体如下:

存档内容

存档要求

存档方式

审核报告

报告内容要准确、清晰,包含审核结果、处理意见等信息。

采用电子存档系统进行存档,确保存档的安全性和可靠性。

检测数据

数据要完整、准确,记录检测过程中的各项参数和结果。

以电子文件的形式进行存档,便于查询和分析。

复查记录

记录复查的过程和结果,包括复查方法、复查结果等信息。

建立专门的复查记录档案,进行分类存档。

整理分析

定期对审核结果进行整理和分析,总结经验教训,为改进审核工作提供依据。

形成分析报告,与审核结果一同存档。

化学发光法质量控制

化学发光法操作规范

样本处理要求

化学发光法样本处理需严格遵循相关要求,以确保检测结果的准确性。具体内容如下:

样本处理环节

具体要求

预处理操作

按照化学发光法的要求,对样本进行适当的预处理,如离心、稀释等,确保样本符合检测仪器的要求。预处理过程中,要注意操作的规范性和准确性。

保存条件

在样本处理过程中,要注意样本的保存条件和处理时间,避免样本变质影响检测结果。不同类型的样本可能需要不同的保存条件,如温度、湿度等。

移液器使用

使用高精度的移液器进行样本处理,确保样本处理的准确性和重复性。移液器的精度直接影响到样本处理的质量,因此要定期对移液器进行校准。

检测及时性

样本处理后要及时进行检测,避免样本长时间放置导致结果不准确。长时间放置可能会使样本中的成分发生变化,从而影响检测结果。

试剂耗材管理

1)选择具有资质的试剂和耗材供应商,确保试剂和耗材的质量和可靠性。在选择供应商时,要对其进行严格的评估和筛选,考察其生产能力、质量控制体系等方面。

化学发光法试剂管理

2)按照试剂和耗材的使用说明进行使用,确保试剂和耗材的准确性和可比性。使用过程中,要严格遵循操作规程,准确量取和使用试剂和耗材。

3)定期对试剂和耗材进行核查和验证,确保试剂和耗材的稳定性和可靠性。核查和验证可以采用与其他试剂和耗材进行比对等方法。

4)在使用试剂和耗材时,要做好详细记录,包括试剂和耗材的名称、编号、有效期、使用量等信息。记录要准确、清晰,便于后续的查询和追溯。

检测条件控制

1)对化学发光法检测的温度、时间、试剂用量等条件进行严格控制,确保检测结果的稳定性和可靠性。不同的检测项目对检测条件有不同的要求,需根据具体情况进行精确控制。

2)定期对检测条件进行监测和评估,确保检测条件符合检测要求。监测过程中要使用专业的设备,记录检测条件的变化情况,并及时进行调整。

3)在检测条件出现异常时,迅速采取措施进行调整。例如,当温度过高时,可以采取降温措施;当试剂用量不准确时,要重新进行量取和添加。

4)对检测条件进行定期的记录和分析,以便于发现问题和改进检测方法。通过对检测条件的分析,可以发现检测过程中存在的问题,及时采取措施进行改进。

操作过程记录

1)详细记录化学发光法检测的操作过程,包括样本处理方法、试剂使用量、检测时间等信息。这些记录是追溯检测过程和结果的重要依据,必须确保记录的准确性和完整性。

2)记录要准确、清晰、完整,以便于后续的查询和追溯。在记录过程中,要使用规范的术语和格式,确保记录的信息能够被准确理解。

3)使用电子记录系统进行记录,提高记录的安全性和可靠性。电子记录系统可以对数据进行加密存储,防止数据丢失和篡改。

4)定期对操作过程记录进行整理和分析,以便于发现问题和改进操作方法。通过对记录的分析,可以发现操作过程中存在的问题,及时采取措施进行改进。

化学发光法质量监控

室内质控实施

化学发光法室内质控实施需严格按照相关要求进行,以确保检测结果的准确性和稳定性。具体内容如下:

室内质控要点

具体要求

质控品使用

按照室内质控的要求,定期使用室内质控品进行化学发光法检测,确保检测结果的准确性和稳定性。质控品的选择要符合相关标准,其浓度和特性要与样本相似。

质控计划制定

制定详细的室内质控计划,包括质控品的选择、使用频率、质控规则等,确保室内质控的有效性和规范性。质控计划要根据检测项目的特点和要求进行制定。

数据分

高效液相色谱法规范

高效液相色谱法样本处理

样本提取方法

1)依据样本的性质与检测要求,精准挑选适宜的提取方法开展样本提取工作,如溶剂提取、固相萃取等。需综合考量样本的成分、结构以及检测目标,确保提取方法的针对性和有效性。

高效液相色谱样本提取

2)在提取过程中,对提取条件进行严格把控,涵盖温度、时间、溶剂用量等关键因素。每一个条件的设定都需依据科学依据和实践经验,以保障提取的效率和纯度达到最佳状态。

3)选用合适的提取试剂和设备,确保提取操作的准确性和可靠性。试剂的质量和设备的性能直接影响提取结果,因此要选择符合行业标准和检测要求的产品。

4)对提取后的样本进行适当的净化和浓缩处理,以提高检测的灵敏度和准确性。净化可去除样本中的杂质和干扰物质,浓缩则能增加目标成分的浓度,使检测结果更加清晰和可靠。

高效液相色谱样本净化

高效液相色谱样本浓缩

样本净化流程

1)根据样本的性质和检测要求,科学选择合适的净化方法进行样本净化,如过滤、离心、色谱分离等。不同的净化方法适用于不同类型的样本,需根据实际情况进行合理选择。

2)在净化过程中,严格控制净化条件,包括温度、时间、流速等参数。这些条件的稳定和精确控制对于净化效果和质量至关重要,需严格按照操作规程执行。

高效液相色谱操作条件控制

3)使用合适的净化试剂和设备,确保净化操作的准确性和可靠性。试剂的纯度和设备的稳定性直接影响净化效果,要选择质量可靠的产品。

4)对净化后的样本进行适当的浓缩处理,以提高检测的灵敏度和准确性。浓缩过程需注意控制条件,避免样本损失和成分变化。

样本浓缩操作

1)依据样本的性质和检测要求,精心选择合适的浓缩方法进行样本浓缩,如旋转蒸发、氮吹等。不同的浓缩方法具有不同的特点和适用范围,需根据样本的特性进行选择。

2)在浓缩过程中,严格控制浓缩条件,如温度、时间、压力等。这些条件的精确控制对于浓缩效果和质量至关重要,需严格按照操作规程执行。

3)使用合适的浓缩设备,确保浓缩操作的准确性和可靠性。设备的性能和稳定性直接影响浓缩效果,要选择符合要求的产品。

4)对浓缩后的样本进行适当的稀释处理,使其符合检测仪器的要求。稀释过程需注意控制稀释倍数和均匀性,以保证检测结果的准确性。

样本处理记录

1)详细记录高效液相色谱法样本处理的全过程和结果,包括样本提取方法、净化流程、浓缩操作等信息。记录要全面、准确,为后续的查询和追溯提供可靠依据。

高效液相色谱仪器检查

2)记录需准确、清晰、完整,便于后续的查询和追溯。使用规范的术语和格式进行记录,确保信息的可读性和可理解性。

3)采用电子记录系统进行记录,提高记录的安全性和可靠性。电子记录系统可实现数据的存储、备份和检索,有效防止记录的丢失和损坏。

4)定期对样本处理记录进行整理和分析,以便及时发现问题并改进样本处理方法。通过对记录的分析,可以总结经验教训,优化操作流程,提高检测质量。

高效液相色谱数据分析

高效液相色谱法仪器操作

仪器检查调试

在高效液相色谱法仪器使用前,需进行全面的检查和调试工作,以确保仪器正常运行,具体内容如下:

检查调试项目

具体要求

部件检查

对泵、进样器、检测器等关键部件进行细致检查,确保各部件连接牢固、运行正常。检查过程中,需注意部件的外观是否有损坏、磨损等情况。

管路检查

检查仪器的管路连接是否正确,有无漏液现象。管路的密封性直接影响仪器的性能和检测结果,需仔细检查。

性能验证

对仪器的性能进行验证,如流速、波长准确性等,确保仪器的性能符合检测要求。性能验证需使用标准物质和专业设备进行。

故障处理

若仪器出现故障,及时进行维修和调试,确保仪器能够尽快恢复正常运行。维修人员需具备专业的技能和知识,能够准确判断故障原因并进行修复。

流动相选择使用

1)根据样本的性质和检测要求,慎重选择合适的流动相进行高效液相色谱法检测。流动相的选择需考虑其与样本的兼容性、分离效果以及对检测灵敏度的影响。

高效液相色谱流动相选择

2)对流动相的组成和比例进行优化,以达到最佳的分离效果和检测灵敏度。优化过程需通过实验和数据分析来确定。

3)使用高纯度的试剂配制流动相,确保流动相的质量和稳定性。试剂的纯度直接影响流动相的性能和检测结果,需选择符合要求的产品。

4)定期...

吉林市儿童医院2025年检验外送采购项目投标方案.docx