敦化市消防救援大队主副食定点采购投标方案

第一章 整体服务方案

7

第一节 整体服务管理制度

7

一、 供应商准入与监管机制

7

二、 食材溯源管理规范

14

三、 配送人员行为准则

30

四、 运输工具消毒标准

36

第二节 整体服务目标

46

一、 食材来源合法性保障

46

二、 食材质量达标控制

63

三、 配送准时性管理

80

四、 服务响应及时机制

87

第三节 整体服务计划

98

一、 每日配送计划响应

98

二、 节假日应对预案

111

三、 极端天气配送方案

124

四、 食材质量抽检计划

133

第四节 整体服务保障措施

148

一、 人员保障配置

148

二、 设备保障体系

169

三、 流程规范管理

191

四、 应急响应机制

204

第五节 整体服务重点难点分析

215

一、 乡镇配送路线优化

215

二、 极端天气配送保障

227

三、 食材新鲜度控制

249

四、 临时变更需求响应

264

第六节 整体服务合理化建议

284

一、 食材质量追溯平台建设

284

二、 客户满意度调查机制

299

三、 配送车辆GPS定位系统

310

四、 配送人员培训优化

318

第二章 项目实施方案

333

第一节 工作流程

333

一、 订单全流程管理体系

333

二、 时间节点控制

351

三、 环节责任分工

365

四、 异常情况处理机制

382

五、 配送信息归档管理

396

第二节 进度保证措施

408

一、 食材供应网络建设

408

二、 配送车辆资源配置

421

三、 突发情况应急预案

427

四、 配送人员排班管理

439

五、 配送效率优化措施

449

第三节 保密方案

465

一、 保密协议签订管理

465

二、 信息访问权限控制

470

三、 资料保密保管措施

478

四、 通信安全保障措施

484

五、 保密意识培训教育

489

第三章 供货来源保障方案

513

第一节 食材采购储存

513

一、 食材来源管控

513

二、 采购台账管理

533

三、 入库质量抽检

540

四、 分类储存规范

547

第二节 食材新鲜度保障

553

一、 每日配送机制

553

二、 冷链运输管理

565

三、 生鲜食材处理

576

四、 新鲜度监控体系

582

第三节 食品包装管理

596

一、 包装标签规范

596

二、 包装材料要求

612

三、 包装验收制度

619

四、 运输包装管理

628

第四节 食品质量保证

649

一、 票证文件管理

649

二、 食材抽检制度

655

三、 入库质量检验

663

四、 质量追溯机制

676

第四章 应急处置方案

700

第一节 服务质量保证计划

700

一、 突发情况质量保证流程

700

二、 应急食材质量追溯机制

712

三、 应急质量抽检实施办法

722

第二节 管理目标

736

一、 应急处置时效标准

736

二、 应急事件处理完成率

747

三、 食品安全零事故保障

757

第三节 资源调配方案

770

一、 应急资源储备体系

770

二、 应急物资管理规范

785

三、 多线路配送应急预案

803

第四节 应急事件预想及处置方案

812

一、 常见应急事件类型

812

二、 事件处置标准流程

824

三、 采购人沟通协调机制

831

第五节 关键点和环节控制保障措施

839

一、 运输装卸关键控制

839

二、 冷链温控监测系统

852

三、 配送人员替代机制

862

四、 应急联络值守制度

872

第五章 服务团队配置方案

885

第一节 组织架构

885

一、 管理负责人岗位设置

885

二、 配送负责人岗位配置

891

三、 质量控制负责人职责规划

910

四、 客户服务负责人岗位架构

924

第二节 项目人员配置

935

一、 项目经理资质要求

935

二、 配送人员数量配置

944

三、 质检人员专业要求

954

四、 客户服务人员配置标准

961

第三节 各岗位工作职责

970

一、 项目经理工作职责

970

二、 配送人员工作职责

982

三、 质检人员工作职责

994

四、 客户服务人员工作职责

1001

第六章 服务人员考核方案

1014

第一节 监督机制

1014

一、 监督人员职责界定

1014

二、 日常巡查实施规范

1020

三、 客户反馈收集渠道

1026

四、 监督记录管理办法

1031

第二节 考核办法

1037

一、 考核内容设定标准

1037

二、 考核周期安排方案

1046

三、 评分标准制定规则

1052

四、 考核方式实施细则

1057

第三节 奖惩措施

1063

一、 优秀服务人员奖励

1063

二、 违规人员处罚办法

1069

三、 奖惩机制执行保障

1075

第四节 投诉机制

1083

一、 投诉受理责任分工

1083

二、 投诉处理流程设计

1091

三、 投诉处理时限规定

1096

四、 反馈与改进机制

1100

第七章 服务人员培训方案

1105

第一节 服务意识

1105

一、 培训计划制定

1105

二、 培训方式选择

1111

三、 培训课程组织

1116

四、 培训效果考核

1124

第二节 外表及着装

1132

一、 着装规范明确

1132

二、 个人卫生管理

1139

三、 职业形象培训

1145

四、 着装仪容检查

1151

第三节 文明用语

1156

一、 培训内容制定

1157

二、 实际演练开展

1163

三、 标准手册建立

1167

四、 使用情况监督

1172

第四节 岗位技能

1179

一、 技能培训计划

1179

二、 培训内容设置

1187

三、 培训方式采用

1193

四、 培训考核实施

1198

第八章 服务质量保障方案

1205

第一节 服务质量控制方案

1205

一、 食材采购质量控制

1205

二、 食材储存规范管理

1214

三、 食材包装标准执行

1223

四、 冷链运输过程管控

1231

五、 配送时效保障措施

1240

第二节 服务质量保证措施

1249

一、 食材批次检测制度

1249

二、 国家食品标准执行

1258

三、 配送人员健康管理

1269

四、 配送工具清洁消毒

1276

五、 运输防污染控制

1284

第三节 服务质量保障管理制度

1293

一、 质量监督机制建立

1293

二、 客户反馈处理流程

1300

三、 问题食材退换机制

1308

四、 保密制度严格执行

1319

五、 服务质量持续改进

1325

整体服务方案

整体服务管理制度

供应商准入与监管机制

地方政府监管场地筛选

加工场地筛选

①筛选受地方政府部门监管的加工场地时,会严格确保其具备合法的经营资质。仔细核查其生产加工许可证、卫生许可证等相关证件,保证证件的有效性和完整性,从源头上保障食材加工的合法性和规范性。

②考察加工场地的生产环境至关重要。会着重关注车间卫生状况,确保地面、墙壁干净整洁,无杂物堆积;检查设备清洁程度,保证设备定期维护和清洁,无污垢和细菌滋生;监督人员操作规范,要求员工严格遵守食品加工操作流程,穿戴工作服、口罩和帽子等,保证加工过程符合食品卫生安全标准。

③评估加工场地的质量控制体系是保障食材质量的关键。会审查其是否有严格的原材料检验流程,对采购的各类食材进行严格的质量检测;监控生产过程,确保每一个环节都符合标准;进行成品检验,对加工好的食材进行全面的质量评估,以确保产出的食材质量稳定可靠。

加工场地筛选

场地定期审查

屠宰场地筛选

①选择有地方政府监管的屠宰场地时,会确认其在动物来源、屠宰流程、检验检疫等方面符合国家相关法规和标准。严格审查动物来源的合法性和健康状况,确保动物来自正规养殖场;监督屠宰流程的规范性,保证屠宰过程符合卫生和动物福利要求;检查检验检疫情况,要求提供有效的检验检疫证明,确保肉类的质量安全。

②检查屠宰场地的设施设备是否先进、卫生。先进的设施设备能够提高屠宰效率和质量,减少动物在屠宰过程中的痛苦和污染。卫生的环境可以有效避免肉类受到污染和损伤,保证肉类的品质。会关注设备的材质和清洁情况,确保其符合食品卫生要求。

③了解屠宰场地的动物福利措施也非常重要。良好的动物福利措施可以保证动物在屠宰前处于良好的健康和生存状态,从而提高肉类的品质。会检查动物的饲养环境、饲料质量、饮水供应等方面,确保动物得到妥善的照顾和管理。

屠宰场地筛选

场地定期审查

①对已筛选确定的加工、屠宰场地进行定期审查,采用实地检查和文件资料审核相结合的方式。实地检查场地的实际运营情况,包括生产环境、设备运行、人员操作等方面;审核文件资料,如原材料采购记录、生产加工记录、检验检测记录等,确保其持续符合准入标准。

②审查场地的生产经营记录是保证生产过程可追溯性的重要手段。通过查看记录,可以了解场地的原材料来源、生产过程、质量检测等情况,一旦出现问题能够及时追溯和处理。会仔细核对记录的真实性和完整性,确保生产过程的透明和规范。

③根据市场反馈和监管要求的变化,及时调整场地筛选标准。市场需求和监管要求是不断变化的,为了保证食材的质量和安全性,需要及时更新筛选标准。对于不符合要求的场地,会果断进行淘汰,以保证食材供应的质量。

大型专业流通市场合作

市场资质审核

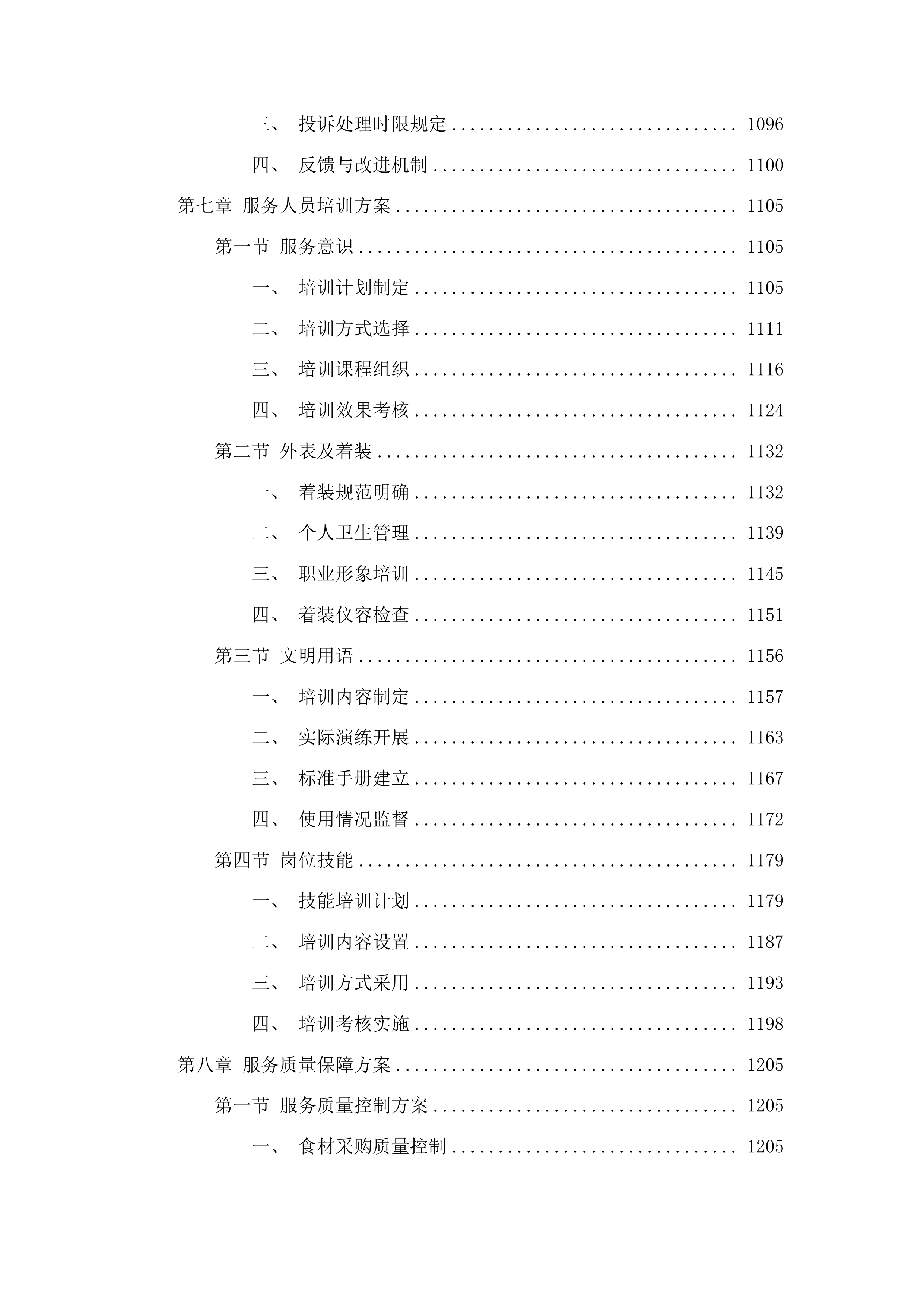

审核项目

审核内容

审核标准

证照齐全性

全面审核市场的营业执照、食品经营许可证等相关证照

证照齐全有效,在有效期内

信誉和口碑

考察市场在行业内的知名度、美誉度以及是否有不良经营记录

知名度高、美誉度好,无不良经营记录

管理水平

评估市场的环境卫生管理、商品质量管理、交易秩序管理等方面

管理规范,各项指标符合要求

通过对以上方面的严格审核,确保与具备良好资质和信誉的大型专业流通市场合作,为食材供应提供坚实的保障。

市场资质审核

合作协议签订

①与选定的大型专业流通市场签订详细的合作协议,会明确双方的权利和义务。在协议中详细规定食材供应的品种、数量、质量标准、价格、交货方式、结算方式等内容,确保双方的权益得到保障。

②在合作协议中规定市场的质量保证责任,要求市场对所供应的食材进行严格的质量检验和筛选。建立质量追溯体系,确保每一批次的食材都能追溯到源头,符合国家食品标准和采购人要求。

③明确合作协议的有效期和终止条件,以及在合作过程中出现纠纷的解决方式。制定合理的有效期,确保合作的稳定性;规定明确的终止条件,以便在必要时能够及时终止合作;建立有效的纠纷解决机制,保障双方的合法权益。

合作协议签订

市场动态监督

①对合作的大型专业流通市场进行动态监督,会定期检查市场的食材供应情况。查看食材的质量是否符合合作协议的要求,数量是否充足,价格是否合理等。及时发现问题并与市场沟通解决,确保食材供应的稳定性和质量。

②关注市场的经营状况和市场环境的变化,及时发现可能影响食材供应的潜在风险。如市场的经营策略调整、供应商的变化、市场竞争的加剧等因素都可能对食材供应产生影响。针对这些潜在风险,会采取相应的措施进行防范和应对。

③收集市场的客户反馈信息,了解采购人对市场所供应食材的满意度。通过问卷调查、面谈等方式收集反馈意见,根据反馈意见及时与市场沟通,提出改进建议。不断优化食材供应,提高采购人的满意度。

市场动态监督

散户产品收购禁令

禁令明确宣贯

①向所有参与食材供应的供应商明确宣贯散户产品收购禁令,会通过正式文件、会议等多种方式传达禁令的要求和意义。详细解释收购散户产品可能带来的食品安全风险和法律责任,让供应商充分认识到禁令的重要性。

②在与供应商签订的合作协议中明确写入禁止收购散户农民产品的条款,以及违反禁令的违约责任。明确违约责任可以起到威慑作用,促使供应商严格遵守禁令。

③对供应商进行相关法律法规和政策的培训,提高供应商的法律意识和责任意识。让供应商了解国家关于食品安全的法律法规和政策要求,明白遵守禁令是保障食品安全的重要举措。

供应商承诺保证

①要求供应商签署承诺书,承诺严格遵守散户产品收购禁令,保证所供应的食材均来源于地方政府监管的加工、屠宰场地及大型专业流通市场。通过承诺书的形式,明确供应商的责任和义务。

②建立供应商承诺档案,对供应商的承诺情况进行记录和管理。将承诺书和相关证明材料存入档案,作为供应商信用评估的重要依据。

③定期对供应商进行回访和调查,核实其是否遵守了承诺。通过实地考察、查阅记录等方式进行核实,如有违反及时采取相应的措施进行处理。

供应商违规处理

违规严格处理

①建立严格的违规处理机制,一旦发现供应商收购散户产品,立即停止合作,并追究其相应的法律责任。严格的处理机制可以起到警示作用,防止其他供应商违规。

②对违规供应商的相关信息进行公示,列入供应商黑名单,禁止其再次参与本项目的食材供应。通过公示和黑名单制度,提高供应商的违规成本,维护市场秩序。

③加强对市场的巡查和监管,防止供应商通过不正当手段规避禁令。增加巡查频率,加强对供应商的监督管理,确保禁令得到有效执行。

供应商动态评估体系

评估指标设定

①设定全面的评估指标,涵盖食材质量、供应能力、价格合理性、服务水平、信誉状况等多个方面。全面的评估指标可以更客观地评价供应商的综合实力。

②为每个评估指标设定明确的评估标准和权重,确保评估结果的客观性和公正性。根据项目需求和市场情况,合理确定各指标的权重,使评估结果更具针对性。

③根据项目需求和市场变化,及时调整评估指标和标准。随着项目的推进和市场的变化,不断优化评估指标和标准,以适应不同阶段的供应商管理要求。

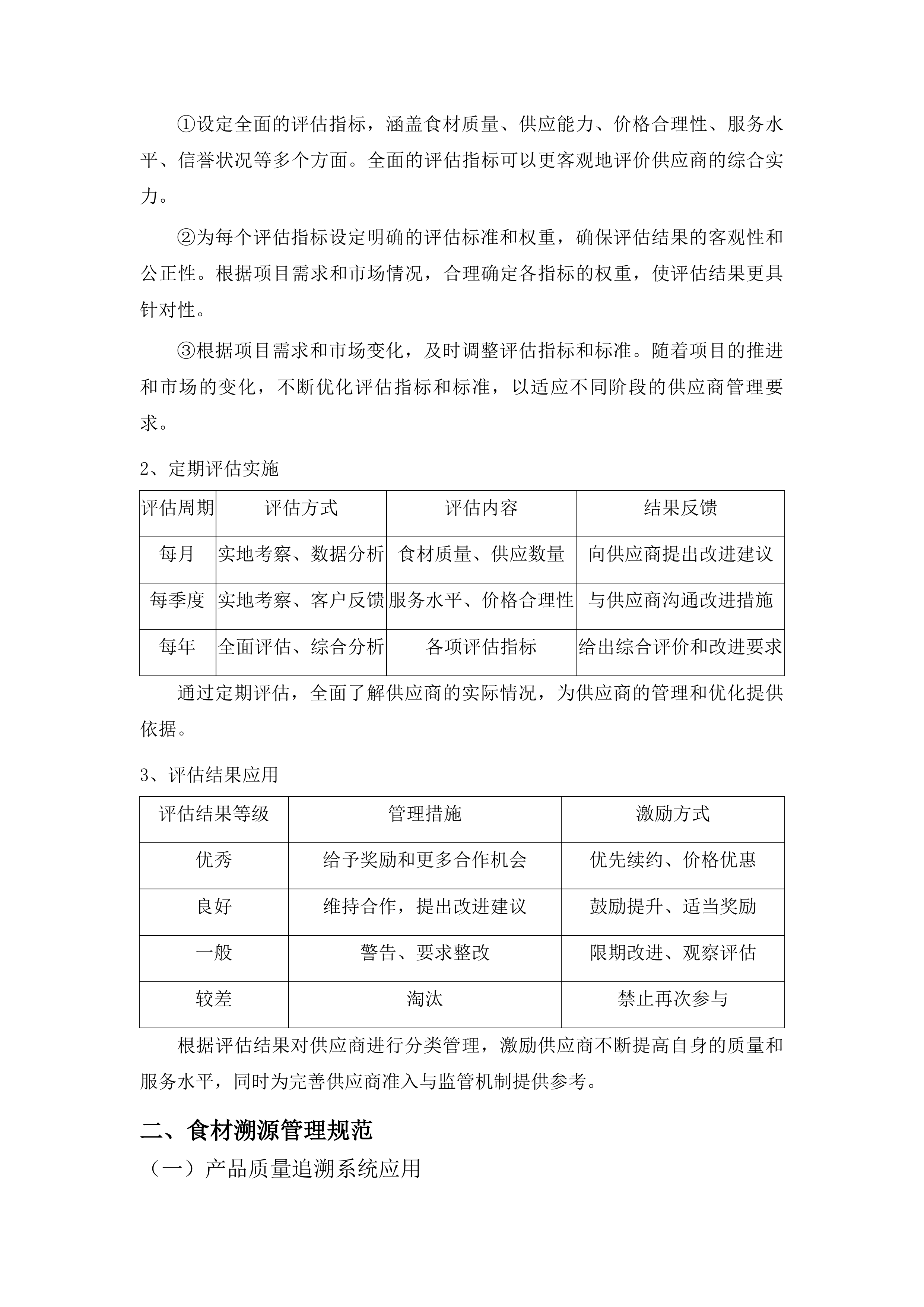

定期评估实施

评估周期

评估方式

评估内容

结果反馈

每月

实地考察、数据分析

食材质量、供应数量

向供应商提出改进建议

每季度

实地考察、客户反馈

服务水平、价格合理性

与供应商沟通改进措施

每年

全面评估、综合分析

各项评估指标

给出综合评价和改进要求

通过定期评估,全面了解供应商的实际情况,为供应商的管理和优化提供依据。

评估结果应用

评估结果等级

管理措施

激励方式

优秀

给予奖励和更多合作机会

优先续约、价格优惠

良好

维持合作,提出改进建议

鼓励提升、适当奖励

一般

警告、要求整改

限期改进、观察评估

较差

淘汰

禁止再次参与

根据评估结果对供应商进行分类管理,激励供应商不断提高自身的质量和服务水平,同时为完善供应商准入与监管机制提供参考。

食材溯源管理规范

产品质量追溯系统应用

追溯系统功能使用

采购信息记录

1)详细记录食材的采购日期、供应商名称、采购数量、采购价格等信息,确保数据准确无误,为后续的成本核算和质量追溯提供基础。

2)将采购合同、发票等相关文件上传至追溯系统,通过电子文档的形式保存,保证采购信息的真实性和完整性,便于随时查阅和核对。

3)对采购的食材进行批次编号,采用科学合理的编号规则,以便在后续的加工、运输、销售等环节进行精准跟踪和管理,提高追溯效率。

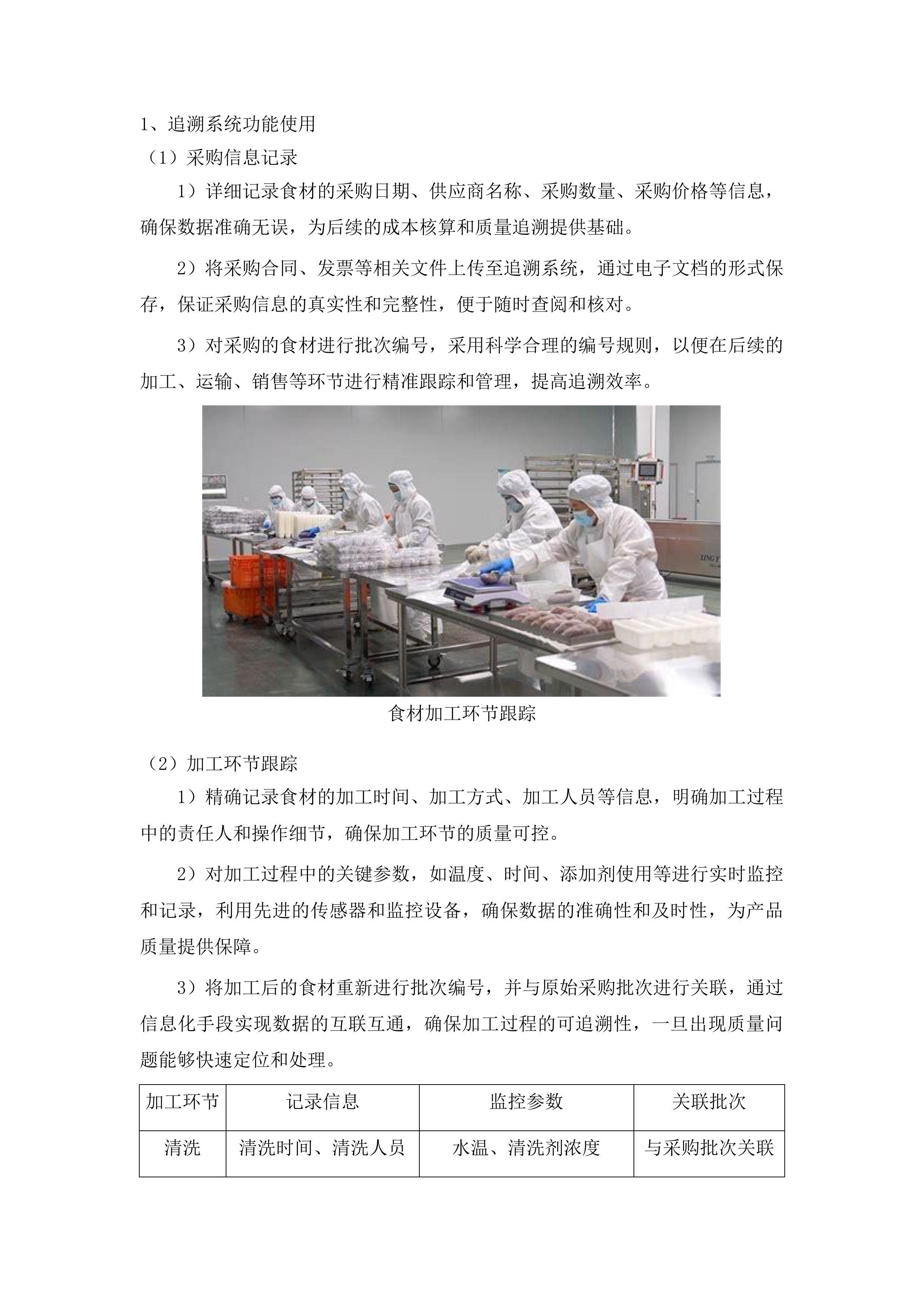

食材加工环节跟踪

加工环节跟踪

1)精确记录食材的加工时间、加工方式、加工人员等信息,明确加工过程中的责任人和操作细节,确保加工环节的质量可控。

2)对加工过程中的关键参数,如温度、时间、添加剂使用等进行实时监控和记录,利用先进的传感器和监控设备,确保数据的准确性和及时性,为产品质量提供保障。

3)将加工后的食材重新进行批次编号,并与原始采购批次进行关联,通过信息化手段实现数据的互联互通,确保加工过程的可追溯性,一旦出现质量问题能够快速定位和处理。

加工环节

记录信息

监控参数

关联批次

清洗

清洗时间、清洗人员

水温、清洗剂浓度

与采购批次关联

切割

切割时间、切割人员

刀具锋利度、切割尺寸

与采购批次关联

烹饪

烹饪时间、烹饪人员

温度、时间、调料用量

与采购批次关联

运输配送信息

1)详细记录食材的运输日期、运输车辆信息、运输路线等信息,为运输过程的管理和优化提供依据,确保食材能够按时、安全地送达目的地。

2)对运输过程中的温度、湿度等环境参数进行实时监测和记录,采用专业的环境监测设备,确保食材在运输过程中的质量安全,防止因环境因素导致的质量问题。

3)记录食材的配送时间、配送地点、收货人等信息,通过信息化手段实现配送信息的实时共享,确保配送过程的可追溯性,提高客户满意度。

系统数据更新维护

日常数据检查

1)每天对系统中的数据进行全面检查,包括采购信息、加工信息、运输信息等,确保数据的完整性和准确性,避免因数据错误导致的追溯失误。

2)检查数据的录入是否规范,是否存在漏录、错录等情况,制定严格的数据录入标准和审核流程,确保数据的质量。

3)对数据的更新情况进行跟踪,确保数据及时更新,采用自动化的数据更新机制,提高数据的时效性。

系统数据日常检查

检查内容

检查方法

处理措施

采购信息

与采购合同、发票核对

修正错误数据、补充缺失数据

加工信息

与监控记录对比

修正错误数据、补充缺失数据

运输信息

与车辆监控数据核对

修正错误数据、补充缺失数据

异常数据处理

1)当系统中出现异常数据时,及时组织专业人员进行调查和分析,通过数据挖掘和统计分析等方法,找出问题的原因。

2)根据问题的原因,采取相应的措施进行处理,如修正数据、补充数据等,确保数据的准确性和可靠性。

3)对异常数据的处理情况进行详细记录,包括处理时间、处理人员、处理方法等,以便后续查询和分析,为系统的优化提供依据。

数据备份恢复

1)定期对系统中的数据进行备份,备份周期根据数据的重要性和更新频率确定,备份数据存储在安全的位置,如异地数据中心或云端服务器,防止数据丢失。

2)当系统出现故障或数据丢失时,能够及时恢复备份数据,制定完善的数据恢复预案和演练计划,确保系统的正常运行。

3)对数据备份和恢复的过程进行详细记录,包括备份时间、恢复时间、备份数据量等,以便后续查询和分析,为系统的可靠性提供保障。

追溯信息查询权限设置

用户角色分类

1)将用户分为管理人员、采购人员、配送人员、质量检测人员等不同角色,根据不同的工作职责和权限需求,为每个角色分配相应的查询权限。

2)根据不同的角色,确定其可以查询的追溯信息范围,如管理人员可以查询所有信息,采购人员只能查询采购相关信息等,确保信息的安全性和保密性。

3)对每个角色的查询权限进行详细的定义和说明,制定明确的权限管理手册和操作指南,确保用户能够正确使用查询权限。

权限审批流程

1)当用户需要查询追溯信息时,需要提交权限申请,申请内容包括查询原因、查询范围、查询时间等,确保申请的合理性和必要性。

2)申请提交后,由相关的管理人员进行审批,审批过程严格按照权限管理规定进行,确保审批的公正性和准确性。

3)审批通过后,用户才能获得相应的查询权限,系统会自动记录用户的权限变更信息,以便后续查询和审计。

查询记录管理

1)对用户的查询记录进行详细的记录和管理,包括查询时间、查询内容、查询用户等信息,通过数据挖掘和分析技术,为系统的优化和安全管理提供支持。

2)记录查询的时间、查询的内容、查询的用户等信息,建立完善的查询记录数据库,便于后续的统计和分析。

3)定期对查询记录进行统计和分析,以便发现异常情况并及时处理,如频繁查询敏感信息、异常的查询时间等,确保系统的安全性和稳定性。

食材来源信息档案建立

供应商资质审核与信息收集

资质文件审查

1)对供应商提供的资质文件进行真实性和有效性的审查,通过与相关政府部门或权威机构进行核实,确保文件的合法性和可靠性。

2)检查资质文件的有效期,确保其在有效期内,避免使用过期的资质文件,为食材的质量安全提供保障。

3)对资质文件进行存档,以便后续查询和参考,采用电子化的存档方式,提高文件的管理效率和安全性。

基本信息登记

1)将供应商的基本信息录入到食材来源信息档案中,包括供应商名称、地址、联系方式、经营范围等,确保信息的准确性和完整性。

2)确保信息的准确性和完整性,通过与供应商进行沟通和核实,及时更新和补充信息,为后续的合作和管理提供依据。

3)对信息进行定期更新和维护,根据供应商的实际情况变化,及时调整信息内容,确保信息的时效性和有效性。

生产情况了解

1)通过实地考察、问卷调查等方式,深入了解供应商的生产情况,包括生产工艺、生产设备、质量控制体系等,为评估供应商的生产能力和质量控制水平提供依据。

2)评估供应商的生产能力和质量控制水平,根据考察和调查的结果,对供应商进行综合评价,选择优质的供应商进行合作。

3)将了解到的情况记录到食材来源信息档案中,建立详细的供应商档案,为后续的合作和管理提供参考。

实地考察供应商

食材批次信息记录

批次编号管理

1)制定统一的批次编号规则,采用科学合理的编号方法,确保编号的唯一性和可识别性,便于在追溯系统中进行查询和管理。

2)对批次编号进行严格管理,建立编号管理制度和审批流程,防止编号重复或混乱,确保追溯信息的准确性和可靠性。

3)将批次编号与食材的其他信息进行关联,如采购信息、加工信息、运输信息等,通过信息化手段实现数据的互联互通,提高追溯效率。

基本信息记录

1)准确记录每一批次食材的采购日期、数量、价格等基本信息,确保数据的准确性和完整性,为成本核算和质量追溯提供基础。

2)记录食材的生产日期、保质期、储存条件等关键信息,为食材的储存和使用提供指导,确保食材的质量安全。

3)对信息进行分类整理,按照批次编号、食材种类、采购时间等维度进行分类,确保信息的清晰和易读,便于查询和分析。

关联信息整合

1)将批次食材的供应商信息和质量检测报告与批次编号进行关联,通过信息化手段实现数据的互联互通,确保能够快速查询到某一批次食材的详细情况。

2)确保关联信息的准确性和完整性,通过与供应商和检测机构进行沟通和核实,及时更新和补充信息,为追溯工作提供可靠的依据。

3)通过关联信息,能够快速查询到某一批次食材的详细情况,包括供应商信息、质量检测结果、采购信息等,为质量追溯和管理提供支持。

信息档案定期更新与审查

信息更新频率

1)确定信息更新的时间间隔,根据食材的特性和市场情况,选择每月、每季度或每年更新一次,确保信息的时效性和准确性。

2)根据实际情况,对更新频率进行调整,如遇到供应商发生重大变化或市场情况发生波动时,及时增加更新频率。

3)确保在规定的时间内完成信息更新工作,建立信息更新的监督和考核机制,提高工作效率和质量。

信息类型

更新频率

更新责任人

供应商基本信息

每年

采购人员

食材批次信息

每月

仓库管理人员

质量检测报告

每季度

质量检测人员

审查内容与方法

1)审查信息的准确性、完整性和一致性,通过与原始文件和实际情况进行核对,确保信息的质量。

2)采用人工审查和系统自动审查相结合的方法,提高审查的效率和准确性,及时发现和纠正信息中的错误和问题。

3)对审查过程中发现的问题进行详细记录,包括问题描述、处理情况、处理时间等,为后续的改进和管理提供依据。

档案优化完善

1)根据审查结果,对档案中的信息进行修改和补充,确保信息的准确性和完整性,提高档案的质量和可用性。

2)优化档案的结构和格式,采用科学合理的分类方法和存储方式,提高档案的可读性和检索效率。

3)对档案进行备份,防止数据丢失,采用异地备份和云端备份等方式,确保数据的安全性和可靠性。

包装标签合规检查

标签内容完整性检查

基本信息检查

1)逐一核对标签上的食品名称、配料表、净含量等基本信息是否准确无误,通过与产品实际情况进行对比,确保信息的真实性和可靠性。

2)检查生产者(或)经销者的名称、地址和联系方式是否清晰可辨,便于消费者在需要时能够及时联系到相关方,为消费者的权益提供保障。

3)确保基本信息的完整性和准确性,避免因信息缺失或错误导致的消费者误解和安全隐患。

包装标签内容检查

日期与标准标注检查

1)检查生产日期和保质期的标注是否清晰、准确,通过与产品的实际生产和储存情况进行核对,确保消费者能够正确判断产品的新鲜度和安全性。

2)确认贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号等内容是否标注完整,确保产品的生产和销售符合相关法规和标准要求。

3)确保日期与标准标注符合相关法规要求,避免因标注不规范导致的法律风险和消费者投诉。

溯源信息检查

1)检查标签上是否附有产地、食品安全等溯源信息,通过与追溯系统中的信息进行核对,确保溯源信息的真实性和有效性。

2)确认溯源信息的真实性和有效性,通过与供应商和相关监管部门进行核实,确保信息的可靠性和可追溯性。

3)确保溯源信息能够满足追溯管理的要求,为食品安全追溯提供支持,提高食品安全保障水平。

标签印刷质量检查

印刷清晰度检查

1)仔细观察标签上的文字、图案是否清晰可辨,通过肉眼观察和放大镜检查等方式,确保消费者能够清楚地读取标签上的信息。

2)检查是否存在模糊、重影等印刷质量问题,及时发现和处理印刷过程中的缺陷,避免因印刷质量问题导致的消费者误解和安全隐患。

3)确保印刷清晰度符合要求,制定严格的印刷质量标准和检验流程,提高标签的印刷质量和美观度。

检查项目

检查方法

合格标准

文字清晰度

肉眼观察、放大镜检查

文字清晰可辨,无模糊、重影现象

图案清晰度

肉眼观察、放大镜检查

图案清晰完整,无变形、缺失现象

颜色一致性

与标准色样对比

颜色均匀一致,无明显色差

颜色与褪色检查

1)检查标签的颜色是否均匀一致,通过与标准色样进行对比,确保标签的颜色符合设计要求和消费者的视觉感受。

2)观察是否存在掉色、褪色等情况,通过模拟实际使用环境进行测试,确保标签在运输和储存过程中颜色稳定,不影响信息的读取和产品的美观度。

3)确保颜色质量符合要求,选择质量可靠的印刷材料和工艺,提高标签的颜色稳定性和耐久性。

粘贴牢固度检查

1)检查标签的粘贴是否牢固,有无翘边、起泡等现象,通过手动按压和模拟运输振动等方式,确保标签在运输和储存过程中不会脱落。

2)确保标签在运输和储存过程中不会脱落,避免因标签脱落导致的信息丢失和产品混淆,为产品的管理和销售提供保障。

3)对粘贴不牢固的标签及时进行处理,如重新粘贴、更换标签等,确保标签的粘贴质量符合要求。

标签合规性与法规一致性审查

法规符合性审查

1)对照相关法规,逐一审查标签内容是否符合要求,通过与《食品安全国家标准预包装食品标签通则》等法规进行对比,确保标签的内容和格式符合法律规定。

2)检查标签上的各项信息是否按照法规规定的格式和内容进行标注,确保标签的规范性和一致性,避免因标注不规范导致的法律风险和消费者投诉。

3)确保标签合规性与法规一致,建立严格的标签审核制度和流程,提高标签的合规性和质量。

信息真实性审查

1)核实标签上的信息是否与实际产品相符,通过与产品的实际情况进行对比,确保标签上的信息真实可靠,避免虚假宣传和误导消费者。

2)检查是否存在虚假宣传、夸大功效等误导消费者的内容,通过对标签内容进行分析和评估,及时发现和纠正虚假信息,保护消费者的合法权益。

3)确保标签信息的真实性和可靠性,建立标签信息审核机制和责任追究制度,提高标签信息的质量和可信度。

设计格式审查

1)检查标签的设计和格式是否符合法规规定的要求,通过与相关法规和标准进行对比,确保标签的设计和排版符合规范,便于消费者阅读和理解。

2)确认标签的字体、字号、颜色等是否符合规定,确保标签的视觉效果清晰、美观,符合消费者的审美需求。

3)确保标签的设计格式合规,建立标签设计审核制度和流程,提高标签的设计质量和规范性。

产地溯源信息核验

产地证明文件审核

文件收集与整理

1)向供应商索要食材的产地证明文件,通过与供应商进行沟通和协商,确保能够及时获取到有效的产地证明文件。

2)对收集到的文件进行分类整理,按照文件的类型、时间、产地等维度进行分类,便于后续的审核和查询。

3)确保文件的完整性和规范性,检查文件的格式、内容、签字盖章等是否符合要求,避免因文件不规范导致的审核困难和风险。

真实性与有效性审核

1)通过官方渠道或其他可靠途径,核实产地证明文件的真实性,与相关政府部门或权威机构进行联系和核实,确保文件的合法性和可靠性。

2)检查文件的有效期,确保其在有效期内,避免使用过期的产地证明文件,为食材的质量安全提供保障。

3)对文件的格式和内容进行审查,确保符合相关要求,如文件的编号、日期、签字盖章等是否规范,产地信息是否准确等。

信息一致性核对

1)将产地证明文件上的信息与标签上标注的产地进行核对,通过对比两者的信息,确保产地信息的一致性和准确性。

2)检查两者是否一致,有无差异或矛盾,如产地名称、地址、范围等是否相符,及时发现和处理信息不一致的问题。

3)对不一致的情况进行进一步调查和核实,与供应商进行沟通和协商,查明原因并采取相应的措施进行处理,确保产地信息的真实性和可靠性。

实地考察与供应商访谈

实地考察安排

1)制定实地考察计划,确定考察的时间、地点和人员,根据供应商的分布和实际情况,合理安排考察行程,确保考察的有效性和全面性。

2)对考察过程进行详细记录,包括考察的内容、发现的问题等,通过拍照、录像、笔记等方式,记录考察的全过程,为后续的分析和决策提供依据。

3)根据考察结果,撰写考察报告,对考察的情况进行总结和分析,提出改进建议和措施,为供应商的管理和合作提供参考。

供应商访谈准备

1)准备好访谈提纲,明确访谈的目的和问题,根据考察的重点和需求,设计合理的访谈问题,确保能够获取到有用的信息。

2)提前与供应商沟通,确定访谈的时间和方式,尊重供应商的意见和安排,确保访谈的顺利进行。

3)对访谈过程进行录音或记录,确保信息的准确性和完整性,便于后续的整理和分析。

信息验证与分析

1)将实地考察和访谈获取的信息与产地溯源信息进行对比分析,通过数据挖掘和统计分析等方法,找出信息之间的差异和联系,为产地溯源信息的准确性和可靠性提供评估。

2)验证信息的真实性和可靠性,通过与相关政府部门或权威机构进行核实,确保信息的合法性和可信度。

3)对不一致或有疑问的信息进行进一步调查和核实,与供应商进行沟通和协商,查明原因并采取相应的措施进行处理,确保产地溯源信息的准确性和可靠性。

溯源信息与产品特性匹配度评估

环境因素分析

1)研究产地的自然环境、气候条件、土壤质量等因素,通过查阅相关资料和实地考察等方式,了解产地的环境特点和优势。

2)了解这些因素对食材的生长、口感、营养成分等特性的影响,通过科学实验和数据分析等方法,揭示环境因素与食材特性之间的内在联系。

3)建立环境因素与食材特性的关联模型,通过数学建模和计算机模拟等方法,预测不同环境条件下食材的特性变化,为食材的质量控制和品质提升提供依据。

特性匹配度评估

1)将溯源信息中描述的食材特性与实际产品的特性进行对比,通过感官评价、理化分析等方法,评估两者的相似度和差异程度。

2)评估两者的匹配程度,判断是否存在差异,根据评估结果,确定食材的质量等级和市场定位。

3)对差异较大的情况进行深入分析和调查,通过与供应商进行沟通和协商,查明原因并采取相应的措施进行改进,确保食材的质量和品质符合要求。

准确性判断与处理

1)根据评估结果,判断产地溯源信息的准确性,通过综合分析和评估,确定溯源信息的可靠性和可信度。

2)对于不准确的信息,及时与供应商沟通并进行纠正,与供应商进行协商和沟通,要求其提供准确的溯源信息。

3)对溯源信息进行更新和完善,确保其准确性和可靠性,建立溯源信息管理机制和更新流程,及时更新和维护溯源信息。

评估结果

判断结论

处理措施

匹配度高

溯源信息准确

继续使用该溯源信息

匹配度一般

溯源信息基本准确

与供应商沟通,核实信息并进行修正

匹配度低

溯源信息不准确

要求供应商重新提供准确的溯源信息

食品安全追溯流程

追溯启动条件与触发机制

启动条件设定

1)制定详细的食品安全追溯启动条件清单,包括产品质量问题、消费者投诉、监管部门要求等,明确每个条件的具体判断标准和依据。

2)明确每个条件的具体判断标准和依据,如产品质量问题的判断标准可以是微生物超标、有害物质残留等,确保启动条件的合理性和可操作性。

3)确保启动条件的合理性和可操作性,避免因启动条件过于宽松或严格导致的追溯资源浪费或追溯不及时等问题。

触发机制建立

1)建立一套完善的追溯触发机制,包括信息收集、传递和处理流程,通过信息化手段实现追溯信息的快速收集、传递和处理。

2)当满足启动条件时,能够及时触发追溯流程,确保追溯工作的及时性和有效性。

3)确保触发机制的及时性和准确性,通过设置预警系统和自动触发功能,提高追溯工作的效率和质量。

触发条件

信息收集方式

信息传递途径

信息处理流程

产品质量问题

检测报告、投诉记录

内部系统、邮件、电话

审核、分析、追溯

消费者投诉

投诉记录、反馈信息

内部系统、邮件、电话

审核、分析、追溯

监管部门要求

文件通知、指令要求

内部系统、邮件、电话

审核、分析、追溯

责任划分与明确

1)确定追溯工作的责任部门和人员,明确各部门和人员的职责和权限,建立责任追究制度,确保追溯工作的落实。

2)明确各部门和人员的职责和权限,如采购部门负责提供采购信息,质量检测部门负责提供检测报告等,确保各部门和人员能够各司其职,协同工作。

3)建立责任追究制度,对追溯工作中出现的问题和失误进行责任追究,提高各部门和人员的工作积极性和责任感。

追溯信息收集与整合

信息收集范围

1)明确需要收集的追溯信息范围,包括采购、加工、运输、配送等环节的信息,确保信息收集的全面性和准确性。

2)确保信息收集的全面性和准确性,通过建立信息收集制度和流程,规范信息收集的方法和标准。

3)制定信息收集的具体方法和流程,如采用电子表格、数据库等方式进行信息收集,确保信息的及时、准确和完整。

信息整合与分析

1)对收集到的信息进行分类整理和整合,按照批次编号、食材种类、时间顺序等维度进行分类,便于后续的分析和查询。

2)运用数据分析工具和方法,找出问题的根源和可能的影响范围,通过数据挖掘、统计分析等技术,为问题的解决提供依据。

3)形成详细的追溯分析报告,对追溯过程和结果进行总结和分析,提出改进建议和措施,为食品安全管理提供参考。

信息反馈与沟通

1)将整合后的信息及时反馈给相关部门和人员,通过内部系统、邮件、电话等方式,确保信息的及时传递和共享。

2)建立有效的沟通机制,确保信息的及时传递和共享,促进各部门和人员之间的协作和配合。

3)根据反馈信息,采取相应的措施进行处理,如召回问题产品、改进生产工艺等,确保食品安全问题得到及时解决。

追溯结果处理与改进措施制定

问题食材处理

1)根据追溯结果,确定问题食材的处理方式,如召回、销毁等,确保问题食材不会继续流入市场,保障消费者的食品安全。

2)制定处理方案和流程,确保处理工作的安全和规范,明确处理的责任人和时间节点,确保处理工作的顺利进行。

3)对处理过程进行记录和跟踪,确保处理结果符合要求,通过拍照、录像、报告等方式,记录处理的全过程,为后续的审计和评估提供依据。

原因分析与改进

1)深入分析问题产生的原因,找出管理、生产、运输等环节存在的漏洞,通过系统分析和调查研究,确定问题的根源和关键因素。

2)制定针对性的改进措施,明确责任人和时间节点,确保改进措施能够得到有效落实。

3)对改进措施的实施效果进行跟踪和评估,通过定期检查和数据分析等方式,评估改进措施的有效性和可持续性,及时调整和完善改进措施。

流程评估与优化

1)对食品安全追溯流程进行全面评估,找出存在的问题和不足,通过问卷调查、现场观察、数据分析等方式,评估追溯流程的效率、准确性和可靠性。

2)根据评估结果,对追溯流程进行优化和改进,如简化流程、增加环节、提高信息化水平等,提高追溯流程的效率和质量。

3)建立流程优化的长效机制,不断提高追溯工作的效率和准确性,通过持续改进和创新,确保食品安全追溯流程始终处于最佳状态。

配送人员行为准则

健康证持有要求

健康证必备条件

1)配送人员须持有有效的健康证,且该健康证的颁发机构需严格符合国家相关规定,以确保其权威性和合法性。只有具备这样正规的健康证,才能证明配送人员具备从事食品配送工作的基本健康条件。

2)健康证的有效期应完整覆盖整个服务工期,这是为了保证在服务期间内,配送人员始终具备从业资格,不会因健康证过期而影响食材的正常配送,从而保障本项目的顺利进行。

3)健康证的检查项目应全面涵盖食品行业要求的相关健康指标,通过这些检查能够确保配送人员身体健康,无传染性疾病,避免因人员健康问题导致食品受到污染,保障采购人所接收食材的安全性。

4)需定期对配送人员的健康证进行细致检查和及时更新,这样可以有效确保健康证的有效性和合规性,及时发现并处理健康证可能出现的问题,如过期、信息错误等情况。

健康证审核流程

1)在招聘配送人员时,会严格审核其健康证的真实性和有效性,仔细核对健康证的各项信息,包括颁发机构、有效期、检查项目等,防止虚假健康证的出现,从源头上保障配送人员的健康状况符合要求。

2)建立健康证档案,详细记录配送人员的健康证信息,如颁发日期、有效期等。通过建立档案,能够方便对健康证信息进行管理和查询,随时掌握配送人员健康证的状态。

3)定期对健康证档案进行更新和维护,及时将新的健康证信息录入档案,修正过期或错误的信息,确保档案信息的准确性,为后续的管理工作提供可靠的依据。

4)在健康证即将到期时,会提前通知配送人员进行健康检查和换证,提醒他们合理安排时间,避免因健康证过期影响配送服务,确保配送工作的连续性和稳定性。

健康状况监测

1)除持有健康证外,会定期对配送人员进行全面的健康状况监测,包括体温检测、身体状况询问等。通过这些监测手段,可以及时发现配送人员身体的异常情况,做到早发现、早处理。

2)要求配送人员每日进行自我健康监测,让他们时刻关注自己的身体状况,如有身体不适及时报告。这样可以充分调动配送人员的自我管理意识,提高健康监测的效率。

3)若发现配送人员出现发热、咳嗽等症状,会立即暂停其配送工作,并安排就医检查。这是为了防止可能存在的疾病传播,保障其他人员和食材的安全。

4)根据医生的诊断结果,决定是否允许配送人员继续从事配送工作。只有在医生确认其身体状况适合工作后,才会让其恢复配送任务,确保配送过程中的食品安全。

采购人规章制度遵守

保密制度执行

1)严格遵守采购人的保密制度,严禁泄露配送数量、地点等信息。这些信息属于采购人的敏感信息,一旦泄露可能会对采购人造成不利影响,因此必须严格保密。

2)与配送人员签订保密协议,在协议中明确保密责任和义务。通过签订协议,可以增强配送人员的保密意识,让他们清楚知道自己在保密方面的责任。

3)对涉及采购人的敏感信息进行严格管理,采取加密存储、限制访问等措施。这些措施可以有效防止信息泄露,保障采购人信息的安全性。

4)定期对配送人员进行保密教育,通过培训、宣传等方式提高他们的保密意识,让他们深刻认识到保密工作的重要性。

工作纪律遵守

1)遵守采购人的工作纪律,按时上下班,杜绝迟到、早退、旷工等现象。严格的工作纪律是保证配送工作顺利进行的基础,只有按时到岗才能及时完成配送任务。

2)严格按照采购人的工作安排进行配送工作,不得擅自更改配送计划。随意更改配送计划可能会影响采购人的正常使用,因此必须严格执行采购人的安排。

3)在工作期间,保持良好的工作态度和职业素养,避免与采购人工作人员发生冲突。良好的工作态度和职业素养有助于建立良好的合作关系,提高工作效率。

4)积极配合采购人的各项工作检查和监督,对于检查中发现的问题及时进行整改。通过积极配合检查和整改,可以不断提高配送工作的质量。

工作纪律遵守

安全制度落实

1)遵守采购人的安全制度,全力确保配送过程中的食品安全和人员安全。食品安全是本项目的重中之重,人员安全也是保障配送工作顺利进行的关键。

2)定期对配送车辆进行全面的安全检查和维护,确保车辆性能良好。只有车辆性能稳定,才能保证食材在运输过程中的安全和质量。

3)在配送过程中,严格遵守交通规则,确保行车安全。遵守交通规则不仅是对自己和他人生命安全的负责,也是保证食材按时送达的重要前提。

4)加强对配送人员的安全教育,通过培训、演练等方式提高他们的安全意识和应急处理能力。在遇到突发情况时,能够及时有效地进行处理,减少损失。

车辆安全检查

配送对接流程规范

订单接收确认

1)配送人员在收到采购人的食材配送计划后,及时进行确认,仔细核对订单信息,确保其准确无误。只有准确的订单信息才能保证后续的配送工作顺利进行。

2)对订单中的食材品种、数量、质量要求等进行认真仔细的核对,如有疑问及时与采购人沟通。通过与采购人的沟通,可以避免因信息误解而导致的配送错误。

3)在确认订单后,及时将订单信息传达给相关部门,组织筹措和加工食材。这样可以保证食材能够按时准备好,满足采购人的需求。

4)建立订单接收确认记录,详细记录订单的接收时间、确认情况等信息,以备查询和追溯。记录可以为后续的管理和问题处理提供有力的依据。

配送准备工作

1)根据订单信息,精心准备好相应的食材和包装材料。确保食材的质量和数量符合订单要求,包装材料能够保证食材在运输过程中的安全和质量。

2)对配送车辆进行彻底的清洁和消毒,确保车辆符合卫生标准。干净卫生的车辆可以避免食材受到污染,保障食品安全。

3)检查配送车辆的设备和工具是否齐全、完好,如温度记录仪、冰块等。这些设备和工具对于保证食材的质量至关重要,必须确保其正常运行。

4)根据订单的配送时间和地点,合理规划配送路线,充分考虑交通状况等因素,确保按时送达。合理的路线规划可以提高配送效率,减少配送时间。

配送准备工作

配送签收流程

1)在配送到达采购人指定地点后,及时与采购人使用单位食堂管理员进行对接。与食堂管理员的有效对接是确保配送顺利完成的重要环节。

2)向食堂管理员提供食材配送清单,双方共同认真核对食材的品种、数量、质量等信息。通过核对可以确保食材符合采购人的要求。

3)如食材符合要求,食堂管理员在配送清单上签字确认;如存在问题,及时与采购人沟通解决。签字确认表示食材已经顺利交付,如有问题及时沟通可以避免后续的纠纷。

4)将签字确认后的配送清单带回公司存档,作为配送完成的有效凭证。存档的配送清单可以为公司的财务管理和服务评估提供依据。

运输工具消毒标准

运载工具定期消毒计划

常规消毒周期安排

每日消毒具体操作

每日对运载工具进行消毒是保障食材运输安全的基础工作。使用专业的消毒剂对运载工具的外部车身进行喷洒和擦拭,尤其注重车门把手、后视镜等经常接触的部位,这些部位与人手频繁接触,易沾染细菌和病毒,需重点清洁。对车厢内部进行清扫,清除残留的杂物和灰尘,然后用消毒剂进行全面喷洒,确保车厢内无细菌滋生。此外,对运载工具的轮胎、底盘等部位进行冲洗,去除泥土和污垢,防止污染物传播。通过这些每日消毒操作,可有效降低运载工具表面的细菌和病毒数量,保障食材运输环境的安全。

运载工具每日消毒

非每日使用工具消毒要点

对于非每日使用的运载工具,在使用前,需对其外观和内部进行检查,如发现有污渍或异味,及时进行清洁和消毒。使用后,立即对运载工具进行全面消毒,特别是装载食材的区域,要确保无残留的食材和污染物。此外,对运载工具的密封部位进行检查和清洁,防止细菌和湿气进入内部。这些消毒要点可确保非每日使用的运载工具在每次使用时都处于安全卫生的状态,避免对食材造成污染。

每周深度消毒流程

每周对运载工具进行深度消毒,可更彻底地清除细菌和污垢。首先对运载工具进行拆解,如拆除座椅、内饰等,以便对内部进行全面清洁。使用高压水枪对车厢内部进行冲洗,去除顽固的污渍和污垢,然后用消毒剂进行浸泡和消毒。对拆解下来的部件进行单独清洗和消毒,确保每个部件都干净卫生,最后进行组装和调试。通过每周深度消毒流程,可有效保障运载工具的整体卫生状况,为食材运输提供更可靠的环境。

特殊情况消毒调整

污染后紧急消毒步骤

当运载工具受到污染时,需立即采取紧急消毒措施。第一时间将运载工具转移到指定的消毒区域,避免对其他车辆和环境造成污染。对污染的区域进行隔离和标记,防止人员误触。使用专业的消毒剂对污染区域进行反复喷洒和擦拭,确保彻底清除细菌和污染物。在消毒过程中,严格按照消毒剂的使用说明进行操作,确保消毒效果。通过这些紧急消毒步骤,可迅速控制污染情况,保障食材运输的安全。

运载工具污染后紧急消毒

疫情期间消毒强化措施

在疫情期间,为了更好地保障食材运输安全,需对运载工具进行强化消毒。每日对运载工具进行多次消毒,包括表面、内部和空气消毒。增加消毒剂的浓度和使用量,确保消毒效果。对配送人员进行严格的防护要求,如佩戴口罩、手套等,防止交叉感染。此外,加强对运载工具的清洁和通风,保持空气流通。通过这些疫情期间的消毒强化措施,可有效降低病毒传播的风险,保障食材运输的安全。

闲置后重新启用消毒流程

当运载工具闲置一段时间后重新启用时,需进行全面的消毒。对运载工具进行全面的检查,包括外观、性能和卫生状况。对车厢内部进行清扫和擦拭,去除灰尘和杂物。使用消毒剂对运载工具进行全面消毒,确保无细菌滋生。在消毒过程中,注意对各个部位进行细致的清洁和消毒,特别是容易积聚灰尘和污垢的地方。通过这些闲置后重新启用的消毒流程,可确保运载工具在重新投入使用时处于安全卫生的状态。

消毒计划监督执行

监督人员职责明确

监督人员在消毒计划执行过程中起着关键作用。监督人员要熟悉消毒计划的内容和要求,确保严格按照计划执行。对消毒过程进行全程监督,检查消毒剂的使用方法和浓度是否正确。及时发现和纠正消毒过程中出现的问题,确保消毒工作质量。监督人员还需记录消毒过程中的相关信息,如消毒时间、消毒剂使用量等,以便后续的统计和分析。通过明确监督人员的职责,可有效保障消毒计划的顺利执行。

记录档案规范管理

消毒记录档案的规范管理有助于对消毒工作进行追溯和评估。消毒记录档案要采用电子化管理,方便查询和统计。记录内容要准确、完整,包括消毒时间、地点、运载工具编号、消毒剂名称和使用量等信息。定期对记录档案进行备份和保存,防止数据丢失。此外,对记录档案进行分类整理,便于快速查找和使用。通过规范管理消毒记录档案,可提高消毒工作的透明度和可追溯性。

效果评估与问题整改

定期对运载工具进行细菌检测,评估消毒效果。若发现消毒效果不佳,及时分析原因,并调整消毒计划和方法。对整改情况进行跟踪和复查,确保问题得到彻底解决。以下是一个简单的效果评估与问题整改表格:

评估指标

评估方法

问题分析

整改措施

复查结果

细菌检测结果

采样检测

消毒剂浓度不足

增加消毒剂浓度

合格

异味情况

嗅觉判断

通风不畅

增加通风设备

良好

车厢内仓材料要求

材料基本性能要求

抗腐蚀性能标准

车厢内仓材料的抗腐蚀性能是保障运载工具使用寿命和食材运输安全的重要因素。材料应能够承受一定浓度的酸碱溶液的浸泡,在规定时间内无明显腐蚀现象。经过抗腐蚀处理的材料,其表面应形成一层保护膜,有效防止腐蚀介质的侵入。材料的抗腐蚀性能应符合相关国家标准和行业要求。在选择材料时,需对其抗腐蚀性能进行严格检测,确保其能够满足实际使用需求。通过采用具有良好抗腐蚀性能的材料,可延长车厢内仓的使用寿命,减少因腐蚀导致的安全隐患。

防潮性能指标

车厢内仓材料的防潮性能直接影响食材的储存质量。材料的吸水率应控制在合理范围内,避免因吸收过多水分而导致性能下降。在高湿度环境下,材料应保持稳定的物理性能,不发生变形、膨胀等现象。材料应具有良好的防潮密封性,能够有效阻挡外界湿气的进入。通过对材料的防潮性能进行严格控制,可确保车厢内仓在潮湿环境下仍能保持干燥,为食材提供良好的储存条件。

清洁消毒便利性

为了便于对车厢内仓进行清洁和消毒,材料应具备良好的清洁消毒便利性。材料表面应光滑平整,无凸起和凹陷,便于清洁工具的操作。材料应能够耐受常用消毒剂的腐蚀,不会因消毒而损坏。材料的结构应简单,无复杂的缝隙和孔洞,避免污垢和细菌的积聚。通过选择具有良好清洁消毒便利性的材料,可提高清洁和消毒工作的效率,确保车厢内仓的卫生状况。

材料环保安全要求

环保指标达标

材料的环保指标达标是保障食材运输安全和人体健康的重要前提。材料的有害物质含量应符合国家相关标准的限量要求。材料应通过环保认证,确保其对环境和人体健康无害。材料的生产过程应符合环保要求,减少对环境的污染。以下是一个简单的材料环保指标达标表格:

环保指标

标准要求

检测结果

甲醛含量

不超过XXXmg/m³

符合要求

苯含量

不超过XXXmg/m³

符合要求

气体释放控制

材料在使用过程中应...

敦化市消防救援大队主副食定点采购投标方案.docx