洞庭湖系统保护与治理重大咨询研究-洞庭湖水生态健康评估、水环境演变趋势及生态疏浚工程的环境可行性研究投标方案

第一章 项目需求的理解

7

第一节 项目目标理解

7

一、 水生态健康评估目标

7

二、 水环境演变趋势分析目标

23

三、 生态疏浚环境可行性目标

46

第二节 项目任务理解

61

一、 生态环境现状调查诊断

61

二、 疏浚工程作用效益评估

79

三、 工程优化建议提出

90

第三节 项目重点理解

110

一、 水环境与沉积物研究

110

二、 水生生物与生境调查

127

三、 区域生态格局影响评估

147

四、 工程环境管理措施

164

第四节 项目难点理解

182

一、 复杂水系监测设计

182

二、 生态演变趋势预测

197

三、 工程生态影响量化

218

四、 成果协调与验收保障

229

第二章 项目技术服务方案

241

第一节 水环境研究

241

一、 水与沉积物环境监测

241

二、 疏浚工程水环境效应

253

三、 环境监测与风险防控

272

四、 分区生态修复规划

295

第二节 水生生物研究

307

一、 水生生物现状调查

307

二、 重点物种专项研究

320

三、 疏浚工程生物效应

329

四、 水生植被恢复研究

347

第三节 区域生态研究

361

一、 生态系统现状调查

361

二、 黑泥洲工程生态效应

374

三、 生态系统服务功能

388

四、 生态格局与风险评估

400

第四节 工程方案优化建议

410

一、 疏浚工程参数研究

410

二、 模型模拟与参数优化

429

三、 水沙条件与环境演变

445

四、 工程方案优化策略

458

第三章 质量体系及保证措施

482

第一节 质量管理体系

482

一、 ISO9001标准质量体系构建

482

二、 质量责任机制建立

491

第二节 质量控制流程

506

一、 项目实施全过程质控流程

506

二、 三级审核制度实施

519

第三节 关键环节质量保障

536

一、 水环境监测质量保障

536

二、 水生生物调查质量控制

550

三、 区域生态监测质量措施

559

四、 模型构建质量保障

572

第四节 成果质量保障

584

一、 研究报告质量控制

584

二、 报告评审机制实施

597

三、 成果提交质量保障

605

第五节 人员与设备保障

620

一、 专业研究团队配置

620

二、 技术设备保障措施

634

第四章 进度计划及保证措施

652

第一节 进度计划编制

652

一、 阶段划分及时间节点

652

二、 关键节点控制措施

663

第二节 任务分解与分工

670

一、 子课题任务分配

670

二、 人员职责与协作机制

680

第三节 进度保障机制

692

一、 进度动态监测方法

692

二、 资源调配与会议制度

706

第四节 风险应对措施

718

一、 风险因素识别与评估

718

二、 应急预案与缓冲机制

724

第五章 安全及保密措施

734

第一节 安全管理体系

734

一、 项目安全责任机制

734

二、 安全生产规章制度

741

三、 安全管理人员配置

749

四、 安全风险管控措施

760

第二节 现场作业安全管理

772

一、 疏浚作业安全方案

772

二、 监测采样安全管理

785

三、 个人防护装备配置

793

四、 作业现场安全防护

800

五、 安全技术交底制度

810

第三节 数据与信息安全措施

817

一、 数据分级管理制度

817

二、 数据加密保护机制

825

三、 网络安全防护措施

833

四、 信息安全培训教育

842

第四节 保密管理制度

847

一、 保密管理责任体系

847

二、 保密资料管理制度

859

三、 研究成果保密管理

869

四、 保密人员管理要求

875

第五节 应急与突发事件应对

881

一、 应急预案体系建设

881

二、 应急响应机制建立

890

三、 应急物资保障配置

898

四、 应急演练组织实施

907

五、 事故报告处理流程

921

第六章 服务承诺

933

第一节 服务机制承诺

933

一、 项目服务对接人制度

933

二、 定期沟通协调机制

938

三、 多元化沟通渠道建设

944

四、 关键节点主动汇报机制

950

第二节 响应时间承诺

957

一、 紧急响应时效保障

957

二、 问题分类处理时限

963

三、 现场服务响应保障

969

第三节 成果交付承诺

976

一、 报告编制时效控制

976

二、 成果质量标准遵循

983

三、 交付物规格保障

991

四、 成果汇报支持服务

997

第四节 售后支持承诺

1002

一、 免费技术支持服务

1002

二、 成果延伸服务保障

1010

三、 专业技能培训服务

1016

四、 成果修订完善服务

1024

第五节 履约保障承诺

1030

一、 技术力量投入保障

1030

二、 项目团队稳定性保障

1037

三、 研究成果原创性保障

1043

四、 过程监督整改机制

1053

项目需求的理解

项目目标理解

水生态健康评估目标

水生态系统现状诊断

水环境与沉积物环境调查

监测点合理布设

1)为全面了解工程区及周边水域的水环境与沉积物环境状况,我公司将在湖盆、四口水系、四水尾闾区及内湖水系合理布设不少于150个水与沉积物环境监测采样点。这些采样点的选择将充分考虑区域的代表性和典型性,确保能够覆盖不同的水域类型和生态环境。

2)确保采样点位能够全面覆盖工程区及周边水域,是获取准确环境数据的关键。通过合理的点位布局,可以更全面地掌握水域的水质特征、底质状况以及生态变化情况,为后续的研究和分析提供坚实的数据基础。

3)结合区域特点和研究需求,我公司将科学规划采样点位置。在规划过程中,会充分考虑水域的水流方向、水深变化、污染源分布等因素,以提高监测数据的代表性。同时,还会根据实际情况对采样点进行动态调整,确保监测工作的有效性和准确性。

长系列资料分析

通过收集相关区域长系列水质资料,对工程区及周边水域的水环境质量特征进行深入分析,能够了解该区域水质的长期变化趋势。同时,研究底质环境质量特征及变化情况,有助于掌握底质对水生态系统的潜在影响。

通过对长系列资料的分析,解析疏浚区及周边水域水环境质量、富营养化的演变特征,可以为制定针对性的水环境治理措施提供依据。

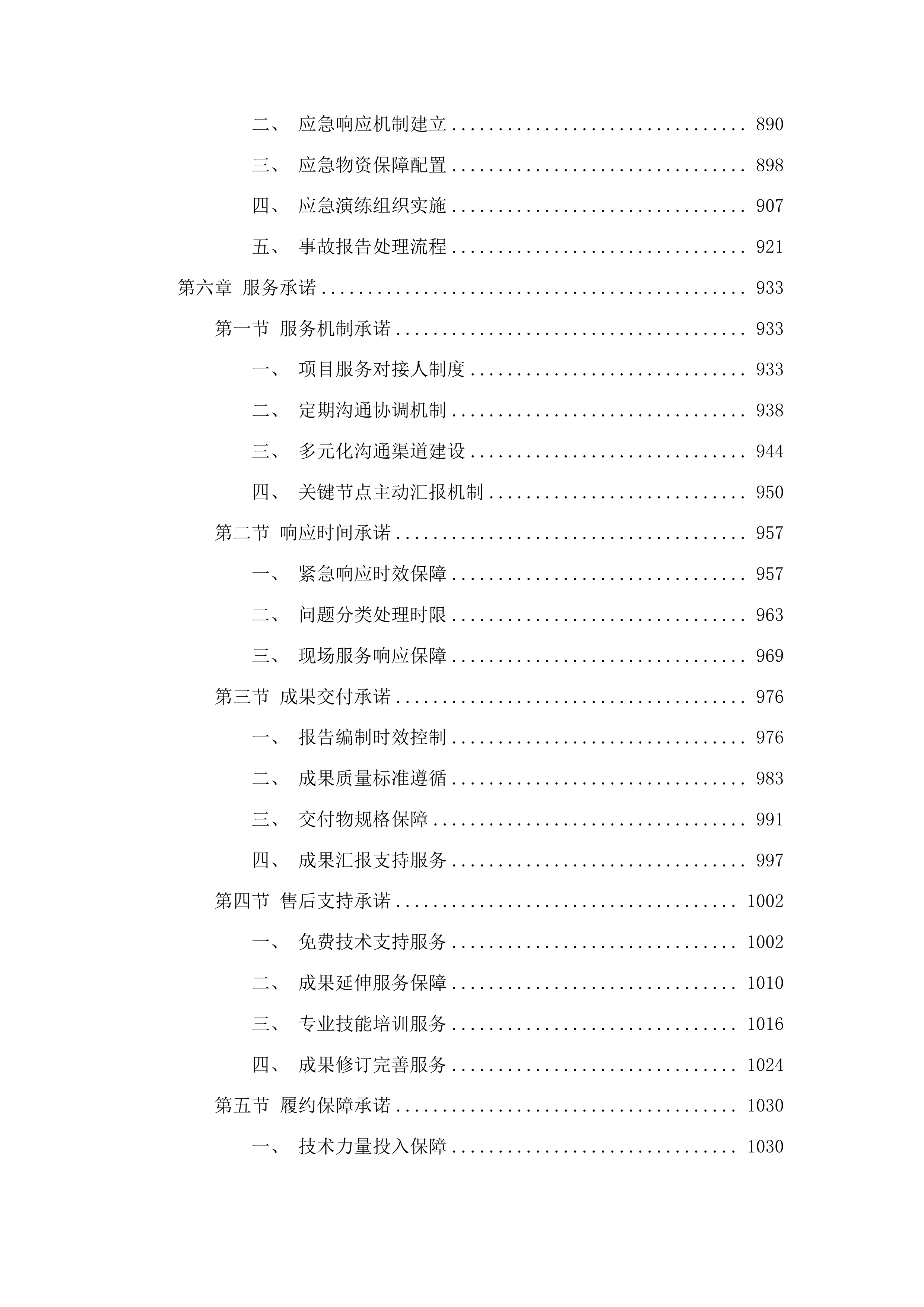

分析内容

分析方法

分析目的

水环境质量特征

统计分析、趋势分析

了解水质长期变化趋势

底质环境质量特征

实验室分析、对比分析

掌握底质对水生态系统的潜在影响

水环境质量演变特征

时间序列分析、相关性分析

解析疏浚区及周边水域水环境质量的演变规律

富营养化演变特征

营养状态指数法、聚类分析

了解富营养化的发展趋势和空间分布特征

主要问题诊断

1)根据监测数据和资料分析,诊断工程区及周边水域存在的主要水环境问题。这需要综合考虑水质指标、底质状况、生态系统结构等多个方面的因素,以准确找出问题的根源和表现形式。

2)分析这些问题对水生态系统健康的影响程度,为后续评估提供依据。通过量化分析和风险评估,可以确定问题的严重程度和潜在影响范围,从而为制定针对性的解决方案提供科学支持。

3)明确水环境问题的成因和发展趋势,以便制定针对性的解决方案。了解问题的成因可以从源头上采取措施进行治理,而掌握发展趋势则有助于提前制定应对策略,防止问题进一步恶化。

水生生物状况评估

监测点布置

1)布设不少于25个水生生物监测采样点,开展鱼类、浮游植物、浮游动物及底栖动物监测分析。这些监测点的分布将覆盖工程区及周边水域的主要生境类型,以全面了解水生生物的种类、数量和分布情况。

2)确保监测点能够覆盖工程区及周边水域的主要生境类型,全面了解水生生物状况。不同的生境类型为水生生物提供了不同的生存条件和食物资源,因此全面覆盖生境类型可以更准确地反映水生生物的多样性和生态功能。

3)根据水域特点和生物分布规律,合理调整监测点位置,提高监测的准确性。例如,在水流较急的区域增加监测点密度,以捕捉更多的生物信息;在生物多样性较高的区域设置重点监测点,深入研究生物群落的结构和功能。

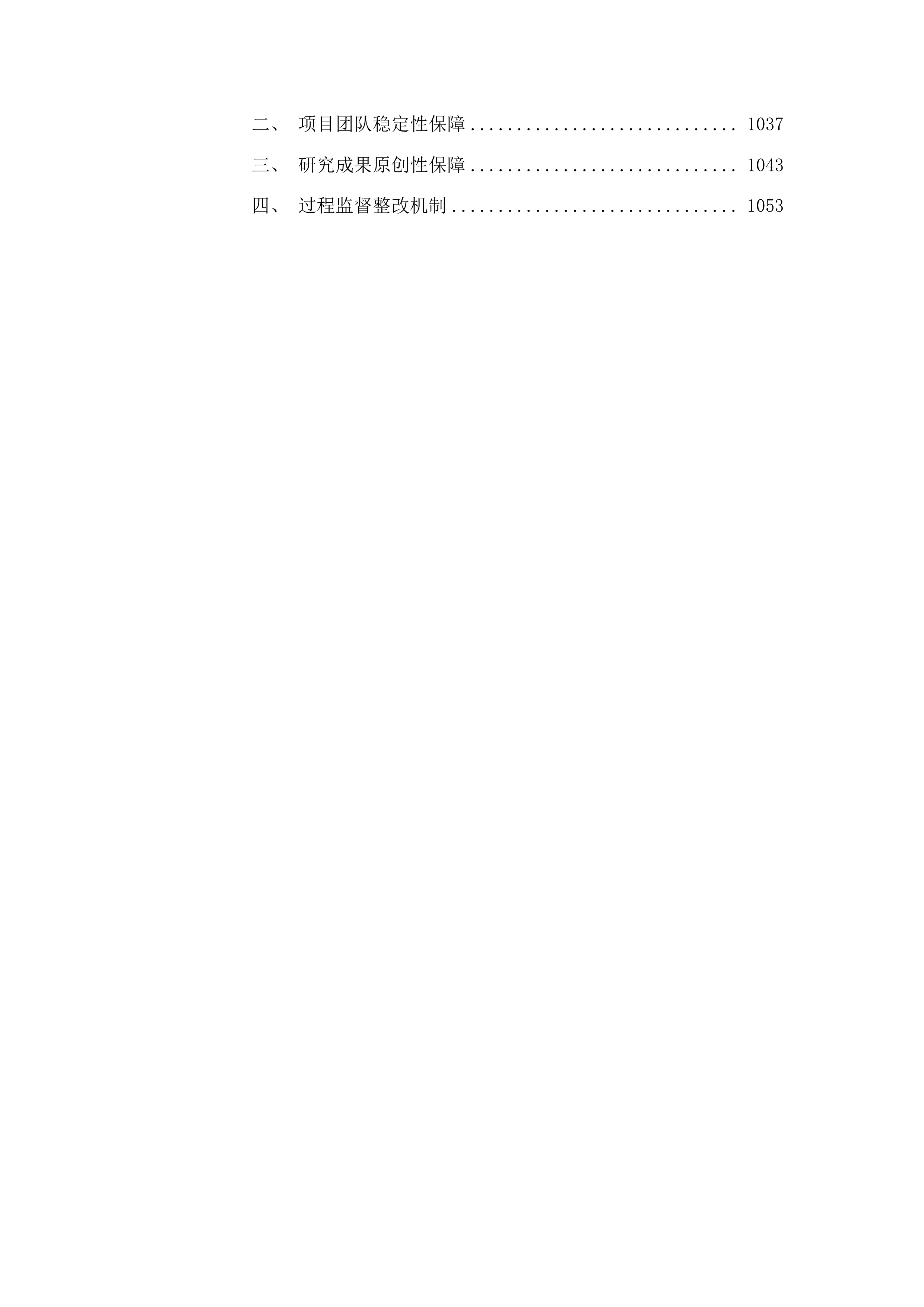

监测点类型

数量

覆盖生境类型

监测生物种类

鱼类监测点

8个

湖盆、河道、浅滩

鱼类

浮游植物监测点

7个

湖盆、河口、内湖

浮游植物

浮游动物监测点

5个

湖盆、河道、湿地

浮游动物

底栖动物监测点

5个

湖底、河底、滩涂

底栖动物

专项调查开展

1)对至少4个区域开展渔类早期资源调查,了解鱼类繁殖和生长情况。通过调查鱼类的产卵场、孵化场和幼鱼栖息地,可以掌握鱼类的繁殖规律和早期生长状况,为鱼类资源的保护和管理提供重要依据。

2)开展洄游鱼类和长江江豚专项调查,分析工程区及周边水域的水生动植物状况和生境变化。洄游鱼类和长江江豚是该区域的重要保护物种,它们的生存状况直接反映了水生态系统的健康程度。通过专项调查,可以及时发现生境变化对它们的影响,并采取相应的保护措施。

3)通过专项调查,掌握水生生物的保护需求和相关指标,为生态保护提供科学依据。了解水生生物的保护需求可以确定保护的重点和方向,而相关指标则可以用于评估保护措施的效果和生态系统的健康状况。

渔类早期资源调查

洄游鱼类和长江江豚专项调查

风险可能性评估

生物状况分析

1)分析工程区及周边水域的水生动植物状况和生境变化,评估水生生物的生存现状。通过对生物种类、数量、分布和生态功能的分析,可以了解水生生物的生存状况和面临的威胁,为制定保护策略提供基础。

2)研究水生生物保护需求、相关指标,明确保护的重点和方向。根据水生生物的生态特征和保护目标,确定需要保护的物种和生境,以及相应的保护措施和指标要求。

3)根据生物状况分析结果,判断水生态系统的健康程度和稳定性。水生态系统的健康程度和稳定性直接关系到水生生物的生存和发展,通过综合分析生物状况和环境因素,可以对水生态系统的健康状况进行评估,并提出相应的改善建议。

区域生态状况分析

监测点覆盖

1)布设不少于50个生态监测点,覆盖浅滩、洲滩、河口、内湖等典型生境。这些监测点将全面反映工程区及周边水域的生态状况,为区域生态分析提供数据支持。

2)确保监测点能够全面反映工程区及周边水域的生态状况,为区域生态分析提供数据支持。通过对生态系统的结构、功能和动态变化进行监测,可以了解生态系统的健康状况和变化趋势,为生态保护和管理提供科学依据。

3)根据生态系统的复杂性和多样性,合理设置监测点密度,提高监测的有效性。在生态系统复杂、生物多样性高的区域增加监测点密度,以获取更详细的生态信息;在生态系统相对简单的区域适当减少监测点密度,以提高监测效率。

关键物种调查

1)开展候鸟、麋鹿、东方田鼠等关键物种调查监测,了解其种群数量和分布情况。这些关键物种是区域生态系统的重要组成部分,它们的生存状况直接反映了生态系统的健康程度。通过调查监测,可以及时掌握它们的种群动态和分布变化,为保护措施的制定提供依据。

2)分析工程区及周边水域的关键物种栖息地变化情况,评估生态环境对物种生存的影响。栖息地是关键物种生存和繁衍的基础,了解栖息地的变化情况可以评估生态环境对物种生存的影响程度,为栖息地的保护和恢复提供指导。

3)通过关键物种调查,掌握区域生态系统的结构和功能特征,为生态保护提供科学依据。关键物种在生态系统中具有重要的生态功能,它们的存在和活动对生态系统的稳定性和多样性起着关键作用。通过对关键物种的调查,可以深入了解生态系统的结构和功能特征,为生态保护和管理提供科学依据。

生态状况评估

1)结合长系列野外观测资料,对工程区及周边水域的区域生态状况进行综合评估。长系列野外观测资料可以提供生态系统长期变化的信息,结合当前的监测数据进行综合分析,可以更全面、准确地评估生态状况。

2)分析河湖淤积对鸟类觅食和栖息地生境质量、鸟类空间分布格局的影响,评估生态系统的稳定性和可持续性。河湖淤积会改变水域的地形和水文条件,影响鸟类的觅食和栖息地生境质量,进而影响鸟类的空间分布格局。通过分析这些影响,可以评估生态系统的稳定性和可持续性,为生态保护和管理提供决策支持。

3)根据生态状况评估结果,提出针对性的生态保护和修复措施,促进区域生态系统的健康发展。针对评估中发现的问题和不足,制定相应的生态保护和修复措施,如栖息地保护、生态补水、生物多样性恢复等,以促进区域生态系统的健康发展。

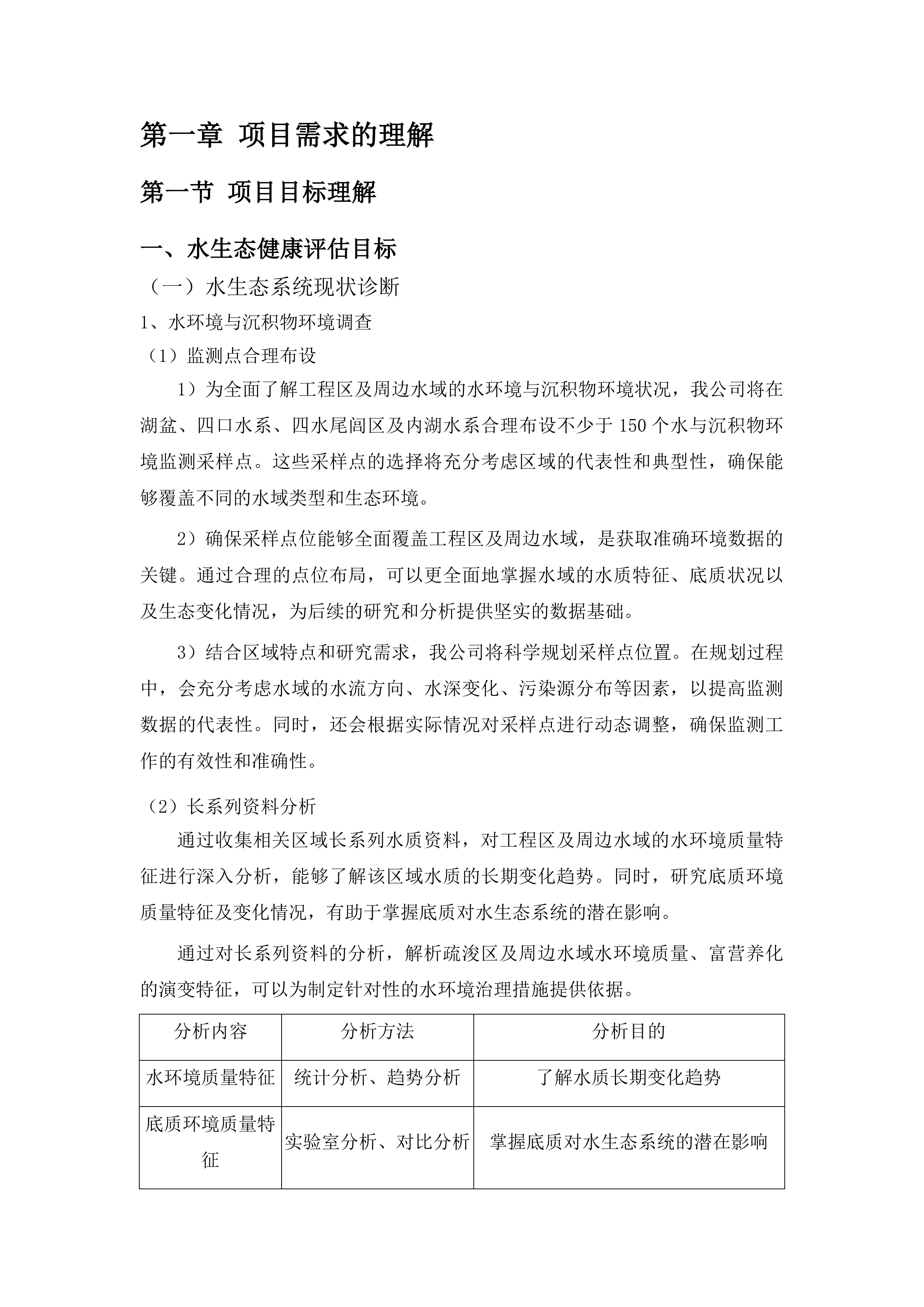

评估内容

评估方法

评估指标

评估结果

保护和修复措施

生态系统结构

生态系统调查、遥感监测

生物多样性指数、生态系统服务功能价值

XXX

栖息地保护、生物多样性恢复

生态系统功能

生态过程模拟、生态系统监测

物质循环速率、能量流动效率

XXX

生态补水、湿地恢复

生态系统稳定性

生态系统动态分析、风险评估

生态系统弹性、抗干扰能力

XXX

生态保护规划、生态工程建设

生态系统可持续性

生态系统健康评价、可持续发展指标体系

生态系统生产力、资源利用效率

XXX

生态教育、公众参与

健康状况综合评价

评价指标确定

水环境指标选取

1)选取与水环境质量相关的指标,如水质参数、富营养化程度等。水质参数是反映水环境质量的重要指标,包括酸碱度、溶解氧、化学需氧量等;富营养化程度则反映了水体中营养物质的含量和藻类生长情况。

2)结合区域特点和研究目的,确定具有代表性的水环境评价指标。不同区域的水环境特征和研究目的可能不同,因此需要根据实际情况选择合适的评价指标,以确保评价结果的准确性和可靠性。

3)确保评价指标能够准确反映水环境的健康状况和变化趋势。评价指标应该具有敏感性和特异性,能够及时反映水环境的变化情况,为水环境管理和决策提供科学依据。

水生生物指标筛选

1)筛选与水生生物状况相关的指标,如生物多样性、种群数量等。生物多样性是反映水生生物群落结构和功能的重要指标,包括物种丰富度、均匀度和多样性指数等;种群数量则反映了水生生物的生存状况和繁殖能力。

2)根据水生生物的生态特征和保护需求,确定关键的水生生物评价指标。不同水生生物的生态特征和保护需求可能不同,因此需要根据实际情况选择关键的评价指标,以确保评价结果能够反映水生生物的真实状况。

3)使评价指标能够全面反映水生生物的健康状况和生态功能。评价指标应该涵盖水生生物的各个方面,包括生长、繁殖、代谢等,以全面评估水生生物的健康状况和生态功能。

区域生态指标设定

1)设定与区域生态状况相关的指标,如生态系统服务功能、栖息地质量等。生态系统服务功能是指生态系统为人类提供的各种利益,包括物质生产、气候调节、水源涵养等;栖息地质量则反映了生态系统为生物提供的生存环境的优劣程度。

2)考虑区域生态系统的复杂性和多样性,确定合理的区域生态评价指标。区域生态系统的复杂性和多样性决定了评价指标的选择应该综合考虑多个方面的因素,以确保评价结果能够全面反映区域生态系统的健康状况。

3)确保评价指标能够综合反映区域生态系统的健康程度和可持续性。评价指标应该能够反映区域生态系统的结构、功能和动态变化,以及人类活动对生态系统的影响,以综合评估区域生态系统的健康程度和可持续性。

评价方法选择

科学方法采用

1)采用科学合理的评价方法,如综合指数法、层次分析法等。综合指数法是将多个评价指标综合成一个指数,以反映评价对象的总体状况;层次分析法是将复杂的问题分解为多个层次,通过比较各层次之间的相对重要性来确定评价指标的权重。

2)根据评价指标的特点和数据类型,选择合适的评价方法。不同的评价指标和数据类型可能需要不同的评价方法,因此需要根据实际情况选择合适的评价方法,以确保评价结果的准确性和可靠性。

3)确保评价方法能够准确、客观地评价水生态系统的健康状况。评价方法应该具有科学性、客观性和可操作性,能够准确反映水生态系统的真实状况,为水生态系统的管理和决策提供科学依据。

方法适用性分析

1)分析所选评价方法在本项目中的适用性和可靠性。不同的评价方法在不同的项目中可能具有不同的适用性和可靠性,因此需要对所选评价方法进行分析和验证,以确保其能够满足本项目的需求。

2)结合项目实际情况,对评价方法进行必要的调整和优化。根据项目的特点和需求,对评价方法进行适当的调整和优化,以提高评价结果的准确性和可靠性。

3)确保评价方法能够满足项目的研究需求和评价目标。评价方法应该能够准确反映水生态系统的健康状况和变化趋势,为项目的研究和决策提供科学依据。

方法验证校准

1)通过实际数据对评价方法进行验证和校准,提高评价结果的准确性。实际数据是评价方法验证和校准的基础,通过与实际数据的对比和分析,可以发现评价方法存在的问题和不足,并进行相应的调整和改进。

2)对比不同评价方法的结果,分析其差异和原因,选择最优的评价方法。不同的评价方法可能会得出不同的评价结果,通过对比和分析这些结果,可以找出差异的原因,并选择最优的评价方法。

3)确保评价方法能够稳定、可靠地评价水生态系统的健康状况。评价方法应该具有稳定性和可靠性,能够在不同的时间和空间条件下得出一致的评价结果,为水生态系统的管理和决策提供可靠的依据。

健康等级划分

等级标准制定

1)制定水生态系统健康等级的划分标准,明确不同等级的特征和界限。等级标准应该根据水生态系统的健康状况和评价指标,将水生态系统划分为不同的等级,并明确每个等级的特征和界限。

2)参考相关标准和规范,结合项目实际情况,确定合理的健康等级划分标准。相关标准和规范是制定健康等级划分标准的重要参考,同时还需要结合项目的实际情况,如区域特点、研究目的等,确定合理的健康等级划分标准。

3)确保等级标准能够清晰、准确地反映水生态系统的健康状况。等级标准应该具有明确的定义和量化指标,能够清晰、准确地反映水生态系统的健康状况,为水生态系统的管理和决策提供科学依据。

实际数据对比

1)将评价结果与健康等级划分标准进行对比,确定水生态系统的健康等级。通过将评价结果与健康等级划分标准进行对比,可以确定水生态系统所属的健康等级,为水生态系统的管理和决策提供依据。

2)分析评价结果与等级标准之间的差异,找出影响健康等级的关键因素。评价结果与等级标准之间可能存在一定的差异,通过分析这些差异,可以找出影响健康等级的关键因素,为水生态系统的管理和决策提供参考。

3)根据对比结果,提出针对性的改善措施,提高水生态系统的健康水平。根据对比结果,针对影响健康等级的关键因素,提出针对性的改善措施,如加强水污染治理、保护生态栖息地等,以提高水生态系统的健康水平。

健康状况评估

1)根据健康等级划分结果,对水生态系统的健康状况进行全面评估。健康等级划分结果是水生态系统健康状况评估的重要依据,通过对健康等级划分结果的分析和解读,可以全面评估水生态系统的健康状况。

2)分析不同健康等级下的生态系统特征和存在的问题,提出相应的保护和修复建议。不同健康等级下的生态系统具有不同的特征和存在的问题,通过对这些特征和问题的分析,可以提出相应的保护和修复建议,以促进水生态系统的健康发展。

3)为水生态系统的管理和决策提供科学依据,促进水生态系统的可持续发展。水生态系统的管理和决策需要科学依据的支持,通过对水生态系统健康状况的评估和分析,可以为水生态系统的管理和决策提供科学依据,促进水生态系统的可持续发展。

退化风险识别分析

风险因素识别

水环境风险因素

1)识别可能影响水环境质量的风险因素,如污染排放、河湖淤积等。污染排放是导致水环境质量恶化的主要原因之一,包括工业废水、生活污水、农业面源污染等;河湖淤积则会影响水体的流动性和自净能力,导致水质下降。

2)分析这些风险因素的来源、性质和影响程度,确定主要的水环境风险因素。通过对风险因素的来源、性质和影响程度的分析,可以找出主要的水环境风险因素,为水环境风险防控提供重点和方向。

3)为水环境风险防控提供依据,保障水环境的安全和稳定。识别和分析水环境风险因素是水环境风险防控的基础,通过采取相应的防控措施,可以降低水环境风险,保障水环境的安全和稳定。

水生生物风险因素

1)识别可能威胁水生生物生存和繁衍的风险因素,如栖息地破坏、过度捕捞等。栖息地破坏是导致水生生物数量减少和物种灭绝的主要原因之一,包括水域开发、围湖造田、河道整治等;过度捕捞则会导致水生生物资源的枯竭,影响水生生物的生存和繁衍。

2)评估这些风险因素对水生生物的影响程度,确定关键的水生生物风险因素。通过对风险因素对水生生物的影响程度的评估,可以找出关键的水生生物风险因素,为水生生物保护提供重点和方向。

3)为水生生物保护提供科学依据,促进水生生物的可持续发展。识别和分析水生生物风险因素是水生生物保护的基础,通过采取相应的保护措施,可以降低水生生物风险,促进水生生物的可持续发展。

区域生态风险因素

1)识别可能影响区域生态系统稳定性和可持续性的风险因素,如生态破坏、气候变化等。生态破坏是导致区域生态系统稳定性和可持续性下降的主要原因之一,包括森林砍伐、草原退化、湿地消失等;气候变化则会影响区域生态系统的结构和功能,导致生态系统的脆弱性增加。

2)分析这些风险因素的相互作用和综合影响,确定主要的区域生态风险因素。通过对风险因素的相互作用和综合影响的分析,可以找出主要的区域生态风险因素,为区域生态保护和修复提供重点和方向。

3)为区域生态保护和修复提供决策支持,保障区域生态系统的健康和安全。识别和分析区域生态风险因素是区域生态保护和修复的基础,通过采取相应的保护和修复措施,可以降低区域生态风险,保障区域生态系统的健康和安全。

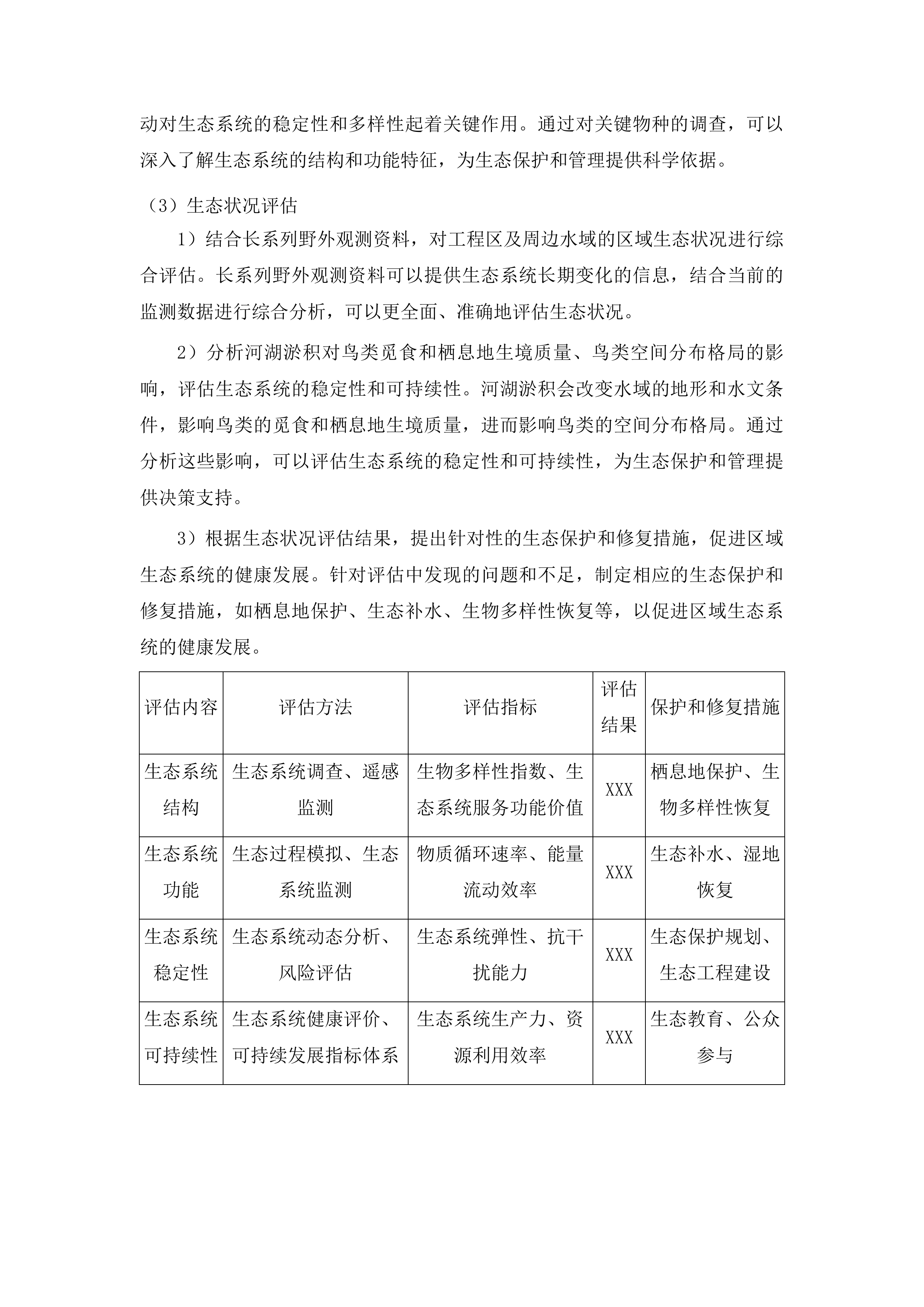

风险可能性评估

概率分析方法

1)采用科学的概率分析方法,评估各风险因素发生的可能性。概率分析方法是评估风险因素发生可能性的重要工具,包括历史数据统计分析、专家经验判断、模型模拟等。

2)结合历史数据和专家经验,确定风险因素发生的概率范围。历史数据和专家经验是确定风险因素发生概率范围的重要依据,通过对历史数据的分析和专家经验的总结,可以确定风险因素发生的概率范围。

3)为风险防控提供定量依据,提高风险应对的针对性和有效性。概率分析结果是风险防控的重要依据,通过对风险因素发生概率的评估,可以确定风险防控的重点和方向,提高风险应对的针对性和有效性。

不确定性分析

1)分析风险评估过程中的不确定性因素,如数据误差、模型不确定性等。风险评估过程中存在着各种不确定性因素,这些因素会影响风险评估结果的准确性和可靠性。通过分析这些不确定性因素,可以找出影响风险评估结果的主要因素,并采取相应的措施进行处理。

2)采用适当的方法对不确定性进行量化和处理,提高风险评估结果的可靠性。对不确定性进行量化和处理是提高风险评估结果可靠性的重要手段,包括蒙特卡罗模拟、敏感性分析、区间分析等。

3)为风险决策提供更全面的信息,降低决策风险。不确定性分析结果是风险决策的重要参考,通过对不确定性的分析和处理,可以为风险决策提供更全面的信息,降低决策风险。

可能性等级划分

1)根据风险因素发生的可能性大小,划分风险可能性等级。风险可能性等级划分是对风险因素发生可能性的一种分类和描述,通过将风险因素发生的可能性划分为不同的等级,可以更直观地了解风险的大小和程度。

2)明确不同等级的风险特征和应对策略,为风险防控提供指导。不同等级的风险具有不同的特征和应对策略,通过明确不同等级的风险特征和应对策略,可以为风险防控提供指导,提高风险防控的效率和效果。

3)确保风险防控措施能够与风险可能性相匹配,提高风险防控的效率和效果。风险防控措施应该根据风险可能性的大小进行合理配置,确保风险防控措施能够与风险可能性相匹配,提高风险防控的效率和效果。

风险影响程度分析

影响范围确定

1)确定各风险因素可能影响的范围,包括水域范围、生物种类等。风险因素的影响范围是指风险因素可能对哪些区域、哪些生物种类产生影响。通过确定风险因素的影响范围,可以更全面地了解风险的影响程度和后果。

2)分析风险因素的扩散途径和影响机制,评估其对水生态系统的潜在影响。风险因素的扩散途径和影响机制是指风险因素如何从源头传播到其他区域,以及如何对水生态系统产生影响。通过分析风险因素的扩散途径和影响机制,可以更准确地评估风险因素对水生态系统的潜在影响。

3)为风险防控措施的制定提供依据,确保风险影响得到有效控制。确定风险因素的影响范围和评估其对水生态系统的潜在影响是制定风险防控措施的重要依据,通过采取相应的防控措施,可以有效控制风险影响,保障水生态系统的安全和稳定。

影响程度评估

1)评估各风险因素对水生态系统健康状况的影响程度,如水质恶化、生物多样性下降等。风险因素对水生态系统健康状况的影响程度是指风险因素对水生态系统的结构、功能和服务产生的影响程度。通过评估风险因素对水生态系统健康状况的影响程度,可以更直观地了解风险的危害程度和后果。

2)采用定量和定性相结合的方法,对风险影响程度进行综合评估。定量和定性相结合的方法是指在评估风险影响程度时,既采用定量的指标和数据进行分析,又采用定性的描述和判断进行评估。通过采用定量和定性相结合的方法,可以更全面、准确地评估风险影响程度。

3)为风险防控措施的优先级确定提供参考,确保有限的资源得到合理利用。风险防控措施的优先级确定是指根据风险影响程度的大小和风险发生的可能性,确定哪些风险防控措施应该优先实施。通过为风险防控措施的优先级确定提供参考,可以确保有限的资源得到合理利用,提高风险防控的效率和效果。

综合风险评估

1)综合考虑风险因素的可能性和影响程度,进行综合风险评估。综合风险评估是指将风险因素的可能性和影响程度进行综合考虑,对风险的大小和程度进行评估。通过进行综合风险评估,可以更全面、准确地了解风险的状况和后果。

2)确定水生态系统面临的主要风险和关键风险点,为风险防控提供重点方向。主要风险和关键风险点是指在综合风险评估中,风险大小和程度较高的风险因素和区域。通过确定水生态系统面临的主要风险和关键风险点,可以为风险防控提供重点方向,提高风险防控的针对性和有效性。

3)根据综合风险评估结果,制定针对性的风险防控措施,保障水生态系统的安全和稳定。针对性的风险防控措施是指根据综合风险评估结果,针对主要风险和关键风险点采取的具体防控措施。通过制定针对性的风险防控措施,可以有效降低风险,保障水生态系统的安全和稳定。

评估指标体系构建

指标选取原则

科学性原则

1)指标选取应基于科学的理论和方法,具有明确的科学内涵。科学的理论和方法是指标选取的基础,只有基于科学的理论和方法,才能确保指标具有明确的科学内涵,能够准确反映水生态系统的特征和变化规律。

2)确保指标能够准确反映水生态系统的特征和变化规律,为评估提供可靠的依据。指标的准确性是评估结果可靠性的关键,只有准确反映水生态系统的特征和变化规律,才能为评估提供可靠的依据。

3)指标的定义和计算方法应具有一致性和可比性,便于不同区域和时间的对比分析。一致性和可比性是指标选取的重要原则,只有指标的定义和计算方法具有一致性和可比性,才能便于不同区域和时间的对比分析,为水生态系统的管理和决策提供科学依据。

代表性原则

1)选取的指标应具有代表性,能够反映水生态系统的主要特征和关键要素。代表性是指标选取的核心原则,只有选取具有代表性的指标,才能全面、准确地反映水生态系统的主要特征和关键要素。

2)避免选取过多的指标导致评估体系过于复杂,同时确保重要的信息不被遗漏。过多的指标会导致评估体系过于复杂,增加评估的难度和成本,同时也可能会遗漏重要的信息。因此,在选取指标时,应避免选取过多的指标,同时确保重要的信息不被遗漏。

3)指标应能够体现水生态系统的健康状况和退化风险,为决策提供有效的支持。水生态系统的健康状况和退化风险是水生态系统管理和决策的重要依据,只有选取能够体现水生态系统健康状况和退化风险的指标,才能为决策提供有效的支持。

指标类型

代表性指标

指标说明

水环境指标

化学需氧量、氨氮含量

反映水体中有机物和营养物质的含量

水生生物指标

生物多样性指数、鱼类种群数量

反映水生生物的种类和数量

区域生态指标

生态系统服务功能价值、栖息地质量指数

反映区域生态系统的健康程度和服务功能

可操作性原则

1)指标应具有可操作性,能够通过实际监测和调查获取数据。可操作性是指标选取的重要原则,只有选取具有可操作性的指标,才能通过实际监测和调查获取数据,为评估提供可靠的依据。

2)指标的数据来源应可靠,计算方法应简便易行,便于实际应用。可靠的数据来源和简便易行的计算方法是指标可操作性的重要保障,只有数据来源可靠、计算方法简便易行,才能便于实际应用。

3)确保评估指标体系能够在实际工作中得到有效实施,为水生态系统的管理和保护提供有力的工具。评估指标体系的有效实施是水生态系统管理和保护的关键,只有确保评估指标体系能够在实际工作中得到有效实施,才能为水生态系统的管理和保护提供有力的工具。

具体指标确定

水环境指标

1)确定反映水环境质量的指标,如化学需氧量、氨氮含量等。化学需氧量是指水体中有机物被氧化所需的氧量,反映了水体中有机物的污染程度;氨氮含量是指水体中氨氮的含量,反映了水体中营养物质的含量。

2)考虑水环境的不同方面,选取具有代表性的指标,全面反映水环境的健康状况。水环境的健康状况受到多种因素的影响,包括水质、水量、水生态等。因此,在选取指标时,应考虑水环境的不同方面,选取具有代表性的指标,全面反映水环境的健康状况。

3)根据研究区域的特点和需求,合理调整指标的选取,确保指标的针对性和有效性。不同研究区域的水环境特征和需求可能不同,因此在选取指标时,应根据研究区域的特点和需求,合理调整指标的选取,确保指标的针对性和有效性。

水生生物指标

1)选取与水生生物状况相关的指标,如生物多样性指数、鱼类种群数量等。生物多样性指数是反映水生生物群落结构和功能的重要指标,鱼类种群数量则反映了水生生物的生存状况和繁殖能力。

2)结合水生生物的生态特征和保护需求,确定关键的水生生物指标。不同水生生物的生态特征和保护需求可能不同,因此需要根据实际情况选择关键的水生生物指标,以确保评价结果能够反映水生生物的真实状况。

3)确保指标能够反映水生生物的生存现状和生态功能,为水生生物保护提供科学依据。水生生物的生存现状和生态功能是水生生物保护的重要依据,只有选取能够反映水生生物生存现状和生态功能的指标,才能为水生生物保护提供科学依据。

区域生态指标

1)设定与区域生态状况相关的指标,如生态系统服务功能价值、栖息地质量指数等。生态系统服务功能价值是指生态系统为人类提供的各种利益的经济价值,栖息地质量指数则反映了生态系统为生物提供的生存环境的优劣程度。

2)考虑区域生态系统的复杂性和多样性,确定综合反映区域生态系统健康程度的指标。区域生态系统的复杂性和多样性决定了评价指标的选择应该综合考虑多个方面的因素,以确保评价结果能够全面反映区域生态系统的健康状况。

3)指标应能够体现区域生态系统的稳定性和可持续性,为区域生态保护和修复提供决策支持。区域生态系统的稳定性和可持续性是区域生态保护和修复的重要目标,只有选取能够体现区域生态系统稳定性和可持续性的指标,才能为区域生态保护和修复提供决策支持。

指标权重确定

权重确定方法

1)采用科学合理的方法确定各指标的权重,如层次分析法、专家打分法等。层次分析法是一种将复杂问题分解为多个层次,通过比较各层次之间的相对重要性来确定指标权重的方法;专家打分法是一种邀请专家对各指标的重要性进行打分,然后根据打分结果确定指标权重的方法。

2)根据指标的重要性和对水生态系统健康状况的影响程度,分配合理的权重。指标的重要性和对水生态系统健康状况的影响程度是确定指标权重的重要依据,只有根据这些依据分配合理的权重,才能确保评估结果能够准确反映水生态系统的健康状况。

3)确保权重的确定具有客观性和公正性,避免主观因素的干扰。客观性和公正性是权重确定的重要原则,只有确保权重的确定具有客观性和公正性,才能避免主观因素的干扰,保证评估结果的可靠性和科学性。

权重合理性分析

1)分析权重确定的合理性,通过敏感性分析等方法检验权重的稳定性。敏感性分析是一种通过改变指标权重来分析评估结果变化的方法,通过敏感性分析可以检验权重的稳定性和合理性。

2)根据分析结果,对权重进行必要的调整和优化,提高评估结果的准确性。如果通过敏感性分析发现权重存在不合理的情况,应根据分析结果对权重进行必要的调整和优化,以提高评估结果的准确性。

3)确保权重能够准确反映各指标在评估体系中的重要性,为科学决策提供可靠的依据。权重的准确性是评估结果可靠性的关键,只有确保权重能够准确反映各指标在评估体系中的重要性,才能为科学决策提供可靠的依据。

分析方法

分析目的

分析结果

调整建议

敏感性分析

检验权重的稳定性和合理性

XXX

XXX

相关性分析

分析指标之间的相关性

XXX

XXX

主成分分析

提取主要指标和权重

XXX

XXX

权重动态调整

1)考虑水生态系统的动态变化和研究的深入,对指标权重进行动态调整。水生态系统是一个动态变化的系统,随着时间的推移和研究的深入,水生态系统的特征和问题可能会发生变化。因此,在确定指标权重时,应考虑水生态系统的动态变化和研究的深入,对指标权重进行动态调整。

2)根据新的监测数据和研究成果,及时更新权重,确保评估体系的适应性和有效性。新的监测数据和研究成果可以提供关于水生态系统的最新信息,根据这些信息及时更新权重,可以确保评估体系能够适应水生态系统的变化,提高评估体系的有效性。

3)使评估指标体系能够更好地反映水生态系统的实际情况,为水生态系统的管理和保护提供更精准的支持。评估指标体系的精准性是水生态系统管理和保护的关键,只有使评估指标体系能够更好地反映水生态系统的实际情况,才能为水生态系统的管理和保护提供更精准的支持。

水环境演变趋势分析目标

水质长期变化规律解析

长系列数据收集整合

数据筛选清洗

1)对收集到的长系列水质数据进行严格的异常值和错误数据剔除,以保证数据质量。通过设定合理的阈值范围,识别并去除明显偏离正常范围的数据点,避免其对后续分析造成干扰。同时,运用数据质量控制方法,对数据进行全面检查,确保数据的准确性和可靠性。

2)针对缺失数据,采用合理的插补方法进行处理。根据数据的特点和分布情况,选择合适的统计方法或模型预测手段,如均值插补、线性回归插补等,对缺失值进行估计和填充,以保证数据的完整性。

3)进行数据一致性检验,确保不同来源数据的准确性和可靠性。通过对比不同数据源的数据,检查数据的一致性和协调性,发现并解决数据冲突和矛盾问题。同时,建立数据质量评估指标体系,对数据的准确性、完整性、一致性等进行全面评估,为后续分析提供可靠的数据基础。

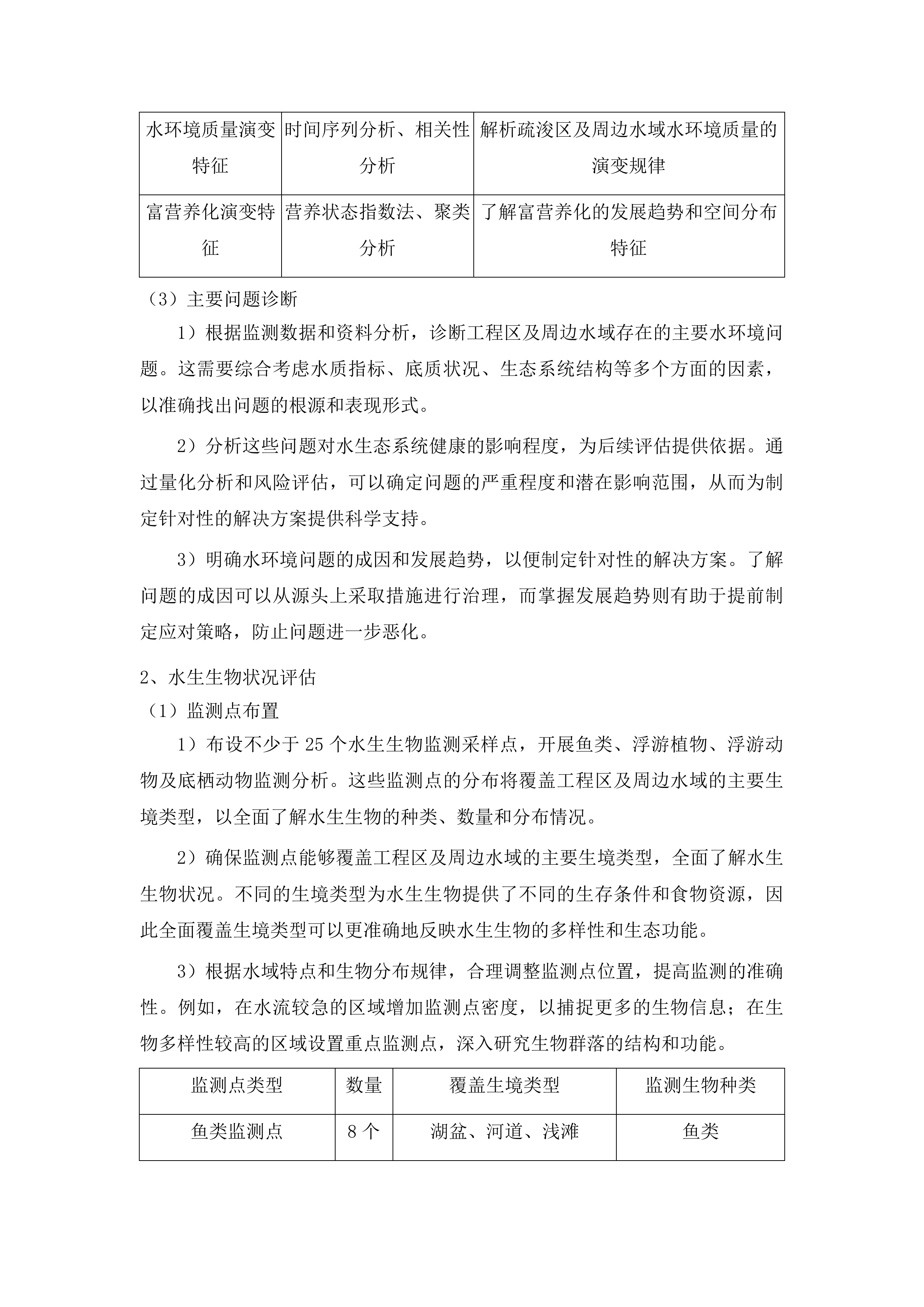

数据处理步骤

具体操作方法

目的

异常值和错误数据剔除

设定阈值范围,识别并去除明显偏离正常范围的数据点;运用数据质量控制方法,对数据进行全面检查

保证数据质量,避免异常值对后续分析造成干扰

缺失数据插补

根据数据特点和分布情况,选择合适的统计方法或模型预测手段,如均值插补、线性回归插补等

保证数据的完整性

数据一致性检验

对比不同数据源的数据,检查数据的一致性和协调性;建立数据质量评估指标体系,对数据的准确性、完整性、一致性等进行全面评估

确保不同来源数据的准确性和可靠性,为后续分析提供可靠的数据基础

数据分类归档

1)按照水质指标、监测区域、时间等维度对数据进行细致分类。根据水质指标的不同类型,如酸碱度、溶解氧、化学需氧量等,将数据进行分类存储;按照监测区域的划分,如湖盆、四口水系、四水尾闾区等,对数据进行区域归类;同时,依据时间顺序,将数据按年、月、日进行排序,以便于后续的数据查询和分析。

2)建立数据索引,方便快速查询和调用。通过构建高效的数据索引结构,如哈希索引、B树索引等,能够在海量数据中快速定位所需数据,提高数据查询的效率。同时,为每个数据记录添加唯一的标识符,方便数据的管理和维护。

3)对数据进行备份,防止数据丢失和损坏。采用定期备份和实时备份相结合的方式,将数据存储在多个不同的存储介质上,如硬盘、磁带、云存储等,以确保数据的安全性和可靠性。同时,建立数据恢复机制,在数据出现丢失或损坏时,能够及时恢复数据,保证数据的连续性和可用性。

数据质量评估

1)运用质量控制图等方法评估数据的稳定性和可靠性。通过绘制质量控制图,观察数据的波动情况和趋势变化,判断数据是否处于稳定状态。同时,计算数据的统计特征值,如均值、标准差等,评估数据的离散程度和分布情况,为数据质量评估提供量化指标。

2)与历史数据进行对比分析,验证数据的合理性。将当前数据与历史数据进行对比,观察数据的变化趋势和特征差异,判断数据是否符合历史规律和预期。同时,分析数据变化的原因和影响因素,为数据质量评估提供参考依据。

3)邀请专家对数据质量进行评估和审核。组织相关领域的专家对数据进行全面评估和审核,听取专家的意见和建议,发现数据中存在的问题和不足。同时,根据专家的反馈意见,对数据进行进一步的处理和优化,提高数据的质量和可靠性。

多指标变化趋势分析

趋势拟合分析

1)采用线性回归、非线性回归等方法对水质指标变化趋势进行拟合。根据水质指标的变化特点和数据分布情况,选择合适的回归模型,对水质指标的变化趋势进行拟合和预测。通过建立回归方程,分析水质指标与时间、其他因素之间的关系,为水质管理和决策提供科学依据。

2)评估拟合模型的准确性和可靠性,选择最优拟合模型。通过计算拟合模型的相关系数、均方误差等指标,评估模型的拟合效果和预测精度。同时,对不同的拟合模型进行比较和分析,选择最优的拟合模型,以提高水质指标变化趋势分析的准确性和可靠性。

3)根据拟合模型预测水质指标的未来变化趋势。利用建立的拟合模型,对水质指标的未来变化趋势进行预测和分析。通过输入未来的时间、其他因素等参数,预测水质指标的变化情况,为水质管理和决策提供前瞻性的参考。

周期特征识别

1)运用频谱分析等方法识别水质指标的周期变化特征。通过对水质指标数据进行频谱分析,将数据从时域转换到频域,识别数据中的周期性成分和频率特征。通过分析周期变化的频率和幅度,了解水质指标的周期性变化规律和特征。

2)分析周期变化的成因,如季节性因素、人类活动等。结合实际情况,分析水质指标周期变化的原因和影响因素。季节性因素可能导致水质指标在不同季节出现周期性变化,如气温、降水等因素的影响;人类活动也可能对水质指标的周期变化产生影响,如工业废水排放、农业面源污染等。

3)根据周期特征制定相应的水质管理策略。根据水质指标的周期变化特征和成因,制定针对性的水质管理策略。对于季节性变化明显的水质指标,可以采取季节性的水质监测和治理措施;对于人类活动导致的周期变化,可以加强对污染源的监管和治理,减少人类活动对水质的影响。

区域差异对比

1)绘制不同区域水质指标变化趋势图,直观展示区域差异。通过收集不同区域的水质指标数据,绘制水质指标变化趋势图,清晰地展示不同区域水质指标的变化情况和差异。通过对比不同区域的水质指标变化趋势图,可以发现区域之间的水质差异和变化规律。

2)分析区域差异的影响因素,如地理环境、污染源分布等。结合实际情况,分析不同区域水质指标差异的原因和影响因素。地理环境因素可能导致不同区域的水质条件存在差异,如地形、气候、水文等因素的影响;污染源分布也可能对区域水质产生影响,如工业污染源、农业污染源、生活污染源等的分布情况。

3)针对区域差异制定差异化的水质改善措施。根据不同区域的水质指标差异和影响因素,制定针对性的水质改善措施。对于水质较差的区域,可以加大治理力度,采取更加严格的污染控制措施;对于水质较好的区域,可以加强保护和管理,防止水质恶化。

变化规律时空特征总结

时空分布绘图

1)运用地理信息系统(GIS)技术绘制水质指标的时空分布图。通过收集水质指标数据和地理空间数据,利用GIS技术将水质指标数据与地理空间数据进行融合,绘制水质指标的时空分布图。通过时空分布图,可以直观地展示水质指标在不同时间和空间上的分布情况和变化趋势。

2)直观展示水质变化的时空特征,为决策提供可视化支持。水质指标的时空分布图能够清晰地展示水质变化的时空特征,如水质的季节性变化、区域差异等。通过可视化展示,决策者可以更加直观地了解水质变化情况,为水质管理和决策提供有力的支持。

3)对时空分布图进行动态更新,及时反映水质变化情况。随着时间的推移和水质监测数据的不断更新,及时对时空分布图进行动态更新,确保其能够准确反映水质变化情况。通过动态更新的时空分布图,决策者可以及时掌握水质变化的最新情况,为水质管理和决策提供及时的参考。

水质时空分布图绘制

步骤

操作内容

目的

数据收集

收集水质指标数据和地理空间数据

为绘制时空分布图提供数据基础

数据融合

利用GIS技术将水质指标数据与地理空间数据进行融合

实现水质指标数据的空间可视化

绘图展示

绘制水质指标的时空分布图

直观展示水质变化的时空特征

动态更新

根据最新的水质监测数据,及时更新时空分布图

及时反映水质变化情况

关联机制分析

1)采用相关性分析、因果分析等方法研究不同时空水质变化的关联机制。通过计算水质指标之间的相关系数,分析不同水质指标之间的相关性;运用因果分析方法,探究水质变化的因果关系和内在机制。通过研究不同时空水质变化的关联机制,可以深入了解水质变化的规律和影响因素。

2)揭示水质变化的内在驱动因素和相互作用机制。通过对水质变化的关联机制进行分析,揭示水质变化的内在驱动因素和相互作用机制。如气候变化、人类活动、生态系统等因素对水质变化的影响,以及这些因素之间的相互作用关系。

3)根据关联机制制定综合的水质管理措施。根据水质变化的关联机制和内在驱动因素,制定综合的水质管理措施。采取源头控制、过程治理、末端修复等综合措施,减少污染物的排放,改善水质环境;加强生态保护和修复,提高生态系统的自净能力和稳定性。

策略制定依据

1)根据水质变化的时空特征和关联机制,制定科学合理的水质保护策略。综合考虑水质变化的时空特征、关联机制和内在驱动因素,制定具有针对性和可操作性的水质保护策略。明确水质保护的目标和任务,采取有效的措施和手段,确保水质得到有效保护和改善。

2)明确不同区域、不同时间段的水质管理重点和目标。根据水质变化的时空特征和区域差异,明确不同区域、不同时间段的水质管理重点和目标。对于水质较差的区域和时间段,加大治理力度,采取更加严格的污染控制措施;对于水质较好的区域和时间段,加强保护和管理,防止水质恶化。

3)评估策略的可行性和有效性,及时进行调整和优化。在制定水质保护策略后,对策略的可行性和有效性进行评估。通过模拟分析、实际监测等方法,评估策略的实施效果和可能产生的影响。根据评估结果,及时对策略进行调整和优化,确保策略的有效性和可持续性。

富营养化驱动因子识别

营养盐来源解析

污染源调查

1)实地走访工业企业、污水处理厂等,了解废水排放情况。通过与企业和污水处理厂的负责人进行沟通,查阅相关的生产记录和监测数据,了解废水的排放总量、排放浓度、排放规律等信息。同时,对废水排放口进行实地监测,获取实时的水质数据,为营养盐来源解析提供准确的基础数据。

2)调查农业生产中化肥、农药的使用量和流失情况。通过与农民进行访谈,查阅农业生产统计资料,了解化肥、农药的使用种类、使用量、使用时间等信息。同时,对农田土壤和地表径流进行采样分析,测定其中的营养盐含量,估算化肥、农药的流失量和对水环境的影响。

3)统计生活污水的排放量和处理率。通过与城市排水部门和污水处理厂进行沟通,获取生活污水的排放总量、处理量、处理工艺等信息。同时,对城市污水管网进行实地调查,了解污水的收集和输送情况,评估生活污水对水环境的影响。

输入量评估

1)根据污染源调查数据,估算不同来源营养盐的输入量。通过对工业废水、农业面源污染、生活污水等污染源的调查和分析,结合相关的排放系数和流失率,估算不同来源营养盐的输入量。同时,考虑到营养盐在水体中的迁移转化过程,对输入量进行适当的修正和调整,提高估算结果的准确性。

2)分析输入量的年际变化和季节变化特征。通过对多年的营养盐输入量数据进行统计分析,研究输入量的年际变化趋势和季节变化规律。分析年际变化和季节变化的原因和影响因素,如气候变化、人类活动等,为营养盐的管理和控制提供科学依据。

3)评估输入量对湖泊富营养化的潜在影响。通过建立营养盐输入量与湖泊富营养化指标之间的关系模型,评估不同来源营养盐输入量对湖泊富营养化的潜在影响。分析营养盐输入量的阈值和临界值,确定合理的营养盐控制目标和措施,为湖泊富营养化的防治提供决策支持。

清单建立

1)将不同来源的营养盐进行分类整理,建立详细的清单。根据营养盐的来源和性质,将其分为工业源、农业源、生活源等不同类别,并对每一类营养盐进行详细的记录和分析。清单内容包括营养盐的名称、来源、输入量、排放时间等信息,为营养盐的管理和控制提供基础数据。

2)明确各污染源的责任主体,便于监管和治理。在清单中明确各污染源的责任主体,如工业企业、农业生产单位、城市居民等,便于对污染源进行监管和治理。建立健全的责任追究制度,对违规排放营养盐的行为进行严肃处理,确保营养盐的排放得到有效控制。

3)定期更新清单,反映营养盐来源的动态变化。随着社会经济的发展和环境管理的加强,营养盐的来源和输入量可能会发生变化。因此,定期对清单进行更新,及时反映营养盐来源的动态变化,为营养盐的管理和控制提供最新的依据。

环境因子相关性分析

因子选取确定

1)根据湖泊生态系统的特点和富营养化形成机制,选取相关环境因子。考虑到湖泊的水文、水质、气象等因素对富营养化的影响,选取水温、溶解氧、酸碱度、光照强度等环境因子作为研究对象。同时,结合营养盐来源解析的结果,选取与营养盐输入量密切相关的环境因子,如降水量、径流量等。

2)考虑环境因子的可测量性和代表性,确保分析结果的可靠性。在选取环境因子时,要考虑其可测量性和代表性,选择能够准确反映湖泊生态系统状态和富营养化程度的环境因子。同时,要确保环境因子的数据质量和可靠性,采用科学的监测方法和分析技术,获取准确的环境因子数据。

3)对选取的环境因子进行数据收集和整理。通过建立环境监测网络,定期对选取的环境因子进行监测和分析,获取环境因子的实时数据。同时,对历史数据进行收集和整理,建立环境因子数据库,为环境因子相关性分析提供丰富的数据资源。

环境因子

选取依据

数据收集方法

水温

影响藻类生长和代谢

采用水温传感器进行实时监测

溶解氧

反映水体的自净能力

采用溶解氧仪进行测量

酸碱度

影响营养盐的存在形态和生物活性

采用pH计进行测定

光照强度

影响藻类的光合作用

采用光照传感器进行监测

降水量

影响营养盐的输入量和水体的稀释作用

采用雨量计进行测量

径流量

影响营养盐的输送和扩散

通过水文站进行监测

相关性计算

1)采用合适的统计方法计算环境因子与富营养化指标的相关系数。根据环境因子和富营养化指标的数据类型和分布特征,选择合适的统计方法,如皮尔逊相关系数、斯皮尔曼相关系数等,计算环境因子与富营养化指标之间的相关系数。通过相关系数的大小和正负,判断环境因子与富营养化指标之间的相关性强弱和方向。

2)分析相关系数的显著性,确定显著相关的环境因子。通过对相关系数进行显著性检验,判断相关系数是否具有统计学意义。根据显著性水平的设定,确定显著相关的环境因子,为进一步的研究和分析提供依据。

3)绘制相关性散点图,直观展示环境因子与富营养化指标的关系。通过绘制相关性散点图,将环境因子和富营养化指标的数据在二维平面上进行展示,直观地观察两者之间的关系。通过散点图的形状和分布,判断环境因子与富营养化指标之间的线性关系或非线性关系。

关联模型建立

1)根据相关性分析结果,建立环境因子与富营养化指标的关联模型。选择合适的数学模型,如线性回归模型、非线性回归模型等,将显著相关的环境因子作为自变量,富营养化指标作为因变量,建立关联模型。通过模型的拟合和验证,确定模型的参数和结构,提高模型的准确性和可靠性。

2)对关联模型进行验证和优化,提高模型的准确性和可靠性。采用交叉验证、留一法验证等方法对关联模型进行验证,评估模型的预测精度和泛化能力。根据验证结果,对模型进行优化和调整,如增加或减少自变量、调整模型的参数等,提高模型的准确性和可靠性。

3)运用关联模型预测不同环境条件下湖泊...

洞庭湖系统保护与治理重大咨询研究-洞庭湖水生态健康评估、水环境演变趋势及生态疏浚工程的环境可行性研究投标方案.docx