五常市2026年高标准农田建设项目勘测设计投标方案

第一章

项目理解与技术建议

1

第一节

项目特征与技术指标分析

1

第一条

明确项目核心特征及对应技术指标

1

第二条

结合五常市环境条件提出适应性设计要点

6

第三条

细化农田灌溉排水等专项工程技术参数

12

第二节

工程任务与建设规模解读

18

第一条

剖析25万亩高标准农田建设任务要点

18

第二条

确定工程等级及勘测设计标准要求

24

第三条

制定可量化的项目建设规模评估方案

30

第三节

关键敏感因素识别与应对

38

第一条

识别影响项目推进的核心关键因素

38

第二条

分析敏感点对项目实施的潜在影响

44

第三条

建立风险预警机制与防控措施体系

49

第四节

技术建议方案制定

54

第一条

提出符合地方特色的创新性技术建议

54

第二条

设计可操作性强的技术实施方案

62

第三条

制定确保建议落地的具体保障措施

68

第二章

勘测设计方案总体思路与技术处理措施

75

第一节

总体思路阐述

75

第一条

明确项目总体目标与任务分解

75

第二条

确定勘测设计工作重点与实施路径

81

第三条

制定科学合理的技术路线图

86

第二节

关键性技术问题识别与分析

91

第一条

识别影响项目质量的关键技术环节

91

第二条

分析项目实施中的敏感因素与风险点

98

第三条

确定技术难点与突破方向

106

第三节

技术处理措施与实施方案

113

第一条

制定农田灌溉排水系统优化方案

113

第二条

规划田间道路工程关键技术措施

118

第三条

设计农田输配电系统解决方案

125

第四条

提出生态环境保护专项技术措施

131

第四节

技术保障体系建立

139

第一条

构建专业技术团队支持体系

139

第二条

建立技术问题快速响应机制

144

第三条

制定技术方案动态调整策略

151

第五节

科学性与可行性论证

158

第一条

开展技术方案可行性研究

158

第二条

进行方案经济性与适用性评估

164

第三条

完善技术方案优化调整预案

170

第三章

勘测设计方案合理性

177

第一节

勘测设计方案总体概述

177

第一条

明确方案编制依据与目标

177

第二条

确定方案设计原则与技术路线

183

第三条

制定方案实施框架与核心内容

189

第二节

农田灌溉与排水工程设计合理性

195

第一条

灌溉系统布局优化方案

195

第二条

排水设施选址与功能配置

201

第三条

水资源利用效率提升措施

208

第三节

田间道路工程设计合理性

213

第一条

道路网络规划与通行能力分析

213

第二条

路面结构设计与材料选择

218

第三条

道路附属设施建设方案

224

第四节

农田输配电工程设计合理性

231

第一条

电力设施布置与负荷计算

231

第二条

输电线路走向与安全保障

237

第三条

配电设备选型与节能措施

245

第五节

农田防护与生态环境保持工程设计合理性

251

第一条

生态防护体系构建方案

251

第二条

环境保护措施与可持续发展

257

第三条

生态修复技术应用与创新

264

第六节

方案合理性验证与优化

270

第一条

技术经济指标对比分析

270

第二条

方案可行性论证与评估

277

第三条

优化调整机制与实施方案

285

第四章

文字表述能力

292

第一节

勘测设计方案逻辑性优化

292

第一条

明确方案结构层次设计原则

292

第二条

规范各章节内容衔接方式

298

第三条

确保技术术语使用准确性

303

第二节

方案表述清晰度提升

309

第一条

制定专业内容通俗化表达方法

309

第二条

统一图文表数据呈现标准

315

第三条

建立多维度信息关联说明机制

321

第三节

文字质量管控措施

328

第一条

设立方案编写质量审查流程

328

第二条

建立专业术语词典规范用语

334

第三条

制定文本校对与优化细则

341

第四节

层次性强化策略

347

第一条

构建方案内容分级展示体系

347

第二条

优化重点内容突出显示方式

354

第三条

完善技术要点分类说明方法

359

第五章

工作进度计划安排

364

第一节

项目总体计划安排

364

第一条

制定科学合理的项目总进度计划

364

第二条

明确各阶段关键节点及交付成果

370

第三条

设置进度监控与预警机制

376

第二节

各子项任务衔接方案

381

第一条

建立任务衔接流程与标准

381

第二条

设计交叉作业协调机制

387

第三条

制定应急调整预案

393

第三节

进度计划文字说明

399

第一条

编制详细的进度计划说明书

399

第二条

阐述进度安排的逻辑关系

404

第三条

说明各环节资源配置方案

409

第四节

进度计划图表展示

416

第一条

绘制甘特图展示整体进度

416

第二条

制作网络图分析关键路径

422

第三条

提供资源分配曲线图

428

第六章

工作进度计划保证措施

434

第一节

工作进度计划保证措施总体框架

434

第一条

明确工作进度计划保证措施的核心目标与实施路径

434

第二条

构建科学合理的工作进度计划保障体系

440

第二节

人员保障措施

447

第一条

配备专业团队确保各阶段任务高效执行

447

第二条

建立人员动态调配机制应对突发情况

454

第三节

技术保障措施

460

第一条

引入先进勘测设计技术提升工作效率

460

第二条

制定技术问题快速响应与解决方案

466

第四节

资源保障措施

473

第一条

确保设备物资及时到位支持项目推进

473

第二条

建立多方协作资源调度机制

478

第五节

进度监控措施

486

第一条

实施全过程进度跟踪与动态调整

486

第二条

建立进度预警机制防范延误风险

492

第六节

应急预案措施

497

第一条

制定突发事件应急预案确保进度稳定

497

第二条

建立应急资源储备保障项目连续性

503

第七章

项目组织形式与管理措施

508

第一节

项目组织形式规划

508

第一条

明确项目组织架构与管理模式

508

第二条

设立专项管理机构及职责划分

515

第三条

制定人员配置方案与岗位职责

523

第二节

项目管理措施制定

531

第一条

建立项目管理制度与流程规范

531

第二条

制定进度管控措施与考核机制

536

第三条

规划质量监督方案与改进措施

542

第三节

项目协调机制设计

550

第一条

构建内部沟通协调机制

550

第二条

制定外部协作管理方案

556

第三条

规划风险管理与应急预案

561

第四节

项目资源保障体系

568

第一条

制定人力资源调配计划

568

第二条

规划技术装备配置方案

574

第三条

建立后勤保障支持体系

581

第八章

质量保证体系与质量保证措施

589

第一节

质量保证体系的建立与运行机制

589

第一条

明确质量方针与目标设定

589

第二条

构建完善的组织架构与职责分工

594

第三条

建立标准化的质量管理流程

599

第二节

人员配置与职责落实

606

第一条

专业人员配备计划与资质要求

606

第二条

明确各岗位质量管理职责

611

第三条

建立人员培训与考核机制

618

第三节

过程控制措施

625

第一条

设计阶段质量管控要点

625

第二条

勘测过程质量监督措施

630

第三条

成果文件审核与验证程序

637

第四节

质量保证具体措施

643

第一条

技术标准执行与监督检查

643

第二条

质量问题预防与纠正机制

649

第三条

质量记录与档案管理制度

655

第五节

持续改进机制

661

第一条

质量反馈收集与分析

661

第二条

质量改进计划与实施

668

第三条

绩效评估与优化方案

674

第九章

后续服务工作安排计划

681

第一节

后续服务工作进度安排

681

第一条

明确后续服务各阶段时间节点与任务分解

681

第二条

制定关键节点的进度保障措施与动态调整机制

686

第二节

后续服务人员配置方案

692

第一条

组建专业的后续服务团队并明确职责分工

692

第二条

建立人员调配与应急响应机制确保服务质量

698

第三节

后续技术支持体系构建

704

第一条

提供全方位的技术支持服务内容与标准

704

第二条

建立技术问题快速响应与解决方案机制

711

第四节

后续服务措施保障

715

第一条

制定服务过程质量管控与监督措施

715

第二条

建立客户满意度评估与持续改进机制

720

项目理解与技术建议

项目特征与技术指标分析

明确项目核心特征及对应技术指标

分析高标准农田建设的核心需求与功能定位

(1) 高标准农田建设的核心需求分析

高标准农田建设是一项系统性工程,其核心需求主要体现在提高农业综合生产能力、改善农业生产条件以及实现可持续发展等方面。当前,五常市面临着农业基础设施薄弱、水资源利用效率低、生态环境脆弱等问题。因此,在进行勘测设计时,需要重点考虑如何通过科学合理的规划和设计来提升农田的抗灾减灾能力、增加粮食产量以及保护生态环境。同时,还需要结合当地农业发展的实际需求,制定切实可行的技术方案,确保项目建设能够满足现代农业发展的要求。

(2) 功能定位与目标设定

高标准农田建设的功能定位应围绕“高产、稳产、优质”三个关键目标展开。具体而言,一是要实现粮食产量的显著提升,通过优化灌溉排水系统、改良土壤结构等措施,为农作物生长提供良好的环境条件;二是要保障农业生产稳定性,通过完善田间道路、输配电设施等基础设施,降低自然灾害对农业生产的影响;三是要注重农产品质量的提升,采用生态友好型技术手段,减少化肥农药使用量,提高农产品品质。这些功能定位将指导后续各项技术指标的设定和技术方案的选择。

(3) 农业生产与生态保护的平衡策略

在明确核心需求的基础上,需要特别关注农业生产与生态保护之间的平衡问题。五常市地处东北地区,具有典型的寒地气候特征,这对农田建设提出了更高的要求。一方面,要通过节水灌溉技术的应用,提高水资源利用效率,减少浪费;另一方面,要采取有效的水土保持措施,防止因过度开发而导致的土地退化现象发生。此外,还需引入绿色种植理念,推广有机肥料施用技术,促进土壤肥力恢复与提升。

(4) 技术创新与传统经验的融合

为了更好地满足高标准农田建设的核心需求,必须注重技术创新与传统经验的有机结合。例如,在灌溉排水系统设计方面,可以借鉴国内外先进经验,结合本地实际情况,开发适用于寒地地区的新型节水灌溉设备和技术。同时,也要充分挖掘地方特色资源,如利用稻草还田等方式改良土壤结构,既保留了传统农业智慧,又融入了现代科学技术元素。这种融合不仅有助于提高项目实施效果,还能增强农民参与度和支持力度。

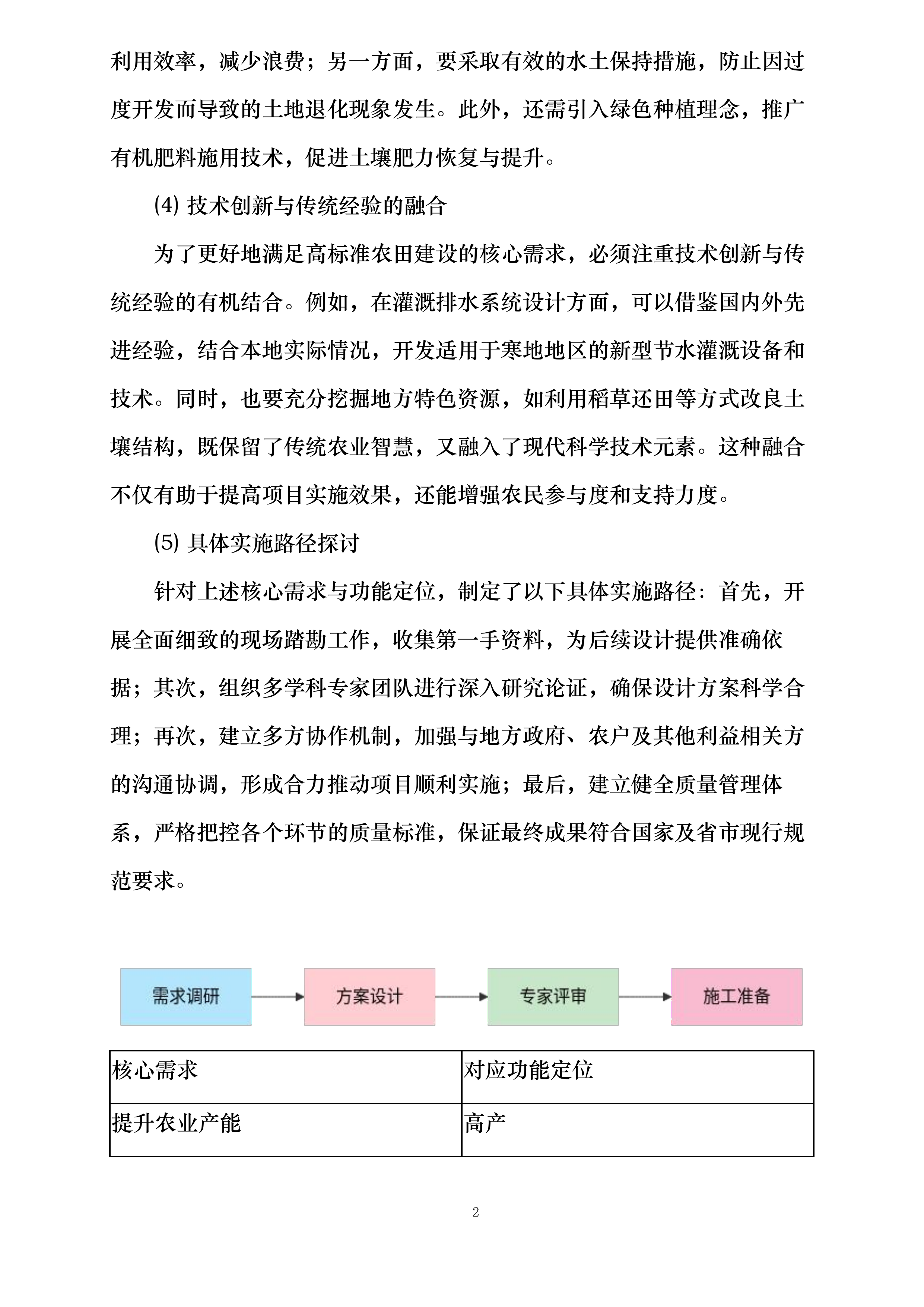

(5) 具体实施路径探讨

针对上述核心需求与功能定位,制定了以下具体实施路径:首先,开展全面细致的现场踏勘工作,收集第一手资料,为后续设计提供准确依据;其次,组织多学科专家团队进行深入研究论证,确保设计方案科学合理;再次,建立多方协作机制,加强与地方政府、农户及其他利益相关方的沟通协调,形成合力推动项目顺利实施;最后,建立健全质量管理体系,严格把控各个环节的质量标准,保证最终成果符合国家及省市现行规范要求。

核心需求

对应功能定位

提升农业产能

高产

增强抗灾能力

稳产

改善产品质量

优质

提取农田灌溉排水系统的关键技术指标

(1) 灌溉系统的核心需求与功能定位

高标准农田建设中,灌溉系统的功能定位在于保障农作物在不同生长阶段的水分需求,同时兼顾水资源的有效利用和环境保护。考虑到五常市地处寒地且降雨量分布不均的特点,灌溉系统需要具备高效节水、精准供水的能力。为实现这一目标,首先需明确灌溉系统的覆盖范围和服务对象,根据规划面积25万亩的规模,合理划分灌区单元,并结合当地主要种植作物的需水规律,制定差异化的灌溉策略。此外,还需充分考虑区域内的水源条件,包括地表水和地下水的可利用量,确保灌溉水源的可持续性。

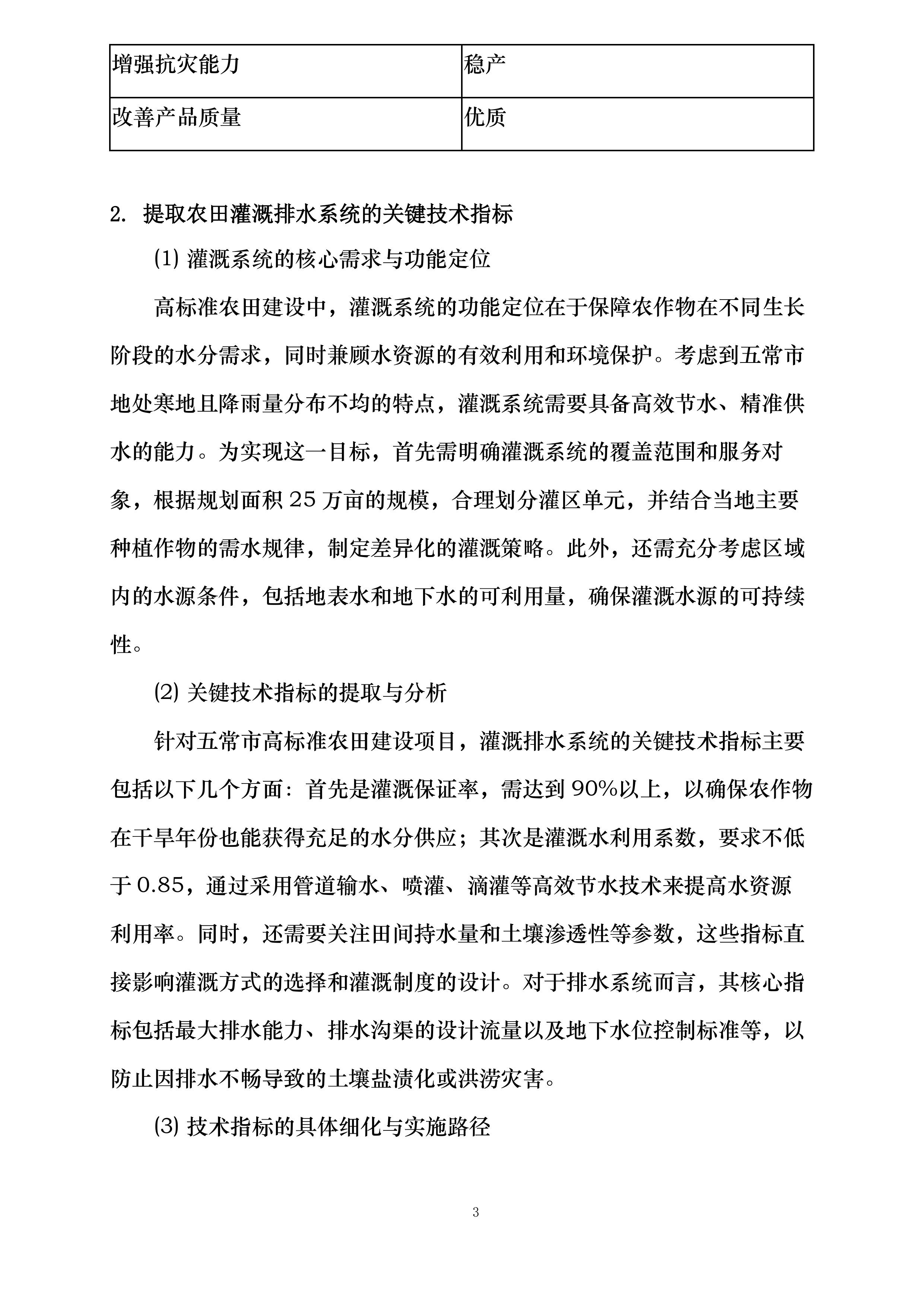

(2) 关键技术指标的提取与分析

针对五常市高标准农田建设项目,灌溉排水系统的关键技术指标主要包括以下几个方面:首先是灌溉保证率,需达到90%以上,以确保农作物在干旱年份也能获得充足的水分供应;其次是灌溉水利用系数,要求不低于0.85,通过采用管道输水、喷灌、滴灌等高效节水技术来提高水资源利用率。同时,还需要关注田间持水量和土壤渗透性等参数,这些指标直接影响灌溉方式的选择和灌溉制度的设计。对于排水系统而言,其核心指标包括最大排水能力、排水沟渠的设计流量以及地下水位控制标准等,以防止因排水不畅导致的土壤盐渍化或洪涝灾害。

(3) 技术指标的具体细化与实施路径

为确保灌溉排水系统的技术指标能够有效落实,需从设计、施工到运行管理各环节进行精细化管控。在设计阶段,应采用先进的水文模型和GIS技术,对区域内的水文地质条件进行详细勘察,为灌溉排水设施的布局提供科学依据。施工过程中,严格把控材料质量,例如选用耐腐蚀、抗冻胀的管道材料,并按照规范要求进行安装。在运行管理方面,引入智能化监测设备,实时采集土壤湿度、气象数据等信息,动态调整灌溉方案。此外,还需建立完善的维护保养制度,定期检查和清理灌溉排水设施,确保其长期稳定运行。

指标名称

具体数值

备注

灌溉保证率

≥90%

确保旱年供水

灌溉水利用系数

≥0.85

提高水资源效率

最大排水能力

按实际需求设计

防止洪涝灾害

(4) 针对性解决措施与技术手段

在实际操作中,为应对五常市特殊的气候条件,建议采用分区轮灌的方式,减少水资源浪费的同时降低管网压力。针对冬季寒冷可能导致的管道冻裂问题,可选择埋深增加或使用柔性材料包裹管道的措施。另外,在排水系统设计中,应充分考虑地形起伏对水流的影响,合理设置跌水井和消能设施,避免水流冲刷造成沟渠损坏。通过引入自动化控制系统,实现对灌溉排水设施的远程监控和自动调节,进一步提升系统的可靠性和管理水平。

(5) 实施流程与技术规范

从项目启动到最终成果交付,整个过程需严格按照既定的技术规范执行。首先进行现场踏勘和资料收集,深入了解当地的水文地质条件;其次开展初步设计,确定灌溉排水系统的总体布局和技术参数;再次进入施工图设计阶段,细化各分项工程的设计内容;最后完成施工指导文件编制,为后续工程建设提供依据。在整个过程中,始终遵循国家及省市现行规范、规程的相关要求,确保设计方案的科学性和可行性。

细化田间道路与输配电工程的技术参数要求

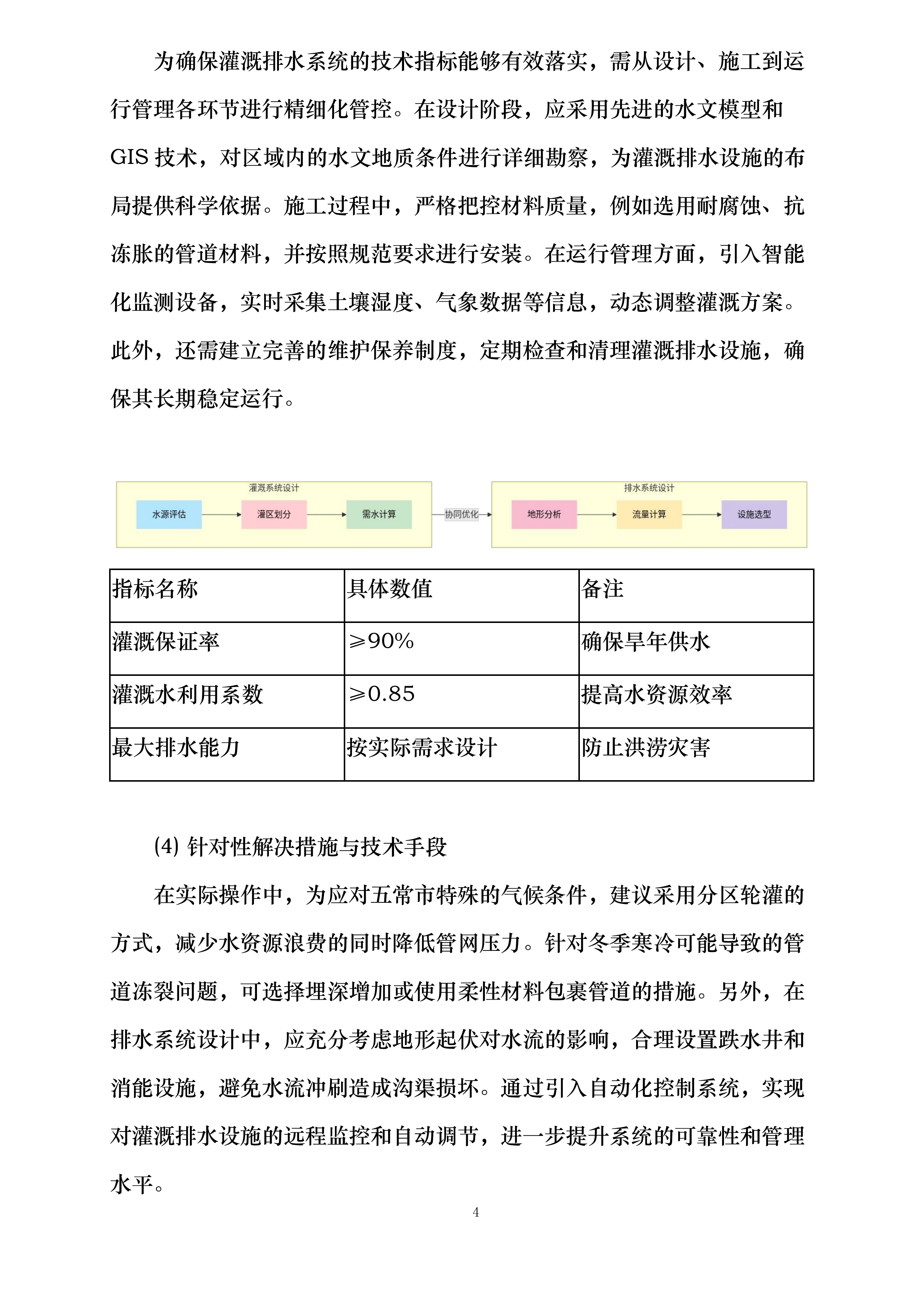

(1) 田间道路工程的技术参数要求

田间道路作为高标准农田建设的重要组成部分,其技术参数的确定需要综合考虑交通流量、使用频率以及农业机械通行需求等多方面因素。首先,针对五常市25万亩农田的建设规模,建议将田间主干道宽度设定为4.5米至6米之间,支路宽度则控制在3米至4米范围内。这样的设计既能满足大型农业机械的作业需求,又兼顾了成本控制和土地利用率。其次,在路面结构方面,推荐采用15厘米厚的水泥混凝土面层,基层厚度根据土壤承载力情况设置为20-30厘米不等。此外,为了确保道路使用寿命,应特别关注路基排水设计,建议设置深度不少于50厘米的边沟,并配备必要的涵洞设施以保证雨水顺利排放。

考虑到五常市冬季寒冷的特点,在施工材料选择上需特别注意抗冻性能。建议采用掺加防冻剂的混凝土配合比,同时对路基填料进行严格筛选,避免使用含水量过高的土质材料。在道路坡度设计方面,建议最大纵坡控制在6%以内,横向坡度保持在1.5%-2%之间,以确保雨雪天气下的行车安全。最后,应在道路两侧设置必要的安全防护设施,如警示标志、反光标线等,特别是在弯道和交叉口等重点区域。

(2) 农田输配电工程的关键技术指标

农田输配电系统的设计需要充分考虑供电可靠性、经济性和安全性等多个维度。对于五常市25万亩高标准农田建设项目,建议采用10kV电压等级的配电线路,主干线截面积选用70平方毫米的钢芯铝绞线,分支线路则可适当降低至50平方毫米。在变压器配置方面,推荐使用S13型及以上节能型变压器,单台容量根据灌溉泵站用电需求合理选择,一般在50kVA至200kVA之间。

为了提高供电系统的稳定性和经济性,建议采用分区供电方式,每个供电区覆盖面积控制在3000亩左右。在电杆选型上,推荐使用12米或15米钢筋混凝土电杆,埋设深度不得小于2米。针对五常市冬季低温环境,需特别注意导线弧垂的调整,建议在夏季最高气温时预留适当的松弛度,以防止冬季冷缩导致的断线风险。此外,应安装必要的避雷装置和接地保护设施,确保用电安全。

(3) 田间道路与输配电工程的协同设计要点

在具体实施过程中,田间道路与输配电工程往往存在空间上的相互影响,因此需要特别注意两者的协调设计。首先,在道路规划阶段就应充分考虑电力线路的走向,避免出现交叉干扰的情况。建议将电力线路沿道路一侧布置,但需保持至少2米的安全距离。其次,在交叉路口处应特别注意电杆基础与道路结构的衔接处理,必要时可采用加固措施以确保稳定性。

从施工顺序来看,通常先进行输配电工程的基础施工,再开展道路建设,这样可以有效避免后续施工对已建电力设施的破坏。在材料运输和设备安装方面,也需要统筹考虑两者的需求,合理安排进场时间和路线。最后,建议建立统一的标识系统,对道路和电力设施的关键节点进行明确标注,便于后期维护和管理。通过这样的协同设计,可以最大限度地发挥两项工程的整体效益,同时降低建设和运营成本。

结合五常市环境条件提出适应性设计要点

针对五常市气候特点优化灌溉排水设计方案

(1) 分析五常市气候特点对灌溉排水系统的影响

五常市地处东北地区,具有典型的温带大陆性季风气候特征。冬季寒冷漫长,夏季温暖湿润,春秋两季气候变化剧烈。这种气候条件对农田灌溉与排水系统的设计提出了特殊要求。特别是在春季解冻期和秋季收获期,土壤含水量变化显著,容易出现春涝秋旱现象。因此,在设计方案中必须充分考虑季节性降水分布不均、极端天气频发等气候因素对农田水分管理的影响。通过对近十年气象数据的分析,可以发现降水量集中在夏季且变率较大,这要求灌溉系统具备较强的调节能力,而排水系统则需要适应短时强降雨的冲击。

(2) 优化灌溉系统以适应季节性需求

基于五常市的气候特点,建议采用分区轮灌的方式进行灌溉设计。在具体技术参数上,应选择耐低温材质的管道以应对冬季严寒环境,同时设置必要的保温措施防止冬季冻裂。考虑到春季积雪融化可能引发的洪涝风险,应在灌溉系统中预留足够的泄洪通道,并设置可调节流量的控制阀。此外,为了提高水资源利用效率,推荐引入智能化灌溉控制系统,通过实时监测土壤湿度和气象条件自动调整灌溉量。这种自适应调节机制能够有效应对不同季节的用水需求变化。

(3) 改进排水系统以应对极端天气

针对五常市夏季暴雨频发的特点,排水系统的设计需要特别注意防洪排涝能力。建议采用梯级排水方式,将田间排水沟渠与主干排水渠有机结合,形成完整的排水网络。在具体实施过程中,应根据地形高差合理布置各级排水设施,确保雨水能够快速排出而不造成积水。同时,考虑到冬季结冰对排水设施的影响,需在设计中加入防冻功能,如设置深埋式排水管或采用热力融冰技术。此外,为应对突发性强降雨,可在关键节点设置应急排水泵站,确保极端天气下的排水安全

(4) 综合考虑节能与环保因素

在优化灌溉排水方案时,还应注重能源消耗和环境保护问题。对于灌溉系统,推荐使用太阳能驱动的水泵设备,既可降低运行成本又能减少碳排放。在排水系统方面,可通过种植护坡植被来防止水土流失,同时利用生物滞留池净化排出的农田废水。这些措施不仅符合可持续发展理念,还能提升整个农田生态系统的稳定性。通过对现有农田水利设施的实地调研,可以进一步完善设计方案,使其更加贴合五常市的实际需求

考虑地形地貌特征制定田间道路布局方案

(1) 地形地貌特征分析与道路布局基础

五常市地形以丘陵和平原为主,局部存在山地和河谷地带。这种复杂的地形条件对田间道路的布局提出了特殊要求。在进行道路规划时,需要充分考虑不同地形类型的承载力、排水性能以及施工难度等因素。对于坡度较大的区域,应采用缓坡设计并设置必要的护坡设施;在低洼易涝地区,则需提高路基高度并完善排水系统。此外,还需要结合当地的地质条件,选择合适的路基材料和施工工艺,确保道路在各种气候条件下的稳定性和耐久性。

(2) 道路等级划分与功能定位

根据农田规模和服务需求,将田间道路划分为主干道、支路和田埂小道三个等级。主干道主要承担农机进出和农产品运输任务,宽度一般控制在6-8米,并配备硬化路面;支路则负责连接各个生产单元,宽度为4-6米,可根据实际情况选择简易硬化或砂石路面;田埂小道主要用于日常巡查和小型机械作业,宽度保持在2-3米即可。这种分级设计既满足了不同层次的使用需求,又有效控制了建设成本。

(3) 路网结构设计与交通组织

田间道路布局应遵循"主次分明、互联互通"的原则,形成网格状或环状路网结构。在具体设计中,主干道宜沿等高线布置,尽量减少填挖方量;支路则根据地块划分灵活调整走向,确保各生产单元都能便捷到达主干道。同时,要合理设置会车点和转弯半径,保证农机通行顺畅。对于大型机械化作业区域,还需预留足够的掉头空间。通过科学的路网设计,可以显著提升农田管理效率和经济效益。

(4) 环境保护与可持续发展

在制定田间道路布局方案时,必须充分考虑生态保护要求。对于生态敏感区域,应尽量避让或采取最小干预措施;确需穿越的路段,应设置必要的防护设施。同时,道路两侧应种植适宜的绿化植物,既能起到防风固沙作用,又能改善农田生态环境。此外,还应注重雨水收集和利用系统的设计,将道路排水与农田灌溉有机结合,实现水资源的高效利用。

道路等级

宽度范围(米)

适用场景

主干道

6-8

农机进出和农产品运输

支路

4-6

连接生产单元

田埂小道

2-3

日常巡查和小型机械作业

(5) 施工技术与质量保障

针对五常市特殊的地理环境,在道路施工过程中需采用适应性强的技术措施。例如,在湿陷性黄土地区,可采用换填法或强夯法处理路基;在冻土区段,则需增加保温层并设置排水盲沟。为确保工程质量,应建立完善的质量管理体系,从原材料检验到每道工序验收都严格把关。同时,还要定期开展技术培训,提高施工人员的专业技能和安全意识。

根据土壤特性提出生态防护措施的具体要求

(1) 土壤特性分析与生态防护关联

五常市的土壤类型以黑土为主,这种土壤具有较高的有机质含量和肥力水平,但同时也存在易板结、水土流失等问题。针对这一特点,需要制定针对性的生态防护措施。首先,通过前期勘测获取土壤颗粒组成、孔隙率、渗透性等关键参数,建立完整的土壤特性数据库。其次,考虑到当地土壤在雨季容易出现侵蚀现象,需要特别关注坡耕地的防护设计。此外,由于土壤有机质含量较高,必须防止因过度耕作导致的肥力下降问题。

(2) 植被覆盖方案设计

基于五常市的土壤特性,提出多层次植被覆盖方案作为主要的生态防护措施。建议在田埂和边坡区域种植适合本地气候的多年生草本植物,如紫花苜蓿和狗牙根,这些植物根系发达,能够有效固定土壤,减少水土流失。同时,在农田周边设置防护林带,选择耐寒性强的树种如樟子松和杨树,形成防风固沙屏障。为确保植被成活率,需要根据土壤水分状况设计合理的灌溉方案,并定期监测土壤养分变化,及时补充肥料。

(3) 地表径流控制技术

针对五常市降雨集中且强度大的特点,需要采取有效的地表径流控制措施。建议在田间设置多级拦水坝和沉砂池,通过分级拦截和沉淀的方式减缓水流速度,降低对土壤的冲刷作用。同时,采用透水性良好的材料铺设田间道路,增加雨水下渗量。对于坡度较大的地块,可以设置水平沟或鱼鳞坑,配合植被种植形成综合防护体系。这些措施不仅能够保护土壤结构,还能提高水资源利用效率。

(4) 土壤改良与持续管理

结合当地的土壤酸碱度和盐分状况,制定科学的土壤改良方案。建议施用适量的石灰或石膏调节土壤pH值,改善土壤团粒结构。同时,推广秸秆还田和绿肥种植技术,增加土壤有机质含量。为了保证生态防护效果的持续性,需要建立完善的土壤监测体系,定期采集样本进行理化性质分析。此外,还需加强对农民的技术培训,指导其合理使用化肥农药,避免对土壤环境造成破坏。

(5) 生态防护工程的维护机制

考虑到生态防护措施的长期有效性,需要建立规范化的维护管理制度。建议成立专门的养护队伍,负责日常巡查和设施维修工作。对于植被覆盖区域,要制定合理的修剪和补植计划,确保防护效果不减弱。同时,建立奖惩机制,鼓励农户积极参与生态防护工程建设和维护工作。通过这些措施,确保生态防护工程能够在整个项目周期内发挥应有的作用。

细化农田灌溉排水等专项工程技术参数

确定灌溉系统水力计算与管道选型标准

(1) 水力计算基础理论与实际应用

灌溉系统水力计算是确保农田供水稳定性和效率的关键环节。从理论上讲,水力计算涉及流量、流速、压力损失等多个参数的精确计算。在五常市高标准农田建设项目中,需充分考虑地形起伏和土壤渗透性差异对水流的影响。具体实施时,采用分段计算方法,将整个灌溉区域划分为若干个相对独立的计算单元,每个单元根据其坡度、距离等因素分别进行水力计算。为提高计算精度,引入修正系数来调整理论值与实际值之间的偏差,确保最终计算结果能够真实反映现场情况。

考虑到项目规模较大,建议使用计算机辅助设计软件进行水力模拟分析。通过建立三维水流动态模型,可以直观展示各节点的压力分布和流量变化情况。同时,在计算过程中要特别关注末端用户的用水保障问题,适当增加安全余量,避免因局部压力不足影响整体灌溉效果。此外,还需定期校核计算结果,及时发现并修正可能存在的误差,确保设计方案的科学性和可靠性。

(2) 管道选型原则与材料选择策略

基于水力计算结果,管道选型需综合考虑经济性、耐用性和施工便利性等多方面因素。对于五常市这样的大规模农田灌溉项目,推荐采用分级选型策略:主干管选用承压能力较强的钢管或球墨铸铁管,支管则可选择性价比更高的PVC-U管材。具体选型时,要根据各段管道的工作压力、流量要求以及埋设深度等条件,确定合适的管径和壁厚。

在材料选择上,除满足基本的力学性能要求外,还需特别关注管道的耐腐蚀性和抗老化能力。考虑到五常市冬季寒冷的气候特点,所选管材应具有良好的低温韧性,防止因温度骤变导致的管道破裂。同时,为降低后期维护成本,建议在管道连接部位采用可靠的密封技术,并设置必要的检查井和排气阀,方便日常检修和故障排查。

(3) 标准化体系构建与质量控制措施

为了保证灌溉系统水力计算和管道选型工作的规范化,需要建立一套完整的标准化体系。首先,制定详细的计算方法和选型依据文件,明确各项参数的取值范围和计算公式。其次,建立严格的审查制度,由经验丰富的专业人员对设计方案进行复核,确保所有技术指标均符合相关规范要求。

在施工阶段,需加强质量监控力度,重点检查管道安装过程中的对接精度和密封效果。通过设置关键控制点,对每批次进场材料进行抽样检测,杜绝不合格产品流入施工现场。此外,还应建立完整的档案记录制度,详细记录每个环节的技术数据和检验结果,为后续的运行维护提供可靠依据。

制定排水沟渠断面尺寸与坡度设计要求

(1) 排水沟渠断面尺寸设计的基本原则

排水沟渠作为农田灌溉与排水系统的重要组成部分,其断面尺寸的设计需要综合考虑多个因素。首先,要确保沟渠能够满足农田在不同季节的排水需求,特别是在雨季或灌溉尾水排放时,避免积水影响作物生长。为此,需要对五常市的降雨量、土壤渗透性以及田间排水流量进行详细测算。其次,考虑到当地的地形地貌特征,特别是坡度较大的区域,应适当增加断面尺寸以提高过水能力,防止水流冲刷造成沟渠损坏。此外,还应结合当地农业生产模式,预留足够的空间以便于机械化作业和日常维护。

(2) 坡度设计要求及影响因素分析

排水沟渠的坡度设计直接影响到水流速度和排水效果。在五常市这种具有特定气候条件的地区,坡度设计需特别注意防洪排涝与水土保持之间的平衡。一般情况下,坡度过大容易导致水流过快,可能引发沟渠冲刷和水土流失;而坡度过小则可能导致排水不畅,尤其是在暴雨期间容易形成积水。因此,建议根据地形实际情况将坡度控制在0.5%至3%之间。同时,还需考虑土壤类型的影响,对于易冲刷的沙质土壤,应适当减小坡度并加强护岸措施。

(3) 具体技术参数的确定方法

为了科学合理地确定排水沟渠的断面尺寸与坡度,需要采用系统的计算方法。首先是通过水力学公式计算设计流量Q,然后根据曼宁公式推算出合理的断面尺寸和坡度值。具体操作中,可以将沟渠分为若干典型断面,分别进行水力计算。例如,在主干沟渠部分,建议采用梯形断面,底宽设定为1.5米至2.5米,边坡比率为1:1.5至1:2。对于支沟部分,则可适当缩小断面尺寸,但需保证最小过水深度不低于0.6米。此外,还需要定期复核计算结果,并结合现场实际条件进行调整优化。

(4) 特殊情况下的设计调整策略

在实际工程中,可能会遇到一些特殊情况需要对排水沟渠的设计进行调整。例如,在低洼易涝地区,可能需要增大断面尺寸或增设辅助排水设施。针对这类区域,可以通过设置多级台阶式断面来增强排水能力。另外,对于穿越村庄或道路的沟渠段,除了要考虑排水功能外,还需要兼顾交通安全和景观协调。此时,建议采用矩形或箱型断面,并加装盖板以保障行人车辆安全。同时,还要注意与周边环境相融合,通过种植绿化植物等方式提升整体美观度。

(5) 材料选用与施工工艺要求

在确定了排水沟渠的断面尺寸与坡度后,接下来就是材料选择和施工工艺的把控。推荐使用耐久性强且经济实用的建筑材料,如混凝土预制块或浆砌石等。这些材料不仅具有良好的抗冲刷性能,还能有效降低后期维护成本。在施工过程中,必须严格按照设计图纸和技术规范执行,特别要注意沟渠底部和侧壁的平整度控制。同时,为确保沟渠长期稳定运行,应在关键部位增设钢筋加固措施,并做好防渗处理。此外,还应建立完善的质量检测体系,对每道工序进行严格验收,确保工程质量符合标准要求。

规范泵站设备选型与安装技术参数

(1) 泵站设备选型的技术要求与标准

泵站设备选型是高标准农田建设中的关键环节,其直接关系到灌溉排水系统的稳定运行和整体效益。在五常市的项目中,需要综合考虑当地的水资源条件、地形特征以及农业用水需求等因素。首先,根据五常市的水资源分布情况,明确水源类型(如河流、水库或地下水),进而确定泵站的设计流量和扬程范围。其次,考虑到五常市的气候特点,冬季寒冷且结冰期较长,因此必须选择耐低温、防冻性能良好的泵站设备。此外,为了提高能源利用效率,应优先选用高效节能型水泵,并确保其符合国家及省市现行规范中的相关技术指标。

针对具体选型过程,需建立科学的评价体系。通过对比不同品牌和型号的泵站设备参数,包括但不限于额定功率、流量范围、扬程高度等,结合实际工况进行合理匹配。同时,还需关注设备的可靠性和维护便利性,确保长期运行过程中能够降低故障率并减少维修成本。为实现精准选型,建议采用计算机辅助设计软件(如AutoCAD或BIM建模工具)对泵站布局及设备安装位置进行模拟分析,以优化系统配置方案。

(2) 泵站设备安装的技术参数与实施流程

泵站设备的安装是一项复杂而精密的工作,其技术参数的选择直接影响到系统的正常运转和使用寿命。在五常市高标准农田建设项目中,安装前必须详细制定施工计划,明确各工序的技术要求和质量标准。例如,在基础施工阶段,要严格按照设计图纸进行地基处理,确保承载力满足设备重量需求,同时保证水平度误差控制在允许范围内。对于混凝土基础部分,需特别注意养护时间,避免因过早安装导致结构强度不足。

安装过程中,应遵循“先下后上、先重后轻”的原则,逐步完成泵体、电机、管道及附属设施的组装工作。特别是在水泵与管道连接时,必须使用柔性接头以吸收振动并防止应力集中。此外,还需严格控制法兰对接面的平整度和平行度,确保密封效果良好。为保证安装精度,建议采用激光测量仪器进行定位校准,并做好记录以便后续验收检查。最后,在设备调试阶段,需对各项运行参数进行全面检测,包括电流、电压、振动、温度等,确保所有指标均达到设计要求。

(3) 泵站设备运行维护的技术保障措施

为确保泵站设备在五常市高标准农田建设中的长期稳定运行,必须建立健全的运行维护制度和技术保障体系。首先,制定详细的巡检计划,安排专业人员定期对泵站设备进行检查,重点监测水泵轴承润滑状况、冷却系统工作状态以及电气控制系统运行情况。一旦发现异常问题,应及时采取措施进行修复或更换零部件,避免小故障演变成大事故。

其次,加强技术人员培训,使其熟练掌握泵站设备的操作规程和维护技能。通过举办专题讲座、实操演练等形式,提升团队的专业素养和技术水平。同时,引入先进的监测手段,如在线状态监控系统,实时采集设备运行数据并进行分析预警,从而实现预防性维护。此外,还应建立完善的备品备件管理制度,确保在紧急情况下能够快速获取所需配件,最大限度减少停机时间。为适应冬季严寒环境,还需特别注重防冻保温措施的落实,如安装电加热装置或采用保温材料包裹关键部件。

工程任务与建设规模解读

剖析25万亩高标准农田建设任务要点

明确各子项目工程量分配比例与优先级

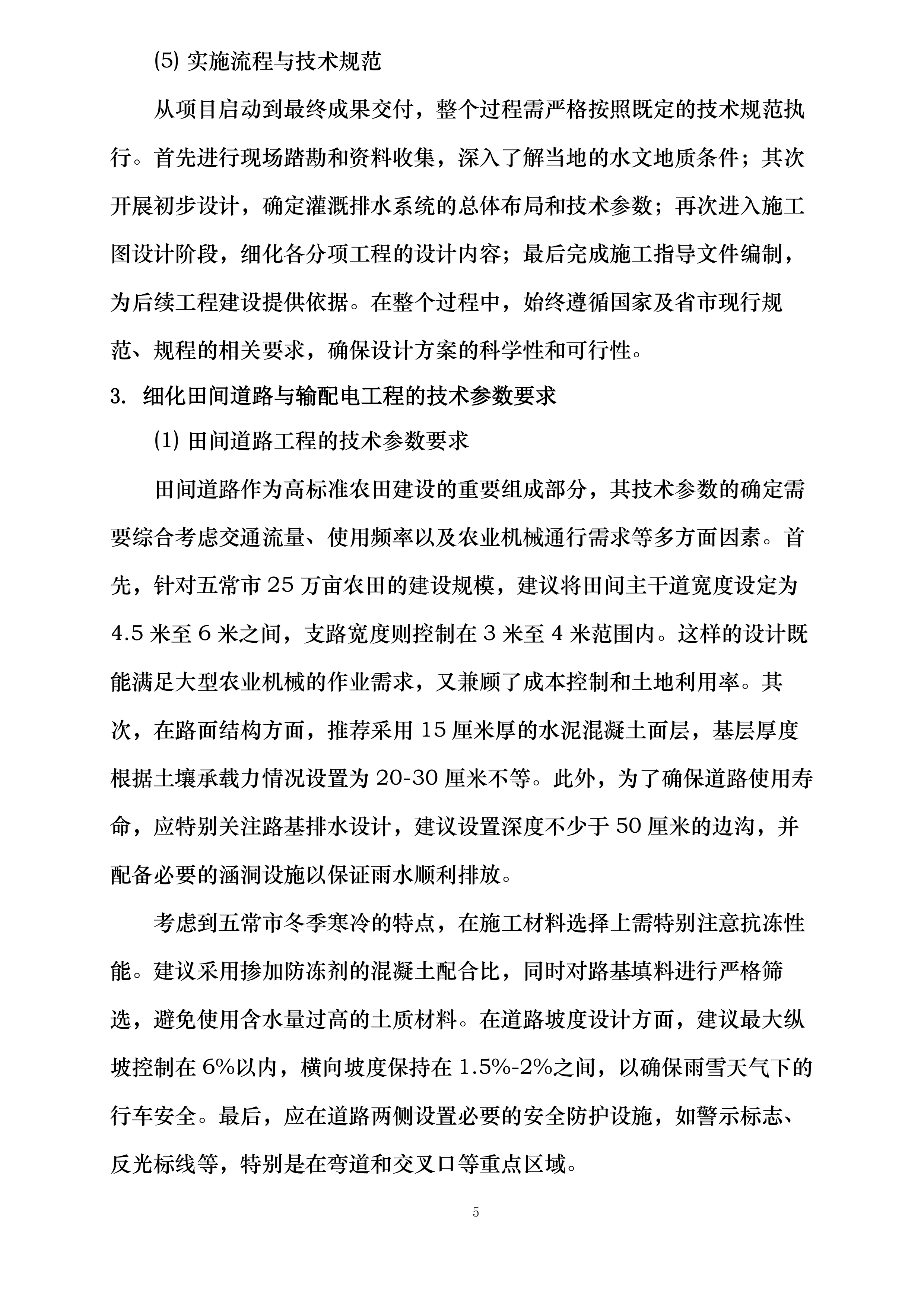

(1) 子项目工程量分配比例分析

在五常市2026年高标准农田建设项目中,明确各子项目的工程量分配比例是确保整体建设任务顺利完成的关键步骤。根据农田灌溉与排水、田间道路、农田输配电以及农田防护与生态环境保持等主要建设内容,结合当地自然条件和农业生产需求,初步设定以下分配比例:农田灌溉与排水系统约占总工程量的45%,田间道路建设占25%,农田输配电工程占15%,农田防护与生态环境保持工程占10%,其余5%作为机动调整部分。这一分配比例基于历史数据和实际需求制定,能够有效平衡各子项目之间的资源投入。

考虑到五常市地处东北寒地,冬季气温较低且降雪量较大,因此农田灌溉与排水系统的建设尤为重要。该子项目需要充分考虑冻土层对管道铺设的影响,同时优化排水沟渠的设计以应对春融期可能出现的积水问题。此外,田间道路建设需兼顾农业机械通行和日常维护需求,合理设置路面宽度和承载能力,建议采用混凝土或沥青材质,并适当增加路基厚度以适应重载运输需求。

(2) 子项目优先级确定方法

在明确各子项目的工程量分配后,进一步确定其优先级对于合理安排施工顺序至关重要。按照当前五常市农业生产实际情况,将农田灌溉与排水系统列为首要建设任务,因为其直接关系到农作物的生长周期和产量保障。特别是在雨季或干旱季节,完善的灌溉与排水设施能够显著提升农田抗灾能力。其次为田间道路建设,良好的交通条件不仅便于农业机械进出,也为后续其他工程建设提供了便利。

农田输配电工程虽然占比相对较小,但其重要性不容忽视。通过科学规划输电线路走向和变压器布点位置,可以有效降低电力损耗并提高供电可靠性。最后,农田防护与生态环境保持工程应贯穿整个项目建设过程,在保证生产功能的同时注重生态保护。例如,可以通过种植防风林带、设置护坡草皮等方式改善土壤结构,防止水土流失。

子项目名称

工程量比例(%)

优先级

农田灌溉与排水

45

高

田间道路

25

中高

农田输配电

15

中

农田防护与生态保持

10

低

机动调整

5

-

(3) 工程量分配与优先级实施流程

为了确保上述工程量分配比例和优先级能够在实际操作中得到落实,制定了详细的实施流程。首先,在项目启动阶段成立专门的技术评审小组,负责审核各子项目的具体设计方案和技术参数是否符合既定标准。其次,建立动态调整机制,根据现场勘测结果和施工进展适时优化工程量分配方案。例如,若发现某区域地形复杂导致道路施工难度增大,则可适当减少该区域的灌溉设施投资,转而加强道路基础建设。

此外,还需建立定期汇报制度,要求各施工单位按月提交进度报告,并组织专家团队进行现场检查。通过对实际完成情况与计划目标的对比分析,及时发现并解决偏差问题。特别是针对优先级较高的子项目,要提前做好物资储备和人员调配工作,确保关键环节不受延误。同时,引入信息化管理手段,利用GIS系统实现对各子项目进度的实时监控,为决策提供准确依据。

制定分区域建设任务分解方案

(1) 明确区域划分依据与原则

根据五常市的地形地貌特征,将25万亩高标准农田建设任务按照自然地理条件划分为若干个功能区。每个功能区的划分需综合考虑坡度、土壤类型、水源分布等因素,确保各区域内自然条件相对一致。在此基础上,进一步细化为基本单元格,每个单元格面积控制在一定范围内,以便于后续工程量分配和施工组织。同时,考虑到不同区域的农业种植结构差异,合理设置各类农田基础设施的比例,确保满足实际生产需求。

(2) 制定分区域任务分解方案

针对不同区域的特点,制定差异化的建设任务分解方案。对于水源充足的平原地区,重点加强灌溉排水系统的完善,优化田间道路布局;而对于地势起伏较大的丘陵地带,则侧重于水土保持工程的实施,配套建设必要的梯田设施。具体到每个分区,需要明确各项工程的具体指标要求,包括但不限于灌溉管道铺设长度、排水沟渠开挖量、田间道路硬化里程等。通过详细的量化指标,确保每个分区的任务目标清晰可执行。

(3) 确保任务分解的科学性与合理性

在任务分解过程中,充分考虑区域间的衔接关系,避免出现重复建设或遗漏现象。建立完善的任务分解评估机制,定期对各分区的建设任务进行复核调整。同时,注重统筹协调不同分区之间的资源配置,确保人力、物力等要素的合理分配。通过建立动态调整机制,及时应对可能出现的各种变化因素,保证整个项目推进过程中的平衡性和稳定性

(4) 构建分区任务的优先级体系

基于各分区的自然条件和社会经济状况,合理确定不同类型工程的建设优先级。对于水源短缺、土壤侵蚀严重的区域,优先实施节水灌溉设施建设和生态防护工程;而对于交通不便、机械化程度较低的区域,则着重加强田间道路和输配电设施建设。通过科学设定优先级,确保有限资源能够得到最有效的利用,最大限度地发挥投资效益。同时,建立灵活的优先级调整机制,根据实际情况适时优化任务安排。

(5) 强化分区任务的执行力保障

为确保分区域建设任务的有效落实,需要建立健全的监督考核体系。从任务下达、进度跟踪到质量验收,形成完整的闭环管理流程。针对每个分区的任务特点,制定具体的考核指标和评价标准,定期开展检查评估工作。同时,建立信息共享平台,实现各分区建设进展情况的实时监控,及时发现并解决存在的问题,确保整个项目按计划顺利推进。

确定各专业工程交叉作业协调机制

(1) 交叉作业的总体协调框架构建

高标准农田建设涉及多个专业工程,如农田灌溉与排水、田间道路、农田输配电以及农田防护与生态环境保持工程等。为了确保各专业工程之间的交叉作业能够高效、有序地进行,首先需要构建一个总体协调框架。该框架应包括明确的责任分工、时间节点安排和沟通机制。通过设立统一的项目管理平台,可以将各个专业的进度计划、资源调配及技术要求整合在一起,从而实现信息的透明化和共享化。此外,还需制定详细的协调流程,确保在出现冲突时有明确的解决路径。

(2) 各专业工程的优先级确定与资源分配

根据项目的实际情况,需对不同专业工程设定合理的优先级。例如,在初期阶段,农田灌溉与排水系统的建设可能需要优先推进,以确保后续施工具备基本的用水条件;而田间道路的建设则可以在一定程度上滞后于灌溉系统,但必须满足材料运输的基本需求。同时,针对资源分配问题,应当综合考虑各专业工程的施工强度、工期要求以及资金投入等因素,制定科学的资源配置方案。这不仅有助于提高资源利用效率,还能有效避免因资源争夺导致的施工延误。

(3) 施工界面划分与交接管理

为确保各专业工程之间的顺利衔接,需要对施工界面进行细致划分,并建立严格的交接管理制度。具体而言,可以通过绘制详细的施工界面图来明确各专业工程的工作范围和边界。例如,在农田输配电工程与田间道路工程之间,需明确电缆铺设与路面施工的先后顺序及相关技术要求。同时,应设立专门的交接验收环节,由各方共同参与确认,确保前一工序的质量符合后继施工的要求。这种精细化管理方式能够显著降低因界面不清引发的纠纷和返工风险。

(4) 动态调整机制与应急响应预案

在实际施工过程中,由于各种不可预见因素的影响,原有的协调机制可能需要适时调整。为此,应建立一套灵活的动态调整机制,定期评估各专业工程的进展情况,并根据实际情况及时优化施工计划。此外,还需制定完善的应急响应预案,针对可能出现的重大问题(如天气突变或设备故障),提前规划应对措施,确保整个项目的稳定推进。通过这一机制,可以最大程度地减少突发状况对整体进度的影响。

(5) 技术支持与质量保障体系

为保证各专业工程交叉作业的顺利实施,需建立健全的技术支持与质量保障体系。一方面,应组建一支由多领域专家组成的技术团队,为现场施工提供及时的技术指导和解决方案;另一方面,要严格执行质量控制标准,通过定期检查和随机抽检等方式,确保每一项工程都达到设计要求。此外,还应引入先进的信息化管理工具,如BIM技术,用于模拟和优化施工过程,进一步提升协调管理的精准度和效率。

专业工程

优先级

主要接口

农田灌溉与排水

高

输配电、道路

田间道路

中

灌溉、输配电

农田输配电

低

灌溉、道路

确定工程等级及勘测设计标准要求

划分各类工程设施的设计等级标准

(1) 农田灌溉与排水工程的设计等级划分

根据五常市高标准农田建设项目的特点,结合国家及省市现行规范要求,农田灌溉与排水工程需要依据建设规模、重要性以及使用频率进行设计等级划分。首先,考虑到项目覆盖面积较大且涉及多个区域的农田用水需求,将灌溉工程划分为一级和二级两个等级。一级灌溉工程主要服务于大面积连片农田,其设计流量需满足高峰期用水需求,并确保系统在极端天气条件下的稳定运行。二级灌溉工程则针对零散分布的小型农田,侧重于经济性和灵活性,同时保证基本灌溉功能的实现。对于排水工程,基于五常市降雨量特征和土壤渗透能力,设计等级分为三级:一级用于防洪排涝,确保农田在暴雨期间不受淹;二级注重日常排水,维持适宜的地下水位;三级则作为辅助设施,处理局部积水问题。这种分级方式不仅有助于合理分配资源,还能提升工程整体效益。

(2) 田间道路工程的设计等级标准制定

田间道路作为连接农田与外部交通网络的重要纽带,其设计等级直接影响到农业生产效率和农产品运输安全。按照五常市地形地貌特征和农业机械化发展水平,田间道路工程可划分为三个等级。一级道路主要用于主干道建设,承担大规模农机具通行任务,路面宽度应不小于6米,承载能力需达到重型机械标准,同时设置完善的排水系统和防护设施。二级道路服务于支路网络,适用于中型农机作业,路面宽度建议为4-5米,重点考虑抗压能力和耐久性。三级道路则是田间小路,主要用于轻型设备和人员通行,虽然设计标准相对较低,但仍然要满足基本通行要求并具备一定的排水功能。此外,还需综合考虑道路坡度、转弯半径等技术参数,确保各类车辆的安全行驶。

(3) 农田输配电工程的技术等级划分与实施策略

农田输配电工程是保障现代农业生产顺利进行的关键环节,其设计等级直接关系到电力供应的可靠性和经济性。针对五常市高标准农田建设项目,输配电工程可分为高压、中压和低压三个等级。高压输电线路主要用于长距离电力输送,电压等级设定为10kV及以上,需采用架空线路或埋地电缆形式,着重考虑防雷措施和绝缘性能。中压输电线路适用于区域内电力分配,电压等级为380V-10kV,线路布置应尽量减少交叉跨越,同时优化路径选择以降低损耗。低压输电线路直接服务于农田用电设备,电压等级为220V-380V,重点在于提高供电质量并确保用电安全。在具体实施过程中,还需结合当地电网现状,制定合理的接入方案和技术改造计划,确保各级输配电设施之间的协调配合。

(4) 农田防护与生态环境保持工程的设计等级标准

为了实现农田生态保护目标,农田防护与生态环境保持工程的设计等级同样需要科学划分。根据五常市自然环境特点,将其分为生态防护、水土保持和污染防控三个层次。生态防护工程以恢复和改善农田生态系统为主,包括植树造林、植被恢复等内容,设计等级应充分考虑生物多样性保护需求和长期维护成本。水土保持工程则重点解决土壤侵蚀问题,通过修建梯田、设置挡土墙等方式来巩固土地结构,设计时需结合地形坡度和降雨强度等因素。污染防控工程旨在防止农业面源污染扩散,涉及废弃物处理设施建设、农药化肥施用管理等方面,设计等级需兼顾经济效益和环境保护要求。以上各项内容均需严格按照相关标准执行,并定期开展监测评估工作,确保工程效果符合预期目标。

明确勘测精度与设计深度的具体要求

(1) 勘测精度要求

勘测工作是高标准农田建设项目的基础,其精度直接影响到后续设计和施工的质量。根据五常市2026年高标准农田建设项目的具体需求,需要明确不同类型的勘测精度标准。对于地形测量,建议采用不低于1:2000的比例尺进行测绘,以确保对地形特征的准确把握。考虑到五常市的地形复杂程度以及农田分布特点,应重点对坡度变化较大的区域进行加密测量,以提供更精确的数据支持。此外,水文地质勘测需达到详细勘察阶段的要求,包括地下水位动态监测、土层结构分析等,这些数据将为灌溉排水系统的设计提供科学依据。

为了保证勘测数据的准确性,还应当建立完善的质量控制体系。这一体系应包含内业数据处理与外业实地验证两个方面。内业处理中,要利用地理信息系统(GIS)技术对采集的数据进行综合分析,形成直观的地图和图表展示;而在外业验证环节,则需要安排专业人员进行现场复核,确保所有测量点位均符合规范要求。同时,针对可能出现的极端天气条件,如暴雨或大风天气下的测量偏差问题,也应提前制定相应的校正措施,以保障最终成果的真实性和可靠性。

(2) 设计深度要求

在设计深度方面,必须严格按照国家及省市现行规范执行,同时结合五常市的具体情况做出适当调整。总体而言,设计方案应涵盖从总体规划到详细施工图的各个层面,每个层次都应有明确的内容界定和技术指导。在初步设计阶段,主要任务是确定总体布局方案,包括田块划分、道路网规划、灌排系统布置等关键要素,并通过三维建模技术直观呈现整体效果。此阶段的设计深度应达到能够指导下一阶段工作的程度,即具备足够的信息量来支持技术经济分析和投资估算。

进入施工图设计阶段后,需要进一步细化各分项工程的具体参数。例如,对于田间道路工程,应明确路面结构层厚度、材料选择、边坡防护方式等内容;而对于农田输配电工程,则需详细列出线路走向、杆塔位置、设备选型等技术指标。值得注意的是,在这个过程中还需特别关注各专业之间的协调配合,避免因衔接不当导致返工或浪费现象发生。因此,可以引入BIM(建筑信息模型)技术实现多专业协同设计,从而提高设计效率和质量。

(3) 成果文件编制规范

除了上述勘测精度和设计深度的要求之外,还需要制定一套完整的成果文件编制规范,以确保整个项目的技术文档具有统一性、规范性和可追溯性。首先,应对各类成果文件的形式作出明确规定,如文本报告、图纸、表格等均需按照既定模板制作,便于后期查阅和管理。其次,要强调数字化交付的重要性,在纸质版基础上增加电子版成果,利用数据库技术实现信息存储和共享功能。最后,为保证成果文件的质量,应建立严格的审核制度,由经验丰富的专家团队对每一份提交的文件进行逐级审查,发现问题及时纠正,直至完全满足招标文件中的各项要求为止。

勘测内容

精度要求

地形测量

不低于1:2000比例尺

水文地质

详细勘察阶段标准

确定成果文件编制规范与验收标准

(1) 成果文件编制规范的确立

成果文件的编制需要遵循国家及省市现行规范、规程和规定。首先,针对农田灌溉与排水系统的设计文件,应包括详细的水力计算书、管道选型依据以及材料清单等。这些文件不仅为施工提供具体指导,还便于后期维护管理。其次,田间道路和输配电工程的成果文件需明确道路宽度、承载能力、路面材质要求,以及输电线路布置图、设备参数表等内容。此外,农田防护与生态环境保持工程的成果文件则要涵盖植被选择标准、生态恢复计划、环境监测方案等细节。

(2) 验收标准的细化

验收标准是确保项目质量的重要依据。对于农田灌溉排水系统,应制定严格的水力性能测试标准,包括流量、压力、流速等关键指标的检测方法和合格范围。田间道路工程的验收标准则需关注平整度、承载力、抗滑性能等方面的技术要求。输配电工程方面,需...

五常市2026年高标准农田建设项目勘测设计投标方案.docx