梧州市机关后勤服务中心2025-2026年安保服务采购投标方案

第一章

安保服务方案

5

第一节

梧州市联合办公大楼周边附属广场安保服务方案

5

第一条

制定联合办公大楼周边广场整体安保服务目标与标准

5

第二条

规划联合办公大楼各岗位人员配置与轮班制度

24

第三条

设计联合办公大楼重点区域巡逻防控实施方案

40

第四条

建立联合办公大楼突发事件快速响应机制

56

第五条

配置联合办公大楼安保作业工具与设备管理方案

73

第二节

梧州市政府办公大楼周边附属广场安保服务方案

91

第一条

明确政府办公大楼广场安保服务内容与要求

91

第二条

制定政府办公大楼重点岗位保障措施

107

第三条

设计政府办公大楼交通秩序维护工作方案

123

第四条

建立政府办公大楼消防设施巡查管理制度

139

第五条

配备政府办公大楼智能化安防设备使用方案

158

第三节

梧州市纪委监委机关办公大楼安保服务方案

173

第一条

制定纪委监委办公大楼安保工作标准与流程

173

第二条

规划纪委监委大楼门岗管控实施方案

189

第三条

设计纪委监委大楼内部安全巡查计划

204

第四条

建立纪委监委大楼保密区域管控措施

219

第五条

配置纪委监委大楼专业安防设备操作规程

233

第四节

梧州市反腐倡廉教育基地管理中心安保服务方案

249

第一条

制定反腐倡廉教育基地安保工作规范

249

第二条

设计教育基地双人值守岗位管理制度

267

第三条

规划教育基地重要物资管控方案

282

第四条

建立教育基地教学区域安全保障措施

295

第五条

配备教育基地专用安防设备使用计划

311

第五节

重点区域与关键环节保障方案

328

第一条

制定重点区域分级管控实施方案

328

第二条

设计关键岗位人员备份保障机制

347

第三条

建立信息管理系统运行维护方案

367

第四条

规划特殊时期安保力量调配预案

384

第五条

配置新型安防技术应用实施方案

404

第二章

突发事件应急预案

424

第一节

梧州市联合办公大楼周边附属广场突发事件应急预案

424

第一条

制定反恐防暴应急处置方案确保办公区安全稳定

424

第二条

规划群体上访事件处理流程维护正常办公秩序

436

第三条

建立防汛抗台应急机制保障人员财产安全

449

第四条

设计重大活动安全保障措施确保活动顺利开展

457

第五条

制定疫情管控方案落实防控要求

470

第六条

规划停水停电等突发事件应对措施保证基本运转

481

第二节

梧州市政府办公大楼周边附属广场突发事件应急预案

490

第一条

构建反恐防暴应急体系提升快速反应能力

490

第二条

完善群体性事件处置预案确保及时有效应对

499

第三条

制定恶劣天气防范方案减少灾害影响

508

第四条

规划重点区域防护措施加强安全管控

519

第五条

建立突发事件联动机制提高处置效率

529

第三节

梧州市纪委监委机关办公大楼突发事件应急预案

538

第一条

制定防爆处突专项方案保障纪检监察工作安全

538

第二条

规范信访接待应急预案维护办公秩序

548

第三条

建立自然灾害防范机制降低安全风险

561

第四条

设计重要会议保障方案确保会议安全

574

第五条

制定紧急情况疏散方案保护人员安全

585

第四节

梧州市纪委监委机关新业务楼突发事件应急预案

595

第一条

构建突发事件预警机制实现提前防控

595

第二条

制定群体事件处置流程确保规范有序

604

第三条

规划防汛防台具体措施保障设施安全

618

第四条

建立重大活动安保方案维护现场秩序

632

第五条

设计突发事件报告制度确保信息畅通

642

第五节

梧州市反腐倡廉教育基地管理中心突发事件应急预案

653

第一条

制定反恐防暴专项预案确保基地安全

653

第二条

规范突发事件处置程序提高响应效率

666

第三条

建立自然灾害防御体系降低灾害损失

679

第四条

设计重要活动保障措施维护活动安全

691

第五条

制定紧急情况处置方案确保快速反应

704

第六节

突发事件管理人员现场带班方案

716

第一条

明确管理人员带班职责确保指挥到位

716

第二条

规范现场处置工作流程提高处置效率

731

第三条

建立应急指挥协调机制实现统一调度

742

第四条

制定现场安全保障措施确保人员安全

753

第五条

设计突发事件评估方案完善处置机制

766

第三章

管理制度

778

第一节

管理制度总体框架

778

第一条

构建全面管理制度体系确保项目规范运行

778

第二条

设计科学激励机制提升安保服务效能

801

第三条

建立严格监督制度保障服务质量达标

824

第二节

内部考核与奖惩机制

846

第一条

制定细致考核标准匹配项目管理要求

846

第二条

完善奖惩实施细则促进人员履职尽责

875

第三条

建立动态评估机制实现持续改进目标

898

第三节

岗位职责与工作规范

925

第一条

明确各岗位具体职责确保责任落实到位

925

第二条

细化工作流程标准提升操作执行效率

949

第三条

制定行为规范准则展现专业服务形象

970

第四节

制度与采购人要求对接

993

第一条

深度融合采购人管理规定确保无缝对接

993

第二条

建立信息反馈机制及时响应管理要求

1017

第三条

完善档案管理制度保障资料完整可溯

1041

第四章

人员管理与培训计划

1062

第一节

人员福利与职业安全保障措施

1062

第一条

制定从业人员基本福利保障方案

1062

第二条

建立职业安全防护体系

1075

第三条

设立职业健康监测机制

1091

第二节

人员培训体系建设方案

1105

第一条

制定年度培训计划与实施方案

1105

第二条

设计多元化培训方式与课程体系

1124

第三条

明确培训目标与考核标准

1135

第四条

建立培训效果评估与反馈机制

1155

第三节

人员录用与考核管理方案

1172

第一条

制定人员录用标准与筛选流程

1172

第二条

建立岗位胜任力评估体系

1190

第三条

设计绩效考核指标与评估方法

1210

第四条

制定奖惩与淘汰机制实施细则

1231

第四节

人员行为规范标准化建设

1249

第一条

制定统一的仪表标准与着装规范

1249

第二条

明确岗位行为准则与服务标准

1268

第三条

规范服务态度与文明用语要求

1285

第四条

建立日常行为监督检查机制

1299

安保服务方案

梧州市联合办公大楼周边附属广场安保服务方案

制定联合办公大楼周边广场整体安保服务目标与标准

确立联合办公大楼政治稳定与治安秩序维护目标

(1) 政治安全作为安保工作的首要任务

联合办公大楼作为梧州市党委政府集中办公的核心区域,承载着城市治理体系中关键职能的运行职责,其政治属性远高于一般公共建筑。因此,安保服务必须将“政治安全”置于首位,确保各类政治活动、会议及日常政务运转在绝对安全的环境中进行。当前国内社会形势复杂多变,部分敏感时期易出现不稳定因素向重点机关单位传导的风险,如未经审批的集会、示威行为可能借机渗透至办公区域周边广场,对正常办公秩序构成潜在威胁。为此,安保体系需构建以预防为主、防控结合的政治安全保障机制,通过强化情报预判、前端识别和快速响应能力,杜绝任何可能影响政治稳定的事件发生。在实际操作中,所有门岗、巡逻岗人员均需接受专项政治安全培训,掌握常见异常行为特征识别方法,包括但不限于长时间徘徊、拍摄敏感区域、携带可疑物品等情形,并建立与市机关后勤服务中心安全保卫科的信息直报通道,确保一旦发现苗头性问题能够第一时间上报并启动应急处置流程。同时,在重大政策发布期、重要会议召开前等关键时间节点,提前部署加强警戒力量,实施动态风险评估,形成闭环管理。

(2) 构建全天候、全区域覆盖的治安防控网络

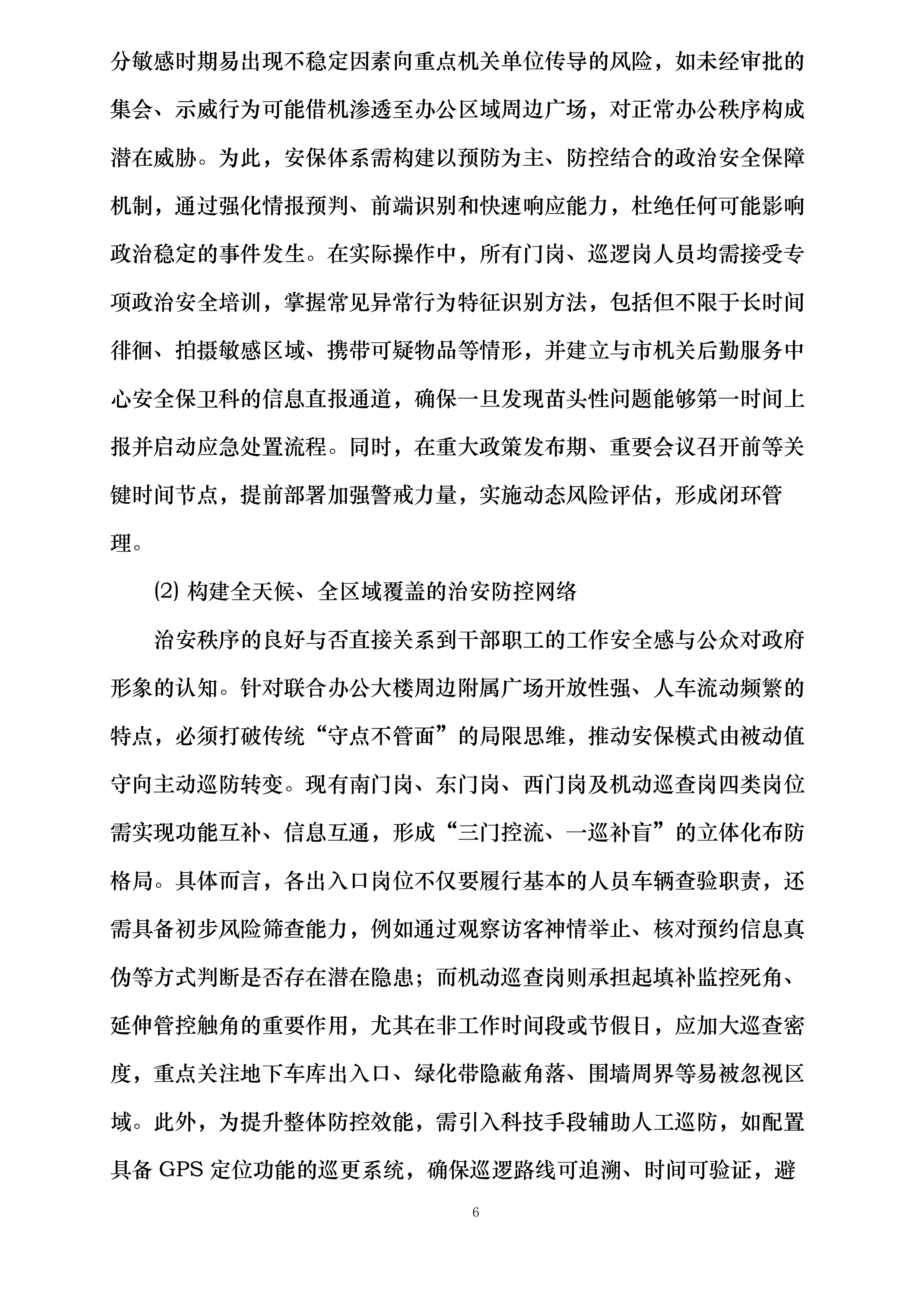

治安秩序的良好与否直接关系到干部职工的工作安全感与公众对政府形象的认知。针对联合办公大楼周边附属广场开放性强、人车流动频繁的特点,必须打破传统“守点不管面”的局限思维,推动安保模式由被动值守向主动巡防转变。现有南门岗、东门岗、西门岗及机动巡查岗四类岗位需实现功能互补、信息互通,形成“三门控流、一巡补盲”的立体化布防格局。具体而言,各出入口岗位不仅要履行基本的人员车辆查验职责,还需具备初步风险筛查能力,例如通过观察访客神情举止、核对预约信息真伪等方式判断是否存在潜在隐患;而机动巡查岗则承担起填补监控死角、延伸管控触角的重要作用,尤其在非工作时间段或节假日,应加大巡查密度,重点关注地下车库出入口、绿化带隐蔽角落、围墙周界等易被忽视区域。此外,为提升整体防控效能,需引入科技手段辅助人工巡防,如配置具备GPS定位功能的巡更系统,确保巡逻路线可追溯、时间可验证,避免流于形式。所有岗位之间通过数字对讲系统保持实时联络,遇突发事件可迅速集结支援,真正实现“一点报警、多方响应”的联动机制。

(3) 建立基于风险分级的差异化管控策略

不同区域在政治敏感度、人流密度、设施重要性等方面存在显著差异,若采取“一刀切”式管理方式,既浪费资源又难以精准防控。因此,需依据实地勘察与历史数据综合分析,将联合办公大楼周边广场划分为高、中、低三级风险区域,并制定相应的管控标准。一级区域主要包括主办公楼正门前广场、领导专用车位附近及消防控制室周边,此类区域政治象征意义强、出入人员层级高,必须实行最严格管控:除固定岗哨外,增设移动执勤点,每日开展不少于4次的重点巡查,且每次巡查须留存影像记录备查;二级区域涵盖东西两侧辅路、员工通勤通道及停车场主要通道,虽不属核心地带,但因使用频率高,易成为治安案件高发区,应保证每小时至少一次巡逻频次,并在夜间增配强光手电与防暴器械;三级区域主要指外围绿化带、自行车停放区等次要空间,则以视频监控为主、人工抽查为辅,降低人力成本的同时维持基本威慑力。该分级体系并非静态不变,而是根据季节变化、活动安排、舆情动态等因素定期调整,确保始终贴合实际需求。例如,在举办全市性工作会议期间,原属二级区域的东侧迎宾通道将临时升级为一级管控区,同步增加安保力量部署与安检强度。

(4) 强化内外协同机制提升综合治理能力

单一依靠保安公司力量难以应对日益复杂的治安挑战,必须打通与主管部门、公安机关及其他职能部门之间的协作壁垒,构建“多方联动、齐抓共管”的综合治理格局。一方面,与市机关后勤服务中心建立常态化沟通机制,每月召开一次联席会议,通报近期安保情况、研判潜在风险、协调解决难点问题,确保政策指令传达畅通、执行到位;另一方面,主动对接辖区派出所、消防救援大队等执法单位,建立应急联动协议,明确在发生群体性事件、火灾事故或刑事案件时的职责分工与响应流程。例如,当发现疑似非法聚集迹象时,现场安保人员应在第一时间劝阻疏散的同时,立即通知属地公安到场处理,避免事态升级。与此同时,注重内部团队建设,充分发挥保安队长的组织协调作用,定期组织队员学习相关法律法规、典型案例剖析及心理疏导课程,增强职业认同感与责任感,防止因情绪波动或思想松懈导致履职不到位。只有将外部资源整合与内部管理优化相结合,才能从根本上筑牢政治稳定与治安秩序的双重防线。

(5) 推行标准化台账管理制度夯实工作基础

任何有效的安全管理都离不开详实的数据支撑与规范的过程留痕。针对当前部分安保岗位存在记录不完整、信息碎片化的问题,需全面推行统一的台账管理体系,涵盖值班日志、巡逻记录、来访登记、隐患排查、突发事件处置等多个维度。每项记录均需遵循“谁执行、谁填写,谁负责、谁签字”的原则,确保内容真实可溯。特别是对于涉及政治安全的相关事项,如发现可疑人员逗留、收到匿名信件或接到威胁电话等情况,必须单独建立专项档案,详细记载时间、地点、人物特征、处理过程及后续跟进情况,并报安全保卫科备案。台账资料不仅用于日常检查考核,更是后期责任倒查与经验总结的重要依据。在此基础上,探索推进电子化管理系统应用,通过专用APP或内网平台实现数据实时上传、自动归档与智能提醒功能,减少人为疏漏,提高工作效率。最终形成“制度有依据、执行有痕迹、改进有方向”的良性循环,使政治稳定与治安秩序维护目标从抽象概念转化为可量化、可追踪、可评估的具体行动。

制定联合办公大楼安全保卫量化考核指标

(1) 构建多维度安保绩效评价体系,实现管理可测可控

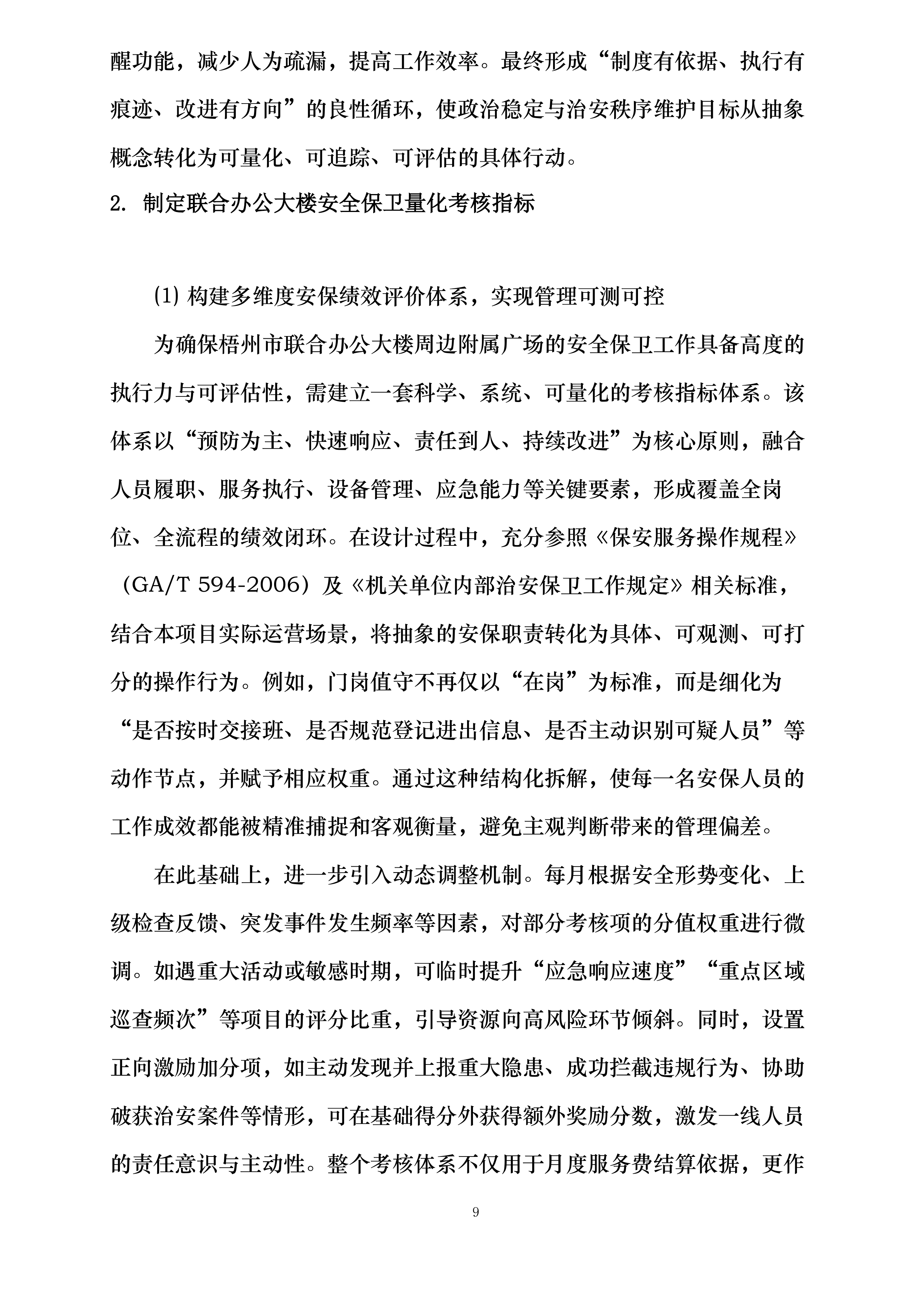

为确保梧州市联合办公大楼周边附属广场的安全保卫工作具备高度的执行力与可评估性,需建立一套科学、系统、可量化的考核指标体系。该体系以“预防为主、快速响应、责任到人、持续改进”为核心原则,融合人员履职、服务执行、设备管理、应急能力等关键要素,形成覆盖全岗位、全流程的绩效闭环。在设计过程中,充分参照《保安服务操作规程》(GA/T 594-2006)及《机关单位内部治安保卫工作规定》相关标准,结合本项目实际运营场景,将抽象的安保职责转化为具体、可观测、可打分的操作行为。例如,门岗值守不再仅以“在岗”为标准,而是细化为“是否按时交接班、是否规范登记进出信息、是否主动识别可疑人员”等动作节点,并赋予相应权重。通过这种结构化拆解,使每一名安保人员的工作成效都能被精准捕捉和客观衡量,避免主观判断带来的管理偏差。

在此基础上,进一步引入动态调整机制。每月根据安全形势变化、上级检查反馈、突发事件发生频率等因素,对部分考核项的分值权重进行微调。如遇重大活动或敏感时期,可临时提升“应急响应速度”“重点区域巡查频次”等项目的评分比重,引导资源向高风险环节倾斜。同时,设置正向激励加分项,如主动发现并上报重大隐患、成功拦截违规行为、协助破获治安案件等情形,可在基础得分外获得额外奖励分数,激发一线人员的责任意识与主动性。整个考核体系不仅用于月度服务费结算依据,更作为人员晋升、评优、培训需求分析的重要参考,真正实现“以考促管、以评促改”的良性循环。

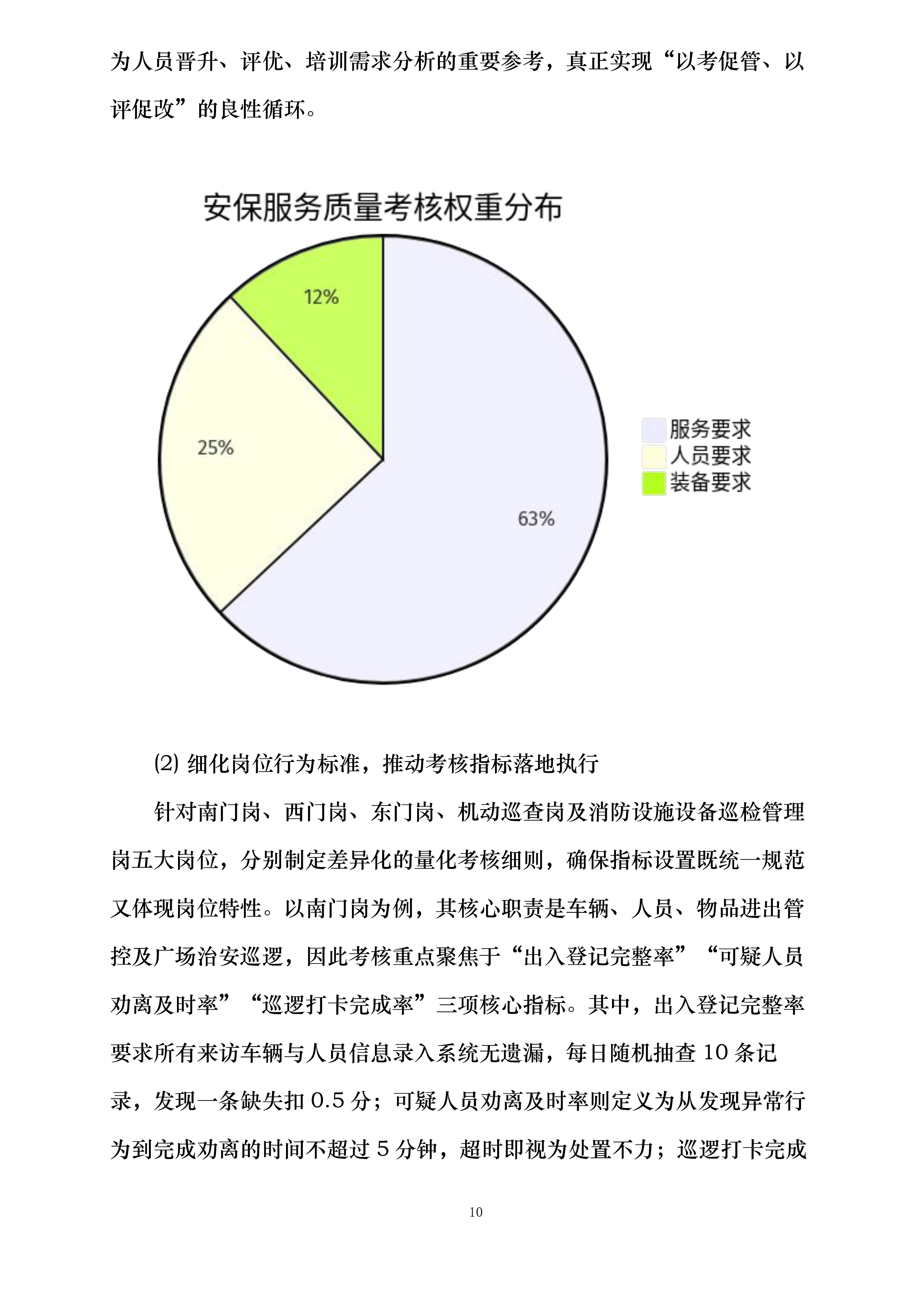

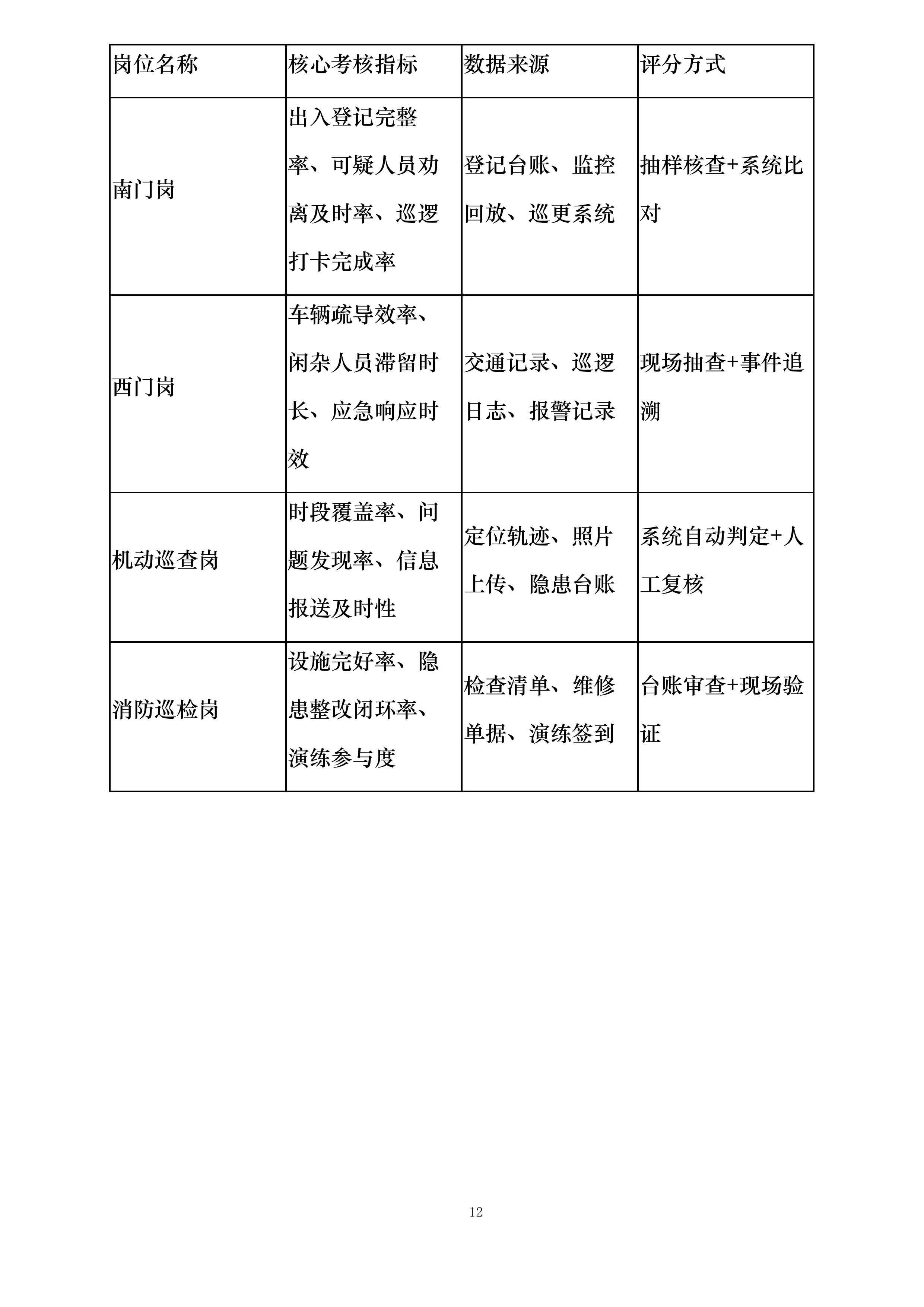

(2) 细化岗位行为标准,推动考核指标落地执行

针对南门岗、西门岗、东门岗、机动巡查岗及消防设施设备巡检管理岗五大岗位,分别制定差异化的量化考核细则,确保指标设置既统一规范又体现岗位特性。以南门岗为例,其核心职责是车辆、人员、物品进出管控及广场治安巡逻,因此考核重点聚焦于“出入登记完整率”“可疑人员劝离及时率”“巡逻打卡完成率”三项核心指标。其中,出入登记完整率要求所有来访车辆与人员信息录入系统无遗漏,每日随机抽查10条记录,发现一条缺失扣0.5分;可疑人员劝离及时率则定义为从发现异常行为到完成劝离的时间不超过5分钟,超时即视为处置不力;巡逻打卡完成率要求每日按既定路线完成不少于4次巡更采点,少一次扣1分。三项指标合计占该岗位月度考核总分的40%,其余60%由仪容仪表、通讯畅通、应急反应等通用项构成。

对于机动巡查岗,因其工作时间限定在工作日上下班高峰时段(7:30–12:30,14:30–18:30),考核设计更强调“时段覆盖率”与“问题发现率”。规定在每个工作日内,巡查人员必须在责任区域内保持每小时至少一次的有效巡视,且每次巡视需拍摄不少于两张现场照片上传至管理系统,系统自动校验时间与地理位置,未达标者视为脱岗。同时设立“有效隐患上报数”作为关键绩效指标,鼓励主动排查消防通道堵塞、电动车违规充电、照明设施损坏等问题,每上报一条经核实的隐患加0.5分,最多可加3分。此举有效扭转以往“走过场式”巡逻现象,促使巡查真正发挥前置预警作用。

消防设施设备巡检管理岗作为专业技术岗位,考核更加注重专业性与规范性。除常规出勤、着装等基础要求外,专门设置“消防设施完好率”“隐患整改闭环率”“应急演练参与度”三大专项指标。其中,消防设施完好率通过每周全面检查数据统计得出,计算公式为:(正常运行设备数量 ÷ 应配备设备总数)×100%,目标值不低于98%;隐患整改闭环率指已发现隐患中完成整改或提交整改建议的比例,要求达到100%,未能闭环的每项扣2分;应急演练参与度则要求每季度至少全程参与一次消防演练,并承担操作指导任务,缺席一次直接扣除该项全部分数。此类精细化设定,使得技术岗位的贡献得以真实反映,杜绝“重体力轻技术”的误判。

岗位名称

核心考核指标

数据来源

评分方式

南门岗

出入登记完整率、可疑人员劝离及时率、巡逻打卡完成率

登记台账、监控回放、巡更系统

抽样核查+系统比对

西门岗

车辆疏导效率、闲杂人员滞留时长、应急响应时效

交通记录、巡逻日志、报警记录

现场抽查+事件追溯

机动巡查岗

时段覆盖率、问题发现率、信息报送及时性

定位轨迹、照片上传、隐患台账

系统自动判定+人工复核

消防巡检岗

设施完好率、隐患整改闭环率、演练参与度

检查清单、维修单据、演练签到

台账审查+现场验证

(3) 建立分级预警机制,强化过程监督与结果应用

为防止考核流于形式,配套建立“红黄蓝”三级预警机制,实现对服务质量的全过程动态监管。蓝色预警对应月度得分在85–90分之间,属于基本合格区间,系统自动向保安队长发送提醒通知,要求组织内部讲评,查找薄弱环节;黄色预警适用于得分75–84分的情况,除通报批评外,还需提交书面整改报告,并安排专项培训;红色预警则针对得分低于75分的服务点,立即启动问责程序,扣除当月服务费用相应比例(按合同约定执行),并视情况更换岗位负责人或调整人员配置。所有预警信息同步推送至市机关后勤服务中心安全保卫科,确保主管部门掌握第一手管理动态。

此外,考核结果的应用不仅仅停留在经济处罚层面,更延伸至人员职业生涯发展通道。连续三个月获得满分的岗位人员,优先推荐参加高级别安保技能培训或晋升为副班长;年度综合排名前五的个人,可参评“年度优秀安保员”,享受额外奖励待遇。相反,累计两次进入红色预警名单的人员,将被列入观察名单,强制参加再教育培训,考核不合格者予以调岗或清退。通过这种“奖优汰劣”的双向机制,营造公平公正的竞争氛围,提升整体队伍的专业素养和服务意识。

(4) 引入信息化支撑手段,提升考核效率与透明度

为保障考核工作的高效性与公信力,全面推行数字化管理工具。开发专用安保考核管理系统,集成门禁刷卡、视频监控、巡更打卡、隐患上报、设备巡检等功能模块,实现数据自动采集、实时汇总与智能分析。每位安保人员配备带有GPS定位功能的智能终端,巡逻路径、停留时间、拍照记录等信息实时上传至云端平台,杜绝人为篡改可能。系统内置考核模型,可根据预设规则自动生成各岗位月度得分,并生成可视化报表,支持按岗位、时间段、问题类型等多维度查询。

同时,在各服务点设立电子公示屏,滚动播放当月考核得分、排名情况及典型问题案例,增强透明度与警示效应。管理人员可通过手机APP随时查看辖区各岗位状态,发现问题即时下发整改指令。系统还设有“申诉通道”,允许被考核人对评分结果提出异议,并附上证据材料,由安全保卫科组织复议,确保考核过程公开、公正、可追溯。这一整套信息化解决方案,不仅大幅减轻了人工统计负担,更重要的是构建了一个“数据驱动决策”的现代安防管理体系,使安全管理从经验型向精准型转变。

(5) 实施闭环式持续改进机制,推动服务水平螺旋上升

考核不是终点,而是改进的起点。为此,建立“考核—反馈—整改—验证”四位一体的闭环管理流程。每月考核结束后5个工作日内,由保安队长牵头召开服务质量分析会,围绕失分项深入剖析原因,区分是制度缺陷、培训不足还是执行不到位所致。针对共性问题,如多个岗位均出现登记不全现象,则由公司层面修订《来访人员管理制度》,优化登记表单格式,增加必填项强制校验功能;若属个别人员操作失误,则安排一对一辅导,直至达标为止。

整改措施落实后,进入跟踪验证阶段。下一个月考核中,重点复查同类问题是否复发,若再次出现,加倍扣分并升级处理级别。同时设立“改进成效指数”,用于衡量整改措施的实际效果,计算方法为:(整改后得分 − 整改前得分)÷ 整改前得分 × 100%。当某类问题连续两轮改进成效指数超过15%,即可认定为已形成长效机制,转入常态化管理。通过这种持续迭代的方式,不断压缩管理盲区,提升整体安保质量稳定性,最终实现从“被动应对”到“主动防控”的战略转型。

明确联合办公大楼各岗位安保服务执行标准

(1) 南门岗执勤规范与操作流程标准化建设

南门岗作为联合办公大楼附属广场的主要出入口之一,承担着车辆、人员及物资进出的第一道防线职责。该岗位实行24小时三班倒制度,每班次配备1名持证上岗的保安员,确保全天候无空岗、脱岗现象发生。在实际运行中,所有进入广场区域的机动车辆必须接受身份核验和通行权限比对,公务用车需出示单位工作证或提前备案车牌信息,外来访客车辆则须通过登记系统录入车牌号、联系方式、访问事由及被访部门,并由对讲机联系受访单位确认后方可放行。对于携带大件物品出入的人员,严格执行“出门条”查验机制,防止办公资产流失。同时,在高峰时段(7:30-9:00、17:00-18:30)增设临时引导标识,配合手势指挥疏导车流,避免出入口拥堵。

巡逻任务方面,南门岗保安员除完成本岗位值守外,还需按照既定巡更路线每两小时开展一次责任区巡视,重点覆盖南广场公共活动区、非机动车停放点、应急疏散通道及周边绿化带等易藏匿隐患区域。巡更过程中使用电子巡更棒打卡记录轨迹,杜绝形式化打卡行为。一旦发现可疑人员徘徊、违规摆摊、乱堆杂物等情况,立即上前劝离并视情上报队长;遇有设备故障如照明失灵、监控黑屏等问题,则第一时间通报维修组并在现场设置临时警示标志。此外,该岗位与消防设施巡检岗建立每日信息互通机制,发现灭火器压力不足、消火栓箱破损等情况即时反馈,形成闭环管理。

为提升服务质量,南门岗人员统一着装制式保安服,佩戴肩章、编号牌及执法记录仪,保持仪容整洁、姿态端正。接待群众咨询时坚持文明用语,主动提供指引服务,严禁出现冷漠推诿、言语冲突等不当行为。每月由保安队长组织一次模拟演练,内容涵盖突发车辆冲卡、群体聚集预警、初期火灾扑救等场景,强化实战应对能力。考核上纳入《安保服务质量月度评分表》,从履职尽责、服务态度、应急反应三个维度进行综合评定,连续三个月得分低于85分者予以调岗处理。

(2) 西门岗治安管控与多职能协同执行细则

西门岗位于联合办公大楼北广场西侧,主要服务于后勤保障车辆及工作人员通勤需求,其管理重点在于平衡通行效率与安全防控之间的关系。该岗位同样执行24小时轮班制,每班1人,但在重大会议或政治敏感期实施“双人互监”模式,即两名保安员同时在岗,一人负责前台查验,另一人负责外围观察与应急准备,实现相互监督、双重确认的安全机制。所有进出人员均需刷门禁卡或人脸识别验证身份,未授权人员禁止入内;对于施工维修类外来作业人员,须持有经审批的《临时出入许可单》,并由对接部门人员全程陪同方可进入指定区域。

在物资管控方面,西门岗设立专用检查台,配置手持金属探测仪和X光行李安检机,对携带包裹、工具箱等物品的人员进行抽样检查,重点防范易燃易爆品、管制刀具及其他违禁物品带入办公区。检查过程遵循“公开透明、尊重隐私”的原则,避免过度搜查引发纠纷。同时,建立《大件物品出入登记簿》,详细记录物品名称、数量、携带人信息及出入时间,留存备查。针对快递配送车辆,设置独立装卸区,严禁司机下车随意走动,卸货完成后立即驶离,减少无关停留时间。

该岗位还承担部分内部巡查辅助职能,尤其在非工作时间段(19:00-次日7:00),需加强对办公楼外墙、配电房、水泵房等关键部位的夜间巡视,重点关注门窗关闭状态、异常声响及灯光异常情况。每次巡逻结束后填写纸质《值班日志》,注明巡查起止时间、路线节点、发现问题及处理结果,并由接班人员签字确认。若遇突发事件,如停电、漏水、非法入侵迹象等,须在5分钟内通过对讲机向队长报告,10分钟内完成初步警戒布控。

西门岗与东门岗、机动巡查岗之间建立快速响应联动机制,采用统一编号的通讯频道,确保指令传达准确高效。每周召开一次岗位协调会,汇总各点位发现的问题,优化协作流程。例如,当东门岗发现可疑车辆试图绕行进入时,可立即通知西门岗加强戒备,形成围堵合力。此外,该岗位定期参与消防演练,熟悉灭火器、消防水带的操作步骤,在火情初发阶段能迅速展开自救行动,争取救援黄...

梧州市机关后勤服务中心2025-2026年安保服务采购投标方案.docx