防洪安全关键技术研究投标方案

第一章 技术响应

10

第一节 技术响应表编制

10

一、 大潮差海堤破坏机制研究响应

10

二、 多汊河口拦河闸技术研究响应

23

三、 风电导管架基础节点技术研究响应

27

四、 抽蓄水库岩体灌浆技术研究响应

37

五、 供水原水处理技术研究响应

48

六、 水库固碳路径研究响应

61

七、 水工混凝土测强技术研究响应

71

八、 淤泥固化土工技术研究响应

82

九、 晋江河口演变安全研究响应

91

十、 水道水力特性应用研究响应

106

第二章 基础资料

115

第一节 基础资料覆盖

115

一、 海堤工程一基础资料

115

二、 海堤工程二基础资料

121

三、 海堤工程三基础资料

128

第三章 试验基础条件

136

第一节 试验基础条件说明

136

一、 海堤工程试验能力说明

136

二、 波浪水槽情况介绍

148

三、 相关试验案例佐证

164

第四章 闸下水位影响

179

第一节 数学模型选择

179

一、 二维水动力数学模型

179

二、 一维水动力数学模型

185

三、 无数学模型分析方案

193

第二节 研究内容覆盖

202

一、 闸下水位影响因子研究

202

二、 入海河口闸消能防冲技术

212

三、 多汊河口拦河闸枢纽重构

221

第三节 技术方案完整性

233

一、 模型构建流程

233

二、 模型输出内容

242

三、 模型优化调整方案

250

第四节 数据支撑与验证

259

一、 基础资料提供

259

二、 模型率定与验证

273

三、 误差分析报告

281

第五章 物理模型

291

第一节 水闸整体模型研究

291

一、 水闸整体模型构建

291

二、 水闸模型试验研究

311

第六章 结构强度

326

第一节 有限元计算分析

326

一、 载荷组合设定

326

二、 边界条件设定

335

三、 材料性能参数输入

345

四、 计算结果可视化

354

第二节 管节点加强位置确定

366

一、 节点受力特征分析

366

二、 疲劳寿命要求考量

380

三、 加强位置依据确定

392

四、 加强位置计算支撑

398

第三节 分体式导管架管节点加强设计方案

406

一、 加强结构形式设计

406

二、 连接方式选择

418

三、 材料选型考量

426

四、 施工工艺规划

434

第七章 防渗关键技术

445

第一节 灌浆材料性能研究

445

一、 材料配比设计方案

445

二、 浆液流动性控制措施

457

三、 凝结时间调节技术

466

第二节 粘时流变可调施工技术

472

一、 添加剂种类选择策略

472

二、 配比调整流程规划

485

三、 现场检测手段方案

496

第三节 可灌性能优异研究与实施

500

一、 浆液扩散半径预测方法

500

二、 灌浆压力控制措施

514

三、 灌浆孔布置方式规划

524

第八章 电极制备技术

531

第一节 粉末材料筛选

531

一、 筛选材料种类明确

531

二、 材料筛选依据提供

534

三、 材料筛选流程列出

550

第二节 光电极制备流程

575

一、 粉末材料固定工艺说明

575

二、 基底材料选择依据提供

581

三、 工艺参数明确

597

四、 质量检测方法提供

604

第九章 去除藻类技术

616

第一节 细胞生理特性研究

616

一、 藻类生长状态测定

616

二、 细胞膜通透性变化分析

633

三、 叶绿素含量变化研究

639

第二节 ROS种类检测技术

660

一、 羟自由基检测方案

660

二、 超氧阴离子检测方案

674

第十章 除藻效能技术

682

第一节 动力学实验

682

一、 反应速率对除藻效率影响

682

二、 反应时间对除藻效率影响

691

三、 反应物浓度对除藻效率影响

703

四、 动力学模型建立

713

第二节 实际藻华水样实验

720

一、 福建典型水库水样采集

720

二、 光电协同催化处理实验

730

三、 真实水体除藻效能验证

745

第三节 联合常规工艺开发

754

一、 结合混凝工艺开发

754

二、 结合沉淀工艺开发

765

三、 结合过滤工艺开发

778

四、 结合消毒工艺开发

791

第十一章 水库固碳路径

802

第一节 陆上层固碳分析

802

一、 植被种类调查

802

二、 覆盖度评估

809

三、 生物量测算

817

四、 碳储量估算

828

第二节 水域层固碳评估

835

一、 水质监测

835

二、 水生生物调查

841

三、 渔获量数据分析

852

四、 碳固定量计算

860

第三节 沉积层固碳测算

867

一、 淤泥采样

867

二、 有机质含量检测

876

三、 沉积速率分析

885

四、 沉积层碳埋藏量测算

892

第四节 综合评估体系建立

902

一、 方法论框架提供

902

二、 数据整合方式

908

三、 模型构建逻辑

914

四、 评估报告编制方案

920

第十二章 水工自密实混凝土测强技术试验

928

第一节 测强曲线建立

928

一、 自密实混凝土特性研究

928

二、 强度参数样本获取

934

三、 高精度测强曲线建立

942

第二节 回弹测强曲线拟合

949

一、 创新性函数模型拟合

949

二、 骨料与粉煤灰影响分析

956

三、 模型参数优化调整

963

第三节 贯入阻力法测强曲线拟合

968

一、 早期强度数据获取

968

二、 创新性函数曲线拟合

975

三、 多组对比试验验证

982

第四节 误差分析与优化

997

一、 回弹测强曲线误差分析

997

二、 贯入阻力法误差识别

1003

三、 测强曲线优化措施

1013

第五节 成果应用与验证

1021

一、 测强曲线工程应用

1021

二、 现场验证试验开展

1028

三、 测强技术优化提升

1036

第十三章 淤泥固化技术

1041

第一节 固化配合比设计

1041

一、 淤泥固化配合比设计方案

1041

二、 不同工程条件配合比调整

1060

三、 配合比设计试验验证数据

1065

四、 配合比在生态土工技术应用

1078

第二节 工程性能分析

1092

一、 固化土工程性能测试方案

1092

二、 固化土在水利工程应用性能

1104

三、 基于试验数据长期性能评估

1120

四、 固化土施工质量控制要点

1131

第十四章 行洪纳潮安全技术

1140

第一节 三维水动力模型建立

1140

一、 建立晋江河口三维水动力模型

1140

二、 模拟不同水沙情势水流分布

1153

第二节 河工模型应用研究

1163

一、 构建晋江河口河工物理模型

1163

二、 试验分析滩槽行洪纳潮能力

1171

第三节 滩槽演变分析

1178

一、 基于数据研究滩槽演变趋势

1178

二、 分析滩槽演变影响因素

1187

第四节 行洪纳潮安全措施

1203

一、 结合模型成果提升安全措施

1203

二、 保障行洪纳潮安全的建议

1218

第十五章 模型试验研究技术

1231

第一节 三维水沙数学模型构建

1231

一、 模型参数设置

1231

二、 边界条件定义

1234

三、 初始条件设定

1241

四、 网格划分策略

1250

五、 模型验证与率定

1255

第二节 河工模型研究

1260

一、 模型设计依据

1260

二、 试验段选取原则

1266

三、 模型制作材料选择

1275

四、 缩尺比控制要点

1288

五、 试验工况设置方案

1295

第三节 三维模型与河工模型结合

1302

一、 联合研究方式设计

1302

二、 水沙运动规律分析

1309

三、 数学模型模拟优势

1314

四、 河工模型验证作用

1323

五、 研究结果科学性提升

1332

第十六章 永临结合复杂水道水力特性技术

1340

第一节 水力特性变化规律研究

1340

一、 不同泄洪方案下泄流能力分析

1340

二、 水流形态及水位流速研究

1345

三、 压力分布与分流比探究

1352

四、 下游消能防冲参数研究

1357

五、 水力参数变化模型构建

1363

第二节 水流归槽方式研究

1367

一、 小型水库天然冲沟水流路径分析

1367

二、 水流归槽效率评估

1373

三、 水流归槽边界条件研究

1380

四、 不同归槽方式适应性分析

1385

五、 优化归槽方案提出

1390

第三节 弯道水流叠加流态研究

1394

一、 弯道水流与主流交汇流态变化

1394

二、 弯道水流能量分布研究

1398

三、 弯道水流对岸坡冲刷影响

1404

四、 改善弯道水流叠加流态措施

1410

五、 弯道水流平稳过渡技术研究

1415

第四节 泄洪调流技术开发

1422

一、 永临结合分流优化措施

1422

二、 急弯陡槽调流技术研究

1426

三、 变坡台阶消能技术应用

1431

四、 泄洪调流技术实际案例验证

1435

五、 泄洪调流技术与城市设施协调

1439

第五节 技术方案完整性阐述

1443

一、 水力特性变化规律分析详述

1443

二、 水流归槽方式研究成果呈现

1446

三、 弯道水流叠加流态研究内容说明

1451

四、 泄洪调流技术方案要点梳理

1455

五、 基于数模与物模的技术方案整合

1462

第十七章 复杂水道

1466

第一节 三维水动力模型研究方案

1466

一、 模型构建流程规划

1466

二、 边界条件设定策略

1475

三、 模拟参数选取方法

1480

四、 模型具体应用场景

1489

五、 输出成果精度控制

1500

第二节 物理模型应用方案

1510

一、 物理模型试验方案

1510

二、 与数学模型协同机制

1521

三、 古桥区研究实施步骤

1528

第三节 模型研究覆盖范围

1538

一、 全部研究对象覆盖

1538

二、 结合实际地形模拟

1546

三、 技术支撑路径提供

1560

技术响应

技术响应表编制

大潮差海堤破坏机制研究响应

波浪要素研究响应

波浪仿真模拟技术运用

参数设置精准性

依据福建海域多年的波浪观测数据,精确设置波浪仿真模拟的各项参数,包括波高、波长、周期等。充分考虑福建海域潮差大、波浪高、海洋环境复杂恶劣的特点,结合该海域的地理、气象等因素,确保参数设置的准确性。同时,考虑海洋环境复杂因素,如潮汐变化、海流影响等,对参数进行动态调整。由于潮汐变化和海流会对波浪产生显著影响,实时监测这些因素的变化,并根据监测结果及时调整参数,以提高模拟结果的准确性。这样可以更真实地反映海堤工程区域近岸的波浪情况,为后续的研究提供可靠的数据支持。

波浪仿真模拟

模拟结果验证

将波浪仿真模拟结果与实际观测数据进行对比分析,验证模拟结果的可靠性。建立完善的数据对比分析体系,对模拟结果和实际观测数据的各项指标进行详细对比,包括波高、波长、周期等。根据对比结果,评估模拟结果的准确性和可靠性。若发现模拟结果与实际观测数据存在偏差,深入分析偏差产生的原因,可能是参数设置不合理、模型不完善等。根据验证结果,对模拟参数进行优化调整,确保模拟结果能够真实反映海堤工程区域近岸的波浪要素。通过多次模拟和验证,不断优化参数,提高模拟的精度和可靠性。

对比指标

模拟结果

实际观测数据

偏差情况

调整建议

波高

XXX米

Y米

偏差Z%

调整波高参数XXX

波长

A米

B米

偏差C%

调整波长参数YY

周期

M秒

N秒

偏差P%

调整周期参数ZZ

近岸波浪要素分析

波浪传播方向研究

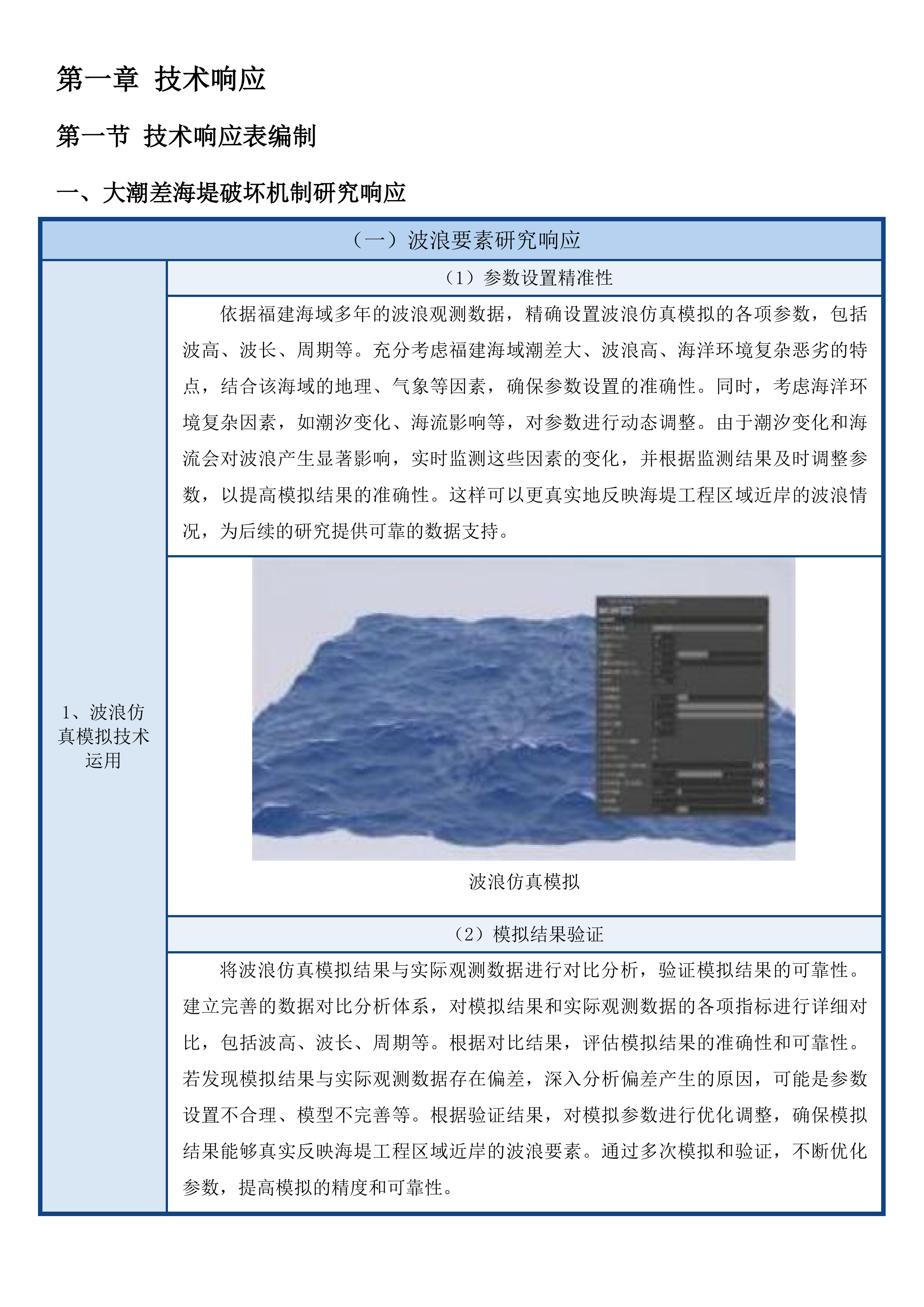

通过波浪仿真模拟和实际观测,确定海堤工程区域近岸波浪的主要传播方向。利用先进的波浪监测设备和技术,实时监测波浪的传播情况,并结合波浪仿真模拟结果,准确确定主要传播方向。分析波浪传播方向对海堤的影响,不同的传播方向会对海堤产生不同的作用力和破坏方式。例如,当波浪正面冲击海堤时,冲击力较大,容易对海堤造成破坏;而当波浪斜向冲击海堤时,可能会导致海堤侧面的土体滑动。为海堤的优化设计提供参考,根据波浪传播方向的特点,合理设计海堤的走向、结构形式等,提高海堤的抗浪能力和稳定性。

波浪传播方向

对海堤的作用力

可能的破坏方式

优化设计建议

正向

冲击力大

海堤正面损坏

增加海堤厚度

斜向

侧面作用力

海堤侧面土体滑动

设置挡土墙

侧向

横向推力

海堤结构变形

加强海堤连接部位

波高分布特征分析

研究海堤工程区域近岸波高的分布特征,包括不同位置、不同潮位下的波高变化。通过在海堤工程区域设置多个波浪监测点,实时监测不同位置和不同潮位下的波高情况。分析不同位置的地形、水深等因素对波高的影响,以及潮汐变化对波高的调节作用。分析波高分布对海堤的破坏作用,较高的波高会对海堤产生更大的冲击力和破坏力。根据波高分布特征,确定海堤易受破坏的部位,为海堤的防护措施提供依据。例如,在波高较大的区域,可以加强海堤的结构设计、增加防护设施等。

波高分布特征分析

结构形式优化

同时,建立波高分布数据库,对监测数据进行长期分析和研究,掌握波高分布的变化规律。这有助于提前预测波高的变化情况,及时采取相应的防护措施,保障海堤的安全运行。此外,结合数值模拟技术,进一步分析波高分布对海堤的影响,为海堤的优化设计和防护提供更科学的依据。

海堤破坏过程模拟

数据收集与处理

数据收集渠道

与海洋监测部门、科研机构等合作,获取福建海域海堤工程区域的波浪观测数据。这些部门和机构拥有专业的监测设备和技术,能够提供准确、可靠的波浪观测数据。通过建立长期稳定的合作关系,定期获取所需的数据,并对数据进行整理和分析。在海堤工程区域设置波浪观测设备,实时收集波浪数据。根据该区域的特点和研究需求,合理布置观测设备,确保能够全面、准确地监测波浪情况。采用先进的传感器和数据传输技术,实现波浪数据的实时采集和传输,为后续的研究提供及时的数据支持。

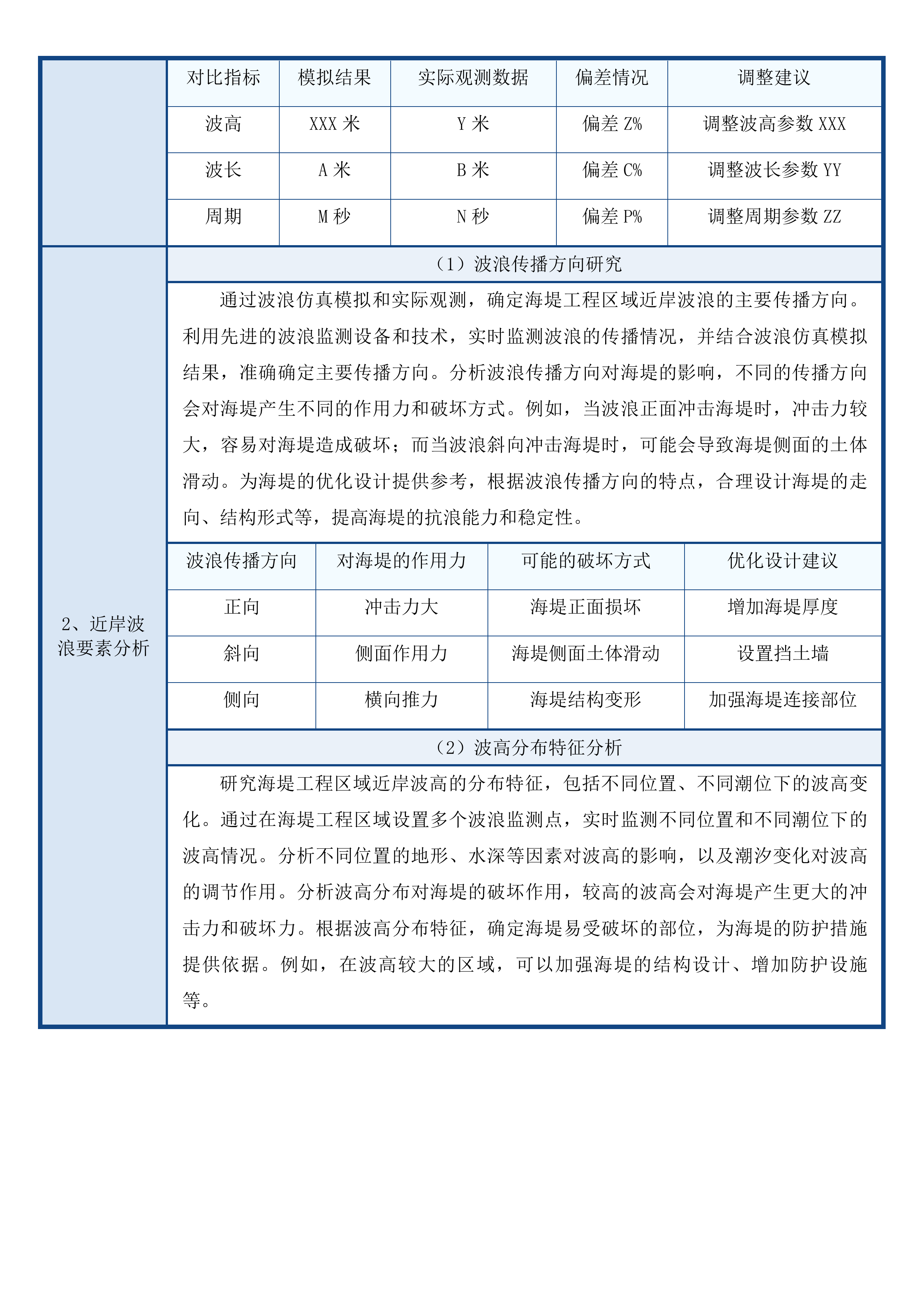

数据整理与分析

同时,对收集到的数据进行质量控制,确保数据的准确性和可靠性。建立数据审核机制,对数据进行严格的审核和筛选,去除异常数据和错误数据。此外,加强与其他相关部门的沟通和协作,共享数据资源,提高数据的利用效率。

数据处理方法

采用统计学方法对收集到的波浪数据进行分析,确定波浪要素的统计特征。运用概率论、数理统计等方法,对波高、波长、周期等波浪要素进行统计分析,计算其均值、方差、概率分布等特征参数。通过对这些统计特征的分析,了解波浪的变化规律和特性。运用数据挖掘技术,从海量数据中提取有价值的信息,为波浪要素研究提供支持。利用机器学习、人工智能等技术,对波浪数据进行深度挖掘和分析,发现数据中隐藏的规律和关系。例如,通过分析历史波浪数据,预测未来波浪的变化趋势,为海堤的设计和防护提供参考。

同时,建立数据处理模型和算法,对波浪数据进行高效处理和分析。不断优化数据处理方法,提高数据处理的准确性和效率。此外,加强对数据处理结果的验证和评估,确保结果的可靠性和有效性。

监测系统建立

破坏机制研究响应

不同潮位下大浪影响研究

大浪冲击力分析

通过物理模型试验和数值模拟,研究不同潮位下大浪对海堤的冲击力大小和分布规律。建立精确的物理模型,模拟不同潮位和大浪条件下的海堤受力情况。同时,运用先进的数值模拟软件,对海堤的力学性能进行分析。分析大浪冲击力对海堤结构的破坏方式,如直接冲击导致的结构裂缝、土体的滑动和坍塌等。根据分析结果,为海堤的加固设计提供依据,例如增加海堤的厚度、提高结构的强度等。

此外,考虑不同潮位对大浪冲击力的影响,因为潮位的变化会改变海堤与波浪的相对位置和相互作用。在低潮位时,大浪可能会直接冲击海堤的底部,导致基础的不稳定;而在高潮位时,波浪的爬高和越浪现象可能会更加严重,对海堤的顶部和堤后区域造成破坏。因此,需要综合考虑不同潮位下的大浪冲击力,制定全面的加固设计方案。

波浪爬高和越浪研究

研究不同潮位下波浪在海堤上的爬高和越浪情况,分析其对海堤顶部结构和堤后区域的影响。波浪爬高过高可能会导致海堤顶部的结构损坏,而越浪则可能会淹没堤后区域,造成人员和财产的损失。通过物理模型试验和数值模拟,准确测量不同潮位下的波浪爬高和越浪高度,并分析其影响因素。

波浪爬高和越浪研究

提出减少波浪爬高和越浪的措施,如优化海堤的坡度、设置防浪墙等。在海堤设计中,合理的坡度可以降低波浪的爬高;而防浪墙则可以有效地阻挡越浪。同时,研究不同类型防浪墙的结构形式和尺寸对防浪效果的影响,选择最优的设计方案。

潮位情况

波浪爬高高度

越浪高度

对海堤顶部结构影响

对堤后区域影响

减少措施建议

低潮位

XXX米

Y米

轻微损坏

小范围淹没

优化海堤坡度

中潮位

A米

B米

部分损坏

中等范围淹没

设置较低防浪墙

高潮位

C米

D米

严重损坏

大范围淹没

设置较高防浪墙

海堤破坏过程模拟

数值模型建立

根据海堤的结构特点和材料特性,建立海堤破坏过程的数值模型。考虑海堤的不同结构形式,如斜坡式、直立式等,以及所使用的建筑材料,如混凝土、石块等,确保模型的准确性。同时,考虑波浪、潮汐、地质等因素的影响,对数值模型进行优化和验证。波浪的冲击力、潮汐的涨落和地质条件的稳定性都会对海堤的破坏过程产生重要影响。

通过与实际观测数据和物理模型试验结果进行对比,不断调整模型的参数,提高模型的可靠性。例如,在模型中设置不同的波浪参数和地质条件,模拟海堤在不同情况下的破坏过程,并与实际情况进行对比分析。这样可以更准确地预测海堤的破坏过程,为海堤的安全评估提供科学依据。

考虑因素

对模型的影响

优化措施

验证方法

波浪

影响冲击力大小和分布

调整波浪参数

与实际波浪观测数据对比

潮汐

改变海堤受力状态

设置不同潮位条件

与物理模型试验结果对比

地质

影响基础稳定性

调整地质参数

实地地质勘察验证

破坏过程分析

通过数值模拟,分析海堤在不同潮位下大浪作用下的破坏过程,包括裂缝开展、土体滑动、结构失稳等。模拟海堤从开始受到波浪冲击到最终破坏的整个过程,观察各个阶段的破坏特征。确定海堤破坏的临界条件和关键参数,如最大波浪冲击力、最大潮位等。这些临界条件和关键参数可以作为海堤安全评估的重要指标。

防浪墙设计与优化

根据分析结果,为海堤的安全评估提供依据。例如,当波浪冲击力接近或达到临界值时,及时采取加固措施,防止海堤发生破坏。同时,研究不同结构形式和材料的海堤在破坏过程中的差异,为海堤的设计和改造提供参考。

关键影响因素分析

波浪要素影响

研究波浪的波高、波长、周期等要素对海堤破坏的影响程度和规律。不同的波高、波长和周期会产生不同的波浪冲击力和能量,从而对海堤造成不同程度的破坏。分析不同波浪要素组合下海堤的破坏模式和特点,例如,长周期、大波高的波浪可能会导致海堤的整体失稳,而短周期、小波高的波浪可能会引起海堤表面的局部损坏。

关键影响因素分析

通过实验和数值模拟,建立波浪要素与海堤破坏之间的定量关系。这有助于预测在不同波浪条件下海堤的破坏可能性和程度,为海堤的设计和防护提供科学依据。例如,根据波浪要素的预测,合理确定海堤的设计标准和防护措施。

其他因素耦合效应

考虑潮位变化、海堤结构、地质条件等因素与波浪要素的耦合效应,分析其对海堤破坏的综合影响。潮位变化会改变海堤与波浪的相互作用,海堤结构的合理性和地质条件的稳定性也会影响海堤的抗破坏能力。例如,在高潮位时,波浪的爬高和越浪现象更加严重,对海堤的破坏作用更大;而海堤结构的薄弱部位在波浪冲击下更容易发生破坏。

提出综合考虑各因素的海堤设计和防护策略,如根据不同的潮位和地质条件,选择合适的海堤结构形式和建筑材料;加强海堤的基础处理,提高地质条件的稳定性。通过综合考虑各因素的耦合效应,可以制定更科学、有效的海堤设计和防护方案。

耦合因素

对海堤破坏的综合影响

设计和防护策略建议

潮位变化与波浪要素

高潮位时波浪破坏作用增强

提高海堤高度,设置防浪墙

海堤结构与波浪要素

薄弱部位易破坏

加强薄弱部位结构设计

地质条件与波浪要素

不稳定地质易导致基础破坏

加强基础处理

优化技术研究响应

适用于大潮差环境的海堤设计

结构形式优化

研究不同结构形式的海堤在大潮差环境下的受力性能和破坏特点,选择最优的结构形式。考虑到福建海域大潮差、波浪高的特点,分析斜坡式、直立式、混合式等不同结构形式的海堤在波浪冲击和潮位变化下的稳定性。提出新型海堤结构形式,提高海堤的抗浪能力和稳定性。例如,结合斜坡式和直立式海堤的优点,设计出一种新型的复合式海堤结构。

通过数值模拟和物理模型试验,对不同结构形式的海堤进行对比分析,评估其在大潮差环境下的性能。同时,考虑海堤的施工难度和成本,选择既经济又实用的结构形式。这样可以在保证海堤安全的前提下,降低建设成本。

材料选择与性能提升

根据大潮差环境的特点,选择合适的海堤建筑材料。考虑材料的抗侵蚀性、耐久性、强度等性能,选择能够适应福建海域复杂海洋环境的材料,如高性能混凝土、耐腐蚀钢材等。研究提高材料性能的方法,如增强材料的抗侵蚀性、耐久性等,延长海堤的使用寿命。通过添加特殊的添加剂、采用先进的施工工艺等方法,提高材料的性能。

建立材料性能评估体系,对不同材料的性能进行测试和比较。根据评估结果,选择最优的材料用于海堤建设。同时,加强对材料的质量控制,确保所使用的材料符合设计要求。这样可以提高海堤的质量和可靠性,减少维修和更换成本。

材料类型

抗侵蚀性

耐久性

强度

性能提升方法

高性能混凝土

高

好

强

添加抗侵蚀添加剂

耐腐蚀钢材

高

好

强

采用防腐涂层

石块

中

中

中

表面处理

海堤防护措施研究

防浪墙设计与优化

研究防浪墙的结构形式、高度、厚度等参数对防浪效果的影响,优化防浪墙的设计。考虑不同潮位和波浪条件下,防浪墙的最佳结构形式和尺寸。提出新型防浪墙结构,提高防浪墙的抗冲击能力和稳定性。例如,设计一种带有消能结构的防浪墙,能够有效降低波浪的冲击力。

通过数值模拟和物理模型试验,对不同设计方案的防浪墙进行评估。根据评估结果,选择最优的防浪墙设计方案。同时,考虑防浪墙的施工难度和成本,确保设计方案既实用又经济。这样可以提高海堤的防护能力,减少波浪对海堤的破坏。

消浪块体布置与选型

研究不同类型消浪块体的消浪原理和效果,选择合适的消浪块体。考虑消浪块体的形状、尺寸、重量等因素,以及其在不同波浪条件下的消浪性能。优化消浪块体的布置方式,提高消浪效果和海堤的稳定性。例如,采用分层布置、交错排列等方式,增加消浪块体与波浪的接触面积,提高消浪效率。

消浪块体布置与选型

建立消浪块体性能评估体系,对不同类型和布置方式的消浪块体进行测试和比较。根据评估结果,选择最优的消浪块体和布置方案。同时,考虑消浪块体的成本和施工难度,确保方案的可行性。这样可以有效地降低波浪对海堤的冲击力,保护海堤的安全。

海堤监测与维护技术

监测系统建立

根据海堤的特点和监测要求,建立海堤监测系统,包括位移监测、应力监测、渗流监测等。选择合适的监测设备和方法,确保监测数据的准确性和可靠性。采用先进的传感器技术和数据传输技术,实时监测海堤的各项参数。

建立监测数据管理系统,对监测数据进行分析和处理。通过对监测数据的分析,及时发现海堤的安全隐患,并采取相应的措施进行处理。同时,定期对监测设备进行维护和校准,确保其正常运行。这样可以实时掌握海堤的运行状态,保障海堤的安全。

维护技术与策略

研究海堤的维护技术和方法,如裂缝修补、土体加固、结构修复等。针对不同的损坏情况,制定相应的维护方案。制定海堤的维护计划和策略,定期对海堤进行检查和维护,确保海堤的安全运行。建立维护档案,记录海堤的维护情况和历史数据。

加强对维护人员的培训,提高其维护技能和水平。同时,储备必要的维护材料和设备,确保在需要时能够及时进行维护。通过科学的维护技术和策略,可以延长海堤的使用寿命,减少安全事故的发生。

研究报告编制响应

报告内容规划

各部分内容要点

明确引言部分应介绍研究的背景、目的和意义。详细阐述福建海域大潮差环境下海堤面临的安全问题,以及开展本研究的重要性和必要性。详细说明研究方法部分所采用的技术手段和实验方案。包括波浪仿真模拟技术、物理模型试验、数值模拟等方法的具体应用。全面展示研究结果部分的数据分析和模拟结果。通过图表、数据等形式,直观地呈现波浪要素、海堤破坏机制、优化技术等方面的研究成果。在结论与建议部分总结研究成果并提出针对性的建议。根据研究结果,提出适用于大潮差环境的海堤设计和防护策略。

报告部分

内容要点

阐述方式

引言

研究背景、目的和意义

文字描述

研究方法

技术手段和实验方案

详细说明

研究结果

数据分析和模拟结果

图表展示

结论与建议

研究成果总结和建议

归纳总结

内容逻辑安排

合理安排报告各部分内容的逻辑顺序,使报告层次分明、条理清晰。引言部分引出研究问题,研究方法部分说明解决问题的途径,研究结果部分呈现研究成果,结论与建议部分总结成果并提出建议。确保各部分内容之间的衔接自然流畅,便于读者理解和阅读。在阐述研究结果时,结合研究方法进行分析,使读者能够清楚地了解研究的过程和结论。

同时,对报告的结构进行优化,采用小标题、段落划分等方式,使报告更加易读。在每个部分的开头,简要介绍该部分的主要内容,引导读者的阅读。这样可以提高报告的质量和可读性,更好地传达研究成果。

数据整理与分析

数据整理方法

按照数据的类型和来源进行分类整理,建立数据档案。将波浪观测数据、实验数据、模拟数据等分别归类,并建立相应的数据档案。对数据进行清洗和预处理,去除异常值和错误数据。通过统计分析、数据筛选等方法,确保数据的准确性和可靠性。

建立数据管理系统,对数据进行存储和管理。方便数据的查询和使用,提高数据的利用效率。同时,对数据进行备份,防止数据丢失。这样可以为数据分析提供高质量的数据基础,确保研究结果的准确性。

数据分析手段

采用合适的统计学方法对数据进行分析,如相关性分析、回归分析等。通过相关性分析,研究波浪要素之间、波浪要素与海堤破坏之间的关系;通过回归分析,建立波浪要素与海堤破坏的数学模型。运用专业软件对数据进行可视化处理,直观展示数据的特征和规律。使用图表、图形等形式,将数据以直观的方式呈现出来,便于分析和理解。

建立数据分析模型,对数据进行深度挖掘和分析。通过模型预测海堤的破坏可能性和程度,为海堤的设计和防护提供科学依据。同时,对分析结果进行验证和评估,确保结果的可靠性和有效性。

分析手段

应用场景

分析结果呈现方式

相关性分析

研究要素关系

相关系数图表

回归分析

建立数学模型

回归方程和拟合曲线

可视化处理

展示数据特征

图表、图形

报告审核与完善

审核人员组成

邀请相关领域的专家、学者和技术人员组成审核小组,对研究报告进行全面审核。这些人员应具有丰富的专业知识和实践经验,能够对报告的内容进行深入的分析和评价。确保审核人员具有丰富的专业知识和实践经验,能够提出有针对性的审核意见。审核人员应熟悉海堤工程、海洋环境、数据分析等领域的知识,能够发现报告中存在的问题和不足之处。

报告审核与完善

建立审核人员数据库,记录审核人员的专业背景、审核经验等信息。在选择审核人员时,根据报告的内容和要求,合理搭配审核人员的专业结构。这样可以提高审核的质量和效率,确保报告的科学性和可靠性。

修改完善措施

对审核意见进行认真分析和研究,制定详细的修改计划。针对审核意见中提出的问题和建议,逐一进行分析,确定修改的重点和方向。按照修改计划对报告进行修改和完善,确保报告达到高质量的要求。在修改过程中,注重报告的逻辑性、准确性和可读性。

建立修改记录档案,记录报告的修改过程和结果。对修改后的报告进行再次审核,确保问题得到彻底解决。同时,加强与审核人员的沟通和交流,及时获取反馈意见,不断提高报告的质量。

多汊河口拦河闸技术研究响应

水位影响因子研究响应

研究方法阐述

①收集福建省九龙江北溪水闸改建工程或西溪水闸除险加固工程的历史数据,涵盖水位、流量、泥沙含量等多方面信息,全面了解工程现状及过往变化情况。通过对这些数据的深入分析,能为后续研究提供坚实基础。

②运用二维水动力数学模型,依据收集的数据进行模拟研究,精确分析闸下水位影响因子及其对闸下特征水位的影响规律。该模型可有效模拟水流运动,为研究提供科学依据。

③针对不同的影响因子设置多种模拟场景,细致探究各因子在不同条件下对水位的具体影响程度。通过对多种场景的模拟,能更全面地掌握影响因子的作用机制。

技术路线规划

步骤

内容

数据收集与整理

以数据收集为起点,对收集到的历史数据进行系统整理和初步分析,为后续建模做准备。

模型构建与计算

构建二维水动力数学模型,将整理好的数据输入模型进行模拟计算,得出初步结果。

结果分析与优化

对模拟结果进行深入分析和验证,与实际情况进行对比,若存在偏差则对模型进行调整优化,直至结果准确可靠。

预期成果呈现

①清晰揭示河口拦河闸闸下水位影响因子及其对闸下特征水位的影响规律,为后续工程决策提供科学依据。通过深入研究,能准确把握影响水位的关键因素,为工程设计和运行提供指导。

河口拦河闸闸下水位研究

水闸实地调研

②形成详细的研究报告,报告中包含数据收集过程、模型构建方法、模拟结果分析等内容,具有较高的参考价值。该报告将为相关领域的研究和实践提供重要的参考资料。

③研究成果将为类似河口拦河闸工程的水位控制和运行管理提供有益的借鉴和指导。通过总结经验,能为其他工程提供可操作的解决方案。

消能防冲技术研究响应

研究方法说明

①采用比例尺不小于1:80的水闸整体正态水工模型进行试验研究,真实模拟水闸在不同水流条件下的运行情况。该模型能有效还原实际情况,为研究提供可靠的数据。

水闸模型试验

②在模型试验过程中,对水流速度、压力分布、消能效果等参数进行实时监测和记录,获取准确的数据。通过对这些参数的监测,能全面了解水闸的运行性能。

③结合数值模拟方法,对模型试验结果进行补充和验证,确保研究结果的准确性和可靠性。数值模拟可对模型试验进行有效补充,提高研究的科学性。

技术路线制定

①依据实际工程情况设计水闸整体正态水工模型,确定模型的尺寸、结构和边界条件。合理的模型设计是研究成功的关键。

②进行模型试验,按照不同的试验方案调整水流条件,记录各项参数的变化情况。通过试验,能获取不同条件下的水闸运行数据。

③对试验数据进行分析处理,结合数值模拟结果,总结消能防冲的关键技术和优化措施。通过对数据的分析,能找出提高消能防冲能力的有效方法。

预期成果展示

①提出入海河口闸消能防冲关键技术,有效提高水闸的消能防冲能力,保障工程安全。该技术将为河口拦河闸工程的安全运行提供有力保障。

入海河口闸消能防冲技术

②形成详细的消能防冲技术方案,包括技术原理、设计参数、施工工艺等内容,具有可操作性。该方案将为工程实施提供具体的指导。

③研究成果将为河口拦河闸工程的消能防冲设计和改造提供重要的技术支持。通过推广应用,能提高相关工程的质量和效益。

枢纽重构技术研究响应

研究方法介绍

①对福建省九龙江北溪水闸改建工程或西溪水闸除险加固工程进行实地调研,了解工程现状和存在的问题。实地调研能获取第一手资料,为研究提供准确的信息。

水闸枢纽重构技术

②收集相关的工程资料和历史数据,包括水闸的设计图纸、运行记录、监测数据等,为研究提供基础信息。这些资料将为分析水闸的性能和问题提供重要依据。

③运用先进的数据分析和模拟技术,对水闸的结构性能、水流条件、运行效果等进行全面评估,找出需要重构的关键部位和环节。通过评估,能确定重构的重点和方向。

技术路线安排

①以实地调研和资料收集为基础,制定枢纽重构的初步方案。初步方案将为后续的研究和实施提供框架。

枢纽重构方案

②运用数值模拟和模型试验等方法,对初步方案进行优化和验证,确保方案的可行性和有效性。通过优化和验证,能提高方案的质量和可靠性。

③根据优化后的方案进行工程设计和施工,在施工过程中进行实时监测和调整,确保工程质量和进度。实时监测和调整将为工程的顺利实施提供保障。

预期成果说明

①总结福建九龙江北溪水闸改建工程或西溪水闸除险加固工程枢纽重构技术,形成一套科学、合理、可行的枢纽重构技术体系。该体系将为类似工程的重构提供重要的参考。

②完成枢纽重构工程,提高水闸的运行效率和安全性,改善河口的防洪、灌溉、航运等功能。重构工程将为河口地区的经济社会发展提供有力支持。

③研究成果将为类似河口拦河闸枢纽的重构和改造提供宝贵的经验和借鉴。通过分享经验,能促进相关领域的技术进步。

风电导管架基础节点技术研究响应

设计方案研究响应

节点加强设计思路

连接节点特性分析

运用有限元程序对大型导管架基础管节点的连接节点特性进行深入计算分析,全面了解节点在不同工况下的受力状态和变形特点。考虑到海洋环境复杂,导管架基础会受到波浪、水流、风力等多种荷载作用,结合实际工程需求和海洋环境特点,对这些复杂受力情况进行模拟,确保分析结果的可靠性和实用性。通过精确的计算,获取节点在不同荷载组合下的应力分布、位移变化等关键数据,为后续加强位置的确定和设计方案的提出提供精准的数据支持,以便能够针对性地进行节点加强设计,提高管节点的结构强度和稳定性。

导管架管节点

大型导管架基础管节点

加强位置精准确定

在完成连接节点特性分析的基础上,依据计算结果和工程经验,精准确定管节点的加强位置。重点关注应力集中区域、易发生疲劳破坏的部位以及对整体结构稳定性影响较大的节点。对于应力集中区域,由于其受力较大,容易出现结构损坏,因此是加强的重点;易发生疲劳破坏的部位,长期受到反复荷载作用,需要进行特殊加强以延长使用寿命。采用先进的数值模拟技术和优化算法,对不同加强位置方案进行对比分析,综合考虑结构强度、施工难度、成本等因素,选择最优的加强位置,以提高管节点的结构强度和疲劳性能,确保导管架基础在复杂海洋环境下的安全运行。

海运

不同设计方案提出

多种加强方案设计

根据确定的加强位置,结合导管架基础的结构特点和工程要求,提出多种不同的管节点加强导管架连接节点的设计方案。考虑到不同工况下的结构强度和疲劳性能要求,设计方案包括采用加强筋、套管、垫板等不同的加强方式。加强筋可以增加节点的局部强度,套管能够提供额外的保护和支撑,垫板则有助于分散应力。对每种设计方案进行详细的力学分析和模拟计算,评估其在不同荷载作用下的力学性能和疲劳寿命,包括应力分布、变形情况、疲劳裂纹扩展等方面。通过精确的计算和分析,确保方案的可行性和可靠性,为后续的方案比选提供科学依据。

加强筋

套管

方案综合比选优化

对提出的多种设计方案进行综合比选,从结构强度、疲劳性能、施工难度、成本等多个方面进行全面评估。结构强度是确保导管架基础安全运行的关键因素,疲劳性能则关系到其长期使用寿命。施工难度和成本也需要充分考虑,以保证方案的经济性和可操作性。在比选过程中,充分结合实际工程经验和现场条件,对方案进行进一步的优化和调整。例如,根据现场施工设备和技术水平,对方案的施工工艺进行优化;考虑材料的可获取性和价格,选择合适的材料。通过综合比选和优化,确保最终方案能够满足工程的实际需求,提高项目的整体效益。

导管架加工工艺

设计方案可行性评估

理论分析验证

对选定的设计方案进行详细的理论分析和计算,验证其在力学性能、结构稳定性等方面的可行性。运用结构力学、材料力学等相关理论知识,对方案进行精确的分析和评估。通过理论计算,确定方案在不同工况下的应力分布、变形情况等关键参数,评估其是否满足设计要求。例如,计算节点在不同荷载作用下的最大应力,判断是否超过材料的许用应力;分析结构的变形情况,确保其在允许范围内。通过理论分析,为方案的实施提供理论依据,确保方案的安全性和可靠性。

案例经验借鉴

参考国内外类似工程的成功案例和实践经验,对设计方案进行进一步的评估和优化。分析类似工程中采用的加强方案在实际应用中的效果和存在的问题,从中吸取经验教训。例如,了解其他工程在导管架管节点加强方面的设计思路、施工工艺、质量控制等方面的经验,以及遇到的问题和解决方案。结合本工程的特点和要求,对方案进行针对性的改进和完善。考虑本工程的海洋环境、荷载条件、结构形式等因素,对借鉴的经验进行调整和优化,提高方案的可行性和可靠性。

加工方案研究响应

导管架加工工艺规划

材料选择与检验

根据设计方案的要求,选择合适的导管架材料,并对材料进行严格的检验和质量控制。考虑到导管架在海洋环境中使用,需要材料具有良好的力学性能、耐腐蚀性和焊接性能。对材料的化学成分、力学性能等进行详细的检测和分析,确保其符合设计要求。例如,检测材料的屈服强度、抗拉强度、伸长率等力学性能指标,以及化学成分是否符合标准。提供相应的质量证明文件,为导管架的加工提供可靠的材料基础。在材料采购过程中,选择信誉良好的供应商,确保材料的质量稳定可靠。同时,对材料进行妥善的存储和保管,防止材料在运输和存储过程中受到损坏和腐蚀。

焊接

加工流程制定

制定详细的导管架加工工艺流程,包括切割、焊接、组装、检验等各个环节。明确每个环节的操作要求和质量标准,确保加工过程的规范化和标准化。在切割环节,采用先进的切割设备和工艺,保证切割精度和质量;在焊接环节,严格控制焊接参数,确保焊接质量;在组装环节,按照设计要求进行精确组装,保证导管架的整体结构精度。采用先进的加工设备和工艺技术,提高加工精度和效率,保证导管架的加工质量符合设计要求。同时,建立完善的质量控制体系,对每个加工环节进行严格的检验和检测,及时发现和解决加工过程中出现的质量问题。

装船运输方案制定

运输方式选择

根据导管架的尺寸、重量和运输距离等因素,选择合适的运输方式。考虑海运、陆运等不同运输方式的优缺点,结合实际情况选择最优的运输方案。海运具有运输量大、成本低的优点,适合长距离运输大型导管架;陆运则具有灵活性高、运输时间短的优点,适合短距离运输或对运输时间要求较高的情况。为了更直观地比较不同运输方式的特点,以下是一个对比表格:

装船运输方案

有限元模型

运输方式

优点

缺点

适用情况

海运

运输量大、成本低

运输时间长、受天气影响大

长距离运输大型导管架

陆运

灵活性高、运输时间短

运输量小、成本高

短距离运输或对运输时间要求较高

固定加固措施

在装船运输过程中,采取有效的固定加固措施,确保导管架在运输过程中的稳定性。采用绳索、支架等固定方式,防止导管架在运输过程中发生晃动和碰撞。对导管架的关键部位进行重点保护,如管节点、连接部位等,避免在运输过程中受到损坏。同时,制定应急预案,应对可能出现的运输事故和突发情况,如恶劣天气、船舶故障等。在应急预案中,明确应急处理流程和责任分工,确保在出现问题时能够及时有效地进行处理,减少损失。此外,还需要对运输过程进行实时监控,及时了解导管架的运输状态,确保运输安全。

固定加固措施

施工安装流程

加工质量控制措施

过程监控与检验

在导管架加工过程中,建立完善的质量监控体系,对每个加工环节进行实时监控和检验。采用无损检测、理化检验等多种检测手段,及时发现和解决加工过程中出现的质量问题。无损检测可以检测材料内部的缺陷,如裂纹、气孔等;理化检验可以检测材料的化学成分和力学性能。为了更全面地监控加工过程,以下是一个质量监控表格:

加工环节

监控内容

检测手段

质量标准

切割

切割精度、切口质量

量具测量、外观检查

符合设计要求

焊接

焊接质量、焊缝缺陷

无损检测、理化检验

符合相关标准

组装

组装精度、连接质量

量具测量、外观检查

符合设计要求

成品验收标准

制定严格的导管架成品验收标准,对加工完成的导管架进行全面的验收。从尺寸精度、外观质量、力学性能等多个方面进行检验,确保成品符合设计要求和相关标准规范。尺寸精度方面,检查导管架的各个尺寸是否在允许的误差范围内;外观质量方面,检查表面是否有裂纹、划痕、变形等缺陷;力学性能方面,进行拉伸试验、弯曲试验等检测,确保其符合设计要求。对验收不合格的导管架,及时进行整改和处理,直至达到验收标准为止。同时,对验收过程进行详细记录,为产品质量的持续改进提供参考。建立验收档案,记录每个导管架的验收结果和整改情况,以便对加工工艺和质量控制措施进行优化和改进。

施工技术研究响应

推荐方案确定依据

设计与加工综合考量

综合考虑设计方案的力学性能、加工工艺的可行性和成本等因素,确定推荐的管节点加强方案。在选择方案时,充分结合设计要求和加工实际情况,确保方案能够在施工过程中顺利实施。对不同方案进行详细的技术经济分析,比较其优缺点。力学性能方面,评估方案在不同荷载作用下的强度和稳定性;加工工艺可行性方面,考虑加工设备、技术水平和工艺流程等因素;成本方面,计算材料成本、加工成本、运输成本等。选择最优的方案作为推荐方案,同时考虑方案的可操作性和施工难度,确保方案能够满足现场施工的要求。在确定推荐方案后,还需要与设计单位和施工单位进行充分沟通,确保方案的实施得到各方的支持和配合。

现场施工条件评估

对施工现场的地质条件、水文条件、气象条件等进行详细的评估和分析,为施工方案的制定提供依据。地质条件会影响基础的稳定性和施工难度,水文条件会影响水上施工的安全性和效率,气象条件会影响施工的进度和质量。考虑现场施工的环境因素对施工过程的影响,采取相应的措施确保施工安全和质量。如在地质条件较差的情况下,采取地基处理措施;在水文条件复杂的情况下,加强水上施工的安全防护;在恶劣气象条件下,合理安排施工进度。根据现场施工条件,对推荐方案进行进一步的优化和调整,使其更加适应现场实际情况。同时,制定应急预案,应对可能出现的施工风险和突发情况,如地质灾害、洪水、台风等。在应急预案中,明确应急处理流程和责任分工,确保在出现问题时能够及时有效地进行处理,保障施工安全和进度。

施工技术方案制定

安装流程与方法

制定详细的导管架管节点加强施工安装流程和方法,明确每个施工步骤的操作要求和质量标准。包括基础施工、导管架安装、管节点加强等各个环节。基础施工是保证导管架稳定性的关键,需要按照设计要求进行施工,确保基础的强度和承载能力;导管架安装需要采用大型起重机进行吊装,确保安装精度和安全性;管节点加强需要按照设计方案进行施工,保证加强效果。采用先进的施工技术和设备,提高施工效率和质量。例如,采用自动化焊接设备进行管节点的焊接,提高焊接质量和效率。同时,建立完善的质量控制体系,对每个施工环节进行严格的检验和检测,及时发现和解决施工过程中出现的质量问题。

质量安全保障措施

建立完善的施工质量安全保障体系,制定相应的质量安全管理制度和操作规程。加强对施工人员的培训和教育,提高施工人员的质量安全意识和操作技能。在施工过程中,加强质量安全监督检查,及时发现和消除质量安全隐患。对施工过程中的关键环节和隐蔽工程进行重点监控,如基础施工、焊接质量等。为了更有效地保障施工质量和安全,以下是一个质量安全保障表格:

保障措施

具体内容

责任部门

检查频率

质量控制

原材料检验、施工过程检验、成品验收

质量部门

按施工进度

安全管理

安全培训、安全防护、应急预案

安全部门

每日

人员管理

资质审查、技能培训、绩效评估

人力资源部门

定期

施工进度计划安排

整体进度规划

根据工程总体要求和施工实际情况,制定详细的施工进度计划。明确各个施工阶段的开始时间、完成时间和关键节点,确保施工进度的合理性和可行性。考虑到施工过程中可能遇到的各种因素,如天气、设备故障、材料供应等,对进度计划进行合理的安排和调整。对施工进度计划进行动态管理,根据实际施工情况及时进行调整和优化。合理安排施工资源,确保施工进度按计划进行。如根据施工进度需求,合理安排劳动力、设备和材料的投入。同时,建立进度监控体系,定期对施工进度进行检查和评估,及时发现和解决进度滞后的问题。

进度协调与控制

建立有效的施工进度协调机制,加强各施工单位之间的沟通和协作。及时解决施工过程中出现的进度问题,确保施工进度的顺利推进。如不同施工单位之间可能存在施工顺序、资源共享等方面的问题,需要通过协调机制进行解决。加强对施工进度的监控和分析,定期对施工进度进行检查和评估。对进度滞后的情况及时采取措施进行调整,如增加施工人员、延长工作时间、调整施工顺序等。确保工程能够按时完成,避免因进度延误导致的成本增加和工期延长。同时,与业主、监理等相关方保持密切沟通,及时汇报施工进度情况,接受各方的监督和指导。

强度验证研究响应

有限元受力分析

模型建立与参数设置

运用专业的有限元分析软件,建立导管架管节点加强结构的有限元模型。根据设计方案和实际工程情况,合理设置模型的几何参数、材料属性、边界条件等。几何参数包括导管架的尺寸、形状等,材料属性包括材料的弹性模量、泊松比、屈服强度等,边界条件包括约束条件、荷载条件等。为了更准确地设置模型参数,以下是一个参数设置表格:

参数类型

参数名称

参数值

设置依据

几何参数

导管架长度

XXX

设计方案

几何参数

导管架直径

XXX

设计方案

材料属性

弹性模量

XXX

材料试验报告

材料属性

泊松比

XXX

材料试验报告

边界条件

约束方式

XXX

实际工程情况

边界条件

荷载类型

XXX

实际工程情况

不同工况模拟分析

对导管架管节点加强结构在不同工况下的受力情况进行模拟分析。包括波浪荷载、水流荷载、风力荷载等多种工况,考虑不同工况的组合作用。在海洋环境中,导管架会受到多种荷载的共同作用,因此需要对不同工况的组合进行模拟分析。通过有限元分析,得到管节点加强结构在不同工况下的应力分布、变形情况等关键参数,评估其结构强度和稳定性。为了更直观地展示不同工况下的受力情况,以下是一个模拟分析表格:

工况类型

应力最大值

变形最大值

强度评估结果

稳定性评估结果

波浪荷载

XXX

XXX

符合要求

稳定

水流荷载

XXX

XXX

符合要求

稳定

风力荷载

XXX

XXX

符合要求

稳定

波浪+水流荷载

XXX

XXX

符合要求

稳定

波浪+风力荷载

XXX

XXX

符合要求

稳定

水流+风力荷载

XXX

XXX

符合要求

稳定

波浪+水流+风力荷载

XXX

XXX

符合要求

稳定

优化分析与改进

结果评估与反馈

对有限元受力分析结果进行全面评估和分析,判断管节点加强结构的强度和稳定性是否满足设计要求。根据评估结果,及时反馈给设计和施工部门,为方案的优化和改进提供依据。如果分析结果显示结构的强度或稳定性不满足要求,需要对设计方案进行调整和优化。对分析结果中出现的问题和薄弱环节进行深入研究,找出原因并提出相应的改进措施。如应力集中区域可以通过增加加强筋、调整结构形状等方式进行改进;变形较大的部位可以通过增加支撑、优化连接方式等方式进行改进。同时,对改进措施进行可行性分析,确保其能够在实际工程中实施。

数据采集

方案调整与优化

根据评估反馈结果,对导管架管节点加强设计方案和施工方案进行调整和优化。例如,调整加强筋的尺寸和布置方式、优化焊接工艺等,提高管节点加强结构的强度和稳定性。为了更清晰地展示方案调整和优化的过程,以下是一个调整优化表格:

调整优化内容

调整前情况

调整后情况

调整依据

加强筋尺寸

XXX

XXX

有限元分析结果

加强筋布置方式

XXX

XXX

有限元分析结果

焊接工艺

XXX

XXX

实际施工情况

试验验证与数据采集

试验方案设计

设计详细的管节点加强部位强度试验方案,包括试验目的、试验方法、试验设备、试验工况等。试验目的是验证管节点加强部位的强度和稳定性是否满足设计要求;试验方法采用加载试验等方式;试验设备包括加载设备、测量设备等;试验工况根据实际工程情况进行模拟。根据试验方案,准备相应的试验材料和设备,确保试验的顺利进行。在试验方案设计过程中,充分考虑试验的安全性和可靠性,制定相应的安全措施和应急预案。如设置防护装置、制定紧急停止试验的条件等。同时,对试验人员进行培训和教育,提高其安全意识和操作技能。

数据采集与分析

在试验过程中,采用先进的数据采集设备和技术,对管节点加强部位的应力、应变、变形等关键数据进行实时采集和记录。对采集到的数据进行整理和分析,得到管节点加强部位的实际力学性能和疲劳寿命。将试验数据与有限元分析结果进行对比分析,验证有限元分析的准确性和可靠性。如果试验数据与有限元分析结果存在较大差异,需要对有限元模型进行调整和优化。同时,根据试验结果,进一步优化设计方案和施工方案。如根据试验中发现的问题,对加强筋的尺寸、布置方式等进行调整。通过试验验证和数据采集分析,为管节点加强结构的设计和施工提供可靠的依据,提高工程的质量和安全性。

抽蓄水库岩...

防洪安全关键技术研究投标方案.docx