篦子店村、徐家官庄村等10个村村庄规划项目投标方案

第一章 技术项目理解

6

第一节 项目背景理解

6

一、 乡村振兴战略定位

6

二、 规划范围与期限

29

第二节 规划目标理解

46

一、 多规合一实现路径

46

二、 人居环境改善方向

70

第三节 服务内容理解

77

一、 现状调研与需求分析

77

二、 国土空间布局规划

94

三、 专项规划内容

103

第四节 成果形式理解

124

一、 纸质版成果要求

124

二、 电子版成果规范

136

第五节 项目实施建议

145

一、 村民参与机制建设

145

二、 专业团队组建方案

151

三、 实施保障措施

164

第二章 服务方案

188

第一节 服务内容规划

188

一、 村庄发展定位与目标

188

二、 国土空间用途管制

202

三、 生态修复与国土整治

219

四、 村庄特色风貌构建

227

五、 基础设施布局规划

242

六、 安全与防灾减灾

258

七、 产业发展格局谋划

274

八、 居民点建设规划

285

九、 人居环境整治提升

297

十、 村庄建设边界管控

312

十一、 规划实施机制构建

325

第二节 服务流程设计

341

一、 前期准备阶段

341

二、 现状调研阶段

355

三、 方案编制阶段

370

四、 意见征集阶段

383

五、 成果提交阶段

396

第三节 服务资源保障

409

一、 专业技术人员配置

409

二、 技术软件与工具

425

三、 沟通协调机制建立

441

四、 质量审核管理体系

459

五、 技术支持服务保障

471

第四节 服务响应机制

481

一、 项目负责人责任制

481

二、 服务响应专线设置

501

三、 现场服务定期开展

505

四、 阶段性成果汇报

523

五、 规划批复配合服务

537

第三章 服务质量保证措施

551

第一节 质量控制分解

551

一、 分阶段质量控制模块

551

二、 质量控制责任体系

566

第二节 分阶段控制措施

583

一、 调研阶段质量保障

583

二、 编制阶段质量管控

589

三、 成果阶段质量把控

597

第三节 控制方法与手段

602

一、 标准化质量检查

602

二、 专家评审机制

619

三、 第三方质量监督

634

第四节 质量目标实现保障

643

一、 质量目标责任体系

643

二、 质量管理制度建设

665

三、 质量风险防控

680

第四章 项目进度保证措施

687

第一节 进度计划制定

687

一、 项目阶段划分安排

687

二、 关键节点时间控制

697

第二节 阶段性保障措施

714

一、 调研阶段实施保障

714

二、 编制阶段质量控制

729

三、 审查阶段完善措施

749

第三节 风险应对机制

766

一、 突发情况应急预案

767

二、 进度预警管理办法

783

三、 执行跟踪保障措施

793

第四节 资源保障安排

809

一、 项目团队配置方案

809

二、 进度管理人员设置

828

三、 进度管理工具应用

836

四、 责任考核机制建立

846

第五节 与采购要求匹配

856

一、 法规要求落实措施

856

二、 合同约定履行保障

861

三、 成果形式准备安排

878

四、 规划内容适应性措施

902

技术项目理解

项目背景理解

乡村振兴战略定位

法规标准遵循

《城乡规划法》遵循

规划编制程序合规

在规划编制过程中,严格执行法定程序,涵盖现状调查、分析论证、方案公示等环节。全面开展现状调查,深入了解村庄的自然环境、社会经济、历史文化等情况,收集准确的数据和信息。进行科学的分析论证,结合村庄的发展定位和目标,制定合理的规划方案。将规划方案进行公示,广泛征求村民的意见和建议,确保村民能够充分参与规划的编制。按照法律规定,对规划进行审批,确保规划的合法性和有效性。通过严格的程序执行,保障规划符合村民的意愿和利益,为村庄的可持续发展提供坚实的法律保障。

在现状调查环节,组织专业人员深入村庄,与村民进行面对面的交流,了解他们的需求和期望。对村庄的基础设施、公共服务、产业发展等方面进行详细的调查,分析存在的问题和不足。在分析论证阶段,运用科学的方法和技术手段,对村庄的发展潜力、资源禀赋、市场需求等进行综合评估。结合上位规划的要求,制定多个规划方案,并进行比选和优化。在方案公示环节,通过多种渠道向村民公布规划方案,如宣传栏、村民大会、网络平台等。设立意见反馈渠道,及时收集村民的意见和建议,并对规划方案进行修改和完善。在审批环节,严格按照法律规定的程序和要求,将规划方案提交相关部门进行审批。确保规划符合法律法规和上位规划的要求,具有可操作性和可实施性。

严格执行法定程序,不仅是法律的要求,也是保障规划质量和村民权益的重要措施。通过规范的程序,提高规划的科学性、合理性和民主性,增强村民对规划的认同感和支持度。同时,也为规划的实施和管理提供了有力的保障,确保规划能够顺利推进,实现村庄的发展目标。

村民大会

村民权益保障

保障村民在规划中的合法权益,是规划编制和实施的重要原则。在规划过程中,充分考虑村民的土地权益、居住权益等。对于土地权益,严格按照法律法规的规定,进行土地征收、流转等操作,确保村民的土地得到合理的补偿和利用。在居住权益方面,注重村民的住房需求,合理规划宅基地布局,改善村民的居住条件。建立村民反馈机制,及时处理村民的诉求,提高村民对规划的满意度。通过定期召开村民大会、设立意见箱等方式,广泛听取村民的意见和建议,对规划进行调整和完善。

在土地权益保障方面,加强对土地征收和流转的监管,确保程序合法、补偿合理。对征收的土地,按照相关标准给予村民足额的补偿,并为村民提供就业安置、社会保障等方面的支持。在土地流转过程中,引导村民依法、自愿、有偿地进行土地流转,保障村民的土地收益。在居住权益保障方面,根据村庄的实际情况,合理规划宅基地的布局和规模。加强对农村住房建设的管理,提供住房设计方案和技术指导,提高农村住房的质量和安全性。同时,注重保护村民的传统民居和历史文化建筑,传承和弘扬乡村文化。

建立有效的村民反馈机制,是保障村民权益的重要途径。及时处理村民的诉求,让村民感受到规划的公平、公正和公开。通过加强与村民的沟通和交流,增强村民对规划的理解和支持,促进规划的顺利实施。同时,也能够及时发现规划中存在的问题和不足,对规划进行调整和完善,提高规划的科学性和合理性。

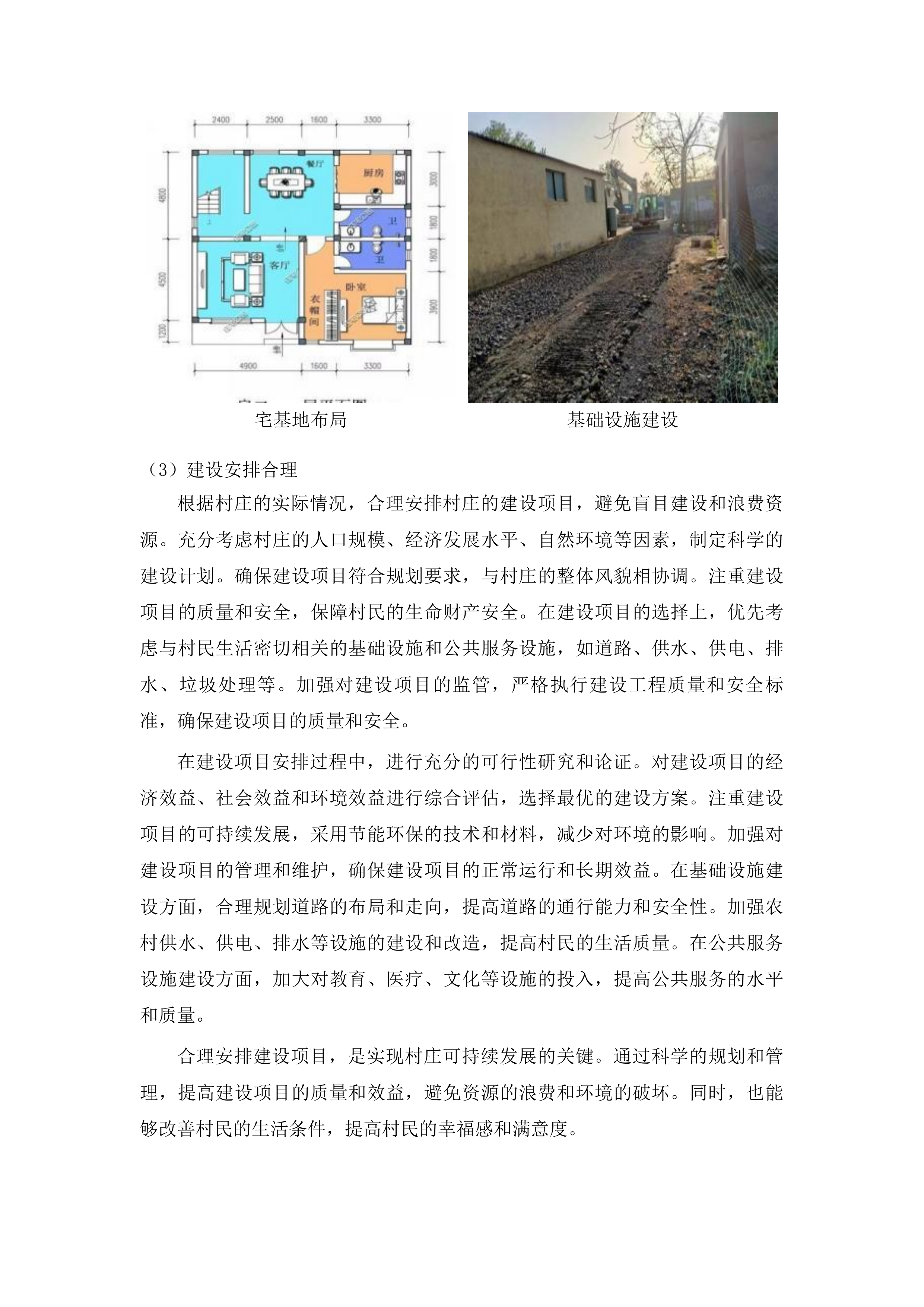

宅基地布局

基础设施建设

建设安排合理

根据村庄的实际情况,合理安排村庄的建设项目,避免盲目建设和浪费资源。充分考虑村庄的人口规模、经济发展水平、自然环境等因素,制定科学的建设计划。确保建设项目符合规划要求,与村庄的整体风貌相协调。注重建设项目的质量和安全,保障村民的生命财产安全。在建设项目的选择上,优先考虑与村民生活密切相关的基础设施和公共服务设施,如道路、供水、供电、排水、垃圾处理等。加强对建设项目的监管,严格执行建设工程质量和安全标准,确保建设项目的质量和安全。

在建设项目安排过程中,进行充分的可行性研究和论证。对建设项目的经济效益、社会效益和环境效益进行综合评估,选择最优的建设方案。注重建设项目的可持续发展,采用节能环保的技术和材料,减少对环境的影响。加强对建设项目的管理和维护,确保建设项目的正常运行和长期效益。在基础设施建设方面,合理规划道路的布局和走向,提高道路的通行能力和安全性。加强农村供水、供电、排水等设施的建设和改造,提高村民的生活质量。在公共服务设施建设方面,加大对教育、医疗、文化等设施的投入,提高公共服务的水平和质量。

合理安排建设项目,是实现村庄可持续发展的关键。通过科学的规划和管理,提高建设项目的质量和效益,避免资源的浪费和环境的破坏。同时,也能够改善村民的生活条件,提高村民的幸福感和满意度。

现状调研

《若干意见》落实

规划体系构建

建立健全村庄规划体系,明确各级规划的职责和任务。加强村庄规划与其他相关规划的协调衔接,形成统一的规划体系。按照国土空间规划的要求,对村庄的各类空间进行合理划分和管控。制定村庄总体规划,明确村庄的发展定位、目标和方向。编制详细规划,对村庄的建设项目、基础设施、公共服务设施等进行具体的规划和设计。加强村庄规划与土地利用规划、产业发展规划、生态环境保护规划等的协调衔接,确保各项规划之间相互协调、相互促进。

在规划体系构建过程中,明确各级规划的编制主体和审批程序。加强对规划编制的指导和监督,提高规划的质量和水平。建立规划实施监督机制,对规划的执行情况进行跟踪和评估,及时发现问题并进行调整和完善。注重规划的动态管理,根据村庄的发展变化,及时对规划进行修订和更新。在空间划分和管控方面,科学划定生态保护空间、农业生产空间和建设空间,明确各类空间的边界和用途管制规则。加强对生态保护空间的保护和修复,提高生态环境质量。合理安排农业生产空间,保障农产品的供应和质量。优化建设空间布局,提高土地利用效率。

构建健全的规划体系,是实现村庄科学发展的重要保障。通过明确各级规划的职责和任务,加强规划的协调衔接,提高规划的科学性和合理性。同时,也能够为村庄的建设和发展提供有力的指导和支持。

建设空间

与上位规划衔接

确保村庄规划与上位国土空间规划在发展目标、空间布局、用途管制等方面保持一致。积极落实上位规划对村庄的发展要求,争取政策支持和资源保障。在规划编制过程中,充分考虑上位规划的约束条件,确保规划的可行性。深入研究上位规划的相关内容,了解其对村庄的发展定位、目标和要求。结合村庄的实际情况,制定符合上位规划要求的村庄规划。加强与上位规划编制部门的沟通和协调,及时获取相关信息和指导。

在发展目标方面,与上位规划保持一致,明确村庄的发展方向和重点。在空间布局方面,遵循上位规划的空间结构和功能分区,合理安排村庄的各类空间。在用途管制方面,严格执行上位规划的用途管制规则,确保土地的合理利用。积极争取政策支持和资源保障,为村庄的发展创造有利条件。在规划编制过程中,充分考虑上位规划的约束条件,如生态保护红线、永久基本农田等。对规划方案进行优化和调整,确保规划的可行性和可实施性。同时,加强对规划实施的监督和管理,确保规划能够按照上位规划的要求得到有效执行。

与上位规划衔接,是确保村庄规划科学合理、符合发展要求的重要措施。通过保持与上位规划的一致性,争取政策支持和资源保障,提高规划的可行性和可实施性。同时,也能够促进村庄与周边地区的协调发展,实现区域的整体优化。

空间布局优化

空间布局优化

根据村庄的自然条件、资源禀赋和发展需求,优化村庄的空间布局。合理划分生态、农业和建设空间,提高土地利用效率。加强对村庄闲置土地和低效用地的整治,盘活土地资源。深入分析村庄的自然地理环境、地形地貌、气候条件等,确定适合村庄发展的空间布局模式。根据村庄的产业发展定位和需求,合理安排产业空间,促进产业的集聚和发展。加强生态保护空间的保护和修复,提高生态环境质量。合理规划农业生产空间,保障农产品的供应和质量。优化建设空间布局,提高村庄的居住品质和生活便利性。

在空间布局优化过程中,注重空间的有机联系和相互协调。加强不同空间之间的交通连接和基础设施共享,提高空间的利用效率和整体效益。采用节约集约的土地利用方式,提高土地的承载能力和利用效率。加强对村庄闲置土地和低效用地的调查和分析,制定针对性的整治措施。通过土地流转、整合等方式,盘活闲置土地和低效用地,提高土地的利用价值。在生态保护空间方面,加强对森林、河流、湖泊等生态系统的保护和修复,提高生态系统的服务功能。在农业生产空间方面,推广现代农业技术和经营模式,提高农业生产的效率和质量。在建设空间方面,合理规划村庄的建筑布局和公共设施,提高村庄的居住品质和生活便利性。

优化空间布局,是提高村庄土地利用效率、促进可持续发展的重要途径。通过科学的规划和合理的安排,实现生态、农业和建设空间的协调发展,提高村庄的整体竞争力和发展潜力。

《技术规程》执行

规划编制规范

遵循技术规程的编制流程,进行规划的前期调研、中期设计和后期评审。采用科学的方法和技术手段,进行现状分析和规划预测。确保规划文本、图纸和说明等成果符合技术规程的格式和要求。在前期调研阶段,全面收集村庄的相关资料和信息,包括自然环境、社会经济、历史文化等方面。运用实地调查、问卷调查、访谈等方法,深入了解村庄的现状和发展需求。在中期设计阶段,根据前期调研的结果,进行规划方案的设计和比选。运用先进的规划理念和技术手段,制定科学合理的规划方案。在后期评审阶段,组织专家对规划方案进行评审,提出修改意见和建议。对规划方案进行修改和完善,确保规划的科学性和合理性。

采用科学的方法和技术手段进行现状分析和规划预测。运用地理信息系统(GIS)、遥感技术(RS)等现代信息技术,对村庄的空间数据进行分析和处理。结合社会经济统计数据,对村庄的发展趋势进行预测。确保规划文本、图纸和说明等成果符合技术规程的格式和要求。规划文本应内容完整、语言规范、逻辑清晰。规划图纸应比例准确、内容详细、表达清晰。规划说明应对规划方案的背景、依据、目标、内容等进行详细的解释和说明。在规划编制过程中,建立质量控制体系,加强对规划编制各个环节的监督和管理。对规划成果进行严格审核,确保规划符合技术规程和相关要求。

遵循技术规程进行规划编制,是保证规划质量和科学性的重要前提。通过规范的编制流程、科学的方法和技术手段,以及严格的质量控制,确保规划成果符合技术规程的要求,为村庄的发展提供有力的支持。

现状调研深入

对村庄的自然环境、社会经济、历史文化等进行全面深入的调研。收集准确的数据和信息,为规划编制提供科学依据。分析村庄存在的问题和发展潜力,提出针对性的规划措施。在自然环境方面,调查村庄的地形地貌、气候条件、水资源、土地资源等情况。了解村庄的生态环境状况,包括森林、河流、湖泊等生态系统的分布和功能。在社会经济方面,调查村庄的人口规模、结构、就业情况、产业发展等情况。了解村庄的基础设施和公共服务设施的建设和使用情况。在历史文化方面,调查村庄的历史沿革、传统建筑、民俗文化等情况。了解村庄的文化特色和价值。

收集准确的数据和信息,采用多种调查方法相结合的方式。运用实地调查、问卷调查、访谈等方法,全面收集村庄的相关资料和信息。对收集到的数据和信息进行整理和分析,确保数据的准确性和可靠性。分析村庄存在的问题和发展潜力,找出制约村庄发展的瓶颈和障碍。结合村庄的发展定位和目标,提出针对性的规划措施。在规划编制过程中,充分考虑村庄的实际情况和发展需求。根据调研结果,制定符合村庄特点的规划方案。同时,加强对规划实施的监督和管理,确保规划能够得到有效执行。

深入的现状调研,是规划编制的基础和前提。通过全面了解村庄的情况,为规划编制提供科学依据。分析村庄存在的问题和发展潜力,提出针对性的规划措施,能够提高规划的科学性和可行性,促进村庄的可持续发展。

规划质量保障

建立规划质量保障体系,加强对规划编制过程的监督和管理。组织专家对规划方案进行评审,确保规划的科学性和合理性。对规划成果进行严格审核,保证规划符合技术规程和相关要求。制定规划质量保障制度,明确规划编制各个环节的质量标准和要求。加强对规划编制人员的培训和管理,提高规划编制人员的专业素质和业务能力。在规划编制过程中,建立质量控制机制,对规划方案进行多次审查和修改。组织内部审核和外部评审,广泛征求意见和建议。对规划方案进行优化和完善,确保规划的科学性和合理性。

组织专家对规划方案进行评审,邀请规划、建筑、生态、经济等领域的专家参与评审。专家对规划方案的可行性、合理性、科学性等方面进行评估,提出修改意见和建议。根据专家的评审意见,对规划方案进行进一步的修改和完善。对规划成果进行严格审核,包括规划文本、图纸、说明等。审核规划成果是否符合技术规程和相关要求,是否内容完整、表达清晰、逻辑严谨。对审核中发现的问题,及时进行整改和完善。

建立规划质量保障体系,是确保规划质量和科学性的重要措施。通过加强监督管理、组织专家评审和严格审核,提高规划的质量和水平,为村庄的发展提供可靠的规划保障。

现实需求分析

发展定位需求

现状问题把握

对村庄的基础设施、公共服务、产业发展等方面存在的问题进行全面梳理。分析问题产生的原因,为制定解决方案提供依据。关注村民的需求和意愿,将其纳入发展定位的考虑范围。在基础设施方面,检查道路、供水、供电、排水、垃圾处理等设施的建设和使用情况。发现道路狭窄、破损严重,供水、供电不稳定,排水不畅,垃圾处理不及时等问题。分析这些问题产生的原因,如资金投入不足、管理不善等。在公共服务方面,了解教育、医疗、文化等设施的配置和服务水平。发现学校师资力量薄弱,医疗设施简陋,文化活动匮乏等问题。分析这些问题产生的原因,如资源分配不均、人才流失等。在产业发展方面,研究村庄的产业结构和发展模式。发现产业单一、附加值低,缺乏龙头企业带动等问题。分析这些问题产生的原因,如市场需求不足、技术创新能力弱等。

关注村民的需求和意愿,通过问卷调查、访谈等方式,了解村民对村庄发展的期望和诉求。将村民的需求和意愿纳入发展定位的考虑范围,使规划更加符合村民的利益和实际情况。在制定解决方案时,充分考虑问题产生的原因和村民的需求。针对基础设施问题,加大资金投入,加强管理和维护。针对公共服务问题,优化资源分配,吸引人才回流。针对产业发展问题,调整产业结构,加强技术创新,培育龙头企业。通过全面把握现状问题,为村庄的发展定位提供准确的依据,制定科学合理的发展规划。

全面梳理村庄存在的问题,分析问题产生的原因,关注村民的需求和意愿,是确定村庄发展定位的重要基础。通过深入的分析和研究,为村庄的发展制定针对性的解决方案,推动村庄的可持续发展。

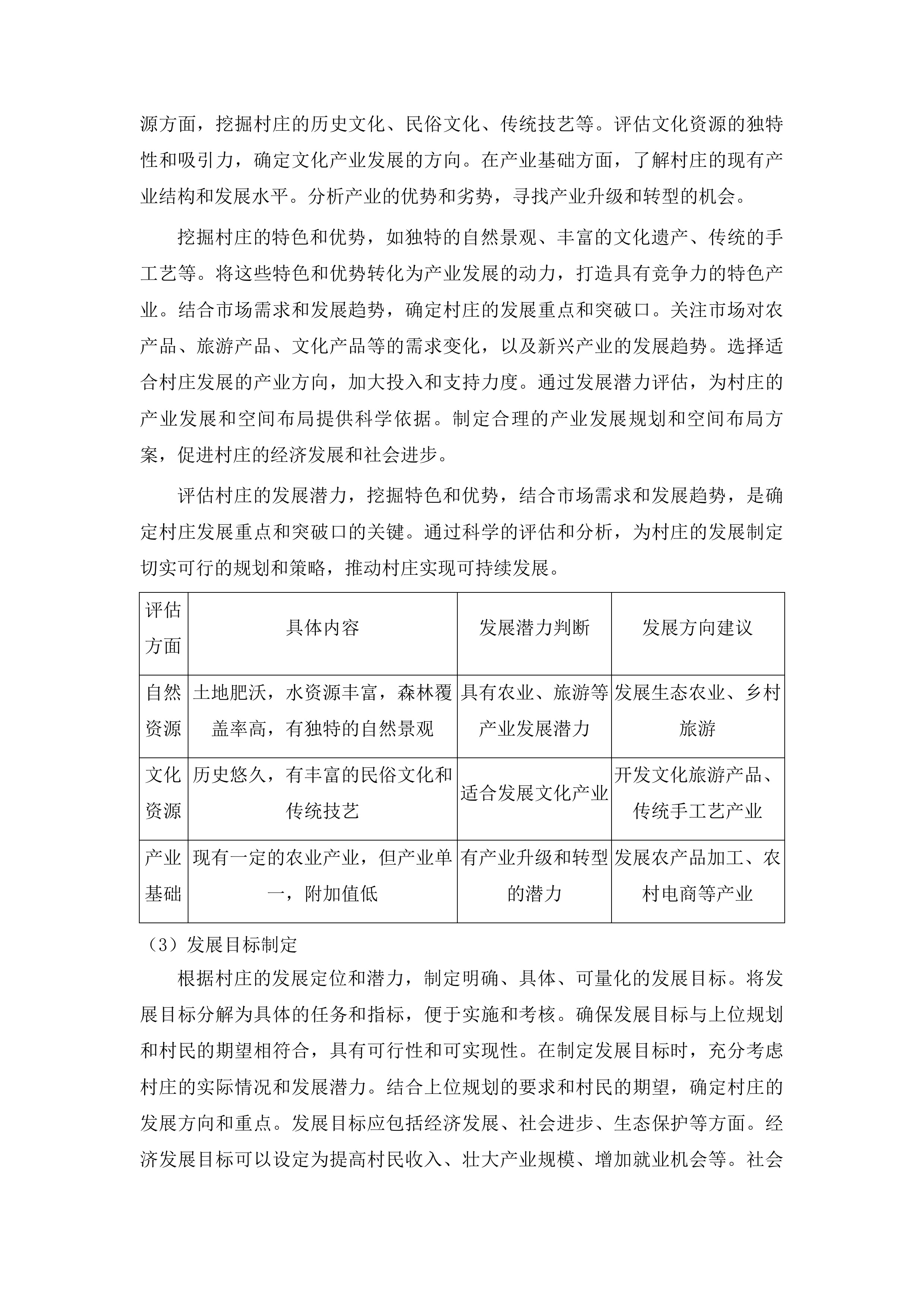

发展潜力评估

评估村庄的自然资源、文化资源和产业基础等发展潜力。挖掘村庄的特色和优势,为产业发展和空间布局提供方向。结合市场需求和发展趋势,确定村庄的发展重点和突破口。在自然资源方面,评估村庄的土地、水资源、森林资源等情况。分析村庄的自然景观和生态环境,判断其旅游开发潜力。在文化资源方面,挖掘村庄的历史文化、民俗文化、传统技艺等。评估文化资源的独特性和吸引力,确定文化产业发展的方向。在产业基础方面,了解村庄的现有产业结构和发展水平。分析产业的优势和劣势,寻找产业升级和转型的机会。

挖掘村庄的特色和优势,如独特的自然景观、丰富的文化遗产、传统的手工艺等。将这些特色和优势转化为产业发展的动力,打造具有竞争力的特色产业。结合市场需求和发展趋势,确定村庄的发展重点和突破口。关注市场对农产品、旅游产品、文化产品等的需求变化,以及新兴产业的发展趋势。选择适合村庄发展的产业方向,加大投入和支持力度。通过发展潜力评估,为村庄的产业发展和空间布局提供科学依据。制定合理的产业发展规划和空间布局方案,促进村庄的经济发展和社会进步。

评估村庄的发展潜力,挖掘特色和优势,结合市场需求和发展趋势,是确定村庄发展重点和突破口的关键。通过科学的评估和分析,为村庄的发展制定切实可行的规划和策略,推动村庄实现可持续发展。

评估方面

具体内容

发展潜力判断

发展方向建议

自然资源

土地肥沃,水资源丰富,森林覆盖率高,有独特的自然景观

具有农业、旅游等产业发展潜力

发展生态农业、乡村旅游

文化资源

历史悠久,有丰富的民俗文化和传统技艺

适合发展文化产业

开发文化旅游产品、传统手工艺产业

产业基础

现有一定的农业产业,但产业单一,附加值低

有产业升级和转型的潜力

发展农产品加工、农村电商等产业

发展目标制定

根据村庄的发展定位和潜力,制定明确、具体、可量化的发展目标。将发展目标分解为具体的任务和指标,便于实施和考核。确保发展目标与上位规划和村民的期望相符合,具有可行性和可实现性。在制定发展目标时,充分考虑村庄的实际情况和发展潜力。结合上位规划的要求和村民的期望,确定村庄的发展方向和重点。发展目标应包括经济发展、社会进步、生态保护等方面。经济发展目标可以设定为提高村民收入、壮大产业规模、增加就业机会等。社会进步目标可以设定为改善基础设施、提高公共服务水平、促进文化繁荣等。生态保护目标可以设定为加强生态环境建设、保护自然资源、推进绿色发展等。

将发展目标分解为具体的任务和指标,明确每个阶段的工作重点和要求。例如,在经济发展方面,可以设定每年的产业增长率、农民人均收入增长幅度等指标。在社会进步方面,可以设定基础设施建设的完成时间、公共服务设施的覆盖率等指标。在生态保护方面,可以设定森林覆盖率、空气质量达标率等指标。通过将发展目标分解为具体的任务和指标,便于实施和考核。建立有效的监督和评估机制,定期对发展目标的完成情况进行检查和评估。对未完成的任务和指标,及时分析原因,采取措施加以改进。确保发展目标能够按照计划顺利实现。

制定明确、具体、可量化的发展目标,是推动村庄发展的重要保障。通过合理的目标设定和任务分解,使发展目标具有可行性和可实现性。同时,加强对发展目标的监督和评估,确保村庄能够朝着预定的方向前进,实现可持续发展。

空间布局需求

空间功能划分

根据村庄的自然条件和发展需求,科学划分生态保护空间、农业生产空间和建设空间。明确各类空间的边界和用途管制规则,确保空间的合理利用。注重空间的有机联系和相互协调,形成整体的空间格局。分析村庄的地形地貌、气候条件、水资源等自然因素,确定生态保护空间的范围。对森林、河流、湖泊等生态系统进行重点保护,维护生态平衡。根据村庄的农业产业发展定位和需求,合理规划农业生产空间。确定耕地、林地、草地等农业用地的布局和规模,保障农产品的供应和质量。根据村庄的人口规模和发展趋势,规划建设空间。合理安排村庄的居住、公共服务、产业等功能区,提高村庄的居住品质和生活便利性。

明确各类空间的边界和用途管制规则,制定详细的空间规划图和管制细则。对生态保护空间,严格禁止破坏生态环境的行为,限制开发建设活动。对农业生产空间,加强农田保护和建设,提高农业生产效率。对建设空间,按照规划要求进行有序开发,避免无序扩张和浪费土地资源。注重空间的有机联系和相互协调,加强不同空间之间的交通连接和基础设施共享。建立生态廊道和绿道,促进生态系统的连通性。优化农业生产空间和建设空间的布局,减少相互干扰和冲突。通过科学的空间功能划分,形成整体的空间格局,提高村庄的空间利用效率和发展质量。

科学划分空间功能,明确边界和用途管制规则,注重空间的有机联系和相互协调,是实现村庄空间合理利用和可持续发展的关键。通过合理的空间布局,提高生态环境质量,保障农业生产,改善村民生活条件。

空间结构优化

优化村庄的空间结构,避免空间的碎片化和无序开发。加强公共服务设施和基础设施的布局优化,提高服务的可达性和便利性。合理安排产业空间,促进产业的集聚和发展。对村庄的现有空间结构进行分析和评估,找出存在的问题和不足。针对空间碎片化和无序开发的问题,采取整合和优化的措施。通过土地流转、村庄合并等方式,实现土地的集中利用和空间的有序布局。加强公共服务设施和基础设施的布局优化,根据村庄的人口分布和需求,合理确定公共服务设施和基础设施的位置和规模。提高公共服务设施和基础设施的服务半径和覆盖范围,方便村民的使用。

合理安排产业空间,根据村庄的产业发展定位和需求,规划产业园区和产业基地。引导产业向园区和基地集聚,实现产业的规模化和专业化发展。加强产业空间与居住空间、公共服务空间的协调和衔接,减少产业发展对村民生活的影响。优化村庄的交通网络,提高道路的通行能力和安全性。加强村庄内部的交通连接,方便村民的出行。合理规划停车场和公共交通站点,解决停车难和出行不便的问题。通过空间结构优化,提高村庄的空间利用效率和发展质量,促进村庄的可持续发展。

优化空间结构,避免碎片化和无序开发,加强公共服务和基础设施布局,合理安排产业空间,是提升村庄空间品质和发展活力的重要举措。通过科学的规划和调整,实现村庄空间的高效利用和协调发展。

空间协调发展

促进生态、农业和建设空间的协调发展,实现经济、社会和环境效益的统一。加强不同空间之间的生态保护和生态修复,提高生态环境质量。推动农业空间的现代化和产业化发展,保障农产品的供应和质量。在生态保护方面,加强对生态保护空间的管理和维护。建立生态监测和预警机制,及时发现和处理生态环境问题。实施生态修复工程,对受损的生态系统进行修复和重建。加强不同空间之间的生态联系,构建生态廊道和生态网络。在农业空间发展方面,推广现代农业技术和经营模式。加强农业基础设施建设,提高农业生产的效率和质量。推动农业产业化发展,培育农业龙头企业和农民专业合作社。促进农业与二三产业的融合发展,拓展农业的产业链和价值链。

在建设空间发展方面,注重与生态和农业空间的协调。合理规划建设项目的布局和规模,避免对生态环境和农业生产造成破坏。加强建设项目的生态设计和环保要求,推广绿色建筑和节能技术。促进生态、农业和建设空间的资源共享和优势互补。例如,利用农业空间的景观资源发展乡村旅游,将生态保护空间的生态产品进行产业化开发。通过空间协调发展,实现经济、社会和环境效益的统一,推动村庄的可持续发展。

促进空间协调发展,加强生态保护和修复,推动农业现代化和产业化,实现经济社会环境效益统一,是实现村庄可持续发展的重要途径。通过科学的规划和管理,实现不同空间的协同共进。

设施建设需求

公共服务设施完善

合理布局教育、医疗、文化等公共服务设施,提高服务的质量和水平。加强公共服务设施的建设和管理,确保设施的正常运行和使用。根据村庄的人口规模和分布,优化公共服务设施的配置,提高服务的可达性。在教育设施方面,根据村庄的学龄儿童数量和分布,合理规划学校的布局和规模。加强学校的师资队伍建设,提高教育教学质量。改善学校的办学条件,配备先进的教学设备和设施。在医疗设施方面,根据村庄的人口健康状况和需求,合理设置医疗机构的数量和位置。加强医疗机构的人才培养和引进,提高医疗服务水平。完善医疗设施的配备,提高医疗救治能力。

在文化设施方面,根据村庄的文化特色和需求,建设文化活动中心、图书馆、博物馆等文化设施。丰富文化活动内容,开展形式多样的文化活动。加强文化设施的管理和维护,确保文化设施的正常运行和使用。根据村庄的人口规模和分布,优化公共服务设施的配置。对于人口密集的区域,增加公共服务设施的数量和种类。对于人口分散的区域,提高公共服务设施的服务半径和覆盖范围。加强公共服务设施的信息化建设,提高服务的便捷性和高效性。通过完善公共服务设施,提高村民的生活质量和幸福感。

合理布局公共服务设施,提高服务质量和水平,加强建设和管理,优化配置提高可达性,是提升村民生活品质的重要保障。通过科学规划和有效实施,满足村民的公共服务需求。

道路交通设施提升

改善村庄的道路交通条件,提高道路的通行能力和安全性。加强农村公路的建设和养护,完善道路网络。合理规划停车场和公共交通站点,方便村民出行。对村庄的现有道路交通状况进行调查和分析,找出存在的问题和不足。针对道路狭窄、破损严重、通行能力不足等问题,采取拓宽、改造和新建的措施。提高道路的等级和标准,增加道路的宽度和车道数量。加强农村公路的建设和养护,制定科学的公路建设规划和养护计划。加大资金投入,提高公路的建设质量和养护水平。加强对公路建设和养护的监督和管理,确保公路的正常运行和使用。

合理规划停车场和公共交通站点,根据村庄的人口分布和需求,确定停车场和公共交通站点的位置和规模。在村庄的主要公共场所和居住区附近,建设停车场和公共交通站点。提高停车场的利用率和公共交通的覆盖率,方便村民的出行。优化道路网络,加强村庄内部道路与外部道路的连接。提高道路的连通性和可达性,促进村庄与外界的交流和合作。加强道路的交通安全管理,设置交通标志和标线,加强交通秩序维护。提高村民的交通安全意识,减少交通事故的发生。通过道路交通设施提升,改善村庄的交通条件,促进村庄的发展。

改善道路交通条件,提升通行能力和安全性,加强公路建设和养护,合理规划停车和公交站点,是促进村庄发展的重要支撑。通过完善交通设施,方便村民出行,推动村庄经济社会发展。

安全防灾设施加强

加强安全与防灾减灾设施建设,提高村庄应对自然灾害和突发事件的能力。建设防洪、防火、防震等设施,保障村民的生命财产安全。制定应急预案,加强应急演练,提高村民的应急意识和自救互救能力。对村庄的安全与防灾减灾现状进行评估,识别存在的风险和隐患。针对可能发生的自然灾害和突发事件,制定相应的防灾减灾规划和措施。建设防洪设施,如堤坝、排水系统等,提高村庄的防洪能力。加强对河流、湖泊等水域的监测和管理,及时发布洪水预警信息。建设防火设施,如消防栓、灭火器等,提高村庄的防火能力。加强对村庄的消防安全宣传和教育,提高村民的防火意识。

建设防震设施,如抗震建筑、地震监测设备等,提高村庄的防震能力。加强对建筑物的抗震鉴定和加固,确保建筑物的安全。制定应急预案,明确应急组织机构和职责,制定应急响应流程和措施。加强应急演练,定期组织村民进行应急演练。提高村民的应急意识和自救互救能力。加强与周边地区的应急联动和合作,提高应对自然灾害和突发事件的协同能力。通过加强安全防灾设施建设,保障村民的生命财产安全,促进村庄的稳定发展。

加强安全防灾设施建设,提高应对灾害能力,建设防洪防火防震设施,制定预案加强演练,是保障村庄安全稳定的重要举措。通过完善设施和提高意识,减少灾害损失。

政策导向解读

乡村振兴政策导向

产业发展引导

根据乡村振兴政策,结合村庄实际,制定产业发展策略。培育壮大特色产业,提高产业附加值和竞争力。促进产业融合发展,拓展农民增收渠道。深入研究乡村振兴政策的相关内容,了解其对乡村产业发展的支持方向和重点。结合村庄的自然资源、文化资源和产业基础,确定适合村庄发展的产业类型和模式。制定产业发展规划,明确产业发展的目标、任务和措施。培育壮大特色产业,挖掘村庄的特色农产品、传统手工艺、乡村旅游等产业资源。加强品牌建设和市场营销,提高特色产业的知名度和市场竞争力。加大对特色产业的扶持力度,提供资金、技术、人才等方面的支持。

提高产业附加值和竞争力,推动产业升级和转型。加强科技创新和人才培养,提高产业的技术含量和管理水平。发展农产品加工、农村电商等产业,延长产业链,提高附加值。促进产业融合发展,推动农业与二三产业的深度融合。发展乡村旅游、休闲农业、农村电商等新业态,拓展农民增收渠道。加强产业融合的平台建设和政策支持,促进产业之间的协同发展。通过产业发展引导,实现村庄产业的兴旺和农民的增收致富。

依据政策结合实际制定产业策略,培育特色产业提升附加值,促进融合拓展增收渠道,是推动村庄产业发展的重要路径。通过科学规划和有效实施,实现乡村产业振兴。

生态保护要求

加强农村生态环境保护,推进农村环境综合整治。实施生态修复工程,提高生态系统服务功能。推广绿色发展理念,实现经济发展与生态保护双赢。加强农村生态环境保护,制定严格的生态环境保护制度和措施。加强对森林、河流、湖泊等生态系统的保护和管理,防止生态破坏和环境污染。加大对生态环境保护的投入,提高生态环境监测和治理能力。推进农村环境综合整治,开展农村垃圾处理、污水处理、厕所革命等工作。改善农村的环境卫生状况,提高农村的生活质量。加强对农村环境综合整治的宣传和教育,提高村民的环保意识。

实施生态修复工程,对受损的生态系统进行修复和重建。开展植树造林、湿地保护、土壤改良等生态修复项目。提高生态系统的服务功能,如水源涵养、水土保持、生物多样性保护等。推广绿色发展理念,引导村民采用绿色生产方式和生活方式。发展生态农业、循环农业等绿色产业,减少农业面源污染。推广清洁能源,减少能源消耗和环境污染。通过生态保护要求的落实,实现经济发展与生态保护的良性互动。

加强生态保护,推进环境整治,实施修复工程,推广绿色理念,是实现农村生态可持续发展的关键。通过综合措施,打造美丽宜居乡村。

乡村治理推进

加强农村基层党组织建设,提高乡村治理能力。完善乡村治理体系,促进乡村社会和谐稳定。培育文明乡风,提升农民精神风貌。加强农村基层党组织建设,选优配强村党组织带头人。加强村党组织的凝聚力和战斗力,发挥村党组织的领导核心作用。加强对村党组织成员的培训和教育,提高他们的政治素质和业务能力。完善乡村治理体系,建立健全村民自治制度和民主管理制度。加强村民委员会的建设和管理,提高村民委员会的服务能力和管理水平。加强对乡村事务的监督和管理,确保乡村治理的公平、公正和公开。

促进乡村社会和谐稳定,加强社会治安综合治理,维护乡村的社会秩序。加强对矛盾纠纷的排查和化解,及时解决村民之间的矛盾和问题。加强对乡村的公共安全管理,保障村民的生命财产安全。培育文明乡风,开展文明村镇创建活动。加强对村民的思想道德教育,弘扬社会主义核心价值观。倡导文明、健康、科学的生活方式,提高村民的精神风貌。通过乡村治理推进,实现乡村的有效治理和社会的和谐稳定。

加强党组织建设提升治理能力,完善体系促进和谐稳定,培育乡风提升精神风貌,是推进乡村治理现代化的重要举措。通过综合治理,建设美好乡村。

国土空间规划导向

空间布局优化

按照国土空间规划的要求,对村庄的各类空间进行优化调整。加强生态保护空间的保护和修复,提高生态环境质量。合理安排农业生产空间,保障农产品的供应和质量。深入研究国土空间规划的相关内容,了解其对村庄空间布局的要求和导向。根据村庄的实际情况,对生态保护空间、农业生产空间和建设空间进行优化调整。加强生态保护空间的保护和修复,划定生态保护红线,严格限制生态保护空间内的开发建设活动。开展生态修复工程,提高生态系统的服务功能。

合理安排农业生产空间,划定永久基本农田,加强对永久基本农田的保护和管理。推广现代农业技术和经营模式,提高农业生产效率和质量。保障农产品的供应和质量,满足市场需求。优化建设空间布局,根据村庄的人口规模和发展趋势,合理规划村庄的建设和发展。加强对建设空间的管控,避免无序开发和浪费土地资源。提高建设空间的利用效率和品质。通过空间布局优化,实现村庄国土空间的合理利用和可持续发展。

依据规划优化空间布局,加强生态保护修复,合理安排农业空间,是实现村庄国土空间科学利用的重要途径。通过精准规划,提升空间价值。

三线划定落实

严格落实生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界的划定要求。加强对三线的管控和监管,确保三线的稳定性和严肃性。在三线划定的基础上,合理安排村庄的建设和发展。深入了解生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界的划定原则和方法。按照相关要求,对村庄的三线进行科学划定。确保三线的划定符合村庄的实际情况和发展需求。加强对三线的管控和监管,建立健全三线管控机制。严格限制三线内的开发建设活动,对违规行为进行严肃查处。加强对三线的动态监测和评估,及时发现和解决问题。

在三线划定的基础上,合理安排村庄的建设和发展。根据村庄的发展定位和目标,在三线允许的范围内进行建设和开发。优化村庄的空间布局,提高土地利用效率。加强对村庄建设和发展的规划和管理,确保建设项目符合三线划定的要求。通过三线划定落实,保障村庄的生态安全、粮食安全和可持续发展。

严格落实三线划定要求,加强管控监管,合理安排建设发展,是保障村庄国土空间安全和可持续的重要保障。通过科学划定和有效管理,实现空间有序发展。

空间可持续发展

促进国土空间的可持续发展,实现经济、社会和环境效益的统一。加强对国土空间的综合整治和修复,提高土地利用效率。推动绿色发展和循环发展,减少资源消耗和环境污染。树立可持续发展理念,将经济、社会和环境效益的统一作为国土空间发展的目标。制定国土空间可持续发展规划,明确发展的方向和重点。加强对国土空间的综合整治和修复,开展土地整理、矿山复垦、生态修复等项目。提高土地的质量和利用效率,改善生态环境。

推动绿色发展和循环发展,发展绿色产业、循环经济等。减少资源消耗和环境污染,实现资源的高效利用和循环利用。加强对国土空间的管理和监督,建立健全国土空间监测和评估机制。及时发现和解决国土空间发展中的问题,确保国土空间的可持续发展。加强与周边地区的合作和协调,实现国土空间的区域协同发展。通过空间可持续发展,为村庄的长远发展奠定坚实的基础。

促进国土空间可持续发展,实现效益统一,加强整治修复,推动绿色循环,是实现村庄长远发展的必由之路。通过科学规划和有效管理,实现空间永续利用。

村庄规划政策导向

多规合一编制

整合各类规划,编制“多规合一”的村庄规划。加强规划之间的协调衔接,避免规划冲突和矛盾。确保规划的全面性和系统性,提高规划的实施效果。对村庄现有的各类规划进行梳理和分析,包括土地利用规划、产业发展规划、生态环境保护规划等。找出规划之间存在的冲突和矛盾,分析原因并提出解决方案。整合各类规划,将不同规划的内容进行有机融合。形成一个统一的、全面的村庄规划。明确规划的目标、任务和措施,确保规划的科学性和可行性。

加强规划之间的协调衔接,建立规划协调机制。在规划编制过程中,加强不同部门之间的沟通和协作。确保规划之间的内容相互协调、相互补充。避免规划冲突和矛盾的产生。确保规划的全面性和系统性,涵盖村庄的经济、社会、生态等各个方面。对村庄的发展进行全面规划和布局。提高规划的实施效果,加强对规划实施的监督和管理。确保规划能够得到有效执行,实现村庄的发展目标。通过多规合一编制,提高村庄规划的质量和效率。

整合规划编制多规合一,加强协调衔接避免冲突,确保全面系统提高效果,是提升村庄规划科学性和实施性的重要方法。通过综合规划,实现村庄统筹发展。

村民主体参与

建立村民参与机制,保障村民的知情权、参与权和决策权。充分听取村民的意见和建议,将村民的需求和意愿纳入规划。提高村民对规划的认同感和支持度,促进规划的顺利实施。建立村民参与机制,通过村民大会、村民代表会议、问卷调查等方式。广泛征求村民的意见和建议。保障村民的知情权,及时向村民公布规划的相关信息。让村民了解规划的内容、目标和实施步骤。保障村民的参与权,邀请村民参与规划的编制过程。让村民对规划方案提出意见和建议。保障村民的决策权,在规划决策过程中。充分考虑村民的意见和建议,尊重村民的意愿。

充分听取村民的意见和建议,对村民提出的合理意见和建议进行采纳和吸收。将村民的需求和意愿纳入规划,使规划更加符合村民的利益和实际情况。提高村民对规划的认同感和支持度,加强对规划的宣传和解释工作。让村民了解规划的意义和价值,增强村民的参与意识和责任感。促进规划的顺利实施,通过村民的积极参与和支持。形成规划实施的强大合力,确保规划能够得到有效执行。通过村民主体参与,实现村庄规划的民主性和科学性。

建立参与机制保障权益,听取意见纳入意愿,提高认同促进实施,是推动村庄规划民主科学的重要保障。通过村民参与,共建美好家园。

参与环节

参与方式

保障权益

实施效果

规划编制

村民大会、村民代表会议、问卷调查

知情权、参与权、决策权

规划更符合村民意愿

规划决策

充分听取意见建议

决策权

提高规划认同感

规划实施

积极参与和支持

参与权

促进规划顺利执行

规划质量保障

加强对规划编制过程的质量控制,确保规划的科学性和合理性。组织专家对规划方案进行评审,提出修改意见和建议。对规划成果进行严格审核,保证规划符合相关政策和标准。建立规划质量控制制度,明确规划编制各个环节的质量标准和要求。加强对规划编制人员的培训和管理,提高规划编制人员的专业素质和业务能力。在规划编制过程中,建立质量控制机制。对规划方案进行多次审查和修改,确保规划的科学性和合理性。组织专家对规划方案进行评审,邀请规划、建筑、生态、经济等领域的专家参与评审。

专家对规划方案的可行性、合理性、科学性等方面进行评估。提出修改意见和建议。根据专家的评审意见,对规划方案进行进一步的修改和完善。对规划成果进行严格审核,包括规划文本、图纸、说明等。审核规划成果是否符合相关政策和标准,是否内容完整、表达清晰、逻辑严谨。对审核中发现的问题,及时进行整改和完善。通过规划质量保障,提高规划的质量和水平。为村庄的发展提供可靠的规划保障。

加强质量控制确保科学合理,组织专家评审提出建议,严格审核成果符合标准,是保障村庄规划质量的重要手段。通过严格把关,制定优质规划。

项目意义阐释

乡村发展意义

产业发展推动

通过规划引导,培育壮大村庄特色产业,促进产业升级和转型。加强产业配套设施建设,提高产业发展的竞争力。促进产业融合发展,拓展农民增收渠道,带动农村经济发展。深入分析村庄的资源禀赋和市场需求,确定适合村庄发展的特色产业。制定产业发展规划,明确产业发展的目标、任务和措施。加大对特色产业的扶持力度,提供资金、技术、人才等方面的支持。加强产业配套设施建设,完善交通、水电、通信等基础设施。建设产业园区和产业基地,提供公共服务平台和配套服务。提高产业发展的竞争力,推动产业升级和转型。

促进产业融合发展,推动农业与二三产业的深度融合。发展乡村旅游、休闲农业、农村电商等新业态。拓展农民增收渠道,增加农民的收入来源。带动农村经济发展,通过产业发展的辐射带动作用。促进农村就业,提高农村居民的生活水平。加强产业与农村其他领域的协同发展,实现农村经济的全面繁荣。通过产业发展推动,实现村庄产业的兴旺和农村经济的发展。

规划引导培育特色产业,加强配套提升竞争力,促进融合拓展增收渠道,是推动村庄产业发展和农村经济繁荣的重要动力。通过产业带动,实现乡村振兴。

产业类型

发展措施

发展目标

带动效果

特色农业

加大扶持、推广技术、建设基地

提高产量和质量

增加农民收入

乡村旅游

完善设施、打造品牌、宣传推广

吸引游客、提升知名度

促进就业和消费

农村电商

搭建平台、培训人才、拓展市场

拓宽销售渠道

增加农产品附加值

生态环境改善

加强农村生态环境保护,推进农村环境综合整治。实施生态修复工程,提高生态系统服务功能。建设美丽宜居乡村,提升村民的生活环境和幸福感。加强农村生态环境保护,制定严格的生态环境保护制度和措施。加强对森林、河流、湖泊等生态系统的保护和管理。防止生态破坏和环境污染。加大对生态环境保护的投入,提高生态环境监测和治理能力。推进农村环境综合整治,开展农村垃圾处理、污水处理、厕所革命等工作。改善农村的环境卫生状况,提高农村的生活质量。

实施生态修复工程,对受损的生态系统进行修复和重建。开展植树造林、湿地保护、土壤改良等生态修复项目。提高生态系统的服务功能,如水源涵养、水土保持、生物多样性保护等。建设美丽宜居乡村,加强村庄的规划和建设。打造生态优美、环境整洁、设施完善的乡村环境。提升村民的生活环境和幸福感,增强村民的归属感和自豪感。通过生态环境改善,实现农村生态的可持续发展。

加强生态保护推进整治,实施修复工程提升功能,建设宜居乡村提升幸福,是改善农村生态环境和提升村民生活品质的重要举措。通过生态建设,打造美丽家园。

设施建设提升

加大对农村基础设施和公共服务设施的投入,改善村庄的生产生活条件。提高基础设施的通达性和公共服务的均等化水平,提升村庄的综合承载能力。为村庄的可持续发展提供坚实的保障。在基础设施建设方面,加大对道路、供水、供电、排水、通信等基础设施的投入。改善村庄的交通条件,提高道路的通行能力和安全性。加强农村供水、供电、排水等设施的建设和改造,提高村民的生活质量。在公共服务设施建设方面,加大对教育、医疗、文化等设施的投入。提高公共服务的水平和质量。合理规划公共服务设施的布局和规模,提高公共服务的均等化水平。

提高基础设施的通达性,加强村庄与外界的联系和交流。方便村民的出行和生产生活。提高公共服务的均等化水平,保障村民能够享受到公平、优质的公共服务。提升村庄的综合承载能力,为村庄的发展提供支撑和保障。为村庄的可持续发展提供坚实的保障,加强基础设施和公共服务设施的管理和维护。确保设施的正常运行和长期效益。通过设施建设提升,改善村庄的生产生活条件,促进村庄的可持续发展。

加大设施投入改善条件,提高通达均等提升能力,提供保障促进可持续,是提升村庄综合实力和发展潜力的重要基础。通过设施建设,打造宜居宜业乡村。

设施类型

建设内容

建设目标

实施效果

基础设施

道路、供水、供电、排水、通信

改善交通、提高生活质量

方便出行和生产生活

公共服务设施

教育、医疗、文化

提高服务水平和质量

保障公平优质服务

综合承载能力

加强管理和维护

提升承载能力

支撑村庄可持续发展

区域协调意义

村庄协调发展

加强区域内村庄之间的规划协调,避免重复建设和无序竞争。促进村庄之间的资源共享和产业合作,实现共同发展。加强村庄之间的基础设施互联互通

规划范围与期限

村域国土空间界定

明确村域范围

依据《中华人民共和国城乡规划法》《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《山东省村庄规划编制技术规程》等相关法规和标准规范,紧密结合上位规划要求,对篦子店村、徐家官庄村等10个村的村域范围进行准确界定。明确将村域内城镇开发边界范围以外的全部国土空间作为规划对象,通过实地勘察和详细的资料分析,与周边区域进行合理划分,避免空间界定的模糊性。同时,充分考虑村庄未来发展的可能性,在村域范围界定中预留一定的弹性空间,以适应村庄发展的不确定性,为村庄的长远发展提供保障。

在界定村域范围时,组织专业的测绘团队进行实地测量,获取精确的地理数据。对村域内的地形地貌、土地权属等进行详细调查,结合历史资料和现状情况,确定村域的边界线。与周边村庄和相关部门进行沟通协调,确保村域范围的界定符合各方利益,避免出现边界纠纷。建立村域范围的动态监测机制,根据村庄发展的实际情况,及时对村域范围进行调整和优化。

为了确保村域范围界定的科学性和合理性,邀请相关专家进行论证和评估。专家们从村庄发展战略、国土空间规划等多个角度对村域范围进行分析和指导,提出宝贵的意见和建议。将专家意见纳入村域范围界定方案中,进一步完善方案内容。加强对村域范围界定工作的监督和管理,确保各项工作按照规定的程序和标准进行,保证村域范围界定的准确性和可靠性。

在村域范围界定完成后,及时将相关信息进行整理和归档,建立村域范围数据库。数据库中包含村域的地理位置、面积、边界线等详细信息,为后续的村庄规划和管理提供数据支持。通过信息化手段,实现村域范围数据的共享和查询,提高工作效率和管理水平。定期对村域范围数据库进行更新和维护,确保数据的准确性和时效性。

村域范围的界定是村庄规划的基础工作,直接关系到村庄的发展方向和空间布局。准确界定村域范围,能够为村庄的生态保护、农业发展、建设空间布局等提供科学依据。合理预留弹性空间,能够为村庄的未来发展提供更多的可能性。加强村域范围界定的监督和管理,能够保证工作的质量和效果。建立村域范围数据库,能够为村庄规划和管理提供有力的支持。

在村域范围界定过程中,注重与村民的沟通和交流。通过召开村民大会、发放宣传资料等方式,向村民宣传村域范围界定的意义和目的,听取村民的意见和建议。将村民的合理诉求纳入村域范围界定方案中,充分体现村民的主体地位。加强对村民的教育和引导,提高村民对村域范围界定工作的认识和理解,争取村民的支持和配合。

村域范围界定工作是一项系统工程,需要多方面的配合和协作。在工作中,严格遵循相关法规和标准规范,结合上位规划要求,充分考虑村庄的实际情况和未来发展需求。通过科学的方法和严谨的工作态度,确保村域范围界定的准确性和合理性,为村庄的规划和发展奠定坚实的基础。

村域范围界定完成后,将其作为村庄规划的重要依据,融入到村庄的各项规划和建设中。在生态保护方面,根据村域范围确定生态保护红线,加强对生态空间的保护和管理。在农业发展方面,合理规划农业空间,提高农业生产效率。在建设空间布局方面,根据村域范围和村庄发展需求,合理安排各类建设项目,促进村庄的可持续发展。

村域范围界定工作是村庄规划的重要环节,对于保障村庄的生态环境、促进农业发展、优化建设空间布局具有重要意义。将严格按照相关要求,做好村域范围界定工作,为村庄的规划和发展提供有力的支持。

村域范围界定工作需要不断总结经验,持续改进方法。在实际工作中,根据遇到的问题和困难,及时调整工作策略和方法。加强对新技术、新方法的学习和应用,提高村域范围界定的工作效率和质量。通过不断完善村域范围界定工作,为村庄的规划和发展提供更加科学、准确的依据。

村域范围界定工作是一项长期而艰巨的任务,需要持之以恒地推进。将以高度的...

篦子店村、徐家官庄村等10个村村庄规划项目投标方案.docx