梧州市2025年生产障碍耕地治理项目投标方案

第一章 对项目服务范围的理解重点难点分析

9

第一节 项目目标理解

9

一、 耕地土壤环境质量改善目标

9

二、 实施区域安全利用率保障

26

第二节 技术需求分析

35

一、 重金属高风险区域技术措施

35

二、 检测验收技术规范

49

第三节 田间日常管理需求分析

64

一、 田间水分管理措施

64

二、 叶面阻控剂施用管理

79

三、 技术指导与培训安排

95

第四节 二次污染防治需求分析

110

一、 严格管控类耕地闭环管理

110

二、 投入品二次污染防控

127

三、 灌溉水源污染防控

142

第五节 公众参与需求分析

157

一、 技术宣传培训实施

157

二、 种植户技术推广方式

169

三、 农户技术指导登记

180

第六节 项目实施重点分析

198

一、 优先实施区域选择

198

二、 实施面积落实保障

205

三、 技术措施落地机制

217

第七节 项目实施难点分析

229

一、 耕地类型差异化治理

229

二、 野外施工作业影响因素

243

三、 样品检测与评估难点

251

第八节 保证措施与应对方案

263

一、 分区治理策略实施

263

二、 项目实施保障措施

282

三、 风险应对预案体系

291

第二章 技术服务方案

308

第一节 编制依据

308

一、 国家政策法规依据

308

二、 地方实施标准依据

330

第二节 基本原则

354

一、 区域差异化治理原则

354

二、 技术集成应用原则

373

第三节 安全利用技术措施介绍

390

一、 土壤pH调节技术

390

二、 叶面阻控技术应用

403

第四节 农艺调控

410

一、 水稻品种优化选择

411

二、 水分科学管理措施

425

第五节 土壤改良类技术

439

一、 钙镁磷肥施用技术

439

二、 硅钙肥应用方案

453

第六节 综合治理技术

470

一、 田间精细化管理

471

二、 污染源严格控制

485

第七节 生物技术

503

一、 微生物修复技术

503

二、 植物修复应用模式

521

第八节 总体技术路线

529

一、 项目实施全流程设计

529

二、 技术路线图绘制规范

547

三、 集中推进示范区建设

552

第九节 一区一策实施技术方案

566

一、 万秀区定制化方案

566

二、 长洲区治理策略

583

三、 龙圩区实施方案

602

第十节 技术保障措施

618

一、 专家团队支撑体系

618

二、 技术培训实施计划

629

第三章 质量保证措施

637

第一节 项目管理机构与职责

637

一、 项目管理组织架构设计

637

二、 岗位职责分工明细

658

三、 项目管理协调机制

673

第二节 质量保证措施

686

一、 质量控制总流程设计

686

二、 投入品进场验收标准

699

三、 施工过程质量监管

709

四、 稻谷采样检测流程

723

第三节 进度保证措施

734

一、 施工进度计划编制

734

二、 动态进度管理机制

747

三、 进度偏差应对措施

765

第四节 材料物资投入计划

775

一、 物资需求测算方案

775

二、 采购与供应管理

786

三、 仓储保管规范

799

四、 使用计划编排

810

第五节 安全防护措施

823

一、 安全管理制度体系

823

二、 人员安全保障措施

834

三、 危险作业管控方案

852

第六节 应急救援预案

868

一、 应急组织体系建设

868

二、 突发事件处置流程

882

三、 应急保障资源配置

891

四、 应急演练安排

903

第七节 环境保护措施

917

一、 投入品使用环保规范

917

二、 田间作业环保管理

933

第八节 保密措施

949

一、 保密管理制度建设

949

二、 信息分级管理规范

966

三、 信息安全保障措施

982

第四章 应急处理预案

991

第一节 风险分析

991

一、 政策变动风险识别

991

二、 技术实施风险评估

1003

三、 社会环境风险分析

1024

四、 自然环境风险研判

1030

第二节 政策风险及措施

1040

一、 政策动态跟踪机制

1040

二、 部门协调联动方案

1048

三、 政策变动应对预案

1060

第三节 技术风险及措施

1070

一、 土壤调理技术保障

1070

二、 叶面阻控优化方案

1078

三、 水分调控应急措施

1091

第四节 社会风险及措施

1106

一、 农户沟通引导策略

1106

二、 现场指导执行计划

1117

三、 农户培训教育体系

1129

第五节 项目实施风险及措施

1137

一、 进度控制保障体系

1137

二、 现场管理标准化

1145

三、 物资供应应急预案

1155

第六节 作业后风险管控措施

1163

一、 稻谷安全闭环管理

1164

二、 土壤质量跟踪监测

1177

三、 技术咨询长效服务

1188

第七节 应急响应措施

1198

一、 突发事件响应流程

1198

二、 应急联络保障体系

1206

三、 现场应急处置方案

1215

第五章 服务承诺

1232

第一节 保障承诺

1232

一、 组织架构搭建

1232

二、 人员配置方案

1236

三、 技术支撑体系

1243

四、 物资储备管理

1250

第二节 质量承诺

1257

一、 服务质量标准制定

1257

二、 技术措施落地保障

1267

三、 效果达标验证机制

1275

第三节 时限承诺

1283

一、 实施方案评审阶段

1283

二、 地块确认与物资准备

1290

三、 验收资料备案工作

1296

第四节 保密承诺

1303

一、 敏感数据保密责任

1303

二、 技术资料保密承诺

1308

三、 检测结果保密措施

1316

第五节 保密措施

1321

一、 数据访问权限控制

1321

二、 信息加密传输机制

1326

三、 纸质资料归档管理

1332

四、 第三方访问审批机制

1338

第六节 后续服务

1342

一、 技术支持服务内容

1342

二、 问题处理响应机制

1347

三、 效果跟踪评估服务

1353

第七节 响应时间

1361

一、 服务请求快速响应

1361

二、 现场服务到达时限

1366

三、 重大问题解决时效

1376

第八节 响应方式

1381

一、 电话支持服务规范

1381

二、 现场服务工作流程

1387

三、 定期回访服务安排

1392

第九节 实现功能要求的解决方案

1399

一、 技术问题解决方案

1399

二、 管理流程改进措施

1404

三、 协调沟通解决方案

1412

第十节 措施详细完善

1419

一、 人员安排具体方案

1419

二、 设备配置保障措施

1425

三、 培训与宣传方案

1430

四、 问题处理流程规范

1434

对项目服务范围的理解重点难点分析

项目目标理解

耕地土壤环境质量改善目标

土壤环境质量逐步改善路径

土壤pH调节路径

调理剂选用标准

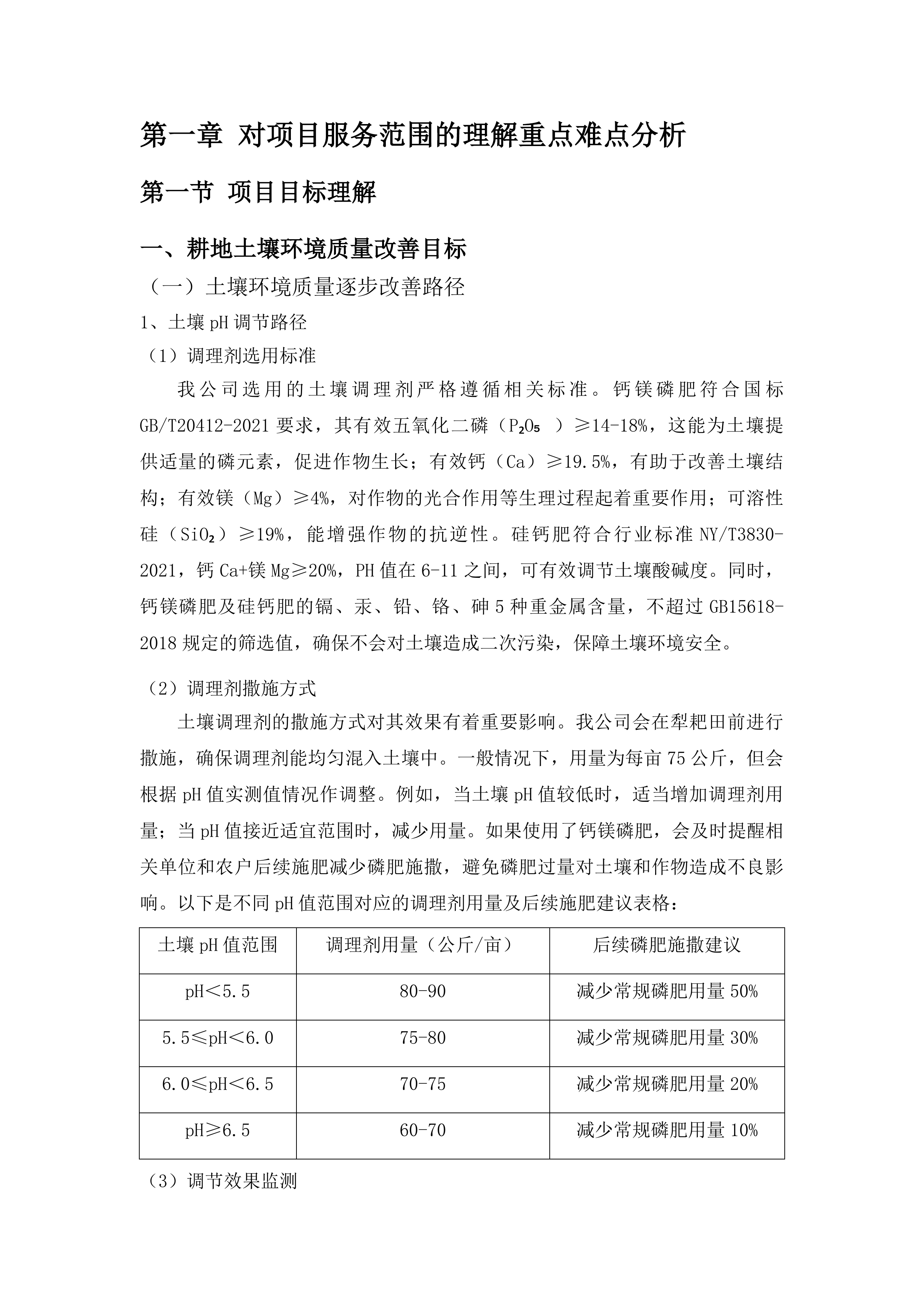

我公司选用的土壤调理剂严格遵循相关标准。钙镁磷肥符合国标GB/T20412-2021要求,其有效五氧化二磷(P₂O₅)≥14-18%,这能为土壤提供适量的磷元素,促进作物生长;有效钙(Ca)≥19.5%,有助于改善土壤结构;有效镁(Mg)≥4%,对作物的光合作用等生理过程起着重要作用;可溶性硅(SiO₂)≥19%,能增强作物的抗逆性。硅钙肥符合行业标准NY/T3830-2021,钙Ca+镁Mg≥20%,PH值在6-11之间,可有效调节土壤酸碱度。同时,钙镁磷肥及硅钙肥的镉、汞、铅、铬、砷5种重金属含量,不超过GB15618-2018规定的筛选值,确保不会对土壤造成二次污染,保障土壤环境安全。

调理剂撒施方式

土壤调理剂的撒施方式对其效果有着重要影响。我公司会在犁耙田前进行撒施,确保调理剂能均匀混入土壤中。一般情况下,用量为每亩75公斤,但会根据pH值实测值情况作调整。例如,当土壤pH值较低时,适当增加调理剂用量;当pH值接近适宜范围时,减少用量。如果使用了钙镁磷肥,会及时提醒相关单位和农户后续施肥减少磷肥施撒,避免磷肥过量对土壤和作物造成不良影响。以下是不同pH值范围对应的调理剂用量及后续施肥建议表格:

土壤pH值范围

调理剂用量(公斤/亩)

后续磷肥施撒建议

pH<5.5

80-90

减少常规磷肥用量50%

5.5≤pH<6.0

75-80

减少常规磷肥用量30%

6.0≤pH<6.5

70-75

减少常规磷肥用量20%

pH≥6.5

60-70

减少常规磷肥用量10%

调节效果监测

为确保土壤pH调节效果,我公司会定期对土壤pH值进行监测。通过科学的监测方法,及时掌握土壤pH值的变化情况,并根据监测结果调整土壤调理剂的使用量和使用频率。例如,若监测发现土壤pH值未达到预期范围,适当增加调理剂用量或缩短使用周期;若pH值接近适宜范围,则减少用量或延长使用周期。以下是不同监测周期及对应的处理方式表格:

土壤质量监测

监测周期

土壤pH值变化情况

调理剂使用量调整

使用频率调整

每月一次

pH值上升<0.1

增加10-15公斤/亩

缩短为每2个月一次

每月一次

0.1≤pH值上升<0.2

增加5-10公斤/亩

维持每3个月一次

每月一次

pH值上升≥0.2

减少5-10公斤/亩

延长为每4个月一次

每季度一次

pH值下降<0.1

增加15-20公斤/亩

缩短为每2个月一次

每季度一次

0.1≤pH值下降<0.2

增加10-15公斤/亩

维持每3个月一次

每季度一次

pH值下降≥0.2

增加20-25公斤/亩

缩短为每月一次

叶面阻控实施路径

叶面肥选择要点

我公司选用的叶面肥严格符合相关标准。它符合NY/T1110-2010《水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量要求》以及NY/T3829-2021《含硅水溶肥料》,具有中华人民共和国农业农村部肥料登记与备案(登记证),且适宜范围包含水稻。产品为非含金属元素型的中微量元素叶面肥,含Si≥100g/L,能有效增强水稻的抗逆性和光合作用。同时,其镉、汞、铅、铬、砷5种重金属含量,不超过GB15618-2018规定的筛选值,确保不会对稻谷造成重金属污染,保障农产品质量安全。

叶面肥

叶面肥喷施规范

在叶面肥喷施过程中,我公司严格遵循规范操作。任务面积区域均采用叶面阻控剂喷洒措施,按照各厂家产品说明书推荐的每亩用量和稀释倍数进行喷施。在水稻分蘖盛期至齐穗期喷施2次,单次喷施叶面肥中钠折纯量不超过50g/亩,避免钠元素过量对水稻造成伤害。两次喷施时间间隔至少7天,以保证叶面肥的效果充分发挥。选择在下午4:00后喷施效果最佳,此时气温较低,水分蒸发慢,有利于叶面肥的吸收。如果在扬花期喷施,则必须在下午4:00后进行,切忌中午时间喷施,以免高温对水稻造成伤害。喷施后如在4小时内遇雨则需重新喷施,确保叶面肥的有效覆盖。以下是不同天气情况对应的喷施建议表格:

叶面肥喷施

天气情况

喷施时间

是否需重新喷施

晴天

下午4:00后

喷施后4小时内遇雨需重新喷施

阴天

全天可喷施,但优先下午4:00后

喷施后2小时内遇雨需重新喷施

小雨

暂停喷施,待雨停后下午4:00后进行

喷施后立即遇雨需重新喷施

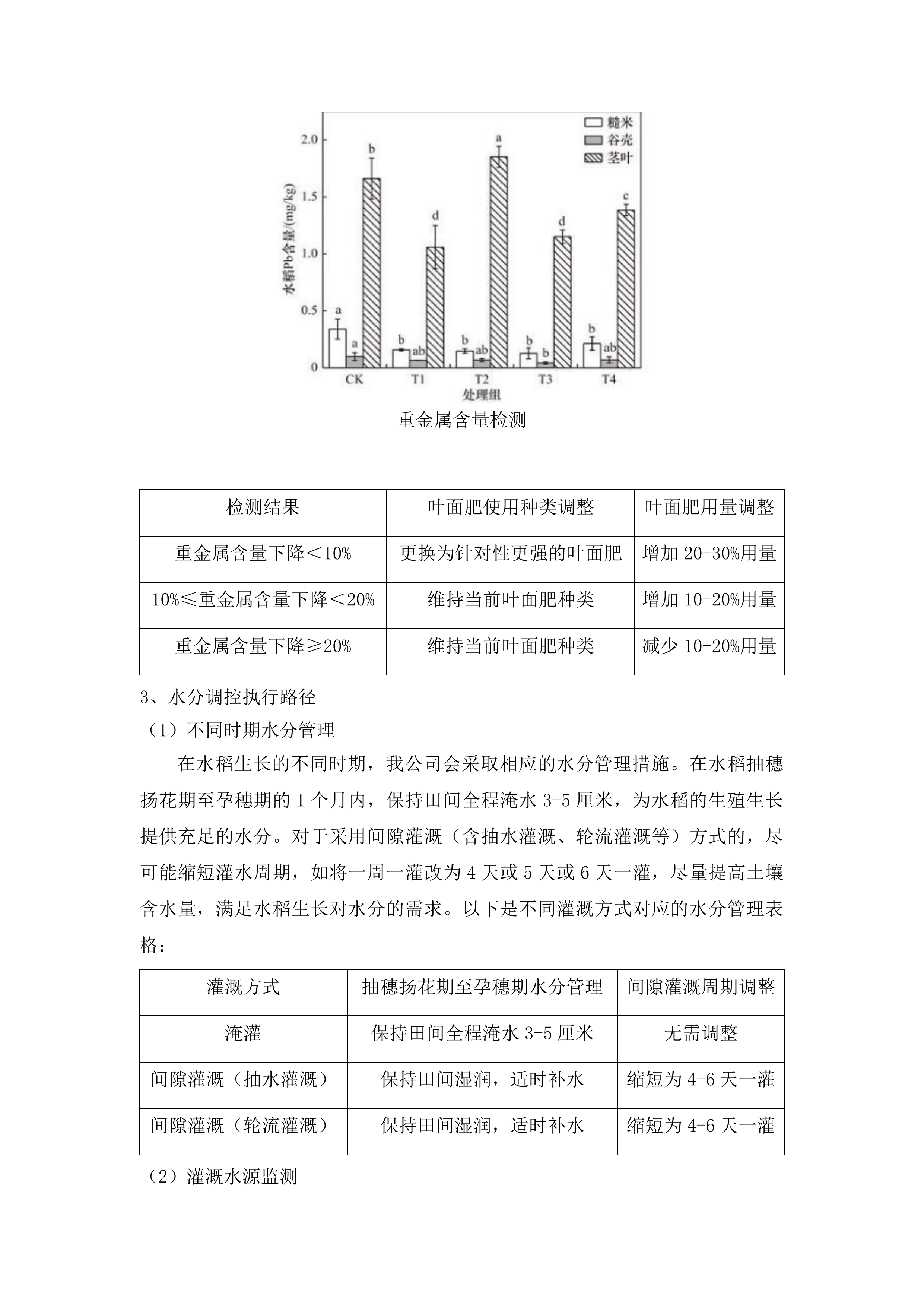

阻控效果评估

为评估叶面阻控的效果,我公司会通过检测稻谷中重金属含量等方式进行。定期采集稻谷样品,检测其中汞、砷、铅、镉、铬等重金属含量,并与喷施前的稻谷样品进行对比分析。根据评估结果调整叶面肥的使用种类和用量。例如,若检测发现稻谷中某重金属含量仍然较高,会更换更有效的叶面肥或增加喷施剂量。以下是不同检测结果对应的调整措施表格:

重金属含量检测

检测结果

叶面肥使用种类调整

叶面肥用量调整

重金属含量下降<10%

更换为针对性更强的叶面肥

增加20-30%用量

10%≤重金属含量下降<20%

维持当前叶面肥种类

增加10-20%用量

重金属含量下降≥20%

维持当前叶面肥种类

减少10-20%用量

水分调控执行路径

不同时期水分管理

在水稻生长的不同时期,我公司会采取相应的水分管理措施。在水稻抽穗扬花期至孕穗期的1个月内,保持田间全程淹水3-5厘米,为水稻的生殖生长提供充足的水分。对于采用间隙灌溉(含抽水灌溉、轮流灌溉等)方式的,尽可能缩短灌水周期,如将一周一灌改为4天或5天或6天一灌,尽量提高土壤含水量,满足水稻生长对水分的需求。以下是不同灌溉方式对应的水分管理表格:

灌溉方式

抽穗扬花期至孕穗期水分管理

间隙灌溉周期调整

淹灌

保持田间全程淹水3-5厘米

无需调整

间隙灌溉(抽水灌溉)

保持田间湿润,适时补水

缩短为4-6天一灌

间隙灌溉(轮流灌溉)

保持田间湿润,适时补水

缩短为4-6天一灌

灌溉水源监测

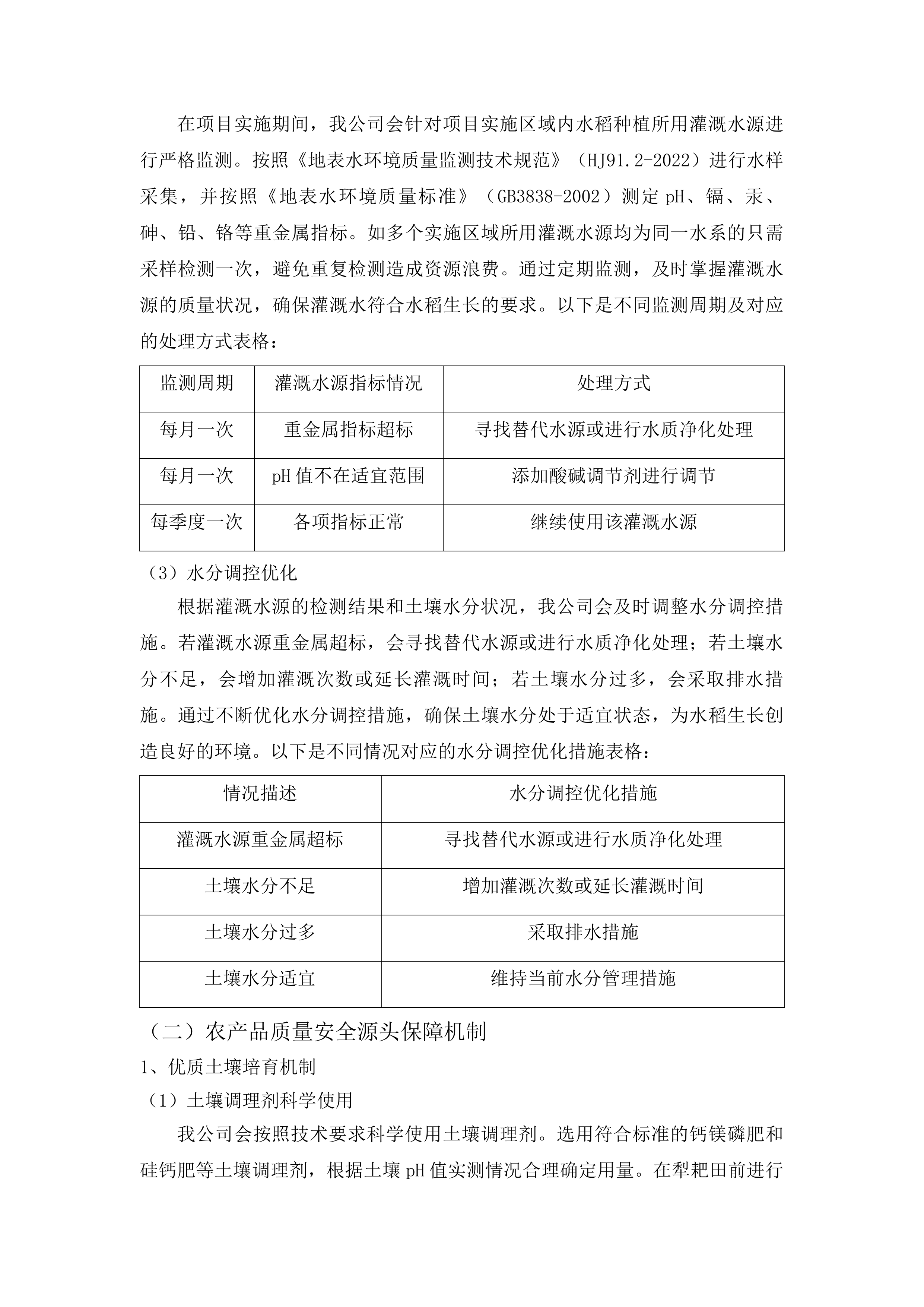

在项目实施期间,我公司会针对项目实施区域内水稻种植所用灌溉水源进行严格监测。按照《地表水环境质量监测技术规范》(HJ91.2-2022)进行水样采集,并按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)测定pH、镉、汞、砷、铅、铬等重金属指标。如多个实施区域所用灌溉水源均为同一水系的只需采样检测一次,避免重复检测造成资源浪费。通过定期监测,及时掌握灌溉水源的质量状况,确保灌溉水符合水稻生长的要求。以下是不同监测周期及对应的处理方式表格:

监测周期

灌溉水源指标情况

处理方式

每月一次

重金属指标超标

寻找替代水源或进行水质净化处理

每月一次

pH值不在适宜范围

添加酸碱调节剂进行调节

每季度一次

各项指标正常

继续使用该灌溉水源

水分调控优化

根据灌溉水源的检测结果和土壤水分状况,我公司会及时调整水分调控措施。若灌溉水源重金属超标,会寻找替代水源或进行水质净化处理;若土壤水分不足,会增加灌溉次数或延长灌溉时间;若土壤水分过多,会采取排水措施。通过不断优化水分调控措施,确保土壤水分处于适宜状态,为水稻生长创造良好的环境。以下是不同情况对应的水分调控优化措施表格:

情况描述

水分调控优化措施

灌溉水源重金属超标

寻找替代水源或进行水质净化处理

土壤水分不足

增加灌溉次数或延长灌溉时间

土壤水分过多

采取排水措施

土壤水分适宜

维持当前水分管理措施

农产品质量安全源头保障机制

优质土壤培育机制

土壤调理剂科学使用

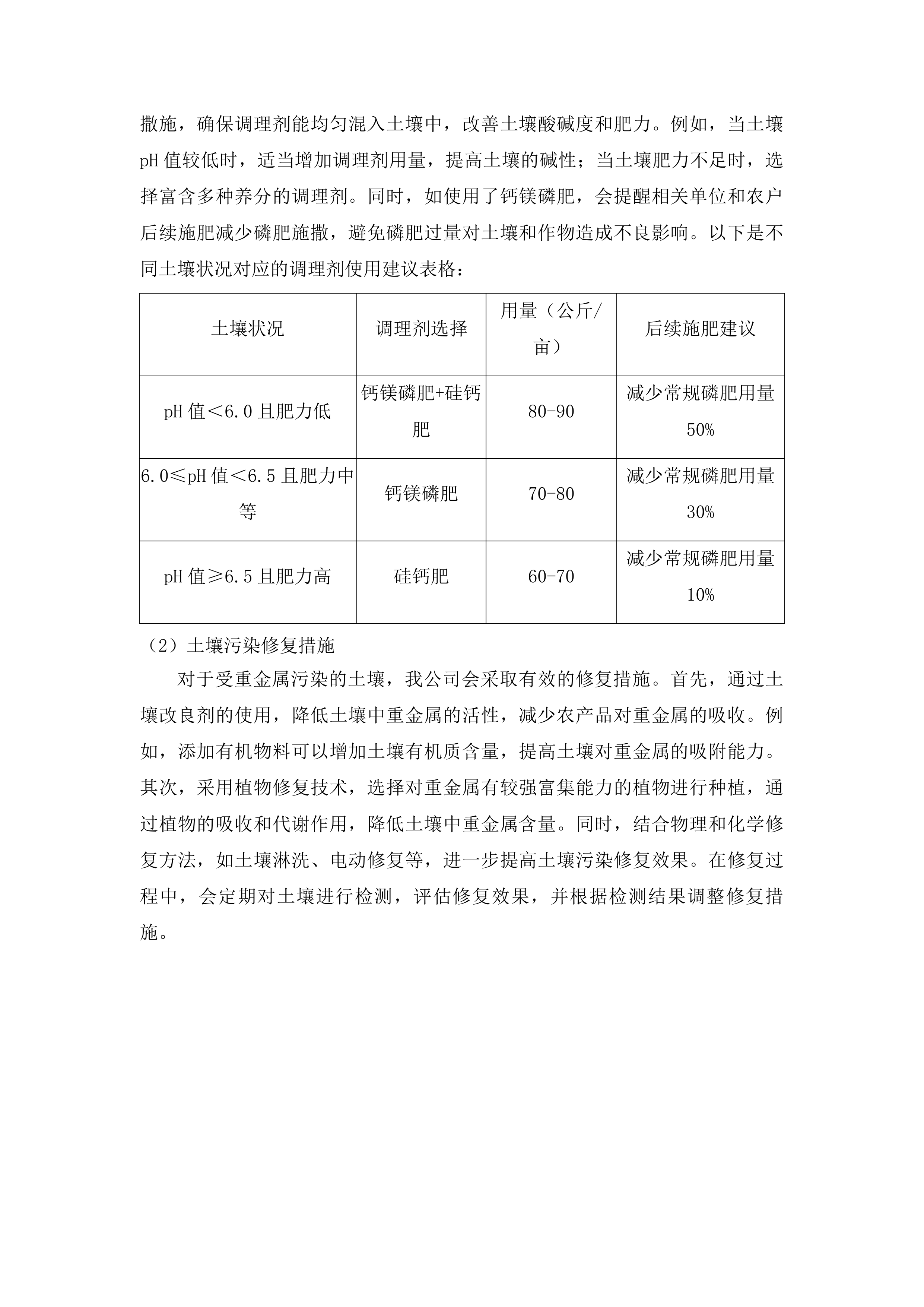

我公司会按照技术要求科学使用土壤调理剂。选用符合标准的钙镁磷肥和硅钙肥等土壤调理剂,根据土壤pH值实测情况合理确定用量。在犁耙田前进行撒施,确保调理剂能均匀混入土壤中,改善土壤酸碱度和肥力。例如,当土壤pH值较低时,适当增加调理剂用量,提高土壤的碱性;当土壤肥力不足时,选择富含多种养分的调理剂。同时,如使用了钙镁磷肥,会提醒相关单位和农户后续施肥减少磷肥施撒,避免磷肥过量对土壤和作物造成不良影响。以下是不同土壤状况对应的调理剂使用建议表格:

土壤状况

调理剂选择

用量(公斤/亩)

后续施肥建议

pH值<6.0且肥力低

钙镁磷肥+硅钙肥

80-90

减少常规磷肥用量50%

6.0≤pH值<6.5且肥力中等

钙镁磷肥

70-80

减少常规磷肥用量30%

pH值≥6.5且肥力高

硅钙肥

60-70

减少常规磷肥用量10%

土壤污染修复措施

对于受重金属污染的土壤,我公司会采取有效的修复措施。首先,通过土壤改良剂的使用,降低土壤中重金属的活性,减少农产品对重金属的吸收。例如,添加有机物料可以增加土壤有机质含量,提高土壤对重金属的吸附能力。其次,采用植物修复技术,选择对重金属有较强富集能力的植物进行种植,通过植物的吸收和代谢作用,降低土壤中重金属含量。同时,结合物理和化学修复方法,如土壤淋洗、电动修复等,进一步提高土壤污染修复效果。在修复过程中,会定期对土壤进行检测,评估修复效果,并根据检测结果调整修复措施。

土壤污染修复

土壤质量长期监测

我公司会建立土壤质量长期监测机制,定期对土壤的酸碱度、肥力、重金属含量等指标进行检测。通过科学的监测方法,及时掌握土壤质量变化情况。例如,每月采集土壤样品进行检测,分析土壤中各项指标的变化趋势。根据检测结果,调整土壤培育措施,如调整土壤调理剂的使用量和种类、优化施肥方案等。同时,将监测数据进行记录和整理,建立土壤质量档案,为后续的土壤管理提供依据。

种植过程管控机制

种植技术规范执行

在种植过程中,我公司严格按照土壤pH调节、叶面阻控、水分调控等技术要求进行作业。在土壤pH调节方面,选用符合标准的调理剂,在犁耙田前进行撒施,并根据土壤pH值实测情况合理调整用量。在叶面阻控方面,选用符合要求的叶面肥,在水稻分蘖盛期至齐穗期进行喷施,严格控制喷施时间和剂量。在水分调控方面,根据水稻生长不同时期的需求,合理控制田间水分,如在抽穗扬花期至孕穗期保持田间淹水3-5厘米。通过严格执行种植技术规范,确保各项技术措施落实到位,减少农产品受到重金属污染的风险。以下是不同种植环节对应的技术规范表格:

种植环节

技术规范要求

土壤pH调节

选用符合国标和行标的调理剂,犁耙田前撒施,用量根据pH值实测调整

叶面阻控

选用符合标准的叶面肥,分蘖盛期至齐穗期喷施2次,下午4:00后喷施,单次钠折纯量不超50g/亩

水分调控

抽穗扬花期至孕穗期保持田间淹水3-5厘米,间隙灌溉缩短周期

农药化肥合理使用

我公司会合理使用农药和化肥,避免过度使用导致土壤污染和农产品质量下降。优先选用绿色、环保的农药和化肥产品,减少对环境的污染。在使用农药时,严格按照防治指标和安全间隔期进行施药,避免盲目用药。在使用化肥时,根据土壤肥力和作物需求,制定科学的施肥方案,提高肥料利用率。例如,采用测土配方施肥技术,根据土壤检测结果确定肥料种类和用量。同时,推广有机肥料的使用,增加土壤有机质含量,改善土壤结构。

农药化肥使用

种植过程监督检查

加强对种植过程的监督检查,确保种植户严格按照操作规程进行种植。我公司会安排专业人员定期到田间进行巡查,检查种植户是否按照技术规范使用土壤调理剂、叶面肥、农药和化肥,是否合理控制田间水分等。对于发现的不规范种植行为,及时进行纠正和指导。例如,若发现种植户叶面肥喷施时间不符合要求,及时提醒其调整;若发现农药使用过量,指导其按照正确剂量施药。通过加强监督检查,及时发现和解决种植过程中出现的问题,保障农产品质量安全。以下是不同监督检查项目对应的处理方式表格:

种植过程监督

监督检查项目

不规范行为表现

处理方式

土壤调理剂使用

用量不当或撒施时间错误

指导调整用量和撒施时间

叶面肥喷施

喷施时间、剂量或次数不符合要求

提醒调整喷施时间、剂量和次数

农药使用

使用过量或未按安全间隔期施药

指导正确使用剂量和安全间隔期

化肥使用

施肥种类或用量不合理

根据土壤检测结果调整施肥方案

水分管理

田间水分控制不当

指导调整灌溉方式和时间

农产品检测机制

稻谷样品采集规范

我公司会按照《中华人民共和国农业行业标准耕地污染治理效果评价准则》(NY/T3343-2018)规定15亩/个样品的布点密度进行稻谷样品采集。由检测评估第三方按规定采集样品,与检测评估第三方、监理单位、采购单位人员三方一起确认后进行现场封样。在采集样品时,确保样品具有代表性,涵盖不同种植区域和水稻品种。样品信息至少含水稻品种及带经纬度的采样地块位置的正东、正南、正西、正北等方向相片和工作相片,带经纬度的现场测定土壤pH值相片,确保样品信息的完整性和准确性。以下是样品采集的具体流程表格:

步骤

操作内容

确定采样地块

按照15亩/个样品的布点密度,在项目实施区域内确定采样地块

采集样品

检测评估第三方按规定采集稻谷样品

三方确认

检测评估第三方、监理单位、采购单位人员三方一起确认样品

现场封样

对确认后的样品进行现场封样

记录信息

记录水稻品种、采样地块位置、土壤pH值等信息,并拍摄相关相片

重金属含量检测标准

农产品检测项目为汞、砷(稻谷总砷超0.35mg/kg时加测无机砷)、铅、镉、铬、铜、锌、镍、硒9种重金属含量。样品备份、检测、保存样的管理及效果判定按照《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762-2022)规定进行。在检测过程中,严格按照标准方法进行操作,确保检测结果的准确性和可靠性。同时,协同现场测定样品采集地块土壤pH值,分析土壤pH值与稻谷中重金属含量的关系。以下是检测项目及对应的标准限值表格:

检测项目

标准限值(mg/kg)

汞

≤0.02

砷(总砷)

≤0.35(超0.35mg/kg时加测无机砷)

铅

≤0.2

镉

≤0.2

铬

≤1.0

铜

≤10.0

锌

≤50.0

镍

≤1.0

硒

≤0.3

检测结果处理机制

对检测结果进行分析和评估,对于重金属超标的农产品,采取相应的处理措施。若稻谷中某重金属含量超过标准限值,会禁止其销售,并进行无害化处理,避免流入市场对消费者造成危害。同时,分析超标原因,如土壤污染、农药化肥使用不当等,并针对原因采取相应的改进措施。例如,若发现是土壤重金属污染导致稻谷超标,加强土壤污染修复;若发现是农药化肥使用过量,调整施肥和用药方案。此外,将检测结果及时反馈给相关单位和种植户,提醒其注意农产品质量安全。

土壤污染防治法政策落实

法律条款遵循策略

法规学习与培训

组织相关人员学习《中华人民共和国土壤污染防治法》等法律法规,开展专题培训。邀请法律专家进行授课,深入解读法律条款,提高相关人员对法律的理解和认识。培训内容包括土壤污染防治的基本原则、责任义务、监管要求等方面。通过培训,使相关人员明确在项目实施过程中的法律责任和义务,增强法律意识,确保项目实施符合法律规定。同时,定期组织法律法规知识考核,检验培训效果,对考核不合格的人员进行补考和再培训。

项目实施合规审查

在项目实施过程中,严格按照土壤污染防治法的要求进行合规审查。建立合规审查制度,安排专业人员对项目的各个环节进行审查,包括土壤调理剂的选用、灌溉水源的保护、污染修复方案的制定等。审查内容主要包括是否符合法律规定的标准和要求,是否存在潜在的环境风险等。对于不符合法律规定的行为,及时进行整改,确保项目的各个环节都符合法律规定。例如,若发现土壤调理剂的重金属含量超过标准限值,立即停止使用并更换符合要求的调理剂。

法律责任明确与落实

明确项目实施过程中各参与方的法律责任,确保责任落实到人。制定详细的责任清单,明确各参与方在土壤污染防治方面的具体职责和义务。例如,项目实施方负责按照技术要求进行种植作业和污染修复;检测评估第三方负责准确采集样品和进行检测;监理单位负责对项目实施过程进行监督。对于违反法律规定的行为,依法追究责任。若项目实施方未按照规定使用土壤调理剂导致土壤污染,依法承担相应的赔偿责任和法律后果。以下是各参与方的法律责任表格:

参与方

法律责任

项目实施方

按照技术要求进行种植作业和污染修复,对因自身行为导致的土壤污染承担赔偿责任

检测评估第三方

准确采集样品和进行检测,对检测结果的真实性和准确性负责

监理单位

对项目实施过程进行监督,对未履行监督职责导致的问题承担相应责任

污染治理措施合规性

土壤调理剂合规使用

选用符合国家标准和行业标准的土壤调理剂,确保其使用过程符合土壤污染防治法的要求。对土壤调理剂的生产厂家进行严格筛选,要求其提供产品质量检测报告和相关认证文件。在使用过程中,严格按照规定的用量和方法进行撒施,避免对土壤造成二次污染。例如,选用的钙镁磷肥和硅钙肥的重金属含量不超过GB15618-2018规定的筛选值,且在犁耙田前进行撒施。同时,建立土壤调理剂使用档案,记录使用情况,便于追溯和管理。

灌溉水源保护措施

按照相关规范对灌溉水源进行检测和保护,防止灌溉水源受到污染。定期采集灌溉水样,按照《地表水环境质量监测技术规范》(HJ91.2-2022)进行检测,测定pH、镉、汞、砷、铅、铬等重金属指标。对于检测结果超标的灌溉水源,采取相应的处理措施,如寻找替代水源或进行水质净化处理。同时,加强对灌溉水源周边环境的保护,禁止在水源保护区内进行污染性活动。例如,禁止在灌溉水源附近堆放垃圾和排放污水。

污染修复方案合规制定

制定科学合理的土壤污染修复方案,确保修复方案符合土壤污染防治法的规定。在制定方案前,对土壤污染状况进行详细调查和评估,了解污染程度、污染物种类和分布情况。根据调查结果,选择合适的修复技术和方法,如土壤改良、植物修复、物理化学修复等。修复方案中明确修复目标、修复措施、实施步骤和时间安排等内容,并经过专家论证和相关部门审批。在修复过程中,严格按照方案进行实施,确保修复效果,有效降低土壤污染风险。

监督与报告机制建立

内部监督体系构建

建立内部监督体系,加强对项目实施过程的监督检查。成立专门的监督小组,制定监督计划和标准,定期对项目的各个环节进行检查。监督内容包括土壤调理剂的使用、灌溉水源的保护、污染修复方案的实施等方面。对于发现的问题,及时下达整改通知,要求相关人员限期整改。同时,建立监督档案,记录监督情况和整改结果,便于跟踪和管理。通过内部监督体系的构建,及时发现和纠正不符合土壤污染防治法要求的行为,确保项目实施的合规性。

外部监督配合措施

积极配合相关部门的外部监督检查,及时提供项目实施的相关资料和信息。在接到相关部门的监督检查通知后,安排专人负责对接,按照要求准备好项目资料,如土壤检测报告、调理剂使用记录、灌溉水源检测报告等。如实向监督部门汇报项目实施情况,接受社会公众的监督。对于监督部门提出的意见和建议,认真对待并及时整改。例如,若监督部门指出灌溉水源保护措施不到位,立即采取措施加强保护。

污染防治报告制度

建立污染防治报告制度,定期向相关部门报告项目实施过程中的土壤污染防治情况。制定报告模板和报告周期,明确报告内容,包括土壤污染状况、污染治理措施实施情况、检测结果等方面。报告内容要真实、准确、完整,确保信息及时、准确传递。通过报告制度,使相关部门及时了解项目实施情况,便于进行监管和决策。同时,将报告结果进行公开,接受社会公众的监督。

污染防治攻坚战任务承接

战略部署响应行动

政策文件学习贯彻

深入学习《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》等政策文件,领会文件精神。组织相关人员进行专题学习,邀请专家进行解读,使大家准确把握政策的目标和要求。将文件精神贯彻到项目实施的各个环节,从土壤调理剂的选用到灌溉水源的保护,从污染修复方案的制定到农产品质量检测,都严格按照政策要求进行操作。通过学习贯彻政策文件,确保项目实施符合国家战略部署,为污染防治攻坚战做出贡献。

项目目标与战略契合

确保项目目标与污染防治攻坚战的战略部署相契合,将改善耕地土壤环境质量、保障农产品质量安全等目标纳入污染防治的总体框架。在项目实施过程中,以战略目标为导向,制定具体的实施计划和措施。例如,通过土壤pH调节、叶面阻控、水分调控等技术措施,降低土壤中重金属含量,提高农产品质量安全水平。同时,加强与相关部门的沟通协调,共同推进污染防治工作。以下是项目目标与战略契合的具体体现表格:

战略目标

项目目标

实施措施

改善土壤环境质量

降低土壤中重金属含量

土壤pH调节、污染修复

保障农产品质量安全

减少稻谷中重金属污染

叶面阻控、农产品检测

推进污染防治工作

提高污染防治效果

技术措施协同、部门合作

战略任务分解落实

将污染防治攻坚战的战略任务分解到项目的具体实施过程中,明确各阶段的任务和责任。制定详细的任务分解表,将战略任务细化为具体的工作任务,如土壤调理剂的使用、灌溉水源的检测、稻谷样品的采集等。明确每个任务的责任人、完成时间和质量要求,确保战略任务得到有效落实。例如,在项目实施初期,重点完成土壤调理剂的撒施和灌溉水源的检测;在项目实施中期,加强叶面阻控和水分调控;在项目实施后期,做好稻谷样品的采集和检测工作。通过任务分解落实,确保项目按计划顺利推进。

污染防治措施协同

技术措施协同运用

将土壤pH调节、叶面阻控、水分调控等技术措施进行协同运用,形成综合的污染防治体系。在项目实施过程中,根据土壤状况和水稻生长阶段,合理安排各项技术措施的实施顺序和时间。例如,在犁耙田前进行土壤pH调节,改善土壤酸碱度;在水稻分蘖盛期至齐穗期进行叶面阻控,减少稻谷对重金属的吸收;在水稻抽穗扬花期至孕穗期进行水分调控,满足水稻生长对水分的需求。通过技术措施的协同运用,提高污染防治效果。以下是不同生长阶段技术措施协同运用表格:

水稻生长阶段

技术措施

犁耙田前

土壤pH调节

分蘖盛期至齐穗期

叶面阻控

抽穗扬花期至孕穗期

水分调控

全生育期

灌溉水源监测

部门间协同合作

加强与相关部门的协同合作,共同推进污染防治工作。与农业部门、环保部门、水利部门等建立沟通协调机制,定期召开联席会议,分享信息和经验,共同解决项目实施过程中遇到的问题。例如,与农业部门合作开展技术宣传培训,提高种植户的环保意识和技术水平;与环保部门合作加强对土壤污染的监测和监管;与水利部门合作保障灌溉水源的质量。通过部门间的协同合作,形成工作合力,提高污染防治的效率和效果。

与其他项目协同推进

积极与其他相关项目进行协同推进,实现资源共享、优势互补。与周边的耕地治理项目、农业生态项目等加强合作,共同开展土壤污染防治工作。例如,共享土壤检测数据、灌溉水源信息等资源,避免重复检测和浪费。同时,借鉴其他项目的成功经验和先进技术,提高本项目的实施效果。通过与其他项目的协同推进,共同为污染防治攻坚战做出贡献。

污染防治效果评估

评估指标体系建立

建立科学合理的污染防治效果评估指标体系,全面评估项目实施的污染防治效果。评估指标包括土壤环境质量改善情况、农产品质量安全保障情况等方面。土壤环境质量改善情况主要通过检测土壤中重金属含量、pH值等指标来评估;农产品质量安全保障情况主要通过检测稻谷中重金属含量来评估。同时,考虑项目实施的经济效益和社会效益,如减少农药化肥使用量、提高农产品市场竞争力等。通过建立完善的评估指标体系,为污染防治工作提供科学的评价依据。

定期评估与反馈

定期对污染防治效果进行评估,及时反馈评估结果。制定评估周期,如每季度或每半年进行一次评估。评估过程中,采集土壤和稻谷样品进行检测,分析各项指标的变化情况。根据评估结果,及时调整污染防治措施,如调整土壤调理剂的用量、优化叶面肥的配方等。同时,将评估结果反馈给相关部门和种植户,使其了解项目实施效果,增强信心。以下是评估周期及对应的反馈处理表格:

评估周期

评估结果情况

反馈处理方式

每季度

污染防治效果良好

继续维持当前措施,总结经验并推广

每季度

污染防治效果一般

调整部分措施,加大实施力度

每季度

污染防治效果较差

全面调整措施,重新制定方案

每半年

各项指标达标

进行阶段性总结,为后续项目提供参考

每半年

部分指标未达标

深入分析原因,制定针对性改进措施

评估结果公开与应用

将污染防治效果评估结果进行公开,接受社会公众的监督。通过政府网站、新闻媒体等渠道发布评估结果,使社会公众了解项目实施情况和污染防治效果。同时,将评估结果应用于后续的项目实施和污染防治决策中。根据评估结果,总结经验教训,优化项目方案和措施,提高污染防治的科学性和有效性。例如,若评估结果显示某一技术措施效果显著,在后续项目中加大推广应用力度;若某一环节存在问题,及时进行改进和完善。

实施区域安全利用率保障

安全利用率达标核心指标

土壤环境质量指标

1)明确土壤中重金属含量标准,确保其不超过《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》规定的风险筛选值。严格依据标准,对实施区域内的土壤进行全面检测,建立详细的土壤重金属含量数据库,以便实时掌握土壤污染状况。针对检测出的超标区域,制定专门的治理方案,采取有效的修复措施,降低土壤中重金属含量。

2)控制土壤pH值在合理范围,针对不同区域土壤情况,按照技术要求进行调节,保障土壤适宜农作物生长。深入了解各区域土壤的特性,根据土壤pH值的实际情况,选用合适的土壤调理剂进行调节。对于pH值低于6.5的区域,选用符合国标GB/T20412-2021要求的钙镁磷肥或符合行业标准NY/T3830-2021要求的硅钙肥,按照规定的用量进行撒施,确保土壤pH值达到适宜农作物生长的范围。

3)提高土壤肥力,增加土壤有机质含量,改善土壤结构,为农作物提供良好的生长环境。通过增施有机肥、秸秆还田等方式,增加土壤有机质含量,改善土壤的物理和化学性质。合理安排种植结构,采用轮作、间作等种植方式,提高土壤的肥力和可持续利用能力。同时,加强土壤水分管理,保持土壤湿润,促进农作物根系的生长和发育。

4)监测土壤微生物群落结构和功能,维持土壤生态平衡,增强土壤自净能力。定期对土壤微生物群落进行监测,分析微生物的种类、数量和活性,了解土壤生态系统的健康状况。通过合理施肥、灌溉等措施,创造有利于土壤微生物生长和繁殖的环境,提高土壤微生物的活性和功能。同时,避免使用对土壤微生物有害的农药和化肥,减少对土壤生态系统的破坏。

土壤重金属检测

农产品质量指标

指标类别

具体要求

检测方法

判定标准

重金属含量

严格控制农产品中重金属含量,使其符合《食品安全国家标准食品中污染物限量》的规定。

采用原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法等先进的检测技术,对农产品中的汞、砷、铅、镉、铬等重金属含量进行检测。

若检测结果符合《食品安全国家标准食品中污染物限量》的规定,则判定为合格;若超标,则判定为不合格。

营养成分

确保农产品的营养成分符合相关标准,保障农产品的品质和安全性。

按照国家标准规定的方法,对农产品中的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等营养成分进行检测。

若检测结果符合相关标准,则判定为合格;若不符合,则判定为不合格。

农药残留量

监测农产品的农药残留量,杜绝使用违禁农药,保障农产品的质量安全。

采用气相色谱法、液相色谱法等检测方法,对农产品中的农药残留量进行检测。

若检测结果符合《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》的规定,则判定为合格;若超标或使用了违禁农药,则判定为不合格。

感官指标

对农产品进行感官指标检测,如外观、色泽、口感等,确保农产品符合市场需求。

通过目视观察、嗅觉感知、品尝等方法,对农产品的外观、色泽、口感等感官指标进行评价。

若农产品的感官指标符合市场需求,则判定为合格;若不符合,则判定为不合格。

区域安全利用评估标准

土壤污染风险评估

1)依据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》,对土壤中重金属等污染物的含量进行评估。全面收集实施区域内的土壤污染历史数据和现状监测结果,结合相关标准,对土壤中重金属等污染物的含量进行详细分析和评估。建立土壤污染风险评估模型,根据土壤中污染物的含量、分布情况以及土壤的性质等因素,计算土壤污染对农产品质量和人体健康的潜在风险。

2)采用风险评估模型,计算土壤污染对农产品质量和人体健康的潜在风险。运用专业的风险评估软件,结合土壤污染数据和相关参数,对土壤污染的潜在风险进行量化分析。考虑土壤污染的暴露途径、暴露剂量以及农产品的消费情况等因素,评估土壤污染对人体健康的危害程度。同时,分析土壤污染对农产品质量的影响,预测农产品中重金属等污染物的含量是否会超标。

3)结合土壤污染历史数据和现状监测结果,综合评估土壤污染的程度和范围。对实施区域内的土壤进行全面的调查和监测,了解土壤污染的历史演变过程和现状分布情况。分析土壤污染的来源、传播途径和影响因素,综合评估土壤污染的程度和范围。根据评估结果,划分土壤污染的等级和区域,为制定针对性的治理措施提供依据。

4)根据评估结果,将土壤污染区域划分为不同等级,采取相应的风险管控措施。对于轻度污染区域,可采取农艺调控、土壤改良等措施,降低土壤中重金属等污染物的活性,减少农产品对污染物的吸收。对于中度污染区域,可采用植物修复、化学稳定化等技术,修复受污染的土壤。对于重度污染区域,应采取严格的管控措施,如限制种植、调整种植结构等,确保农产品质量安全。

农产品重金属检测

农产品农药残留检测

农产品感官指标检测

农产品质量安全评估

评估项目

评估标准

检测方法

评估流程

重金属含量

按照《食品安全国家标准食品中污染物限量》,对农产品中重金属等污染物的含量进行检测和评估。

采用原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法等先进的检测技术,对农产品中的汞、砷、铅、镉、铬等重金属含量进行检测。

由检测评估第三方按规定采集样品,与检测评估第三方、监理单位、采购单位人员三方一起确认后进行现场封样。样品备份、检测、保存样的管理及效果判定按照《食品安全国家标准食品中污染物限量》的规定进行。

营养成分

确保农产品的营养成分符合相关标准,保障农产品的品质和安全性。

按照国家标准规定的方法,对农产品中的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等营养成分进行检测。

采集农产品样品,送至专业的检测机构进行检测。根据检测结果,与相关标准进行对比,评估农产品的营养成分是否符合要求。

农药残留量

监测农产品的农药残留量,杜绝使用违禁农药,保障农产品的质量安全。

采用气相色谱法、液相色谱法等检测方法,对农产品中的农药残留量进行检测。

在农产品收获前,随机抽取样品进行检测。若检测结果符合《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》的规定,则判定为合格;若超标或使用了违禁农药,则判定为不合格。

感官指标

对农产品进行感官指标检测,如外观、色泽、口感等,确保农产品符合市场需求。

通过目视观察、嗅觉感知、品尝等方法,对农产品的外观、色泽、口感等感官指标进行评价。

组织专业的评价人员,对农产品的感官指标进行评价。根据评价结果,判断农产品是否符合市场需求。

质量安全追溯

建立农产品质量安全追溯体系,确保农产品的来源可追溯,质量有保障。

采用信息化技术,为农产品建立唯一的追溯码,记录农产品的生产、加工、流通等环节的信息。

消费者可以通过扫描追溯码,查询农产品的相关信息,了解农产品的来源和质量情况。

生产过程监管

对农产品的生产过程进行监管,包括农业投入品的使用、种植管理等环节,保障农产品的质量安全。

加强对农业投入品的监管,严格控制农药、化肥等的使用量和使用范围。定期对农产品的生产过程进行检查和指导,确保种植管理措施符合要求。

建立生产过程监管档案,记录农产品的生产过程信息。对发现的问题及时进行整改,确保农产品的质量安全。

生态系统服务功能评估

1)评估区域内生态系统的水源涵养、土壤保持、生物多样性保护等服务功能。对实施区域内的生态系统进行全面调查和分析,了解生态系统的结构和功能。采用实地监测、模型模拟等方法,评估生态系统的水源涵养、土壤保持、生物多样性保护等服务功能的现状和变化趋势。分析生态系统服务功能与土壤污染、农产品质量安全之间的关系,找出影响生态系统服务功能的关键因素。

2)采用生态系统服务评估模型,量化生态系统服务功能的价值和变化。运用专业的生态系统服务评估软件,结合生态系统的调查数据和相关参数,对生态系统服务功能的价值进行量化评估。分析生态系统服务功能的变化趋势,预测未来生态系统服务功能的变化情况。根据评估结果,制定生态系统服务功能提升计划,采取有效的措施,提高生态系统的服务功能。

3)分析生态系统服务功能与土壤污染、农产品质量安全之间的关系,提出生态系统保护和修复的建议。研究生态系统服务功能与土壤污染、农产品质量安全之间的相互作用机制,找出生态系统服务功能受损的原因。根据分析结果,提出针对性的生态系统保护和修复建议,如加强土壤污染治理、保护生物多样性、优化土地利用方式等。同时,建立生态系统保护和修复的监测机制,及时评估生态系统保护和修复的效果。

4)根据评估结果,制定生态系统服务功能提升计划,保障区域生态系统的健康和稳定。结合生态系统服务功能的评估结果和区域发展的需求,制定生态系统服务功能提升计划。明确生态系统保护和修复的目标、任务和措施,确定实施的时间表和责任人。加强对生态系统服务功能提升计划的实施和管理,确保计划的顺利执行。定期对生态系统服务功能提升计划的实施效果进行评估和调整,不断优化生态系统的服务功能。

土壤肥力提升

生态系统保护修复计划

农产品安全生产技术研发

安全利用长效维持方案

定期监测与评估机制

1)建立定期的土壤环境质量监测制度,按照规定的监测频率和方法,对土壤中重金属等污染物的含量进行监测。制定详细的土壤环境质量监测计划,明确监测的点位、频率、项目和方法。定期采集土壤样品,送至专业的检测机构进行检测。建立土壤环境质量监测数据库,及时记录和分析监测数据,掌握土壤环境质量的变化情况。根据监测结果,及时调整土壤污染治理措施,确保土壤环境质量符合要求。

2)定期对农产品质量进行检测和评估,确保农产品符合质量安全标准。制定农产品质量检测和评估计划,明确检测的品种、项目、频率和方法。在农产品收获前,随机抽取样品进行检测。建立农产品质量检测数据库,及时记录和分析检测数据,评估农产品的质量安全状况。根据评估结果,对不符合质量安全标准的农产品进行处理和整改,确保农产品的质量安全。

3)开展生态系统服务功能评估,及时掌握生态系统的变化情况,为生态系统保护和修复提供依据。定期对生态系统的水源涵养、土壤保持、生物多样性保护等服务功能进行评估。采用生态系统服务评估模型,量化生态系统服务功能的价值和变化。分析生态系统服务功能与土壤污染、农产品质量安全之间的关系,找出影响生态系统服务功能的关键因素。根据评估结果,制定生态系统保护和修复计划,采取有效的措施,提高生态系统的服务功能。

4)根据监测和评估结果,及时调整安全利用措施,确保区域安全利用率的长期稳定。建立监测和评估结果的反馈机制,及时将监测和评估结果反馈给相关部门和人员。根据反馈结果,对安全利用措施进行调整和优化,确保安全利用措施的有效性和针对性。加强对安全利用措施实施情况的监督和检查,确保安全利用措施得到有效执行。定期对区域安全利用率进行评估,及时发现问题并采取措施加以解决,确保区域安全利用率的长期稳定。

持续技术支持与创新

支持与创新项目

具体内容

实施方式

预期效果

技术合作与引进

加强与科研机构和高校的合作,引进和推广先进的土壤污染治理技术和农产品安全生产技术。

与科研机构和高校建立长期的合作关系,共同开展土壤污染治理和农产品安全生产技术的研究和开发。引进国内外先进的土壤污染治理技术和农产品安全生产技术,并进行本地化应用和推广。

提高土壤污染治理和农产品安全生产的技术水平,降低治理成本,提高治理效果。

技术研发与创新

开展技术研发和创新,针对区域土壤污染特点和农产品质量安全需求,开发适合的技术和产品。

组建专业的技术研发团队,开展土壤污染治理和农产品安全生产技术的研发和创新。结合区域土壤污染特点和农产品质量安全需求,开发适合的土壤调理剂、叶面阻控剂、水分调控技术等。

形成具有自主知识产权的核心技术和产品,提高区域土壤污染治理和农产品安全生产的技术水平。

技术培训与指导

加强技术培训和指导,提高农户和农业生产经营者的技术水平和环保意识。

组织开展技术培训和指导活动,邀请专家学者为农户和农业生产经营者传授土壤污染治理和农产品安全生产技术。发放技术资料和宣传手册,指导农户和农业生产经营者正确使用土壤调理剂、叶面阻控剂等农业投入品。

提高农户和农业生产经营者的技术水平和环保意识,促进先进技术和产品的推广应用。

技术示范与推广

建立技术示范基地,展示先进技术和产品的应用效果,推动技术的推广和应用。

选择合适的区域建立技术示范基地,展示先进的土壤污染治理技术和农产品安全生产技术的应用效果。组织农户和农业生产经营者到技术示范基地参观学习,推广先进技术和产品。

提高农户和农业生产经营者对先进技术和产品的认知度和接受度,推动技术的广泛应用。

公众参与与宣传教育

1)加强公众参与,建立公众监督和反馈机制,鼓励公众参与土壤污染治理和农产品质量安全监管。设立公众举报电话和邮箱,接受公众对土壤污染和农产品质量安全问题的举报和投诉。定期召开公众座谈会,听取公众对土壤污染治理和农产品质量安全监管的意见和建议。建立公众监督和反馈机制,及时处理公众的举报和投诉,回应公众的关切。

2)开展宣传教育活动,普及土壤污染防治和农产品质量安全知识,提高公众的环保意识和自我保护能力。利用电视、报纸、网络等多种媒体,开展土壤污染防治和农产品质量安全知识的宣传教育活动。制作宣传资料和宣传片,发放到社区、学校、农村等地方,普及土壤污染防治和农产品质量安全知识。组织开展专题讲座和培训活动,邀请专家学者为公众讲解土壤污染防治和农产品质量安全知识。

3)通过多种渠道,如电视、报纸、网络等,宣传土壤污染治理和农产品质量安全的重要性和成效。制作宣传广告和宣传片,在电视、报纸、网络等媒体上播放和刊登,宣传土壤污染治理和农产品质量安全的重要性和成效。建立官方网站和微信公众号,及时发布土壤污染治理和农产品质量安全的工作动态和信息。组织开展主题宣传活动,如土壤污染防治宣传周、农产品质量安全宣传日等,提高公众对土壤污染治理和农产品质量安全的关注度。

4)建立公众举报奖励制度,对举报土壤污染和农产品质量安全问题的公众给予奖励,激励公众参与监管。制定公众举报奖励制度,明确举报的范围、方式和奖励标准。对举报土壤污染和农产品质量安全问题的公众给予物质奖励和精神奖励,激励公众积极参与监管。同时,保护举报人的合法权益,对举报人进行保密。

技术需求分析

重金属高风险区域技术措施

土壤pH值调节技术规范

区域实施原则

原则执行要点

1)确保每个区域的土壤pH调节策略具有针对性和有效性,综合考虑土壤类型、种植作物和气候条件等因素,制定出最适合该区域的调节方案。

2)根据不同区域的土壤特性和种植需求,制定个性化的调节方案,确保调节措施能够最大程度地满足作物生长的需要。

3)在实施过程中,严格按照既定原则进行操作,保证调节效果的一致性,定期对调节效果进行监测和评估,及时调整调节方案。

土壤pH调节

田块布局要求

要求

具体说明

避免破坏原有布局

在调节土壤pH值过程中,采用合适的施工方法和设备,避免对原有田块布局造成破坏。

确保功能不受影响

确保调节措施不会影响田块的灌溉、排水等功能,保证田块的正常生产。

保持稳定性和完整性

在调节过程中,采取必要的措施,保持田块的稳定性和完整性,防止土壤流失和塌陷。

区域规划依据

1)综合考虑区域内的土壤类型、酸碱度分布等因素,对区域进行详细的土壤调查和分析,为区域规划提供科学依据。

2)结合水稻种植的实际需求,确定需要调节的区域范围,确保调节后的土壤能够满足水稻生长的需要。

3)参考相关的土壤环境质量标准,合理规划调节程度,确保调节后的土壤质量符合相关标准。

田块布局

区域规划

调理剂选用标准

钙镁磷肥指标

1)有效五氧化二磷(P₂O₅)≥14-18%,确保钙镁磷肥能够为土壤提供充足的磷元素。

2)有效钙(Ca)≥19.5%,有效镁(Mg)≥4%,可溶性硅(SiO₂)≥19%,这些元素对土壤的改良和作物的生长具有重要作用。

3)选用符合国标GB/T20412-2021要求的钙镁磷肥,保证产品的质量和安全性。

硅钙肥指标

1)钙Ca+镁Mg≥20%,PH6-11,确保硅钙肥能够有效地调节土壤的酸碱度。

2)确保硅钙肥的各项指标符合行业标准要求,对硅钙肥进行严格的质量检测,保证其有效性和安全性。

3)选用符合行业标准NY/T3830-2021要求的硅钙肥,提高土壤的肥力和保水保肥能力。

重金属限量控制

控制要求

具体措施

严格检测和控制

对调理剂中的重金属含量进行严格检测和控制,建立完善的质量监控体系。

定期抽检

定期对调理剂进行抽检,防止不合格产品进入项目实施区域。

符合标准要求

确保调理剂中镉、汞、铅、铬、砷5种重金属含量,不能超过GB15618-2018规定的筛选值。

调理剂撒施要求

撒施时间规定

1)严格按照在犁耙田前撒施的要求进行操作,确保调理剂能够充分与土壤混合,发挥最佳效果。

2)确保撒施时间符合土壤调理的最佳时机,根据土壤的湿度和温度等条件,合理确定撒施时间。

3)避免在不适宜的时间撒施,影响调理效果,如在雨天或大风天气等情况下不宜撒施。

土壤调理剂撒施

重金属限量检测

用量调整依据

1)根据土壤pH值的实测值,合理调整调理剂的用量,建立用量调整的科学模型,确保用量的准确性和合理性。

2)在调整用量过程中,充分考虑土壤特性和种植需求,如土壤的质地、肥力和作物的品种等因素。

3)定期对土壤pH值进行监测,根据监测结果及时调整调理剂的用量。

水稻生长监测

后续施肥提醒

1)在使用钙镁磷肥后,及时提醒相关单...

梧州市2025年生产障碍耕地治理项目投标方案.docx