崇左市工伤预防项目采购投标方案

第一章 大数据分析

6

第一节 整体数据分析

6

一、 工伤发生率统计

6

二、 伤害类型特征分析

28

第二节 行业数据分析

35

一、 建筑行业工伤规律

36

二、 制造业伤害成因

55

三、 采矿行业风险分析

63

第三节 特殊数据分析

83

一、 农民工群体工伤特征

83

二、 高空作业岗位风险

103

三、 节假日时段事故规律

117

第四节 趋势数据分析

131

一、 工伤事故变化趋势

131

二、 职业病发展预测

142

三、 工伤基金支出走向

156

第五节 证明材料提供

168

一、 工伤大数据分析报告

168

二、 数据来源真实性证明

180

三、 分析方法说明文件

197

四、 历史项目成果案例

210

第二章 宣传方案

231

第一节 宣传团队分工

231

一、 团队成员专业分工

231

二、 岗位职责与协作机制

243

三、 团队成员资质证明

253

四、 项目投入周期安排

265

第二节 宣传技术要求

288

一、 短信精准推送服务

288

二、 线下宣传活动实施

302

三、 短视频挑战赛策划

315

四、 宣传角设置规范

327

第三节 宣传实施计划

339

一、 整体宣传推进计划

339

二、 各宣传活动时间安排

358

三、 宣传内容匹配策略

369

四、 宣传效果评估机制

382

第四节 宣传资料展示

404

一、 宣传资料设计样稿

404

二、 印刷数量及发放计划

422

三、 过往宣传物料展示

443

四、 数字宣传资料样本

448

第五节 MG动画脚本内容

468

一、 脚本核心要素设计

468

二、 动画制作要求规范

483

三、 工伤预防主题结合

494

四、 脚本撰写人员资质

504

第六节 MG动画分镜内容

527

一、 分镜脚本要素设计

527

二、 分镜与脚本一致性

543

三、 分镜设计人员资质

566

四、 动画制作流程安排

582

第三章 培训方案

596

第一节 培训团队分工

596

一、 专业背景构成

596

二、 岗位权责划分

609

第二节 培训资料展示

629

一、 政策法规培训手册

629

二、 案例分析与实操资料

647

第三节 TTT培训内容

666

一、 理论授课模块

666

二、 实操训练体系

690

第四节 信息化培训系统

706

一、 数据智能分析功能

706

二、 培训管理平台模块

715

第五节 转训服务内容

726

一、 企业档案定制服务

726

二、 培训资料包编制

744

第六节 重点企业治理

758

一、 动态数智监测体系

758

二、 隐患排查整改服务

768

第七节 信息系统功能

777

一、 核心功能模块设计

777

二、 技术保障体系

789

第四章 档案管理方案

807

第一节 可交付数量及形式

807

一、 项目档案交付物类型

807

二、 档案内容覆盖范围

819

第二节 档案管理办法

830

一、 档案管理制度构建

830

二、 档案全生命周期管控

842

第三节 归档范围及审核流程

852

一、 项目文件归档清单

852

二、 双人审核机制实施

857

第四节 档案保管措施

873

一、 专用档案室建设

873

二、 档案安全管理规范

889

第五章 应急方案

899

第一节 应急处理流程

899

一、 应急事件分类标准

899

二、 应急响应启动机制

910

三、 应急联络联动体系

916

四、 信息上报追溯管理

930

第二节 应急管理制度

934

一、 全过程应急管理机制

934

二、 应急物资储备规范

955

三、 应急管理责任分工

960

四、 应急预案动态更新

970

第三节 培训活动应急措施

981

一、 人员疏散安全方案

981

二、 现场医疗保障配置

990

三、 场地突发状况应对

1001

四、 医疗救援联动机制

1012

第四节 宣传活动应急措施

1026

一、 人流管控安全方案

1026

二、 现场安全管理规范

1039

三、 宣传设备保障方案

1045

四、 户外活动安全评估

1053

大数据分析

整体数据分析

工伤发生率统计

近三年发生率趋势

年度发生率变化

趋势原因分析

若工伤发生率下降,需深入探究是工伤预防措施如宣传培训、隐患排查治理等发挥了有效作用,还是行业结构调整、劳动条件改善等因素所致。宣传培训能够提高员工的安全意识和操作技能,减少人为失误导致的工伤事故;隐患排查治理则可以及时发现和消除潜在的安全隐患,降低事故发生的可能性。行业结构调整可能使企业从高风险行业向低风险行业转型,从而降低整体工伤发生率;劳动条件改善,如提供更安全的工作环境、先进的设备等,也有助于减少工伤事故的发生。

若工伤发生率上升,要查找是新行业的引入带来了更高的工伤风险,还是企业安全管理不到位、员工安全意识淡薄等原因造成。新行业可能缺乏成熟的安全管理经验和技术标准,容易引发工伤事故;企业安全管理不到位,如安全制度不完善、监督检查不严格等,会导致安全隐患得不到及时处理;员工安全意识淡薄,违反操作规程,也是工伤事故频发的重要原因。

同时,要考虑政策法规的影响,如工伤保险政策的调整、安全生产法规的加强等,是否对工伤发生率的趋势产生了作用。工伤保险政策的调整可能会影响企业和员工对工伤预防的重视程度;安全生产法规的加强则会促使企业加大安全投入,改善安全管理,从而降低工伤发生率。

趋势预测

根据近三年的发生率趋势,结合行业发展规划、政策走向等因素,预测未来一段时间内崇左市工伤发生率的可能变化。若趋势持续向好,应制定进一步巩固成果的措施,如加大宣传培训力度,通过开展多样化的宣传活动和专业的培训课程,提高企业和员工的安全意识和防范能力;完善隐患排查机制,建立健全隐患排查治理的长效机制,确保安全隐患得到及时发现和处理。

若趋势可能恶化,需提前制定应对策略,如加强对高风险行业的监管,增加监管频次和力度,督促企业落实安全生产主体责任;开展专项整治行动,针对特定的安全问题进行集中整治,消除安全隐患。

在预测过程中,要充分考虑各种不确定因素的影响,如市场环境的变化、新技术的应用等,及时调整预测结果和应对策略。同时,要建立健全趋势预测的监测和评估机制,定期对预测结果进行评估和调整,确保预测的准确性和可靠性。

趋势应对措施

针对工伤发生率上升的情况,将采取一系列有效的应对措施。首先,加强工伤预防宣传培训,通过多种渠道,如举办安全知识讲座、发放宣传资料、开展案例分析等,提高企业和员工的安全意识和防范能力。其次,加大对企业的安全监管力度,建立健全安全监管体系,加强对企业安全生产的日常检查和监督,督促企业落实安全生产主体责任,加强隐患排查治理。此外,推动行业协会发挥作用,引导行业内企业加强交流合作,共同提高工伤预防水平。行业协会可以组织开展行业安全标准制定、安全技术交流等活动,促进企业之间的相互学习和借鉴。

为了更好地实施这些措施,将制定详细的工作计划和时间表,明确责任分工,确保各项措施得到有效落实。同时,建立健全监督考核机制,对企业和相关部门的工作进行定期考核和评估,对工作成效显著的进行表彰和奖励,对工作不力的进行问责和督促整改。

在实施过程中,还将密切关注工伤发生率的变化情况,根据实际情况及时调整应对措施,确保工伤发生率得到有效控制。此外,还将加强与相关部门的协作配合,形成工作合力,共同推进工伤预防工作的深入开展。

应对措施

具体内容

责任主体

时间安排

加强宣传培训

举办安全知识讲座、发放宣传资料、开展案例分析等

我公司、企业

持续开展

加大监管力度

建立健全安全监管体系,加强日常检查和监督

监管部门

长期执行

推动行业协会作用

组织开展行业安全标准制定、技术交流等活动

行业协会

定期开展

季度发生率波动

波动因素探究

考虑气候因素对工伤发生率的影响,如高温、暴雨、严寒等恶劣天气可能导致工伤事故增加。高温天气容易使员工中暑、疲劳,从而降低工作效率和注意力,增加工伤风险;暴雨天气可能导致道路湿滑、电气设备受潮等,增加滑倒、触电等事故的发生概率;严寒天气则可能使员工手脚僵硬、反应迟钝,影响操作的准确性和灵活性。

分析企业生产计划和任务安排对工伤发生率的作用,如旺季生产任务重、加班多,可能使员工疲劳,增加工伤风险。企业在旺季为了满足市场需求,往往会增加生产任务和工作时间,导致员工疲劳作业,容易出现操作失误。此外,生产计划不合理,如任务分配不均、设备超负荷运行等,也会增加工伤事故的发生可能性。

研究员工心理状态和工作情绪在不同季度的变化,是否会影响工作安全。员工的心理状态和工作情绪受到多种因素的影响,如家庭生活、社会环境、工作压力等。在某些季度,如节假日前后、工作繁忙时期等,员工可能会出现焦虑、烦躁、疲劳等情绪,从而影响工作的专注度和准确性,增加工伤事故的发生风险。

高温天气作业

暴雨天气作业

严寒天气作业

波动应对策略

在工伤发生率较高的季度,提前做好安全防范工作,如加强设备维护,确保设备的正常运行,减少因设备故障导致的工伤事故;调整工作时间,避免员工过度疲劳,合理安排工作任务和休息时间。针对波动因素,开展专项的安全培训和教育活动,提高员工应对特殊情况的能力。例如,在高温季节,开展防暑降温知识培训;在暴雨季节,开展防汛、防滑等安全培训。

建立应急响应机制,在发生工伤事故时能够迅速采取措施,减少损失。应急响应机制应包括事故报告、救援、调查处理等环节,确保在事故发生后能够及时、有效地进行应对。同时,要定期对应急响应机制进行演练和评估,提高其有效性和可靠性。

此外,还将加强对员工的心理关怀和疏导,帮助员工缓解工作压力和不良情绪,保持良好的心理状态和工作情绪。通过开展心理健康讲座、心理咨询等活动,提高员工的心理素质和应对能力。

应急演练

波动趋势预测

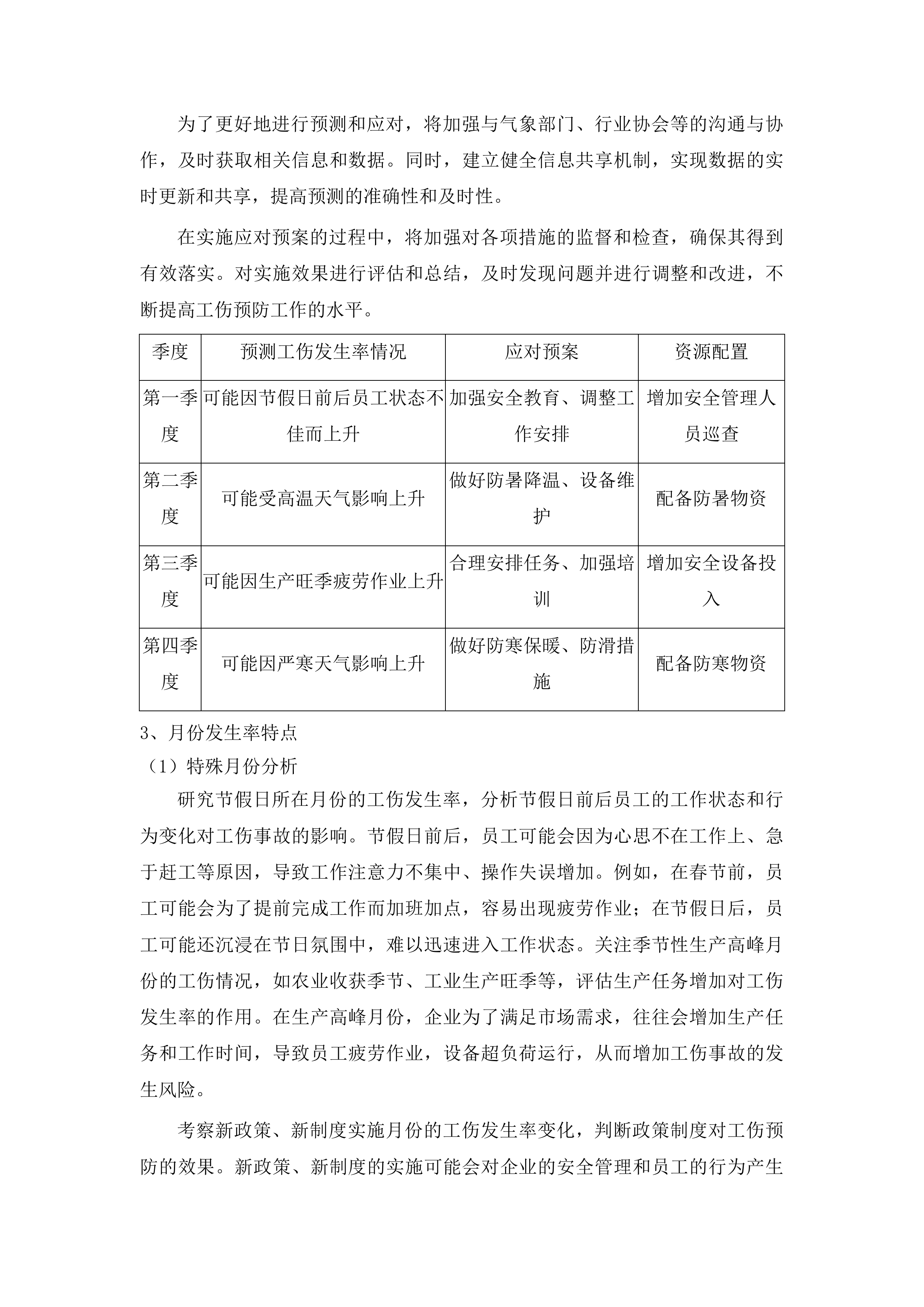

根据过往季度波动规律,结合未来季节特点和行业发展趋势,预测下一年度各季度的工伤发生率波动情况。若预测到某个季度可能出现工伤高发,提前制定应对预案,加强资源配置。例如,增加安全管理人员、配备必要的安全设备和物资等。持续关注季度波动趋势的变化,及时调整工伤预防策略。通过建立数据分析模型、定期召开研讨会等方式,对季度波动趋势进行深入分析和研究,为制定科学合理的预防策略提供依据。

为了更好地进行预测和应对,将加强与气象部门、行业协会等的沟通与协作,及时获取相关信息和数据。同时,建立健全信息共享机制,实现数据的实时更新和共享,提高预测的准确性和及时性。

在实施应对预案的过程中,将加强对各项措施的监督和检查,确保其得到有效落实。对实施效果进行评估和总结,及时发现问题并进行调整和改进,不断提高工伤预防工作的水平。

季度

预测工伤发生率情况

应对预案

资源配置

第一季度

可能因节假日前后员工状态不佳而上升

加强安全教育、调整工作安排

增加安全管理人员巡查

第二季度

可能受高温天气影响上升

做好防暑降温、设备维护

配备防暑物资

第三季度

可能因生产旺季疲劳作业上升

合理安排任务、加强培训

增加安全设备投入

第四季度

可能因严寒天气影响上升

做好防寒保暖、防滑措施

配备防寒物资

月份发生率特点

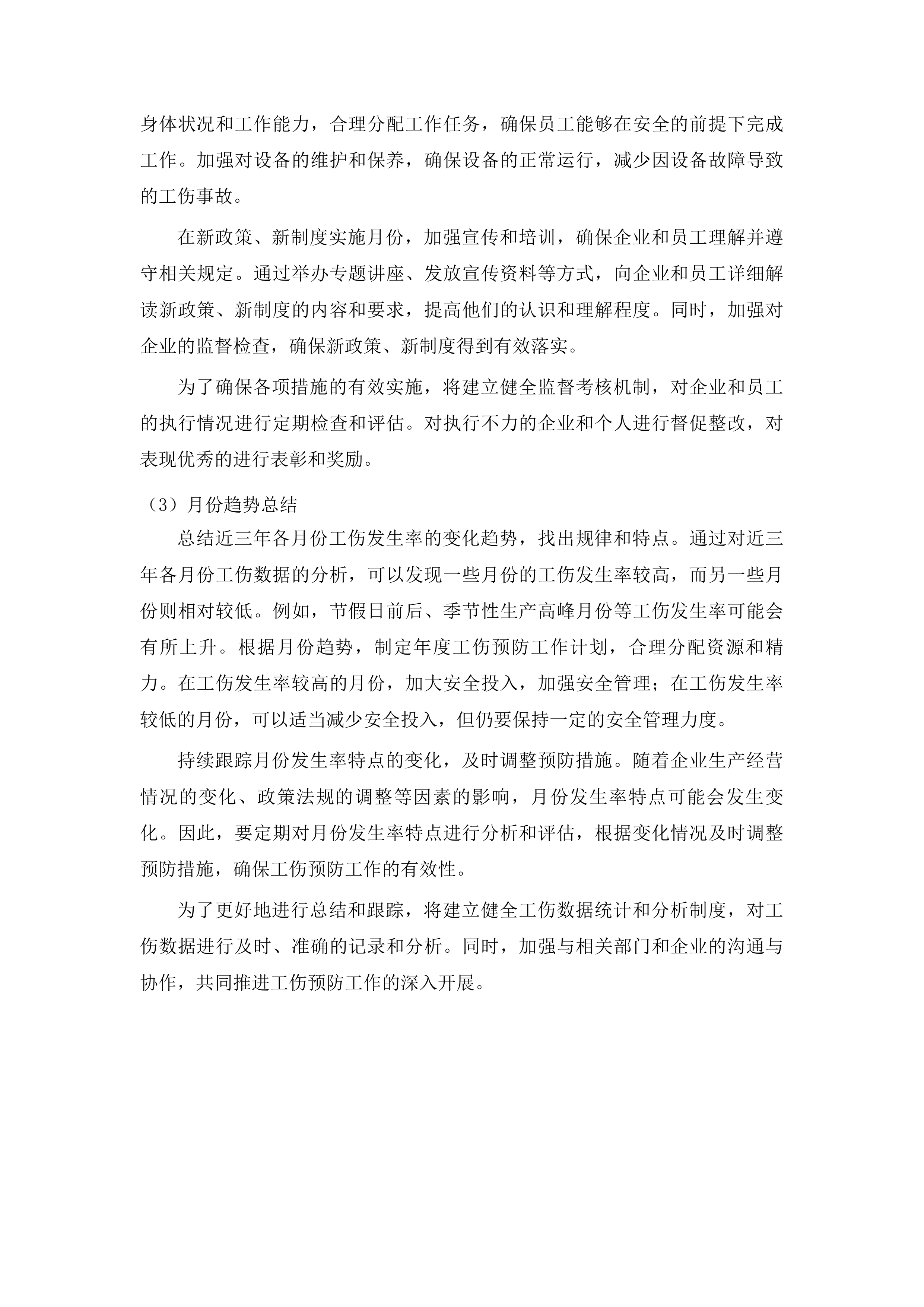

特殊月份分析

研究节假日所在月份的工伤发生率,分析节假日前后员工的工作状态和行为变化对工伤事故的影响。节假日前后,员工可能会因为心思不在工作上、急于赶工等原因,导致工作注意力不集中、操作失误增加。例如,在春节前,员工可能会为了提前完成工作而加班加点,容易出现疲劳作业;在节假日后,员工可能还沉浸在节日氛围中,难以迅速进入工作状态。关注季节性生产高峰月份的工伤情况,如农业收获季节、工业生产旺季等,评估生产任务增加对工伤发生率的作用。在生产高峰月份,企业为了满足市场需求,往往会增加生产任务和工作时间,导致员工疲劳作业,设备超负荷运行,从而增加工伤事故的发生风险。

考察新政策、新制度实施月份的工伤发生率变化,判断政策制度对工伤预防的效果。新政策、新制度的实施可能会对企业的安全管理和员工的行为产生影响。如果政策制度能够得到有效落实,可能会降低工伤发生率;反之,如果政策制度存在漏洞或执行不到位,可能会导致工伤发生率上升。

为了更准确地分析特殊月份的工伤发生率特点,将收集近三年各特殊月份的工伤数据,进行对比和分析。同时,结合企业的生产经营情况、员工的行为表现等因素,深入探究工伤事故的发生原因。

季节性生产高峰

特殊月份类型

可能影响因素

对工伤发生率的可能影响

应对建议

节假日所在月份

员工工作状态和行为变化

可能上升

加强安全教育、调整工作安排

季节性生产高峰月份

生产任务增加

可能上升

合理安排任务、加强设备维护

新政策新制度实施月份

政策制度执行情况

可能有变化

加强宣传培训、监督检查

月份应对措施

在节假日前后,加强对员工的安全教育和提醒,提高员工的安全意识。可以通过开展安全培训、发放安全提示信息等方式,让员工了解节假日前后的安全注意事项,避免因疏忽大意而导致工伤事故的发生。在季节性生产高峰月份,合理安排生产任务,避免员工过度劳累,同时加强安全管理。根据员工的身体状况和工作能力,合理分配工作任务,确保员工能够在安全的前提下完成工作。加强对设备的维护和保养,确保设备的正常运行,减少因设备故障导致的工伤事故。

在新政策、新制度实施月份,加强宣传和培训,确保企业和员工理解并遵守相关规定。通过举办专题讲座、发放宣传资料等方式,向企业和员工详细解读新政策、新制度的内容和要求,提高他们的认识和理解程度。同时,加强对企业的监督检查,确保新政策、新制度得到有效落实。

为了确保各项措施的有效实施,将建立健全监督考核机制,对企业和员工的执行情况进行定期检查和评估。对执行不力的企业和个人进行督促整改,对表现优秀的进行表彰和奖励。

月份趋势总结

总结近三年各月份工伤发生率的变化趋势,找出规律和特点。通过对近三年各月份工伤数据的分析,可以发现一些月份的工伤发生率较高,而另一些月份则相对较低。例如,节假日前后、季节性生产高峰月份等工伤发生率可能会有所上升。根据月份趋势,制定年度工伤预防工作计划,合理分配资源和精力。在工伤发生率较高的月份,加大安全投入,加强安全管理;在工伤发生率较低的月份,可以适当减少安全投入,但仍要保持一定的安全管理力度。

持续跟踪月份发生率特点的变化,及时调整预防措施。随着企业生产经营情况的变化、政策法规的调整等因素的影响,月份发生率特点可能会发生变化。因此,要定期对月份发生率特点进行分析和评估,根据变化情况及时调整预防措施,确保工伤预防工作的有效性。

为了更好地进行总结和跟踪,将建立健全工伤数据统计和分析制度,对工伤数据进行及时、准确的记录和分析。同时,加强与相关部门和企业的沟通与协作,共同推进工伤预防工作的深入开展。

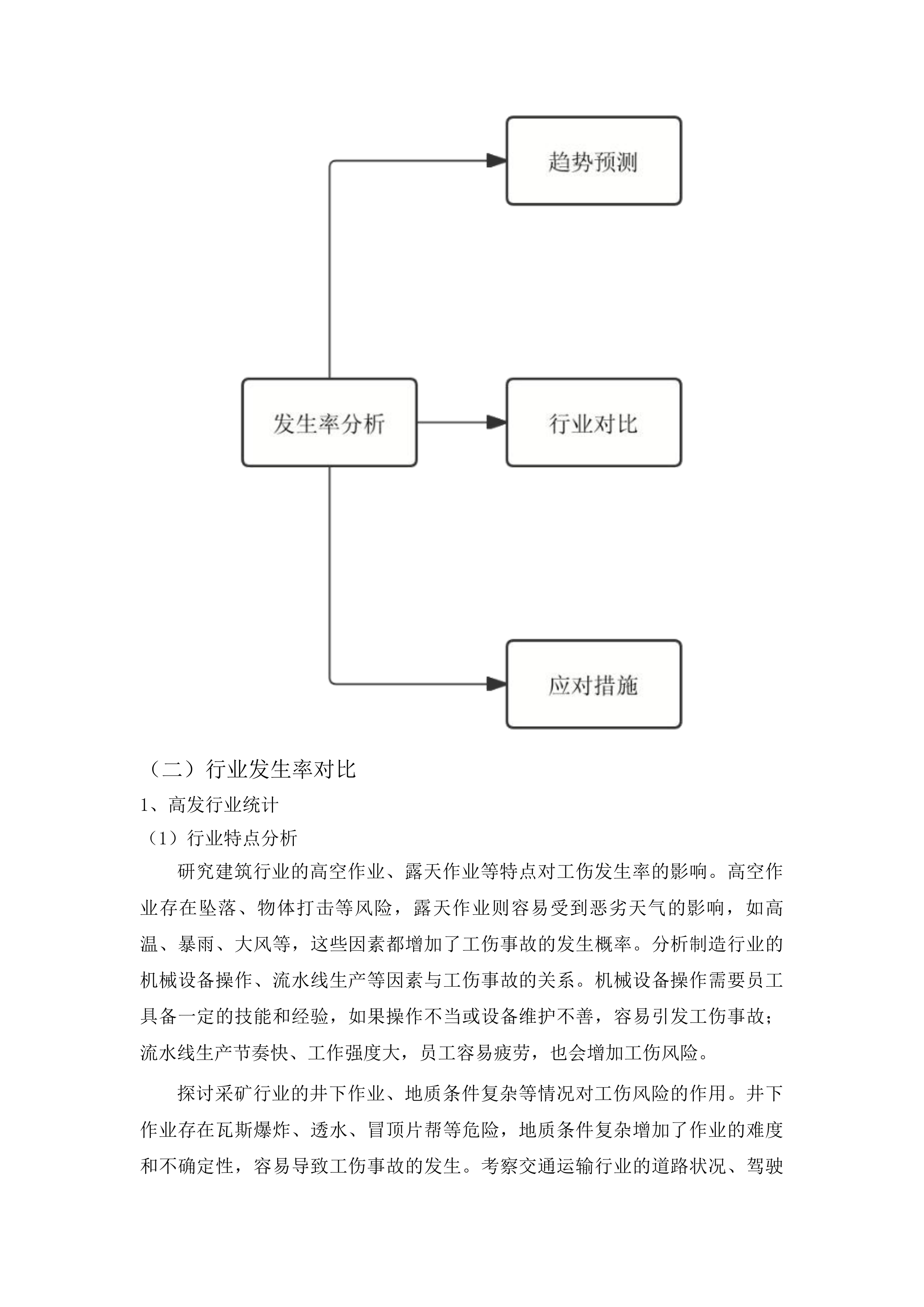

行业发生率对比

高发行业统计

行业特点分析

研究建筑行业的高空作业、露天作业等特点对工伤发生率的影响。高空作业存在坠落、物体打击等风险,露天作业则容易受到恶劣天气的影响,如高温、暴雨、大风等,这些因素都增加了工伤事故的发生概率。分析制造行业的机械设备操作、流水线生产等因素与工伤事故的关系。机械设备操作需要员工具备一定的技能和经验,如果操作不当或设备维护不善,容易引发工伤事故;流水线生产节奏快、工作强度大,员工容易疲劳,也会增加工伤风险。

探讨采矿行业的井下作业、地质条件复杂等情况对工伤风险的作用。井下作业存在瓦斯爆炸、透水、冒顶片帮等危险,地质条件复杂增加了作业的难度和不确定性,容易导致工伤事故的发生。考察交通运输行业的道路状况、驾驶疲劳等因素对工伤发生率的影响。道路状况不佳,如路况差、交通拥堵等,会增加驾驶的难度和风险;驾驶疲劳则会影响驾驶员的反应能力和判断力,容易引发交通事故。

为了深入了解各行业的特点对工伤发生率的影响,将收集各行业的工伤数据和相关信息,进行详细的分析和研究。同时,与行业专家、企业管理人员等进行交流和沟通,获取他们的经验和建议。

高空作业

机械设备操作

井下作业

高发原因探究

分析高发行业的安全管理制度是否健全,是否存在安全漏洞。安全管理制度不完善,如安全责任不明确、安全操作规程不健全、安全检查不严格等,会导致安全管理工作无法有效开展,增加工伤事故的发生风险。研究高发行业的员工安全培训是否到位,员工的安全意识和操作技能是否符合要求。员工安全培训不足,安全意识淡薄,操作技能不熟练,容易违反操作规程,从而引发工伤事故。

探讨高发行业的设备设施是否老化、落后,是否存在安全隐患。设备设施老化、落后,容易出现故障和损坏,影响正常生产和员工的安全;存在安全隐患,如防护装置缺失、电气设备漏电等,会直接威胁员工的生命安全。考察高发行业的劳动组织和生产管理是否合理,是否存在过度加班、疲劳作业等情况。劳动组织和生产管理不合理,如任务分配不均、工作时间过长等,会导致员工疲劳作业,增加工伤事故的发生概率。

为了找出高发行业的具体原因,将对各高发行业的企业进行实地调研和检查,了解其安全管理、员工培训、设备设施等方面的情况。同时,对工伤事故进行深入分析,找出事故的直接原因和间接原因。

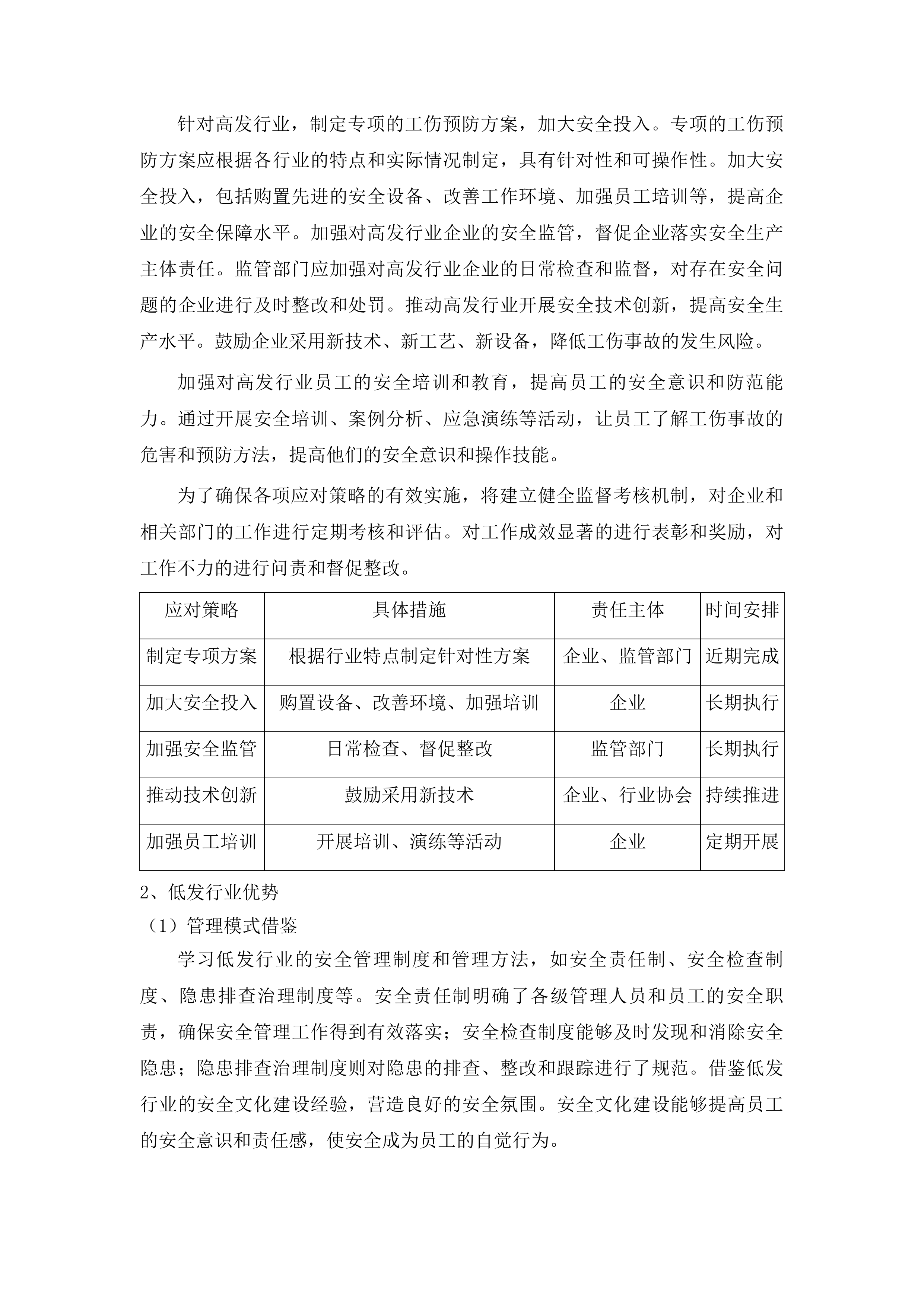

行业应对策略

针对高发行业,制定专项的工伤预防方案,加大安全投入。专项的工伤预防方案应根据各行业的特点和实际情况制定,具有针对性和可操作性。加大安全投入,包括购置先进的安全设备、改善工作环境、加强员工培训等,提高企业的安全保障水平。加强对高发行业企业的安全监管,督促企业落实安全生产主体责任。监管部门应加强对高发行业企业的日常检查和监督,对存在安全问题的企业进行及时整改和处罚。推动高发行业开展安全技术创新,提高安全生产水平。鼓励企业采用新技术、新工艺、新设备,降低工伤事故的发生风险。

加强对高发行业员工的安全培训和教育,提高员工的安全意识和防范能力。通过开展安全培训、案例分析、应急演练等活动,让员工了解工伤事故的危害和预防方法,提高他们的安全意识和操作技能。

为了确保各项应对策略的有效实施,将建立健全监督考核机制,对企业和相关部门的工作进行定期考核和评估。对工作成效显著的进行表彰和奖励,对工作不力的进行问责和督促整改。

应对策略

具体措施

责任主体

时间安排

制定专项方案

根据行业特点制定针对性方案

企业、监管部门

近期完成

加大安全投入

购置设备、改善环境、加强培训

企业

长期执行

加强安全监管

日常检查、督促整改

监管部门

长期执行

推动技术创新

鼓励采用新技术

企业、行业协会

持续推进

加强员工培训

开展培训、演练等活动

企业

定期开展

低发行业优势

管理模式借鉴

学习低发行业的安全管理制度和管理方法,如安全责任制、安全检查制度、隐患排查治理制度等。安全责任制明确了各级管理人员和员工的安全职责,确保安全管理工作得到有效落实;安全检查制度能够及时发现和消除安全隐患;隐患排查治理制度则对隐患的排查、整改和跟踪进行了规范。借鉴低发行业的安全文化建设经验,营造良好的安全氛围。安全文化建设能够提高员工的安全意识和责任感,使安全成为员工的自觉行为。

参考低发行业的应急管理体系,提高应对工伤事故的能力。应急管理体系包括应急预案的制定、应急救援队伍的建设、应急物资的储备等方面,能够在事故发生时迅速采取有效的应对措施,减少损失。为了更好地借鉴低发行业的管理模式,将组织相关人员到低发行业的企业进行参观学习,与他们的管理人员和员工进行交流和沟通。同时,结合本企业的实际情况,对借鉴的管理模式进行调整和完善。

技术设备优势

了解低发行业采用的先进安全技术和设备,如自动化生产设备、安全防护装置等。自动化生产设备能够减少人工操作,降低工伤风险;安全防护装置能够有效地保护员工的安全,如防护栏、防护罩、安全网等。分析低发行业的设备维护和更新机制,确保设备的安全运行。设备维护和更新机制完善,能够及时发现和处理设备故障,保证设备的正常运行;定期更新设备,能够提高设备的性能和安全性。

探讨低发行业在技术创新方面的做法,提高安全生产的科技含量。低发行业通过不断地进行技术创新,采用新的工艺、材料和设备,提高了生产效率和安全性。为了学习低发行业的技术设备优势,将与低发行业的企业建立合作关系,引进他们的先进技术和设备。同时,加强自身的技术研发和创新能力,不断提高安全生产的科技水平。

在实施过程中,将加强对技术设备的管理和维护,确保其发挥最大的作用。对引进的技术设备进行消化吸收和再创新,使其更好地适应本企业的生产需求。

自动化生产设备

技术设备优势

具体内容

借鉴方式

预期效果

先进安全技术

自动化生产设备、安全防护装置等

引进、合作研发

降低工伤风险

设备维护机制

定期检查、及时维修、更新设备

学习、建立制度

确保设备安全运行

技术创新做法

采用新工艺、新材料、新设备

合作交流、自主研发

提高安全生产科技含量

员工培训经验

研究低发行业的员工培训体系,包括培训内容、培训方式、培训频率等。低发行业的员工培训体系通常比较完善,培训内容丰富实用,涵盖了安全知识、操作技能、应急处理等方面;培训方式多样化,如课堂教学、现场演示、模拟演练等;培训频率较高,能够保证员工及时掌握最新的安全知识和技能。学习低发行业如何提高员工的安全意识和操作技能,如开展案例分析、模拟演练等。案例分析能够让员工从实际案例中吸取教训,提高安全意识;模拟演练能够让员工在实践中掌握应急处理技能,提高应对突发事件的能力。

借鉴低发行业的激励机制,鼓励员工积极参与安全管理。低发行业通过建立激励机制,如奖励制度、表彰制度等,激发员工的积极性和主动性,使他们更加自觉地参与安全管理工作。为了学习低发行业的员工培训经验,将组织相关人员到低发行业的企业进行培训学习,了解他们的培训体系和方法。同时,结合本企业的实际情况,制定适合自己的员工培训方案。

在实施员工培训方案的过程中,将加强对培训效果的评估和反馈,及时调整培训内容和方式,确保培训质量。对积极参与安全管理的员工进行表彰和奖励,形成良好的安全文化氛围。

行业差异原因

内在因素分析

分析行业的工艺流程、生产方式等内在因素对工伤事故的影响。不同行业的工艺流程和生产方式存在差异,有些行业的工艺流程复杂,生产环节多,容易出现安全问题;有些行业的生产方式较为粗放,对员工的操作技能要求较高,也增加了工伤事故的发生风险。研究行业的劳动强度、工作时间等因素与员工疲劳和工伤风险的关系。劳动强度大、工作时间长,会导致员工疲劳,降低工作效率和注意力,增加工伤事故的发生可能性。

探讨行业的员工结构、文化素质等对安全管理和工伤预防的作用。员工结构不合理,如新员工比例过高、技术工人缺乏等,会影响企业的安全管理水平;员工文化素质低,安全意识淡薄,操作技能不熟练,容易违反操作规程,从而引发工伤事故。为了深入分析行业的内在因素对工伤事故的影响,将对各行业的工艺流程、生产方式、劳动强度、工作时间、员工结构、文化素质等进行详细的调查和分析。同时,结合工伤数据和实际案例,找出内在因素与工伤事故之间的关联。

外在因素影响

考察行业所处的地理环境、气候条件等外在因素对工伤发生率的影响。地理环境复杂,如山区、沙漠、海洋等,会增加作业的难度和风险;气候条件恶劣,如高温、严寒、暴雨、大风等,会影响员工的身体健康和工作效率,也增加了工伤事故的发生概率。分析行业的市场竞争压力、经济形势等因素对企业安全投入和管理的作用。市场竞争压力大、经济形势不好,企业可能会为了降低成本而减少安全投入,忽视安全管理,从而增加工伤事故的发生风险。

探讨政府对不同行业的安全监管政策和支持力度的差异对工伤预防工作的影响。政府对某些行业的安全监管政策严格,支持力度大,能够促使企业加强安全管理,降低工伤发生率;而对某些行业的安全监管政策宽松,支持力度小,企业可能会放松安全管理,导致工伤事故增多。为了了解外在因素对工伤发生率的影响,将收集各行业的地理环境、气候条件、市场竞争压力、经济形势、政府监管政策等信息,进行综合分析和研究。同时,与政府部门、行业协会等进行沟通和协作,获取相关政策和数据。

差异应对措施

根据行业差异,制定差异化的工伤预防政策和措施,提高工伤预防的针对性和有效性。对于高风险行业,应加大安全投入,加强安全监管,提高员工的安全培训水平;对于低风险行业,可以适当减少安全投入,但仍要保持一定的安全管理力度。加强对高发行业的监管和指导,推动高发行业向低发行业学习,改进安全管理。监管部门应加强对高发行业的日常检查和监督,督促企业落实安全生产主体责任;组织高发行业的企业到低发行业的企业进行参观学习,借鉴他们的先进经验和管理模式。

鼓励行业协会发挥作用,促进不同行业之间的交流与合作,共同提高工伤预防水平。行业协会可以组织开展行业安全标准制定、技术交流、经验分享等活动,为企业提供一个交流合作的平台。为了确保差异化的工伤预防政策和措施得到有效实施,将建立健全监督考核机制,对企业和相关部门的工作进行定期考核和评估。对工作成效显著的进行表彰和奖励,对工作不力的进行问责和督促整改。

岗位伤害率分布

高危岗位识别

岗位特点分析

研究高危岗位的工作流程、操作规范等特点对工伤伤害率的影响。高危岗位的工作流程复杂,操作规范严格,如果员工不熟悉工作流程或违反操作规范,容易引发工伤事故。分析高危岗位的工作环境,如高温、高压、粉尘等因素与工伤事故的关系。高温、高压、粉尘等恶劣的工作环境会对员工的身体健康造成危害,增加工伤事故的发生风险。

探讨高危岗位的劳动强度、工作时间等情况对员工疲劳和工伤风险的作用。劳动强度大、工作时间长,会导致员工疲劳,降低工作效率和注意力,增加工伤事故的发生可能性。为了深入了解高危岗位的特点对工伤伤害率的影响,将对高危岗位的工作流程、操作规范、工作环境、劳动强度、工作时间等进行详细的调查和分析。同时,与岗位员工进行交流和沟通,了解他们的工作感受和意见。

高危原因探究

分析高危岗位的安全防护措施是否到位,是否存在安全漏洞。安全防护措施不完善,如防护栏缺失、防护罩损坏、安全网老化等,会直接威胁员工的生命安全;存在安全漏洞,如电气设备漏电、机械设备故障等,也容易引发工伤事故。研究高危岗位的员工安全培训是否充分,员工的安全意识和操作技能是否符合要求。员工安全培训不足,安全意识淡薄,操作技能不熟练,容易违反操作规程,从而引发工伤事故。

探讨高危岗位的设备设施是否老化、落后,是否存在安全隐患。设备设施老化、落后,容易出现故障和损坏,影响正常生产和员工的安全;存在安全隐患,如设备防护装置缺失、电气设备漏电等,会直接威胁员工的生命安全。考察高危岗位的劳动组织和生产管理是否合理,是否存在过度加班、疲劳作业等情况。劳动组织和生产管理不合理,如任务分配不均、工作时间过长等,会导致员工疲劳作业,增加工伤事故的发生概率。为了找出高危岗位的具体原因,将对高危岗位的安全防护措施、员工安全培训、设备设施、劳动组织和生产管理等进行详细的检查和评估。同时,与企业管理人员、安全专家等进行交流和沟通,获取他们的意见和建议。

岗位应对策略

针对高危岗位,制定专项的安全操作规程和防护措施,加大安全投入。专项的安全操作规程应根据高危岗位的特点和实际情况制定,具有针对性和可操作性;防护措施应包括防护栏、防护罩、安全网等,确保员工的安全。加强对高危岗位员工的安全培训和教育,提高员工的安全意识和防范能力。通过开展安全培训、案例分析、应急演练等活动,让员工了解工伤事故的危害和预防方法,提高他们的安全意识和操作技能。

推动高危岗位开展技术创新,改善工作环境和条件。采用新技术、新工艺、新设备,降低劳动强度,减少员工与危险物质的接触,提高工作的安全性。加强对高危岗位的安全监管,督促企业落实安全生产主体责任。监管部门应加强对高危岗位的日常检查和监督,对存在安全问题的企业进行及时整改和处罚。为了确保各项应对策略的有效实施,将建立健全监督考核机制,对企业和相关部门的工作进行定期考核和评估。对工作成效显著的进行表彰和奖励,对工作不力的进行问责和督促整改。

低危岗位特征

岗位环境优势

分析低危岗位的工作环境是否相对安全,如温度、湿度、噪音等条件是否适宜。低危岗位的工作环境通常比较稳定,温度、湿度、噪音等条件在合理范围内,不会对员工的身体健康造成危害。研究低危岗位的操作是否简单、规范,是否容易掌握。低危岗位的操作流程相对简单,操作规范明确,员工容易掌握,减少了因操作失误而导致的工伤事故。

探讨低危岗位的劳动强度是否较低,员工是否不容易疲劳。低危岗位的劳动强度通常较低,工作时间合理,员工不容易疲劳,能够保持良好的工作状态和精神状态。为了深入了解低危岗位的环境优势,将对低危岗位的工作环境、操作流程、劳动强度等进行详细的调查和分析。同时,与岗位员工进行交流和沟通,了解他们的工作感受和意见。

安全管理经验

学习低危岗位的安全管理制度和管理方法,如安全操作规程、安全检查制度等。低危岗位的安全管理制度通常比较完善,安全操作规程明确,安全检查制度严格,能够有效地预防工伤事故的发生。借鉴低危岗位的安全培训模式,提高员工的安全意识和操作技能。低危岗位的安全培训模式注重实践操作和案例分析,能够让员工更好地理解和掌握安全知识和技能。

参考低危岗位的应急管理措施,增强应对突发情况的能力。低危岗位的应急管理措施包括应急预案的制定、应急救援队伍的建设、应急物资的储备等,能够在事故发生时迅速采取有效的应对措施,减少损失。为了学习低危岗位的安全管理经验,将组织相关人员到低危岗位进行参观学习,与岗位员工和管理人员进行交流和沟通。同时,结合本企业的实际情况,对借鉴的安全管理经验进行调整和完善。

特征推广应用

将低危岗位的安全管理经验和特征推广到其他岗位,提高整体的安全生产水平。通过制定统一的安全管理制度和操作规程,将低危岗位的安全管理经验应用到其他岗位;借鉴低危岗位的工作环境和操作流程,对其他岗位进行优化和改进。根据低危岗位的特征,优化其他岗位的工作流程和操作规范。分析低危岗位的工作流程和操作规范的优点,结合其他岗位的实际情况,进行调整和完善,提高工作效率和安全性。

借鉴低危岗位的安全防护措施,改善其他岗位的工作条件。低危岗位的安全防护措施通常比较完善,如防护栏、防护罩、安全网等,将这些措施应用到其他岗位,能够有效地保护员工的安全。为了确保低危岗位的特征得到有效推广应用,将建立健全推广应用机制,明确责任分工,加强监督检查。对推广应用效果显著的岗位和个人进行表彰和奖励,对推广应用不力的进行问责和督促整改。

岗位分布规律

分布因素分析

分析行业特点对岗位工伤伤害率分布的影响,如不同行业的岗位设置和工作要求不同。某些行业的岗位设置复杂,工作要求高,工伤伤害率可能相对较高;而某些行业的岗位设置简单,工作要求低,工伤伤害率可能相对较低。研究企业规模对岗位分布规律的作用,如大型企业和小型企业的岗位管理和安全措施可能存在差异。大型企业通常具有完善的岗位管理体系和安全措施,工伤伤害率可能相对较低;而小型企业可能由于资金、技术等方面的限制,岗位管理和安全措施相对薄弱,工伤伤害率可能相对较高。

探讨劳动组织和生产管理方式对岗位分布规律的影响,如流水线生产和单件生产的岗位工伤风险可能不同。流水线生产节奏快、工作强度大,员工容易疲劳,工伤风险相对较高;单件生产则相对灵活,员工有更多的自主空间,工伤风险相对较低。为了深入了解岗位分布规律的影响因素,将对各行业的岗位设置、企业规模、劳动组织和生产管理方式等进行详细的调查和分析。同时,收集各岗位的工伤数据,进行统计和分析,找出岗位分布规律与工伤伤害率之间的关联。

分布因素

对岗位分布规律的影响

对工伤伤害率的影响

应对建议

行业特点

不同行业岗位设置和要求不同

可能导致工伤伤害率差异

根据行业特点制定针对性措施

企业规模

大型和小型企业岗位管理和安全措施有差异

可能影响工伤伤害率

大型企业加强示范引领,小型企业加强扶持

劳动组织和生产管理方式

流水线和单件生产岗位工伤风险不同

可能导致工伤伤害率不同

优化劳动组织和生产管理方式

规律应用策略

根据岗位分布规律,合理安排岗位人员,优化劳动组织。将员工安排到适合他们技能和能力的岗位上,提高工作效率和质量;优化劳动组织,合理分配工作任务和工作时间,减少员工的疲劳和工伤风险。针对岗位集中高发的情况,开展专项的安全整治行动。对工伤伤害率较高的岗位进行重点检查和整改,消除安全隐患;加强对岗位员工的安全培训和教育,提高他们的安全意识和操作技能。

加强对岗位分布规律的监测和分析,及时调整工伤预防措施。定期对岗位分布规律进行监测和分析,了解岗位工伤伤害率的变化情况;根据变化情况及时调整工伤预防措施,确保工伤预防工作的有效性。为了确保规律应用策略的有效实施,将建立健全监测和分析机制,定期对岗位分布规律进行评估和总结。对实施效果进行跟踪和反馈,及时发现问题并进行调整和改进。

规律动态跟踪

持续跟踪岗位工伤伤害率的分布规律变化,及时发现新的问题和趋势。随着企业生产经营情况的变化、技术设备的更新、员工结构的调整等因素的影响,岗位工伤伤害率的分布规律可能会发生变化。因此,要定期对岗位工伤伤害率进行统计和分析,及时发现新的问题和趋势。根据规律变化,调整工伤预防的重点和方向。如果发现某个岗位的工伤伤害率明显上升,要及时对该岗位进行重点关注和整治;如果发现某个岗位的工伤伤害率持续下降,可以适当减少对该岗位的安全投入。

建立岗位分布规律的预警机制,提前采取措施防范工伤事故的发生。根据岗位工伤伤害率的历史数据和变化趋势,设定预警阈值;当岗位工伤伤害率达到预警阈值时,及时发出预警信号,采取相应的措施进行防范。为了确保规律动态跟踪的有效性,将建立健全预警机制和应急处理机制。对预警信号进行及时响应和处理,确保工伤事故得到及时预防和控制。

区域发生率差异

高发区域分析

区域产业特点

研究高发区域的主要产业类型,如是否以工业、制造业为主。工业、制造业通常涉及到大量的机械设备操作、高温高压作业等,工伤风险相对较高。分析产业结构对工伤发生率的影响,如高风险产业的集中可能导致工伤事故增多。高风险产业的集中会使该区域的工伤发生率明显上升,因为这些产业的生产过程中存在更多的危险因素。

探讨产业发展阶段对工伤预防工作的作用,如新兴产业可能存在安全管理经验不足的问题。新兴产业在发展初期,可能缺乏完善的安全管理制度和技术标准,容易引发工伤事故。为了深入了解高发区域的产业特点对工伤发生率的影响,将对高发区域的主要产业类型、产业结构、产业发展阶段等进行详细的调查和分析。同时,与当地的企业管理人员、行业专家等进行交流和沟通,获取他们的意见和建议。

区域人口因素

考察高发区域的人口密度、人口流动情况等因素对工伤发生率的影响。人口密度大、人口流动频繁的区域,交通拥堵、人员密集等问题可能会增加工伤事故的发生风险。分析人口素质、就业结构等与工伤事故的关系,如劳动力素质较低可能导致操作失误增多。劳动力素质较低,安全意识淡薄,操作技能不熟练,容易违反操作规程,从而引发工伤事故。

探讨人口分布对安全监管和服务的挑战,如人口密集区域的安全管理难度可能较大。人口密集区域的安全监管和服务需求较大,而监管资源和服务能力有限,可能会导致安全管理不到位,增加工伤事故的发生概率。为了了解高发区域的人口因素对工伤发生率的影响,将对高发区域的人口密度、人口流动情况、人口素质、就业结构等进行详细的调查和分析。同时,与当地的政府部门、社区组织等进行交流和沟通,获取他们的意见和建议。

区域监管力度

分析高发区域的安全监管政策和措施是否到位,监管力度是否足够。安全监管政策不完善,监管力度不足,会导致企业放松安全管理,增加工伤事故的发生风险。研究监管部门的人员配备、执法能力等情况对工伤预防工作的影响。监管部门人员配备不足、执法能力不强,无法有效地开展安全监管工作,也会增加工伤事故的发生概率。

探讨监管机制的有效性,如是否存在监管漏洞和薄弱环节。监管机制存在漏洞和薄弱环节,如监管部门之间协调不畅、监管标准不统一等,会导致安全监管工作无法有效开展,增加工伤事故的发生风险。为了了解高发区域的监管力度对工伤发生率的影响,将对高发区域的安全监管政策、监管部门人员配备、执法能力、监管机制等进行详细的调查和分析。同时,与当地的监管部门、企业管理人员等进行交流和沟通,获取他们的意见和建议。

监管方面

现状分析

对工伤发生率的影响

改进建议

安全监管政策

是否完善、执行是否严格

政策不完善、执行不严格可能增加发生率

完善政策、加强执行力度

人员配备

数量是否足够、专业能力是否达标

人员不足、能力不强可能影响监管效果

增加人员、加强培训

执法能力

执法水平、公正性等

执法能力弱可能导致监管不力

提高执法水平、加强监督

监管机制

是否存在漏洞和薄弱环节

机制不完善可能增加发生率

完善机制、加强协调

低发区域经验

区域管理模式

学习低发区域的安全管理制度和管理方法,如安全责任制、安全检查制度、隐患排查治理制度等。低发区域的安全管理制度通常比较完善,安全责任制明确,安全检查制度严格,隐患排查治理制度有效,能够及时发现和消除安全隐患。借鉴低发区域的安全监管模式,提高监管效率和效果。低发区域的安全监管模式注重预防为主、综合治理,能够有效地降低工伤发生率。

参考低发区域的应急管理体系,增强应对工伤事故的能力。低发区域的应急管理体系包括应急预案的制定、应急救援队伍的建设、应急物资的储备等,能够在事故发生时迅速采取有效的应对措施,减少损失。为了学习低发区域的管理模式,将组织相关人员到低发区域进行参观学习,与当地的政府部门、企业管理人员等进行交流和沟通。同时,结合本区域的实际情况,对借鉴的管理模式进行调整和完善。

区域产业优势

了解低发区域的产业结构特点,如是否以低风险产业为主。低发区域的产业结构通常以低风险产业为主,如服务业、轻工业等,工伤风险相对较低。分析产业发展对工伤预防的积极作用,如产业升级可能带来安全技术的提升。产业升级能够推动企业采用新技术、新工艺、新设备,提高安全生产水平,降低工伤发生率。

探讨低发区域的产业政策对安全管理的支持力度。低发区域的产业政策通常注重支持企业加强安全管理,提供安全培训和技术支持,促进企业安全生产。为了了解低发区域的产业优势,将对低发区域的产业结构、产业发展、产业政策等进行详细的调查和分析。同时,与当地的政府部门、企业管理人员等进行交流和沟通,获取他们的意见和建议。

区域人口优势

研究低发区域的人口素质、就业结构等因素对工伤预防的有利影响。低发区域的人口素质通常较高,安全意识较强,操作技能熟练,能够有效地预防工伤事故的发生。分析低发区域的人口教育水平、安全意识等与工伤事故的关系。人口教育水平较高,安全意识较强,能够更好地理解和遵守安全规定,减少工伤事故的发生。

探讨低发区域的人口管理和服务措施对安全工作的促进作用。低发区域的人口管理和服务措施通常比较完善,能够为员工提供良好的工作环境和生活条件,提高员工的工作积极性和安全意识。为了了解低发区域的人口优势,将对低发区域的人口素质、就业结构、人口教育水平、安全意识等进行详细的调查和分析。同时,与当地的政府部门、社区组织等进行交流和沟通,获取他们的意见和建议。

人口因素

对工伤预防的有利影响

具体表现

借鉴建议

人口素质

较高的素质利于预防工伤

安全意识强、操作技能熟练

加强教育和培训

就业结构

合理的结构降低工伤风险

低风险岗位占比高

优化就业结构

人口教育水平

高教育水平促进安全意识

更好理解和遵守规定

提高教育质量

安全意识

强安全意识减少事故发生

自觉遵守安全规定

加强宣传和引导

区域差异对策

高发区域整治

加大对高发区域的安全投入,改善安全基础设施。增加安全设备的购置和更新,加强安全防护设施的建设,提高高发区域的安全保障水平。加强对高发区域企业的监管,督促企业落实安全生产主体责任。监管部门应加强对高发区域企业的日常检查和监督,对存在安全问题的企业进行及时整改和处罚。

开展高发区域的专项整治行动,消除安全隐患。针对高发区域的重点行业、重点企业和重点岗位,开展专项整治行动,深入排查和消除安全隐患。加强对高发区域员工的安全培训和教育,提高员工的安全意识和防范能力。通过开展安全培训、案例分析、应急演练等活动,让员工了解工伤事故的危害和预防方法,提高他们的安全意识和操作技能。为了确保高发区域整治工作的有效实施,将建立健全整治工作机制,明确责任分工,加强监督检查。对整治工作成效显著的企业和个人进行表彰和奖励,对整治工作不力的进行问责和督促整改。

区域交流合作

组织高发区域和低发区域之间的交流活动,分享安全管理经验。通过举办研讨会、座谈会、参观学习等活动,让高发区域的企业和管理人员了解低发区域的安全管理经验和做法,借鉴他们的先进经验和技术。推动区域之间的产业合作,促进产业升级和安全技术的共享。鼓励高发区域和低发区域的企业开展产业合作,共同研发和应用新技术、新工艺、新设备,提高安全生产水平。

建立区域之间的联合监管机制,共同应对跨区域的安全问题。加强高发区域和低发区域的监管部门之间的沟通与协作,建立联合监管机制,实现信息共享、资源共享,共同打击跨区域的非法生产经营行为,保障区域的安全生产。为了确保区域交流合作的有效开展,将建立健全交流合作机制,明确合作内容和方式,加强协调和沟通。对交流合作成效显著的区域和企业进行表彰和奖励,对交流合作不力的进行问责和督促整改。

差异动态监测

持续监测区域发生率差异的变化情况,及时发现新的问题和趋势。建立区域发生率差异监测体系,定期收集和分析各区域的工伤发生率数据,及时发现区域发生率差异的变化情况。根据差异变化,调整区域工伤预防的政策和措施。如果发现某个区域的工伤发生率明显上升,要及时采取针对性的措施进行整治;如果发现某个区域的工伤发生率持续下降,可以适当减少对该区域的安全投入。

建立区域差异的预警机制,提前采取措施缩小区域之间的差距。根据区域发生率差异的历史数据和变化趋势,设定预警阈值;当区域发生率差异达到预警阈值时,及时发出预警信号,采取相应的措施进行防范。为了确保差异动态监测的有效性,将建立健全监测和预警机制,加强对监测数据的分析和研究,提高预警的准确性和及时性。对预警信号进行及时响应和处理,确保区域之间的差距得到有效缩小。

伤害类型特征分析

机械伤害占比分析

近三年整体占比

1)统计近三年崇左市工伤事故中机械伤害的总体数量,与其他伤害类型的事故数量进行对比,得出机械伤害在所有工伤事故中的占比情况。机械伤害作为工伤事故中的重要类型,其占比反映了该类型伤害在整体工伤事故中的严重程度。通过精确统计和对比,能够清晰地了解机械伤害在工伤事故中的地位。

2)分析该占比在近三年间的变化趋势,判断机械伤害事故的发生是呈上升、下降还是稳定态势。若占比呈上升趋势,需深入探究背后的原因,如设备老化、操作不规范等;若呈下降趋势,则可总结有效的预防措施并继续推广;若保持稳定,则需维持现有的防控力度。

3)将此占比与周边地区或同行业平均水平进行比较,评估崇左市机械伤害事故占比的高低程度。与周边地区或同行业对比,能发现崇左市在机械伤害预防方面的优势与不足,为制定针对性的预防策略提供参考。

4)根据占比情况,预测未来短期内机械伤害事故在工伤事故中的大致占比走向。基于历史数据和变化趋势,运用科学的预测方法,对未来短期内机械伤害事故的占比进行预测,有助于提前做好防范准备。

机械伤害事故

升降机

年份

机械伤害事故数量

其他伤害事故数量

机械伤害占比

占比变化趋势

与周边地区对比

与同行业对比

未来占比预测

2023年

XXX

XXX

XXX%

上升/下降/稳定

高于/低于/持平

高于/低于/持平

上升/下降/稳定

2024年

XXX

XXX

XXX%

上升/下降/稳定

高于/低于/持平

高于/低于/持平

上升/下降/稳定

2025年

XXX

XXX

XXX%

上升/下降/稳定

高于/低于/持平

高于/低于/持平

上升/下降/稳定

行业分布占比

1)分别统计建筑、制造、采矿、交通运输等工伤高发行业中机械伤害事故的数量,计算其在各行业工伤事故中的占比。不同行业由于其生产特点和工作环境的差异,机械伤害事故的发生情况也有所不同。通过统计各行业的占比,能够了解机械伤害在不同行业的分布情况。

2)对比不同行业机械伤害占比的差异,找出机械伤害占比高的行业,为针对性预防提供依据。占比高的行业意味着该行业在机械使用和管理方面可能存在较多问题,需要重点关注和改进。

3)分析占比高的行业中,机械伤害事故主要集中在哪些具体的生产环节或工艺上。明确事故集中的环节或工艺,有助于采取更有针对性的预防措施,提高预防效果。

4)研究行业占比的变化与行业发展、技术革新等因素之间的关系。行业的发展和技术革新可能会改变机械的使用方式和工作环境,从而影响机械伤害事故的发生情况。通过研究这种关系,能够更好地适应行业变化,调整预防策略。

行业

机械伤害事故数量

工伤事故总数

机械伤害占比

占比排名

主要事故环节

与行业发展关系

与技术革新关系

建筑行业

XXX

XXX

XXX%

XXX

XXX

XXX

XXX

制造行业

XXX

XXX

XXX%

XXX

XXX

XXX

XXX

采矿行业

XXX

XXX

XXX%

XXX

XXX

XXX

XXX

交通运输行业

XXX

XXX

XXX%

XXX

XXX

XXX

XXX

岗位类型占比

1)确定崇左市工伤事故涉及的不同岗位类型,统计各岗位类型中机械伤害事故的数量及占比。不同岗位由于其工作内容和操作机械的不同,机械伤害事故的发生概率也有所差异。通过统计各岗位的占比,能够了解机械伤害在不同岗位的分布情况。

2)找出机械伤害占比高的岗位类型,分析这些岗位在操作机械方面的特点和风险点。占比高的岗位意味着该岗位在机械操作过程中可能存在较多的安全隐患,需要重点关注和改进。

3)对比不同岗位类型的占比,评估岗位操作规范、人员技能水平等因素对机械伤害事故发生的影响。岗位操作规范和人员技能水平是影响机械伤害事故发生的重要因素。通过对比不同岗位的占比,能够评估这些因素的作用,为提高岗位安全水平提供依据。

4)根据岗位类型占比情况,制定针对高风险岗位的机械伤害预防措施。针对高风险岗位,应制定具体的预防措施,如加强培训、完善操作规程、增加安全防护设备等,以降低机械伤害事故的发生概率。

高处坠落致因解析

环境因素致因

1)分析崇左市气候条件,如大风、暴雨、高温等恶劣天气对高处作业人员稳定性和操作安全性的影响。崇左市的气候条件较为复杂,大风、暴雨、高温等恶劣天气频繁出现。这些天气条件会影响高处作业人员的身体平衡和操作能力,增加高处坠落事故的发生风险。

2)评估作业现场的地理环境,如地形起伏、周边障碍物等是否增加了高处坠落的风险。作业现场的地理环境也会对高处作业安全产生影响。地形起伏较大、周边障碍物较多的作业现场,会增加高处作业人员的操作难度和危险系数。

3)检查作业场所的设施状况,如脚手架搭建是否牢固、防护栏杆是否符合标准等环境因素导致高处坠落事故的可能性。作业场所的设施状况是保障高处作业安全的重要因素。脚手架搭建不牢固、防护栏杆不符合标准等问题,会直接导致高处坠落事故的发生。

4)研究环境因素与高处坠落事故发生时间、季节等的关联规律。环境因素与高处坠落事故的发生时间、季节等可能存在一定的关联规律。通过研究这种关联规律,能够提前做好防范措施,减少高处坠落事故的发生。

高处坠落事故

恶劣天气高处作业

脚手架

人员因素致因

1)调查高处作业人员的年龄、身体状况、工作经验等因素对高处坠落事故发生的影响。高处作业人员的年龄、身体状况和工作经验等因素会影响其在高处作业时的安全意识和操作能力。年龄较大、身体状况不佳或工作经验不足的人员,发生高处坠落事故的概率相对较高。

2)分析作业人员的安全意识和操作技能水平,是否存在违规操作、疏忽大意等人为因素导致的高处坠落事故。作业人员的安全意识和操作技能水平是预防高处坠落事故的关键。违规操作、疏忽大意等人为因素是导致高处坠落事故的主要原因之一。

3)研究人员的心理状态,如疲劳、压力、情绪波动等是否会影响其在高处作业时的注意力和反应能力。人员的心理状态也会对高处作业安全产生影响。疲劳、压力、情绪波动等心理因素会分散作业人员的注意力,降低其反应能力,增加高处坠落事故的发生风险。

4)评估人员培训和教育的效果,是否存在培训不足或知识掌握不牢导致的安全隐患。人员培训和教育是提高高处作业人员安全意识和操作技能水平的重要手段。培训不足或知识掌握不牢会导致作业人...

崇左市工伤预防项目采购投标方案.docx