土壤污染重点监管单位周边土壤地下水调查监测(第二批)项目

第一章 对本项目的理解程度

6

第一节 项目背景理解

6

一、 承接首批企业调查工作

6

二、 明确项目调查目标

12

三、 遵循防治规划思路

22

四、 满足监管责任要求

36

五、 符合相关规范要求

49

第二节 相关政策文件理解

75

一、 掌握核心防治法规

75

二、 熟悉地方配套政策

88

三、 理解企业管理要求

101

四、 落实监测技术指南

113

五、 结合标准判定风险

127

六、 遵循技术规范监测

143

第三节 土壤污染防治资料掌握

155

一、 收集企业基本信息

156

二、 分析企业排放类型

173

三、 掌握隐患排查结果

184

四、 了解企业排放去向

207

五、 获取周边地质信息

227

六、 汇总周边企业分布

240

七、 掌握历史监测数据

253

第四节 监测内容及要求理解

269

一、 明确监测对象类型

269

二、 掌握样品数量要求

281

三、 识别特征污染物

293

四、 规范样品处理流程

311

五、 落实质量控制要求

326

六、 明确成果文件要求

337

七、 把握项目进度节点

349

第二章 技术服务方案

362

第一节 工作思路和方法

362

一、 以污染识别为基础工作

362

二、 监测点布设核心工作

378

三、 数据采集与分析工作

392

第二节 项目技术路线

403

一、 依据规范开展污染识别

403

二、 科学合理进行监测点布设

413

三、 规范有序开展样品采集

431

四、 准确可靠完成样品检测

442

五、 深入细致开展数据分析

447

六、 全面系统进行成果集成

466

第三节 重点监管企业基础信息调查

475

一、 收集企业基本信息

475

二、 核实污染源管理信息

493

三、 收集企业环境信息

502

四、 收集周边环境信息

513

五、 收集历史监测信息

529

六、 进行污染识别结果判定

544

第四节 技术服务方案制定

555

一、 确定监测点位布设原则

555

二、 确定土壤及地下水监测指标

567

三、 开展样品采集流转检测

578

四、 编制调查报告

587

第五节 保障措施

600

一、 成立专业项目组

600

二、 建立定期调度机制

614

三、 配备专业人员及设备

625

四、 制定应急预案

639

第三章 项目实施进度计划

645

第一节 工作计划安排

645

一、 第一阶段资料收集等工作

645

二、 第二阶段样品采集检测

665

三、 第三阶段成果编制报告

677

第二节 进度保障措施

696

一、 建立进度动态管理机制

696

二、 采用信息化管理系统

707

三、 设立专人协调工作

715

四、 制定应急预案应对风险

736

第四章 项目质量管理措施

757

第一节 项目质量目标

757

一、 企业基础信息采集完整

757

二、 监测点位布设科学合理

769

三、 样品采集检测符合要求

787

四、 监测数据准确率达标

799

五、 报告编制内容完整可行

810

第二节 组织保证措施

832

一、 设立质量管理小组

832

二、 配置专业技术团队

845

三、 实行三级审核制度

857

四、 定期召开质量会议

874

五、 接受多方监督检查

892

第三节 工作保证措施

912

一、 监测方案标准化评审

912

二、 采样前现场踏勘复核

918

三、 采样过程真实性保障

931

四、 实验室检测严格把关

942

五、 报告编制多级校审

952

对本项目的理解程度

项目背景理解

承接首批企业调查工作

2023年完成20家企业调查

企业调查基本完成

2023年顺利完成揭阳市29家土壤污染重点监管单位中20家企业周边土壤地下水调查监测工作。全面收集这20家企业基本信息、污染源管理信息、环境信息、周边环境信息和历史监测信息等,通过对收集资料的深入研究,准确判断企业影响类型及特征污染物。严格依照相关技术规范和标准,开展样品采集、流转和检测分析工作,对全过程进行了严格质量把控。对监测结果进行深入分析,并与历史调查监测结果和企业自行监测结果进行细致比对,最终形成相应调查报告,为后续工作提供有力的数据支持和技术支撑。

土壤样品采集

地下水样品检测

企业污染特征

在信息收集阶段,安排专业人员与企业沟通协调,确保获取信息的全面性和准确性。对于污染源管理信息,详细了解企业生产工艺、污染物排放方式等内容;对于环境信息,收集企业周边的地形地貌、气象条件等数据。在样品采集过程中,严格按照规范操作,确保样品的代表性。对采集的样品进行分类保存和流转,保证样品在运输过程中的质量不受影响。在检测分析环节,采用先进的检测设备和方法,确保检测结果的准确性和可靠性。

在监测结果分析方面,运用专业的统计分析方法,对各项监测指标进行深入分析。将监测结果与历史数据进行对比,找出污染物浓度的变化趋势。同时,结合企业的生产情况和周边环境特点,分析污染物的来源和迁移途径。根据分析结果,提出针对性的管控措施,为企业的污染治理提供科学依据。在报告编制过程中,严格按照相关要求,对调查监测工作进行全面总结和梳理,确保报告内容的完整性和规范性。

调查数据有效积累

通过对20家企业的调查监测,积累大量土壤和地下水环境质量基础数据。涵盖土壤样品各项指标数据、地下水样品相关参数,详细记录企业排放的各类污染物数据,如重金属、六价铬、苯系物、卤代烃等污染物的排放情况。同时,掌握企业周边地质信息,包括包气带介质类型、含水层结构、地下水流向等。还了解企业周边1km范围内工业企业分布情况以及历史监测点位、超标污染物等已有数据,为后续土壤污染防治工作和环境管理提供丰富的数据资源。

在土壤样品指标数据收集方面,对土壤的酸碱度、有机质含量、重金属含量等进行详细检测和分析。通过对这些数据的研究,了解土壤的污染程度和性质。对于地下水样品,检测其酸碱度、硬度、溶解性固体等参数,评估地下水的质量状况。在污染物排放数据记录方面,对企业的废气、废水排放进行监测,掌握污染物的排放浓度和排放量。同时,分析污染物的排放规律,为制定污染治理措施提供依据。

在地质信息收集方面,采用地质勘探和物探等方法,了解企业周边的地质结构和水文地质条件。通过对包气带介质类型和含水层结构的研究,掌握污染物在土壤和地下水中的迁移规律。对于地下水流向的确定,采用水位观测和示踪试验等方法,为地下水污染防治提供重要依据。在工业企业分布情况调查方面,通过实地走访和资料收集,了解企业周边1km范围内其他工业企业的生产情况和污染物排放情况。分析这些企业之间的相互影响,为区域环境管理提供参考。

调查经验充分总结

在完成20家企业调查监测工作过程中,总结一系列宝贵经验。熟悉各类信息收集渠道和方法,通过与企业、环保部门等沟通交流,提高信息收集效率和准确性。掌握不同类型企业污染特征和迁移途径,根据企业行业特点和生产工艺,分析污染物的产生和排放规律。积累样品采集、流转和检测分析实践经验,制定严格操作规范和质量控制措施,确保数据准确可靠。学会对监测结果进行科学分析和比对,依据分析结果提出合理管控措施,为本次9家企业调查监测工作提供有力指导。

在信息收集方面,建立完善的信息收集体系,明确信息收集的内容、方法和流程。与企业建立长期稳定的沟通机制,及时获取企业最新信息。同时,利用互联网、数据库等资源,收集相关的行业信息和环境数据。在污染特征和迁移途径研究方面,对不同类型企业进行分类研究,分析其污染特征和迁移规律。通过实地监测和模拟实验,验证分析结果的准确性。在样品采集、流转和检测分析方面,加强对工作人员的培训和管理,提高其操作技能和质量意识。建立质量控制体系,对每个环节进行严格质量把控。

在监测结果分析和管控措施制定方面,运用科学的分析方法和模型,对监测结果进行深入分析。结合企业实际情况和环境要求,制定合理的管控措施。对管控措施的实施效果进行跟踪评估,及时调整和完善措施。为了更好地总结经验,组织专业人员对调查监测工作进行全面复盘。分析工作中存在的问题和不足,提出改进措施和建议。将总结的经验形成文档,供后续工作参考和借鉴。

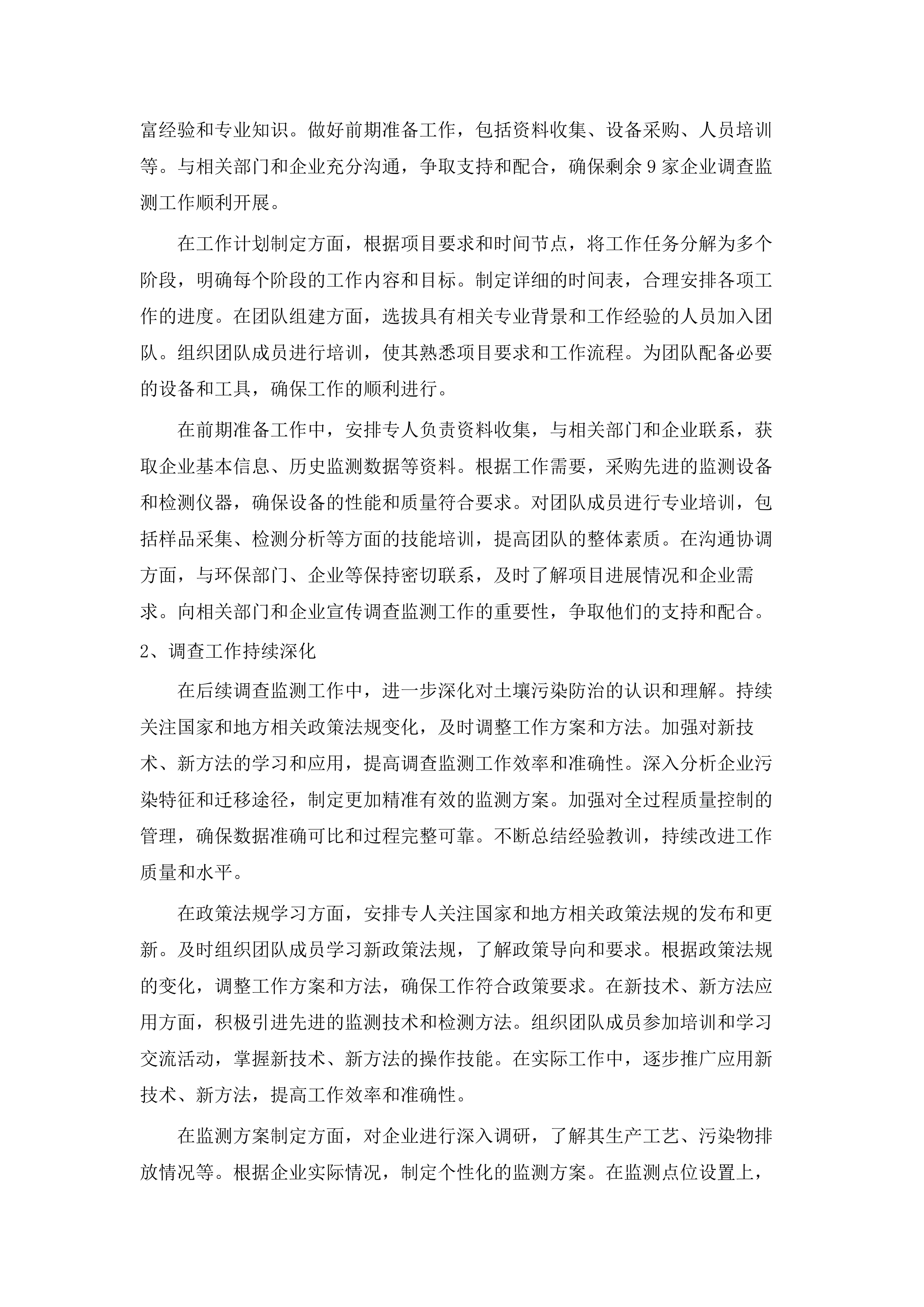

以下为调查经验总结表格:

经验类别

具体经验内容

信息收集

与企业、环保部门等建立沟通机制,利用多种渠道收集信息;明确信息收集内容、方法和流程,确保信息全面准确。

污染特征研究

对不同类型企业分类研究,结合实地监测和模拟实验分析污染特征和迁移途径。

样品采集与分析

加强人员培训管理,建立质量控制体系,严格把控每个环节。

结果分析与措施制定

运用科学方法和模型分析结果,结合实际情况制定合理管控措施并跟踪评估。

延续推进后续调查工作

剩余企业调查启动

在2023年完成20家企业调查监测工作基础上,继续推进剩余9家土壤污染重点监管单位周边土壤地下水调查监测工作。严格按照项目要求和相关技术规范,制定详细工作计划和时间表。组建专业调查监测团队,确保团队具备丰富经验和专业知识。做好前期准备工作,包括资料收集、设备采购、人员培训等。与相关部门和企业充分沟通,争取支持和配合,确保剩余9家企业调查监测工作顺利开展。

在工作计划制定方面,根据项目要求和时间节点,将工作任务分解为多个阶段,明确每个阶段的工作内容和目标。制定详细的时间表,合理安排各项工作的进度。在团队组建方面,选拔具有相关专业背景和工作经验的人员加入团队。组织团队成员进行培训,使其熟悉项目要求和工作流程。为团队配备必要的设备和工具,确保工作的顺利进行。

在前期准备工作中,安排专人负责资料收集,与相关部门和企业联系,获取企业基本信息、历史监测数据等资料。根据工作需要,采购先进的监测设备和检测仪器,确保设备的性能和质量符合要求。对团队成员进行专业培训,包括样品采集、检测分析等方面的技能培训,提高团队的整体素质。在沟通协调方面,与环保部门、企业等保持密切联系,及时了解项目进展情况和企业需求。向相关部门和企业宣传调查监测工作的重要性,争取他们的支持和配合。

调查工作持续深化

在后续调查监测工作中,进一步深化对土壤污染防治的认识和理解。持续关注国家和地方相关政策法规变化,及时调整工作方案和方法。加强对新技术、新方法的学习和应用,提高调查监测工作效率和准确性。深入分析企业污染特征和迁移途径,制定更加精准有效的监测方案。加强对全过程质量控制的管理,确保数据准确可比和过程完整可靠。不断总结经验教训,持续改进工作质量和水平。

在政策法规学习方面,安排专人关注国家和地方相关政策法规的发布和更新。及时组织团队成员学习新政策法规,了解政策导向和要求。根据政策法规的变化,调整工作方案和方法,确保工作符合政策要求。在新技术、新方法应用方面,积极引进先进的监测技术和检测方法。组织团队成员参加培训和学习交流活动,掌握新技术、新方法的操作技能。在实际工作中,逐步推广应用新技术、新方法,提高工作效率和准确性。

在监测方案制定方面,对企业进行深入调研,了解其生产工艺、污染物排放情况等。根据企业实际情况,制定个性化的监测方案。在监测点位设置上,充分考虑企业周边环境特点和污染物迁移途径,确保监测数据的代表性。在质量控制管理方面,建立完善的质量控制体系,对样品采集、流转、检测分析等环节进行严格质量把控。定期对监测设备进行校准和维护,确保设备的正常运行。对监测数据进行审核和评估,确保数据的准确性和可靠性。在经验总结和改进方面,定期组织团队成员对工作进行总结和反思。分析工作中存在的问题和不足,提出改进措施和建议。将改进措施落实到实际工作中,不断提高工作质量和水平。

以下为调查工作深化措施表格:

深化方面

具体措施

政策法规应对

安排专人关注政策法规变化,组织学习并调整工作方案。

新技术应用

引进先进技术和方法,组织培训推广应用。

监测方案制定

深入调研企业,制定个性化方案,合理设置监测点位。

质量控制管理

建立质量控制体系,校准维护设备,审核评估数据。

经验总结改进

定期总结反思,提出改进措施并落实。

调查成果有效应用

完成剩余9家企业调查监测工作后,及时对监测结果进行分析和总结。结合之前20家企业调查数据,全面评估揭阳市土壤污染重点监管单位周边土壤和地下水环境质量状况。根据评估结果,为生态环境部门制定环境执法和风险预警措施提供科学依据。针对重点监管企业周边土壤环境风险,提出切实可行的管控措施和建议。将调查成果应用于土壤污染防治实际工作中,推动揭阳市土壤环境质量持续改善,为实现“源头预防与风险管控并重”的土壤环境管理目标贡献力量。

在监测结果分析方面,运用专业的统计分析方法和模型,对各项监测指标进行深入分析。对比不同企业、不同区域的监测结果,找出污染物浓度的分布规律和变化趋势。结合企业的生产情况和周边环境特点,分析污染物的来源和迁移途径。在环境质量评估方面,根据国家和地方相关标准,对土壤和地下水的环境质量进行综合评价。划分污染等级,确定重点污染区域和潜在污染风险点。为生态环境部门制定环境执法和风险预警措施提供科学依据。

在管控措施和建议提出方面,针对不同类型的污染物和污染区域,制定相应的管控措施。对于重金属污染,建议采用土壤修复技术进行治理;对于有机污染物,建议加强企业的废气、废水处理。同时,提出加强环境监管、提高企业环保意识等建议。在调查成果应用方面,将评估结果和管控措施反馈给生态环境部门和相关企业。协助生态环境部门制定环境执法和风险预警方案,推动企业采取污染治理措施。定期对调查成果的应用效果进行评估和跟踪,及时调整和完善措施。

以下为调查成果应用表格:

应用方面

具体内容

监测结果分析

运用专业方法分析指标,对比结果找规律,分析污染物来源和迁移途径。

环境质量评估

依据标准综合评价,划分污染等级,确定重点区域和风险点。

管控措施建议

针对不同污染物和区域制定措施,提出加强监管和环保意识建议。

成果应用实践

反馈结果和措施,协助制定方案,推动企业治理,跟踪评估效果。

明确项目调查目标

查清9家企业污染影响

明确调查对象范围

行业类型覆盖

我公司会对涉及废旧物资回收行业的企业进行调查,这类企业在生产过程中,因废旧物资的处理和加工,可能存在重金属、卤代烃等污染物排放。这些污染物若进入周边土壤和地下水,会对生态环境和人体健康造成潜在威胁。同时,对于环境科技企业也会展开详细调查,其在生产过程中可能产生苯系物、六价铬等污染物。苯系物具有挥发性和毒性,六价铬则具有强氧化性和致癌性,它们的排放对周边环境的危害不容小觑。此外,发电、钢铁、化学科技等行业的企业也是调查重点,这些行业的生产活动复杂,可能排放多种污染物,如重金属、挥发性有机物等,会对周边土壤和地下水环境产生较大影响。

环境科技企业污染

发电、钢铁行业企业污染

化学科技行业企业污染

污染途径识别

我公司会分析企业的生产工艺和排污方式,以此确定可能的污染途径,如大气沉降影响型、水迁移影响型、运输途径影响型等。大气沉降可能使企业排放的污染物随着大气中的颗粒物沉降到周边土壤和水体中;水迁移则可能通过废水排放、雨水冲刷等方式,将污染物带入周边的土壤和地下水中;运输途径影响可能是在原材料运输、产品运输过程中发生泄漏等情况,导致污染物进入环境。同时,会考虑企业的废水排放去向、无组织/有组织废气排放情况,以及固体废物的处理方式,评估污染物的扩散范围和影响程度。此外,结合企业周边的地形地貌和水文地质条件,判断污染物在土壤和地下水中的迁移转化规律,为后续的监测和治理提供科学依据。

大气沉降影响型污染途径

运输途径影响型污染途径

周边环境考量

我公司会收集企业周边的土壤类型、土地利用类型等信息,了解土壤的承载能力和污染敏感性。不同类型的土壤对污染物的吸附、降解能力不同,土地利用类型也会影响污染物的分布和迁移。同时,掌握包气带介质类型、含水层结构和地下水流向等地质信息,为地下水污染监测和评估提供依据。包气带和含水层的特性会影响污染物在地下水中的迁移和扩散,地下水流向则决定了污染物的扩散方向。此外,考虑企业周边的生态环境和人口分布情况,评估污染对周边生态系统和居民健康的潜在影响。若周边生态系统脆弱,污染可能会对其造成严重破坏;若人口密集,污染则可能对居民的饮用水安全、农产品质量等产生威胁。

确定监测指标体系

生产排污结合

我公司会分析企业的生产工艺和原材料使用情况,确定可能产生的污染物种类和排放水平。不同的生产工艺和原材料会产生不同类型和数量的污染物。结合企业的污染源管理信息,如废水排放去向、无组织/有组织废气排放情况等,确定监测指标的范围。参考相关技术标准和规范,如《工业企业周边土壤和地下水监测技术指南(试行)》等,补充必要的监测指标,确保监测指标体系的完整性和科学性。

特征污染物监测

针对不同企业的特征污染物,如重金属、六价铬、苯系物、卤代烃等,设置专门的监测项目。这些特征污染物对环境和人体健康危害较大,需要重点监测。采用先进的分析方法和检测设备,确保能够准确检测出特征污染物的含量和浓度。定期对监测数据进行分析和评估,及时发现特征污染物的变化趋势和潜在风险,为污染防治提供及时有效的信息。

指标可行性评估

考虑监测指标的分析方法和检测设备的可行性,选择合适的技术手段进行监测。不同的监测指标需要不同的分析方法和检测设备,要确保所选的技术手段能够准确、高效地完成监测任务。评估监测指标的经济性,确保在满足监测要求的前提下,降低监测成本。结合实际情况,对监测指标进行优化和调整,提高监测指标体系的科学性和合理性。具体评估情况如下:

评估项目

评估内容

评估结果

分析方法可行性

是否有成熟、准确的分析方法

根据监测指标选择合适方法

检测设备可行性

设备是否满足精度、灵敏度要求

选用先进、可靠设备

经济性

监测成本是否在预算范围内

优化方案降低成本

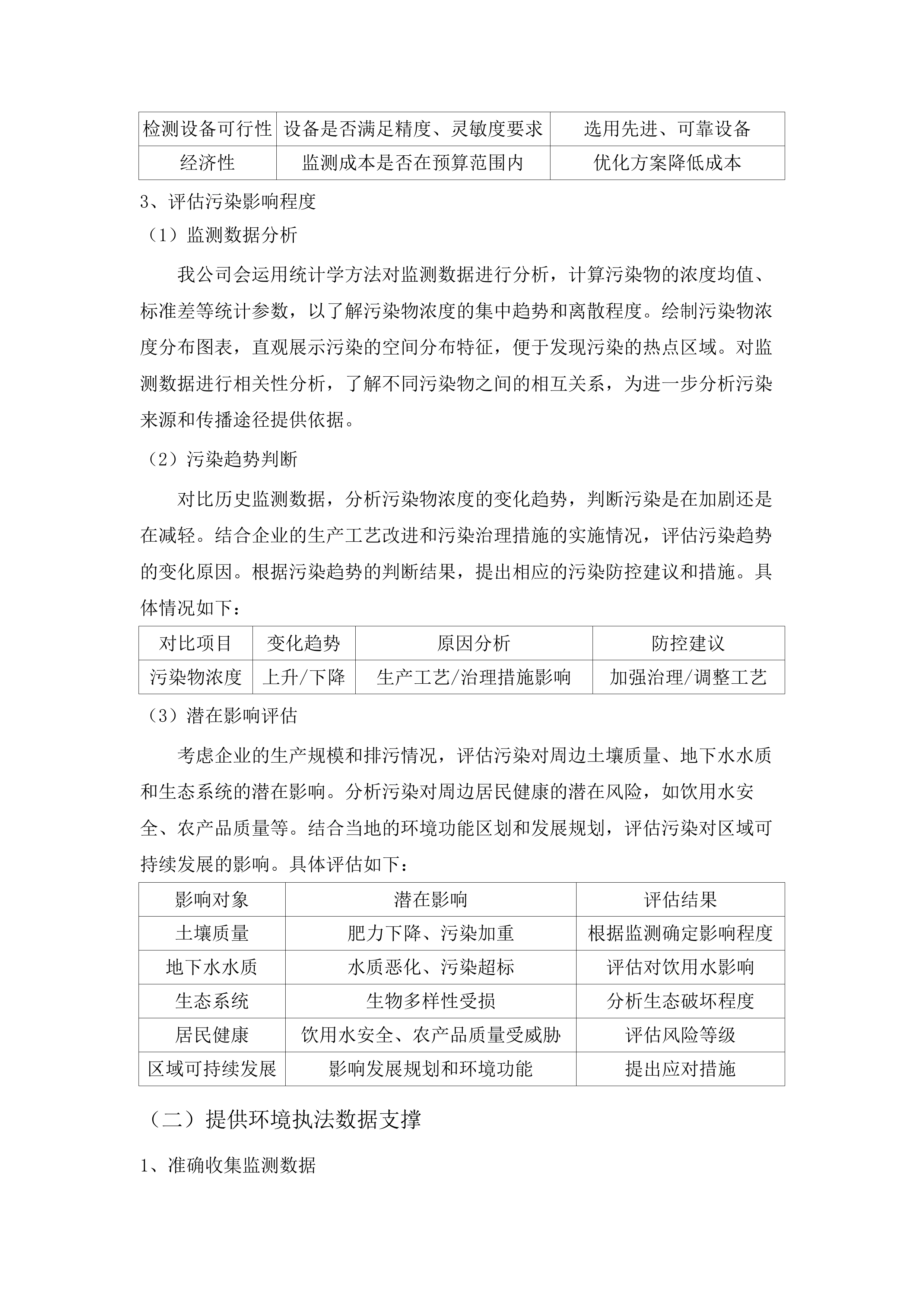

评估污染影响程度

监测数据分析

我公司会运用统计学方法对监测数据进行分析,计算污染物的浓度均值、标准差等统计参数,以了解污染物浓度的集中趋势和离散程度。绘制污染物浓度分布图表,直观展示污染的空间分布特征,便于发现污染的热点区域。对监测数据进行相关性分析,了解不同污染物之间的相互关系,为进一步分析污染来源和传播途径提供依据。

污染趋势判断

对比历史监测数据,分析污染物浓度的变化趋势,判断污染是在加剧还是在减轻。结合企业的生产工艺改进和污染治理措施的实施情况,评估污染趋势的变化原因。根据污染趋势的判断结果,提出相应的污染防控建议和措施。具体情况如下:

对比项目

变化趋势

原因分析

防控建议

污染物浓度

上升/下降

生产工艺/治理措施影响

加强治理/调整工艺

潜在影响评估

考虑企业的生产规模和排污情况,评估污染对周边土壤质量、地下水水质和生态系统的潜在影响。分析污染对周边居民健康的潜在风险,如饮用水安全、农产品质量等。结合当地的环境功能区划和发展规划,评估污染对区域可持续发展的影响。具体评估如下:

影响对象

潜在影响

评估结果

土壤质量

肥力下降、污染加重

根据监测确定影响程度

地下水水质

水质恶化、污染超标

评估对饮用水影响

生态系统

生物多样性受损

分析生态破坏程度

居民健康

饮用水安全、农产品质量受威胁

评估风险等级

区域可持续发展

影响发展规划和环境功能

提出应对措施

提供环境执法数据支撑

准确收集监测数据

采样规范执行

我公司会遵循相关技术标准和规范,如《土壤环境监测技术规范》《地下水环境监测技术规范》等,进行样品采集。根据企业的污染影响类型和特征,合理确定采样点位和采样深度。确保采样过程的规范性和安全性,避免样品受到污染和损坏。在采样过程中,严格按照规范操作,使用专业的采样工具和设备,保证样品的代表性和准确性。

样品代表性保障

采用多点采样和混合采样的方法,提高样品的代表性。考虑企业周边的地形地貌、土地利用类型和污染源分布情况,合理确定采样点的位置和数量。对采集的样品进行质量控制,如平行样分析、加标回收试验等,确保样品的真实性和可靠性。通过多点采样和混合采样,可以更全面地反映企业周边土壤和地下水的污染情况。

检测方法选择

根据监测指标的性质和要求,选择合适的检测方法和设备。采用先进的分析技术,如原子吸收光谱法、气相色谱-质谱联用法等,提高检测的灵敏度和准确性。定期对检测设备进行校准和维护,确保设备的正常运行和检测结果的可靠性。不同的监测指标需要不同的检测方法和设备,选择合适的技术手段可以提高检测的效率和质量。

科学分析数据结果

数据分析方法

采用统计学方法,如均值分析、方差分析、相关性分析等,对监测数据进行处理和分析。运用地理信息系统(GIS)技术,绘制污染物浓度分布地图,直观展示污染的空间分布特征。结合模型模拟方法,分析污染物的迁移转化规律和影响范围。通过多种分析方法的综合运用,可以更深入地了解污染情况。

达标情况判断

将监测数据与《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》《地下水质量标准》等相关标准进行对比,判断企业周边土壤和地下水的污染状况是否达标。对于超标污染物,进一步分析其超标程度和可能的影响因素。根据达标情况的判断结果,提出相应的环境执法建议和措施。具体判断情况如下:

监测指标

标准值

监测值

达标情况

超标分析

执法建议

重金属

XXX

XXX

达标/超标

若超标,分析原因

加强监管/治理

挥发性有机物

XXX

XXX

达标/超标

若超标,分析原因

加强监管/治理

污染源分析

结合企业的生产工艺和排污情况,分析污染物的来源和排放途径。运用源解析技术,确定主要污染源和污染物的贡献率。根据污染源分析结果,为环境执法提供针对性的监管建议和措施。通过对污染源的准确分析,可以更有效地进行污染治理和监管。

及时提供执法依据

报告文件编制

按照相关规范和要求,编制监测报告和数据分析报告。报告内容应包括监测目的、监测方法、监测结果、数据分析、结论和建议等。确保报告文件的准确性、完整性和规范性,为环境执法提供有力的支持。在编制报告时,严格遵循规范,保证报告的质量。

证据提供支持

将监测数据和分析结果以清晰、直观的方式呈现给环境执法部门,为执法行动提供有力的证据支持。配合环境执法部门,对证据进行进一步的核实和验证,确保证据的合法性和有效性。根据执法部门的要求,及时提供相关的技术支持和解释,协助执法部门开展工作。通过提供准确、有效的证据,有助于执法部门更好地开展工作。

执法行动配合

积极配合环境执法部门,对违法企业进行查处和整改。提供技术咨询和建议,帮助企业制定污染治理方案和措施。跟踪企业的整改情况,及时向执法部门反馈整改效果,推动企业加强污染治理。通过与执法部门的紧密配合,可以更有效地打击环境违法行为。

助力风险预警工作开展

建立风险预警指标

指标体系确定

分析企业的生产工艺和排污情况,确定可能导致环境风险的关键因素。结合相关标准和规范,选取具有代表性和敏感性的指标,如重金属含量、挥发性有机物浓度等。考虑指标的可监测性和可操作性,确保指标能够准确反映环境风险的程度。通过合理确定指标体系,可以更及时、准确地预警环境风险。

指标敏感性分析

对选取的指标进行敏感性分析,评估指标对环境风险变化的响应程度。选择对环境风险变化敏感的指标,提高预警的准确性和及时性。根据敏感性分析结果,对指标体系进行优化和调整,确保指标能够有效反映环境风险的变化。通过敏感性分析,可以优化指标体系,提高预警的效果。

预警阈值设定

根据相关标准和规范,结合当地的环境背景值和历史监测数据,设定合理的预警阈值。考虑指标的动态变化和不确定性,设置适当的安全系数,确保预警阈值的可靠性。定期对预警阈值进行评估和调整,根据实际情况进行优化和完善。合理设定预警阈值可以提高预警的可靠性。

实时监测风险变化

监测系统建立

选择合适的监测设备和技术,建立实时监测系统。确保监测系统的稳定性和可靠性,能够实时、准确地获取监测数据。对监测系统进行定期维护和校准,保证系统的正常运行。通过建立实时监测系统,可以及时掌握环境风险的变化情况。

数据实时获取

通过网络传输技术,将监测数据实时传输到数据中心。建立数据管理平台,对监测数据进行实时存储和管理。确保数据的及时性和准确性,为风险预警提供可靠的依据。通过实时获取和管理数据,可以及时发现潜在的风险隐患。

数据分析处理

运用数据分析技术,如数据挖掘、机器学习等,对监测数据进行实时分析和处理。建立风险预警模型,根据监测数据的变化情况,及时发现潜在的风险隐患。对预警信息进行实时推送和反馈,及时通知相关部门和人员采取措施。通过数据分析处理,可以及时预警和应对环境风险。

及时发布预警信息

预警信息发布

制定预警信息发布流程和规范,确保预警信息的及时、准确发布。采用多种渠道发布预警信息,如短信、邮件、网站公告等,确保信息能够及时传达给相关部门和人员。明确预警信息的内容和格式,包括预警级别、预警范围、预警原因、应急措施等。通过规范的发布流程和多种发布渠道,可以及时传达预警信息。

应急措施制定

根据预警级别和范围,制定相应的应急措施。应急措施应包括现场监测、污染源排查、污染控制、人员疏散等方面。对应急措施进行定期演练和评估,确保措施的有效性和可操作性。通过制定和演练应急措施,可以有效应对环境风险。

沟通机制建立

与环境管理

土壤污染重点监管单位周边土壤地下水调查监测(第二批)项目.docx