2025年度无损检测外委服务项目

第一章 整体服务方案

8

第一节 服务流程及期限

8

一、 检测任务接收阶段

8

二、 人员调度阶段

30

三、 现场准备阶段

42

四、 检测实施阶段

59

五、 结果通知及报告出具阶段

73

六、 服务期限设定

87

第二节 服务内容及响应时间

99

一、 DR射线检测服务

99

二、 χ射线检测服务

113

三、 γ射线检测服务

124

四、 辅助巡线服务

147

五、 测厚服务

158

六、 响应时间要求

178

第三节 工作时间计划安排

188

一、 采购包前旗五原中旗安排

188

二、 采购包临河开发区安排

201

三、 采购包磴口杭后后旗安排

219

第四节 技术支持

232

一、 无损检测技术支撑

232

二、 检测设备配备

243

三、 技术人员资质

264

四、 远程专家支持机制

278

第五节 服务要求的承诺

294

一、 不转包分包承诺

294

二、 设备人员配备承诺

301

三、 辅检费用承担承诺

314

四、 响应时间承诺

324

五、 报告出具时间承诺

343

第二章 重难点分析与解决措施

359

第一节 重难点分析

359

一、 夜间作业组织与质量控制

359

二、 8小时内响应机制落实

371

三、 多地区现场同步检测调度

378

四、 辅助人员配合工作协调性

384

五、 报告出具时效性要求

393

第二节 解决措施

401

一、 夜间作业管理机制

401

二、 8小时响应保障措施

409

三、 跨区域检测效率提升

418

四、 辅助人员配合方案

425

五、 快速报告处理流程

433

第三章 人员配置及管理方案

442

第一节 项目组织构架

442

一、 设立专项项目组

442

二、 人员资质保障

452

第二节 岗位分工及责任制度

459

一、 项目经理职责

460

二、 技术负责人职责

470

三、 质量监督员职责

488

四、 现场检测人员职责

503

五、 辅助人员职责

516

六、 责任追溯机制

524

第三节 从业人员服务经验

534

一、 人员资质证书

534

二、 核心人员经验

556

三、 人员资质证明

566

第四节 现场管理制度

574

一、 项目经理责任制

574

二、 考勤打卡制度

581

三、 检测数据复核制

594

四、 安全巡查制度

606

五、 奖惩激励机制

613

第五节 培训方案

625

一、 岗前培训内容

626

二、 定期技术交流

639

三、 应急演练安排

644

四、 外部学习机会

654

第四章 拟投入设备情况

667

第一节 设备先进性与科学性

667

一、 射线检测设备技术参数

667

二、 设备场景适应性分析

690

第二节 设备数量配备情况

701

一、 各标段设备配置规划

701

二、 设备动态调整保障

710

第三节 设备检定与管理

722

一、 设备检定证书提供

722

二、 设备管理制度建设

732

第五章 安全保障方案

745

第一节 安全保障完整性

745

一、 明确项目安全目标

745

二、 制定安全保障流程

758

三、 明确岗位安全职责

767

四、 制定安全检查制度

777

五、 制定安全培训计划

786

第二节 安全保障合理性

795

一、 结合区域特点措施

795

二、 夜间作业保障措施

806

三、 射线检测防护措施

813

四、 辅助人员安全职责

820

五、 设备环节安全规范

831

第三节 安全保障科学性

849

一、 引用行业标准规范

849

二、 采用先进安全设备

859

三、 建立安全信息系统

868

四、 制定应急响应机制

878

五、 定期组织安全演练

888

第六章 应急处置方案

906

第一节 应急处置方案

906

一、 应急处置总体原则与目标

906

二、 常见问题应急处置流程

926

三、 地域应急响应机制

932

四、 应急处置记录表单

941

第二节 突发事件应急预案

953

一、 夜间突发事故专项预案

953

二、 极端天气检测机制

970

三、 检测设备故障预案

978

四、 人员伤病应急机制

988

第三节 突发事件处理措施

1003

一、 突发事件报告流程

1003

二、 应急指挥中心协调

1012

三、 检测数据异常处理

1023

四、 重大事件专项处置

1031

五、 应急演练组织机制

1042

第七章 质量保障方案

1063

第一节 质量标准

1063

一、 国家及行业标准采用

1063

二、 γ射线检测质量标准

1075

三、 χ射线检测质量标准

1084

四、 DR检测质量标准

1092

第二节 质量控制措施

1105

一、 检测流程质量控制

1105

二、 Ⅲ级人员审核把关

1116

三、 内部质量抽检机制

1135

四、 第三方比对验证

1149

第三节 质量保证体系

1159

一、 质量管理体系认证

1159

二、 质量管理组织架构

1169

三、 定期质量分析会议

1177

第四节 质量保障管理及制度

1186

一、 设备维护保养制度

1186

二、 人员考核上岗机制

1205

三、 检测任务标准流程

1214

四、 客户质量反馈机制

1224

第五节 过程控制

1243

一、 检测任务执行流程

1243

二、 原始数据记录归档

1256

三、 检测报告审核制度

1268

四、 检测结果反馈机制

1279

整体服务方案

服务流程及期限

检测任务接收阶段

任务信息收集

检测项目确认

设备信息核对

仔细核对采购人提供的设备信息,确保信息准确完整。逐一检查设备的型号、规格,确保与检测要求相符。确认设备的使用记录和维护情况,以便评估检测难度。核实设备的安装位置和周围环境,为现场检测做好准备。若发现信息有误或不完整,及时与采购人沟通,确保检测工作顺利进行。

设备信息核对

对于设备的型号和规格,不仅要核对书面资料,还需实地查看设备,确保其与检测任务的适配性。了解设备的使用记录和维护情况,有助于预判可能存在的问题,提前制定应对措施。设备的安装位置和周围环境会影响检测的实施,如空间狭窄可能需要特殊的检测设备或方法。

在核对设备信息时,建立详细的信息清单,记录设备的各项参数和相关情况。定期对信息清单进行更新和审查,确保其准确性和有效性。与采购人保持密切沟通,及时反馈信息核对过程中发现的问题,共同解决。

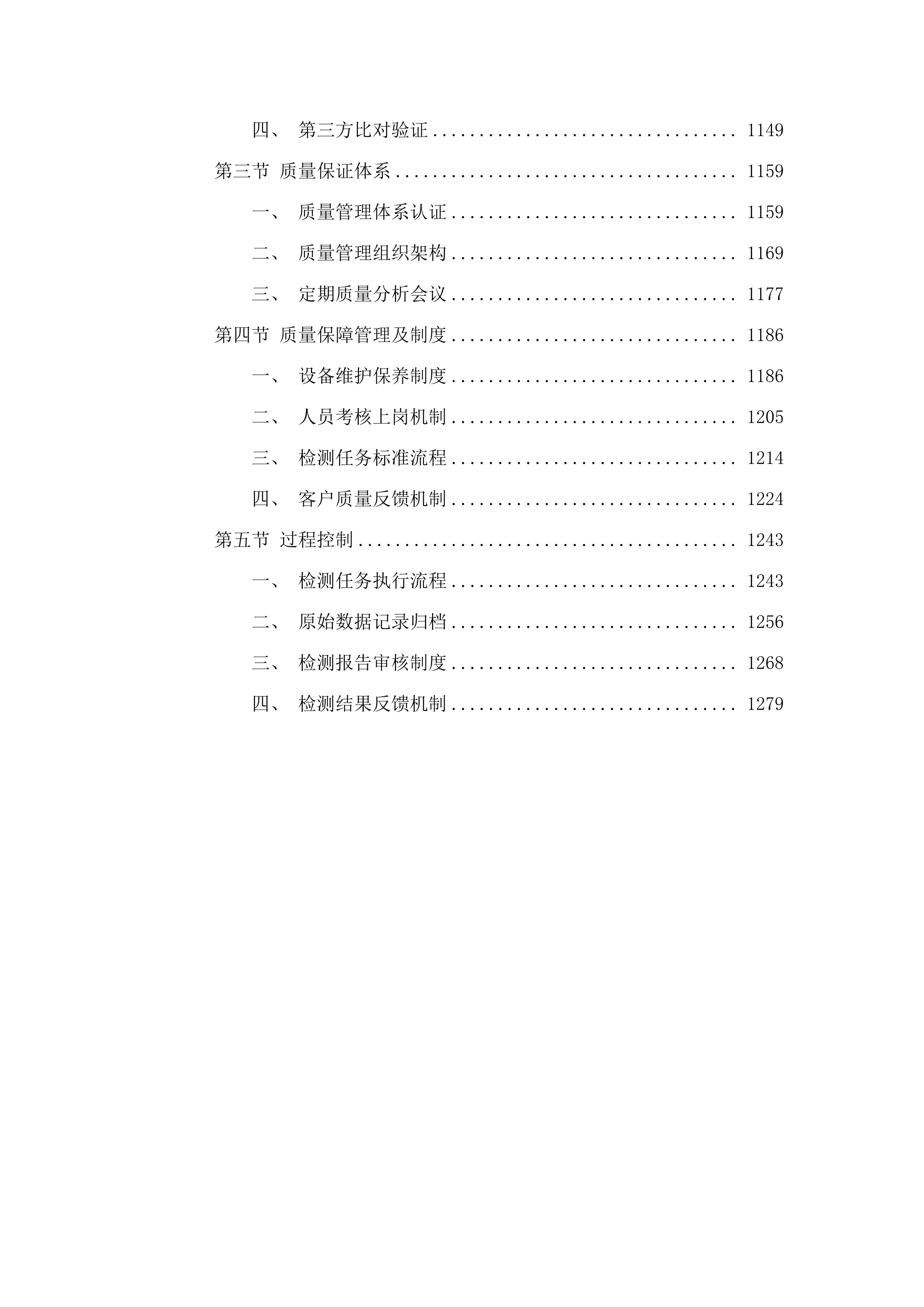

检测要求明确

与采购人沟通,明确检测的具体部位和范围,确保检测工作有的放矢。确定检测方法和检测标准,严格按照相关规范和要求执行。了解检测项目的验收标准和质量要求,为检测结果的判定提供依据。确认检测项目是否有特殊的安全要求或注意事项,保障检测工作的安全进行。

通过详细的沟通,绘制检测部位的示意图,明确检测范围的边界。根据检测部位的特点和要求,选择最适合的检测方法,并确保其符合国家和行业标准。对于检测项目的验收标准和质量要求,制定详细的检测报告模板,确保检测结果的准确记录和清晰呈现。

若检测项目有特殊的安全要求,制定专门的安全操作规程,并对检测人员进行培训。建立安全监督机制,确保检测过程中的安全措施得到有效落实。在检测前,对检测现场进行安全检查,排除潜在的安全隐患。

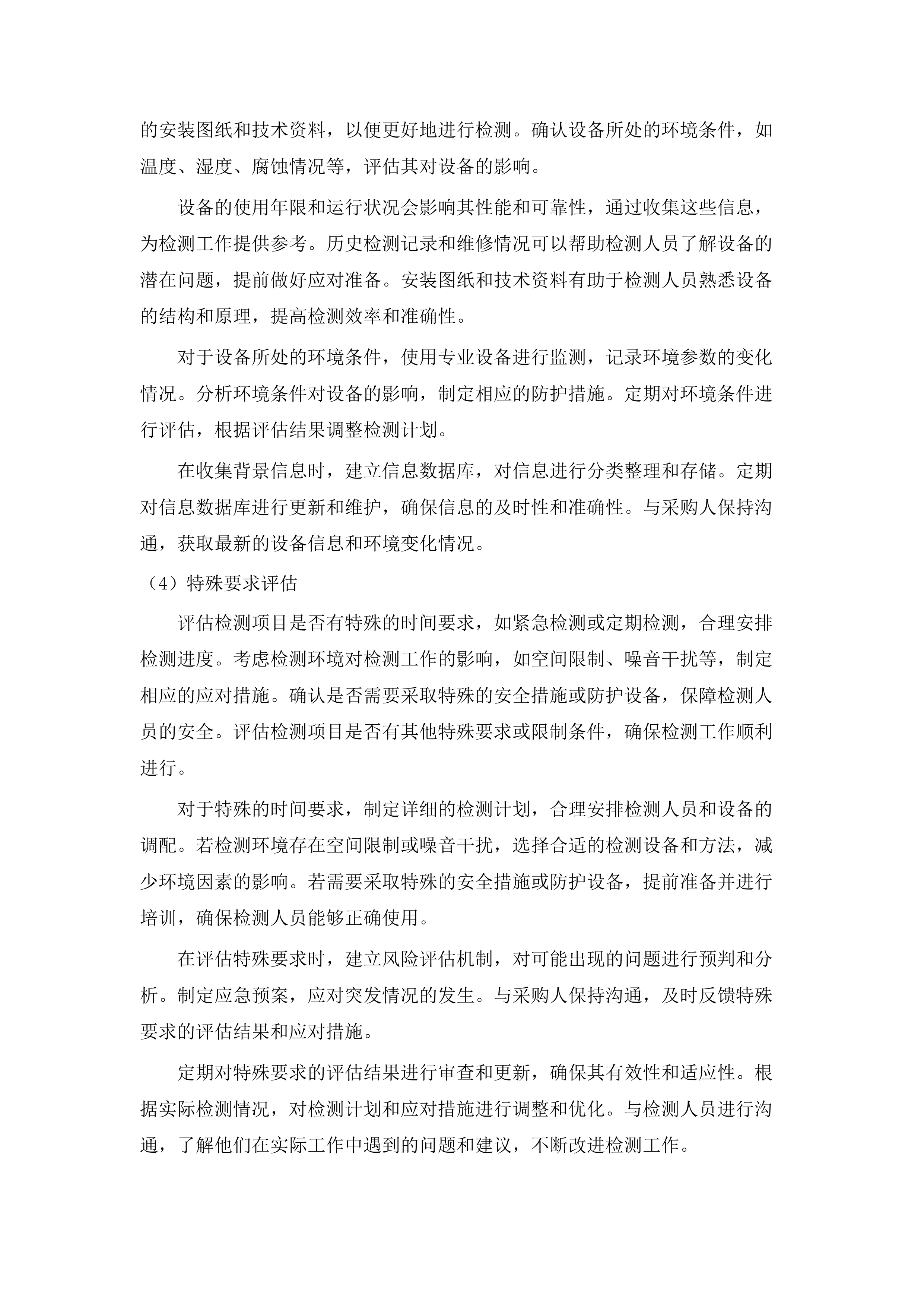

沟通内容

具体要求

检测部位和范围

明确具体位置和边界

检测方法和标准

符合国家和行业规范

验收标准和质量要求

制定详细报告模板

特殊安全要求

制定专门操作规程

背景信息收集

收集设备的使用年限和运行状况等背景信息,了解设备的历史情况。了解设备的历史检测记录和维修情况,掌握设备的缺陷情况和发展趋势。获取设备的安装图纸和技术资料,以便更好地进行检测。确认设备所处的环境条件,如温度、湿度、腐蚀情况等,评估其对设备的影响。

设备的使用年限和运行状况会影响其性能和可靠性,通过收集这些信息,为检测工作提供参考。历史检测记录和维修情况可以帮助检测人员了解设备的潜在问题,提前做好应对准备。安装图纸和技术资料有助于检测人员熟悉设备的结构和原理,提高检测效率和准确性。

对于设备所处的环境条件,使用专业设备进行监测,记录环境参数的变化情况。分析环境条件对设备的影响,制定相应的防护措施。定期对环境条件进行评估,根据评估结果调整检测计划。

在收集背景信息时,建立信息数据库,对信息进行分类整理和存储。定期对信息数据库进行更新和维护,确保信息的及时性和准确性。与采购人保持沟通,获取最新的设备信息和环境变化情况。

特殊要求评估

评估检测项目是否有特殊的时间要求,如紧急检测或定期检测,合理安排检测进度。考虑检测环境对检测工作的影响,如空间限制、噪音干扰等,制定相应的应对措施。确认是否需要采取特殊的安全措施或防护设备,保障检测人员的安全。评估检测项目是否有其他特殊要求或限制条件,确保检测工作顺利进行。

对于特殊的时间要求,制定详细的检测计划,合理安排检测人员和设备的调配。若检测环境存在空间限制或噪音干扰,选择合适的检测设备和方法,减少环境因素的影响。若需要采取特殊的安全措施或防护设备,提前准备并进行培训,确保检测人员能够正确使用。

在评估特殊要求时,建立风险评估机制,对可能出现的问题进行预判和分析。制定应急预案,应对突发情况的发生。与采购人保持沟通,及时反馈特殊要求的评估结果和应对措施。

定期对特殊要求的评估结果进行审查和更新,确保其有效性和适应性。根据实际检测情况,对检测计划和应对措施进行调整和优化。与检测人员进行沟通,了解他们在实际工作中遇到的问题和建议,不断改进检测工作。

现场情况了解

地理位置勘察

确定检测现场的具体位置,标注在地图上,为后续的运输和检测工作提供便利。了解现场周边的交通情况,选择最佳的运输路线,确保人员和设备能够按时到达。评估现场的可达性,考虑道路状况、桥梁承载能力等因素,确保运输安全。考虑现场是否有停车场地和装卸设备的空间,避免因场地问题影响检测工作的开展。

地理位置勘察

实地勘察检测现场,使用GPS定位系统确定其准确位置。通过交通部门的信息平台,了解周边道路的实时交通状况,选择最快捷的运输路线。评估现场的可达性时,考虑车辆的转弯半径、高度限制等因素,确保运输车辆能够顺利通行。

若现场没有合适的停车场地和装卸设备的空间,与采购人协商解决。可以选择在附近寻找合适的场地,或者对现场进行改造,以满足检测工作的需求。在勘察现场时,记录周边的环境信息,如有无障碍物、是否有安全隐患等,为后续的检测工作做好准备。

定期对现场的地理位置和交通情况进行复查,确保信息的准确性和及时性。根据实际情况,调整运输路线和检测计划。与运输部门保持沟通,及时获取交通信息的变化,以便做出相应的调整。

环境条件监测

使用专业设备监测现场的温度、湿度等环境参数,记录环境条件的变化情况。评估环境条件对检测设备和检测结果的影响,根据监测结果调整检测计划。采取相应的防护措施,如防潮、防晒等,保护检测设备和检测人员的安全。

选择合适的环境监测设备,如温湿度传感器、风速仪等,确保监测数据的准确性。定期对监测设备进行校准和维护,保证其正常运行。将监测数据实时传输到监测中心,以便及时分析和处理。

根据环境条件的变化,调整检测设备的使用和检测方法的选择。如在高温环境下,可能需要对检测设备进行散热处理;在潮湿环境下,需要采取防潮措施。制定环境防护预案,应对突发的环境变化。

在检测现场设置明显的环境警示标识,提醒检测人员注意环境风险。定期对环境条件进行评估和总结,为后续的检测工作提供经验参考。与相关部门保持沟通,获取环境变化的预测信息,提前做好应对准备。

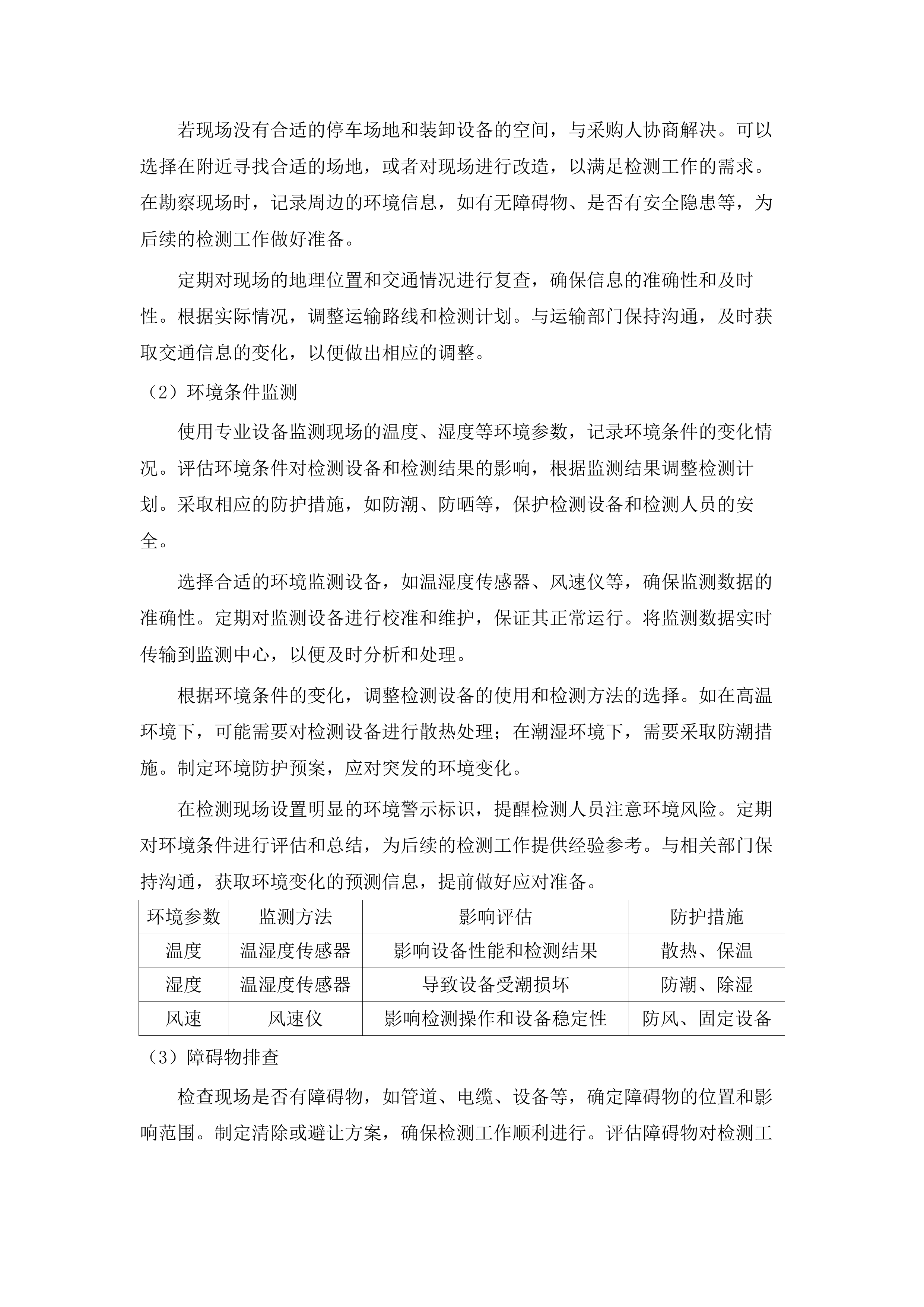

环境参数

监测方法

影响评估

防护措施

温度

温湿度传感器

影响设备性能和检测结果

散热、保温

湿度

温湿度传感器

导致设备受潮损坏

防潮、除湿

风速

风速仪

影响检测操作和设备稳定性

防风、固定设备

障碍物排查

检查现场是否有障碍物,如管道、电缆、设备等,确定障碍物的位置和影响范围。制定清除或避让方案,确保检测工作顺利进行。评估障碍物对检测工作的难度和风险,采取相应的应对措施。与现场相关人员沟通,协调解决障碍物问题。

对现场进行全面的巡查,绘制障碍物分布图,明确其位置和尺寸。根据障碍物的性质和影响范围,制定合理的清除或避让方案。对于可移动的障碍物,安排专人进行清理;对于不可移动的障碍物,调整检测设备的位置或检测方法。

评估障碍物对检测工作的难度和风险,如可能导致检测设备损坏、检测结果不准确等。针对不同的风险,制定相应的应对措施,如增加防护设备、调整检测参数等。在清除或避让障碍物时,确保施工安全,避免对周围环境造成影响。

与现场的施工人员、管理人员等进行沟通,了解障碍物的情况和相关信息。共同协商解决障碍物问题的方案,确保检测工作与其他工作的协调进行。定期对障碍物排查情况进行复查,确保检测现场的安全和畅通。

安全状况评估

检查现场是否存在危险物品,如易燃易爆物品、有毒有害气体等,评估其对检测人员和设备的安全威胁。评估现场的安全防护设施是否齐全,如消防设备、防护栏杆等,确保其有效性。制定安全操作规程和应急预案,提高检测人员的安全意识和应急处理能力。对现场人员进行安全培训,确保其熟悉安全要求和操作流程。

使用专业的检测设备,对现场的危险物品进行检测和排查。绘制危险物品分布图,明确其位置和数量。评估危险物品的泄漏风险和扩散范围,制定相应的防范措施。

检查现场的安全防护设施,如消防设备是否完好、防护栏杆是否牢固等。对不符合安全要求的设施及时进行修复或更换。制定安全操作规程,明确检测人员在现场的安全注意事项和操作流程。

制定应急预案,包括火灾、泄漏、爆炸等事故的应急处理措施。定期对应急预案进行演练,提高检测人员的应急响应能力。在现场设置明显的安全警示标识,提醒检测人员注意安全。

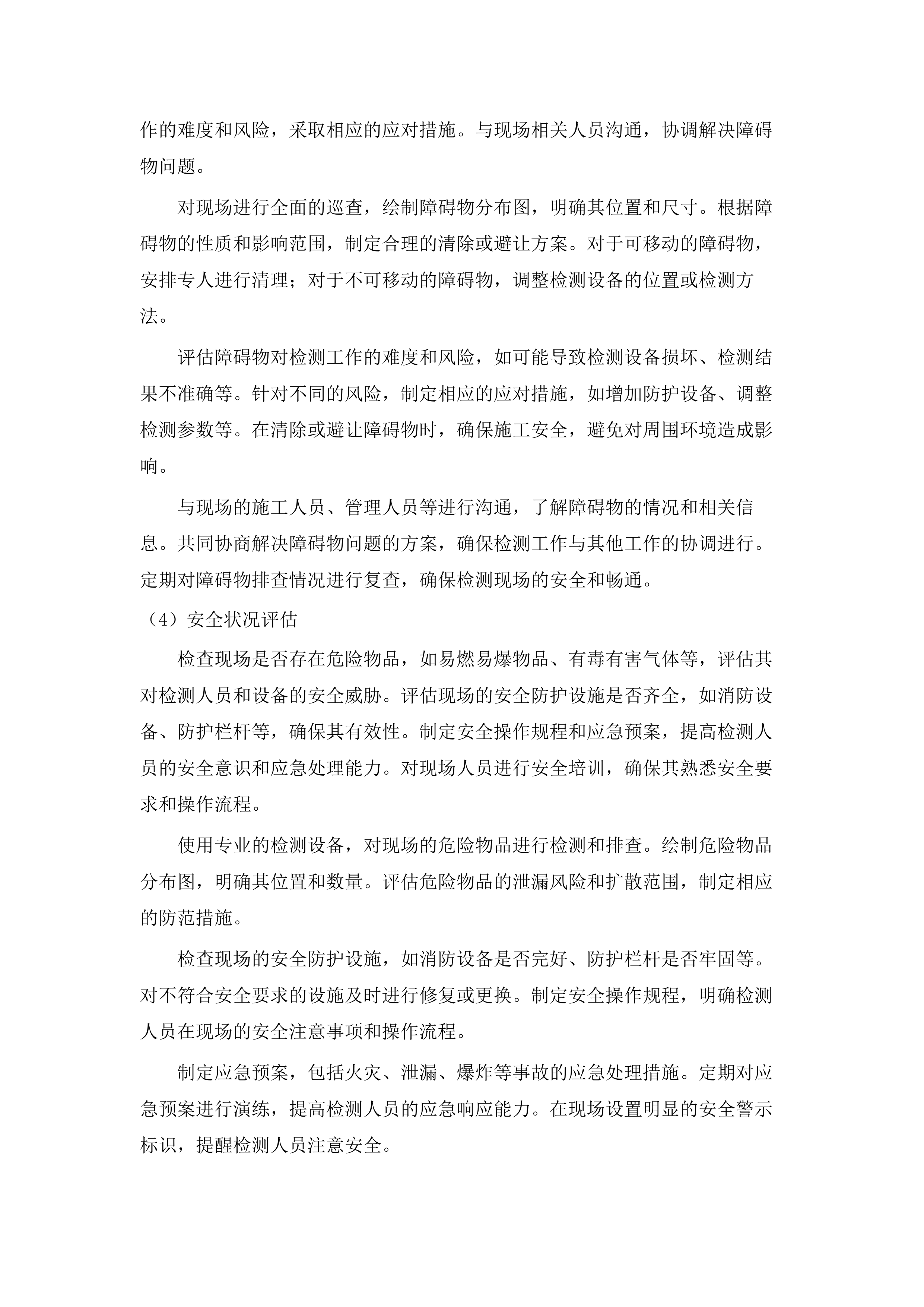

安全隐患

评估方法

应对措施

危险物品

专业检测设备

隔离、清除、防护

安全防护设施

现场检查

修复、更换

安全操作规程

制定和培训

严格执行

应急预案

制定和演练

及时响应

相关资料收集

技术资料整理

对收集到的技术资料进行分类整理,建立资料档案,便于查阅和管理。检查技术资料的完整性和准确性,如有缺失或错误及时补充或更正。将技术资料转化为电子版,提高资料的共享性和可访问性。对技术资料进行备份,防止资料丢失或损坏。

按照资料的类型、用途等进行分类,如设备说明书、检测标准、图纸等。建立资料索引,方便快速查找所需资料。对资料进行编号和归档,确保资料的有序存放。

仔细审查技术资料的内容,与采购人或相关部门进行沟通,核实资料的准确性。对于缺失的资料,及时补充收集;对于错误的资料,及时进行更正。将技术资料扫描成电子版,存储在服务器或云端,方便检测人员随时查阅。

定期对技术资料进行备份,存储在不同的介质或地点,防止因意外情况导致资料丢失。建立资料管理制度,明确资料的借阅和归还流程,确保资料的安全使用。对技术资料进行定期更新和维护,保证其时效性和有效性。

历史报告分析

仔细分析设备的历史检测报告,了解设备的缺陷情况和发展趋势。对比不同时期的检测报告,评估设备的性能变化。根据历史报告的结果,制定针对性的检测方案。将历史报告中的重要信息进行记录和整理,为本次检测提供参考。

对历史检测报告进行逐页审查,提取关键信息,如缺陷类型、位置、严重程度等。绘制缺陷分布图,直观展示设备的缺陷情况。通过对比不同时期的报告,分析缺陷的发展趋势,如是否扩大、加深等。

根据历史报告的分析结果,调整检测方案,如增加检测部位、调整检测方法等。制定缺陷跟踪计划,对已发现的缺陷进行定期监测和评估。与设备制造商或相关专家进行沟通,获取对设备缺陷的专业意见。

将历史报告中的重要信息整理成表格或文档,便于查阅和分析。建立历史报告数据库,存储所有的检测报告和分析结果。定期对历史报告进行回顾和总结,为设备的维护和管理提供依据。

地质气象参考

参考现场的地质勘察报告,了解地质条件对设备的影响。根据气象资料,合理安排检测时间和检测方法。考虑地质和气象条件对检测设备和检测结果的影响,采取相应的措施。将地质和气象信息纳入检测方案的制定中,提高检测的准确性和可靠性。

分析地质勘察报告,了解土壤类型、地质构造等信息。评估地质条件对设备基础的稳定性和安全性的影响。如在软土地基上,可能需要对设备进行加固处理。

关注气象资料,如气温、降水、风速等。选择合适的检测时间,避免在恶劣天气条件下进行检测。如在高温天气下,可能需要对检测设备进行降温处理;在雨天,需要采取防潮措施。

根据地质和气象条件的变化,调整检测方法和检测参数。如在复杂地质条件下,可能需要采用特殊的检测技术。制定地质气象应急预案,应对突发的地质和气象灾害。

与地质和气象部门保持沟通,获取最新的地质和气象信息。将地质和气象信息实时更新到检测方案中,确保检测工作的顺利进行。定期对地质和气象条件进行评估和总结,为后续的检测工作提供经验参考。

其他资料核对

核对采购人提供的其他相关资料,确保资料的真实性和有效性。检查资料的格式和内容是否符合要求,如有问题及时与采购人沟通。将其他资料与技术资料、历史报告等进行关联和整合,形成完整的资料体系。对其他资料进行妥善保管,以便在检测过程中随时查阅。

对其他资料进行逐一审查,核实其来源和真实性。检查资料的格式是否规范,内容是否完整准确。如发现资料存在问题,及时与采购人联系,要求其补充或更正。

将其他资料与技术资料、历史报告等进行关联,建立资料之间的逻辑关系。通过整合资料,形成一个完整的资料体系,为检测工作提供全面的支持。对整合后的资料进行分类存储,便于管理和查阅。

制定资料保管制度,明确资料的保管责任和保管方式。将其他资料存储在安全的地方,防止资料丢失或损坏。定期对资料进行清理和归档,确保资料的整洁和有序。

任务初步评估

技术难度评估

检测方法分析

对DR/χ/γ射线检测等方法进行分析,评估其在本项目中的适用性。考虑检测部位的特点和要求,选择最适合的检测方法。分析检测方法的优缺点,制定相应的应对措施。与行业标准和规范进行对比,确保检测方法的合法性和有效性。

针对不同的检测部位和检测要求,详细分析各种检测方法的原理和适用范围。比较不同检测方法的灵敏度、分辨率、检测速度等指标,选择最能满足项目需求的方法。对于检测方法的缺点,制定相应的改进措施,如采用辅助检测方法、优化检测参数等。

定期对检测方法进行评估和更新,确保其始终符合行业标准和规范。关注行业的最新发展动态,引入先进的检测技术和方法。与相关专家进行交流和探讨,获取专业的意见和建议。

在选择检测方法时,充分考虑检测人员的技术水平和设备的配备情况。对检测人员进行针对性的培训,提高其对检测方法的掌握程度。确保检测方法的实施能够得到有效的技术支持和保障。

设备要求考量

确定检测所需的设备类型和规格,确保设备的先进性和准确性。检查设备的数量是否满足检测任务的需求,如有不足及时调配。评估设备的状态和性能,确保设备能够正常运行。考虑设备的维护和保养情况,制定相应的设备管理计划。

根据检测方法和检测任务的要求,选择合适的设备类型和规格。对市场上的设备进行调研和比较,选择性能优越、质量可靠的设备。检查设备的数量是否足够,避免因设备短缺影响检测进度。

对设备进行全面的检查和测试,评估其状态和性能。如发现设备存在故障或隐患,及时进行维修和处理。建立设备档案,记录设备的使用情况和维护历史。

制定设备维护和保养计划,定期对设备进行保养和校准。培训设备操作人员,提高其对设备的操作和维护能力。建立设备应急调配机制,确保在设备出现故障时能够及时更换或调配。

人员能力评估

评估检测人员的专业知识和技能水平,是否具备RTⅡ、UTⅡ、MTⅡ、PTⅡ及以上证书。考察检测人员的工作经验和实际操作能力,是否能够熟练使用检测设备。考虑检测人员的团队协作能力和沟通能力,确保检测工作的顺利进行。根据检测任务的难度和要求,合理安排检测人员的分工。

审查检测人员的资质证书,确保其具备相应的专业资格。通过面试、笔试和实际操作考核等方式,评估检测人员的专业知识和技能水平。了解检测人员的工作经验和项目经历,考察其在实际工作中的表现。

观察检测人员在团队合作中的表现,评估其团队协作能力和沟通能力。一个良好的团队协作环境能够提高检测工作的效率和质量。根据检测任务的难度和要求,合理分配检测人员的工作任务,确保每个人都能发挥其优势。

定期对检测人员进行培训和考核,提高其专业水平和综合素质。关注检测人员的职业发展需求,为其提供晋升和学习的机会。建立激励机制,鼓励检测人员积极参与检测工作,提高工作积极性和主动性。

技术风险应对

识别检测过程中可能出现的技术风险,如检测结果不准确、设备故障等。制定相应的风险应对措施,如备用检测方法、设备应急预案等。加强对检测过程的监控和管理,及时发现和解决技术问题。与技术专家保持沟通,获取技术支持和指导。

对检测过程进行全面的风险评估,分析可能出现的技术风险及其影响程度。针对不同的风险,制定具体的应对措施。如对于检测结果不准确的风险,可以采用多种检测方法进行验证;对于设备故障的风险,制定设备应急预案,确保能够及时更换或维修设备。

建立技术风险监控体系,实时监测检测过程中的技术参数和设备状态。一旦发现异常情况,及时采取措施进行处理。加强对检测人员的培训和管理,提高其对技术风险的识别和应对能力。

与技术专家建立长期的合作关系,定期邀请专家进行技术指导和培训。在遇到技术难题时,及时向专家咨询,获取专业的解决方案。不断总结技术风险应对的经验教训,完善风险应对措施。

时间成本预估

检测时间估算

分析检测项目的工作量,确定每个检测环节所需的时间。考虑检测设备的检测速度和效率,合理安排检测顺序。预估现场准备工作的时间,如设备安装、调试等。预留一定的时间作为应急缓冲期,以应对可能出现的延误情况。

对检测项目进行详细的分解,明确每个检测环节的具体工作内容和工作量。根据检测设备的性能和检测方法的要求,估算每个环节所需的时间。考虑检测过程中可能出现的等待时间,如设备预热、样品制备等。

合理安排检测顺序,避免不必要的时间浪费。如先进行简单的检测项目,再进行复杂的项目;先检测容易到达的部位,再检测难以到达的部位。对现场准备工作进行详细的规划,确保设备安装、调试等工作能够顺利进行。

预留一定的应急缓冲期,以应对可能出现的突发情况,如设备故障、天气变化等。根据项目的实际情况,确定应急缓冲期的时长。定期对检测时间估算进行评估和调整,确保其准确性和合理性。

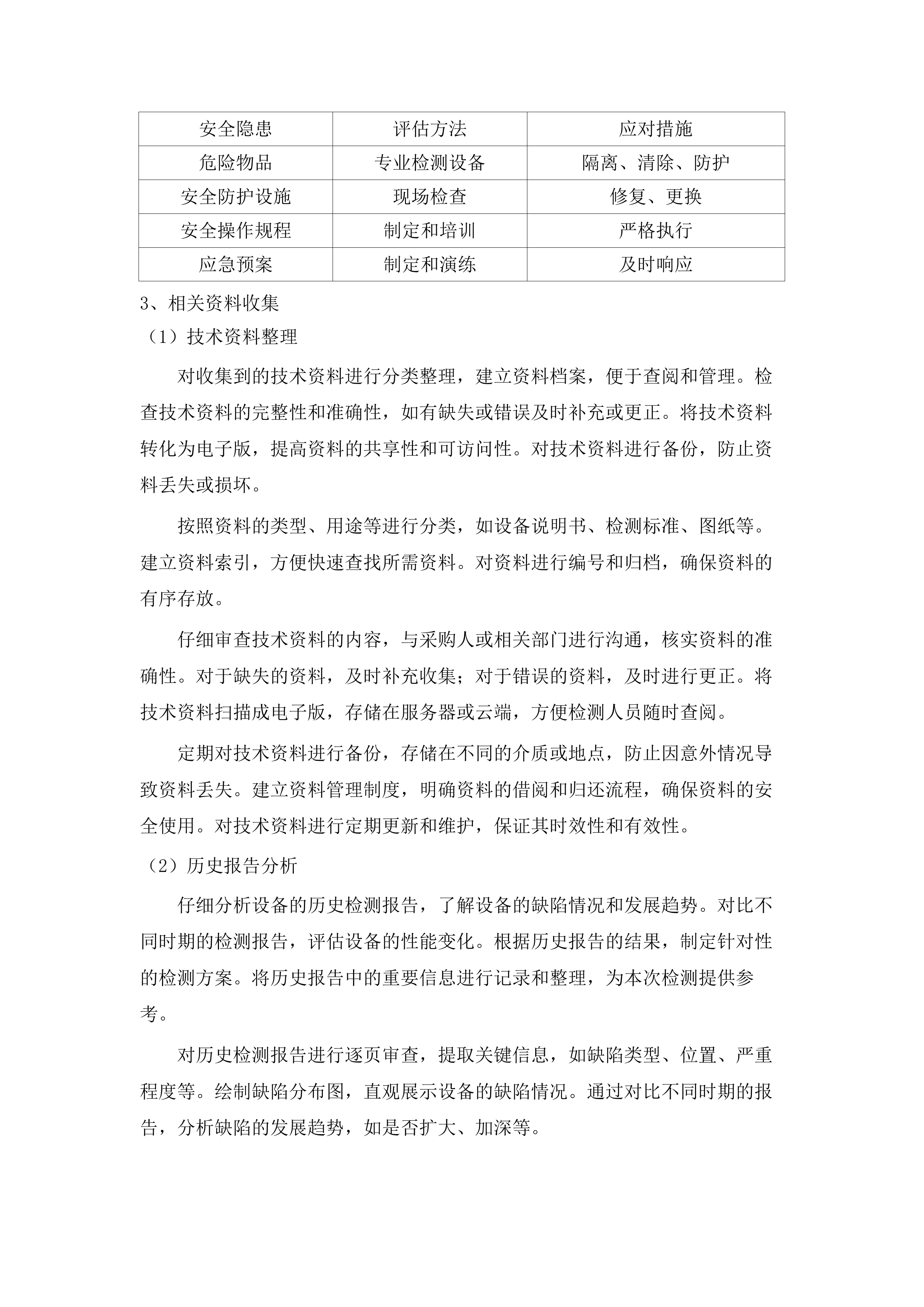

检测环节

工作量估算

所需时间

备注

设备安装调试

XXX

XXX

考虑设备数量和复杂程度

检测前准备

XXX

XXX

包括样品制备等

实际检测

XXX

XXX

根据检测方法和部位

数据处理和报告编制

XXX

XXX

确保报告准确及时

进度安排规划

根据检测时间估算,制定详细的检测进度计划。明确每个阶段的开始时间和结束时间,确保检测工作按时完成。合理安排人员和设备的使用,避免资源浪费和冲突。与采购人沟通,协调检测进度与其他工作的关系。

将检测项目划分为不同的阶段,如准备阶段、检测阶段、报告编制阶段等。为每个阶段设定明确的时间节点和工作目标。根据检测进度计划,合理安排人员和设备的调配,确保各项工作有序进行。

在制定进度计划时,充分考虑可能出现的风险和延误因素。为每个阶段预留一定的弹性时间,以应对突发情况。定期对进度计划进行检查和评估,及时调整计划以确保检测工作按时完成。

与采购人保持密切沟通,及时汇报检测进度和遇到的问题。协调检测进度与其他工作的关系,避免相互干扰。如在检测过程中需要其他部门的配合,提前与相关部门进行沟通和协调。

阶段

开始时间

结束时间

工作内容

负责人

准备阶段

XXX

XXX

设备安装调试、人员培训等

XXX

检测阶段

XXX

XXX

实际检测工作

XXX

报告编制阶段

XXX

XXX

数据处理、报告撰写和审核

XXX

成本构成分析

分析检测项目的成本构成,包括人员工资、设备租赁、材料采购等。根据市场价格和实际情况,预估各项成本的费用。考虑成本的控制和节约措施,如优化检测方案、合理使用设备等。与采购人协商检测费用,确保成本在预算范围内。

对检测项目的各项成本进行详细的分类和分析,明确各项成本的来源和占比。通过市场调研和询价,了解各项成本的市场价格。根据检测项目的实际需求,预估各项成本的费用。

制定成本控制和节约措施,优化检测方案,减少不必要的检测环节和材料使用。合理安排设备的使用,提高设备的利用率。对成本进行实时监控和管理,及时发现和解决成本超支的问题。

与采购人进行充分的沟通,协商检测费用的合理范围。根据成本估算和市场行情,提出合理的报价。在保证检测质量的前提下,尽量降低成本,提高项目的经济效益。

成本控制措施

建立成本控制制度,加强对成本的管理和监督。严格控制人员费用和设备费用的支出,避免不必要的浪费。优化检测方案,减少检测材料的使用量。定期对成本进行核算和分析,及时调整成本控制策略。

制定成本控制的目标和指标,明确各部门和人员在成本控制中的职责和任务。建立成本核算和分析体系,定期对成本进行统计和分析。通过成本分析,找出成本控制的关键点和薄弱环节,采取针对性的措施进行改进。

严格控制人员费用的支出,合理安排人员的工作任务和工作时间。避免人员闲置和加班浪费。对设备费用进行精细化管理,选择性价比高的设备进行租赁或采购。定期对设备进行维护和保养,延长设备的使用寿命。

优化检测方案,采用先进的检测技术和方法,减少检测材料的使用量。对检测材料进行合理的采购和库存管理,避免材料的积压和浪费。定期对成本控制措施的实施效果进行评估和总结,不断完善成本控制策略。

风险因素识别

技术风险

2025年度无损检测外委服务项目.docx