双阳检察2025年度下半年协助办案履职服务投标方案

第一章 项目总体实施方案

5

第一节 项目现状分析

5

一、 案件卷宗处理现状

6

二、 辅助性工作运行情况

12

三、 机动车驾驶服务现状

17

第二节 案件卷宗整理方案

40

一、 卷宗接收管理规范

40

二、 卷宗分类整理标准

55

三、 电子化录入实施方案

78

四、 归档质量保障措施

94

第三节 其他辅助工作方案

104

一、 文书整理服务规范

104

二、 信息录入操作流程

117

三、 数据统计分析服务

122

四、 案件材料传递机制

134

第四节 司机服务方案

144

一、 司机人员配置方案

144

二、 驾驶安全管理规范

155

三、 车辆日常管理制度

162

四、 车辆维护保养方案

168

第二章 服务管理方案

181

第一节 服务管理制度

181

一、 服务标准规范

181

二、 服务监督机制

196

三、 投诉处理办法

212

第二节 岗位设置

224

一、 案件资料整理员配置

224

二、 文书录入员岗位设定

236

三、 驾驶员岗位配置

255

四、 人员调配机制

269

第三节 工作流程

276

一、 案件卷宗管理流程

276

二、 文书录入工作流程

290

三、 驾驶服务工作流程

304

第四节 工作职责

313

一、 案件资料整理员职责

313

二、 文书录入员职责

331

三、 驾驶员工作职责

345

四、 辅助性工作任务

353

第五节 行为准则

367

一、 职业形象规范

367

二、 纪律要求细则

388

三、 保密行为规范

408

四、 车辆使用规范

425

五、 考核评估标准

433

第三章 服务保障措施

449

第一节 内部管理制度

449

一、 组织架构搭建

449

二、 标准化操作体系

462

三、 制度执行监督

477

四、 制度动态优化

492

第二节 岗位责任制度

515

一、 岗位职责界定

515

二、 责任落实机制

534

三、 绩效考核体系

547

四、 岗位动态管理

560

第三节 职业道德规范制度

567

一、 职业行为准则

567

二、 保密管理体系

589

三、 服务行为管控

601

四、 职业道德培育

627

第四节 档案管理措施

634

一、 卷宗管理流程

634

二、 档案同步管理

652

三、 档案利用规范

666

四、 档案安全保障

671

第五节 管理保证措施

694

一、 项目组织保障

694

二、 服务响应机制

715

三、 质量控制体系

727

四、 持续改进管理

746

第六节 风险控制措施

770

一、 风险识别机制

770

二、 风险防控策略

783

三、 风险管控实施

804

四、 事后改进机制

815

第四章 应急保证措施

838

第一节 紧急情况预案

838

一、 案件卷宗资料安全保障预案

838

二、 车辆驾驶突发状况应对预案

852

三、 信息系统运行保障预案

863

四、 人员缺岗应急替补预案

872

第二节 紧急情况处理措施

877

一、 应急响应时间标准规范

877

二、 应急联络协调机制

895

三、 现场处置操作规范

905

四、 事后处理改进机制

916

第三节 风险抵抗措施

924

一、 人员操作风险防控措施

924

二、 车辆驾驶安全保障措施

935

三、 卷宗资料安全保障措施

951

四、 信息系统安全防护措施

964

第四节 隐患精准排查措施

982

一、 卷宗管理隐患排查机制

982

二、 车辆安全隐患排查措施

996

三、 信息系统运行监测措施

1009

四、 人员操作风险排查方案

1022

第五节 风险管理措施

1034

一、 项目风险识别清单管理

1034

二、 风险等级评估标准规范

1050

三、 风险预警响应机制

1059

四、 风险处置闭环管理流程

1070

第五章 人员培训方案

1087

第一节 培训流程

1087

一、 岗前培训规划

1087

二、 在岗培训实施

1102

三、 专项技能提升培训

1113

第二节 培训内容

1124

一、 案件卷宗整理规范

1124

二、 文书录入标准

1134

三、 辅助性工作流程

1150

四、 机动车驾驶安全操作规程

1162

五、 职业道德规范

1178

六、 应急处置流程

1192

第三节 考勤要求定期人员考核

1205

一、 日常考勤管理机制

1205

二、 月度考核计划

1221

三、 季度考核规划

1234

四、 年度考核方案

1247

第四节 培训方式

1260

一、 线上培训安排

1260

二、 线下集中授课

1267

三、 实操演练组织

1282

四、 案例分析研讨

1294

项目总体实施方案

项目现状分析

案件卷宗处理现状

全年案件量需求评估

案件量规模分析

1)全年约2200件的案件量,表明案件卷宗处理工作具备一定规模与持续性,需构建稳定且高效的处理流程。稳定的流程可保障案件卷宗处理工作有条不紊地推进,避免出现混乱与延误。高效的流程则能在规定时间内完成大量案件卷宗的处理,满足检察机关的办案需求。

2)案件量分布或许存在不均衡性,某些时间段可能会有案件集中送达的情况,这对卷宗处理的及时性构成挑战。一旦案件集中送达,若处理不及时,可能会影响检察机关的办案进度。因此,需要制定灵活的应对策略,以确保在案件集中时也能高效处理。

3)随着业务的不断发展,案件量可能呈现一定的增长趋势,所以在处理方案中需预留一定的弹性空间。预留弹性空间可使处理方案能够适应案件量的变化,避免因案件量增加而导致处理工作陷入困境。

人力与资源需求

需求类别

具体需求

重要性

人员配置

基于全年案件量,需合理配置足够人员负责案件卷宗的接收、整理和归档工作。人员数量应根据案件量的大小和处理流程的复杂程度进行科学计算,以确保工作的高效完成。

人员是案件卷宗处理工作的核心力量,合理的人员配置可提高工作效率和质量。

物资资源配备

为满足案件卷宗处理需求,需配备相应物资资源,如存储设备、办公用品等。存储设备要具备足够的容量和良好的性能,以确保案件卷宗的安全存储。办公用品要保证质量和数量,以满足日常工作的需要。

物资资源是案件卷宗处理工作的物质基础,充足的物资资源可保障工作的顺利进行。

人员专业素质提升

人员的专业素质和工作效率对案件卷宗处理的质量和进度至关重要,需进行专业培训和绩效管理。专业培训可提升人员的业务能力和操作技能,绩效管理可激励人员提高工作效率和质量。

高素质的人员可提高案件卷宗处理的准确性和及时性,保障工作的顺利开展。

时间周期要求

要求类别

具体要求

重要性

整体时间规划

要在规定的服务工期内完成全年约2200件案件卷宗的处理工作,需制定合理的时间计划。时间计划应充分考虑案件量的分布情况和处理流程的各个环节,确保工作的有序进行。

合理的时间计划可保障案件卷宗处理工作按时完成,避免延误。

单个案件处理时间限制

每个案件卷宗从接收到归档都有一定的时间限制,需确保不影响检察机关的办案流程。严格的时间限制可提高工作效率,保障检察机关的办案进度。

单个案件处理时间的控制是保证整体工作进度的关键。

紧急案件处理机制

对于紧急案件的卷宗,需建立快速处理机制,以满足特殊情况下的需求。快速处理机制应包括优先处理流程、专人负责等措施,确保紧急案件能够及时得到处理。

紧急案件处理机制可保障检察机关在特殊情况下的办案需求。

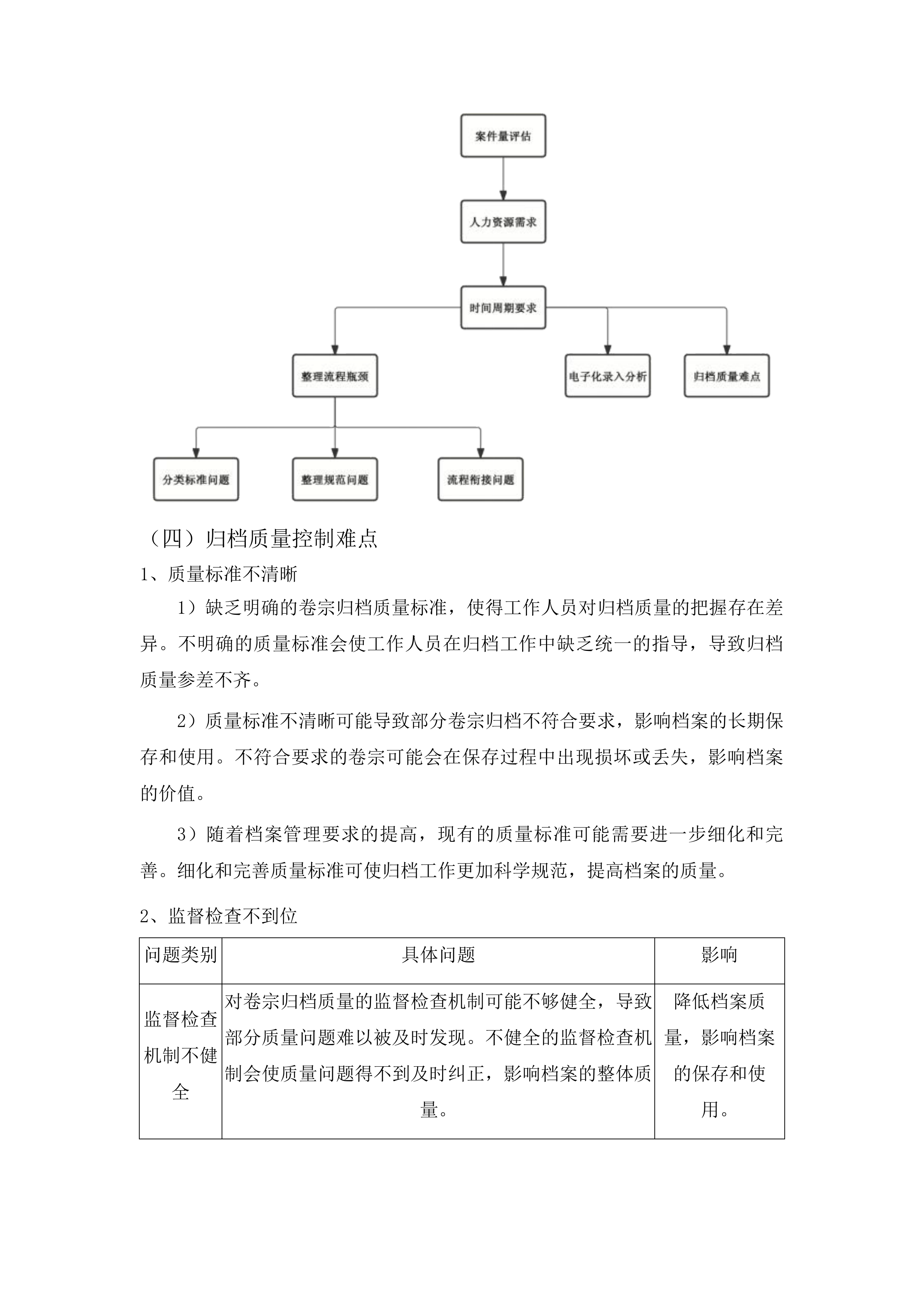

卷宗整理流程瓶颈

分类标准不明确

1)缺乏统一明确的卷宗分类标准,致使不同人员对卷宗分类存在差异,严重影响整理效率。不同的分类方式会使卷宗整理工作缺乏一致性和规范性,增加整理的难度和时间成本。

2)分类标准不清晰可能造成卷宗归档混乱,极大增加后续查找和使用的难度。混乱的归档方式会使卷宗难以快速定位,影响检察机关的工作效率。

3)随着案件类型的日益多样化,现有的分类标准可能无法满足实际需求,需要及时更新和完善。及时更新分类标准可使卷宗分类更加科学合理,提高整理和使用效率。

人员专业培训

整理规范不统一

1)不同人员在卷宗整理过程中操作规范不一致,如文件装订方式、页码编写等存在差异。操作规范的不一致会使卷宗外观不整齐,影响档案的整体质量。

2)整理规范不统一可能导致卷宗外观不整齐,严重影响档案的整体质量。不整齐的卷宗不仅影响美观,还可能影响档案的保存和使用。

3)缺乏明确的整理规范培训,使得新入职人员难以快速掌握正确的整理方法。明确的整理规范培训可使新入职人员尽快熟悉工作流程,提高工作效率和质量。

卷宗整理规范培训

流程衔接不顺畅

1)案件卷宗在接收、整理、录入和归档等环节之间的衔接可能存在问题,导致工作效率低下。环节之间的衔接不畅会使工作出现延误和重复劳动,降低工作效率。

2)环节之间的信息传递不及时或不准确,可能导致卷宗处理出现延误或错误。准确及时的信息传递是保证工作顺利进行的关键。

3)缺乏有效的沟通机制和协调措施,使得各环节工作人员之间的协作不够紧密。有效的沟通机制和协调措施可使各环节工作人员之间的协作更加紧密,提高工作效率。

电子化录入现状分析

录入设备与技术

1)现有的录入设备可能存在性能不足的问题,如扫描速度慢、识别准确率低等。性能不足的录入设备会影响录入工作的效率和质量,增加工作时间和成本。

2)录入技术可能相对落后,无法满足大规模案件卷宗电子化录入的需求。落后的录入技术会使录入工作难以高效完成,影响检察机关的信息化建设。

3)缺乏对录入设备的定期维护和更新,可能导致设备故障频繁,影响录入工作的正常进行。定期的维护和更新可保证录入设备的正常运行,提高工作效率。

电子化录入设备维护

人员录入能力

1)部分工作人员的录入技能可能不够熟练,导致录入速度慢、错误率高。不熟练的录入技能会使录入工作效率低下,影响工作进度。

2)缺乏对录入人员的专业培训,使得他们对电子化录入系统的操作不够熟悉。专业培训可使录入人员熟悉系统操作,提高录入效率和质量。

3)人员的工作态度和责任心也会影响录入质量,如粗心大意可能导致录入信息错误。良好的工作态度和责任心可保证录入信息的准确性和完整性。

数据安全与管理

1)电子化录入的数据存在安全风险,如数据泄露、丢失等问题。数据安全是电子化录入工作的重要保障,一旦数据出现安全问题,可能会给检察机关带来严重的损失。

2)缺乏完善的数据安全管理制度和措施,无法有效保障数据的安全性和完整性。完善的数据安全管理制度和措施可降低数据安全风险,保障数据的安全。

3)对录入数据的存储和管理不够规范,可能导致数据查找和使用困难。规范的数据存储和管理可提高数据的查找和使用效率,为检察机关的工作提供有力支持。

归档质量控制难点

质量标准不清晰

1)缺乏明确的卷宗归档质量标准,使得工作人员对归档质量的把握存在差异。不明确的质量标准会使工作人员在归档工作中缺乏统一的指导,导致归档质量参差不齐。

2)质量标准不清晰可能导致部分卷宗归档不符合要求,影响档案的长期保存和使用。不符合要求的卷宗可能会在保存过程中出现损坏或丢失,影响档案的价值。

3)随着档案管理要求的提高,现有的质量标准可能需要进一步细化和完善。细化和完善质量标准可使归档工作更加科学规范,提高档案的质量。

监督检查不到位

问题类别

具体问题

影响

监督检查机制不健全

对卷宗归档质量的监督检查机制可能不够健全,导致部分质量问题难以被及时发现。不健全的监督检查机制会使质量问题得不到及时纠正,影响档案的整体质量。

降低档案质量,影响档案的保存和使用。

监督检查人员素质参差不齐

监督检查人员的专业水平和责任心可能参差不齐,影响检查效果。专业水平和责任心不足的监督检查人员可能无法准确发现质量问题,影响监督检查的有效性。

降低监督检查的准确性和有效性。

缺乏有效反馈和整改措施

缺乏对监督检查结果的有效反馈和整改措施,使得质量问题得不到根本解决。没有有效的反馈和整改措施,质量问题会反复出现,影响档案的质量。

导致质量问题持续存在,影响档案质量。

人员意识不足

1)部分工作人员对卷宗归档质量的重要性认识不足,存在敷衍了事的现象。认识不足会使工作人员在归档工作中缺乏认真负责的态度,影响归档质量。

2)缺乏对工作人员的质量意识培训,使得他们在工作中不能自觉遵守质量标准。质量意识培训可提高工作人员对归档质量的认识,促使他们自觉遵守质量标准。

3)人员的流动性可能导致新入职人员对归档质量要求不熟悉,影响整体归档质量。新入职人员不熟悉归档质量要求,可能会在工作中出现错误,影响档案的质量。

卷宗归档质量监督

辅助性工作运行情况

文书处理效率评估

文书接收及时性评估

1)通过审查文书接收记录,确定各类文书是否在规定时间内接收。这有助于及时发现接收环节可能存在的问题,避免因文书接收不及时影响后续工作。同时,对接收记录的审查也能反映出相关人员对时间要求的遵守情况。

2)评估接收环节的流程是否顺畅,查看有无因人为或系统原因导致的延误。若存在人为因素,可通过培训或调整人员职责来解决;若为系统问题,则需及时进行优化或修复,以确保文书接收的高效性。

3)分析不同类型文书接收的平均时长,找出可能存在的瓶颈。不同类型的文书可能有不同的接收要求和流程,通过分析平均时长,能有针对性地对接收流程进行改进,提高整体接收效率。

4)检查是否存在文书积压未及时接收的情况。文书积压会导致工作堆积,影响后续处理进度,若发现积压情况,需及时采取措施,如增加人力或优化流程,确保文书及时接收。

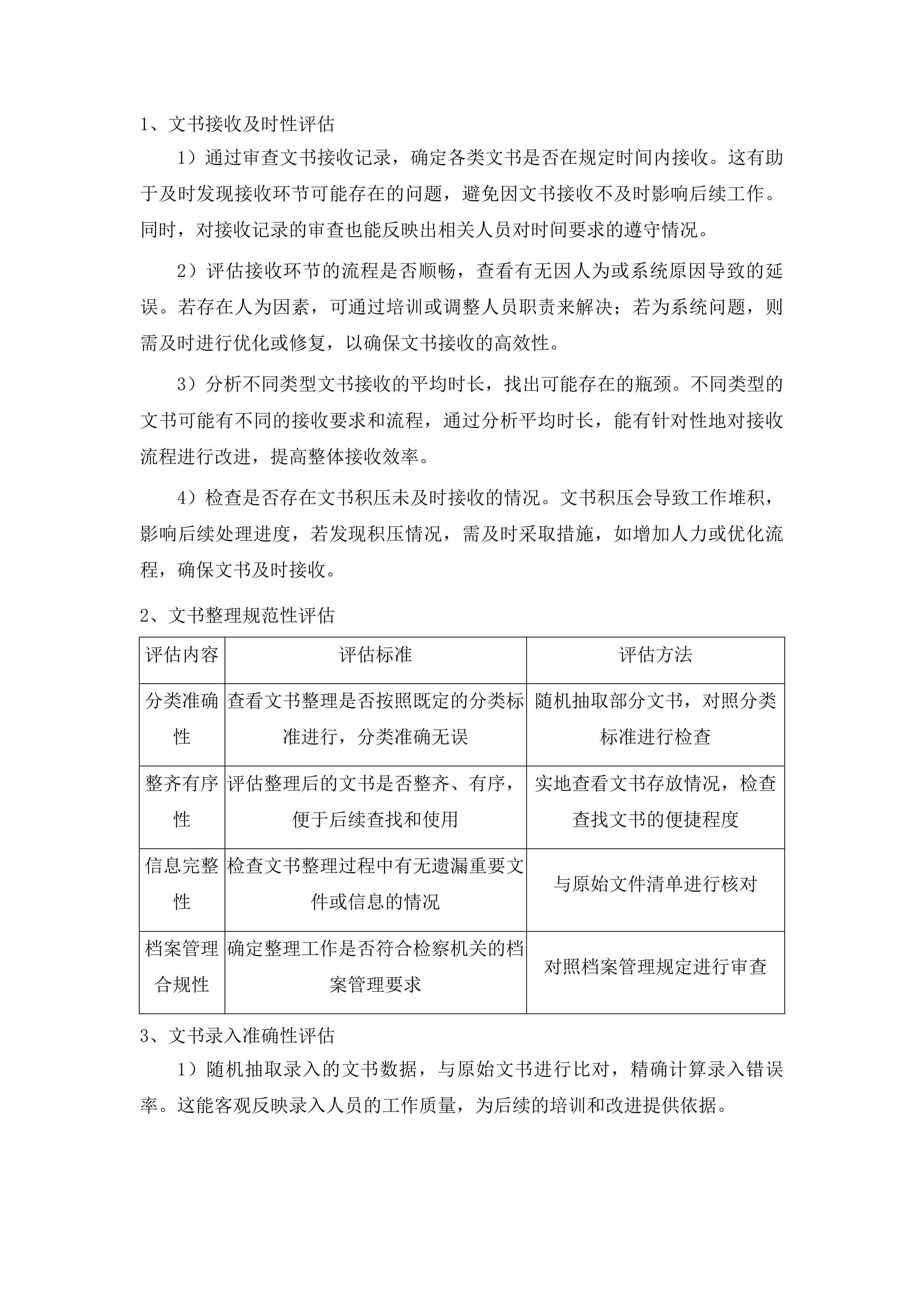

文书整理规范性评估

评估内容

评估标准

评估方法

分类准确性

查看文书整理是否按照既定的分类标准进行,分类准确无误

随机抽取部分文书,对照分类标准进行检查

整齐有序性

评估整理后的文书是否整齐、有序,便于后续查找和使用

实地查看文书存放情况,检查查找文书的便捷程度

信息完整性

检查文书整理过程中有无遗漏重要文件或信息的情况

与原始文件清单进行核对

档案管理合规性

确定整理工作是否符合检察机关的档案管理要求

对照档案管理规定进行审查

文书录入准确性评估

1)随机抽取录入的文书数据,与原始文书进行比对,精确计算录入错误率。这能客观反映录入人员的工作质量,为后续的培训和改进提供依据。

2)检查录入的数据格式是否规范,查看有无乱码、错行等问题。数据格式规范是保证信息准确读取和使用的基础,若存在格式问题,需及时进行调整和修正。

3)评估录入人员对文书内容的理解和录入的完整性。录入人员不仅要准确录入数据,还需理解文书内容,确保录入信息的完整和准确。

4)查看是否存在录入数据与实际文书内容不符的情况。若发现不符情况,需及时查明原因,追究相关人员责任,并进行纠正。

信息录入规范性检查

录入数据格式检查

1)严格检查录入的数据是否符合规定的格式要求,如日期、数字、文本等格式。规范的数据格式有助于提高信息的准确性和可读性,方便后续的统计和分析。

2)查看是否存在数据格式混乱,导致信息无法正常读取或统计的情况。若出现格式混乱,需及时进行清理和修正,确保信息的正常使用。

3)评估录入系统对不同格式数据的兼容性。兼容性良好的系统能更好地适应各种数据格式,减少因格式问题导致的错误和延误。

4)确定是否有因格式问题导致的数据丢失或错误。若发现数据丢失或错误,需及时采取措施进行恢复和纠正,避免对工作造成影响。

信息录入规范性检查

录入信息完整性检查

1)仔细核对录入的信息是否涵盖了文书或案件的所有必要内容。完整的信息是开展后续工作的基础,若存在信息缺失,可能会导致工作失误或延误。

2)检查是否存在关键信息缺失的情况,如当事人信息、案件编号等。关键信息的缺失会严重影响信息的准确性和可用性,需及时补充完整。

3)评估录入人员对信息完整性的重视程度和操作规范。通过培训和教育,提高录入人员对信息完整性的认识,确保其按照规范进行操作。

4)查看是否有因信息不完整而影响后续工作开展的情况。若发现因信息不完整导致的问题,需及时采取措施进行解决,避免问题扩大化。

录入信息准确性检查

1)通过与原始资料对比,严格验证录入信息的准确性。这是确保信息质量的重要环节,能及时发现录入过程中可能出现的错误。

2)检查是否存在录入错误,如错别字、数据错误等。对发现的错误,需及时进行纠正,避免因错误信息导致的误解或失误。

3)评估录入过程中的审核机制是否有效。有效的审核机制能在一定程度上防止错误信息的录入,提高信息的准确性。

4)确定是否有因录入错误导致的工作失误或误解。若发现因录入错误导致的问题,需及时进行处理,并对相关人员进行教育和培训。

材料传递流程现状

传递环节合理性评估

1)深入分析材料传递经过的环节是否必要,查看有无冗余环节。对不必要的环节进行精简,能提高传递效率,减少时间和资源的浪费。

2)评估每个传递环节的时间消耗是否合理。通过对时间消耗的分析,可找出耗时较长的环节,进行优化和改进。

3)检查传递环节中是否存在职责不清、推诿现象。明确各环节的职责,能避免因职责不清导致的工作延误和失误。

4)确定传递流程是否符合检察机关的工作效率要求。若不符合要求,需对传递流程进行调整和优化,确保工作的高效开展。

传递时间及时性评估

1)统计材料在各环节的传递时间,确定是否按时完成传递。通过对传递时间的统计和分析,能及时发现传递过程中可能存在的问题,采取措施确保按时传递。

2)分析是否存在因传递不及时导致的工作延误情况。若发现因传递不及时导致的延误,需查明原因,追究相关人员责任,并进行改进。

3)评估传递过程中是否有不可抗力因素影响传递时间。对于不可抗力因素,需提前制定应对措施,尽量减少其对传递时间的影响。

4)检查是否有对传递时间进行有效监控和预警的机制。有效的监控和预警机制能及时发现传递时间异常情况,采取措施进行调整。

传递信息准确性评估

1)核对传递过程中信息是否准确无误,查看有无信息失真情况。准确的信息传递是保证工作顺利开展的关键,若存在信息失真,需及时进行纠正。

2)检查是否存在因信息错误导致的工作失误或误解。对因信息错误导致的问题,需及时进行处理,并采取措施防止类似问题再次发生。

3)评估传递人员对信息准确性的重视程度和操作规范。通过培训和教育,提高传递人员对信息准确性的认识,确保其按照规范进行操作。

4)查看是否有对传递信息进行审核和确认的机制。有效的审核和确认机制能保证传递信息的准确性和可靠性。

机动车驾驶服务现状

十二台执法车管理现状

车辆调度安排情况

日常调度频率

1)统计日常执法任务中执法车的调度次数,以此评估调度的频繁程度。这有助于了解执法工作对车辆的依赖程度,以及车辆资源在日常工作中的使用强度。通过对调度次数的统计分析,能够直观地反映出不同时间段车辆的繁忙程度。

2)分析不同时间段的调度频率差异,为优化调度提供依据。不同时间段的执法任务量可能存在较大差异,例如工作日与休息日、白天与夜晚等。通过对比这些时间段的调度频率,可以找出规律,合理安排车辆资源,避免在高峰时段出现车辆不足的情况,同时在低谷时段减少车辆闲置。

3)研究调度频率与执法任务量的关系,合理安排车辆资源。执法任务量的变化会直接影响车辆的调度需求,通过建立两者之间的关联模型,可以更加科学地进行车辆调度。根据任务量的预测,提前做好车辆的调配准备,提高执法效率,降低运营成本。

执法车调度

调度响应时间

1)记录从接到调度任务到车辆出发的时间,评估调度响应的及时性。这是衡量调度效率的重要指标,快速的响应时间能够确保执法人员及时到达现场,提高执法效果。通过对响应时间的记录和分析,可以发现调度过程中可能存在的延误环节,以便采取针对性的改进措施。

2)分析影响调度响应时间的因素,如车辆位置、司机状态等。车辆的停放位置和司机的在岗状态会直接影响响应时间。例如,车辆停放分散可能导致寻找车辆的时间增加,司机疲劳或不在岗位也会延误出发时间。针对这些因素,制定相应的解决方案,如合理规划车辆停放位置、优化司机排班制度等。

3)制定缩短调度响应时间的措施,提高执法效率。根据分析结果,采取具体的改进措施,如建立快速响应机制、加强司机培训等。通过提高调度响应的及时性,能够更好地满足执法工作的需求,提升整体执法效能。

调度合理性评估

1)评估调度安排是否符合执法任务的紧急程度和重要性。执法任务有不同的紧急程度和重要性,调度安排应优先满足紧急和重要的任务。通过对调度记录的审查,判断是否存在资源分配不合理的情况,确保车辆能够及时投入到关键执法行动中。

2)分析调度过程中是否存在资源浪费或不合理分配的情况。例如,是否存在车辆重复调度、空驶里程过长等问题。这些问题会增加运营成本,降低资源利用效率。通过对调度数据的深入分析,找出资源浪费的环节,并采取相应的优化措施。

3)根据评估结果,调整调度策略,提高车辆使用效率。根据评估发现的问题,制定新的调度策略,如优化调度算法、加强车辆共享等。通过不断调整和完善调度策略,使车辆资源得到更加合理的利用,提高执法工作的整体效益。

评估指标

评估内容

评估结果

改进措施

任务匹配度

调度安排与执法任务的紧急程度和重要性的契合度

部分任务调度不够合理

建立任务优先级评估机制,优先调度车辆执行紧急重要任务

资源利用率

车辆的使用效率,包括空驶里程、闲置时间等

存在一定的资源浪费

优化调度算法,减少车辆空驶里程,提高车辆共享率

调度灵活性

调度安排对突发任务的响应能力

灵活性有待提高

建立应急调度预案,确保能够及时调配车辆应对突发情况

车辆使用登记情况

登记信息完整性

1)检查登记信息是否包含使用时间、里程数、目的地等必要内容。这些信息是了解车辆使用情况的基础,完整的登记信息有助于对车辆的使用进行有效管理和监督。通过定期检查登记信息的完整性,可以及时发现信息缺失的情况,并要求司机补充完善。

2)统计登记信息不完整的比例,分析原因并采取改进措施。登记信息不完整可能是由于司机疏忽、登记流程不清晰等原因导致的。通过对不完整信息比例的统计分析,找出问题的根源,如加强司机培训、优化登记流程等,提高登记信息的完整性。

3)建立登记信息审核机制,确保信息的准确性和完整性。设立专门的审核岗位或采用信息化手段对登记信息进行审核,及时发现并纠正错误信息。通过审核机制的建立,保证登记信息能够真实反映车辆的使用情况,为车辆管理提供可靠的数据支持。

执法车停放管理

登记信息准确性

1)通过与车辆行驶记录等数据对比,验证登记信息的准确性。车辆行驶记录如行车记录仪、GPS定位系统等能够提供真实的行驶数据,将这些数据与登记信息进行对比,可以发现登记信息中可能存在的误差。对于不准确的登记信息,及时要求司机进行更正。

2)对登记信息不准确的情况进行调查和处理,追究相关人员责任。登记信息不准确可能会影响车辆的管理和调度决策,因此需要对不准确的情况进行严肃处理。通过调查确定责任人员,并采取相应的处罚措施,以起到警示作用,提高司机对登记信息准确性的重视程度。

3)加强对司机的培训,提高其对登记信息准确性的认识。组织司机参加登记信息管理培训,使其了解登记信息的重要性和准确登记的方法。通过培训,增强司机的责任意识,提高登记信息的准确性。

对比项目

登记信息

行驶记录数据

差异情况

处理结果

使用时间

XXX:XXX-XXX:XXX

XXX:XXX-XXX:XXX

存在10分钟差异

要求司机核实并更正登记信息

里程数

100公里

105公里

相差5公里

对司机进行提醒教育,要求准确登记里程数

目的地

XXX街道

XXX街道附近

表述不一致

规范目的地登记格式,要求司机准确填写

登记信息统计分析

1)对登记信息进行分类统计,分析车辆使用规律和趋势。按照时间、任务类型、车辆编号等维度对登记信息进行分类统计,通过数据分析可以发现车辆在不同时间段、不同任务下的使用频率、行驶里程等规律和趋势。这有助于合理安排车辆资源,优化调度策略。

2)根据统计分析结果,优化车辆调度和管理策略。根据车辆使用规律和趋势,调整调度计划,合理分配车辆资源,提高车辆使用效率。例如,在车辆使用高峰期增加车辆调度,在低谷期减少车辆闲置。同时,根据分析结果制定更科学的车辆维护计划,延长车辆使用寿命。

3)为车辆的维护和更新提供数据支持。通过对登记信息的统计分析,可以了解车辆的使用强度、磨损情况等,为车辆的维护和更新提供依据。根据车辆的行驶里程、使用时间等数据,合理安排保养和维修计划,及时更换老化车辆,确保车辆的安全运行。

车辆定期保养

统计维度

统计结果

分析结论

优化建议

时间维度

工作日上午9-11点车辆使用频率最高

该时间段执法任务集中

在该时间段增加车辆调度,确保执法任务顺利进行

任务类型维度

巡逻任务车辆行驶里程较长

巡逻范围广

为巡逻车辆制定更合理的巡逻路线,减少行驶里程

车辆编号维度

部分车辆使用频率过高

车辆分配不均

调整车辆分配,平衡各车辆的使用强度

车辆停放管理情况

停放区域规划

1)根据车辆数量和类型,合理规划停放区域,确保车辆停放有序。考虑到本项目有12台执法执勤车,需要根据车辆的大小、用途等因素,划分出不同的停放区域。这样可以避免车辆随意停放,提高停车场的空间利用率,同时也方便车辆的进出和管理。

2)设置明显的停车标识和引导标志,方便司机停车。清晰的停车标识和引导标志能够帮助司机快速找到停车位,减少停车时间和寻找车位的麻烦。标识应包括车位编号、车辆类型指示等信息,引导标志可以采用箭头、指示灯等形式,确保在不同的光线条件下都能清晰可见。

3)考虑车辆的进出便利性和安全性,优化停放区域布局。在规划停放区域时,要充分考虑车辆的进出通道宽度、转弯半径等因素,确保车辆能够顺利进出。同时,要保证停车场的安全设施完善,如设置防撞设施、消防通道等,避免车辆发生碰撞、火灾等安全事故。

停放秩序管理

1)加强对停车场的巡逻和管理,及时纠正车辆未按规定停放的行为。安排专人定期对停车场进行巡逻,发现车辆未按规定停放时,及时与司机取得联系,要求其立即纠正。通过加强巡逻和管理,可以有效维护停车场的秩序,确保车辆停放整齐有序。

2)对违规停放的车辆进行记录和处理,采取警告、罚款等措施。建立违规停放车辆记录档案,详细记录违规车辆的车牌号、违规时间、违规情况等信息。对于多次违规的车辆,可以采取警告、罚款等处罚措施,以起到警示作用,促使司机遵守停车规定。

3)建立车辆停放信用档案,对多次违规的司机进行重点监管。为每台车辆和司机建立信用档案,记录其停车违规情况。对于信用记录较差的司机,可以加强对其的教育和监管,如要求其参加停车规范培训、限制其停车权限等,提高司机的停车自律意识。

停放安全保障

1)完善停车场的安全设施,如消防设备、防盗设施等。配备足够数量的灭火器、消防栓等消防设备,确保在发生火灾时能够及时进行扑救。同时,安装监控摄像头、门禁系统等防盗设施,防止车辆被盗抢。定期对安全设施进行检查和维护,确保其正常运行。

2)安装监控设备,实时监控停车场的情况,保障车辆安全。监控设备可以覆盖停车场的各个角落,实时记录车辆的进出情况和停车场内的动态。一旦发生异常情况,如车辆碰撞、盗窃等,可以及时发现并采取相应的措施。同时,监控记录也可以作为处理事故和纠纷的证据。

3)制定停车场应急预案,应对突发情况,如火灾、盗窃等。应急预案应包括应急组织机构、应急响应流程、应急处置措施等内容。定期组织应急演练,提高相关人员的应急处置能力。在发生突发情况时,能够迅速启动应急预案,保障车辆和人员的安全。

备用车辆保障

维修响应

应急演练

司机配置合理性分析

司机数量与任务匹配度

任务量统计分析

1)统计不同时间段的执法任务量,确定任务高峰期和低谷期。通过对历史执法任务数据的分析,了解不同时间段的任务分布情况。例如,工作日的白天可能是执法任务的高峰期,而夜间和节假日的任务量相对较少。明确任务高峰期和低谷期有助于合理安排司机的工作时间和任务分配。

2)分析执法任务量的变化趋势,为司机配置提供参考。观察执法任务量随时间的变化趋势,如是否呈季节性变化、是否有逐年增长或下降的趋势等。根据这些趋势预测未来的任务量,从而合理调整司机的数量和工作安排。

3)根据任务量的分布情况,合理安排司机的工作时间和任务分配。在任务高峰期增加司机的工作班次,确保有足够的人力完成执法任务;在低谷期适当减少司机的工作时间,避免人力资源的浪费。同时,根据任务的性质和难度,合理分配司机的任务,提高工作效率。

司机数量评估

1)根据任务量和车辆数量,计算合理的司机数量。考虑到每台执法车都需要有司机驾驶,以及不同时间段的任务需求,结合车辆的使用频率和司机的工作负荷,通过科学的计算方法确定合理的司机数量。确保司机数量既能满足执法任务的需求,又不会造成人员冗余。

2)对比现有司机数量与合理数量的差距,分析司机短缺或过剩的原因。将现有司机数量与计算得出的合理数量进行对比,如果存在差距,深入分析原因。可能是由于业务拓展导致任务量增加,而司机招聘没有及时跟上;或者是人员流失等原因造成司机短缺。对于司机过剩的情况,可能是任务量减少或者司机工作效率提高等因素导致的。

3)根据评估结果,调整司机招聘或调配计划。如果司机短缺,制定招聘计划,及时补充人员;如果司机过剩,可以考虑进行人员调配,如安排部分司机参与其他相关工作,或者优化工作流程提高司机的工作效率,以减少人员闲置。

司机工作负荷分析

1)统计司机的工作时间和行驶里程,评估其工作负荷。通过对司机的工作记录进行统计,了解每个司机的工作时间和行驶里程。长时间的连续工作和过长的行驶里程会增加司机的疲劳度,影响驾驶安全。根据统计结果评估司机的工作负荷是否合理。

2)分析工作负荷过大对司机身体和精神状态的影响,采取相应的措施。工作负荷过大会导致司机疲劳、注意力不集中等问题,增加交通事故的风险。关注司机的身体和精神状态,如定期组织体检、开展心理健康辅导等。同时,合理调整工作安排,避免司机过度劳累。

3)制定合理的工作制度和休息安排,避免司机疲劳驾驶。根据相关法律法规和行业标准,制定科学合理的工作制度和休息安排。例如,规定司机的最长连续工作时间、合理安排休息间隔和休息天数等。通过制度保障,确保司机有足够的休息时间,保持良好的工作状态。

司机技能与岗位适配性

技能要求分析

1)明确执法车驾驶所需的技能和知识,如特殊驾驶技巧、车辆维护等。执法车的驾驶可能需要应对各种复杂的路况和紧急情况,因此司机需要具备特殊的驾驶技巧,如快速反应、紧急制动等。同时,司机还需要了解车辆的基本维护知识,能够进行简单的故障排查和处理。

2)根据技能要求,制定司机招聘和培训的标准。将技能要求纳入司机招聘的条件中,选拔具备相应技能和知识的人员。对于已招聘的司机,根据技能要求制定培训计划,有针对性地进行培训,提高司机的技能水平。

3)分析现有司机技能水平与岗位要求的差距。通过对现有司机的技能评估,了解他们在各个技能方面的掌握情况,找出与岗位要求的差距。针对差距制定个性化的培训方案,帮助司机提升技能,更好地适应岗位需求。

安全驾驶培训

技能项目

岗位要求

现有司机平均水平

差距情况

改进措施

特殊驾驶技巧

熟练掌握紧急制动、快速转向等技巧

部分司机掌握不熟练

存在一定差距

组织专项培训,提高司机特殊驾驶技巧

车辆维护知识

了解车辆基本结构和常见故障排查方法

多数司机了解程度不足

差距较大

开展车辆维护知识培训课程

应急处置能力

能够冷静应对突发情况并采取有效措施

部分司机应变能力较弱

有差距

进行应急演练,提升司机应急处置能力

技能评估方法

1)采用理论考试、实际操作等方式,对司机的技能水平进行评估。理论考试可以考查司机对交通法规、车辆知识等方面的掌握程度;实际操作考试则可以检验司机的驾驶技能和应急处置能力。通过多种评估方式相结合,全面、客观地了解司机的技能水平。

2)建立司机技能档案,记录评估结果和培训情况。为每个司机建立技能档案,详细记录其每次评估的成绩和培训情况。通过技能档案可以跟踪司机的技能提升情况,为后续的培训和岗位安排提供参考。

3)根据评估结果,为司机提供个性化的培训和发展建议。对于技能评估结果不理想的司机,根据其具体的薄弱环节制定个性化的培训计划,帮助他们有针对性地提升技能。同时,为技能水平较高的司机提供进一步发展的建议,如参加高级驾驶培训、担任培训讲师等。

技能培训与提升

1)制定针对性的技能培训计划,提高司机的驾驶技能和专业知识。根据司机技能评估的结果和岗位需求,制定详细的培训计划。培训内容可以包括特殊驾驶技巧、车辆维护知识、应急处置方法等。通过系统的培训,提升司机的整体技能水平。

2)定期组织培训和考核,激励司机不断提升自己的技能水平。定期开展培训课程,并在培训结束后进行考核。对考核成绩优秀的司机给予奖励,如奖金、荣誉证书等;对考核不通过的司机进行补考和再培训,直至其达到要求。通过激励机制,激发司机的学习积极性,促进他们不断提升技能。

3)引入新技术和新设备,让司机及时了解和掌握最新的驾驶知识和技能。随着科技的不断发展,汽车技术和驾驶辅助设备也在不断更新。引入新的技术和设备,如先进的驾驶模拟器、车辆故障诊断系统等,让司机有机会接触和学习最新的驾驶知识和技能。同时,邀请专家进行技术讲座和培训,拓宽司机的视野。

司机排班合理性

排班制度分析

1)分析现有的排班制度,评估其合理性和科学性。检查排班制度是否考虑了司机的工作负荷、休息需求和执法任务的特点。例如,是否存在连续长时间工作、休息时间不足等问题。通过对排班制度的分析,找出其中的不合理之处。

2)检查排班制度是否符合国家劳动法规和司机的身体状况。确保排班制度遵守国家关于工作时间、休息休假等方面的法律法规,保障司机的合法权益。同时,考虑司机的身体状况和承受能力,避免过度劳累对司机的身体健康造成影响。

3)根据分析结果,提出改进排班制度的建议。针对排班制度中存在的问题,提出具体的改进措施。如调整工作班次、增加休息时间、优化排班算法等。通过改进排班制度,提高司机的工作效率和工作满意度。

工作时间与休息安排

1)合理安排司机的工作时间和休息时间,避免疲劳驾驶。根据执法任务的特点和司机的身体状况,制定科学的工作时间和休息时间安排。例如,规定司机连续工作的最长时间,安排适当的休息间隔和休息天数。确保司机在工作过程中有足够的休息时间,保持良好的精神状态。

2)设置适当的休息间隔和休息天数,保障司机的身体健康。在工作过程中,安排短时间的休息间隔,让司机能够缓解疲劳。同时,保证司机每周有足够的休息天数,让他们有时间恢复体力和调整状态。通过合理的休息安排,降低司机疲劳驾驶的风险,保障行车安全。

3)根据司机的工作表现和身体状况,灵活调整工作时间和休息安排。对于工作表现优秀、身体状况较好的司机,可以适当增加工作任务;对于身体状况不佳或工作表现较差的司机,减少工作时间或调整工作岗位。通过灵活的调整,实现人力资源的优化配置,提高工作效率。

排班灵活性与应急响应

1)建立灵活的排班机制,能够及时应对突发执法任务。考虑到执法工作的特殊性,可能会出现突发的紧急任务。建立灵活的排班机制,当有突发任务时,能够迅速调整司机的排班安排,确保有足够的司机能够投入到任务中。

2)制定应急预案,在紧急情况下能够迅速调配司机。应急预案应明确在紧急情况下的调度流程和责任分工。当发生紧急情况时,能够按照预案迅速调配司机,保障执法工作的顺利进行。同时,定期对应急预案进行演练,提高相关人员的应急响应能力。

3)加强与司机的沟通和协调,提高应急响应能力。保持与司机的密切沟通,及时了解他们的工作状态和位置信息。在紧急情况下,能够快速与司机取得联系,告知任务情况并安排工作。通过加强沟通和协调,提高应急响应的速度和效率。

安全驾驶记录评估

事故发生频率统计

事故数据收集

1)建立事故记录档案,详细记录事故发生的时间、地点、原因等信息。为每起事故建立专门的档案,记录事故的详细情况,包括事故发生的具体时间、地点、天气状况、事故类型、车辆损坏情况、人员伤亡情况以及事故原因等。这些信息对于后续的事故分析和安全管理具有重要意义。

2)定期对事故数据进行整理和分析,为安全管理提供依据。按照一定的时间周期,对事故数据进行分类整理和统计分析。例如,分析不同时间段、不同地点、不同司机的事故发生频率,找出事故的高发区域和高发时段。通过对事故数据的分析,发现安全管理中存在的问题,为制定针对性的安全措施提供依据。

3)确保事故数据的准确性和完整性,避免漏报和误报。建立严格的数据审核机制,对事故记录进行审核,确保数据的准确性和完整性。加强对司机的教育,要求他们及时、如实报告事故情况,避免漏报和误报。同时,对故意隐瞒事故的行为进行严肃处理。

事故频率分析

1)计算不同时间段和不同司机的事故发生频率。按照时间段(如月度、季度、年度)和司机个体,分别计算事故发生的频率。通过对比不同时间段和不同司机的事故频率,可以了解事故发生的规律和趋势。例如,某些时间段或某些司机的事故频率明显较高,需要重点关注。

2)分析事故频率的变化趋势,判断安全状况是改善还是恶化。观察事故频率随时间的变化情况,如果事故频率呈下降趋势,说明安全状况在改善;反之,如果事故频率上升,则需要深入分析原因,采取相应的措施加以改进。

3)找出事故频率较高的时间段和司机,采取针对性的措施进行整改。对于事故频率较高的时间段,如节假日、恶劣天气等,加强安全管理和监督,增加巡逻力度,提醒司机注意安全。对于事故频率较高的司机,进行专项培训和教育,分析其事故原因,帮助他们改进驾驶习惯,提高安全意识。

事故原因分类

1)将事故原因分为人为因素、车辆因素、道路因素等类别。对每起事故的原因进行详细分析,将其归类到不同的类别中。人为因素包括司机疲劳驾驶、违规操作、注意力不集中等;车辆因素包括车辆故障、保养不当等;道路因素包括路况不佳、交通标志不清晰等。

2)分析不同类别原因导致的事故比例,确定主要的安全隐患。通过统计不同类别原因导致的事故数量和比例,找出主要的安全隐患。例如,如果人为因素导致的事故比例较高,说明需要加强对司机的安全教育和管理;如果车辆因素导致的事故较多,则需要加强车辆的维护和保养。

3)根据事故原因分类,制定相应的预防措施。针对不同类别的事故原因,制定具体的预防措施。对于人为因素,加强司机培训和安全教育,建立严格的考核制度;对于车辆因素,定期进行车辆检查和保养,及时更换老化部件;对于道路因素,与相关部门沟通协调,改善路况和交通标志。

违规行为统计分析

违规数据收集

1)通过交通管理部门的记录和车辆监控设备,收集司机的违规行为数据。利用交通管理部门的违章查询系统,获取司机的交通违规记录。同时,安装车辆监控设备,如行车记录仪、GPS定位系统等,实时记录司机的驾驶行为,包括超速、闯红灯、违规变道等。

2)建立违规行为档案,记录每个司机的违规情况。为每个司机建立违规行为档案,详细记录其违规时间、违规类型、违规地点等信息。通过违规行为档案,可以对司机的违规情况进行跟踪和分析,了解其违规的频率和特点。

3)定期对违规数据进行更新和整理,确保数据的及时性和准确性。按照一定的时间周期,对违规数据进行更新和整理,删除无效数据,补充新的违规记录。同时,对数据进行审核,确保数据的准确性。通过及时、准确的违规数据,为后续的分析和管理提供可靠的依据。

司机编号

违规时间

违规类型

违规地点

处理结果

001

XXX年XXX月XXX日

超速行驶

XXX路段

警告并扣除相应分数

002

XXX年XXX月XXX日

闯红灯

XXX路口

罚款并进行安全教育

003

XXX年XXX月XXX日

违规变道

XXX街道

提醒并要求改正

违规频率分析

1)计算不同司机的违规行为发生频率,评估其遵守交通规则的情况。根据违规行为档案中的数据,计算每个司机在一定时间段内的违规次数,得出其违规频率。通过比较不同司机的违规频率,可以评估他们遵守交通规则的情况。违规频率较高的司机需要重点关注和管理。

2)分析违规频率的变化趋势,判断司机的驾驶习惯是否改善。观察司机违规频率随时间的变化情况,如果违规频率呈下降趋势,说明司机的驾驶习惯在逐渐改善;反之,如果违规频率上升,则需要进一步分析原因,采取相应的措施进行纠正。

3)对违规频率较高的司机进行重点监管和教育。对于违规频率较高的司机,加强对他们的监管,增加检查和监督的频率。同时,进行专项的安全教育和培训,帮助他们认识到违规行为的危害,提高遵守交通规则的意识。通过重点监管和教育,促使他们改变不良的驾驶习惯。

违规行为分类与影响

1)将违规行为分为不同类别,如严重违规和轻微违规。根据违规行为的性质和危害程度,将其分为严重违规和轻微违规。严重违规包括酒后驾驶、超速50%以上、肇事逃逸等;轻微违规包括超速未达50%、违规停车、不按规定使用灯光等。

2)分析不同类别违规行为对安全驾驶的影响程度。不同类别违规行为对安全驾驶的影响程度不同。严重违规行为往往会直接导致交通事故的发生,对人身安全和财产安全造成严重威胁;轻微违规行为虽然不一定会立即引发事故,但也会增加事故的风险,影响交通秩序。

3)根据违规行为分类和影响,制定相应的处罚和教育措施。对于严重违规行为,依法给予严厉的处罚,如吊销驾驶证、罚款、追究刑事责任等;对于轻微违规行为,采取警告、罚款、扣分等处罚措施。同时,针对不同类别违规行为,开展针对性的安全教育,提高司机的安全意识和法律意识。

安全驾驶培训效果评估

培训内容与方式

1)评估培训内容是否涵盖了安全驾驶的关键知识和技能。检查培训内容是否包括交通法规、安全驾驶技巧、应急处置方法等关键知识和技能。确保培训内容全面、系统,能够满足司机的实际需求。

2)分析培训方式是否有效,如课堂教学、实地演练等。评估不同培训方式的效果,课堂教学可以传授理论知识,实地演练可以让司机在实际操作中掌握技能。根据培训内容和司机的特点,选择合适的培训方式,提高培训效果。

3)根据评估结果,调整培训内容和方式,提高培训效果。如果发现培训内容存在不足或培训方式效果不佳,及时进行调整。例如,增加新的培训内容,改进教学方法,增加实地演练的比例等。通过不断优化培训内容和方式,提高司机的安全驾驶水平。

培训效果检验

1)采用理论考试和实际操作考核的方式,检验司机对培训内容的掌握程度。在培训结束后,组织理论考试和实际操作考核。理论考试考查司机对交通法规、安全知识等的掌握情况;实际操作考核检验司机在实际驾驶中的技能水平和应急处置能力。通过考试和考核,准确评估司机的培训效果。

2)建立培训效果评估指标体系,如安全意识提升、驾驶技能提高等。制定明确的评估指标,如司机的安全意识是否增强、驾驶技能是否提高、违规行为是否减少等。通过对这些指标的评估,全面、客观地评价培训效果。

3)根据检验结果,对未达到培训要求的司机进行补考和再培训。对于考试和考核未通过的司机,安排补考和再培训。针对他们的薄弱环节,进行有针对性的辅导和训练,直到他们达到培训要求为止。通过补考和再培训,确保每个司机都能掌握必要的安全驾驶知识和技能。

培训后安全状况分析

1)对比培训前后的事故发生频率和违规行为,评估培训对安全驾驶的影响。统计培训前后的事故发生次数和违规行为数量,进行对比分析。如果培训后事故发生频率和违规行为明显减少,说明培训取得了良好的效果;反之,则需要进一步分析原因,改进培训方案。

2)分析培训后安全状况未改善的原因,如培训内容不实用、司机态度不认真等。如果培训后安全状况没有得到明显改善,深入分析原因。可能是培训内容与实际工作脱节,不实用;也可能是司机对培训不重视,态度不认真。针对不同的原因,采取相应的改进措施。

3)根据分析结果,采取进一步的措施,如加强培训管理、强化安全意识教育等。如果是培训内容问题,调整培训内容,使其更加贴近实际工作需求;如果是司机态度问题,加强对司机的教育和管理,强化安全意识。通过不断改进和完善培训工作,提高司机的安全驾驶水平。

评估指标

培训前情况

培训后情况

变化情况

原因分析

改进措施

事故发生频率

每月XXX起

每月XXX-1起

有所下降

培训起到一定作用,但仍有提升空间

优化培训内容,增加实际案例分析

违规行为数量

每月XXX次

每月XXX-2次

明显减少

司机安全意识提高

继续加强安全教育,巩固培训效果

安全意识评分

平均XXX分

平均XXX+2分

有所提高

培训对安全意识提升有帮助

开展安全知识竞赛等活动,强化安全意识

车辆维护机制检查

日常维护计划执行情况

维护计划制定

1)根据车辆使用情况和厂家建议,制定合理的日常维护计划。考虑到车辆的使用频率、行驶里程、工作环境等因素,结合车辆厂家提供的维护手册,制定详细的日常维护计划。维护计划应包括维护项目、维护周期和责任人等内容。

2)明确维护项目、维护周期和责任人。维护项目应涵盖车辆的各个方面,如发动机、刹车系统、轮胎、电气设备等。根据不同的维护项目,确定合理的维护周期,如每周、每月、每季度等。同时,明确每个维护项目的责任人,确保维护工作能够得到有效落实。

3)确保维护计划具有可操作性和针对性。维护计划应符合实际情况,具有可操作性。避免制定过于复杂或不切实际的维护计划。同时,根据车辆的特点和使用情况,制定针对性的维护计划,提高维护效果。

计划执行监督

1)建立监督机制,确保日常维护计划得到严格执行。设立专门的监督岗位或采用信息化手段,对维护计划的执行情况进行监督。定期检查车辆的维护记录和实际维护情况,确保维护工作按照计划进行。

2)定期检查车辆的维护记录和实际维护情况。按照一定的时间周期,对车辆的维护记录进行检查,核实维护项目是否完成、维护时间是否符合要求。同时,对车辆进行实际检查,查看车辆的外观、性能等是否正常。

3)对未按计划执行维护的情况进行及时纠正和处理。如果发现车辆未按计划进行维护,及时与责任人取得联系,要求其立即整改。对多次不执行维护计划的责任人,进行严肃处理,以确保维护计划的严格执行。

维护记录管理

1)规范维护记录的填写和保存,确保记录的完整性和准确性。制定统一的维护记录表格,要求责任人按照规定的格式和内容填写维护记录。定期对维护记录进行整理和归档,确保记录的完整性和准确性。

2)利用信息化手段,对维护记录进行管理和分析。采用车辆维护管理软件,对维护记录进行电子化管理。通过软件可以方便地查询、统计和分析维护记录,了解车辆的维护情况和故障趋势。

3)通过维护记录,及时发现车辆存在的问题和潜在隐患。对维护记录进行深入分析,如查看车辆的维修次数、故障类型等,及时发现车辆存在的问题和潜在隐患。提前采取措施进行维修和保养,避免车辆出现严重故障。

定期保养情况审查

保养周期确定

1)根据车辆的使用年限、行驶里程和厂家建议,确定合理的定期保养周期。不同的车辆在使用年限、行驶里程和工作环境等方面存在差异,因此需要根据具体情况确定保养周期。参考车辆厂家提供的保养手册和行业标准,结合实际使用情况,制定科学合理的保养周期。

2)考虑不同车型和使用环境的差异,制定个性化的保养方案。不同车型的结构和性能不同,对保养的要求也有所不同。同时,车辆的使用环境,如路况、气候等,也会影响车辆的磨损程度。因此,需要根据不同车型和使用环境,制定个性化的保养方案,确保车辆得到适当的保养。

3)定期评估保养周期的合理性,根据实际情况进行调整。随着车辆的使用和技术的发展,保养周期可能需要进行调整。定期对保养周期进行评估,根据车辆的实际状况和维护记录,判断保养周期是否合理。如果发现保养周期过长或过短,及时进行调整。

保养执行情况

1)检查车辆是否按照规定的保养周期进行保养。通过查看车辆的保养记录和里程数,核实车辆是否在规定的时间和里程范围内进行保养。对于未按时进行保养的车辆,及时提醒责任人进行保养。

2)核实保养记录的真实性和完整性。对保养记录进行审核,确保记录的真实性和完整性。避免出现虚假记录或记录不完整的情况。同时,要求保养单位提供详细的保养报告,包括保养项目、更换的配件等信息。

3)对未按时进行保养的车辆进行督促和提醒。对于未按时进行保养的车辆,通过电话、短信等方式及时提醒责任人。对多次不按时保养的车辆,采取相应的措施,如限制车辆使用等,确保车辆按时进行保养。

保养质量监督

1)监督保养过程中更换配件的质量和规格是否符合要求。在保养过程中,监督更换的配件是否为原厂配件或符合质量标准的配件。检查配件的规格是否与车辆匹配,确保更换的配件能够正常使用。

2)检查保养操作是否规范,是否存在偷...

双阳检察2025年度下半年协助办案履职服务投标方案.docx