东北电力大学工程结构韧性试验研究平台项目投标方案

第一章 重要技术参数响应情况

4

第一节 重要技术参数响应

4

一、 高载荷疲劳测试系统参数响应

4

二、 实时数据采集系统参数响应

19

三、 技术参数佐证材料索引

36

第二章 供货方案审查

42

第一节 供货时间安排

42

一、 关键设备交付优先级规划

42

二、 全流程时间节点管控

63

第二节 供货人员安排

77

一、 项目团队岗位职责分工

77

二、 人员保障与应急机制

101

第三节 产品配送流程

116

一、 运输方案与过程监控

116

二、 现场接收与装卸规范

132

第四节 包装方式及保护措施

148

一、 设备定制化包装方案

148

二、 运输途中环境保障

162

第三章 质量保证体系及措施审查

168

第一节 货物出厂运输保护

168

一、 高载荷疲劳测试系统运输防护

168

二、 实时数据采集系统运输保障

179

第二节 安装调试质量保障

192

一、 安装前检查验证

192

二、 安装过程质量控制

206

三、 调试阶段功能验证

213

第三节 质量目标及相关依据

222

一、 设备验收质量目标

222

二、 质量标准依据文件

234

第四节 质量保证制度

246

一、 质量管理体系认证

246

二、 产品检验与追溯

252

第四章 应急预案

266

第一节 总则及机构设置

266

一、 应急预案编制依据

266

二、 应急指挥中心组建

276

三、 岗位职责分工细则

285

四、 预案适用范围界定

293

第二节 应急响应流程

301

一、 突发事件分类分级

301

二、 事件报告机制建立

312

三、 响应流程步骤设计

322

四、 应急处置措施制定

330

第三节 后期处置方案

335

一、 系统恢复操作流程

335

二、 事后分析改进机制

345

三、 应急物资补充维护

355

四、 复盘培训组织实施

372

第四节 保障措施安排

376

一、 应急物资配置方案

376

二、 联络机制建立维护

387

三、 外部支援协议签订

395

四、 应急演练计划制定

409

第五章 售后服务方案审查

417

第一节 售后服务网点及人员

417

一、 项目区域服务网点布局

417

二、 专业服务人员配置

428

三、 全天候技术支持保障

433

第二节 日常维护与保修方案

439

一、 年度维护计划制定

439

二、 季度现场保养服务

453

三、 维护记录与保修服务

457

第三节 故障响应机制

470

一、 全天候故障响应体系

470

二、 故障修复与设备支持

482

三、 故障预防保障措施

489

第六章 培训方案审查

494

第一节 培训目标设定

494

一、 设备原理与技术性能掌握

494

二、 操作维护能力培养

511

第二节 培训时间与人数

522

一、 培训时间规划

522

二、 参训人员安排

538

第三节 培训内容规划

547

一、 高载荷疲劳测试系统培训

547

二、 实时数据采集系统培训

569

第四节 培训人员与方式

579

一、 培训讲师配置

579

二、 培训实施方式

586

重要技术参数响应情况

重要技术参数响应

高载荷疲劳测试系统参数响应

作动器额定载荷能力响应

作动器额定载荷

作动器位置设计

作动器采用上置设计,此设计方式使得结构布局更加合理,充分考虑了本项目的实际需求。上置设计有助于优化设备的整体重心分布,减少设备在运行过程中的晃动和振动,提高测试的稳定性和准确性。同时,这种设计也便于对作动器进行日常的维护和检修工作,降低了维护成本和难度。在实际应用中,上置设计能够更好地适应测试环境的要求,为测试工作提供更加可靠的保障。

液压作动缸设计

液压作动缸采用双出杆等效截面积设计,其动态行程不小于150mm(+/-75mm),这一设计能够充分满足测试过程中的行程要求。双出杆等效截面积设计使得作动缸在工作时能够提供更加稳定和均衡的推力,减少了因受力不均而导致的误差和损坏。较大的动态行程则为各种不同类型的测试提供了更大的操作空间,能够适应更多的测试场景。在实际测试中,该设计能够确保作动缸准确地完成各种动作,提高测试的效率和精度。

液压作动缸双出杆设计

位移传感器精度

同轴安装LVDT位移传感器,并进行满量程标定,位移传感器精度不低于示值的±1%(10%-100%FS),这一配置有效保证了位移测量的准确性。高精度的位移传感器能够实时、精确地测量作动器的位移变化,为测试提供可靠的数据支持。满量程标定确保了传感器在整个测量范围内都能保持高精度,减少了测量误差。在实际应用中,这种高精度的位移测量能够帮助工程师更好地掌握测试过程中的各种参数变化,及时发现问题并进行调整。

LVDT位移传感器

载荷传感器

传感器特性

具体参数

优势说明

安装方式

同轴安装

确保测量的准确性和稳定性

标定范围

满量程标定

保证在全量程内精度一致

精度指标

不低于示值的±1%(10%-100%FS)

提供高精度的位移测量

液压分油器配置

三级伺服阀规格

分油器上安装1个不小于340L流量的三级伺服阀,此规格的伺服阀可精确控制液压系统。较大的流量能够满足作动器快速动作的需求,提高测试效率。三级伺服阀的高精度控制特性能够根据测试的需要精确调节液压系统的压力和流量,确保作动器按照预定的参数进行工作。在实际应用中,这种精确的控制能够有效地提高测试的准确性和可靠性,减少因液压系统不稳定而导致的测试误差。

三级伺服阀

管路蓄能器配置

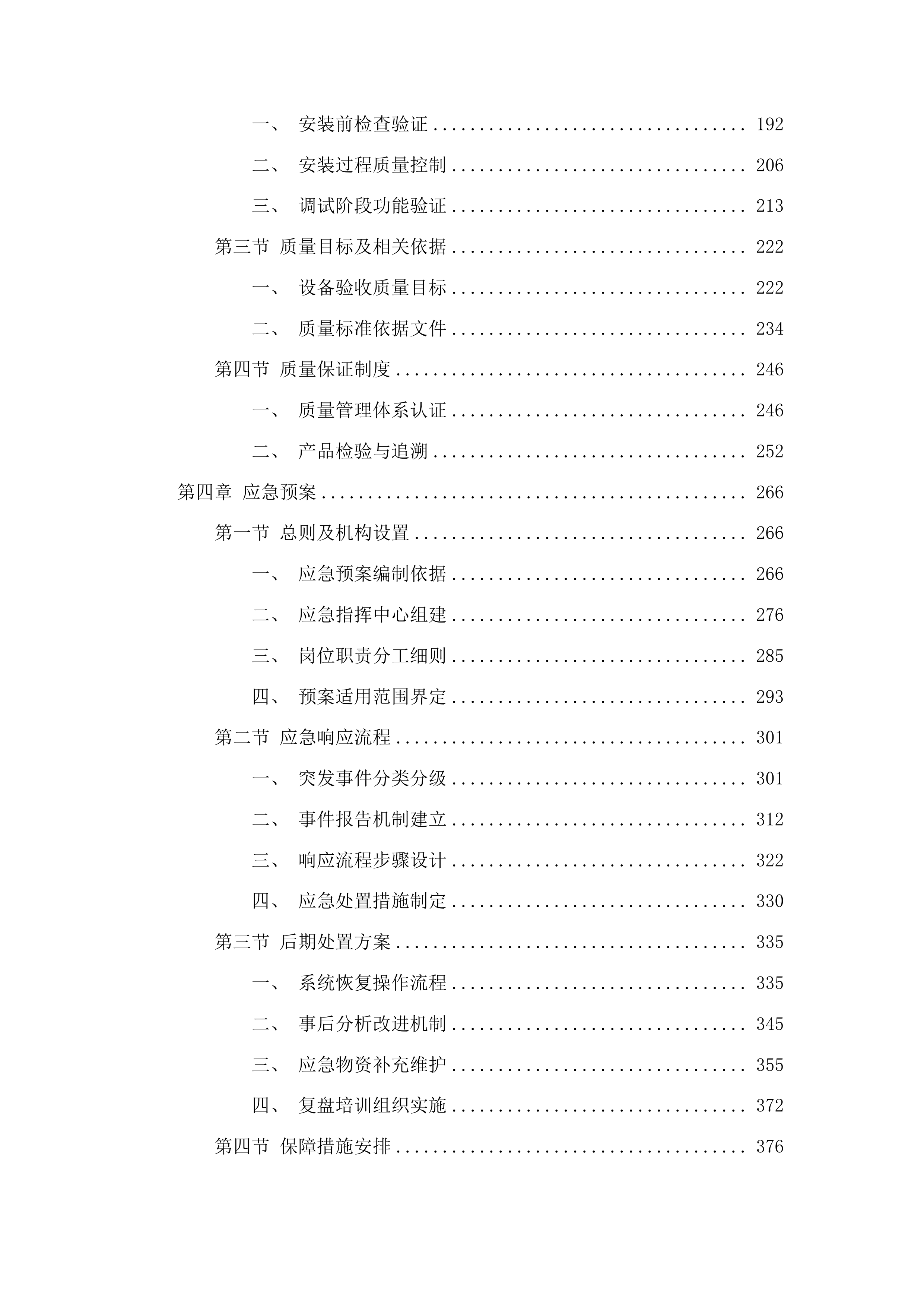

紧耦合3.5L压力和1.5L回油管路蓄能器,可提供On-Off,High-Low控制,能提供二次压力,有效稳定系统压力。蓄能器能够在液压系统压力波动时储存和释放能量,减少压力的峰值和谷值,保证系统压力的稳定。On-Off,High-Low控制功能则使得系统能够根据不同的测试需求灵活调整压力,提高了系统的适应性。在实际测试中,稳定的系统压力能够为测试提供更加可靠的环境,确保测试结果的准确性。

管路蓄能器

作动器控制能力

该配置可有效满足作动器的控制需求,保证测试系统的稳定运行。通过合理配置三级伺服阀和管路蓄能器,能够实现对作动器的精确控制和稳定驱动。精确的控制能够确保作动器按照预定的载荷和位移进行工作,提高测试的准确性。稳定的驱动则能够减少作动器在运行过程中的振动和噪声,延长设备的使用寿命。在实际应用中,这种稳定的运行状态能够为测试工作提供更加可靠的保障,提高测试的效率和质量。

作动器技术佐证

技术样册说明

技术样册详细介绍了作动器的各项技术参数和性能特点。技术样册中包含了作动器的额定载荷、动态行程、位移传感器精度等重要参数,以及其工作原理、结构特点等性能信息。这些详细的信息能够帮助用户全面了解作动器的性能和特点,为用户的选型和使用提供参考。在实际应用中,技术样册是用户了解和使用作动器的重要依据,能够提高用户对设备的操作和维护水平。

作动器技术样册

检测报告证明

检测报告显示作动器各项性能指标均符合或优于采购文件要求。检测报告是对作动器性能的客观评价,通过严格的检测手段和标准,验证了作动器的各项性能指标。符合或优于采购文件要求的性能指标表明作动器能够满足本项目的实际需求,为测试工作提供可靠的保障。在实际应用中,检测报告能够增强用户对作动器的信任度,确保设备的正常使用。

产品说明书指引

产品说明书为用户提供了详细的使用和维护指导。产品说明书中包含了作动器的安装方法、操作步骤、维护保养要求等内容,能够帮助用户正确地使用和维护作动器。详细的使用和维护指导能够减少用户在使用过程中的错误操作,延长设备的使用寿命。在实际应用中,产品说明书是用户使用和维护作动器的重要参考资料,能够提高用户的使用体验和设备的可靠性。

作动器产品说明书

载荷传感器精度指标响应

载荷传感器精度

静态过载能力

静态过载能力为额定载荷的150%,保证传感器在过载情况下的安全性。较高的静态过载能力使得传感器能够承受一定程度的过载而不损坏,提高了传感器的可靠性和稳定性。在实际测试中,由于各种原因可能会出现过载情况,此时具有较高静态过载能力的传感器能够有效地保护自身和测试设备,避免因过载而导致的损坏和误差。这种安全性保障能够为测试工作提供更加可靠的环境,确保测试结果的准确性。

非线性度指标

非线性度不大于满量程的0.2%,确保测量的准确性。较低的非线性度表明传感器在测量过程中能够保持较好的线性关系,减少了测量误差。在实际应用中,准确的测量结果是测试工作的关键,较低的非线性度能够为测试提供更加可靠的数据支持,提高测试的精度和可靠性。同时,这种高精度的测量也有助于工程师更好地分析和处理测试数据,为产品的研发和改进提供有力的依据。

零点温度系数

零点温度系数不大于满量程的0.005%,减少温度对测量的影响。温度是影响传感器测量精度的重要因素之一,较低的零点温度系数能够有效地减少温度变化对传感器零点的影响,提高测量的稳定性和准确性。在不同的测试环境中,温度可能会发生较大的变化,此时具有较低零点温度系数的传感器能够更好地适应环境变化,确保测量结果的可靠性。在实际应用中,这种对温度的抗干扰能力能够为测试工作提供更加稳定的测量环境,提高测试的质量。

传感器特性

具体参数

优势说明

零点温度系数

不大于满量程的0.005%

减少温度对测量的影响,提高测量稳定性

测量精度

高精度

确保测量结果准确可靠

环境适应性

强

能够适应不同温度环境的测试需求

传感器迟滞性指标

迟滞性影响

较小的迟滞性可提高测量的重复性和可靠性。迟滞性是指传感器在加载和卸载过程中输出信号的差异,较小的迟滞性意味着传感器在不同的加载和卸载过程中能够保持较好的一致性,提高了测量的重复性。在实际测试中,重复性是评估测试结果可靠性的重要指标之一,较小的迟滞性能够为测试提供更加可靠的结果。同时,较小的迟滞性也有助于提高传感器的响应速度,确保测试过程的高效进行。

测量稳定性

确保在不同加载和卸载过程中测量结果的一致性。通过控制传感器的迟滞性和其他性能指标,能够保证传感器在不同的加载和卸载过程中输出稳定的测量结果。这种测量稳定性对于测试工作至关重要,能够减少因测量结果不一致而导致的误差和不确定性。在实际应用中,稳定的测量结果能够为工程师提供更加准确的数据分析依据,提高产品的研发和生产质量。

传感器可靠性

良好的迟滞性指标体现了传感器的高质量和可靠性。较小的迟滞性是传感器高质量的重要体现,它反映了传感器在设计和制造过程中的精细程度和技术水平。具有良好迟滞性指标的传感器能够在长期的使用过程中保持稳定的性能,减少故障和维修的次数,提高了设备的可靠性和使用寿命。在实际应用中,可靠的传感器能够为测试工作提供更加稳定和准确的测量结果,降低测试成本和风险。

传感器佐证材料

公开样册作用

公开样册详细记录了传感器的精度指标和测试数据。公开样册中包含了传感器的非线性度、零点温度系数、迟滞性等精度指标,以及相关的测试数据和图表。这些详细的信息能够帮助用户全面了解传感器的性能和精度,为用户的选型和使用提供参考。在实际应用中,公开样册是用户了解和评估传感器的重要依据,能够提高用户对设备的信任度。

传感器公开样册

数据准确性证明

样册中的数据证明了传感器精度符合采购文件要求。通过对公开样册中测试数据的分析和比较,可以验证传感器的精度指标是否符合采购文件的要求。符合要求的精度指标表明传感器能够满足本项目的实际需求,为测试工作提供可靠的保障。在实际应用中,数据准确性证明能够增强用户对传感器的信心,确保设备的正常使用。

样册可追溯性

样册可作为传感器性能的可追溯性材料。公开样册中记录了传感器的生产批次、测试时间、测试人员等信息,这些信息使得传感器的性能具有可追溯性。在实际应用中,如果出现传感器性能问题或质量纠纷,可通过样册中的信息进行追溯和查询,为问题的解决提供依据。同时,可追溯性也有助于提高产品的质量控制和管理水平。

落地式四立柱框架参数

框架立柱设计

立柱间距要求

立柱间距宽不小于710mm、深不小于405mm,满足测试空间需求。合理的立柱间距设计能够为测试提供足够的空间,便于安装和操作各种测试设备和试样。较宽的立柱间距能够适应不同尺寸的测试设备和试样,提高了设备的通用性和适用性。在实际测试中,充足的测试空间能够为测试工作提供更加便利的条件,提高测试的效率和质量。

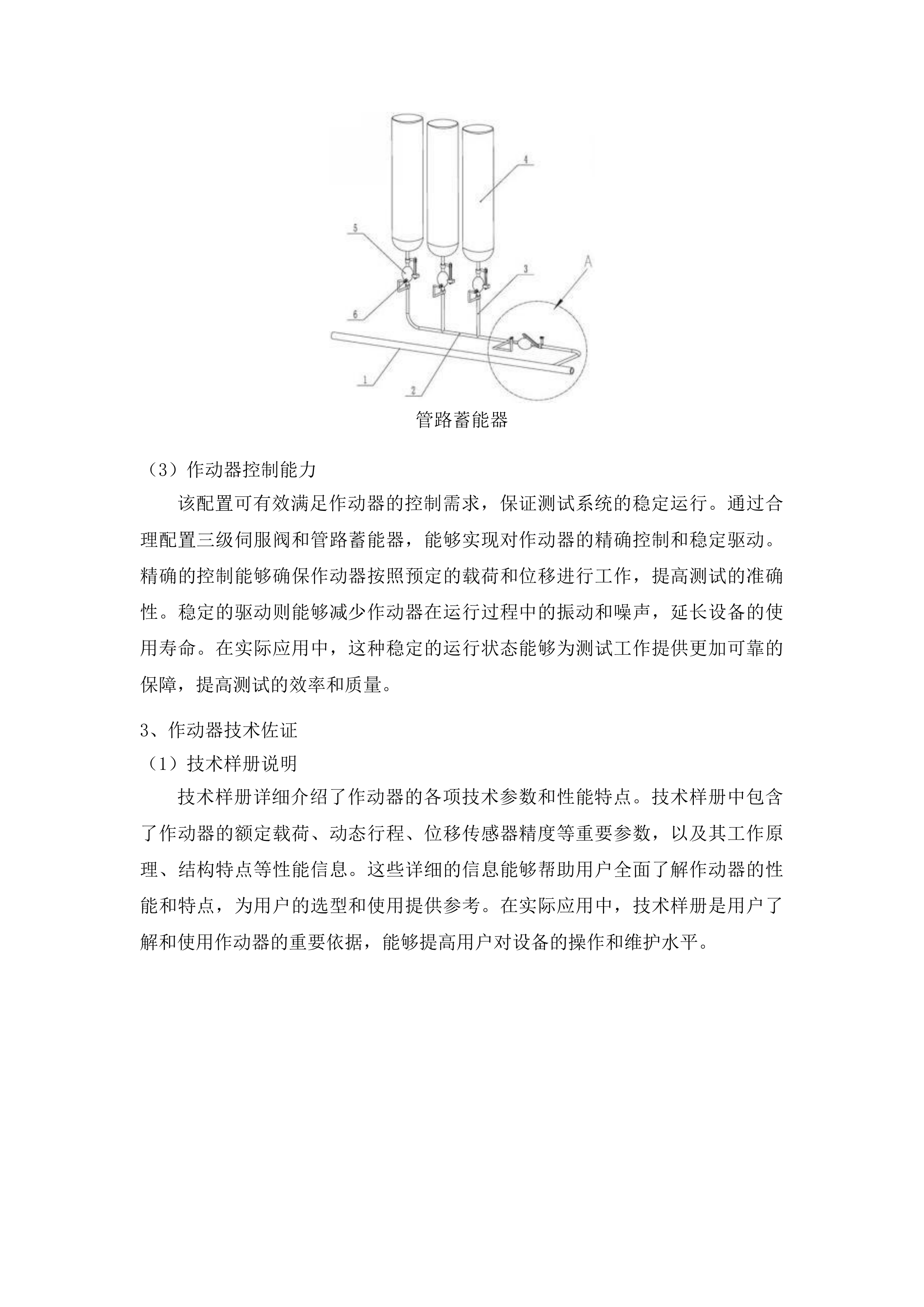

落地式四立柱框架

框架立柱

最小空间限制

不含夹具时作动器活塞完全收回时的最小空间不大于180mm,优化空间利用。较小的最小空间限制能够在不使用夹具时减少设备所占用的空间,提高实验室的空间利用率。这对于空间有限的实验室来说尤为重要,能够在有限的空间内安装更多的设备,提高实验室的使用效率。同时,较小的最小空间限制也有助于降低设备的整体体积和重量,减少设备的运输和安装成本。

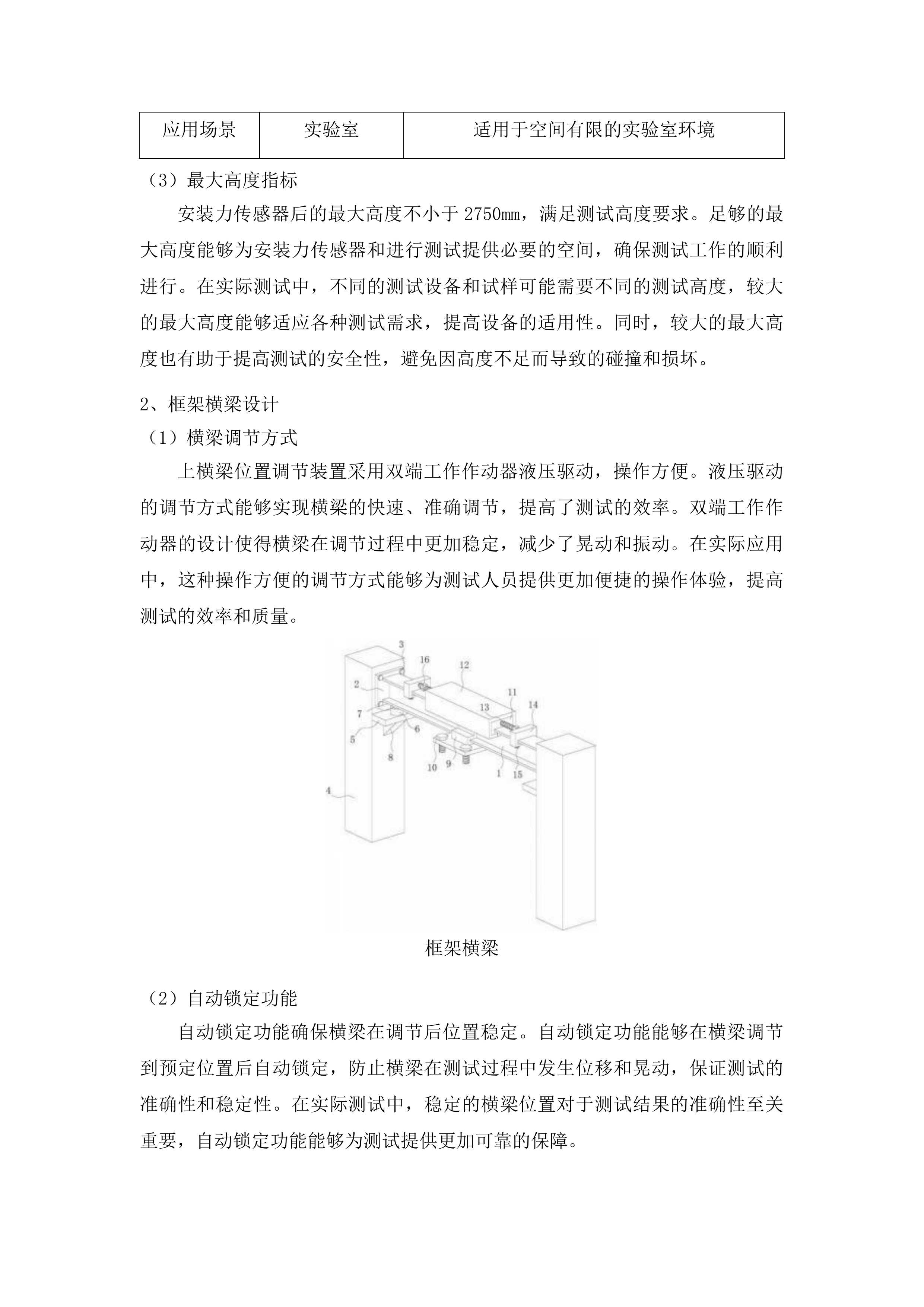

液压夹具

空间特性

具体参数

优势说明

最小空间

不大于180mm

优化空间利用,提高实验室空间效率

作动器状态

活塞完全收回

确保在不使用时占用空间最小

应用场景

实验室

适用于空间有限的实验室环境

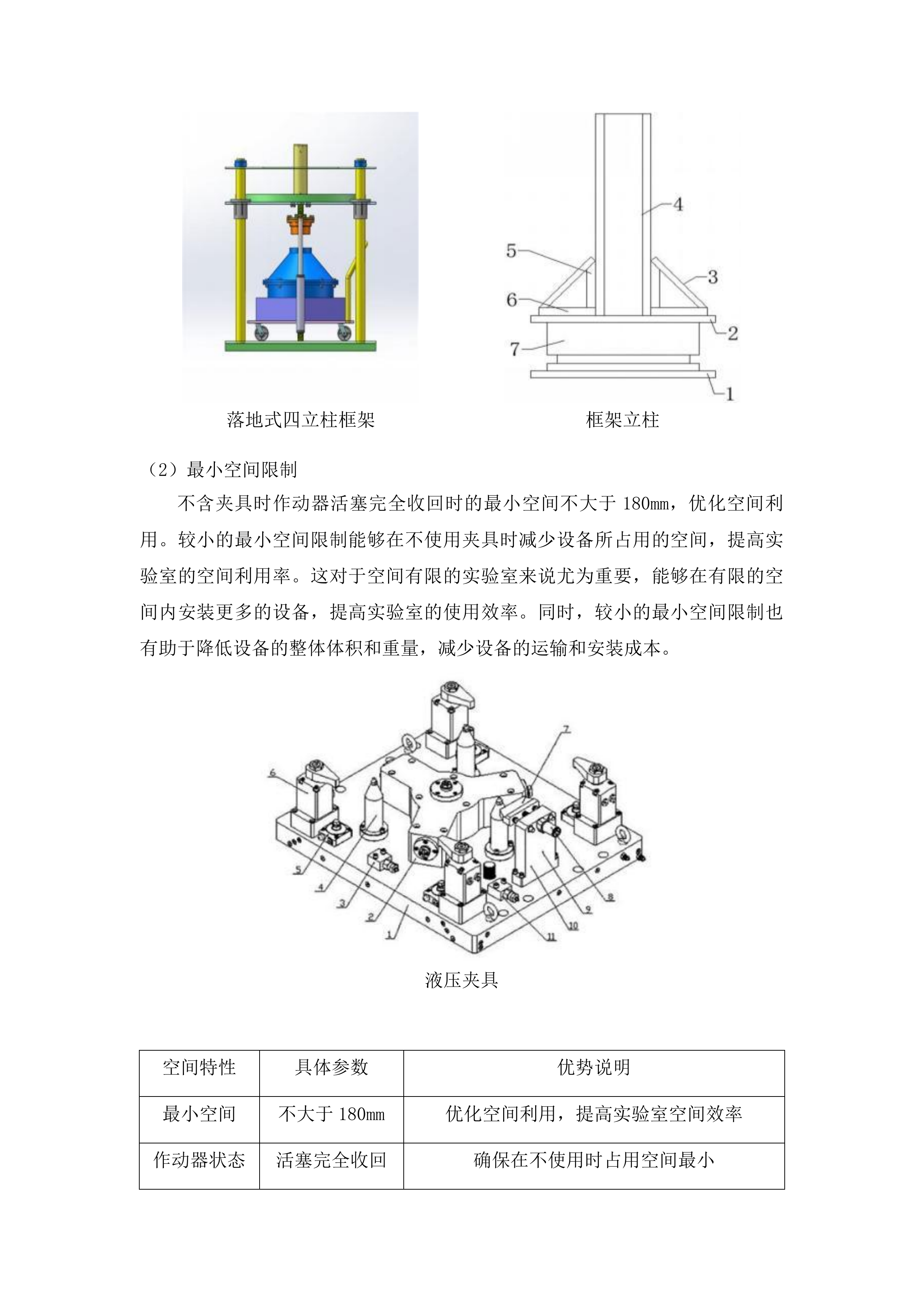

最大高度指标

安装力传感器后的最大高度不小于2750mm,满足测试高度要求。足够的最大高度能够为安装力传感器和进行测试提供必要的空间,确保测试工作的顺利进行。在实际测试中,不同的测试设备和试样可能需要不同的测试高度,较大的最大高度能够适应各种测试需求,提高设备的适用性。同时,较大的最大高度也有助于提高测试的安全性,避免因高度不足而导致的碰撞和损坏。

框架横梁设计

横梁调节方式

上横梁位置调节装置采用双端工作作动器液压驱动,操作方便。液压驱动的调节方式能够实现横梁的快速、准确调节,提高了测试的效率。双端工作作动器的设计使得横梁在调节过程中更加稳定,减少了晃动和振动。在实际应用中,这种操作方便的调节方式能够为测试人员提供更加便捷的操作体验,提高测试的效率和质量。

框架横梁

自动锁定功能

自动锁定功能确保横梁在调节后位置稳定。自动锁定功能能够在横梁调节到预定位置后自动锁定,防止横梁在测试过程中发生位移和晃动,保证测试的准确性和稳定性。在实际测试中,稳定的横梁位置对于测试结果的准确性至关重要,自动锁定功能能够为测试提供更加可靠的保障。

横梁移动方式

框架上横梁移动方式为液压提升式,不允许立柱带动横梁移动,保证结构稳定性。液压提升式的移动方式能够实现横梁的平稳提升和下降,减少了对框架结构的冲击和振动。不允许立柱带动横梁移动的设计能够避免因立柱的晃动而导致横梁的不稳定,提高了框架的整体稳定性。在实际应用中,稳定的框架结构能够为测试提供更加可靠的环境,确保测试结果的准确性。

框架底板设计

T型槽优势

T型槽设计方便夹具的安装和调整,提高测试效率。T型槽的设计使得夹具能够方便地安装在底板上,并且可以根据测试的需要进行灵活调整。这种灵活性能够适应不同尺寸和形状的试样,提高了测试的通用性和适用性。在实际测试中,方便的夹具安装和调整能够为测试人员节省大量的时间和精力,提高测试的效率。

框架底板

底板尺寸要求

足够的宽度和深度确保底板的承载能力和稳定性。较宽和较深的底板能够提供更大的支撑面积,提高底板的承载能力。同时,较大的尺寸也有助于提高底板的稳定性,减少因设备振动和外力作用而导致的晃动和位移。在实际应用中,稳定的底板能够为测试设备提供可靠的支撑,确保测试工作的顺利进行。

底板实用性

底板设计符合实际测试需求,具有良好的实用性。T型槽设计和合适的尺寸使得底板能够满足各种测试设备和试样的安装和使用要求。在实际测试中,实用的底板能够为测试工作提供便利,提高测试的效率和质量。同时,底板的设计也考虑了维护和清洁的方便性,降低了设备的维护成本。

底板特性

具体参数

优势说明

设计方式

T型槽设计

方便夹具安装和调整

尺寸要求

宽度不小于900mm,深度不小于1200mm

确保承载能力和稳定性

实用性

高

符合实际测试需求

全数字控制系统性能指标

控制系统架构

VME总线优势

VME总线架构提供了稳定的数据传输和处理能力。VME总线具有高速、可靠的数据传输特性,能够确保控制系统与各个设备之间的数据快速、准确地传输。同时,VME总线的架构设计使得系统具有良好的扩展性和兼容性,能够方便地添加和更换设备。在实际应用中,稳定的数据传输和处理能力能够为测试系统提供可靠的控制和监测,提高测试的效率和准确性。

抗冲击性能

能够有效抵抗外界冲击,保证系统的稳定性。在测试环境中,可能会受到各种外界冲击的影响,如振动、碰撞等。具有良好抗冲击性能的控制系统能够在这些冲击下保持稳定的工作状态,减少因冲击而导致的系统故障和误差。在实际应用中,稳定的系统能够为测试提供可靠的保障,确保测试结果的准确性。

低噪声特性

低噪声环境有利于提高控制精度和数据采集的准确性。噪声会干扰控制系统的信号传输和数据采集,降低控制精度和数据准确性。低噪声特性的控制系统能够减少噪声的干扰,提高控制精度和数据采集的准确性。在实际应用中,准确的控制和数据采集能够为测试提供更加可靠的结果,提高产品的研发和生产质量。

控制回路指标

PIDF控制优势

PIDF控制回路可实现精确的控制和调节。PIDF控制回路通过对比例、积分、微分和前馈等参数的调节,能够实现对系统的精确控制和调节。这种控制方式能够根据系统的实际情况实时调整控制参数,确保系统的输出符合预期。在实际应用中,精确的控制和调节能够为测试提供更加准确的载荷和位移控制,提高测试的精度和可靠性。

参数可调性

多个控制参数可调,可根据不同测试需求进行优化。PIDF控制回路中的比例、积分、微分和前馈等参数均可调,用户可以根据不同的测试需求和系统特性进行优化设置。这种参数可调性使得控制系统具有更强的适应性和灵活性,能够满足各种复杂的测试要求。在实际应用中,优化的控制参数能够提高系统的性能和测试的准确性。

闭环控制速率

不低于6kHz的闭环控制速率保证了系统的快速响应和控制精度。较高的闭环控制速率能够使系统在短时间内对输入信号做出响应,提高系统的动态性能。同时,快速的响应速度也有助于减少系统的误差和滞后,提高控制精度。在实际应用中,快速响应和高精度的控制能够为测试提供更加准确的载荷和位移控制,确保测试结果的可靠性。

数据采集频率

高频率采集优势

高数据采集频率可捕捉到更细微的测试变化。较高的数据采集频率能够在单位时间内采集更多的数据点,从而捕捉到测试过程中更细微的变化。这些细微的变化可能包含了重要的测试信息,对于分析和评估测试结果具有重要意义。在实际应用中,高频率采集能够为测试提供更加详细和准确的数据,提高测试的精度和可靠性。

数据准确性

确保采集到的数据准确反映测试过程。高数据采集频率结合高精度的传感器和信号处理技术,能够确保采集到的数据准确无误地反映测试过程中的各种参数变化。准确的数据是分析和评估测试结果的基础,能够为工程师提供可靠的决策依据。在实际应用中,准确的数据采集能够提高测试的质量和效率,为产品的研发和生产提供有力支持。

数据采集特性

具体参数

优势说明

采集频率

不低于122kHz

捕捉更细微的测试变化

准确性

高

准确反映测试过程

应用场景

测试系统

为测试提供可靠的数据支持

数据处理能力

满足系统对大量数据的处理需求。高数据采集频率会产生大量的数据,控制系统需要具备强大的数据处理能力来处理这些数据。强大的数据处理能力能够对采集到的数据进行实时分析和处理,提取有用的信息,为测试结果的评估和决策提供支持。在实际应用中,高效的数据处理能力能够提高测试的效率和质量,确保测试工作的顺利进行。

液压夹具动态载荷响应

夹具动态载荷

动态载荷能力

能够承受1000kN的动态载荷,适用于高载荷测试。较高的动态载荷能力使得液压夹具能够满足本项目高载荷测试的需求。在实际测试中,高载荷测试可能会对夹具产生较大的冲击力和压力,具有足够动态载荷能力的夹具能够保证在这些情况下正常工作,确保测试的顺利进行。同时,高动态载荷能力也提高了夹具的通用性和适用性,能够适应不同类型的高载荷测试。

载荷稳定性

保证在动态加载过程中夹具的稳定性。在动态加载过程中,夹具需要保持稳定的状态,以确保测试的准确性和可靠性。液压夹具通过合理的设计和结构优化,能够有效地减少动态加载过程中的晃动和振动,保证夹具的稳定性。在实际应用中,稳定的夹具能够为测试提供更加可靠的环境,确保测试结果的准确性。

测试适用性

满足高载荷疲劳测试系统的测试需求。液压夹具的动态载荷能力、载荷稳定性等性能指标均符合高载荷疲劳测试系统的要求,能够为该系统的测试提供可靠的支持。在实际应用中,合适的夹具能够提高测试的效率和质量,确保测试结果的准确性和可靠性。

夹具特性

具体参数

优势说明

动态载荷能力

1000kN

适用于高载荷测试

载荷稳定性

高

保证测试过程中的稳定性

测试适用性

强

满足高载荷疲劳测试系统需求

夹具助力设计

液压助力优势

液压助力可减轻操作人员的劳动强度。液压助力系统能够通过液压驱动的方式提供额外的力量,帮助操作人员轻松地完成夹具的安装和拆卸工作。这种助力方式减少了操作人员的体力消耗,提高了工作的舒适性和效率。在实际应用中,减轻劳动强度能够提高操作人员的工作积极性和工作质量,确保测试工作的顺利进行。

操作便捷性

方便快速地进行夹具的安装和拆卸。液压助力设计使得夹具的安装和拆卸过程更加简单和快捷,操作人员只需要通过操作液压控制系统即可完成相关工作。这种操作便捷性能够为测试人员节省大量的时间和精力,提高测试的效率。在实际应用中,快速的操作能够减少测试的等待时间,提高测试的整体效率。

工作效率提升

提高了测试工作的整体效率。通过减轻劳动强度和提高操作便捷性,液压助力设计能够有效地提高测试工作的整体效率。在实际应用中,高效的测试工作能够为企业节省时间和成本,提高企业的竞争力。同时,也能够加快产品的研发和生产进度,满足市场的需求。

夹具适配范围

楔形块作用

楔形块可实现对不同规格试样的有效夹持。楔形块的设计使得夹具能够适应不同尺寸和形状的试样,通过调整楔形块的位置和角度,可以实现对试样的紧密夹持。这种适配性提高了夹具的通用性和适用性,能够满足不同类型测试的需求。在实际应用中,有效的夹持能够确保试样在测试过程中的稳定性,提高测试的准确性和可靠性。

板材适配范围

25-60mm的板材楔块厚度范围满足多种板材试样的测试需求。较宽的板材楔块厚度范围使得夹具能够适应不同厚度的板材试样,提高了夹具的通用性。在实际测试中,不同的板材试样可能具有不同的厚度,合适的板材楔块厚度范围能够确保夹具对这些试样的有效夹持,为测试提供可靠的支持。

棒材适配范围

45-60mm的棒材直径范围适用于不同规格的棒材试样。合适的棒材直径范围使得夹具能够对不同直径的棒材试样进行有效夹持,提高了夹具的适用性。在实际测试中,不同规格的棒材试样可能需要不同的夹持方式,合适的棒材适配范围能够满足这些需求,确保测试的顺利进行。

实时数据采集系统参数响应

系统同步采集传输性能

数据同步采集响应

完全同步采集保障

所投实时数据采集系统具备与高载荷疲劳测试系统进行数据完全同步采集和传输的能力,能够充分满足本项目对数据同步性的严格要求。采用先进的时钟同步技术,确保与控制器的时钟硬件实现同步,达成数据采集与控制加载的精准匹配。这种同步采集功能,可大幅节约工程师进行数据后处理的时间,显著提高工作效率。

以下是对同步采集保障的详细说明:

实时数据采集系统与高载荷疲劳测试系统数据同步采集

同步保障方面

具体表现

技术基础

先进时钟同步技术确保硬件时钟同步,实现精准同步采集与传输

效率提升

节约数据后处理时间,提高工程师工作效率

需求满足

完全契合项目对数据同步性的严格要求

同步性能稳定性

实时数据采集系统具备稳定的数据同步采集能力,在长时间的运行过程中,能够始终维持数据同步的准确性和一致性。该系统经过了严格的测试和验证,其同步性能不会受到外界干扰因素的影响,从而确保了数据采集的可靠性。同步采集的精度能够满足本项目对数据质量的高要求,为试验提供了准确的数据支持。

在实际应用中,即使面临复杂的环境和长时间的运行,系统也能稳定地同步采集数据。这得益于其先进的技术架构和严格的质量检测,能够有效抵御外界干扰,保证数据的准确性和一致性。

例如,在长时间的疲劳测试试验中,系统能够持续稳定地同步采集数据,不会出现数据偏差或丢失的情况,为试验结果的准确性提供了有力保障。

实时数据采集系统稳定同步采集数据

同步技术优势

采用先进的同步算法和技术,实现了高效的数据同步采集,有效减少了数据误差和延迟。与市场上的同类产品相比,具有更高的同步性能和稳定性,能够更好地适应本项目的需求。并且,同步技术可不断进行优化和升级,以满足未来项目对数据同步采集的更高要求。

先进的同步算法和技术是系统高效同步采集的核心保障。它能够快速准确地处理数据,减少误差和延迟,提高同步性能。同时,系统的稳定性也得益于其优秀的技术架构和严格的质量控制。

在未来的项目中,随着技术的不断发展和需求的不断提高,系统的同步技术可以进行相应的优化和升级,以确保始终能够满足项目的要求。

数据传输效率响应

高速数据传输能力

数据采集系统的数据传输方式采用以太网,能够实现高速、稳定的数据传输。以太网传输方式具有高效、可靠的特点,能够充分满足本项目对大量数据快速传输的需求。传输速率可根据实际需求进行灵活调整,确保数据传输的及时性和准确性。

以太网作为一种成熟的网络传输技术,具有高速、稳定、可靠等优点。在本项目中,采用以太网传输方式能够快速将采集到的数据传输到指定位置,满足项目对数据传输速度的要求。

以下是对高速数据传输能力的详细说明:

传输能力方面

具体表现

传输方式

以太网传输,高速稳定

特点优势

高效可靠,满足大量数据快速传输需求

速率调整

可根据实际需求灵活调整,确保及时性和准确性

传输稳定性保障

具备完善的传输协议和纠错机制,能够有效保障数据传输的稳定性和可靠性。在复杂的网络环境下,系统能自动调整传输参数,确保数据传输的连续性和准确性。同时,在传输过程中对数据进行加密处理,防止数据泄露和干扰,保障数据安全。

完善的传输协议和纠错机制是保障数据传输稳定性的关键。它们能够及时发现和纠正传输过程中的错误,确保数据的完整性和准确性。自动调整传输参数的功能则使系统能够适应不同的网络环境,保证数据传输的连续性。

数据加密处理进一步提高了数据的安全性,防止数据在传输过程中被泄露或干扰。这为项目的数据安全提供了可靠的保障。

传输效率提升措施

采用优化的传输算法和技术,提高了数据传输效率,减少了传输延迟。对传输设备进行定期维护和升级,确保设备性能稳定,从而提升传输效率。建立数据传输监控系统,实时监测传输状态,及时发现和解决传输问题,保障传输效率。

优化的传输算法和技术能够提高数据传输的速度和效率,减少延迟。定期维护和升级传输设备可以保证设备的性能处于良好状态,提高传输的稳定性。数据传输监控系统则能够及时发现传输过程中的问题,并采取相应的措施进行解决,确保传输效率不受影响。

通过这些措施的实施,系统能够在各种情况下都保持高效的数据传输,满足本项目对数据传输效率的要求。

同步采集与传输协同响应

协同工作机制

数据同步采集和传输采用协同工作机制,确保采集到的数据能够及时、准确地传输到指定位置。采集和传输模块之间实现无缝对接,减少了数据处理环节,提高了工作效率。该协同工作机制可根据数据量和传输需求自动调整工作模式,优化采集和传输过程。

无缝对接的采集和传输模块,使得数据能够在采集后迅速进行传输,减少了中间环节的时间消耗。自动调整工作模式的功能则使系统能够根据实际情况进行灵活调整,提高了系统的适应性和效率。

在实际应用中,协同工作机制能够确保数据的及时传输和准确处理,为项目的顺利进行提供有力支持。

协同性能优化

通过持续优化协同工作算法和参数,提高了同步采集和传输的协同性能。对采集和传输过程进行实时监控和调整,确保协同工作的稳定性和高效性。协同性能优化可适应不同的试验场景和数据需求,提升系统的灵活性和适应性。

以下是对协同性能优化的详细说明:

协同工作算法和参数优化

优化方面

具体表现

算法参数优化

持续改进协同工作算法和参数,提高协同性能

实时监控调整

对采集和传输过程实时监控,确保稳定性和高效性

场景需求适应

适应不同试验场景和数据需求,提升灵活性和适应性

协同故障处理

建立了完善的协同故障处理机制,当采集或传输过程中出现故障时,能够及时发现并采取相应的措施进行修复。该故障处理机制可确保系统在故障发生时仍能保持部分功能正常运行,减少对试验的影响。对故障信息进行记录和分析,以便后续进行系统优化和改进,提高协同工作的可靠性。

完善的故障处理机制能够在故障发生时迅速做出反应,采取有效的措施进行修复。保持部分功能正常运行的能力,可减少故障对试验的影响,确保项目的连续性。记录和分析故障信息则有助于发现系统的潜在问题,为系统的优化和改进提供依据。

通过这种方式,系统能够在面对故障时保持稳定运行,提高协同工作的可靠性,为项目的顺利进行提供保障。

多通道输入支持能力

通道数量支持响应

64通道输入满足

所投实时数据采集系统能够支持64通道输入,完全满足本项目对通道数量的要求。充足的通道数量可同时采集多个信号源的数据,提高了数据采集的效率和全面性。并且,通道数量可根据实际需求进行灵活配置,适应不同的试验场景和数据采集要求。

64通道的输入能力,使得系统能够同时处理多个信号源的数据,大大提高了数据采集的效率。灵活配置通道数量的功能,则使系统能够根据不同的试验需求进行调整,增强了系统的适应性。

在实际应用中,无论是简单的试验还是复杂的多信号源试验,系统都能够通过合理配置通道数量,实现高效、全面的数据采集。

64通道输入实时数据采集系统

通道扩展能力

系统具备通道扩展能力,最多可以支持20000个通道,为未来项目的扩展提供了有力保障。扩展通道的过程简单、便捷,不会影响系统的正常运行。通道扩展后,系统仍能保持稳定的性能和高效的数据采集能力。

强大的通道扩展能力,使得系统能够适应未来项目规模的扩大。简单便捷的扩展过程,确保了在扩展通道时不会对系统的正常运行造成干扰。扩展后稳定的性能和高效的数据采集能力,则保证了系统在扩展后仍能满足项目的需求。

例如,随着项目的发展,需要增加通道数量时,系统可以轻松实现扩展,而不会影响试验的进行。

系统通道扩展过程

通道数量优势

与市场上同类产品相比,所投系统的通道数量具有明显优势,能够更好地满足大规模数据采集的需求。多通道输入支持能力可提高系统的适用性和灵活性,降低用户的采购成本。充足的通道数量可确保在复杂的试验环境下,仍能准确采集到所需的数据。

明显的通道数量优势,使得系统在大规模数据采集方面具有更强的竞争力。提高系统的适用性和灵活性,能够满足不同用户的多样化需求。降低采购成本则为用户提供了更经济的选择。

以下是对通道数量优势的详细对比:

对比方面

所投系统

同类产品

通道数量

最多支持20000个通道

通道数量相对较少

适用性灵活性

高

相对较低

采购成本

低

相对较高

多试验站台支持响应

4个试验站台支持

实时数据采集系统可以支持4个不同的试验站台,能够满足本项目对多试验站台数据采集的需求。可同时对多个试验站台的数据进行采集和处理,提高了试验效率。支持多试验站台的功能可方便用户进行不同类型的试验,提升了系统的实用性。

支持4个试验站台的数据采集和处理,使得系统能够在同一时间对多个试验进行监测和分析。这不仅提高了试验效率,还方便了用户进行不同类型的试验。

在实际应用中,用户可以根据需要同时开展多个不同的试验,系统能够准确采集和处理各个试验站台的数据,为用户提供全面的试验信息。

站台兼容性

系统与各种类型的试验站台具有良好的兼容性,能够适应不同的试验设备和环境。在不同的试验站台之间进行切换时,能快速、准确地采集数据,确保数据的连续性和准确性。站台兼容性可降低用户更换试验站台时的成本和难度,提高工作效率。

良好的站台兼容性,使得系统能够与各种试验站台无缝对接。快速准确的数据采集能力,保证了在切换试验站台时不会出现数据丢失或偏差的情况。降低更换成本和难度,则为用户提供了更便捷的使用体验。

以下是对站台兼容性的具体说明:

兼容性方面

具体表现

设备环境适应

适应不同试验设备和环境

切换采集能力

快速准确采集数据,确保连续性和准确性

成本难度降低

降低更换试验站台成本和难度,提高工作效率

多站台数据管理

具备完善的多站台数据管理功能,可对不同试验站台采集的数据进行分类、存储和分析。数据管理系统可方便用户查询和调用所需的数据,提高数据的利用效率。对多站台数据进行实时监控和管理,确保数据的安全性和可靠性。

完善的数据管理功能,使得用户能够对多站台采集的数据进行有效的管理和利用。方便的查询和调用功能,提高了用户获取数据的效率。实时监控和管理则保证了数据的安全和可靠。

在实际应用中,用户可以通过数据管理系统轻松地对各个试验站台的数据进行管理和分析,为试验结果的评估和决策提供有力支持。

通道信号采集响应

多种信号类型采集

支持1/4桥、半桥和全桥型应变片采集,或者高阶电压信号采集,能够满足不同类型信号的采集需求。可根据试验要求选择合适的信号采集方式,提高数据采集的准确性和可靠性。多种信号类型采集能力可适应不同的试验场景和传感器类型,提升了系统的适用性。

多种信号类型的采集能力,使得系统能够应对各种不同的试验需求。根据试验要求选择合适的采集方式,能够确保采集到的数据准确可靠。适应不同试验场景和传感器类型的能力,增强了系统的通用性。

例如,在不同的试验中,根据传感器类型和信号特点,选择1/4桥、半桥或全桥型应变片采集方式,或者高阶电压信号采集方式,能够获得更准确的数据。

输入电压范围响应

输入电压范围为+/-11mV,+/-110mV,+/-1.1V,+/-11V,可满足不同传感器的输出电压要求。宽输入电压范围可提高系统的兼容性和适应性,确保能准确采集到各种传感器的信号。输入电压范围可根据实际需求进行调整,以适应不同的试验环境和信号强度。

宽输入电压范围使得系统能够兼容更多类型的传感器。可调整的输入电压范围则增加了系统的灵活性,能够适应不同的试验环境和信号强度。

在实际应用中,用户可以根据传感器的输出电压和试验环境的要求,调整输入电压范围,以确保准确采集到信号。

通道信号质量保障

采用先进的信号处理技术,对采集到的信号进行滤波、放大等处理,提高了信号质量。具备抗干扰能力,可有效减少外界干扰对信号采集的影响,确保信号的准确性和稳定性。对通道信号进行实时监测和分析,及时发现和解决信号质量问题,保障数据采集的可靠性。

先进的信号处理技术能够有效提高信号的质量。抗干扰能力则保证了信号在采集过程中不受外界干扰的影响。实时监测和分析功能可及时发现信号质量问题,并采取相应的措施进行解决。

例如,在复杂的试验环境中,系统能够通过滤波、放大等处理,去除外界干扰,提高信号的准确性和稳定性。同时,实时监测和分析功能可及时发现信号异常,并进行调整,保障数据采集的可靠性。

数据导出格式兼容性

ASCII格式导出响应

格式支持保障

所提供的软件数据导出至为ASCII格式,满足本项目对数据导出格式的要求。ASCII格式具有广泛的兼容性,可方便用户在不同的软件和系统中进行数据处理和分析。数据导出为ASCII格式的过程简单、快捷,不会影响系统的正常运行。

广泛的兼容性使得ASCII格式的数据能够在多种软件和系统中使用。简单快捷的数据导出过程,确保了系统的高效运行。

在实际应用中,用户可以轻松地将采集到的数据导出为ASCII格式,然后在其他软件中进行进一步的处理和分析。

导出数据准确性

导出的数据准确无误,能真实反映采集到的原始数据。在数据导出过程中,对数据进行严格的校验和验证,确保数据的准确性和完整性。导出数据的准确性可保证后续数据处理和分析的可靠性。

严格的校验和验证机制确保了导出数据的准确性和完整性。准确的导出数据为后续的数据处理和分析提供了可靠的基础。

以下是对导出数据准确性的详细说明:

准确性保障方面

具体表现

数据反映

准确反映采集到的原始数据

校验验证

严格校验和验证,确保准确性和完整性

后续分析

保证后续数据处理和分析的可靠性

格式转换灵活性

若用户有其他格式的需求,可提供相应的格式转换工具,实现数据在不同格式之间的灵活转换。格式转换过程高效、便捷,不会影响数据的质量和准确性。格式转换灵活性可满足用户多样化的需求,提高系统的实用性。

灵活的格式转换功能,使得用户可以根据自己的需求将数据转换为不同的格式。高效便捷的转换过程,确保了在转换格式时不会影响数据的质量和准确性。

在实际应用中,用户可以根据不同的软件和系统要求,使用格式转换工具将数据转换为所需的格式,提高了系统的适用性和实用性。

测试运行时报告生成响应

实时报告生成能力

可以在测试运行时生成报告,方便用户及时了解试验进展和结果。报告生成过程自动化程度高,减少了人工干预,提高了工作效率。实时报告生成能力可让用户在试验过程中及时发现问题并采取相应的措施。

自动化的报告生成过程,使得用户无需手动进行繁琐的报告制作。及时生成的报告能够让用户快速了解试验情况,及时发现问题并解决。

例如,在试验过程中,用户可以随时查看生成的报告,了解试验的进展和结果,及时调整试验参数或采取其他措施。

报告内容完整性

生成的报告内容完整,包含试验设置、数据采集、分析结果等重要信息。报告格式规范、清晰,便于用户阅读和理解。报告内容的完整性可为用户提供全面的试验信息,支持用户做出准确的决策。

完整的报告内容涵盖了试验的各个方面,为用户提供了全面的信息。规范清晰的报告格式,使得用户能够轻松地阅读和理解报告内容。

在实际应用中,用户可以根据报告中的信息,对试验结果进行准确的评估和分析,做出合理的决策。

报告定制化服务

可根据用户的需求提供报告定制化服务,满足用户对报告内容和格式的个性化要求。定制化报告的生成过程快速、高效,不会影响试验进度。报告定制化服务可提高用户的满意度,增强系统的竞争力。

个性化的报告定制服务,能够满足不同用户的特殊需求。快速高效的生成过程,确保了在定制报告时不会影响试验的正常进行。

例如,用户可以根据自己的需求,定制报告的内容和格式,系统能够快速生成符合要求的报告,提高了用户的满意度。

数据导出与报告的协同响应

协同工作流程

数据导出和报告生成采用协同工作流程,确保导出的数据能及时用于报告生成。采集到的数据自动存储在系统中,当需要生成报告时,可直接调用导出的数据进行报告生成。协同工作流程可提高数据处理和报告生成的效率,减少人工操作的错误。

协同工作流程使得数据导出和报告生成能够无缝衔接。自动存储和调用数据的功能,提高了数据处理和报告生成的效率。

在实际应用中,系统能够自动将采集到的数据存储起来,当需要生成报告时,直接调用这些数据进行报告生成,减少了人工操作的环节,提高了工作效率。

协同性能优化

通过不断优化协同工作算法和参数,提高了数据导出和报告生成的协同性能。对协同工作过程进行实时监控和调整,确保协同工作的稳定性和高效性。协同性能优化可适应不同的试验场景和数据需求,提升系统的灵活性和适应性。

持续优化的协同工作算法和参数,能够提高协同性能。实时监控和调整功能,确保了协同工作的稳定和高效。

例如,在不同的试验场景和数据需求下,系统可以通过优化算法和参数,调整协同工作模式,提高协同性能,适应不同的情况。

协同故障处理

建立了完善的协同故障处理机制,当数据导出或报告生成过程中出现故障时,能够及时发现并采取相应的措施进行修复。故障处理机制可确保系统在故障发生时仍能保持部分功能正常运行,减少对试验的影响。对故障信息进行记录和分析,以便后续进行系统优化和改进,提高协同工作的可靠性。

完善的故障处理机制能够及时发现和解决协同工作中的故障。保持部分功能正常运行的能力,减少了故障对试验的影响。记录和分析故障信息,为系统的优化和改进提供了依据。

在实际应用中,当出现故障时,系统能够自动检测到并采取相应的措施进行修复,同时记录故障信息,以便后续分析和改进。

传感器自动识别功能响应

TEDS技术支持响应

技术功能实现

数据采集系统支持传感器自动识别TEDS技术,可自动识别传感器的类型、参数等信息。TEDS技术的应用可提高传感器的安装和调试效率,减少人工操作的错误。通过TEDS技术,系统能自动配置传感器的采集参数,确保数据采集的准确性和一致性。

TEDS技术使得传感器的识别和配置变得更加自动化和智能化。提高安装和调试效率,减少人工错误,保证了数据采集的质量。

例如,在安装传感器时,系统可以自动识别传感器的类型和参数,并进行相应的配置,无需人工手动设置,提高了工作效率。

TEDS技术自动识别传感器

识别准确性保障

传感器自动识别的准确性高,能准确识别各种类型的传感器。在识别过程中,采用多重校验和验证机制,确保识别结果的准确性和可靠性。识别准确性保障可提高系统的兼容性和稳定性,减少因传感器识别错误导致的故障。

多重校验和验证机制是保证识别准确性的关键。准确的识别结果,提高了系统的兼容性和稳定性。

在实际应用中,系统通过多重校验和验证,能够准确识别各种类型的传感器,避免因识别错误而导致的故障。

技术优势体现

与传统的传感器识别方式相比,TEDS技术具有更高的效率和准确性,能够更好地适应现代试验的需求。TEDS技术的应用可降低用户的使用成本和维护难度,提高工作效率。技术优势体现可增强系统的竞争力,为用户提供更好的使用体验。

更高的效率和准确性是TEDS技术的显著优势。降低使用成本和维护难度,提高了用户的满意度。

例如,与传统的手动识别方式相比,TEDS技术可以快速准确地识别传感器,减少了人工操作的时间和错误,提高了工作效率。

识别效率与兼容性响应

快速识别能力

具备快速识别传感器的能力,能在短时间内完成传感器的自动识别。快速识别能力可提高试验的准备速度,减少试验等待时间。识别过程自动化程度高,无需人工干预,提高了工作效率。

快速识别传感器的能力,使得试验的准备时间大大缩短。自动化的识别过程,减少了人工操作的环节,提高了工作效率。

例如,在更换传感器时,系统可以迅速识别新的传感器,无需人工手动设置,快速进入试验状态。

广泛兼容性

系统与各种类型的传感器具有广泛的兼容性,能识别不同厂家、不同型号的传感器。广泛兼容性可提高系统的适用性和灵活性,降低用户的采购成本。在更换传感器时,无需对系统进行复杂的配置和调整,方便快捷。

广泛的兼容性使得系统能够适应各种不同的传感器。提高适用性和灵活性,降低了用户的采购成本。

在实际应用中,用户可以根据需要更换不同厂家和型号的传感器,系统能够自动识别并兼容这些传感器,无需进行复杂的配置。

兼容性测试验证

经过严格的兼容性测试验证,确保系统在识别不同传感器时的稳定性和可靠性。兼容性测试涵盖了各种常见的传感器类型和应用场景,保证系统能在实际使用中正常工作。兼容性测试验证可增强用户对系统的信任,提高产品的市场竞争力。

严格的兼容性测试验证是保证系统稳定性和可靠性的重要手段。涵盖多种传感器类型和应用场景的测试,确保了系统在实际使用中的适用性。

例如,通过对各种常见传感器类型和应用场景的测试,系统能够证明其在不同情况下都能稳定、可靠地识别传感器,增强了用户的信任。

识别功能的应用优势响应

提高试验效率

传感器自动识别功能可减少传感器安装和调试的时间,提高了试验的准备速度。在试验过程中,能快速识别更换的传感器,确保试验的连续性和高效性。提高试验效率可让用户在更短的时间内完成更多的试验,提升工作效益。

减少安装和调试时间,提高了试验的准备速度。快速识别更换的传感器,保证了试验的连续性。

以下是对提高试验效率的详细说明:

效率提升方面

具体表现

准备速度

减少传感器安装和调试时间,提高试验准备速度

试验连续性

快速识别更换的传感器,确保试验连续性

工作效益

在更短时间内完成更多试验,提升工作效益

降低人为错误

自动识别功能可避免人工识别传感器时可能出现的错误,提高了数据采集的准确性。减少人为错误可降低试验风险,保证试验结果的可靠性。降低人为错误可提高系统的稳定性和可信度,为用户提供更准确的试验数据。

自动识别功能消除了人工识别的不确定性。减少人为错误,提高了试验的可靠性和系统的稳定性。

例如,在人工识别传感器时,可能会出现错误的设置或识别不准确的情况,而自动识别功能可以避免这些问题,提高数据采集的准确性。

增强系统智能化

传感器自动识别功能是系统智能化的重要体现,可提升系统的科技含量和竞争力。智能化的系统可更好地适应现代试验的需求,为用户提供更便捷、高效的服务。增强系统智能化可吸引更多的用户,扩大产品的市场份额。

传感器自动识别功能是系统智能化的关键特征。提升科技含量和竞争力,满足了现代试验的需求。

以下是对增强系统智能化的详细说明:

智能化体现方面

具体表现

科技含量提升

传感器自动识别功能提升系统科技含量

用户服务

为用户提供更便捷、高效的服务

市场份额

吸引更多用户,扩大产品市场份额

技术参数佐证材料索引

制造商技术样册索引

高载荷疲劳测试系统作动器参数样册

参数详情

样册页码

作动器额定载荷能力不低于±1000kN,上置;液压作动缸采用双出杆等效截面积设计,动态行程不小于150mm(+/-75mm)等整体作动器关键结构及基本参数情况

5

液压作动缸双出杆等效截面积设计原理、动态行程的具体性能优势及相关技术指标说明

6

LVDT位移传感器精度达到不低于示值的±1%(10%-100%FS)的详细精度检测标准、满量程标定方式以及安装位置、安装方式等情况

7

液压分油器不小于340LPM流量的具体流量性能指标、分油器上安装的不小于340L流量的三级伺服阀的型号、性能及工作原理,紧耦合3.5L压力和1.5L回油管路蓄能器的作用、工作方式以及可提供On-Off,High-Low控制和二次压力的功能实现方式

8

全数字控制系统架构样册

1)控制器采用VME总线架构,其具有抗冲击、噪声低、带宽高等特点,在制造商技术样册第15页有详细的架构设计原理、优势分析以及与其他架构对比的相关介绍,帮助理解该架构如何满足系统的高性能需求。

2)控制回路采用PIDF控制回路,支持P、I、D、F等多个控制参数可调,第16页说明了PIDF控制回路的工作原理、参数调节的方法和范围,以及不同参数设置对系统控制效果的影响,为系统的精确控制提供理论依据。

3)闭环控制速率不低于6kHz以及数据采集频率不低于122kHz,第17页呈现了这两个关键性能指标的测试方法、实际测试数据和在不同工况下的表现,展示了系统的高速响应和数据采集能力。

4)控制器为每个试验系统配置不少于3路数字信号调理回路,同时提供不少于3组用的数字I/O和2通道D/A输出,额外提供8通道的D/A输出板卡和8通道A/D输入板卡,第18页展示了这些配置的详细电路设计、功能说明以及如何协同工作以实现系统的多通道数据处理和控制功能。

高载荷疲劳测试系统作动器

实时数据采集系统软件功能样册

1)软件采用拖拉式的程序设计方式,在制造商技术样册第25页说明这种设计方式的操作流程、优势以及如何方便用户在短时间内完成程序的设定,提高用户的使用效率和体验。

2)软件可执行测试和逻辑运算符的并行分支,提供极限检测、序列触发和数字I/O接口,第26页介绍了并行分支功能的实现原理、适用场景以及如何通过这些功能提高系统的自动化测试和控制能力。

3)所提供的软件数据导出至为ASCII格式,可以在测试运行时生成报告,第27页呈现了数据导出的具体步骤、报告生成的格式和内容要求,以及如何保证数据的准确性和报告的规范性。

4)软件支持函数发生器,具有正弦、方波、三角波、斜坡加载、保持、载荷谱和自定义波形功能控件,第28页展示了这些功能控件的操作方法、波形生成的原理和在实际测试中的应用案例,为用户提供多样化的测试波形选择。

控制软件功能

全数字控制系统性能检测

检测报告关键页标注

高载荷疲劳测试系统载荷传感器检测

检测项目

报告页码

额定载荷能力检测,确定其不低于±1000kN的具体检测方法、检测设备和检测结果数据,以及对检测结果的准确性评估

3

静态过载能力检测,获取静态过载能力为额定载荷的150%的详细检测过程、数据记录...

东北电力大学工程结构韧性试验研究平台项目投标方案.docx