龙口市人民医院中长期发展战略规划咨询服务采购项目投标方案

第一章 服务方案

5

第一节 需求理解与分析

5

一、 医院战略发展需求剖析

5

二、 医疗政策导向解读

23

三、 区域医疗体系定位分析

30

四、 SWOT战略要素分析

45

第二节 市场调研方案

51

一、 调研计划制定

51

二、 同级医院信息收集

63

三、 医疗技术服务调研

69

四、 患者需求与满意度调查

76

第三节 规划方案设计和制定流程

99

一、 医院宗旨使命拟定

99

二、 愿景与定位确立

114

三、 发展目标设定

126

四、 发展阶段划分

144

五、 资源配置规划

151

第四节 项目团队人员安排

159

一、 专家团队组建

159

二、 团队负责人职责

174

三、 成员分工安排

192

四、 质量保障措施

209

第二章 质量保障措施

229

第一节 日常服务保障措施

229

一、 标准化服务流程建设

229

二、 服务质量持续监控

240

第二节 紧急情况保障措施

248

一、 应急预案体系构建

248

二、 应急响应能力保障

266

第三节 保密措施

285

一、 保密管理制度建设

285

二、 保密责任落实机制

297

第四节 售后服务保障措施

303

一、 免费跟踪服务实施

303

二、 售后支持体系构建

318

第三章 进度安排方案

338

第一节 项目阶段划分

338

一、 项目启动与需求调研阶段

338

二、 战略规划方案设计阶段

352

三、 方案内部评审与优化阶段

366

四、 成果提交与验收阶段

373

第二节 阶段时间安排

389

一、 项目启动与调研阶段时间规划

389

二、 方案设计阶段时间规划

402

三、 评审优化阶段时间规划

413

四、 成果提交阶段时间规划

425

第三节 各阶段工作内容

446

一、 启动与调研阶段工作内容

446

二、 方案设计阶段工作内容

457

三、 评审优化阶段工作内容

470

四、 成果提交阶段工作内容

478

第四节 进度保障措施

494

一、 项目组织保障措施

494

二、 进度监控保障措施

517

三、 风险应对保障措施

535

第四章 对采购文件的响应程度

551

第一节 响应文件完整性

551

一、 服务方案完整覆盖

551

二、 质量保障措施完备性

571

第二节 响应内容一致性

582

一、 服务期承诺匹配性

582

二、 内容表述无矛盾点

595

第三节 文字表达准确性

609

一、 专业术语规范应用

609

二、 表述清晰无歧义

624

服务方案

需求理解与分析

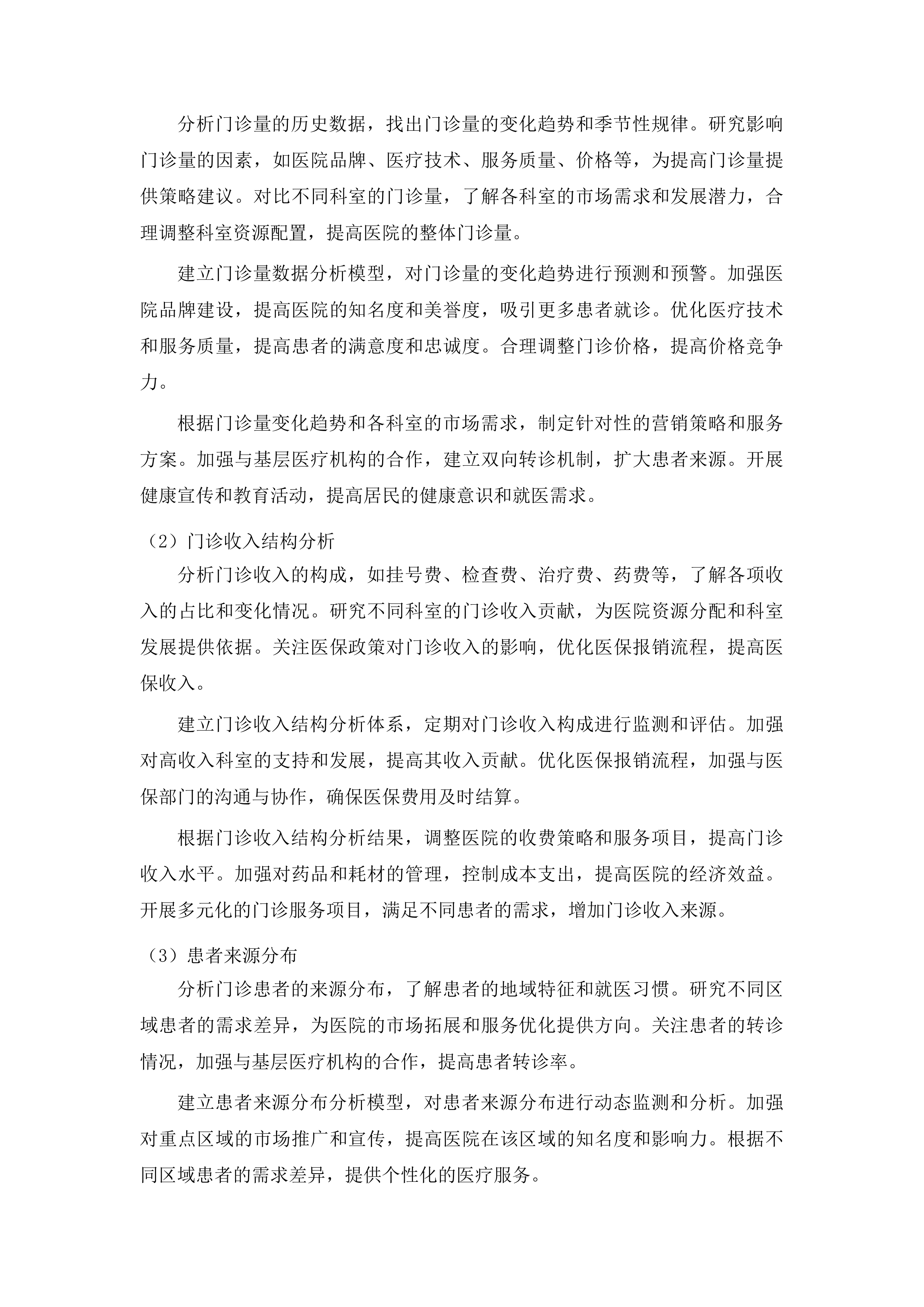

医院战略发展需求剖析

内外部环境态势评估

外部政策环境评估

国家医保政策影响

深入研究国家医保政策,全面评估其对医院医保收入、患者就诊结构等方面的影响。医保支付方式改革对医院医疗服务定价和成本控制提出了新要求,需精准把握政策导向,合理调整服务定价策略,严格控制成本支出。同时,密切关注国家医保目录调整动态,了解其对医院药品和耗材使用的具体影响,及时调整采购计划和临床用药方案,确保医保政策的有效落实,提高医院医保资金使用效率,为患者提供更优质、合理的医疗服务。

分析医保支付方式改革对医院运营的挑战与机遇,调整医疗服务定价体系,加强成本控制管理,提高医院的经济效益和社会效益。关注国家医保目录调整的范围和频率,及时更新药品和耗材目录,优化用药结构,降低患者医疗费用负担,提高医保报销比例,增强医院的竞争力和吸引力。

加强与医保部门的沟通与协作,及时了解医保政策的最新动态和要求,积极争取医保政策支持,为医院的发展创造良好的政策环境。建立健全医保管理机制,加强医保费用审核和监管,确保医保资金的安全使用,提高医保服务质量和效率。

医保支付方式改革

地方医疗监管政策

研究所在市、区的医疗监管政策,明确医院在医疗质量、医疗安全等方面的合规要求。评估分级诊疗政策对医院患者来源和业务结构的影响,积极响应政策号召,加强与基层医疗机构的合作,建立双向转诊机制,优化患者就医流程,提高医疗资源利用效率。关注地方医保政策的特殊性,如报销比例、报销范围等,为医院医保管理提供依据,确保医保报销政策的准确执行,提高患者的满意度和信任度。

加强医院内部管理,建立健全医疗质量管理体系,严格执行医疗操作规程,确保医疗安全。加强对医护人员的培训和教育,提高医护人员的业务水平和服务意识,为患者提供优质、高效的医疗服务。积极参与分级诊疗工作,加强与基层医疗机构的技术交流和合作,提高基层医疗机构的医疗服务水平,推动分级诊疗制度的落实。

关注地方医保政策的调整和变化,及时调整医院的医保管理策略,优化医保报销流程,提高医保报销效率。加强与医保部门的沟通与协调,争取医保政策的支持和倾斜,为医院的发展创造良好的医保环境。建立医保费用预警机制,加强对医保费用的监控和管理,确保医保费用的合理使用,避免医保费用的浪费和滥用。

政策变化趋势预测

分析国家和地方政策的发展趋势,提前预判政策变化对医院的潜在影响。密切关注新政策的出台动态,及时调整医院的战略规划和运营策略,以适应政策变化的要求。建立政策跟踪机制,加强对政策信息的收集和分析,确保医院能够快速适应政策变化,抓住发展机遇。

加强与政府部门的沟通与联系,及时了解政策制定的背景和意图,积极参与政策的制定和修订过程,为医院的发展争取有利的政策环境。建立政策研究团队,加强对政策的研究和解读,为医院的决策提供科学依据。定期组织政策培训和学习活动,提高医护人员的政策意识和政策执行能力。

根据政策变化趋势,调整医院的发展战略和规划,优化医院的业务结构和资源配置,提高医院的核心竞争力。加强医院的风险管理,建立健全风险预警机制,及时发现和应对政策变化带来的风险和挑战。加强与行业协会和其他医院的交流与合作,共同应对政策变化带来的影响,推动医院的可持续发展。

外部经济社会环境评估

宏观经济形势分析

研究宏观经济形势对医院运营的影响,如经济增长、通货膨胀等因素对医疗需求和医疗费用的影响。分析区域经济发展水平对医院患者支付能力和医疗服务需求的影响,根据市场需求调整医院的服务项目和价格策略。关注经济结构调整对医院业务发展的机遇和挑战,积极拓展新兴医疗服务领域,提高医院的市场竞争力。

加强对宏观经济形势的监测和分析,及时了解经济发展的动态和趋势,为医院的决策提供科学依据。建立经济形势分析报告制度,定期对宏观经济形势进行分析和评估,为医院的发展提供决策支持。加强与金融机构的合作,拓宽融资渠道,为医院的发展提供资金保障。

根据宏观经济形势的变化,调整医院的发展战略和规划,优化医院的业务结构和资源配置,提高医院的经济效益和社会效益。加强医院的成本管理,降低运营成本,提高医疗服务质量和效率。加强与企业和社会组织的合作,开展多元化的医疗服务项目,满足不同层次患者的需求。

社会人口结构变化

分析宏观和区域两个维度的人口结构变化,如老龄化、城镇化等对医院医疗服务需求的影响。关注人口流动对医院患者来源和分布的影响,优化医院的服务布局和资源配置。研究社会文化与观念的变化对患者就医习惯和医疗服务需求的影响,提供个性化、多元化的医疗服务,提高患者的满意度和忠诚度。

加强对社会人口结构变化的研究和分析,及时了解人口变化的趋势和特点,为医院的发展提供决策依据。建立人口信息数据库,定期对人口结构变化进行监测和评估,为医院的服务规划和资源配置提供数据支持。加强与社区和基层医疗机构的合作,开展健康教育和预防保健服务,提高居民的健康素养和自我保健能力。

根据社会人口结构变化的趋势,调整医院的发展战略和规划,优化医院的业务结构和服务模式,提高医院的服务质量和效率。加强医院的人才培养和引进,提高医护人员的专业水平和服务能力。加强与科研机构的合作,开展医学研究和技术创新,提高医院的医疗技术水平和核心竞争力。

社会舆论与口碑

收集社会舆论和患者口碑信息,了解医院在社会公众中的形象和声誉。分析负面舆论对医院业务发展和品牌建设的影响,制定相应的应对策略,及时化解危机。关注社会舆论热点和患者关注焦点,及时调整医院的服务策略和宣传策略,提高医院的社会知名度和美誉度。

加强对社会舆论和患者口碑的监测和分析,建立舆情监测系统,及时了解社会舆论的动态和趋势。建立患者反馈机制,及时收集患者的意见和建议,为医院的服务改进提供依据。加强与媒体的合作,积极宣传医院的优势和特色,提高医院的社会形象和品牌价值。

根据社会舆论和患者口碑的反馈,调整医院的服务策略和管理措施,提高医院的服务质量和效率。加强医院的文化建设,营造良好的医疗服务氛围,提高医护人员的服务意识和责任感。加强与患者的沟通和互动,建立良好的医患关系,提高患者的满意度和忠诚度。

内部运营环境评估

医疗业务指标分析

对门诊业务指标,如门诊量、门诊收入、患者来源等进行分析,了解门诊业务的发展趋势和市场需求。分析住院业务指标,如住院人次、平均住院日、住院收入、病床使用率等,评估住院业务的运营效率和服务能力。对比不同科室的业务指标,找出优势科室和薄弱科室,为医院业务发展提供参考,制定针对性的发展策略,促进医院业务的均衡发展。

建立医疗业务指标分析体系,定期对门诊和住院业务指标进行监测和评估,及时发现业务发展中的问题和不足。加强对门诊和住院业务的管理,优化服务流程,提高服务质量和效率。加强与其他医院的交流与合作,学习先进的管理经验和技术,提高医院的竞争力。

根据医疗业务指标分析结果,调整医院的发展战略和规划,优化医院的业务结构和资源配置。加强对优势科室的支持和发展,提高其核心竞争力。加强对薄弱科室的帮扶和指导,促进其业务发展,提高医院的整体服务水平。

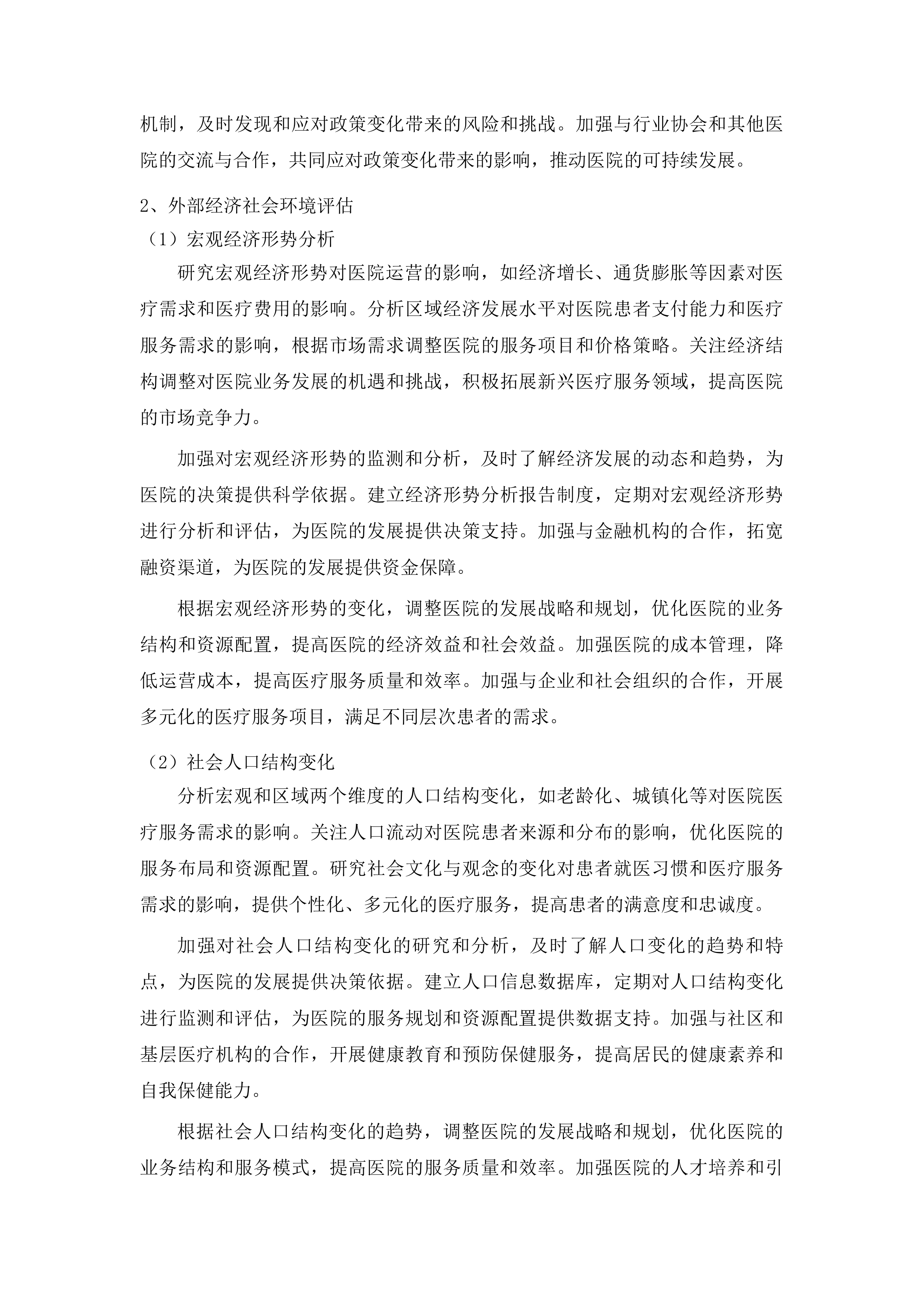

医疗资源分析

评估人力资源状况,包括人员结构、人员工作量、人员流动情况等,为医院人才队伍建设提供依据。分析设备资源配置,如设备配置、设备使用率、设备维护与更新等,确保设备能够满足医疗服务需求。关注医院的资金状况和资源配置情况,优化资源分配,提高资源利用效率。

资源类型

评估指标

现状分析

改进措施

人力资源

人员结构、人员工作量、人员流动情况

分析人员结构是否合理,工作量是否饱和,人员流动是否频繁等

优化人员结构,合理安排工作量,加强人才培养和引进,稳定人才队伍

设备资源

设备配置、设备使用率、设备维护与更新

评估设备配置是否满足医疗需求,设备使用率是否高,设备维护与更新是否及时等

根据医疗需求更新设备配置,提高设备使用率,加强设备维护与管理

资金资源

资金状况、资源配置

分析资金是否充足,资源配置是否合理等

优化资金使用,合理配置资源,提高资金利用效率

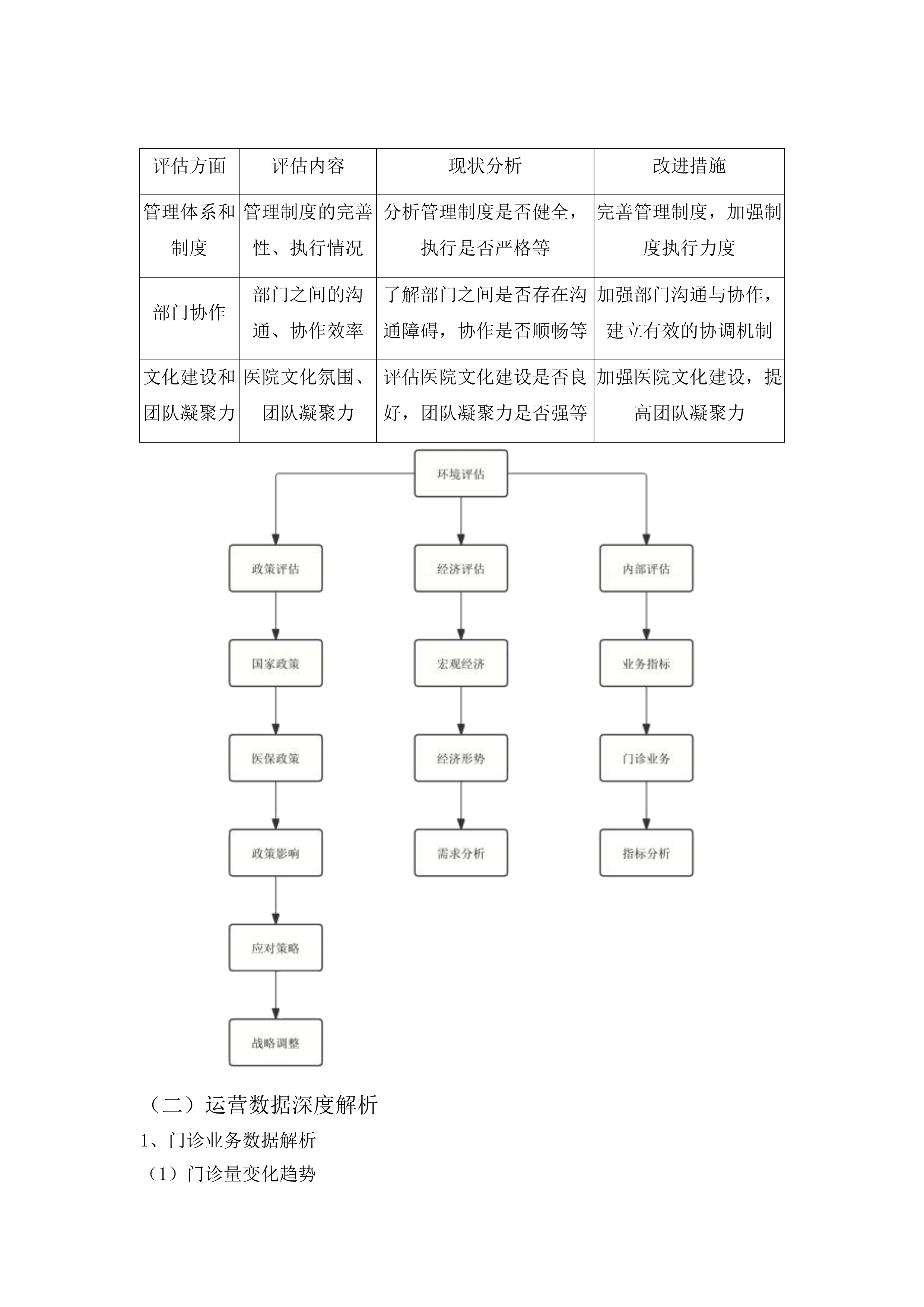

内部管理环境评估

分析医院的管理体系和管理制度,评估管理效率和管理水平。了解医院各部门之间的协作情况,查找存在的问题和不足,提出改进措施。关注医院的文化建设和团队凝聚力,营造良好的内部工作氛围。

医患沟通满意度调查

评估方面

评估内容

现状分析

改进措施

管理体系和制度

管理制度的完善性、执行情况

分析管理制度是否健全,执行是否严格等

完善管理制度,加强制度执行力度

部门协作

部门之间的沟通、协作效率

了解部门之间是否存在沟通障碍,协作是否顺畅等

加强部门沟通与协作,建立有效的协调机制

文化建设和团队凝聚力

医院文化氛围、团队凝聚力

评估医院文化建设是否良好,团队凝聚力是否强等

加强医院文化建设,提高团队凝聚力

运营数据深度解析

门诊业务数据解析

门诊量变化趋势

分析门诊量的历史数据,找出门诊量的变化趋势和季节性规律。研究影响门诊量的因素,如医院品牌、医疗技术、服务质量、价格等,为提高门诊量提供策略建议。对比不同科室的门诊量,了解各科室的市场需求和发展潜力,合理调整科室资源配置,提高医院的整体门诊量。

建立门诊量数据分析模型,对门诊量的变化趋势进行预测和预警。加强医院品牌建设,提高医院的知名度和美誉度,吸引更多患者就诊。优化医疗技术和服务质量,提高患者的满意度和忠诚度。合理调整门诊价格,提高价格竞争力。

根据门诊量变化趋势和各科室的市场需求,制定针对性的营销策略和服务方案。加强与基层医疗机构的合作,建立双向转诊机制,扩大患者来源。开展健康宣传和教育活动,提高居民的健康意识和就医需求。

门诊收入结构分析

分析门诊收入的构成,如挂号费、检查费、治疗费、药费等,了解各项收入的占比和变化情况。研究不同科室的门诊收入贡献,为医院资源分配和科室发展提供依据。关注医保政策对门诊收入的影响,优化医保报销流程,提高医保收入。

建立门诊收入结构分析体系,定期对门诊收入构成进行监测和评估。加强对高收入科室的支持和发展,提高其收入贡献。优化医保报销流程,加强与医保部门的沟通与协作,确保医保费用及时结算。

根据门诊收入结构分析结果,调整医院的收费策略和服务项目,提高门诊收入水平。加强对药品和耗材的管理,控制成本支出,提高医院的经济效益。开展多元化的门诊服务项目,满足不同患者的需求,增加门诊收入来源。

患者来源分布

分析门诊患者的来源分布,了解患者的地域特征和就医习惯。研究不同区域患者的需求差异,为医院的市场拓展和服务优化提供方向。关注患者的转诊情况,加强与基层医疗机构的合作,提高患者转诊率。

建立患者来源分布分析模型,对患者来源分布进行动态监测和分析。加强对重点区域的市场推广和宣传,提高医院在该区域的知名度和影响力。根据不同区域患者的需求差异,提供个性化的医疗服务。

加强与基层医疗机构的合作,建立稳定的转诊关系,规范转诊流程,提高转诊效率。开展基层医生培训和技术支持活动,提高基层医疗机构的医疗服务水平。建立患者反馈机制,及时了解患者的需求和意见,不断优化医院的服务质量。

住院业务数据解析

住院人次与病床使用率

分析住院人次的变化趋势,评估医院住院业务的发展情况。研究病床使用率的高低,查找影响病床使用率的因素,如医疗技术、服务质量、床位配置等,提出提高病床使用率的措施。对比不同科室的住院人次和病床使用率,优化科室床位分配。

建立住院人次和病床使用率分析模型,对住院业务的发展趋势进行预测和预警。加强医疗技术创新和服务质量提升,提高医院的住院吸引力。合理调整床位配置,优化科室床位分配,提高病床使用率。

根据住院人次和病床使用率分析结果,制定针对性的营销策略和服务方案。加强与医保部门的沟通与协作,提高医保报销比例,减轻患者负担。开展优质护理服务,提高患者的满意度和忠诚度。

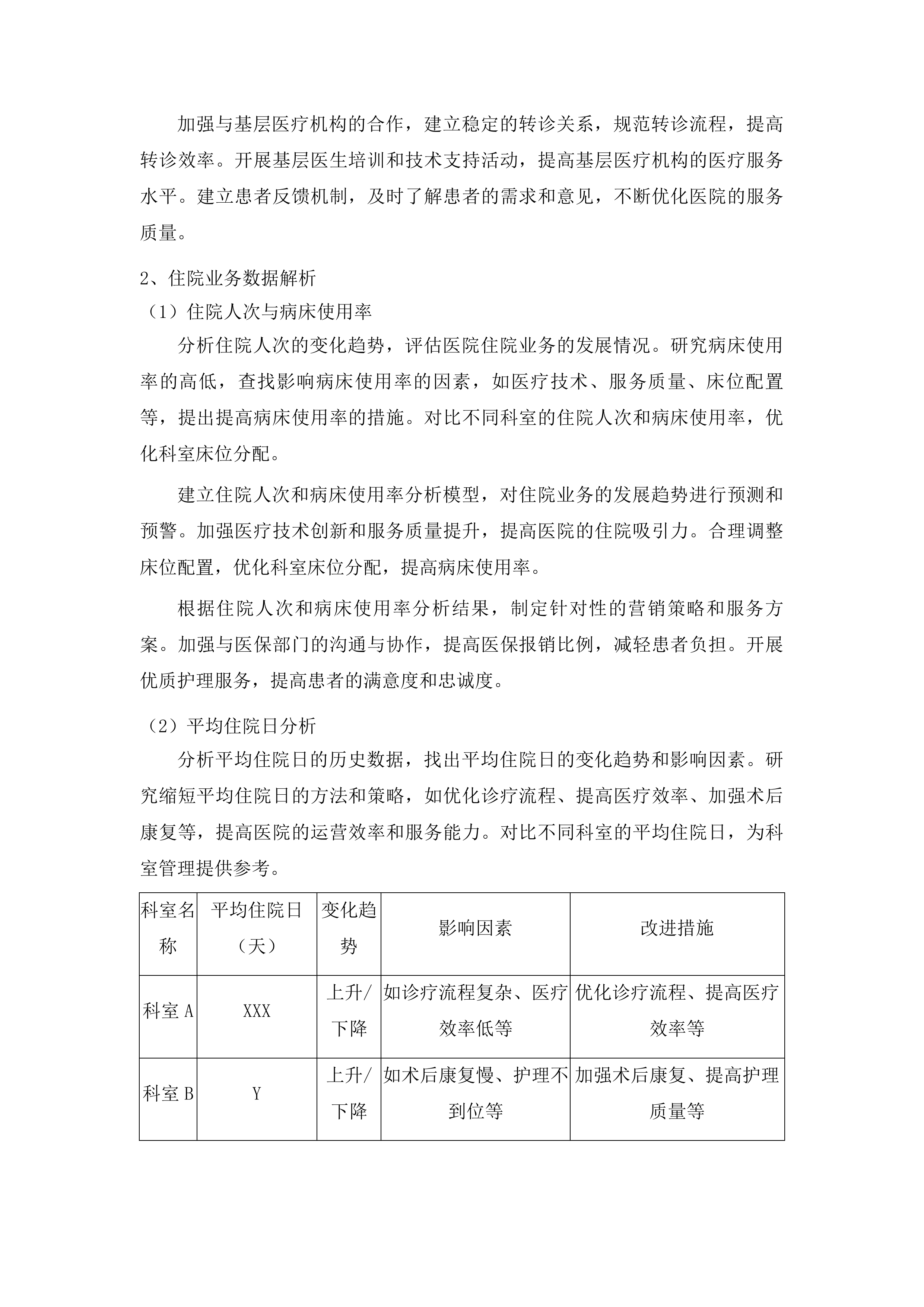

平均住院日分析

分析平均住院日的历史数据,找出平均住院日的变化趋势和影响因素。研究缩短平均住院日的方法和策略,如优化诊疗流程、提高医疗效率、加强术后康复等,提高医院的运营效率和服务能力。对比不同科室的平均住院日,为科室管理提供参考。

科室名称

平均住院日(天)

变化趋势

影响因素

改进措施

科室A

XXX

上升/下降

如诊疗流程复杂、医疗效率低等

优化诊疗流程、提高医疗效率等

科室B

Y

上升/下降

如术后康复慢、护理不到位等

加强术后康复、提高护理质量等

科室C

Z

上升/下降

如检查等待时间长、床位紧张等

缩短检查等待时间、合理安排床位等

住院收入构成

分析住院收入的构成,如床位费、检查费、治疗费、药费等,了解各项收入的占比和变化情况。研究不同科室的住院收入贡献,为医院资源分配和科室发展提供依据。关注医保政策对住院收入的影响,优化医保报销流程,提高医保收入。

建立住院收入构成分析体系,定期对住院收入构成进行监测和评估。加强对高收入科室的支持和发展,提高其收入贡献。优化医保报销流程,加强与医保部门的沟通与协作,确保医保费用及时结算。

根据住院收入构成分析结果,调整医院的收费策略和服务项目,提高住院收入水平。加强对药品和耗材的管理,控制成本支出,提高医院的经济效益。开展多元化的住院服务项目,满足不同患者的需求,增加住院收入来源。

财务数据综合分析

收入分析

分析医院的收入构成,包括医疗收入、财政拨款、科研教学经费、社会捐赠等,了解各项收入的占比和变化情况。研究不同业务板块的收入贡献,为医院业务发展提供方向。关注医保收入的变化趋势,优化医保管理,提高医保收入。

建立收入分析体系,定期对医院的收入构成进行监测和评估。加强对高收入业务板块的支持和发展,提高其收入贡献。优化医保管理流程,加强与医保部门的沟通与协作,确保医保费用及时结算。

根据收入分析结果,调整医院的业务发展策略和资源配置,提高医院的收入水平。积极拓展多元化的收入渠道,如开展科研合作、接受社会捐赠等。加强财务管理,提高资金使用效率,确保医院的财务稳定。

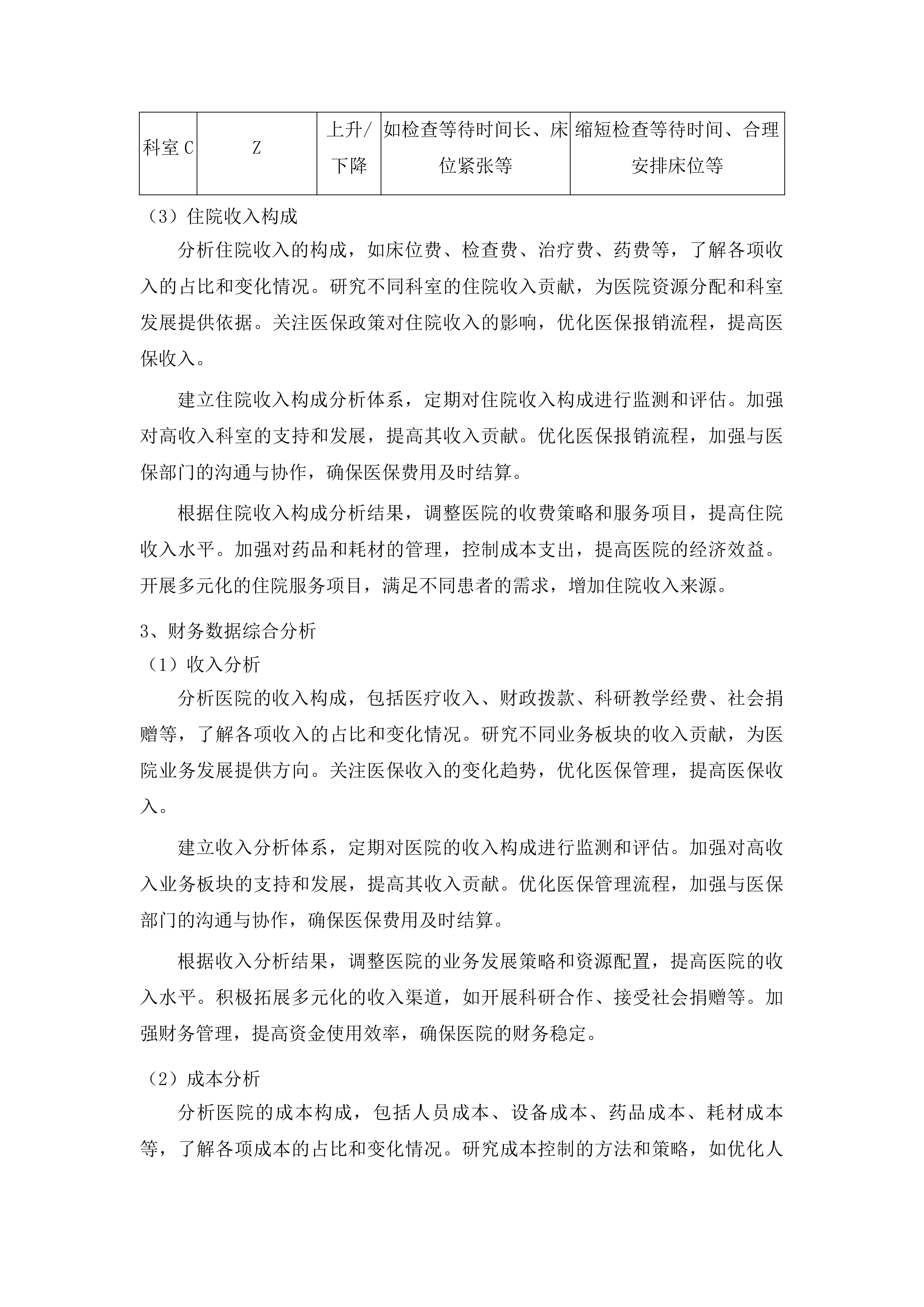

成本分析

分析医院的成本构成,包括人员成本、设备成本、药品成本、耗材成本等,了解各项成本的占比和变化情况。研究成本控制的方法和策略,如优化人员配置、降低设备采购成本、合理使用药品和耗材等,提高医院的经济效益。对比不同科室的成本情况,为科室成本管理提供参考。

成本项目

占比(%)

变化趋势

控制措施

人员成本

XXX

上升/下降

优化人员配置、提高工作效率等

设备成本

Y

上升/下降

降低设备采购成本、提高设备使用率等

药品成本

Z

上升/下降

合理使用药品、控制药品价格等

耗材成本

W

上升/下降

优化耗材管理、减少浪费等

盈利能力分析

计算医院的收支结余、资产负债率等指标,评估医院的盈利能力和财务状况。研究影响医院盈利能力的因素,如收入增长、成本控制、资源配置等,提出提高医院盈利能力的措施。对比同行业医院的盈利能力,找出差距和不足,为医院发展提供借鉴。

建立盈利能力分析模型,定期对医院的盈利能力进行监测和评估。加强收入管理,提高收入增长速度。优化成本控制,降低成本支出。合理配置资源,提高资源利用效率。

根据盈利能力分析结果,制定针对性的发展策略和措施,提高医院的盈利能力。加强与同行业医院的交流与合作,学习先进的管理经验和技术。不断创新服务模式和业务领域,提高医院的市场竞争力。

医疗质量标准研判

诊断准确性评估

诊断符合率分析

统计医院的诊断符合率,分析诊断符合率的变化趋势和影响因素。研究提高诊断符合率的方法和策略,如加强临床医生培训、引进先进的诊断技术和设备等。对比不同科室的诊断符合率,为科室质量管理提供参考。

建立诊断符合率分析体系,定期对诊断符合率进行监测和评估。加强临床医生的培训和教育,提高其专业水平和诊断能力。引进先进的诊断技术和设备,提高诊断的准确性和可靠性。

根据诊断符合率分析结果,制定针对性的改进措施和质量控制指标,提高医院的诊断水平。加强对诊断过程的管理和监督,确保诊断的规范性和准确性。开展病例讨论和质量分析活动,不断总结经验教训,提高诊断符合率。

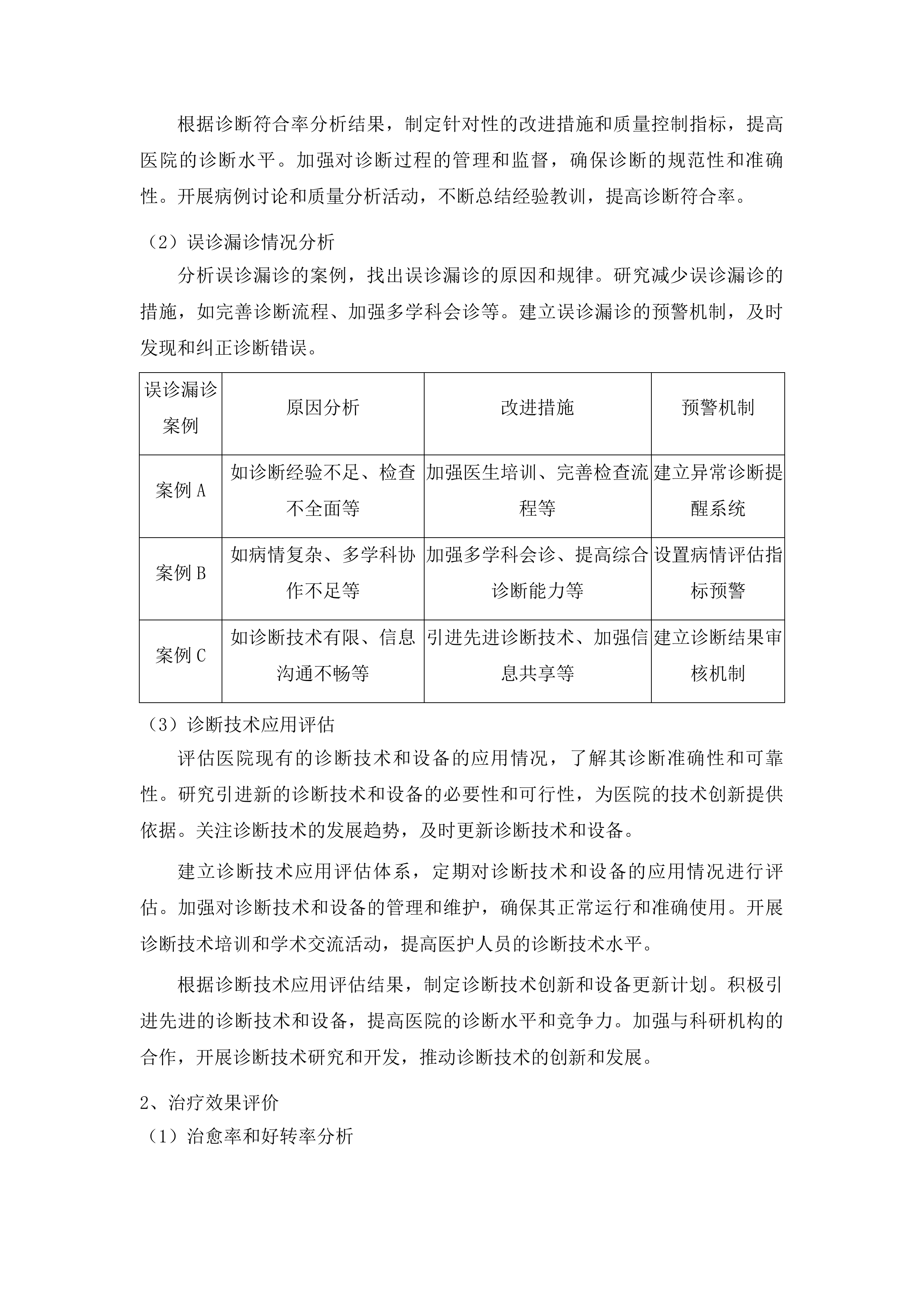

误诊漏诊情况分析

分析误诊漏诊的案例,找出误诊漏诊的原因和规律。研究减少误诊漏诊的措施,如完善诊断流程、加强多学科会诊等。建立误诊漏诊的预警机制,及时发现和纠正诊断错误。

误诊漏诊案例

原因分析

改进措施

预警机制

案例A

如诊断经验不足、检查不全面等

加强医生培训、完善检查流程等

建立异常诊断提醒系统

案例B

如病情复杂、多学科协作不足等

加强多学科会诊、提高综合诊断能力等

设置病情评估指标预警

案例C

如诊断技术有限、信息沟通不畅等

引进先进诊断技术、加强信息共享等

建立诊断结果审核机制

诊断技术应用评估

评估医院现有的诊断技术和设备的应用情况,了解其诊断准确性和可靠性。研究引进新的诊断技术和设备的必要性和可行性,为医院的技术创新提供依据。关注诊断技术的发展趋势,及时更新诊断技术和设备。

建立诊断技术应用评估体系,定期对诊断技术和设备的应用情况进行评估。加强对诊断技术和设备的管理和维护,确保其正常运行和准确使用。开展诊断技术培训和学术交流活动,提高医护人员的诊断技术水平。

根据诊断技术应用评估结果,制定诊断技术创新和设备更新计划。积极引进先进的诊断技术和设备,提高医院的诊断水平和竞争力。加强与科研机构的合作,开展诊断技术研究和开发,推动诊断技术的创新和发展。

治疗效果评价

治愈率和好转率分析

统计医院的治愈率和好转率,分析治愈率和好转率的变化趋势和影响因素。研究提高治愈率和好转率的方法和策略,如优化治疗方案、加强医护人员培训等。对比不同科室的治愈率和好转率,为科室质量管理提供参考。

建立治愈率和好转率分析体系,定期对治愈率和好转率进行监测和评估。加强对治疗过程的管理和监督,确保治疗方案的规范执行。优化治疗方案,根据患者的具体情况制定个性化的治疗计划。

根据治愈率和好转率分析结果,制定针对性的改进措施和质量控制指标,提高医院的治疗水平。加强医护人员的培训和教育,提高其专业水平和服务能力。开展治疗效果评估和质量分析活动,不断总结经验教训,提高治愈率和好转率。

并发症发生率分析

分析医院的并发症发生率,找出并发症发生的原因和规律。研究减少并发症发生率的措施,如加强围手术期管理、提高护理质量等。建立并发症的监测和预警机制,及时发现和处理并发症。

并发症类型

发生率(%)

原因分析

预防措施

预警机制

并发症A

XXX

如手术操作不当、护理不到位等

加强手术管理、提高护理质量等

设置并发症风险评估指标

并发症B

Y

如患者基础疾病、术后感染等

加强患者评估、预防感染等

建立并发症监测系统

并发症C

Z

如药物不良反应、康复不当等

合理用药、加强康复指导等

设置药物不良反应预警

治疗技术应用评估

评估医院现有的治疗技术和方法的应用情况,了解其治疗效果和安全性。研究引进新的治疗技术和方法的必要性和可行性,为医院的技术创新提供依据。关注治疗技术的发展趋势,及时更新治疗技术和方法。

建立治疗技术应用评估体系,定期对治疗技术和方法的应用情况进行评估。加强对治疗技术和方法的管理和监督,确保其规范使用。开展治疗技术培训和学术交流活动,提高医护人员的治疗技术水平。

根据治疗技术应用评估结果,制定治疗技术创新和方法更新计划。积极引进先进的治疗技术和方法,提高医院的治疗水平和竞争力。加强与科研机构的合作,开展治疗技术研究和开发,推动治疗技术的创新和发展。

手术质量评估

手术成功率分析

统计医院的手术成功率,分析手术成功率的变化趋势和影响因素。研究提高手术成功率的方法和策略,如加强手术团队建设、优化手术流程等。对比不同科室的手术成功率,为科室质量管理提供参考。

建立手术成功率分析体系,定期对手术成功率进行监测和评估。加强手术团队的建设和管理,提高手术团队的协作能力和专业水平。优化手术流程,减少手术时间和并发症的发生。

根据手术成功率分析结果,制定针对性的改进措施和质量控制指标,提高医院的手术水平。加强对手术过程的管理和监督,确保手术的规范性和安全性。开展手术质量评估和分析活动,不断总结经验教训,提高手术成功率。

手术并发症发生率分析

分析手术并发症的发生率,找出手术并发症发生的原因和规律。研究减少手术并发症发生率的措施,如加强术前评估、提高手术操作技能等。建立手术并发症的监测和预警机制,及时发现和处理手术并发症。

建立手术并发症发生率分析体系,定期对手术并发症发生率进行监测和评估。加强术前评估和准备工作,全面了解患者的病情和身体状况。提高手术操作技能,规范手术操作流程,减少手术失误。

根据手术并发症发生率分析结果,制定针对性的预防措施和质量控制指标,降低手术并发症的发生率。加强对手术并发症的监测和预警,及时发现和处理手术并发症。开展手术并发症分析和讨论活动,不断总结经验教训,提高手术安全性。

手术技术应用评估

评估医院现有的手术技术和方法的应用情况,了解其手术效果和安全性。研究引进新的手术技术和方法的必要性和可行性,为医院的技术创新提供依据。关注手术技术的发展趋势,及时更新手术技术和方法。

建立手术技术应用评估体系,定期对手术技术和方法的应用情况进行评估。加强对手术技术和方法的管理和监督,确保其规范使用。开展手术技术培训和学术交流活动,提高医护人员的手术技术水平。

根据手术技术应用评估结果,制定手术技术创新和方法更新计划。积极引进先进的手术技术和方法,提高医院的手术水平和竞争力。加强与科研机构的合作,开展手术技术研究和开发,推动手术技术的创新和发展。

患者满意度调研分析

门诊患者满意度调研

就诊流程满意度

调研项目

满意度情况

存在问题

改进建议

挂号环节

如满意度为XXX%

如排队时间长、挂号方式单一等

增加挂号窗口、拓展挂号渠道等

候诊环节

如满意度为Y%

如候诊时间长、环境嘈杂等

优化就诊安排、改善候诊环境等

检查环节

如满意度为Z%

如检查流程繁琐、等待时间长等

简化检查流程、提高检查效率等

缴费环节

如满意度为W%

如缴费方式有限、排队时间长等

增加缴费方式、优化缴费流程等

调查门诊患者对就诊流程的满意度,了解患者在挂号、候诊、检查、缴费等环节的体验。分析就诊流程中存在的问题和不足,提出优化就诊流程的建议。关注患者对就诊时间的满意度,采取措施缩短患者的就诊时间。

通过问卷调查、现场访谈等方式收集患者对就诊流程的意见和建议,全面了解患者的需求和期望。对就诊流程进行深入分析,找出存在的问题和瓶颈,制定针对性的改进措施。加强对就诊流程的管理和监督,确保改进措施的有效落实。

优化挂号系统,增加自助挂号设备和线上挂号渠道,减少患者排队时间。合理安排医生出诊时间,提高就诊效率,缩短患者候诊时间。简化检查流程,优化检查安排,减少患者等待时间。拓展缴费方式,提供多种缴费渠道,方便患者缴费。

医护服务满意度

调查门诊患者对医护人员服务态度、专业水平、沟通能力等方面的满意度。分析医护服务中存在的问题和不足,加强医护人员培训,提高医护服务质量。关注患者对医护人员的信任度,建立良好的医患关系。

通过问卷调查、现场访谈等方式收集患者对医护服务的意见和建议,了解患者对医护人员的期望和需求。分析医护服务中存在的问题和不足,如服务态度不好、专业水平不高、沟通能力不强等,制定针对性的改进措施。

加强医护人员的培训和教育,提高医护人员的专业水平和服务意识。开展服务礼仪培训,提高医护人员的服务态度和沟通能力。建立医护人员绩效考核机制,激励医护人员提高服务质量。加强医患沟通,建立良好的医患关系,提高患者对医护人员的信任度。

环境设施满意度

调查门诊患者对医院环境设施的满意度,如候诊区域的舒适度、卫生间的卫生情况等。分析环境设施中存在的问题和不足,改善医院的环境设施条件。关注患者对医院标识系统的满意度,提高医院的导诊服务水平。

通过问卷调查、现场观察等方式收集患者对医院环境设施的意见和建议,了解患者对环境设施的需求和期望。分析环境设施中存在的问题和不足,如候诊区域拥挤、卫生间卫生差、标识系统不清晰等,制定针对性的改进措施。

改善医院的环境设施条件,增加候诊区域的座位数量,优化卫生间的卫生管理。完善医院的标识系统,提高标识的清晰度和准确性,方便患者就诊。加强对环境设施的管理和维护,确保环境设施的正常运行和整洁卫生。

住院患者满意度调研

病房环境满意度

调查住院患者对病房环境的满意度,如病房的整洁度、安静度、舒适度等。分析病房环境中存在的问题和不足,改善病房的环境条件。关注患者对病房设施的满意度,提供必要的生活设施和服务。

通过问卷调查、现场访谈等方式收集患者对病房环境的意见和建议,了解患者对病房环境的需求和期望。分析病房环境中存在的问题和不足,如病房整洁度不够、安静度差、舒适度低等,制定针对性的改进措施。

加强病房的卫生管理,定期打扫病房,保持病房的整洁卫生。改善病房的隔音效果,减少噪音干扰,提高病房的安静度。优化病房的设施配置,提供舒适的病床、充足的储物空间等,提高病房的舒适度。关注患者的生活需求,提供必要的生活设施和服务,如热水供应、餐饮服务等。

医疗服务满意度

调研项目

满意度情况

存在问题

改进建议

治疗效果

如满意度为XXX%

如治疗效果不佳、病情恢复慢等

优化治疗方案、加强医护协作等

护理质量

如满意度为Y%

如护理不及时、服务态度不好等

加强护理培训、提高服务意识等

饮食服务

如满意度为Z%

如饮食口味单一、营养不均衡等

丰富饮食种类、合理搭配营养等

调查住院患者对医疗服务的满意度,如治疗效果、护理质量、饮食服务等。分析医疗服务中存在的问题和不足,加强医疗质量管理,提高医疗服务水平。关注患者对医疗费用的满意度,合理控制医疗费用。

通过问卷调查、现场访谈等方式收集患者对医疗服务的意见和建议,全面了解患者的需求和期望。对医疗服务进行深入分析,找出存在的问题和瓶颈,制定针对性的改进措施。加强对医疗服务的管理和监督,确保改进措施的有效落实。

优化治疗方案,提高治疗效果,缩短患者住院时间。加强护理人员的培训和管理,提高护理质量和服务意识。丰富饮食种类,合理搭配营养,满足患者的饮食需求。加强医疗费用管理,规范收费标准,合理控制医疗费用。

病房环境满意度调研

医患沟通满意度

调研项目

满意度情况

存在问题

改进建议

与医生沟通

如满意度为XXX%

如沟通不及时、解释不清晰等

增加沟通时间、提高沟通能力等

与护士沟通

如满意度为Y%

如沟通不主动、关心不够等

加强沟通主动性、提高关心程度等

投诉处理

如满意度为Z%

如处理不及时、结果不满意等

建立快速响应机制、提高处理质量等

调查住院患者对医患沟通的满意度,了解患者与医生、护士之间的沟通情况。分析医患沟通中存在的问题和不足,加强医患沟通培训,提高医患沟通效果。关注患者对医院投诉处理的满意度,建立有效的投诉处理机制。

通过问卷调查、现场访谈等方式收集患者对医患沟通的意见和建议,了解患者对医患沟通的需求和期望。分析医患沟通中存在的问题和不足,如沟通不及时、沟通方式不当、投诉处理不及时等,制定针对性的改进措施。

加强医患沟通培训,提高医护人员的沟通能力和服务意识。建立医患沟通制度,规范沟通流程,确保医患沟通的有效性。建立快速响应的投诉处理机制,及时处理患者的投诉和建议,提高患者的满意度。

满意度综合分析与改进

满意度数据分析

分析维度

分析内容

分析结果

主要影响因素

不同科室

对比各科室患者满意度

如科室A满意度高,科室B满意度低

如科室A服务质量好,科室B管理不到位等

不同时间段

分析不同时间段患者满意度变化

如某时间段满意度下降

如该时间段医护人员不足、服务压力大等

总体满意度

计算总体满意度指标

如总体满意度为XXX%

如就诊流程、医护服务、环境设施等综合因素

对门诊患者和住院患者的满意度数据进行综合分析,找出患者满意度的主要影响因素。对比不同科室、不同时间段的患者满意度,了解患者满意度的差异。建立患者满意度指标体系,定期对患者满意度进行监测和评估。

运用统计学方法对满意度数据进行深入分析,挖掘数据背后的规律和问题。通过对比不同科室、不同时间段的患者满意度,找出存在的差距和不足,为改进工作提供依据。建立科学合理的患者满意度指标体系,全面、客观地反映患者的满意度情况。

根据满意度数据分析结果,制定针对性的改进措施和质量控制指标。加强对患者满意度的监测和评估,及时发现问题并采取措施加以解决。不断优化医院的服务流程和服务质量,提高患者的满意度和忠诚度。

改进措施制定

根据患者满意度调研结果,制定针对性的改进措施。明确改进措施的责任部门和责任人,确保改进措施得到有效落实。定期对改进措施的实施效果进行评估,及时调整改进措施。

针对满意度调研中发现的问题和不足,制定具体的改进措施和行动计划。明确每个改进措施的责任部门和责任人,确保责任落实到人。建立改进措施实施的监督机制,定期对改进措施的实施情况进行检查和评估。

根据改进措施的实施效果,及时调整和完善改进措施。加强对改进措施的宣传和培训,确保医护人员和工作人员了解改进措施的内容和要求。不断总结经验教训,持续改进医院的服务质量和管理水平。

持续改进机制建立

建立患者满意度持续改进机制,将患者满意度纳入医院的绩效考核体系。加强与患者的沟通和互动,及时了解患者的需求和意见。不断优化医院的服务流程和服务质量,提高患者的满意度和忠诚度。

制定患者满意度持续改进的管理制度和工作流程,明确各部门和人员的职责和权限。将患者满意度指标纳入医院的绩效考核体系,建立相应的考核机制和奖惩制度。加强与患者的沟通和互动,通过问卷调查、现场访谈、意见箱等方式收集患者的需求和意见。

根据患者的需求和意见,及时调整和优化医院的服务流程和服务质量。定期对患者满意度持续改进机制的运行情况进行评估和总结,不断完善改进机制。持续推动医院的服务创新和管理创新,提高医院的核心竞争力和社会声誉。

医疗政策导向解读

国家医疗政策要点梳理

医保政策核心要点

①梳理国家医保政策中关于医保覆盖范围的规定,明确医保可报销的疾病种类、医疗服务项目等,为医院了解医保支持的业务方向提供依据。通过深入研究医保覆盖范围,能帮助医院精准定位医保支持的服务领域,合理规划医疗资源,提高医保资金的使用效率,更好地满足患者的医保需求。

②关注医保支付方式的改革要点,如按病种付费、按疾病诊断相关分组付费等,以便医院合理规划医疗服务定价和成本控制。不同的医保支付方式对医院的收入和成本有不同影响,了解这些改革要点,有助于医院优化服务流程,降低医疗成本,提高经济效益。

③分析医保基金的监管政策,确保医院在医保资金使用上合规,避免违规行为带来的风险。严格遵守医保基金监管政策,能保障医院的正常运营,维护医保基金的安全,树立医院良好的社会形象。

④研究医保政策对分级诊疗的引导措施,为医院在分级诊疗体系中的定位和发展提供参考。通过了解医保政策对分级诊疗的支持方向,医院可以更好地与基层医疗机构合作,实现双向转诊,提高医疗资源的整体利用效率。

医疗监管政策重点

①明确国家对医疗机构准入和执业的监管要求,包括人员资质、设备配置、场地条件等方面的规定,确保医院符合开业和运营标准。严格遵循准入和执业监管要求,能保证医院具备提供高质量医疗服务的基本条件,保障患者的就医安全。

②关注医疗质量监管政策,如医疗技术临床应用管理、医疗安全管理等,促使医院加强内部质量管理。加强医疗质量监管,有助于提高医院的医疗服务水平,减少医疗事故的发生,提升患者的满意度。

③分析药品和医疗器械监管政策,了解药品和器械的采购、使用、管理等方面的规定,保障医疗用药和器械的安全有效。严格遵守药品和医疗器械监管政策,能确保患者使用到安全、有效的药品和器械,避免医疗风险。

④研究医疗广告监管政策,规范医院的宣传推广行为,避免虚假宣传等违规行为。规范医疗广告宣传,能维护患者的知情权和选择权,树立医院的诚信形象,促进医疗市场的健康发展。

分级诊疗政策导向

①解读国家分级诊疗政策中对各级医疗机构功能定位的要求,明确医院在分级诊疗体系中的角色和职责。准确把握各级医疗机构的功能定位,有助于医院合理规划自身发展方向,与其他医疗机构形成优势互补,提高整个分级诊疗体系的运行效率。

②分析分级诊疗政策对双向转诊的规定和引导措施,促进医院与基层医疗机构之间的合理转诊。合理的双向转诊机制能实现医疗资源的优化配置,让患者得到更合适的医疗服务,提高医疗服务的可及性和公平性。

③研究分级诊疗政策对基层医疗机构能力建设的支持政策,为医院与基层机构的合作提供思路。通过了解对基层医疗机构的支持政策,医院可以积极参与基层帮扶,提升基层医疗服务水平,推动分级诊疗制度的落实。

④关注分级诊疗政策对患者就医行为的引导机制,如医保报销差异等,以便医院更好地适应患者就医需求的变化。了解患者就医行为的引导机制,医院可以调整服务策略,提高患者的满意度和信任度,促进分级诊疗的顺利实施。

基层医疗机构能力建设

政策要点

具体内容

对医院的影响

功能定位

明确各级医疗机构在分级诊疗中的角色和职责

合理规划发展方向,与其他机构优势互补

双向转诊

规定转诊流程和引导措施

优化医疗资源配置,提高服务可及性

基层能力建设

提供支持政策和措施

参与基层帮扶,提升基层服务水平

患者就医引导

通过医保报销差异等引导患者

调整服务策略,提高患者满意度

省级实施细则解析

医保实施细则剖析

①分析省级医保实施细则在国家医保政策基础上的细化和补充内容,如医保报销比例的调整、报销范围的进一步明确等。深入剖析这些细化和补充内容,能让医院更精准地掌握省级医保政策的具体要求,优化医保服务流程,提高医保报销的准确性和效率。

②研究省级医保实施细则对医保定点医疗机构管理的具体要求,包括申报流程、考核标准等。了解这些要求,医院可以积极准备申报材料,加强内部管理,提高自身竞争力,争取成为医保定点医疗机构。

③关注省级医保实施细则中关于医保基金管理和风险防控的措施,确保医院在省级医保政策框架下合规运营。严格遵守医保基金管理和风险防控措施,能保障医院医保资金的安全,避免违规风险。

④解读省级医保实施细则对医保信息化建设的要求,为医院提升医保服务信息化水平提供指导。按照要求提升医保服务信息化水平,能提高医保服务的便捷性和透明度,改善患者的就医体验。

细则要点

具体内容

对医院的影响

报销比例与范围

调整报销比例,明确报销范围

优化服务流程,提高报销准确性

定点管理

规定申报流程和考核标准

积极申报,加强内部管理

基金管理与风控

采取管理和防控措施

保障资金安全,避免违规风险

信息化建设

提出相关要求

提升信息化水平,改善就医体验

监管实施细则解读

①明确省级医疗监管实施细则在医疗机构设置审批、执业登记等方面的具体流程和要求。了解这些流程和要求,医院可以提前做好准备,确保顺利通过审批和登记,合法合规开展医疗服务。

②分析省级医疗监管实施细则对医疗质量控制的具体措施,如定期检查、质量评估等。按照这些措施加强医疗质量控制,能提高医院的医疗服务水平,保障患者的健康权益。

③研究省级医疗监管实施细则对药品和医疗器械不良反应监测的规定,加强医院的药品和器械安全管理。严格执行不良反应监测规定,能及时发现和处理药品和器械的安全问题,保障患者用药和用械的安全。

④解读省级医疗监管实施细则对医疗纠纷处理的程序和要求,提高医院应对医疗纠纷的能力。了解医疗纠纷处理程序和要求,医院可以建立健全纠纷处理机制,妥善处理医疗纠纷,维护医院的正常秩序。

细则要点

具体内容

对医院的影响

设置审批与登记

规定流程和要求

提前准备,合法合规运营

医疗质量控制

采取检查和评估措施

提高服务水平,保障健康权益

不良反应监测

制定监测规定

加强安全管理,保障用药用械安全

医疗纠纷处理

明确程序和要求

建立机制,妥善处理纠纷

分级诊疗细则研究

①剖析省级分级诊疗实施细则对各级医疗机构之间协作机制的具体规定,如技术帮扶、人才培养等。深入研究这些规定,医院可以积极与其他医疗机构开展协作,实现资源共享、优势互补,提升整体医疗服务水平。

②分析省级分级诊疗实施细则对患者转诊的具体操作流程和管理要求,保障转诊的顺畅进行。了解患者转诊的操作流程和管理要求,医院可以优化转诊服务,提高转诊效率,为患者提供更便捷的医疗服务。

③研究省级分级诊疗实施细则对基层医疗机构服务能力提升的支持政策和措施,为医院参与基层帮扶提供依据。依据这些支持政策和措施,医院可以有针对性地开展基层帮扶工作,提高基层医疗机构的服务能力。

④解读省级分级诊疗实施细则对分级诊疗效果评估的指标和方法,促使医院不断优化分级诊疗服务。通过了解评估指标和方法,医院可以定期进行自我评估,发现问题并及时改进,提高分级诊疗服务质量。

地方配套政策研究

地方医保补充政策

①研究地方医保补充政策对特殊人群、特殊疾病的医保支持措施,如大病保险、医疗救助等。了解这些支持措施,医院可以为特殊人群和特殊疾病患者提供更有针对性的医保服务,减轻患者的医疗负担。

②分析地方医保补充政策对医保定点医疗机构的激励政策,如医保资金倾斜、表彰奖励等。这些激励政策能激发医院提高医保服务质量的积极性,增强医院的竞争力。

③关注地方医保补充政策对医保支付方式改革的创新尝试,为医院探索新的医保合作模式提供参考。借鉴这些创新尝试,医院可以探索适合自身发展的医保合作模式,提高医保资金的使用效率。

④解读地方医保补充政策对医保信息化建设的地方特色要求,提升医院在地方医保服务中的适应性。满足地方特色要求,医院可以更好地融入地方医保服务体系,提高医保服务的满意度。

政策要点

具体内容

对医院的影响

特殊人群与疾病支持

提供大病保险、医疗救助等措施

提供针对性服务,减轻患者负担

定点医疗机构激励

给予医保资金倾斜、表彰奖励等

激发积极性,增强竞争力

支付方式改革创新

进行创新尝试

探索新合作模式,提高资金效率

信息化建设特色要求

提出地方特色要求

提升适应性,融入地方体系

地方监管特色政策

①明确地方医疗监管特色政策在医疗机构环境管理、卫生防疫等方面的特殊要求。遵守这些特殊要求,医院可以营造良好的就医环境,保障患者和医护人员的健康安全。

②分析地方医疗监管特色政策对医疗新技术、新项目的监管措施,保障医疗技术创新的安全和规范。严格执行监管措施,能确保医疗新技术、新项目的安全应用,推动医疗技术的创新发展。

③研究地方医疗监管特色政策对民营医疗机构的扶持和监管并重的政策措施,促进医院多元化发展。利用这些政策措施,医院可以充分发挥自身优势,实现多元化发展。

④解读地方医疗监管特色政策对医疗行业协会作用的发挥和引导,加强医院与行业组织的合作。积极与行业组织合作,医院可以获取更多的行业信息和资源,提升自身的管理水平和服务质量。

地方分级诊疗举措

①剖析地方分级诊疗举措中对区域医疗资源整合的具体方式和途径,如组建医联体、医共体等。深入剖析这些方式和途径,医院可以积极参与区域医疗资源整合,实现资源共享和优势互补。

②分析地方分级诊疗举措对基层医疗机构信息化建设的支持力度,提高基层医疗服务的可及性和质量。借助这些支持力度,医院可以加强与基层医疗机构的合作,提升基层医疗服务的信息化水平。

③研究地方分级诊疗举措对患者就医引导的宣传和教育措施,改变患者就医习惯,促进分级诊疗的实施。通过宣传和教育措施,引导患者合理就医,提高分级诊疗的实施效果。

④解读地方分级诊疗举措对分级诊疗政策落实的监督和考核机制,确保分级诊疗工作取得实效。了解监督和考核机制,医院可以加强内部管理,确保分级诊疗政策的有效落实。

区域医疗体系定位分析

区域医疗资源分布

医疗资源数量分布

医院数量分布

通过政府统计部门数据以及社区调研等方式,能够明确区域内各级各类医院的数量分布情况,其中涵盖综合医院、专科医院以及基层医疗卫生机构等。对不同类型医院在区域内的分布密度进行分析,可判断是否存在医疗资源集中或匮乏的区域。若某些区域医院数量过多,可能导致资源竞争激烈;而医院数量过少的区域,则可能出现患者就医不便的情况。同时,关注新增医院的建设计划和布局也十分重要,这有助于预测未来区域医疗资源的数量变化趋势。若有大量新增医院规划在某区域,可能会改变该区域的医疗资源格局,提升整体医疗服务能力。

综合医院

基层医疗卫生机构

医生

床位数量分布

了解区域内各医院的床位数量,并分析床位在不同医院、不同科室的分配情况,能够清晰掌握床位资源的分布现状。对比区域内床位数量与常住人口、流动人口数量的关系,可以评估床位资源的供需平衡状况。若床位数量远低于人口需求,可能会出现住院难的问题;反之,则可能存在床位闲置浪费的情况。研究床位数量的增长趋势,结合区域人口增长和医疗需求变化,能够判断床位资源是否能够满足未来需求。为了更直观地呈现床位数量分布情况,现列出以下表格:

床位

医院名称

总床位数

内科床位数

外科床位数

其他科室床位数

床位使用率

医院A

500

150

200

150

80%

医院B

300

100

120

80

70%

医院C

400

120

180

100

75%

设备资源分布

调查区域内各医院的医疗设备配置情况,包括大型医疗设备如CT、MRI等,以及常规医疗设备的拥有量,能够了解区域内医疗设备的整体水平。分析设备资源在不同医院之间的分布差异,可判断是否存在设备资源的不均衡现象。若某些医院拥有先进且齐全的设备,而其他医院设备相对落后,可能会导致医疗服务水平的差距。关注设备的更新换代情况,了解各医院对设备投入的重视程度和能力也至关重要。医院积极更新设备,能够提高医疗诊断和治疗的准确性和效率。对于设备资源不足的医院,可以通过与其他医院合作或引进先进设备等方式来提升自身的医疗服务能力。

CT设备

MRI设备

医疗资源质量分布

医院等级分布

明确区域内不同等级医院的分布情况,如三级医院、二级医院、一级医院等,有助于了解区域医疗服务的层次结构。分析不同等级医院在区域内的功能定位和服务范围,可判断是否形成了合理的分级诊疗体系。三级医院通常具备较强的医疗技术和综合服务能力,主要负责疑难重症的诊治;二级医院则侧重于常见疾病的治疗和康复;一级医院主要提供基本的医疗服务和预防保健。研究高等级医院的辐射范围和影响力,以及对周边低等级医院的带动作用也十分必要。高等级医院可以通过技术支持、人才培训等方式,提升周边低等级医院的医疗水平,实现区域医疗资源的优化配置。

三级医院

二级医院

人才资源分布

了解区域内各医院的人才队伍情况,包括医生、护士、医技人员等的数量和资质,能够评估区域内医疗人才的整体水平。分析人才资源在不同医院之间的分布差异,可判断是否存在人才集中或短缺的现象。若某些医院拥有大量高资质的医疗人才,而其他医院人才匮乏,可能会影响区域内医疗服务的公平性和可及性。关注医院的人才培养和引进政策,以及人才流动情况,有助于评估医院的人才发展潜力。医院制定合理的人才政策,能够吸引和留住优秀人才,提升自身的医疗服务质量。为了更清晰地呈现人才资源分布情况,现列出以下表格:

护士

医技人员

医院名称

医生数量

护士数量

医技人员数量

高级职称人数

中级职称人数

初级职称人数

医院A

200

300

100

50

80

70

医院B

150

200

80

30

60

60

医院C

180

250

90

40

70

70

技术水平分布

调查区域内各医院的医疗技术水平,包括开展的手术种类、治疗方法、科研成果等,能够了解区域内医疗技术的发展现状。分析技术水平在不同医院之间的差异,可判断是否存在技术优势和劣势的医院。技术水平较高的医院在某些疾病的治疗上可能具有独特的优势,能够为患者提供更有效的治疗方案。研究医院的技术创新能力和发展趋势,以及对新技术的引进和应用情况也很重要。医院积极引进和应用新技术,能够提高医疗服务的质量和效率。对于技术水平相对较低的医院,可以通过与其他医院合作或加强自身的科研投入等方式来提升技术水平。

医疗资源利用效率分布

床位使用率分布

统计区域内各医院的床位使用率,分析不同医院、不同科室的床位使用情况,能够了解床位资源的利用效率。对比床位使用率与床位数量的关系,可评估床位资源的利用效率。若床位使用率过高,可能会导致患者住院等待时间过长;若床位使用率过低,则可能存在床位闲置浪费的情况。研究床位使用率的季节性和周期性变化,以及影响床位使用率的因素也十分必要。例如,某些疾病的发病率在不同季节可能会有所变化,从而影响床位的使用情况。医院可以根据床位使用率的变化情况,合理调整床位资源的分配,提高床位的利用效率。

设备利用率分布

了解区域内各医院的医疗设备利用率,分析不同设备的使用频率和效益,能够评估设备资源的利用效率。对比设备利用率与设备数量的关系,可判断设备资源是否得到了充分利用。若设备利用率过低,可能会造成设备资源的浪费;若设备利用率过高,可能会导致设备的损耗加剧。研究设备利用率的影响因素,如设备维护、操作人员技能等,有助于提出提高设备利用率的建议。例如,加强设备的维护保养,提高操作人员的技能水平,能够提高设备的使用效率。为了更直观地呈现设备利用率分布情况,现列出以下表格:

医院名称

CT设备利用率

MRI设备利用率

超声设备利用率

其他设备利用率

医院A

80%

75%

85%

82%

医院B

70%

65%

78%

72%

医院C

75%

70%

80%

78%

门诊和住院周转率分布

统计区域内各医院的门诊和住院周转率,分析不同医院的服务效率。对比门诊和住院周转率与医院规模、服务质量的关系,可评估医院的运营效率。门诊周转率高,说明医院能够快速为患者提供诊断和治疗服务;住院周转率高,则说明医院能够合理安排患者住院和出院,提高床位的使用效率。研究门诊和住院周转率的影响因素,如医院管理水平、医疗流程等,有助于提出优化建议。例如,优化医院的管理流程,提高医疗服务的信息化水平,能够提高门诊和住院周转率。

竞争格局态势研判

区域内同级医院竞争分析

基本信息对比

收集区域内同级医院的基本信息,包括医院规模、...

龙口市人民医院中长期发展战略规划咨询服务采购项目投标方案.docx