xxx机关

食堂劳务外包服务采购项目

目录

第一章

项目实施方案

1

第一节

项目实施内容与目标规划

1

第一条

明确机关及物流食堂服务范围与用餐规模

1

第二条

制定每日三餐及公务接待餐的服务目标

13

第三条

确立食品质量与卫生安全的核心实施指标

25

第二节

计划管理体系构建

38

第一条

建立周度菜谱审核与原料采购计划机制

38

第二条

设计人员排班与轮休的弹性管理方案

51

第三条

制定设施设备维护保养的周期性计划

64

第三节

过程管控措施细化

78

第一条

规范食材验收与储存的标准操作流程

78

第二条

实施食品加工全流程的质量监控方案

89

第三条

建立服务过程巡查与整改的闭环机制

106

第四节

服务体系优化设计

121

第一条

构建就餐区与加工区的分区管理制度

121

第二条

完善餐具清洗消毒与环境卫生标准

134

第三条

设立就餐服务质量反馈与改进机制

147

第五节

重点难点分析与建议

160

第一条

针对用餐人数波动制定灵活应对方案

160

第二条

提出节假日及临时任务的保障措施

173

第三条

设计人员健康管理与应急调配预案

187

第六节

规章制度体系建设

199

第一条

制定服务人员岗位职责与行为规范

199

第二条

建立员工档案管理与健康监测制度

212

第三条

完善工作服与防护用品使用规定

222

第七节

内部管理架构设计

235

第一条

明确管理层级与岗位职责分工

235

第二条

设立质量监督与考核评估体系

249

第三条

建立信息报送与沟通协调机制

264

第八节

人员录用与培训体系

276

第一条

制定严格的人员录用与审查标准

276

第二条

设计系统化的岗前培训方案

287

第三条

建立定期技能提升培训制度

297

第九节

突发事件应急处置

309

第一条

编制食物中毒等卫生事件应急预案

309

第二条

制定火灾停电等安全事故处理方案

325

第三条

设计重大接待任务的应急保障措施

340

第十节

特色应急预案完善

355

第一条

增设极端天气条件下的供餐预案

355

第二条

制定重要会议期间的特别保障方案

368

第三条

设计突发舆情事件的应对措施

384

第二章

服务保障方案

397

第一节

食品制作流程管理方案

397

第一条

建立标准化食品制作操作流程确保规范性

397

第二条

实施全流程质量监控体系保障出品品质

402

第三条

制定特殊菜品专项制作方案提升出品水准

407

第二节

食品安全保障方案

413

第一条

建立食材采购验收双重把关机制

413

第二条

实施食品留样与追溯管理制度

419

第三条

落实从业人员健康管理与培训制度

423

第四条

制定食品安全风险防控预案

428

第三节

环境卫生管理方案

433

第一条

建立分区清洁消毒标准化作业流程

433

第二条

实施环境卫生日查周检月评制度

438

第三条

制定防虫防鼠专项防治方案

443

第四条

落实垃圾分类与处理规范

449

第四节

服务难点解决方案

454

第一条

针对用餐高峰期制定分流管控措施

454

第二条

建立临时性用餐需求快速响应机制

459

第三条

制定季节性食材供应应急预案

464

第五节

服务优化建议方案

468

第一条

建立食堂环境品质提升计划

468

第二条

实施服务人员技能提升培训方案

475

第三条

制定节能减排专项改进措施

481

第三章

质量保证方案

486

第一节

菜谱与点心品种规划

486

第一条

提供丰富多样的菜谱品种满足不同用餐时段需求

486

第二条

设计营养均衡的点心方案提升用餐体验

490

第三条

制定特色菜品计划展现地域饮食文化

494

第二节

菜谱与点心质量保证措施

498

第一条

建立食材采购质量管控体系确保原料品质

498

第二条

实施标准化烹饪流程保障菜品稳定口感

503

第三条

执行定期菜品质量评估制度持续优化改进

507

第三节

食材使用量控制方案

512

第一条

制定科学的食材用量测算标准减少浪费

512

第二条

建立食材库存动态管理系统提高使用效率

517

第三条

实施食材成本核算监控机制实现精准管控

521

第四节

质量保证创新举措

527

第一条

引入智能化菜品质量监测系统提升管理效能

527

第二条

建立顾客满意度反馈机制及时调整优化

531

第三条

制定季节性食材优选方案确保菜品新鲜度

536

项目实施方案

项目实施内容与目标规划

明确机关及物流食堂服务范围与用餐规模

分析机关食堂工作日与特殊时段的用餐人数波动规律

(1) 建立基于历史数据与业务节奏的用餐人数动态模型

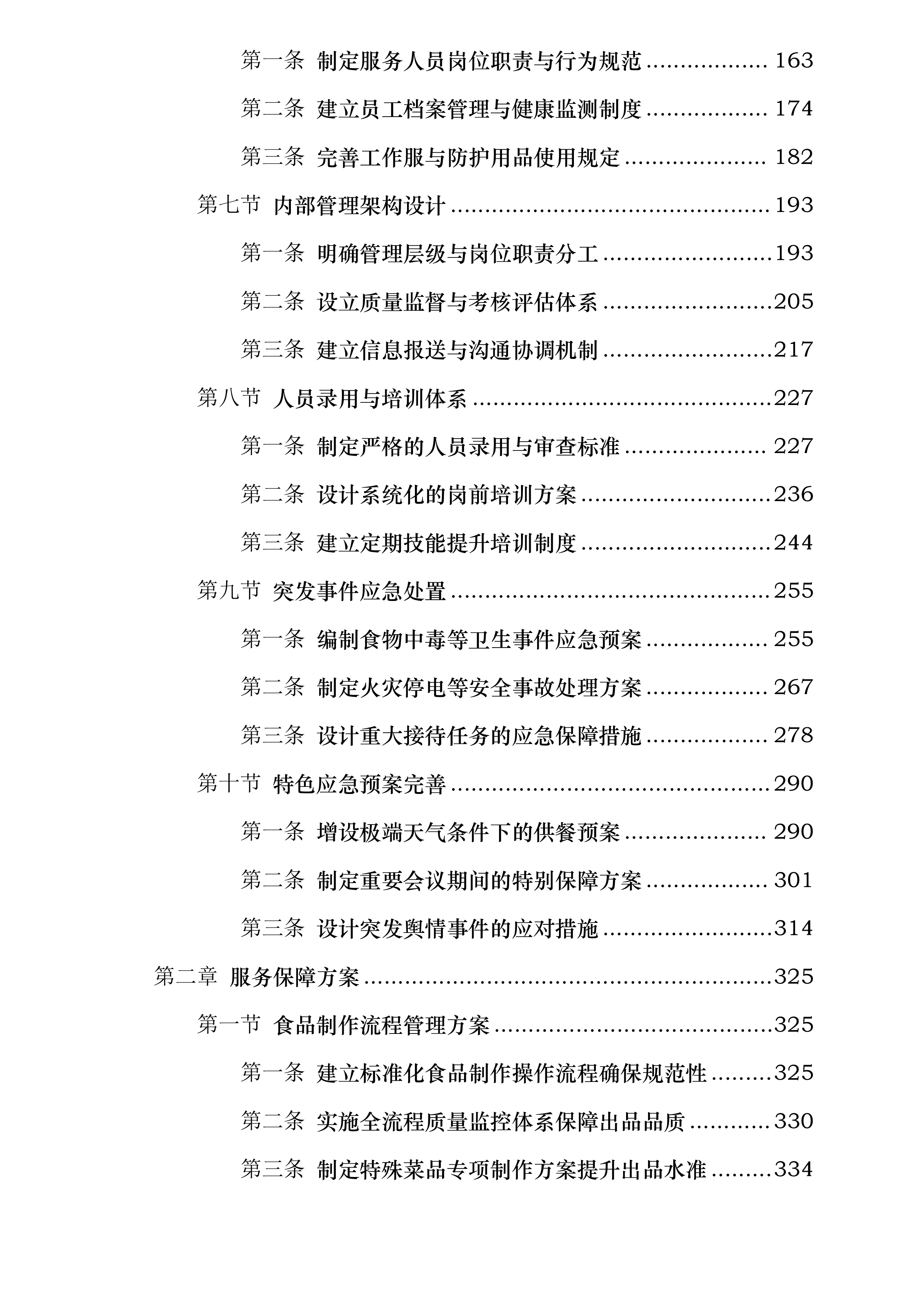

机关食堂日常服务对象主要为百色烟草机关职工,正常工作日每日用餐约350人次,其中早餐约120人、中餐150人、晚餐80人。这一基础数据并非静态均值,而是呈现出明显的时段性波动特征。通过对过去一年内实际就餐记录的梳理发现,周一至周五的中餐人数相对稳定,但早餐和晚餐存在递减趋势,尤以周五最为明显,反映出部分员工提前离岗或外出办事的现实情况。此外,每月初及月底因财务结算、会议集中召开等因素,中餐人数平均增加15%左右。这些规律表明,简单的“日均350人次”不足以支撑精细化供餐管理,必须构建动态预测模型。该模型以周为单位周期,结合考勤系统数据、会议室预订信息、内部通知公告等多源输入,设定基础值、浮动区间和触发阈值三个层级参数。例如,当系统检测到当日有超过3场跨部门会议安排时,自动将中餐预估人数上调20人,并同步提醒厨房提前准备食材配比与备餐量。这种数据驱动的决策机制,既能避免浪费,又能确保高峰期供餐充足。

(2) 构建特殊时段用餐需求的识别与响应机制

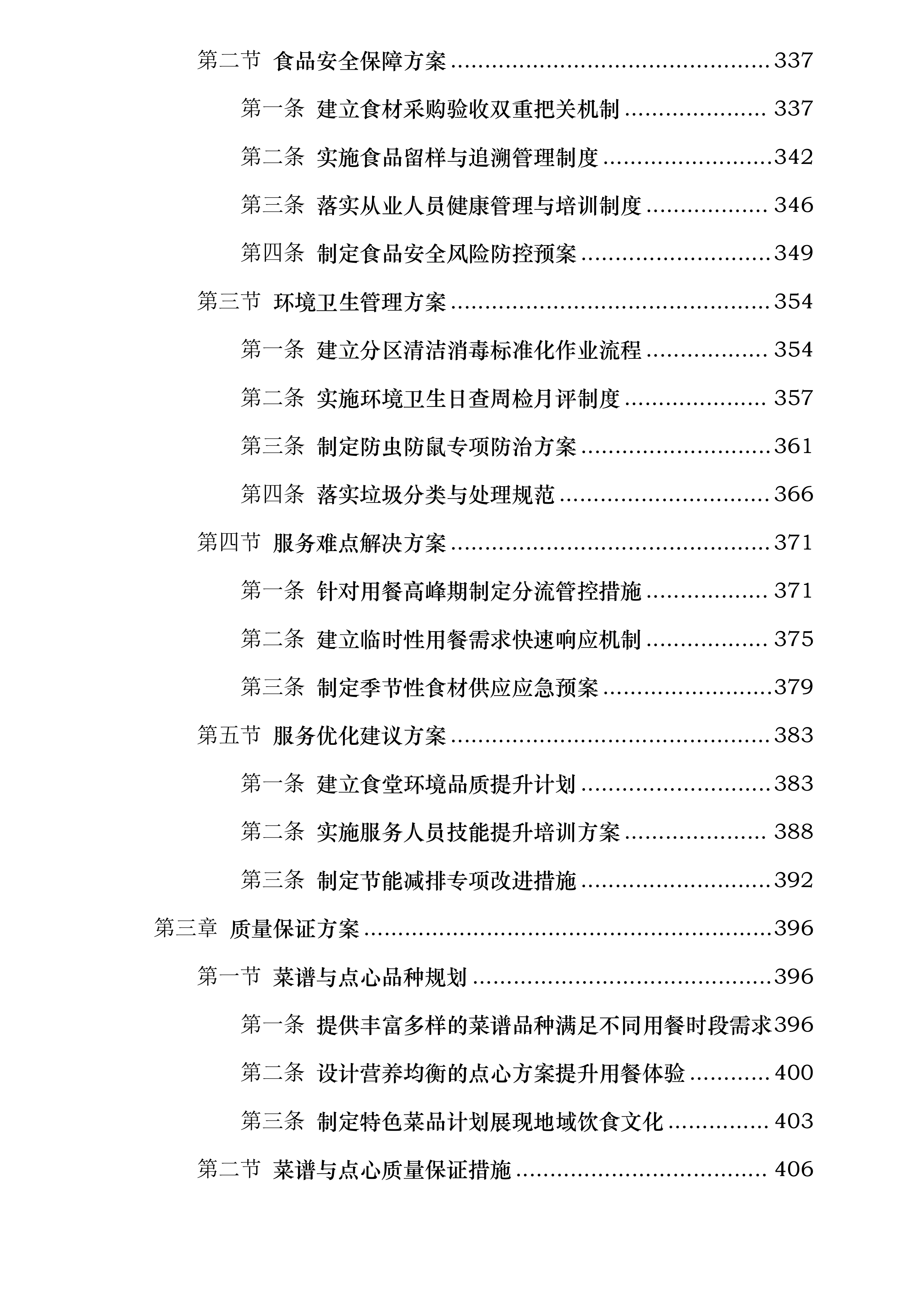

除常规工作日外,机关食堂还需应对培训、大型会议、突击检查等临时性活动带来的就餐压力。根据过往经验,每次市级以上培训项目持续3至5天,参训人员集中在机关大楼内活动,每餐新增用餐人数在20至30人之间,且对餐食品质和服务响应速度提出更高要求。这类场景的特点是可预见性强但时间紧凑,需在接到通知后4小时内完成从菜单调整到人员调配的全流程部署。为此,设立“特殊任务响应小组”,由主厨、副厨代表及现场管理员组成,实行双轨制信息接收:一方面通过OA系统实时监控单位内部通知;另一方面与综合办公室建立直通联络机制,确保第一时间掌握活动安排。一旦确认临时任务,立即启动三级响应流程——一级为菜单优化,增加高蛋白菜品比例并增设独立取餐窗口;二级为人力补充,在不影响日常运营前提下,从备用人员库中抽调具备相同岗位资质的厨师支援;三级为服务动线重构,利用非高峰时段对取餐区进行局部调整,增设临时保温设备,保障新增人群分流有序、取餐高效。整个过程形成闭环管理,事后还需提交执行报告,用于优化后续类似事件的应对策略。

(3) 实施分时段供餐弹性调控与资源匹配策略

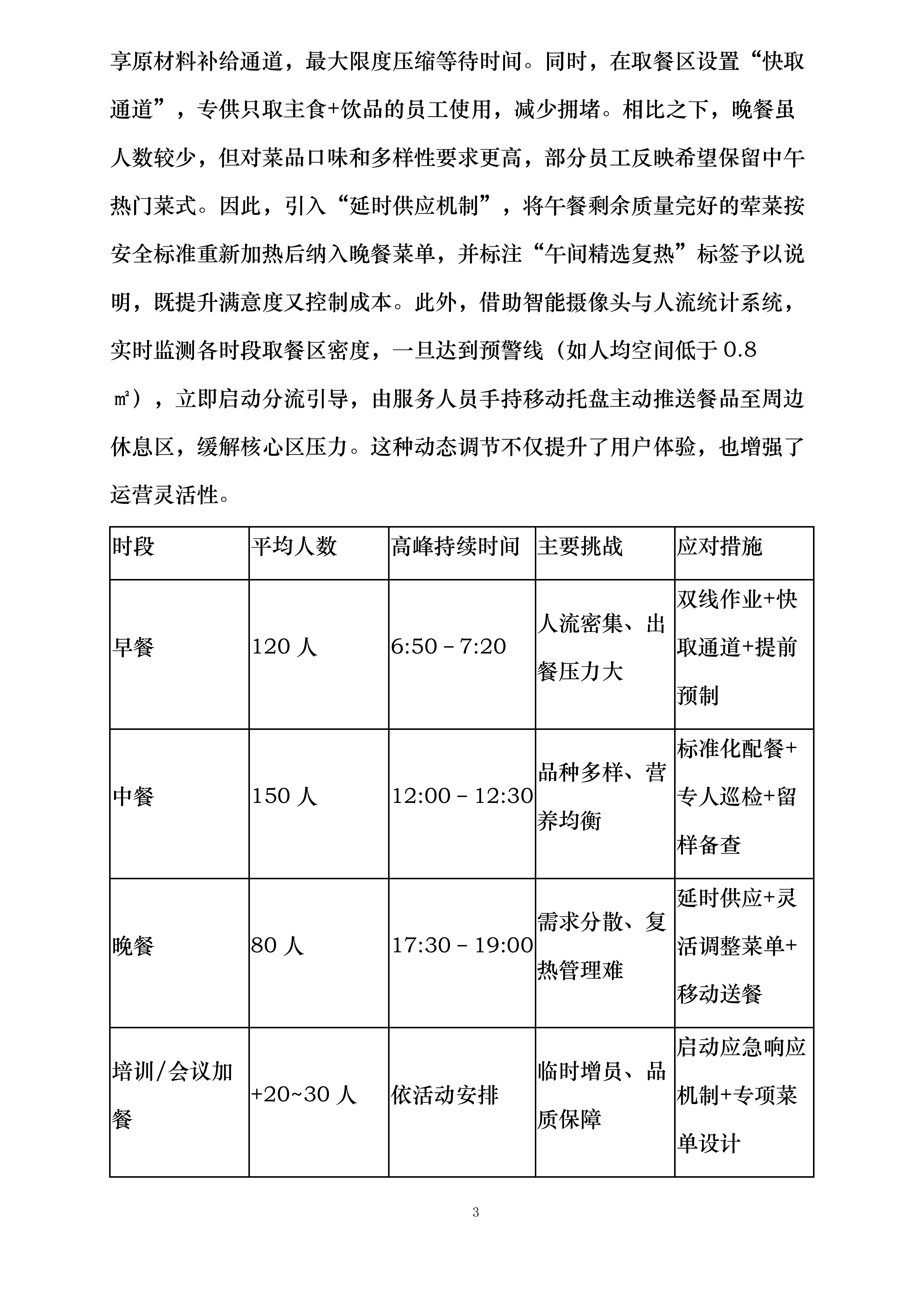

面对不同时段的客流差异,仅靠统一标准供餐难以实现效率最优。早餐时段人流集中、停留时间短,高峰期集中在6:50至7:20之间,占全天早餐总人数的78%,而晚餐则呈现分散化特征,多数员工选择错峰就餐,最长跨度可达两小时。针对这一特点,采取“前紧后松”的资源配置模式:早餐阶段实行“双线并行”作业法,即一条线专注于粉面类快速出餐,另一条线负责粥品、点心等辅助食品供应,两条流水线独立运行但共享原材料补给通道,最大限度压缩等待时间。同时,在取餐区设置“快取通道”,专供只取主食+饮品的员工使用,减少拥堵。相比之下,晚餐虽人数较少,但对菜品口味和多样性要求更高,部分员工反映希望保留中午热门菜式。因此,引入“延时供应机制”,将午餐剩余质量完好的荤菜按安全标准重新加热后纳入晚餐菜单,并标注“午间精选复热”标签予以说明,既提升满意度又控制成本。此外,借助智能摄像头与人流统计系统,实时监测各时段取餐区密度,一旦达到预警线(如人均空间低于0.8㎡),立即启动分流引导,由服务人员手持移动托盘主动推送餐品至周边休息区,缓解核心区压力。这种动态调节不仅提升了用户体验,也增强了运营灵活性。

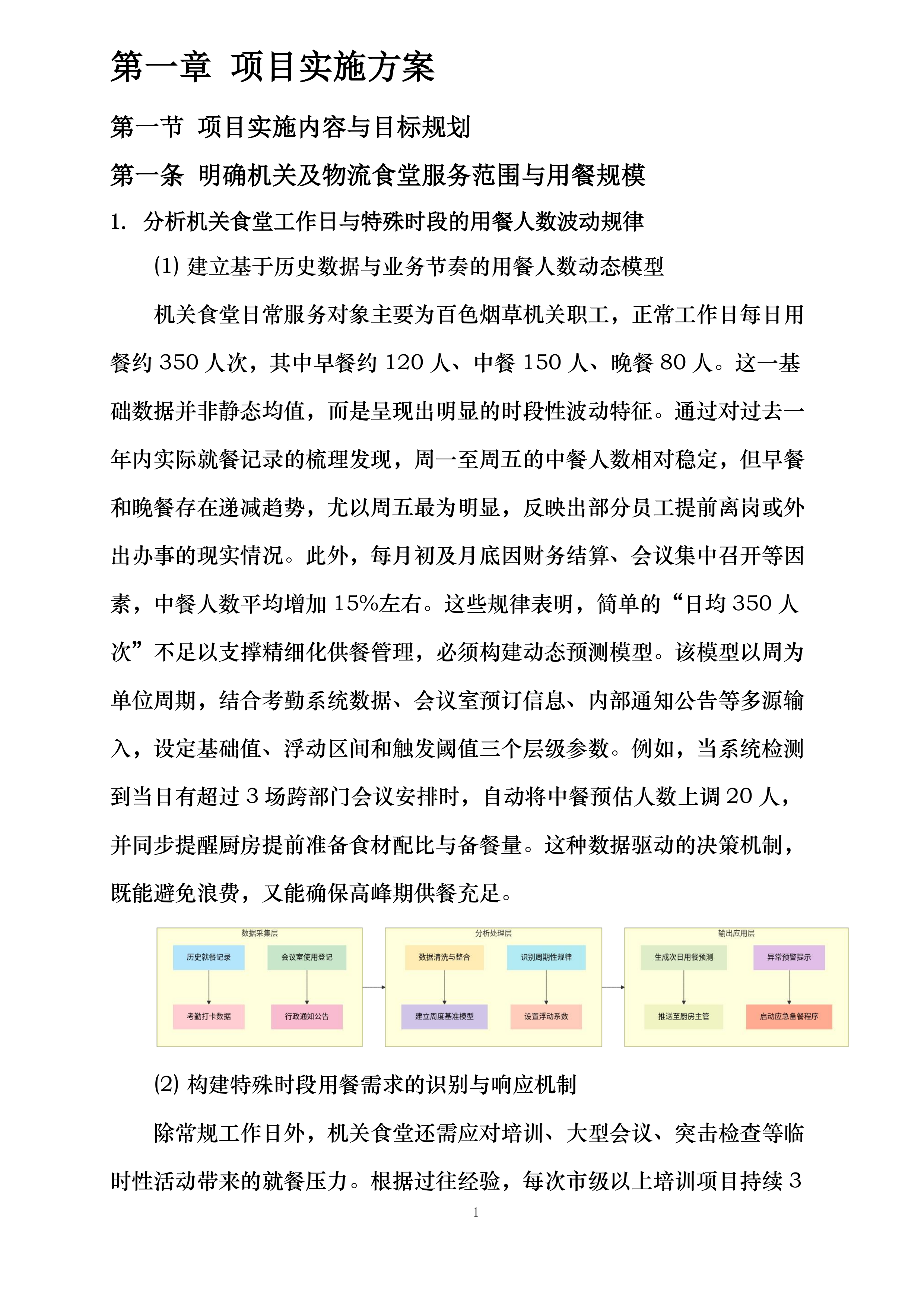

时段

平均人数

高峰持续时间

主要挑战

应对措施

早餐

120人

6:50–7:20

人流密集、出餐压力大

双线作业+快取通道+提前预制

中餐

150人

12:00–12:30

品种多样、营养均衡

标准化配餐+专人巡检+留样备查

晚餐

80人

17:30–19:00

需求分散、复热管理难

延时供应+灵活调整菜单+移动送餐

培训/会议加餐

+20~30人

依活动安排

临时增员、品质保障

启动应急响应机制+专项菜单设计

在此基础上,进一步完善数据反馈回路,将每日实际就餐人数与预测值进行比对,计算偏差率并归因分析。若连续三日偏差超过±10%,则触发模型校准程序,重新评估影响因子权重。例如,曾出现某月连续多个周二早餐人数骤降的情况,经核查发现是部分科室调整了晨会时间导致员工推迟就餐。据此在模型中加入“会议时间冲突指数”作为负向调节参数,显著提升了预测准确性。这种持续迭代的能力,使得食堂服务不再是被动响应,而是逐步迈向主动适配组织运行节奏的智能化支持单元。

制定物流中心食堂日常用餐人员的精准服务方案

(1) 基于实际用餐数据构建服务模型,实现资源配置动态适配

百色烟草物流中心食堂日均用餐约75人次,其中早餐40人、中餐25人、晚餐10人,整体规模较小但时段分布集中,尤其早餐时段承载压力最大。针对这一特点,需建立以“小批量、高频率、快响应”为核心的供餐服务模型。在具体实施中,首先对近半年的实际就餐记录进行数据分析,提取各餐次人数波动趋势、季节性变化规律以及与物流作业班次之间的关联性,例如夜班交接前后是否出现临时加餐需求。通过数据建模识别出典型用餐模式,并据此设定基础服务单元——即每餐准备量以略高于历史峰值10%为基准,避免浪费的同时保障供应弹性。在此基础上,结合物流中心排班制度,提前获取每日值班名单,实现从“按固定人数备餐”向“按实有人数预判”的转变。同时,在厨房动线设计上优化出餐路径,缩短从烹饪完成到窗口呈现的时间间隔,确保高峰时段(如早7:00-7:30)内能高效完成集中供餐任务。

进一步地,考虑到物流岗位工作性质特殊,部分员工存在轮岗、外勤或临时加班等情况,传统的统一开餐时间难以完全覆盖所有人员需求。为此引入“错峰延时服务机制”,在主餐时段结束后保留一定数量热食保温供应,持续至下一工作环节开始前半小时。例如中餐后保留汤品和主食加热状态不少于1小时,供晚到人员自行取用。该机制依托智能温控设备与后台就餐人流监测系统联动运行,既减少人力值守成本,又提升服务人性化水平。此外,针对晚餐仅约10人的低密度场景,推行“预约制+快速出餐”组合策略:员工可通过内部通讯平台提前申报晚餐需求,系统自动汇总后生成最小化生产指令,厨师组按单制作,避免食材冗余。这种基于真实需求驱动的服务方式,不仅提高了资源利用效率,也增强了员工对餐饮服务的参与感和满意度。

(2) 构建精细化营养搭配体系,满足多样化健康饮食需求

尽管物流中心用餐人数较少,但服务标准不能降低,尤其是在膳食结构合理性方面更应体现专业水准。根据《中国居民膳食指南》及行业从业人员体力消耗特征,围绕“能量充足、营养均衡、口味适中”三大原则,制定符合物流岗位特点的营养供给方案。早餐注重碳水化合物与蛋白质的科学配比,提供米粉、粥类等易消化主食的同时,搭配鸡蛋、豆浆、花卷等高蛋白食品,确保员工在高强度作业前获得足够能量支持;中餐则强调荤素平衡,严格执行“两荤两半荤一素一汤”的基本配置,并定期轮换菜品组合,防止长期重复引发食欲下降。特别关注低温环境作业人员的能量补充需求,在冬季适当增加热量密度较高的炖菜和汤类比例,如羊肉萝卜汤、红烧牛腩等,帮助维持体温与体能。

在具体执行层面,设立“营养标签公示制度”,每餐在取餐区显著位置标注主要菜品的热量、脂肪、蛋白质含量等基本信息,引导员工合理选择。对于有特殊健康需求的职工(如高血压、糖尿病患者),推出“定制健康餐”服务选项,由营养师协同厨师团队设计低盐、低糖、高纤维菜单,并采用独立容器分装,避免交叉污染。此类个性化服务虽覆盖面有限,却能有效体现人文关怀,增强企业归属感。与此同时,加强与物流中心管理部门的沟通协作,定期收集员工反馈意见,尤其是关于口味偏淡、油腻感强等问题,及时调整调味用量和技术工艺。例如通过改用橄榄油替代部分植物油、控制酱油添加量、推广蒸煮焖烧等少油烹饪技法,逐步实现整体菜肴向“清淡健康型”转型,契合现代职场人群的饮食理念。

(3) 优化服务流程与现场管理,提升运营效率与用户体验

物流中心食堂空间相对紧凑,若流程组织不当极易造成取餐拥堵或清洁死角。因此必须从功能分区、动线设计和服务细节三个维度入手,全面提升现场管理水平。首先明确划分加工区、备餐区、就餐区与回收区四大功能模块,各区域之间设置物理隔断或视觉标识,杜绝生熟混放、人流物流交叉等问题。备餐窗口实行“双通道”设计,一条用于常规自助取餐,另一条专供打包或特殊需求使用,提高通行效率。餐具摆放遵循“由远及近、由干到湿”原则,即先取碗盘、再取筷子勺子、最后领取餐巾纸,形成自然流动方向,减少逆向穿行带来的混乱。

在服务流程方面,推行“五步闭环服务法”:准备→出餐→巡检→收尾→复盘。每日开餐前完成食材检查、设备调试、环境消毒等准备工作;开餐期间安排专人负责打汤、补菜及秩序维护,确保菜品不断档、台面整洁;餐后立即开展餐桌清理与地面清扫,做到“一餐一清”;每日结束后召开简短总结会,汇总异常情况并提出改进措施。此外,针对物流人员工装厚重、行动不便的特点,在就餐区增设防滑地垫、扶手栏杆及暖风设备,改善冬季用餐舒适度。同时配备感应式洗手池和免洗消毒液,强化个人卫生管理。

整个服务体系强调标准化与灵活性并重,既保证日常运作有章可循,又能快速响应临时变动。例如当遇突发任务需提前开餐时,可通过预设应急程序启动“快速出餐预案”,优先完成主食与主菜烹制,辅以常备凉菜和汤品组合成完整套餐,确保在最短时间内满足集体用餐需求。正是在这种精细化管理模式下,即便面对人员少、场地小的现实约束,依然能够输出稳定、安全、高品质的餐饮服务,真正实现“小食堂、大保障”的目标。

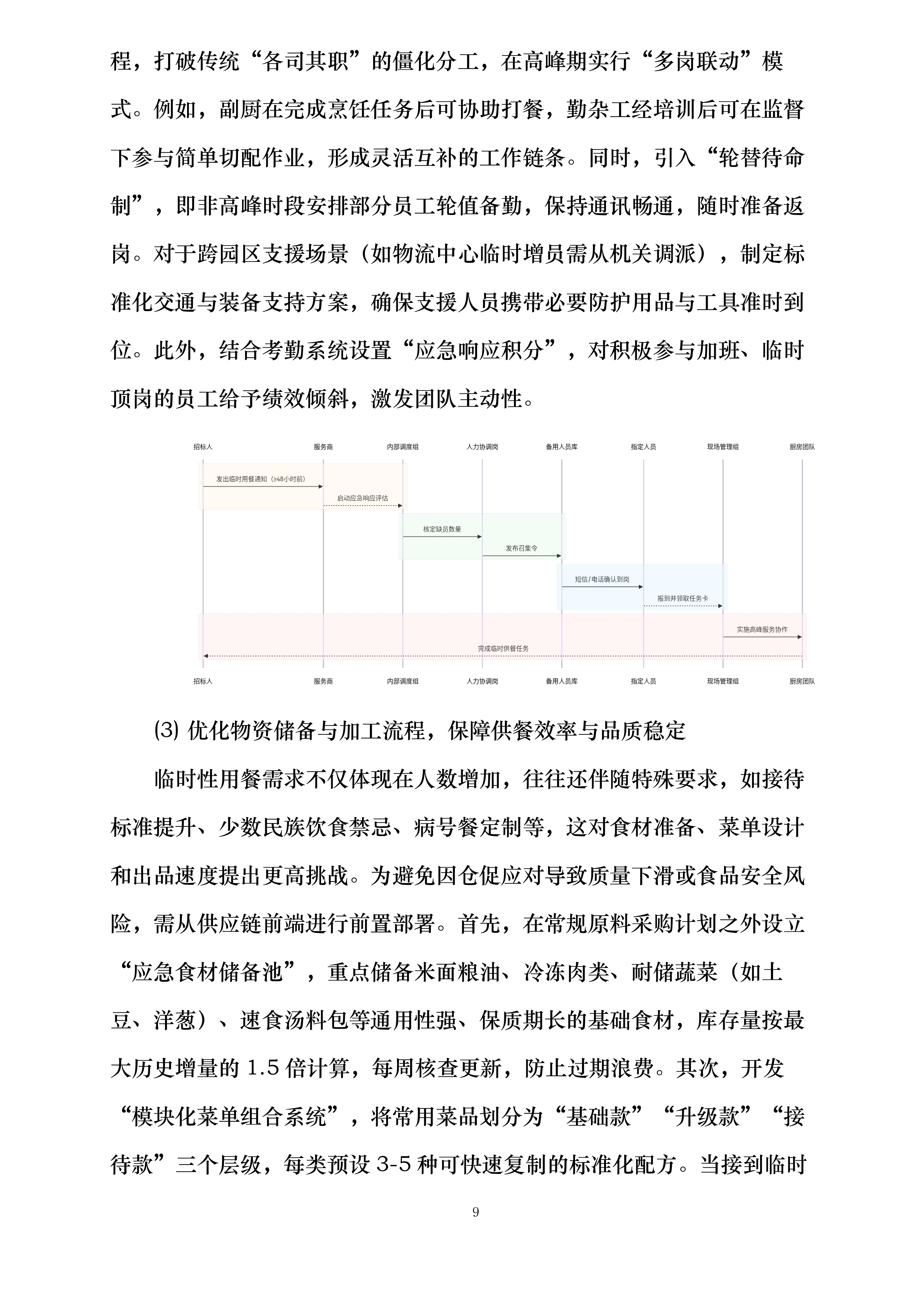

针对培训与会议期间的临时性用餐需求制定应对措施

(1) 建立动态用餐预测机制,提升服务响应精准度

xxx机关

中心在日常运营中虽有相对稳定的用餐基数,但每逢集中培训、专项会议或阶段性检查任务时,就餐人数会出现明显波动。以机关食堂为例,常规工作日三餐合计约350人次,但在大型培训或全市系统会议期间,单餐就餐人数可能额外增加20至30人,高峰期甚至接近400人次。这种临时性增量若缺乏预判和准备,极易造成供餐紧张、排队时间延长、菜品不足或浪费等问题。为此,需构建一套基于历史数据与信息联动的动态预测模型。首先,依托过往两年内培训与会议活动的频次、规模、持续时间等数据,建立“季节性+事件驱动型”用餐波动数据库,识别出高发时段(如每年3-4月政策宣贯期、9-10月考核准备阶段)和服务压力节点。其次,与招标人行政管理部门建立定期沟通机制,提前获取季度培训计划、重要会议安排等非公开信息,实现从“被动响应”向“主动预判”的转变。在此基础上,开发简易的用餐需求申报表模板,由主办方填写预计参会人数、用餐时间、是否含接待餐等关键字段,并设定至少48小时前置通知期,确保服务商有充足时间调整人力与物料配置。该机制不仅提升了资源调配的科学性,也增强了服务的可预期性和稳定性。

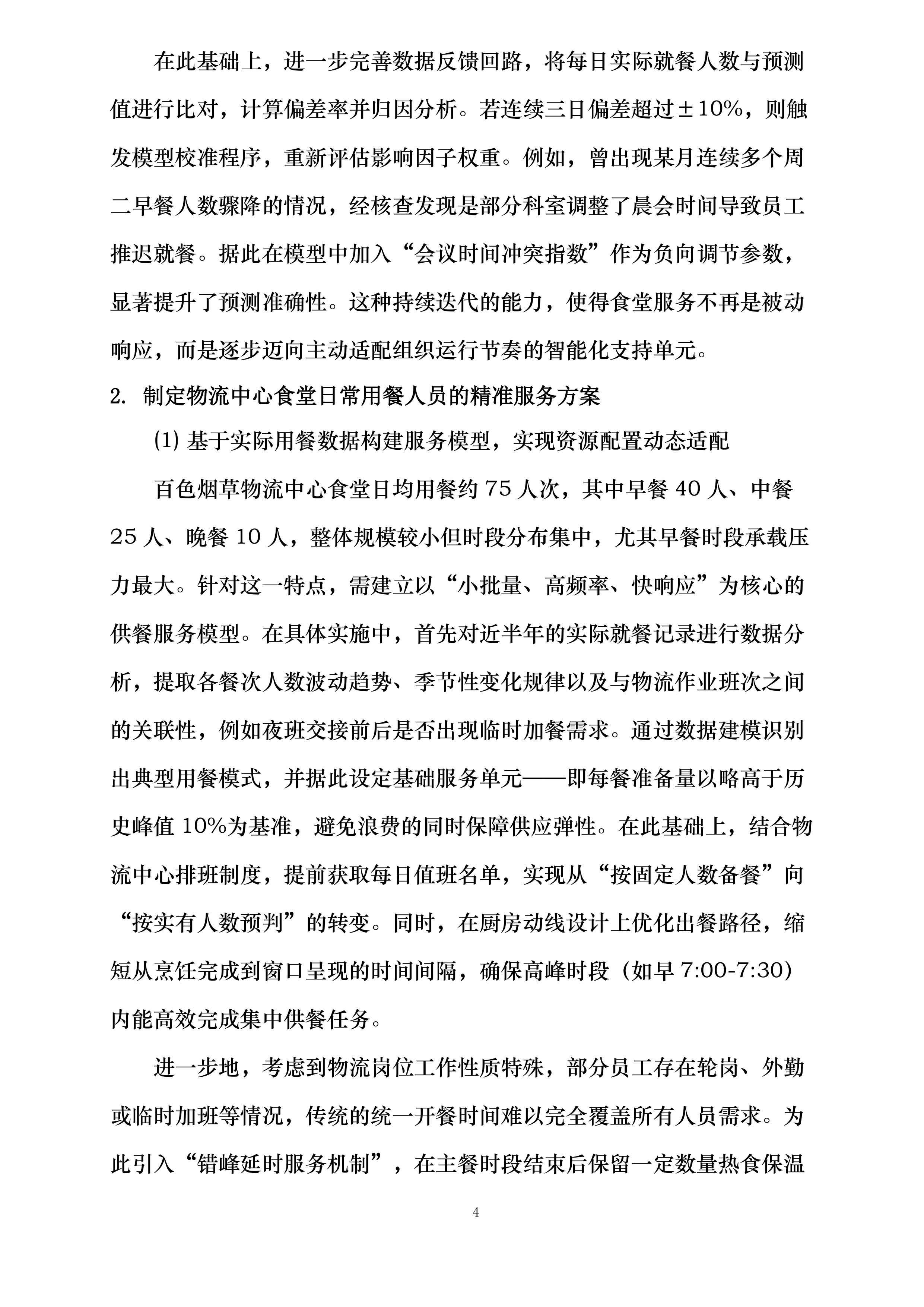

(2) 构建弹性化人力资源调度体系,确保高峰服务能力

面对临时性用餐增长带来的服务压力,仅靠固定编制人员难以维持高质量输出。机关食堂建议配置主厨1人、副厨4人、勤杂工6人,物流中心则为1名主厨与2名副厨,整体人力结构偏精简,在突发任务下存在操作瓶颈。因此,必须设计具备快速响应能力的弹性用人机制。一方面,在本地建立“备用厨师库”与“机动服务队”,通过长期合作方式签约一批持有健康证、熟悉本项目操作规范的兼职厨师和服务员,按区域划分储备梯队。这些人员需定期参加模拟演练和技能培训,确保一旦接到增援指令,可在4小时内到岗并立即投入工作。另一方面,优化内部岗位协同流程,打破传统“各司其职”的僵化分工,在高峰期实行“多岗联动”模式。例如,副厨在完成烹饪任务后可协助打餐,勤杂工经培训后可在监督下参与简单切配作业,形成灵活互补的工作链条。同时,引入“轮替待命制”,即非高峰时段安排部分员工轮值备勤,保持通讯畅通,随时准备返岗。对于跨园区支援场景(如物流中心临时增员需从机关调派),制定标准化交通与装备支持方案,确保支援人员携带必要防护用品与工具准时到位。此外,结合考勤系统设置“应急响应积分”,对积极参与加班、临时顶岗的员工给予绩效倾斜,激发团队主动性。

(3) 优化物资储备与加工流程,保障供餐效率与品质稳定

临时性用餐需求不仅体现在人数增加,往往还伴随特殊要求,如接待标准提升、少数民族饮食禁忌、病号餐定制等,这对食材准备、菜单设计和出品速度提出更高挑战。为避免因仓促应对导致质量下滑或食品安全风险,需从供应链前端进行前置部署。首先,在常规原料采购计划之外设立“应急食材储备池”,重点储备米面粮油、冷冻肉类、耐储蔬菜(如土豆、洋葱)、速食汤料包等通用性强、保质期长的基础食材,库存量按最大历史增量的1.5倍计算,每周核查更新,防止过期浪费。其次,开发“模块化菜单组合系统”,将常用菜品划分为“基础款”“升级款”“接待款”三个层级,每类预设3-5种可快速复制的标准化配方。当接到临时任务时,可根据新增人数和用餐性质,迅速拼装出匹配的供餐方案,无需重新研发菜单。例如,原午餐两荤两半荤两素一汤结构可扩展为三荤三素一汤,并加入水果拼盘与甜点选项,既满足规格提升又控制成本。在加工环节,推行“分段预制+集中加热”策略,对炖煮类、卤制品等耗时较长的菜品提前完成初加工,冷藏保存,开餐前统一复热出品,大幅压缩现场操作时间。同时,启用备用蒸饭柜、大容量汤锅等冗余设备,避免设备满载导致延误。对于餐具供应,预先清洗消毒一批备用餐具,存放于专用保洁柜,确保高峰时段不断供。整个流程强调“标准化动作+柔性组合”,在不牺牲食品安全的前提下实现高效运转。

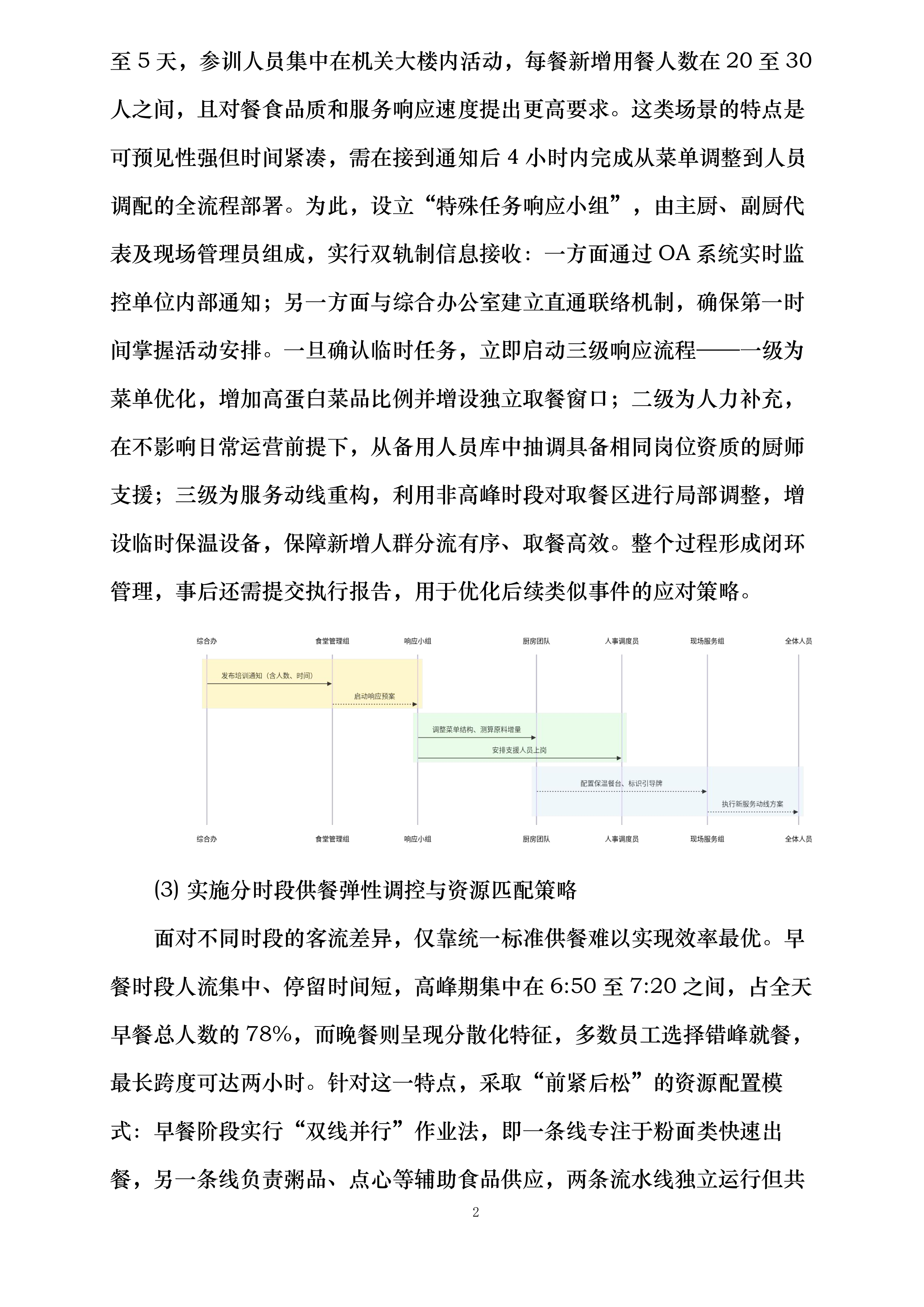

应对措施维度

常规状态

临时高峰状态

就餐人数

机关350人/日,物流75人/日

机关+20~30人/餐,物流视情况增补

人员配置

固定编制,正常排班

启用备用库,跨区支援,多岗协作

食材准备

按周菜谱定量采购

启动应急储备,追加订单

菜单结构

标准自助餐配置

模块化升级,增加接待元素

加工节奏

按时段分批制作

预制+集中复热,提速30%以上

服务方式

常规自助取餐

增设打餐窗口,专人引导分流

制定每日三餐及公务接待餐的服务目标

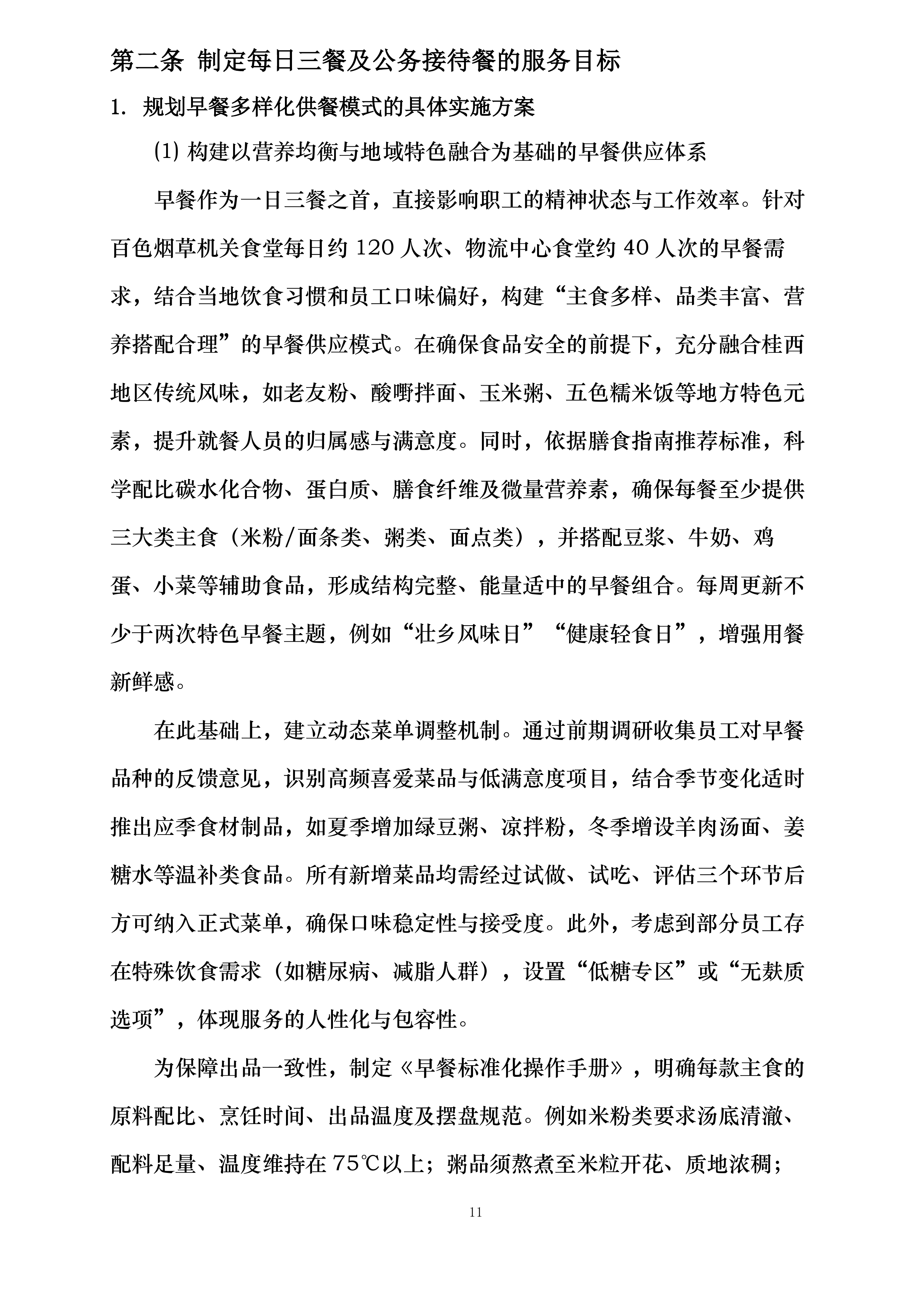

规划早餐多样化供餐模式的具体实施方案

(1) 构建以营养均衡与地域特色融合为基础的早餐供应体系

早餐作为一日三餐之首,直接影响职工的精神状态与工作效率。针对百色烟草机关食堂每日约120人次、物流中心食堂约40人次的早餐需求,结合当地饮食习惯和员工口味偏好,构建“主食多样、品类丰富、营养搭配合理”的早餐供应模式。在确保食品安全的前提下,充分融合桂西地区传统风味,如老友粉、酸嘢拌面、玉米粥、五色糯米饭等地方特色元素,提升就餐人员的归属感与满意度。同时,依据膳食指南推荐标准,科学配比碳水化合物、蛋白质、膳食纤维及微量营养素,确保每餐至少提供三大类主食(米粉/面条类、粥类、面点类),并搭配豆浆、牛奶、鸡蛋、小菜等辅助食品,形成结构完整、能量适中的早餐组合。每周更新不少于两次特色早餐主题,例如“壮乡风味日”“健康轻食日”,增强用餐新鲜感。

在此基础上,建立动态菜单调整机制。通过前期调研收集员工对早餐品种的反馈意见,识别高频喜爱菜品与低满意度项目,结合季节变化适时推出应季食材制品,如夏季增加绿豆粥、凉拌粉,冬季增设羊肉汤面、姜糖水等温补类食品。所有新增菜品均需经过试做、试吃、评估三个环节后方可纳入正式菜单,确保口味稳定性与接受度。此外,考虑到部分员工存在特殊饮食需求(如糖尿病、减脂人群),设置“低糖专区”或“无麸质选项”,体现服务的人性化与包容性。

为保障出品一致性,制定《早餐标准化操作手册》,明确每款主食的原料配比、烹饪时间、出品温度及摆盘规范。例如米粉类要求汤底清澈、配料足量、温度维持在75℃以上;粥品须熬煮至米粒开花、质地浓稠;面点则严格控制发酵时间与蒸制火候,避免夹生或过干。厨房团队按班次轮岗执行,并由主厨每日巡查出品质量,发现问题即时纠正,确保每一餐都能达到既定标准。

(2) 实施分时段弹性供餐与人流疏导机制

机关食堂早餐开餐时间为7:00,持续至8:30,期间需应对集中就餐带来的高峰压力。通过对近三个月早间人流数据的统计分析发现,7:20—7:50为取餐高峰期,约占全天人数的65%。为此,设计“错峰引导+多线供应+快速流转”的现场管理模式,提升服务效率与体验流畅度。首先,在餐厅入口处设置电子显示屏,实时显示各档口等待时长,引导员工合理选择取餐时机;其次,优化自助餐台布局,设立“即拿即走”快捷区(提供预包装包子、馒头、茶叶蛋等)与“现煮热食”主产区(米粉、面条现场煮制),实现分流减压。

进一步细化操作流程,将早餐准备划分为“前夜备料—清晨复热—现场续供”三个阶段。前夜完成大部分食材初加工,如切配蔬菜、腌制肉类、调制酱料,并分类冷藏保存;清晨5:00启动首批蒸制与熬煮工作,确保6:40前完成基础备餐;开餐后实行“小批量、多批次”补餐制度,每15分钟检查一次各品类余量,及时补充,避免断档或积压浪费。对于米粉、面条等易坨结食品,采用保温餐车配合定时搅拌装置,延长最佳食用窗口期。

在人员配置上,安排3名副厨分别负责粉面线、粥品线、面点线,配备2名勤杂工协助打汤、添菜、清理残渣,主厨全程巡视调度。通过岗位联动机制,一旦某区域出现排队超过8人的情况,邻近岗位人员立即支援,形成快速响应闭环。同时加强员工培训,提升服务人员主动提醒“请勿拥挤”“注意防滑”等安全提示意识,营造有序、温馨的用餐氛围。

(3) 建立基于数据驱动的早餐运营优化模型

为实现早餐服务从经验型向精细化转变,搭建以“订餐预测—成本核算—满意度追踪”为核心的运营管理模型。每周四前根据历史就餐数据、天气情况、会议安排等因素,预测下周每日早餐人数波动区间,结合人均消耗基准值(如每人平均消费米粉150g、粥200ml),反向推算原材料需求量,提交至招标方用于采购计划核定。该模型引入移动平均法平滑异常值干扰,提高预测准确率,目前可达±8%以内误差水平。

成本控制方面,设定早餐单品毛利率参考范围(主食类控制在25%-30%,饮品类不超过20%),定期开展成本倒推分析。例如当发现某周豆浆损耗率达12%时,立即回溯操作流程,查明原因为倾倒过量且未及时回收,随即调整盛装容器规格并加强员工操作培训,使后续损耗降至5%以下。同时推行“边角料再利用”机制,如将萝卜皮制成泡菜、面包边角用于制作布丁,最大限度降低食材浪费。

在服务质量监测上,除常规留样备查外,实施“双轨反馈机制”。一方面由管理员每日随机访谈不少于10名就餐者,记录对当日早餐的整体评价及改进建议;另一方面在取餐区设置匿名扫码评价终端,鼓励员工即时打分(五星制)并留言。所有反馈信息汇总至质量管理平台,按“口味、温度、种类、速度”四个维度进行归类统计,生成周度趋势图。连续两周评分低于4.2分的菜品自动触发优化程序,由厨务小组提出改进方案并在下一轮循环中验证效果。

指标项

目标值

监测频率

责任岗位

早餐品种数量

≥10种

每日核查

主厨

出餐温度达标率

≥95%

每餐抽检

质控员

取餐平均等待时间

≤3分钟

高峰时段观测

服务员

食材损耗率

≤6%

周度核算

库管员

满意度综合得分

≥4.3/5.0

每周统计

管理员

该模型不仅支撑日常决策,也为突发情况下的资源调配提供依据。例如遇暴雨天气导致通勤困难时,可提前判断到岗人数下降趋势,相应减少现煮类食品备量,避免大量剩餐;而在大型培训活动前夕,则可根据主办方提供的参会名单精准预估增量,启动备用食材预案,确保供应充足且不超支。整个系统依托信息化工具实现数据自动采集与可视化呈现,助力管理层实时掌握运行状态,持续提升早餐服务的专业化与智能化水平。

设计午餐荤素搭配及营养均衡的标准化操作流程

(1) 构建科学合理的营养配餐模型,确保膳食结构符合职业人群健康需求

午餐作为全天能量摄入的核心环节,承担着维持下午工作效率的重要功能。针对

xxx机关

中心职工的工作性质——以办公室文职与物流调度为主,体力消耗中等、脑力活动密集的特点,需构建以“低油、低盐、高纤维、优质蛋白”为核心的营养配餐模型。该模型基于《中国居民膳食指南(2023)》推荐标准,结合广西本地饮食习惯进行本地化调整,确保在尊重口味偏好的前提下实现营养优化。每份午餐热量控制在650~750千卡之间,蛋白质占比达到18%~20%,脂肪不超过30%,碳水化合物占50%左右,并保证每日膳食纤维摄入量不低于25克。在此基础上,采用“2+2+2+1”结构化供餐模式:即两个主荤菜(其中至少一个为白肉或水产)、两个半荤菜(如蛋类、豆制品搭配少量肉类)、两个素菜(含一种深色叶菜和一种菌藻类)、一份汤品(少油清汤为主),形成多层次、多口感、营养全面的组合。为避免长期重复导致食欲下降,菜单实行“周内不重样、月内少重复”的轮换机制,通过建立包含超过120道标准菜品的数据库,按季节、食材供应情况动态调配,确保多样性与新鲜感并存。

(2) 制定分岗位协同的操作流程,实现从菜谱设计到出餐全过程标准化管控

为确保营养搭配理念落地执行,建立由营养师、主厨、采购员三方联动的闭环管理流程。每周四前,营养师根据当季时令食材、员工反馈数据及健康监测趋势,提出下周午餐营养主题建议(如“护眼周”“控脂周”“补铁周”),明确重点强化的营养元素和应规避的高风险食材(如尿酸偏高人群较多时减少动物内脏使用)。主厨据此拟定初版菜单,在保证“2+2+2+1”基本结构的前提下,融入地方特色菜肴(如荔浦芋扣肉、柠檬鸭等改良版低油版本),提交食堂管理员审核。审核通过后,由系统自动拆解各菜品所需原料清单,并与招标人提供的食材库存数据对接,生成精准订货单。加工环节实施“三区六岗”作业分工: prep区负责食材预处理(清洗、切配),烹饪区分设荤菜组、素菜组、汤品组,出品区设打菜岗与留样岗。每个岗位配备标准化作业卡(SOP),例如荤菜组必须遵循“先焯水去腥→低温慢煎锁汁→高温收味”三步法,素菜组严格执行“热锅冷油快炒、出锅前加盐”原则以保留维生素C。所有菜品出锅后须经温度检测仪确认中心温度达到75℃以上方可进入保温台,且保温时间不得超过2小时。打菜人员按固定比例盛装,使用定量勺具(荤菜120g/份、素菜100g/份、汤200ml/份)确保份量统一。整个流程嵌入时间轴控制:11:00完成全部备料,11:30前完成主菜烹制,11:45开始试味校准,11:55进入供餐准备状态,12:00准时开餐。该流程通过可视化看板实时监控进度,任何环节延误超5分钟即触发预警,由现场主管介入协调资源补救。

(3) 建立动态反馈与持续优化机制,提升营养执行的精准性与适应性

标准化流程并非一成不变,而是依托实际运行数据不断迭代升级的有机体系。每月组织一次跨部门营养评估会议,整合多方信息源进行综合分析:一是收集就餐人员满意度调查结果,重点关注对菜品咸淡、软硬度、油腻度的评价;二是调取餐饮浪费监测记录,统计各菜品剩余率,若某荤菜连续两周剩菜率超过15%,则启动口味调整程序;三是对接体检机构获取年度健康报告摘要(脱敏处理后),关注高血压、糖尿病、高血脂等慢性病检出率变化趋势,针对性优化膳食方案。例如,若数据显示血糖异常人数上升,则在后续菜单中增加苦瓜、秋葵、燕麦等低GI食材比重,并减少勾芡类浓稠汤羹的出现频率。同时引入“营养标签公示制度”,在餐厅醒目位置设置电子屏,滚动显示当日午餐各项营养指标(热量、蛋白质、脂肪、钠含量等),增强透明度,引导员工自主选择。对于特殊需求群体(如孕妇、术后恢复人员),开通预约通道,提供定制化营养套餐服务,由注册营养师一对一制定饮食计划,主厨专项制作,确保个性化与安全性的双重满足。此外,每季度邀请第三方食品安全与营养专家开展一次盲测评审,对菜品色香味形、营养达标率、加工规范性进行全面评分,得分低于85分的环节纳入整改清单,限期修正并复核验收,以此形成外部监督压力驱动内部质量提升的良性循环。

确立公务接待餐的个性化服务标准与质量要求

(1) 构建分层级、分类别的公务接待餐饮服务体系

公务接待作为机关单位对外形象展示的重要窗口,其餐饮服务不仅承担着基本的用餐功能,更承载着礼仪性、规范性和文化表达的多重意义。针对

xxx机关

中心的实际运行特点,公务接待场景具有频次不定、规格多样、对象多元的特征,涵盖上级检查、兄弟单位交流、内部重要会议等多种类型。为确保接待工作既体现专业水准又不失人情温度,需建立“三类四级”的接待餐饮分级体系:按接待性质划分为正式政务接待、业务协作接待和内部重大活动接待三大类别;按规格设定A级(高规格)、B级(中等规格)、C级(常规规格)和D级(简餐便餐)四个等级,分别对应不同的菜品结构、摆盘标准、服务流程与环境布置要求。例如,A级接待需配备主厨领衔团队现场操作,采用定制化菜单设计,并辅以茶艺、席间介绍等增值服务;而D级则以高效便捷为主,保留基础营养搭配与卫生安全保障。该体系通过前期与招标方行政管理部门对接确认接待级别,实现资源精准配置,避免过度服务或服务不足的问题。

在此基础上,引入“菜单预审+动态调整”机制。服务商在接到接待通知后24小时内提交初步菜单方案,内容包括冷热菜比例、主副食搭配、地域风味倾向、特殊饮食禁忌提示等要素,交由甲方指定负责人审核。审核过程中可根据来宾背景(如少数民族、外地访客、外宾等)提出调整建议,服务商须在6小时内完成优化并反馈最终版本。整个过程形成闭环记录,纳入服务质量档案。同时,为提升响应效率,在系统中预设5套标准化接待模板菜单,覆盖桂系风味、粤式清淡、川湘辣味、北方面食及素斋养生五大风格,便于快速调用与微调,缩短准备周期。

此外,注重非菜品要素的服务延伸。从迎宾引导到席间服务,均制定详细动线与行为指引。例如,A级接待需安排专职服务员两名,实行“一主一辅”配岗模式,主服务员负责上菜节奏控制与菜品讲解,辅助人员关注酒水续添与餐具更换。席间服务遵循“三轻原则”——脚步轻、言语轻、动作轻,保持适度距离感。餐前15分钟完成环境检查,包括室温调节、背景音乐调试(选用无歌词轻音乐)、桌面摆件校准等细节,确保整体氛围庄重而不失温馨。此类精细化管理措施,使公务接待超越单纯饮食供给,转化为展现单位管理水平与人文关怀的有效载体。

(2) 实施全流程品质管控以保障接待餐安全与口感一致性

公务接待餐的核心挑战在于如何在有限时间内稳定输出高品质菜肴,尤其面对突发增员、临时改期或口味偏好变更等情况时,仍能维持出品水准。为此,构建“前端预控—过程监管—末端留样”的全链条质量保障机制尤为关键。首先,在原料端严格执行“双人验收+专档登记”制度。所有用于接待餐的食材必须由服务商质检员与甲方监督员共同查验,重点核查肉类检疫证明、蔬菜农残检测报告、水产鲜活度等指标,合格后方可入库并贴标注明“接待专用”,实行独立存储与优先使用原则。对于高风险食材如海鲜、凉拌菜原料等,额外增加一次快检环节,确保无致病菌污染风险。

加工环节推行“主厨责任制+工序卡控法”。每场接待任务明确一名主厨为总负责人,全面统筹烹饪进度与口味调配,并签署《接待餐质量承诺书》。各菜品制作分解为切配、腌制、烹调、装盘四个工序节点,每个节点设置标准作业卡,明确所需时间、火候参数、调味用量及成品形态要求。例如红烧肉需达到“色泽红亮、入口即化、肥瘦相间三层分明”的视觉与口感标准,由主厨现场抽检签字放行。厨房内安装视频监控系统,关键操作区域实现全程录像备查,防止违规操作或交叉污染。同时,设立“模拟试做”环节,对新设计菜品或首次接待任务中的主打菜,提前一天进行小样试制,组织内部品评小组打分,得分低于85分者不得列入正式菜单。

出餐与上菜阶段实施“三温三时”控制策略。“三温”指冷菜保持≤8℃、热菜出品≥70℃、汤品维持≥85℃,通过红外测温仪实时监测;“三时”则是从出锅到上桌不超过5分钟、每道菜间隔时间控制在3-5分钟、整餐上菜周期压缩至40分钟以内,确保宾客体验连贯流畅。对于需要现场明档操作的菜品(如铁板烧、现拉面),提前布置设备并测试火力稳定性,操作人员须经过专项培训持证上岗。每餐结束后保留全部菜品样品不少于125克,密封冷藏保存48小时,供突发情况溯源查验。此外,建立“厨师长巡检+管理员复核”的双重巡查机制,开餐前30分钟进行全面检查,涵盖菜品数量、器皿清洁度、装饰完整性等方面,发现问题立即整改,杜绝带病上桌。

(3) 打造兼具地方特色与健康理念的个性化菜单设计能力

现代公务接待已不再局限于传统“大鱼大肉”模式,而是趋向于融合地域文化、突出健康理念、兼顾个性化需求的综合型餐饮表达。基于百色地处桂西、毗邻云南贵州的地缘特点,充分挖掘本地食材优势与民族饮食智慧,打造“可识别、可记忆、可传播”的特色接待品牌形象。例如,将乐业猕猴桃、凌云白毫茶、田林八渡笋、德保矮脚黄牛等国家地理标志产品纳入高端接待菜单,开发“壮乡五色糯米饭配腊味拼盘”“酸汤鱼头煲”“烟熏巴马香猪卷”等地域标志性菜肴,辅以简洁明了的文化解说卡,增强来宾对百色风土的认知与好感。

与此同时,顺应健康中国战略导向,全面推行“低盐、低油、低糖、高纤维”的营养改良方案。针对中老年领导群体或慢性病患者较多的接待场合,提供“养生定制套餐”,包含杂粮主食、清蒸深海鱼、白灼时蔬、菌菇汤等低负担菜品,调味采用天然香料替代部分食盐,减少酱油、味精使用量。菜单中标注每道菜的热量值与主要营养成分,方便宾客自主选择。对于糖尿病、高血压、过敏体质等特殊人群,实行“一对一菜单定制”,提前收集饮食禁忌信息,单独制作专属餐品并使用颜色区分餐具(如绿色标签碗盘),杜绝误食风险。

在形式创新方面,探索“主题式接待餐”模式。结合节气时令、重大节日或特定活动主题,设计沉浸式用餐场景。例如清明前后推出“春膳雅集”,以青团、艾叶粑粑、春笋炖鸡为主打,配合竹编餐具与山水画 backdrop 装饰;中秋期间举办“月满金叶”茶宴,融合烤烟文化元素,用烟熏风味点缀佳肴,搭配手工茶点与桂花酿,营造独特文化意境。此类创意不仅提升了接待品位,也成为展示百色烟草企业文化软实力的重要载体。所有个性化菜单均建立电子图谱库,积累成熟案例形成知识资产,支持后续快速复制与迭代升级,真正实现从“被动响应”向“主动引领”的服务转型。

确立食品质量与卫生安全的核心实施指标

建立食材新鲜度与加工过程的量化考核标准

(1) 构建基于感官、理化与时间节点的食材新鲜度多维评价体系

食材的新鲜程度直接关系到菜品口感、营养价值以及食品安全风险控制水平。为确保每日供应的米面、蔬菜、肉类、调味品等原材料符合高标准要求,需建立一套涵盖感官判断、理化检测和时间追溯三维度的量化评估机制。在感官层面,制定《食材验收外观评分表》,对叶菜类的色泽鲜亮度、根茎类的硬度、肉类的弹性与气味、水产类的眼球清澈度等设立0–5分制打分项,并由专职质检员现场填写记录;对于易腐食材如鲜肉、禽蛋、奶制品,则引入便携式ATP生物荧光检测仪进行表面微生物污染快速筛查,设定RLU值阈值(如生肉≤150,熟食接触面≤50),超限即拒收。同时,结合招标人提供的采购到货时间信息,实施“时效双控”策略:叶菜类从采摘至入厨不得超过48小时,冷链肉类运输全程温度不得高于4℃且存储不超过72小时,冷冻产品则按批次标注入库时间,执行“先进先出+临期预警”管理,临近保质期15天内的食材自动标记并优先使用或报备处理。该体系不仅强化了源头把控能力,也形成了可回溯的数据链条,为后续质量分析提供支撑。

(2) 制定覆盖全流程的关键控制点监控标准与操作规范

食品加工过程中的每一个环节都可能成为质量波动的诱因,因此必须将整个制作流程拆解为若干关键控制节点,明确各阶段的操作参数和技术要求,形成闭环式的量化监管路径。以午餐主荤菜“红烧排骨”为例,其加工流程包括原料解冻、清洗腌制、热锅煸炒、炖煮收汁、出品保温五个主要步骤,每个步骤均设置具体指标:解冻须在专用冷藏室(0–4℃)完成,严禁常温自然解冻,解冻时间不得超过8小时;腌制时盐糖比例控制在1.8%±0.2%,腌制时间不少于30分钟但不超过2小时;炒制阶段油温控制在160–180℃之间,通过红外测温枪每15分钟抽检一次;炖煮过程中中心温度需持续达到90℃以上并维持不少于40分钟,确保致病菌彻底灭活;出锅后立即转移至保温餐台(≥60℃),存放时间不得超过2小时。类似地,针对凉拌菜类增加“冷食专间操作规范”,要求空气沉降菌数每平板菌落总数≤10 CFU,操作人员每半小时对手部酒精消毒一次,工器具做到“一用一洗一消毒”。所有工序执行情况由班组长实时填写《加工过程监控日志》,并与视频监控系统联动存档,实现“人、事、时、温、量”五要素可查可控。

加工环节

控制项目

标准值

检测方式

责任人

解冻

环境温度

0–4℃

温湿度计读数

副厨

腌制

食盐添加量

1.5%–2.0%

电子秤称重计算

主厨

炒制

油温

160–180℃

红外测温仪

厨师

炖煮

中心温度

≥90℃, ≥40min

探针温度计+计时器

厨师长

保温

出品温度

≥60℃

手持测温枪

服务员

(3) 推行分级量化评分制度与动态绩效挂钩机制

仅有技术标准而无执行监督,难以保障长期稳定运行。为此,构建“日常巡查+随机抽查+月度考评”三级考核机制,推动标准落地见效。每日由食堂质量管理小组开展两次现场巡检,重点检查食材储存条件是否合规、加工操作是否偏离规程、个人卫生是否达标等内容,发现问题即时拍照上传至内部管理系统,生成整改通知单并在4小时内闭环销号;每周组织一次盲样抽检,邀请第三方检测机构对当周高频使用的三种食材(如猪肉、鸡蛋、青菜)进行农药残留、兽药残留及菌落总数检测,结果纳入当月综合评分;每月末依据《食品质量与加工过程考核评分表》进行总评,满分为100分,其中食材新鲜度占30分、加工规范执行占40分、留样与记录完整性占20分、应急响应能力占10分。得分90分以上视为优秀,对应班组给予绩效奖励;80–89分为合格,需提交改进报告;低于80分则启动约谈程序,连续两月不合格的主厨岗位予以调整。此外,还将考核结果与供应商评价体系联动,若某批次食材多次出现新鲜度不达标情况,将在下一轮采购评审中降低其信用等级,甚至取消合作资格。这种将质量表现具象化、数据化、责任化的管理模式,有效提升了团队的责任意识和执行力,也为服务质量的持续提升提供了制度保障。

制定餐具消毒与环境卫生的定期检测机制

(1) 构建科学化、可追溯的餐具消毒全流程管控体系

餐具作为直接接触食品的载体,其清洁与消毒质量直接影响到就餐人员的健康安全。在

xxx机关

食堂的实际运营中,每日三餐产生的餐具使用量大,周转频率高,尤其在早餐高峰期,单次供餐涉及数百人次,餐具清洗压力集中。针对这一现实情况,需建立一套覆盖“回收—分类—清洗—消毒—储存”全过程的标准化操作流程。首先,在餐具回收环节设置专用通道与容器,避免与其他垃圾混放,防止交叉污染;回收后立即进行初步残渣清除,并按材质(如不锈钢餐盘、瓷碗、筷子、勺子等)分类进入清洗流水线。清洗过程采用高温高压自动洗碗机为主、人工辅助为辅的方式,确保水温达到85℃以上,持续冲洗时间不少于90秒,有效杀灭常见致病菌。消毒阶段则严格执行热力消毒或化学消毒双轨并行机制:热力消毒要求餐具表面温度维持在71℃以上至少30秒,适用于耐高温器具;对于不耐高温的塑料制品或木质餐具,则采用符合国家食品安全标准的含氯消毒液(浓度控制在150-250mg/L),浸泡时间不少于5分钟,并设专人定时检测溶液浓度,防止失效。所有完成消毒的餐具必须进入独立封闭的洁净储存区,存放前由质检员抽检表面微生物残留,合格后方可上架。每批次餐具均附带唯一编号标签,记录清洗时间、操作人员、设备编号及检测结果,实现全程可追溯。

为进一步提升监管效率,引入数字化管理手段,在洗消间安装智能监控系统与数据采集终端,实时记录每次清洗的温度曲线、水流压力、消毒剂投放量等关键参数,自动生成电子台账并与食堂管理系统对接。一旦发现某次消毒未达标,系统将自动触发预警,锁定该批次餐具禁止出库,并通知负责人立即排查原因。同时,每月组织一次模拟突发污染事件的应急演练,检验餐具召回机制的有效性,确保在真实风险发生时能迅速定位问题源头,最大限度降低食品安全隐患。通过上述措施,不仅提升了操作的规范性和一致性,也为后续卫生检查提供了详实的数据支撑。

(2) 建立分区域、分时段的环境卫生动态检测机制

食堂环境是影响食品卫生的重要外部因素,尤其是加工区、备餐区、就餐区和仓储区等功能空间,因人流、物流频繁交互,存在较高的微生物滋生风险。为此,依据各区域的功能特点和污染可能性,制定差异化的清洁标准与检测频次。加工区作为食品制作的核心区域,要求每日工作开始前和结束后各进行一次全面清洁,重点清理灶台油污、地面积水、排烟罩积垢等易藏污纳垢部位;每周末实施深度保洁,包括拆卸清洗抽油烟机滤网、清理下水道口、擦拭天花板等隐蔽位置。备餐区因直接接触成品菜肴,除日常擦拭消毒外,还需在每餐开餐前使用紫外线灯照射30分钟,并由专人填写《紫外消毒记录表》。就餐区则侧重于桌椅、取餐台、自助餐保温设备的即时清洁,每轮用餐结束后即刻进行表面喷洒消毒,防止唾液飞沫传播病原体。仓储区重点关注干货与冷藏食材的存放环境,定期检查货架防鼠板是否完好、温湿度记录仪运行状态是否正常,杜绝虫害和霉变风险。

为确保清洁效果真实可控,引入第三方检测机构每季度开展一次环境微生物采样评估,主要检测项目包括空气沉降菌数、操作台面大肠杆菌群、地面沙门氏菌污染率等关键指标。检测点位覆盖厨房切配区、烹饪区、传菜窗口、洗碗间出入口、就餐区中心位置等代表性区域,样本采集严格按照GB 14881《食品生产通用卫生规范》执行。检测结果形成专项报告,提交招标方备案,并作为内部绩效考核的重要依据。若连续两次检测不合格,立即启动专项整改程序,重新培训相关人员,更换清洁工具或调整消毒方案。此外,还设立“卫生红黑榜”公示制度,将各班组负责区域的月度检测得分公开张贴于员工休息室,激励先进、鞭策后进,营造主动维护环境卫生的良好氛围。

区域

清洁频率

消毒方式

检测项目

责任岗位

加工区

每日2次+每周深度1次

84消毒液擦拭+高温蒸汽

台面菌落总数

副厨兼卫生监督员

备餐区

每餐前后各1次

酒精喷雾+紫外线照射

空气中沉降菌

勤杂工组长

就餐区

每轮用餐后即刻

含氯消毒液拖地+桌面擦拭

桌面大肠菌群

保洁员

仓储区

每周2次常规+每月1次深度

过氧乙酸喷洒+物理驱虫

霉菌孢子密度

库管员

洗消间

每班次结束

高温冲洗+臭氧杀菌

餐具表面残留

洗碗组负责人

(3) 实施多维度、常态化的监督检查与持续改进机制

仅有制度和流程并不足以保障长期稳定的卫生水平,必须配套强有力的监督机制才能推动各项措施落地见效。在本项目中,构建“自检—互查—专检—飞检”四级联动的监督检查体系。第一层级为班组自检,每个作业小组在完成当班任务后,对照《岗位卫生自查清单》逐项打钩确认,内容涵盖个人着装规范、工器具归位、地面无积水油污、垃圾桶加盖密封等细节,发现问题当场整改并拍照留痕。第二层级为跨班组互查,每周由不同班组派出代表组成临时巡查组,对其他区域进行交叉检查,打破“熟视无睹”的盲区,增强责任意识。第三层级为专职质检员日巡,配备具备食品卫生专业背景的技术人员担任现场质量管理员,每天上午9:00和下午15:00两个固定时段开展全范围巡查,重点核查高风险环节的操作合规性,如生熟分开、刀具砧板标识使用、冷藏食品储存温度等,发现问题开具《整改通知单》,明确整改时限和验收标准。第四层级为管理层不定期飞行检查,由项目经理带队,突击抽查夜间收尾工作或节假日值班情况,检验日常管理的真实水平。

所有检查记录统一录入电子巡检系统,形成可视化趋势图,便于分析高频问题的发生规律。例如,若数据显示“刀具混用”类问题在月中集中出现,可能与新员工上岗培训不到位有关,则及时安排补训;若“冷藏温度超标”频发于夏季午后,提示制冷设备负荷过大,需提前检修或增加备用冷柜。基于这些数据分析,每月底召开一次卫生质量分析会,邀请招标方代表参与,通报本月整体达标率、典型问题案例及改进成效,共同商议下一阶段优化方向。同时,将检测结果与员工绩效奖金挂钩,设立“月度卫生之星”奖项,对表现突出的个人给予物质奖励和公开表彰,激发一线员工的积极性和责任感。通过这种“检查—反馈—整改—激励”的闭环管理模式,使餐具消毒与环境卫生管理从被动执行转向主动预防,真正建立起可持续、可复制的高标准卫生保障体系。

设计食品安全追溯体系的具体实施细则

(1) 构建覆盖全链条的食品安全追溯机制

食品安全追溯体系的核心在于实现从原材料入库到成品出餐全过程的信息可查、责任可追、风险可控。针对

xxx机关

食堂的实际运营特点,需建立一套横向贯通食材验收、储存、加工、配餐、留样等关键环节,纵向连接服务商内部管理与招标人监督要求的双向追溯系统。该系统以“一物一码”或批次编号为基础,对每一批次进入厨房的主副食材进行唯一标识登记,包括供应商名称、采购日期、检验结果、保质期限、存储位置及使用去向等信息。在实际操作中,所有食材在验收时即由专人录入电子台账,并通过标签打印设备生成带有二维码的标识贴附于原料包装或容器上。后续各环节工作人员在取用、加工过程中须扫码记录操作时间、责任人和用途,确保数据链完整连续。对于易腐类食材如肉类、水产、乳制品等,还应附加温度监控记录,形成温控轨迹,防止因冷链断裂引发变质风险。

为保障信息采集的真实性和及时性,引入移动终端设备(PDA)配合专用APP进行现场录入,避免手工记录带来的遗漏或误差。系统后台设置自动校验功能,当出现超期使用、未经验收使用、非授权人员操作等情况时,立即触发预警提示并推送至管理人员手机端。同时,系统支持按日、周、月生成追溯报告,供招标人定期审查。例如,在发生疑似食物异常反应事件时,可通过输入某餐次留样编号快速反向追踪所用全部食材来源、加工流程、接触人员及环境消毒情况,极大缩短排查时间,提升应急响应效率。

此外,追溯体系不仅服务于事后追责,更强调事前预防和过程干预。通过对历史数据的分析,识别出高频问题节点,如某一供应商蔬菜农残超标率偏高、某个时段冷藏柜温度波动频繁等,系统将自动生成改进建议并纳入下一轮采购决策参考。这种基于数据驱动的风险预判能力,使食品安全管理由被动应对转向主动防控,真正实现“防患于未然”。

(2) 实施分级分类的追溯信息管理策略

考虑到机关食堂与物流中心食堂在规模、供餐结构和管理复杂度上的差异,食品安全追溯体系采取差异化分级管理模式。机关食堂日均用餐人数多、菜品种类丰富、接待任务频繁,因此其追溯层级设定为三级:一级为整批原材料追溯,二级为单道菜品加工路径追溯,三级为特定餐次留样关联追溯。每一层级均设有独立的数据字段和访问权限控制。例如,在制作公务接待宴席时,除常规食材信息外,还需额外记录厨师名单、调味料品牌批次、餐具消毒时间等细节,确保高端餐饮服务全程透明可控。

相比之下,物流中心食堂体量较小,日常运作相对稳定,采用二级追溯即可满足监管需求:第一级为食材批次追踪,第二级为每日菜单与留样对应关系。但在遇到临时增员或重要检查期间,则自动切换至机关食堂同等级别管理模式,体现系统的弹性适应能力。这种灵活配置既降低了日常运维成本,又保证了关键时刻的管控强度。

在信息分类方面,将追溯内容划分为基础信息、过程信息和结果信息三大类。基础信息包括供应商资质、合同编号、检测报告等静态资料;过程信息涵盖验收签字、入库时间、出库数量、加工工序、烹饪温度等动态记录;结果信息则指留样样本状态、抽检合格率、投诉反馈等内容。不同类别信息设置不同的保存周期——基础信息永久存档,过程信息保留不少于两年,结果信息随当季考核归档。所有数据统一上传至云端服务器,实施异地备份,防止因本地设备故障导致信息丢失。

为增强可操作性,开...

xxx机关食堂劳务外包服务采购项目.docx