2025年重点产业链质量攻关

第一章 项目方案

11

第一节 项目周期规划

11

一、 智能微生物检测仪校准周期

11

二、 牧场品质体系建设周期

20

三、 乳制品质量保证技术周期

26

四、 复合真空测量校准周期

32

五、 蒸汽流量计校准核查周期

41

六、 风机叶片热解技术研究周期

50

七、 结构钢焊缝检测技术周期

59

八、 汽化炉评价体系构建周期

66

九、 金属材料缺陷检测周期

74

十、 特种设备检测技术应用周期

82

第二节 项目工作目标设定

88

一、 微生物检测仪校准目标

88

二、 牧场品质体系建设目标

94

三、 乳制品质量保证技术目标

102

四、 复合真空测量校准目标

110

五、 蒸汽流量计校准核查目标

117

六、 风机叶片热解技术研究目标

126

七、 结构钢焊缝检测技术目标

134

八、 汽化炉评价体系构建目标

141

九、 金属材料缺陷检测目标

148

十、 特种设备检测技术应用目标

156

第三节 项目主要研究内容

167

一、 智能微生物检测仪校准研究

167

二、 牧场品质体系建设研究

176

三、 乳制品质量保证技术研究

185

四、 复合真空测量校准研究

191

五、 蒸汽流量计校准核查研究

199

六、 风机叶片热解技术研究

205

七、 结构钢焊缝检测技术研究

211

八、 汽化炉评价体系构建研究

219

九、 金属材料缺陷检测研究

228

十、 特种设备检测技术应用研究

236

第四节 项目技术路线设计

244

一、 智能微生物检测仪校准路线

244

二、 牧场品质体系建设路线

250

三、 乳制品质量保证技术路线

256

四、 复合真空测量校准路线

261

五、 蒸汽流量计校准核查路线

270

六、 风机叶片热解技术路线

276

七、 结构钢焊缝检测技术路线

283

八、 汽化炉评价体系构建路线

290

九、 金属材料缺陷检测路线

294

十、 特种设备检测技术应用路线

302

第五节 项目任务分解安排

309

一、 智能微生物检测仪校准任务

309

二、 牧场品质体系建设任务

317

三、 乳制品质量保证技术任务

323

四、 复合真空测量校准任务

330

五、 蒸汽流量计校准核查任务

335

六、 风机叶片热解技术任务

342

七、 结构钢焊缝检测技术任务

348

八、 汽化炉评价体系构建任务

356

九、 金属材料缺陷检测任务

363

十、 特种设备检测技术应用任务

371

第六节 项目实施进度安排

379

一、 智能微生物检测仪校准进度

379

二、 牧场品质体系建设进度

387

三、 乳制品质量保证技术进度

393

四、 复合真空测量校准进度

398

五、 蒸汽流量计校准核查进度

408

六、 风机叶片热解技术进度

414

七、 结构钢焊缝检测技术进度

420

八、 汽化炉评价体系构建进度

426

九、 金属材料缺陷检测进度

433

十、 特种设备检测技术应用进度

440

第二章 项目难点问题及应对措施

448

第一节 项目难点问题分析

448

一、 技术攻关复杂度高问题

448

二、 跨领域协调难度大问题

464

三、 设备研发周期紧问题

478

四、 现场测试环境受限问题

491

五、 数据采集与分析精度高问题

503

六、 多项目同步推进管理难问题

514

第二节 难点问题应对措施

525

一、 应对技术攻关复杂问题

525

二、 解决跨领域协调困难问题

529

三、 保障设备研发周期问题

546

四、 解决现场测试环境受限问题

556

五、 保障数据采集分析精度问题

574

六、 应对多项目同步管理难题

595

第三章 质量保证措施

609

第一节 质量保证体系建设

609

一、 制定质量方针

609

二、 设定质量目标

618

三、 实施过程控制

628

四、 强化文档管理

639

五、 完善质量记录

648

第二节 质量管理机构设置

655

一、 组建质量管理部门

655

二、 任命项目负责人

664

三、 设置技术负责人

672

第三节 人员质量管理职责

683

一、 质量监督岗位责任

683

二、 过程控制岗位责任

693

三、 质量检查岗位责任

705

第四节 项目质量目标制定

714

一、 明确阶段控制指标

714

二、 制定项目验收标准

723

三、 规划质量改进目标

732

第五节 项目全过程质量控制

737

一、 立项阶段质量控制

737

二、 设计阶段质量控制

745

三、 实施阶段质量控制

755

四、 验收阶段质量控制

763

第六节 具体质量保证措施

771

一、 识别评估质量风险

771

二、 预防纠正质量问题

778

三、 开展质量培训工作

787

四、 实施质量考核制度

793

第四章 信息沟通和反馈制度

805

第一节 沟通机制建立

805

一、 定期会议制度制定

805

二、 临时沟通渠道搭建

813

三、 项目负责人对接机制

822

第二节 反馈流程设计

832

一、 问题上报路径规划

832

二、 问题分类标准制定

839

三、 责任人员响应时限

849

四、 处理结果反馈机制

858

第三节 信息记录与归档

865

一、 项目信息记录规范

865

二、 信息归档制度建立

873

第四节 制度可行性评估

878

一、 模拟演练开展

878

二、 流程测试执行

886

三、 相关人员培训计划

892

第五节 针对性优化措施

901

一、 多技术攻关项目沟通

901

二、 跨地域实施单位沟通

910

三、 复杂技术问题沟通

917

第五章 保密措施

927

第一节 数据保密制度建设

927

一、 数据分类标准制定

927

二、 数据全流程管理

937

三、 保密制度责任机制

947

第二节 保密人员管理措施

956

一、 保密培训与协议签署

956

二、 人员访问权限管理

967

三、 保密意识培训考核

974

第三节 数据访问控制手段

982

一、 身份认证与权限分配

983

二、 操作日志记录与审计

992

三、 数据加密技术应用

1002

第四节 数据传输存储安全

1015

一、 数据传输加密保护

1015

二、 数据存储安全策略

1025

三、 数据备份与恢复管理

1036

第五节 数据泄露应急机制

1044

一、 应急响应流程制定

1044

二、 应急演练与能力提升

1055

三、 应急资源保障管理

1065

第六章 项目设备仪器配备及管理制度

1077

第一节 设备仪器配备计划

1077

一、 复合真空测量系统在线校准装置

1077

二、 标准节流式蒸汽流量计校准装置

1086

三、 风机叶片快速升温热解实验装置

1097

四、 声发射检测装置

1110

五、 高温传感器

1122

六、 亚表面缺陷智能检测装备

1128

七、 电磁超声探头

1139

第二节 设备管理制度制定

1153

一、 设备采购与验收流程

1153

二、 使用登记制度

1163

三、 定期维护与校准计划

1175

四、 设备故障处理机制

1184

五、 设备报废与更新机制

1189

六、 责任分工与监管机制

1204

第七章 需求理解程度

1216

第一节 项目背景理解分析

1216

一、 产业链质量瓶颈分析

1216

二、 质量攻关项目意义

1220

第二节 项目内容理解阐述

1223

一、 智能微生物检测仪校准

1223

二、 牧场品质体系建设

1226

三、 乳制品过程质量技术研究

1230

四、 复合真空测量系统校准

1233

五、 蒸汽流量计参数校准

1236

六、 风机叶片热解技术

1240

七、 结构钢焊缝损伤检测

1246

八、 汽化炉评估体系

1250

九、 金属材料缺陷检测

1255

十、 特种设备检测技术

1260

第三节 技术要求理解说明

1264

一、 温度测量精度要求

1264

二、 光强度测量误差

1267

三、 装置稳定性要求

1272

四、 图像缺陷测试精度

1276

五、 传感器工作温度

1281

六、 检测误差要求

1284

七、 检出率要求

1287

第四节 服务要求理解分析

1290

一、 标准文本编制服务

1290

二、 模型建立服务

1295

三、 设备研制服务

1297

四、 算法开发服务

1300

五、 软件系统搭建

1305

六、 检测方法研究

1309

七、 技术优化服务

1314

第五节 交付成果理解说明

1318

一、 研究报告交付

1318

二、 标准文本交付

1322

三、 检测方法交付

1325

四、 设备装置交付

1329

五、 软件系统交付

1334

六、 专利申请交付

1338

七、 试点运行验证

1341

第八章 售后服务

1347

第一节 内控制度建设方案

1347

一、 经费核算管理机制

1347

二、 质量控制流程建立

1358

第二节 项目评估机制设计

1372

一、 实施效果评估计划

1372

二、 优化建议提出措施

1384

第三节 问题改进机制建立

1399

一、 问题反馈渠道搭建

1400

二、 问题处理流程制定

1407

第四节 中期检查与验收配合

1421

一、 中期检查资料准备

1421

二、 项目验收准备方案

1430

项目方案

项目周期规划

智能微生物检测仪校准周期

明确温度测量校准时间

校准起始时间规划

初期校准时间选择

为及时发现并调整智能微生物快速检测仪温度测量可能存在的偏差,将在设备投入使用后的短时间内进行首次校准。具体时间依据设备安装调试完成后的实际情况确定,确保在设备正式运行前完成校准。这样能保证设备在初始阶段就以准确的温度测量性能投入工作,为后续的微生物检测提供可靠的数据基础,也能避免因初始偏差对检测结果造成影响,从而提高本项目中相关检测工作的质量和效率。

定期校准时间设定

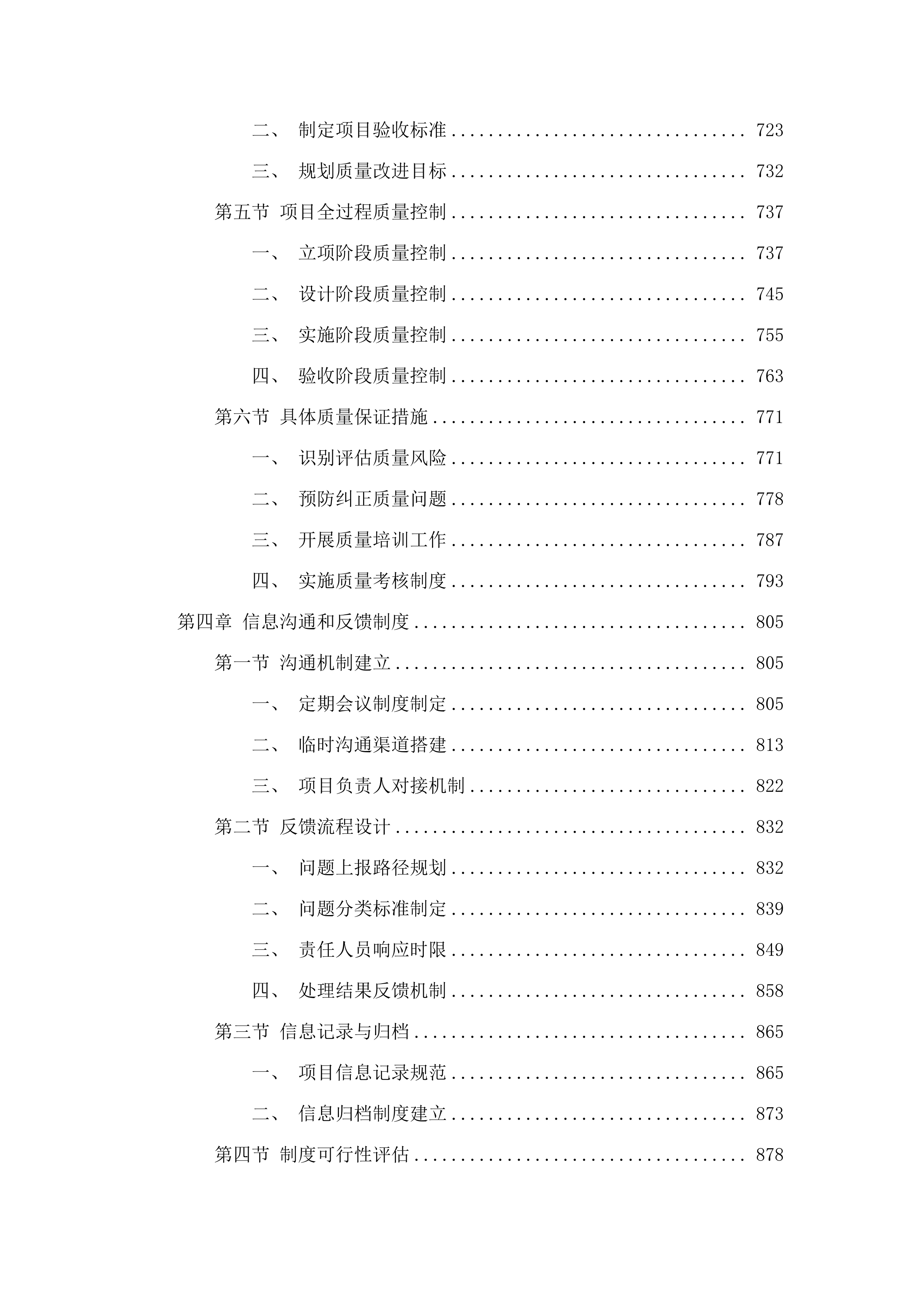

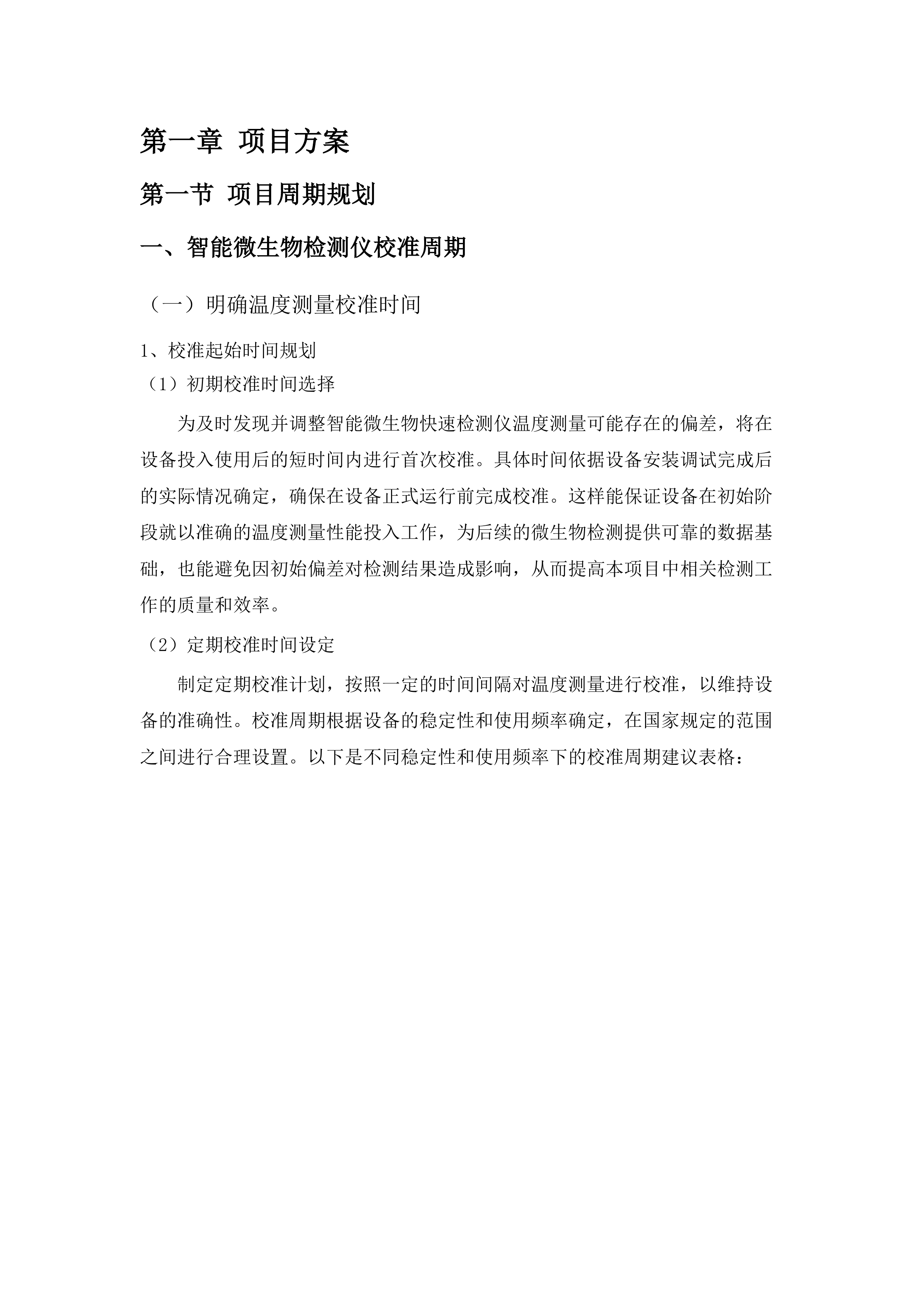

制定定期校准计划,按照一定的时间间隔对温度测量进行校准,以维持设备的准确性。校准周期根据设备的稳定性和使用频率确定,在国家规定的范围之间进行合理设置。以下是不同稳定性和使用频率下的校准周期建议表格:

温度测量校准定期时间设定

设备稳定性

使用频率

校准周期

高

低

每季度一次

高

高

每月一次

低

低

每月一次

低

高

每周一次

校准持续时间预估

操作流程时间分析

详细分析温度测量校准的操作流程,确定每个步骤所需的时间。包括设备预热、测量数据采集、校准调整等环节,根据实际操作情况进行时间估算。设备预热一般需要15-30分钟,测量数据采集根据测量次数和精度要求可能需要20-40分钟,校准调整则根据偏差情况大概需要10-30分钟。通过这样详细的时间分析,能合理安排校准工作,确保在规定时间内高效完成校准,不影响设备的正常使用和本项目的检测进度。

意外情况时间预留

考虑到可能出现的意外情况,如设备故障、数据异常等,预留一定的时间用于处理这些问题。确保在遇到突发情况时,仍能按时完成校准工作,不影响项目的整体进度。一般预留30-60分钟的时间作为意外情况处理时间,这样即使出现设备硬件故障需要维修,或者数据采集异常需要重新采集等情况,也能有足够的时间应对,保证校准工作顺利进行。

校准时间合理性评估

与设备性能匹配评估

评估校准时间是否与智能微生物检测仪的温度测量性能相匹配,确保校准能够有效提高设备的准确性。根据设备的响应时间、稳定性等参数,判断校准时间是否合理。如果设备响应时间较快、稳定性较高,校准时间可以相对紧凑一些;反之,则需要适当延长校准时间,以保证校准效果。通过这样的评估,能使校准时间与设备性能相适应,提高设备在本项目中的使用效果。

对项目进度影响评估

分析校准时间对项目整体进度的影响,确保不会因校准工作而导致项目延误。如果校准时间过长或与其他工作冲突,及时调整校准计划,以保证项目的顺利进行。例如,如果校准时间与设备的正常使用时间冲突,可将校准安排在设备闲置时间或非工作时间段。通过合理评估和调整,使校准工作与项目进度相协调,保障本项目按时完成。

规划光强度测量校准节点

关键校准节点确定

环境变化校准节点

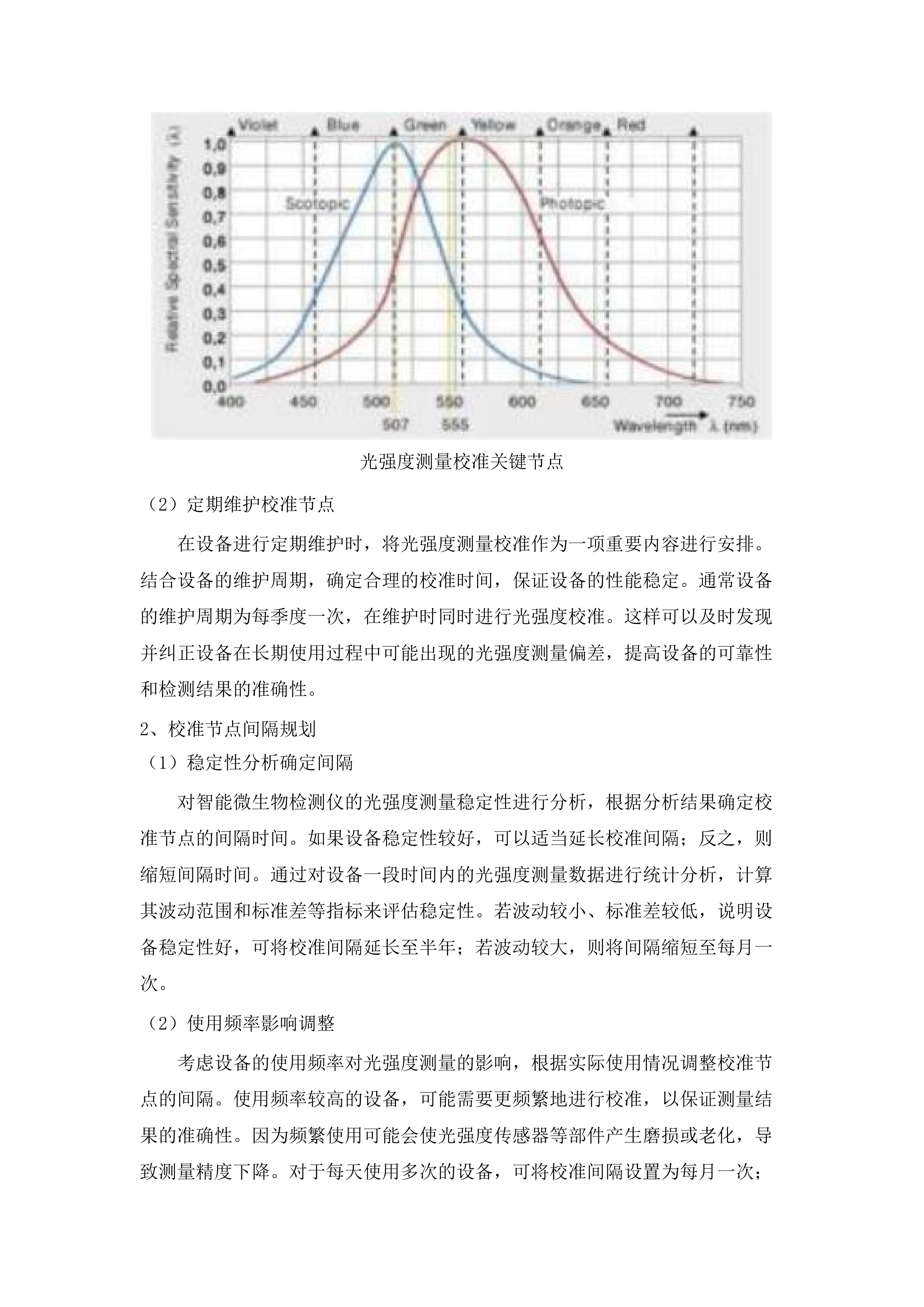

当智能微生物检测仪的工作环境发生明显变化时,如光照强度、温度等改变,及时进行光强度测量校准。确保设备能够适应新的环境条件,准确测量光强度。环境变化可能会影响光强度传感器的性能,导致测量结果出现偏差。因此,在光照强度突然增强或减弱,或者温度大幅波动时,立即进行校准,能保证设备在不同环境下都能提供准确的光强度测量数据,满足本项目对检测精度的要求。

光强度测量校准关键节点

定期维护校准节点

在设备进行定期维护时,将光强度测量校准作为一项重要内容进行安排。结合设备的维护周期,确定合理的校准时间,保证设备的性能稳定。通常设备的维护周期为每季度一次,在维护时同时进行光强度校准。这样可以及时发现并纠正设备在长期使用过程中可能出现的光强度测量偏差,提高设备的可靠性和检测结果的准确性。

校准节点间隔规划

稳定性分析确定间隔

对智能微生物检测仪的光强度测量稳定性进行分析,根据分析结果确定校准节点的间隔时间。如果设备稳定性较好,可以适当延长校准间隔;反之,则缩短间隔时间。通过对设备一段时间内的光强度测量数据进行统计分析,计算其波动范围和标准差等指标来评估稳定性。若波动较小、标准差较低,说明设备稳定性好,可将校准间隔延长至半年;若波动较大,则将间隔缩短至每月一次。

使用频率影响调整

考虑设备的使用频率对光强度测量的影响,根据实际使用情况调整校准节点的间隔。使用频率较高的设备,可能需要更频繁地进行校准,以保证测量结果的准确性。因为频繁使用可能会使光强度传感器等部件产生磨损或老化,导致测量精度下降。对于每天使用多次的设备,可将校准间隔设置为每月一次;而使用频率较低,每周使用不超过一次的设备,校准间隔可延长至每季度一次。

校准节点调整机制

异常情况调整措施

当智能微生物检测仪出现光强度测量异常时,立即启动校准节点调整机制,缩短校准间隔或增加校准次数。通过及时校准,找出问题并解决,确保设备恢复正常工作。例如,当测量结果出现明显偏差,超出了允许的误差范围时,原本每季度一次的校准调整为每月一次,直到设备测量结果恢复正常。这样能及时发现并解决设备可能存在的问题,保障本项目检测工作的顺利进行。

需求变化调整策略

根据项目需求的变化,如对测量精度要求提高或使用环境改变,适时调整光强度测量校准节点。保证校准工作能够满足项目的最新需求,提高测量结果的可靠性。如果项目后期对光强度测量精度要求从原来的±5.0%提高到±3.0%,则需要缩短校准间隔,增加校准次数,以确保设备能够达到新的精度要求。

智能微生物检测仪装置重复性校准

确定装置稳定性校准周期

校准周期初步设定

依据设备参数设定

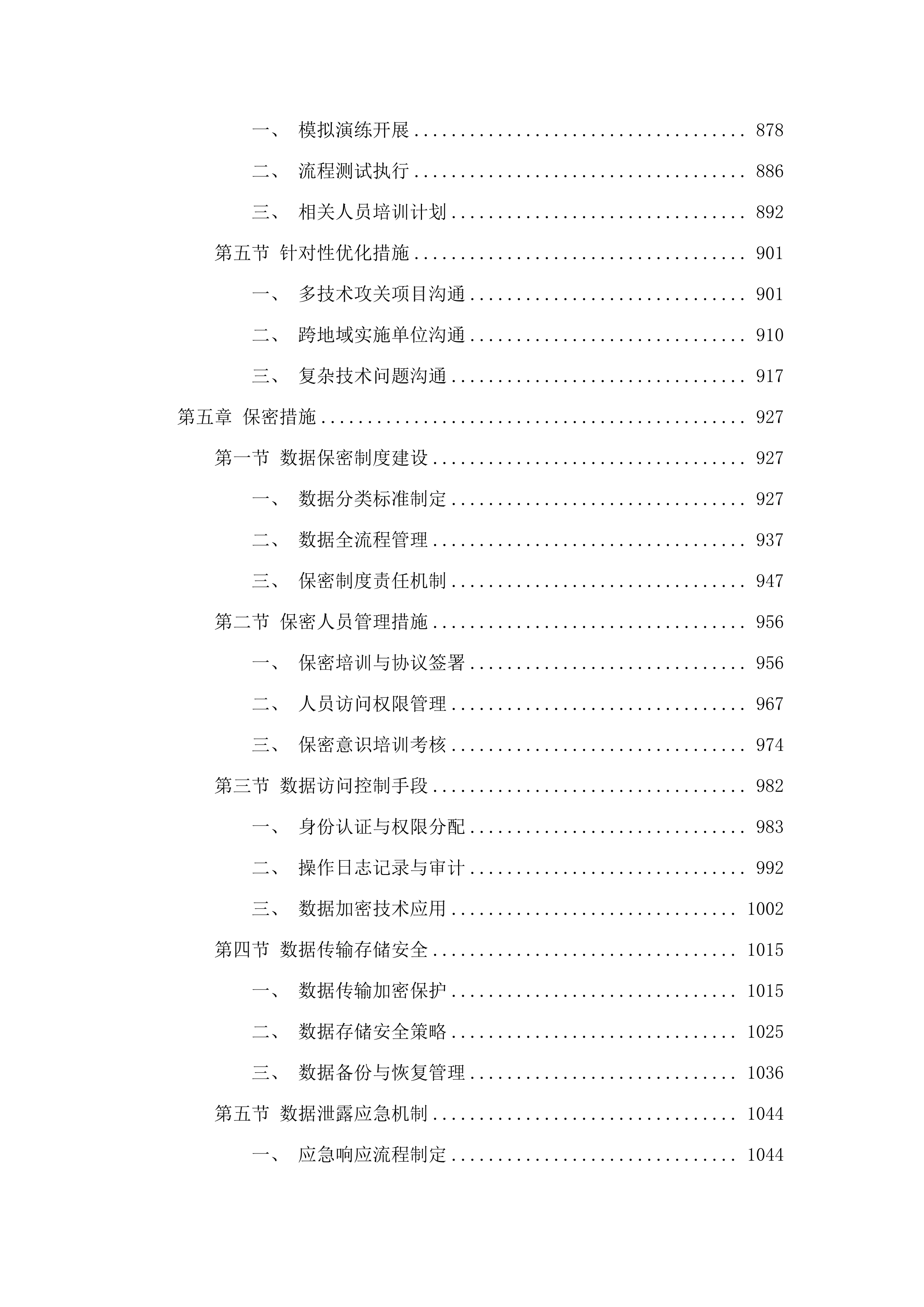

根据智能微生物检测仪的稳定性指标,如波动范围、漂移率等,确定校准周期的大致范围。结合设备的使用说明书和相关技术资料,制定合理的初始校准周期。例如,设备的波动范围在±8%以内,漂移率较小,可初步设定校准周期为每半年一次。以下是不同稳定性指标对应的初步校准周期表格:

波动范围

漂移率

初步校准周期

±5%-±8%

低

每半年一次

±8%-±12%

中

每季度一次

>±12%

高

每月一次

参考经验数据调整

参考同类型设备的使用经验和校准数据,对初步设定的校准周期进行调整和优化。借鉴其他项目的成功案例,确保校准周期符合实际情况。如果同类型设备在类似使用环境下,经过实践证明每季度校准一次能保证稳定性,而我们初步设定为每半年一次,就可以考虑将校准周期调整为每季度一次。通过参考经验数据,能使校准周期更加科学合理,提高设备在本项目中的稳定性和可靠性。

校准周期动态评估

数据收集与分析

建立完善的数据收集机制,定期收集智能微生物检测仪的稳定性数据,包括测量结果的波动情况、设备的运行状态等。运用数据分析方法,对收集到的数据进行深入分析,评估校准周期的有效性。通过对一段时间内的稳定性数据进行统计分析,计算波动的平均值、标准差等指标,判断设备的稳定性趋势。如果发现波动逐渐增大,说明当前校准周期可能过长,需要进行调整。

周期调整依据与方法

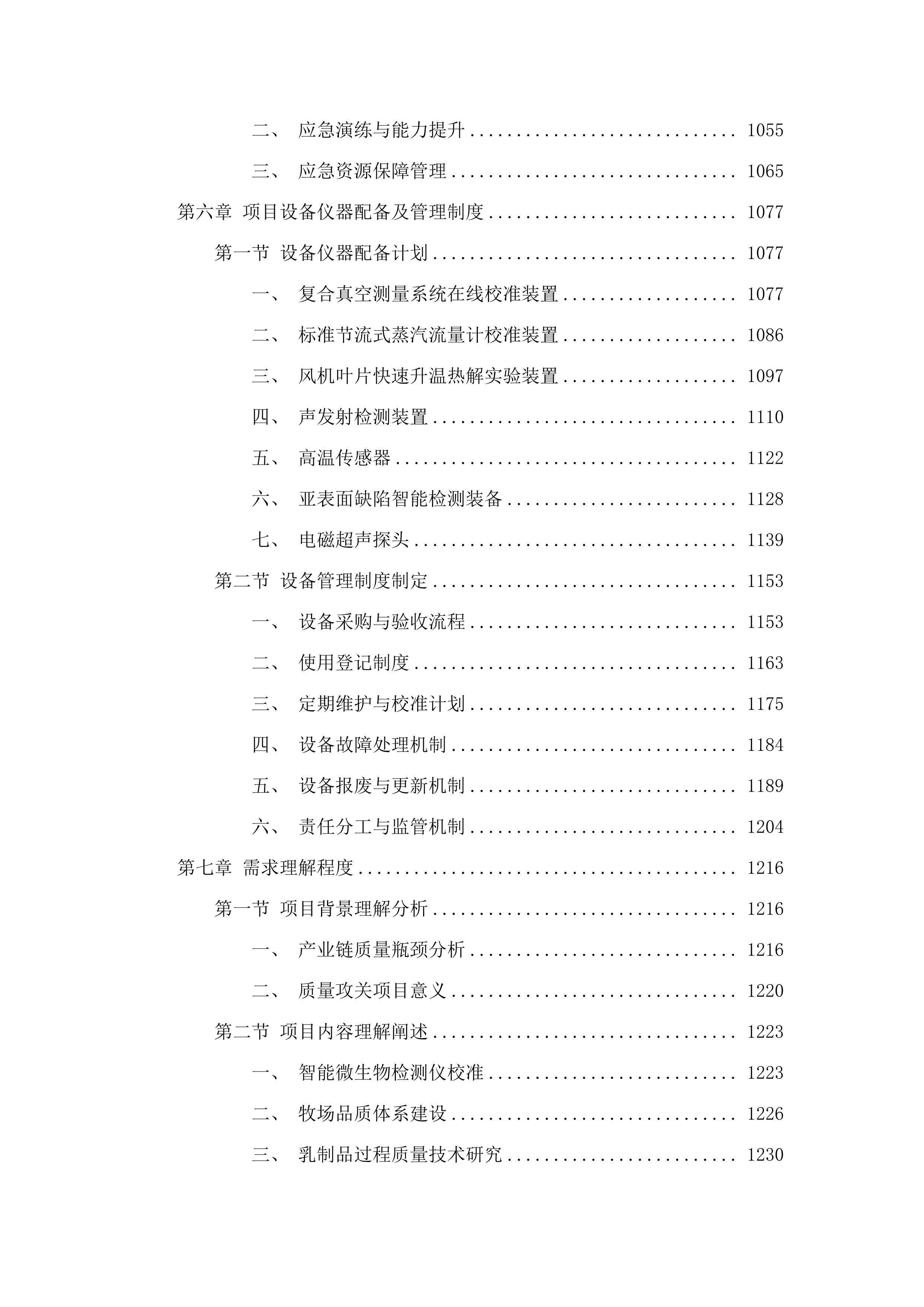

根据数据分析结果,确定校准周期调整的依据和方法。如果设备的稳定性下降或校准结果偏差较大,适当缩短校准周期;反之,则可以延长校准周期。以下是不同稳定性情况对应的校准周期调整表格:

稳定性情况

校准结果偏差

校准周期调整

下降

较大

缩短,如从半年一次调整为季度一次

上升

较小

延长,如从季度一次调整为半年一次

校准周期合理性保障

设备维护支持

加强智能微生物检测仪的日常维护和保养,确保设备处于良好的运行状态。定期对设备进行清洁、检查和调试,减少设备故障对校准周期的影响。例如,每周对设备进行清洁,去除灰尘和杂物;每月检查设备的部件连接是否牢固,性能是否正常;每季度进行一次全面调试。通过这些维护措施,能降低设备出现故障的概率,使校准周期更加合理有效。

人员培训与质量控制

对参与校准工作的人员进行专业培训,提高其操作技能和业务水平。建立严格的质量控制体系,确保校准工作的准确性和可靠性,保障校准周期的合理性。培训内容包括校准操作流程、设备原理和故障处理等方面。同时,制定详细的校准质量标准和检验流程,对校准结果进行严格审核,确保校准工作符合要求,从而保证校准周期能够有效维持设备的稳定性。

安排装置重复性校准时段

时段选择原则确定

设备状态优先原则

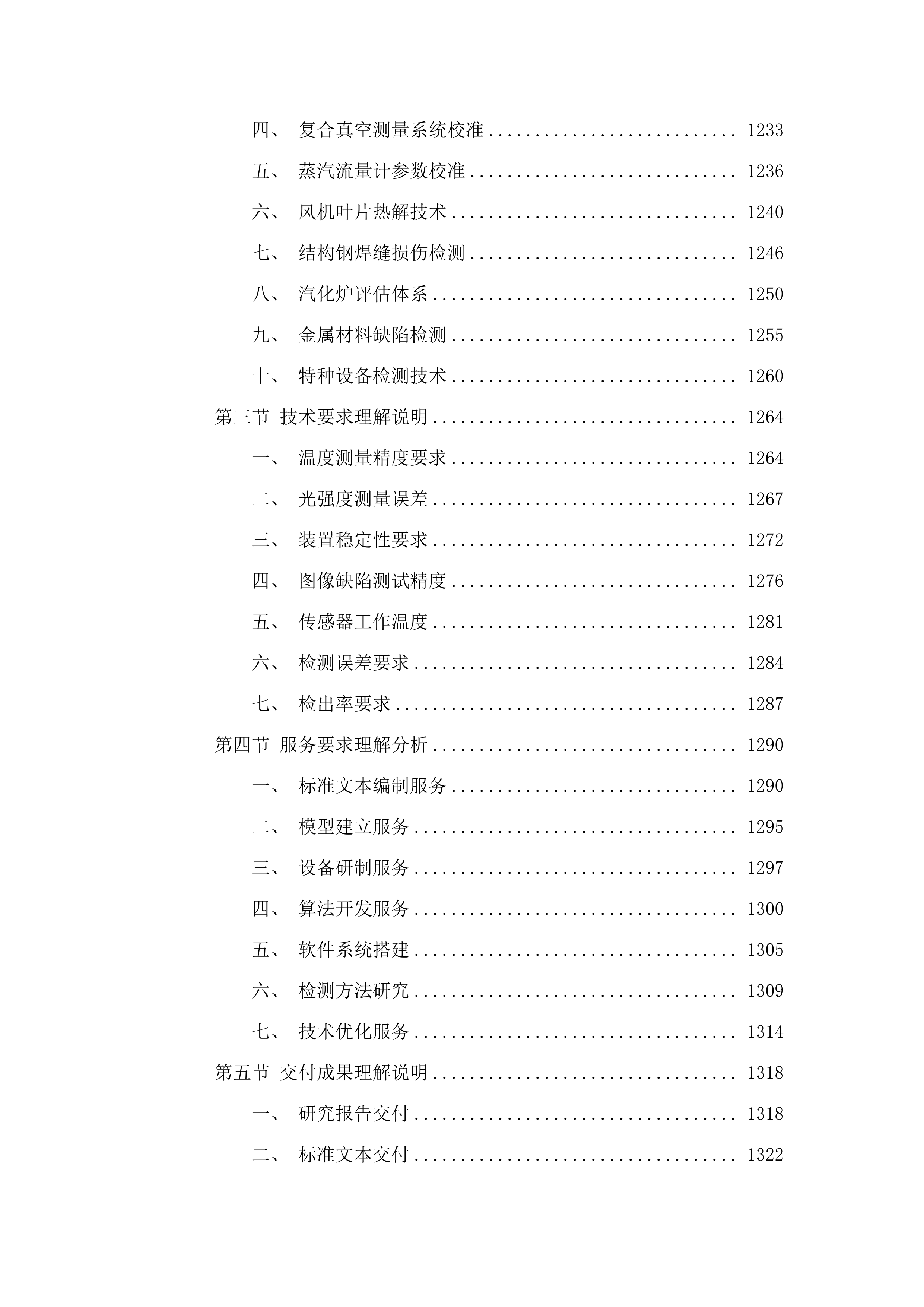

优先选择智能微生物检测仪处于稳定工作状态的时段进行重复性校准。避免在设备启动、关机或进行其他操作时进行校准,以保证测量结果的准确性。设备在启动和关机过程中,其内部的电子元件和传感器可能处于不稳定状态,会影响测量结果。而在设备稳定运行一段时间后进行校准,能得到更可靠的数据。以下是不同设备状态对应的校准建议表格:

设备状态

是否适合校准

启动中

否

稳定运行

是

关机中

否

环境条件适宜原则

选择环境条件适宜的时段进行校准,如温度、湿度、光照等符合设备的使用要求。减少环境因素对校准结果的影响,提高校准的可靠性。设备的使用说明书一般会规定适宜的环境条件范围,如温度在20-30℃,湿度在40%-60%等。在校准前,先检查环境条件是否符合要求,若不符合,等待环境条件适宜时再进行校准,这样能避免环境因素导致的测量误差,保证校准结果的准确性。

具体校准时段安排

日常校准时段规划

规划日常的装置重复性校准时段,确保设备能够定期进行校准。可以选择在设备闲置时间或非工作时间段进行校准,避免影响正常的工作使用。例如,对于白天使用的设备,可以安排在晚上进行校准;对于间歇性使用的设备,可以在两次使用的间隔时间进行校准。以下是不同使用情况对应的日常校准时段表格:

设备使用情况

日常校准时段

白天连续使用

晚上22:00-02:00

间歇性使用

两次使用间隔大于2小时时立即校准

特殊情况校准时段调整

当遇到特殊情况,如设备维修、更换部件等,及时调整校准时段。在设备恢复正常工作后,尽快安排校准,保证设备的性能稳定。设备维修或更换部件后,其内部结构和性能可能发生变化,需要重新校准以确保测量的准确性。例如,如果设备在上午进行了维修,下午设备恢复正常工作后,就应立即安排校准,以保证设备能及时投入准确的检测工作,不影响本项目的进度。

校准时段灵活性保障

应急预案制定

制定详细的应急预案,明确在不同突发情况下的校准时段调整策略。包括调整校准顺序、增加校准人员、延长校准时间等措施,以保证校准工作的顺利进行。如果遇到紧急检测任务需要优先使用设备,可调整校准顺序,先完成检测任务,再安排校准;若校准过程中出现人员不足的情况,可增加校准人员;若设备出现复杂故障导致校准时间延长,可合理安排后续工作,确保整体进度不受太大影响。

资源调配与协调

建立有效的资源调配机制,确保在调整校准时段时,能够及时调配所需的人员、设备和物资。加强各部门之间的沟通与协调,共同应对突发情况,保障项目的整体进度。当需要增加校准人员时,人力资源部门能及时调配人员;当需要额外的校准设备或物资时,物资管理部门能迅速提供。通过各部门的协同合作,保证校准工作在突发情况下也能顺利进行,保障本项目按时完成。

牧场品质体系建设周期

制定体系标准文本编写时间

确定文本编写起始时间

结合项目整体进度

1)参考本项目的总体时间规划,将《牧场品质卓越体系成熟度评价实施指南》标准文本编写起始时间与其他采购包的工作安排相协调,避免出现时间冲突,确保项目整体推进的流畅性。例如,需考虑智能微生物快速检测仪校准方法研究、乳制品生产过程关键质量保证技术研究等采购包的时间安排,避免与本采购包的文本编写时间重叠。

2)确保在项目的前期准备工作完成后,及时启动标准文本的编写,以保证项目的顺利推进。前期准备工作包括项目团队组建、相关资料收集等,只有在这些工作就绪后,才能以最佳状态投入标准文本的编写,提高编写效率和质量。

考虑前期准备工作

工作内容

工作要求

时间安排

前期调研

对奶业牧场的现状、存在的问题等进行全面调研,了解行业动态和先进经验

在项目启动后的[具体时间段1]内完成

资料收集

收集与牧场品质体系建设相关的国际管理体系标准、奶牛养殖要求、行业规范等资料

在项目启动后的[具体时间段2]内完成

人员培训

对参与标准文本编写的人员进行相关培训,提高其专业素质和业务能力

在资料收集完成后的[具体时间段3]内完成

评估前期调研、资料收集等工作的复杂程度和所需时间,为标准文本编写的起始时间留出足够的准备期。确保在准备工作充分完成后,以最佳状态开始标准文本的编写,提高编写效率和质量。

规划文本编写持续时长

依据内容复杂程度

1)分析《牧场品质卓越体系成熟度评价实施指南》标准文本所涵盖的全链条质量管控、食品安全管理、动物福利、数字化管理平台应用、创新和改进等内容的复杂程度,确定合理的编写时长。对于全链条质量管控,涉及从奶牛养殖到乳制品加工的各个环节,内容较为复杂,需适当增加编写时间。

人员培训时间规划

2)对于内容较为复杂的部分,适当增加编写时间,以确保内容的完整性和准确性。例如,在制定食品安全管理部分的标准时,需参考ISO9001、HACCP、SQF等国际管理体系标准,进行详细的研究和分析,这就需要更多的时间来完成。

预留修改审核时间

1)在规划编写持续时长时,充分考虑到标准文本需要经过多次修改和审核的情况,预留足够的时间用于完善文本。审核过程可能涉及内部审核和外部专家审核,都需要一定的时间来完成。

2)确保在审核过程中发现的问题能够及时得到解决,保证标准文本的最终质量。建立有效的沟通机制,及时反馈审核意见,以便编写人员能够快速进行修改。

明确文本编写结束时间

保障后续工作开展

1)确保标准文本编写结束时间能够为后续的审核、修改、发布等工作提供足够的时间,保证项目整体进度不受影响。后续工作可能需要与其他采购包的工作进行协调,因此需要合理安排时间。

2)合理安排结束时间,与项目其他阶段的工作紧密衔接,实现项目的高效推进。例如,在标准文本编写结束后,及时进行审核和修改,确保能够按时发布,为牧场品质体系建设的实施提供依据。

严格遵循时间节点

时间节点

工作内容

责任人

监督方式

[具体时间1]

完成标准文本初稿编写

编写人员

定期汇报工作进度

[具体时间2]

完成内部审核和修改

审核人员

检查审核意见和修改记录

[具体时间3]

完成外部专家审核和最终修改

编写人员

查看专家意见和修改结果

[具体时间4]

正式发布标准文本

项目负责人

确认发布文件和相关公告

在编写过程中,严格按照明确的结束时间进行进度控制,及时调整工作节奏,确保按时完成标准文本的编写。建立有效的监督机制,对编写进度进行实时监控,及时发现并解决可能出现的延误问题。

规划符合标准的建设周期

设定建设前期准备时段

资料收集工作安排

1)明确在建设前期准备时段内,收集与牧场品质体系建设相关的各类资料,包括国际管理体系标准、奶牛养殖要求、行业规范、牧场实际运营数据等。资料收集工作需全面、准确,为体系建设提供有力支持。

2)制定资料收集计划,确保资料的全面性和准确性。根据资料的来源和重要程度,合理安排收集顺序和时间节点,对收集到的资料进行整理和分类,以便后续使用。

人员培训时间规划

培训内容

培训方式

培训时间

培训人员

国际管理体系标准解读

集中授课

[具体时间段1]

参与牧场品质体系建设的全体人员

牧场品质体系建设规范讲解

线上学习+线下辅导

[具体时间段2]

相关管理人员和技术人员

数据分析与应用

案例分析+实操演练

[具体时间段3]

数据分析人员和质量管理人员

规划在建设前期准备时段内,对参与牧场品质体系建设的人员进行相关培训的时间,提高人员的专业素质和业务能力。根据培训内容和人员需求,合理安排培训课程和时间,确保培训效果。

规划体系建设实施阶段

分阶段明确任务

1)将牧场品质体系建设实施阶段划分为多个子阶段,明确每个子阶段的具体工作任务,如全链条质量管控体系建设、食品安全管理体系完善、动物福利保障措施落实、数字化管理平台应用推广等。为每个子阶段设定明确的目标和任务,确保各项工作有序推进。

2)为每个子阶段设定明确的时间节点,确保各项任务按时完成,推动体系建设逐步深入。例如,在全链条质量管控体系建设子阶段,设定原材料采购、生产加工、产品检验等环节的时间节点,保证质量管控工作的有效性。

保障阶段工作衔接

1)注重体系建设实施阶段各子阶段之间的工作衔接,确保工作的连续性和连贯性。例如,在全链条质量管控体系建设完成后,及时将相关数据和信息共享给食品安全管理体系,为食品安全管理提供依据。

2)建立有效的沟通协调机制,及时解决阶段衔接过程中出现的问题,保证体系建设的顺利进行。通过定期召开协调会议、建立信息共享平台等方式,加强各部门之间的沟通和协作。

确定建设后期完善时间

体系优化调整安排

优化调整内容

调整依据

调整时间

责任人

全链条质量管控体系

体系运行评估结果、行业先进经验

[具体时间段1]

质量管理人员

食品安全管理体系

法律法规要求、市场反馈

[具体时间段2]

食品安全管理人员

动物福利保障措施

动物健康状况、行业标准更新

[具体时间段3]

养殖人员

数字化管理平台

技术发展趋势、用户需求

[具体时间段4]

信息技术人员

在建设后期完善时间内,对牧场品质体系进行全面评估,根据评估结果进行优化和调整,提高体系的有效性和适应性。制定体系优化调整计划,明确调整的内容和时间节点

2025年重点产业链质量攻关.docx