高质量发展-特色学院-吉林省高端制造产业教育科技人才体制机制改革创新实践示范基地建设项目投标方案

第一章 项目总体架构以及技术解决方案

9

第一节 项目总体架构设计

9

一、 轮廓仪系统组成架构

9

二、 软件平台架构设计

21

三、 实验室部署融合方案

38

第二节 技术解决方案说明

52

一、 测量口径技术实现

52

二、 面形测量误差控制

71

三、 Z轴测针量程方案

93

四、 校准装置配置方案

112

第三节 设备选型与技术依据

123

一、 轮廓仪型号技术先进性

123

二、 原厂授权资质文件

134

三、 光学用户使用案例

148

第四节 系统集成与实施保障

168

一、 安装调试技术流程

168

二、 气浮隔振系统配置

189

三、 非连续面测量实现

195

四、 教学科研系统对接

208

第二章 货物清单

220

第一节 货物基本信息

220

一、 轮廓仪基本情况

220

二、 产品合规性声明

224

第二节 货物技术参数

233

一、 测量性能参数

234

二、 系统精度参数

239

三、 特殊功能配置

246

第三节 软件与系统配置

253

一、 操作系统配置

253

二、 检测分析软件功能

257

三、 数据输出格式支持

262

第四节 校准与工装配置

266

一、 校准球配置

266

二、 工装平台调节功能

271

第五节 测针配置

277

一、 红宝石头测针规格

277

二、 金刚石头测针规格

282

三、 测针长度配置

289

第六节 用户案例与授权

294

一、 同型号用户证明

294

二、 原厂授权资质文件

298

第七节 包装与进口要求

301

一、 政府采购包装标准

301

二、 进口产品手续文件

308

三、 国产产品质量承诺

315

第三章 原厂出厂配置表以及原厂中文使用说明书

320

第一节 原厂出厂配置表

320

一、 设备型号与参数信息

320

二、 出厂检测报告文件

330

第二节 原厂中文使用说明书

343

一、 设备操作与安装指南

343

二、 软件使用功能说明

359

第三节 文档真实性与合规性

379

一、 原厂文件真实性保障

379

二、 政府采购合规要求

390

第四章 技术响应

398

第一节 技术指标响应

398

一、 轮廓仪机器整体性参数

398

二、 轮廓仪传感器与采样性能

408

第二节 偏离情况说明

424

一、 正偏离技术指标说明

424

二、 负偏离技术指标说明

434

第三节 技术资料提供

448

一、 原厂技术资料清单

448

二、 技术资料语言要求

457

第四节 原厂授权及资质证明

464

一、 项目代理资质文件

464

二、 用户使用证明材料

478

第五章 选配件专用耗材售后服务优惠

489

第一节 选配件清单

489

一、 校准球配置

489

二、 可调工装平台

495

三、 测针配置详情

502

第二节 专用耗材清单

507

一、 测针清洁工具

507

二、 气浮系统过滤器

512

三、 软件授权模块

517

第三节 售后服务优惠措施

522

一、 质保期延长方案

522

二、 免费上门服务升级

529

三、 备用设备支持政策

536

第四节 售后服务支持体系

541

一、 服务团队资质

541

二、 服务流程规范

545

三、 响应时间保障

550

四、 服务网点覆盖

557

第五节 培训与技术支持服务

561

一、 现场操作培训

562

二、 软件使用培训

567

三、 设备维护培训

572

第六章 项目实施人员

579

第一节 项目实施人员构成

579

一、 主要从业人员名单

579

二、 人员岗位职责分工

583

三、 人员资质证明材料

590

第二节 技术资格与认证

595

一、 国家认可技术资格证书

595

二、 技术负责人学历职称

606

三、 原厂技术培训授权

613

第三节 项目实施经验

622

一、 类似设备实施案例

622

二、 项目案例详细信息

629

三、 项目佐证材料

634

第四节 人员稳定性保障

644

一、 项目周期工作安排

644

二、 劳动合同证明

651

三、 人员更换管理机制

657

第七章 保证供货周期的组织方案以及人力资源安排

666

第一节 供货周期计划

666

一、 合同签订阶段安排

666

二、 生产进度管理方案

684

三、 运输交付实施计划

701

第二节 生产组织安排

708

一、 轮廓仪生产工艺流程

708

二、 质量控制保障体系

727

三、 生产进度跟踪机制

736

第三节 人力资源配置

752

一、 项目管理团队组成

752

二、 生产人员配置方案

766

三、 人员投入保障措施

779

第四节 物流与运输方案

793

一、 运输方式选择论证

793

二、 货物包装实施方案

806

三、 运输安全保障体系

815

第五节 风险控制措施

831

一、 供应链风险防控

831

二、 生产过程风险管控

842

三、 交付环节风险应对

853

第八章 投标人的售后服务维修机构数量以及分布情况

864

第一节 售后服务机构数量

864

一、 全国售后维修机构总数

864

二、 项目服务资源匹配方案

870

第二节 售后服务机构分布情况

878

一、 机构地理位置省份分布

878

二、 吉林省常驻服务点配置

885

三、 辅助证明材料汇编

892

第三节 区域服务能力与响应机制

897

一、 长春理工大学响应流程

897

二、 多元化服务支持体系

904

三、 后勤保障资源配置

911

四、 高校服务案例展示

918

第四节 服务人员配置与培训体系

925

一、 长春地区人员配置详情

925

二、 技术人员认证资质

931

三、 培训考核管理机制

940

四、 人员保障应急措施

948

第九章 技术服务技术培训售后服务的内容和措施

955

第一节 技术服务内容

955

一、 远程技术支持服务

955

二、 现场技术故障排查

964

三、 系统安装调试支持

971

四、 系统运行技术保障

982

五、 专项技术档案管理

996

第二节 技术培训计划

1005

一、 培训方案制定

1005

二、 集中现场培训实施

1024

三、 培训内容体系构建

1034

四、 培训资料准备

1041

五、 培训效果评估

1051

第三节 售后服务措施

1066

一、 设备质保服务承诺

1066

二、 定期巡检服务机制

1077

三、 备品备件供应服务

1095

四、 售后服务团队配置

1106

五、 服务质量保障机制

1115

第四节 服务网点分布

1125

一、 长春常驻服务网点

1125

二、 吉林省技术支持点

1137

三、 原厂联动服务机制

1148

四、 服务网点信息公开

1158

五、 服务网点综合能力

1165

第五节 服务响应机制

1179

一、 三级服务响应体系

1179

二、 响应时间严格保障

1189

三、 故障处理时效承诺

1198

四、 专属服务沟通渠道

1208

五、 服务闭环管理机制

1218

项目总体架构以及技术解决方案

项目总体架构设计

轮廓仪系统组成架构

系统整体拓扑结构

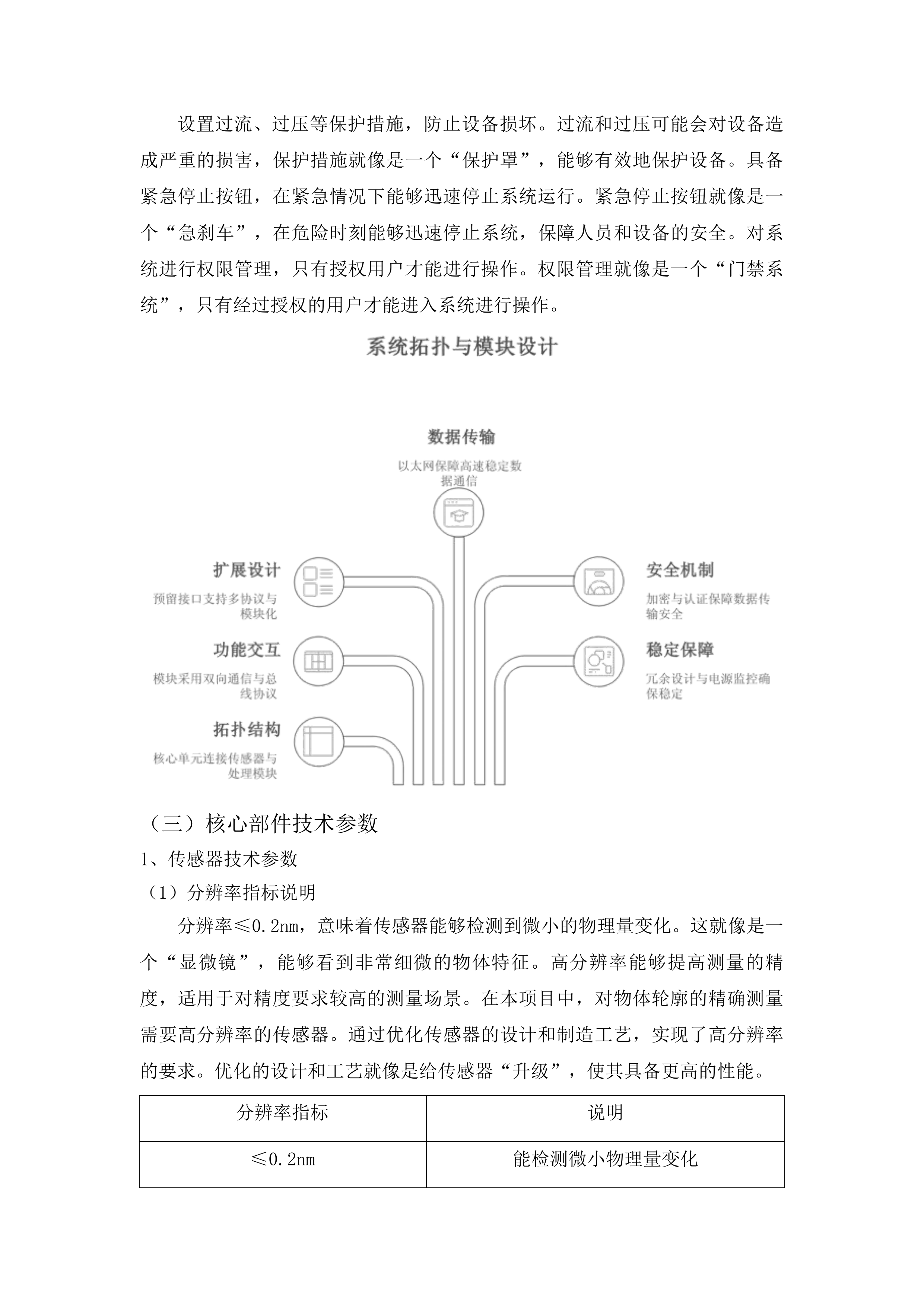

拓扑结构总体概述

核心测量单元连接

核心测量单元与传感器模块紧密相连,能够实时获取精确的测量数据。传感器模块如同敏锐的触角,将采集到的物理量变化转化为可处理的信号传递给核心测量单元。同时,核心测量单元与数据处理模块进行高速数据传输,保证数据的及时处理和分析。这种高效的数据交互,使得系统能够迅速对测量结果进行处理,为后续的操作提供准确依据。此外,核心测量单元通过网络接口与外部设备进行通信,实现数据的共享和远程控制。无论是在本地还是远程,操作人员都能方便地获取系统数据并进行相应的操作,大大提高了工作的便捷性和效率。

网络接口

功能模块交互方式

各功能模块之间采用双向通信方式,确保信息的准确传递。在这种通信模式下,每个模块既能发送信息,又能接收反馈,从而保证了信息的完整性和准确性。通过总线协议进行数据交互,提高了数据传输的稳定性和效率。总线协议如同一条高效的信息高速公路,使得各个模块之间的数据能够有序、快速地流动。采用异步通信机制,避免了数据传输的冲突和延迟。异步通信允许模块在不同的时间进行数据传输,从而减少了数据碰撞的可能性,确保了系统的稳定运行。

系统扩展性设计

为了满足未来可能的功能扩展需求,系统预留了多个接口,方便后续功能模块的添加和升级。这些接口就像是系统的“扩展插槽”,可以根据实际需要随时连接新的模块。同时,系统支持多种通信协议,能够与不同类型的设备进行连接。这使得系统具有很强的兼容性,可以与各种外部设备无缝对接。采用模块化设计,便于系统的维护和扩展。模块化的结构使得每个功能模块相对独立,当某个模块出现故障时,可以方便地进行更换和维修,而不会影响其他模块的正常运行。

扩展性设计特点

具体说明

预留接口

多个接口方便添加和升级功能模块

支持多种通信协议

可与不同类型设备连接

模块化设计

便于维护和扩展,故障模块更换方便

数据传输与通信架构

以太网传输优势

以太网具有高带宽、低延迟的特点,能够满足系统大数据量的传输需求。在本项目中,大量的测量数据需要快速、准确地传输,以太网的高带宽特性正好能够胜任这一任务。同时,低延迟保证了数据的实时性,使得操作人员能够及时获取最新的测量结果。支持多节点连接,方便系统的扩展和升级。随着业务的发展,系统可能需要连接更多的设备和节点,以太网的多节点连接能力使得这种扩展变得轻松自如。具备良好的抗干扰能力,保证数据传输的稳定性。在复杂的工业环境中,各种电磁干扰可能会影响数据的传输,而以太网的抗干扰能力能够有效地抵御这些干扰,确保数据的准确传输。

标准化通信协议

采用标准化通信协议,便于系统与其他设备进行集成。标准化的协议就像是一种通用的“语言”,使得不同设备之间能够相互理解和交流。提高了系统的开放性和兼容性,降低了系统的开发和维护成本。通过遵循统一的标准,系统可以更容易地与其他厂家的设备进行连接,减少了开发过程中的兼容性问题。支持多种数据格式的传输,满足不同应用场景的需求。不同的应用场景可能需要不同的数据格式,标准化通信协议的灵活性使得系统能够适应各种需求。

数据加密技术应用

采用对称加密算法对数据进行加密处理,保证数据的机密性。在数据传输过程中,加密算法就像是一把“锁”,只有拥有正确密钥的人才能解开数据。对传输过程中的数据进行完整性校验,防止数据被篡改。完整性校验就像是给数据加上了一个“防伪标签”,一旦数据被篡改,系统能够及时发现。通过身份认证机制,确保只有授权用户能够访问系统。身份认证就像是一道“门禁”,只有经过授权的用户才能进入系统。

数据加密技术

作用

对称加密算法

保证数据机密性

完整性校验

防止数据被篡改

身份认证机制

确保授权用户访问

拓扑结构稳定性保障

冗余设计策略

关键组件采用双机热备方式,提高系统的可靠性。当一台设备出现故障时,另一台设备能够立即接管工作,确保系统的正常运行。数据存储采用冗余备份技术,防止数据丢失。冗余备份就像是给数据上了“双保险”,即使一份数据丢失,还有备份数据可以使用。网络连接采用多条链路备份,确保网络的畅通。多条链路就像是多条道路,当一条道路出现堵塞时,数据可以通过其他道路继续传输。

不间断电源配置

配备大容量不间断电源,能够保证系统在停电情况下持续工作一段时间。在突发停电的情况下,不间断电源就像是一个“应急电源”,为系统提供持续的电力支持。具备自动切换功能,在市电恢复后自动切换到市电供电。这种自动切换功能使得系统的运行更加稳定,无需人工干预。对不间断电源进行实时监控,确保其正常工作。实时监控就像是一个“守护者”,能够及时发现不间断电源的异常情况并进行处理。

不间断电源配置特点

具体说明

大容量

保证系统停电时持续工作

自动切换

市电恢复后自动切换供电

实时监控

确保不间断电源正常工作

实时监控与故障诊断

通过监控软件对系统的运行状态进行实时监控,及时发现异常情况。监控软件就像是一个“千里眼”,能够实时捕捉系统的各种运行参数。采用故障诊断技术,快速定位故障原因并提供解决方案。故障诊断技术就像是一个“医生”,能够准确地找出系统的“病因”并提供治疗方案。建立故障预警机制,提前通知维护人员进行处理。故障预警机制就像是一个“报警器”,在故障发生之前发出信号,提醒维护人员及时采取措施。

实时监控与故障诊断措施

作用

监控软件

实时监控系统运行状态

故障诊断技术

快速定位故障原因并提供方案

故障预警机制

提前通知维护人员处理

模块功能组成逻辑

测量模块功能逻辑

传感器工作原理

传感器通过物理量的变化来检测物体的轮廓信息。它就像是一个“探测器”,能够敏锐地感知物体表面的微小变化。采用先进的传感技术,提高传感器的灵敏度和分辨率。先进的传感技术使得传感器能够检测到更微小的物理量变化,从而提高测量的精度。对传感器进行温度补偿和线性校正,减少测量误差。温度和线性误差可能会影响测量结果的准确性,通过补偿和校正,能够有效地提高测量的可靠性。

测量数据采集流程

传感器将采集到的物理信号转换为电信号。这个过程就像是将自然界的“语言”翻译成电子设备能够理解的“语言”。经过信号调理电路对电信号进行放大、滤波等处理。信号调理电路就像是一个“信号加工厂”,对电信号进行优化和处理。通过模数转换器将模拟信号转换为数字信号,以便后续处理。模数转换器就像是一个“翻译官”,将模拟信号转换为数字信号,方便计算机进行处理。

测量数据采集流程步骤

具体操作

信号转换

传感器将物理信号转换为电信号

信号调理

信号调理电路对电信号进行放大、滤波等处理

模数转换

模数转换器将模拟信号转换为数字信号

自动校准机制

定期对测量系统进行校准,消除系统误差。就像给时钟校准时间一样,定期校准能够保证测量系统的准确性。采用标准样品进行校准,确保校准的准确性。标准样品就像是一把“尺子”,能够为校准提供准确的参考。校准结果自动保存,方便后续查询和对比。自动保存的校准结果就像是一本“历史记录”,可以随时查阅和分析。

数据处理模块功能

数据处理算法应用

采用滤波算法去除数据中的噪声干扰。滤波算法就像是一个“过滤器”,能够将噪声信号过滤掉,只保留有用的信息。运用拟合算法对数据进行曲线拟合,得到物体的轮廓曲线。拟合算法就像是一个“绘图师”,能够根据离散的数据点绘制出平滑的曲线。通过统计分析算法对数据进行分析,提取有用信息。统计分析算法就像是一个“分析师”,能够从大量的数据中挖掘出有价值的信息。

数据处理算法

作用

滤波算法

去除数据中的噪声干扰

拟合算法

得到物体的轮廓曲线

统计分析算法

提取有用信息

报表与图形生成

能够生成详细的测量报表,包括测量数据、分析结果等。测量报表就像是一份“体检报告”,详细记录了测量的各项结果。可以生成各种图形,如折线图、柱状图等,直观展示测量结果。图形就像是一种“可视化语言”,能够更直观地展示数据的变化趋势和关系。报表和图形可以导出为常见格式,方便用户使用。常见的格式如PDF、Excel等,方便用户进行保存、打印和分享。

数据存储与管理

将处理后的数据存储到数据库中,方便后续查询和管理。数据库就像是一个“数据仓库”,能够安全、有序地存储大量的数据。对数据进行分类存储,提高数据的检索效率。分类存储就像是给书籍分类摆放一样,能够让用户更快地找到所需的数据。具备数据备份和恢复功能,防止数据丢失。数据备份和恢复功能就像是一个“数据保险库”,在数据丢失时能够及时恢复数据。

控制模块功能逻辑

用户指令响应机制

实时接收用户的指令,并进行解析和处理。就像一个“传令官”,能够准确地理解用户的意图。根据指令的类型和内容,对相应的模块进行控制。不同的指令就像是不同的“命令”,控制模块会根据这些命令对各个模块进行操作。向用户反馈指令的执行结果。反馈结果就像是一个“报告员”,将指令的执行情况及时告知用户。

系统运行状态监控

对测量模块、数据处理模块等的运行状态进行实时监控。就像一个“监督员”,时刻关注着各个模块的运行情况。及时发现系统中的异常情况,并采取相应的措施进行处理。一旦发现异常,就像一个“消防员”,迅速采取行动解决问题。记录系统的运行日志,方便后续分析和排查问题。运行日志就像是一本“工作日志”,记录了系统的运行历史,为故障排查提供了重要依据。

安全保护功能设计

设置过流、过压等保护措施,防止设备损坏。过流和过压可能会对设备造成严重的损害,保护措施就像是一个“保护罩”,能够有效地保护设备。具备紧急停止按钮,在紧急情况下能够迅速停止系统运行。紧急停止按钮就像是一个“急刹车”,在危险时刻能够迅速停止系统,保障人员和设备的安全。对系统进行权限管理,只有授权用户才能进行操作。权限管理就像是一个“门禁系统”,只有经过授权的用户才能进入系统进行操作。

核心部件技术参数

传感器技术参数

分辨率指标说明

分辨率≤0.2nm,意味着传感器能够检测到微小的物理量变化。这就像是一个“显微镜”,能够看到非常细微的物体特征。高分辨率能够提高测量的精度,适用于对精度要求较高的测量场景。在本项目中,对物体轮廓的精确测量需要高分辨率的传感器。通过优化传感器的设计和制造工艺,实现了高分辨率的要求。优化的设计和工艺就像是给传感器“升级”,使其具备更高的性能。

分辨率指标

说明

≤0.2nm

能检测微小物理量变化

高分辨率

提高测量精度

优化设计制造工艺

实现高分辨率要求

测量范围界定

测量范围根据系统的设计要求进行确定,能够满足大部分物体的测量需求。它就像是一个“测量区间”,规定了传感器能够测量的范围。在测量范围内,传感器能够稳定工作,保证测量结果的可靠性。稳定的工作状态就像是一个“定海神针”,确保测量结果的准确和可靠。可根据实际需求对测量范围进行调整和扩展。这种灵活性就像是一个“可伸缩的尺子”,能够根据不同的测量需求进行调整。

线性度与重复性保障

良好的线性度保证了测量结果与实际值之间的线性关系。线性度就像是一条“直线”,保证了测量结果的准确性和一致性。高重复性确保了多次测量结果的一致性,提高了测量的可靠性。重复性就像是一个“复印机”,能够多次复制出相同的测量结果。通过对传感器进行校准和调试,保证了线性度和重复性的指标要求。校准和调试就像是给传感器“调音”,使其达到最佳的工作状态。

数据采集卡参数

高速采集能力体现

具备高采样频率,能够快速采集传感器输出的信号。高采样频率就像是一个“高速相机”,能够快速捕捉传感器输出的信号。采用高速数据传输接口,保证采集到的数据能够及时传输到数据处理模块。高速数据传输接口就像是一条“高速通道”,能够确保数据的快速传输。通过优化数据采集卡的硬件设计,提高了采集速度和效率。优化的硬件设计就像是给数据采集卡“提速”,使其能够更快地完成采集任务。

采样精度分析

高采样精度能够准确采集传感器输出的微弱信号。高采样精度就像是一个“高精度放大镜”,能够准确地采集到微弱的信号。采用高精度的模数转换器,提高了采样的精度。高精度的模数转换器就像是一个“精确翻译官”,能够将模拟信号准确地转换为数字信号。对采样数据进行滤波和校准,进一步提高了采样的准确性。滤波和校准就像是给采样数据“清洁”和“校准”,使其更加准确可靠。

多种采样模式选择

支持连续采样、触发采样等多种采样模式。不同的采样模式就像是不同的“拍摄模式”,可以根据不同的测量场景和需求进行选择。可根据不同的测量场景和需求选择合适的采样模式。这种灵活性就像是一个“多功能工具”,能够满足不同的测量需求。通过软件配置实现采样模式的切换,方便用户使用。软件配置就像是一个“遥控器”,用户可以轻松地切换采样模式。

运动控制卡参数

高精度运动控制实现

采用先进的控制算法,实现对电机的精确控制。先进的控制算法就像是一个“智能指挥官”,能够精确地指挥电机的运动。具备高分辨率的编码器,能够实时反馈电机的位置信息。高分辨率的编码器就像是一个“精确定位器”,能够实时提供电机的位置信息。通过闭环控制方式,保证了运动的精度和稳定性。闭环控制方式就像是一个“自动调节器”,能够根据反馈信息实时调整电机的运动,保证运动的精度和稳定性。

快速响应特性说明

响应速度快,能够在短时间内响应控制指令。快速响应特性就像是一个“敏捷的运动员”,能够迅速对控制指令做出反应。通过优化运动控制卡的硬件和软件设计,提高了响应速度。优化的设计就像是给运动控制卡“升级”,使其响应更加迅速。快速响应特性能够提高测量效率,适用于对测量速度要求较高的场景。在本项目中,快速的测量能够提高工作效率,满足项目的需求。

多轴联动控制功能

支持多轴联动控制,可实现复杂的运动轨迹。多轴联动控制就像是一个“协同作战团队”,各个轴能够协同工作,实现复杂的运动。通过协调各轴的运动,实现对测量模块的精确控制。协调各轴的运动就像是一个“指挥家”,能够指挥各个轴按照预定的轨迹运动。多轴联动控制功能适用于对测量精度和运动灵活性要求较高的测量场景。在本项目中,对物体轮廓的精确测量需要多轴联动控制功能。

多轴联动控制功能特点

具体说明

支持多轴联动

可实现复杂运动轨迹

协调各轴运动

实现对测量模块精确控制

适用于高精度灵活性测量场景

满足项目测量需求

系统集成接口设计

硬件接口设计思路

标准化接口优势

标准化接口便于系统与其他设备进行集成。标准化的接口就像是一种通用的“插座”,不同的设备可以方便地连接到系统中。提高了系统的开放性和兼容性,能够与不同厂家的设备进行连接。开放性和兼容性使得系统可以与更多的设备进行协作,拓展了系统的应用范围。遵循行业标准,保证了接口的可靠性和稳定性。行业标准就像是一个“质量保证体系”,确保接口的质量和性能。

模块化设计特点

模块化设计使得各模块之间的连接更加灵活,便于系统的升级和扩展。模块化就像是搭积木一样,各个模块可以根据需要进行组合和更换。方便对故障模块进行更换和维修,提高了系统的维护效率。当某个模块出现故障时,只需要更换该模块即可,无需对整个系统进行维修。通过模块化设计,降低了系统的复杂度,提高了系统的可靠性。模块化设计就像是将一个复杂的问题分解成多个简单的问题,使得系统更加易于管理和维护。

电气性能保障

具备良好的电气性能,能够有效减少信号的干扰和衰减。良好的电气性能就像是一个“信号保镖”,能够保护信号的质量。采用优质的电气材料和工艺,保证了接口的稳定性和可靠性。优质的材料和工艺就像是给接口“穿上了一层坚固的盔甲”,提高了接口的稳定性和可靠性。对接口进行电气隔离和保护,防止电气故障对系统造成损害。电气隔离和保护就像是一个“防护墙”,能够阻挡电气故障的侵袭,保护系统的安全。

电气性能保障措施

作用

良好电气性能

减少信号干扰和衰减

优质材料工艺

保证接口稳定性可靠性

电气隔离保护

防止电气故障损害系统

软件接口设计方案

开放API接口优势

开放的API接口允许第三方软件调用系统的功能,扩展了系统的应用范围。开放的API接口就像是一个“大门”,第三方软件可以通过这个大门进入系统,调用系统的功能。提高了系统的灵活性和可定制性,满足不同用户的需求。灵活性和可定制性使得系统可以根据用户的需求进行个性化定制,满足不同用户的个性化需求。促进了系统与其他软件的集成,实现了数据的共享和交互。集成和数据共享就像是不同的“信息孤岛”之间架起了桥梁,使得信息能够自由流通。

兼容性设计要点

具备良好的兼容性,能够与不同操作系统和软件平台进行对接。良好的兼容性就像是一个“万能钥匙”,能够打开不同操作系统和软件平台的大门。通过对软件接口进行优化和调整,保证了在不同环境下的正常运行。优化和调整就像是给软件接口“量身定制”,使其能够适应不同的环境。可根据实际需求对兼容性进行扩展和优化。这种扩展性和优化能力就像是一个“可升级的软件”,能够根据实际需求进行不断的改进和完善。

兼容性设计要点

具体说明

良好兼容性

与不同操作系统软件平台对接

优化调整接口

保证不同环境正常运行

可扩展优化兼容性

根据实际需求改进完善

接口文档提供

提供详细的接口文档,包括接口的功能说明、参数定义、返回值等。详细的接口文档就像是一本“使用说明书”,能够帮助开发人员快速了解接口的使用方法。接口文档清晰易懂,便于开发人员进行开发和调试。清晰易懂的文档就像是一盏“明灯”,能够照亮开发人员的开发之路。及时更新接口文档,保证开发人员获取到最新的接口信息。及时更新的文档就像是一份“实时新闻”,能够让开发人员获取到最新的接口动态。

接口稳定性保障措施

冗余设计策略

关键接口采用双备份设计,提高接口的可靠性。双备份设计就像是给接口“上了双保险”,当一个接口出现故障时,另一个接口能够立即接管工作。数据传输接口采用多条链路备份,确保数据的正常传输。多条链路备份就像是多条“备用道路”,当一条道路出现堵塞时,数据可以通过其他道路继续传输。通过冗余设计,降低了接口故障对系统的影响。冗余设计就像是一个“缓冲器”,能够减少接口故障对系统的冲击。

实时监控与故障诊断

对接口的运行状态进行实时监控,及时发现异常情况。实时监控就像是一个“监控摄像头”,能够实时捕捉接口的运行状态。采用故障诊断技术,快速定位故障原因并提供解决方案。故障诊断技术就像是一个“医生”,能够准确地找出接口的“病因”并提供治疗方案。建立故障预警机制,提前通知维护人员进行处理。故障预警机制就像是一个“报警器”,在故障发生之前发出信号,提醒维护人员及时采取措施。

实时监控与故障诊断措施

作用

实时监控

及时发现接口异常情况

故障诊断技术

快速定位故障原因提供方案

故障预警机制

提前通知维护人员处理

兼容性与稳定性测试

进行接口的兼容性测试,确保与不同设备和软件的正常对接。兼容性测试就像是一个“匹配试验”,能够检验接口与不同设备和软件的兼容性。通过稳定性测试,验证接口在长时间运行下的可靠性。稳定性测试就像是一个“耐力考验”,能够检验接口在长时间运行下的稳定性。根据测试结果对接口进行优化和改进,提高接口的性能。优化和改进就像是给接口“升级”,使其性能更加优越。

软件平台架构设计

Windows11系统兼容性

系统适配测试

多版本适配

1)对Windows11家庭版、专业版等不同版本进行全面的适配测试,从系统的启动流程到软件各项功能的调用,确保软件在各版本下都能稳定且正常地运行。通过模拟各种用户使用场景,对软件的兼容性进行深度评估。

2)针对不同版本的系统特性,例如家庭版的基础功能和专业版的高级管理功能,进行针对性的优化。优化软件的代码结构和算法,以提高软件在不同版本系统下的兼容性和性能,减少因系统差异导致的运行问题。

3)在测试过程中,建立完善的反馈信息收集机制,收集不同版本系统下用户的使用反馈和出现的问题。对这些反馈信息进行及时的整理和分析,组织专业的技术团队及时解决出现的问题,确保软件的稳定性。

4)持续关注Windows11系统版本的更新动态,与微软官方保持密切的沟通和信息共享。提前获取系统更新的相关信息,对软件进行预适配测试和调整,做好软件的适配准备工作,以确保在系统更新后软件能迅速适应新环境。

硬件兼容性

1)对软件在不同硬件配置的Windows11系统上的运行情况进行全面测试,涵盖从入门级到高端配置的各种硬件组合。通过模拟不同的硬件环境,确保软件与各种硬件设备,如显卡、声卡、打印机等,都能实现良好的兼容。

2)针对不同的硬件性能,对软件进行深度优化。对于低配置硬件,采用轻量级的算法和资源管理策略,减少软件对系统资源的占用,提高其在低配置硬件上的运行效率,确保软件在各种硬件条件下都能流畅运行。

3)仔细检查软件与Windows11系统自带的硬件驱动程序的兼容性,通过大量的测试和验证,避免出现驱动冲突问题。建立驱动程序的兼容性数据库,及时更新和维护,确保软件与最新的硬件驱动程序兼容。

4)及时更新软件的硬件驱动支持,与硬件厂商保持紧密的合作和沟通。及时获取最新的硬件设备信息和驱动程序更新,对软件进行相应的调整和优化,确保软件与最新的硬件设备兼容,为用户提供更好的使用体验。

安全机制适配

1)对Windows11系统的安全机制进行深入研究,包括其内置的防火墙、病毒防护、数据加密等功能。确保软件的设计和开发符合其安全要求,从代码层面进行安全加固,防止软件成为系统安全的薄弱环节。

2)优化软件的安全防护措施,与Windows11系统的安全机制协同工作。采用多层次的安全防护策略,如数据加密、身份验证、访问控制等,提高系统的整体安全性,有效抵御各种安全威胁。

3)对软件在Windows11系统的安全模式下的运行情况进行全面测试,模拟各种安全场景,确保其功能不受影响。在安全模式下,对软件的各项功能进行逐一验证,及时发现并解决可能出现的问题,保证软件在安全模式下的稳定性和可靠性。

4)建立完善的安全漏洞检测和修复机制,及时修复软件中可能存在的安全漏洞。定期对软件进行安全扫描和评估,避免软件被Windows11系统的安全机制拦截或警告,保障软件的正常使用和用户数据的安全。

系统更新适配

步骤

具体内容

建立监测机制

建立系统更新监测机制,利用自动化工具和信息渠道,及时获取Windows11系统的更新信息,包括更新内容、时间和影响范围等。

兼容性测试

在Windows11系统更新后,尽快对软件进行全面的兼容性测试,从功能测试到性能测试,确保其正常运行。对软件的各项功能进行逐一验证,及时发现并解决可能出现的兼容性问题。

调整优化软件

针对系统更新带来的变化,如系统接口的调整、安全策略的改变等,对软件进行相应的调整和优化。优化软件的代码结构和算法,保证其功能的完整性和稳定性。

提供软件更新

及时向用户提供软件更新,通过官方网站、应用商店等渠道发布更新信息和下载链接。以适应Windows11系统的更新需求,为用户提供更好的使用体验。

性能优化策略

算法优化

优化内容

具体措施

关键算法优化

对软件中的关键算法进行深入分析和优化,采用先进的算法设计理念和技术,提高其计算效率和准确性。通过优化算法的复杂度和数据结构,减少计算时间和资源消耗。

采用先进算法技术

采用先进的算法技术,如机器学习算法,提高软件的智能处理能力。利用机器学习算法对大量的数据进行分析和学习,为用户提供更精准的服务和决策支持。

性能测试评估

对算法进行性能测试和评估,建立科学的评估指标体系,不断优化其性能。以适应Windows11系统的要求,提高软件的整体性能和竞争力。

及时更新算法

及时更新算法,以应对不断变化的业务需求和系统环境。关注行业的最新发展动态和技术趋势,不断引入新的算法和技术,保持软件的先进性和创新性。

代码优化

1)对软件的代码进行全面的重构和优化,分析代码的结构和逻辑,减少代码冗余和复杂度。采用模块化的设计思想,将代码拆分成多个独立的模块,提高代码的可维护性和可扩展性。

2)采用高效的编程技巧,如代码复用和模块化设计,提高代码的可维护性和可扩展性。通过复用已有的代码和模块,减少开发时间和成本,提高开发效率。

3)对代码进行性能分析和调试,使用专业的性能分析工具,找出性能瓶颈并进行优化。优化代码的执行效率和资源利用率,提高软件的性能和响应速度。

4)遵循代码规范和最佳实践,制定严格的代码规范和开发标准,提高代码的质量和稳定性。对代码进行定期的审查和评估,确保代码符合规范和标准。

图形渲染优化

优化方面

具体措施

优化渲染引擎

优化软件的图形渲染引擎,采用先进的渲染算法和技术,提高其在Windows11系统上的显示效果和性能。优化渲染流程和算法,减少渲染时间和资源消耗。

采用先进图形技术

采用先进的图形技术,如OpenGL和DirectX,提高图形的渲染速度和质量。利用这些技术的优势,实现更逼真的图形效果和更高的帧率。

优化图形资源

对图形资源进行优化,采用图像压缩和纹理映射技术,减少内存占用和加载时间。优化图形资源的管理和加载方式,提高软件的响应速度和性能。

调整显示参数

根据Windows11系统的显示特性,调整图形的显示参数,如分辨率、色彩模式等。提高用户体验,为用户提供更舒适的视觉感受。

多线程优化

1)合理分配多线程资源,根据软件的功能和任务需求,将任务分配到不同的线程中执行。提高软件的并发处理能力,减少用户等待时间。

2)采用线程池技术,减少线程创建和销毁的开销。通过线程池的管理和调度,提高线程的利用率和性能。

3)对多线程代码进行优化,采用同步机制和锁机制,避免线程冲突和死锁问题。确保多线程代码的稳定性和可靠性。

4)根据Windows11系统的多核处理器特性,充分发挥多线程的优势。对软件进行并行化设计和优化,提高软件的性能和处理效率。

兼容性维护措施

反馈机制建立

1)在软件中设置兼容性反馈入口,采用简洁明了的设计和布局,方便用户提交问题和建议。提供详细的反馈模板和引导信息,帮助用户准确描述问题。

2)建立专门的兼容性反馈邮箱或论坛,安排专业的客服人员负责管理和维护。及时收集用户的反馈信息,对反馈信息进行分类和整理。

3)对反馈信息进行分类和整理,根据问题的类型、严重程度和影响范围等因素进行分类。以便于后续的处理和分析,提高问题解决的效率和质量。

4)建立快速响应机制,及时回复用户的反馈。让用户了解问题的处理进度和结果,增强用户的满意度和信任度。

问题处理流程

1)对收集到的兼容性问题进行及时分析和诊断,采用专业的分析工具和方法,找出问题的根源。分析问题的产生原因和影响因素,制定针对性的解决方案。

2)制定相应的解决方案,根据问题的性质和严重程度,制定具体的修复和优化方案。组织专业的技术团队对软件进行修复和优化。

3)对修复后的软件进行严格的测试,采用多种测试方法和工具,确保问题得到彻底解决。对软件的功能、性能和兼容性进行全面的测试和验证。

4)及时向用户发布软件更新,通过官方网站、应用商店等渠道发布更新信息和下载链接。解决兼容性问题,为用户提供更好的使用体验。

定期检查评估

1)定期对软件的兼容性进行全面检查,制定详细的检查计划和标准。包括功能测试、性能测试等,确保软件在不同系统和硬件环境下都能正常运行。

2)对检查结果进行分析和评估,采用数据分析和统计方法,发现潜在的兼容性问题。评估问题的严重程度和影响范围,制定相应的处理措施。

3)针对发现的问题,及时采取措施进行优化和改进。优化软件的代码结构和算法,提高软件的兼容性和稳定性。

4)将检查和评估的结果记录下来,建立完善的文档管理系统。作为后续兼容性维护的参考,为软件的持续改进提供依据。

沟通协作机制

1)与Windows11系统的开发者建立良好的沟通渠道,通过参加技术研讨会、加入开发者社区等方式,及时获取系统更新和兼容性信息。与开发者保持密切的联系和合作,共同解决兼容性问题。

2)参加Windows11系统的开发者社区和技术交流活动,了解最新的技术动态和兼容性要求。与其他开发者分享经验和技术,提高软件的兼容性和质量。

3)与其他软件开发者分享兼容性维护经验,建立开发者联盟和交流平台。共同提高软件的兼容性,推动整个行业的发展。

4)根据Windows11系统的更新和兼容性要求,及时调整软件的开发和维护策略。优化软件的设计和架构,确保软件能够适应系统的变化。

检测分析软件功能模块

光学表面轮廓扫描模块

高精度扫描功能

1)采用先进的光学扫描技术,如激光扫描和白光干涉扫描,实现高精度的表面轮廓扫描。通过优化扫描设备的光学系统和信号处理算法,提高扫描的精度和分辨率。

2)能够检测到微小的表面缺陷和变化,如划痕、凹坑和粗糙度变化等。为光学表面的质量评估提供准确的数据,通过对扫描数据的分析和处理,实现对表面缺陷的精准检测和量化评估。

3)对扫描结果进行多次验证和校准,采用标准样品和校准设备进行验证。确保扫描精度符合要求,通过建立校准模型和误差补偿机制,提高扫描结果的准确性和可靠性。

4)可根据不同的测量对象和要求,调整扫描的精度和分辨率。通过设置扫描参数和选择合适的扫描模式,满足不同用户的测量需求。

多种扫描模式

1)提供快速扫描模式,采用低分辨率和宽扫描范围的方式,用于快速获取光学表面的大致轮廓信息。通过优化扫描算法和数据采集速度,提高扫描效率。

2)具备精细扫描模式,采用高分辨率和窄扫描范围的方式,可对特定区域进行高精度的扫描。以检测微小的表面缺陷,通过对特定区域的精细扫描,实现对微小缺陷的精准检测和分析。

3)支持自定义扫描模式,用户可根据实际需求设置扫描参数和范围。如扫描速度、扫描角度和扫描步长等,通过灵活的参数设置,满足不同用户的个性化测量需求。

4)不同的扫描模式可根据测量任务自动切换,通过智能算法和传感器技术,实现扫描模式的自动切换。提高扫描效率,减少用户的操作负担。

实时监控调整

1)在扫描过程中,实时显示扫描结果和状态信息,如扫描进度、扫描图像和测量数据等。通过直观的界面和图表展示,方便用户监控扫描进度。

2)可对扫描参数进行实时调整,如扫描速度、扫描范围和扫描精度等。以适应不同的测量情况,通过实时调整扫描参数,提高扫描的准确性和效率。

3)当扫描过程中出现异常情况时,能够及时发出警报并停止扫描。如设备故障、数据异常和安全风险等,通过建立异常检测和报警机制,确保设备和数据的安全。

4)根据实时监控结果,自动优化扫描策略,通过智能算法和数据分析技术,对扫描策略进行实时优化。提高扫描质量和效率,减少扫描时间和成本。

自动识别功能

识别功能

具体作用

自动识别边界特征

能够自动识别扫描区域的边界和特征,如边缘、孔洞和凸起等。通过图像处理和模式识别技术,实现对边界和特征的精准识别。

标记分类特征

对识别出的特征进行标记和分类,如缺陷类型、尺寸和位置等。方便后续的分析和处理,通过建立特征数据库和分类模型,实现对特征的有效管理和分析。

自动调整扫描参数

可根据识别结果自动调整扫描参数,如扫描精度、扫描范围和扫描速度等。提高扫描的针对性和准确性,通过智能算法和自适应控制技术,实现扫描参数的自动调整。

提高扫描效率

自动识别功能可提高扫描效率,减少人工干预。通过自动化的识别和处理过程,提高扫描的速度和准确性。

非球面和衍射面误差分析模块

准确误差分析

1)运用高精度的测量数据和先进的分析算法,如最小二乘法和傅里叶变换,对非球面和衍射面的误差进行准确计算。通过对测量数据的处理和分析,实现对误差的精准量化和评估。

2)可分析多种误差类型,如形状误差、表面粗糙度误差和相位误差等。对不同类型的误差进行深入分析,为光学元件的设计和制造提供全面的参考。

3)对误差分析结果进行多次验证和校准,采用标准样品和校准设备进行验证。确保分析的准确性和可靠性,通过建立误差校准模型和补偿机制,提高误差分析的精度和可信度。

4)根据不同的光学元件和应用场景,调整误差分析的方法和参数。如测量精度、分析范围和评估标准等,通过灵活的参数设置,满足不同用户的分析需求。

先进分析算法

算法优势

具体表现

采用先进模型算法

采用先进的数学模型和算法,如有限元分析和光学仿真算法,对非球面和衍射面的误差进行深入分析。通过建立精确的数学模型,实现对误差的精准预测和分析。

优化分析算法

不断优化分析算法,采用新的算法设计理念和技术,提高误差分析的精度和效率。通过优化算法的复杂度和计算速度,减少分析时间和资源消耗。

模拟预测误差情况

可对复杂的误差情况进行模拟和预测,如多参数耦合误差和动态误差等。为光学元件的设计和制造提供指导,通过模拟和预测误差情况,提前发现和解决潜在的问题。

对比验证算法先进性

与行业内的先进算法进行对比和验证,通过实验和数据分析,确保分析算法的先进性和可靠性。不断引入新的算法和技术,保持算法的领先地位。

直观报告图表

1)以直观的图表和报告形式展示误差分析结果,如折线图、柱状图和三维模型图等。方便用户理解和查看,通过清晰的图表和详细的报告,为用户提供全面的误差信息。

2)提供多种图表类型,以展示不同类型的误差情况,如形状误差、表面粗糙度误差和相位误差等。根据不同的误差类型选择合适的图表类型,提高图表的可视化效果和信息传达能力。

3)报告中包含详细的误差分析数据和结论,如误差值、误差分布和误差来源等。为用户提供决策依据,通过对误差数据的分析和总结,为用户提供合理的改进建议和决策支持。

4)可根据用户的需求,定制误差分析报告的格式和内容。如报告的排版、字体和图表样式等,通过个性化的报告定制,满足不同用户的需求和偏好。

深入挖掘研究

1)对误差分析结果进行深入挖掘和研究,采用数据挖掘和机器学习技术,找出误差产生的原因和规律。通过对大量误差数据的分析和处理,发现误差产生的内在机制和影响因素。

2)根据研究结果,提出改进和优化建议,如光学元件的设计改进、制造工艺优化和检测方法改进等。为光学元件的制造和加工提供参考,通过实施改进和优化建议,提高光学元件的质量和性能。

3)与光学设计和制造团队进行沟通和协作,通过定期的技术交流和项目合作,共同解决误差问题。分享研究成果和经验,推动光学技术的发展和创新。

4)不断积累误差分析经验,建立误差分析数据库和知识库。提高误差分析的水平和能力,通过对误差分析经验的总结和传承,为后续的误差分析工作提供有力的支持。

拟合扫描轮廓与设计数据模块

精确拟合功能

1)运用高精度的测量数据和先进的拟合算法,如最小二乘法和样条插值法,将扫描轮廓与设计数据进行精确匹配。通过对测量数据的处理和分析,实现对扫描轮廓和设计数据的精准拟合。

2)可处理复杂的扫描轮廓和设计数据,如非球面、衍射面和自由曲面等。确保拟合的准确性和可靠性,通过优化拟合算法和数据处理方法,提高拟合的精度和稳定性。

3)对拟合结果进行多次验证和调整,采用标准样品和校准设备进行验证。提高拟合的精度,通过建立拟合误差评估模型和补偿机制,减少拟合误差和不确定性。

4)根据不同的光学元件和设计要求,调整拟合的方法和参数。如拟合精度、拟合范围和拟合算法等,通过灵活的参数设置,满足不同用户的拟合需求。

先进拟合算法

1)采用先进的数学模型和算法,如遗传算法和神经网络算法,实现快速、准确的拟合过程。通过优化算法的搜索策略和收敛速度,提高拟合的效率和精度。

2)不断优化拟合算法,采用新的算法设计理念和技术,提高拟合的效率和精度。通过优化算法的复杂度和计算速度,减少拟合时间和资源消耗。

3)可对复杂的拟合情况进行模拟和预测,如多参数耦合拟合和动态拟合等。为光学元件的制造和加工提供指导,通过模拟和预测拟合情况,提前发现和解决潜在的问题。

4)与行业内的先进算法进行对比和验证,通过实验和数据分析,确保拟合算法的先进性和可靠性。不断引入新的算法和技术,保持算法的领先地位。

可视化展示结果

展示方式

具体特点

直观图形图像展示

以直观的图形和图像形式展示拟合结果,如三维模型展示、二维曲线对比和彩色云图展示等。方便用户比较扫描轮廓与设计数据的差异,通过清晰的图形和图像,为用户提供直观的拟合信息。

多种可视化方式

提供多种可视化方式,以满足不同用户的需求,如静态展示和动态展示、交互式展示和非交互式展示等。根据不同的用户需求选择合适的可视化方式,提高可视化的效果和信息传达能力。

交互操作功能

可对可视化结果进行交互操作,如缩放、旋转、平移和测量等。方便用户查看细节,通过交互操作功能,使用户能够更深入地了解拟合结果和数据差异。

发现制造偏差问题

根据可视化结果,用户可快速发现光学元件的制造偏差和问题,如形状偏差、尺寸偏差和表面粗糙度偏差等。通过对可视化结果的分析和判断,为用户提供及时的反馈和决策支持。

详细报告生成

报告内容

具体作用

生成详细报告

根据拟合结果生成详细的报告,包含拟合的精度、偏差情况和误差分析等信息。为用户提供全面的拟合信息,通过详细的报告,使用户能够深入了解拟合结果和数据差异。

提供直观图表数据

报告中提供直观的图表和数据,如折线图、柱状图和表格等。方便用户进行分析和评估,通过直观的图表和数据,为用户提供清晰的信息展示和决策支持。

定制报告格式内容

可根据用户的需求,定制报告的格式和内容。如报告的排版、字体和图表样式等,通过个性化的报告定制,满足不同用户的需求和偏好。

作为质量控制依据

报告可作为光学元件质量控制的重要依据,为后续的加工和改进提供参考。通过对报告的分析和评估,发现光学元件的制造偏差和问题,及时采取改进措施,提高光学元件的质量和性能。

数据输出格式支持方案

.mod格式输出方案

准确完整输出

1)对检测结果进行精确处理和转换,采用数据清洗、数据标准化和数据编码等技术,确保输出的.mod格式文件包含所有必要的信息。通过对检测结果的处理和转换,提高.mod格式文件的准确性和完整性。

2)对数据进行校验和纠错,采用数据校验码和纠错算法,保证输出文件的准确性和完整性。通过对数据的校验和纠错,减少数据传输和存储过程中的错误和丢失。

3)在输出过程中,对数据进行加密和压缩,采用数据加密算法和压缩技术,提高文件的安全性和传输效率。通过对数据的加密和压缩,保护数据的隐私和安全,减少数据传输和存储的成本。

4)根据不同的应用场景和需求,调整输出的.mod格式文件的内容和格式。如文件的结构、字段和编码方式等,通过灵活的内容和格式调整,满足不同用户的需求和偏好。

输出优化措施

1)对.mod格式文件的输出算法进行优化,采用先进的算法设计理念和技术,提高输出速度和效率。通过优化算法的复杂度和计算速度,减少输出时间和资源消耗。

2)采用先进的文件编码技术,如UTF-8和Base64编码,减少文件的大小,提高文件的传输和存储效率。通过采用先进的文件编码技术,减少文件的存储空间和传输带宽需求。

3)对输出的文件进行格式化处理,采用排版工具和样式设置,使其具有良好的可读性和排版效果。通过对文件的格式化处理,提高文件的可视化效果和信息传达能力。

4)根据用户的反馈和需求,不断改进输出优化措施。通过收集用户的反馈和意见,及时调整和优化输出算法和文件编码技术,提高输出的质量和效率。

详细说明文档

1)编写详细的.mod格式文件说明文档,包括文件的结构、内容、使用方法和注意事项等。通过清晰的文档说明,帮助用户更好地理解和处理.mod格式文件。

2)提供示例代码和工具,如文件解析代码和数据处理工具,帮助用户更好地理解和处理.mod格式文件。通过示例代码和工具的提供,使用户能够快速上手和应用.mod格式文件。

3)对说明文档进行定期更新和维护,根据.mod格式文件的更新和变化,及时调整和完善说明文档的内容。确保其准确性和完整性,通过定期的更新和维护,保证说明文档的有效性和可靠性。

4)根据用户的需求,提供个性化的说明文档和技术支持。如定制化的文档内容和一对一的技术咨询服务,通过个性化的服务提供,满足不同用户的需求和偏好。

验证测试机制

1)建立完善的.mod格式文件验证测试机制,采用自动化测试工具和人工测试相结合的方式,对输出的文件进行全面检测。通过对文件的结构、内容和格式进行检测,确保文件的准确性和完整性。

2)采用多种验证方法和工具,如文件格式验证、数据校验和功能测试等,确保文件的格式、内容和数据的准确性。通过多种验证方法和工具的使用,提高验证测试的全面性和准确性。

3)对验证测试过程中发现的问题进行及时修复和改进,通过建立问题跟踪和处理机制,确保问题得到及时解决。提高输出文件的质量,通过对问题的及时修复和改进,提高.mod格式文件的可靠性和稳定性。

4)定期对验证测试机制进行评估和优化,根据验证测试的结果和用户的反馈,调整和完善验证测试的方法和工具。确保其有效性和可靠性,通过定期的评估和优化,保证验证测试机制的持续改进和提高。

.txt格式输出方案

功能实现保障

保障措施

具体内容

开发优化软件

对软件进行开发和优化,采用先进的软件开发技术和工具,确保其能够准确、稳定地将检测结果输出为.txt格式文件。通过优化软件的代码结构和算法,提高软件的性能和稳定性。

监控调试输出过程

对输出过程进行监控和调试,采用日志记录和调试工具,及时解决可能出现的问题。通过对输出过程的监控和调试,确保输出的准确性和稳定性。

进行兼容性测试

与其他软件和系统进行兼容性测试,采用多种测试环境和数据格式,确保.txt格式文件能够在不同环境下正常使用。通过兼容性测试,提高.txt格式文件的通用性和兼容性。

改进完善输出功能

根据用户的反...

高质量发展-特色学院-吉林省高端制造产业教育科技人才体制机制改革创新实践示范基地建设项目投标方案.docx