十五运会和残特奥会广州赛区大气污染源管控技术支撑服务项目

第一章 广州市全运会固定源管控技术支撑服务方案

7

第一节 污染源信息动态更新

7

一、 建立涉气污染源管控信息

7

二、 动态更新问题清单

18

第二节 重点企业现场帮扶

36

一、 企业涉气环节排查

36

二、 活性炭使用技术帮扶

50

第三节 减排清单动态更新

71

一、 更新污染应对减排清单

71

二、 更新重污染天气减排清单

89

第四节 无人领域非现场监管

106

一、 在线监控等多方式监管

106

二、 超光谱遥感监测排查

117

第二章 广州市全运会移动源管控技术支撑服务方案

129

第一节 柴油货车排放评估

129

一、 多源数据关联分析

129

二、 排放预测模型建立

133

三、 排放影响范围分析

144

四、 关键影响因素识别

158

第二节 高排放车辆重点名单推送

169

一、 车辆行驶特征分析

169

二、 高排放路段车型识别

185

三、 高排放车辆时空分布

194

四、 高排放车辆名单推送

201

第三节 机动车限行监管支撑

214

一、 闯禁行车辆信息识别

214

二、 用车大户信息库建立

235

三、 频繁违规车队识别

242

四、 执法与政策制定支撑

253

第四节 高排放车辆精细化管控建议

262

一、 管控区域划分

262

二、 差异化管控策略制定

283

三、 精细化管控措施提出

296

四、 跨区域联防联控建议

313

第五节 船舶排放核算与控制建议

324

一、 船舶排放量估算

324

二、 排放特征与热点分析

343

三、 会期临时管控建议

366

四、 长期管控依据提供

379

第三章 涉VOCs企业分级管理技术支持服务方案

398

第一节 研究思路与技术路线

398

一、 掌握项目背景要求

398

二、 结合通知开展工作

420

三、 采用结合审核方式

439

第二节 分级审核实施内容

453

一、 审核申报提级材料

453

二、 完成企业审核工作

460

三、 重点核查关键情况

474

第三节 现场核实机制

489

一、 组织专业团队排查

489

二、 检查关键治理指标

508

三、 提升企业治污能力

518

第四节 成果输出与数据保密

528

一、 形成技术支持报告

528

二、 严格保密项目资料

535

三、 按要求提交成果

552

第四章 广州市全运会环境空气质量保障措施实施效果评估方案

558

第一节 评估内容设计

558

一、 会期与历史同期空气质量对比

558

二、 保障前中后三阶段排放变化分析

574

三、 气象条件及区域传输影响评估

584

四、 广州本地与周边区域减排量测算

590

五、 保障措施对空气质量贡献评估

602

第二节 分析方法选择

615

一、 排放特征分析方法

615

二、 污染物浓度模拟方法

626

三、 模拟结果验证方法

643

四、 关键影响因素识别方法

655

五、 示范案例对比方法

663

第三节 数据支撑体系建设

682

一、 空气质量监测数据整合

682

二、 气象数据收集与分析

692

三、 排放源清单数据调取

709

四、 保障措施执行记录获取

730

五、 遥感数据辅助分析

751

第四节 评估成果输出

762

一、 评估报告编制

763

二、 减排量测算数据集提供

779

三、 保障措施有效性排名总结

799

四、 污染成因优化建议提出

818

第五章 项目管理制度

839

第一节 组织架构设置

839

一、 设立项目管理团队

839

二、 实现高效决策响应

858

第二节 人员配备方案

870

一、 投入专业技术人员

871

二、 安排专人常驻服务

886

第三节 质量控制机制

901

一、 制定质量管理流程

901

二、 确保成果符合要求

912

第四节 项目进度管理

930

一、 制定项目实施计划

930

二、 解决实施过程问题

940

第五节 信息保密制度

950

一、 建立数据保密制度

950

二、 规范成果使用范围

958

第六节 沟通协调机制

970

一、 设立项目联络员制度

970

二、 确保信息畅通协同

981

第六章 保障措施和实施计划

1000

第一节 人员配置保障

1000

一、 组建专业项目团队

1000

二、 提供全周期技术支持

1008

第二节 技术支撑体系

1019

一、 依托基础数据资源

1019

二、 结合非现场检查手段

1030

三、 构建技术支撑平台

1039

第三节 实施进度安排

1048

一、 制定项目实施甘特图

1048

二、 明确各阶段任务内容

1055

三、 确保全运会前完成服务

1067

第四节 质量管理机制

1078

一、 建立全过程质量控制

1078

二、 确保技术成果符合要求

1088

第五节 现场帮扶与评估执行

1099

一、 制定企业现场帮扶计划

1099

二、 推进涉VOCs企业分级审核

1105

三、 开展会期污染管控与评估

1119

第七章 项目技术成熟程度

1128

第一节 软件著作权登记

1128

一、 空气质量预测软件著作权

1128

二、 污染源分析软件著作权

1135

三、 数据可视化软件著作权

1146

第二节 授权专利证明

1153

一、 排放监测专利授权

1153

二、 污染控制专利授权

1161

三、 遥感识别专利授权

1172

第三节 联合体成员技术成果

1181

一、 联合体软件著作权成果

1181

二、 联合体专利技术成果

1188

广州市全运会固定源管控技术支撑服务方案

污染源信息动态更新

建立涉气污染源管控信息

整合多源数据

整合预报预警数据

收集预报信息

收集空气质量预报预警数据,全面获取未来一段时间内广州市重点区域的空气质量变化趋势和污染等级预测信息。对收集到的预报预警数据进行仔细整理和科学分类,按照时间、区域、污染物种类等多个维度进行细致划分,以便后续深入分析和高效使用。建立完善的预报预警数据数据库,将整理后的预报预警数据妥善存储在数据库中,方便随时进行查询和调用,为后续的空气质量保障管控工作提供有力的数据支持。

分析数据特征

对收集到的空气质量预报预警数据进行深入且全面的分析,运用先进的数据挖掘技术,努力挖掘数据中的潜在特征和内在规律。通过专业的统计分析方法,详细分析预报预警数据与实际空气质量变化之间的紧密关系。精准识别预报预警数据中的异常值和突变点,及时察觉可能出现的空气质量异常情况,为空气质量保障管控工作提供准确的预警信息。

更新数据信息

定期对预报预警数据进行及时更新,确保数据的及时性和准确性。根据最新的预报预警数据,灵活调整和优化污染源管控信息和问题清单。及时将更新后的预报预警数据反馈给相关部门和人员,为空气质量保障管控工作提供科学的决策支持,使管控措施更加精准有效。

整合气象数据

获取气象信息

获取气象部门发布的广州市重点区域的气象数据,涵盖温度、湿度、风速、风向等关键气象要素。对气象数据进行严格的质量控制,认真剔除异常值和错误数据,确保数据的可靠性和准确性。将气象数据与空气质量数据进行深度关联分析,深入研究气象条件对空气质量的影响机制,为空气质量保障管控工作提供科学依据。

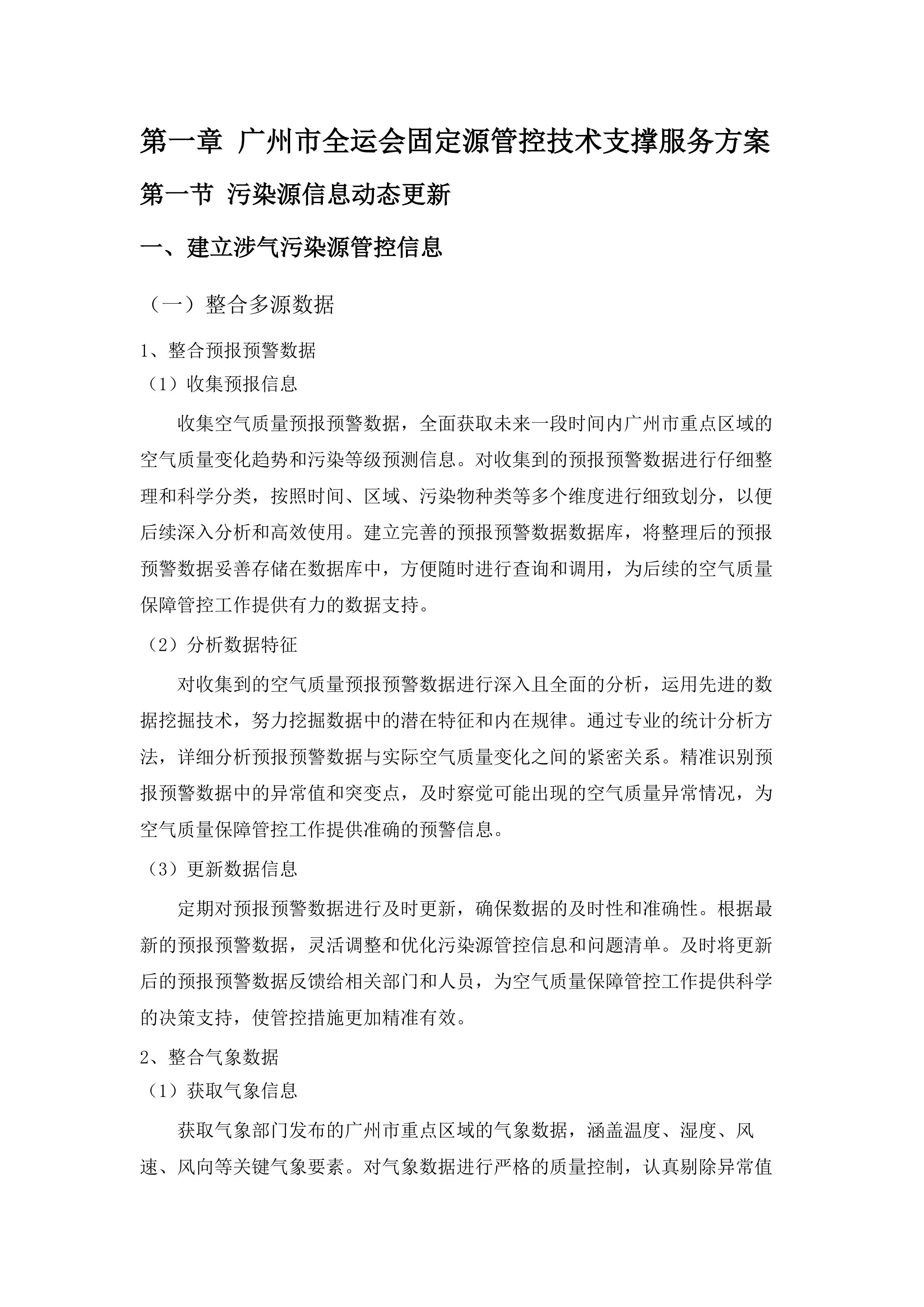

分析气象影响

分析气象条件对污染物扩散、传输和转化的具体影响,通过建立科学的模型,评估不同气象条件下污染物的浓度分布和变化趋势。根据气象条件的动态变化,及时调整污染源管控措施,提高空气质量保障管控工作的针对性和有效性。建立气象条件与空气质量之间的精准预测模型,为空气质量预报预警和污染源管控提供强大的技术支持。

重点行业与空气质量关联模型

气象条件

对污染物的影响

管控措施调整建议

有利气象条件

促进污染物稀释和扩散,降低污染物浓度

合理安排工业生产、交通运输等活动,充分利用有利气象条件进行污染物排放

不利气象条件

阻碍污染物扩散,导致污染物积聚

加强对污染源的管控,采取停产限产、加强治理等措施,减少污染物排放

利用气象资源

充分利用气象资源,巧妙借助有利的气象条件进行污染物的稀释和扩散,有效降低污染物浓度。根据气象条件的变化,合理规划工业生产、交通运输等活动,科学减少污染物排放。加强与气象部门的紧密合作,建立高效的信息共享和协同工作机制,共同做好空气质量保障管控工作。

整合排放及组分站数据

收集排放数据

收集重点涉气污染源的排放数据,全面涵盖污染物种类、排放量、排放浓度等关键信息。对排放数据进行实时监测和详细记录,确保数据的真实性和完整性。建立广泛的排放数据监测网络,实现对重点涉气污染源的全方位、全过程监测,为空气质量保障管控工作提供准确的数据支撑。

重点涉气污染源排放数据监测

分析组分特征

对组分站数据进行深入分析,全面了解污染物的化学组成和来源,精准识别主要的污染因子。通过对组分数据的长期监测和细致分析,准确掌握污染物的变化趋势和规律,为污染源管控提供科学可靠的依据。结合排放数据和组分数据,建立完善的污染源指纹库,实现对污染源的精准识别和溯源,提高污染源管控的效率和准确性。

共享数据资源

建立高效的数据共享平台,实现排放及组分站数据的广泛共享和快速交换,为相关部门和人员提供全面的数据支持。加强与其他地区和部门的数据交流与合作,积极整合更多的排放及组分站数据,提高数据的覆盖面和准确性。利用先进的数据挖掘和分析技术,深入挖掘排放及组分站数据的潜在价值,为空气质量保障管控工作提供科学的决策支持。

识别重点行业污染源

行业关联分析

确定关联行业

根据整合的多源数据,运用科学的分析方法,分析不同行业与空气质量之间的关联程度,精准确定对空气质量影响较大的重点行业。深入研究重点行业的生产工艺、污染物排放特征和规律,全面了解其对空气质量的影响机制。结合区域产业结构和发展规划,客观评估重点行业的发展趋势和对空气质量的潜在影响,为空气质量保障管控工作提供科学的决策依据。

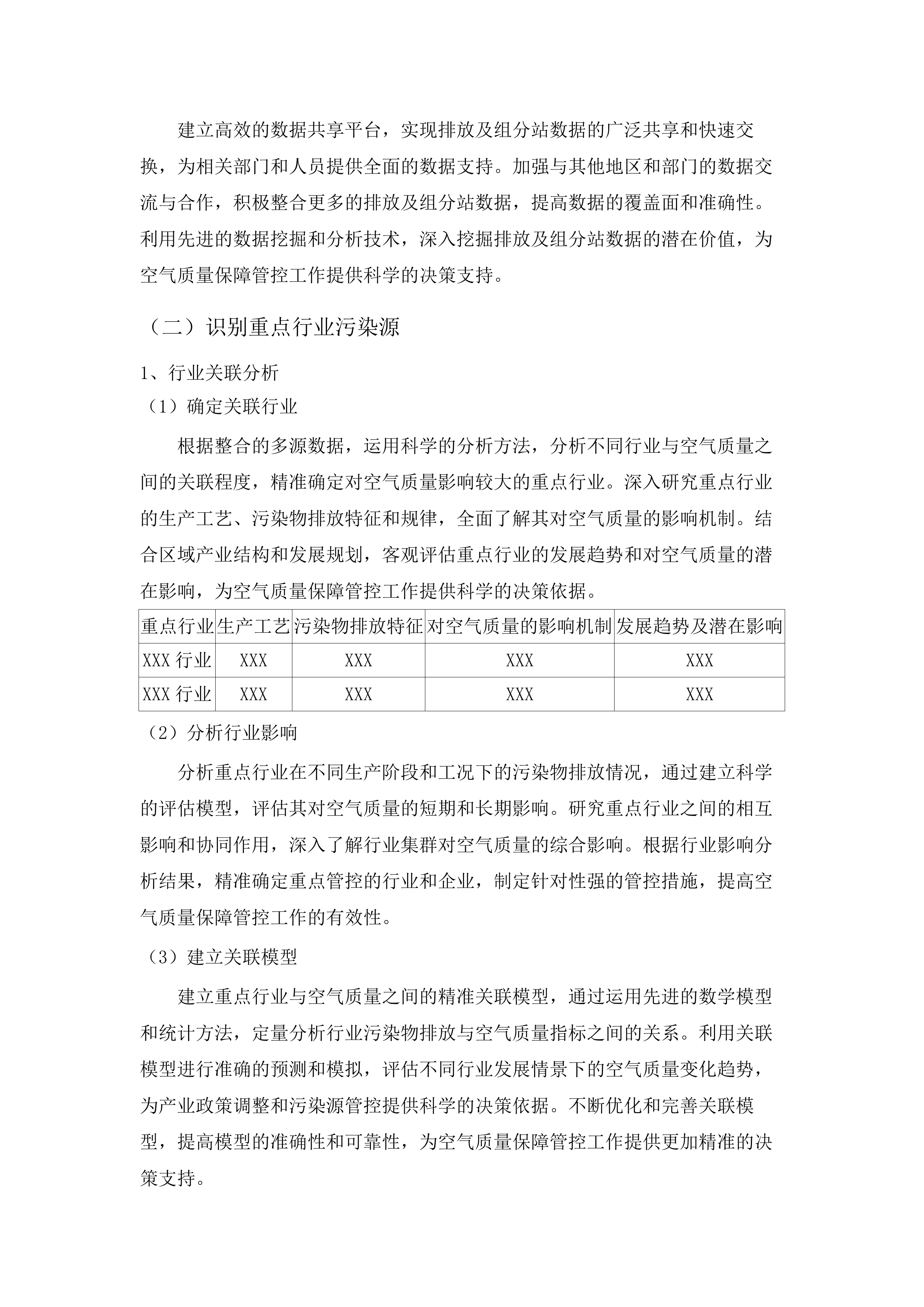

重点行业

生产工艺

污染物排放特征

对空气质量的影响机制

发展趋势及潜在影响

XXX行业

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX行业

XXX

XXX

XXX

XXX

分析行业影响

分析重点行业在不同生产阶段和工况下的污染物排放情况,通过建立科学的评估模型,评估其对空气质量的短期和长期影响。研究重点行业之间的相互影响和协同作用,深入了解行业集群对空气质量的综合影响。根据行业影响分析结果,精准确定重点管控的行业和企业,制定针对性强的管控措施,提高空气质量保障管控工作的有效性。

建立关联模型

建立重点行业与空气质量之间的精准关联模型,通过运用先进的数学模型和统计方法,定量分析行业污染物排放与空气质量指标之间的关系。利用关联模型进行准确的预测和模拟,评估不同行业发展情景下的空气质量变化趋势,为产业政策调整和污染源管控提供科学的决策依据。不断优化和完善关联模型,提高模型的准确性和可靠性,为空气质量保障管控工作提供更加精准的决策支持。

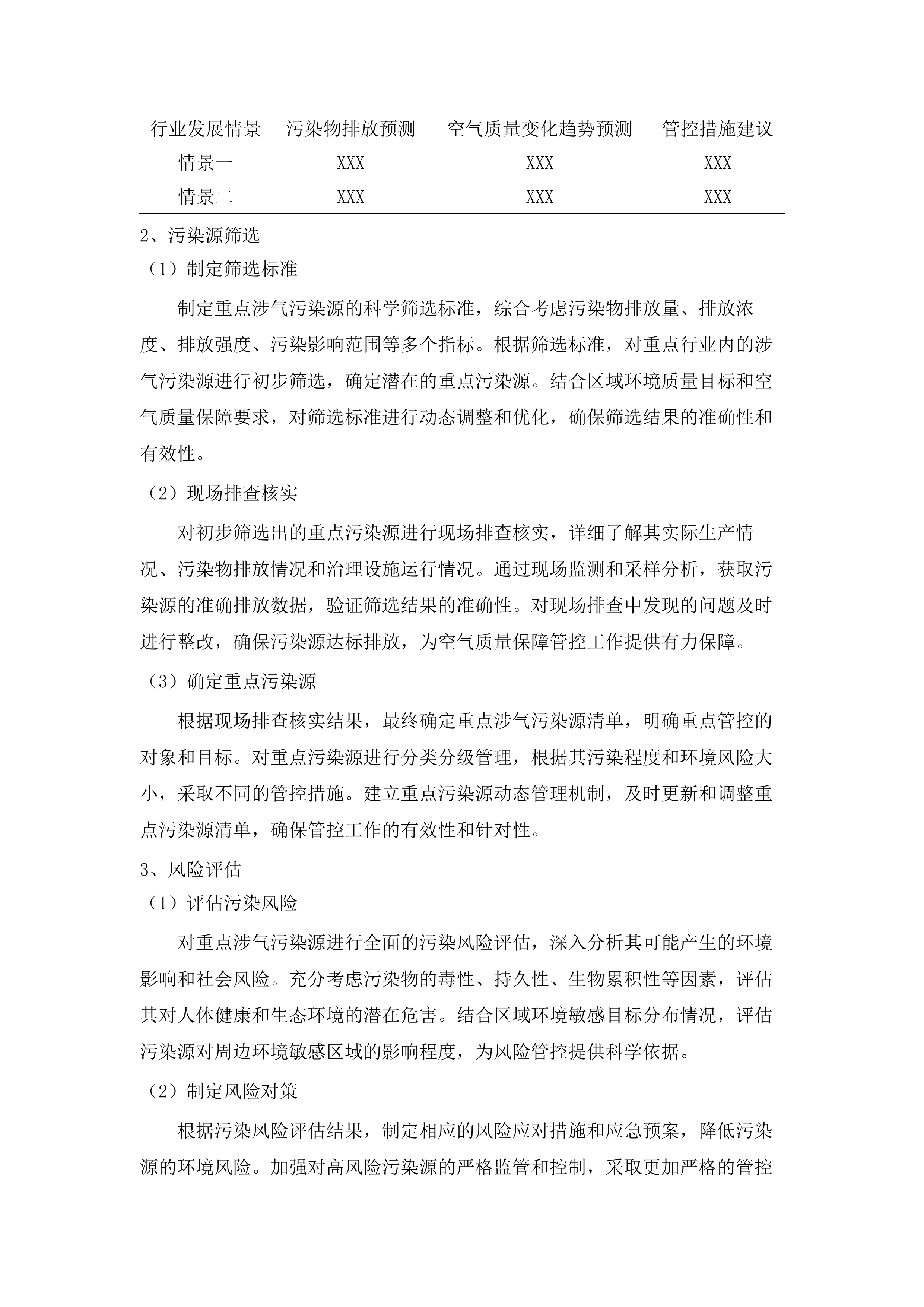

行业发展情景

污染物排放预测

空气质量变化趋势预测

管控措施建议

情景一

XXX

XXX

XXX

情景二

XXX

XXX

XXX

污染源筛选

制定筛选标准

制定重点涉气污染源的科学筛选标准,综合考虑污染物排放量、排放浓度、排放强度、污染影响范围等多个指标。根据筛选标准,对重点行业内的涉气污染源进行初步筛选,确定潜在的重点污染源。结合区域环境质量目标和空气质量保障要求,对筛选标准进行动态调整和优化,确保筛选结果的准确性和有效性。

现场排查核实

对初步筛选出的重点污染源进行现场排查核实,详细了解其实际生产情况、污染物排放情况和治理设施运行情况。通过现场监测和采样分析,获取污染源的准确排放数据,验证筛选结果的准确性。对现场排查中发现的问题及时进行整改,确保污染源达标排放,为空气质量保障管控工作提供有力保障。

确定重点污染源

根据现场排查核实结果,最终确定重点涉气污染源清单,明确重点管控的对象和目标。对重点污染源进行分类分级管理,根据其污染程度和环境风险大小,采取不同的管控措施。建立重点污染源动态管理机制,及时更新和调整重点污染源清单,确保管控工作的有效性和针对性。

风险评估

评估污染风险

对重点涉气污染源进行全面的污染风险评估,深入分析其可能产生的环境影响和社会风险。充分考虑污染物的毒性、持久性、生物累积性等因素,评估其对人体健康和生态环境的潜在危害。结合区域环境敏感目标分布情况,评估污染源对周边环境敏感区域的影响程度,为风险管控提供科学依据。

制定风险对策

根据污染风险评估结果,制定相应的风险应对措施和应急预案,降低污染源的环境风险。加强对高风险污染源的严格监管和控制,采取更加严格的管控措施,确保其稳定达标排放。建立风险预警机制,及时发现和处理污染源的异常排放情况,防范环境突发事件的发生。

风险等级

风险应对措施

应急预案

高风险

加强监管、采取更加严格的管控措施

启动应急预案,采取停产限产、加强治理等措施

中风险

加强监测、及时调整管控措施

制定应急预案,做好应急准备

低风险

定期监测、保持正常管控

完善应急预案,提高应急响应能力

实施风险管控

将污染风险评估结果纳入污染源管控信息和问题清单,作为重点管控的重要依据。定期对重点涉气污染源的风险状况进行评估和更新,调整风险应对措施和应急预案。加强与相关部门和单位的协作配合,共同做好污染源的风险管控工作,保障区域环境安全。

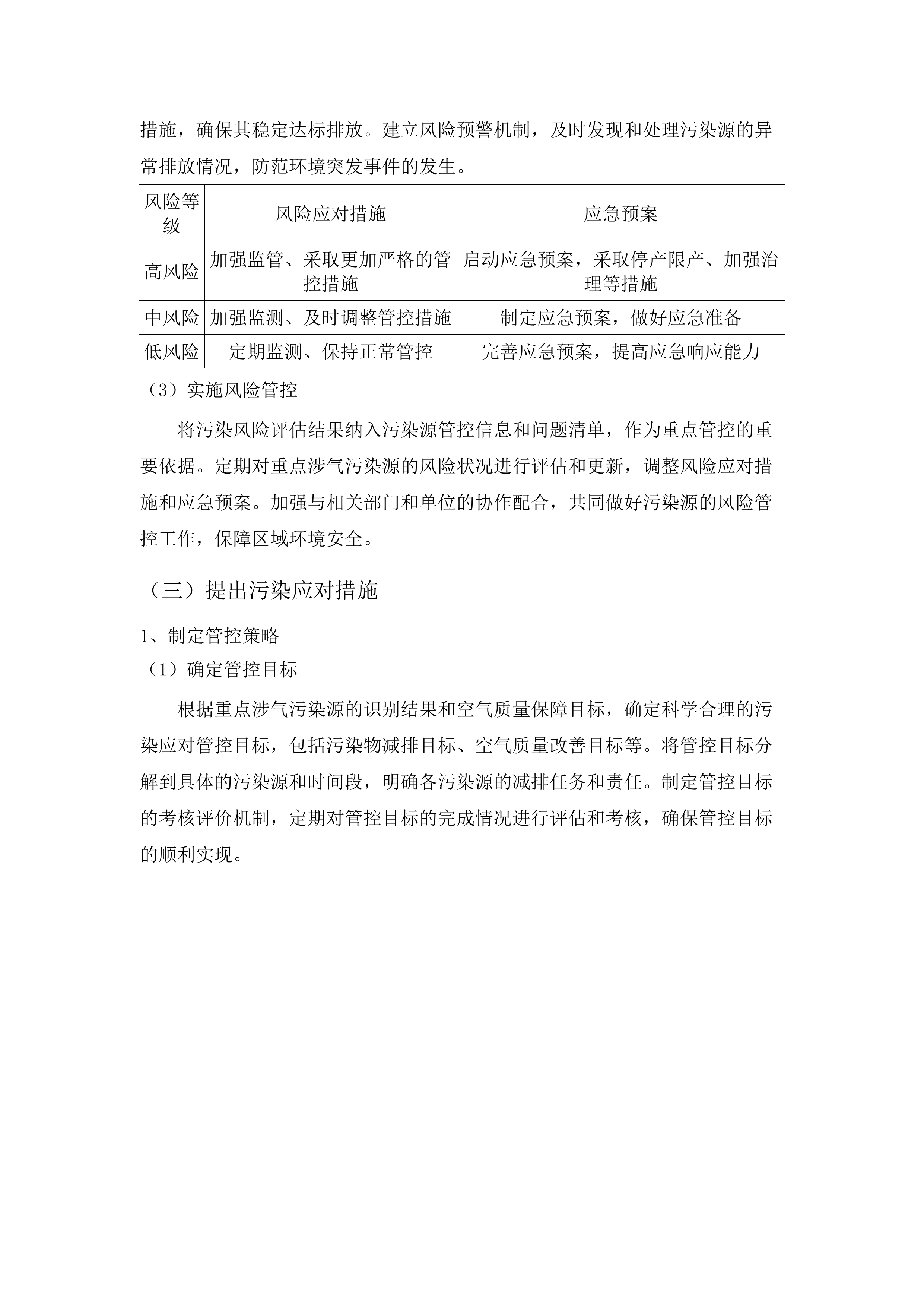

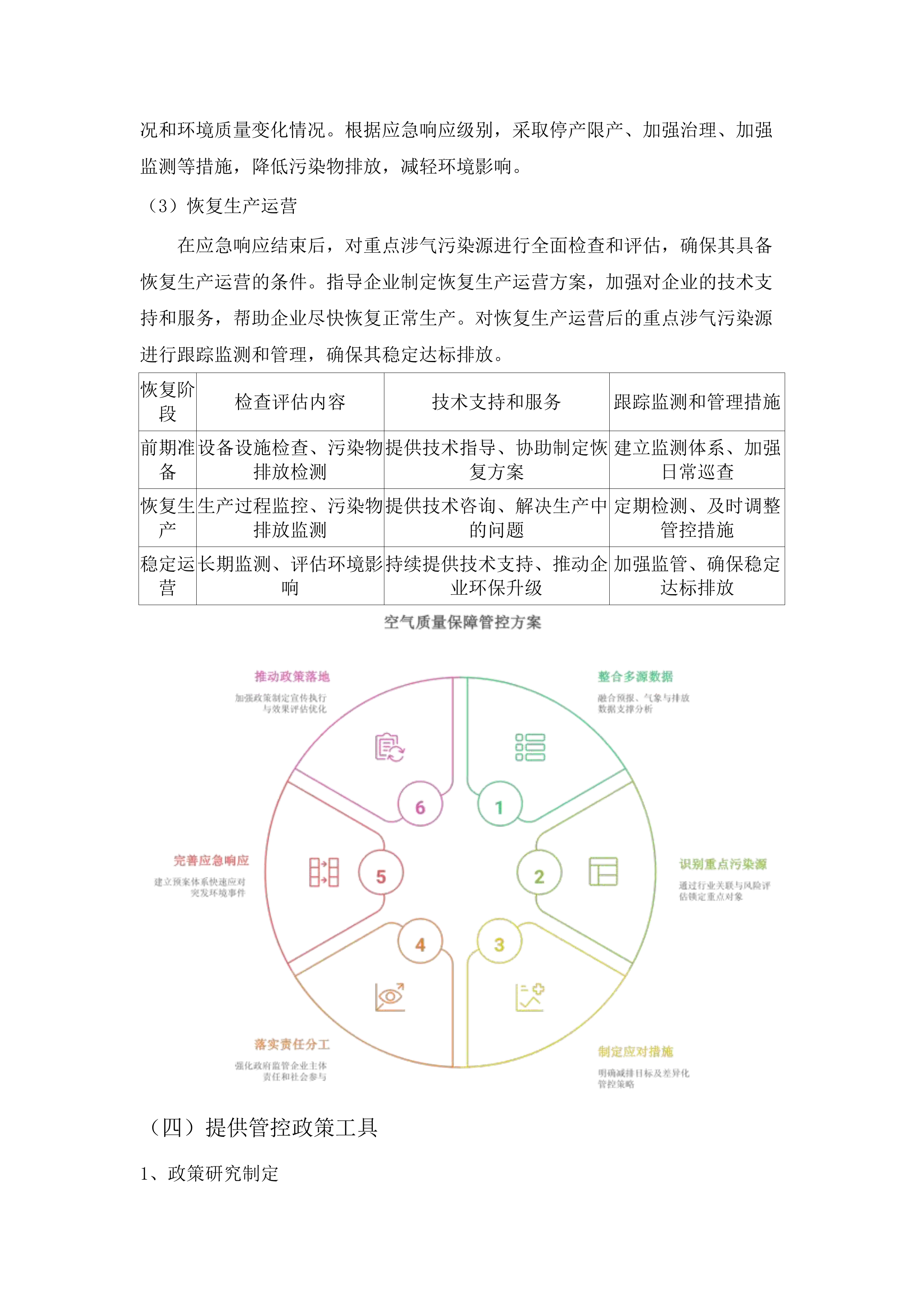

提出污染应对措施

制定管控策略

确定管控目标

根据重点涉气污染源的识别结果和空气质量保障目标,确定科学合理的污染应对管控目标,包括污染物减排目标、空气质量改善目标等。将管控目标分解到具体的污染源和时间段,明确各污染源的减排任务和责任。制定管控目标的考核评价机制,定期对管控目标的完成情况进行评估和考核,确保管控目标的顺利实现。

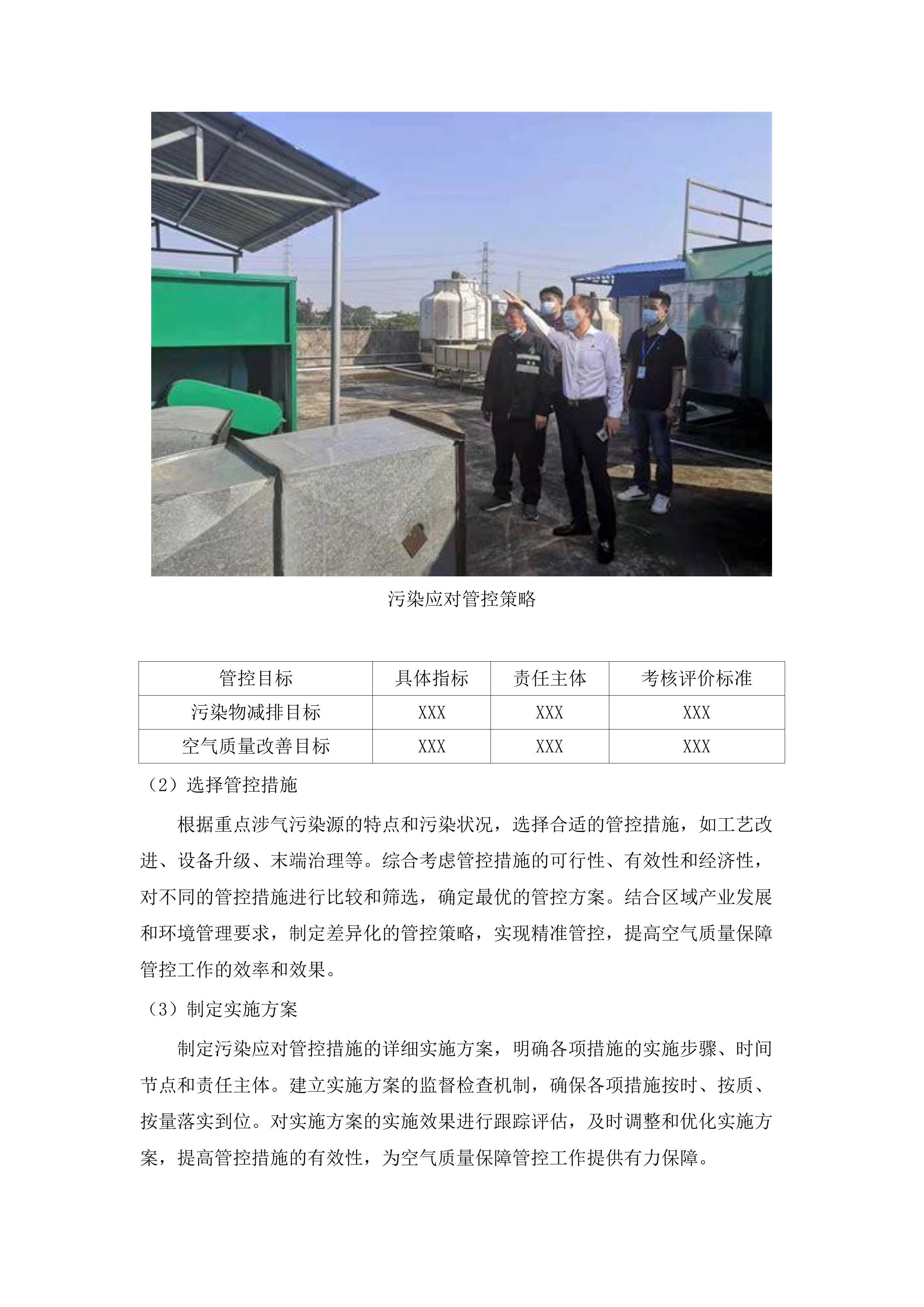

污染应对管控策略

管控目标

具体指标

责任主体

考核评价标准

污染物减排目标

XXX

XXX

XXX

空气质量改善目标

XXX

XXX

XXX

选择管控措施

根据重点涉气污染源的特点和污染状况,选择合适的管控措施,如工艺改进、设备升级、末端治理等。综合考虑管控措施的可行性、有效性和经济性,对不同的管控措施进行比较和筛选,确定最优的管控方案。结合区域产业发展和环境管理要求,制定差异化的管控策略,实现精准管控,提高空气质量保障管控工作的效率和效果。

制定实施方案

制定污染应对管控措施的详细实施方案,明确各项措施的实施步骤、时间节点和责任主体。建立实施方案的监督检查机制,确保各项措施按时、按质、按量落实到位。对实施方案的实施效果进行跟踪评估,及时调整和优化实施方案,提高管控措施的有效性,为空气质量保障管控工作提供有力保障。

明确责任分工

划分责任主体

明确各相关部门和单位在污染应对工作中的责任和分工,建立健全责任体系。将污染应对工作纳入各部门和单位的绩效考核体系,强化责任落实。加强部门之间的协作配合,形成工作合力,共同做好污染应对工作,确保空气质量保障管控工作的顺利进行。

落实企业责任

督促重点涉气污染源企业落实污染防治主体责任,加强内部管理,提高污染治理水平。要求企业制定并实施污染治理方案,确保污染物达标排放。加强对企业的监管和执法力度,对违法违规排放污染物的企业依法进行处罚,推动企业积极履行环保责任。

强化社会责任

加强环境保护宣传教育,提高公众的环保意识和参与度,形成全社会共同参与污染应对的良好氛围。鼓励公众对重点涉气污染源的污染行为进行监督和举报,对举报属实的给予奖励。引导社会组织和志愿者参与污染应对工作,发挥其在宣传教育、监督检查等方面的积极作用。

责任主体

社会责任

具体措施

公众

提高环保意识、参与监督举报

加强宣传教育、建立举报奖励机制

社会组织

参与宣传教育、监督检查

引导参与、提供支持和指导

志愿者

协助开展环保活动

组织培训、提供志愿服务平台

应急响应预案

制定应急预案

制定重点涉气污染源的应急响应预案,明确应急响应的组织机构、工作流程、响应级别和措施等。对应急预案进行演练和评估,确保预案的科学性、实用性和可操作性。根据演练和评估结果,及时对应急预案进行修订和完善,提高应急预案的有效性和可靠性。

启动应急响应

当出现空气质量异常或突发环境事件时,立即启动应急响应预案,采取相应的应急措施。加强对重点涉气污染源的监控和监测,及时掌握污染物排放情况和环境质量变化情况。根据应急响应级别,采取停产限产、加强治理、加强监测等措施,降低污染物排放,减轻环境影响。

恢复生产运营

在应急响应结束后,对重点涉气污染源进行全面检查和评估,确保其具备恢复生产运营的条件。指导企业制定恢复生产运营方案,加强对企业的技术支持和服务,帮助企业尽快恢复正常生产。对恢复生产运营后的重点涉气污染源进行跟踪监测和管理,确保其稳定达标排放。

恢复阶段

检查评估内容

技术支持和服务

跟踪监测和管理措施

前期准备

设备设施检查、污染物排放检测

提供技术指导、协助制定恢复方案

建立监测体系、加强日常巡查

恢复生产

生产过程监控、污染物排放监测

提供技术咨询、解决生产中的问题

定期检测、及时调整管控措施

稳定运营

长期监测、评估环境影响

持续提供技术支持、推动企业环保升级

加强监管、确保稳定达标排放

提供管控政策工具

政策研究制定

研究政策需求

深入研究重点涉气污染源管控的政策需求,全面了解当前政策存在的不足和问题。结合区域产业发展和环境管理实际情况,分析制定针对性政策的必要性和可行性。开展政策调研和论证,广泛听取相关部门、企业和公众的意见和建议,为政策制定提供科学依据。

政策需求

当前政策不足

制定针对性政策的必要性和可行性

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

制定政策措施

根据政策研究结果,制定重点涉气污染源管控的政策措施,如产业政策、环保政策、经济政策等。明确政策措施的目标、任务、实施步骤和责任主体,确保政策措施具有可操作性。对政策措施进行评估和论证,分析其可能产生的效果和影响,优化政策方案,提高政策的科学性和有效性。

推动政策实施

积极推动重点涉气污染源管控政策措施的实施,加强与相关部门的沟通协调,形成政策合力。开展政策宣传和解读,提高政策的知晓率和执行力。建立政策实施的监督检查机制,及时发现和解决政策实施过程中出现的问题,确保政策措施的顺利实施。

政策宣传解读

开展宣传活动

通过多种渠道和方式,开展重点涉气污染源管控政策的宣传活动,如新闻发布会、宣传手册、网站宣传等。向相关部门、企业和公众宣传政策的背景、目标、内容和意义,提高政策的知晓率和认同感。及时发布政策实施的进展情况和效果,增强政策的透明度和公信力。

宣传渠道

宣传内容

宣传效果

新闻发布会

政策背景、目标、内容和意义

提高政策知晓率和认同感

宣传手册

政策详细内容、实施步骤和要求

方便相关人员查阅和了解政策

网站宣传

政策动态、实施进展和效果

增强政策透明度和公信力

进行政策解读

组织专业人员对重点涉气污染源管控政策进行解读,帮助相关部门、企业和公众理解政策的具体要求和操作方法。针对企业和公众关心的热点问题,进行答疑解惑,消除政策实施的障碍和误解。开展政策培训和指导,提高企业和相关人员的政策执行能力。

解读方式

解读内容

受众群体

专业人员解读

政策具体要求和操作方法

相关部门、企业和公众

答疑解惑

企业和公众关心的热点问题

企业和公众

政策培训和指导

提高政策执行能力

企业和相关人员

收集反馈意见

建立政策反馈机制,及时收集相关部门、企业和公众对政策的意见和建议。对反馈意见进行整理和分析,评估政策的实施效果和存在的问题。根据反馈意见和评估结果,及时调整和完善政策措施,提高政策的科学性和有效性。

政策效果评估

建立评估指标

建立重点涉气污染源管控政策的评估指标体系,包括污染物减排指标、空气质量改善指标、企业发展指标等。明确评估指标的计算方法和数据来源,确保评估结果的准确性和可靠性。根据政策目标和实际情况,对评估指标进行动态调整和优化,提高评估的科学性和有效性。

开展效果评估

定期对重点涉气污染源管控政策的实施效果进行评估,分析政策目标的完成情况和政策措施的有效性。采用定量分析和定性分析相结合的方法,对政策效果进行全面、客观的评价。开展政策实施的成本效益分析,评估政策的经济合理性和环境效益。

评估指标

计算方法

数据来源

评估结果

污染物减排指标

XXX

XXX

XXX

空气质量改善指标

XXX

XXX

XXX

企业发展指标

XXX

XXX

XXX

优化政策方案

根据政策效果评估结果,及时总结经验教训,发现政策存在的问题和不足。对政策方案进行优化和调整,完善政策措施,提高政策的针对性和实效性。加强政策的动态管理,根据实际情况及时调整政策方向和重点,确保政策始终适应环境管理的需要。

存在问题

优化措施

调整方向和重点

政策针对性不强

完善政策措施、提高政策精准度

根据重点行业和污染源特点制定差异化政策

政策执行难度大

加强政策宣传和解读、提供技术支持和服务

简化政策实施流程、降低企业负担

政策效果不明显

调整政策力度和方向、加强监管和执法

加大对重点污染源的管控力度、提高污染物减排效果

动态更新问题清单

按季度数据整合

整合空气质量预报预警数据

数据收集与分类

从权威渠道获取季度内的空气质量预报预警信息,按不同区域和预警等级进行分类。此过程中,筛选出有效的预报预警数据,去除重复或无效的数据,确保数据的精准性。对分类后的数据进行初步统计,了解不同等级预警的分布情况,为后续分析提供基础。同时,建立数据存储系统,将分类好的数据进行妥善保存,以便随时查阅和使用。

通过与气象部门、环保监测机构等权威部门合作,获取全面且准确的空气质量预报预警信息。在分类过程中,根据广州市不同区域的地理特征和污染源分布情况,进行细致划分。对于预警等级,严格按照国家相关标准进行界定,确保分类的科学性和合理性。

去除重复或无效数据时,采用先进的数据筛选算法,结合人工审核,双重保障数据质量。对初步统计结果进行可视化展示,直观呈现不同等级预警的分布,为后续的决策提供有力支持。建立的数据存储系统具备高安全性和稳定性,采用多重备份和加密技术,防止数据丢失和泄露。

变化趋势分析

采用统计分析方法,分析空气质量预报预警数据在季度内的变化趋势。通过对数据的深入挖掘,判断是否存在季节性变化或周期性规律。研究不同区域的变化趋势是否存在差异,以便制定针对性的应对措施。根据变化趋势,预测未来可能出现的空气质量预警情况,提前做好防范准备。

空气质量预报预警数据变化趋势分析

运用专业的统计软件和数据分析工具,对空气质量预报预警数据进行全面分析。从时间维度上,观察数据在季度内的波动情况,寻找可能存在的季节性特征。从空间维度上,对比不同区域的数据变化,分析区域之间的差异。

结合气象条件、污染源排放等因素,深入探究变化趋势的形成原因。建立预测模型,利用历史数据对模型进行训练和验证,提高预测的准确性。根据预测结果,制定相应的应急预案,确保在空气质量预警出现时能够迅速响应。

数据关联处理

将空气质量预报预警数据与气象数据、排放数据等进行关联。通过分析不同数据之间的相关性,找出可能影响空气质量的因素。建立数据关联模型,以便更准确地分析和预测空气质量。根据关联结果,对空气质量预报预警数据进行修正和完善。

空气质量预报预警数据关联处理

借助数据挖掘和机器学习算法,挖掘不同数据之间的潜在联系。分析气象条件对空气质量的影响,如风速、湿度、温度等因素与污染物扩散的关系。研究排放数据中不同污染源的排放特征,以及其对空气质量的贡献。

建立的数据关联模型具有高度的准确性和可靠性,能够实时更新和调整。根据关联结果,对空气质量预报预警数据进行动态修正,提高数据的质量和实用性。同时,将关联分析的结果应用于空气质量管控措施的制定,提高管控的针对性和有效性。

污染源排放特征分析

数据质量评估

对整合后的空气质量预报预警数据进行质量评估。检查数据的准确性、完整性和一致性。发现数据中的异常值或错误数据,并进行修正。确保数据质量符合后续分析和决策的要求。

制定严格的数据质量评估标准,从多个维度对数据进行全面检查。准确性方面,通过与其他权威数据源进行比对,验证数据的可靠性。完整性方面,检查数据是否存在缺失或遗漏的情况。一致性方面,确保数据在不同时间段和不同区域之间的逻辑连贯。

运用数据质量评估工具和方法,对数据进行自动化检测和分析。对于发现的异常值或错误数据,采用科学的方法进行修正。建立数据质量反馈机制,及时将评估结果反馈给数据收集和处理人员,不断提高数据质量。

排放数据收集

整合气象数据

气象要素收集

从气象监测站点获取季度内的气象要素数据。确保数据的准确性和及时性,对异常数据进行核实和修正。对收集到的气象要素数据进行初步整理,按时间和区域进行分类。建立气象数据数据库,方便后续查询和分析。

与广州市的气象监测站点建立长期稳定的合作关系,确保能够及时获取全面的气象要素数据。在数据收集过程中,采用先进的传感器和监测设备,保证数据的准确性。对异常数据进行标记,并及时与监测站点沟通核实,进行修正。

初步整理气象要素数据时,按照时间顺序和区域划分进行细致分类。建立的气象数据数据库具备高效的查询和分析功能,采用先进的数据库管理系统,确保数据的安全和稳定。同时,定期对数据库进行维护和更新,保证数据的时效性。

时空分布分析

采用地理信息系统(GIS)技术,分析气象数据的时空分布特征。绘制气象要素的空间分布图,直观展示不同区域的气象差异。分析气象数据在不同时间段的变化情况,找出季节性或周期性变化规律。根据时空分布特征,对气象数据进行分区和分类,以便更深入地研究。

利用GIS技术强大的空间分析和可视化功能,对气象数据进行全面分析。绘制气象要素的空间分布图时,结

十五运会和残特奥会广州赛区大气污染源管控技术支撑服务项目.docx