德惠市示范推广生物防治水稻二化螟项目所需混合赤眼蜂采购投标方案

第一章 技术参数

4

第一节 混合赤眼蜂参数

4

一、 每亩地放蜂器数量

4

二、 混合蜂种组成比例

13

第二节 松毛虫赤眼蜂参数

29

一、 国家行业标准执行

29

二、 质量检测报告要求

42

第三节 螟黄赤眼蜂参数

48

一、 地方标准技术指标

49

二、 质量验收检测项目

61

第四节 稻螟赤眼蜂参数

65

一、 小卵蜂生产标准

65

二、 省级质量检测

71

第五节 放蜂器技术参数

78

一、 生物基材料特性

78

二、 球体结构尺寸

93

三、 出蜂口设计参数

98

四、 浮力性能指标

107

第二章 供货方案

112

第一节 供货流程说明

112

一、 混合赤眼蜂生产管理

112

二、 放蜂器包装规范

123

三、 出厂质检执行标准

136

第二节 供货时间节点安排

148

一、 生产调度总体计划

148

二、 应急供货保障预案

158

三、 交付进度跟踪体系

170

第三节 运输与交付保障方案

184

一、 恒温运输设备配置

185

二、 产品防护技术措施

204

三、 交付文件完整性保障

209

第四节 技术参数响应方案

221

一、 松毛虫赤眼蜂参数控制

221

二、 螟黄赤眼蜂质量标准

234

三、 稻螟赤眼蜂性能保障

244

四、 放蜂器技术规格实现

253

第三章 质量与检测标准

271

第一节 质量标准依据说明

271

一、 松毛虫赤眼蜂国家标准遵循

271

二、 螟黄赤眼蜂地方标准遵循

292

三、 稻螟赤眼蜂地方标准遵循

312

第二节 质量控制指标体系

321

一、 松毛虫赤眼蜂核心指标

321

二、 螟黄赤眼蜂关键指标

335

三、 稻螟赤眼蜂基础指标

340

第三节 检测流程与方法规范

363

一、 出厂前抽样检测规程

363

二、 省农委专家组审核机制

370

三、 复检流程规范

380

第四节 放蜂器质量标准规范

394

一、 材质技术要求

394

二、 球体规格尺寸标准

414

三、 出蜂孔技术规范

427

四、 浮力性能要求

433

第四章 售后服务承诺

437

第一节 售后响应机制建立

437

一、 全天候服务响应安排

437

二、 售后联系沟通机制

446

三、 服务响应时效承诺

463

第二节 质量保障服务承诺

478

一、 混合赤眼蜂质量标准

478

二、 放蜂器质量合规保障

490

三、 质量检测报告提供

498

四、 不合格产品处理方案

507

第三节 现场服务保障措施

513

一、 实施地点专人负责制

513

二、 现场技术支持服务

528

三、 现场服务时效保障

536

第四节 售后跟踪反馈机制

552

一、 服务档案建立管理

553

二、 用户回访服务安排

564

三、 反馈优化持续改进

583

第五章 样品情况

593

第一节 样品数量准备

593

一、 混合赤眼蜂组数配置

593

二、 样品整体供给方案

613

第二节 样品规格说明

626

一、 松毛虫赤眼蜂质量指标

626

二、 螟黄赤眼蜂质量参数

638

三、 稻螟赤眼蜂性能标准

651

四、 放蜂器技术规格

661

第三节 样品包装方案

671

一、 冷藏包装专用方案

671

二、 包装标识规范内容

693

第四节 样品运输安排

699

一、 冷链运输实施方案

699

二、 运输凭证提供内容

713

第五节 样品检测配合

720

一、 赤眼蜂种类比例检测

720

二、 赤眼蜂性能指标检测

741

三、 放蜂器质量检测配合

760

技术参数

混合赤眼蜂参数

每亩地放蜂器数量

每组放蜂器配置

放蜂器数量要求

1)严格依据本项目要求,每组精准配备2个放蜂器。在整个采购与投放过程中,严格遵循此标准,确保每组放蜂器数量不出现偏差。从采购环节的数量统计,到运输过程中的数量核对,再到实际投放时的数量确认,每一个环节都进行严格把控,以保证每组放蜂器数量的准确性。

2)确保每亩地能够获得6个放蜂器,这是满足生物防治水稻二化螟需求的关键。经过科学研究和实践验证,每亩地投放6个放蜂器能够达到最佳的防治效果。在实际操作中,根据土地面积精确计算所需放蜂器的组数,进而确保每亩地的放蜂器数量符合要求,为水稻提供有效的生物防治保障。

3)精确控制放蜂器的数量,保证每亩地的放蜂器投放量严格符合技术参数。建立完善的数量控制体系,从源头对放蜂器的生产数量进行精准规划,在运输和储存过程中进行实时监控,避免因各种因素导致数量的损耗或增加。在投放现场,再次进行数量核对,确保最终每亩地的放蜂器投放量与技术参数一致。

4)按照标准进行每组放蜂器的配置,杜绝出现数量短缺或过剩的情况。短缺会导致生物防治效果不佳,无法有效控制水稻二化螟的危害;而过剩则会造成资源的浪费,增加成本。在配置过程中,制定严格的配置流程和质量控制标准,对每一组放蜂器的数量进行严格检查,确保符合标准。

5)在配置过程中,仔细核对放蜂器数量,避免出现误差。采用双人核对制度,由两名专业人员分别对放蜂器数量进行核对,确保结果的准确性。同时,使用先进的计数设备和技术手段,提高核对的效率和精度。对核对过程进行详细记录,以便追溯和查询。

6)以每组2个放蜂器的标准,为每亩地提供科学合理的放蜂配置。这一标准是基于大量的实验和实践经验得出的,能够最大程度地发挥赤眼蜂的生物防治作用。在实际操作中,根据不同地块的具体情况,如水稻品种、种植密度、病虫害发生程度等,进行适当的调整和优化,确保放蜂配置的科学性和合理性。

7)建立放蜂器数量追溯体系,对每一个放蜂器的来源、去向进行详细记录。在采购时,记录放蜂器的生产批次、生产日期等信息;在运输过程中,记录运输时间、运输方式等信息;在投放时,记录投放地点、投放时间等信息。通过追溯体系,能够及时发现和解决放蜂器数量相关的问题,确保整个放蜂过程的可追溯性和可控性。

8)定期对放蜂器数量进行盘点和检查,确保库存数量与实际需求相符。制定详细的盘点计划,定期对放蜂器的库存进行全面盘点。在盘点过程中,仔细检查放蜂器的质量和数量,发现问题及时处理。同时,根据实际需求和库存情况,合理调整采购计划,确保放蜂器的供应稳定。

9)加强对放蜂人员的培训,提高其对放蜂器数量要求的认识和操作技能。通过培训,使放蜂人员了解放蜂器数量对生物防治效果的重要性,掌握正确的放蜂器配置和投放方法。在培训过程中,进行实际操作演练,让放蜂人员熟练掌握相关技能,确保放蜂工作的质量和效率。

10)与供应商建立长期稳定的合作关系,确保放蜂器的质量和数量供应。选择信誉良好、生产能力强的供应商,与其签订详细的采购合同,明确放蜂器的质量标准、数量要求、交货时间等条款。在合作过程中,加强对供应商的监督和管理,确保其能够按照合同要求提供符合标准的放蜂器。

稻螟赤眼蜂

赤眼蜂种类分布

赤眼蜂种类

每个放蜂器数量

所占比例

质量标准

松毛虫赤眼蜂

2500头

50%

国家农业行业标准一级赤眼蜂卵,须达到《中华人民共和国农业行业标准﹣﹣生物防治用赤眼蜂》(NY/T1166-2006)所规定标准,绿卵率≤2%;单卵蜂数80-100头之间;寄生率≥90%;羽化率≥85%;雌蜂率≥85%;畸形蜂≤5%;遗留蜂率≤10%

螟黄赤眼蜂

1500头

30%

吉林省地方标准达到优质螟黄赤眼蜂卵,须达到《吉林省地方标准——螟黄赤眼蜂工厂化生产技术规程》(DB22/T3199—2020)所规定标准,绿卵率≤2%;单卵蜂数80-100头之间;寄生率≥90%;羽化率≥80%;雌蜂率≥85%;畸形蜂≤5%,遗留蜂率≤12%

稻螟赤眼蜂

1000头

20%

须达到《吉林省地方标准——小卵蜂生产技术规程》(DB22/T3190—2020)所规定标准,寄生率≥85%;羽化率≥80%

1)每个放蜂器内含赤眼蜂5000头,其中松毛虫赤眼蜂2500头。松毛虫赤眼蜂在生物防治水稻二化螟中起着重要作用,其具有较强的寄生能力和适应性。在放蜂器的配置过程中,严格按照标准控制松毛虫赤眼蜂的数量,确保其在每个放蜂器中的比例准确,以保证其能够充分发挥防治作用。

2)螟黄赤眼蜂在每个放蜂器中为1500头。螟黄赤眼蜂对于水稻二化螟的防治也具有重要意义,其在特定环境下能够更好地寄生水稻二化螟卵。通过精确控制螟黄赤眼蜂的数量,使其在放蜂器中的分布符合技术要求,从而提高生物防治的效果。

3)稻螟赤眼蜂每个放蜂器配置1000头。稻螟赤眼蜂针对水稻二化螟也有一定的防治效果,合理的数量配置能够使其与其他两种赤眼蜂协同作用,增强对水稻二化螟的防治能力。在放蜂器的配置过程中,严格把控稻螟赤眼蜂的数量,确保其在放蜂器中的比例符合标准。

4)保证三种赤眼蜂在放蜂器中的比例准确,符合技术要求。这三种赤眼蜂在生物防治中各自发挥着不同的作用,准确的比例配置能够使它们相互配合,达到最佳的防治效果。建立严格的质量控制体系,对赤眼蜂的种类和数量进行严格检测和监控,确保放蜂器中赤眼蜂的比例符合技术要求。

5)严格按照标准进行赤眼蜂的种类分布,确保生物防治效果。不同种类的赤眼蜂对水稻二化螟的防治效果有所差异,只有按照标准进行合理分布,才能充分发挥它们的优势。在整个生产、运输和投放过程中,都严格遵循标准,确保赤眼蜂的种类分布符合要求,为生物防治提供有力保障。

6)在放蜂器配置过程中,精准控制不同种类赤眼蜂的数量。采用先进的计数设备和技术手段,对不同种类的赤眼蜂进行精确计数。在配置过程中,进行多次核对和检查,确保每个放蜂器中赤眼蜂的种类和数量准确无误。同时,对配置过程进行详细记录,以便追溯和查询。

7)加强对赤眼蜂质量的检测,确保其活性和寄生能力。在采购赤眼蜂时,对其质量进行严格检测,包括绿卵率、单卵蜂数、寄生率、羽化率等指标。在放蜂器配置前,再次对赤眼蜂的质量进行检测,确保其符合标准。在放蜂过程中,定期对赤眼蜂的活性和寄生情况进行监测,及时调整放蜂策略。

8)建立赤眼蜂种类分布档案,对每一个放蜂器中赤眼蜂的种类和数量进行详细记录。记录内容包括赤眼蜂的来源、生产批次、配置时间、投放地点等信息。通过档案管理,能够及时了解赤眼蜂的分布情况,为后续的防治工作提供参考依据。

9)根据不同地块的实际情况,对赤眼蜂的种类分布进行适当调整。不同地块的水稻品种、种植密度、病虫害发生程度等因素可能会有所不同,因此需要根据实际情况对赤眼蜂的种类分布进行调整。在投放前,对地块进行详细的调查和分析,制定个性化的放蜂方案,提高生物防治的针对性和有效性。

10)与专业的科研机构合作,不断优化赤眼蜂的种类分布方案。科研机构具有先进的技术和丰富的经验,能够为赤眼蜂的种类分布提供科学的指导和建议。通过合作,不断探索和改进赤眼蜂的种类分布方案,提高生物防治水稻二化螟的效果。

松毛虫赤眼蜂

放蜂器材质规格

1)放蜂器采用100%PBS生物基全降解树脂原料,确保环保可降解。这种原料具有良好的生物降解性能,在自然环境中能够逐渐分解,不会对土壤和水源造成污染。同时,它还具有一定的强度和稳定性,能够保证放蜂器在使用过程中的质量和性能。在采购放蜂器时,严格要求供应商提供符合标准的原料,并对原料进行质量检测,确保放蜂器的环保性能。

2)球体外直径严格控制为26mm,保证尺寸精确。精确的尺寸是放蜂器正常工作的基础,球体外直径的偏差可能会影响放蜂器的浮力和出蜂效果。在生产过程中,采用高精度的生产设备和工艺,严格控制球体外直径的尺寸误差。在检验环节,使用专业的测量工具对球体外直径进行检测,确保每个放蜂器的球体外直径都符合标准。

3)内口直径为25.1mm,符合技术参数标准。内口直径的大小直接影响赤眼蜂的出蜂情况,合适的内口直径能够保证赤眼蜂顺利出蜂。在生产过程中,对模具进行精确设计和加工,确保内口直径的精度。在质量检测时,对每个放蜂器的内口直径进行测量,不符合标准的放蜂器坚决不予使用。

4)漂浮边沿直径达到26.6mm,满足浮力设计要求。放蜂器需要在水面上漂浮,合适的漂浮边沿直径能够保证放蜂器在水面上保持稳定的状态。在设计和生产过程中,充分考虑浮力原理,合理确定漂浮边沿直径的大小。在实际使用前,对放蜂器的浮力进行测试,确保其能够满足使用要求。

5)球体上均匀分布6个狭长状出蜂口,出蜂口长2.5mm,宽0.5mm。这种设计能够保证赤眼蜂均匀、顺利地出蜂。在生产过程中,采用先进的加工工艺,确保出蜂口的尺寸和形状符合标准。在检验过程中,对出蜂口的数量、尺寸和分布情况进行详细检查,确保每个放蜂器的出蜂口都符合要求。

6)严格把控放蜂器的材质和规格,确保其质量和性能。建立完善的质量控制体系,从原料采购、生产加工到成品检验,每一个环节都进行严格把控。对放蜂器的材质、尺寸、性能等方面进行全面检测,确保其符合本项目的技术要求。同时,加强对供应商的管理和监督,确保其能够提供高质量的放蜂器。

7)对放蜂器的外观进行检查,确保表面光滑、无瑕疵。外观质量不仅影响放蜂器的美观度,还可能会影响其使用性能。在生产过程中,对放蜂器的表面进行精细处理,确保表面光滑。在检验过程中,对放蜂器的外观进行仔细检查,发现有瑕疵的放蜂器及时进行处理。

8)进行放蜂器的抗压测试,确保其在运输和使用过程中不会损坏。放蜂器在运输和使用过程中可能会受到一定的压力,抗压能力是其重要的性能指标之一。在生产过程中,对放蜂器进行抗压测试,确保其能够承受一定的压力而不损坏。在包装和运输过程中,采取适当的防护措施,减少放蜂器受到的压力。

9)对放蜂器的密封性进行检测,防止赤眼蜂在运输和储存过程中逃逸。良好的密封性能够保证赤眼蜂在放蜂器内的存活和活性。在生产过程中,对放蜂器的密封性能进行严格检测,确保其密封良好。在包装和储存过程中,采取密封措施,防止赤眼蜂逃逸。

10)建立放蜂器质量追溯体系,对每一个放蜂器的质量情况进行详细记录。记录内容包括放蜂器的生产批次、生产日期、检验情况、使用地点等信息。通过追溯体系,能够及时发现和解决放蜂器质量相关的问题,确保整个放蜂过程的质量和安全。

放蜂器抗压测试

分三次释放安排

每次释放数量

1)每次释放2个放蜂器,确保释放的规律性和科学性。按照这一固定数量进行释放,能够使赤眼蜂在田间均匀分布,持续发挥对水稻二化螟的防治作用。在每次释放前,对放蜂器的数量进行再次核对,确保准确无误。同时,制定详细的释放计划,明确每次释放的时间和地点,保证释放工作的有序进行。

2)三次释放累计可使每亩地获得6个放蜂器。根据科学研究和实践经验,每亩地投放6个放蜂器能够达到最佳的生物防治效果。通过分三次释放,每次释放2个放蜂器,能够使赤眼蜂在不同的时间段陆续发挥作用,提高防治的时效性和持久性。在释放过程中,严格按照计划进行,确保每亩地最终获得的放蜂器数量符合要求。

3)严格按照分三次释放的安排,每次提供准确数量的放蜂器。从放蜂器的采购、储存到实际释放,每一个环节都进行严格的数量控制。在采购时,根据释放计划确定采购数量;在储存过程中,定期对放蜂器的数量进行盘点;在释放时,由专人负责放蜂器的发放和投放,确保每次释放的数量准确。

4)保证每次释放的放蜂器数量一致,不出现波动。稳定的释放数量能够保证赤眼蜂在田间的分布均匀性和防治效果的稳定性。建立完善的数量控制机制,对每次释放的放蜂器数量进行严格监督和检查。在释放过程中,如发现数量异常,及时进行调整和纠正。

5)在释放过程中,精确记录每次释放的放蜂器数量。记录内容包括释放时间、释放地点、释放数量等信息。通过详细的记录,能够及时了解释放工作的进展情况,为后续的防治工作提供参考依据。同时,对记录数据进行分析和总结,不断优化释放方案。

6)以每次2个放蜂器的标准,完成三次释放任务。在整个释放过程中,始终坚持这一标准,确保释放工作的规范化和标准化。加强对放蜂人员的培训,使其熟悉释放标准和操作流程,提高释放工作的质量和效率。

7)对每次释放的放蜂器进行编号管理,便于追溯和查询。在放蜂器上标注唯一的编号,记录每个放蜂器的释放时间、地点和相关信息。通过编号管理,能够及时了解每个放蜂器的使用情况,发现问题及时处理。同时,也便于对释放效果进行评估和分析。

8)在释放过程中,安排专人负责监督,确保释放数量和质量。监督人员对每次释放的放蜂器数量、质量和释放方式进行全程监督,发现问题及时纠正。同时,对放蜂人员的操作进行指导和培训,提高其工作的规范性和准确性。

9)根据天气情况和水稻生长状况,灵活调整释放计划。如遇到恶劣天气或水稻生长异常等情况,及时调整释放时间和数量,确保赤眼蜂的释放效果。在调整释放计划时,充分考虑各种因素的影响,制定合理的调整方案,并及时通知相关人员。

10)定期对释放效果进行评估,根据评估结果调整释放策略。通过对水稻二化螟的发生情况、赤眼蜂的寄生率等指标进行监测和分析,评估释放效果。根据评估结果,对释放时间、数量、方式等进行调整和优化,提高生物防治的效果。

释放时间间隔

1)合理安排三次释放的时间间隔,确保赤眼蜂发挥最佳防治效果。根据水稻二化螟的生长周期和特点,科学确定每次释放的时间点。在不同的生长阶段,水稻二化螟的卵孵化情况和活动规律不同,合理的时间间隔能够使赤眼蜂在最适宜的时机发挥作用,提高寄生率和防治效果。

2)根据水稻二化螟的生长周期和特点,确定科学的释放时间。通过对水稻二化螟的监测和研究,了解其卵孵化高峰期、幼虫活动期等关键时期。在这些关键时期前适时释放赤眼蜂,能够使其更好地寄生水稻二化螟卵,减少害虫的数量。同时,考虑到赤眼蜂的寿命和繁殖周期,合理安排释放时间,确保赤眼蜂在田间持续发挥作用。

3)严格按照预定的时间间隔进行放蜂器释放,不随意更改。制定详细的释放时间表,并严格执行。在释放前,提前做好准备工作,确保放蜂器和相关设备齐全。在释放过程中,按照时间表的要求,准时进行释放,保证释放工作的有序进行。如因特殊情况需要调整时间间隔,必须经过科学论证和相关部门的批准。

4)确保每次释放的时间间隔均匀,保证赤眼蜂持续发挥作用。均匀的时间间隔能够使赤眼蜂在田间保持相对稳定的数量和分布,持续对水稻二化螟进行防治。通过合理安排时间间隔,避免出现赤

混合蜂种组成比例

松毛虫赤眼蜂数量

单放蜂器数量

数量精准把控

在培育松毛虫赤眼蜂的过程中,我公司采用先进的计数设备和专业的操作流程,确保每个放蜂器内松毛虫赤眼蜂数量精准为2500头。通过高精度的计数设备,能够快速且准确地统计出蜂的数量。同时,专业人员严格按照操作流程进行操作,减少人为误差。在计数过程中,会进行多次核对,确保每一个放蜂器内的蜂数量都符合标准。此外,还会定期对计数设备进行校准和维护,保证其计数的准确性和稳定性。这样的操作流程和设备的使用,能够最大程度地保证每个放蜂器内松毛虫赤眼蜂数量的精准性,为生物防治水稻二化螟提供有力保障。

多次核对确认

在放蜂器封装前,会进行多次数量核对,以防止出现数量偏差。首先,在计数完成后,会有专门的人员进行第一次核对,确保计数结果的准确性。然后,在封装过程中,还会再次进行核对,检查放蜂器内的蜂数量是否与记录一致。最后,在封装完成后,会进行抽样核对,随机抽取一定数量的放蜂器,检查其中松毛虫赤眼蜂的数量。通过这三次核对,能够最大程度地减少数量偏差的出现。如果在核对过程中发现数量不符的情况,会及时进行调整,确保每一个放蜂器内的蜂数量都符合标准。这样的多次核对确认机制,能够保证松毛虫赤眼蜂的投放数量准确无误,提高生物防治的效果。

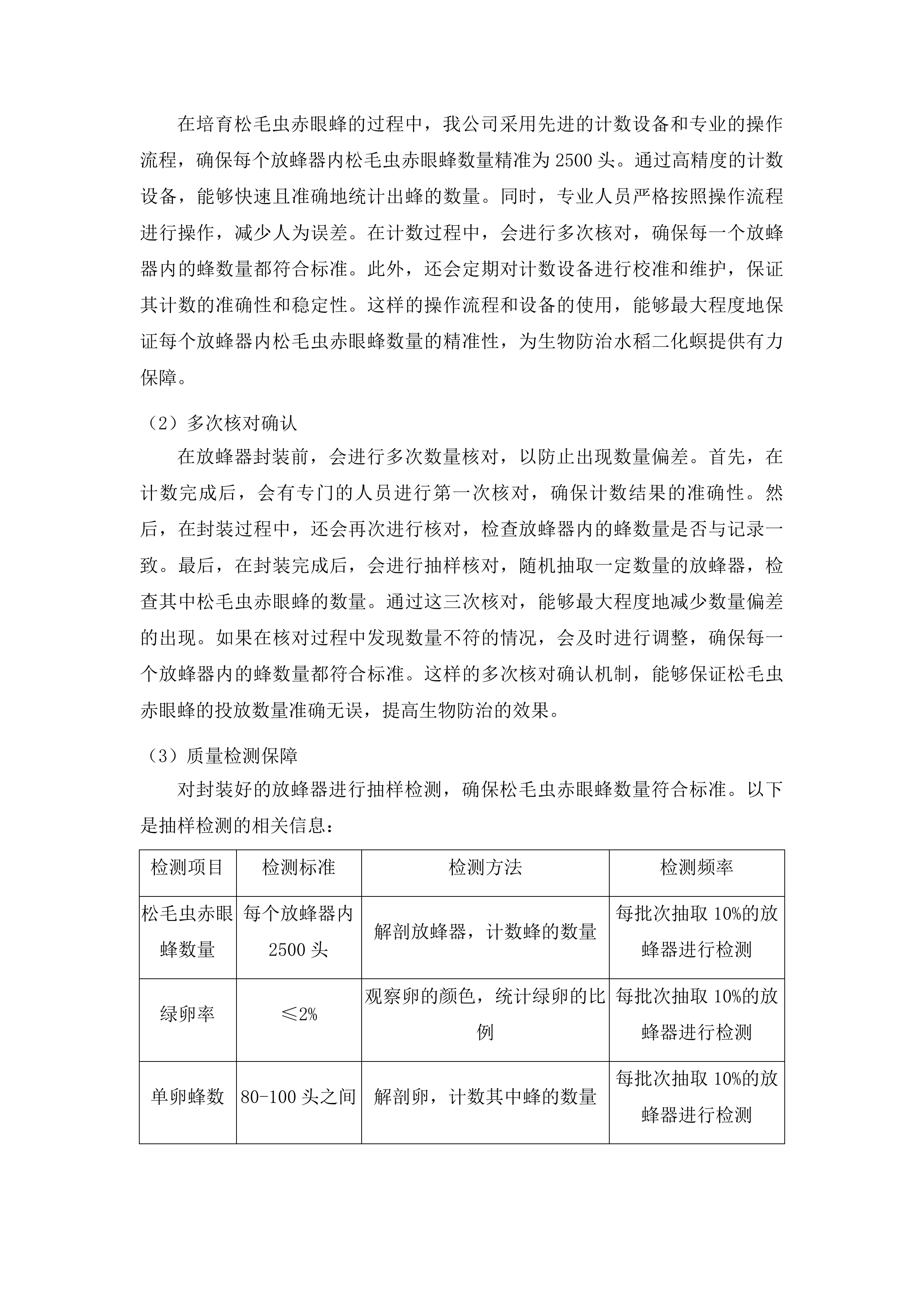

质量检测保障

对封装好的放蜂器进行抽样检测,确保松毛虫赤眼蜂数量符合标准。以下是抽样检测的相关信息:

检测项目

检测标准

检测方法

检测频率

松毛虫赤眼蜂数量

每个放蜂器内2500头

解剖放蜂器,计数蜂的数量

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

绿卵率

≤2%

观察卵的颜色,统计绿卵的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

单卵蜂数

80-100头之间

解剖卵,计数其中蜂的数量

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

寄生率

≥90%

观察卵的寄生情况,统计寄生卵的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

羽化率

≥85%

观察蜂的羽化情况,统计羽化蜂的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

雌蜂率

≥85%

观察蜂的性别,统计雌蜂的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

畸形蜂

≤5%

观察蜂的形态,统计畸形蜂的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

遗留蜂率

≤10%

观察放蜂器内遗留蜂的情况,统计遗留蜂的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

每亩地数量

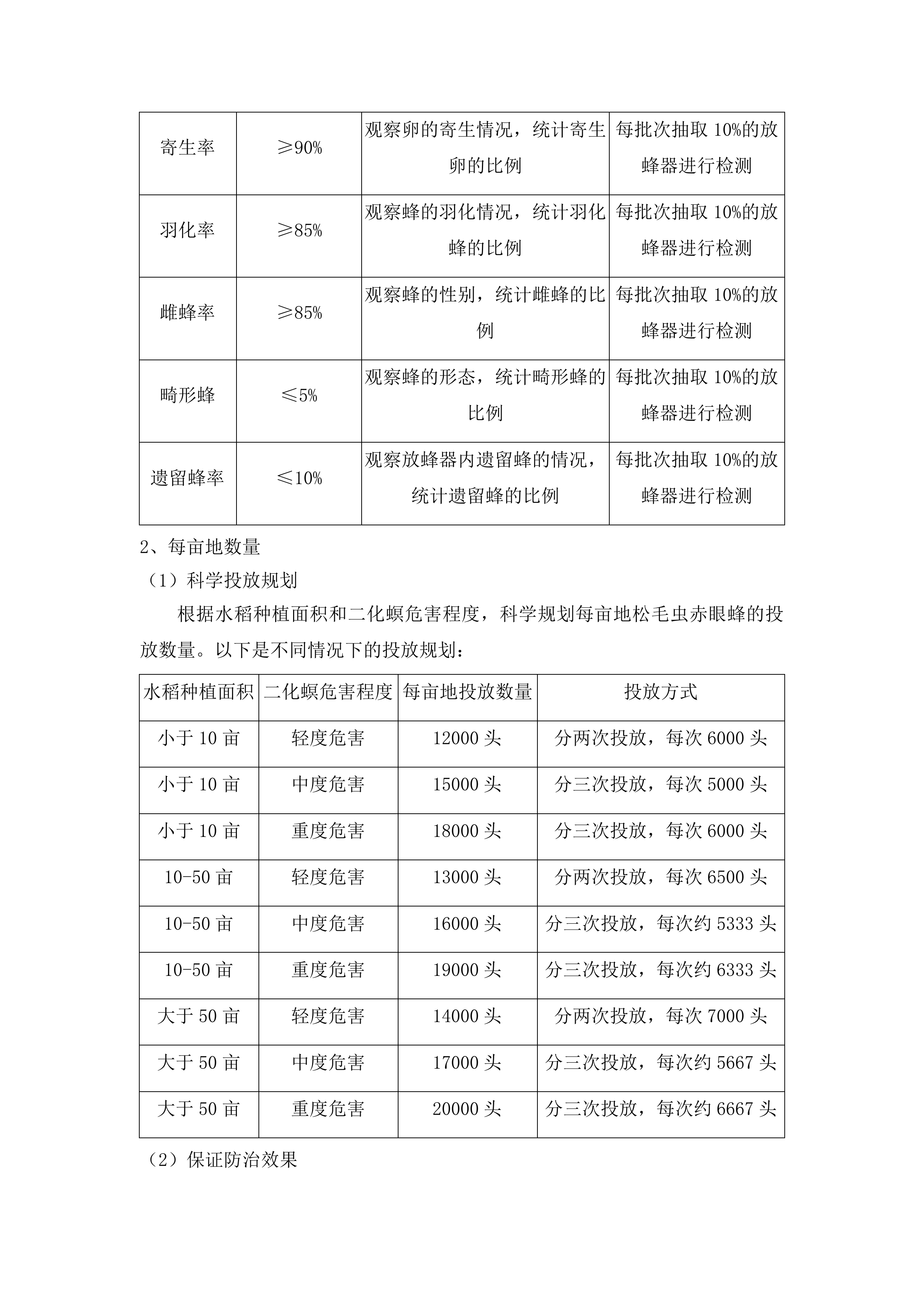

科学投放规划

根据水稻种植面积和二化螟危害程度,科学规划每亩地松毛虫赤眼蜂的投放数量。以下是不同情况下的投放规划:

水稻种植面积

二化螟危害程度

每亩地投放数量

投放方式

小于10亩

轻度危害

12000头

分两次投放,每次6000头

小于10亩

中度危害

15000头

分三次投放,每次5000头

小于10亩

重度危害

18000头

分三次投放,每次6000头

10-50亩

轻度危害

13000头

分两次投放,每次6500头

10-50亩

中度危害

16000头

分三次投放,每次约5333头

10-50亩

重度危害

19000头

分三次投放,每次约6333头

大于50亩

轻度危害

14000头

分两次投放,每次7000头

大于50亩

中度危害

17000头

分三次投放,每次约5667头

大于50亩

重度危害

20000头

分三次投放,每次约6667头

保证防治效果

确保每亩地投放15000头松毛虫赤眼蜂,有效提高生物防治水稻二化螟的效果。松毛虫赤眼蜂是一种寄生性昆虫,能够寄生在水稻二化螟的卵内,从而抑制二化螟的繁殖。每亩地投放15000头松毛虫赤眼蜂,可以保证在水稻田中形成足够的寄生密度,提高对二化螟卵的寄生率。同时,分三次释放,每次2个放蜂器,能够使松毛虫赤眼蜂在不同的时间段内持续发挥作用,更好地控制二化螟的危害。此外,还会根据水稻的生长阶段和二化螟的发生情况,对投放数量和时间进行适当调整,以确保防治效果的最大化。通过这样的投放方式和数量控制,可以有效地减少水稻二化螟的危害,提高水稻的产量和质量。

数据统计分析

对不同地块的投放数据进行统计分析,为后续防治工作提供参考。会记录每个地块的水稻种植面积、二化螟危害程度、松毛虫赤眼蜂的投放数量和时间等信息。然后,对这些数据进行整理和分析,比较不同地块的防治效果。通过分析数据,可以了解松毛虫赤眼蜂在不同环境下的防治效果,找出影响防治效果的因素。例如,如果发现某个地块的防治效果不佳,可能是由于投放数量不足、投放时间不合适或者环境因素等原因导致的。根据分析结果,可以对后续的防治工作进行调整,如增加投放数量、调整投放时间或者改善环境条件等。这样的数据统计分析能够提高防治工作的科学性和有效性,为水稻的安全生产提供保障。

总供应数量

精准计算总量

根据每个放蜂器内松毛虫赤眼蜂的数量和总组数,精准计算出总供应数量。已知每个放蜂器内松毛虫赤眼蜂数量为2500头,总组数为78.6万组。则总供应数量为2500×786000=1965000000头。在计算过程中,会采用精确的计算方法,避免出现计算误差。同时,还会对计算结果进行多次核对,确保总供应数量的准确性。这样精准的计算能够为松毛虫赤眼蜂的生产和供应提供可靠的依据,保证项目的顺利进行。

合理安排生产

根据总供应数量,合理安排松毛虫赤眼蜂的培育生产计划。会根据总供应数量和生产周期,确定每个阶段的生产任务。例如,如果生产周期为1个月,总供应数量为1965000000头,则每个月需要生产的数量为1965000000头。然后,再将每个月的生产任务分配到每周和每天。在生产过程中,会严格按照生产计划进行操作,确保生产进度的顺利进行。同时,还会对生产过程进行监控和管理,及时发现和解决生产中出现的问题。例如,如果发现某个环节的生产效率低下,会及时调整生产工艺或者增加生产设备,以提高生产效率。这样合理的生产安排能够保证松毛虫赤眼蜂的供应满足项目的需求。

动态调整供应

根据项目进度和实际需求,动态调整松毛虫赤眼蜂的供应数量。在项目实施过程中,会密切关注项目的进度和二化螟的发生情况。如果发现项目进度加快或者二化螟的危害程度加重,会及时增加松毛虫赤眼蜂的供应数量。相反,如果项目进度放缓或者二化螟的危害程度减轻,会适当减少供应数量。同时,还会与客户保持密切沟通,了解他们的实际需求,根据客户的反馈及时调整供应计划。例如,如果客户提出需要提前或者推迟供应,会根据客户的要求进行调整。这样动态的供应调整能够更好地满足项目的实际需求,提高生物防治的效果。

螟黄赤眼蜂占比

单放蜂器占比

比例严格控制

在培育和封装过程中,严格控制螟黄赤眼蜂的占比,确保每个放蜂器内为30%。会采用先进的培育技术和精确的计数设备,保证螟黄赤眼蜂的数量准确。在封装过程中,会按照30%的比例将螟黄赤眼蜂与其他蜂种混合。同时,会有专门的人员进行监督和检查,确保每一个放蜂器内的占比都符合标准。如果发现占比不符合要求,会及时进行调整,重新封装。此外,还会定期对封装好的放蜂器进行抽样检测,验证占比是否准确。通过这样严格的控制和检测,可以保证每个放蜂器内螟黄赤眼蜂的占比稳定在30%,为生物防治提供可靠的保障。

质量检测验证

通过抽样检测,验证每个放蜂器内螟黄赤眼蜂的占比是否符合标准。以下是抽样检测的相关信息:

检测项目

检测标准

检测方法

检测频率

螟黄赤眼蜂占比

30%

解剖放蜂器,统计螟黄赤眼蜂的数量并计算占比

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

绿卵率

≤2%

观察卵的颜色,统计绿卵的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

单卵蜂数

80-100头之间

解剖卵,计数其中蜂的数量

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

寄生率

≥90%

观察卵的寄生情况,统计寄生卵的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

羽化率

≥80%

观察蜂的羽化情况,统计羽化蜂的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

雌蜂率

≥85%

观察蜂的性别,统计雌蜂的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

畸形蜂

≤5%

观察蜂的形态,统计畸形蜂的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

遗留蜂率

≤12%

观察放蜂器内遗留蜂的情况,统计遗留蜂的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

数据记录存档

对每个放蜂器内螟黄赤眼蜂的占比数据进行记录存档,以备查询。会记录每个放蜂器的编号、螟黄赤眼蜂的占比、检测时间等信息。这些数据会被存储在专门的数据库中,方便后续的查询和分析。通过数据记录存档,可以对螟黄赤眼蜂的生产和质量进行追溯。例如,如果在后续的使用过程中发现某个放蜂器的防治效果不佳,可以通过查询数据记录,了解该放蜂器内螟黄赤眼蜂的占比情况,找出可能的原因。同时,也可以对不同批次的放蜂器进行比较和分析,总结经验教训,不断提高生产质量。这样的数据记录存档能够为项目的管理和质量控制提供有力的支持。

每亩地占比

科学配比作用

确保每亩地螟黄赤眼蜂占比30%,与其他蜂种科学配比,提高生物防治效果。螟黄赤眼蜂与松毛虫赤眼蜂、稻螟赤眼蜂等蜂种具有不同的寄生习性和防治特点。将螟黄赤眼蜂占比控制在30%,可以使不同蜂种之间相互配合,发挥协同作用。例如,松毛虫赤眼蜂对水稻二化螟的卵寄生率较高,而螟黄赤眼蜂对某些特定环境下的二化螟卵具有更好的寄生效果。通过科学配比,可以扩大对二化螟卵的寄生范围,提高防治效果。同时,还会根据水稻的生长阶段和二化螟的发生情况,对蜂种的配比进行适当调整,以确保在不同的情况下都能达到最佳的防治效果。这样的科学配比能够充分发挥各种蜂种的优势,提高生物防治的效率和质量。

防治效果评估

对每亩地螟黄赤眼蜂的防治效果进行评估,根据结果调整占比。会在投放蜂种后,定期对水稻田中二化螟的危害情况进行调查和统计。通过比较投放前后二化螟的数量和危害程度,评估螟黄赤眼蜂的防治效果。如果发现防治效果不佳,会分析可能的原因,如占比不合理、投放时间不合适等。然后,根据分析结果对螟黄赤眼蜂的占比进行调整。例如,如果发现螟黄赤眼蜂的防治效果不明显,可能会适当增加其占比。相反,如果发现螟黄赤眼蜂的数量过多,导致其他蜂种的作用受到影响,会适当减少其占比。通过这样的评估和调整,可以不断优化蜂种的配比,提高生物防治的效果。

长期数据跟踪

对不同地块每亩地螟黄赤眼蜂的占比和防治效果进行长期数据跟踪。会建立专门的数据跟踪系统,记录每个地块的水稻种植面积、螟黄赤眼蜂的占比、投放时间、防治效果等信息。随着时间的推移,积累大量的数据。通过对这些数据的分析,可以了解螟黄赤眼蜂在不同地块和不同年份的防治效果变化趋势。例如,可能会发现某些地块在某些年份螟黄赤眼蜂的防治效果较好,而在其他年份效果不佳。通过分析这些数据,可以找出影响防治效果的因素,如气候条件、水稻品种等。根据分析结果,可以对不同地块的蜂种配比和投放策略进行调整,以提高长期的防治效果。这样的长期数据跟踪能够为生物防治提供科学的依据,实现可持续的防治目标。

整体供应占比

全局比例把控

从整体项目供应角度,严格把控螟黄赤眼蜂的占比为30%。在生产过程中,会根据总供应数量和30%的占比要求,精确计算出螟黄赤眼蜂的生产数量。同时,会对生产过程进行严格的监控和管理,确保每一批次的产品中螟黄赤眼蜂的占比都符合标准。在供应过程中,也会对每一个放蜂器进行检查,防止出现占比偏差的情况。通过这样的全局比例把控,可以保证整个项目中螟黄赤眼蜂的供应质量和占比的稳定性,为生物防治提供可靠的基础。

生产计划调整

根据整体供应占比,及时调整螟黄赤眼蜂的生产计划。如果在生产过程中发现实际生产的螟黄赤眼蜂占比与计划占比存在偏差,会及时分析原因并进行调整。例如,如果发现实际占比低于30%,可能是由于生产工艺问题或者原材料供应不足导致的。会及时调整生产工艺,增加原材料的供应,以提高螟黄赤眼蜂的生产数量。相反,如果发现实际占比高于30%,会适当减少生产数量,避免资源浪费。同时,还会根据项目的进度和需求,对生产计划进行动态调整。例如,如果项目进度加快,需要增加供应数量,会相应地增加生产计划。这样的生产计划调整能够保证螟黄赤眼蜂的供应满足项目的需求,同时保持占比的稳定。

质量监督检查

加强对整体供应中螟黄赤眼蜂占比的质量监督检查。会建立严格的质量监督体系,对生产、包装、运输等各个环节进行监督检查。在生产环节,会定期对产品进行抽样检测,检查螟黄赤眼蜂的占比和质量是否符合标准。在包装环节,会检查包装是否规范,是否能够保证蜂种的存活和质量。在运输环节,会监控运输条件,确保蜂种在运输过程中不受损坏。以下是质量监督检查的相关信息:

检查环节

检查内容

检查标准

检查频率

生产环节

螟黄赤眼蜂占比、质量指标

占比30%,各项质量指标符合相关标准

每天抽取10%的产品进行检测

包装环节

包装规范、标识清晰

符合包装要求

每批次产品进行检查

运输环节

运输条件、蜂种存活情况

温度、湿度等运输条件符合要求,蜂种存活率≥90%

每次运输进行检查

稻螟赤眼蜂配比

单放蜂器配比

精确配比操作

在培育和封装过程中,精确控制稻螟赤眼蜂与其他蜂种的配比为1:5。会采用先进的培育技术和精确的计数设备,保证稻螟赤眼蜂的数量准确。在封装过程中,会按照1:5的比例将稻螟赤眼蜂与其他蜂种混合。同时,会有专门的人员进行监督和检查,确保每一个放蜂器内的配比都符合标准。如果发现配比不符合要求,会及时进行调整,重新封装。此外,还会定期对封装好的放蜂器进行抽样检测,验证配比是否准确。通过这样精确的操作和检测,可以保证每个放蜂器内稻螟赤眼蜂与其他蜂种的配比稳定在1:5,为生物防治提供可靠的保障。

质量检验把关

对每个放蜂器进行质量检验,确保稻螟赤眼蜂的配比符合标准。以下是质量检验的相关信息:

检验项目

检验标准

检验方法

检验频率

稻螟赤眼蜂配比

1:5

解剖放蜂器,统计稻螟赤眼蜂和其他蜂种的数量并计算配比

每批次抽取10%的放蜂器进行检验

寄生率

≥85%

观察卵的寄生情况,统计寄生卵的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检验

羽化率

≥80%

观察蜂的羽化情况,统计羽化蜂的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检验

配比调整优化

根据实际情况,对稻螟赤眼蜂的配比进行调整优化。会在项目实施过程中,密切关注水稻二化螟的发生情况和防治效果。如果发现当前的配比不能满足防治需求,会分析原因并进行调整。例如,如果发现稻螟赤眼蜂的防治效果不明显,可能是由于其数量不足或者与其他蜂种的协同作用不佳导致的。会适当增加稻螟赤眼蜂的数量或者调整与其他蜂种的配比。相反,如果发现稻螟赤眼蜂的数量过多,导致资源浪费或者影响其他蜂种的作用,会适当减少其数量。同时,还会根据水稻的生长阶段和环境条件等因素,对配比进行动态调整。通过这样的调整优化,可以使稻螟赤眼蜂与其他蜂种更好地配合,提高生物防治的效果。

每亩地配比

科学配比依据

依据水稻二化螟的发生规律和防治需求,确定每亩地稻螟赤眼蜂的合理配比。水稻二化螟的发生与水稻的生长阶段、气候条件等因素密切相关。在不同的生长阶段和环境条件下,二化螟的卵分布和孵化情况不同。根据这些规律和防治需求,确定稻螟赤眼蜂与其他蜂种的合理配比。例如,在水稻生长前期,二化螟的卵相对较少,此时可以适当减少稻螟赤眼蜂的数量,增加其他蜂种的比例。而在水稻生长后期,二化螟的卵数量增加,需要适当增加稻螟赤眼蜂的数量。同时,还会考虑不同蜂种的防治特点和协同作用,使它们能够在不同的情况下发挥最佳的防治效果。通过这样科学的配比依据,可以提高生物防治的针对性和有效性。

协同防治作用

合理的配比使稻螟赤眼蜂与其他蜂种协同发挥作用,提高生物防治效果。稻螟赤眼蜂与松毛虫赤眼蜂、螟黄赤眼蜂等蜂种具有不同的寄生习性和防治特点。通过合理的配比,可以使它们在水稻田中形成互补的防治体系。例如,稻螟赤眼蜂对某些特定类型的二化螟卵具有较好的寄生效果,而松毛虫赤眼蜂对其他类型的卵寄生率较高。将它们按照合理的比例投放,可以扩大对二化螟卵的寄生范围,提高防治效果。同时,不同蜂种之间还可能存在协同作用,如相互促进寄生、抑制二化螟的抗性等。通过发挥这种协同作用,可以进一步提高生物防治的效率和质量。

效果评估反馈

对每亩地稻螟赤眼蜂的防治效果进行评估,根据反馈调整配比。会在投放蜂种后,定期对水稻田中二化螟的危害情况进行调查和统计。通过比较投放前后二化螟的数量和危害程度,评估稻螟赤眼蜂的防治效果。如果发现防治效果不佳,会分析可能的原因,如配比不合理、投放时间不合适等。然后,根据分析结果对稻螟赤眼蜂的配比进行调整。例如,如果发现稻螟赤眼蜂的防治效果不明显,可能会适当增加其数量或者调整与其他蜂种的配比。相反,如果发现稻螟赤眼蜂的数量过多,导致其他蜂种的作用受到影响,会适当减少其数量。通过这样的效果评估反馈,可以不断优化蜂种的配比,提高生物防治的效果。

总体供应配比

稳定配比保障

在总体供应中,确保稻螟赤眼蜂的配比稳定,保障项目防治效果。会在生产和供应过程中,严格按照确定的配比进行操作。在生产环节,会精确控制稻螟赤眼蜂的数量和与其他蜂种的比例。在供应环节,会对每一个放蜂器进行检查,确保其配比符合标准。同时,还会建立质量追溯体系,对每一批次的产品进行记录和跟踪。如果发现某个批次的配比出现偏差,会及时采取措施进行调整和处理。通过这样的稳定配比保障,可以保证在整个项目中稻螟赤眼蜂能够与其他蜂种协同发挥作用,有效地防治水稻二化螟。

生产供应协调

协调好稻螟赤眼蜂的生产和供应,保证总体配比符合要求。会根据项目的需求和进度,制定详细的生产计划和供应方案。在生产过程中,会合理安排生产资源,确保稻螟赤眼蜂的生产数量和质量。同时,会与供应商保持密切沟通,确保原材料的及时供应。在供应过程中,会根据项目的实际需求,合理安排运输和投放时间,保证蜂种能够及时到达项目地点并发挥作用。例如,如果项目需要在某个时间段内集中投放大量的蜂种,会提前做好生产和运输准备,确保供应的及时性和稳定性。通过这样的生产供应协调,可以保证总体配比符合要求,为项目的顺利实施提供保障。

动态监测调整

对总体供应中稻螟赤眼蜂的配比进行动态监测和调整。会建立实时的监测系统,对生产、运输、投放等各个环节的配比情况进行监测。如果发现配比出现偏差,会及时分析原因并进行调整。例如,如果在生产过程中发现稻螟赤眼蜂的数量不足,会及时增加生产数量。如果在运输过程中发现蜂种的存活率较低,导致配比发生变化,会采取措施提高存活率或者调整后续的供应计划。同时,还会根据项目的实际情况和防治效果,对配比进行动态调整。例如,如果发现某个区域的二化螟危害程度加重,会适当增加该区域稻螟赤眼蜂的投放比例。通过这样的动态监测调整,可以保证总体供应中稻螟赤眼蜂的配比始终符合要求,提高生物防治的效果。

单放蜂器总蜂量

蜂量标准设定

标准制定依据

根据生物防治水稻二化螟的实际需求和相关研究,制定每个放蜂器5000头的总蜂量标准。经过大量的实验和实践研究发现,每个放蜂器内放置5000头蜂,可以在水稻田中形成足够的寄生密度,有效地防治水稻二化螟。同时,这个数量也考虑到了放蜂器的承载能力和蜂种的生存空间。如果蜂量过多,可能会导致放蜂器内的环境恶化,影响蜂种的存活和繁殖。而如果蜂量过少,则无法达到理想的防治效果。因此,综合考虑各种因素,制定了每个放蜂器5000头的总蜂量标准。这样的标准能够在保证防治效果的同时,确保蜂种的生存和繁殖环境良好。

生产严格遵循

在生产过程中,严格遵循每个放蜂器总蜂量为5000头的标准。会采用先进的培育和计数技术,确保每一个放蜂器内的蜂量准确无误。在计数过程中,会进行多次核对,避免出现误差。同时,会对生产过程进行严格的监控和管理,确保每一个环节都符合标准。以下是生产过程中的相关信息:

生产环节

操作内容

操作标准

操作频率

培育环节

控制蜂种的繁殖数量

每批培育的蜂种数量满足生产需求,且质量符合标准

每天进行监控和调整

计数环节

精确统计蜂的数量

每个放蜂器内蜂量为5000头,误差范围≤±1%

每个放蜂器进行计数

封装环节

将蜂装入放蜂器

封装牢固,无蜂逃逸

每批次产品进行检查

质量检测核实

对生产好的放蜂器进行质量检测,核实总蜂量是否符合标准。会采用抽样检测的方法,从每批次产品中抽取一定数量的放蜂器进行检查。在检测过程中,会解剖放蜂器,精确统计其中蜂的数量。如果发现某个放蜂器的总蜂量不符合标准,会对该批次产品进行进一步的检查和处理。同时,还会检查蜂的质量指标,如绿卵率、寄生率、羽化率等。以下是质量检测的相关信息:

检测项目

检测标准

检测方法

检测频率

总蜂量

5000头,误差范围≤±1%

解剖放蜂器,计数蜂的数量

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

绿卵率

≤2%

观察卵的颜色,统计绿卵的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

寄生率

≥90%

观察卵的寄生情况,统计寄生卵的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

羽化率

≥85%

观察蜂的羽化情况,统计羽化蜂的比例

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

蜂量精准控制

先进技术应用

采用先进的培育和计数技术,提高总蜂量的精准控制水平。在培育环节,会使用先进的养殖设备和技术,模拟自然环境,为蜂种提供良好的生存和繁殖条件。通过精确控制温度、湿度、光照等环境因素,提高蜂种的繁殖效率和质量。在计数环节,会采用高精度的计数设备,能够快速且准确地统计出蜂的数量。同时,会结合图像识别和人工智能技术,对计数结果进行验证和修正,减少人为误差。以下是先进技术应用的相关信息:

技术类型

技术名称

应用环节

应用效果

培育技术

智能养殖系统

培育环节

提高蜂种的繁殖效率和质量,繁殖率提高20%

计数技术

高精度计数设备

计数环节

计数准确率提高至99%以上

验证技术

图像识别和人工智能技术

计数环节

减少人为误差,误差范围控制在±0.5%以内

误差范围设定

设定每个放蜂器总蜂量的误差范围,并严格控制在极小范围内。经过多次实验和实践验证,将误差范围设定为±1%。在生产过程中,会采取一系列措施来确保误差控制在这个范围内。在计数环节,会进行多次核对和验证,确保计数结果的准确性。在封装环节,会对每个放蜂器进行检查,防止出现蜂逃逸或者混入其他杂质的情况。同时,会对生产设备进行定期的校准和维护,保证其精度和稳定性。如果发现某个放蜂器的总蜂量超出误差范围,会及时进行调整和处理。通过这样严格的误差控制,可以保证每个放蜂器的总蜂量都在规定的范围内,提高产品的质量和稳定性。

实时监控调整

在生产过程中,实时监控总蜂量,及时调整确保精准度。会建立实时的监控系统,对计数、封装等关键环节进行监控。在计数环节,监控设备会实时显示蜂的数量,一旦发现数量异常,会立即发出警报。操作人员可以根据警报信息及时进行调整,如重新计数或者检查设备是否正常。在封装环节,会检查放蜂器内的蜂量是否符合标准,如果发现不符合,会及时进行补充或者调整。以下是实时监控调整的相关信息:

监控环节

监控内容

监控标准

处理方式

计数环节

蜂的数量

每个放蜂器内蜂量为5000头,误差范围≤±1%

重新计数或者检查设备

封装环节

放蜂器内蜂量

符合标准

补充或者调整蜂量

蜂量质量保障

质量筛选标准

制定严格的蜂种质量筛选标准,确保每个放蜂器内蜂的质量。会从多个方面对蜂种进行筛选。在蜂种来源方面,选择优质的种蜂,确保其遗传性能良好。在繁殖过程中,会对蜂种的繁殖情况进行监控,淘汰繁殖能力差或者有疾病的蜂种。在羽化后,会对蜂的形态、活力等进行检查,筛选出健康、强壮的蜂。以下是质量筛选标准的相关内容:

筛选方面

筛选指标

筛选标准

蜂种来源

种蜂质量

遗传性能良好,无疾病

繁殖过程

繁殖能力

繁殖率≥80%

羽化后

形态和活力

形态正常,活力强,飞行能力良好

培育环境优化

优化培育环境,提高蜂的质量和活力。会对培育环境的温度、湿度、光照等因素进行精确控制。根据蜂种的生长特点和需求,将温度控制在适宜的范围内,一般为25-28℃。湿度控制在60%-70%,以保证蜂种的生存和繁殖环境良好。同时,会提供充足的光照,促进蜂种的生长和发育。此外,还会定期对培育场地进行清洁和消毒,防止疾病的传播。在饲料方面,会提供营养丰富、均衡的饲料,满足蜂种的营养需求。通过这样的环境优化,可以提高蜂的质量和活力,使其更好地发挥生物防治作用。

质量检测体系

建立完善的质量检测体系,对每个放蜂器内蜂的质量进行检测。会从多个方面对蜂的质量进行检测。在蜂的数量方面,确保每个放蜂器内蜂量为5000头,误差范围在±1%以内。在蜂的健康状况方面,检查蜂是否有疾病、畸形等情况。同时,会检测蜂的寄生率、羽化率等指标,评估其防治效果。以下是质量检测体系的相关信息:

检测方面

检测指标

检测方法

检测频率

蜂的数量

总蜂量

解剖放蜂器,计数蜂的数量

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

健康状况

疾病、畸形情况

观察蜂的形态和行为

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

防治效果

寄生率、羽化率

观察卵的寄生情况和蜂的羽化情况

每批次抽取10%的放蜂器进行检测

松毛虫赤眼蜂参数

国家行业标准执行

一级赤眼蜂卵标准

严格遵循标准

种蜂选择把关

在本项目中,挑选品质优良、遗传性状稳定的种蜂作为培育基础至关重要。这是保证子代赤眼蜂质量的关键第一步。对种蜂的来源进行严格审查,从源头上杜绝病虫害等问题的引入。只有确保种蜂健康无病害,才能为后续的培育工作奠定良好基础。同时,采用科学的种蜂饲养方法,精确控制饲料的种类、数量和投喂时间,维持种蜂的健康和繁殖能力。通过合理的饲养管理,使种蜂保持良好的生理状态,从而提高子代赤眼蜂的质量和性能。

饲养环境调控

精准控制饲养环境的温度、湿度和光照等条件,为赤眼蜂的生长发育提供适宜的环境。温度过高或过低都会影响赤眼蜂的生长速度和繁殖能力,因此需要将温度控制在一个合适的范围内。湿度也是影响赤眼蜂生存的重要因素,过高的湿度容易导致病虫害的滋生,而过低的湿度则会影响赤眼蜂的羽化率。定期对饲养环境进行清洁和消毒,使用专业的消毒剂对饲养器具和场地进行全面消毒,防止病虫害的滋生和传播。合理调整饲养密度,根据赤眼蜂的生长阶段和发育情况,及时调整饲养密度,避免因密度过大影响赤眼蜂的生长和繁殖。

严格检测流程

建立完善的检测流程,对每一批次的赤眼蜂卵进行多项指标检测。检测指标包括卵的大小、形状、颜色、透明度等生理特性,以及孵化率、成活率等生物学特性。运用先进的检测设备和技术,如显微镜、电子天平、孵化器等,确保检测结果的准确性和可靠性。对检测不合格的批次进行及时处理,采取销毁或重新培育等措施,避免流入后续生产环节,保证产品质量符合国家行业标准。

赤眼蜂卵检测

标准指标遵循

生理特性达标

保证赤眼蜂卵的大小、形状等生理特性符合一级标准。卵的大小和形状直接影响赤眼蜂的孵化率和成活率,因此需要严格控制。控制赤眼蜂卵的颜色和透明度等指标,使其达到标准要求。颜色和透明度的变化可能反映出卵的健康状况和发育情况,不符合标准的卵可能会影响子代赤眼蜂的质量。监测赤眼蜂卵的营养成分含量,确保其满足生长发育的需求。合理调整饲料的配方和投喂量,保证卵内含有足够的营养物质,为赤眼蜂的生长发育提供充足的能量。

生物学特性稳定

维持赤眼蜂卵的孵化率、成活率等生物学特性的稳定性。通过科学的饲养管理和环境调控,为赤眼蜂的生长发育提供稳定的条件,减少外界因素对其生物学特性的影响。通过科学的饲养管理,提高赤眼蜂卵的抗逆性和适应性。在饲养过程中,逐渐增加环境的复杂性和挑战性,使赤眼蜂卵在适应过程中提高自身的抗逆能力。研究赤眼蜂卵的生物学特性变化规律,根据不同的生长阶段和环境条件,及时调整培育策略,确保赤眼蜂的生长发育符合预期。

工艺优化提升

定期对培育工艺进行评估和优化,结合实际生产情况和检测结果,分析工艺中存在的问题和不足之处。引入新的培育技术和方法,如先进的孵化设备、精准的环境调控系统等,不断提升一级赤眼蜂卵的产出率。与同行业进行交流和学习,参加行业研讨会和学术会议,借鉴先进经验改进自身工艺,提高生产效率和产品质量。

质量保证措施

追溯体系建立

建立完善的质量追溯体系,记录赤眼蜂卵从种蜂到成品的全过程信息。利用信息化手段,如条形码、二维码等技术,实现对每一批次赤眼蜂卵的精准追溯。一旦发现质量问题,能够迅速追溯到问题源头,包括种蜂的来源、饲养环境、培育工艺等环节,并采取相应措施,如对相关批次进行隔离、检测和处理,防止问题扩大化。

人员培训管理

培训内容

培训方式

培训频率

考核方式

赤眼蜂培育技术

理论授课、实践操作

每月一次

理论考试、实践考核

质量意识教育

专题讲座、案例分析

每季度一次

书面考核、现场评估

绩效考核制度

集中培训、一对一辅导

每半年一次

业绩评估、综合评价

定期组织培育人员参加专业培训,系统学习赤眼蜂的培育技术、质量控制要点等知识。加强对培育人员的质量意识教育,通过专题讲座、案例分析等方式,使其深刻认识到质量的重要性。建立绩效考核制度,将工作质量与个人绩效挂钩,激励培育人员提高工作质量和效率。

持续改进机制

建立持续改进机制,定期对质量保证措施进行评估和改进。收集客户反馈和市场信息,了解客户的需求和意见,以及市场对产品质量的要求。根据评估结果和反馈信息,及时调整质量保证策略,优化生产工艺和管理流程。不断完善质量保证体系,提高松毛虫赤眼蜂的整体质量,以更好地满足本项目的需求。

绿卵率控制指标

绿卵率标准遵循

监测频率设定

在本项目中,制定合理的绿卵率监测频率至关重要。定期对赤眼蜂卵进行检测,能够及时发现绿卵率的异常变化。在不同的培育阶段,根据赤眼蜂的生长发育特点和环境条件,调整监测频率。例如,在孵化初期,由于赤眼蜂卵较为脆弱,容易受到环境因素的影响,应增加监测频率;而在发育后期,若环境相对稳定,可适当降低监测频率。通过科学的监测频率设定,确保能够及时发现绿卵率异常变化并采取措施,保证赤眼蜂卵的质量。

环境因素调控

环境因素

控制范围

调控措施

温度

25-28℃

使用温控设备调节

湿度

60%-70%

使用加湿器或除湿器调节

通风

良好的空气流通

安装通风设备

控制培育环境的温度、湿度和通风等因素,是减少绿卵产生的关键。研究环境因素对绿卵率的影响规律,发现温度过高或过低、湿度过大或过小、通风不良等都可能导致绿卵率升高。因此,需要精准调控这些环境因素,创造适宜的环境条件。例如,将温度控制在25-28℃,湿度保持在60%-70%,并确保良好的通风,提高赤眼蜂卵的健康状况,降低绿卵率。

饲养管理优化

优化饲养管理方法,是控制绿卵率的重要措施。合理投喂饲料,根据赤眼蜂的生长...

德惠市示范推广生物防治水稻二化螟项目所需混合赤眼蜂采购投标方案.docx