磐石市害堤动物防治项目投标方案

第一章 背景研究与规划解读

4

第一节 背景理解与认知

4

一、 磐石市地理气候特征分析

4

二、 堤防与水库防护重要性

22

三、 防治行业背景与政策支持

38

第二节 技术路线规划

52

一、 总体技术路线设计

53

二、 排查阶段技术手段

65

三、 防治阶段实施标准

78

四、 监测与防控策略

92

第三节 规划解读与应用

111

一、 国家及地方规范解读

111

二、 磐石市堤坝现状分析

127

三、 防治工作落地建议

145

第二章 工作方案

158

第一节 工作计划

158

一、 调研准备阶段工作内容

158

二、 实施阶段工作安排

173

三、 验收阶段工作流程

187

第二节 白蚁防治方案

209

一、 物理化学防治手段

209

二、 白蚁蚁巢处理方法

226

三、 防治效果评估机制

241

第三节 排查实施方案

255

一、 排查区域划分原则

255

二、 排查内容明确标准

266

三、 排查方法应用组合

287

第四节 专项防治措施

295

一、 堤防重点区域防治

295

二、 水库大坝周边防治

308

三、 特殊区域防治策略

324

第五节 成果提交要求

348

一、 排查防治工作报告

348

二、 过程影像资料规范

365

三、 支撑材料编制标准

381

第三章 工作进度和保障措施

395

第一节 进度计划安排

395

一、 月度工作阶段划分

395

二、 工作衔接保障机制

407

第二节 组织管理保障

421

一、 岗位职责体系构建

422

二、 管理监督流程设计

438

第三节 资源调配方案

445

一、 资源配置规划

445

二、 动态调配管理

455

第四节 质量控制措施

461

一、 防治质量标准体系

461

二、 质量监督执行方案

474

第五节 安全保障机制

484

一、 安全管理制度建设

484

二、 安全风险防控措施

503

第四章 应急处置方案

521

第一节 应急小组响应

521

一、 专业应急小组组建

521

二、 突发情况快速处置

531

第二节 应急人员配备

543

一、 常备应急人员配置

543

二、 机动人员调用机制

555

第三节 应急事件处理

566

一、 白蚁巢穴暴露处置

566

二、 堤坝渗漏风险应对

582

三、 防治药剂泄漏处理

595

第四节 应急预案制定

601

一、 专项应急预案编制

601

二、 应急保障机制设计

617

第五章 重点难点分析

630

第一节 重点难点识别

630

一、 堤坝分布特征难点

630

二、 害堤动物防治特性

635

三、 服务周期约束分析

646

四、 自然环境影响因素

656

第二节 应对措施制定

665

一、 网格化作业实施策略

665

二、 综合防治技术应用

670

三、 现代科技融合应用

682

四、 三阶段工作推进计划

688

五、 全过程质量管控机制

696

第三节 实施保障建议

705

一、 专业团队配置方案

705

二、 三级管理组织架构

712

三、 合规化资源保障

720

四、 政企联动协作机制

727

五、 长效防治跟踪体系

738

背景研究与规划解读

背景理解与认知

磐石市地理气候特征分析

区域白蚁生存环境评估

气候条件适宜性评估

温度条件评估

评估磐石市全年的温度范围是否处于白蚁适宜生存的区间,是判断白蚁能否在此地生存繁衍的关键因素。一般来说,白蚁适宜在温暖的环境中生存,过高或过低的温度都会对其生存产生不利影响。通过分析全年温度数据,确定高温和低温时段对其生存的影响,能够了解在极端温度下白蚁的存活情况。例如,在高温时段,白蚁可能会寻找更凉爽的地方躲避,而在低温时段,它们的活动会受到抑制,甚至可能进入冬眠状态。季节性温度变化对白蚁的繁殖和活动规律也有着重要作用。春季和秋季温度适宜,白蚁的繁殖活动会更加频繁,而夏季高温和冬季低温则会使繁殖活动减缓。判断极端温度出现的频率和持续时间对白蚁种群数量的限制也至关重要。如果极端温度频繁出现且持续时间较长,白蚁的种群数量可能会受到严重影响,甚至可能导致局部灭绝。

湿度条件评估

考察磐石市空气湿度和土壤湿度状况,对于明确是否满足白蚁对水分的需求具有重要意义。白蚁需要一定的水分来维持生存,空气湿度和土壤湿度直接影响着它们的生存环境。研究降水模式和降水量对白蚁巢穴稳定性和生存空间的影响,可以了解在不同降水条件下,白蚁巢穴的安全性和可利用空间。例如,过多的降水可能会导致巢穴被淹没,而长期干旱则会使巢穴干涸。评估不同区域因地形、植被等因素导致的湿度差异对白蚁分布的作用,能够更精准地掌握白蚁在不同区域的分布情况。在山区,由于地形和植被的差异,不同山坡的湿度可能会有很大不同,这会影响白蚁在这些区域的分布和数量。

光照条件评估

分析光照时长和强度对白蚁活动时间和范围的影响,有助于了解白蚁的生活习性。白蚁通常喜欢在阴暗的环境中活动,过长的光照时间和过强的光照强度会使它们感到不适,从而限制它们的活动时间和范围。确定不同朝向的堤坝和水库周边环境光照差异对白蚁筑巢位置的选择,能够更好地预测白蚁的筑巢地点。例如,朝南的堤坝可能光照较强,白蚁可能会选择在背阴的一侧筑巢。研究光照与温度、湿度相互作用对白蚁生存环境的综合影响,能够全面了解白蚁生存环境的复杂性。光照会影响温度和湿度,而温度和湿度又会反过来影响白蚁的生存和活动,它们之间相互作用,共同影响着白蚁的生存环境。

土壤特性适宜性评估

土壤质地评估

分析磐石市土壤的颗粒组成,判断是否利于白蚁挖掘巢穴,是评估土壤质地对白蚁生存影响的重要方面。不同的土壤颗粒组成会影响土壤的紧实度和透气性,进而影响白蚁挖掘巢穴的难易程度。例如,砂土的颗粒较大,透气性好,但紧实度较差,不利于白蚁筑巢;而黏土的颗粒较小,紧实度好,但透气性较差,也不太适合白蚁生存。考察土壤的透气性和透水性,评估其对白蚁生存环境的影响也不容忽视。良好的透气性和透水性能够保证白蚁巢穴内的空气流通和水分平衡,有利于白蚁的生存。确定不同类型土壤在不同区域的分布,以及对白蚁种群分布的作用,能够为白蚁防治提供科学依据。在砂土分布较多的区域,白蚁的种群数量可能相对较少,而在壤土分布较多的区域,白蚁的种群数量可能会相对较多。

土壤酸碱度评估

检测磐石市土壤的酸碱度,明确是否在白蚁适宜生存的范围内,是评估土壤酸碱度对白蚁生存影响的基础。白蚁适宜在中性或微酸性的土壤中生存,过酸或过碱的土壤都会对它们的生存产生不利影响。研究土壤酸碱度变化对白蚁消化系统和生理机能的影响,能够深入了解土壤酸碱度对白蚁的作用机制。例如,酸性土壤可能会影响白蚁消化系统中的酶活性,从而影响它们对食物的消化和吸收。评估不同酸碱度土壤区域白蚁的数量和活动强度差异,能够为白蚁防治提供针对性的措施。在酸性土壤区域,白蚁的数量可能会相对较少,活动强度也可能会较弱,而在中性或微酸性土壤区域,白蚁的数量可能会相对较多,活动强度也可能会较强。

土壤养分含量评估

分析土壤中有机质、矿物质等养分含量,判断是否满足白蚁食物来源需求,是评估土壤养分含量对白蚁生存影响的关键。白蚁主要以植物纤维为食,土壤中的有机质和矿物质是植物生长的重要养分来源,因此土壤中的养分含量直接影响着白蚁的食物来源。研究土壤养分与白蚁食物链的关系,以及对其繁殖和生长的影响,能够深入了解土壤养分对白蚁的作用机制。例如,土壤中的氮、磷、钾等养分含量会影响植物的生长和发育,从而影响白蚁的食物质量和数量。评估不同养分含量土壤区域白蚁的生存质量和种群发展趋势,能够为白蚁防治提供科学依据。在养分含量较高的土壤区域,白蚁的生存质量可能会相对较好,种群发展趋势也可能会较为乐观,而在养分含量较低的土壤区域,白蚁的生存质量可能会相对较差,种群发展趋势也可能会较为悲观。

土壤类型

有机质含量

矿物质含量

对白蚁食物来源的影响

白蚁生存质量

种群发展趋势

砂土

较低

较高

食物来源相对较少

较差

较为悲观

黏土

较高

较低

食物来源相对较多

较好

较为乐观

壤土

适中

适中

食物来源适中

适中

较为平稳

植被资源丰富度评估

植被种类多样性评估

调查磐石市堤坝和水库周边的植被种类,确定是否有白蚁喜食的植物,是评估植被种类多样性对白蚁生存影响的重要方面。不同的白蚁种类对食物的偏好不同,有些白蚁喜欢食用树木的树皮和木材,而有些白蚁则喜欢食用草本植物的根茎。分析不同植被类型在不同季节的生长状况,以及对白蚁食物供应的影响,能够了解白蚁在不同季节的食物来源情况。例如,在春季和夏季,树木和草本植物生长旺盛,白蚁的食物来源相对丰富,而在秋季和冬季,植物生长减缓,白蚁的食物来源可能会相对减少。评估植被种类多样性对白蚁生态系统稳定性的作用,能够为白蚁防治提供科学依据。丰富的植被种类能够为白蚁提供多样化的食物来源,有利于维持白蚁生态系统的稳定性。如果植被种类单一,白蚁的食物来源可能会受到限制,从而影响白蚁生态系统的稳定性。

植被覆盖度评估

测量堤坝和水库周边的植被覆盖面积,判断其对白蚁栖息和活动空间的影响,是评估植被覆盖度对白蚁生存影响的基础。植被覆盖度高的区域,能够为白蚁提供更多的栖息和活动空间,有利于白蚁的生存和繁殖。研究植被覆盖度与土壤湿度、温度的关系,以及对白蚁生存环境的调节作用,能够深入了解植被覆盖度对白蚁的作用机制。植被能够通过蒸腾作用调节土壤湿度和温度,为白蚁创造适宜的生存环境。评估不同植被覆盖度区域白蚁的活动频率和分布范围差异,能够为白蚁防治提供针对性的措施。在植被覆盖度高的区域,白蚁的活动频率可能会相对较高,分布范围也可能会相对较广,而在植被覆盖度低的区域,白蚁的活动频率可能会相对较低,分布范围也可能会相对较窄。

植被群落结构评估

分析植被群落的层次结构,确定是否为白蚁提供了适宜的栖息和繁殖场所,是评估植被群落结构对白蚁生存影响的关键。合理的植被群落层次结构能够为白蚁提供多样化的栖息和繁殖空间,有利于白蚁的生存和繁殖。研究植被群落中不同植物之间的相互关系,以及对白蚁生存和活动的影响,能够深入了解植被群落结构对白蚁的作用机制。例如,一些植物之间可能存在竞争关系,会影响白蚁的食物来源和栖息空间,而一些植物之间可能存在共生关系,会为白蚁提供更好的生存环境。评估植被群落结构变化对白蚁种群动态的作用,能够为白蚁防治提供科学依据。如果植被群落结构发生变化,可能会影响白蚁的生存和繁殖,从而导致白蚁种群数量的变化。

堤坝结构威胁因素识别

白蚁巢穴破坏作用识别

巢穴挖掘对堤坝完整性的影响

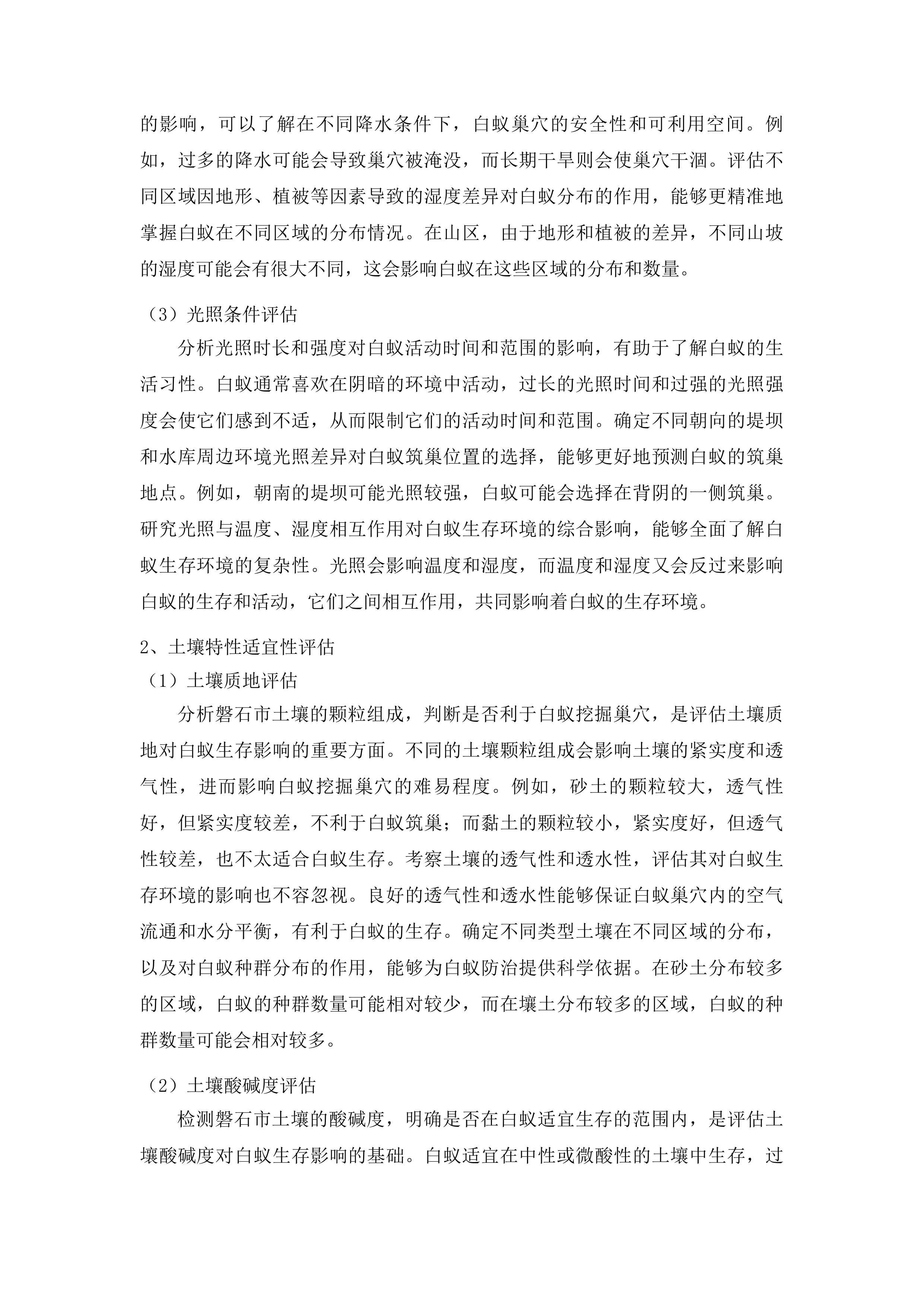

评估白蚁在堤坝内部挖掘巢穴导致的土体结构松散和空洞现象,对堤坝稳定性的威胁,是识别白蚁巢穴破坏作用的重要方面。白蚁在堤坝内部挖掘巢穴时,会破坏土体的原有结构,使土体变得松散,形成空洞。这些空洞会降低堤坝的抗渗能力和承载能力,增加堤坝发生渗漏和坍塌的风险。分析巢穴规模和分布范围对堤坝抗渗能力的削弱作用,能够了解巢穴对堤坝防渗性能的影响程度。巢穴规模越大、分布范围越广,对堤坝抗渗能力的削弱作用就越强。确定巢穴挖掘对白蚁集中区域堤坝承载能力的降低程度,能够为堤坝的加固和修复提供科学依据。在白蚁集中区域,堤坝的承载能力可能会明显降低,需要及时采取措施进行加固和修复。

白蚁巢穴破坏堤坝

巢穴扩张对堤坝结构的破坏

研究白蚁巢穴随时间的扩张趋势,以及对堤坝原有结构的进一步破坏,是识别白蚁巢穴破坏作用的重要环节。随着时间的推移,白蚁巢穴会不断扩张,破坏堤坝的原有结构。巢穴扩张可能会导致堤坝裂缝的发展和连通性增加,从而影响堤坝的防汛安全。分析巢穴扩张导致的堤坝裂缝发展和连通性增加,对防汛安全的影响,能够了解巢穴扩张对堤坝安全的危害程度。裂缝的发展和连通性增加会使堤坝的防渗性能降低,增加洪水漫顶和溃坝的风险。评估巢穴扩张对白蚁周边区域堤坝材料性能的改变,能够为堤坝的维护和管理提供科学依据。巢穴扩张可能会导致周边区域堤坝材料的物理和化学性质发生改变,降低材料的强度和耐久性,需要及时采取措施进行处理。

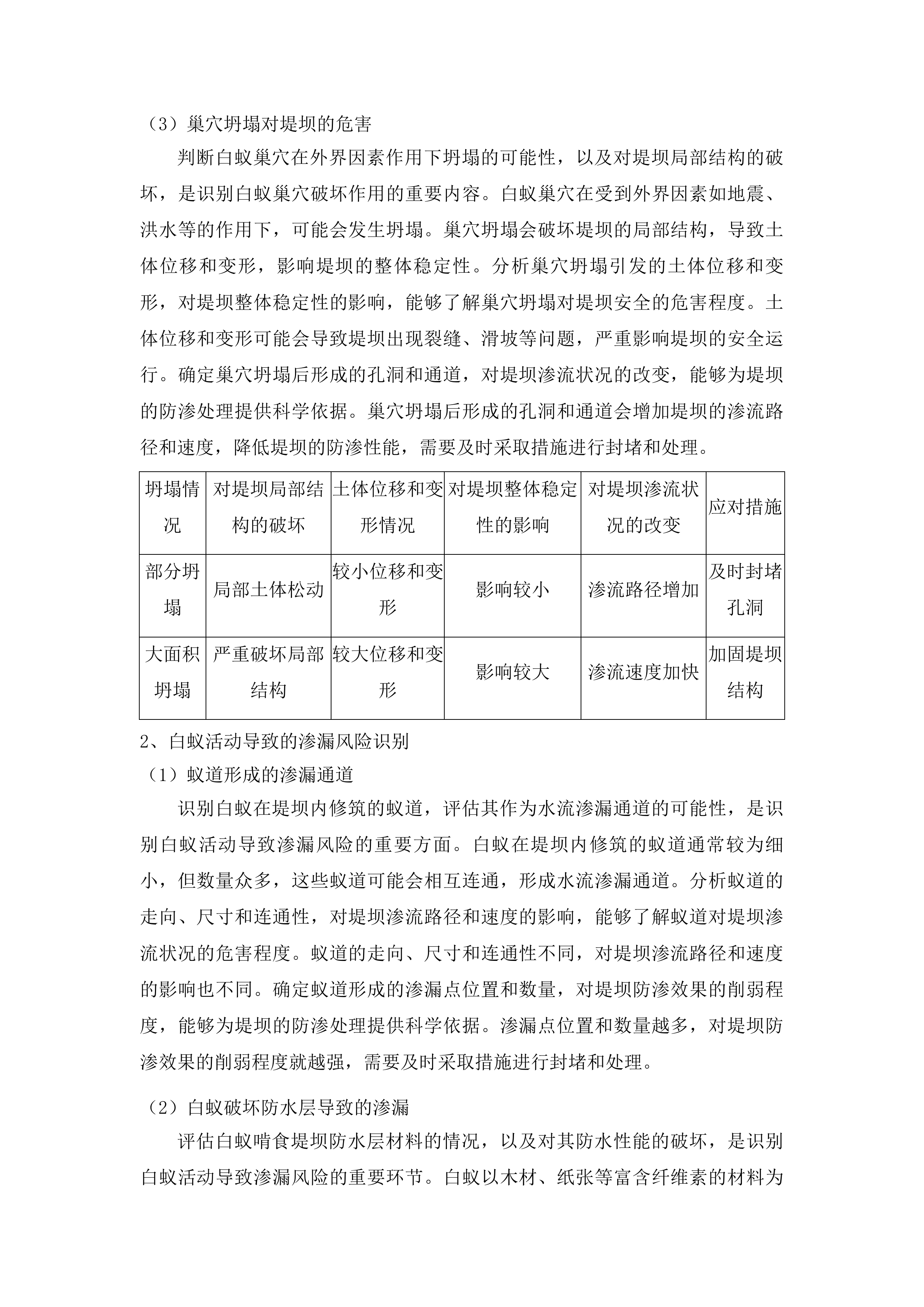

巢穴坍塌对堤坝的危害

判断白蚁巢穴在外界因素作用下坍塌的可能性,以及对堤坝局部结构的破坏,是识别白蚁巢穴破坏作用的重要内容。白蚁巢穴在受到外界因素如地震、洪水等的作用下,可能会发生坍塌。巢穴坍塌会破坏堤坝的局部结构,导致土体位移和变形,影响堤坝的整体稳定性。分析巢穴坍塌引发的土体位移和变形,对堤坝整体稳定性的影响,能够了解巢穴坍塌对堤坝安全的危害程度。土体位移和变形可能会导致堤坝出现裂缝、滑坡等问题,严重影响堤坝的安全运行。确定巢穴坍塌后形成的孔洞和通道,对堤坝渗流状况的改变,能够为堤坝的防渗处理提供科学依据。巢穴坍塌后形成的孔洞和通道会增加堤坝的渗流路径和速度,降低堤坝的防渗性能,需要及时采取措施进行封堵和处理。

坍塌情况

对堤坝局部结构的破坏

土体位移和变形情况

对堤坝整体稳定性的影响

对堤坝渗流状况的改变

应对措施

部分坍塌

局部土体松动

较小位移和变形

影响较小

渗流路径增加

及时封堵孔洞

大面积坍塌

严重破坏局部结构

较大位移和变形

影响较大

渗流速度加快

加固堤坝结构

白蚁活动导致的渗漏风险识别

蚁道形成的渗漏通道

识别白蚁在堤坝内修筑的蚁道,评估其作为水流渗漏通道的可能性,是识别白蚁活动导致渗漏风险的重要方面。白蚁在堤坝内修筑的蚁道通常较为细小,但数量众多,这些蚁道可能会相互连通,形成水流渗漏通道。分析蚁道的走向、尺寸和连通性,对堤坝渗流路径和速度的影响,能够了解蚁道对堤坝渗流状况的危害程度。蚁道的走向、尺寸和连通性不同,对堤坝渗流路径和速度的影响也不同。确定蚁道形成的渗漏点位置和数量,对堤坝防渗效果的削弱程度,能够为堤坝的防渗处理提供科学依据。渗漏点位置和数量越多,对堤坝防渗效果的削弱程度就越强,需要及时采取措施进行封堵和处理。

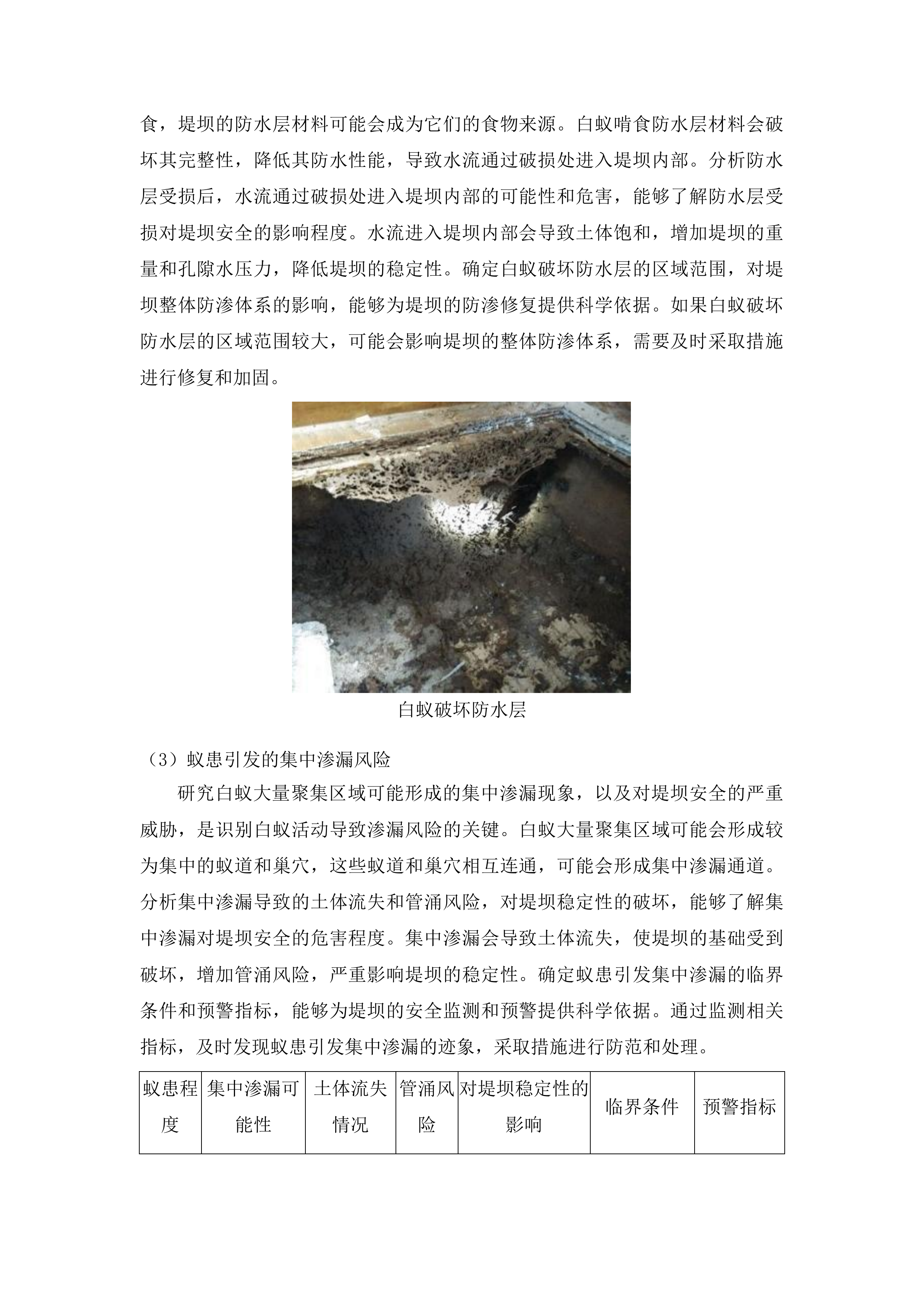

白蚁破坏防水层导致的渗漏

评估白蚁啃食堤坝防水层材料的情况,以及对其防水性能的破坏,是识别白蚁活动导致渗漏风险的重要环节。白蚁以木材、纸张等富含纤维素的材料为食,堤坝的防水层材料可能会成为它们的食物来源。白蚁啃食防水层材料会破坏其完整性,降低其防水性能,导致水流通过破损处进入堤坝内部。分析防水层受损后,水流通过破损处进入堤坝内部的可能性和危害,能够了解防水层受损对堤坝安全的影响程度。水流进入堤坝内部会导致土体饱和,增加堤坝的重量和孔隙水压力,降低堤坝的稳定性。确定白蚁破坏防水层的区域范围,对堤坝整体防渗体系的影响,能够为堤坝的防渗修复提供科学依据。如果白蚁破坏防水层的区域范围较大,可能会影响堤坝的整体防渗体系,需要及时采取措施进行修复和加固。

白蚁破坏防水层

蚁患引发的集中渗漏风险

研究白蚁大量聚集区域可能形成的集中渗漏现象,以及对堤坝安全的严重威胁,是识别白蚁活动导致渗漏风险的关键。白蚁大量聚集区域可能会形成较为集中的蚁道和巢穴,这些蚁道和巢穴相互连通,可能会形成集中渗漏通道。分析集中渗漏导致的土体流失和管涌风险,对堤坝稳定性的破坏,能够了解集中渗漏对堤坝安全的危害程度。集中渗漏会导致土体流失,使堤坝的基础受到破坏,增加管涌风险,严重影响堤坝的稳定性。确定蚁患引发集中渗漏的临界条件和预警指标,能够为堤坝的安全监测和预警提供科学依据。通过监测相关指标,及时发现蚁患引发集中渗漏的迹象,采取措施进行防范和处理。

蚁患程度

集中渗漏可能性

土体流失情况

管涌风险

对堤坝稳定性的影响

临界条件

预警指标

轻度

较小

少量流失

较低

影响较小

蚁道连通率低

渗漏量增加

中度

中等

一定量流失

中等

影响较大

蚁道连通率中等

渗漏速度加快

重度

较大

大量流失

较高

严重影响

蚁道连通率高

土体变形明显

白蚁侵蚀对堤坝材料性能的影响识别

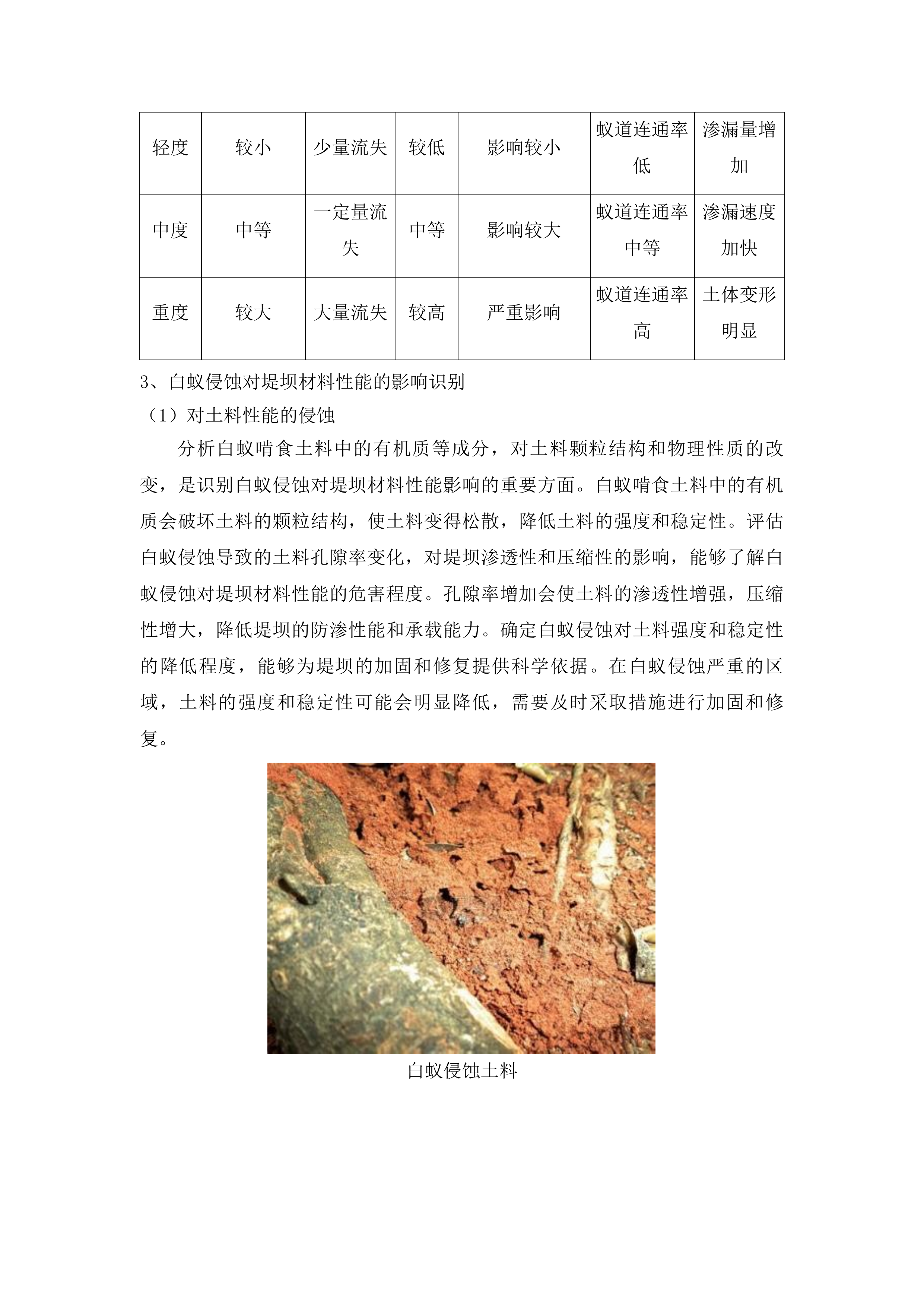

对土料性能的侵蚀

分析白蚁啃食土料中的有机质等成分,对土料颗粒结构和物理性质的改变,是识别白蚁侵蚀对堤坝材料性能影响的重要方面。白蚁啃食土料中的有机质会破坏土料的颗粒结构,使土料变得松散,降低土料的强度和稳定性。评估白蚁侵蚀导致的土料孔隙率变化,对堤坝渗透性和压缩性的影响,能够了解白蚁侵蚀对堤坝材料性能的危害程度。孔隙率增加会使土料的渗透性增强,压缩性增大,降低堤坝的防渗性能和承载能力。确定白蚁侵蚀对土料强度和稳定性的降低程度,能够为堤坝的加固和修复提供科学依据。在白蚁侵蚀严重的区域,土料的强度和稳定性可能会明显降低,需要及时采取措施进行加固和修复。

白蚁侵蚀土料

侵蚀程度

对土料颗粒结构的改变

土料孔隙率变化

对堤坝渗透性的影响

对堤坝压缩性的影响

对土料强度和稳定性的降低程度

应对措施

轻度

颗粒略有松散

孔隙率略有增加

渗透性略有增强

压缩性略有增大

降低程度较小

加强监测

中度

颗粒明显松散

孔隙率明显增加

渗透性明显增强

压缩性明显增大

降低程度较大

局部加固

重度

颗粒严重松散

孔隙率大幅增加

渗透性大幅增强

压缩性大幅增大

降低程度严重

全面加固

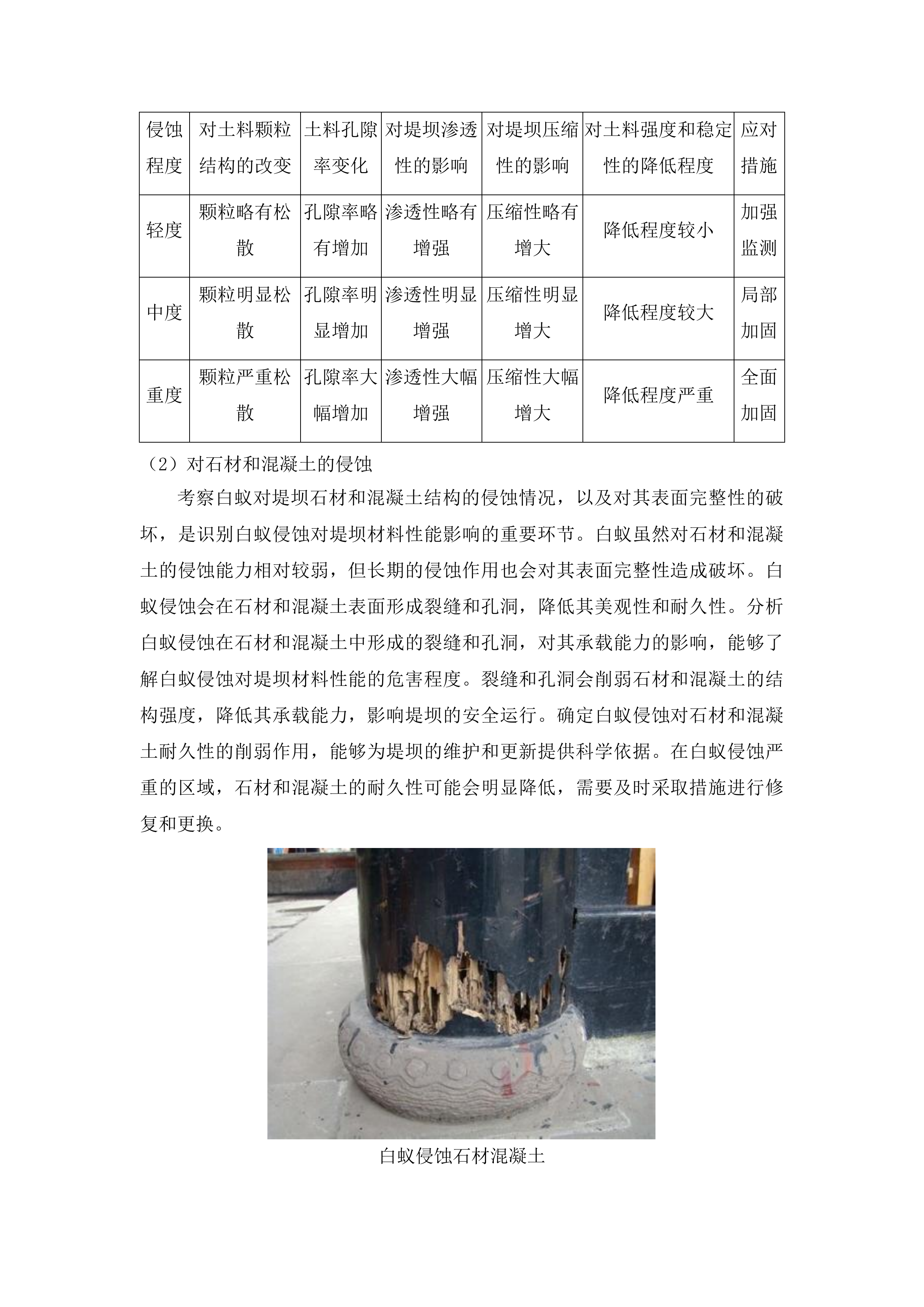

对石材和混凝土的侵蚀

考察白蚁对堤坝石材和混凝土结构的侵蚀情况,以及对其表面完整性的破坏,是识别白蚁侵蚀对堤坝材料性能影响的重要环节。白蚁虽然对石材和混凝土的侵蚀能力相对较弱,但长期的侵蚀作用也会对其表面完整性造成破坏。白蚁侵蚀会在石材和混凝土表面形成裂缝和孔洞,降低其美观性和耐久性。分析白蚁侵蚀在石材和混凝土中形成的裂缝和孔洞,对其承载能力的影响,能够了解白蚁侵蚀对堤坝材料性能的危害程度。裂缝和孔洞会削弱石材和混凝土的结构强度,降低其承载能力,影响堤坝的安全运行。确定白蚁侵蚀对石材和混凝土耐久性的削弱作用,能够为堤坝的维护和更新提供科学依据。在白蚁侵蚀严重的区域,石材和混凝土的耐久性可能会明显降低,需要及时采取措施进行修复和更换。

白蚁侵蚀石材混凝土

对木质结构的侵蚀

评估白蚁对堤坝木质结构如桩木、模板等的侵蚀速度和程度,以及对其力学性能的破坏,是识别白蚁侵蚀对堤坝材料性能影响的关键。白蚁以木材为食,对堤坝木质结构的侵蚀速度较快,程度较为严重。白蚁侵蚀会使木质结构腐朽和损坏,降低其力学性能,影响堤坝的局部结构稳定性。分析白蚁侵蚀导致的木质结构腐朽和损坏,对堤坝局部结构稳定性的影响,能够了解白蚁侵蚀对堤坝安全的危害程度。木质结构腐朽和损坏可能会导致堤坝出现裂缝、倾斜等问题,严重影响堤坝的安全运行。确定白蚁侵蚀对木质结构使用寿命的缩短情况,能够为堤坝的维护和更新提供科学依据。在白蚁侵蚀严重的区域,木质结构的使用寿命可能会明显缩短,需要及时采取措施进行更换和加固。

气候对白蚁活动的影响

温度对白蚁活动的影响

低温限制白蚁活动

分析在低温环境下,白蚁活动频率降低,觅食和繁殖行为受到抑制的情况,是了解温度对白蚁活动影响的重要方面。低温会使白蚁的生理机能减缓,活动频率降低,觅食和繁殖行为受到抑制。当温度低于一定阈值时,白蚁会进入冬眠状态,停止活动。确定白蚁进入冬眠状态的温度阈值和持续时间,以及对其种群数量的影响,能够了解低温对白蚁种群的影响程度。如果低温持续时间过长,白蚁的种群数量可能会受到一定影响,甚至可能导致部分个体死亡。评估低温季节堤坝白蚁危害程度的降低情况,能够为堤坝的白蚁防治提供科学依据。在低温季节,堤坝白蚁的危害程度会明显降低,可以适当减少防治措施的投入。

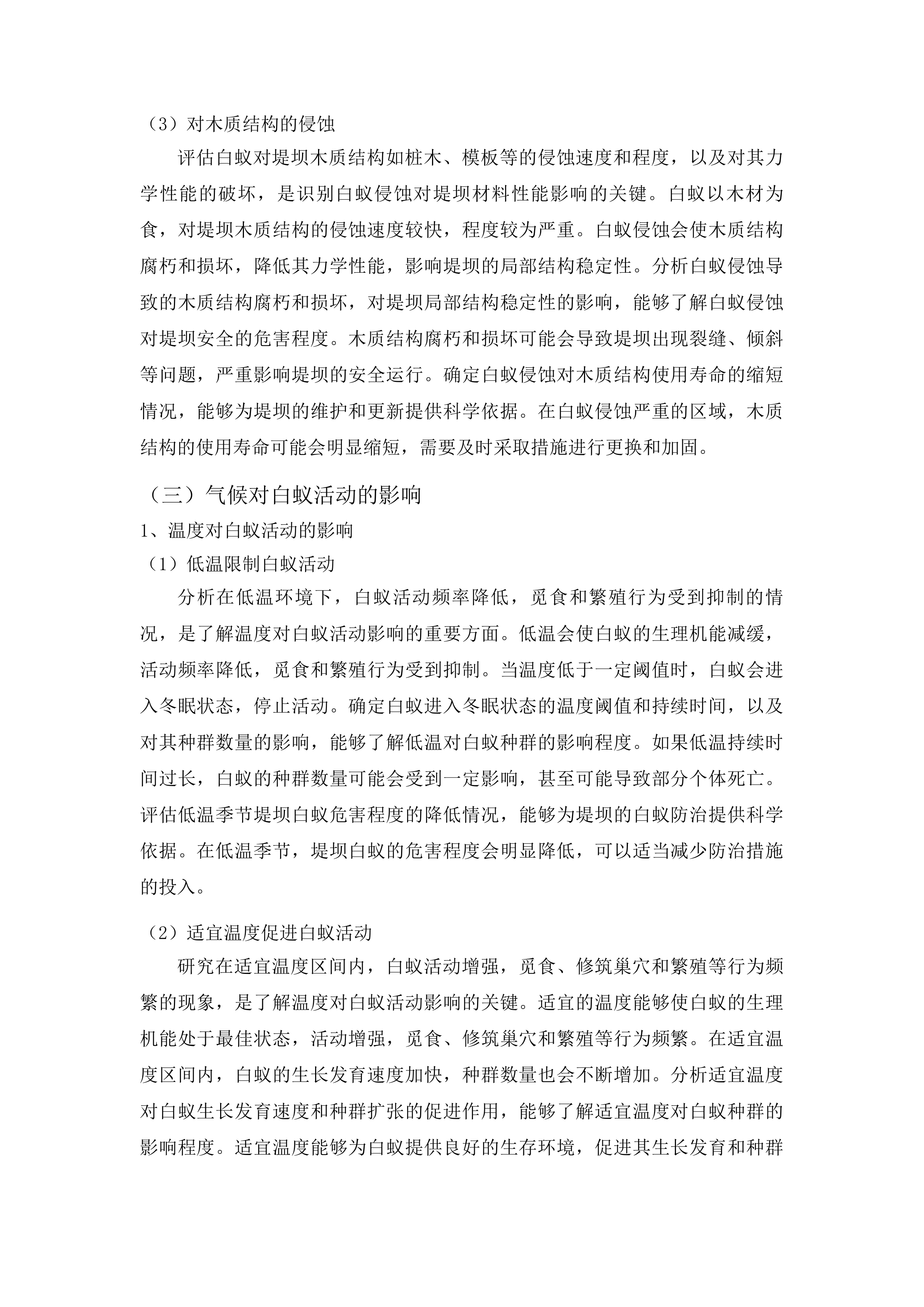

适宜温度促进白蚁活动

研究在适宜温度区间内,白蚁活动增强,觅食、修筑巢穴和繁殖等行为频繁的现象,是了解温度对白蚁活动影响的关键。适宜的温度能够使白蚁的生理机能处于最佳状态,活动增强,觅食、修筑巢穴和繁殖等行为频繁。在适宜温度区间内,白蚁的生长发育速度加快,种群数量也会不断增加。分析适宜温度对白蚁生长发育速度和种群扩张的促进作用,能够了解适宜温度对白蚁种群的影响程度。适宜温度能够为白蚁提供良好的生存环境,促进其生长发育和种群扩张。确定适宜温度时段内堤坝白蚁危害风险的增加情况,能够为堤坝的白蚁防治提供科学依据。在适宜温度时段内,堤坝白蚁的危害风险会明显增加,需要加强防治措施的投入。

适宜温度促进白蚁活动

适宜湿度促进白蚁活动

高温抑制白蚁活动

评估在高温环境下,白蚁活动受到限制,甚至可能导致部分个体死亡的情况,是了解温度对白蚁活动影响的重要环节。高温会使白蚁的生理机能紊乱,活动受到限制,甚至可能导致部分个体死亡。当温度超过一定阈值时,白蚁会寻找凉爽的地方躲避,或者进入休眠状态。分析高温对白蚁生理机能和生存环境的破坏作用,能够了解高温对白蚁种群的影响程度。高温会破坏白蚁的生理机能,影响其新陈代谢和繁殖能力,同时也会改变白蚁的生存环境,使其难以生存。确定高温季节堤坝白蚁活动范围和危害程度的变化,能够为堤坝的白蚁防治提供科学依据。在高温季节,堤坝白蚁的活动范围会缩小,危害程度也会降低,可以适当减少防治措施的投入。

湿度对白蚁活动的影响

低湿度限制白蚁活动

分析在低湿度环境下,白蚁水分散失过快,活动受到抑制,甚至可能导致巢穴干涸的情况,是了解湿度对白蚁活动影响的重要方面。低湿度会使白蚁的水分散失过快,导致其生理机能紊乱,活动受到抑制。当湿度低于一定阈值时,白蚁的巢穴可能会干涸,影响其生存和繁殖。研究低湿度对白蚁生存和繁殖的不利影响,以及对其种群数量的限制,能够了解低湿度对白蚁种群的影响程度。低湿度会降低白蚁的生存和繁殖能力,限制其种群数量的增长。确定低湿度季节堤坝白蚁危害程度的降低情况,能够为堤坝的白蚁防治提供科学依据。在低湿度季节,堤坝白蚁的危害程度会明显降低,可以适当减少防治措施的投入。

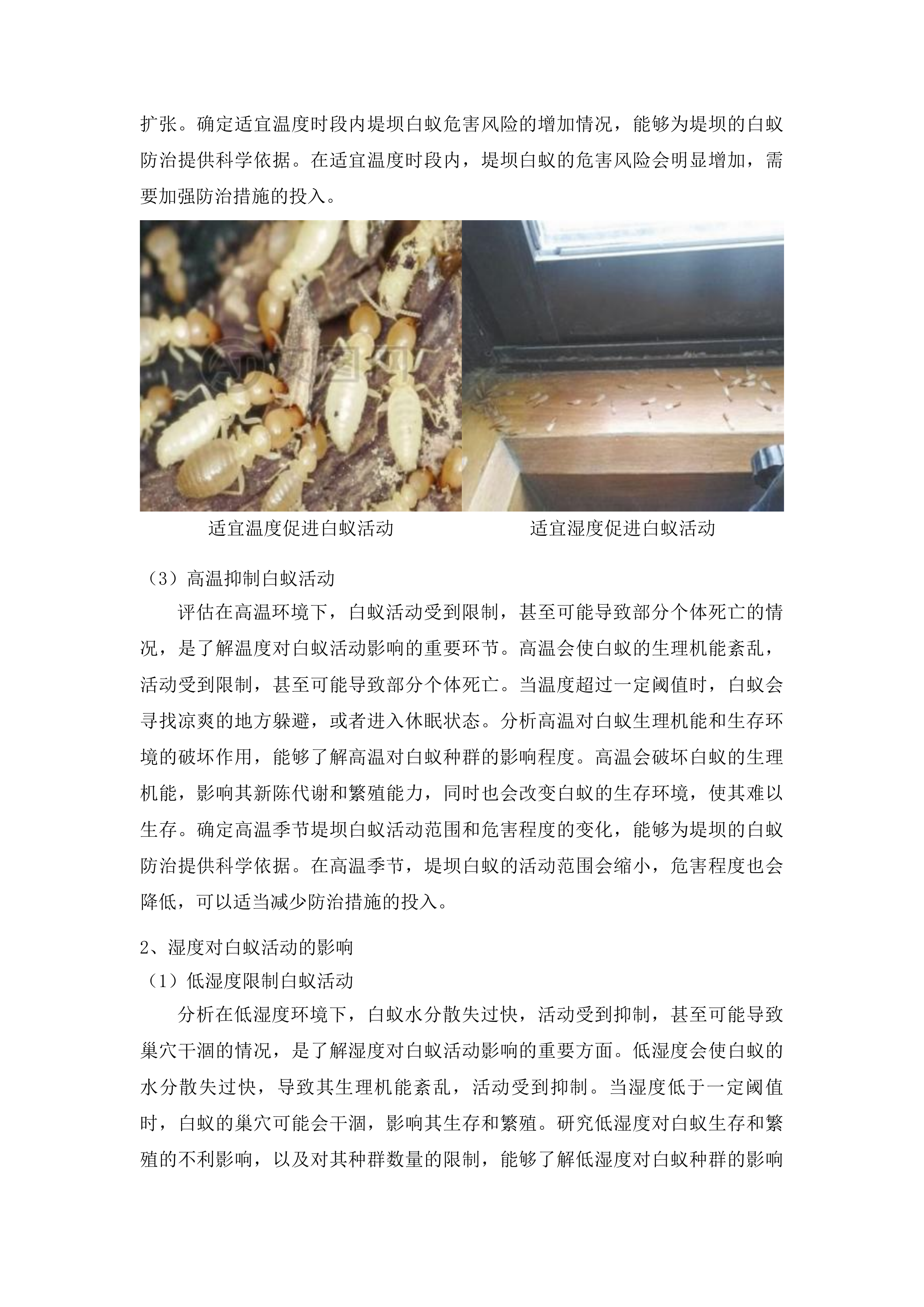

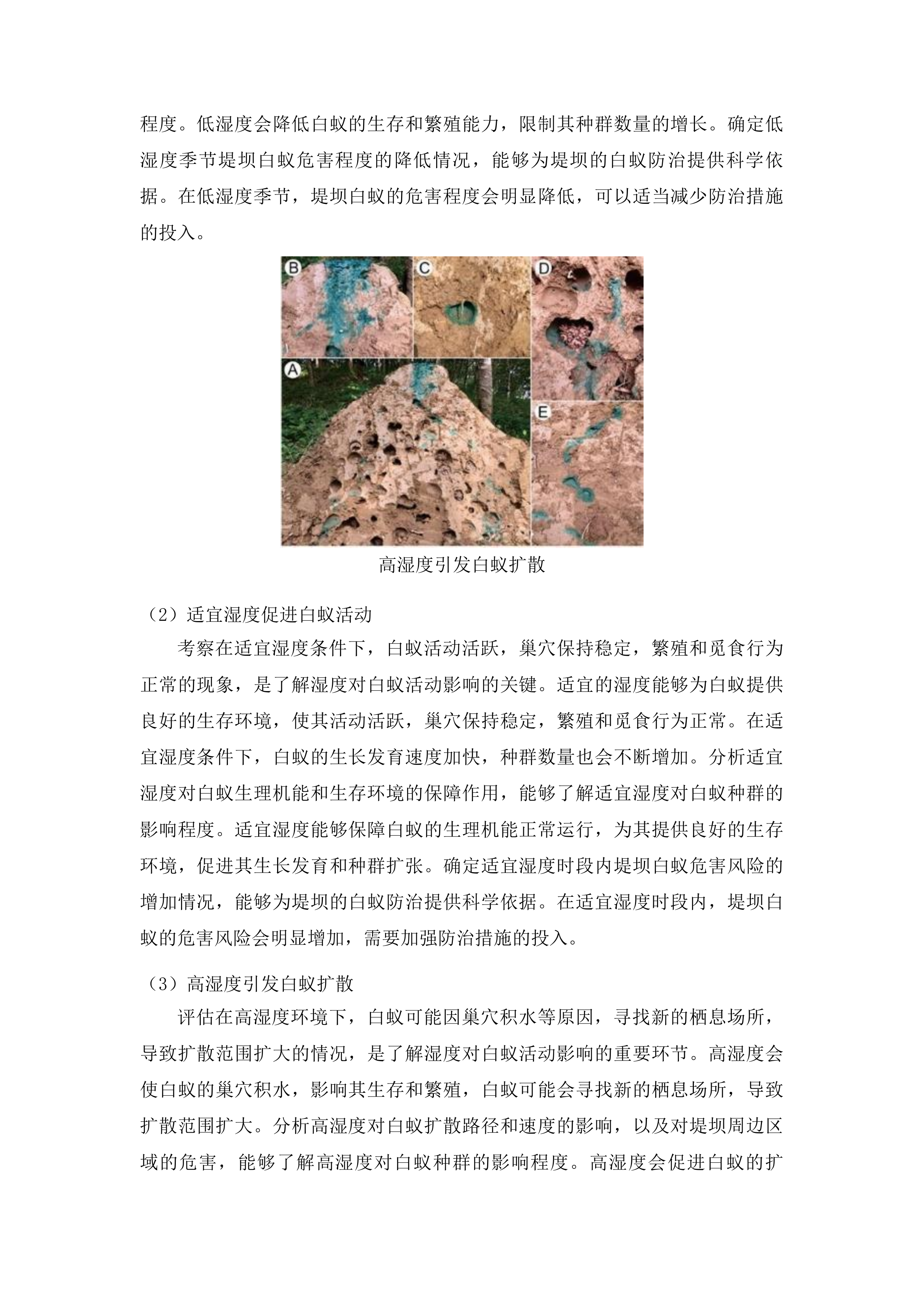

高湿度引发白蚁扩散

适宜湿度促进白蚁活动

考察在适宜湿度条件下,白蚁活动活跃,巢穴保持稳定,繁殖和觅食行为正常的现象,是了解湿度对白蚁活动影响的关键。适宜的湿度能够为白蚁提供良好的生存环境,使其活动活跃,巢穴保持稳定,繁殖和觅食行为正常。在适宜湿度条件下,白蚁的生长发育速度加快,种群数量也会不断增加。分析适宜湿度对白蚁生理机能和生存环境的保障作用,能够了解适宜湿度对白蚁种群的影响程度。适宜湿度能够保障白蚁的生理机能正常运行,为其提供良好的生存环境,促进其生长发育和种群扩张。确定适宜湿度时段内堤坝白蚁危害风险的增加情况,能够为堤坝的白蚁防治提供科学依据。在适宜湿度时段内,堤坝白蚁的危害风险会明显增加,需要加强防治措施的投入。

高湿度引发白蚁扩散

评估在高湿度环境下,白蚁可能因巢穴积水等原因,寻找新的栖息场所,导致扩散范围扩大的情况,是了解湿度对白蚁活动影响的重要环节。高湿度会使白蚁的巢穴积水,影响其生存和繁殖,白蚁可能会寻找新的栖息场所,导致扩散范围扩大。分析高湿度对白蚁扩散路径和速度的影响,以及对堤坝周边区域的危害,能够了解高湿度对白蚁种群的影响程度。高湿度会促进白蚁的扩散,增加其对堤坝周边区域的危害。确定高湿度季节堤坝白蚁防治的重点区域和措施,能够为堤坝的白蚁防治提供科学依据。在高湿度季节,需要加强对堤坝周边区域的监测和防治,及时发现和处理白蚁扩散问题。

降水对白蚁活动的影响

暴雨对白蚁巢穴的破坏

分析暴雨导致的大量积水对白蚁巢穴的淹没和冲刷情况,以及对其生存的威胁,是了解降水对白蚁活动影响的重要方面。暴雨会导致大量积水,淹没和冲刷白蚁的巢穴,破坏其生存环境,对白蚁的生存造成威胁。研究暴雨后白蚁重新修筑巢穴和寻找新栖息地的行为,以及对堤坝周边环境的影响,能够了解暴雨对白蚁种群的影响程度。暴雨后,白蚁需要重新修筑巢穴和寻找新栖息地,这会影响其生存和繁殖,同时也会对堤坝周边环境造成一定影响。确定暴雨后堤坝白蚁防治的紧急措施和重点区域,能够为堤坝的白蚁防治提供科学依据。在暴雨后,需要及时采取紧急措施,对堤坝周边的白蚁进行防治,重点关注巢穴被破坏的区域。

小雨促进白蚁活动

考察小雨增加空气和土壤湿度,为白蚁创造适宜生存环境,促进其活动的现象,是了解降水对白蚁活动影响的关键。小雨会增加空气和土壤湿度,为白蚁创造适宜的生存环境,促进其活动。在小雨天气下,白蚁的觅食和修筑巢穴等行为会更加频繁。分析小雨后白蚁觅食和修筑巢穴等行为的变化,以及对堤坝危害程度的影响,能够了解小雨对白蚁种群的影响程度。小雨后,白蚁的活动增强,可能会增加对堤坝的危害程度。确定小雨天气下堤坝白蚁监测和防治的重点时段和区域,能够为堤坝的白蚁防治提供科学依据。在小雨天气下,需要加强对堤坝的监测,及时发现和处理白蚁活动。

长期干旱后降水对白蚁活动的刺激

评估长期干旱后降水,为白蚁提供了急需的水分,刺激其活动增强和种群繁殖的情况,是了解降水对白蚁活动影响的重要环节。长期干旱会使白蚁的生存环境变得恶劣,水分缺乏,活动受到抑制。而降水为白蚁提供了急需的水分,刺激其活动增强和种群繁殖。分析长期干旱后降水对白蚁分布范围和危害程度的影响,能够了解长期干旱后降水对白蚁种群的影响程度。长期干旱后降水可能会使白蚁的分布范围扩大,危害程度增加。确定长期干旱后降水时段堤坝白蚁防治的策略和措施,能够为堤坝的白蚁防治提供科学依据。在长期干旱后降水时段,需要加强对堤坝的监测和防治,及时发现和处理白蚁活动。

长期干旱后降水刺激白蚁活动

地质条件与蚁患关联性

土壤类型与蚁患分布关系

黏土地区蚁患特征

分析黏土的粘性和透气性对白蚁筑巢和活动的影响,以及该地区白蚁巢穴的特点,是了解土壤类型与蚁患分布关系的重要方面。黏土的粘性较大,透气性较差,对白蚁筑巢和活动有一定的限制。在黏土地区,白蚁巢穴通常比较紧实,洞口较小。研究黏土地区白蚁种群数量和分布范围与土壤特性的关系,能够了解黏土地区蚁患的分布规律。由于黏土的特性,白蚁在该地区的种群数量可能相对较少,分布范围也可能相对较窄。确定黏土地区堤坝蚁患的防治难点和重点措施,能够为黏土地区的堤坝蚁患防治提供科学依据。在黏土地区,由于土壤粘性大,防治措施的实施可能会比较困难,需要采取针对性的措施,如采用化学药剂进行防治。

砂土地区蚁患特征

考察砂土的松散性和透水性对白蚁生存和活动的限制,以及该地区白蚁巢穴的结构,是了解土壤类型与蚁患分布关系的重要环节。砂土的松散性和透水性较强,不利于白蚁筑巢和生存。在砂土地区,白蚁巢穴通常比较简陋,容易坍塌。分析砂土地区白蚁种群数量较少的原因和分布规律,能够了解砂土地区蚁患的分布特点。由于砂土的特性,白蚁在该地区的生存环境较差,种群数量可能相对较少,分布范围也可能相对较窄。确定砂土地区堤坝蚁患的监测重点和防治方法,能够为砂土地区的堤坝蚁患防治提供科学依据。在砂土地区,需要加强对堤坝的监测,及时发现和处理蚁患,防治方法可以采用物理防治和化学防治相结合的方式。

壤土地区蚁患特征

评估壤土的适中特性对白蚁生存和繁殖的适宜性,以及该地区白蚁活动的活跃程度,是了解土壤类型与蚁患分布关系的关键。壤土的颗粒大小适中,透气性和保水性较好,为白蚁提供了适宜的生存和繁殖环境。在壤土地区,白蚁活动较为活跃,种群数量可能相对较多。研究壤土地区白蚁种群数量和分布范围与其他土壤类型地区的差异,能够了解壤土地区蚁患的分布特点。与黏土地区和砂土地区相比,壤土地区的蚁患可能更为严重,分布范围也可能更广。确定壤土地区堤坝蚁患的综合防治策略,能够为壤土地区的堤坝蚁患防治提供科学依据。在壤土地区,需要采取综合防治措施,如加强监测、采用生物防治和化学防治相结合的方式等。

地形地貌与蚁患程度关系

平原地区蚁患程度

分析平原地区地势平坦、土壤均匀等特点对白蚁扩散和活动的影响,以及该地区蚁患的分布范围,是了解地形地貌与蚁患程度关系的重要方面。平原地区地势平坦,土壤均匀,有利于白蚁的扩散和活动。在平原地区,白蚁的分布范围可能较广,蚁患程度可能相对较高。研究平原地区堤坝蚁患的危害程度和发展趋势,能够了解平原地区堤坝蚁患的情况。平原地区的堤坝蚁患可能会对堤坝的安全造成较大威胁,需要加强防治。确定平原地区堤坝蚁患的防治重点区域和措施,能够为平原地区的堤坝蚁患防治提供科学依据。在平原地区,需要加强对堤坝周边区域的监测,及时发现和处理蚁患,防治措施可以采用化学药剂进行防治。

丘陵地区蚁患程度

考察丘陵地区地形起伏、土壤类型多样等因素对白蚁生存和活动的限制,以及该地区蚁患的分布特征,是了解地形地貌与蚁患程度关系的重要环节。丘陵地区地形起伏较大,土壤类型多样,对白蚁的生存和活动有一定的限制。在丘陵地区,白蚁的分布可能相对集中,蚁患程度可能相对较低。分析丘陵地区堤坝蚁患的局部集中现象和形成原因,能够了解丘陵地区堤坝蚁患的特点。丘陵地区的堤坝蚁患可能与地形和土壤条件有关,如在山谷和低洼地区,蚁患可能会相对较为严重。确定丘陵地区堤坝蚁患的监测和防治难点及解决方法,能够为丘陵地区的堤坝蚁患防治提供科学依据。在丘陵地区,由于地形复杂,监测和防治难度较大,需要采用专业的设备和技术进行监测和防治。

山区地区蚁患程度

评估山区地区复杂的地形地貌、植被丰富等条件对白蚁生存环境的影响,以及该地区蚁患的多样性,是了解地形地貌与蚁患程度关系的关键。山区地区地形复杂,植被丰富,为白蚁提供了多样化的生存环境。在山区地区,蚁患可能呈现出多样化的特点,不同海拔高度和地形区域的蚁患程度可能会有所不同。研究山区地区堤坝蚁患的垂直分布规律和与海拔高度的关系,能够了解山区地区堤坝蚁患的分布特点。山区地区的堤坝蚁患可能与海拔高度有关,在较低海拔地区,蚁患可能会相对较为严重。确定山区地区堤坝蚁患的综合防治措施和生态保护要求,能够为山区地区的堤坝蚁患防治提供科学依据。在山区地区,需要采取综合防治措施,如加强监测、采用生物防治和物理防治相结合的方式等,同时要注意生态保护,避免对环境造成破坏。

海拔高度范围

蚁患程度

蚁患特点

防治措施

生态保护要求

低海拔地区

较高

分布相对集中

加强监测,化学防治与生物防治结合

避免破坏植被

中海拔地区

中等

分布较分散

定期监测,物理防治为主

保护生态平衡

高海拔地区

较低

数量较少

偶尔监测,生物防治

维护生态环境

地质构造与蚁患传播关系

断层地带蚁患传播特点

分析断层地带的地质活动和土壤结构变化对白蚁迁移和传播的影响,以及该地区蚁患的扩散路径,是了解地质构造与蚁患传播关系的重要方面。断层地带的地质活动频繁,土壤结构变化较大,对白蚁的迁移和传播有一定的影响。在断层地带,白蚁可能会随着地质活动和土壤结构的变化而迁移,扩散路径可能较为复杂。研究断层地带堤坝蚁患的快速传播风险和防治难点,能够了解断层地带堤坝蚁患的情况。断层地带的堤坝蚁患可能会快速传播,防治难度较大,需要采取特殊的防治措施。确定断层地带堤坝蚁患的监控和预警措施,能够为断层地带的堤坝蚁患防治提供科学依据。在断层地带,需要加强对堤坝的监控,及时发现蚁患的传播迹象,采取预警措施,如设置监测点、加强巡逻等。

地质活动情况

对白蚁迁移和传播的影响

蚁患扩散路径特点

快速传播风险

防治难点

监控和预警措施

频繁

促进迁移和传播

复杂多样

高

大

设置监测点,加强巡逻

偶尔

影响较小

相对简单

低

较小

定期监测

褶皱地带蚁患传播特点

考察褶皱地带的地层变形和岩石破碎情况对白蚁生存和活动空间的改变,以及该地区蚁患的分布特征,是了解地质构造与蚁患传播关系的重要环节。褶皱地带的地层变形和岩石破碎情况会改变白蚁的生存和活动空间,影响蚁患的分布。在褶皱地带,白蚁可能会集中在岩石破碎和地层变形较大的区域。分析褶皱地带堤坝蚁患的局部聚集和传播规律,能够了解褶皱地带堤坝蚁患的特点。褶皱地带的堤坝蚁患可能会呈现出局部聚集的特点,传播规律可能与地层变形和岩石破碎情况有关。确定褶皱地带堤坝蚁患的防治重点和策略,能够为褶皱地带的堤坝蚁患防治提供科学依据。在褶皱地带,需要加强对堤坝周边岩石破碎和地层变形较大区域的监测,采取针对性的防治措施,如采用化学药剂进行防治。

稳定地质区域蚁患传播特点

评估稳定地质区域的土壤和地形相对稳定对白蚁传播的限制,以及该地区蚁患的缓慢扩散情况,是了解地质构造与蚁患传播关系的关键。稳定地质区域的土壤和地形相对稳定,对白蚁的传播有一定的限制。在稳定地质区域,蚁患的扩散速度较慢,分布范围相对较窄。研究稳定地质区域堤坝蚁患的长期防治措施和生态平衡维护,能够了解稳定地质区域堤坝蚁患的防治情况。在稳定地质区域,需要采取长期防治措施,如定期监测、采用生物防治等,同时要注意生态平衡的维护,避免对环境造成破坏。确定稳定地质区域堤坝蚁患的监测频率和防治标准,能够为稳定地质区域的堤坝蚁患防治提供科学依据。在稳定地质区域,需要根据蚁患的情况确定合理的监测频率和防治标准,确保堤坝的安全。

地质稳定性情况

对白蚁传播的限制

蚁患扩散情况

长期防治措施

生态平衡维护要求

监测频率

防治标准

高

强

缓慢,范围窄

定期监测,生物防治

避免破坏环境

较低

严格

中等

中等

适中

加强监测,化学与生物防治结合

保护生态环境

适中

适中

低

弱

较快,范围广

频繁监测,多种防治手段

注重生态修复

较高

宽松

堤防与水库防护重要性

防汛安全核心保障

抵御洪水冲击

减少洪水漫溢

①通过对堤防和水库大坝进行科学防护,可显著降低洪水漫溢的风险,进而避免周边大量地区被洪水淹没,为居民和各类设施提供可靠的安全屏障。

②有效防止洪水对农田、村庄和城市的破坏,保障农业生产的有序进行以及居民生活的正常运转,维持社会经济的稳定发展。

③减少洪水对生态环境的破坏,保护湿地、河流等生态系统的平衡,为野生动植物提供稳定的栖息环境,促进生态的可持续发展。

④降低洪水对交通、电力等基础设施的影响,确保在洪水期间这些设施能够正常运行,保障救援和生活物资运输的畅通,减少次生灾害的发生。

堤坝正常运行保障

稳定水位变化

①良好的堤坝防护有助于稳定水库和河道的水位,避免水位急剧上升或下降,为周边生态环境和人类活动提供稳定的水资源条件。

②保障水利设施的正常运行,为灌溉、供水等提供稳定的水源,满足农业、工业和居民生活的用水需求,促进经济社会的可持续发展。

③减少水位波动对周边生态环境的影响,保护水生生物的生存环境,维护生物多样性,促进生态系统的平衡和稳定。

④稳定水位变化有利于航运等水上交通的安全和顺畅,降低航运事故的发生概率,提高运输效率,促进区域间的经济交流和合作。

保障泄洪能力

①确保堤坝和水库的泄洪设施正常运行,在洪水期间能够及时、有效地泄洪,减轻洪水对堤坝和周边地区的压力,保障防洪安全。

②防止因泄洪不畅导致水位过高,增加堤坝的压力,引发溃坝等严重后果,保护下游地区人民的生命财产安全。

③保障泄洪能力有助于减轻下游地区的洪水压力,保护下游地区的安全,减少洪水灾害对社会经济的影响。

④及时泄洪可以减少洪水在水库和河道中的停留时间,降低洪水对周边环境的破坏,促进生态环境的恢复和保护。

水利设施供水保障

降低洪水风险

①对堤防和水库进行防护,可有效降低洪水发生的风险,减少洪水灾害的发生频率,为地区的可持续发展提供保障。

②提高周边地区的防洪能力,增强应对洪水灾害的信心,使居民能够更加从容地应对洪水威胁,减少恐慌和损失。

③降低洪水对经济发展的影响,保障地区的可持续发展,避免因洪水灾害导致的经济衰退和社会不稳定。

④减少因洪水灾害带来的人员伤亡和财产损失,保护人民的生命安全和财产权益,体现以人为本的发展理念。

保障居民安全

避免人员伤亡

①坚固的堤坝能够阻挡洪水的侵袭,避免居民被洪水冲走,减少人员伤亡,为居民的生命安全提供坚实的保障。

②在洪水来临时,为居民提供足够的时间进行疏散和转移,保障居民的生命安全,有序组织救援和安置工作,减少灾害损失。

③降低因洪水引发的山体滑坡、泥石流等地质灾害对居民的威胁,提前做好预警和防范措施,保护居民的生命和财产安全。

④保障居民在洪水期间的基本生活物资供应,避免因饥饿、疾病等导致的人员伤亡,提供必要的医疗和生活支持,确保居民的身体健康。

保护财产安全

①防止洪水对居民的房屋、车辆、家具等财产造成破坏,减少居民的财产损失,为居民的安居乐业提供保障。

②保障居民的生产资料和设备安全,确保在洪水过后能够尽快恢复生产,促进经济的快速复苏和发展。

③保护居民的储蓄、投资等金融资产安全,避免因洪水导致的经济损失,维护居民的经济利益和社会稳定。

④减少因洪水对居民财产造成的间接损失,如企业停产、商业活动中断等,促进经济的稳定运行和社会的和谐发展。

维护社会稳定

①保障居民的生命和财产安全有助于维护社会的稳定,避免因洪水灾害引发的社会动荡,为社会的和谐发展创造良好的环境。

②减少因洪水导致的居民流离失所,降低社会管理的难度,有序组织安置和救助工作,保障居民的基本生活权益。

③保障居民的基本生活需求,避免因物资短缺引发的社会矛盾,提供充足的生活物资和公共服务,维护社会的公平正义。

④促进社会各界在洪水灾害面前的团结协作,共同应对灾害挑战,增强社会的凝聚力和向心力,提高应对灾害的能力。

护坡稳定维护工作

促进经济发展

①安全的居住环境有利于吸引投资和人才,促进地区的经济发展,为经济的繁荣提供坚实的基础。

②减少因洪水灾害对企业和商业活动的影响,保障经济的稳定增长,促进产业的升级和转型,提高经济的竞争力。

③保障农业生产的稳定,为地区的经济发展提供坚实的基础,确保粮食安全和农产品供应,促进农村经济的发展。

④促进旅游业等相关产业的发展,提高地区的经济活力,开发旅游资源,提升地区的知名度和影响力。

维护社会稳定

保障公共服务

①确保医院、学校、超市等公共服务场所的安全,保障居民在洪水期间能够获得必要的医疗、教育和生活物资供应,维护社会的基本运转。

②维持公共交通的正常运行,方便居民在洪水期间的出行和疏散,保障救援和物资运输的畅通,提高应对灾害的效率。

③保障通信系统的畅通,确保居民能够及时获取洪水信息和救援指导,加强信息沟通和协调,提高应急响应能力。

④保障电力供应的稳定,为居民的生活和应急设备的运行提供支持,确保医疗、通信等关键系统的正常运行,减少灾害损失。

稳定市场秩序

①防止因洪水灾害导致的物价波动和物资短缺,保障市场的稳定供应,维护消费者的合法权益,促进市场的健康发展。

②维护商业活动的正常进行,避免因洪水对企业造成的损失影响市场的活力,支持企业的恢复和发展,促进经济的复苏。

③加强市场监管,打击哄抬物价、囤积居奇等违法行为,保障消费者的权益,维护市场的公平竞争环境。

④促进市场的恢复和发展,为经济的复苏提供动力,引导企业创新和转型升级,提高市场的竞争力。

增强社会信心

①可靠的堤防和水库防护能够增强居民对政府和社会的信心,提高居民应对灾害的积极性和主动性,形成全社会共同应对灾害的合力。

②让居民相信在洪水灾害面前能够得到有效的保护和支持,增强社会的凝聚力,促进社会的和谐稳定。

③减少因洪水灾害引发的心理恐慌和焦虑,保障居民的心理健康,提供心理辅导和支持,帮助居民恢复信心。

④促进社会各界在灾害面前的团结协作,共同应对挑战,提高社会的应急管理能力和抗灾能力。

促进社会和谐

①保障居民的生命和财产安全有助于促进社会的和谐发展,减少因洪水灾害引发的社会矛盾,营造和谐稳定的社会环境。

②加强社会各界在洪水灾害应对中的合作与交流,增进彼此之间的信任和理解,促进社会的团结和进步。

③促进资源的合理分配和利用,提高社会的整体效益,优化资源配置,提高应对灾害的效率。

④为地区的可持续发展创造良好的社会环境,推动经济、社会和环境的协调发展,实现可持续发展的目标。

堤坝结构完整性维护

防止结构破坏

避免洞穴隐患

①白蚁等害堤动物在堤坝内挖掘的洞穴会削弱堤坝的结构强度,容易引发渗漏和坍塌。通过防治,可消除这些洞穴隐患,保障堤坝的安全稳定。

②防止洞穴扩大和连通,避免形成集中渗流通道,降低堤坝发生管涌等险情的风险,确保堤坝在洪水期间的正常运行。

③保障堤坝的完整性,确保在正常运行和洪水期间能够承受设计荷载,为防洪安全提供坚实的基础。

④减少因洞穴导致的堤坝不均匀沉降,防止堤坝出现裂缝和损坏,延长堤坝的使用寿命,降低维护成本。

保护防渗体系

破坏形式

危害

防治措施

效果

害堤动物破坏防渗层

降低防渗性能,增加渗流,侵蚀堤坝内部结构

定期巡查、设置防护网、药物防治

确保防渗体系有效性,减少水资源浪费,提高水利工程效益

动物活动导致防渗层破损

加速渗流,威胁堤坝基础

及时修复、加强监测

降低渗流对堤坝的侵蚀,保护堤坝稳定性和安全性

渗流对堤坝基础冲刷

影响堤坝稳定性

加固基础、设置反滤层

防止渗流冲刷,保障堤坝安全

通过以上措施,可有效保护堤坝的防渗体系,确保其在长期运行中发挥应有的作用。

堤坝防渗体系保护

维护护坡稳定

①害堤动物可能会破坏堤坝的护坡结构,如草皮、石块等,影响护坡的抗冲刷能力。防治工作可维护护坡的稳定,增强其对堤坝的保护作用。

②防止护坡因动物破坏而出现松动、滑落等现象,保障护坡对堤坝的保护作用,减少雨水和风浪对堤坝坡面的侵蚀。

③保持护坡的完整性,减少雨水和风浪对堤坝坡面的侵蚀,延长堤坝的使用寿命,降低维护成本。

④维护护坡的生态功能,为植被生长提供良好的环境,增强护坡的稳定性和美观性,促进生态环境的改善。

堤坝抗洪能力增强

保障护岸安全

①护岸是堤坝的重要组成部分,防止害堤动物对护岸的破坏,保障护岸的安全,确保其对堤坝的侧向支撑作用。

②避免护岸因动物活动而出现裂缝、坍塌等问题,确保护岸对堤坝的侧向支撑作用,维护河道的稳定和生态环境。

③减少水流对护岸的冲刷,保护护岸的基础和结构,提高护岸的稳定性,延长护岸的使用寿命。

④保障护岸的正常功能,维护河道的稳定和生态环境,促进水资源的合理利用和保护。

确保长期稳定

延缓老化进程

①害堤动物的破坏会加速堤坝结构的老化,通过防治可减少这种影响,延缓堤坝的老化进程,延长堤坝的使用寿命。

②防止堤坝材料因动物活动而受到侵蚀和损坏,延长堤坝材料的使用寿命,降低更换和维修成本。

③保持堤坝结构的完整性和稳定性,减少因老化导致的安全隐患,保障水利工程的长期稳定运行。

④降低因堤坝老化而进行大规模修复和加固的频率,节约资源和资金,提高资金的使用效率。

应对复杂工况

①确保堤坝在洪水、地震等复杂工况下的稳定性,通过防治害堤动物,增强堤坝的抗灾能力,保障人民生命财产安全。

②减少因动物破坏导致的堤坝在复杂工况下的薄弱环节,提高堤坝的安全性,降低灾害损失和影响。

③保障堤坝在不同水位、流量等条件下的正常运行,满足水利工程的各种功能需求,为经济社会发展提供支撑。

④提高堤坝应对突发情况的能力,降低灾害损失和影响,增强社会的抗灾能力和恢复能力。

堤坝抗震性能提高

堤坝复杂工况应对

保障正常运行

①维护堤坝结构的完整性是保障水利工程正常运行的基础,通过防治害堤动物,确保堤坝各项功能的正常发挥,满足社会经济发展对水资源的需求。

②保障堤坝的蓄水、泄洪、灌溉等功能不受影响,满足社会经济发展对水资源的需求,促进经济社会的可持续发展。

③保持堤坝与其他水利设施的协同工作,提高水利系统的整体效率,优化水资源配置。

④确保堤坝在运行过程中的安全性和可靠性,为水利工程的长期稳定运行提供保障,减少事故和损失。

护岸安全保障工作

降低维护成本

①及时防治害堤动物可减少堤坝的病害和损坏,降低维护和修复的成本,提高资金的使用效率。

②避免因动物破坏导致的大规模修复工程,节约人力、物力和财力,减少对社会资源的浪费。

③延长堤坝的使用寿命,减少因新建堤坝而投入的巨额资金,促进资源的合理利用。

④提高资金的使用效率,将有限的资源投入到更需要的地方,实现资源的优化配置。

提升抗灾能力

增强抗洪能力

①防止害堤动物破坏堤坝结构,可增强堤坝在洪水期间的抗洪能力,确保堤坝不被洪水冲垮,保护人民生命财产安全。

②减少因动物活动导致的堤坝渗漏和管涌等问题,提高堤坝的抗洪安全性,降低洪水灾害的风险。

③保障堤坝的泄洪能力,确保在洪水来临时能够及时、有效地泄洪,减轻洪水对下游地区的压力。

④增强堤坝的整体稳定性,使其能够承受洪水的冲击和压力,保障水利工程的正常运行。

水利设施发电效益提升

提高抗震性能

①维护堤坝结构的完整性有助于提高其抗震性能,减少地震对堤坝的破坏,保障水利工程的安全。

②防止因动物破坏导致的堤坝在地震时出现裂缝、坍塌等问题,保障堤坝的安全性,降低地震灾害的损失。

③确保堤坝在地震后仍能保持一定的功能,为抗震救灾工作提供支持,保障人民生命财产安全。

④提高堤坝周边地区在地震灾害中的安全性,减少次生灾害的发生,促进社会的稳定和发展。

抵御风浪侵蚀

①防治害堤动物可保护堤坝的护坡和护岸结构,增强堤坝抵御风浪侵蚀的能力,延长堤坝的使用寿命。

②减少因风浪对堤坝坡面的冲刷和破坏,延长堤坝的使用寿命,降低维护成本。

③保障堤坝在风浪作用下的稳定性,防止堤坝出现滑坡、坍塌等险情,保障水利工程的安全。

④维护堤坝周边的生态环境,减少风浪对周边水域的影响,促进生态环境的改善。

堤坝风浪侵蚀抵御

应对其他灾害

①完好的堤坝结构有助于应对其他自然灾害,如风暴潮、泥石流等,保护周边地区的安全,保障人民生命财产安全。

②减少因灾害对堤坝造成的破坏,降低灾害损失和影响,提高社会的抗灾能力。

③保障堤坝在不同灾害情况下的正常运行,为地区的防灾减灾工作提供有力支持,促进经济社会的可持续发展。

④提高堤坝的综合抗灾能力,增强地区的灾害应对能力,提升社会的恢复能力和发展韧性。

堤坝其他灾害应对

水利设施长效运营需求

保障供水稳定

满足生活用水

①保障居民的生活用水供应,确保水质安全和水量充足,提高居民的生活质量,促进社会的和谐发展。

②防止因水利设施故障导致的停水现象,提高居民的生活质量,减少对居民生活的影响。

③满足城市公共设施的用水需求,如消防、绿化等,保障城市的正常运转,维护城市的安全和环境。

④为居民提供稳定的生活用水保障,促进社会的和谐发展,增强居民的幸福感和安全感。

支持工业用水

①为工业企业提供稳定的用水供应,保障工业生产的正常进行,促进工业经济的发展,提高企业的竞争力。

②满足工业企业对水质和水量的要求,提高工业产品的质量和生产效率,推动工业的转型升级。

③减少因缺水导致的工业停产和损失,促进工业经济的发展,保障地区的经济稳定。

④支持新兴产业的发展,为地区的产业升级提供保障,推动经济结构的优化和调整。

保障农业灌溉

①为农业生产提供充足的灌溉用水,提高农作物的产量和质量,保障粮食安全,促进农村经济的发展。

②保障农田的灌溉需求,促进农业的可持续发展,提高农民的收入水平,改善农村生活条件。

③减少因干旱导致的农作物减产和绝收,保障粮食安全,稳定农产品市场供应。

④支持农村经济的发展,提高农民的收入水平,推动乡村振兴战略的实施。

害堤动物防治工作现场

维持生态用水

①保障河流、湖泊等水域的生态用水需求,维护生态系统的平衡,保护生物多样性,促进生态环境的改善。

②保护水生生物的生存环境,促进生物多样性的发展,为生态系统的稳定和可持续发展提供保障。

③维持湿地等生态系统的功能,发挥其在防洪、净化水质等方面的作用,提高生态系统的服务功能。

④促进生态环境的改善,提高地区的生态质量,为居民提供良好的生活环境。

确保发电效益

保障机组运行

①确保水轮机等发电设备的正常运行,避免因害堤动物破坏导致的设备故障,保障电力供应的稳定。

②减少因设备维修和停机造成的发电损失,提高发电设备的利用率,增加发电量和发电效益。

③保障发电机组的安全运行,防止因设备故障引发的安全事故,保障人员和设备的安全。

④提高发电设备的可靠性和稳定性,为电力供应提供保障,满足社会经济发展对电力的需求。

稳定水位调节

①维护水库的水位稳定,为发电提供合适的水头和流量,提高发电效率,增加发电效益。

②防止因水位波动过大导致的发电效率下降和设备损坏,保障发电的连续性和稳定性。

③保障发电的连续性和稳定性,提高电力供应的质量,满足用户对电力质量的要求。

④优化水位调节,提高水资源的利用效率,实现水资源的合理配置和可持续利用。

提高发电效率

①通过防治害堤动物,减少水流损失和能量损耗,提高发电效率,降低发电成本。

②优化发电系统的运行参数,提高水轮机的效率,增加发电量和发电效益。

③保障发电设备的良好状态,提高发电的经济效益,增强电力企业的竞争力。

④降低发电成本,提高电力企业的竞争力,促进电力行业的可持续发展。

增加发电效益

①稳定的发电运行可增加发电量,提高发电效益,为地区的经济发展提供充足的电力支持。

②为地区的经济发展提供充足的电力支持,促进产业的繁荣,推动经济的增长。

③提高电力企业的盈利能力,为企业的可持续发展提供保障,增强企业的发展动力。

④减少对其他能源的依赖,促进能源结构的优化,推动能源的清洁低碳发展。

促进航运畅通

保障航道深度

①防止因害堤动物破坏导致的河道淤积,保障航道的足够深度,确保船舶的安全通行。

②减少因航道变浅导...

磐石市害堤动物防治项目投标方案.docx