榆树市示范推广生物防治水稻二化螟项目投标方案

第一章 满足采购文件要求

3

第一节 产品参数符合性

3

一、 稻螟赤眼蜂一级成品蜂标准

3

二、 螟黄赤眼蜂优质蜂标准

15

三、 松毛虫赤眼蜂一级成品蜂标准

31

第二节 放蜂操作规范

46

一、 每亩放蜂器数量配置

46

二、 放蜂次数安排

68

三、 放蜂器蜂种配置

81

四、 放蜂地点与覆盖要求

101

第三节 产品试验验证

116

一、 赤眼蜂产品试验背景

116

二、 田间防效标准

135

三、 产品使用限制

141

第四节 质量标准执行

147

一、 采购文件标准遵循

147

二、 产品证明文件提供

164

三、 质量追溯机制建立

184

第二章 产品参数要求

202

第一节 稻螟赤眼蜂参数

202

一、 一级成品蜂标准要求

202

二、 质量核心指标

215

第二节 螟黄赤眼蜂参数

235

一、 优质蜂标准参数

235

二、 蜂群质量控制指标

248

第三节 松毛虫赤眼蜂参数

258

一、 农业行业标准遵循

258

二、 雌蜂质量保障参数

268

三、 卵体质量控制指标

274

第三章 放蜂要求

289

第一节 放蜂数量要求

289

一、 放蜂器配置标准

289

二、 赤眼蜂投放总量

302

第二节 放蜂频次安排

309

一、 放蜂周期规划

309

二、 放蜂时间表制定

330

第三节 蜂种配比控制

358

一、 混合蜂种配比标准

358

二、 配比质量控制措施

379

第四节 放蜂操作规范

396

一、 放蜂器布设规范

396

二、 放蜂人员操作要求

411

第四章 产品试验要求

417

第一节 试验示范经验

417

一、 吉林省内试验示范记录

417

二、 试验关键信息汇总

428

第二节 田间防效数据

441

一、 平均防效达标数据

441

二、 数据验证材料

455

第三节 产品应用记录

459

一、 吉林省应用情况

459

二、 用户反馈材料

468

第四节 禁止使用不合格产品

474

一、 产品质量承诺

474

二、 第三方认证材料

490

第五章 质量要求

504

第一节 稻螟赤眼蜂标准

504

一、 一级成品蜂标准规范

504

第二节 螟黄赤眼蜂标准

519

一、 优质蜂标准参数

519

第三节 松毛虫赤眼蜂标准

531

一、 农业行业标准执行

531

满足采购文件要求

产品参数符合性

稻螟赤眼蜂一级成品蜂标准

符合吉林省地方标准要求

严格遵循标准条款

种蜂选育合规

1)在种蜂选育过程中,依据《吉林省地方标准--小卵蜂生产技术规程》(DB22/T3190-2020),精心挑选健康、繁殖能力强且各项指标达标的个体作为种蜂,从源头上保证蜂群质量。

2)对种蜂的来源进行严格把控,追溯其培育过程和品质记录,确保其符合标准规定的品质要求,杜绝不合格种蜂进入繁殖环节。

3)通过科学的选育方法,如人工授精、基因筛选等,提高种蜂的优良性状,如寄生率、羽化出蜂率等,为后续的繁殖打下坚实基础,保障稻螟赤眼蜂的整体质量。

繁殖环境达标

1)为稻螟赤眼蜂的繁殖提供符合《吉林省地方标准--小卵蜂生产技术规程》(DB22/T3190-2020)要求的环境条件,精确控制温度在适宜范围内,保持相对湿度稳定,提供合适的光照强度和时长。

2)定期对繁殖环境进行监测和调控,运用先进的环境监测设备,实时获取环境参数,一旦发现参数偏离标准范围,立即采取措施进行调整,确保环境参数稳定在标准范围内。

3)采用先进的环境控制设备,如智能温控系统、湿度调节装置等,提高环境条件的可控性和稳定性,为稻螟赤眼蜂的繁殖创造良好的环境。

成品蜂培育规范

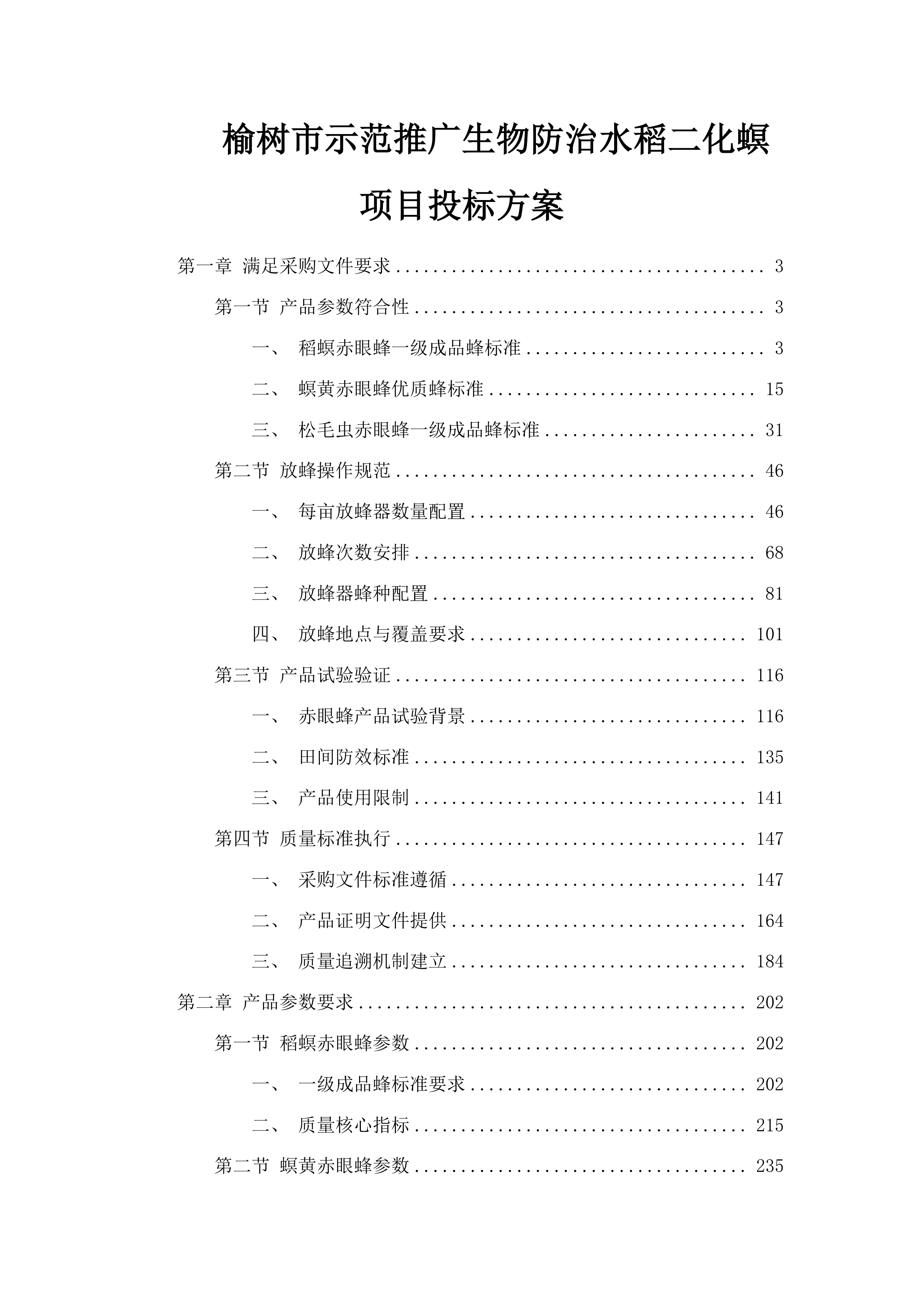

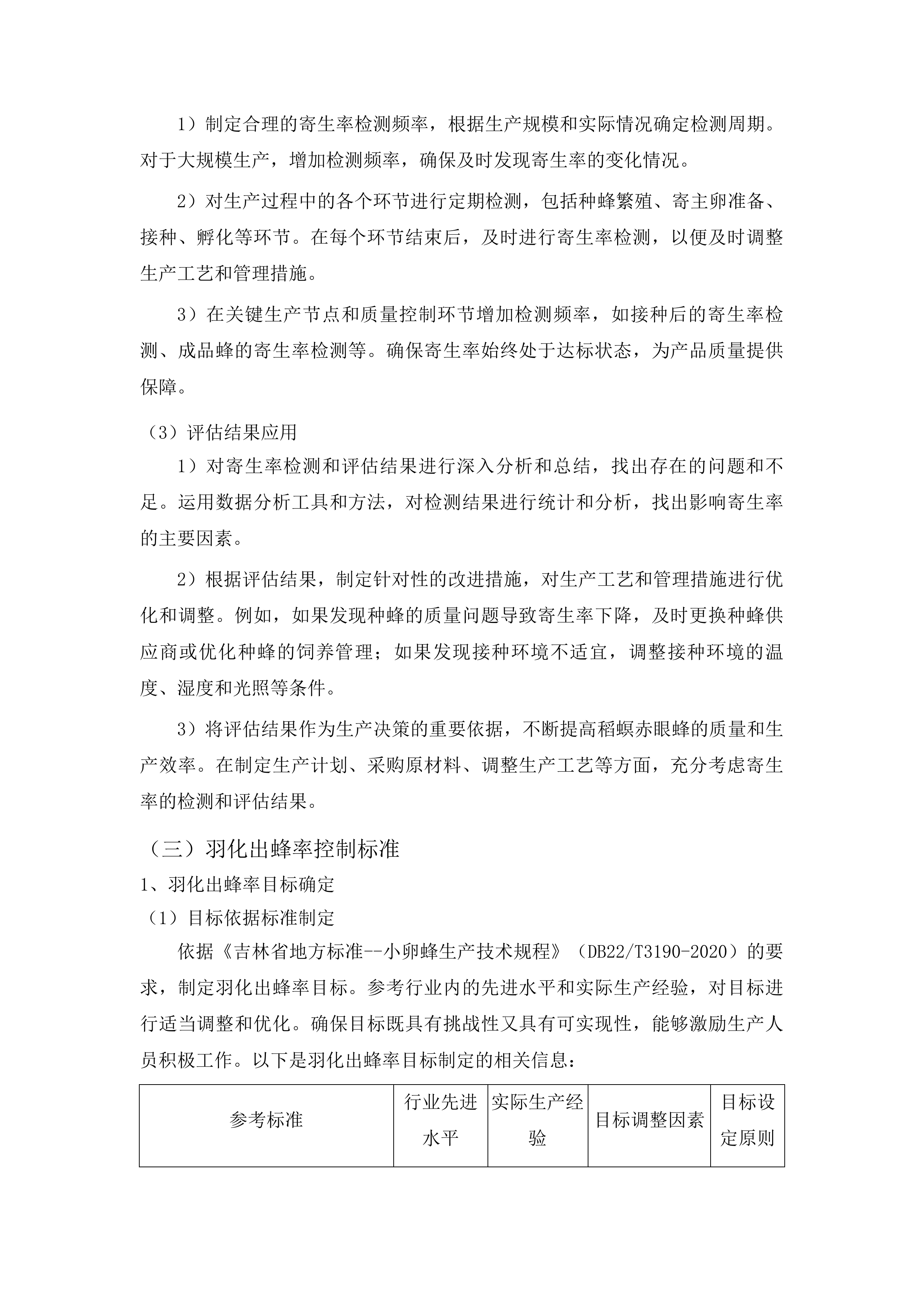

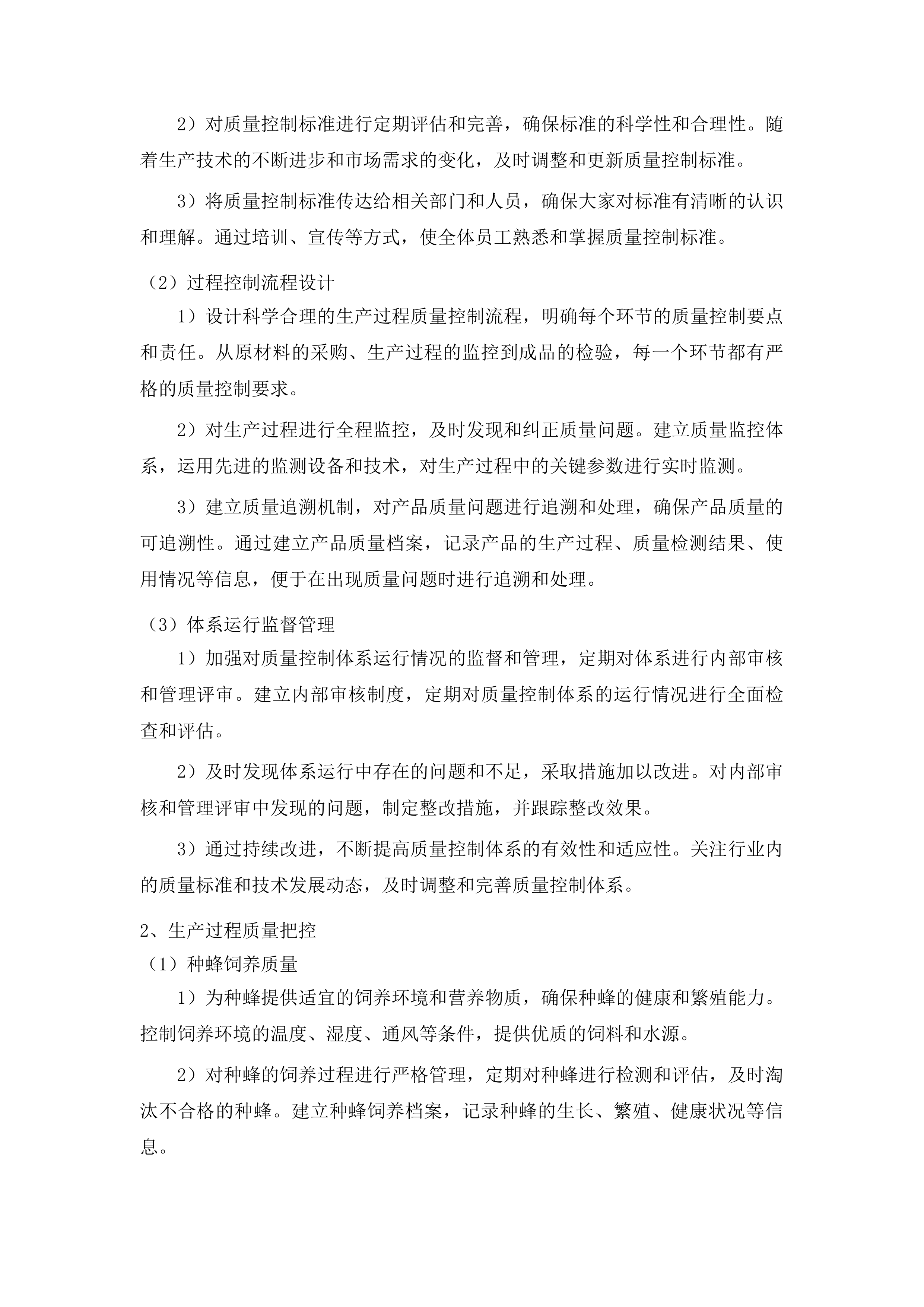

在成品蜂培育阶段,严格按照《吉林省地方标准--小卵蜂生产技术规程》(DB22/T3190-2020)的工艺流程进行操作。从种蜂的引入、寄主卵的准备、接种、孵化到成品蜂的收集,每一个环节都有明确的操作规范和质量标准。在饲料和营养管理方面,根据稻螟赤眼蜂的生长需求,精心调配饲料的成分和比例,确保其获得充足的营养。同时,加强对成品蜂的质量检测,建立完善的质量检测体系,对成品蜂的寄生率、羽化出蜂率、畸形蜂率等指标进行严格检测,及时发现和处理不符合标准的产品。以下是成品蜂培育的部分关键环节及质量标准:

培育环节

操作规范

质量标准

种蜂引入

选择健康、繁殖能力强的种蜂,进行严格的检疫和隔离观察

符合标准规定的品质要求

寄主卵准备

选择新鲜、无病虫害的寄主卵,进行消毒处理

寄主卵的利用率≥XXX%

接种

控制接种密度和时间,确保种蜂与寄主卵充分接触

寄生率≥80%

孵化

控制孵化环境的温度、湿度和光照,定期检查孵化情况

羽化出蜂率≥70%

成品蜂收集

采用合适的方法收集成品蜂,避免损伤

畸形蜂率≤XXX%

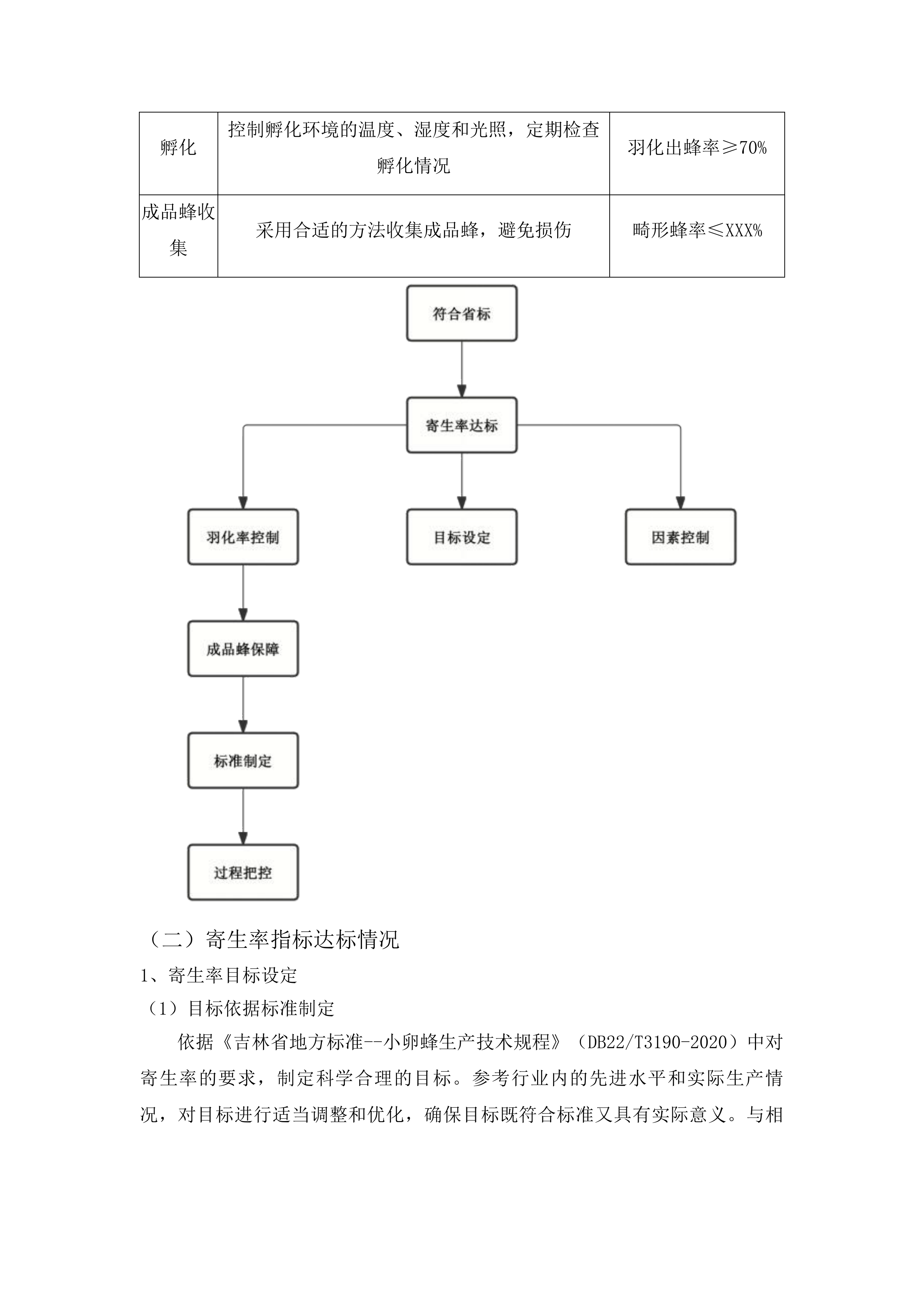

寄生率指标达标情况

寄生率目标设定

目标依据标准制定

依据《吉林省地方标准--小卵蜂生产技术规程》(DB22/T3190-2020)中对寄生率的要求,制定科学合理的目标。参考行业内的先进水平和实际生产情况,对目标进行适当调整和优化,确保目标既符合标准又具有实际意义。与相关部门和人员进行充分沟通和协商,确保目标得到大家的认可和支持。以下是寄生率目标制定的相关要素:

参考标准

行业先进水平

实际生产情况

目标调整因素

沟通协商部门

《吉林省地方标准--小卵蜂生产技术规程》(DB22/T3190-2020)

寄生率达到XXX%以上

当前寄生率水平为XXX%

种蜂质量、寄主卵质量、接种环境等

生产部门、技术部门、质量控制部门

目标分解到环节

1)将寄生率目标分解到种蜂繁殖、寄主卵准备、接种等各个生产环节。明确每个环节在提高寄生率方面的具体任务和责任,确保每个环节都为实现目标做出贡献。

2)在种蜂繁殖环节,通过优化种蜂的选育和饲养管理,提高种蜂的繁殖能力和寄生能力。在寄主卵准备环节,选择合适的寄主卵,进行严格的筛选和处理,提高寄主卵的质量和利用率。在接种环节,控制接种环境的温度、湿度和光照等条件,优化接种方式和密度,提高稻螟赤眼蜂与寄主卵的接触机会。

3)建立目标考核机制,对每个环节的目标完成情况进行定期考核和评估,及时发现问题并采取措施加以解决。考核指标包括种蜂的繁殖率、寄主卵的利用率、接种后的寄生率等。

孵化环境控制

目标动态调整

1)根据生产过程中的实际情况和市场需求的变化,对寄生率目标进行动态调整。当遇到不可抗力因素或其他特殊情况时,及时对目标进行合理调整,确保目标的可行性和合理性。

2)例如,当种蜂的质量出现波动、寄主卵的供应不足或接种环境发生变化时,根据实际情况调整寄生率目标。同时,关注市场需求的变化,如客户对寄生率的要求提高或市场竞争加剧,及时调整目标以提高产品的竞争力。

3)通过动态调整目标,使生产过程更加灵活和适应市场变化,提高产品的质量和生产效率。建立目标调整的决策机制,由相关部门和人员共同参与决策,确保目标调整的科学性和合理性。

影响寄生率因素控制

种蜂质量把控

1)选择优质的种蜂进行繁殖,确保种蜂具有较强的繁殖能力和寄生能力。对种蜂的来源进行严格审查,选择信誉良好、技术先进的种蜂供应商。

2)对种蜂的饲养和管理进行严格控制,提供适宜的环境条件和营养物质,提高种蜂的健康水平。定期对种蜂进行检测和评估,包括对其繁殖能力、寄生能力、健康状况等指标的检测,及时淘汰不合格的种蜂。

3)建立种蜂质量追溯体系,记录种蜂的来源、饲养过程、检测结果等信息,便于在出现问题时进行追溯和处理。同时,加强与种蜂供应商的合作,共同提高种蜂的质量。

寄主卵质量优化

1)选择合适的寄主卵作为稻螟赤眼蜂的寄生对象,确保寄主卵的质量和新鲜度。对寄主卵的来源进行严格筛选,选择无病虫害、发育良好的寄主卵。

2)对寄主卵进行严格的筛选和处理,去除有病虫害和损伤的寄主卵,提高寄主卵的利用率。采用科学的方法对寄主卵进行消毒和保存,减少病虫害的滋生和传播。

3)优化寄主卵的保存和运输条件,控制保存温度、湿度和通风等环境因素,减少寄主卵在保存和运输过程中的损失和变质。建立寄主卵质量检测体系,对寄主卵的质量进行定期检测和评估。

接种环境优化

1)控制接种环境的温度、湿度、光照等条件,为稻螟赤眼蜂的寄生提供适宜的环境。根据稻螟赤眼蜂的生物学特性,确定最佳的接种环境参数,并通过先进的环境控制设备进行精确控制。

2)对接种环境进行定期消毒和清洁,减少病虫害的滋生和传播,保证接种环境的卫生和安全。采用合适的消毒方法和消毒剂,对接种设备、容器、场地等进行全面消毒。

3)优化接种方式和密度,提高稻螟赤眼蜂与寄主卵的接触机会,从而提高寄生率。根据寄主卵的数量和种蜂的数量,合理确定接种密度,并采用科学的接种方式,如喷雾接种、滴注接种等。以下是接种环境优化的相关参数和措施:

环境因素

控制范围

消毒方法

接种方式

接种密度

温度

XXX-XXX℃

紫外线消毒、化学消毒剂消毒

喷雾接种

XXX头/寄主卵

湿度

XXX-XXX%

熏蒸消毒

滴注接种

XXX头/寄主卵

光照

XXX-XXlux

臭氧消毒

涂抹接种

XXX头/寄主卵

寄生率检测与评估

检测方法选择

1)选择符合标准要求的寄生率检测方法,确保检测结果能够真实反映稻螟赤眼蜂的寄生情况。参考《吉林省地方标准--小卵蜂生产技术规程》(DB22/T3190-2020)和相关行业标准,选择科学、准确、可靠的检测方法。

2)对检测方法进行定期验证和校准,保证检测方法的准确性和可靠性。邀请专业的检测机构对检测方法进行评估和验证,及时发现和纠正检测方法中的误差和问题。

3)不断探索和应用新的检测技术和方法,提高检测效率和精度。关注行业内的技术发展动态,引进先进的检测设备和技术,如分子生物学检测技术、图像识别技术等。

定期检测频率

1)制定合理的寄生率检测频率,根据生产规模和实际情况确定检测周期。对于大规模生产,增加检测频率,确保及时发现寄生率的变化情况。

2)对生产过程中的各个环节进行定期检测,包括种蜂繁殖、寄主卵准备、接种、孵化等环节。在每个环节结束后,及时进行寄生率检测,以便及时调整生产工艺和管理措施。

3)在关键生产节点和质量控制环节增加检测频率,如接种后的寄生率检测、成品蜂的寄生率检测等。确保寄生率始终处于达标状态,为产品质量提供保障。

评估结果应用

1)对寄生率检测和评估结果进行深入分析和总结,找出存在的问题和不足。运用数据分析工具和方法,对检测结果进行统计和分析,找出影响寄生率的主要因素。

2)根据评估结果,制定针对性的改进措施,对生产工艺和管理措施进行优化和调整。例如,如果发现种蜂的质量问题导致寄生率下降,及时更换种蜂供应商或优化种蜂的饲养管理;如果发现接种环境不适宜,调整接种环境的温度、湿度和光照等条件。

3)将评估结果作为生产决策的重要依据,不断提高稻螟赤眼蜂的质量和生产效率。在制定生产计划、采购原材料、调整生产工艺等方面,充分考虑寄生率的检测和评估结果。

羽化出蜂率控制标准

羽化出蜂率目标确定

目标依据标准制定

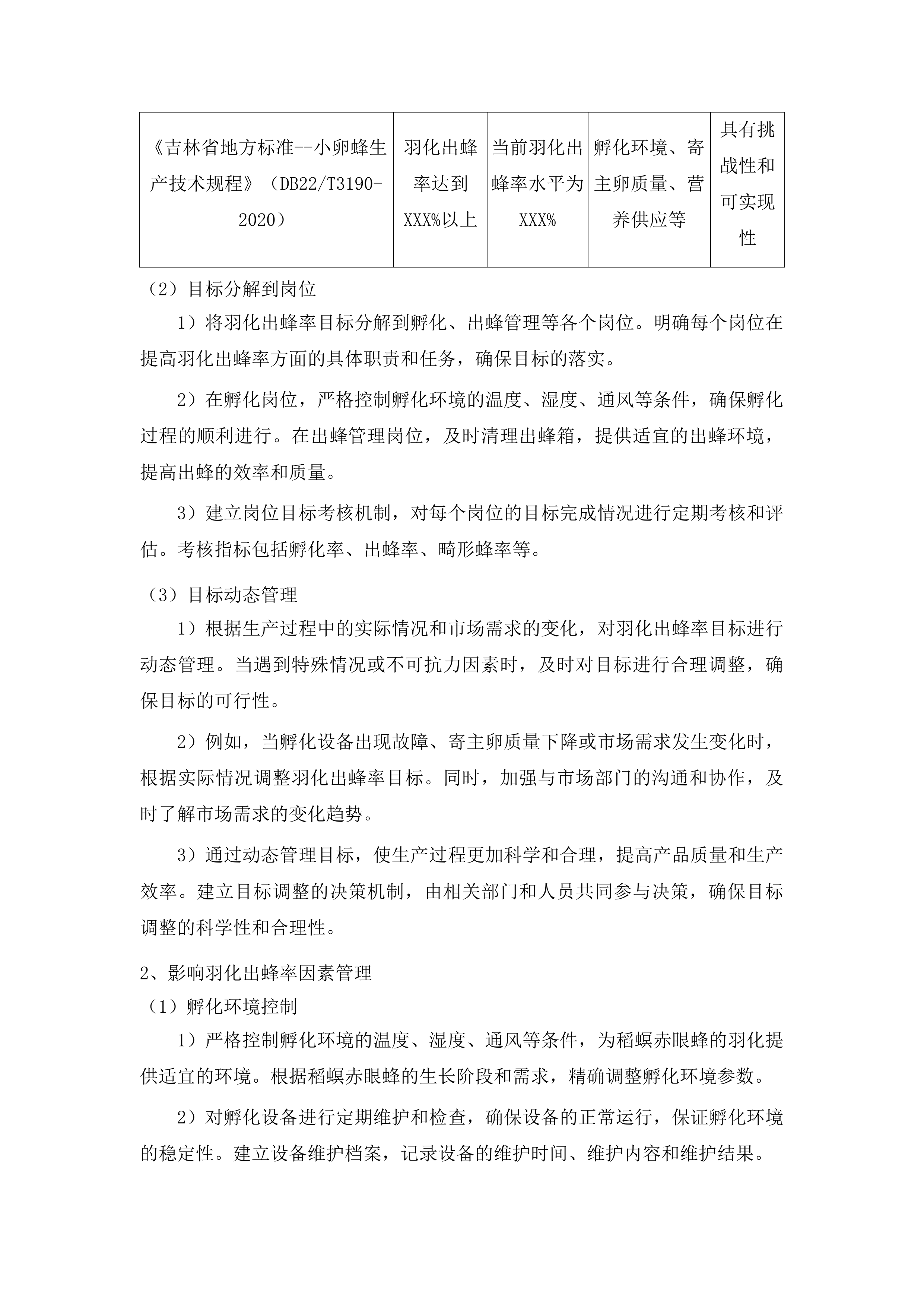

依据《吉林省地方标准--小卵蜂生产技术规程》(DB22/T3190-2020)的要求,制定羽化出蜂率目标。参考行业内的先进水平和实际生产经验,对目标进行适当调整和优化。确保目标既具有挑战性又具有可实现性,能够激励生产人员积极工作。以下是羽化出蜂率目标制定的相关信息:

参考标准

行业先进水平

实际生产经验

目标调整因素

目标设定原则

《吉林省地方标准--小卵蜂生产技术规程》(DB22/T3190-2020)

羽化出蜂率达到XXX%以上

当前羽化出蜂率水平为XXX%

孵化环境、寄主卵质量、营养供应等

具有挑战性和可实现性

目标分解到岗位

1)将羽化出蜂率目标分解到孵化、出蜂管理等各个岗位。明确每个岗位在提高羽化出蜂率方面的具体职责和任务,确保目标的落实。

2)在孵化岗位,严格控制孵化环境的温度、湿度、通风等条件,确保孵化过程的顺利进行。在出蜂管理岗位,及时清理出蜂箱,提供适宜的出蜂环境,提高出蜂的效率和质量。

3)建立岗位目标考核机制,对每个岗位的目标完成情况进行定期考核和评估。考核指标包括孵化率、出蜂率、畸形蜂率等。

目标动态管理

1)根据生产过程中的实际情况和市场需求的变化,对羽化出蜂率目标进行动态管理。当遇到特殊情况或不可抗力因素时,及时对目标进行合理调整,确保目标的可行性。

2)例如,当孵化设备出现故障、寄主卵质量下降或市场需求发生变化时,根据实际情况调整羽化出蜂率目标。同时,加强与市场部门的沟通和协作,及时了解市场需求的变化趋势。

3)通过动态管理目标,使生产过程更加科学和合理,提高产品质量和生产效率。建立目标调整的决策机制,由相关部门和人员共同参与决策,确保目标调整的科学性和合理性。

影响羽化出蜂率因素管理

孵化环境控制

1)严格控制孵化环境的温度、湿度、通风等条件,为稻螟赤眼蜂的羽化提供适宜的环境。根据稻螟赤眼蜂的生长阶段和需求,精确调整孵化环境参数。

2)对孵化设备进行定期维护和检查,确保设备的正常运行,保证孵化环境的稳定性。建立设备维护档案,记录设备的维护时间、维护内容和维护结果。

3)根据稻螟赤眼蜂的生长阶段和需求,及时调整孵化环境参数,提高羽化出蜂率。在孵化初期,适当提高温度和湿度,促进胚胎的发育;在羽化前期,降低温度和湿度,有利于成虫的羽化。

寄主卵质量保障

1)确保寄主卵的质量和新鲜度,为稻螟赤眼蜂的羽化提供良好的基础。对寄主卵的来源进行严格筛选,选择无病虫害、发育良好的寄主卵。

2)对寄主卵进行严格的筛选和处理,去除有病虫害和损伤的寄主卵,提高寄主卵的利用率。采用科学的方法对寄主卵进行消毒和保存,减少病虫害的滋生和传播。

3)优化寄主卵的保存和运输条件,控制保存温度、湿度和通风等环境因素,减少寄主卵在保存和运输过程中的损失和变质。建立寄主卵质量检测体系,对寄主卵的质量进行定期检测和评估。

营养供应优化

1)为稻螟赤眼蜂提供充足的营养物质,满足其生长和羽化的需求。根据稻螟赤眼蜂的营养需求,精心调配饲料的成分和比例,确保其获得全面、均衡的营养。

2)根据稻螟赤眼蜂的营养需求,合理调配饲料的成分和比例,提高饲料的质量和适口性。选用优质的饲料原料,采用先进的饲料加工工艺,确保饲料的质量稳定。

3)定期对营养供应情况进行检查和评估,及时调整饲料配方和供应方式,确保营养供应的稳定性和有效性。建立营养供应监测体系,对饲料的质量、供应数量、供应时间等进行实时监测。

羽化出蜂率监测与改进

监测方法确定

1)选择符合标准要求的羽化出蜂率监测方法,确保监测结果能够真实反映稻螟赤眼蜂的羽化情况。参考《吉林省地方标准--小卵蜂生产技术规程》(DB22/T3190-2020)和相关行业标准,选择科学、准确、可靠的监测方法。

2)对监测方法进行定期验证和校准,保证监测方法的准确性和可靠性。邀请专业的检测机构对监测方法进行评估和验证,及时发现和纠正监测方法中的误差和问题。

3)不断探索和应用新的监测技术和方法,提高监测效率和精度。关注行业内的技术发展动态,引进先进的监测设备和技术,如自动化监测系统、图像识别技术等。

定期监测频率

1)制定合理的羽化出蜂率监测频率,根据生产规模和实际情况确定监测周期。对于大规模生产,增加监测频率,确保及时发现羽化出蜂率的变化情况。

2)对生产过程中的各个环节进行定期监测,包括孵化、出蜂等环节。在每个环节结束后,及时进行羽化出蜂率监测,以便及时调整生产工艺和管理措施。

3)在关键生产节点和质量控制环节增加监测频率,如孵化后的羽化出蜂率监测、成品蜂的羽化出蜂率监测等。确保羽化出蜂率始终处于达标状态,为产品质量提供保障。

改进措施实施

1)根据羽化出蜂率监测结果,及时分析存在的问题和原因,制定针对性的改进措施。运用数据分析工具和方法,对监测结果进行统计和分析,找出影响羽化出蜂率的主要因素。

2)对改进措施的实施情况进行跟踪和评估,确保改进措施能够有效落实。建立改进措施跟踪档案,记录改进措施的实施时间、实施内容和实施效果。

3)通过持续改进,不断提高稻螟赤眼蜂的羽化出蜂率和产品质量。定期对改进措施的效果进行评估和总结,及时调整改进措施的方向和力度。

一级成品蜂质量保障

质量控制体系建立

标准制定与完善

1)依据《吉林省地方标准--小卵蜂生产技术规程》(DB22/T3190-2020),结合实际生产情况,制定详细的质量控制标准。涵盖种蜂选育、寄主卵准备、接种、孵化、成品蜂收集等各个生产环节的质量要求。

2)对质量控制标准进行定期评估和完善,确保标准的科学性和合理性。随着生产技术的不断进步和市场需求的变化,及时调整和更新质量控制标准。

3)将质量控制标准传达给相关部门和人员,确保大家对标准有清晰的认识和理解。通过培训、宣传等方式,使全体员工熟悉和掌握质量控制标准。

过程控制流程设计

1)设计科学合理的生产过程质量控制流程,明确每个环节的质量控制要点和责任。从原材料的采购、生产过程的监控到成品的检验,每一个环节都有严格的质量控制要求。

2)对生产过程进行全程监控,及时发现和纠正质量问题。建立质量监控体系,运用先进的监测设备和技术,对生产过程中的关键参数进行实时监测。

3)建立质量追溯机制,对产品质量问题进行追溯和处理,确保产品质量的可追溯性。通过建立产品质量档案,记录产品的生产过程、质量检测结果、使用情况等信息,便于在出现质量问题时进行追溯和处理。

体系运行监督管理

1)加强对质量控制体系运行情况的监督和管理,定期对体系进行内部审核和管理评审。建立内部审核制度,定期对质量控制体系的运行情况进行全面检查和评估。

2)及时发现体系运行中存在的问题和不足,采取措施加以改进。对内部审核和管理评审中发现的问题,制定整改措施,并跟踪整改效果。

3)通过持续改进,不断提高质量控制体系的有效性和适应性。关注行业内的质量标准和技术发展动态,及时调整和完善质量控制体系。

生产过程质量把控

种蜂饲养质量

1)为种蜂提供适宜的饲养环境和营养物质,确保种蜂的健康和繁殖能力。控制饲养环境的温度、湿度、通风等条件,提供优质的饲料和水源。

2)对种蜂的饲养过程进行严格管理,定期对种蜂进行检测和评估,及时淘汰不合格的种蜂。建立种蜂饲养档案,记录种蜂的生长、繁殖、健康状况等信息。

3)建立种蜂饲养档案,记录种蜂的生长、繁殖等情况,便于追溯和查询。通过种蜂饲养档案,可以了解种蜂的遗传背景、繁殖性能、健康状况等信息,为种蜂的选育和繁殖提供依据。

寄主卵处理质量

1)对寄主卵进行严格的筛选和处理,确保寄主卵的质量和新鲜度。选择无病虫害、发育良好的寄主卵,进行消毒和保存处理。

2)采用科学的方法对寄主卵进行消毒和保存,减少病虫害的滋生和传播。选用合适的消毒剂和消毒方法,控制保存温度、湿度和通风等条件。

3)优化寄主卵的处理流程,提高处理效率和质量。通过优化处理流程,减少寄主卵的损伤和变质,提高寄主卵的利用率。

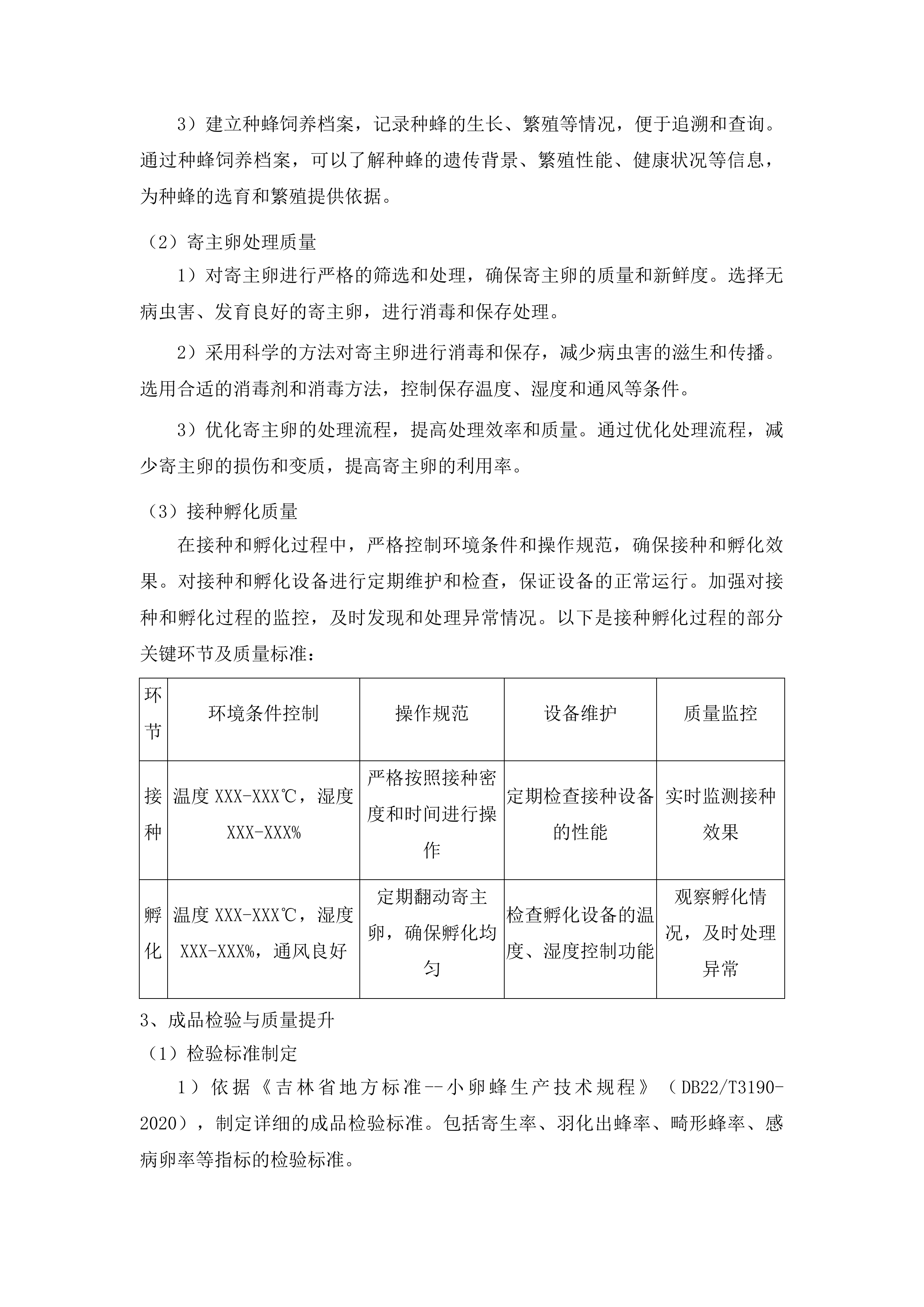

接种孵化质量

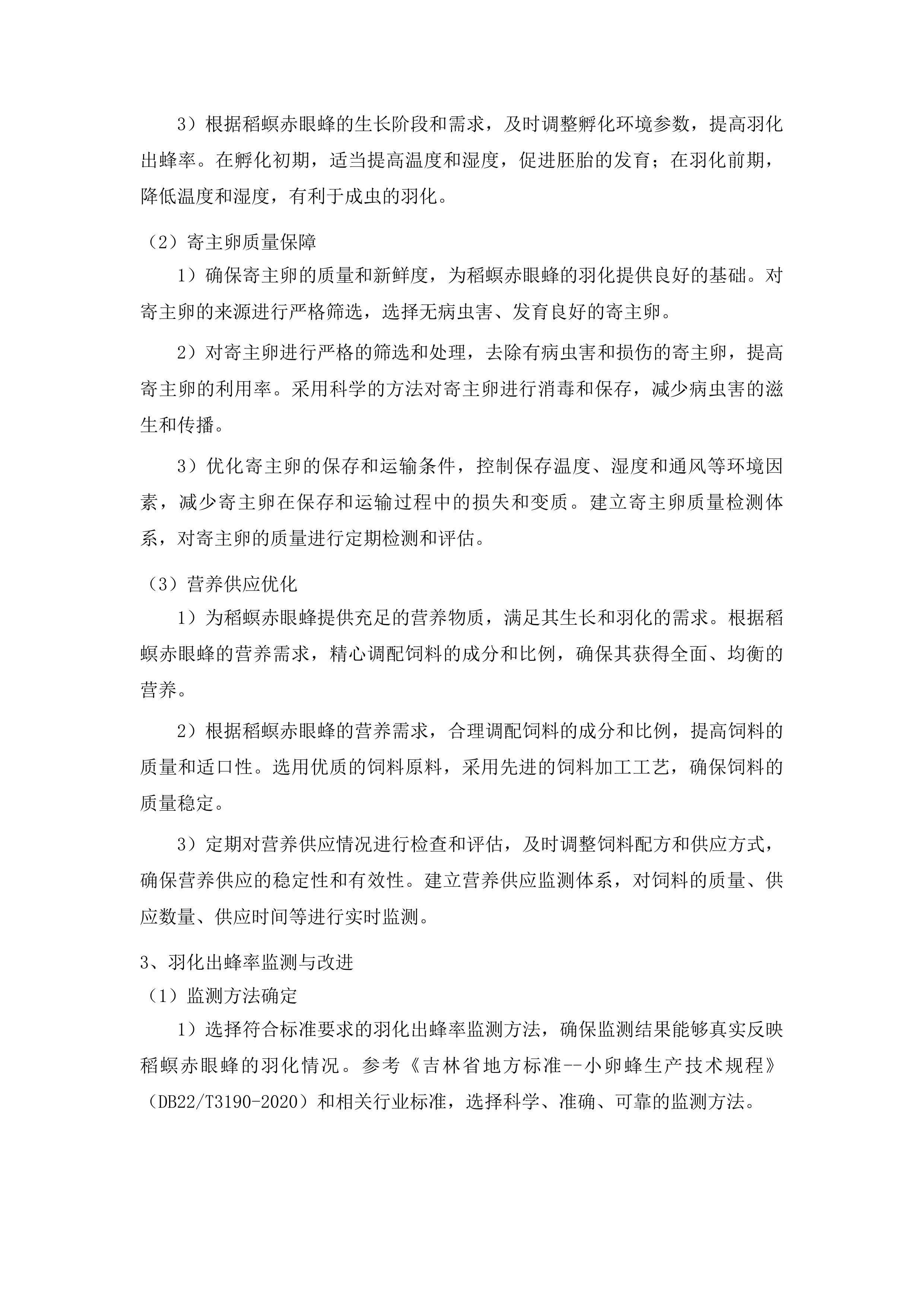

在接种和孵化过程中,严格控制环境条件和操作规范,确保接种和孵化效果。对接种和孵化设备进行定期维护和检查,保证设备的正常运行。加强对接种和孵化过程的监控,及时发现和处理异常情况。以下是接种孵化过程的部分关键环节及质量标准:

环节

环境条件控制

操作规范

设备维护

质量监控

接种

温度XXX-XXX℃,湿度XXX-XXX%

严格按照接种密度和时间进行操作

定期检查接种设备的性能

实时监测接种效果

孵化

温度XXX-XXX℃,湿度XXX-XXX%,通风良好

定期翻动寄主卵,确保孵化均匀

检查孵化设备的温度、湿度控制功能

观察孵化情况,及时处理异常

成品检验与质量提升

检验标准制定

1)依据《吉林省地方标准--小卵蜂生产技术规程》(DB22/T3190-2020),制定详细的成品检验标准。包括寄生率、羽化出蜂率、畸形蜂率、感病卵率等指标的检验标准。

2)对检验标准进行定期评估和完善,确保标准的科学性和合理性。随着生产技术的不断进步和市场需求的变化,及时调整和更新检验标准。

3)将检验标准传达给检验人员,确保他们对标准有清晰的认识和理解。通过培训、宣传等方式,使检验人员熟悉和掌握检验标准。

检验方法选择

1)选择符合标准要求的检验方法和设备,确保检验结果的准确性和可靠性。参考相关标准和行业规范,选用科学、准确、可靠的检验方法和设备。

2)对检验方法进行定期验证和校准,保证检验方法的有效性。邀请专业的检测机构对检验方法进行评估和验证,及时发现和纠正检验方法中的误差和问题。

3)不断探索和应用新的检验技术和方法,提高检验效率和精度。关注行业内的技术发展动态,引进先进的检验设备和技术,如自动化检验系统、分子生物学检测技术等。

质量提升措施

1)根据成品检验结果,分析存在的问题和原因,制定针对性的质量提升措施。运用数据分析工具和方法,对检验结果进行统计和分析,找出影响产品质量的主要因素。

2)对质量提升措施的实施情况进行跟踪和评估,确保措施能够有效落实。建立质量提升措施跟踪档案,记录质量提升措施的实施时间、实施内容和实施效果。

3)通过持续改进,不断提高稻螟赤眼蜂一级成品蜂的质量和市场竞争力。定期对质量提升措施的效果进行评估和总结,及时调整质量提升措施的方向和力度。

螟黄赤眼蜂优质蜂标准

吉林省地方标准执行情况

严格遵循标准规定

种蜂质量把控

精选符合标准的种蜂,对种蜂的来源和质量进行严格审核,确保种蜂的健康和遗传稳定性。种蜂来源需清晰可查,具有良好的繁殖记录和品质保证。对种蜂进行隔离饲养和观察,防止疾病传播,确保种蜂的品质。在隔离期间,密切关注种蜂的健康状况,如有异常及时处理。定期对种蜂进行检测和评估,及时淘汰不符合标准的种蜂,保证种蜂的质量。通过科学的检测方法,对种蜂的各项指标进行评估,确保其符合《吉林省地方标准--螟黄赤眼蜂工厂化生产技术规程》(DB22/T3199-2020)的要求。

措施

具体内容

目的

精选种蜂

选择来源清晰、品质优良的种蜂

保证种蜂的健康和遗传稳定性

隔离饲养

对种蜂进行单独饲养和观察

防止疾病传播

定期检测

按照标准对种蜂进行各项指标检测

及时淘汰不符合标准的种蜂

生产环境监控

对生产车间的温度、湿度、光照等环境因素进行实时监控,确保环境条件稳定在标准范围内。通过安装温湿度传感器和光照监测设备,实时获取环境数据,并与标准范围进行对比。定期对生产设备进行清洁和消毒,防止污染和交叉感染,保证生产环境的卫生。制定详细的设备清洁和消毒计划,明确清洁和消毒的频率和方法。建立环境监测档案,对环境数据进行分析和评估,及时调整生产环境,确保符合标准要求。通过对环境数据的分析,找出影响环境稳定性的因素,并采取相应的措施进行调整。

生产设备清洁消毒

生产流程规范

制定详细的生产操作规程,对每一个生产环节进行规范和指导,确保生产过程的一致性和稳定性。操作规程应涵盖从种蜂引进到产品包装的各个环节,明确每个环节的操作要求和质量标准。对生产人员进行培训和考核,确保他们熟悉标准要求和操作规程,能够正确操作生产设备。培训内容包括标准要求、操作规程、设备使用方法等,考核合格后方可上岗。加强生产过程中的质量控制,对每一个批次的产品进行抽样检测,确保产品质量符合标准。建立严格的质量检测制度,对产品的各项指标进行检测,不合格产品不得进入下一环节。

标准落实到各环节

饲养环节管理

选用优质的饲料和寄主卵,为螟黄赤眼蜂提供充足的营养,保证其生长和发育。饲料应富含蛋白质、维生素等营养物质,寄主卵应新鲜、健康。控制饲养密度,避免过度拥挤,影响螟黄赤眼蜂的健康和繁殖。根据螟黄赤眼蜂的生长阶段和体型大小,合理调整饲养密度。定期对饲养环境进行清洁和消毒,防止疾病传播,确保饲养环节的卫生。对饲养箱、饲养架等设备进行定期清洁和消毒,保持饲养环境的整洁。

繁殖环节把控

优化繁殖条件,控制温度、湿度和光照等因素,提高繁殖效率和质量。根据螟黄赤眼蜂的繁殖特点,确定适宜的繁殖温度、湿度和光照条件。对繁殖过程进行监控和记录,及时发现和解决繁殖过程中出现的问题。建立繁殖监控系统,实时监测繁殖过程中的各项指标,并做好记录。定期对繁殖群体进行检测和评估,及时淘汰不符合标准的个体,保证繁殖群体的质量。通过检测和评估,筛选出繁殖能力强、品质优良的个体进行繁殖。

储存环节保障

采用合适的储存方式和条件,确保螟黄赤眼蜂在储存过程中的活性和质量。储存方式应根据螟黄赤眼蜂的特性和储存时间来选择,储存条件应控制在适宜的温度、湿度和光照范围内。对储存设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行。建立储存设备检查和维护制度,定期对设备进行检查和维护,及时发现和解决设备故障。建立储存档案,对储存时间、温度、湿度等信息进行记录和管理,保证储存环节的可追溯性。通过储存档案,能够及时了解螟黄赤眼蜂的储存情况,为后续的使用提供参考。

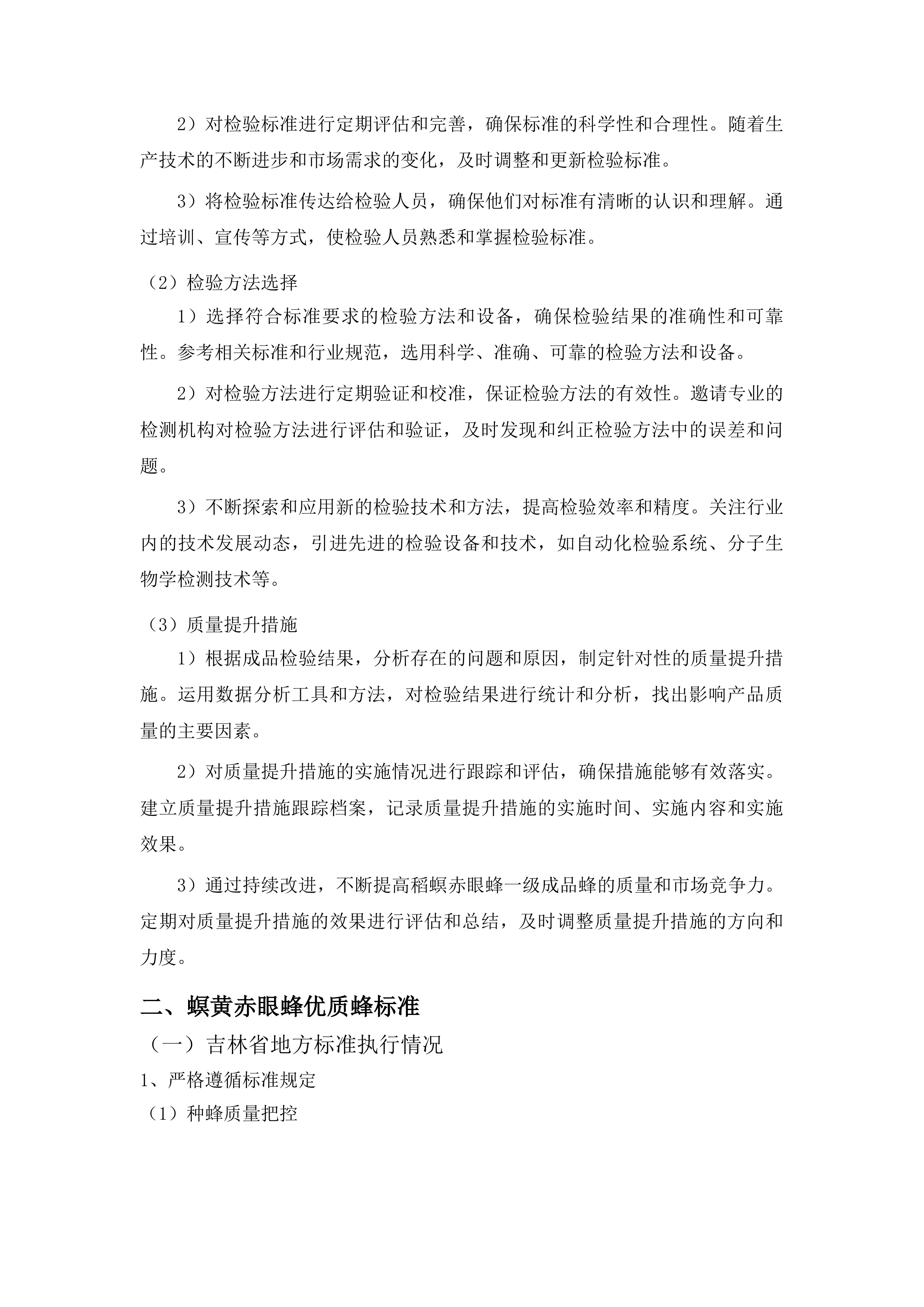

确保标准完全达标

质量检测流程

建立完善的质量检测流程,对每一批次的螟黄赤眼蜂产品进行全面检测,包括寄生率、羽化破壳率、绿卵率等指标。检测流程应明确检测步骤、检测方法和检测标准。采用先进的检测设备和技术,提高检测的准确性和可靠性。引进高精度的检测设备,运用科学的检测技术,确保检测结果的准确性。对检测结果进行严格的审核和评估,确保产品质量符合标准要求。建立检测结果审核和评估制度,对检测结果进行严格把关,不合格产品不得出厂。

检测指标

检测方法

标准要求

寄生率

显微镜观察法

≥85%

羽化破壳率

统计法

≥80%

绿卵率

肉眼观察法

≤2%

与部门沟通协作

积极与吉林省相关部门保持密切联系,及时获取标准的最新信息和要求。通过参加行业会议、与相关部门交流等方式,了解标准的更新情况。参加相关的培训和会议,了解行业动态和技术发展趋势,不断提升自身的技术水平和管理能力。培训和会议内容包括标准解读、新技术应用等。配合相关部门的监督和检查,确保生产过程符合标准和法规要求。建立监督检查响应机制,对相关部门的监督检查及时做出响应,积极整改存在的问题。

沟通协作方式

具体内容

目的

保持联系

与吉林省相关部门定期沟通

获取标准最新信息

参加培训会议

参加行业培训和会议

提升技术和管理能力

配合监督检查

积极配合相关部门的监督检查

确保生产符合标准法规

持续改进措施

定期对生产过程进行总结和分析,找出存在的问题和不足,制定改进措施和计划。通过对生产数据的分析,找出影响产品质量和生产效率的因素。鼓励员工提出改进建议和意见,对优秀的建议给予奖励,激发员工的积极性和创造性。建立建议奖励制度,对提出有价值建议的员工给予物质和精神奖励。不断引进新技术、新设备和新材料,提高生产效率和产品质量,实现可持续发展。关注行业技术发展动态,及时引进适合本企业的新技术、新设备和新材料。

寄生率与羽化破壳率指标

寄生率达标策略

饲养条件优化

控制饲养温度、湿度和光照等环境因素,为螟黄赤眼蜂提供适宜的生长和繁殖环境。温度应控制在25-28℃,湿度应控制在60-70%,光照时间应控制在12-14小时。提供充足的营养物质,保证螟黄赤眼蜂的身体健康和活力,提高寄生能力。饲料应富含蛋白质、维生素等营养物质。合理安排饲养密度,避免过度拥挤,影响螟黄赤眼蜂的寄生行为。每立方米饲养箱内饲养的螟黄赤眼蜂数量应控制在10000-15000头。

寄主卵选择

选择新鲜、健康的寄主卵,确保寄主卵的质量和活力,提高寄生成功率。寄主卵应无病虫害、无损伤,孵化率高。对寄主卵进行消毒和处理,防止病虫害的传播,保证寄生环境的卫生。采用紫外线照射、化学药剂浸泡等方法对寄主卵进行消毒处理。根据螟黄赤眼蜂的生长和繁殖特点,选择合适的寄主卵种类和大小,提高寄生效率。不同种类的螟黄赤眼蜂对寄主卵的种类和大小有不同的要求,应根据实际情况进行选择。

种蜂选育措施

建立种蜂选育体系,对种蜂的寄生能力进行评估和筛选,选择寄生能力强的个体进行繁殖。通过实验观察、数据分析等方法,对种蜂的寄生能力进行评估。采用人工选择和自然选择相结合的方法,不断提高种蜂的寄生能力和遗传稳定性。在人工选择的基础上,让种蜂在自然环境中进行繁殖,筛选出适应能力强的个体。对选育出的种蜂进行单独饲养和管理,保证种蜂的质量和数量。为选育出的种蜂提供适宜的饲养环境和充足的营养物质,确保其健康生长。

种蜂筛选选育

羽化破壳率提升

繁殖环境改善

保持繁殖环境的清洁和卫生,定期对繁殖设备进行消毒和维护,防止病虫害的滋生。繁殖设备应定期进行清洗和消毒,保持繁殖环境的整洁。控制繁殖环境的温度和湿度,避免温度过高或过低、湿度过大或过小,影响羽化破壳率。温度应控制在26-29℃,湿度应控制在65-75%。提供充足的氧气和新鲜空气,保证繁殖环境的气体成分稳定,为羽化提供良好的条件。安装通风设备,保证繁殖环境的空气流通。

环境因素控制

精确控制繁殖过程中的温度、湿度和气体成分等因素,根据螟黄赤眼蜂的生长和发育阶段进行调整。安装温湿度传感器和气体监测设备,实时监测繁殖环境的参数。温度在卵期应控制在25-27℃,幼虫期应控制在27-29℃,蛹期应控制在26-28℃;湿度在卵期应控制在60-65%,幼虫期应控制在65-70%,蛹期应控制在70-75%;气体成分中氧气含量应保持在20-21%,二氧化碳含量应控制在0.1-0.3%。根据监测结果,及时进行调整和控制。建立环境参数记录档案,对繁殖过程中的环境数据进行分析和总结,不断优化繁殖环境。通过对环境数据的分析,找出影响羽化破壳率的因素,并采取相应的措施进行调整。

生长发育阶段

温度范围(℃)

湿度范围(%)

氧气含量(%)

二氧化碳含量(%)

卵期

25-27

60-65

20-21

0.1-0.3

幼虫期

27-29

65-70

20-21

0.1-0.3

蛹期

26-28

70-75

20-21

0.1-0.3

成虫处理保护

在成虫羽化后,及时将其转移到适宜的饲养环境中,提供充足的食物和水,保证成虫的存活和健康。饲养环境应温度适宜、湿度适中、通风良好。避免成虫受到外界的干扰和伤害,如防止风吹、日晒、雨淋等。为成虫提供遮风挡雨的场所,避免其受到恶劣天气的影响。对成虫进行标记和记录,便于跟踪和管理,提高成虫的利用率。采用编号、染色等方法对成虫进行标记,记录其羽化时间、性别等信息。

指标监控与调整

监控体系建立

制定详细的检测计划和标准,定期对寄生率和羽化破壳率进行检测和记录。检测计划应明确检测时间、检测方法和检测频率。采用科学的检测方法和技术,确保检测结果的准确性和可靠性。运用显微镜观察、统计分析等方法进行检测。建立数据管理系统,对检测数据进行分析和处理,及时发现问题和趋势。通过数据管理系统,对检测数据进行存储、分析和展示,为生产决策提供依据。

工艺与措施调整

根据检测结果,对饲养条件、繁殖环境等生产工艺进行调整和优化。如果寄生率或羽化破壳率不达标,应及时调整饲养温度、湿度、饲料等条件,优化繁殖环境。加强对生产过程的管理和控制,提高操作人员的技术水平和责任心。建立生产管理制度,明确操作人员的职责和权限,加强对操作人员的培训和考核。对管理措施进行评估和改进,确保各项措施的有效性和可行性。定期对管理措施进行评估,根据评估结果进行改进和完善。

异常情况处理

当寄生率或羽化破壳率出现异常时,及时组织专业人员进行分析和处理。专业人员应具备丰富的经验和专业知识,能够准确分析异常原因。找出异常原因,制定相应的解决方案和措施,确保问题得到及时解决。如果是饲养环境问题,应及时调整饲养条件;如果是种蜂质量问题,应及时更换种蜂。对处理结果进行跟踪和评估,总结经验教训,防止类似问题再次发生。建立异常情况处理跟踪和评估制度,对处理结果进行跟踪和评估,总结经验教训,完善生产管理体系。

异常情况

可能原因

解决方案

处理结果跟踪评估

寄生率异常

饲养条件不适宜、寄主卵质量差、种蜂寄生能力弱

调整饲养条件、更换寄主卵、选育种蜂

定期检测寄生率,评估处理效果

羽化破壳率异常

繁殖环境不稳定、气体成分异常、成虫处理不当

优化繁殖环境、调整气体成分、改进成虫处理方法

定期检测羽化破壳率,评估处理效果

绿卵率控制要求

绿卵率控制目标

明确控制范围

严格按照《吉林省地方标准--螟黄赤眼蜂工厂化生产技术规程》(DB22/T3199-2020)的要求,将绿卵率控制在≤2%的范围内。对每一批次的产品进行绿卵率检测,确保产品质量符合标准要求。采用肉眼观察、显微镜观察等方法进行检测。建立绿卵率控制档案,对检测结果进行记录和分析,为后续的生产和管理提供依据。通过对绿卵率控制档案的分析,找出影响绿卵率的因素,并采取相应的措施进行控制。

制定控制计划

根据生产实际情况,制定详细的绿卵率控制计划和标准,明确控制目标和措施。控制计划应包括饲养环境优化、种蜂筛选管理、绿卵清理处理等方面的措施。将控制目标分解到各个生产环节和岗位,确保责任落实到人。每个生产环节和岗位都应明确自己的绿卵率控制目标和职责。定期对控制计划的执行情况进行检查和评估,及时调整和完善控制措施。通过检查和评估,发现控制计划执行过程中存在的问题,并及时进行调整和完善。

实时监测评估

安装绿卵率监测设备,实时监测绿卵率的变化情况。监测设备应具有高精度、高可靠性的特点。定期对绿卵率进行抽样检测,确保监测结果的准确性和可靠性。抽样检测应具有代表性,能够反映整个批次产品的绿卵率情况。对监测数据进行分析和评估,及时发现绿卵率异常情况,并采取相应的措施进行处理。如果绿卵率超过控制范围,应及时查找原因,采取相应的措施进行处理。

降低绿卵率措施

饲养环境优化

保持饲养环境的清洁和卫生,定期对饲养设备进行消毒和维护,防止病虫害的滋生。饲养设备应定期进行清洗和消毒,保持饲养环境的整洁。控制饲养温度、湿度和光照等环境因素,为螟黄赤眼蜂提供适宜的生长和繁殖环境。温度应控制在25-28℃,湿度应控制在60-70%,光照时间应控制在12-14小时。合理安排饲养密度,避免过度拥挤,影响螟黄赤眼蜂的健康和繁殖。每立方米饲养箱内饲养的螟黄赤眼蜂数量应控制在10000-15000头。

种蜂筛选管理

建立种蜂筛选体系,对种蜂的质量进行评估和筛选,选择健康、活力强的种蜂进行繁殖。通过实验观察、数据分析等方法,对种蜂的质量进行评估。对种蜂进行单独饲养和管理,提供充足的营养和良好的环境条件,提高种蜂的质量和繁殖能力。为种蜂提供适宜的饲养环境和充足的营养物质,确保其健康生长。定期对种蜂进行检测和评估,及时淘汰不符合标准的种蜂,保证种蜂群体的质量。通过检测和评估,筛选出质量优良的种蜂,淘汰不符合标准的种蜂。

绿卵清理处理

定期对饲养环境进行检查,及时发现和清理绿卵。饲养人员应定期对饲养环境进行巡查,发现绿卵及时清理。采用合适的方法处理绿卵,如销毁或深埋,防止其传播疾病和影响其他卵的发育。销毁绿卵时应采用高温焚烧等方法,深埋绿卵时应选择远离水源和居民区的地方。对清理和处理绿卵的过程进行记录和管理,确保处理效果和安全性。建立绿卵清理处理记录档案,对清理和处理绿卵的时间、数量、方法等信息进行记录和管理。

绿卵率检测机制

检测方法流程

制定详细的绿卵率检测方法和流程,明确检测步骤和要求。检测方法应具有科学性、准确性和可操作性。采用科学的抽样方法,确保检测样本具有代表性。抽样方法应根据生产实际情况进行选择,确保检测样本能够反映整个批次产品的绿卵率情况。对检测结果进行严格的审核和评估,确保检测结果的准确性和可靠性。建立检测结果审核和评估制度,对检测结果进行严格把关,确保检测结果的准确性和可靠性。

检测步骤

具体内容

要求

抽样

从批次产品中随机抽取一定数量的样本

样本具有代表性

观察

用肉眼或显微镜观察样本中的绿卵数量

观察准确

计算

根据观察结果计算绿卵率

计算准确

审核评估

对检测结果进行审核和评估

结果准确可靠

设备校准维护

定期对绿卵率检测设备进行校准和维护,确保设备的精度和稳定性。校准和维护应按照设备使用说明书的要求进行。建立设备维护档案,对设备的维护情况进行记录和管理。记录设备的校准时间、维护内容、故障处理等信息。及时更换老化和损坏的设备部件,保证设备的正常运行。定期检查设备部件的磨损情况,及时更换老化和损坏的部件。

人员培训考核

对绿卵率检测人员进行专业培训,使其熟悉检测方法和流程,掌握检测技能。培训内容包括检测方法、流程、设备使用等。定期对检测人员进行考核,评估其检测水平和工作质量。考核内容包括检测准确性、效率、规范性等。对考核合格的人员颁发证书,鼓励其不断提高检测技能和水平。建立检测人员考核制度,对考核合格的人员颁发证书,激励检测人员提高检测技能和水平。

单卵蜂数达标标准

单卵蜂数标准确定

明确达标范围

严格按照标准要求,将单卵蜂数控制在80-100头的范围内。对每一批次的产品进行单卵蜂数检测,确保产品质量符合标准要求。采用显微镜观察、统计分析等方法进行检测。建立单卵蜂数控制档案,对检测结果进行记录和分析,为后续的生产和管理提供依据。通过单卵蜂数控制档案,对检测结果进行存储、分析和展示,为生产决策提供依据。

严格检测评估

采用科学的检测方法和技术,对单卵蜂数进行准确检测和评估。运用显微镜观察、统计分析等方法进行检测。对检测结果进行严格的审核和分析,确保检测结果的准确性和可靠性。建立检测结果审核和分析制度,对检测结果进行严格把关,确保检测结果的准确性和可靠性。及时发现单卵蜂数异常情况,并采取相应的措施进行处理。如果单卵蜂数超出标准范围,应及时调整饲养条件、种蜂质量等因素。

建立控制体系

制定单卵蜂数控制计划和标准,明确控制目标和措施。控制计划应包括饲养条件优化、种蜂选育、繁殖过程管控等方面的措施。将控制目标分解到各个生产环节和岗位,确保责任落实到人。每个生产环节和岗位都应明确自己的单卵蜂数控制目标和职责。定期对控制体系的执行情况进行检查和评估,及时调整和完善控制措施。定期对控制体系的执行情况进行检查和评估,根据评估结果进行调整和完善。

达标措施与方法

繁殖条件优化

控制繁殖温度、湿度和光照等环境因素,为螟黄赤眼蜂提供适宜的繁殖环境。温度应控制在26-29℃,湿度应控制在65-75%,光照时间应控制在12-14小时。提供充足的营养物质,保证卵的正常发育和孵化。饲料应富含蛋白质、维生素等营养物质。合理安排繁殖密度,避免过度拥挤,影响卵的发育和单卵蜂数。每立方米繁殖箱内繁殖的螟黄赤眼蜂数量应控制在8000-12000头。

种蜂选育优化

建立种蜂选育体系,对种蜂的单卵蜂数进行评估和筛选,选择单卵蜂数多的个体进行繁殖。通过实验观察、数据分析等方法,对种蜂的单卵蜂数进行评估。采用人工选择和自然选择相结合的方法,不断提高种蜂的单卵蜂数和遗传稳定性。在人工选择的基础上,让种蜂在自然环境中进行繁殖,筛选出单卵蜂数多的个体。对选育出的种蜂进行单独饲养和管理,保证种蜂的质量和数量。为选育出的种蜂提供适宜的饲养环境和充足的营养物质,确保其健康生长。

选育措施

具体内容

目的

评估筛选

对种蜂的单卵蜂数进行评估和筛选

选择单卵蜂数多的种蜂

人工自然结合

采用人工选择和自然选择相结合的方法

提高种蜂单卵蜂数和遗传稳定性

单独饲养管理

对选育出的种蜂进行单独饲养和管理

保证种蜂质量和数量

繁殖过程管控

加强对繁殖过程的监控和管理,确保每一个卵都能得到充分的发育。建立繁殖监控系统,实时监测繁殖过程中的各项指标。及时清理和处理未受精的卵和死亡的个体,防止其影响其他卵的发育。定期对繁殖箱进行清理,及时去除未受精的卵和死亡的个体。对繁殖过程中的环境参数进行实时监测和调整,保证繁殖环境的稳定性和适宜性。安装温湿度传感器和气体监测设备,实时监测繁殖环境的参数,根据监测结果及时进行调整。

检测与调整策略

检测统计数据

制定详细的检测计划和标准,定期对单卵蜂数进行检测和记录。检测计划应明确检测时间、检测方法和检测频率。采用科学的抽样方法,确保检测样本具有代表性。抽样方法应根据生产实际情况进行选择,确保检测样本能够反映整个批次产品的单卵蜂数情况。对检测数据进行统计和分析,掌握单卵蜂数的变化趋势和规律。通过对检测数据的统计和分析,找出影响单卵蜂数的因素,为生产决策提供依据。

调整繁殖策略

根据检测结果,对繁殖温度、湿度和光照等环境因素进行调整,优化繁殖条件。如果单卵蜂数不达标,应及时调整繁殖温度、湿度、光照等条件。对种蜂选育策略进行调整,选择单卵蜂数更多的个体进行繁殖,提高种群的单卵蜂数。通过实验观察、数据分析等方法,选择单卵蜂数更多的种蜂进行繁殖。及时淘汰单卵蜂数不达标的种蜂,保证种蜂群体的质量。建立种蜂淘汰制度,对单卵蜂数不达标的种蜂进行淘汰。

分析改进措施

对单卵蜂数不达标的情况进行深入分析,找出原因和问题所在。可能是繁殖条件不适宜、种蜂质量差、繁殖过程管理不当等原因。制定相应的改进措施和计划,如调整饲养管理方法、优化繁殖工艺等。根据分析结果,制定具体的改进措施和计划。对改进措施的执行情况进行跟踪和评估,确保改进效果和单卵蜂数稳定达标。建立改进措施跟踪和评估制度,对改进措施的执行情况进行跟踪和评估,确保单卵蜂数稳定达标。

分析内容

可能原因

改进措施

跟踪评估

单卵蜂数不达标

繁殖条件不适宜、种蜂质量差、繁殖过程管理不当

调整饲养管理方法、优化繁殖工艺、选育种蜂

定期检测单卵蜂数,评估改进效果

雌蜂百分比保障措施

保障雌蜂比例策略

饲养繁殖优化

控制饲养温度、湿度和光照等环境因素,为螟黄赤眼蜂提供适宜的生长和繁殖环境。温度应控制在25-28℃,湿度应控制在60-70%,光照时间应控制在12-14小时。提供充足的营养物质,保证螟黄赤眼蜂的身体健康和活力,促进雌蜂的发育和繁殖。饲料应富含蛋白质、维生素等营养物质。合理安排饲养密度,避免过度拥挤,影响螟黄赤眼蜂的繁殖行为和雌蜂比例。每立方米饲养箱内饲养的螟黄赤眼蜂数量应控制在10000-15000头。

种蜂筛选选育

建立种蜂筛选体系,对种蜂的雌蜂比例进行评估和筛选,选择雌蜂比例高的个体进行繁殖。通过实验观察、数据分析等方法,对种蜂的雌蜂比例进行评估。采用人工选择和自然选择相结合的方法,不断提高种蜂的雌蜂比例和遗传稳定性。在人工选择的基础上,让种蜂在自然环境中进行繁殖,筛选出雌蜂比例高的个体。对选育出的种蜂进行单独饲养和管理,保证种蜂的质量和数量。为选育出的种蜂提供适宜的饲养环境和充足的营养物质,确保其健康生长。

环境因素控制

精确控制繁殖过程中的温度、湿度和气体成分等环境因素,根据螟黄赤眼蜂的生长和发育阶段进行调整。安装温湿度传感器和气体监测设备,实时监测繁殖环境的参数。温度在卵期应控制在25-27℃,幼虫期应控制在27-29℃,蛹期应控制在26-28℃;湿度在卵期应控制在60-65%,幼虫期应控制在65-70%,蛹期应控制在70-75%;气体成分中氧气含量应保持在20-21%,二氧化碳含量应控制在0.1-0.3%。根据监测结果,及时进行调整和控制。建立环境参数记录档案,对繁殖过程中的环境数据进行分析和总结,不断优化繁殖环境,促进雌蜂的发育和繁殖。通过对环境数据的分析,找出影响雌蜂发育和繁殖的因素,并采取相应的措施进行调整。

雌蜂比例检测手段

检测方法流程

制定详细的雌蜂比例检测方法和流程,明确检测步骤和要求。检测方法应具有科学性、准确性和可操作性。采用科学的抽样方法,确保检测样本具有代表性。抽样方法应根据生产实际情况进行选择,确保检测样本能够反映整个批次产品的雌蜂比例情况。对检测结果进行严格的审核和评估,确保检测结果的准确性和可靠性。建立检测结果审核和评估制度,对检测结果进行严格把关,确保检测结果的准确性和可靠性。

雌蜂比例检测

设备校准维护

定期对雌蜂比例检测设备进行校准和维护,确保设备的精度和稳定性。校准和维护应按照设备使用说明书的要求进行。建立设备维护档案,对设备的维护情况进行记录和管理。记录设备的校准时间、维护内容、故障处理等信息。及时更换老化和损坏的设备部件,保证设备的正常运行。定期检查设备部件的磨损情况,及时更换老化和损坏的部件。

人员培训考核

对雌蜂比例检测人员进行专业培训,使其熟悉检测方法和流程,掌握检测技能。培训内容包括检测方法、流程、设备使用等。定期对检测人员进行考核,评估其检测水平和工作质量。考核内容包括检测准确性、效率、规范性等。对考核合格的人员颁发证书,鼓励其不断提高检测技能和水平。建立检测人员考核制度,对考核合格的人员颁发证书,激励检测人员提高检测技能和水平。

比例不达标应对方案

原因分析调整

对雌蜂百分比不达标情况进行深入分析,找出原因和问题所在。可能是饲养环境不适宜、种蜂质量差、繁殖过程管理不当等原因。根据分析结果,制定相应的调整措施和计划,如调整饲养管理方法、优化繁殖工艺等。如果是饲养环境问题,应及时调整饲养温度、湿度、饲料等条件;如果是种蜂质量问题,应及时更换种蜂。对调整措施的执行情况进行跟踪和评估,确保调整效果和雌蜂百分比达标。建立调整措施跟踪和评估制度,对调整措施的执行情况进行跟踪和评估,确保雌蜂百分比达标。

不达标情况

可能原因

调整措施

跟踪评估

雌蜂百分比不达标

饲养环境不适宜、种蜂质量差、繁殖过程管理不当

调整饲养管理方法、优化繁殖工艺、选育种蜂

定期检测雌蜂百分比,评估调整效果

优化环境因素

调整饲养温度、湿度和光照等环境因素,为螟黄赤眼蜂提供更适宜的生长和繁殖环境。温度应控制在25-28℃,湿度应控制在60-70%,光照时间应控制在12-14小时。控制繁殖过程中的气体成分和营养物质供应,促进雌蜂的发育和繁殖。气体成分中氧气含量应保持在20-21%,二氧化碳含量应控制在0.1-0.3%,饲料应富含蛋白质、维生素等营养物质。及时清理和更换饲养设备和基质,保证饲养环境的卫生和安全。定期对饲养设备和基质进行清理和更换,保持饲养环境的整洁。

种蜂重新选育

对种蜂进行重新筛选和选育,选择雌蜂比例更高的个体进行繁殖。通过实验观察、数据分析等方法,对种蜂的雌蜂比例进行重新评估。加大对雌蜂比例高的种蜂的繁殖力度,提高种群的雌蜂比例。增加雌蜂比例高的种蜂的繁殖数量,扩大种群规模。及时淘汰雌蜂比例不达标的种蜂,保证种蜂群体的质量。建立种蜂淘汰制度,对雌蜂比例不达标的种蜂进行淘汰。

松毛虫赤眼蜂一级成品蜂标准

农业行业标准符合情况

严格遵循标准条款

参数精确把控

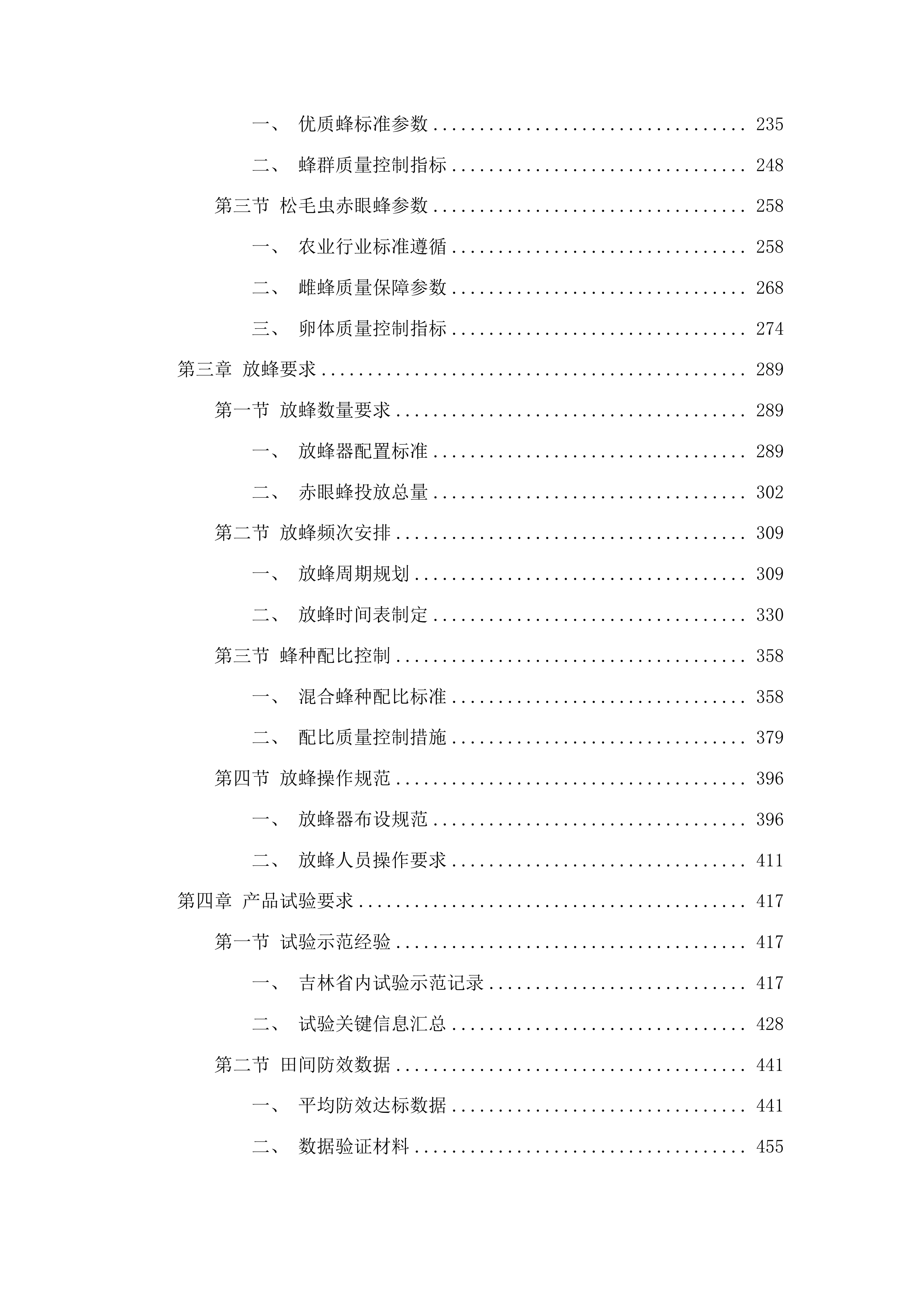

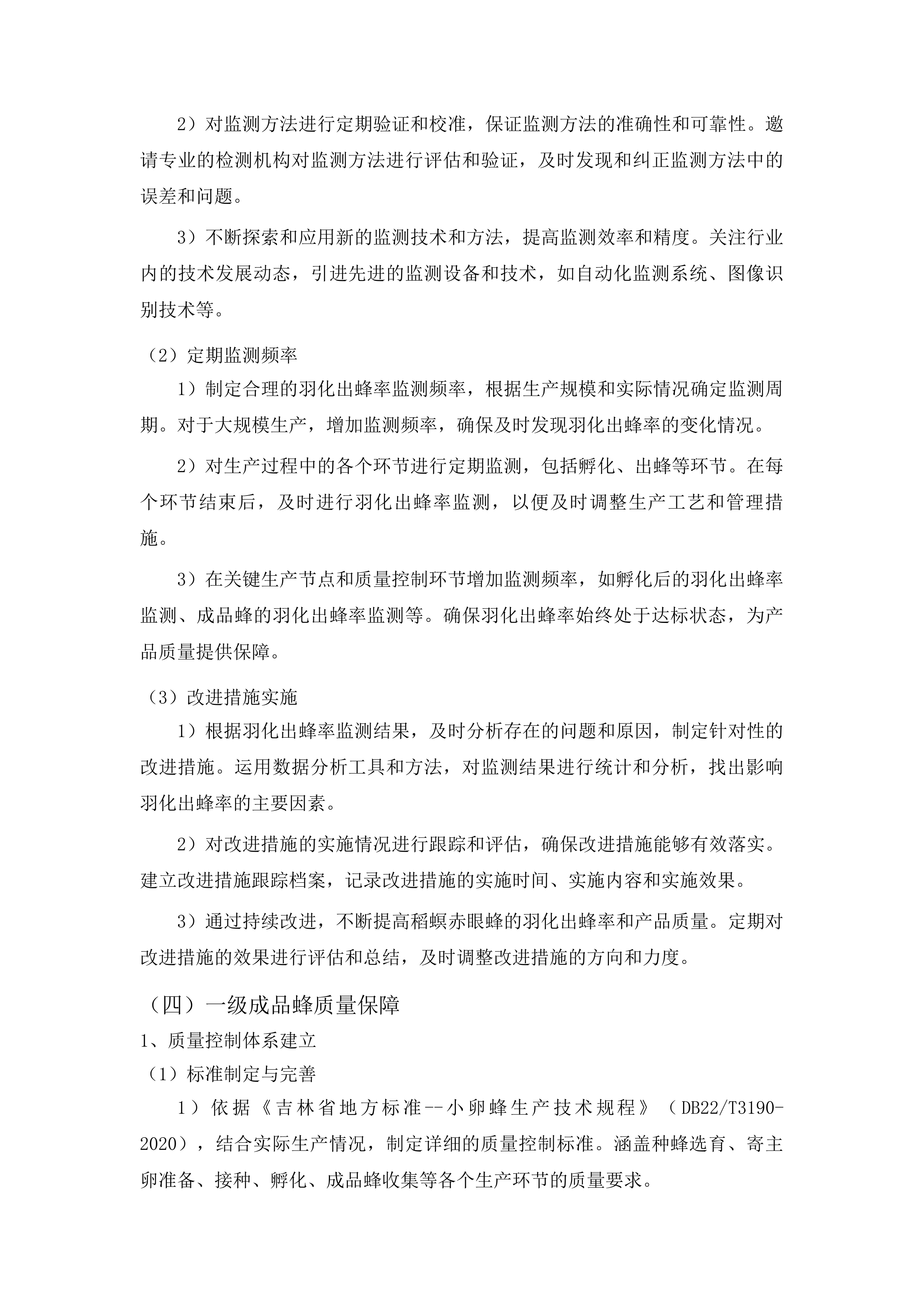

精确把控标准中寄生率、羽化出壳蜂率、单卵蜂数等关键参数,确保各项指标稳定在标准范围内。我公司将通过科学的养殖方法和环境控制,保证松毛虫赤眼蜂在生长过程中满足标准要求。同时,定期对生产的产品进行抽样检测,与标准参数进行比对,及时调整生产工艺和方法。

寄生率检测

参数

标准范围

控制措施

寄生率

80-100%

选择高寄生率种蜂,优化养殖密度和饲料供应

羽化出壳蜂率

75-100%

精确控制养殖环境的温度、湿度和光照

单卵蜂数

80-110头

优化种蜂繁殖,控制养殖环境和饲料供应

雌蜂遗留蜂率

0-4.9%

加强繁殖过程管理和监控

雌蜂率

≥90%

选择雌蜂率高的种蜂,优化养殖条件

感病卵率

0-1.9%

加强养殖环境清洁消毒,做好种蜂健康管理

绿卵率

0-1.9%

优化养殖环境和饲料配方

畸形蜂率

0-2.9%

控制养殖环境和饲料质量

生产流程规范

规范松毛虫赤眼蜂的生产流程,从种蜂引进、繁殖、培育到成品包装等各个环节都严格按照标准执行。加强对生产人员的培训,提高其对标准的认识和操作技能,确保生产流程的规范性。建立生产记录档案,对每个批次的产品生产过程进行详细记录,便于追溯和质量管控。

在种蜂引进环节,严格筛选供应商,确保种蜂的质量和健康状况。在繁殖过程中,控制好温度、湿度和光照等环境因素,保证繁殖效率和质量。在培育阶段,提供适宜的饲料和营养,促进松毛虫赤眼蜂的生长发育。在成品包装环节,确保包装材料的卫生和密封性,防止产品受到污染。

通过规范生产流程,提高生产效率和产品质量,确保松毛虫赤眼蜂符合《中华人民共和国农业行业标准——生物防治用赤眼蜂》(NY/T1166-2006)所规定的一级成品蜂标准。

松毛虫赤眼蜂生产流程

松毛虫赤眼蜂培育

养殖环境清洁消毒

质量持续改进

定期对生产的产品质量进行评估和分析,总结经验教训,不断改进生产工艺和质量控制措施。关注行业标准的更新和变化,及时调整生产策略,确保产品始终符合最新标准要求。积极参与行业交流和研讨,借鉴先进的生产技术和管理经验,提升产品质量和生产效率。

建立质量评估体系,对产品的各项指标进行定期检测和分析。根据评估结果,找出生产过程中存在的问题和不足,制定改进措施并加以实施。关注行业动态,及时了解最新的标准和技术要求,调整生产工艺和...

榆树市示范推广生物防治水稻二化螟项目投标方案.docx