泰安市徂徕山林场中央财政资金松树钻蛀类害虫专项调查项目投标方案

第一章 项目总体思路

7

第一节 编制依据

7

一、 国家地方技术规范

7

二、 项目实际情况

17

三、 监管平台要求

28

第二节 项目目标

48

一、 害虫种类分布掌握

49

二、 灾害风险评估

64

三、 成果交付要求

71

第三节 理解与认知

85

一、 项目性质定位

85

二、 调查范围明确

93

三、 技术实施要点

100

第四节 项目策略

113

一、 三阶段推进机制

113

二、 标准化作业体系

120

三、 专业队伍组建

140

第五节 阶段与规划

146

一、 前期准备工作

146

二、 外业调查实施

169

三、 后期成果管理

187

第二章 实施方案

201

第一节 实施制度

201

一、 项目管理制度体系构建

201

二、 项目执行手册编制

210

三、 质量监督复核机制

231

第二节 工作部署

252

一、 项目阶段划分实施

252

二、 外业调查任务分配

267

三、 内业整理工作安排

288

第三节 项目整体调度安排

301

一、 调度小组组建运行

301

二、 项目例会制度建立

308

三、 调度台账管理规范

314

四、 采购人沟通对接

327

第四节 人员配备与专业化水平

331

一、 专业技术人员配置

331

二、 外业人员培训考核

347

三、 关键岗位职责分工

364

四、 技术顾问聘请管理

370

第五节 保证措施

387

一、 质量控制计划制定

387

二、 作业设备保障方案

408

三、 数据复核校验机制

430

四、 安全作业管理规定

444

五、 应急联络协调机制

460

第三章 质量保证措施

472

第一节 调研计划

472

一、 技术方案执行规划

472

二、 调查小组组建

486

三、 数据采集平台应用

496

四、 标本采集制作安排

507

五、 调研过程记录管理

516

第二节 数据分析措施

527

一、 数据处理流程规范

528

二、 调查数据分类统计

537

三、 生态数据交叉研究

555

四、 数据质量审核机制

568

五、 分析报告编制要求

588

第三节 技术实施方法

599

一、 外业调查技术应用

599

二、 内业整理操作规范

611

三、 标本制作技术流程

619

四、 技术实施质量管控

636

五、 技术方案执行保障

648

第四节 调查数据真实性保障措施

673

一、 数据采集源头管控

673

二、 数据复核验证制度

685

三、 数据质量抽查机制

696

四、 标本数据对应管理

706

五、 人员责任承诺机制

723

第五节 检验流程及标准

736

一、 阶段性成果检验流程

736

二、 检验标准体系建立

756

三、 专家评审组织实施

767

四、 成果资料审核确认

773

五、 验收交付保障措施

782

第四章 工作进度保障措施

798

第一节 项目进度目标

798

一、 总体时间范围界定

798

二、 外业调查阶段目标

816

三、 内业整理阶段目标

830

四、 成果总结阶段目标

841

第二节 工作进度保障措施

856

一、 工作计划精细分解

856

二、 专业团队组建管理

869

三、 日常进度跟踪机制

874

四、 信息化管理工具应用

889

第三节 重要进度节点安排

896

一、 项目启动阶段节点

896

二、 外业调查完成节点

913

三、 内业整理关键节点

924

四、 成果总结提交节点

941

第四节 进度调整措施

947

一、 进度偏差预警机制

947

二、 关键节点保障方案

952

三、 非关键任务优化策略

965

四、 外部因素协调机制

973

第五节 工作进度监控体系

985

一、 三级管理责任体系

985

二、 项目管理软件应用

997

三、 定期进度协调机制

1011

四、 采购人监督对接

1017

第五章 突发事件应急预案

1037

第一节 应急预案应对原则

1037

一、 突发事件分类标准

1037

二、 总体响应处置原则

1052

三、 信息报告预警机制

1067

第二节 处置人员配置方案

1081

一、 应急人员角色构成

1081

二、 人员轮岗备岗机制

1095

三、 林区作业能力培训

1111

第三节 技术力量保障措施

1122

一、 应急技术装备配置

1122

二、 数据安全保障机制

1131

三、 远程技术支持体系

1144

第四节 组织指挥机制建立

1150

一、 应急指挥体系架构

1150

二、 指挥权限响应流程

1162

三、 应急演练组织实施

1176

第五节 应急保障措施

1198

一、 应急物资储备清单

1198

二、 医疗救援联动机制

1214

三、 专项场景应对措施

1220

项目总体思路

编制依据

国家地方技术规范

林业有害生物调查标准

标准基本概述

遵循国家及地方制定的林业有害生物调查标准,从调查范围、方法到数据记录等环节,严格规范工作。依据标准分类体系,准确识别和记录徂徕山林场各类林业有害生物,为防治工作提供基础数据。按照规定的调查频率和时间节点,定期全面调查徂徕山林场,保证数据的时效性和准确性。

林业有害生物调查

生物防治

调查环节

具体要求

执行意义

调查范围

覆盖徂徕山林场全部松林

全面掌握有害生物分布

调查方法

采用科学抽样、实地勘查等

确保调查结果准确

数据记录

详细记录种类、数量、分布等

为防治提供依据

分类体系

按照标准准确识别记录

便于后续分析处理

调查频率

定期进行全面调查

保证数据时效性

时间节点

严格遵循标准规定

确保数据准确性

标准应用原则

在调查过程中,严格依据标准抽样方法采集样本,确保样本具代表性,能真实反映徂徕山林场实际情况。对于调查中发现的异常情况,按标准处理流程记录上报,及时采取措施,防止有害生物扩散。参考标准质量控制要求,审核验证调查数据,确保其可靠性和一致性。

严格按照标准确定抽样地点和数量,保证样本涵盖不同区域和林相。对异常情况详细记录发生地点、症状、范围等信息,及时上报并制定处理方案。建立数据审核机制,对采集的数据进行多次核对,确保准确无误。

依据标准对样本进行分类鉴定,保证识别的准确性。定期对调查人员进行培训,提高其对标准的理解和应用能力。对调查设备进行定期校准和维护,确保数据采集的精度。

在数据记录过程中,使用统一的表格和规范的术语,便于数据的整理和分析。对调查结果进行及时总结和反馈,为后续防治工作提供科学依据。

物理防治

按照标准对不同类型的有害生物采取不同的监测方法,提高监测效率。对发现的新的有害生物种类,及时进行研究和分析,制定相应的防治策略。

建立数据共享平台,将调查数据及时上传,便于相关部门和人员查询和使用。对调查工作进行定期评估,不断完善调查方法和标准。

标准实施保障

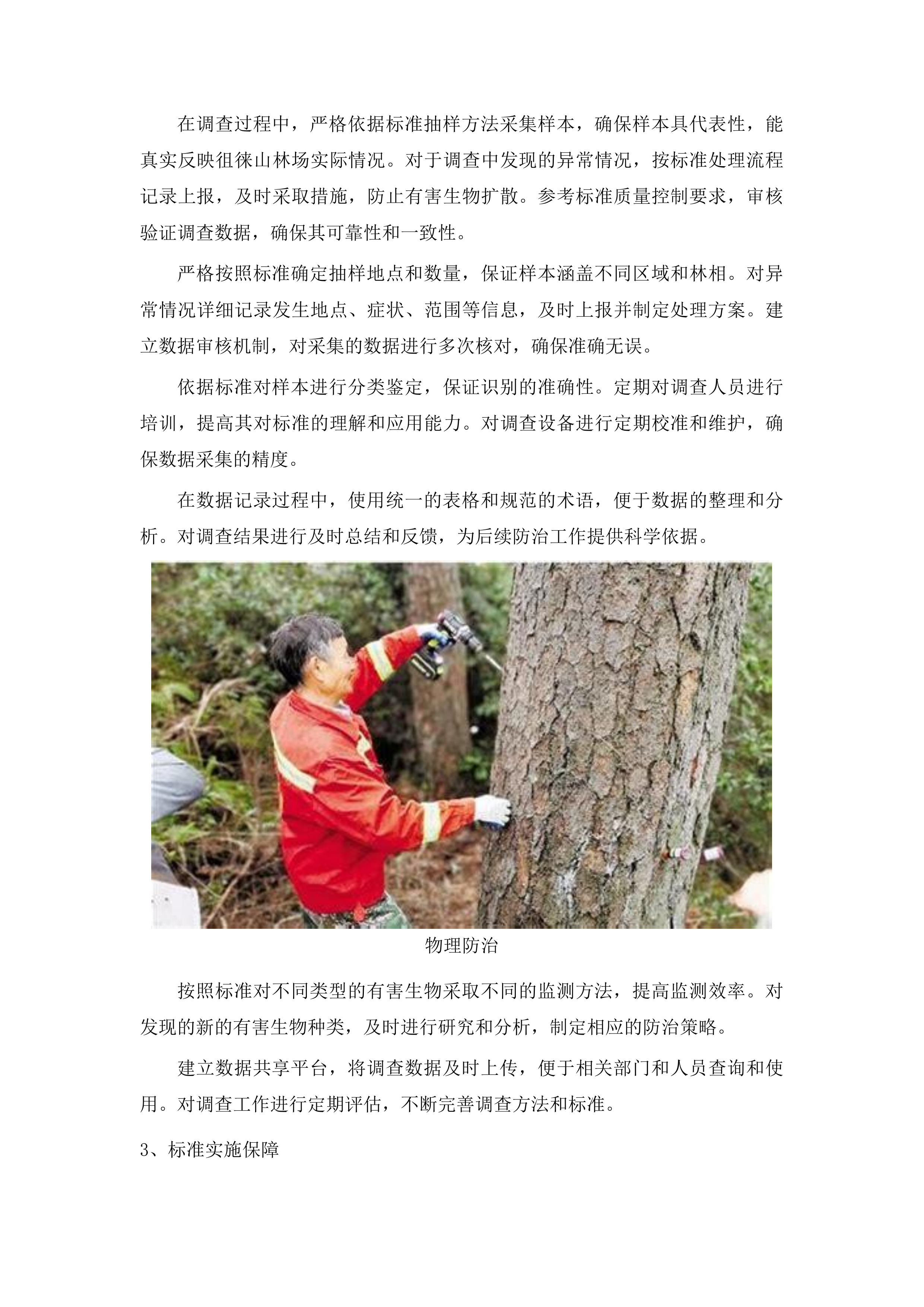

组织参与调查的人员进行标准培训,使其熟悉掌握林业有害生物调查标准的具体内容和要求,确保标准有效执行。配备符合标准要求的调查设备和工具,为调查工作提供物质保障,保证调查结果的准确性和可靠性。建立监督机制,对调查工作进行定期检查和评估,及时发现和纠正不符合标准的行为,确保调查工作始终按标准进行。

制定详细的培训计划,邀请专家对调查人员进行系统培训,包括标准解读、操作技能等方面。配备先进的调查设备,如显微镜、诱捕器等,并定期进行维护和校准。建立监督小组,对调查工作进行全程监督,定期检查调查记录、设备使用情况等。

显微镜

诱捕器

对培训效果进行考核,确保调查人员掌握标准要求。为调查人员配备必要的防护用品,保障其工作安全。对监督过程中发现的问题及时整改,对违规行为进行严肃处理。

定期组织调查人员进行经验交流,提高其业务水平。不断更新调查设备和技术,适应标准的变化和要求。建立调查工作档案,对调查过程和结果进行详细记录。

根据调查工作的实际情况,对标准进行适当调整和完善。加强与其他地区的交流合作,学习借鉴先进的调查经验和方法。

对在调查工作中表现优秀的人员进行表彰和奖励,激发其工作积极性。

松树钻蛀类害虫监测规程

规程主要内容

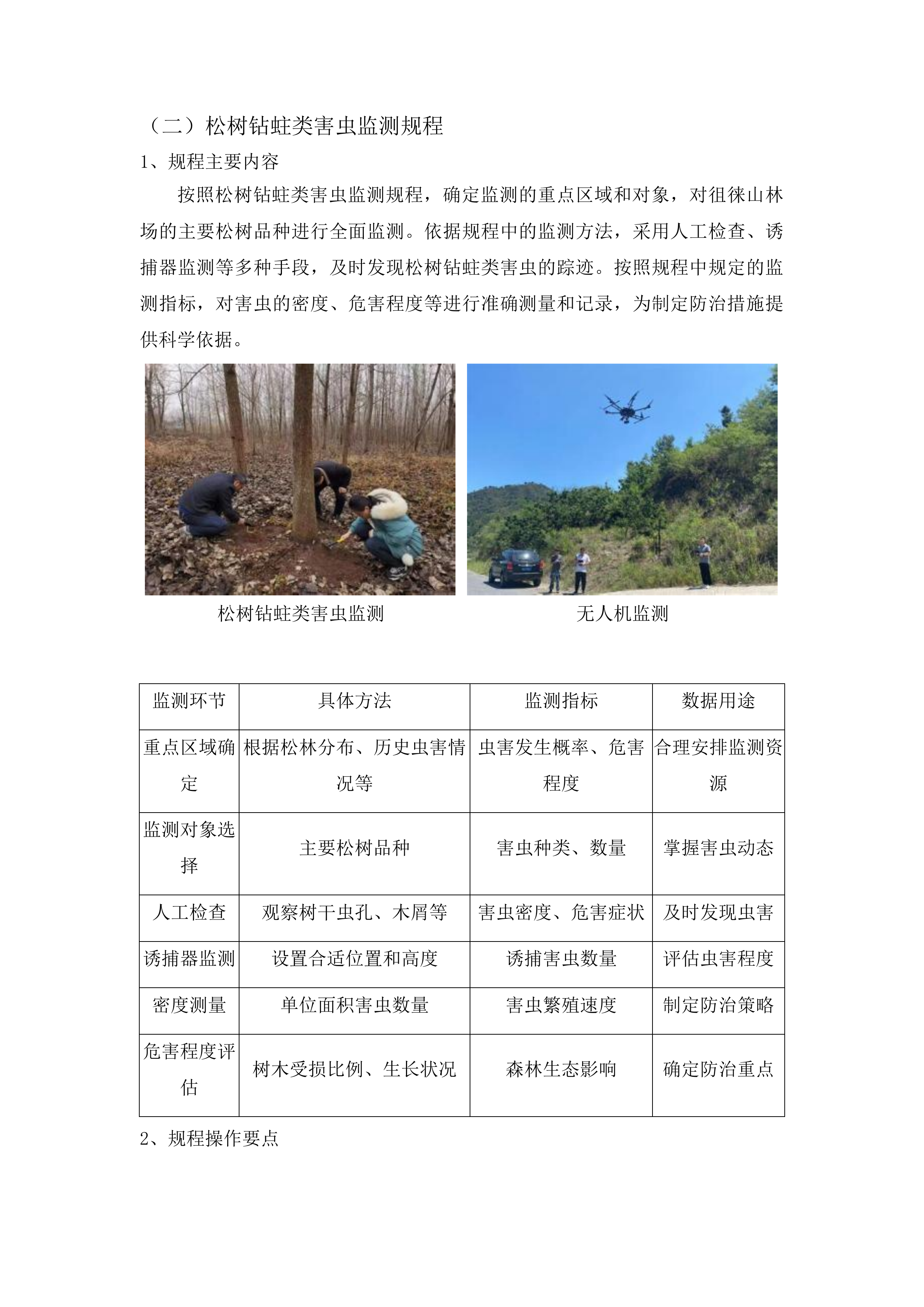

按照松树钻蛀类害虫监测规程,确定监测的重点区域和对象,对徂徕山林场的主要松树品种进行全面监测。依据规程中的监测方法,采用人工检查、诱捕器监测等多种手段,及时发现松树钻蛀类害虫的踪迹。按照规程中规定的监测指标,对害虫的密度、危害程度等进行准确测量和记录,为制定防治措施提供科学依据。

松树钻蛀类害虫监测

无人机监测

监测环节

具体方法

监测指标

数据用途

重点区域确定

根据松林分布、历史虫害情况等

虫害发生概率、危害程度

合理安排监测资源

监测对象选择

主要松树品种

害虫种类、数量

掌握害虫动态

人工检查

观察树干虫孔、木屑等

害虫密度、危害症状

及时发现虫害

诱捕器监测

设置合适位置和高度

诱捕害虫数量

评估虫害程度

密度测量

单位面积害虫数量

害虫繁殖速度

制定防治策略

危害程度评估

树木受损比例、生长状况

森林生态影响

确定防治重点

规程操作要点

在设置诱捕器时,严格按照规程中的要求选择合适的位置和高度,确保诱捕效果。定期对诱捕器进行检查和清理,及时更换诱芯,保证诱捕器的正常运行。在人工检查过程中,仔细观察松树的外观特征,如树干上的虫孔、木屑等,准确判断害虫的发生情况。

选择通风良好、害虫活动频繁的位置设置诱捕器,高度以方便观察和操作为宜。制定诱捕器检查和清理计划,每周至少检查一次,发现诱芯失效及时更换。人工检查时,对每棵松树进行全面细致的观察,记录虫孔数量、大小等信息。

根据不同的松树品种和生长环境,调整诱捕器的设置密度。对诱捕到的害虫进行分类统计,分析害虫的种类和数量变化。在检查过程中,注意观察松树的生长状况,判断害虫对树木的影响程度。

定期对诱捕器进行维护和保养,确保其性能稳定。建立诱捕器使用档案,记录设置时间、更换诱芯时间等信息。对人工检查结果进行及时分析和总结,为防治工作提供参考。

加强对监测人员的培训,提高其操作技能和判断能力。根据季节变化和害虫活动规律,合理调整监测频率。

在监测过程中,注意保护生态环境,避免对其他生物造成不必要的影响。

规程质量控制

对监测人员进行专业培训,使其熟练掌握规程的操作方法和要求,确保监测工作的质量。建立监测数据审核制度,对监测数据进行严格审核,防止数据造假和错误记录。定期对监测工作进行评估和总结,根据评估结果及时调整监测方案,提高监测工作的效率和准确性。

制定详细的培训课程,邀请专家对监测人员进行系统培训,包括规程解读、操作技能、数据分析等方面。建立数据审核小组,对监测数据进行双重审核,确保数据真实可靠。定期组织监测人员进行经验交流,总结监测工作中的问题和经验。

对培训效果进行考核,确保监测人员掌握规程要求。建立数据备份制度,防止数据丢失。根据评估结果,对监测方案进行优化,如调整监测频率、方法等。

加强对监测设备的管理,定期进行维护和校准,确保数据采集的准确性。对监测数据进行深入分析,挖掘数据背后的规律和趋势。

建立监测工作质量档案,记录监测人员的工作表现和数据质量情况。与其他地区的监测机构进行交流合作,学习借鉴先进的监测经验和方法。

对在监测工作中表现优秀的人员进行表彰和奖励,激发其工作积极性。

疫情防控技术指南

指南核心要点

依据疫情防控技术指南,制定徂徕山林场松树钻蛀类害虫疫情防控的总体策略,明确防控目标和重点。按照指南中的防控措施,采用生物防治、物理防治和化学防治相结合的方法,有效控制害虫的扩散和蔓延。参照指南中的疫情监测和预警机制,及时发现疫情的早期迹象,采取相应的防控措施,防止疫情的爆发。

根据徂徕山林场的实际情况,制定针对性的防控策略,如重点防控区域、防控时间等。综合运用生物防治手段,如释放天敌昆虫,物理防治手段,如设置诱捕器,化学防治手段,如喷洒杀虫剂,提高防控效果。建立疫情监测体系,定期对松林进行巡查,及时发现害虫的异常活动。

明确防控目标,如降低害虫密度、减少树木受损率等。合理安排防控措施的实施时间和频率,避免对生态环境造成过大影响。对监测数据进行分析,及时发布预警信息,指导防控工作。

加强对防控人员的培训,提高其防控技能和意识。不断优化防控策略和措施,适应疫情的变化。

与相关部门和科研机构合作,共同开展疫情防控研究,提高防控的科学性和有效性。

建立疫情防控档案,对防控过程和效果进行详细记录。

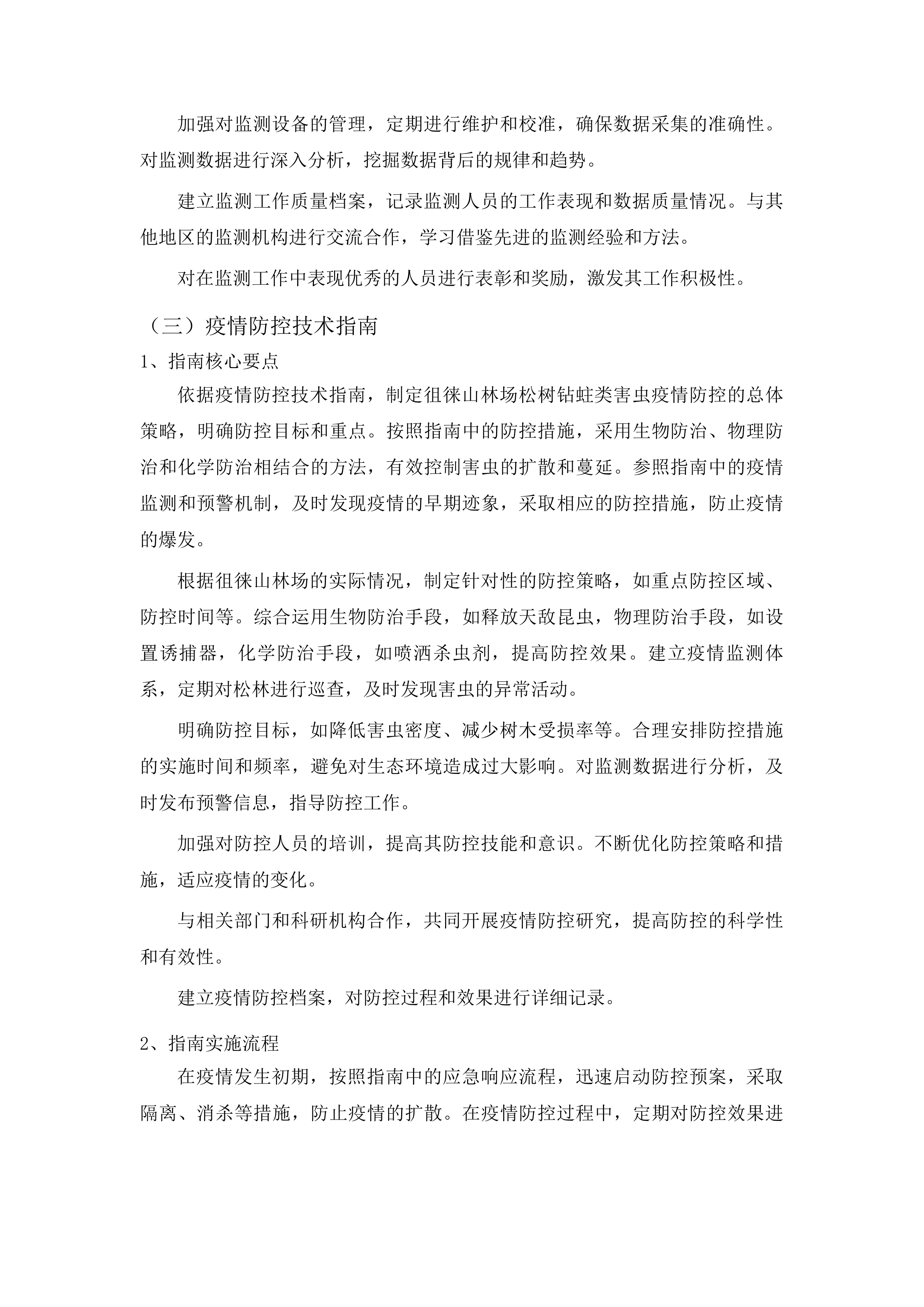

指南实施流程

在疫情发生初期,按照指南中的应急响应流程,迅速启动防控预案,采取隔离、消杀等措施,防止疫情的扩散。在疫情防控过程中,定期对防控效果进行评估和调整,根据实际情况优化防控措施。疫情结束后,按照指南中的恢复和重建措施,对受影响的松树进行修复和养护,促进森林生态的恢复。

疫情阶段

实施流程

具体措施

目标效果

初期

启动应急响应

划定隔离区域、进行消杀

控制疫情扩散

防控过程

评估调整

分析防控效果、优化措施

提高防控效率

结束后

恢复重建

树木修复、生态养护

促进森林恢复

指南技术支持

加强与科研机构和高校的合作,引入先进的疫情防控技术和设备,提高疫情防控的科技水平。组织专业技术人员对防控人员进行技术培训,使其掌握最新的疫情防控技术和方法。建立疫情防控技术咨询平台,为防控人员提供及时的技术支持和指导。

与相关科研机构和高校建立长期合作关系,共同开展疫情防控研究。邀请专家对防控人员进行技术培训,包括新型杀虫剂使用、生物防治技术等方面。建立技术咨询热线和网络平台,及时解答防控人员的疑问。

积极引进先进的监测设备和防控技术,如无人机监测、智能诱捕器等。定期组织防控人员进行技术交流,分享防控经验和心得。对技术咨询平台的反馈信息进行整理和分析,为防控工作提供参考。

智能诱捕器

鼓励科研机构和高校开展针对松树钻蛀类害虫的研究,为防控工作提供理论支持。加强对防控人员的技术考核,确保其掌握最新技术。

建立技术创新奖励机制,对在疫情防控技术方面有突出贡献的单位和个人进行表彰和奖励。

与其他地区的防控部门进行交流合作,学习借鉴先进的防控技术和经验。

小班调查操作细则

细则具体内容

按照小班调查操作细则,对徂徕山林场的665个小班进行逐一调查,明确每个小班的地理位置、面积、林相结构等基本信息。依据细则中的调查方法,对每个小班内的松树钻蛀类害虫进行详细调查,记录害虫的种类、数量、分布情况等。按照细则中规定的小班划分原则,确保小班的划分科学合理,能够准确反映松树钻蛀类害虫的发生和分布规律。

小班调查

调查内容

调查方法

记录信息

划分原则

小班基本信息

实地勘查、测量

地理位置、面积、林相结构

根据地形、林相、虫害情况等

害虫调查

人工检查、诱捕器监测

种类、数量、分布情况

便于准确掌握害虫动态

小班划分

综合分析

反映害虫发生规律

科学合理、便于管理

细则执行要求

调查人员在调查过程中,严格按照细则的操作流程进行,确保调查数据的准确性和可靠性。对调查数据进行及时整理和分析,按照细则中的报告格式和要求,撰写详细的小班调查结果报告。在调查过程中,如发现异常情况,及时按照细则中的处理程序进行上报和处理,确保问题得到及时解决。

制定详细的操作手册,要求调查人员严格按照流程操作。建立数据整理和分析机制,对调查数据进行分类统计和分析。按照细则规定的报告格式,撰写详细、准确的调查结果报告。

对调查人员进行培训,使其熟悉操作流程和报告要求。定期对调查数据进行审核,确保数据的准确性。对异常情况及时记录,并按照处理程序上报和处理。

加强对调查过程的监督,防止出现违规操作。利用信息化手段,提高数据整理和分析的效率。

对报告进行审核和把关,确保报告质量。及时总结调查工作中的经验和教训,不断完善操作细则。

建立调查工作反馈机制,及时了解调查人员的需求和问题。

细则质量监督

建立小班调查质量监督机制,对调查人员的工作进行定期检查和评估,确保调查工作符合细则的要求。对调查数据进行抽查和复核,防止数据造假和错误记录,保证调查数据的真实性和准确性。根据质量监督结果,对表现优秀的调查人员进行表彰和奖励,对不符合要求的调查人员进行培训和整改。

成立质量监督小组,制定详细的监督计划,对调查人员的工作进行全程监督。定期对调查数据进行抽查,对重点小班进行复核。建立奖惩制度,对表现优秀的调查人员给予物质和精神奖励,对不符合要求的人员进行培训和处罚。

对监督过程中发现的问题及时反馈给调查人员,要求其限期整改。加强对调查人员的职业道德教育,提高其责任意识。

不断完善质量监督机制,提高监督的有效性。对调查工作进行总结和评价,为后续调查提供参考。

与调查人员进行沟通和交流,了解其工作中的困难和问题,及时给予支持和帮助。

建立调查工作质量档案,记录调查人员的工作表现和数据质量情况。

项目实际情况

徂徕山林场林情特征

树种结构特点

1)对徂徕山林场的树种结构进行详细分析,精准明确松树在整体树种中的占比情况。这有助于全面了解松树在林场生态系统中的地位和重要性,为后续的害虫调查和防治工作提供基础数据。通过对不同区域、不同林分的树种进行统计和分析,可以更准确地掌握松树的分布和比例。

2)深入了解不同松树品种的分布情况,包括其在林场内的具体地理位置、海拔高度、坡度等因素。不同品种的松树对钻蛀类害虫的抗性可能存在差异,了解其分布有助于针对性地开展调查和防治工作。同时,还可以分析不同品种松树之间的相互关系,以及它们与其他树种的混交情况。

松树钻蛀类害虫

3)仔细分析其他伴生树种对松树钻蛀类害虫的影响,判断是否会成为害虫的中间寄主。有些伴生树种可能会吸引害虫,或者为害虫提供适宜的生存环境,从而增加松树受到侵害的风险。通过研究伴生树种与害虫的关系,可以采取相应的措施,如调整树种结构、清除中间寄主等,来降低害虫的发生概率。

4)全面掌握林分的年龄结构,因为不同年龄的松树可能受到不同种类和程度的害虫侵害。幼龄松树可能更容易受到某些害虫的攻击,而老龄松树则可能由于生长势减弱而更容易受到其他害虫的影响。了解林分的年龄结构有助于制定合理的调查和防治计划,针对不同年龄阶段的松树采取不同的措施。

林分密度状况

1)科学评估徂徕山林场林分的疏密程度,因为林分密度可能对害虫的传播和扩散产生重要影响。过密的林分可能会导致通风透光不良,增加害虫的滋生和繁殖机会;而过疏的林分则可能使松树更容易受到外界环境的影响,降低其抗虫能力。通过对林分密度的评估,可以确定适宜的经营措施,如疏伐、补植等,来改善林分的生态环境。

林分密度

2)深入分析不同密度林分中松树钻蛀类害虫的发生概率,为调查提供重点区域。在高密度林分中,害虫的传播速度可能更快,发生概率也可能更高;而在低密度林分中,害虫的发生情况可能相对较轻。通过对不同密度林分的调查和分析,可以确定哪些区域是害虫的高发区,从而有针对性地进行防治工作。

3)认真研究林分密度与害虫天敌数量的关系,判断是否存在自然控制害虫的因素。一些害虫天敌,如鸟类、寄生蜂等,可能会在适宜的林分环境中生存和繁殖。如果林分密度适宜,可能会吸引更多的害虫天敌,从而对害虫起到一定的控制作用。通过研究林分密度与害虫天敌数量的关系,可以采取相应的措施,如保护和增加害虫天敌的栖息地,来提高自然控制害虫的能力。

4)及时了解林分密度的变化趋势,以便预测害虫的发生动态。随着时间的推移,林分密度可能会发生变化,这可能会对害虫的发生和发展产生影响。通过对林分密度变化趋势的监测和分析,可以提前预测害虫的发生情况,采取相应的预防措施,降低害虫的危害程度。

生态环境影响

1)充分考虑徂徕山林场的地形地貌对松树钻蛀类害虫的影响,例如山区的海拔、坡度等因素。不同的地形地貌条件可能会影响害虫的生存和繁殖环境,以及它们的传播和扩散方式。在高海拔地区,气温较低,害虫的活动可能相对较少;而在低海拔地区,气温较高,害虫的繁殖速度可能更快。通过对地形地貌的分析,可以确定哪些区域是害虫的适宜生存环境,从而有针对性地进行防治工作。

地形地貌

2)全面分析气候条件,如温度、湿度、降水等对害虫生长和繁殖的作用。气候条件是影响害虫生长和繁殖的重要因素之一。适宜的温度和湿度条件可能会促进害虫的生长和繁殖,而不适宜的气候条件则可能会抑制害虫的活动。通过对气候条件的分析,可以预测害虫的发生趋势,采取相应的预防措施,如调整防治时间、选择适宜的防治方法等。

3)深入研究周边生态环境,如农田、居民区等对林场害虫发生的潜在影响。周边生态环境可能会对林场的生态系统产生影响,从而间接影响害虫的发生和发展。农田中的农药使用可能会对害虫天敌造成伤害,从而增加害虫的发生概率;居民区的垃圾和污水排放可能会吸引害虫,从而增加林场受到害虫侵害的风险。通过对周边生态环境的研究,可以采取相应的措施,如加强与周边地区的合作、减少农药使用等,来降低周边生态环境对林场害虫发生的影响。

周边生态环境

4)准确评估生态环境的变化对松树钻蛀类害虫种群数量的长期影响。随着时间的推移,生态环境可能会发生变化,这可能会对害虫的种群数量产生长期的影响。例如,气候变化可能会导致害虫的分布范围发生变化,一些原本在低海拔地区生存的害虫可能会向高海拔地区扩散。通过对生态环境变化的评估,可以提前预测害虫的种群数量变化趋势,采取相应的应对措施,如调整防治策略、加强监测等,来保障松树的健康生长。

害虫发生规律分析

害虫种类识别

1)通过实地调查和标本采集,准确识别徂徕山林场的松树钻蛀类害虫种类。实地调查可以直接观察害虫的形态特征、生活习性等,而标本采集则可以为后续的鉴定和研究提供实物依据。在调查过程中,要注意采集不同生长阶段的害虫标本,以便更全面地了解害虫的生物学特性。

标本采集

2)详细分析不同害虫种类的形态特征,以便在调查中进行快速区分。不同种类的松树钻蛀类害虫在形态上可能存在一些差异,如体型大小、颜色、斑纹等。通过对这些形态特征的分析和比较,可以制定出一套快速准确的识别方法,提高调查效率。

3)深入研究害虫的生物学特性,如生活史、繁殖方式等,为制定防控策略提供依据。了解害虫的生活史和繁殖方式可以帮助我们确定最佳的防治时间和方法。例如,一些害虫在特定的生长阶段对药物比较敏感,我们可以在这个阶段进行防治,提高防治效果。

4)全面了解害虫的寄生习性,判断是否存在寄生性天敌,可用于生物防治。一些害虫可能会被寄生性天敌寄生,这些天敌可以有效地控制害虫的种群数量。通过了解害虫的寄生习性,我们可以寻找和保护这些寄生性天敌,利用生物防治的方法来控制害虫的危害。

时间分布规律

1)分析松树钻蛀类害虫在一年中的不同季节的发生情况,确定高发期。不同季节的气候条件和松树的生长状况可能会影响害虫的发生和繁殖。通过对多年的调查数据进行分析,可以找出害虫在一年中的高发期,从而在这个时期加强监测和防治工作。

钻蛀类害虫危害状

2)研究害虫的世代交替规律,为调查和防治提供时间节点。害虫的世代交替规律是指害虫在一年中繁殖的代数和每个世代的生长周期。了解害虫的世代交替规律可以帮助我们确定最佳的防治时间,避免在害虫繁殖高峰期进行防治,提高防治效果。

3)考虑气候变化对害虫时间分布的影响,如暖冬可能导致害虫提前出现。气候变化可能会改变害虫的生存环境和生长发育周期,从而影响害虫的时间分布。例如,暖冬可能会使害虫提前结束冬眠,开始活动和繁殖。通过对气候变化的监测和分析,可以及时调整防治策略,应对害虫时间分布的变化。

4)对比不同年份害虫的发生时间差异,判断是否存在长期的变化趋势。通过对多年的调查数据进行对比分析,可以发现害虫的发生时间是否存在长期的变化趋势。如果存在变化趋势,我们可以进一步研究其原因,采取相应的措施来应对。

年份

春季发生情况

夏季发生情况

秋季发生情况

冬季发生情况

高发期

2020年

轻度发生

中度发生

轻度发生

极少发生

夏季

2021年

中度发生

重度发生

中度发生

极少发生

夏季

2022年

轻度发生

中度发生

轻度发生

极少发生

夏季

2023年

中度发生

重度发生

中度发生

极少发生

夏季

2024年

轻度发生

中度发生

轻度发生

极少发生

夏季

空间分布特征

1)研究害虫在徂徕山林场不同区域的分布情况,确定重点防治区域。不同区域的地形地貌、气候条件、林分结构等因素可能会影响害虫的分布。通过对全场的调查和分析,可以找出害虫的高发区域和扩散趋势,从而确定重点防治区域,集中力量进行防治。

害虫空间分布特征

2)分析害虫在林内的垂直分布,例如树干的不同高度段的害虫密度。害虫在林内的垂直分布可能与树干的生长状况、光照条件、通风情况等因素有关。通过对树干不同高度段的害虫密度进行调查和分析,可以了解害虫的垂直分布规律,从而采取针对性的防治措施。

3)考虑地形、林分结构等因素对害虫空间分布的影响,制定针对性的调查方案。地形、林分结构等因素可能会影响害虫的扩散和传播方式。例如,山区的地形复杂,害虫的扩散可能会受到地形的限制;而不同的林分结构可能会影响害虫的生存和繁殖环境。通过对这些因素的分析,可以制定出更加科学合理的调查方案,提高调查效率和准确性。

4)了解害虫的扩散规律,判断是否存在扩散源和扩散路径。了解害虫的扩散规律可以帮助我们采取有效的措施来阻止害虫的扩散。通过对害虫的分布情况和扩散趋势进行分析,可以找出扩散源和扩散路径,从而在这些区域加强监测和防治工作。

区域

害虫分布情况

树干不同高度段害虫密度

地形影响

林分结构影响

扩散源和扩散路径

区域A

重度发生

树干下部密度高

山区,地形复杂

林分密度大

可能来自周边区域

区域B

中度发生

树干中部密度高

平原,地形平坦

林分密度适中

可能来自内部扩散

区域C

轻度发生

树干上部密度高

丘陵,地形起伏

林分密度小

可能来自外界传入

区域D

极少发生

无明显规律

山谷,地形狭窄

林分结构单一

无明显扩散迹象

665个小班分布特点

地理空间分布

1)分析665个小班在徂徕山林场的地理分布位置,确定不同区域的小班数量。通过对小班的地理坐标进行定位和统计,可以了解小班在林场内的分布情况,找出小班数量较多和较少的区域。这有助于合理安排调查和防治工作,提高工作效率。

2)研究小班的分布与地形、水系等自然因素的关系,因为这些因素可能影响害虫的传播。例如,地形起伏较大的区域可能会阻碍害虫的扩散,而水系附近的小班可能更容易受到害虫的侵害。通过对这些关系的研究,可以制定出更加科学合理的防治策略。

3)了解小班之间的距离和连通性,判断害虫在小班之间的扩散可能性。如果小班之间的距离较近,且连通性较好,害虫可能更容易在小班之间扩散。通过对小班之间的距离和连通性进行分析,可以确定哪些小班之间存在较高的扩散风险,从而采取相应的措施进行防范。

4)对比不同区域小班的面积大小,确定调查的重点和难点区域。面积较大的小班可能需要更多的时间和精力进行调查和防治,而面积较小的小班可能更容易受到忽视。通过对不同区域小班面积大小的对比分析,可以确定哪些区域是调查的重点和难点区域,从而在这些区域加强工作力度。

小班内部特征

1)评估每个小班内的林分状况,如树种组成、林分密度等。不同的树种组成和林分密度可能会影响害虫的生存和繁殖环境。例如,某些树种可能更容易受到害虫的侵害,而林分密度过大可能会导致通风透光不良,增加害虫的滋生机会。通过对小班内林分状况的评估,可以采取相应的措施来改善林分环境,降低害虫的发生风险。

2)分析小班内松树的健康状况,是否存在明显的害虫侵害迹象。观察松树的外观、生长状况等,判断是否有虫害的症状,如树干上的虫孔、枯枝落叶等。及时发现和处理受侵害的松树,可以防止害虫的扩散和蔓延。

3)研究小班内的生态环境,如植被覆盖度、土壤类型等,这些因素可能影响害虫的生存。适宜的生态环境可能会促进害虫的生长和繁殖,而不适宜的生态环境则可能会抑制害虫的活动。通过对小班内生态环境的研究,可以采取相应的措施来改善生态环境,减少害虫的滋生。

4)了解小班内的人为活动情况,如采伐、造林等,对害虫发生的影响。人为活动可能会改变小班内的生态环境,从而影响害虫的发生和发展。例如,采伐可能会破坏害虫的栖息地,减少害虫的数量;而造林可能会引入新的害虫种类。通过对人为活动情况的了解,可以采取相应的措施来减少人为活动对害虫发生的影响。

小班间关联性

1)分析相邻小班之间的害虫传播可能性,判断是否存在相互影响。相邻小班之间的距离较近,害虫可能会在它们之间传播。通过对相邻小班的害虫发生情况进行调查和分析,可以判断它们之间是否存在相互影响,从而采取相应的措施来防止害虫的扩散。

2)研究不同小班的害虫发生情况的相似性和差异性,为统一防治提供依据。不同小班的生态环境和林分状况可能会有所不同,因此害虫的发生情况也可能会存在差异。通过对不同小班的害虫发生情况进行比较和分析,可以找出它们的相似性和差异性,从而制定出更加科学合理的防治方案。

3)考虑小班之间的生态连通性,如动物迁徙、气流等,对害虫扩散的作用。动物迁徙和气流等因素可能会携带害虫,从而导致害虫在小班之间扩散。通过对小班之间的生态连通性进行研究,可以了解这些因素对害虫扩散的影响,从而采取相应的措施来减少害虫的扩散。

4)了解小班之间的管理措施差异,是否会影响害虫的发生和防治效果。不同小班的管理措施可能会有所不同,这可能会影响害虫的发生和防治效果。例如,一些小班可能采取了更加严格的防治措施,而另一些小班可能防治措施相对较弱。通过对小班之间管理措施差异的了解,可以找出存在的问题,从而加强管理,提高防治效果。

小班编号

相邻小班

害虫传播可能性

害虫发生情况相似性

生态连通性影响

管理措施差异

小班1

小班2、小班3

高

有一定相似性

受动物迁徙影响较大

管理措施较强

小班2

小班1、小班4

中

部分相似

受气流影响较大

管理措施适中

小班3

小班1、小班5

低

差异较大

生态连通性较弱

管理措施较弱

小班4

小班2、小班6

高

有一定相似性

受动物迁徙影响较大

管理措施较强

小班5

小班3、小班7

中

部分相似

受气流影响较大

管理措施适中

监管平台要求

蛀干害虫监测模块应用

模块功能熟悉

基本功能操作

①掌握数据录入的具体步骤,确保准确输入害虫种类、数量、危害程度等信息,为后续分析提供可靠基础。

②学会上传实物标本的图片和相关描述,保证标本信息的完整性,便于后续对害虫特征进行详细研究。

③熟练使用位置定位功能,精确记录调查地点的坐标,有助于准确掌握害虫的分布范围。

④了解数据保存和提交的操作,避免数据丢失,确保调查数据的安全性和可追溯性。

⑤掌握模块中搜索和筛选功能,方便快速查找所需数据,提高工作效率。

⑥学会对已录入的数据进行修改和删除操作,保证数据的准确性,使调查结果更加真实可靠。

高级功能探索

①研究模块中的数据分析功能,如生成统计图表、趋势分析等,以便深入了解害虫的发生规律和趋势。

②了解模块中数据导出的格式和方法,便于进行进一步的分析和处理,为制定防治策略提供有力支持。

③掌握模块中权限管理的设置,确保数据的安全性和保密性,防止数据泄露。

④探索模块中与其他系统的接口和集成方式,实现数据的无缝对接,提高工作的协同性和效率。

⑤学习模块中的预警功能,及时获取害虫发生的异常信息,以便及时采取防治措施。

⑥了解模块中数据备份和恢复的操作,防止数据丢失,保障调查工作的连续性。

功能应用实践

①在实际调查过程中,积极运用模块的各项功能,提高工作效率,确保调查工作的顺利进行。

②结合调查需求,灵活使用模块中的不同功能组合,满足多样化的工作要求,使调查结果更加全面准确。

③及时反馈模块功能使用过程中遇到的问题和改进建议,促进模块的优化和完善,提升模块的实用性和可靠性。

④与其他调查人员分享模块功能的使用经验,共同提高应用水平,形成良好的工作氛围。

⑤根据调查结果,利用模块的数据分析功能进行总结和评估,为后续工作提供参考,为科学防治害虫提供依据。

⑥定期对模块功能的应用情况进行检查和总结,不断提升应用效果,确保模块始终处于最佳运行状态。

位置定位功能使用

模块更新适应

①关注模块的更新通知,及时了解更新的内容和功能,以便快速适应新的工作要求。

②在模块更新后,尽快进行学习和测试,掌握新的功能和操作方法,确保工作不受影响。

③对比更新前后的功能差异,评估更新对调查工作的影响,为调整工作流程提供参考。

④根据更新内容,调整调查工作的流程和方法,确保工作的顺利进行,提高工作效率。

⑤及时反馈更新后遇到的问题和困难,协助开发人员进行解决,促进模块的不断完善。

⑥积极参与模块更新的培训和交流活动,提高对新功能的应用能力,提升自身的业务水平。

模块故障处理

①制定模块故障应急预案,明确故障处理的流程和责任,确保在出现故障时能够迅速响应。

②当模块出现故障时,及时采取临时措施,确保调查工作的正常进行,减少故障对工作的影响。

③收集故障信息,如错误提示、操作步骤等,以便准确描述故障情况,为技术支持人员提供有力的参考。

④及时联系平台的技术支持人员,报告故障情况并寻求解决方案,争取尽快恢复模块的正常运行。

⑤配合技术支持人员进行故障排查和修复,提供必要的协助和数据,加快故障解决的速度。

⑥在故障修复后,对模块进行测试和验证,确保其正常运行,保证调查数据的准确性和可靠性。

模块应用培训

①组织调查人员参加模块应用的培训课程,提高整体应用水平,使调查人员能够熟练掌握模块的各项功能。

②培训内容包括模块的功能介绍、操作演示、案例分析等,通过多样化的培训方式,增强培训效果。

③安排实践操作环节,让调查人员在实际操作中掌握模块的应用,提高实际操作能力。

④对培训效果进行评估和反馈,根据评估结果调整培训内容和方式,确保培训的针对性和有效性。

⑤建立培训档案,记录调查人员的培训情况和成绩,为后续的考核和晋升提供依据。

⑥定期开展模块应用的再培训,巩固和提升调查人员的应用能力,使调查人员始终保持良好的业务状态。

数据关联操作

模块数据关联

松林资源数据关联

①将“蛀干害虫监测”模块中的调查地点与松林资源信息模块中的小班信息进行关联,准确确定害虫发生的具体位置,为精准防治提供基础。

②关联松林的树种、树龄、林分密度等信息,分析这些因素与害虫发生的关系,以便制定针对性的防治措施。

③根据松林资源数据,评估害虫对不同松林类型的危害程度和潜在风险,为科学决策提供依据。

④利用关联数据,制定针对性的防治措施和管理策略,提高防治效果。

⑤及时更新松林资源数据,确保数据关联的准确性和有效性,保证防治工作的科学性。

⑥对松林资源数据关联的效果进行跟踪和评估,不断优化关联方式,提升数据关联的质量。

防治记录数据关联

关联内容

具体操作

目的

害虫发生情况与防治措施和效果关联

将“蛀干害虫监测”模块中的害虫发生情况与病虫害防治记录模块中的防治措施和效果进行关联

分析防治措施对害虫数量和危害程度的影响,评估防治效果

总结防治经验教训

根据关联数据,总结防治经验和教训,优化防治方案

提高防治效果,减少害虫危害

更新关联数据

及时记录新的防治措施和效果,更新关联数据

保证数据的及时性和准确性

预测害虫发生趋势

利用关联数据,预测害虫的发生趋势,提前做好防治准备

提高防治工作的前瞻性和主动性

检查审核关联数据质量

对防治记录数据关联的质量进行检查和审核,确保数据的可靠性

保证防治决策的科学性

通过以上表格中的操作,能够实现“蛀干害虫监测”模块与病虫害防治记录模块的数据关联,为科学防治害虫提供有力支持。

气象数据关联

关联内容

具体操作

目的

关联气象数据

关联气象数据,如温度、湿度、降水等,分析气象条件对害虫发生和繁殖的影响

了解害虫发生的气象因素,为防治提供参考

建立数学模型

建立气象因素与害虫发生的数学模型,预测害虫的发生趋势

提前做好防治准备,提高防治效果

制定防治时机和方法

根据气象数据和害虫发生情况,制定科学的防治时机和方法

提高防治的针对性和有效性

更新关联信息

及时获取最新的气象数据,更新关联信息

保证数据的及时性和准确性

验证校准关联准确性

对气象数据关联的准确性进行验证和校准,提高预测的可靠性

保证防治决策的科学性

开展相关研究

利用关联数据,开展气象灾害对害虫发生影响的研究

深入了解气象与害虫的关系,为防治提供理论支持

通过以上表格中的操作,能够实现“蛀干害虫监测”模块与气象数据的关联,为科学防治害虫提供有力支持。

标本信息关联

①将“蛀干害虫监测”模块中的标本信息与标本管理模块中的详细信息进行关联,包括标本采集时间、地点、鉴定结果等,实现标本信息的全面整合。

②利用关联信息,建立完整的害虫标本数据库,为分类研究和鉴定提供支持,促进害虫研究的深入开展。

③分析标本信息与害虫发生情况的关系,了解害虫的生物学特性和生态习性,为防治工作提供科学依据。

④及时更新标本信息,确保数据的完整性和准确性,保证数据库的质量。

⑤对标本信息关联的效果进行评估,优化关联方式和数据管理,提升关联的效率和质量。

⑥利用关联数据,开展害虫分类和鉴定的技术研究,推动害虫分类鉴定技术的发展。

调查人员数据关联

关联内容

具体操作

目的

调查数据与调查人员信息关联

将“蛀干害虫监测”模块中的调查数据与调查人员信息进行关联,明确每个调查人员的工作范围和任务

便于管理和监督调查人员的工作

分析工作效率和质量

分析调查人员的工作效率和质量,评估其工作表现

为考核和激励提供依据

合理分配调查任务

根据关联数据,合理分配调查任务,提高工作效率

优化人力资源配置

监督管理数据关联情况

对调查人员的数据关联情况进行监督和管理,确保数据的真实性和可靠性

保证调查数据的质量

开展培训和考核工作

利用关联数据,开展调查人员的培训和考核工作

提高调查人员的业务水平

更新调查人员信息

及时更新调查人员信息,保证数据关联的准确性

确保管理工作的有效性

通过以上表格中的操作,能够实现“蛀干害虫监测”模块与调查人员信息的关联,为科学管理调查人员提供有力支持。

数据关联维护

①定期检查数据关联的准确性和完整性,及时发现和纠正关联错误,确保数据关联的质量。

②建立数据关联的备份和恢复机制,防止数据丢失,保证数据的安全性和可靠性。

③随着业务需求的变化,及时调整数据关联的规则和标准,适应工作的发展。

④加强对数据关联的安全管理,确保数据的保密性和可用性,防止数据泄露。

⑤对数据关联的维护情况进行记录和报告,便于追溯和查询,为管理决策提供依据。

⑥与相关部门和人员进行沟通和协作,共同维护数据关联的正常运行,形成工作合力。

模块应用保障

技术支持团队组建

团队组建要素

具体操作

目的

人员选拔

选拔具有相关技术背景和经验的人员组成技术支持团队

确保团队具备专业能力

职责分工

明确团队成员的职责和分工,确保各项工作的顺利开展

提高工作效率和协调性

专业培训

对团队成员进行专业培训,提高其技术水平和服务能力

提升团队整体素质

考核机制

建立团队成员的考核机制,激励其积极工作

激发团队成员的积极性和创造力

技术交流分享

定期组织团队成员进行技术交流和分享,提升团队整体实力

促进团队成员的共同成长

协作机制

与其他相关部门建立协作机制,共同解决技术难题

形成工作合力,提高解决问题的能力

通过以上表格中的操作,能够组建一支专业、高效的技术支持团队,为模块的正常运行提供保障。

技术支持团队组建

管理制度制定

①制定模块应用的操作规范和流程,明确调查人员的操作要求,确保操作的标准化和规范化。

②建立数据安全管理制度,保障数据的保密性、完整性和可用性,防止数据泄露和丢失。

③制定模块使用的考核制度,对调查人员的使用情况进行评估和奖惩,激励调查人员正确使用模块。

④建立模块更新和维护的管理制度,确保模块的正常运行,提高模块的稳定性和可靠性。

⑤制定模块应用的应急管理制度,应对突发情况和故障,减少故障对工作的影响。

⑥定期对管理制度进行评估和修订,确保其有效性和适应性,使管理制度与时俱进。

性能测试与优化

①定期对模块进行性能测试,包括响应时间、吞吐量、并发处理能力等指标,全面了解模块的性能状况。

②根据测试结果,分析模块的性能瓶颈和问题所在,为优化提供方向。

③采取相应的优化措施,如代码优化、数据库优化、服务器配置调整等,提高模块的性能。

④对优化后的模块进行再次测试,验证优化效果,确保优化措施的有效性。

⑤建立性能监控机制,实时监测模块的运行状态,及时发现潜在的性能问题。

⑥根据性能监控数据,及时发现和解决潜在的性能问题,保证模块的稳定运行。

培训与指导服务

①为调查人员提供全面的模块应用培训,包括功能介绍、操作演示、案例分析等,使调查人员能够系统地学习模块的应用。

②针对不同层次的调查人员,制定个性化的培训方案,满足不同人员的学习需求。

③提供现场指导和远程支持,帮助调查人员解决实际操作中遇到的问题,提高调查人员的操作能力。

④定期组织培训效果评估,了解调查人员的学习情况和需求,为调整培训内容和方式提供依据。

⑤根据评估结果,调整培训内容和方式,提高培训质量,确保培训的有效性。

⑥建立培训档案,记录调查人员的培训情况和成绩,为考核和晋升提供参考。

反馈机制建立

①设立专门的反馈渠道,如意见箱、在线反馈平台等,方便调查人员提出意见和建议,鼓励调查人员积极参与。

②及时收集和整理调查人员的反馈信息,进行分析和处理,确保反馈信息得到有效利用。

③对有价值的反馈信息给予奖励和表彰,鼓励调查人员积极参与,激发调查人员的积极性。

④将处理结果及时反馈给调查人员,让其了解问题的解决情况,增强调查人员的参与感和归属感。

⑤定期对反馈机制的运行情况进行评估和总结,不断优化反馈流程,提高反馈机制的效率和质量。

⑥与调查人员保持良好的沟通和互动,增强其参与感和归属感,营造良好的工作氛围。

与开发方沟通协作

①建立与平台开发方的定期沟通机制,及时了解模块的开发进度和计划,为工作安排提供依据。

②向开发方反馈模块使用过程中遇到的问题和需求,提出改进建议,促进模块的优化和完善。

③参与模块的需求调研和设计讨论,确保模块的功能满足实际工作需要,提高模块的实用性。

④配合开发方进行模块的测试和验证工作,提供必要的支持和数据,保证模块的质量。

⑤及时获取模块的更新和优化信息,组织调查人员进行学习和应用,使调查人员能够及时掌握新功能。

⑥与开发方共同解决模块应用过程中遇到的技术难题,推动模块的不断完善,提高模块的性能和稳定性。

数据采集上报规范

数据采集要求

数据内容规范

①明确需要采集的数据内容,包括害虫种类、数量、危害程度、分布范围等,确保采集的数据全面、准确。

②对每个数据项的定义和标准进行统一规定,确保数据的一致性,便于后续的分析和比较。

③规范数据的填写要求,如使用规范的术语、单位和格式,保证数据的规范性和可读性。

④对于一些难以直接测量的数据,制定合理的估算方法和标准,提高数据的准确性和可靠性。

⑤要求采集的数据具有可追溯性,能够关联到具体的调查地点和时间,为数据的审核和验证提供便利。

⑥定期对数据内容规范进行评估和修订,适应实际工作的需要,保证数据规范的科学性和实用性。

数据采集方法

①根据不同的调查对象和环境条件,选择合适的数据采集方法,确保采集的数据真实、有效。

②对于害虫数量的采集,可以采用抽样调查、全面调查等方法,根据实际情况选择最适合的方法。

③对于害虫危害程度的评估,可以采用现场观察、测量等方法,保证评估的准确性和客观性。

④对于害虫分布范围的确定,可以采用地理信息系统(GIS)等技术手段,提高分布范围确定的精度和效率。

⑤在数据采集过程中,要保证方法的科学性和可靠性,避免因方法不当导致数据误差。

⑥对采集方法进行记录和说明,便于后续的审核和验证,保证数据采集过程的可追溯性。

数据采集工具

①配备必要的数据采集工具,如手机、平板电脑、测量仪器等,满足数据采集的实际需求。

②确保采集工具的性能和质量符合要求,能够准确采集数据,保证数据的准确性和可靠性。

③对采集工具进行定期维护和校准,保证其正常运行,延长工具的使用寿命。

④为采集工具安装相应的软件和应用程序,方便数据的录入和上传,提高工作效率。

⑤对采集工具的使用方法进行培训,提高调查人员的操作技能,确保调查人员能够正确使用工具。

⑥建立采集工具的管理制度,防止工具的丢失和损坏,保证工具的安全和完整。

数据采集人员培训

培训内容

具体操作

目的

专业培训

对数据采集人员进行专业培训,提高其业务水平和责任意识

确保采集人员具备专业能力

培训内容涵盖

培训内容包括数据采集的要求、方法、工具使用等方面

使采集人员全面了解数据采集工作

实地演练

组织采集人员进行实地演练,熟悉数据采集的流程和操作

提高采集人员的实际操作能力

考核评估

对培训效果进行考核和评估,确保采集人员能够熟练掌握采集技能

保证采集人员的业务水平

再培训

定期对采集人员进行再培训,更新其知识和技能

使采集人员跟上工作发展的步伐

激励机制

建立采集人员的激励机制,鼓励其积极采集高质量的数据

激发采集人员的积极性和责任感

通过以上表格中的操作,能够提高数据采集人员的业务水平和责任意识,保证数据采集工作的质量。

数据采集质量控制

控制环节

具体操作

目的

质量控制体系

建立数据采集的质量控制体系,明确质量控制的标准和流程

确保数据采集工作的规范化和标准化

多级审核

对采集的数据进行多级审核,确保数据的准确性和可靠性

保证数据质量

质量检查

采用抽查、复查等方式,对采集的数据进行质量检查

及时发现数据质量问题

问题整改处理

对发现的数据质量问题及时进行整改和处理

保证数据的准确性和可靠性

原因分析与改进

分析数据质量问题的原因,采取相应的改进措施

提高数据采集质量

评估总结

定期对数据采集质量进行评估和总结,不断提高数据采集的质量

持续改进数据采集工作

通过以上表格中的操作,能够建立完善的数据采集质量控制体系,保证采集的数据准确、可靠。

数据采集安全管理

①加强数据采集过程中的安全管理,防止数据泄露和丢失,保护数据的安全性和隐私性。

②对采集工具和存储设备进行加密处理,保障数据的安全性,防止数据被非法获取。

③建立数据备份和恢复机制,防止数据丢失,保证数据的可靠性和可用性。

④对采集人员进行安全意识培训,提高其安全防范能力,避免因人为因素导致数据安全问题。

⑤规范数据采集的操作流程,避免因操作不当导致的数据安全问题,保证数据采集过程的安全性。

⑥定期对数据采集安全管理情况进行检查和评估,及时发现和解决安全隐患,确保数据采集工作的安全进行。

数据上报流程

上报时间安排

时间安排内容

具体操作

目的

确定上报时间要求

确定数据上报的具体时间要求,如每周、每月或每季度上报一次

保证数据上报的及时性和规律性

紧急数据上报限制

对于一些紧急的数据,规定及时上报的时间限制

确保紧急数据能够及时处理

制定上报时间表

制定数据上报的时间表,明确每个阶段的上报任务和时间节点

便于管理和监督数据上报工作

通知调查人员

提前通知调查人员数据上报的时间安排,确保其做好准备

提高调查人员的工作效率

监督检查上报时间

对上报时间的执行情况进行监督和检查,确保按时上报

保证数据上报的及时性

调整上报时间

根据实际工作情况,合理调整上报时间安排

适应工作变化,保证上报工作的顺利进行

通过以上表格中的操作,能够合理安排数据上报时间,确保数据及时、准确地上报。

上报方式选择

①优先选择松材线虫病疫情防控监管平台及其手机端APP进行数据上报,确保数据的实时性和准确性,充分利用平台的优势。

②对于一些特殊情况,如网络故障等,可以采用其他备用的上报方式,如邮件、短信等,保证数据上报的连续性。

③明确每种上报方式的操作流程和要求,确保调查人员能够正确使用,避免因操作不当导致数据上报失败。

④对不同上报方式的数据格式和内容进行统一规定,保证数据的一致性,便于后续的处理和分析。

⑤定期对上报方式进行评估和优化,提高上报的便捷性和可靠性,不断提升上报工作的效率和质量。

⑥为调查人员提供上报方式的培训和指导,提高其操作能力,使调查人员能够熟练掌握上报方式。

上报数据审核

审核环节

具体操作

目的

审核机制建立

建立上报数据的审核机制,对上报的数据进行初步审核

确保上报数据的质量

审核内容

审核内容包括数据的完整性、准确性、逻辑性等

保证数据的准确性和可靠性

反馈修改补充

对于不符合要求的数据,及时反馈给调查人员进行修改和补充

提高数据质量

审核方式结合

采用人工审核和系统自动审核相结合的方式,提高审核效率

快...

泰安市徂徕山林场中央财政资金松树钻蛀类害虫专项调查项目投标方案.docx