长春市绿园区博元学校教学装备项目

第一章 供货方案

8

第一节 货物检验流程

8

一、 外观数量型号核对

8

二、 货物开箱检验标准

15

三、 质量抽检机制

29

四、 合格证明材料提供

41

五、 不合格品处理流程

52

第二节 货物检验措施

61

一、 检验标准操作流程

61

二、 检验人员职责分工

70

三、 专业工具抽样检测

79

四、 检验记录档案建立

91

五、 问题反馈处理机制

98

第三节 供货人员配置

106

一、 项目供货负责人职责

106

二、 专职检验核对人员

116

三、 现场协调调度人员

131

四、 人员资质与上岗要求

153

五、 人员联络应急机制

161

第四节 货物保障措施

172

一、 运输存储保护措施

172

二、 货物存放场地要求

185

三、 货物交接流程明确

196

四、 货物损坏赔偿机制

210

五、 核心产品专项保护

221

第五节 详细供货计划

230

一、 供货时间表制定

230

二、 分阶段供货安排

241

三、 供货顺序优先级确定

253

四、 供货计划调整机制

266

五、 30天供货安装任务

276

第二章 运输方案

290

第一节 运输车辆配备

290

一、 明确运输车辆类型数量

290

二、 保障车辆运营维护

303

第二节 运行安全控制

315

一、 规划安全运输路线

315

二、 监控运输过程动态

327

三、 记录运输关键节点

335

第三节 运输安全保障

347

一、 加固货物包装防护

347

二、 追踪运输车辆位置

370

三、 安排押运确保安全

381

第四节 技术安全措施

399

一、 运用技术手段保护设备

399

二、 制定装卸操作流程

408

三、 使用专业搬运工具

420

第五节 运输应急预案

425

一、 制定突发情况预案

425

二、 畅通应急联络渠道

440

三、 预备备用运输车辆

456

四、 处理运输异常情况

468

第三章 质量保证措施方案

478

第一节 质量保障措施

478

一、 全过程质量保障措施

478

二、 质量监督机制

493

三、 质量检测设备

504

四、 质量检验标准

522

五、 质量异常处理

535

第二节 质量方针及目标

547

一、 公司质量方针

547

二、 项目质量目标

562

第三节 质量标准及响应

574

一、 项目质量标准

574

二、 技术参数响应

591

三、 技术响应保障

610

第四节 质量保证依据

623

一、 质量保证标准文件

624

二、 产品检测认证文件

642

三、 生产质量控制流程

666

四、 供应商管理体系认证

684

五、 质量争议处理依据

696

第五节 质量保证原则

705

一、 质量保证基本原则

705

二、 原则项目实施贯彻

726

三、 质量持续改进机制

745

四、 客户质量反馈处理

757

五、 验收阶段原则体现

771

第四章 安装实施方案

786

第一节 安装施工流程

786

一、 安装前现场勘察

786

二、 安装图纸确认

793

三、 教学设备安装步骤

806

四、 安装阶段性检查

822

五、 安装后内部验收

837

第二节 安装人员配置

855

一、 专业安装团队组建

855

二、 人员岗位职责明确

866

三、 安装人员培训安排

879

四、 备用人员配备

891

第三节 安装应急预案

920

一、 突发情况应急流程

920

二、 应急物资工具准备

934

三、 外部因素应对措施

947

第四节 工具设备清单

957

一、 通用安装工具配备

957

二、 专用调试工具配置

974

第五节 安全管理措施

978

一、 人员防护用品佩戴

978

二、 安装后现场清理

993

第五章 设备调试方案

1004

第一节 调试准备方案

1004

一、 调试工具仪器资料准备

1004

二、 调试人员分工计划

1014

三、 核心产品文档准备

1021

四、 设备调试条件确认

1029

五、 调试人员培训交底

1045

第二节 调试流程步骤

1052

一、 制定标准调试流程

1052

二、 分阶段实施调试

1061

三、 不同设备调试步骤

1071

四、 设置关键节点检查

1081

五、 记录调试操作日志

1090

第三节 调试测试内容

1099

一、 制定设备测试项目

1099

二、 明确测试标准依据

1108

三、 专业仪器数据采集

1120

四、 拍摄调试影像资料

1129

五、 测试结果分类归档

1139

第四节 调试问题处理

1146

一、 建立问题响应机制

1146

二、 制定异常处理方案

1153

三、 记录问题处理过程

1158

四、 制定高频问题预防措施

1169

第五节 调试后验收衔接

1176

一、 明确交接流程

1176

二、 提供验收材料

1182

三、 配合验收检查

1188

四、 完成设备培训移交

1194

五、 确保调试结果达标

1200

第六章 售后服务方案

1211

第一节 售后响应机制

1211

一、 7×24小时响应机制

1211

二、 多渠道报修响应

1224

第二节 售后服务流程

1238

一、 问题受理环节

1238

二、 初步诊断流程

1245

三、 处理与反馈阶段

1260

四、 用户确认流程

1271

第三节 售后保障措施

1281

一、 专业售后团队配备

1281

二、 售后问题台账管理

1290

三、 定期回访与巡检

1303

第四节 售后应急保障

1313

一、 应急服务预案制定

1313

二、 备用设备库存管理

1322

三、 应急车辆与人员保障

1338

第五节 售后培训方案

1359

一、 培训内容规划

1359

二、 培训方式选择

1372

三、 培训效果评估

1386

供货方案

货物检验流程

外观数量型号核对

到货外观初步检查

包装完整性查看

包装破损评估

1)到货后,会判断包装破损是否可能影响货物质量,如发现包装有明显的挤压、撕裂等情况,会着重评估内部货物是否因此受损。

2)评估破损程度,确定是否需要进一步检查货物,对于轻微破损且不影响货物的情况,可能仅作记录;而破损严重的情况,则会立即对货物进行全面检查。

3)记录包装破损情况,包括位置、大小等信息,详细记录这些信息有助于后续与供应商沟通及追溯问题来源。

标识信息核对

核对内容

核对方法

处理方式

货物名称、规格

核对包装标识上的货物名称、规格等信息是否与采购清单一致

若不一致,及时与供应商沟通确认

生产日期、保质期

检查标识上的生产日期、保质期等信息是否符合要求

对于临近保质期或已过期的货物,按规定处理

运输、存储要求

确认标识上的运输、存储要求是否明确

若不明确,要求供应商提供详细说明

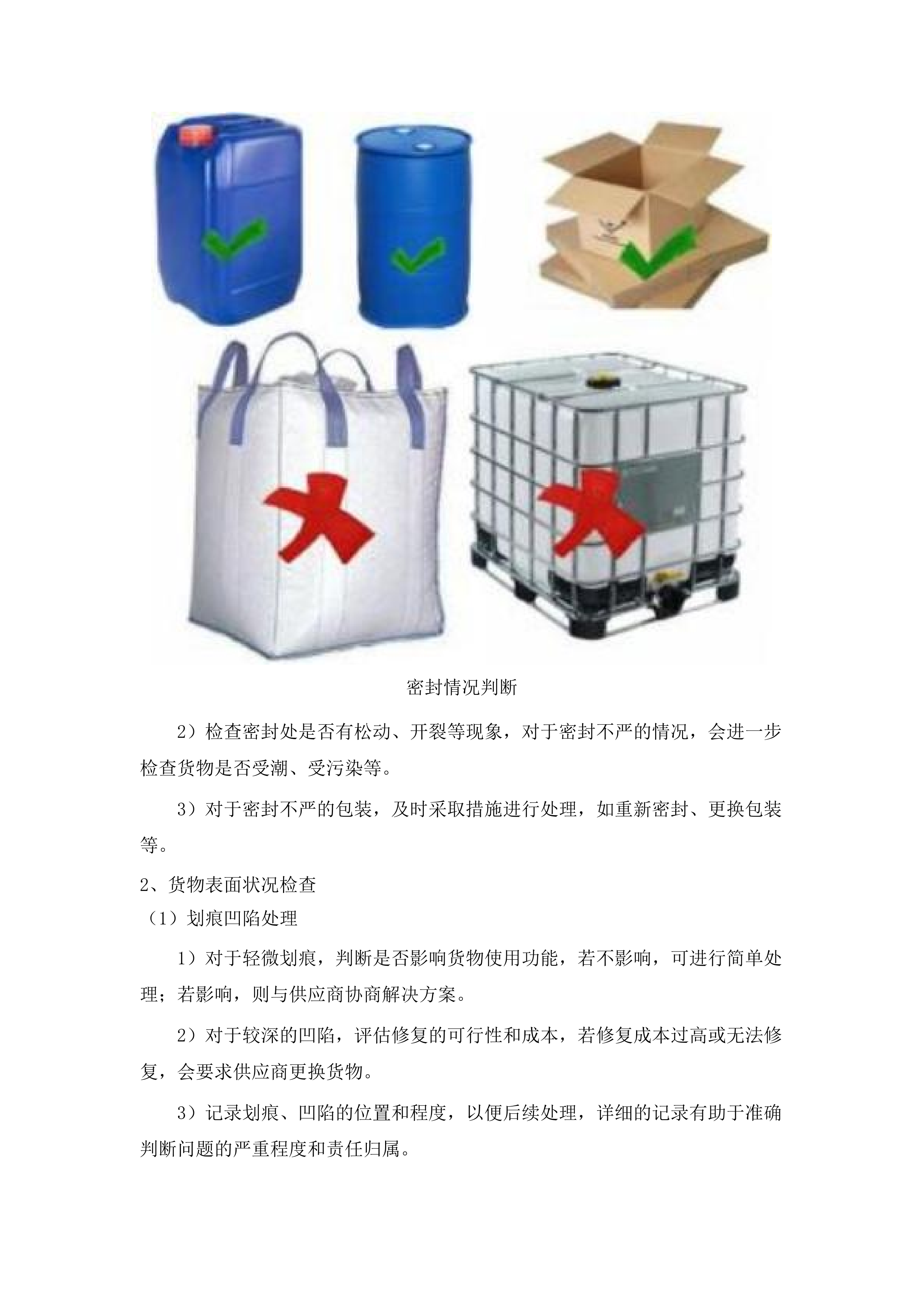

密封情况判断

1)查看包装的密封方式是否符合标准,确保密封方式能有效保护货物在运输和存储过程中不受损害。

密封情况判断

2)检查密封处是否有松动、开裂等现象,对于密封不严的情况,会进一步检查货物是否受潮、受污染等。

3)对于密封不严的包装,及时采取措施进行处理,如重新密封、更换包装等。

货物表面状况检查

划痕凹陷处理

1)对于轻微划痕,判断是否影响货物使用功能,若不影响,可进行简单处理;若影响,则与供应商协商解决方案。

2)对于较深的凹陷,评估修复的可行性和成本,若修复成本过高或无法修复,会要求供应商更换货物。

3)记录划痕、凹陷的位置和程度,以便后续处理,详细的记录有助于准确判断问题的严重程度和责任归属。

涂层质量评估

1)检查涂层的厚度是否符合标准要求,使用专业工具进行测量,确保涂层厚度在规定范围内。

2)判断涂层的附着力是否良好,有无起皮、剥落现象,通过简单的测试方法进行检测。

3)对于涂层质量不符合要求的货物,及时与供应商沟通处理,要求供应商采取相应的整改措施。

标识铭牌确认

1)核对标识、铭牌上的信息是否与货物实际一致,确保标识信息准确无误。

2)检查标识、铭牌的安装是否牢固,有无松动、脱落现象,对于安装不牢固的情况,及时进行修复。

3)对于标识、铭牌信息不清晰或安装不牢固的情况,及时进行更换或修复,保证标识铭牌能清晰准确地显示货物信息。

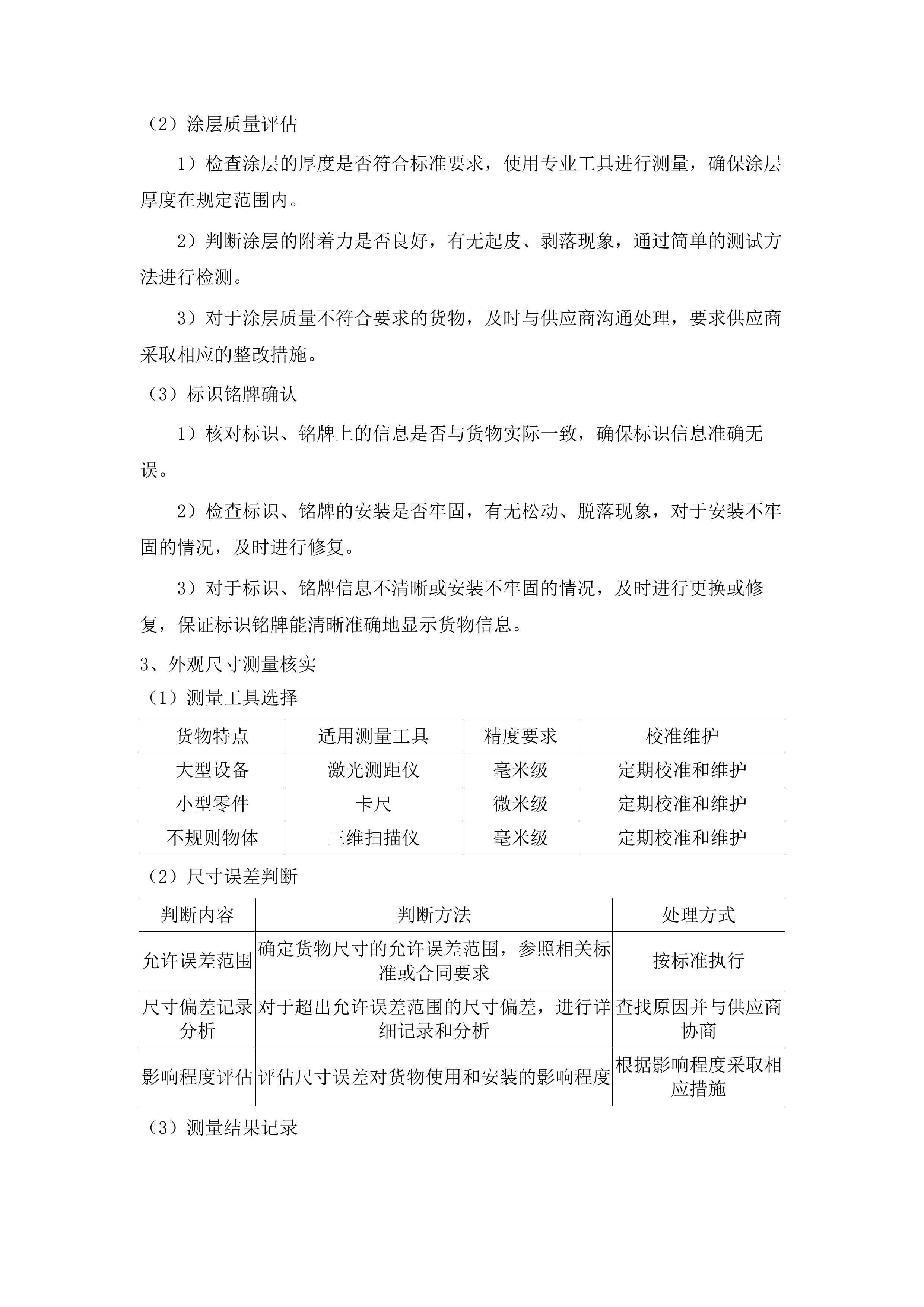

外观尺寸测量核实

测量工具选择

货物特点

适用测量工具

精度要求

校准维护

大型设备

激光测距仪

毫米级

定期校准和维护

小型零件

卡尺

微米级

定期校准和维护

不规则物体

三维扫描仪

毫米级

定期校准和维护

尺寸误差判断

判断内容

判断方法

处理方式

允许误差范围

确定货物尺寸的允许误差范围,参照相关标准或合同要求

按标准执行

尺寸偏差记录分析

对于超出允许误差范围的尺寸偏差,进行详细记录和分析

查找原因并与供应商协商

影响程度评估

评估尺寸误差对货物使用和安装的影响程度

根据影响程度采取相应措施

测量结果记录

1)将测量结果准确、清晰地记录下来,包括测量的位置、数值等信息,使用专业的记录表格进行记录。

2)对测量结果进行整理和分析,形成书面报告,分析测量结果是否符合要求。

3)将测量记录和报告存档,以备后续查询和追溯,建立完善的档案管理系统。

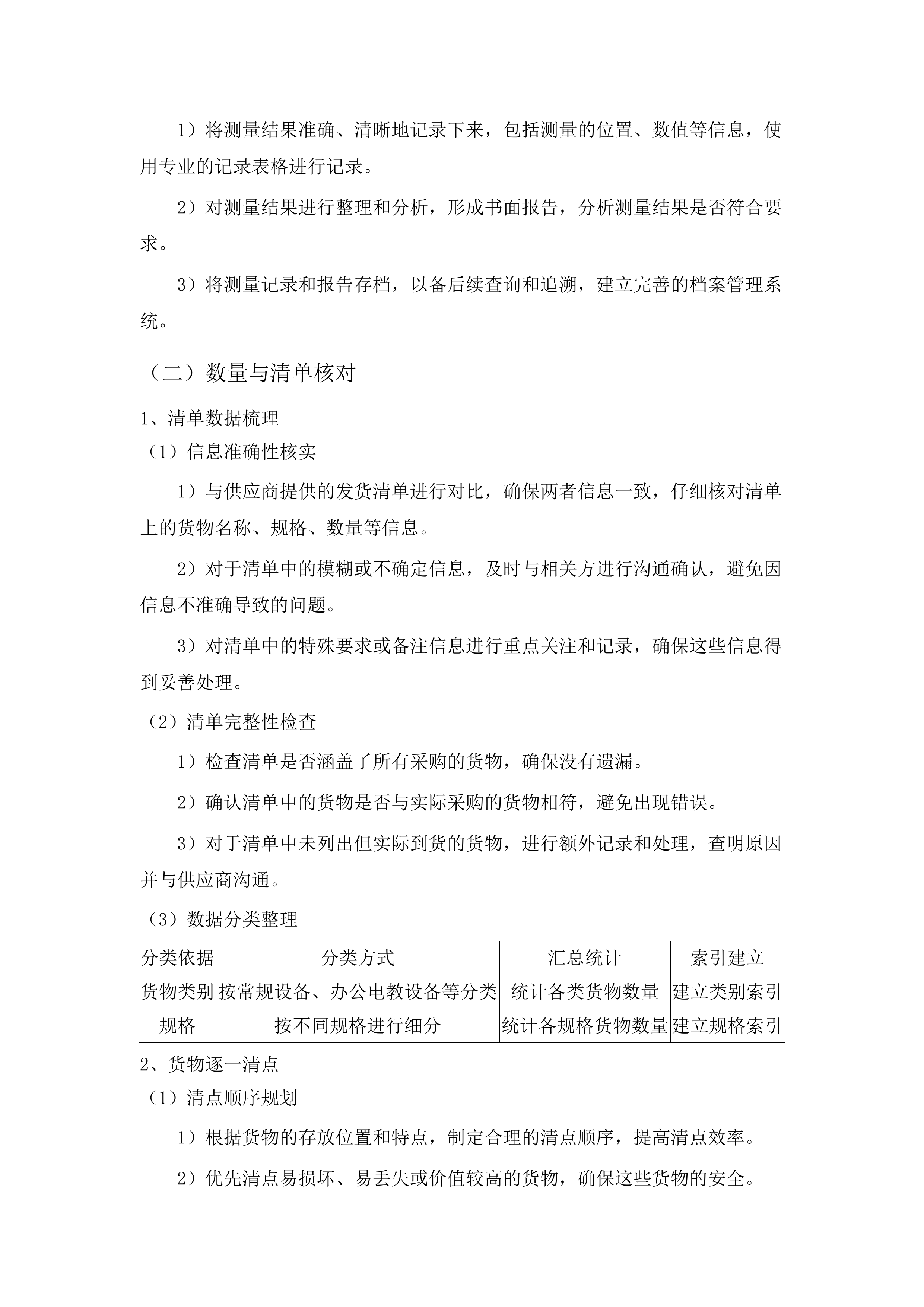

数量与清单核对

清单数据梳理

信息准确性核实

1)与供应商提供的发货清单进行对比,确保两者信息一致,仔细核对清单上的货物名称、规格、数量等信息。

2)对于清单中的模糊或不确定信息,及时与相关方进行沟通确认,避免因信息不准确导致的问题。

3)对清单中的特殊要求或备注信息进行重点关注和记录,确保这些信息得到妥善处理。

清单完整性检查

1)检查清单是否涵盖了所有采购的货物,确保没有遗漏。

2)确认清单中的货物是否与实际采购的货物相符,避免出现错误。

3)对于清单中未列出但实际到货的货物,进行额外记录和处理,查明原因并与供应商沟通。

数据分类整理

分类依据

分类方式

汇总统计

索引建立

货物类别

按常规设备、办公电教设备等分类

统计各类货物数量

建立类别索引

规格

按不同规格进行细分

统计各规格货物数量

建立规格索引

货物逐一清点

清点顺序规划

1)根据货物的存放位置和特点,制定合理的清点顺序,提高清点效率。

2)优先清点易损坏、易丢失或价值较高的货物,确保这些货物的安全。

3)确保清点过程的有序进行,避免混乱和重复,安排专人负责清点工作。

计数准确性保证

1)使用合适的计数工具,如计数器、清单表格等,确保计数准确。

2)安排专人进行计数和记录,确保数据的准确性,避免人为错误。

3)对计数结果进行多次核对和验证,避免出现错误,确保计数结果可靠。

包装内货物清点

1)对于密封包装的货物,要小心打开包装进行清点,避免损坏货物。

2)检查包装内的货物是否有损坏、缺失或混装的情况,及时发现问题并处理。

3)在清点完后,及时恢复包装的完整性,保护货物不受损坏。

差异情况处理

差异记录方式

记录内容

记录方式

证据收集

档案建立

货物名称、规格、数量

详细记录差异的货物名称、规格、数量和具体情况

附上相关的照片或视频作为证据

建立差异记录的档案

原因分析方法

1)与供应商和运输方进行沟通,了解发货和运输过程中的情况,查找差异产生的原因。

2)对货物的包装和存放情况进行检查,判断是否存在损坏或丢失的迹象,从多个方面分析原因。

3)根据历史数据和经验,分析可能导致差异的原因,总结经验教训。

协商解决措施

1)与供应商协商补货、退款或其他解决方案,根据差异情况选择合适的解决方案。

2)明确双方的责任和义务,签订相关的协议或文件,确保解决方案得到有效执行。

3)跟踪解决方案的执行情况,确保问题得到妥善解决,及时反馈处理结果。

型号规格精准确认

规格参数核对

参数一致性判断

1)确定规格参数的允许偏差范围,参照相关标准或合同约定,明确判断标准。

2)判断货物的实际参数是否在允许偏差范围内,使用专业的检测设备进行检测。

3)对于超出允许偏差范围的参数,进行详细记录和分析,查找原因并与供应商协商。

多次测量验证

1)使用不同的测量工具和方法,对关键规格参数进行多次测量,提高测量结果的准确性。

2)对比多次测量的结果,确保数据的准确性和可靠性,分析测量结果的一致性。

3)对于测量结果存在较大差异的情况,进行进一步的检查和分析,查找原因并解决问题。

技术文件参考

参考文件

核对内容

沟通处理

依据作用

采购合同和技术文件

仔细查阅采购合同和技术文件中的规格参数要求

对于文件中的模糊或不确定内容,及时与相关方进行沟通确认

将技术文件作为规格参数核对的重要依据

功能性能测试

测试流程制定

制定依据

流程内容

审核批准

货物特点和功能要求

根据货物的特点和功能要求,制定详细的测试流程

对测试流程进行审核和批准,确保其合理性和可行性

测试步骤、方法和标准

明确测试的步骤、方法和标准

性能指标评估

1)根据测试结果,评估货物的性能指标是否达到要求,使用专业的评估方法进行评估。

2)对比货物的实际性能与合同约定的性能指标,找出差异并分析原因。

3)对于性能未达标的货物,进行进一步的分析和处理,要求供应商进行整改。

测试记录保存

1)将测试过程中的数据、结果和相关信息进行详细记录,使用专业的记录表格进行记录。

2)使用电子文档或纸质文档进行记录保存,选择合适的保存方式。

3)建立测试记录的档案,便于后续查询和追溯,建立完善的档案管理系统。

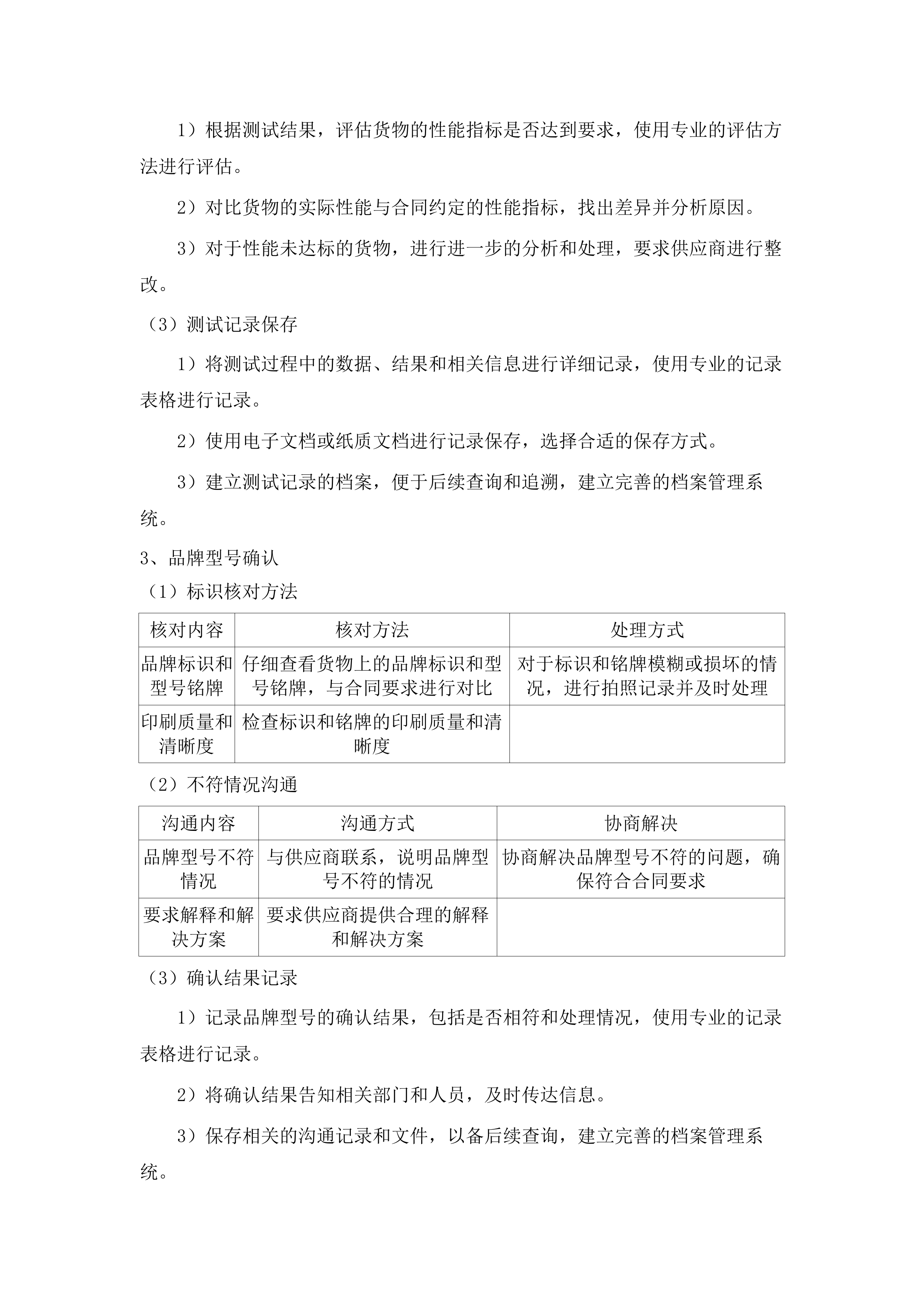

品牌型号确认

标识核对方法

核对内容

核对方法

处理方式

品牌标识和型号铭牌

仔细查看货物上的品牌标识和型号铭牌,与合同要求进行对比

对于标识和铭牌模糊或损坏的情况,进行拍照记录并及时处理

印刷质量和清晰度

检查标识和铭牌的印刷质量和清晰度

不符情况沟通

沟通内容

沟通方式

协商解决

品牌型号不符情况

与供应商联系,说明品牌型号不符的情况

协商解决品牌型号不符的问题,确保符合合同要求

要求解释和解决方案

要求供应商提供合理的解释和解决方案

确认结果记录

1)记录品牌型号的确认结果,包括是否相符和处理情况,使用专业的记录表格进行记录。

2)将确认结果告知相关部门和人员,及时传达信息。

3)保存相关的沟通记录和文件,以备后续查询,建立完善的档案管理系统。

货物开箱检验标准

遵循采购清单标准

核对货物外观

外观完整性检查

仔细检查货物表面状况,确保无裂缝、破损等影响使用的问题。对货物的每个表面进行细致查看,不放过任何可能存在的瑕疵,因为即使微小的裂缝也可能在后续使用中引发更大的问题。查看货物边角是否圆润,尖锐凸起不仅会影响美观,还可能造成安全隐患,尤其是对于学生桌椅等设备,更需严格把控。确认货物表面涂层是否均匀,无脱落、起皮现象,均匀的涂层不仅能提升货物的美观度,还能起到保护作用,延长货物的使用寿命。

货物外观检查

检查过程中,使用专业的检测工具,如放大镜等,对货物表面进行更精确的检测。对于有特殊要求的货物,如金属制品,还需检查其表面是否有生锈、氧化等情况。同时,对货物的整体结构进行检查,确保其稳固性和安全性。

建立详细的检查记录,将检查结果准确记录下来,包括发现的问题、处理情况等。对于不符合要求的货物,及时进行标记,并与供应商沟通,要求其进行更换或处理。

颜色标识核对

按照采购清单要求,对货物颜色进行严格核对。颜色的一致性不仅关系到货物的美观度,还可能影响其使用功能。仔细对比货物颜色与清单要求的颜色样本,确保两者相符。同时,确认货物上的标识、标签内容是否准确无误,标识的准确性对于货物的使用和管理至关重要。

查看标识的清晰度和牢固度,确保其不会轻易脱落或模糊。对于一些重要的标识,如安全警示标识、操作说明标识等,更需确保其清晰可读。使用专业的检测设备,如色彩分析仪等,对货物颜色进行精确检测。

建立颜色和标识核对记录,将核对结果详细记录下来。对于颜色不符或标识不准确的货物,及时与供应商沟通,要求其进行整改。同时,对整改后的货物进行再次核对,确保符合要求。

外观瑕疵排查

用手触摸货物表面,感受是否有不平整或粗糙的地方。不平整的表面可能会影响货物的使用舒适度,甚至可能对使用者造成伤害。检查货物拼接处是否紧密,无缝隙或错位现象,拼接处的紧密程度直接关系到货物的稳定性和安全性。查看货物表面是否有污渍、杂质等影响美观的问题,污渍和杂质不仅会影响货物的外观,还可能对货物的性能产生影响。

对于一些容易隐藏瑕疵的部位,如货物的内部结构、边角等,进行重点检查。使用专业的清洁工具,对货物表面进行清洁,以便更清晰地检查瑕疵。同时,对检查过程进行记录,包括发现的瑕疵情况、处理方式等。

对于存在外观瑕疵的货物,根据瑕疵的严重程度,采取不同的处理方式。对于轻微瑕疵,可以进行修复处理;对于严重瑕疵,及时与供应商沟通,要求其进行更换。对处理后的货物进行再次检查,确保符合要求。

确认货物数量

主体货物清点

按照采购清单上的规格和型号,准确清点主体货物的数量。在清点过程中,严格按照清单要求进行,确保不遗漏、不重复。注意货物的单位和计量方式,避免出现计数错误。对于一些数量较多的货物,可以采用分组清点的方式,提高清点效率。

货物数量清点

对清点结果进行详细记录,包括货物的名称、规格、型号、数量等信息。将记录结果与采购清单进行核对,确保一致。对于清点过程中发现的数量不符的情况,及时与供应商沟通,查明原因并进行处理。

货物型号核对

建立货物清点档案,将清点记录和相关文件进行归档保存,便于后续查询和管理。同时,对货物的存放和保管进行合理安排,确保货物的安全和完整。

配件附件检查

打开货物包装,仔细检查其中的配件、附件是否齐全。配件和附件的齐全与否直接关系到货物的正常使用。核对配件的规格、型号与采购清单是否一致,确保其能够与主体货物相匹配。检查附件的质量和完整性,确保无损坏或缺失。

对于一些重要的配件和附件,如电器设备的电源线、说明书等,更需进行严格检查。使用专业的检测工具,对配件和附件的性能进行检测,确保其符合要求。同时,对检查过程进行记录,包括发现的问题、处理方式等。

对于配件和附件不全或质量不符合要求的情况,及时与供应商沟通,要求其进行补充或更换。对更换后的配件和附件进行再次检查,确保符合要求。建立配件附件检查档案,将检查记录和相关文件进行归档保存。

成套设备核查

对于成套设备,按照其组成结构,逐一检查各部分的数量。确保成套设备的各个组成部分都齐全,无缺失。确认成套设备的配套文件、说明书等是否完整,配套文件和说明书对于设备的安装、使用和维护至关重要。检查成套设备各部分之间的连接是否紧密,无松动或损坏。

成套设备核查

使用专业的检测工具,对成套设备的性能进行检测,确保其能够正常运行。对成套设备的安装和调试过程进行监督,确保按照正确的方法和步骤进行。同时,对检查过程进行记录,包括发现的问题、处理方式等。

对于成套设备存在的问题,及时与供应商沟通,要求其进行整改。对整改后的成套设备进行再次检查,确保符合要求。建立成套设备核查档案,将检查记录和相关文件进行归档保存,便于后续查询和管理。

检查项目

检查内容

检查结果

数量检查

各部分数量是否齐全

文件检查

配套文件、说明书是否完整

连接检查

各部分连接是否紧密

性能检查

设备能否正常运行

核对货物型号

型号准确核对

仔细查看货物上的型号标识,与采购清单进行精确比对。确保型号的字母、数字等信息完全一致,无差异。对于型号相似的货物,要特别注意区分,避免混淆。在核对过程中,使用放大镜等工具,对型号标识进行更清晰的查看。

建立型号核对记录,将核对结果详细记录下来。对于型号不符的货物,及时与供应商沟通,要求其进行更换。同时,对更换后的货物进行再次核对,确保符合要求。对型号核对过程进行严格监督,确保核对结果的准确性。

加强对货物型号的管理,建立货物型号档案,将采购清单、型号标识等相关信息进行归档保存。在货物的存放和保管过程中,按照型号进行分类存放,便于查找和管理。

规格参数审查

依据采购清单上的规格、参数要求,检查货物的实际情况。测量货物的尺寸、重量等物理参数,确保在规定范围内。使用专业的测量工具,如卡尺、电子秤等,对货物的物理参数进行精确测量。检查货物的性能指标、功能特点等是否符合标准,对于一些有特殊性能要求的货物,进行专项检测。

建立规格参数审查记录,将审查结果详细记录下来。对于不符合规格参数要求的货物,及时与供应商沟通,要求其进行整改。对整改后的货物进行再次审查,确保符合要求。对规格参数审查过程进行严格监督,确保审查结果的准确性。

加强对货物规格参数的管理,建立货物规格参数档案,将采购清单、检测报告等相关信息进行归档保存。在货物的使用过程中,严格按照规格参数要求进行操作,确保货物的正常运行。

特殊要求确认

对于采购清单中有特殊要求的货物,严格按照相关标准进行核对。检查货物是否具备特殊功能、材质等要求。对于一些有特殊安全要求的货物,进行安全性能检测。确认货物的质量、安全等方面是否满足特殊规定。

建立特殊要求确认记录,将确认结果详细记录下来。对于不符合特殊要求的货物,及时与供应商沟通,要求其进行整改。对整改后的货物进行再次确认,确保符合要求。对特殊要求确认过程进行严格监督,确保确认结果的准确性。

加强对特殊要求货物的管理,建立特殊要求货物档案,将采购清单、检测报告等相关信息进行归档保存。在货物的使用过程中,严格按照特殊要求进行操作,确保货物的安全和正常运行。

关键部件重点检验

检查关键部件性能

性能测试操作

按照规定的测试方法和流程,对关键部件进行性能测试。使用专业的检测设备和工具,确保测试结果准确可靠。在测试过程中,严格按照测试标准进行操作,确保测试的科学性和公正性。记录测试过程中的各项数据和现象,以便后续分析。

建立性能测试档案,将测试记录和相关文件进行归档保存。对于测试结果不符合要求的关键部件,及时进行分析和处理。对性能测试过程进行严格监督,确保测试结果的准确性和可靠性。

加强对关键部件性能的管理,定期对关键部件进行性能测试,及时发现和解决潜在的问题。在关键部件的使用过程中,严格按照性能要求进行操作,确保其正常运行。

运行稳定性评估

观察关键部件在运行过程中的稳定性,是否有异常振动、噪音等情况。测试关键部件在不同工况下的运行情况,评估其适应能力。对于一些对运行稳定性要求较高的关键部件,进行长时间的运行测试。检查关键部件的运行时间和效率,确保满足使用要求。

建立运行稳定性评估记录,将评估结果详细记录下来。对于运行不稳定的关键部件,及时进行分析和处理。对运行稳定性评估过程进行严格监督,确保评估结果的准确性和可靠性。

加强对关键部件运行稳定性的管理,定期对关键部件进行运行稳定性评估,及时发现和解决潜在的问题。在关键部件的使用过程中,采取必要的措施,提高其运行稳定性。

性能指标对比

将测试得到的关键部件性能指标与采购清单和相关标准进行对比。判断性能指标是否在规定的范围内,是否符合要求。对于性能指标不达标的关键部件,及时进行处理。在对比过程中,使用专业的数据分析工具,确保对比结果的准确性。

建立性能指标对比记录,将对比结果详细记录下来。对于性能指标不达标的关键部件,分析原因并制定相应的改进措施。对性能指标对比过程进行严格监督,确保对比结果的准确性和可靠性。

加强对关键部件性能指标的管理,定期对关键部件的性能指标进行对比分析,及时发现和解决潜在的问题。在关键部件的使用过程中,严格按照性能指标要求进行操作,确保其正常运行。

查看关键部件质量

材质工艺审查

查看关键部件的材质是否符合采购清单和相关标准的要求。检查关键部件的表面处理工艺,是否有生锈、腐蚀等现象。评估关键部件的制造工艺水平,是否存在缺陷或瑕疵。对于一些对材质和工艺要求较高的关键部件,进行专业的检测和分析。

建立材质工艺审查记录,将审查结果详细记录下来。对于材质和工艺不符合要求的关键部件,及时与供应商沟通,要求其进行整改。对整改后的关键部件进行再次审查,确保符合要求。对材质工艺审查过程进行严格监督,确保审查结果的准确性和可靠性。

加强对关键部件材质工艺的管理,建立关键部件材质工艺档案,将采购清单、检测报告等相关信息进行归档保存。在关键部件的使用过程中,严格按照材质和工艺要求进行操作,确保其正常运行。

制造精度检测

使用量具和仪器,检测关键部件的尺寸精度和形状精度。检查关键部件的装配精度,确保各部分之间的配合良好。评估关键部件的位置精度和运动精度,满足使用要求。对于一些对制造精度要求较高的关键部件,进行高精度的检测和分析。

建立制造精度检测记录,将检测结果详细记录下来。对于制造精度不符合要求的关键部件,及时与供应商沟通,要求其进行整改。对整改后的关键部件进行再次检测,确保符合要求。对制造精度检测过程进行严格监督,确保检测结果的准确性和可靠性。

加强对关键部件制造精度的管理,建立关键部件制造精度档案,将采购清单、检测报告等相关信息进行归档保存。在关键部件的使用过程中,严格按照制造精度要求进行操作,确保其正常运行。

耐用可靠性评估

根据关键部件的使用环境和要求,评估其耐用性和可靠性。查看关键部件的设计寿命和维护周期,确保合理可行。检查关键部件的防护措施和安全性能,保障使用安全。对于一些对耐用可靠性要求较高的关键部件,进行长期的使用测试和评估。

建立耐用可靠性评估记录,将评估结果详细记录下来。对于耐用可靠性不符合要求的关键部件,及时与供应商沟通,要求其进行整改。对整改后的关键部件进行再次评估,确保符合要求。对耐用可靠性评估过程进行严格监督,确保评估结果的准确性和可靠性。

加强对关键部件耐用可靠性的管理,建立关键部件耐用可靠性档案,将采购清单、检测报告等相关信息进行归档保存。在关键部件的使用过程中,严格按照耐用可靠性要求进行操作,确保其正常运行。

确认关键部件完整性

部件缺失检查

仔细查看关键部件是否有零件缺失的情况。检查关键部件的包装内是否有遗漏的配件或附件。对于复杂的关键部件,按照装配图进

长春市绿园区博元学校教学装备项目.docx