“矫正帮扶,与法同行”东莞市司法局虎门分局社会工作专业服务项目

第一章 需求调研与服务方案

8

第一节 需求调研方法

8

一、 社区矫正对象调研

8

二、 安置帮教对象调研

18

三、 法律服务群体调研

26

第二节 需求分析报告

40

一、 服务对象基本情况分析

40

二、 服务对象心理状态评估

47

三、 服务对象就业状况研究

60

四、 服务对象家庭关系剖析

67

五、 服务对象社会适应能力分析

73

六、 司法矫正政策问题识别

85

七、 服务需求分类研究

98

第三节 服务成效指标设定

113

一、 矫正对象再犯罪率指标

113

二、 公益劳动参与率指标

130

三、 心理健康改善率指标

143

四、 就业帮扶成功率指标

156

五、 安置帮教对象满意度指标

170

第四节 服务方案完整性

185

一、 服务理念阐述

185

二、 组织架构设计

202

三、 人员配置规划

213

四、 服务流程制定

224

五、 资源链接机制建立

235

六、 风险预案制定

248

第五节 服务方案优化设计

269

一、 个案管理模式建立

269

二、 线上跟踪服务平台开发

279

三、 第三方督导机制引入

289

四、 动态调整机制构建

306

第二章 服务目标与重点

320

第一节 服务目标设定

320

一、 社区矫正对象心理辅导覆盖率目标

320

二、 刑满释放人员就业帮扶率目标

339

三、 法治教育参与率目标

353

四、 社区公益劳动参与率目标

364

五、 服务对象个案管理率目标

379

第二节 服务重点识别

390

一、 分类干预服务重点

390

二、 就业困难对象职业培训

400

三、 严重心理问题个案矫正

408

四、 家庭关系与社会接纳服务

420

五、 未成年人矫正对象专项服务

431

第三节 服务目标与专业理论结合

443

一、 生态系统理论构建支持网络

443

二、 认知行为疗法指导心理矫正

454

三、 赋权理论推动自我发展

461

四、 优势视角挖掘服务对象潜能

475

五、 危机干预模型应对突发风险

489

第四节 服务目标分解与执行计划

500

一、 第一季度基本信息建档评估

500

二、 第二季度重点人群干预教育

510

三、 第三季度就业帮扶资源链接

522

四、 第四季度成效评估与策略优化

536

五、 目标责任人与质量标准设定

547

第三章 服务计划

560

第一节 年度工作安排

560

一、 制定年度服务目标任务

560

二、 规划季度重点服务模块

570

三、 细化月度工作节点任务

592

四、 合理分配社工服务资源

603

第二节 阶段任务分解

615

一、 启动期服务准备工作

615

二、 常规服务期工作开展

626

三、 优化提升期策略调整

647

四、 收尾总结期成果提交

660

第三节 责任分工机制

677

一、 明确项目主管职责

677

二、 界定项目副主管职责

689

三、 分配社工服务职责

709

四、 设立专项小组职责

726

五、 建立内部协调机制

738

第四节 资源配置方案

754

一、 配置基础办公设备

754

二、 建立社工培训机制

767

三、 配备专项服务资源

780

四、 建立资源链接平台

791

第五节 差异化实施方案

806

一、 社区矫正对象干预方案

806

二、 刑满释放人员帮扶路径

821

三、 特殊心理问题专项小组

833

四、 法律薄弱居民服务方案

845

五、 青少年类对象服务内容

856

第四章 服务流程及跟踪服务、监控评估等规范

867

第一节 服务流程设计

867

一、 接案阶段服务操作

867

二、 需求评估要点

889

三、 制定服务计划

895

四、 介入服务模块

910

五、 结案阶段流程

920

第二节 动态跟踪机制

930

一、 矫正对象跟踪

930

二、 刑释人员跟踪

945

三、 跟踪周期设定

961

四、 服务调整规则

972

第三节 服务质量监控

982

一、 一线社工督导

982

二、 主管层级监督

991

三、 项目负责人把控

1004

四、 质量监控方式

1016

五、 信息化系统应用

1036

第四节 成效评估体系

1051

一、 评估指标构建

1051

二、 季度评估安排

1059

三、 年度总评实施

1069

四、 评估结果应用

1086

第五节 特殊情形应对

1097

一、 心理危机干预

1097

二、 冲突事件处理

1110

三、 三方协作职责

1122

四、 应急资源调配

1135

第五章 服务质量保障

1150

第一节 人员资质管理

1150

一、 社工专业背景审核

1150

二、 职业资格证书核查

1157

三、 特殊岗位人员审批

1164

第二节 岗前与继续教育

1171

一、 社区矫正政策法规培训

1171

二、 安置帮教实务操作培训

1180

三、 心理干预技术培训

1188

四、 法律知识普及培训

1194

五、 培训形式与活动组织

1204

第三节 日常监督管理

1213

一、 社工行为规范制定

1213

二、 项目主管业务指导

1220

三、 采购人现场巡查

1228

四、 服务记录抽查

1235

五、 服务对象满意度调查

1242

第四节 服务过程监控

1250

一、 服务计划执行跟踪

1250

二、 个案服务进度检查

1257

三、 服务记录完整性核查

1265

四、 信息化平台数据管理

1270

第五节 质量评估与改进

1276

一、 季度服务质量评估

1276

二、 年度综合评估

1286

三、 改进建议报告生成

1295

四、 服务质量持续优化

1300

需求调研与服务方案

需求调研方法

社区矫正对象调研

问卷调查覆盖情况

问卷设计精准度

信息收集全面性

为全面了解社区矫正对象的情况,我公司会全面收集矫正对象的个人信息,包含年龄、性别、文化程度、婚姻状况、家庭背景等,以便分析不同特征群体的需求和问题。同时,详细了解矫正对象的犯罪情况,如犯罪原因、犯罪类型、犯罪后果、犯罪频率等,为制定个性化的矫正方案提供依据。此外,关注矫正对象的心理和社会需求,如心理健康状况、就业需求、社交需求、教育需求等,帮助他们更好地融入社会。

问题表述准确性

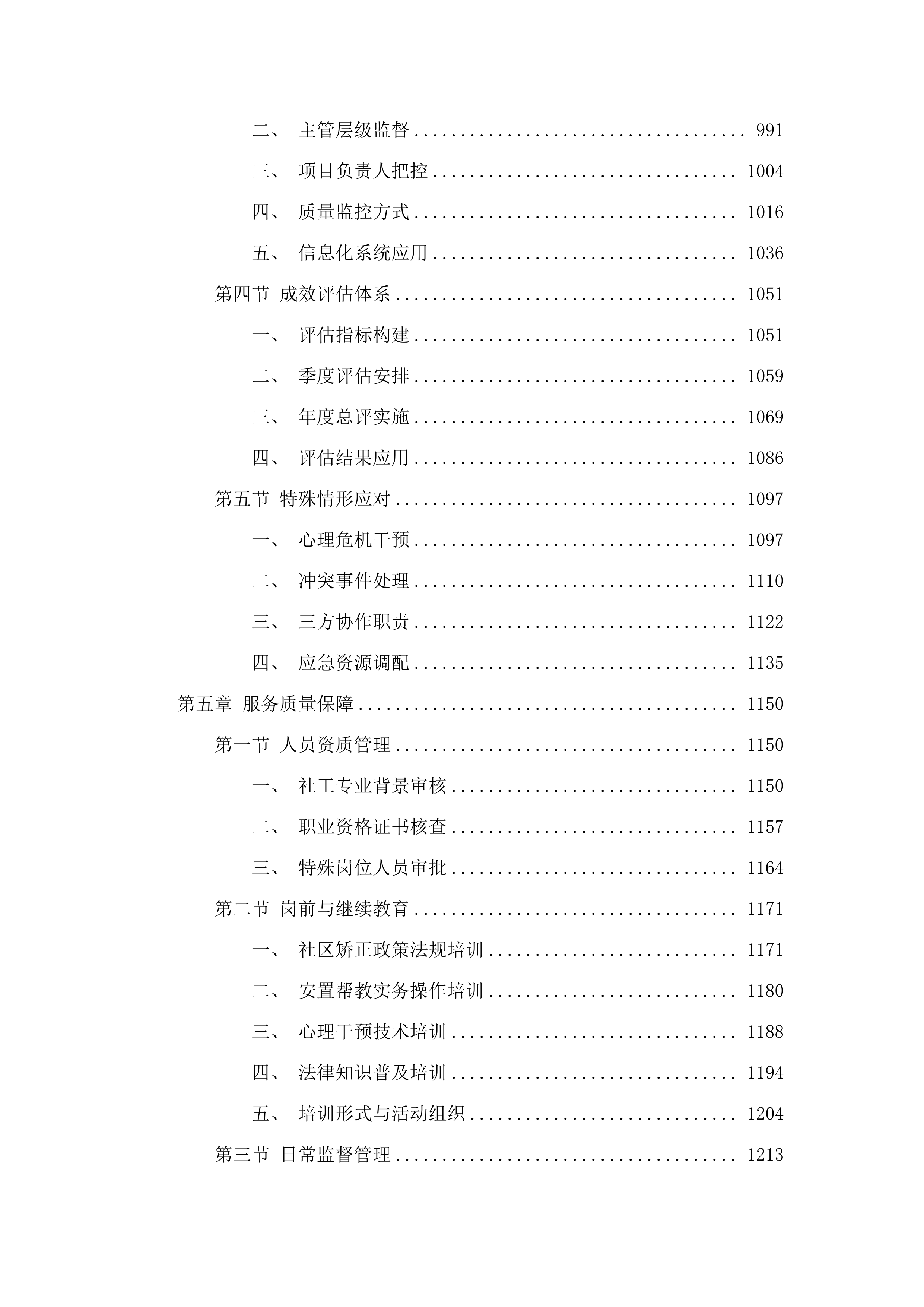

在问卷设计中,使用简洁易懂的语言表述问题,避免使用专业术语和复杂句子,确保矫正对象能够轻松理解问题的含义。对于可能产生歧义的问题,会进行详细的解释和说明,或者提供示例,以消除矫正对象的疑惑。同时,在问卷中设置验证问题,检查矫正对象回答的准确性,防止出现随意作答或虚假信息的情况。以下是对不同类型问题的处理方式:

问题类型

处理方式

专业术语问题

用通俗易懂的语言解释或替换

可能歧义问题

详细解释说明或提供示例

验证问题

设置逻辑关联问题进行检查

类型匹配针对性

针对不同犯罪类型的矫正对象,设计不同的问卷内容,以满足其特定的需求和问题。根据矫正对象的风险等级,调整问卷的重点和方向,对于高风险对象,更加关注其心理状态、再犯罪倾向等方面的问题。考虑矫正对象的特殊需求,如少数民族、残疾人等,设计个性化的问卷,尊重他们的文化差异和特殊需求。

样本选取合理性

随机抽样科学性

使用随机数表、计算机随机生成等方法进行抽样,确保抽样的随机性和公正性。对抽样过程进行详细的记录和监督,包括抽样的时间、地点、人员等信息,保证抽样的科学性和可追溯性。在抽样过程中,避免人为因素的干扰,如主观选择样本、遗漏部分群体等,确保样本能够真实反映社区矫正对象的总体情况。

数量范围适宜性

根据统计学原理和研究目的,确定合理的样本数量,既要保证样本具有代表性,又要考虑调查的成本和时间限制。考虑矫正对象的分布情况,合理确定抽样范围,确保样本覆盖不同区域、不同犯罪类型、不同风险等级的矫正对象。在确定样本数量和范围时,会综合考虑以下因素:

心理和社会需求调查

考虑因素

具体内容

统计学原理

根据总体规模、误差范围等确定样本量

调查成本

包括人力、物力、财力等成本

时间限制

确保在规定时间内完成调查

矫正对象分布

涵盖不同区域、类型和等级的对象

分层抽样精准性

根据矫正对象的特征和属性,进行合理的分层,如按照年龄、性别、犯罪类型、风险等级等因素进行分层。在每层中采用随机抽样的方法,确保每层样本的代表性和独立性。根据每层的重要性和比例,确定每层的样本数量,提高分层抽样的精准性和有效性。

调查过程规范性

流程规范严谨性

明确调查的各个环节和步骤,制定详细的操作手册,包括问卷发放、回收、数据录入、审核等环节的具体要求和操作方法。对调查过程进行实时的监控和管理,及时发现和解决问题,如问卷填写不完整、数据录入错误等。建立调查质量控制机制,对调查结果进行严格的审核和评估,确保调查数据的真实性和可靠性。

人员培训专业性

组织专业的培训课程,对调查人员进行问卷内容、调查方法、沟通技巧等方面的培训,使他们熟悉调查流程和要求。通过模拟调查和实际操作,提高调查人员的业务水平和能力,让他们能够熟练应对各种情况。对调查人员进行严格的考核和评估,确保其具备开展调查工作的资格和能力,对于不合格的人员进行再次培训或淘汰。

保密措施严格性

与调查人员签订保密协议,明确保密责任和义务,严禁泄露矫正对象的个人信息和调查数据。对调查数据进行加密处理,采用安全可靠的存储设备和技术,确保数据的安全性和完整性。在调查结束后,及时销毁相关的调查资料,如纸质问卷、录音、录像等,避免信息泄露。以下是保密措施的具体内容:

保密措施

具体内容

签订保密协议

明确责任义务,约束调查人员

数据加密处理

采用安全技术保护数据

资料销毁处理

及时销毁相关调查资料

实地走访工作安排

走访计划制定

分布分析合理性

对社区矫正对象的居住地址、工作地点、活动范围等信息进行全面分析,了解其分布规律和特点。根据分布情况,合理划分走访区域,将地理位置相近、情况相似的矫正对象划分为一个区域,提高走访的针对性和效率。考虑交通、时间等因素,合理安排走访路线,避免走弯路和浪费时间,确保走访工作能够顺利进行。以下是分布分析和路线安排的相关内容:

分析内容

具体做法

分布规律分析

统计居住、工作等地点信息

走访区域划分

按地理位置和情况相似性划分

走访路线安排

考虑交通和时间因素规划

计划内容完整性

明确走访的目的和任务,确定走访的重点对象和内容,如了解矫正对象的思想动态、生活状况、矫正进展等。制定走访的具体步骤和方法,包括走访的时间、地点、方式等,确保走访工作的有效性和规范性。安排足够的走访时间,保证能够全面了解矫正对象的情况,与他们进行深入的沟通和交流。以下是计划内容的详细说明:

计划内容

具体要求

走访目的任务

明确重点对象和了解内容

走访步骤方法

确定时间、地点和走访方式

走访时间安排

保证足够时间全面了解情况

顺序安排科学性

根据矫正对象的风险等级、需求程度等因素,确定走访顺序,优先走访高风险、高需求的矫正对象。考虑矫正对象的工作、生活安排,合理安排走访时间,避免集中走访造成矫正对象的压力和不便。在走访过程中,根据实际情况进行灵活调整,确保走访工作能够达到预期效果。

个人信息收集

走访人员配置

人员数量充足性

根据走访的工作量和难度,确定合理的走访人员数量,确保能够按时完成走访任务。考虑走访的时间限制和效率要求,合理安排人员分工,提高走访工作的效率。在走访过程中,根据实际情况进行人员调整,如增加或减少人员,保证走访工作的顺利进行。

专业能力匹配度

走访人员应具备社会工作、心理学、法学等相关专业知识和技能,能够与矫正对象进行有效的沟通和交流。根据走访对象的特点和需求,安排具有相应专业背景的人员进行走访,如对于心理问题较为突出的矫正对象,安排心理学专业的人员进行走访。对走访人员进行专业培训,提高其专业水平和能力,使其能够更好地开展走访工作。

分工职责明确性

明确走访人员的分工和职责,确保每个人员都清楚自己的任务和目标,避免出现职责不清、工作推诿的情况。建立有效的沟通机制,加强走访人员之间的协作和配合,及时交流走访情况和问题。对走访人员的工作进行监督和考核,保证工作质量和效率,对于表现优秀的人员进行奖励,对于不合格的人员进行批评和整改。

走访记录与反馈

记录内容真实性

走访人员应如实记录矫正对象的情况,包括他们的言行、思想动态、生活状况等,不得隐瞒或虚报。采用多种记录方式,如笔记、录音、拍照等,确保记录的准确性和完整性。对记录内容进行审核和把关,保证记录的真实性和可靠性,对于虚假记录进行严肃处理。

分析反馈及时性

走访结束后,及时对走访记录进行整理和分析,总结矫正对象的问题和需求,发现潜在的风险和隐患。将分析结果及时反馈给相关部门和人员,如社区矫正机构、司法部门等,为社区矫正工作提供决策依据。建立反馈机制,确保反馈信息能够得到及时处理和回应,对于重要问题进行跟踪和督办。

结果应用有效性

将走访结果应用于社区矫正工作的各个环节,如管理、教育、帮扶等,根据走访结果调整社区矫正方案,提高矫正工作的针对性和有效性。对走访结果的应用情况进行跟踪和评估,不断改进工作方法和措施,确保走访结果能够真正发挥作用。以下是结果应用的具体内容:

应用环节

具体做法

社区矫正管理

调整管理措施,加强监管力度

社区矫正教育

制定个性化教育方案

社区矫正帮扶

提供针对性帮扶措施

效果评估改进

跟踪评估,改进工作方法

座谈会开展方式

会议主题确定

需求问题针对性

通过问卷调查、实地走访等方式,深入了解矫正对象的需求和问题,包括他们在生活、心理、就业等方面的困扰。根据了解到的情况,确定座谈会的主题,确保主题能够紧密围绕矫正对象的实际问题,具有针对性和实用性。关注矫正对象的热点和难点问题,将其作为座谈会的重点主题,吸引他们的参与和关注。

座谈会

主题实用价值性

选择具有实际应用价值的主题,如心理健康、就业指导、法律知识、社交技能等,为矫正对象提供有用的信息和帮助。确保主题能够为矫正对象提供解决问题的思路和方法,提高其生活质量和社会适应能力。对主题的实用性进行评估和筛选,选择最有价值的主题开展座谈会,避免主题空洞无物。

通知准备充分性

提前将会议主题、时间、地点等信息通知给矫正对象,采用电话、短信、邮件等多种方式,确保其能够按时参加。为矫正对象提供相关的资料和信息,如讲座资料、案例分析等,让其有充分的准备,能够在座谈会上积极发言。设置咨询热线或邮箱,解答矫正对象的疑问和问题,消除他们的顾虑。

参会人员邀请

人员范围合理性

邀请不同年龄段、性别、犯罪类型的矫正对象参加座谈会,确保能够涵盖各个群体的需求和意见。邀请社区矫正工作人员、专家学者、志愿者等相关人员参加,为座谈会提供专业的意见和建议。根据座谈会的规模和主题,合理确定参会人员的数量和范围,避免人数过多或过少影响会议效果。

代表广泛代表性

确保参会人员能够代表不同群体的矫正对象,反映其真实的需求和意见,通过多种方式邀请参会人员,提高邀请的成功率。对参会人员进行筛选和确认,保证其具有代表性和参与意愿,对于不愿意参加或不符合要求的人员进行调整。以下是参会人员邀请和筛选的相关内容:

邀请方式

筛选确认

电话邀请

确认参与意愿和代表性

短信邀请

筛选符合要求的人员

邮件邀请

调整不合适的人员

沟通确认有效性

提前与参会人员进行沟通,了解其时间安排和参与意愿,及时回复参会人员的疑问和问题,解决其后顾之忧。在座谈会前再次确认参会人员的出席情况,对于无法参加的人员及时调整安排,确保会议的顺利进行。以下是沟通确认的具体做法:

沟通环节

具体做法

提前沟通

了解时间安排和意愿

及时回复

解决疑问和后顾之忧

会前确认

调整无法参加人员安排

会议组织与主持

议程安排合理性

合理安排会议的时间和内容,确保每个环节都有足够的时间进行讨论和交流,避免出现时间过长或过短的情况。设置明确的会议目标和任务,引导会议的方向和进程,使会议能够围绕主题有序进行。根据会议的主题和参会人员的特点,调整议程的顺序和重点,突出重要内容。

主持能力专业性

主持人应具备良好的沟通能力、组织能力和应变能力,能够引导参会人员进行有效的讨论和交流。熟悉座谈会的主题和流程,掌握相关的知识和信息,能够解答参会人员的疑问和问题。及时处理会议中的突发情况,保证会议的顺利进行,对于出现的分歧和矛盾进行协调和解决。

氛围营造积极性

通过亲切的语言、鼓励的眼神等方式,营造积极活跃的会议氛围,让矫正对象能够放松心情,积极参与讨论。尊重矫正对象的意见和建议,认真倾听他们的发言,让其感受到被关注和重视。设置互动环节,如小组讨论、案例分享、问答环节等,提高矫正对象的参与度和积极性。

数据比对分析要点

数据收集整理

信息收集全面性

从多个渠道收集数据,包括社区矫正机构、公安部门、医院、学校等,确保收集到的数据涵盖矫正对象的各个方面,如个人情况、犯罪情况、心理状态、社会支持等。对收集到的数据进行审核和验证,保证数据的真实性和可靠性,对于虚假或错误的数据进行剔除和修正。以下是数据收集渠道和审核验证的相关内容:

数据收集渠道

审核验证方法

社区矫正机构

核对记录,与其他渠道数据对比

公安部门

查询犯罪记录,确认信息准确性

医院

获取病历资料,验证健康信息

学校

了解教育情况,核实学习信息

整理分类规范性

按照一定的标准和方法对数据进行整理和分类,如按照年龄、性别、犯罪类型、风险等级等因素进行分类,便于数据的存储和查询。建立数据编码体系,为每个数据项分配唯一的编码,提高数据处理的效率。对整理和分类后的数据进行备份和存档,防止数据丢失和损坏,采用安全可靠的存储设备和技术。

系统建立实用性

选择合适的数据管理系统,满足数据存储、查询、分析等需求,具备高效、稳定、安全的特点。对数据管理系统进行定期维护和更新,保证系统的稳定性和安全性,及时修复系统漏洞和故障。设置数据访问权限,根据不同的用户角色和职责,分配不同的访问权限,确保数据的保密性和安全性。以下是系统建立和管理的相关内容:

系统选择

维护更新

权限设置

满足需求特点

定期维护修复

按角色分配权限

比对指标确定

目标要求契合性

比对指标应与社区矫正工作的目标和要求相契合,如降低再犯罪率、提高矫正效果、促进社会融合等。根据不同阶段的工作重点,调整比对指标的权重和重点,突出关键指标。对目标和要求进行分解和细化,确定具体的比对指标,使指标具有可操作性和可衡量性。

指标有效针对性

选择能够反映矫正对象实际情况的指标,如心理状态、社会支持、就业情况、法律意识等,准确评估矫正效果。对指标进行量化和标准化,将定性指标转化为定量指标,便于数据的比对和分析。根据指标的重要性和相关性,确定指标的权重和分值,突出重要指标的作用。

审核评估科学性

邀请专家学者、社区矫正工作人员等对确定的比对指标进行审核和评估,确保指标的科学性和合理性。根据审核和评估的结果,对指标进行调整和完善,提高指标的准确性和有效性。建立指标评估机制,定期对指标的有效性和合理性进行评估,及时发现问题并进行改进。

分析方法选择

数据特点适应性

根据数据的类型、规模、分布等特点,选择合适的分析方法,确保分析结果的准确性和可靠性。对于数值型数据,可以采用统计分析方法,如均值、方差、相关性分析、回归分析等,揭示数据之间的关系和规律。对于文本型数据,可以采用内容分析方法,如主题分析、情感分析等,挖掘数据中的信息和价值。

目的方法匹配性

根据分析目的,选择能够实现该目的的分析方法,确保分析结果能够为决策提供支持。如果分析目的是发现数据中的规律和趋势,可以采用时间序列分析、聚类分析等方法,找出数据的变化规律。如果分析目的是评估矫正效果,可以采用对比分析、差异分析等方法,比较不同阶段或不同群体的矫正效果。以下是分析目的和方法匹配的相关内容:

分析目的

分析方法

发现规律趋势

时间序列分析、聚类分析

评估矫正效果

对比分析、差异分析

结果解释准确性

对分析结果进行深入的解释和说明,确保结果的准确性和可靠性,避免误解和误判。结合社区矫正工作的实际情况,对分析结果进行解读和应用,将结果转化为具体的措施和建议。将分析结果反馈给相关部门和人员,为决策提供参考,促进社区矫正工作的改进和发展。

安置帮教对象调研

家庭情况调研重点

家庭成员结构

1)明确家庭中主要成员的构成,包括父母、配偶、子女等的数量和关系。清晰掌握各成员之间的亲疏远近,有助于深入了解家庭内部的情感纽带和支持体系。例如,在安置帮教工作中,若家庭成员关系紧密,可能为帮教对象提供更多的情感支持和监督;若关系疏离,则可能需要更多外部干预。

2)了解家庭成员的年龄分布,判断家庭所处的生命周期阶段。不同的生命周期阶段面临着不同的挑战和需求。如处于子女教育阶段的家庭,可能会面临经济压力和教育问题;而处于养老阶段的家庭,则可能需要关注老人的健康和生活照料。这有助于为安置帮教对象及其家庭提供更有针对性的服务。

3)关注家庭成员的健康状况,是否存在重大疾病或长期慢性病患者。家庭成员的健康问题不仅会影响家庭的经济状况,还会对家庭氛围和心理状态产生影响。若有成员患有重大疾病,可能会给家庭带来沉重的经济负担和心理压力,进而影响安置帮教对象的回归社会进程。

4)掌握家庭成员的职业情况,包括就业与否、工作类型和收入水平。了解家庭成员的职业情况可以评估家庭的经济实力和社会资源。稳定的职业和收入可以为家庭提供经济保障,也有助于安置帮教对象获得更好的生活条件和发展机会。同时,家庭成员的职业类型和社交圈子也可能为帮教对象提供一定的就业机会和社会支持。

家庭经济状况

1)调查家庭的主要收入来源,如工资、经营收入、养老金等。明确家庭的收入构成有助于了解家庭的经济稳定性和可持续性。不同的收入来源具有不同的稳定性和风险性,如工资收入相对稳定,而经营收入可能受市场环境影响较大。这对于评估家庭为安置帮教对象提供经济支持的能力至关重要。

2)了解家庭的支出情况,包括日常生活开销、医疗费用、教育费用等。详细了解家庭的支出情况可以发现家庭的经济压力点和潜在风险。例如,高额的医疗费用可能会使家庭经济陷入困境,影响安置帮教对象的生活质量和康复进程。同时,教育费用的支出也反映了家庭对子女发展的重视程度。

3)评估家庭的债务情况,如是否有房贷、车贷等负债。债务情况直接影响家庭的经济负担和财务状况。高额的债务可能会使家庭面临较大的经济压力,甚至影响家庭的正常生活。了解家庭的债务情况有助于为安置帮教对象及其家庭提供合理的经济建议和支持。

4)考察家庭的资产状况,如房产、车辆、存款等。家庭的资产是家庭经济实力的重要体现,也是安置帮教对象回归社会的重要物质基础。房产可以为帮教对象提供稳定的居住环境,车辆可能方便其出行和就业,存款则可以在一定程度上缓解家庭的经济压力。同时,资产的数量和质量也反映了家庭的经济积累和抗风险能力。

家庭支持系统

1)了解家庭成员之间的情感支持程度,是否相互关心、理解和鼓励。良好的情感支持是家庭凝聚力的重要体现,对于安置帮教对象的心理康复和社会融入具有重要作用。相互关心、理解和鼓励的家庭氛围可以增强帮教对象的自信心和归属感,使其更有勇气面对生活中的困难和挑战。

2)考察家庭在面对困难时的应对能力,是否有有效的解决问题机制。家庭在面对困难时的应对方式和能力直接影响着家庭的稳定性和发展。有效的解决问题机制可以帮助家庭及时化解矛盾和困难,为安置帮教对象提供一个稳定的家庭环境。例如,当家庭遇到经济困难时,能够通过合理的规划和协调来解决问题,而不是陷入争吵和抱怨。

3)了解家庭与外部社会支持网络的联系,如亲戚、朋友、社区组织等。外部社会支持网络可以为家庭提供额外的资源和帮助,增强家庭的抗风险能力。与亲戚、朋友保持良好的关系可以在困难时期获得情感支持和实际帮助;与社区组织的联系则可以为安置帮教对象及其家庭提供更多的社会服务和发展机会。

4)评估家庭对安置帮教对象的接纳和支持程度,是否愿意提供帮助和监督。家庭对安置帮教对象的态度和支持程度是安置帮教工作能否取得成功的关键因素之一。如果家庭能够积极接纳和支持帮教对象,为其提供必要的帮助和监督,将有助于帮教对象更好地遵守规定,改正错误,顺利回归社会。

意见反馈收集方式

问卷调查法

1)设计科学合理的问卷,涵盖安置帮教对象及其家庭关心的问题。问卷的设计要具有针对性和有效性,能够准确地获取所需信息。在设计问卷时,要充分考虑安置帮教对象及其家庭的特点和需求,避免使用过于专业或复杂的语言。同时,要确保问卷的问题具有逻辑性和连贯性,便于被调查者理解和回答。

2)通过线上或线下的方式发放问卷,确保问卷的回收率和有效率。线上发放问卷可以利用社交媒体、电子邮件等渠道,具有传播速度快、覆盖面广的优点;线下发放问卷则可以通过实地走访、社区宣传等方式,确保问卷能够到达目标群体手中。在发放问卷时,要向被调查者说明调查的目的和意义,提高他们的参与积极性。

3)对问卷结果进行统计和分析,提取有价值的信息和意见。统计和分析问卷结果是获取有效信息的关键环节。可以使用专业的统计软件对问卷数据进行处理,分析各项问题的答案分布和趋势。通过对问卷结果的分析,提取出有价值的信息和意见,为制定安置帮教政策和服务方案提供依据。

4)根据问卷反馈情况,及时调整调研方向和重点。问卷反馈情况可以反映出调研过程中存在的问题和不足,以及安置帮教对象及其家庭的实际需求。根据问卷反馈情况,及时调整调研方向和重点,确保调研工作能够更加精准地满足实际需求。

实地访谈法

1)安排专业的调研人员与安置帮教对象及其家庭成员进行面对面访谈。专业的调研人

“矫正帮扶,与法同行”东莞市司法局虎门分局社会工作专业服务项目.docx