基于新工科理念的递进式机电类实训投标方案

第一章 龙门式XYZ型直线电机控制实验平台

10

第一节 多源模型联合仿真

10

一、 多平台FMU源码编译

10

二、 多源异构模型仿真部署

20

第二节 多核并行仿真功能

30

一、 多核心实时并行仿真

30

二、 任务核心快速分配功能

40

第三节 总线协议自组包功能

50

一、 仿真模型ICD关联

50

二、 数据总线管理支持

54

第四节 第三方接口支持

79

一、 开发环境接口库提供

79

二、 二次开发Demo实现

83

第二章 五轴模拟训练机

98

第一节 生产工艺流程模拟

98

一、 手动操作功能模拟

98

二、 MDA模式加工模拟

107

三、 自动运行加工模拟

115

四、 单步自动加工模拟

123

五、 手工模块化编程模拟

131

六、 碰撞检查功能模拟

138

第二节 零件实体加工仿真

147

一、 零件平移仿真

147

二、 零件缩放仿真

156

三、 零件翻转仿真

166

四、 零件旋转切削仿真

175

五、 任意方向剖面视图

188

六、 局部放大不失真

198

第三节 五轴标定与参数调试

206

一、 五轴标定精度调试

206

二、 机床软限位设置

216

三、 各轴加减速度调试

225

四、 换刀点设置调试

233

五、 换刀方式调试

243

第四节 功能模块配置

254

一、 集成项目教学资源库

254

二、 基础知识资源库配置

261

三、 考核测评模块设置

272

四、 教学管理模块配置

279

五、 学生身份登录权限

283

六、 教师身份登录权限

290

第五节 多媒体手段支持

299

一、 视频教学内容生成

300

二、 仿真动画制作

307

三、 工业级多轴仿真软件结合

314

四、 数控多轴加工工艺仿真

324

五、 NC程序优化

331

六、 工艺清单制作

337

第六节 教学资源建设

345

一、 虚拟仿真软件操作资源

345

二、 数控系统加工资源

352

三、 加工工艺资源

362

四、 实际案例讲解资源

372

五、 教学与自学需求支持

384

第三章 手持三维扫描系统

392

第一节 球心间距精度

392

一、 球心间距示值误差说明

392

二、 第三方校准证书提供

397

第二节 设备验收标准

403

一、 技术参数核对流程

403

二、 精度测试环节安排

408

三、 校准证书查验要点

415

第三节 技术文档提供

420

一、 设备技术说明书提供

420

二、 设备校准报告提供

426

三、 设备操作手册提供

431

第四章 睿雕多功能激光雕刻机

439

第一节 AI智能加工模式

439

一、 远程可视化操作界面

439

二、 实时抓取图纸定位功能

445

三、 预览界面截图

460

第二节 智能加工模式与参数导出

474

一、 自动匹配最佳工艺界面

474

二、 速度功率参数导出界面

485

三、 导出到存储位置流程

494

第三节 一键造物功能

503

一、 一键造盒功能

503

二、 模数齿轮功能

519

三、 徽章印章功能

531

第四节 内置离线图库

546

一、 基本图形图样

546

二、 动物图形图样

555

三、 装饰边框图样

573

四、 浮雕图样

585

五、 机械零件图样

599

六、 开源硬件图样

613

第五节 双气路电控调节器

633

一、 软件调控界面

633

二、 手动调节面板

645

三、 空气螺线管控制界面

653

四、 吹气操作面板针形阀调节

662

五、 测试吹气量按钮操作

671

第五章 全封闭光纤激光打标机

684

第一节 在线学习平台

684

一、 激光加工教学支持

684

二、 功能截图证明

696

第二节 智能图形设计系统

703

一、 内置材料工艺参数

703

二、 功能截图验证

716

第三节 配套教学资源

738

一、 标准化试题库提供

738

二、 功能截图及证明

750

第六章 供货方案与交付计划

756

第一节 货物来源保障

756

一、 原厂正品保障

756

二、 核心设备供货

763

三、 非核心设备选择

772

第二节 供货周期安排

778

一、 整体供货周期

778

二、 关键设备排产

785

三、 常规设备交付

792

第三节 运输与交付方案

800

一、 专业物流运输

800

二、 大型设备运输

808

三、 到货验收交付

816

第四节 安装调试计划

821

一、 专业人员安装

821

二、 安装前准备

829

三、 安装后调试

838

第五节 验收与交付流程

845

一、 严格验收标准

845

二、 分阶段验收

855

三、 不合格处理

861

第六节 应急保障措施

868

一、 应急响应小组

868

二、 关键设备备用

876

三、 不可抗力应对

886

第七章 质量与检测标准

892

第一节 参数验证

892

一、 龙门式XYZ型直线电机控制实验平台参数

892

二、 手持三维扫描系统参数

904

三、 睿雕多功能激光雕刻机参数

911

四、 全封闭光纤激光打标机参数

919

第二节 功能检测

928

一、 龙门式实验平台功能

929

二、 五轴模拟训练机功能

941

三、 激光雕刻机与打标机功能

959

第三节 软件功能验证

973

一、 龙门式实验平台软件功能

973

二、 五轴模拟训练机软件功能

986

三、 激光雕刻机与打标机软件功能

995

第四节 硬件性能测试

1007

一、 龙门式实验平台硬件性能

1008

二、 五轴模拟训练机硬件性能

1029

三、 激光雕刻机硬件性能

1040

第五节 教学资源完整性

1050

一、 五轴模拟训练机教学资源

1050

二、 全封闭光纤激光打标机教学资源

1064

第八章 安装调试方案

1079

第一节 安装计划制定

1079

一、 龙门式XYZ型直线电机控制实验平台安装计划

1079

二、 五轴模拟训练机安装计划

1084

三、 激光雕刻机和打标机安装计划

1090

第二节 现场环境准备

1097

一、 电源环境准备

1097

二、 地面承载核查

1102

三、 温湿度与通风核查

1107

第三节 设备安装实施

1113

一、 龙门式XYZ型直线电机控制实验平台安装

1113

二、 五轴模拟训练机安装

1121

三、 激光雕刻机和打标机安装

1129

第四节 系统联调测试

1136

一、 龙门式XYZ型平台联调测试

1136

二、 五轴模拟训练机联调测试

1140

三、 其他设备联调测试

1146

第五节 用户培训安排

1151

一、 五轴模拟训练机操作培训

1151

二、 激光雕刻机操作培训

1156

三、 其他设备操作培训

1162

第六节 验收与交付

1169

一、 设备运行状态记录

1169

二、 功能截图与校准证书

1174

三、 最终交付准备

1180

第九章 售后服务承诺

1185

第一节 服务团队配置

1185

一、 高级工程师配备

1185

二、 中级工程师安排

1187

三、 技术支持人员调配

1191

第二节 服务响应时间

1193

一、 故障通知响应时效

1193

二、 远程技术支持时限

1197

三、 现场服务派遣时间

1200

四、 核心设备优先处理

1205

第三节 质保期与保修范围

1209

一、 免费质保期限承诺

1209

二、 硬件设备保修范畴

1212

三、 控制系统保修内容

1217

四、 软件系统保修服务

1220

第四节 定期巡检与预防性维护

1223

一、 现场巡检周期规划

1223

二、 设备运行状态检查

1229

三、 紧固部件维护措施

1232

四、 润滑系统检查维护

1235

五、 软件运行情况评估

1238

六、 巡检报告内容要求

1242

第五节 培训与技术支持

1245

一、 现场技术培训安排

1245

二、 设备操作培训内容

1248

三、 日常维护培训要点

1254

四、 远程技术支持服务

1259

第六节 备品备件保障

1262

一、 本地化备件仓库建设

1262

二、 关键零部件储备

1266

三、 备件供应响应时间

1269

第七节 用户反馈与满意度管理

1271

一、 服务反馈机制建立

1271

二、 满意度调查实施

1275

三、 服务流程持续优化

1277

四、 售后服务总结报告

1279

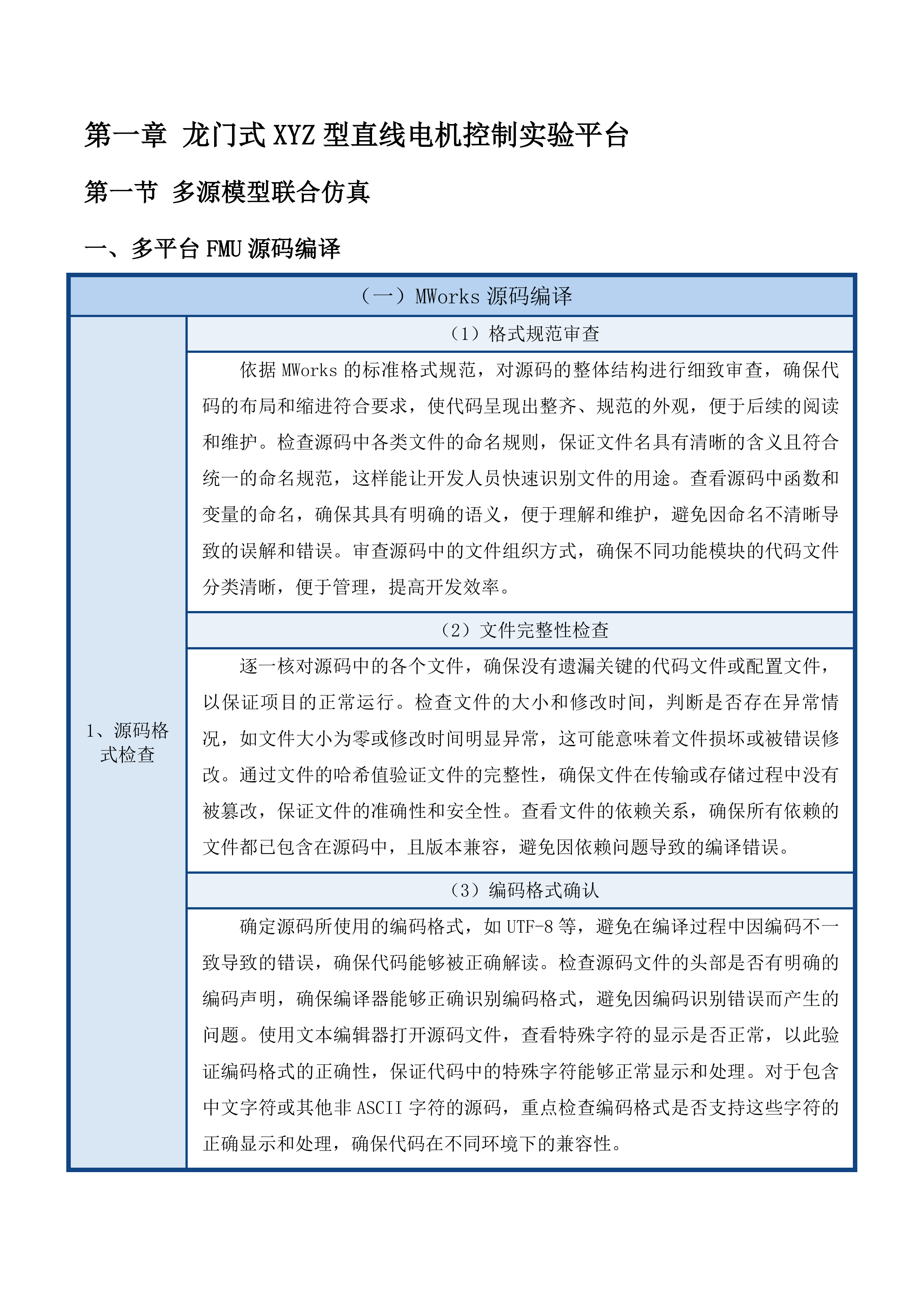

龙门式XYZ型直线电机控制实验平台

多源模型联合仿真

多平台FMU源码编译

MWorks源码编译

源码格式检查

格式规范审查

依据MWorks的标准格式规范,对源码的整体结构进行细致审查,确保代码的布局和缩进符合要求,使代码呈现出整齐、规范的外观,便于后续的阅读和维护。检查源码中各类文件的命名规则,保证文件名具有清晰的含义且符合统一的命名规范,这样能让开发人员快速识别文件的用途。查看源码中函数和变量的命名,确保其具有明确的语义,便于理解和维护,避免因命名不清晰导致的误解和错误。审查源码中的文件组织方式,确保不同功能模块的代码文件分类清晰,便于管理,提高开发效率。

文件完整性检查

逐一核对源码中的各个文件,确保没有遗漏关键的代码文件或配置文件,以保证项目的正常运行。检查文件的大小和修改时间,判断是否存在异常情况,如文件大小为零或修改时间明显异常,这可能意味着文件损坏或被错误修改。通过文件的哈希值验证文件的完整性,确保文件在传输或存储过程中没有被篡改,保证文件的准确性和安全性。查看文件的依赖关系,确保所有依赖的文件都已包含在源码中,且版本兼容,避免因依赖问题导致的编译错误。

编码格式确认

确定源码所使用的编码格式,如UTF-8等,避免在编译过程中因编码不一致导致的错误,确保代码能够被正确解读。检查源码文件的头部是否有明确的编码声明,确保编译器能够正确识别编码格式,避免因编码识别错误而产生的问题。使用文本编辑器打开源码文件,查看特殊字符的显示是否正常,以此验证编码格式的正确性,保证代码中的特殊字符能够正常显示和处理。对于包含中文字符或其他非ASCII字符的源码,重点检查编码格式是否支持这些字符的正确显示和处理,确保代码在不同环境下的兼容性。

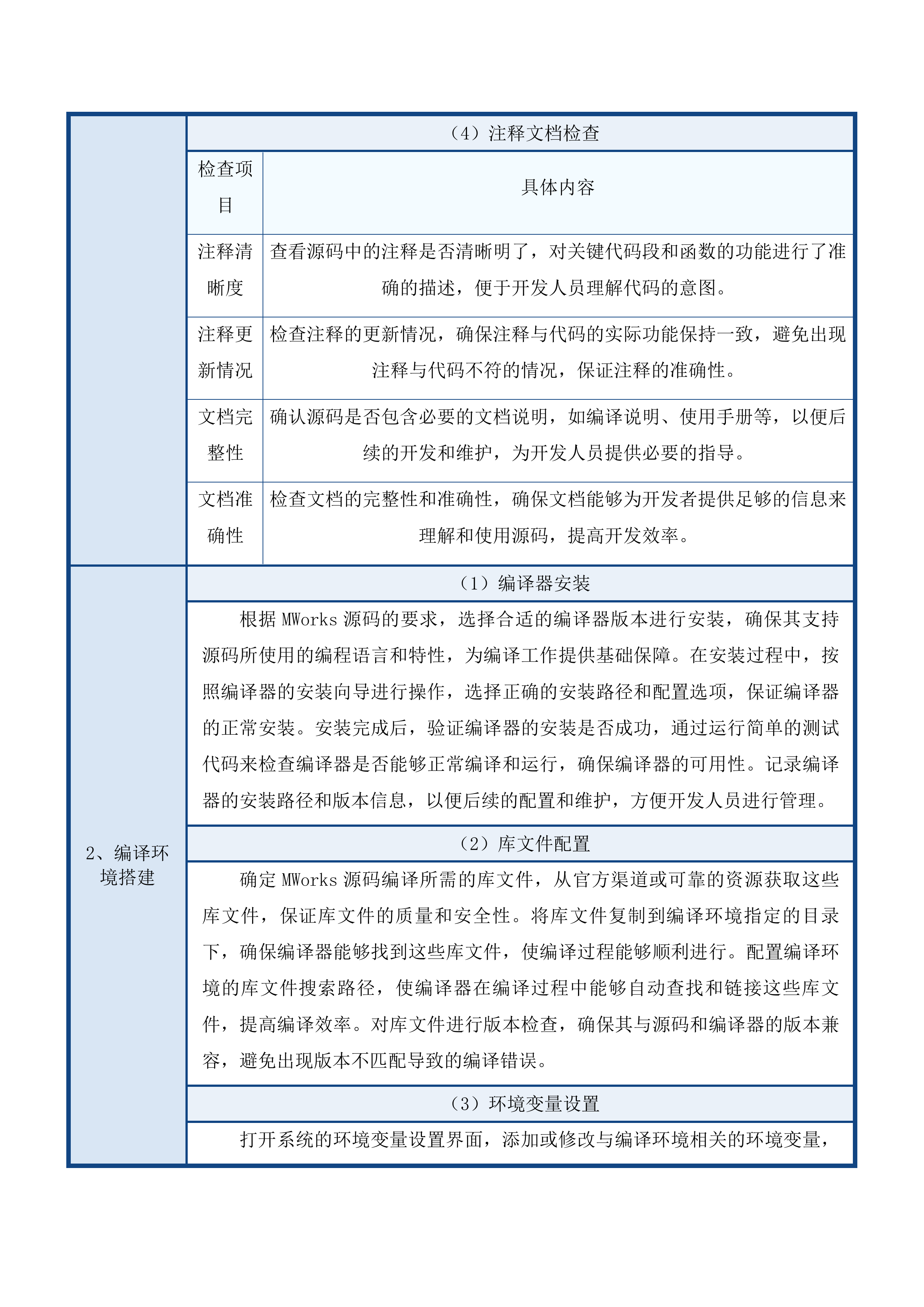

注释文档检查

检查项目

具体内容

注释清晰度

查看源码中的注释是否清晰明了,对关键代码段和函数的功能进行了准确的描述,便于开发人员理解代码的意图。

注释更新情况

检查注释的更新情况,确保注释与代码的实际功能保持一致,避免出现注释与代码不符的情况,保证注释的准确性。

文档完整性

确认源码是否包含必要的文档说明,如编译说明、使用手册等,以便后续的开发和维护,为开发人员提供必要的指导。

文档准确性

检查文档的完整性和准确性,确保文档能够为开发者提供足够的信息来理解和使用源码,提高开发效率。

编译环境搭建

编译器安装

根据MWorks源码的要求,选择合适的编译器版本进行安装,确保其支持源码所使用的编程语言和特性,为编译工作提供基础保障。在安装过程中,按照编译器的安装向导进行操作,选择正确的安装路径和配置选项,保证编译器的正常安装。安装完成后,验证编译器的安装是否成功,通过运行简单的测试代码来检查编译器是否能够正常编译和运行,确保编译器的可用性。记录编译器的安装路径和版本信息,以便后续的配置和维护,方便开发人员进行管理。

库文件配置

确定MWorks源码编译所需的库文件,从官方渠道或可靠的资源获取这些库文件,保证库文件的质量和安全性。将库文件复制到编译环境指定的目录下,确保编译器能够找到这些库文件,使编译过程能够顺利进行。配置编译环境的库文件搜索路径,使编译器在编译过程中能够自动查找和链接这些库文件,提高编译效率。对库文件进行版本检查,确保其与源码和编译器的版本兼容,避免出现版本不匹配导致的编译错误。

环境变量设置

打开系统的环境变量设置界面,添加或修改与编译环境相关的环境变量,为编译工作提供必要的配置。设置编译器的可执行文件路径到系统的PATH环境变量中,使编译器能够在任意目录下被调用,提高编译器的使用便利性。配置其他必要的环境变量,如库文件路径、头文件路径等,确保编译过程中能够正确访问这些资源,保证编译的顺利进行。保存环境变量的设置,并重新启动相关的开发工具或命令行窗口,使环境变量的修改生效,确保配置的有效性。

编译环境测试

编写一个简单的测试程序,使用MWorks源码所使用的编程语言,调用相关的库函数和特性,对编译环境进行全面测试。在编译环境中编译和运行测试程序,检查是否能够正常通过编译,并且运行结果符合预期,验证编译环境的正确性。查看编译过程中是否出现错误或警告信息,对出现的问题进行排查和解决,确保编译环境的稳定性。如果测试程序能够正常运行,说明编译环境搭建成功,可以进行后续的源码编译工作。

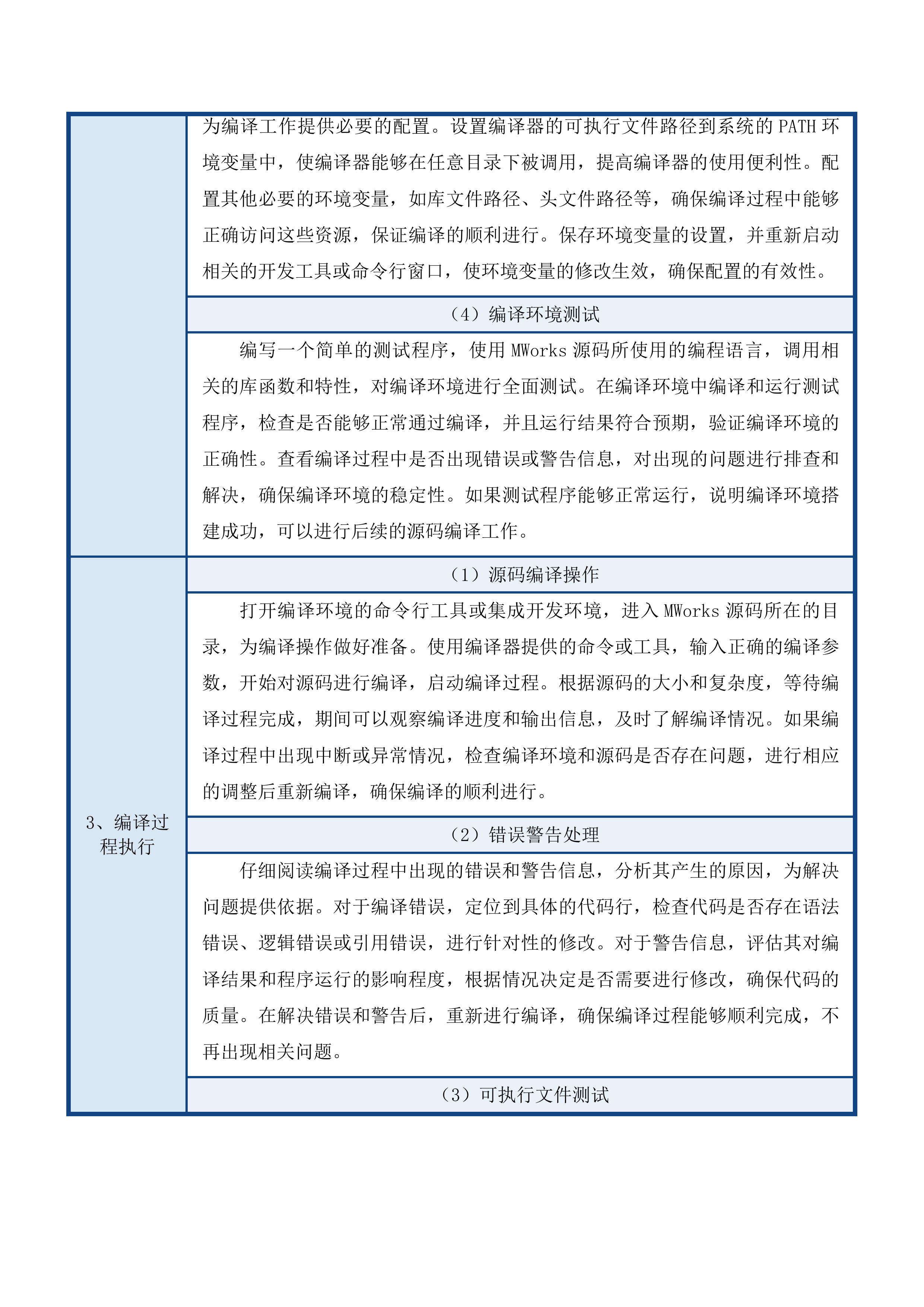

编译过程执行

源码编译操作

打开编译环境的命令行工具或集成开发环境,进入MWorks源码所在的目录,为编译操作做好准备。使用编译器提供的命令或工具,输入正确的编译参数,开始对源码进行编译,启动编译过程。根据源码的大小和复杂度,等待编译过程完成,期间可以观察编译进度和输出信息,及时了解编译情况。如果编译过程中出现中断或异常情况,检查编译环境和源码是否存在问题,进行相应的调整后重新编译,确保编译的顺利进行。

错误警告处理

仔细阅读编译过程中出现的错误和警告信息,分析其产生的原因,为解决问题提供依据。对于编译错误,定位到具体的代码行,检查代码是否存在语法错误、逻辑错误或引用错误,进行针对性的修改。对于警告信息,评估其对编译结果和程序运行的影响程度,根据情况决定是否需要进行修改,确保代码的质量。在解决错误和警告后,重新进行编译,确保编译过程能够顺利完成,不再出现相关问题。

可执行文件测试

测试项目

具体内容

启动运行测试

将编译生成的可执行文件部署到目标平台上,检查其是否能够正常启动和运行,验证可执行文件的基本功能。

功能测试

运行一系列的测试用例,验证可执行文件的功能是否符合预期,是否能够正确处理各种输入和情况,确保可执行文件的可靠性。

性能测试

观察可执行文件在运行过程中的性能表现,如运行速度、内存占用等,评估其是否满足项目的要求,为优化提供参考。

问题处理

如果在测试过程中发现问题,对可执行文件进行调试和修改,重新编译和测试,直到问题解决,保证可执行文件的质量。

编译信息记录

在编译过程中,记录下编译开始和结束的时间,计算编译所花费的总时间,为评估编译效率提供数据。记录编译时使用的编译器版本、编译参数等信息,以便后续的复现和优化,方便开发人员进行管理。保存编译过程中输出的日志文件,包括错误信息、警告信息和编译结果等,方便后续的问题排查和分析,为解决问题提供依据。将编译信息整理成文档或报告,为项目的开发和维护提供参考依据,提高开发效率。

Simulink源码编译

源码预处理

代码清理操作

删除源码中未使用的文件、函数和变量,减少代码的冗余度,使代码更加简洁高效。清理源码中的临时文件和备份文件,保持代码目录的整洁,提高代码的可管理性。去除源码中的无效注释和空白行,使代码更加简洁,便于阅读和维护。检查源码中的重复代码,进行合并和优化,提高代码的复用性,降低开发成本。

Simulink源码预处理

命名规范审查

审查项目

具体内容

变量和函数命名

按照统一的命名规范,检查源码中变量和函数的命名是否具有明确的语义,确保其符合项目的编码风格,避免使用过于随意或难以理解的名称。

重命名操作

对不符合命名规范的变量和函数进行重命名,同时更新相关的引用代码,保证代码的一致性和可读性。

常量和枚举类型命名

检查常量和枚举类型的命名,保证其能够清晰地表达其含义,便于开发人员理解和使用。

注释准确性检查

查看源码中的注释是否准确描述了代码的功能和实现逻辑,确保注释与代码的实际情况保持一致,避免出现注释与代码不符的情况。补充缺失的注释,特别是对关键代码段和复杂算法的注释,方便后续的理解和维护,提高代码的可维护性。检查注释的格式和风格是否统一,提高注释的可读性,使开发人员能够快速理解代码的意图。

文件结构优化

根据源码的功能模块,对文件进行分类和整理,使代码的组织更加清晰,便于开发人员进行管理。创建合理的目录结构,将不同功能的代码文件放置在相应的目录下,提高代码的可维护性。检查文件之间的依赖关系,确保文件的引用和调用符合逻辑,避免出现依赖混乱的情况。对文件的顺序进行调整,提高代码的可读性和可维护性,使开发人员能够快速找到所需的代码。

编译工具准备

编译工具选型

根据Simulink源码的特点和要求,评估不同编译工具的适用性,考虑编译工具的性能、稳定性和兼容性,选择最适合的编译工具,为编译工作提供保障。参考其他项目的经验和评价,了解不同编译工具的优缺点,做出更加明智的选择。查看编译工具的官方文档和社区支持情况,确保在使用过程中能够获得及时的帮助,提高开发效率。

编译工具安装

从官方渠道下载编译工具的安装包,确保其来源可靠,保证编译工具的质量和安全性。按照编译工具的安装向导进行操作,选择正确的安装路径和配置选项,保证编译工具的正常安装。安装完成后,检查编译工具的安装是否成功,通过运行简单的测试命令来验证,确保编译工具的可用性。记录编译工具的安装路径和版本信息,以便后续的配置和维护,方便开发人员进行管理。

库文件和依赖项准备

确定Simulink源码编译所需的库文件和依赖项,从官方或可靠的资源获取这些文件,保证库文件和依赖项的质量和安全性。将库文件和依赖项复制到编译工具指定的目录下,确保编译过程中能够正常调用,使编译过程能够顺利进行。配置编译工具的库文件搜索路径,使编译工具能够自动查找和链接这些文件,提高编译效率。对库文件和依赖项进行版本检查,确保其与编译工具和源码的版本兼容,避免出现版本不匹配导致的编译错误。

编译工具测试

编写一个简单的测试程序,使用Simulink源码所使用的编程语言,调用相关的库函数和特性,对编译工具进行全面测试。在编译工具中编译和运行测试程序,检查是否能够正常通过编译,并且运行结果符合预期,验证编译工具的正确性。查看编译过程中是否出现错误或警告信息,对出现的问题进行排查和解决,确保编译工具的稳定性。如果测试程序能够正常运行,说明编译工具准备就绪,可以进行后续的源码编译工作。

编译与验证

源码编译实施

打开编译工具的命令行界面或集成开发环境,进入Simulink源码所在的目录,为编译操作做好准备。使用编译工具提供的命令或选项,输入正确的编译参数,开始对源码进行编译,启动编译过程。根据源码的规模和复杂度,等待编译过程完成,期间关注编译进度和输出信息,及时了解编译情况。如果编译过程中出现错误或中断,检查编译工具的配置和源码是否存在问题,进行相应的调整后重新编译,确保编译的顺利进行。

编译状态监控

监控项目

具体内容

输出信息查看

实时查看编译过程中的输出信息,包括错误信息、警告信息和编译进度,及时了解编译情况。

错误警告分析

对出现的错误和警告进行分类和分析,判断其严重程度和影响范围,为解决问题提供依据。

异常处理

如果发现异常情况,及时停止编译过程,避免浪费时间和资源,提高编译效率。

关键信息记录

记录编译过程中的关键信息,如编译时间、内存使用情况等,为后续的性能优化提供参考。

可执行文件验证

将编译生成的可执行文件部署到目标平台上,进行功能测试,验证可执行文件的功能是否符合预期。设计一系列的测试用例,覆盖可执行文件的各种功能和输入情况,确保可执行文件的可靠性。运行测试用例,检查可执行文件的输出结果是否符合预期,是否存在功能缺陷,对验证过程中发现的问题进行记录和分析,定位问题的根源并进行修复,保证可执行文件的质量。

过程信息记录

记录编译和验证过程中的所有关键信息,包括编译参数、测试用例、错误信息等,为后续的开发和维护提供详细的参考。将这些信息整理成详细的报告,对编译和验证过程进行总结和分析,找出存在的问题和不足之处。根据记录的信息,制定相应的优化措施,提高编译和验证的效率和质量,降低开发成本。

AMEsim源码编译

源码分析评估

代码结构分析

查看源码的文件组织方式,了解不同功能模块的代码分布情况,掌握代码的整体架构,为后续的开发和维护提供基础。分析源码中的类和函数的定义,深入理解代码的实现逻辑,便于进行代码的优化和扩展。检查源码中的数据结构和算法,理解其实现逻辑,评估代码的性能和效率。绘制源码的流程图或结构图,直观地展示代码的结构和关系,帮助开发人员更好地理解代码。

复杂度评估

根据源码的代码行数、嵌套深度和逻辑复杂度,评估其整体复杂度,为项目的开发和维护提供参考。分析源码中使用的高级语言特性和算法,判断其难度级别,评估开发人员的技术要求。考虑源码的可维护性和可扩展性,评估其在后续开发中的难度,为项目的规划和管理提供依据。与类似项目的源码进行比较,确定其复杂度的相对水平,为项目的评估和决策提供参考。

潜在问题检查

检查源码中是否存在语法错误、逻辑错误或内存泄漏等潜在问题,确保代码的质量和稳定性。分析源码中的异常处理机制,确保其能够正确处理各种异常情况,提高代码的健壮性。查看源码中的注释和文档,判断是否存在信息不完整或不准确的情况,保证代码的可维护性。对源码进行静态代码分析,发现潜在的安全漏洞和性能问题,为代码的优化提供依据。

关键部分和依赖确定

识别源码中的关键功能模块和核心代码,确定其在编译过程中的重要性,为编译策略的制定提供依据。分析源码中的文件和函数之间的依赖关系,绘制依赖图,清晰地展示代码的依赖关系,便于进行代码的管理和维护。确定源码的外部依赖项,如库文件、第三方工具等,评估其对编译过程的影响,为编译环境的配置提供参考。评估关键部分和依赖关系对编译过程的影响,制定相应的编译策略,确保编译的顺利进行。

编译环境适配

环境适配调整

调整项目

具体内容

操作系统和编译器配置

根据AMEsim源码的特性,调整编译环境的操作系统、编译器等配置,确保编译环境与源码的兼容性。

硬件资源检查

检查编译环境的硬件资源是否满足源码的编译需求,如内存、磁盘空间等,避免因硬件资源不足导致的编译失败。

网络设置检查

对编译环境的网络设置进行检查,确保能够正常下载和更新必要的文件,保证编译过程的顺利进行。

时区和语言设置调整

根据源码的要求,调整编译环境的时区、语言等设置,避免因时区和语言问题导致的编译错误。

工具和库安装配置

确定AMEsim源码编译所需的编译工具和库文件,从官方或可靠的资源获取,保证编译工具和库文件的质量和安全性。按照安装说明,正确安装编译工具和库文件,并进行必要的配置,确保编译工具和库文件的正常使用。检查安装和配置是否成功,通过运行简单的测试命令来验证,确保编译工具和库文件的可用性。对安装的工具和库文件进行版本管理,确保其与源码和编译环境的兼容性,避免出现版本不匹配导致的编译错误。

参数优化设置

根据源码的特点和编译环境的性能,调整编译工具的参数,优化编译过程中的内存使用和并行度,提高编译效率。设置合适的编译选项,如调试信息、优化级别等,满足不同的编译需求,为开发人员提供更多的选择。对参数优化后的编译环境进行测试,评估其编译效果,根据测试结果进行进一步的优化。

适配环境测试

编写一个简单的测试程序,使用AMEsim源码所使用的编程语言,调用相关的库函数和特性,对适配后的编译环境进行全面测试。在适配后的编译环境中编译和运行测试程序,检查是否能够正常通过编译,并且运行结果符合预期,验证编译环境的正确性。查看编译过程中是否出现错误或警告信息,对出现的问题进行排查和解决,确保编译环境的稳定性。如果测试程序能够正常运行,说明编译环境适配成功,可以进行后续的源码编译工作。

编译与调试

源码编译操作

操作步骤

具体内容

进入源码目录

打开编译环境的命令行工具或集成开发环境,进入AMEsim源码所在的目录,为编译操作做好准备。

输入编译参数

使用编译工具提供的命令或选项,输入正确的编译参数,开始对源码进行编译,启动编译过程。

等待编译完成

根据源码的规模和复杂度,等待编译过程完成,期间关注编译进度和输出信息,及时了解编译情况。

处理异常情况

如果编译过程中出现错误或中断,检查编译环境和源码是否存在问题,进行相应的调整后重新编译,确保编译的顺利进行。

错误警告处理

仔细阅读编译过程中出现的错误和警告信息,分析其产生的原因,为解决问题提供依据。对于编译错误,定位到具体的代码行,检查代码是否存在语法错误、逻辑错误或引用错误,进行针对性的修改。对于警告信息,评估其对编译结果和程序运行的影响程度,根据情况决定是否需要进行修改,确保代码的质量。在解决错误和警告后,重新进行编译,确保编译过程能够顺利完成,不再出现相关问题。

可执行文件调试

使用调试工具对编译生成的可执行文件进行调试,设置断点和观察变量,深入了解程序的执行流程和变量的值。运行可执行文件,逐步执行代码,检查程序的执行流程和变量的值,分析调试过程中出现的异常情况,定位问题的根源并进行修复。对可执行文件进行性能测试,检查其运行速度和资源占用情况,评估其性能和效率。

反复编译调试

根据调试结果,对源码进行修改和优化,然后重新进行编译,不断改进代码的质量和性能。再次对编译生成的可执行文件进行调试,验证修改的效果,确保代码的稳定性和可靠性。不断重复编译和调试的过程,直到可执行文件的性能和功能达到预期的要求,满足项目的需求。记录每次编译和调试的过程和结果,为后续的开发和维护提供参考,提高开发效率。

多源异构模型仿真部署

异构模型联合策略

模型格式统一

格式转换标准

我公司会将基于MWorks、Simulink、AMEsim、Scade、ADAMS等建模平台导出的FMU源码,按照统一的格式转换标准进行处理,以确保不同来源的模型在格式上具有一致性。在本项目中,会依据行业通用的FMU标准规范,对源码进行调整和优化。由于不同建模平台在设计和实现上存在差异,可能导致模型格式不兼容,这会影响到后续的联合仿真工作。通过遵循FMU标准规范,能够消除因建模平台差异导致的格式不兼容问题,使得不同平台生成的模型可以在统一的环境中进行仿真和分析,为多源异构模型的联合仿真奠定基础。

数据接口匹配

对不同异构模型的数据接口进行匹配和对接,确保模型之间能够实现数据的准确传输和交互。根据模型的输入输出要求,设计并实现相应的数据转换和适配机制,使各模型的数据接口能够相互兼容。以下是不同模型数据接口匹配的相关情况:

数据接口匹配

模型类型

输入接口要求

输出接口要求

数据转换和适配机制

基于MWorks的模型

特定格式的参数数据

特定格式的结果数据

开发专门的数据转换程序,将数据转换为其他模型可识别的格式

基于Simulink的模型

数值型输入数据

数值型输出数据

采用数据映射和归一化方法,实现数据的匹配和对接

基于AMEsim的模型

物理量数据

物理量数据

建立数据字典,对数据进行标准化处理

并行仿真管理组件

组件功能概述

模型调度管理

并行仿真管理组件具备模型调度管理功能,能够根据仿真任务的需求和资源情况,合理分配各模型的运行时间和资源,提高仿真效率。在本项目中,采用智能调度算法,对多个模型进行动态调度。由于不同模型的复杂度和计算需求不同,对资源的占用情况也有所差异。通过智能调度算法,能够实时监测模型的运行状态和资源使用情况,根据任务的优先级和资源的可用性,动态调整模型的运行顺序和时间分配,确保模型能够在合适的时间和资源条件下运行,避免资源的浪费和冲突,从而提高整体的仿真效率。

资源分配优化

对仿真资源进行优化分配,根据模型的复杂度和计算需求,合理分配处理器核心、内存等资源,提高资源利用率。实时监测资源使用情况,动态调整资源分配策略。在本项目中,会根据模型的特点和仿真任务的要求,对资源进行精准分配。对于计算密集型的模型,会分配更多的处理器核心和内存资源;对于数据密集型的模型,会优化数据存储和传输方式,提高数据访问效率。同时,通过实时监测资源使用情况,能够及时发现资源瓶颈和浪费现象,动态调整资源分配策略,确保资源能够得到充分利用,提高仿真的性能和效率。

组件架构设计

分层架构设计

采用分层架构设计并行仿真管理组件,将组件划分为不同的层次,每个层次负责不同的功能,提高组件的可维护性和扩展性。在本项目中,包括数据层、控制层、应用层等,各层次之间通过接口进行通信和交互。数据层主要负责数据的存储和管理,为上层提供数据支持;控制层负责模型的调度和资源的分配,协调各模型的运行;应用层则为用户提供仿真操作的界面和功能。通过分层架构设计,使得组件的各个部分职责明确,便于开发、测试和维护。同时,各层次之间通过接口进行通信和交互,降低了组件的耦合度,提高了组件的可扩展性。

运行监控管理

模块化结构实现

将组件设计为模块化结构,每个模块实现特定的功能,便于组件的开发、测试和维护。模块之间通过标准化的接口进行连接,提高组件的灵活性和可组合性。以下是组件模块化结构的相关情况:

模块名称

功能描述

接口标准

与其他模块的交互方式

模型调度模块

负责模型的调度和任务分配

遵循统一的调度接口标准

通过消息传递与资源管理模块和仿真执行模块进行交互

资源管理模块

管理和分配仿真资源

遵循资源管理接口标准

通过数据共享与模型调度模块和仿真执行模块进行交互

仿真执行模块

执行模型的仿真任务

遵循仿真执行接口标准

通过数据交互与模型调度模块和资源管理模块进行交互

组件性能评估

评估指标确定

确定并行仿真管理组件的性能评估指标,如仿真速度、资源利用率、模型调度效率等,以便对组件的性能进行客观评价。根据评估指标,建立相应的评估模型和方法,对组件的性能进行定量分析。以下是部分性能评估指标及相关评估方法:

评估指标

指标描述

评估方法

仿真速度

完成一次仿真任务所需的时间

记录多次仿真任务的执行时间,计算平均值

资源利用率

处理器核心、内存等资源的使用效率

监测资源使用情况,计算资源的利用率

模型调度效率

模型调度的合理性和及时性

分析模型的调度顺序和时间分配,评估调度的效率

优化改进措施

根据性能评估结果,对并行仿真管理组件进行优化和改进,提高组件的性能和稳定性。针对评估中发现的问题,采取相应的优化措施,如算法优化、资源分配调整等。如果在性能评估中发现仿真速度较慢,可能是由于模型调度算法不合理或者资源分配不均衡导致的。此时,可以对模型调度算法进行优化,采用更高效的调度策略;同时,调整资源分配方案,确保资源得到合理利用。如果发现资源利用率较低,可能是由于部分资源闲置或者资源分配不合理造成的,可以通过优化资源管理模块,动态调整资源分配,提高资源的利用率。通过不断地进行性能评估和优化改进,能够确保并行仿真管理组件在本项目中发挥最佳性能。

可执行文件运行

文件编译生成

源码编译流程

按照特定的编译流程,对基于FMU源码进行编译,生成可在平台运行的可执行文件。包括源码预处理、编译、链接等步骤,确保生成的可执行文件能够正常运行。以下是详细的源码编译流程:

步骤名称

步骤描述

作用

源码预处理

对源码进行宏替换、头文件包含等操作

为后续的编译步骤做准备,消除源码中的特殊符号和预处理指令

编译

将预处理后的源码转换为目标代码

将高级语言编写的源码转换为机器能够识别的目标代码

链接

将目标代码与相关的库文件进行链接

生成可执行文件,确保程序能够正常运行并调用所需的库函数

编译环境配置

配置合适的编译环境,包括编译器、库文件等,确保编译过程的顺利进行。根据不同的建模平台和源码特点,选择相应的编译环境和工具,保证生成的可执行文件的兼容性和稳定性。以下是不同建模平台对应的编译环境配置情况:

建模平台

编译器选择

库文件要求

配置注意事项

MWorks

特定的C++编译器

相关的MWorks库文件

确保编译器版本与MWorks平台兼容,库文件路径配置正确

Simulink

支持Simulink的编译器

Simulink相关的库文件

根据Simulink的版本选择合适的编译器,配置好库文件的引用

AMEsim

指定的编译器

AMEsim专用的库文件

注意编译器和库文件的版本匹配,避免出现兼容性问题

运行环境搭建

系统环境准备

准备合适的系统环境,包括操作系统、硬件配置等,为可执行文件的运行提供良好的基础。根据可执行文件的要求,选择相应的操作系统版本和硬件配置,确保系统能够满足运行需求。在本项目中,对于基于不同建模平台生成的可执行文件,会根据其特点和要求,选择合适的系统环境。对于一些对计算资源要求较高的模型,会选择性能强大的服务器作为运行平台,并安装相应的操作系统和驱动程序。同时,会对硬件配置进行优化,如增加内存、升级处理器等,以确保系统能够稳定运行可执行文件。

依赖库安装

安装可执行文件所需的依赖库,确保文件能够正常调用相关的功能和资源。根据可执行文件的依赖关系,准确安装相应的库文件,并进行配置和测试,保证库文件的正常使用。以下是不同可执行文件的依赖库安装情况:

可执行文件来源

依赖库名称

安装方式

配置和测试方法

基于MWorks的可执行文件

MWorks相关库文件

通过安装包进行安装

配置库文件的环境变量,运行测试程序进行验证

基于Simulink的可执行文件

Simulink相关库文件

使用安装脚本进行安装

检查库文件的路径配置,进行功能测试

基于AMEsim的可执行文件

AMEsim专用库文件

按照官方文档进行安装

验证库文件的版本和兼容性,进行性能测试

运行监控管理

运行状态监测

实时监测可执行文件的运行状态,包括CPU使用率、内存占用、运行时间等,及时发现和处理异常情况。采用监控工具和技术,对可执行文件的运行状态进行全面监测,确保文件的稳定运行。以下是运行状态监测的相关情况:

监测指标

监测方法

异常处理措施

CPU使用率

使用系统监控工具实时监测

如果CPU使用率过高,检查是否存在资源竞争,调整模型调度策略

内存占用

通过内存监控软件进行监测

若内存占用超过阈值,优化内存使用或者增加物理内存

运行时间

记录可执行文件的开始和结束时间

如果运行时间过长,检查模型算法和数据处理流程,进行优化

异常处理策略

制定异常处理策略,应对可执行文件运行过程中出现的各种异常情况,如程序崩溃、数据错误等。当出现异常时,及时采取相应的措施进行处理,如重启程序、记录错误信息等,保证仿真过程的连续性和可靠性。在本项目中,会建立完善的异常处理机制。对于程序崩溃的情况,会自动重启程序,并检查崩溃原因,进行相应的修复;对于数据错误,会记录错误信息,对数据进行验证和修正。同时,会定期对异常处理情况进行总结和分析,不断完善异常处理策略,提高可执行文件运行的稳定性和可靠性。

功能截图准备

截图内容规划

关键功能确定

确定需要截图展示的关键功能,如多源异构模型联合仿真界面、并行仿真管理组件操作界面、可执行文件运行状态等。根据项目需求和评分项要求,筛选出具有代表性和重要性的功能进行截图。在本项目中,多源异构模型联合仿真界面能够展示不同建模平台生成的模型如何进行联合仿真,体现了项目的核心特色;并行仿真管理组件操作界面能够展示组件的功能和操作方式,反映了组件的易用性和实用性;可执行文件运行状态截图能够直观地展示可执行文件的运行情况,包括CPU使用率、内存占用等信息,体现了系统的稳定性和性能。通过对这些关键功能进行截图展示,能够让评委更全面地了解项目的优势和特点。

截图场景设计

设计截图场景,确保截图能够清晰、准确地展示功能的特点和优势。设置合适的参数和条件,模拟实际的使用场景,使截图更具说服力和参考价值。以下是不同关键功能的截图场景设计:

关键功能

截图场景设置

参数和条件

预期展示效果

多源异构模型联合仿真界面

选择具有代表性的模型进行联合仿真

设置不同的仿真参数,如时间步长、仿真时长等

展示模型之间的数据交互和仿真结果

并行仿真管理组件操作界面

模拟不同的仿真任务进行调度和资源分配

设置不同的任务优先级和资源需求

展示组件的调度策略和资源分配效果

可执行文件运行状态

运行不同复杂度的可执行文件

监测CPU使用率、内存占用等指标

展示可执行文件在不同情况下的运行状态

截图工具选择

工具功能评估

评估不同截图工具的功能和特点,选择适合项目需求的工具。考虑工具的截图质量、编辑功能、便捷性等因素,确保能够获取高质量的截图。在本项目中,会对市面上常见的截图工具进行评估。一些工具具有高分辨率截图功能,能够保证截图的清晰度;一些工具具备丰富的编辑功能,如添加标注、裁剪、调色等,能够对截图进行优化处理;还有一些工具操作简单便捷,能够快速完成截图任务。根据项目对截图质量和编辑要求的不同,选择最适合的截图工具。

工具使用培训

对相关人员进行截图工具的使用培训,确保能够熟练操作工具,获取满意的截图效果。培训内容包括工具的基本操作、截图技巧、后期编辑等方面,提高人员的截图能力和水平。在培训过程中,会详细讲解截图工具的各项功能和使用方法,通过实际操作演示,让相关人员掌握截图技巧。对于后期编辑功能,会介绍如何添加标注、裁剪图片、调整颜色等操作,使截图更加清晰、准确地展示关键功能。同时,会安排实践环节,让相关人员进行实际操作,及时给予指导和反馈,提高他们的截图能力。

截图后期处理

图片优化调整

对截图进行优化和调整,包括裁剪、缩放、调色等操作,提高图片的清晰度和美观度。去除不必要的背景和干扰信息,突出关键内容,使截图更加直观和易懂。在本项目中,对于多源异构模型联合仿真界面的截图,可能会存在一些无关的窗口和图标,通过裁剪操作可以去除这些干扰信息,只保留核心的仿真界面;对于颜色较暗的截图,可以通过调色操作提高图片的亮度和对比度,使关键信息更加清晰可见。通过这些优化调整操作,能够让截图更好地展示关键功能和特点。

标注说明添加

为截图添加标注和说明,解释图片所展示的功能和操作步骤,方便评委理解和评审。使用简洁明了的文字进行标注,确保标注内容准确、清晰,不产生歧义。在标注时,会针对截图中的关键元素进行解释,如按钮的功能、数据的含义等。对于操作步骤,会按照顺序进行标注,让评委能够清楚地了解操作的流程。同时,会注意标注文字的字体、颜色和大小,使其与截图内容相协调,不影响截图的整体美观度。

公章计划安排

公章使用规划

盖章文件确定

确定需要加盖公章的文件和资料,如功能截图、方案说明、承诺函等。根据项目要求和评分项规定,明确盖章的范围和内容,确保所有需要盖章的文件都能得到妥善处理。在本项目中,功能截图能够直观地展示项目的关键功能和优势,加盖公章可以增加其可信度和权威性;方案说明详细阐述了项目的实施计划和技术方案,是项目的重要文档,需要加盖公章进行确认;承诺函则是对项目的各项承诺和保证,加盖公章表示对承诺内容的认可和负责。通过明确盖章文件的范围和内容,能够确保项目文件的规范性和有效性。

盖章顺序安排

安排盖章的顺序,确保盖章过程的高效和有序。根据文件的重要性和提交时间,合理安排盖章顺序,避免出现遗漏或延误的情况。在本项目中,对于提交时间较紧迫的文件,会优先安排盖章;对于重要性较高的文件,会进行严格审核后再盖章。同时,会制定详细的盖章计划表,明确每个文件的盖章时间和责任人,确保盖章过程能够按照计划顺利进行。

公章管理流程

用章申请审批

建立用章申请审批流程,规范公章的使用管理。相关人员在使用公章前,需提交用章申请,说明用章原因、文件内容、盖章数量等信息,经审批通过后方可使用公章。在本项目中,用章申请审批流程包括申请人填写用章申请表、部门负责人审核、公司领导审批等环节。通过严格的审批流程,能够确保公章的使用符合公司规定和项目要求,避免公章的滥用和违规使用。

盖章记录保存

对盖章过程进行记录,保存用章申请、审批意见、盖章文件等相关资料,以备查询和审计。建立用章记录档案,确保公章使用的可追溯性和安全性。在本项目中,会将用章申请、审批意见、盖章文件等资料进行电子化存储,并建立索引和分类,方便查询和管理。同时,会定期对用章记录进行备份,防止数据丢失。通过保存盖章记录,能够对公章的使用情况进行监督和审查,确保公章使用的合规性和安全性。

时间进度把控

计划时间制定

制定公章使用的时间计划,明确各个环节的时间节点,确保在规定的时间内完成盖章工作。根据项目的时间要求和实际情况,合理安排盖章的时间进度,避免影响项目的提交和评审。在本项目中,会根据项目的提交时间和盖章文件的数量,制定详细的盖章时间计划。明确每个文件的盖章开始时间和完成时间,以及审批环节的时间限制。通过合理安排时间进度,能够确保盖章工作按时完成,不影响项目的正常推进。

进度跟踪调整

跟踪公章使用的进度,及时发现和解决可能出现的问题,确保进度的顺利进行。根据实际情况对时间计划进行调整和优化,保证盖章工作能够按时完成。在盖章过程中,会定期检查盖章进度,与时间计划进行对比。如果发现进度滞后,会分析原因并采取相应的措施进行调整,如增加盖章人员、优化审批流程等。同时,会根据实际情况对时间计划进行动态调整,确保盖章工作能够适应项目的变化和需求。

多核并行仿真功能

多核心实时并行仿真

多模型核心部署

模型核心适配

复杂度评估

对模型的计算复杂度进行详细评估,精确分析算法的时间复杂度和空间复杂度。深入分析模型在不同输入数据规模下的计算量变化,从而确定模型的计算密集型部分。基于复杂度评估结果,科学选择合适的核心来处理模型的不同部分,以此提高整体运行效率。同时,充分考虑模型的并行性,将可并行计算的部分合理分配到多个核心上进行处理。

多模型核心部署

评估方面

具体内容

时间复杂度

分析算法执行所需的时间随输入数据规模的变化情况

空间复杂度

评估算法执行过程中所需的存储空间

计算密集型部分

确定模型中计算量较大的部分

并行性分析

判断模型中可并行计算的部分

数据量分析

详细分析模型的数据处理量,包括输入数据、中间数据和输出数据的大小。全面评估模型在运行过程中的数据传输需求,明确数据在核心之间的流动方式。依据数据量分析结果,优化核心的内存分配和数据缓存策略,有效减少数据传输延迟。并且,充分考虑数据的局部性,将相关的数据尽量存储在同一核心的内存中,提高数据访问效率。

数据类型

数据量大小

数据传输需求

内存分配策略

数据缓存策略

输入数据

具体大小根据模型而定

确定传输频率和方向

合理分配内存空间

设置合适的缓存大小

中间数据

根据计算过程动态变化

分析数据依赖关系

优化内存使用效率

采用高效的缓存算法

输出数据

最终结果数据量

确定输出方式和目标

确保内存足够存储

及时清理缓存数据

适配优化

针对模型的特点和核心的特性,进行深度适配优化,显著提高模型在核心上的运行性能。对模型的算法进行优化,采用更高效的算法或数据结构,大幅减少计算量。精细调整模型的参数,以完美适应核心的性能和资源限制。在适配优化过程中,持续进行性能测试和分析,不断调整优化策略。

测试验证

在模型核心适配完成后,开展充分的测试和验证工作,确保模型在不同核心上的运行稳定性和准确性。使用不同的测试数据集对模型进行全面测试,仔细检查模型的输出结果是否符合预期。对模型在不同核心上的运行时间、资源利用率等指标进行实时监测和分析,客观评估模型的性能。根据测试验证结果,及时对模型核心适配进行调整和优化,确保模型达到最佳运行效果。

多模型分配

关联性分析

深入分析多个模型之间的关联性,涵盖数据共享、计算依赖等方面。准确确定模型之间的数据流动方向和频率,全面评估数据传输对核心性能的影响。依据关联性分析结果,将关联性强的模型合理分配到相邻的核心上,有效减少数据传输延迟。对于数据依赖性强的模型,采用合适的同步机制,确保数据的一致性和准确性。

负载均衡

精准评估各个核心的负载情况,根据核心的性能和资源利用率,科学进行负载均衡。将计算密集型的模型分配到性能较强的核心上,把数据处理型的模型分配到内存较大的核心上。动态调整模型的分配方案,当某个核心的负载过高时,及时将部分模型迁移到其他核心上。在负载均衡过程中,充分考虑核心之间的通信开销,避免过度迁移导致性能下降。

动态调度

实时监测模型的运行状态和核心的负载情况,灵活进行动态调度。当某个模型完成计算任务或出现异常时,迅速调整模型的分配和运行顺序。根据系统的实时需求,灵活调整模型的优先级,确保关键模型得到及时处理。在动态调度过程中,采用高效的调度算法,提高系统的响应速度和资源利用率。

实时监测

对模型的运行状态和核心的性能指标进行实时监测,及时发现问题并采取有效措施。密切监测模型的计算进度、数据处理量、资源利用率等指标,客观评估模型的运行效率。实时监测核心的温度、电压、频率等参数,确保核心的稳定运行。根据实时监测结果,对模型的分配和运行策略进行及时调整和优化。

部署效果评估

性能对比

对比多模型核心部署前后模型的运行时间,全面评估部署对模型性能的提升效果。深入分析模型在不同输入数据规模下的运行时间变化,准确确定部署对模型性能的影响程度。仔细比较部署前后模型的计算精度,确保部署不会降低模型的准确性。根据性能对比结果,对部署方案进行针对性调整和优化,以进一步提高模型的性能。

资源分析

详细分析核心的资源利用率,包括CPU使用率、内存使用率、带宽使用率等。全面评估资源在不同核心之间的分配情况,精准确定资源的瓶颈和浪费点。依据资源分析结果,优化资源的分配策略,提高资源的利用效率。充分考虑资源的动态变化,采用自适应的资源管理策略,确保资源的合理利用。

效果评估指标

建立多模型核心部署效果评估的指标体系,涵盖性能指标、资源指标、稳定性指标等。根据评估指标,对部署方案进行量化评估,明确部署的优劣。深入分析评估指标之间的相互关系,综合考虑各个指标的影响,做出合理的评估决策。根据效果评估指标,对部署方案进行持续改进和优化,以提高部署的效果。

优化调整

根据部署效果评估结果,对部署方案进行优化和调整。针对性能提升不明显或资源利用不合理的问题,采取相应的优化措施。调整模型的分配方案、核心的参数设置等,以提高模型的运行效率和资源的利用效率。在优化调整过程中,进行充分的测试和验证,确保优化措施的有效性和稳定性。

高速并行仿真实现

并行算法设计

任务分解

对仿真任务进行详细分析,将其分解为多个可独立执行的子任务。依据仿真任务的逻辑结构和计算流程,科学确定子任务的划分方式。充分考虑子任务之间的关联性和数据依赖性,确保子任务的并行执行不会产生冲突。在任务分解过程中,进行合理的负载均衡,避免某些子任务的计算量过大。

高速并行仿真实现

任务分解要点

具体内容

子任务独立性

确保子任务可独立执行

划分方式

根据逻辑结构和计算流程确定

关联性和依赖性

分析子任务之间的关系

负载均衡

避免部分子任务计算量过大

并行模型选择

根据子任务的特点和需求,选择合适的并行算法模型。对于数据密集型的子任务,采用数据并行模型,将数据分配到多个核心上进行并行处理。对于计算密集型的子任务,采用任务并行模型,将不同的计算任务分配到多个核心上进行并行计算。在并行模型选择过程中,充分考虑模型的复杂度、通信开销等因素,确保模型的高效性。

算法优化

对并行算法进行优化,提高算法的性能和效率。采用高效的算法设计技巧,如减少不必要的计算、优化数据结构等,降低算法的复杂度。优化算法的通信策略,减少核心之间的通信开销,提高并行计算的效率。在算法优化过程中,进行充分的测试和验证,确保算法的正确性和稳定性。

复杂度评估

对并行算法的复杂度进行评估,包括时间复杂度和空间复杂度。分析算法在不同输入数据规模下的计算量变化,确定算法的计算密集型部分。根据复杂度评估结果,对算法进行优化和调整,以降低算法的复杂度。考虑算法的并行性,将可并行计算的部分分配到多个核心上进行处理,提高算法的性能。

数据同步策略

数据需求分析

对仿真过程中数据的产生、传输和使用情况进行详细分析。明确确定哪些数据需要在多个核心之间进行共享和同步,以及数据的同步频率。深入分析数据的读写模式,准确判断数据的冲突类型和程度。根据数据需求分析结果,制定相应的数据同步策略。

同步机制选择

根据数据同步的需求和特点,选择合适的同步机制。对于读写冲突较少的数据,采用轻量级的同步机制,如原子操作、信号量等。对于读写冲突较多的数据,采用重量级的同步机制,如锁机制、事务机制等。在同步机制选择过程中,充分考虑同步开销、并发性能等因素,确保机制的高效性。

开销优化

优化数据同步的开销,提高并行仿真的效率。减...

基于新工科理念的递进式机电类实训投标方案.docx