新会区白蚁等害堤动物防治项目投标方案

第一章 项目总体纲要

6

第一节 项目目标

6

一、 水库白蚁防治目标

6

二、 堤防害堤动物防控目标

21

三、 防治成果报告编制目标

35

第二节 实施范围

40

一、 A片区覆盖范围

40

二、 B片区覆盖范围

52

三、 重点防治工程范围

66

第三节 工作内容

86

一、 检查排查工作

86

二、 灭杀防治工作

104

三、 成果报告编制工作

121

第四节 工作流程

143

一、 前期准备阶段

143

二、 现场实施阶段

161

三、 成果总结阶段

179

第五节 资源安排

193

一、 人力资源配置

193

二、 设备资源配置

208

三、 交通保障安排

224

第六节 进度计划

246

一、 检查排查阶段计划

246

二、 灭杀防治阶段计划

256

三、 报告提交阶段计划

271

第二章 项目技术解决方案

286

第一节 检查排查工作

286

一、 A片区全面检查实施

286

二、 B片区标准化排查作业

299

三、 检查佐证材料收集

309

第二节 灭杀防治工作

319

一、 A片区白蚁灭杀方案

319

二、 B片区害堤动物治理

328

三、 红火蚁专项防治实施

334

第三节 成果报告编制

339

一、 A片区防治档案整理

339

二、 B片区工作报告编制

354

三、 综合防治成果汇总

369

第四节 技术路径与方法

374

一、 白蚁危害识别技术

374

二、 灭杀防治工艺规范

388

三、 技术实施质量管控

402

第三章 项目重点难点分析及应对措施

422

第一节 重点难点分析

422

一、 害堤动物隐蔽性排查挑战

422

二、 红火蚁防治复发难题

432

三、 工程安全影响评估复杂性

448

四、 跨区域协调管理难度

466

五、 资料成果管理高标准要求

474

第二节 应对措施

488

一、 分区阶段检查实施策略

488

二、 专业检测技术应用方案

502

三、 红火蚁综合防治流程

523

四、 项目协调管理机制

535

五、 标准化资料管理体系

542

第四章 成果质量保证措施

556

第一节 质量目标设定

556

一、 防治成果质量目标

556

二、 成果报告质量目标

577

三、 红火蚁防治专项目标

581

第二节 质量控制体系

597

一、 质量责任管理机制

597

二、 作业质量检查流程

614

三、 资料管理质量控制

634

四、 问题整改闭环机制

656

第三节 质量保障流程

667

一、 检查排查标准化流程

667

二、 灭杀防治操作规范

682

三、 红火蚁防治专项流程

688

四、 成果报告编制流程

705

第四节 质量验收标准

727

一、 检查排查验收标准

727

二、 灭杀防治验收标准

736

三、 成果报告验收标准

751

四、 项目验收配合机制

764

第五章 后续服务计划

785

第一节 服务内容及范围

785

一、 白蚁等害堤动物全过程防治服务

785

二、 红火蚁专项防治服务

798

三、 资料整理与方案制定服务

807

第二节 服务响应机制

818

一、 应急响应体系建设

818

二、 服务沟通协调机制

834

第三节 服务流程规范化管理

839

一、 检查排查流程规范

839

二、 灭杀防治流程规范

846

三、 成果报告流程规范

852

四、 服务监督与改进流程

858

第四节 服务人员与设备保障

861

一、 专业技术人员配置

861

二、 防治设备与药剂保障

876

三、 人员管理与能力提升

893

第五节 服务回访与满意度调查

907

一、 定期服务回访工作

907

二、 满意度调查实施

924

三、 问题处理与服务优化

943

第六节 服务持续改进措施

952

一、 服务质量监督分析

952

二、 防治技术优化提升

964

三、 服务资源动态调配

970

项目总体纲要

项目目标

水库白蚁防治目标

小型水库蚁害清除

全面检查蚁害情况

观察白蚁活动痕迹

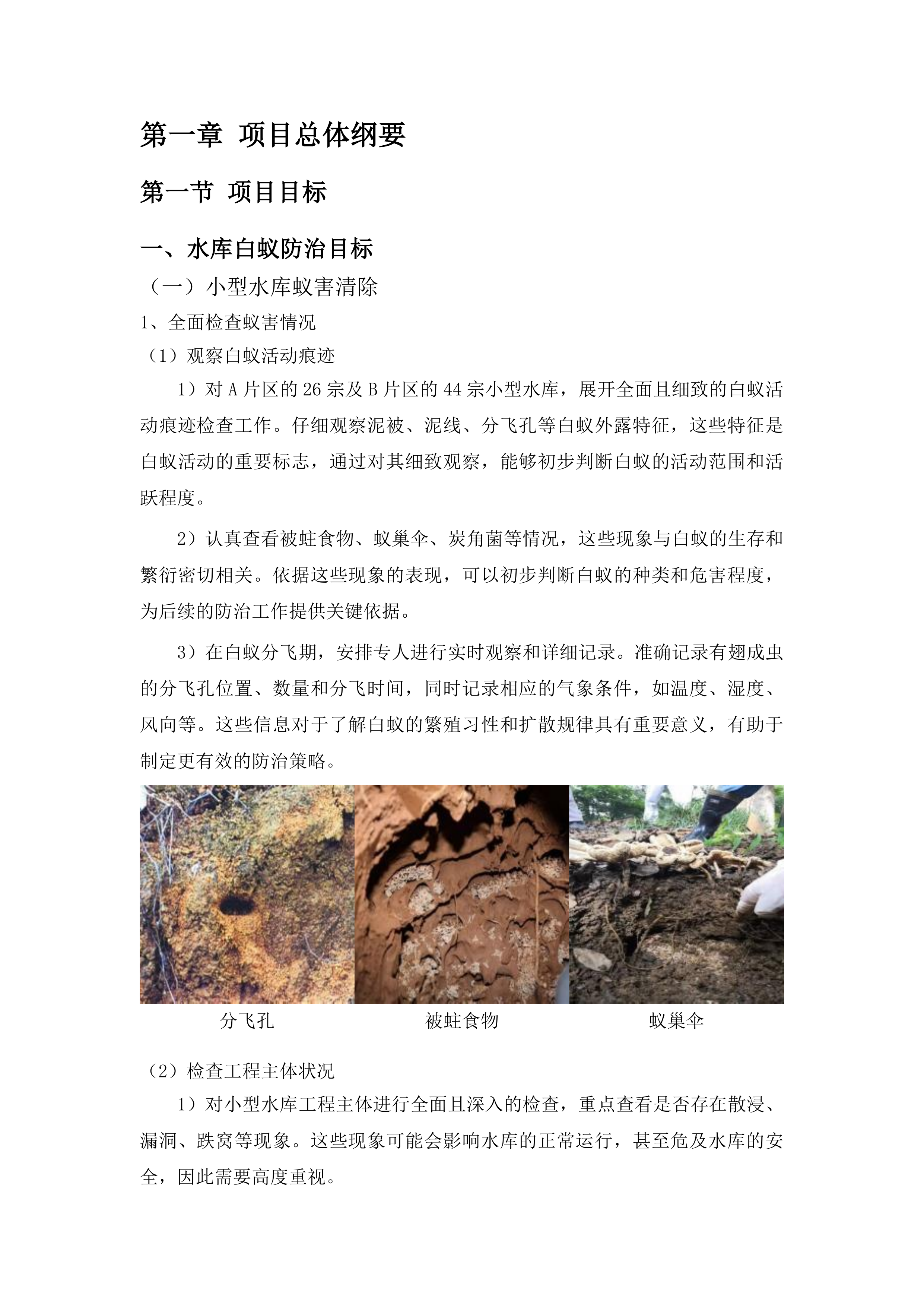

1)对A片区的26宗及B片区的44宗小型水库,展开全面且细致的白蚁活动痕迹检查工作。仔细观察泥被、泥线、分飞孔等白蚁外露特征,这些特征是白蚁活动的重要标志,通过对其细致观察,能够初步判断白蚁的活动范围和活跃程度。

2)认真查看被蛀食物、蚁巢伞、炭角菌等情况,这些现象与白蚁的生存和繁衍密切相关。依据这些现象的表现,可以初步判断白蚁的种类和危害程度,为后续的防治工作提供关键依据。

3)在白蚁分飞期,安排专人进行实时观察和详细记录。准确记录有翅成虫的分飞孔位置、数量和分飞时间,同时记录相应的气象条件,如温度、湿度、风向等。这些信息对于了解白蚁的繁殖习性和扩散规律具有重要意义,有助于制定更有效的防治策略。

分飞孔

被蛀食物

蚁巢伞

检查工程主体状况

1)对小型水库工程主体进行全面且深入的检查,重点查看是否存在散浸、漏洞、跌窝等现象。这些现象可能会影响水库的正常运行,甚至危及水库的安全,因此需要高度重视。

2)对发现的上述现象进行细致分析,判断其是否由白蚁危害引起。通过综合考虑各种因素,如现象出现的位置、周围白蚁活动痕迹等,做出准确的判断,并做好详细记录,为后续的处理工作提供依据。

3)对于疑似由白蚁导致的问题,进行重点标记和深入排查。采用专业的检测方法和工具,如地质雷达、内窥镜等,对问题区域进行全面检测,以确定问题的严重程度和具体原因,为制定针对性的解决方案提供支持。

蚁巢定位

排查动物洞穴出入口

1)对堤身、坝体及两岸坝肩进行全面细致的检查,查看是否存在动物洞穴出入口。这些洞穴可能是白蚁或其他害堤动物的巢穴,会对水库的安全造成潜在威胁,因此需要仔细排查。

2)对发现的洞穴进行详细记录,包括洞穴的位置、大小、形状等信息。同时,根据洞穴的特征和周围环境,判断是否为白蚁或其他害堤动物巢穴。对于不确定的情况,及时采取进一步的检测措施。

3)对于不确定的洞穴,采用专业工具进行进一步探查。如使用探测器、内窥镜等工具,深入洞穴内部,查看是否存在白蚁或其他害堤动物的活动迹象。通过准确判断洞穴的性质,为后续的处理工作提供依据。

针对性灭杀防治

制定灭杀方案

1)根据检查出的白蚁种类和危害程度,制定科学、合理、针对性强的灭杀方案。充分考虑小型水库的特殊环境和要求,确保方案的可行性和有效性。

2)对于不同类型的白蚁巢穴,选择合适的药物和施药方法。根据白蚁的生活习性和巢穴结构,采用针对性的药物和施药方式,如灌注法、喷洒法等,以提高灭杀效果。

3)充分考虑小型水库的环境特点,确保灭杀方案的安全性和有效性。避免使用对水库水质和生态环境有较大影响的药物,同时采取必要的防护措施,确保施药人员的安全。

施药方法

实施两轮灭杀

1)按照制定的方案,对发现白蚁的区域进行第一轮灭杀。严格按照施药规范和要求进行操作,确保药物能够准确到达白蚁巢穴,发挥最大的灭杀效果。

2)在第一轮灭杀后,间隔一定时间进行第二轮灭杀。这个时间间隔要根据白蚁的繁殖周期和药物的作用效果来确定,以确保白蚁彻底清除。

3)对每次灭杀的时间、药物使用量等进行详细记录。这些记录有助于评估灭杀效果,总结经验教训,为后续的防治工作提供参考。

红火蚁专项处理

1)对小型水库区域内的红火蚁进行2轮灭杀工作。由于红火蚁繁殖速度快、危害大,需要采取有效的灭杀措施,确保其得到有效控制。

2)每次灭杀后进行复核,通过检查红火蚁的活动迹象和数量,评估灭杀效果。如发现仍有红火蚁活动,及时采取补充措施,确保红火蚁被彻底消灭。

3)做好红火蚁灭杀和复核的相关记录,包括灭杀时间、药物使用量、复核结果等。这些记录有助于跟踪红火蚁的防治情况,为后续的防治工作提供依据。

成果记录与报告

填写检查记录表

1)在检查过程中,按实施清单逐一填写《水利工程白蚁危害日常检查排查记录表》。确保记录内容准确、详细,涵盖白蚁活动痕迹、工程主体状况等各个方面的信息。

2)对发现的问题和处理情况进行及时记录,包括问题的描述、处理措施、处理结果等。这些记录有助于跟踪问题的解决过程,为后续的评估和总结提供依据。

3)定期对记录进行整理和分析,从中发现规律和问题,为优化防治方案提供参考。同时,确保记录的完整性和规范性,便于存档和查阅。

防治工作报告

收集佐证材料

1)收集小型水库蚁害检查和灭杀过程中的视频、相片等佐证材料。这些材料能够直观地反映白蚁危害情况和防治工作的开展情况,为成果报告提供有力的支持。

2)将佐证材料与检查记录表进行关联,建立完善的档案系统。这样可以方便后续查阅和分析,提高工作效率和准确性。

3)确保佐证材料的真实性和完整性,对收集到的材料进行严格审核和筛选。同时,采用科学的存储方式,确保材料的长期保存和可访问性。

材料类型

收集目的

关联方式

审核要点

视频

直观展示白蚁活动和防治过程

与检查记录表中的对应条目关联

画面清晰、内容完整

相片

记录白蚁危害特征和防治效果

标注拍摄时间、地点和相关情况后关联

图像清晰、主题明确

编写防治工作报告

1)根据小型水库蚁害检查和灭杀情况,编写《新会区白蚁等害堤动物防治工作报告》。报告中详细阐述蚁害情况、处理措施和防治效果,为相关部门提供全面、准确的信息。

2)在报告中,对蚁害的发生原因、发展趋势进行深入分析,提出针对性的建议和措施。同时,总结防治工作中的经验教训,为今后的工作提供参考。

3)在合同签订之日起15天内、11月30日前各提交一次报告。确保报告的及时性和有效性,为项目的顺利推进提供保障。

中型水库隐患排查

多方面检查评估

检查白蚁活动迹象

1)对A片区的1宗及B片区的6宗中型水库,进行全面的白蚁活动迹象检查。仔细检查泥被、泥线等痕迹,这些痕迹是白蚁活动的重要线索,能够反映白蚁的活动范围和活跃程度。

2)观察被蛀食物和蚁巢伞等情况,根据其特征和表现,判断白蚁危害程度。通过对这些现象的综合分析,能够准确评估白蚁对水库的危害程度,为后续的防治工作提供依据。

3)在白蚁分飞期,安排专人进行实时观察和详细记录。记录有翅成虫的分飞孔位置、数量、分飞时间以及相应的气象条件,这些信息对于了解白蚁的繁殖习性和扩散规律具有重要意义,有助于制定更有效的防治策略。

评估工程主体状况

1)对中型水库工程主体进行全面检查,重点查看是否存在散浸、漏洞、跌窝等现象。这些现象可能会影响水库的正常运行,甚至危及水库的安全,因此需要高度重视。

2)分析这些现象与白蚁危害的关联性,通过综合考虑各种因素,如现象出现的位置、周围白蚁活动痕迹等,判断是否由白蚁危害引起。同时,对工程主体的安全性进行初步评估,为后续的处理工作提供依据。

3)根据评估结果,及时采取相应的措施,如修复漏洞、加固堤坝等,确保水库的安全运行。同时,对工程主体的变化情况进行持续监测,及时发现新的问题并进行处理。

排查动物洞穴情况

1)对堤身、坝体及两岸坝肩进行全面检查,查看是否存在动物洞穴出入口。这些洞穴可能是白蚁或其他害堤动物的巢穴,会对水库的安全造成潜在威胁,因此需要仔细排查。

2)对发现的洞穴进行详细记录,包括洞穴的位置、大小、形状等信息。同时,根据洞穴的特征和周围环境,判断洞穴是否为白蚁或其他害堤动物所筑。对于不确定的情况,及时采取进一步的检测措施。

3)对洞穴情况进行详细分析,制定相应的处理方案。对于可能存在白蚁或其他害堤动物的洞穴,及时采取封堵、灭杀等措施,确保水库的安全。

隐患问题详细记录

记录白蚁危害情况

1)详细记录中型水库中白蚁的种类、分布区域和危害程度。通过对这些信息的准确记录,能够全面了解白蚁的危害情况,为制定防治方案提供依据。

2)对发现的白蚁活动痕迹和蚁巢位置进行标注,采用地图、图表等方式进行直观展示。这些标注信息有助于快速定位问题区域,提高防治工作的效率。

3)记录白蚁分飞期的相关信息,包括分飞时间、分飞孔位置、数量等。这些信息对于了解白蚁的繁殖习性和扩散规律具有重要意义,有助于制定更有效的防治策略。

记录工程主体隐患

1)记录中型水库工程主体存在的散浸、漏洞、跌窝等问题,详细描述问题的表现和位置。同时,分析问题产生的原因,判断是否与白蚁危害有关。

2)对隐患问题的严重程度进行评估,根据评估结果制定相应的处理措施。对于严重的隐患问题,及时采取紧急措施,确保水库的安全运行。

3)定期对工程主体隐患进行复查,跟踪问题的处理情况。如发现问题未得到有效解决,及时调整处理方案,确保隐患问题得到彻底解决。

记录动物洞穴信息

1)记录堤身、坝体及两岸坝肩动物洞穴的位置、大小和数量。通过对这些信息的详细记录,能够全面了解动物洞穴的分布情况,为制定处理方案提供依据。

2)判断洞穴的类型和危害程度,根据洞穴的特征和周围环境,确定洞穴是否为白蚁或其他害堤动物所筑。对于可能存在危害的洞穴,及时采取相应的防治措施。

3)对洞穴的处理建议进行记录,包括封堵、灭杀等措施。同时,跟踪处理建议的执行情况,确保洞穴得到有效处理。

隐患整治方案制定

针对白蚁危害的方案

1)根据中型水库白蚁危害情况,制定针对性的灭杀和防治方案。充分考虑水库的特殊环境和要求,确保方案的可行性和有效性。

2)选择合适的药物和施药方法,根据白蚁的种类和巢穴结构,采用针对性的药物和施药方式,如灌注法、喷洒法等。同时,严格按照药物的使用说明进行操作,确保施药的安全性和有效性。

3)方案中明确防治的时间节点和责任人,确保防治工作能够按时、按质完成。同时,建立健全监督机制,对防治工作进行全程监督和评估。

针对工程主体隐患的方案

1)对于中型水库工程主体存在的散浸、漏洞等问题,制定修复和加固方案。根据问题的严重程度和具体情况,选择合适的修复和加固方法,如灌浆、封堵等。

2)分析问题产生的原因,采取相应的工程措施进行处理。如加强水库的防渗处理、提高堤坝的稳定性等,从根本上解决问题。

3)方案中明确施工时间和质量要求,确保工程能够按时、按质完成。同时,建立健全质量监督机制,对施工过程进行全程监督和检查。

针对动物洞穴的处理方案

1)根据动物洞穴的情况,制定封堵或整治方案。对于较小的洞穴,采用封堵的方法;对于较大的洞穴,采用整治的方法,如填充、加固等。

2)对于可能存在白蚁或其他害堤动物的洞穴,采取相应的防治措施。如喷洒杀虫剂、设置陷阱等,确保洞穴内的害堤动物得到有效控制。

3)方案中明确处理的时间和方法,确保处理工作能够按时、按质完成。同时,对处理效果进行跟踪和评估,及时调整处理方案。

灭杀药剂

蚁巢定位精准灭杀

先进技术定位蚁巢

使用专业检测设备

1)运用专业的白蚁检测设备,对水库区域进行全面扫描。这些设备能够检测到白蚁活动产生的微弱信号,从而准确判断蚁巢的位置。

2)通过设备检测白蚁活动产生的信号,精准定位蚁巢位置。对检测结果进行详细记录和分析,包括蚁巢的位置、大小、深度等信息。

3)根据检测结果,制定针对性的灭杀方案。考虑到水库的特殊环境和要求,选择合适的药物和施药方法,确保蚁巢得到有效清除。

结合经验判断蚁巢

1)根据白蚁活动痕迹和环境特点,结合专业经验判断蚁巢位置。白蚁的活动痕迹和环境特点能够提供重要的线索,帮助判断蚁巢的大致位置。

2)对疑似蚁巢的区域进行重点排查和确认。采用多种方法进行检测,如挖掘、探测等,确保蚁巢的准确位置。

3)综合多方面因素,提高蚁巢定位的准确性。将专业检测设备的检测结果与经验判断相结合,相互验证,确保蚁巢定位的准确性。

判断依据

判断方法

验证方式

准确性评估

白蚁活动痕迹

观察泥被、泥线等特征

挖掘、探测

较高

环境特点

分析地形、土壤等因素

对比历史数据

中等

专业经验

参考以往案例

实地验证

较高

利用无人机辅助定位

1)使用无人机对水库堤坝进行巡查,发现可能存在蚁巢的区域。无人机具有视野广、速度快的特点,能够快速发现堤坝上的异常情况。

2)通过无人机拍摄的图像和视频,分析蚁巢的位置和分布情况。对拍摄的图像和视频进行详细分析,识别出可能存在蚁巢的区域。

3)将无人机巡查结果与地面检测结果进行结合,提高定位精度。地面检测能够提供更准确的信息,与无人机巡查结果相互补充,提高蚁巢定位的准确性。

无人机

科学选择灭杀药剂

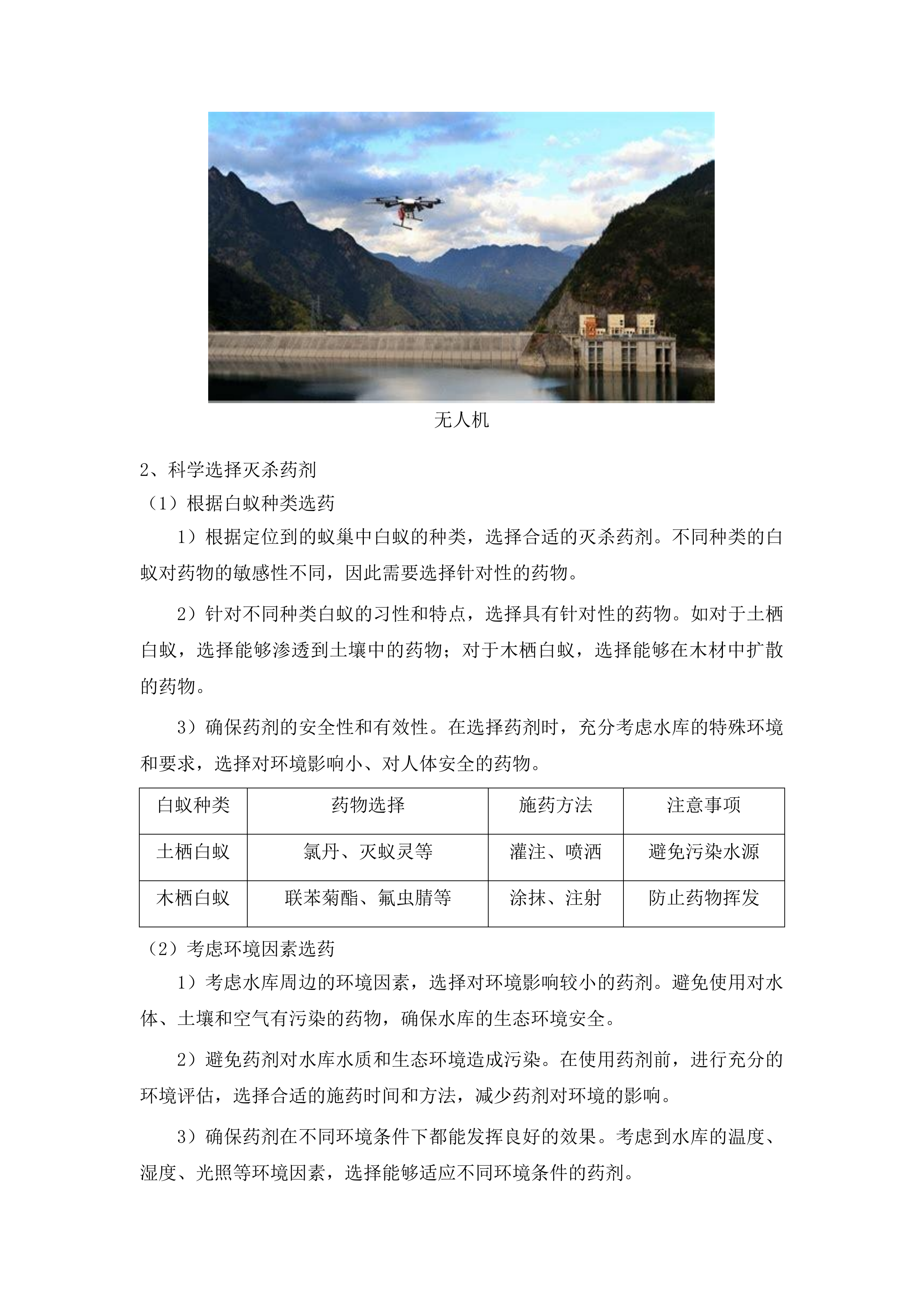

根据白蚁种类选药

1)根据定位到的蚁巢中白蚁的种类,选择合适的灭杀药剂。不同种类的白蚁对药物的敏感性不同,因此需要选择针对性的药物。

2)针对不同种类白蚁的习性和特点,选择具有针对性的药物。如对于土栖白蚁,选择能够渗透到土壤中的药物;对于木栖白蚁,选择能够在木材中扩散的药物。

3)确保药剂的安全性和有效性。在选择药剂时,充分考虑水库的特殊环境和要求,选择对环境影响小、对人体安全的药物。

白蚁种类

药物选择

施药方法

注意事项

土栖白蚁

氯丹、灭蚁灵等

灌注、喷洒

避免污染水源

木栖白蚁

联苯菊酯、氟虫腈等

涂抹、注射

防止药物挥发

考虑环境因素选药

1)考虑水库周边的环境因素,选择对环境影响较小的药剂。避免使用对水体、土壤和空气有污染的药物,确保水库的生态环境安全。

2)避免药剂对水库水质和生态环境造成污染。在使用药剂前,进行充分的环境评估,选择合适的施药时间和方法,减少药剂对环境的影响。

3)确保药剂在不同环境条件下都能发挥良好的效果。考虑到水库的温度、湿度、光照等环境因素,选择能够适应不同环境条件的药剂。

遵循用药规范选药

1)遵循国家相关用药规范和标准,选择合格的灭杀药剂。查看药剂的生产许可证、质量检测报告等相关证件,确保药剂的质量和安全性。

2)查看药剂的生产日期、保质期和使用说明。严格按照使用说明进行操作,确保药剂的使用效果和安全性。

3)确保药剂的质量和安全性。对采购的药剂进行严格的检验和验收,避免使用过期、变质的药剂。

精准施药彻底灭杀

制定施药方案

1)根据蚁巢的位置和大小,制定详细的施药方案。考虑到蚁巢的深度、分布范围等因素,确定施药的方法和剂量。

2)确定施药的方法和剂量,确保药剂能够有效到达蚁巢。根据蚁巢的特点,选择合适的施药方法,如灌注、喷洒等。同时,严格控制药剂的使用量,避免浪费和污染。

3)方案中明确施药的时间和人员安排。合理安排施药时间,避免在恶劣天气条件下施药。同时,明确施药人员的职责和任务,确保施药工作的顺利进行。

严格施药操作

1)施药人员严格按照施药方案进行操作,确保施药的准确性和安全性。施药人员经过专业培训,熟悉施药方案和操作规范,能够准确地将药剂施用到蚁巢中。

2)在施药过程中,做好防护措施,避免药剂对人体造成伤害。施药人员佩戴防护用品,如口罩、手套、防护服等,确保自身安全。

3)对施药情况进行详细记录,包括施药时间、地点、药剂使用量等信息。这些记录有助于评估施药效果,总结经验教训。

施药后效果评估

1)施药后,对蚁巢进行定期检查,评估灭杀效果。观察白蚁的活动情况和蚁巢的变化,判断药剂是否发挥作用。

2)观察白蚁的活动情况和蚁巢的变化,如是否有白蚁死亡、蚁巢是否被破坏等。根据观察结果,判断药剂的灭杀效果。

3)如发现灭杀效果不理想,及时调整施药方案。分析原因,采取相应的措施,如增加药剂使用量、更换药剂等,确保蚁巢得到有效清除。

评估指标

评估方法

评估周期

处理措施

白蚁活动情况

观察白蚁数量、活动频率

每周

增加药剂使用量

蚁巢变化

查看蚁巢结构、完整性

每两周

更换药剂

水库堤坝安全保障

全面检查堤坝状况

检查白蚁危害情况

1)对水库堤坝进行全面检查,查看白蚁活动痕迹。仔细观察泥被、泥线、分飞孔等特征,判断白蚁的活动范围和活跃程度。

2)判断白蚁对堤坝的危害程度,通过分析白蚁活动痕迹和堤坝的结构状况,评估白蚁对堤坝的破坏程度。及时发现潜在隐患,采取相应的措施进行处理。

3)对发现的白蚁危害情况进行详细记录,包括危害位置、危害程度、处理情况等信息。这些记录有助于跟踪白蚁危害的发展情况,为后续的防治工作提供依据。

检查工程主体结构

1)检查水库堤坝的工程主体结构,包括堤身、坝体等。查看是否存在散浸、漏洞、跌窝等工程隐患。这些隐患可能会影响堤坝的稳定性,需要及时发现和处理。

2)分析工程隐患与白蚁危害的关系,判断工程隐患是否由白蚁危害引起。通过综合考虑各种因素,做出准确的判断,并采取相应的措施进行处理。

3)根据检查结果,制定相应的修复和加固方案。对于发现的工程隐患,及时采取措施进行修复和加固,确保堤坝的安全运行。

检查动物洞穴情况

1)检查堤坝上的动物洞穴出入口,判断洞穴的类型和危害程度。仔细观察洞穴的特征和周围环境,确定洞穴是否为白蚁或其他害堤动物所筑。

2)对可能存在白蚁或其他害堤动物的洞穴进行重点排查。采用专业工具进行探测,如探测器、内窥镜等,查看洞穴内部是否存在白蚁或其他害堤动物的活动迹象。

3)做好动物洞穴情况的记录,包括洞穴的位置、大小、形状、类型等信息。同时,根据洞穴的危害程度,制定相应的处理方案。

洞穴类型

判断方法

危害程度

处理措施

白蚁洞穴

观察洞穴特征和白蚁活动痕迹

高

灭杀、封堵

鼠洞

查看洞口大小和周围鼠迹

中

封堵、灭鼠

其他动物洞穴

分析洞穴结构和动物习性

低

观察、处理

及时处理安全隐患

针对白蚁危害的处理

1)根据检查出的白蚁危害情况,及时进行灭杀和防治。采用合适的药物和施药方法,确保白蚁得到有效控制。

2)采取有效的措施,防止白蚁进一步破坏堤坝。如加强堤坝的防护措施、定期巡查等,减少白蚁对堤坝的危害。

3)对处理情况进行跟踪和评估,观察白蚁的活动情况和堤坝的修复效果。如发现问题,及时调整处理方案,确保白蚁危害得到彻底解决。

处理措施

实施时间

责任人

评估指标

药物灭杀

立即

施药人员

白蚁数量减少

堤坝防护

长期

养护人员

堤坝结构稳定

定期巡查

每月

巡查人员

未发现新的危害

针对工程隐患的处理

1)对于水库堤坝存在的散浸、漏洞等工程隐患,及时进行修复和加固。根据隐患的严重程度和具体情况,选择合适的修复和加固方法,如灌浆、封堵等。

2)分析工程隐患产生的原因,采取相应的工程措施进行处理。如加强水库的防渗处理、提高堤坝的稳定性等,从根本上解决问题。

3)确保工程隐患得到有效解决,对修复和加固后的工程进行质量检测和评估。如发现问题,及时进行整改,确保堤坝的安全运行。

针对动物洞穴的处理

1)对堤坝上的动物洞穴进行封堵或整治,防止害堤动物继续破坏。根据洞穴的大小和位置,选择合适的封堵或整治方法,如填充、加固等。

2)对于可能存在白蚁或其他害堤动物的洞穴,采取相应的防治措施。如喷洒杀虫剂、设置陷阱等,确保洞穴内的害堤动物得到有效控制。

3)确保动物洞穴得到有效处理,对处理后的洞穴进行检查和评估。如发现问题,及时进行整改,防止害堤动物再次破坏堤坝。

建立长效保障机制

定期巡查和监测

1)建立定期巡查和监测制度,对水库堤坝进行常态化检查。制定详细的巡查计划,明确巡查的时间、内容和人员。

2)及时发现新出现的白蚁危害和工程隐患。通过定期巡查和监测,能够及时发现问题,并采取相应的措施进行处理。

3)对巡查和监测结果进行记录和分析,总结经验教训,为优化防治方案提供参考。建立巡查和监测档案,对每次巡查和监测的结果进行详细记录和分析。

加强人员培训和管理

1)加强对水库管理和维护人员的培训,提高其白蚁防治和堤坝安全意识。通过开展培训课程、举办讲座等方式,提高人员的专业知识和技能水平。

2)提高人员的专业技能和应急处理能力。定期组织人员进行技能培训和应急演练,提高人员的实际操作能力和应急处理能力。

3)建立健全人员管理制度,确保各项工作得到有效落实。制定明确的岗位职责和工作流程,加强对人员的考核和监督,确保各项工作得到有效落实。

培训内容

培训方式

考核标准

管理措施

白蚁防治知识

课程培训

考试合格

定期考核

堤坝安全知识

讲座学习

实际操作考核

绩效评估

应急处理技能

演练实践

应急演练达标

奖惩制度

完善应急预案和措施

1)制定完善的应急预案,应对可能出现的白蚁危害和工程安全事故。明确应急处理的流程和责任分工,确保在事故发生时能够迅速、有效地进行处理。

2)定期对应急预案进行演练和评估,检验应急预案的可行性和有效性。根据演练和评估结果,及时调整和完善应急预案。

3)确保应急预案的有效性,提高应对突发事件的能力。加强对应急物资和设备的管理,确保在事故发生时能够及时调配和使用。

应急事件类型

应急处理流程

责任分工

演练周期

白蚁危害爆发

启动应急响应、组织灭杀

防治人员、管理人员

每半年

工程安全事故

抢险救援、修复加固

工程人员、救援人员

每年

堤防害堤动物防控目标

堤防白蚁全面治理

白蚁活动痕迹检查

泥被泥线检查

1)在堤防白蚁防治工作中,泥被、泥线是白蚁活动的重要迹象。工作人员会仔细查看堤身各处,包括堤坡、堤脚、堤顶等位置,不放过任何隐蔽角落,如草丛下、石块缝隙等。

2)准确记录泥被、泥线的分布位置和长度,详细到具体的堤段和坐标,为后续治理提供精确的数据支持。通过对这些数据的分析,可以了解白蚁在堤防上的大致活动范围。

3)分析泥被、泥线的新鲜程度,如颜色、湿度等特征,判断白蚁活动的近期情况。新鲜的泥被、泥线表明白蚁近期活动频繁,需要及时采取治理措施。

4)根据泥被、泥线的走向、宽度等特征,初步推断白蚁的活动路径。这有助于确定白蚁巢穴的可能位置,为后续的精准治理提供方向。

分飞孔观察

1)在白蚁分飞期,分飞孔是监测白蚁活动的关键。工作人员会重点观察分飞孔的位置和数量,不仅关注堤身表面明显的位置,还会留意一些隐蔽之处,如堤身内部的孔洞、缝隙等。

2)详细记录分飞孔出现的时间和相应气象条件,包括温度、湿度、风向、风速等。通过对这些数据的长期积累和分析,以便总结出白蚁分飞规律,为提前做好防治准备提供依据。

3)仔细检查分飞孔的大小和形状,不同种类的白蚁分飞孔可能存在差异。例如,某些种类的白蚁分飞孔可能较大且呈圆形,而另一些可能较小且呈椭圆形。通过对分飞孔特征的观察,可以辅助判断白蚁种类,从而采取更有针对性的治理措施。

4)对分飞孔周围进行清理,清除杂物、灰尘等,防止影响观察和后续治理。同时,清理分飞孔周围的环境也有助于减少白蚁再次利用这些区域进行分飞的可能性。

被蛀食物检查

1)在堤防区域内寻找被白蚁蛀蚀的木材、纸张等物品,这些物品可能分布在堤身的建筑物、附属设施以及周边环境中。确定危害范围,明确哪些区域受到了白蚁的侵害,为后续的治理工作划定重点区域。

2)观察被蛀食物的损坏程度,如蛀蚀的深度、面积等,评估白蚁的危害程度。严重的蛀蚀可能会影响到建筑物的结构安全,需要及时采取措施进行治理。

3)分析被蛀食物的材质,了解白蚁的食物偏好。不同种类的白蚁对食物的选择可能有所不同,通过了解白蚁的食物偏好,可以有针对性地设置诱饵,提高防治效果。

4)对被蛀食物进行标记,使用明显的标识物,如标签、油漆等。便于治理时重点关注这些区域,确保治理工作的全面性和有效性。

蚁巢伞炭角菌查看

1)在堤防周边的土壤、草丛、树木等环境中寻找蚁巢伞和炭角菌的踪迹。这些真菌与白蚁巢穴密切相关,它们的出现往往意味着附近存在白蚁巢穴。

2)记录蚁巢伞和炭角菌的生长位置和数量,精确到具体的地点和坐标。通过对这些数据的分析,可以进一步确定白蚁巢穴的大致分布范围。

3)根据蚁巢伞和炭角菌的特征,如形态、颜色、大小等,进一步确定白蚁种类。不同种类的白蚁可能会伴生不同特征的蚁巢伞和炭角菌。

4)对蚁巢伞和炭角菌进行采集和分析,采用科学的检测方法,如显微镜观察、基因检测等。为治理提供科学依据,以便制定更有效的防治方案。

工程主体病害检查

散浸现象检查

1)全面检查堤防表面,包括堤坡、堤顶、堤脚等各个部位,查看是否存在散浸现象。散浸可能表现为堤身表面出现潮湿、渗水的区域。

2)记录散浸的位置、范围和程度,详细描述散浸区域的大小、形状、渗水的流量等信息。为后续处理提供参考,以便制定合理的处理方案。

3)分析散浸可能的原因,除了考虑是否与白蚁危害有关,还需考虑地质条件、水位变化等因素。通过综合分析,准确判断散浸的根源。

4)对散浸区域进行加固和处理,根据散浸的严重程度,采取不同的处理措施,如铺设反滤层、填筑防渗材料等。防止病害扩大,确保堤防的安全稳定。

检查项目

检查内容

处理措施

散浸位置

堤坡、堤顶、堤脚等

标记并记录坐标

散浸范围

面积大小、形状

测量并绘制示意图

散浸程度

潮湿程度、渗水流量

根据严重程度采取加固措施

可能原因

白蚁危害、地质条件、水位变化等

综合分析并判断

漏洞情况排查

1)仔细寻找堤防上的漏洞,采用多种检查方法,如目视检查、仪器检测等。包括隐蔽的小孔洞,这些小孔洞可能是白蚁蛀蚀或其他原因造成的。

2)测量漏洞的大小和深度,使用专业的测量工具,如尺子、探测器等。评估其对工程安全的影响,小的漏洞可能暂时不会对堤防造成严重威胁,但如果不及时处理,可能会逐渐扩大。

3)分析漏洞形成的原因,判断是否由白蚁蛀蚀导致。同时,也需考虑其他因素,如水流冲刷、施工质量等。

4)对漏洞进行封堵和修复,根据漏洞的大小和位置,选择合适的封堵材料和方法。确保堤防的完整性,防止洪水等灾害对堤防造成破坏。

跌窝现象评估

1)检查堤防是否有跌窝现象,观察跌窝的形状和大小。跌窝可能表现为堤身表面出现凹陷的区域。

2)分析跌窝出现的原因,判断是否与白蚁危害相关。白蚁蛀蚀可能会导致堤身内部结构受损,从而引发跌窝现象。

3)对跌窝区域进行加固和处理,采取填筑、夯实等措施。防止进一步塌陷,确保堤防的稳定性。

4)记录跌窝的相关信息,包括位置、大小、形成时间等。为治理提供数据支持,以便对跌窝的发展情况进行跟踪和评估。

病害原因分析

1)综合各项检查结果,包括白蚁活动痕迹检查、工程主体病害检查等。分析病害是否由白蚁危害引起,通过对各种迹象的综合判断,确定病害的主要原因。

2)考虑其他可能的因素,如地质条件、水流冲刷、施工质量等。全面分析病害的成因,避免遗漏重要因素。

3)通过科学的分析方法,如数据分析、模型模拟等。准确判断病害的根源,为制定针对性的治理方案提供依据。

4)根据分析结果,制定针对性的治理方案。如果病害是由白蚁危害引起的,则采取白蚁防治措施;如果是其他因素导致的,则采取相应的处理措施。

白蚁分飞期记录

分飞孔位置记录

1)准确标记有翅成虫的分飞孔位置,使用测量工具和定位设备,绘制详细的分布图。清晰展示分飞孔在堤防上的分布情况,为后续治理提供直观的参考。

2)记录分飞孔所在的具体堤段和高度,精确到具体的位置信息。便于后续治理时能够准确找到分飞孔的位置,提高治理效率。

3)分析分飞孔的分布特点,如分布密度、集中区域等。判断白蚁的巢穴位置,通常分飞孔集中的区域可能靠近白蚁巢穴。

4)对分飞孔位置进行定期复查,按照一定的时间间隔进行检查。观察是否有新的分飞孔出现,及时发现白蚁活动的新情况。

分飞数量统计

1)统计每次分飞的有翅成虫数量,采用人工计数或视频监控等方法。记录分飞的高峰期,了解白蚁分飞的时间规律。

2)分析分飞数量的变化趋势,通过对不同时期分飞数量的对比分析。评估白蚁的繁殖情况,判断白蚁种群的发展态势。

3)根据分飞数量,调整防治措施的强度。如果分飞数量较多,说明白蚁繁殖活跃,需要加强防治力度。

4)对分飞数量进行长期监测,建立分飞数量的数据库。为防治工作提供数据支持,以便制定科学合理的防治策略。

分飞时间

分飞数量

防治措施调整

第一次分飞

XXX只

维持现有防治力度

第二次分飞

XXX只

加强药物投放

第三次分飞

XXX只

增加施药次数

分飞时间记录

1)精确记录有翅成虫的分飞时间,使用精确的计时设备。包括起始时间和结束时间,准确掌握分飞的持续时间。

2)分析分飞时间与气象条件的关系,收集分飞期间的气象数据,如温度、湿度、风向等。找出分飞的适宜条件,为预测白蚁分飞提供依据。

3)根据分飞时间,提前做好防治准备工作。在分飞高峰期来临之前,储备足够的防治药物和设备,安排好防治人员。

4)对分飞时间进行对比分析,对比不同年份、不同季节的分飞时间。了解白蚁分飞的季节性规律,以便制定更有效的防治计划。

气象条件分析

1)记录分飞期间的气象条件,使用气象监测设备。如温度、湿度、风向、风速等,全面了解分飞期间的气象环境。

2)分析气象条件对分飞的影响,通过对大量数据的统计分析。找出分飞的关键因素,如适宜的温度、湿度范围等。

3)根据气象条件预测分飞的可能性,建立气象条件与分飞的关联模型。提前采取防治措施,在预测到可能出现分飞的气象条件时,及时进行预防。

4)建立气象条件与分飞的关联模型,利用数据分析和建模技术。为防治工作提供科学依据,提高防治的精准性和有效性。

气象因素

适宜分飞范围

对分飞的影响

温度

XXX℃-XXX℃

温度适宜促进分飞

湿度

XXX%-XXX%

湿度合适利于分飞

风向

XXX方向

特定风向影响分飞方向

红火蚁分布区域灭杀

红火蚁危害检查

蚁丘查找

1)在堤防周边仔细寻找红火蚁的蚁丘,对堤防附近的草地、林地、荒地等区域进行全面排查。注意隐蔽角落,如草丛深处、石堆下等。

2)测量蚁丘的大小和高度,使用测量工具进行精确测量。评估红火蚁的种群规模,一般来说,蚁丘越大、越高,红火蚁的种群数量可能越多。

3)记录蚁丘的位置和数量,使用地图和标记工具。绘制详细的分布图,清晰展示红火蚁蚁丘在堤防周边的分布情况。

4)对蚁丘进行标记,使用明显的标识物,如彩色旗帜、标签等。便于后续施药和监测,确保施药的准确性和监测的有效性。

蚁路观察

1)观察红火蚁的蚁路,沿着蚁路的走向进行追踪。了解其活动路径和范围,确定红火蚁的觅食区域和巢穴之间的联系。

2)记录蚁路的走向和长度,使用测量工具和绘图工具。分析红火蚁的觅食规律,例如红火蚁在不同时间段的活动频率和方向。

3)根据蚁路的分布情况,确定施药的重点区域。蚁路密集的区域可能是红火蚁活动频繁的地方,需要重点施药。

4)对蚁路进行跟踪观察,按照一定的时间间隔进行检查。评估红火蚁的扩散趋势,及时发现红火蚁是否有向其他区域扩散的迹象。

危害程度评估

1)观察红火蚁对周边环境和生物的危害情况,检查周边植物的受损情况、动物的生存状况等。红火蚁可能会咬伤植物、攻击其他动物。

2)评估红火蚁对堤防结构的破坏程度,查看堤身是否有被红火蚁侵蚀的迹象。如蚁洞、蚁道等,判断红火蚁对堤防稳定性的影响。

3)根据危害程度确定灭杀的优先级和强度,对于危害严重的区域,优先进行灭杀,并增加施药的剂量和频率。

4)对危害程度进行动态监测,定期对红火蚁危害区域进行检查。及时调整防治策略,根据危害程度的变化采取相应的措施。

分布范围确定

1)综合蚁丘、蚁路和危害情况,全面分析红火蚁在堤防周边的活动情况。确定红火蚁的分布范围,明确哪些区域受到了红火蚁的侵害。

2)绘制红火蚁分布区域的详细地图,使用专业的绘图软件或工具。标注重点区域,如蚁丘密集区、蚁路集中区等。

3)对分布范围进行定期复查,按照一定的时间周期进行检查。观察是否有新的扩散区域,及时发现红火蚁的活动变化。

4)根据分布范围的变化,调整施药计划和防治措施。如果分布范围扩大,需要增加施药区域和强度;如果分布范围缩小,可以适当减少施药。

第一轮红火蚁灭杀

药物选择

1)选用高效、低毒、环保的红火蚁灭杀药物,考虑药物的杀虫效果、对环境的影响以及对非靶标生物的安全性。参考相关的农药登记信息和行业标准。

2)根据红火蚁的种类和危害程度,选择合适的药物剂型。如粉剂、液剂、饵剂等,不同剂型的药物适用于不同的防治场景。

3)参考相关标准和经验,结合红火蚁的种群规模和分布情况。确定药物的使用浓度和剂量,确保药物能够有效杀灭红火蚁,同时避免过度使用造成环境污染。

4)对药物进行质量检测,采用专业的检测方法和设备。确保其有效性和安全性,防止使用不合格的药物影响防治效果。

施药方法

1)采用灌巢法、撒施法等合适的施药方法,根据蚁丘的大小、形状和分布情况选择合适的施药方式。确保药物能够准确到达红火蚁的巢穴和活动区域。

2)根据蚁丘的大小和分布情况,确定施药的具体位置和方式。对于较大的蚁丘,可能需要采用灌巢法,将药物直接灌入蚁巢;对于分散的蚁丘,可以采用撒施法。

3)确保药物能够充分渗透到蚁巢内部,在施药过程中,注意药物的均匀分布和渗透效果。提高灭杀效果,彻底消灭红火蚁。

4)在施药过程中,注意均匀施药,避免漏施和重施。按照一定的施药顺序和方法进行操作,确保施药的质量和效果。

施药记录

1)详细记录施药的时间、地点、药物种类和用量,使用专门的记录表格或软件。确保记录的准确性和完整性。

2)绘制施药区域的地图,使用地图绘制工具或软件。标注施药的具体位置,清晰展示施药的范围和分布情况。

3)记录施药过程中遇到的问题和处理情况,如药物堵塞、天气影响等。为后续的施药工作提供经验教训。

4)对施药记录进行整理和分析,采用数据分析方法。评估灭杀效果,判断施药是否达到了预期的目标。

施药时间

施药地点

药物种类

用量

问题及处理情况

灭杀效果评估

XXX

XXX

XXX

XXX

药物堵塞,清理后继续施药

部分红火蚁死亡

XXX

XXX

XXX

XXX

天气下雨,暂停施药

待复查评估

安全防护

1)施药人员穿戴防护服、手套、口罩等防护用品,选择符合国家标准的防护装备。防止药物接触皮肤和呼吸道,保障施药人员的身体健康。

2)在施药现场设置警示标志,使用明显的标识牌和警戒线。防止无关人员进入,避免发生意外事故。

3)施药后,及时清理施药工具和剩余药物,按照相关的环保要求进行处理。避免环境污染,保护生态环境。

4)对施药人员进行安全培训,提高其安全意识和应急处理能力。培训内容包括药物的安全使用、防护用品的佩戴、应急救援知识等。

第二轮红火蚁灭杀及复核

第一轮复查

1)在第一轮灭杀后的规定时间内,按照合同约定或相关标准的要求。对红火蚁分布区域进行全面复查,确保复查的范围覆盖所有受影响的区域。

2)观察是否有新的蚁丘、蚁路和红火蚁活动迹象,仔细检查各个角落和隐蔽部位。及时发现红火蚁的残留和新的活动情况。

3)对复查结果进行详细记录,使用记录表格或软件。标注仍有红火蚁活动的区域,为第二轮灭杀提供准确的信息。

4)分析第一轮灭杀效果不佳的原因,考虑药物选择、施药方法、环境因素等。为第二轮灭杀提供参考,调整防治策略和措施。

第二轮灭杀

1)根据第一轮复查结果,对仍有红火蚁活动的区域进行第二轮施药。调整施药的范围和强度,确保能够彻底消灭残留的红火蚁。

2)调整药物种类和用量,根据第一轮灭杀的效果和红火蚁的抗药性情况。选择更有效的药物或增加药物的使用剂量。

3)采用不同的施药方法,如改变施药的角度、深度等。确保药物能够覆盖到所有红火蚁活动区域,提高灭杀效果。

4)在第二轮灭杀过程中,加强安全防护和现场管理。严格遵守安全操作规程,确保施药人员和周边环境的安全。

第二轮复核

1)在第二轮灭杀后的规定时间内,对施药区域进行再次复核。全面检查是否还有红火蚁存活,确保灭杀工作的彻底性。

2)检查是否还有红火蚁存活,采用多种检查方法,如目视检查、诱捕检查等。确保灭杀工作的彻底性,防止红火蚁再次滋生。

3)对复核结果进行详细记录,记录复核的时间、地点、检查方法和结果。评估第二轮灭杀效果,判断是否达到了防治目标。

4)若发现仍有红火蚁活动,及时采取进一步的防治措施。如增加施药次数、更换药物种类等,确保彻底消灭红火蚁。

复核时间

复核地点

检查方法

检查结果

处理措施

XXX

XXX

目视检查、诱捕检查

发现少量红火蚁

增加施药次数

XXX

XXX

目视检查、诱捕检查

未发现红火蚁

继续监测

总结经验

1)对两轮灭杀和复核工作进行总结,分析灭杀效果和存在的问题。回顾施药过程、药物选择、防治措施等方面的情况,找出不足之处。

2)总结防治工作的经验和教训,形成书面的总结报告。为今后的红火蚁防治提供参考,避免在后续的防治工作中犯同样的错误。

3)根据总结结果,调整防治策略和方法,优化药物选择、施药方法和监测措施等。提高防治工作的效率和效果,确保能够有效控制红火蚁的危害。

4)将总结报告存档,作为项目成果的一部分。便于后续的查阅和参考,也为项目的验收和评估提供依据。

动物洞穴系统排查

堤身洞穴排查

表面检查

1)仔细观察堤身表面,包括堤坡、堤顶、堤脚等部位。寻找可能的洞穴出入口,注意一些隐蔽的地方,如草丛下、石块缝隙等。

2)注意检查堤身的裂缝、凹陷等部位,这些地方可能隐藏着洞穴。对裂缝和凹陷进行详细检查,判断是否与洞穴相连。

3)记录表面发现的洞穴位置和特征,使用测量工具和绘图工具。绘制简单的示意图,清晰展示洞穴的位置和大致形状。

4)对表面洞穴进行初步判断,根据洞穴的大小、形状、周边环境等因素。确定是否需要进一步探查,对于可疑的洞穴,及时进行深入检查。

检查部位

洞穴位置

洞穴特征

初步判断

堤坡

XXX

洞口直径XXXcm,周边有泥土堆积

需要进一步探查

堤顶

XXX

洞口较小,形状不规则

暂不探查

内部探查

1)对于表面发现的疑似洞穴,采用合适的工具进行内部探查。如探测棒、内窥镜等,了解洞穴的内部结构和深度。

2)测量洞穴的深度和走向,使用测量工具进行精确测量。了解洞穴的内部结构,判断洞穴是否与其他洞穴相连或延伸到堤身内部。

3)记录内部探查的结果,详细描述洞穴的大小、形状、连通情况等信息。包括洞穴的大小、形状、连通情况等,为后续的处理提供依据。

4)根据内部探查结果,判断动物的种类和活动范围。通过观察洞穴内的痕迹、粪便等,推测可能存在的动物种类,并确定其活动范围。

洞穴标记

1)对发现的洞穴进行清晰的标记,使用明显的标识物,如彩色油漆、标签等。确保在后续的处理过程中能够准确找到洞穴的位置。

2)记录洞穴的编号、位置和相关信息,建立洞穴档案。便于管理和查询,为洞穴的处理和监测提供详细的资料。

3)在标记洞穴时,注意保护洞穴周围的环境,避免破坏洞穴的结构和周边的生态环境。防止因标记过程导致洞穴扩大或引发其他问题。

4)定期对标记的洞穴进行检查,按照一定的时间间隔进行复查。观察是否有新的变化,如洞穴扩大、有新的动物活动等。

数据记录

1)详细记录洞穴排查的过程和结果,包括检查时间、地点、方法等信息。确保记录的完整性和准确性,为后续的分析和处理提供可靠的数据支持。

2)将洞穴的相关信息录入数据库,使用专业的数据库管理系统。便于查询和分析,通过对大量洞穴数据的分析,可以总结出洞穴的分布规律和特点。

3)对数据进行整理和分析,采用统计分析方法。总结洞穴的分布规律和特点,如洞穴的集中区域、与地形地貌的关系等。

4)根据数据记录,制定针对性的防治措施。对于洞穴集中的区域,加强监测和防范;对于可能影响堤身安全的洞穴,及时进行处理。

检查时间

检查地点

检查方法

洞穴位置

洞穴特征

处理建议

XXX

XXX

表面检查、内部探查

XXX

洞口直径XXXcm,深度XXXm

封堵洞穴

XXX

XXX

表面检查、内部探查

XXX

洞口较小,与其他洞穴连通

加固处理

坝体洞穴检查

坝顶检查

1)沿着坝顶进行全面检查,从坝的一端到另一端,仔细观察是否有动物洞穴的迹象。包括路面、栏杆、附属设施等部位。

2)检查坝顶的路面、栏杆等设施,查看是否存在被动物破坏的情况。如路面的裂缝、栏杆的损坏等,判断是否与动物洞穴有关。

3)记录坝顶发现的洞穴位置和特征,使用测量工具和绘图工具。分析其对坝体安全的影响,根据洞穴的大小、位置和与坝体结构的关系,评估洞穴对坝体稳定性的威胁程度。

4)对坝顶洞穴进行标记和监测,使用明显的标识物进行标记。及时发现新的变化,如洞穴扩大、有新的动物活动等,确保坝体的安全。

坝坡检查

1)对坝坡进行详细检查,从坝顶到坝脚,全面覆盖坝坡的各个部位。注意观察坡面的植被生长情况,异常的植被缺失或倒伏可能与洞穴有关。

2)寻找坝坡上的洞穴出入口,仔细检查坡面的每一处。检查是否有动物活动的痕迹,如洞口的泥土堆积、动物的粪便等。

3)记录坝坡洞穴的位置和走向,使用测量工具和绘图工具。分析其对坝坡稳定性的影响,判断洞穴是否会导致坝坡的滑坡或坍塌。

4)对坝坡洞穴进行处理,根据洞穴的大小和位置。防止洞穴扩大和进一步破坏,如采用封堵、加固等方法,确保坝坡的安全。

坝脚检查

1)检查坝脚周围的环境,包括坝脚的土壤、水体、周边的植被等。是否存在动物栖息的场所,如草丛、洞穴等。

2)寻找坝脚处的洞穴出入口,注意检查隐蔽部位,如石块下、草丛中。记录洞穴的位置和特征,分析其对坝体基础的影响。

3)记录坝脚洞穴的位置和特征,使用测量工具和绘图工具。分析其对坝体基础的影响,判断洞穴是否会影响坝体的稳定性和安全性。

4)对坝脚洞穴进行封堵和加固,根据洞穴的大小和位置。确保坝体的稳定性,采用合适的材料和方法进行处理,防止洞穴进一步扩大。

异常情况分析

1)对坝体上发现的裂缝、沉降等异常情况进行分析,使用专业的检测设备和方法。判断异常情况是否与动物洞穴有关,结合洞穴排查结果进行综合判断。

2)判断异常情况是否与动物洞穴有关,分析异常情况的位置、发展趋势和特征。结合洞穴的分布和特征,确定两者之间的关联。

3)根据分析结果,制定相应的处理措施,如对裂缝进行修补、对沉降区域进行加固等。确保坝体的安全,防止异常情况进一步恶化。

4)对异常情况进行跟踪监测,按照一定的时间间隔进行检查。及时发现新的变化并采取措施,如裂缝扩大、沉降加剧等,及时调整处理方案。

两岸坝肩洞穴排查

左岸坝肩检查

1)对左岸坝肩进行详细检查,从坝顶到坝脚全面覆盖。观察左岸坝肩的植被生长情况,是否有动物活动的迹象,如植被的破坏、洞穴的出入口等。

2)观察左岸坝肩的植被生长情况,注意植被的种类、密度和生长状态。是否有动物活动的迹象,如洞穴、粪便等,判断动物是否在坝肩栖息。

3)寻找左岸坝肩上的洞穴出入口,仔细检查坝肩的每一处。记录其位置和特征,使用测量工具和绘图工具,为后续的处理提供依据。

4)对左岸坝肩洞穴进行探查和处理,采用合适的方法进行探查。确保坝肩的稳定性,根据洞穴的大小和位置,采取封堵、加固等措施。

右岸坝肩检查

1)对右岸坝肩进行全面检查,不放过任何可能的区域。包括坝肩的岩石结构、土壤层、植被等。检查右岸坝肩的岩石结构,是否存在裂缝和空洞。

2)检查右岸坝肩的岩石结构,使用地质勘探方法和工具。是否存在裂缝和空洞,判断岩石结构的稳定性,分析裂缝和空洞对坝肩的影响。

3)寻找右岸坝肩上的动物洞穴,仔细检查坝肩的各个角落。记录其位置和走向,使用测量工具和绘图工具,为后续的处理提供准确的信息。

4)对右岸坝肩洞穴进行处理,根据洞穴的大小和位置。防止洞穴扩大和破坏,采用合适的材料和方法进行封堵和加固。

洞穴影响评估

1)根据洞穴的位置、规模和特征,评估其对坝肩稳定性的影响。分析洞穴对坝肩的承载能力、抗滑能力等方面的影响。

2)分析洞穴可能导致的坝肩滑坡、坍塌等风险,考虑洞穴的深度、走向、与坝肩结构的关系等因素。评估风险的可能性和严重程度。

3)制定相应的处理措施,根据评估结果。降低洞穴对坝肩安全的影响,如对洞穴进行封堵、加固,加强监测等。

4)对洞穴影响评估结果进行记录和存档,使用专门的文档管理系统。作为项目成果的一部分,便于后续的查阅和参考。

洞穴处理措施

1)根据洞穴的具体情况,选择合适的处理方法。考虑洞穴的大小、位置、对坝肩的影响程度等因素。对于较小的洞穴,可以采用封堵的方法进行处理。

2)对于较小的洞穴,可以采用封堵的方法进行处理,使用合适的材料,如混凝土、水泥砂浆等。确保封堵的质量和效果,防止洞穴再次形成。

3)对于较大的洞穴,可能需要进行加固和修复,采用钢筋混凝土结构、锚杆支护等方法。提高坝肩的稳定性,确保坝肩的安全。

4)在处理洞穴时,要确保施工质量和安全,严格遵守施工规范和安全操作规程。避免对坝肩造成进一步破坏,如在施工过程中注意防止坍塌、滑坡等事故的发生。

洞穴情况

处理方法

施工材料

注意事项

较小洞穴

封堵

混凝土、水泥砂浆

确保封堵密实

较大洞穴

加固和修复

钢筋混凝土、锚杆

防止坍塌、滑坡

防治成果报告编制目标

检查数据系统整理

数据分类与汇总

1)将《水利工程白蚁危害日常检查排查记录表》按A、B两个片区进行分类,区分不同镇街的数据。A片区涵盖大泽镇、会城街道、三江镇、睦洲镇、大鳌镇、古井镇和沙堆镇;B片区包含司前镇、罗坑镇、双水镇、崖门镇和滨海新区。这样分类有助于针对不同片区的特点进行分析。

2)依据检查的水库和堤防类型,分别对70座小型水库、7座中型水库和596.1公里堤防的数据进行汇总。通过对不同类型水利设施的数据汇总,可以清晰了解各类型设施的整体情况,为后续防治工作提供针对性...

新会区白蚁等害堤动物防治项目投标方案.docx