福建省危害较大农业外来入侵物种防治项目投标方案

第一章 技术响应情况

11

第一节 基础调查区域选择

11

一、 福建省典型区域监测

11

二、 监测点位布设原则

20

三、 全面调查计划制定

27

第二节 分布特征分析

40

一、 不同生境种群统计

40

二、 活动规律季节分析

56

三、 数据采集分析方法

62

第三节 生态防控治理区域

78

一、 城乡结合部区域选择

78

二、 治理效果评估标准

92

第四节 防治方式实施

99

一、 人工捡拾防治操作

99

二、 诱集捕获方式执行

108

三、 药剂喷洒防治安排

122

第五节 农业多场景防控模式

127

一、 果园防控方案制定

127

二、 茶园防控组合方案

139

三、 菜园防控模式推广

147

第六节 农地治理面积

164

一、 专项综合试验面积

164

第七节 栖息环境整治

180

一、 城乡结合部杂草清理

180

二、 垃圾堆废弃容器整治

187

第八节 城乡结合部治理面积

196

一、 专项综合防控面积

196

二、 治理成果展示资料

209

第九节 应急防控技术试验

215

一、 四聚乙醛试验开展

215

二、 拟除虫菊酯试验安排

227

三、 斯氏线虫试验操作

233

第十节 人工清除数量

242

一、 清除总量目标设定

242

二、 清除过程资料提供

254

第十一节 观摩培训会组织

259

一、 50人次培训会开展

259

二、 培训资料成果提供

272

第十二节 志愿服务与科普宣传

285

一、 志愿服务活动组织

285

二、 科普宣传活动安排

295

第十三节 宣传手册印制

310

一、 10000册手册印制

310

二、 手册发放资料提供

324

第十四节 满意度调查

329

一、 防治点村民调查

329

二、 调查结果资料整理

338

第二章 项目背景理解

343

第一节 项目背景概述

343

一、 福建农业外来入侵防治项目

343

二、 非洲大蜗牛防治紧迫性

350

第二节 项目目标与意义

356

一、 形成福建特色防控模式

357

二、 项目成果积极作用

364

第三节 项目行业背景

372

一、 我国防治政策与趋势

372

二、 福建蜗牛监测与防治

380

第四节 采购人需求理解

387

一、 掌握蜗牛分布栖息特点

387

二、 满足防控与成果需求

397

第三章 技术路线

404

第一节 技术路线概述

404

一、 整体技术逻辑与路径

404

二、 各环节技术衔接关系

408

三、 技术流程图展示

414

第二节 技术步骤分解

422

一、 基础调查操作步骤

422

二、 生态防控实施流程

426

三、 推广宣传实施方式

431

第三节 技术保障机制

434

一、 质量控制措施安排

434

二、 进度安排与目标

439

三、 技术难点应对策略

444

第四节 技术可行性分析

448

一、 技术路线适应性分析

448

二、 资源可获取性分析

456

三、 方案落地匹配性分析

464

第四章 非洲大蜗牛入侵基础调查实施方案

468

第一节 生境选择与布点

468

一、 典型农地生境监测点

468

二、 公园生境代表性区域

474

三、 社区生境监测区域

478

四、 村落生境布点规划

484

第二节 监测内容与方法

491

一、 种群数量定期调查

492

二、 分布密度详细记录

497

三、 生活习性观察记录

501

四、 调查手段综合运用

503

五、 样本鉴定确认来源

508

第三节 数据分析与特征揭示

511

一、 调查数据统计分析

511

二、 种群结构分布分析

517

三、 环境因子影响研究

522

四、 栖息环境特征总结

525

第四节 报告编制与成果提交

528

一、 阶段性调查报告提交

528

二、 完整基础调查报告

531

三、 报告内容结构要求

534

第五章 非洲大蜗牛生态防控技术应用范实施方案

540

第一节 治理区域选择

540

一、 福建省温暖潮湿季节

540

二、 非洲大蜗牛为害严重区域

543

第二节 防治方式实施

546

一、 人工捡拾方式

546

二、 诱集捕获方式

548

三、 喷洒药剂方式

552

第三节 多场景防控模式构建

556

一、 果园防控模式

556

二、 茶园防控模式

558

三、 菜园防控模式

566

第四节 农地专项试验控制

570

一、 农地专项综合试验

570

第五节 城乡结合部环境整治

573

一、 重点发生区域选取

573

二、 栖息环境整治措施

580

第六节 城乡结合部试验控制

586

一、 专项综合防控试验

586

第七节 药物试验开展

591

一、 四聚乙醛药物试验

591

二、 拟除虫菊酯药物试验

594

三、 斯氏线虫药物试验

600

第八节 蜗牛清除数量控制

602

一、 人工清除非洲大蜗牛

602

第六章 科普宣传实施方案

607

第一节 宣传目标制定

607

一、 明确社区居民宣传目标

607

二、 确定农民群体宣传目标

608

三、 设定学生群体宣传目标

610

第二节 宣传内容规划

613

一、 编制宣传手册内容

613

二、 设计展板展示内容

615

三、 制作视频短片内容

617

四、 撰写科普文章内容

618

第三节 宣传形式设计

620

一、 组织线下科普讲座

620

二、 开展宣传展览活动

622

三、 进行入户宣讲服务

625

四、 利用微信公众号推广

628

五、 借助短视频平台宣传

631

六、 通过广播媒介传播

633

第四节 宣传场次及人员安排

636

一、 规划线下科普宣传活动

636

二、 组织志愿服务活动

641

三、 安排专业人员分工

644

第五节 宣传手册印制

647

一、 确定手册内容框架

647

二、 选择手册印制材质

650

三、 设计手册排版样式

652

四、 确定手册印制数量

654

第六节 培训与观摩会组织

656

一、 邀请专家授课讲解

656

二、 展示防治成果案例

658

三、 安排现场答疑环节

660

第七节 满意度调查实施

663

一、 设计满意度调查问卷

663

二、 发放与回收调查问卷

665

三、 统计分析调查结果

667

第七章 技术推广方案

671

第一节 推广计划制定

671

一、 明确推广总体目标

671

二、 制定推广时间表

673

三、 确定推广对象群体

676

四、 制定推广任务计划

678

第二节 推广方式选择

684

一、 采用现场培训推广

684

二、 举办观摩会推广

689

三、 开展志愿服务推广

692

四、 进行科普宣传推广

695

五、 平衡线上线下推广

698

第三节 推广内容设计

702

一、 编制防治技术手册

702

二、 设计培训课程内容

707

三、 定制群体宣传资料

712

第四节 预期效果评估

717

一、 明确推广量化指标

717

二、 建立效果评估机制

720

三、 制定效果调整方案

723

第八章 重难点分析

728

第一节 项目实施重点分析

728

一、 非洲大蜗牛入侵基础调查重点

728

二、 生态防控技术应用重点

731

三、 科普宣传推广重点

737

第二节 项目服务难点分析

742

一、 不同生境调查难度

742

二、 城乡结合部蜗牛治理难点

749

三、 群众参与度低问题

755

四、 防治季节性限制

758

五、 多场景防控技术适配性

765

第三节 应对措施及建议

771

一、 建立调查流程和数据采集机制

771

二、 多手段协同防治措施

775

三、 提升群众认知和参与度

780

四、 制定分阶段分区域治理计划

786

第九章 项目进度安排

794

第一节 进度安排方案

794

一、 项目启动阶段

794

二、 基础调查阶段

807

三、 生态防控阶段

818

四、 技术推广阶段

827

五、 科普宣传阶段

837

六、 成果提交阶段

844

第十章 质量控制方案

855

第一节 质量控制目标

855

一、 非洲大蜗牛调查数据质量目标

855

二、 生态防控环节质量把控目标

857

三、 科普宣传与技术推广质量目标

861

第二节 社会调查质控

863

一、 调查人员培训规范

863

二、 调查工具统一标准

867

三、 样本采集记录要求

872

四、 现场复核机制建立

875

第三节 数据采集与处理

878

一、 数据采集规范制定

878

二、 数据复核机制设置

882

三、 数据可追溯性保障

885

第四节 报告编制与审核

888

一、 报告编写模板设计

888

二、 多级审核机制建立

892

三、 报告质量保障措施

896

第五节 现场作业监督

898

一、 现场质量监督小组组建

898

二、 调查与防控实施点巡查

902

三、 现场作业问题整改

904

第六节 质量改进机制

910

一、 质量反馈机制建立

910

二、 阶段性质量分析会议

913

三、 改进措施落实与评估

917

技术响应情况

基础调查区域选择

福建省典型区域监测

农地典型区域监测

监测区域确定

分布因素考量

参考农地的地理位置和周边环境确定监测区域,不仅要考虑其在福建省内的具体方位,还需关注周边是否有其他可能影响非洲大蜗牛分布的生境,如公园、河流等。分析农地的灌溉条件和土壤类型,不同的灌溉方式和土壤质地会影响非洲大蜗牛的生存和繁殖,以此作为选择监测区域的重要依据。同时,考虑农地与其他生境的距离和连通性,合理确定监测区域,以便更全面地了解非洲大蜗牛在不同生境间的迁移和扩散情况。

类型多样性选择

选取不同种植作物的农地,如粮食作物、经济作物等,因为不同作物为非洲大蜗牛提供的食物资源和栖息环境不同,监测其在不同作物农田中的分布情况,有助于更准确地掌握其生态习性。涵盖不同规模和经营方式的农地,包括大型农场、小型家庭农场等,确保监测的全面性。选择具有不同地形和地貌的农地,如平原、丘陵、山地等,增加监测的多样性,以适应非洲大蜗牛在不同地形条件下的生存特点。

习性相关选择

挑选靠近水源和潮湿环境的农地,因为非洲大蜗牛喜潮湿环境,这样的农地更符合其生存习性。选择有杂草和隐蔽物较多的农地,这些地方可能是蜗牛的栖息地,便于其躲避天敌和不良气候。考虑农地周边的交通和人类活动情况,判断蜗牛入侵的可能性,例如交通要道附近的农地可能更容易受到外来蜗牛的入侵。

监测点位布设

形状面积考量

对于规则形状的农地,按照一定的间距均匀布设点位,确保能够全面覆盖农地范围,准确获取非洲大蜗牛的分布信息。针对不规则形状的农地,根据实际情况灵活调整点位,充分考虑农地的边界、角落等特殊区域。依据农地面积大小,确定合适的点位数量,面积较大的农地适当增加点位,以保证监测的准确性和有效性。

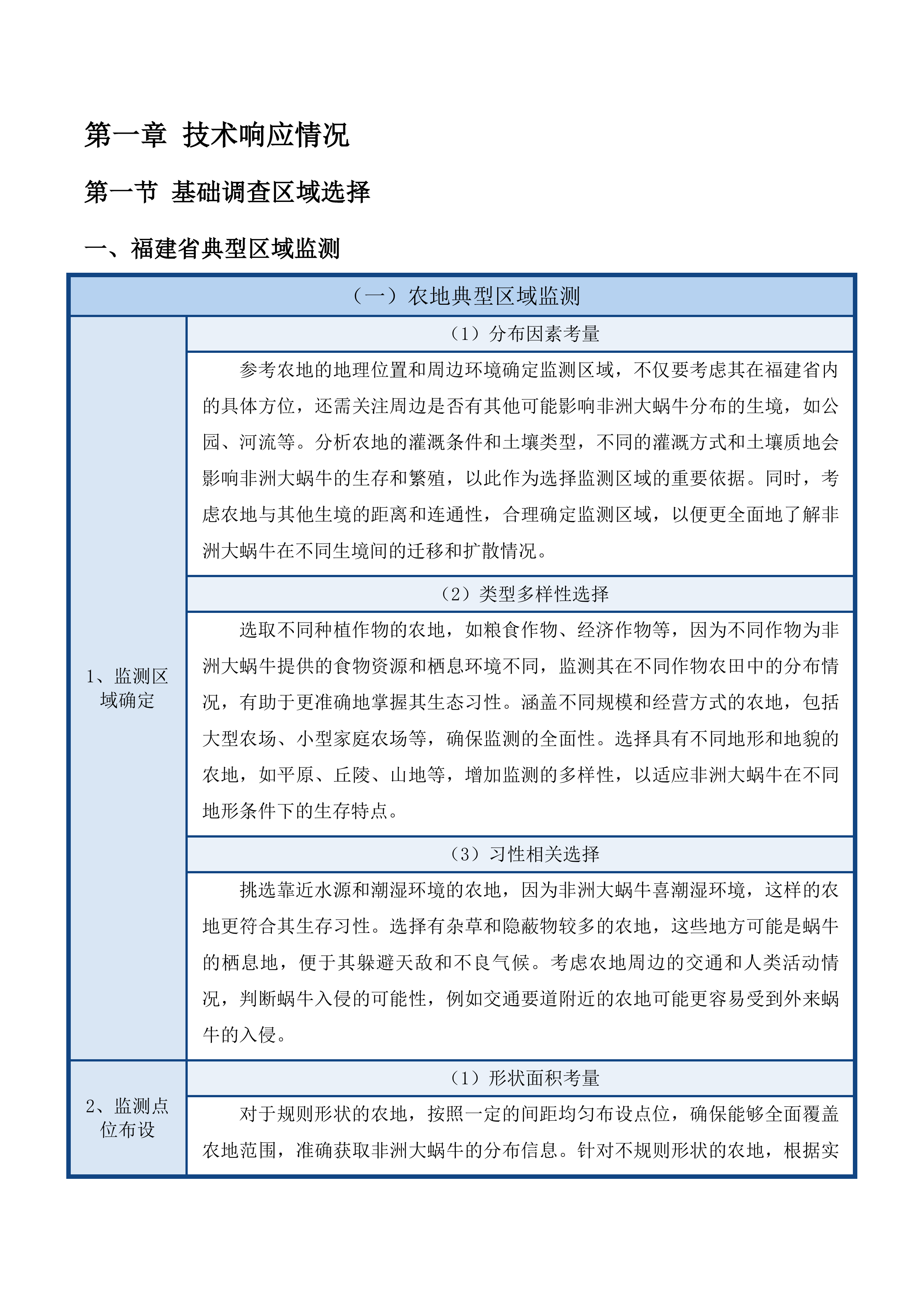

全面覆盖原则

在农地的各个角落和区域设置监测点位,包括农田内部、田埂、沟渠等地方,确保点位分布均匀,避免出现监测盲区。对农地的边界和周边区域也进行点位布设,因为边界区域可能是非洲大蜗牛从其他生境迁入的重要通道。通过全面覆盖的点位设置,能够更准确地掌握非洲大蜗牛在农地的分布动态。

监测区域

点位数量

点位分布方式

农田内部

根据面积确定

均匀分布

田埂

适量增加

沿田埂设置

沟渠

按需设置

沿沟渠两侧

农地边界

合理布局

环绕边界

布局地形优化

结合农地的种植布局,在作物生长区域重点设置点位,因为这些区域是非洲大蜗牛可能觅食和栖息的主要场所。考虑地形起伏和障碍物,合理调整点位位置,避免点位受到地形因素的影响而无法准确监测。利用地形优势,如在高处设置点位可以扩大监测范围,提高监测的有效性。

地形特征

点位设置建议

平原

均匀分布点位

丘陵

在高处和低洼处分别设置点位

山地

根据山势和作物分布设置点位

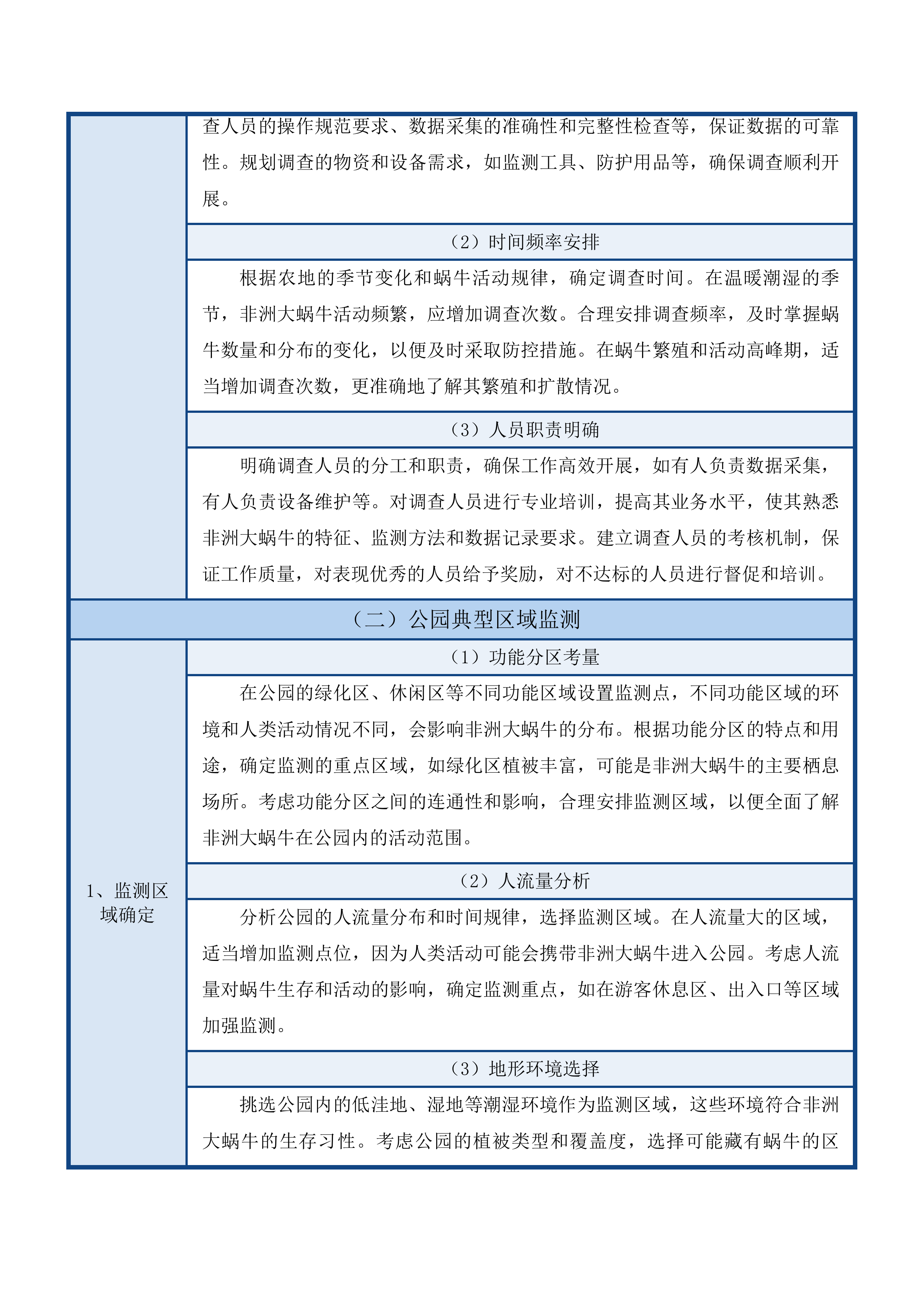

调查计划制定

详细计划拟定

确定调查的具体流程和步骤,从前期的准备工作,如物资采购、人员培训,到实地调查的方法和步骤,再到后期的数据整理和分析,使调查工作标准化,确保每个环节都有明确的操作规范。制定调查的质量控制措施,包括对调查人员的操作规范要求、数据采集的准确性和完整性检查等,保证数据的可靠性。规划调查的物资和设备需求,如监测工具、防护用品等,确保调查顺利开展。

时间频率安排

根据农地的季节变化和蜗牛活动规律,确定调查时间。在温暖潮湿的季节,非洲大蜗牛活动频繁,应增加调查次数。合理安排调查频率,及时掌握蜗牛数量和分布的变化,以便及时采取防控措施。在蜗牛繁殖和活动高峰期,适当增加调查次数,更准确地了解其繁殖和扩散情况。

人员职责明确

明确调查人员的分工和职责,确保工作高效开展,如有人负责数据采集,有人负责设备维护等。对调查人员进行专业培训,提高其业务水平,使其熟悉非洲大蜗牛的特征、监测方法和数据记录要求。建立调查人员的考核机制,保证工作质量,对表现优秀的人员给予奖励,对不达标的人员进行督促和培训。

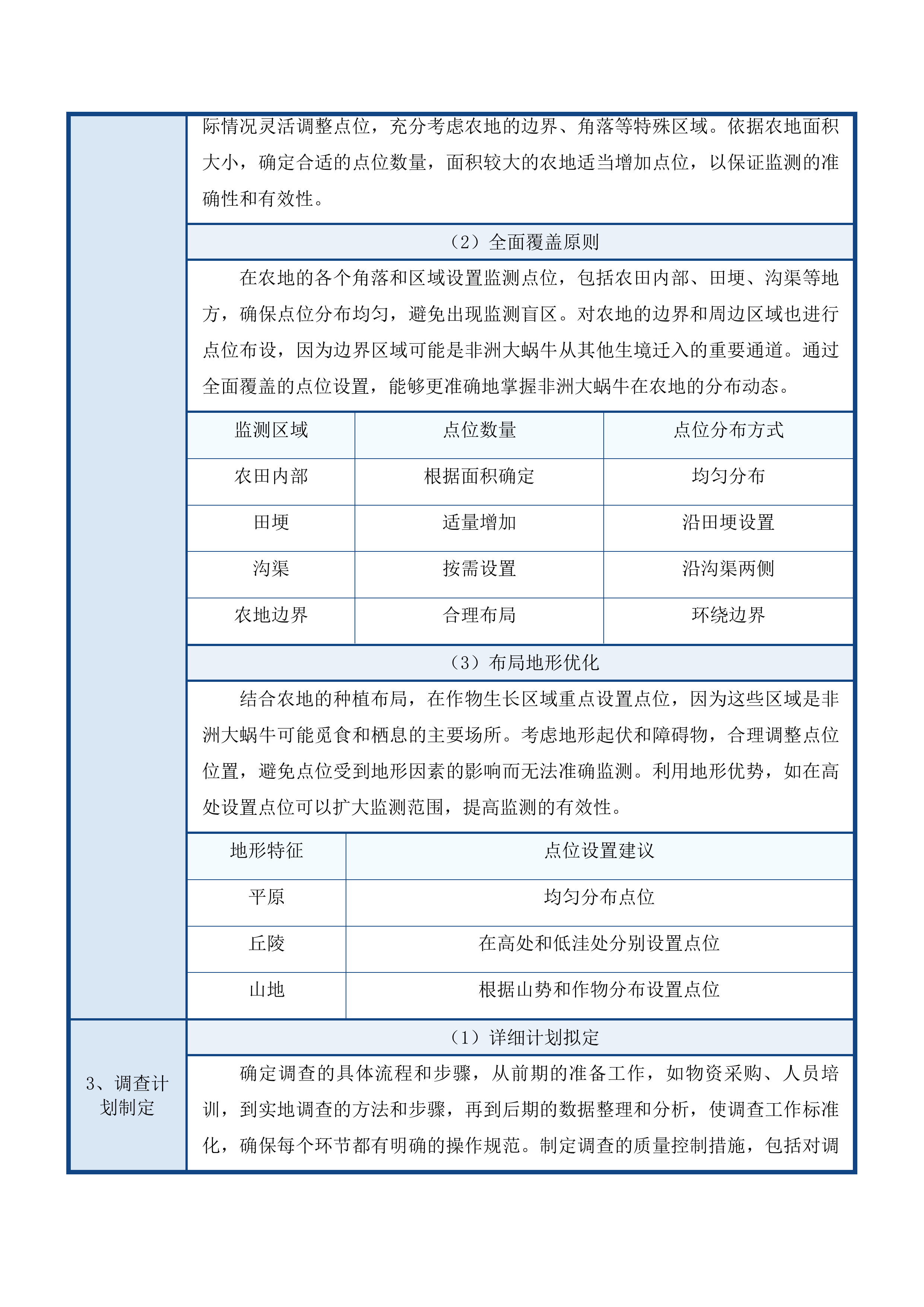

公园典型区域监测

监测区域确定

功能分区考量

在公园的绿化区、休闲区等不同功能区域设置监测点,不同功能区域的环境和人类活动情况不同,会影响非洲大蜗牛的分布。根据功能分区的特点和用途,确定监测的重点区域,如绿化区植被丰富,可能是非洲大蜗牛的主要栖息场所。考虑功能分区之间的连通性和影响,合理安排监测区域,以便全面了解非洲大蜗牛在公园内的活动范围。

人流量分析

分析公园的人流量分布和时间规律,选择监测区域。在人流量大的区域,适当增加监测点位,因为人类活动可能会携带非洲大蜗牛进入公园。考虑人流量对蜗牛生存和活动的影响,确定监测重点,如在游客休息区、出入口等区域加强监测。

地形环境选择

挑选公园内的低洼地、湿地等潮湿环境作为监测区域,这些环境符合非洲大蜗牛的生存习性。考虑公园的植被类型和覆盖度,选择可能藏有蜗牛的区域,如茂密的灌木丛、草地等。结合公园的地形起伏和障碍物,合理确定监测范围,避免遗漏可能的栖息场所。

监测点位布设

布局特点考量

结合公园的道路、水系等布局,设置监测点位,方便调查人员到达和开展工作。根据公园的建筑和设施分布,合理调整点位位置,避免点位受到建筑物和设施的遮挡。考虑公园的景观设计和规划,优化点位布设,使监测工作与公园的整体环境相协调。

全面覆盖原则

在公园的各个角落和区域设置监测点位,确保点位分布均匀,避免出现监测盲区。对公园的边界和周边区域也进行点位布设,防止非洲大蜗牛从公园外部迁入。通过全面覆盖的点位设置,能够更准确地掌握非洲大蜗牛在公园的分布情况。

可达安全保障

选择易于到达的位置设置监测点位,提高工作效率,减少调查人员的时间和体力消耗。确保点位的安全性,避免对监测人员造成危险,如避免在陡峭的山坡、深水区等危险区域设置点位。考虑点位与公园管理设施的距离,方便数据收集和处理,如靠近管理室的点位便于及时汇报和整理数据。

调查计划制定

详细计划拟定

确定调查的具体方法和步骤,使调查工作标准化,如采用目视检查、陷阱诱捕等方法。制定调查的质量控制措施,保证数据的可靠性,如对调查数据进行多次核对和验证。规划调查的物资和设备需求,确保调查顺利开展,如准备监测工具、记录表格等。

时间周期安排

根据公园的季节变化和蜗牛活动规律,确定调查时间。在温暖潮湿的季节,增加调查次数。合理安排调查周期,及时掌握蜗牛数量和分布的变化,以便及时采取防控措施。在蜗牛繁殖和活动高峰期,适当增加调查次数,更准确地了解其繁殖和扩散情况。

人员职责明确

明确调查人员的分工和职责,确保工作高效开展,如有人负责点位巡查,有人负责数据录入等。对调查人员进行专业培训,提高其业务水平,使其熟悉非洲大蜗牛的监测方法和公园的环境特点。建立调查人员的考核机制,保证工作质量,对工作认真负责、数据准确的人员给予奖励。

社区典型区域监测

监测区域确定

建筑绿化考量

在社区的住宅楼周边、绿化带等区域设置监测点,住宅楼周边可能存在居民丢弃的食物残渣,吸引非洲大蜗牛;绿化带植被丰富,为其提供了栖息场所。根据建筑的朝向和布局,确定监测的重点区域,如背阴处、潮湿的角落等。考虑绿化植物的种类和分布,选择可能藏有蜗牛的区域,如大叶植物的叶片下、花丛中。

人口活动分析

分析社区的人口密度和活动规律,选择监测区域。在人口密集的区域,适当增加监测点位,因为人类活动可能会无意间传播非洲大蜗牛。考虑人口活动对蜗牛生存和活动的影响,确定监测重点,如社区的垃圾堆放点、儿童游乐区等。

周边环境选择

挑选社区周边的公园、河流等生态区域作为监测区域,这些区域可能是非洲大蜗牛的来源地。考虑周边环境的连通性和影响,合理确定监测范围,如社区与公园之间的通道、河流与社区的接壤处。结合周边环境的特点,选择可能存在蜗牛的区域,如公园的湿地、河流的岸边。

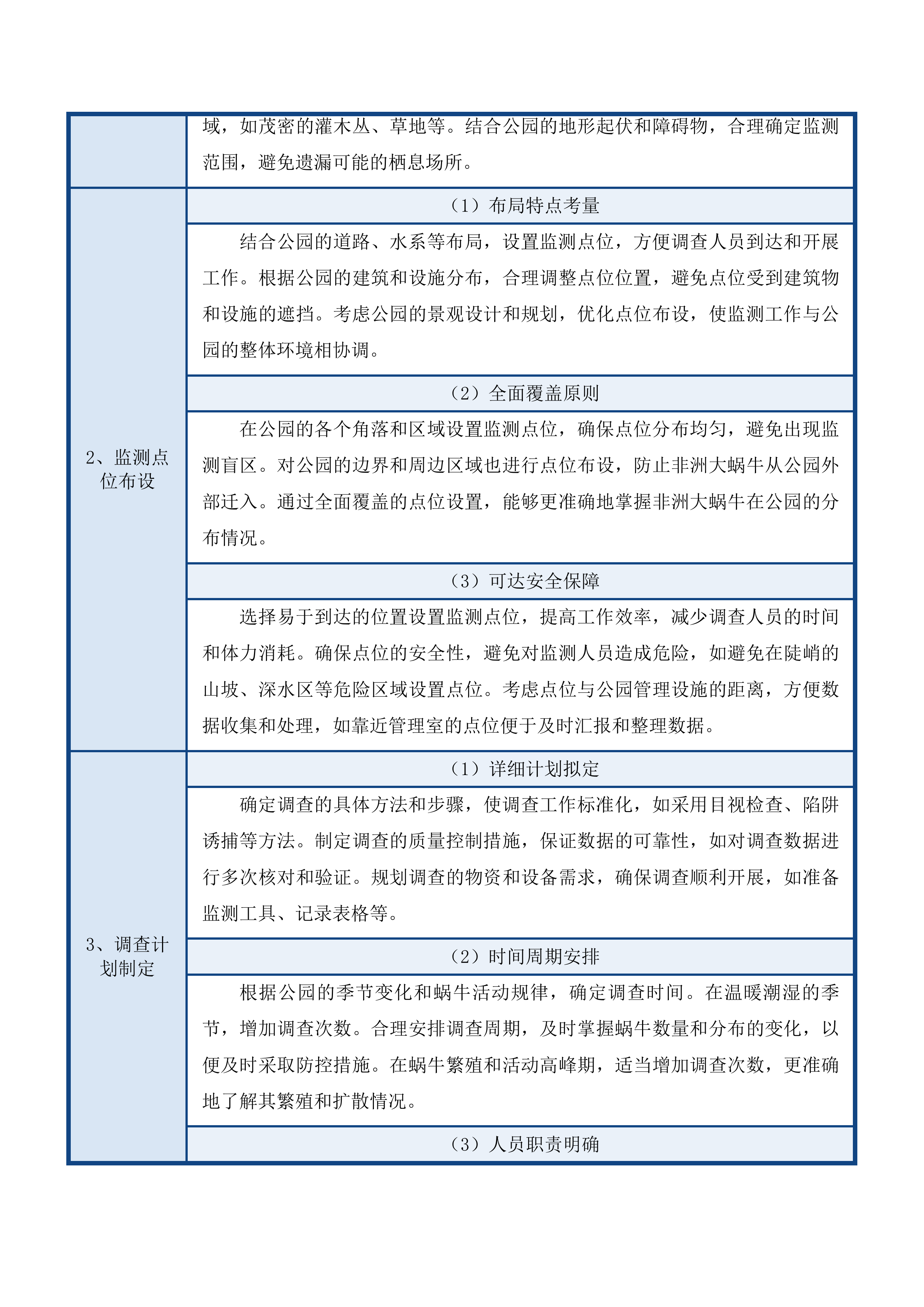

监测点位布设

布局特点考量

结合社区的道路、广场等布局,设置监测点位,方便调查人员进行巡查。根据社区的物业管理设施分布,合理调整点位位置,如靠近垃圾桶、供水设施等可能吸引非洲大蜗牛的地方。考虑社区的景观设计和规划,优化点位布设,使监测工作不影响社区居民的正常生活。

社区设施

点位设置建议

道路

每隔一定距离设置点位

广场

在周边和角落设置点位

垃圾桶

附近设置点位

供水设施

周边设置点位

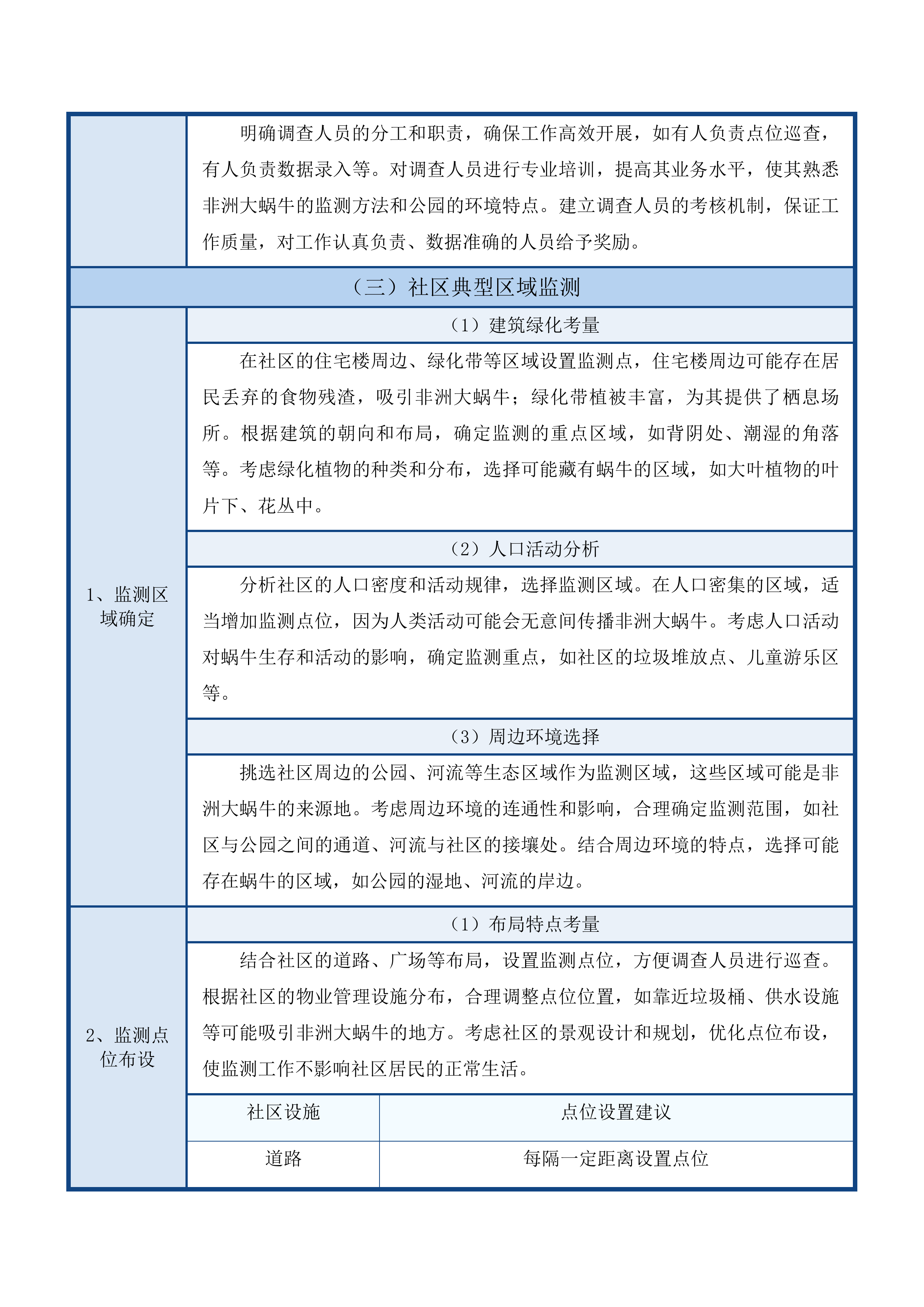

全面覆盖原则

在社区的各个角落和区域设置监测点位,确保点位分布均匀,避免出现监测盲区。对社区的边界和周边区域也进行点位布设,防止非洲大蜗牛从社区外部迁入。通过全面覆盖的点位设置,能够更准确地掌握非洲大蜗牛在社区的分布情况。

监测区域

点位数量

点位分布方式

社区内部

根据面积确定

均匀分布

社区边界

合理布局

环绕边界

隐蔽安全保障

选择隐蔽的位置设置监测点位,减少对居民的影响,如在灌木丛中、墙角等地方。确保点位的安全性,避免被破坏或干扰,如设置防护装置。考虑点位与社区居民活动区域的距离,保证工作顺利进行,避免引起居民的反感。

点位位置

隐蔽措施

安全保障

灌木丛中

用树枝遮挡

设置防护网

墙角

用花盆遮挡

安装警示标识

调查计划制定

详细计划拟定

确定调查的具体方法和步骤,使调查工作标准化,如采用夜间巡查、白天检查隐蔽处等方法。制定调查的质量控制措施,保证数据的可靠性,如对调查数据进行审核和复查。规划调查的物资和设备需求,确保调查顺利开展,如准备手电筒、防护手套等。

时间方式安排

根据社区居民的作息时间,确定调查时间,避免在居民休息时间进行大规模调查。选择合适的调查方式,减少对居民的干扰,如采用无声的监测设备、低调的调查行动。在调查过程中,与居民进行良好的沟通,争取居民的理解和支持。

时间段

调查方式

白天

检查隐蔽处

夜间

使用手电筒巡查

人员职责明确

明确调查人员的分工和职责,确保工作高效开展,如有人负责与居民沟通,有人负责数据采集。对调查人员进行专业培训,提高其业务水平,使其熟悉非洲大蜗牛的特征和监测方法。建立调查人员的考核机制,保证工作质量,对工作认真负责、与居民沟通良好的人员给予奖励。

村落典型区域监测

监测区域确定

房屋农田考量

在村落的房屋周边、农田等区域设置监测点,房屋周边的杂物堆、菜园等可能是非洲大蜗牛的栖息场所。根据房屋的建筑风格和布局,确定监测的重点区域,如老式房屋的潮湿墙角、新建房屋的排水口附近。考虑农田的种植作物和灌溉情况,选择可能藏有蜗牛的区域,如灌溉沟渠旁、蔬菜地的土壤中。

自然环境分析

分析村落的自然环境和生态系统,选择监测区域。在山林、草地等自然区域设置监测点位,这些区域生态环境复杂,可能为非洲大蜗牛提供适宜的生存条件。考虑自然环境的变化和影响,确定监测重点,如山林中的溪流边、草地的低洼处。

村落山林

自然区域

监测重点

山林

溪流边、树木根部

草地

低洼处、草丛中

周边交通选择

挑选村落周边的道路、河流等交通和水系区域作为监测区域,交通和水系可能是非洲大蜗牛传播的重要途径。考虑交通和水系对蜗牛传播的影响,合理确定监测范围,如道路两侧的草丛、河流的河滩。结合周边交通和水系的特点,选择可能存在蜗牛的区域,如道路的积水处、河流的支流口。

监测点位布设

地形布局考量

结合村落的地形起伏和地貌特征,设置监测点位,如在山坡的梯田上、山谷的平地中设置点位。根据村落的道路和小巷布局,合理调整点位位置,使点位能够覆盖村落的各个区域。考虑地形对蜗牛活动的影响,优化点位布设,如在低洼处增加点位,因为蜗牛可能会在雨后聚集在低洼处。

全面覆盖原则

在村落的各个角落和区域设置监测点位,确保点位分布均匀,避免出现监测盲区。对村落的边界和周边区域也进行点位布设,防止非洲大蜗牛从村落外部迁入。通过全面覆盖的点位设置,能够更准确地掌握非洲大蜗牛在村落的分布情况。

稳定耐久保障

选择稳定的位置设置监测点位,避免因自然因素损坏,如避免在易滑坡的山坡、易被洪水淹没的区域设置点位。确保点位的耐久性,能够长期使用,如采用坚固的监测设备和固定方式。考虑点位的维护和管理难度,方便数据收集和处理,如选择靠近村落中心的点位,便于调查人员定期巡查和记录数据。

点位位置

稳定措施

维护难度

山坡梯田

用石块固定

适中

山谷平地

浇筑水泥底座

较低

调查计划制定

详细计划拟定

确定调查的具体方法和步骤,使调查工作标准化,如采用样方法、陷阱法等进行监测。制定调查的质量控制措施,保证数据的可靠性,如对调查数据进行多次审核和验证。规划调查的物资和设备需求,确保调查顺利开展,如准备监测工具、记录表格等。

时间频率安排

根据村落的季节变化和蜗牛活动规律,确定调查时间。在温暖潮湿的季节,增加调查次数。合理安排调查频率,及时掌握蜗牛数量和分布的变化,以便及时采取防控措施。在蜗牛繁殖和活动高峰期,适当增加调查次数,更准确地了解其繁殖和扩散情况。

人员选择安排

选择熟悉村落环境和情况的人员进行调查,他们对村落的地形、居民分布等情况比较了解,能够更高效地开展监测工作。对调查人员进行专业培训,提高其业务水平,使其熟悉非洲大蜗牛的特征、监测方法和数据记录要求。建立调查人员的沟通机制,确保信息及时传递,如定期召开会议、使用通讯工具汇报情况。

监测点位布设原则

点位布设原则说明

全面覆盖不同生境

1)确保在福建省内的农地、公园、社区、村落等不同生境均有监测点位分布,以全面了解非洲大蜗牛在各种环境下的生存状况。通过在不同生境设置监测点,可以掌握非洲大蜗牛在不同生态条件下的适应能力和繁殖规律,为后续的防治工作提供科学依据。

2)充分考虑不同生境的面积、地形、生态特点等因素,合理确定各生境的监测点位数量和分布密度。不同生境的面积大小、地形复杂程度以及生态系统的多样性都会影响非洲大蜗牛的生存和分布,因此需要根据实际情况进行科学规划。

3)对面积较大、生态复杂的生境,适当增加监测点位,以提高监测的准确性和代表性。面积大、生态复杂的生境中,非洲大蜗牛的分布可能更为分散和多样化,增加监测点位可以更全面地了解其分布情况。

4)在不同类型的农地,如果园、茶园、菜园等,分别设置监测点位,以便针对性地研究非洲大蜗牛在农业场景中的分布规律。不同类型的农地具有不同的种植结构和管理方式,这会影响非洲大蜗牛的栖息和活动,设置专门的监测点位可以更好地掌握其在农业环境中的特点。

5)对于公园、社区等人口密集区域,合理布局监测点位,既保证能及时发现非洲大蜗牛的踪迹,又避免对居民生活造成干扰。在这些区域设置监测点时,需要考虑到居民的生活便利性和安全性,选择合适的位置进行监测。

6)在山区、湿地等特殊生境也设置监测点位,以全面掌握非洲大蜗牛在不同地理环境下的生存状况。山区和湿地具有独特的生态系统和环境条件,可能存在非洲大蜗牛的特殊生存模式,设置监测点位有助于深入了解其在这些环境中的分布和活动规律。

山区监测点位

7)对河流、湖泊等水域周边的生境,设置监测点位,研究非洲大蜗牛与水域生态系统的关系。水域周边的环境湿度较大,可能是非洲大蜗牛喜欢栖息的地方,通过监测可以了解其在水域生态系统中的作用和影响。

8)根据不同生境的季节变化特点,动态调整监测点位的分布和密度。有些生境在不同季节可能会出现非洲大蜗牛数量的明显变化,动态调整监测点位可以更准确地反映其种群动态。

9)在城市绿化区域设置监测点位,了解非洲大蜗牛对城市生态环境的影响。城市绿化区域是人们休闲娱乐的重要场所,非洲大蜗牛的入侵可能会对城市生态景观和居民健康造成威胁,设置监测点位可以及时发现问题并采取措施。

10)对农田周边的荒地、林地等边缘生境设置监测点位,防止非洲大蜗牛从这些区域向农田扩散。边缘生境可能是非洲大蜗牛向农田扩散的通道,加强对这些区域的监测可以有效控制其在农业区域的蔓延。

突出重点区域监测

1)对历史上曾出现过非洲大蜗牛入侵或疫情较为严重的区域,设置重点监测点位,加强监测频率和力度。这些区域是非洲大蜗牛入侵的高发地带,加强监测可以及时发现疫情的复发和扩散情况,采取有效的防控措施。

2)关注城乡结合部、交通枢纽周边等非洲大蜗牛容易扩散和传播的区域,增加监测点位,及时掌握其扩散动态。城乡结合部和交通枢纽周边人员和物资流动频繁,非洲大蜗牛容易通过这些途径扩散到其他地区,增加监测点位可以更好地监控其扩散趋势。

3)在温暖潮湿季节,对非洲大蜗牛活动频繁的区域,如低洼地带、沟渠附近等,设置临时监测点位,提高监测的时效性。温暖潮湿的环境有利于非洲大蜗牛的活动和繁殖,在这些区域设置临时监测点位可以及时发现其活动踪迹,采取相应的防治措施。

4)针对与外界联系密切、货物运输频繁的区域,如物流园区、农产品批发市场等,设置监测点位,防止非洲大蜗牛通过物资运输扩散。这些区域是非洲大蜗牛可能传入和扩散的重要通道,设置监测点位可以对货物和运输工具进行检查,防止其携带非洲大蜗牛进入其他地区。

5)对生态环境脆弱、生物多样性丰富的区域,设置监测点位,评估非洲大蜗牛入侵对当地生态系统的影响。生态环境脆弱和生物多样性丰富的区域一旦受到非洲大蜗牛的入侵,可能会对生态平衡造成严重破坏,设置监测点位可以及时评估其影响程度,采取保护措施。

6)在自然保护区、风景名胜区等重点保护区域周边设置监测点位,防止非洲大蜗牛入侵这些区域。这些区域具有重要的生态和文化价值,一旦受到非洲大蜗牛的入侵,可能会对其生态环境和景观造成不可挽回的损失,设置监测点位可以起到预警作用。

7)对学校、医院等人员密集场所周边设置监测点位,保障公众健康安全。这些场所人员密集,非洲大蜗牛可能会携带病原体,对公众健康造成威胁,设置监测点位可以及时发现并消除隐患。

8)在养殖场、种植园等农业生产集中区域设置监测点位,减少非洲大蜗牛对农业生产的损失。这些区域是非洲大蜗牛可能造成危害的重点区域,设置监测点位可以及时采取防治措施,保护农业生产的安全。

9)对新建的开发区、居民区等区域设置监测点位,预防非洲大蜗牛的早期入侵。这些区域的生态环境可能尚未完全稳定,容易受到非洲大蜗牛的入侵,设置监测点位可以在早期发现问题,采取有效的防控措施。

10)在港口、机场等对外交通枢纽设置监测点位,防止非洲大蜗牛从境外传入。港口和机场是货物和人员进出的重要通道,非洲大蜗牛可能会通过国际贸易和人员往来传入国内,设置监测点位可以加强对入境货物和人员的检查,防止其传入。

保证数据真实有效

1)监测点位的设置要科学合理,避免受到人为干扰和环境因素的影响,确保采集到的数据真实可靠。在选择监测点位时,要充分考虑周边环境的稳定性和代表性,避免设置在容易受到人为破坏或环境变化影响的地方。

2)对监测点位进行定期维护和检查,确保监测设备正常运行,数据采集准确无误。定期维护和检查可以及时发现监测设备的故障和损坏,保证其正常运行,从而获取准确的数据。

3)采用多种监测方法相结合的方式,如人工巡查、陷阱诱捕、传感器监测等,提高数据的准确性和可靠性。不同的监测方法具有不同的优缺点,结合使用可以相互补充,提高监测的效果。

4)对采集到的数据进行严格的质量控制和审核,剔除异常数据,保证数据的有效性。在数据处理过程中,要对采集到的数据进行筛选和分析,剔除由于设备故障、人为错误等原因产生的异常数据,确保数据的真实性和可靠性。

5)建立数据备份和存储机制,确保数据的安全性和完整性,以便后续分析和研究使用。数据备份和存储可以防止数据丢失和损坏,保证数据的长期可用性,为后续的研究和决策提供有力支持。

6)对监测人员进行专业培训,提高其数据采集和处理的能力,确保数据的质量。监测人员的专业水平直接影响到数据的采集和处理质量,通过专业培训可以提高其业务能力和责任心。

7)使用标准化的监测设备和方法,确保不同监测点位的数据具有可比性。标准化的监测设备和方法可以保证数据的一致性和准确性,便于对不同监测点位的数据进行比较和分析。

8)定期对监测点位的数据进行质量评估,及时发现和解决数据质量问题。通过质量评估可以及时发现数据采集和处理过程中存在的问题,采取相应的措施进行改进。

9)建立数据共享平台,实现监测数据的实时共享和交流,提高数据的利用效率。数据共享平台可以方便不同部门和人员之间的数据交流和合作,提高数据的利用价值。

10)对数据的采集、处理和存储过程进行全程记录,保证数据的可追溯性。全程记录可以方便对数据的来源和处理过程进行查询和验证,确保数据的真实性和可靠性。

点位布设方法介绍

网格布设法

1)将福建省内的监测区域按照一定的规则划分为若干个网格,每个网格作为一个基本的监测单元。通过网格划分,可以将监测区域进行系统的管理和监测,提高监测的效率和准确性。

2)在每个网格内根据其面积、生境类型等因素,合理确定监测点位的数量和位置。不同网格的面积和生境类型可能不同,需要根据实际情况进行科学规划,确保监测点位能够全面覆盖网格内的各种情况。

3)对于面积较小的网格,可以设置一个监测点位;对于面积较大、生态复杂的网格,可以设置多个监测点位。这样可以根据网格的实际情况灵活调整监测点位的数量,提高监测的效果。

4)监测点位应均匀分布在网格内,避免出现监测盲区。均匀分布可以保证每个区域都能得到有效的监测,避免遗漏非洲大蜗牛的踪迹。

5)定期对网格内的监测点位进行轮换和调整,以保证监测的全面性和准确性。随着时间的推移,非洲大蜗牛的分布可能会发生变化,定期轮换和调整监测点位可以及时发现这种变化,提高监测的效果。

6)根据网格的地理特征和生态环境,对监测点位进行优化布局。例如,在山区的网格中,可以将监测点位设置在山谷、山脊等地形特征明显的地方,以提高监测的效果。

7)利用地理信息系统(GIS)技术对网格和监测点位进行管理和分析。GIS技术可以直观地展示监测区域的地理信息和监测点位的分布情况,为监测工作提供有力的支持。

8)结合其他布设法,如随机布设法、重点区域布设法等,对网格布设法进行补充和完善。不同的布设法具有不同的优缺点,结合使用可以相互补充,提高监测的效果。

9)在网格划分时,充分考虑行政区划和交通便利性,方便监测人员的工作。行政区划和交通便利性会影响监测人员的工作效率和成本,在网格划分时应充分考虑这些因素。

10)根据监测目的和要求,调整网格的大小和形状。不同的监测目的和要求可能需要不同大小和形状的网格,调整网格的大小和形状可以更好地满足监测的需求。

随机布设法

1)在监测区域内随机选取一定数量的点位作为监测点,以避免人为因素对点位选择的影响。随机布设法可以保证监测点位的随机性和代表性,避免人为因素对监测结果的干扰。

2)随机布设法适用于对监测区域的整体情况了解较少,或者需要快速获取监测数据的情况。在这种情况下,随机布设法可以在较短的时间内获取大量的监测数据,为后续的研究和决策提供依据。

3)在随机选取监测点位时,要充分考虑监测区域的地形、地貌、生境等因素,确保点位具有代表性。地形、地貌和生境等因素会影响非洲大蜗牛的分布和活动,在随机选取监测点位时应充分考虑这些因素,确保点位能够代表监测区域的整体情况。

4)对随机选取的监测点位进行编号和记录,以便后续的监测和管理。编号和记录可以方便对监测点位的管理和查询,提高监测工作的效率。

5)结合其他布设法,如网格布设法、重点区域布设法等,对随机布点的结果进行补充和完善。不同的布设法具有不同的优缺点,结合使用可以相互补充,提高监测的效果。

6)在随机布点时,使用随机数发生器等工具,确保点位的随机性。随机数发生器可以保证点位的选取是完全随机的,避免人为因素的干扰。

7)对随机选取的监测点位进行定期复查,验证其代表性和有效性。定期复查可以及时发现监测点位的变化和问题,保证其代表性和有效性。

8)根据随机布点的结果,对监测区域进行初步的评估和分析。通过对随机布点获取的数据进行分析,可以了解监测区域的大致情况,为后续的监测工作提供参考。

9)在随机布点时,充分考虑监测人员的安全和工作便利性。监测人员的安全和工作便利性会影响监测工作的顺利进行,在随机布点时应充分考虑这些因素。

10)对随机布点的过程进行记录和总结,为后续的监测工作提供经验和参考。记录和总结可以帮助我们不断改进随机布点的方法和技术,提高监测的效果。

重点区域布设法

1)根据非洲大蜗牛的生物学特性和历史发生情况,确定监测区域内的重点区域,如城乡结合部、交通要道两侧、水源地附近等。这些区域是非洲大蜗牛容易生存和扩散的地方,确定重点区域可以有针对性地进行监测。

2)在重点区域内密集设置监测点位,增加监测的频率和强度,以便及时发现非洲大蜗牛的踪迹。密集设置监测点位可以提高监测的准确性和及时性,及时发现非洲大蜗牛的入侵和扩散。

3)对重点区域的监测点位进行特殊标记和管理,确保其得到优先关注和维护。特殊标记和管理可以方便对重点区域的监测点位进行识别和管理,保证其得到及时的维护和更新。

4)结合其他布设法,如网格布设法、随机布设法等,对重点区域的监测点位进行合理布局,提高监测的效果。不同的布设法具有不同的优缺点,结合使用可以相互补充,提高监测的效果。

5)定期对重点区域的监测数据进行分析和评估,根据评估结果调整监测点位的设置和监测频率。通过对监测数据的分析和评估,可以及时了解非洲大蜗牛的分布和活动情况,根据评估结果调整监测点位的设置和监测频率,提高监测的效果。

6)对重点区域的周边环境进行监测和分析,了解非洲大蜗牛的扩散趋势和影响因素。周边环境的变化可能会影响非洲大蜗牛的扩散和生存,对周边环境进行监测和分析可以更好地掌握其扩散趋势和影响因素。

7)在重点区域设置警示标识,提醒公众注意防范非洲大蜗牛。警示标识可以提高公众的防范意识,减少非洲大蜗牛对公众健康的威胁。

8)加强对重点区域的宣传和教育,提高公众对非洲大蜗牛的认识和防范能力。宣传和教育可以增强公众的环保意识和责任感,共同参与到非洲大蜗牛的防治工作中来。

9)与当地政府和相关部门合作,共同开展重点区域的监测和防治工作。与政府和相关部门合作可以整合资源,提高监测和防治工作的效率和效果。

10)对重点区域的监测工作进行总结和评估,不断改进监测方法和技术。总结和评估可以帮助我们发现监测工作中存在的问题和不足,不断改进监测方法和技术,提高监测的效果。

全面调查计划制定

调查覆盖范围规划

不同生境区域选取

农地典型区域监测

在福建省内精心挑选具有代表性的农地开展非洲大蜗牛的监测工作,农地类型广泛涵盖果园、茶园、菜园等。通过对这些区域的全面监测,能够精准获取非洲大蜗牛在农地环境中的分布数据。同时,深入分析农地的种植作物种类、种植密度、灌溉方式等因素对非洲大蜗牛栖息和活动的具体影响,为后续的防治工作提供坚实的基础数据。

建立科学合理的农地监测点,安排专业人员定期记录非洲大蜗牛的数量、分布位置、活动迹象等详细信息,确保数据的准确性和及时性。此外,根据农地的季节变化和作物生长周期,灵活调整监测频率和方法,以全面、动态地掌握非洲大蜗牛在农地的变化情况。

菜园非洲大蜗牛监测

公园典型区域监测

选取福建省内不同规模、不同植被类型的公园进行非洲大蜗牛的监测工作,包括城市公园、郊野公园等。重点关注公园内的绿地、花坛、树林等区域,这些地方是非洲大蜗牛可能栖息的主要场所,对其进行重点监测。

深入调查公园内的人流量、游客活动范围、公园管理措施等因素与非洲大蜗牛分布的内在关系,为公园的防控工作提供有针对性的参考。设置科学的公园监测样方,采用样方法对非洲大蜗牛进行准确的数量统计和分布分析,以科学、严谨的方法获取公园内非洲大蜗牛的种群信息。

社区典型区域监测

在福建省的不同社区,如老旧社区、新建社区、高档社区等全面开展非洲大蜗牛的监测工作,以深入了解其在社区环境中的分布情况。仔细检查社区内的花园、绿化带、地下室、楼道等区域,这些地方可能为非洲大蜗牛提供适宜的栖息和繁殖场所。

老旧社区非洲大蜗牛监测

积极与社区居民进行沟通交流,了解他们在日常生活中发现非洲大蜗牛的具体情况,收集居民的反馈信息,提高监测的全面性和准确性。建立完善的社区监测档案,详细记录每次监测的结果和社区内的环境变化,以便对非洲大蜗牛的分布趋势进行长期跟踪和分析。

村落典型区域监测

深入福建省的各个村落,对村落周边的农田、山林、池塘、村落内的房屋周边等区域进行全面监测。分析村落的地理环境、农业生产方式、居民生活习惯等因素对非洲大蜗牛分布的具体影响,为村落的防控工作制定针对性强的措施。

与村落的村干部和居民密切合作,开展宣传教育活动,提高居民对非洲大蜗牛危害的认识,鼓励居民积极参与监测和防治工作。定期对村落进行全面的监测,及时发现非洲大蜗牛的扩散情况,并采取相应的有效防控措施。

监测点位合理布设

点位布设原则遵循

根据不同生境的特点和非洲大蜗牛的生态习性,严格遵循均匀分布、重点突出的原则进行监测点位的科学布设。在农地中,按照一定的间距合理设置监测点位,同时在作物生长密集区、灌溉水源附近等重点区域适当增加点位密度,以确保能够全面、精准地监测非洲大蜗牛的活动情况。

在公园和社区,充分考虑地形、植被分布、人流量等因素,合理确定监测点位的位置,确保能够全面覆盖可能存在非洲大蜗牛的区域。在村落,将监测点位布设在村落周边的农田、山林交界处以及村落内的房屋周边等关键位置,以便及时发现非洲大蜗牛的入侵和扩散。

生境类型

布设原则

农地

均匀分布,重点区域加密

公园和社区

根据地形、植被、人流量确定位置

村落

布设在农田、山林交界处和房屋周边

点位数量科学确定

根据不同生境的面积大小、复杂程度和非洲大蜗牛的可能分布范围,科学、合理地确定监测点位的数量。对于面积较大、环境复杂的区域,适当增加监测点位的数量,以提高监测的准确性和可靠性。

参考相关的监测标准和经验,结合福建省的实际情况,制定切实可行的点位数量确定方法。在确定点位数量时,充分考虑监测的成本和效率,确保在保证监测质量的前提下,合理控制监测成本。

生境类型

面积大小

复杂程度

点位数量确定方法

农地

大

复杂

适当增加点位数量

公园和社区

中

一般

根据实际情况确定

村落

小

简单

合理设置点位数量

点位标识清晰明确

对每个监测点位进行清晰、准确的标识,采用统一的标识方法和标识牌,确保点位信息准确无误。标识牌上详细注明点位的编号、位置、监测内容、监测责任人等信息,方便监测人员进行操作和管理。

定期检查和维护标识牌,确保标识牌的清晰和完整,避免因标识不清而导致监测数据的错误或遗漏。利用地理信息系统(GIS)技术,对监测点位进行数字化管理,实现点位信息的实时更新和查询,提高监测工作的效率和准确性。

点位动态调整优化

根据监测数据的分析结果和非洲大蜗牛的分布变化情况,对监测点位进行动态、及时的调整和优化。如果发现某个区域的非洲大蜗牛数量明显增加或减少,及时调整该区域的监测点位数量和位置,以更好地掌握其分布动态。

结合季节变化、环境变化等因素,对监测点位进行适时调整,提高监测的针对性和有效性。建立科学的监测点位调整的评估机制,对调整后的监测效果进行全面评估,确保调整措施的合理性和科学性。

调查区域综合评估

区域生态环境评估

对选取的调查区域的生态环境进行全面、深入的评估,包括气候条件、土壤类型、植被覆盖、水源状况等关键因素。详细分析生态环境因素与非洲大蜗牛分布和生存的内在关系,了解哪些生态环境条件有利于非洲大蜗牛的栖息和繁殖。

评估生态环境的稳定性和变化趋势,科学预测非洲大蜗牛在不同生态环境变化下的分布和扩散情况。根据生态环境评估结果,为后续的防控工作提供坚实的生态环境方面的依据,制定针对性强的防控策略。

区域人为活动影响评估

全面调查调查区域内的人为活动情况,如农业生产、城市建设、旅游开发、居民生活等活动对非洲大蜗牛分布的具体影响。深入分析人为活动带来的土地利用变化、环境污染、物种引入等因素与非洲大蜗牛入侵和扩散的内在关系。

评估人为活动的强度和频率对非洲大蜗牛生存和繁殖的影响程度,确定人为活动的关键影响因素。根据人为活动影响评估结果,制定相应的防控措施,有效减少人为活动对非洲大蜗牛扩散的促进作用。

人为活动类型

影响因素

影响程度

防控措施

农业生产

土地利用变化

较大

调整种植结构

城市建设

环境污染

中等

加强环境治理

旅游开发

物种引入

较小

加强检疫监管

居民生活

垃圾排放

较小

加强宣传教育

区域非洲大蜗牛潜在风险评估

根据调查区域的生态环境和人为活动情况,全面、科学地评估该区域非洲大蜗牛的潜在风险程度。深入分析非洲大蜗牛在该区域的适宜生存面积、繁殖能力、扩散速度等因素,预测其可能造成的危害范围和程度。

充分考虑非洲大蜗牛与本地物种的竞争关系和生态影响,评估其对生态系统稳定性的潜在威胁。根据潜在风险评估结果,确定重点防控区域和防控级别,合理分配防控资源。

区域

适宜生存面积

繁殖能力

扩散速度

潜在风险程度

防控级别

区域A

大

强

快

高

一级

区域B

中

中

中

中

二级

区域C

小

弱

慢

低

三级

区域调查价值综合判定

综合考虑调查区域的生态环境、人为活动、潜在风险等因素,对该区域的调查价值进行全面、客观的综合判定。评估该区域在非洲大蜗牛入侵研究、防控技术验证、生态保护等方面的重要性和代表性。

确定该区域是否具有典型性和普遍性,是否能够为整个福建省的非洲大蜗牛防治工作提供有价值的信息和经验。根据综合判定结果,对调查区域进行分类管理,优先开展对高价值区域的调查和监测工作。

数据真实性保障

监测人员专业培训

专业知识系统学习

组织监测人员参加系统的非洲大蜗牛相关的专业知识培训课程,内容涵盖非洲大蜗牛的生物学特性、生态习性、识别方法等。邀请行业内资深专家进行授课,通过理论讲解、案例分析、实地示范等多种方式,让监测人员全面、系统地掌握非洲大蜗牛的专业知识。

定期开展严格的知识考核,检验监测人员的学习成果,确保监测人员具备扎实的专业知识基础。鼓励监测人员自主学习和研究,不断更新知识体系,提高对非洲大蜗牛的认识和监测能力。

监测技能规范训练

对监测人员进行全面、规范的监测技能训练,包括监测点位的科学设置、监测方法的合理选择、数据采集的准确操作流程等方面。通过实际操作演练,让监测人员熟练掌握各种监测技能,确保监测数据的准确性和一致性。

制定严格的监测技能考核标准,对监测人员的技能水平进行客观评估,不合格者进行再次培训和考核。建立活跃的监测技能交流平台,让监测人员分享经验和技巧,共同提高监测技能水平。

技能类型

训练内容

考核标准

交流方式

监测点位设置

根据生境特点设置点位

点位合理、标识清晰

线上线下交流

监测方法选择

选择合适的监测方法

方法科学、数据准确

案例分享

数据采集操作

准确采集数据

数据完整、记录规范

经验交流

职业道德教育强化

加强对监测人员的职业道德教育,着重强调数据真实性的重要性,培养监测人员的责任感和敬业精神。通过真实的案例分析和警示教育,让监测人员深刻认识到数据造假的严重后果,自觉遵守职业道德规范。

建立严格的职业道德监督机制,对监测人员的工作行为进行全面监督,对违反职业道德的行为进行严肃处理。定期开展职业道德培训和交流活动,营造良好的职业道德氛围。

应急处理能力培养

注重培养监测人员的应急处理能力,让他们熟练掌握在遇到突发情况时如何正确处理和应对。制定详细、可行的应急处理预案,明确监测人员在不同突发情况下的职责和操作流程。

通过多次模拟演练,让监测人员熟悉应急处理程序,提高应急反应速度和处理能力。定期对应急处理能力进行评估和总结,不断完善应急处理预案和措施。

监测设备质量把控

设备选型严格标准

在选择监测设备时,严格按照相关标准和要求进行科学选型,确保设备的质量和性能符合监测工作的实际需要。对设备的品牌、型号、技术参数等进行详细考察和比较,选择具有良好口碑和可靠性的设备。

参考其他类似项目的成功经验,选择经过实践验证的设备,避免选用质量不稳定或技术落后的设备。与设备供应商签订严谨的质量保证协议,明确双方的权利和义务,确保设备在使用过程中得到及时的维护和支持。

设备采购正规渠道

通过正规、可靠的采购渠道购买监测设备,选择信誉良好、资质齐全的供应商。要求供应商提供设备的质量检测报告、认证证书等相关文件,确保设备的合法性和质量可靠性。

对采购过程进行严格的监督和管理,防止出现采购腐败和劣质设备流入的情况。建立完善的设备采购档案,记录设备的采购时间、供应商信息、设备型号等详细信息,便于后续的管理和追溯。

设备安装调试精准

在设备安装调试过程中,严格按照设备的安装说明书和操作规程进行精确操作,确保设备安装正确、调试精准。安排专业的技术人员进行设备的安装调试工作,对安装调试过程进行全程监督和详细记录。

在设备安装调试完成后,进行全面、细致的检查和测试,确保设备能够正常运行,各项性能指标符合要求。对设备的安装调试结果进行严格验收,验收合格后方可投入使用。

步骤

操作要求

监督方式

验收标准

安装

按照说明书安装

现场监督

安装正确

调试

精准调试

数据监测

性能达标

检查测试

全面检查测试

逐项检查

运行正常

验收

严格验收

审核报告

合格投入使用

设备定期维护校准

建立完善的设备定期维护校准制度,按照规定的时间间隔对设备进行专业的维护和校准。制定详细的设备维护校准计划,明确维护校准的内容、方法和责任人。

定期对设备进行清洁、保养、检查和维修,及时更换磨损的零部件,确保设备的性能稳定。在每次维护校准后,详细记录维护校准的结果和设备的运行状态,为后续的设备管理提供可靠依据。

数据审核机制建立

数据初审流程规范

制定科学、规范的数据初审流程,明确初审的步骤、方法和责任人。监测人员在采集数据后,首先进行认真的自我检查和审核,确保数据的完整性和准确性。

将初审后的数据及时提交给数据审核小组,审核小组对数据进行再次严格审核,检查数据是否符合监测方案的要求和标准。对初审过程中发现的问题及时反馈给监测人员,要求其进行修正和补充。

数据复审严格把关

建立严谨的数据复审机制,对初审通过的数据进行再次深入审核和验证。复审人员采用不同的方法和角度对数据进行全面分析和检查,确保数据的真实性和可靠性。

对复审过程中发现的疑问和异常数据进行深入调查和核实,必要时进行实地复查。对于存在问题的数据,要求监测人员重新采集或进行修正,直至数据符合要求为止。

数据终审全面评估

在数据初审和复审的基础上,进行全面、系统的数据终审,对数据进行全面的评估和分析。终审人员综合考虑数据的来源、采集方法、审核过程等因素,对数据的质量和可靠性进行最终客观评价。

判断数据是否能够真实反映非洲大蜗牛的分布和活动情况,是否能够为后续的研究和决策提供有效的支持。对终审通过的数据进行妥善存档和管理,确保数据的安全性和可追溯性。

审核阶段

审核内容

审核方法

评价标准

初审

数据完整性和准确性

自我检查和小组审核

符合方案要求

复审

数据真实性和可靠性

多角度分析和实地复查

数据准确可靠

终审

数据质量和可靠性

综合评估

能为决策提供支持

审核结果反馈整改

及时将数据审核结果反馈给监测人员,让他们清楚了解数据存在的问题和不足。要求监测人员根据审核结果进行认真整改和完善,提高数据的质量和真实性。

对整改情况进行跟踪和检查,确保整改措施得到有效落实。建立审核结果反馈和整改的记录档案,为后续的质量控制和管理提供参考。

调查计划具体安排

调查阶段合理划分

准备阶段工作安排

迅速组建专业的调查团队,明确团队成员的职责和分工,确保调查工作的顺利开展。制定详细、全面的调查方案,包括调查目的、调查方法、调查范围、调查时间等内容,为调查工作提供明确的指导。

精心准备好调查所需的设备和物资,如监测仪器、标识牌、防护用品等,确保设备和物资的充足和完好。积极与相关部门和单位进行沟通协调,取得他们的支持和配合,为调查工作创造良好的外部环境。

实施阶段进度...

福建省危害较大农业外来入侵物种防治项目投标方案.docx