时尚潮流港项目一期工程弱电智能化投标方案

第一章

工程关键项目理解与技术方案

11

第一节

工程关键项目理解与技术方案总体概述

11

第一条

本工程关键项目识别与分析方法

11

第二条

关键项目实施的技术路线规划

16

第三条

工程重点难点的应对策略

20

第二节

关键部位施工技术方案

26

第一条

车库车位引导系统施工技术要点

26

第二条

智能照明系统接口处理措施

31

第三条

建筑设备管理系统安装调试方案

36

第四条

紧急报警系统施工质量控制点

40

第三节

关键工序实施路径

45

第一条

配电箱安装工艺流程及技术要求

45

第二条

视频安防监控系统布线施工方案

49

第三条

消防控制室设备安装调试步骤

56

第四条

网络服务器及交换机部署方案

62

第四节

工程实施保障措施

68

第一条

施工过程质量控制体系建立

68

第二条

各专业系统交叉作业协调机制

73

第三条

冬雨季施工专项防护措施

78

第四条

安全文明施工具体实施方案

84

第二章

施工总体布置与现场条件结合性

90

第一节

施工总体布置与现场条件结合性策略

90

第一条

分析工程特点及现场条件,制定针对性布置方案

90

第二条

统筹规划施工区域功能分区,确保布局合理高效

94

第三条

优化交通组织设计,保障材料运输及人员通行顺畅

98

第二节

生产生活统筹安排措施

104

第一条

合理规划办公区、生活区及作业区的相对位置

104

第二条

制定现场水电供应及排水系统布置方案

107

第三条

规划材料堆放场地及加工区域,减少二次搬运

111

第三节

交叉作业管控体系

116

第一条

编制各专业工序衔接计划,明确先后顺序

116

第二条

建立交叉作业协调机制,设置专职协调人员

120

第三条

制定安全防护措施,确保多工种作业安全

124

第四节

经济合理性控制要点

129

第一条

优化临时设施布置,降低搭设成本

129

第二条

合理配置施工机械,提高设备利用率

134

第三条

制定节能降耗措施,控制施工过程能耗

140

第五节

安全可靠性保障方案

145

第一条

设置安全警示标识,划分危险作业区域

145

第二条

规划消防通道及设施布置,确保应急疏散

150

第三条

制定恶劣天气应对预案,保障施工安全

154

第三章

关键项目质量控制措施

160

第一节

关键项目质量控制措施的总体策略

160

第一条

明确关键项目的识别与分类标准

160

第二条

制定针对性的质量控制流程与节点

164

第三条

建立全过程质量跟踪与反馈机制

169

第二节

车库车位引导系统质量保障措施

173

第一条

设备安装精度控制要点

173

第二条

系统调试与运行稳定性保障方案

177

第三条

配管配线施工质量控制方法

183

第三节

建筑设备管理系统(BA)质量控制路径

187

第一条

控制器安装与调试技术要求

187

第二条

系统集成与联动测试方案

191

第三条

接口对接质量保障措施

196

第四节

智能化专网系统实施质量保证

201

第一条

网络服务器配置标准与检测方法

201

第二条

交换机安装与调试技术规范

206

第三条

网络布线施工质量控制要点

211

第五节

安防系统质量控制体系

215

第一条

视频安防监控系统设备安装标准

215

第二条

网络视频录像机调试技术要求

219

第三条

门禁系统与紧急报警系统联动测试方案

225

第六节

智能照明系统质量保障策略

230

第一条

照明控制器安装调试规范

230

第二条

系统接口对接质量控制措施

234

第三条

输出设备性能检测标准

238

第七节

综合布线系统施工质量控制

243

第一条

配管配线施工工艺要求

243

第二条

接线盒安装质量检测标准

247

第三条

线路测试与验收规范

251

第四章

项目组织机构与人员配置

257

第一节

项目组织机构设置路径

257

第一条

明确项目组织架构层级与职能划分

257

第二条

设置专业管理部门并明确职责范围

261

第三条

建立部门间协作机制与沟通渠道

265

第二节

人员配置优化措施

271

第一条

制定各岗位人员配置标准与要求

271

第二条

确定关键岗位人员资质与经验要求

275

第三条

建立人员动态调配机制

283

第三节

质量管理实施策略

286

第一条

落实质量管理责任到具体岗位

286

第二条

制定质量管理人员工作规范

291

第三条

建立质量考核与反馈机制

297

第四节

安全管理保障体系

303

第一条

配备专职安全管理人员

303

第二条

明确安全管理岗位职责

308

第三条

建立安全培训与考核制度

312

第五节

进度管控执行方案

315

第一条

设置进度管理专员岗位

315

第二条

制定进度跟踪与预警机制

320

第三条

建立进度纠偏措施与预案

326

第五章

项目经理及技术负责人经验与表现

332

第一节

项目经理及技术负责人施工经验

332

第一条

项目经理过往类似项目案例分析与经验总结

332

第二条

技术负责人在智能化工程领域的专业技术背景与资质

337

第三条

项目经理和技术负责人在弱电智能化项目中的协同管理经验

343

第四条

针对本项目的施工难点与应对策略的经验分享

348

第二节

述标表现展示

354

第一条

述标内容的结构设计与重点突出策略

354

第二条

对本项目特点、难点的理解与针对性解决方案阐述

360

第三条

项目经理和技术负责人在述标中的角色分工与配合

365

第四条

述标过程中对甲方关注点的预判与回应措施

370

第六章

管理人员劳动合同及社保缴纳

376

第一节

管理人员劳动合同管理措施

376

第一条

劳动合同签订与备案流程

376

第二条

合同条款的合法性与合规性保障

379

第三条

合同期限与岗位匹配性管理

382

第二节

社保缴纳管理制度

386

第一条

社保账户设立与维护

386

第二条

缴纳基数与比例的合规性控制

391

第三条

缴纳时限与凭证管理

394

第三节

人员信息管理体系建设

399

第一条

管理人员档案建立与更新机制

399

第二条

信息真实性核查流程

403

第三条

动态监管与预警机制

407

第四节

合规性保障措施

410

第一条

定期审计与自查制度

410

第二条

异常情况处理预案

415

第三条

法律风险防控措施

418

第七章

赶工期施工人员组织能力

423

第一节

赶工期施工人员组织能力总体部署

423

第一条

制定详细的赶工计划与人员调配方案

423

第二条

明确各阶段人员需求与进场时间节点

426

第三条

建立动态人员管理机制与应急预案

431

第二节

赶工期施工人员具体组织措施

435

第一条

项目管理人员24小时值班制度

435

第二条

施工班组两班倒工作机制安排

438

第三条

关键工序专业技工储备方案

444

第四条

后勤保障人员配套服务措施

448

第三节

赶工期施工人员效率提升策略

452

第一条

实施分区段流水作业组织方式

452

第二条

建立激励机制提高工人积极性

456

第三条

强化技术交底确保一次成优

459

第四条

加强现场协调减少窝工现象

463

第四节

赶工期施工人员安全保障体系

468

第一条

夜间施工照明与防护措施

468

第二条

高温天气防暑降温安排

472

第三条

特殊时段安全监护制度

477

第四条

劳动保护用品及时供应

482

第八章

资金保障能力

487

第一节

资金保障能力路径

487

第一条

资金垫付能力评估与规划

487

第二条

资金来源渠道及稳定性分析

491

第三条

工程款支付计划与节点控制

495

第四条

应急资金储备方案

501

第五条

资金使用效率优化措施

506

第六条

财务风险预警机制

512

第二节

资金管理实施措施

515

第一条

项目专项资金管理制度

515

第二条

资金流向监控体系

519

第三条

成本控制与核算流程

524

第四条

税费筹划与合规管理

528

第五条

资金周转率提升策略

533

第六条

财务报表定期审查机制

539

第九章

作业班组结构组成

544

第一节

作业班组结构组成路径

544

第一条

直接管理模式实施措施

544

第二条

小班组承包模式管理策略

548

第三条

大班组承包模式管理方案

554

第四条

班组管理模式选择与评估机制

560

第二节

劳务用工管理体系

565

第一条

工人考勤管理制度

565

第二条

工作量核算与薪酬计算方法

569

第三条

班组长责任制实施方案

575

第四条

班组绩效考核评估体系

580

第三节

项目用工风险控制措施

585

第一条

农民工工资支付保障方案

585

第二条

劳动合同签订与备案流程

588

第三条

社保缴纳与劳动关系管理

593

第四条

用工纠纷预防与处理机制

597

第四节

现场施工人员组织方案

601

第一条

施工班组配置计划

601

第二条

技术工人等级评定标准

607

第三条

特殊工种持证上岗要求

612

第四条

班组间协作配合机制

617

第十章

实名制实施方案与工资保障措施

624

第一节

实名制实施方案的路径

624

第一条

制定实名制管理制度,明确管理流程与职责分工

624

第二条

建立工人信息采集系统,确保人员信息真实完整

627

第三条

配置专职实名制管理人员,负责日常监督与数据维护

631

第四条

实施施工现场门禁系统管理,采用人脸识别技术进行考勤

635

第五条

建立实名制管理台账,定期更新并报送相关部门

638

第二节

农民工工资保障措施的策略

641

第一条

设立农民工工资专用账户,确保资金专款专用

641

第二条

制定工资支付管理办法,明确支付流程与时限要求

643

第三条

建立工资保证金制度,防范欠薪风险

647

第四条

实行银行代发工资模式,直接将工资发放至工人账户

651

第五条

定期开展工资支付情况检查,及时发现并解决问题

655

第三节

责任落实与监督管理体系

659

第一条

明确各级管理人员的工资支付管理责任

659

第二条

建立欠薪预警机制,制定应急预案

661

第三条

开展实名制与工资支付管理培训

665

第四条

接受主管部门监督检查,及时整改问题

669

第五条

建立投诉处理机制,妥善解决工资纠纷

673

第十一章

质量保证体系与管理机构

676

第一节

质量保证体系的构建路径

676

第一条

建立完善的质量管理制度与流程

676

第二条

明确各层级质量管理职责与权限

681

第三条

制定全过程质量控制要点与检查标准

685

第二节

质量管理组织机构的设置措施

691

第一条

组建专业的质量管理团队架构

691

第二条

配备充足的现场技术管理人员

695

第三条

确保质量管理人员专业能力达标

699

第三节

质量目标管理体系的实施策略

703

第一条

制定项目总体质量目标与分解指标

703

第二条

建立质量目标考核与评估机制

709

第三条

实施质量目标动态监控与调整

711

第四节

现场质量管理实施要点

716

第一条

施工准备阶段的质量预控措施

716

第二条

施工过程中的质量监督检查

723

第三条

工程验收环节的质量把关要点

729

第十二章

安全保证体系与文明施工措施

734

第一节

安全保证体系构建路径

734

第一条

安全管理组织架构设计与职责划分

734

第二条

安全生产责任制落实方案

739

第三条

安全教育培训计划与实施措施

743

第四条

安全检查制度建立与执行要点

747

第二节

安全管理制度建设措施

752

第一条

安全生产标准化管理制度制定

752

第二条

危险源辨识与风险评估机制

756

第三条

应急预案编制与演练方案

761

第四条

安全考核与奖惩制度实施细则

767

第三节

安全技术方案保障策略

771

第一条

施工现场临时用电安全技术方案

771

第二条

高处作业安全防护技术措施

775

第三条

交叉作业安全协调方案

781

第四条

特种设备安全管理要点

785

第四节

文明施工措施实施体系

790

第一条

现场围挡与标识设置标准

790

第二条

扬尘控制与环境保护措施

794

第三条

材料堆放与场地整洁管理方案

800

第四条

生活区卫生管理规范

805

第五节

安全管理人员配置方案

810

第一条

安全管理团队组建与岗位设置

810

第二条

安全员资质要求与能力评估

814

第三条

安全巡查机制与值班制度

818

第四条

安全管理档案建立与维护

822

第十三章

设计优化与成本节约建议

827

第一节

设计优化建议

827

第一条

分析现有设计方案,提出智能化系统集成优化方案

827

第二条

针对弱电各子系统提出管线综合优化措施

831

第三条

优化机房工程布局及设备配置方案

836

第四条

提出施工图深化设计优化要点

841

第二节

工期优化建议

845

第一条

制定智能化工程施工进度网络计划

845

第二条

提出工序穿插作业优化方案

849

第三条

规划关键线路工期压缩措施

854

第四条

制定交叉作业协调管理机制

859

第三节

质量提升建议

864

第一条

建立智能化工程质量管控体系

864

第二条

制定关键工序质量控制要点

869

第三条

提出系统调试与验收标准优化方案

875

第四条

规划质量通病防治措施

880

第四节

成本节约建议

886

第一条

分析工程量清单,提出材料设备选型优化方案

886

第二条

制定施工过程成本控制措施

891

第三条

规划资源节约与循环利用方案

897

第四条

提出施工工艺改进降本措施

903

工程关键项目理解与技术方案

工程关键项目理解与技术方案总体概述

本工程关键项目识别与分析方法

(1) 基于系统功能完整性与集成复杂度的识别路径

在时尚潮流港项目一期工程中,弱电智能化系统的覆盖范围广、子系统数量多,涵盖建筑设备管理、安防门禁、综合布线、UPS供电、智能照明、会议系统等十余个专业系统。面对如此高密度的功能集成需求,关键项目的识别首先从“系统功能闭环性”出发,判断哪些子系统直接关系到整体运行的稳定性与用户体验的核心诉求。例如,建筑设备管理系统(BA)作为楼宇运行的大脑,承担着对空调、给排水、变配电等机电设备的集中监控与能效优化任务,其数据采集准确性、控制逻辑合理性以及与其他系统的联动响应能力,直接影响后期运维效率和节能目标达成。因此,在识别过程中,将具备中枢控制属性、跨系统接口密集、故障容错率低的系统列为关键项目。同时,结合设计图纸中的信号流向图与系统拓扑结构,采用“功能依赖矩阵”进行量化评估:横向列出各子系统,纵向标注其输入输出接口类型及对接方,通过交叉比对得出每个系统的耦合度得分。得分高于阈值的系统(如BA系统、综合布线主干网、机房工程)自动进入关键项目清单。

进一步地,引入“失效影响等级评估法”(FMEA延伸模型),针对每个候选系统模拟典型故障场景,评估其对安全、运营、能耗、用户感知等方面的影响程度。以紧急报警及求助系统为例,一旦发生通信中断或响应延迟,可能导致突发事件处置滞后,存在重大安全隐患;而IPTV系统虽涉及用户体验,但局部故障不影响整体建筑运行,故优先级相对较低。该方法不仅帮助筛选出真正意义上的关键项目,也为后续资源倾斜提供依据。在此基础上,建立动态更新机制——随着施工推进和现场条件变化,定期组织技术团队复核关键项目清单,确保识别结果始终贴合实际进展。

(2) 依托BIM协同平台的空间冲突预判与施工可实施性分析

本项目涉及1#至7#楼及地下车库的多栋单体建筑,各楼栋之间既有独立功能分区,又需实现智能化系统的统一调度与数据共享。在此背景下,关键项目的识别不能仅停留在功能层面,还需深入空间维度,考察系统部署的实际可行性。为此,全面应用BIM(Building Information Modeling)技术构建三维信息模型,将所有弱电系统的管线走向、设备安装位置、桥架路由等要素精确建模,并与土建、结构、暖通、给排水等专业模型进行整合碰撞检测。通过这一过程,提前暴露潜在的空间冲突问题,尤其是吊顶内空间紧张区域、管井交汇处、强弱电交叉段等高风险部位。

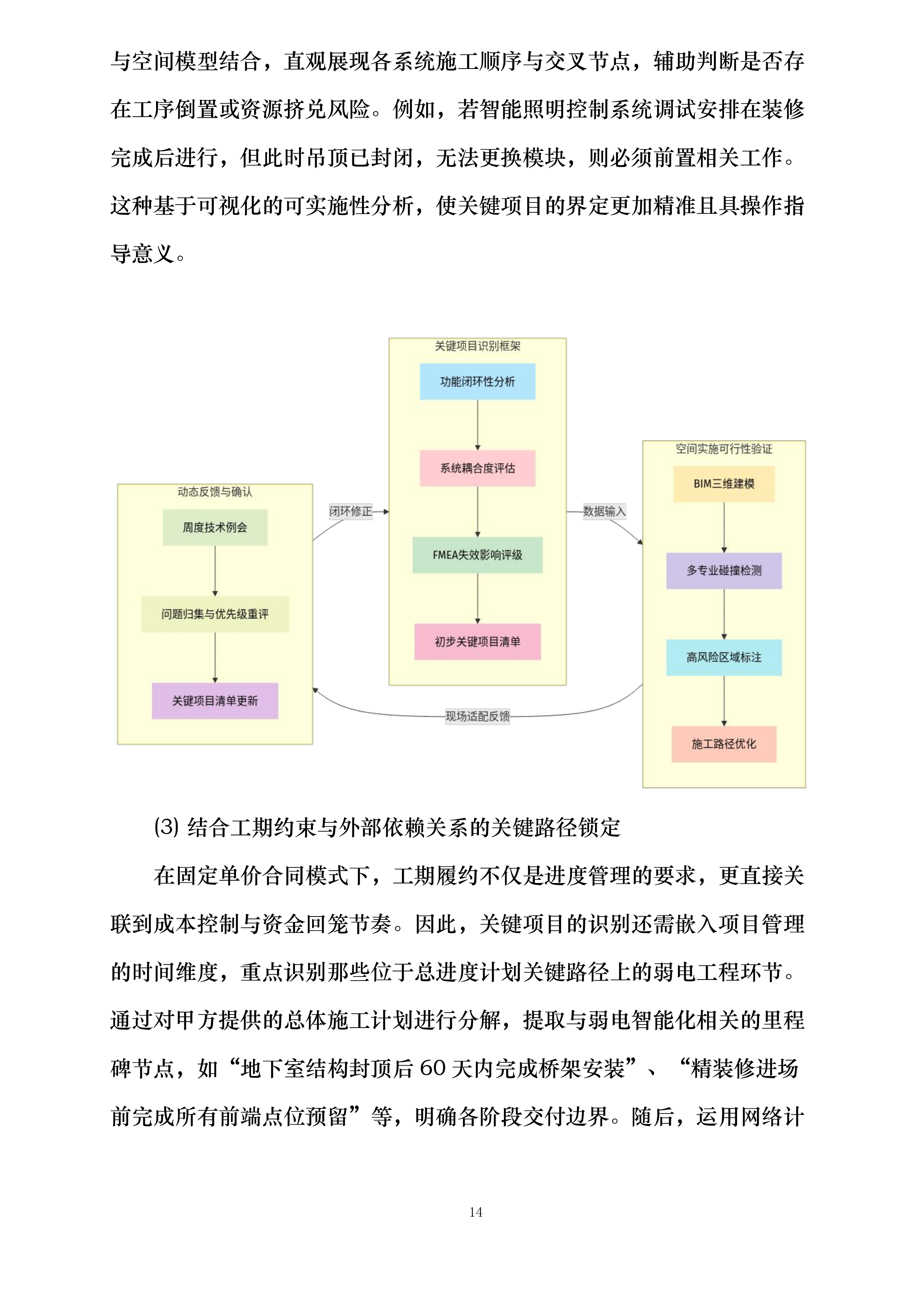

以地下车库的车位引导系统为例,该系统需在每排车位上方安装超声波探测器或视频识别终端,同时配套布置电源线与信号线缆。若未提前规划桥架路径与安装高度,极易与通风管道、喷淋支管发生干涉,导致返工或降低探测精度。借助BIM模型,可在虚拟环境中模拟不同布点方案的效果,对比遮挡率、信号覆盖盲区、维护通道预留等情况,最终选定最优实施方案。更重要的是,此类分析过程本身也成为识别关键工序的重要手段——凡是需要高度协调、空间受限、调整成本高的作业内容,均被标记为关键控制点。此外,利用BIM模型导出4D施工进度模拟,将时间轴与空间模型结合,直观展现各系统施工顺序与交叉节点,辅助判断是否存在工序倒置或资源挤兑风险。例如,若智能照明控制系统调试安排在装修完成后进行,但此时吊顶已封闭,无法更换模块,则必须前置相关工作。这种基于可视化的可实施性分析,使关键项目的界定更加精准且具操作指导意义。

(3) 结合工期约束与外部依赖关系的关键路径锁定

在固定单价合同模式下,工期履约不仅是进度管理的要求,更直接关联到成本控制与资金回笼节奏。因此,关键项目的识别还需嵌入项目管理的时间维度,重点识别那些位于总进度计划关键路径上的弱电工程环节。通过对甲方提供的总体施工计划进行分解,提取与弱电智能化相关的里程碑节点,如“地下室结构封顶后60天内完成桥架安装”、“精装修进场前完成所有前端点位预留”等,明确各阶段交付边界。随后,运用网络计划技术绘制双代号时标网络图,标注每项工作的最早开始时间、最迟结束时间及自由时差。

发现若干直接影响竣工验收周期的工作包具有零浮动时间,属于绝对关键路径组成部分。例如,机房工程中的UPS系统安装与调试,必须在消防控制室投入使用前完成供电保障,否则将阻碍整个安防系统的联调测试;又如综合布线系统的主干光缆敷设,若因竖井施工延误未能按时贯通,将连锁影响语音、数据、监控等多个子系统的设备接入。这类对外部条件高度依赖且自身工期刚性的任务,自然成为关键项目。与此同时,还特别关注“隐性依赖”关系——某些工作看似不在主线,但由于涉及第三方审批或特殊材料采购周期长,实际构成潜在瓶颈。比如光纤入户系统的运营商接入审批流程通常耗时较长,尽管现场施工量不大,但若不提前启动报装程序,可能拖累整栋楼的交付备案。

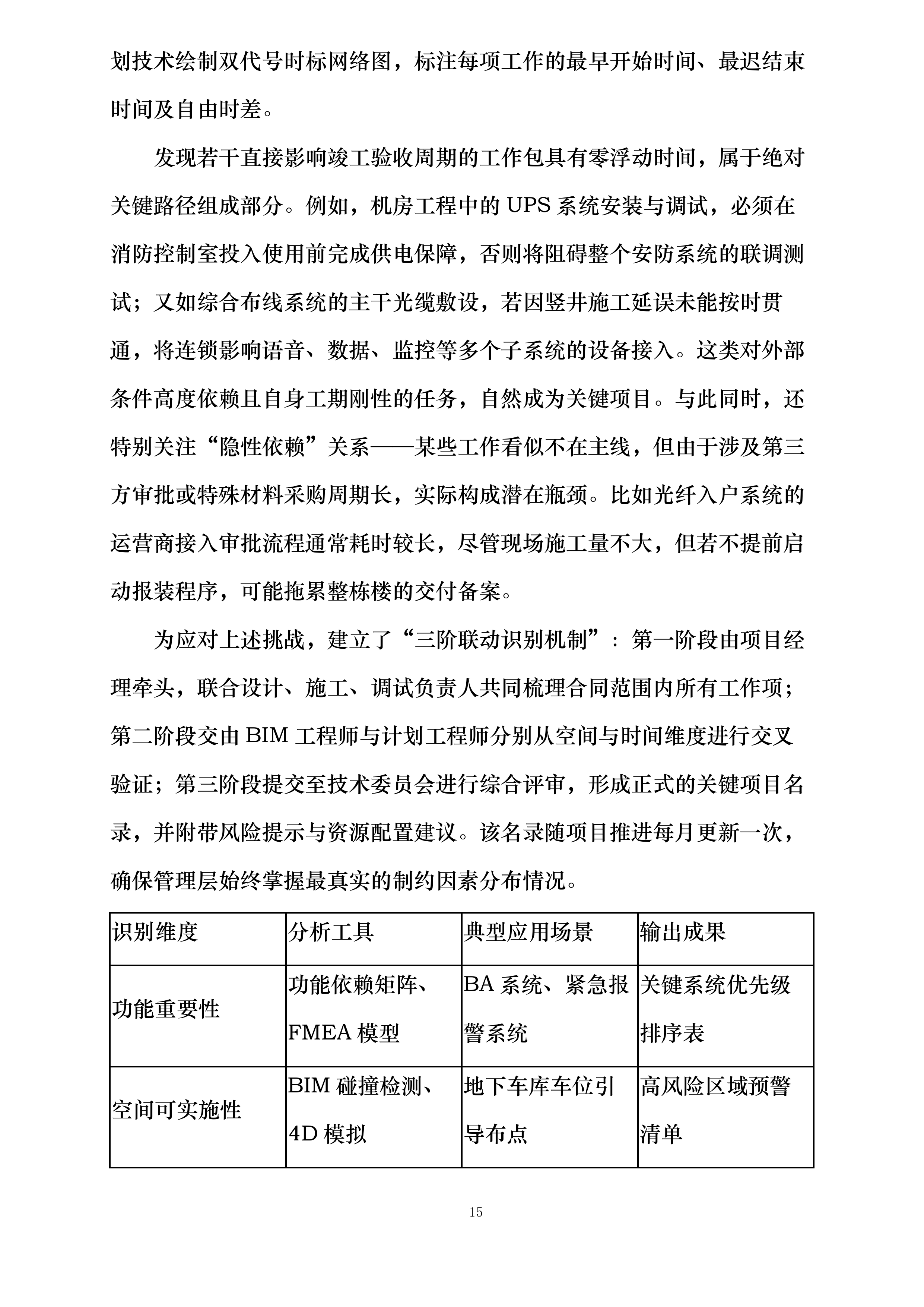

为应对上述挑战,建立了“三阶联动识别机制”:第一阶段由项目经理牵头,联合设计、施工、调试负责人共同梳理合同范围内所有工作项;第二阶段交由BIM工程师与计划工程师分别从空间与时间维度进行交叉验证;第三阶段提交至技术委员会进行综合评审,形成正式的关键项目名录,并附带风险提示与资源配置建议。该名录随项目推进每月更新一次,确保管理层始终掌握最真实的制约因素分布情况。

识别维度

分析工具

典型应用场景

输出成果

功能重要性

功能依赖矩阵、FMEA模型

BA系统、紧急报警系统

关键系统优先级排序表

空间可实施性

BIM碰撞检测、4D模拟

地下车库车位引导布点

高风险区域预警清单

工期关键性

时标网络图、甘特图

机房UPS安装、主干布线

关键路径任务清单

外部依赖性

接口责任矩阵、审批流程图

光纤入户运营商对接

前置事项跟踪台账

(4) 多层级专家会审与全过程动态校准机制

尽管已有成熟的分析工具支持,但关键项目的识别本质上是一项兼具技术判断与经验决策的复合型任务,单纯依赖软件模型难以覆盖所有不确定性因素。为此,设立三级技术审查机制,确保识别过程兼具科学性与灵活性。初级审查由现场技术负责人执行,聚焦于日常施工中暴露出的问题苗头,如某栋楼门禁读卡器频繁离线、某区域网络延迟突增等现象,及时上报异常数据并提出初步判断。中级审查由公司总部技术支持中心组织,每月召开专题会议,调取各楼栋的施工日志、质量巡检记录、调试报告等资料,结合远程监控平台数据分析趋势性问题,评估是否需调整关键项目范围。高级审查则由外聘行业专家组成顾问组,每季度开展一次深度诊断,重点关注系统集成效果、新技术应用风险、规范更新带来的合规压力等战略性议题。

在整个项目周期中,坚持“识别—验证—调整—再识别”的闭环逻辑。每当出现重大设计变更、施工界面调整或新发现的技术难题时,立即触发重新评估流程。例如,在4#楼施工过程中发现原定用于安放弱电间的位置被结构调整占用,导致水平布线距离超出规范限值,随即启动应急评审,判定“弱电间迁移方案设计”为新增关键项目,并同步调整后续设备部署计划。这种动态校准机制有效避免了“一评定终身”的僵化弊端,使关键项目管理体系始终保持敏锐响应能力。

更为重要的是,所有识别结果均与资源配置挂钩。一旦某项工作被列入关键项目清单,即自动触发资源保障预案:优先调配资深技术人员驻场、增加巡检频次、预留备用设备与材料、开通快速审批通道等。同时,在进度报表中单独设立“关键项目完成率”指标,纳入绩效考核体系,形成管理闭环。通过这套融合定量分析与定性判断、兼顾静态规则与动态调整的识别方法,确保对本工程中最核心、最敏感、最具影响力的施工内容始终保持精准掌控。

关键项目实施的技术路线规划

(1) 技术路线的顶层设计与系统集成逻辑

在时尚潮流港项目一期工程中,弱电智能化系统的实施并非孤立子系统的简单堆砌,而是以建筑功能需求为核心、以系统协同运行为目标的复杂技术集成过程。技术路线的顶层设计首先基于对各智能化子系统功能边界与交互关系的深入分析,明确系统间的数据流向、控制逻辑与物理接口标准。例如,建筑设备管理系统(BA)需与智能照明系统、空调通风系统、电梯控制系统实现数据联动;而安防门禁系统则需与电子巡更、视频监控、紧急报警系统形成统一安防平台。为此,采用“平台化+模块化”的技术架构思路,构建以综合布线系统为物理基础、以智能化专网为信息通道、以中央管理平台为核心的集成体系。该平台支持OPC、BACnet、Modbus等多种通信协议转换,确保异构系统间的无缝对接。同时,在设计阶段即引入BIM模型进行管线综合排布模拟,提前识别机电冲突点,优化桥架走向与设备安装空间,避免后期返工。通过建立统一的数据编码规则与设备命名规范,保障系统调试阶段的信息一致性,为后续运维提供可追溯的技术底图。

(2) 分阶段推进策略与关键技术节点把控

整个技术路线划分为四个递进式实施阶段:设计深化、施工准备、现场实施与系统集成。每个阶段设置关键控制节点,并配套相应的技术审查机制。在设计深化阶段,重点完成施工图与招标图的差异分析,针对地下车库车位引导系统的超声波探测器布局密度、IPTV系统终端带宽分配等易被忽视的细节进行专项复核。组织多专业联合图纸会审,邀请甲方、监理及土建单位参与,确保预留预埋位置准确无误。进入施工准备阶段后,立即启动主要设备的厂家技术对接,特别是UPS电源系统与机房工程之间的接地方式协调、光纤入户系统与运营商接入标准匹配等问题,必须在订货前达成一致。对于会议系统中的音频处理主机与投影显示设备的兼容性测试,采取“样机实测”方式提前验证。现场实施阶段严格执行“样板引路”制度,选取1#楼标准层作为智能化施工样板区,涵盖综合布线、门禁读头安装、照明控制面板布设等内容,经各方验收合格后再全面铺开。此阶段同步开展隐蔽工程影像记录,利用移动端APP实时上传管线敷设照片至项目管理平台,确保过程可查。最后的系统集成阶段采用“自下而上、逐层聚合”的调试方法,先完成各单体建筑内部系统联调,再通过园区级核心交换机实现跨楼宇数据互通,最终接入统一管理平台完成全场景功能演示。

(3) ...

时尚潮流港项目一期工程弱电智能化投标方案.docx