大熊猫国家公园阿坝片区野生动物专项调查(一期)项目投标方案

第一章 项目技术服务方案

5

第一节 项目背景

5

一、 项目实施意义

5

二、 调查目标设定

16

三、 项目区域概况

33

第二节 项目工作内容

55

一、 川金丝猴专项调查

55

二、 豹种群专项调查

67

三、 调查技术方法应用

80

第三节 项目工作流程

95

一、 前期准备阶段

95

二、 外业调查实施

123

三、 内业数据处理

138

四、 成果编制提交

150

第四节 项目组织及人员安排

171

一、 组织架构搭建

171

二、 核心人员岗位职责

188

三、 人员资质保障

202

第五节 各项工作时间进度安排

215

一、 前期准备阶段时间规划

215

二、 外业调查进度计划

235

三、 内业处理与成果编制

247

第六节 后勤保障措施

258

一、 交通出行保障

258

二、 野外装备配置

270

三、 食宿生活安排

290

四、 安全医疗保障

302

第二章 项目保障措施

316

第一节 进度保障措施

316

一、 总体进度计划制定

316

二、 阶段性进度控制策略

332

三、 进度跟踪与纠偏机制

345

四、 不可抗力应对预案

362

第二节 安全保障措施

381

一、 野外调查操作规程

382

二、 安全装备配备标准

398

三、 安全培训与演练实施

416

四、 野外作业安全管理制度

431

第三节 质量保障措施

444

一、 质量管理体系构建

445

二、 调查数据标准规范

464

三、 过程质量检查机制

475

四、 质量缺陷处理流程

490

第四节 应急保障措施

495

一、 应急预案体系建设

495

二、 应急联络响应机制

515

三、 应急物资储备管理

537

四、 紧急撤离与集合安排

557

第三章 后续服务

570

第一节 后续服务方案

570

一、 服务响应时效机制

570

二、 主动巡检服务安排

576

三、 服务体系构建

582

四、 服务过程记录管理

604

第二节 后续服务保障承诺

614

一、 固定服务网点设置

614

二、 专职服务团队配置

622

三、 全天候服务热线保障

640

四、 服务人员能力提升

648

第三节 资料归档管理措施

658

一、 资料分类归档制度

658

二、 服务过程资料归档

676

三、 资料安全管理机制

688

四、 资料查阅服务规范

694

项目技术服务方案

项目背景

项目实施意义

珍稀物种保护价值

种群数量掌握

分布范围确定

明确川金丝猴和豹在阿坝片区的分布范围,对珍稀物种保护意义重大。有助于划定重点保护区域,减少人类活动对其栖息地的干扰,为它们创造相对安全的生存空间。了解分布范围的动态变化,能够及时发现潜在的威胁因素,如栖息地被侵占、人类活动的扩张等,从而采取相应的保护措施,保护珍稀物种的生存空间。确定分布范围可以为合理规划国家公园的功能分区提供依据,实现保护与发展的平衡,使国家公园的建设既能保护好珍稀物种,又能满足人类的合理需求。

川金丝猴

豹

栖息地评估

对川金丝猴和豹的栖息地进行评估,能够深入了解其适宜的生存环境。通过评估栖息地的质量和完整性,有助于发现栖息地面临的问题,如森林砍伐、水土流失等,进而采取针对性的措施进行改善,提高栖息地的承载能力,为珍稀物种提供更丰富的食物和更适宜的居住条件。通过栖息地评估,可以确定关键的生态廊道和连接点,促进物种的交流和扩散,增强种群的遗传多样性,使珍稀物种能够更好地适应环境变化。

生态廊道

威胁因素分析

分析川金丝猴和豹面临的主要威胁因素,如人类活动、栖息地破坏、气候变化等,有助于制定有效的应对策略。识别威胁因素的来源和影响程度,能够采取针对性的措施减少威胁,保护珍稀物种的生存安全。例如,对于人类活动造成的威胁,可以加强监管和宣传教育;对于栖息地破坏,可以进行生态修复和保护。通过对威胁因素的长期监测和分析,可以及时调整保护策略,适应不断变化的环境条件。以下是一些常见威胁因素及其影响和应对措施的表格:

威胁因素

影响

应对措施

人类活动

干扰动物生活、破坏栖息地

加强监管、宣传教育

栖息地破坏

减少生存空间、食物资源

生态修复、保护

气候变化

影响栖息地环境、食物供应

加强监测、适应性管理

濒危状况评估

保护策略制定

根据濒危状况评估结果,制定针对性的保护策略至关重要。可以建立自然保护区,为川金丝猴和豹提供安全的栖息场所;加强执法力度,打击非法捕猎和破坏栖息地的行为;开展人工繁育,增加种群数量。制定科学合理的保护策略,能够提高保护工作的效率和效果,促进珍稀物种的种群恢复。定期评估保护策略的实施效果,根据实际情况进行调整和优化,确保保护策略的有效性和适应性,使珍稀物种能够在不断变化的环境中得到持续保护。

保护资源分配

依据濒危等级和保护需求,合理分配保护资源,确保资源的有效利用。优先将资源投入到濒危程度较高、保护价值较大的物种和区域,如核心栖息地、繁殖地等,提高保护资源的效益。通过合理的资源分配,可以避免资源的浪费和滥用,实现保护资源的可持续利用。以下是一个保护资源分配的表格示例:

保护区域

濒危等级

资源分配重点

核心栖息地

高

加强监测、栖息地保护

繁殖地

高

人工繁育支持、安全保障

缓冲区

中

生态修复、宣传教育

保护效果监测

建立保护效果监测体系,定期对川金丝猴和豹的种群数量、分布范围、栖息地状况等进行监测。通过监测保护效果,及时发现保护工作中存在的问题,如种群数量下降、栖息地质量恶化等,采取相应的措施进行改进。根据监测结果评估保护策略的有效性,为调整保护策略提供科学依据,确保珍稀物种得到持续有效的保护。可以采用先进的监测技术,如红外相机、卫星遥感等,提高监测的准确性和效率。

红外相机

保护措施制定

栖息地保护

加强对川金丝猴和豹栖息地的保护,是保护珍稀物种的关键。划定自然保护区和生态廊道,减少人类活动对栖息地的破坏,为它们提供安全的栖息环境。实施栖息地恢复和重建项目,如植树造林、湿地恢复等,改善栖息地的质量和生态环境,提高栖息地的适宜性。加强对栖息地的监测和管理,及时发现和处理栖息地面临的问题,如森林火灾、病虫害等,确保栖息地的安全和稳定。

人工繁育

开展川金丝猴和豹的人工繁育研究,建立人工繁育基地,增加种群数量。优化人工繁育技术和管理模式,提高人工繁育的成功率和幼体的成活率。例如,提供适宜的饮食、环境和医疗护理。适时开展人工放归活动,将人工繁育的个体放归到适宜的栖息地,增强野外种群的活力。在放归前,要对放归个体进行适应性训练,提高其生存能力。

生态补偿

建立生态补偿机制,对因保护珍稀物种而受到经济损失的当地居民进行补偿,提高他们参与保护的积极性。合理确定生态补偿标准和方式,确保补偿资金的公平、公正和有效使用。可以采用现金补偿、实物补偿、就业机会等多种方式。通过生态补偿,促进保护与发展的协调,实现生态效益和经济效益的双赢,使当地居民从保护工作中受益,从而更加积极地参与到保护工作中来。

生态系统平衡维护

食物链稳定作用

植物群落影响

川金丝猴的取食行为会影响植物的生长和繁殖,促进植物群落的更新和演替。它们在取食过程中,会传播种子,有助于植物的扩散和分布,增加植物的多样性,提高生态系统的稳定性。豹对猎物的捕食压力会影响猎物的行为和分布,进而影响与猎物相关的植物群落结构和功能。例如,豹捕食食草动物,控制其数量,避免过度啃食植物,保护了植物群落的健康。

猎物数量调节

豹通过捕食控制猎物的数量,避免猎物过度繁殖对植物资源造成压力,维持生态系统的平衡。适度的捕食压力可以促使猎物进化出更适应环境的特征,提高整个生态系统的适应性和抗干扰能力。猎物数量的稳定也有助于维持其他生物的生存和繁衍,保障生态系统的生物多样性。例如,稳定的猎物数量可以为其他捕食者提供食物来源,促进生态系统的稳定运行。

生态系统服务

川金丝猴和豹的存在有助于提供生态系统服务,如土壤保持、水源涵养、气候调节等。它们参与生态系统的物质循环和能量流动,促进生态系统的正常运转,为人类提供了清洁的空气、水和其他自然资源。保护川金丝猴和豹,有助于维护生态系统的服务功能,保障人类的生存和发展。例如,它们的活动可以促进土壤肥力的提高,有利于植物的生长,从而更好地保持水土。

生物多样性促进

物种关联保护

川金丝猴和豹与许多其他物种存在着密切的生态关联,保护它们可以同时保护与之相关的其他物种。它们的栖息地也是许多鸟类、小型哺乳动物和昆虫的家园,保护它们的栖息地有助于保护这些物种的生存。维护物种之间的生态关系,促进生态系统的协同进化,提高生物多样性的水平。例如,川金丝猴的活动可以为一些鸟类提供栖息场所和食物来源,保护川金丝猴也就保护了这些鸟类。

生态过程维持

川金丝猴和豹参与了生态系统中的许多重要过程,如种子传播、授粉、养分循环等,对维持生态过程的正常运转起着关键作用。保护它们的生存环境,有助于保障这些生态过程的顺利进行,促进生态系统的健康发展。生态过程的稳定对于生物多样性的保护和生态系统的功能发挥至关重要。例如,川金丝猴传播种子,有助于植物的繁衍,促进了生态系统的物质循环。

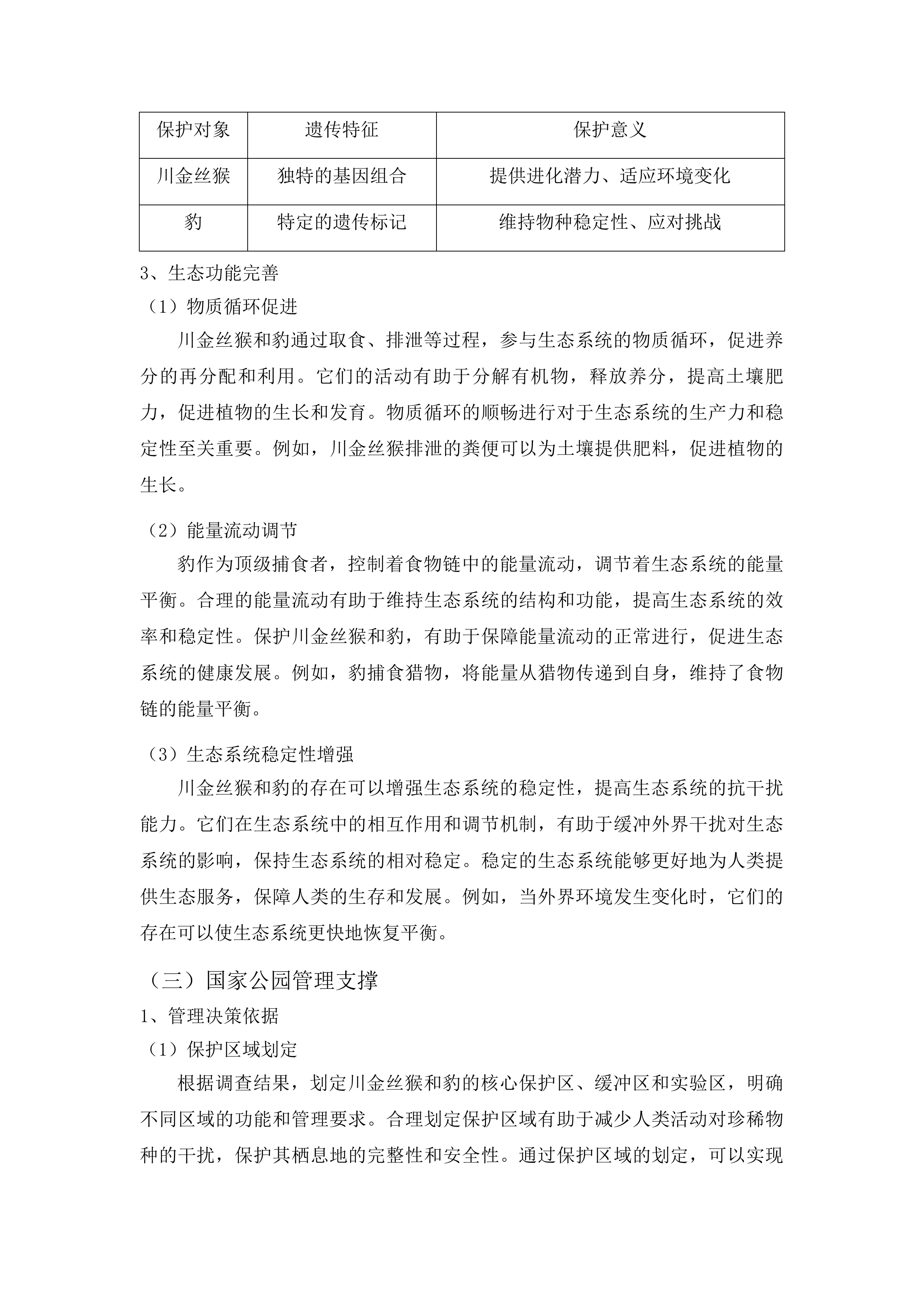

遗传多样性保护

川金丝猴和豹具有独特的遗传特征,保护它们有助于保护物种的遗传多样性。遗传多样性是物种适应环境变化和进化的基础,保护遗传多样性可以提高物种的生存能力和抗干扰能力。通过保护川金丝猴和豹的遗传资源,可以为未来的科学研究和物种保护提供重要的基因库。以下是一个关于遗传多样性保护的表格:

保护对象

遗传特征

保护意义

川金丝猴

独特的基因组合

提供进化潜力、适应环境变化

豹

特定的遗传标记

维持物种稳定性、应对挑战

生态功能完善

物质循环促进

川金丝猴和豹通过取食、排泄等过程,参与生态系统的物质循环,促进养分的再分配和利用。它们的活动有助于分解有机物,释放养分,提高土壤肥力,促进植物的生长和发育。物质循环的顺畅进行对于生态系统的生产力和稳定性至关重要。例如,川金丝猴排泄的粪便可以为土壤提供肥料,促进植物的生长。

能量流动调节

豹作为顶级捕食者,控制着食物链中的能量流动,调节着生态系统的能量平衡。合理的能量流动有助于维持生态系统的结构和功能,提高生态系统的效率和稳定性。保护川金丝猴和豹,有助于保障能量流动的正常进行,促进生态系统的健康发展。例如,豹捕食猎物,将能量从猎物传递到自身,维持了食物链的能量平衡。

生态系统稳定性增强

川金丝猴和豹的存在可以增强生态系统的稳定性,提高生态系统的抗干扰能力。它们在生态系统中的相互作用和调节机制,有助于缓冲外界干扰对生态系统的影响,保持生态系统的相对稳定。稳定的生态系统能够更好地为人类提供生态服务,保障人类的生存和发展。例如,当外界环境发生变化时,它们的存在可以使生态系统更快地恢复平衡。

国家公园管理支撑

管理决策依据

保护区域划定

根据调查结果,划定川金丝猴和豹的核心保护区、缓冲区和实验区,明确不同区域的功能和管理要求。合理划定保护区域有助于减少人类活动对珍稀物种的干扰,保护其栖息地的完整性和安全性。通过保护区域的划定,可以实现对珍稀物种的有效保护和科学管理。例如,核心保护区可以严格限制人类活动,为珍稀物种提供安全的栖息环境;缓冲区可以起到缓冲作用,减少外界干扰对核心保护区的影响;实验区可以进行科学研究和适度的开发利用。

资源分配优化

依据调查数据,优化国家公园的资源分配,将有限的资源投入到最需要保护和管理的区域和项目。合理分配人力、物力和财力资源,提高资源的利用效率,实现保护和管理的最佳效果。通过资源分配优化,可以更好地满足国家公园的保护和发展需求。例如,将更多的资源投入到核心保护区的监测和保护工作中,确保珍稀物种的生存安全。

管理策略调整

根据调查结果和管理效果评估,及时调整国家公园的管理策略和措施。针对存在的问题和不足,采取相应的改进措施,提高管理的科学性和有效性。动态调整管理策略,适应不断变化的生态环境和保护需求。例如,如果发现某一区域的人类活动对珍稀物种的干扰较大,可以加强监管和限制措施;如果发现某一保护措施效果不佳,可以及时调整或改进。

规划制定参考

基础设施布局

在国家公园的基础设施布局中,充分考虑川金丝猴和豹的栖息地和活动范围,避免对其造成干扰。合理规划道路、建筑等基础设施的位置和走向,减少对生态环境的破坏。通过科学的基础设施布局,实现保护与发展的协调。例如,在规划道路时,可以避开珍稀物种的核心栖息地和活动路线;在建设建筑时,可以采用环保材料和节能技术,减少对环境的影响。

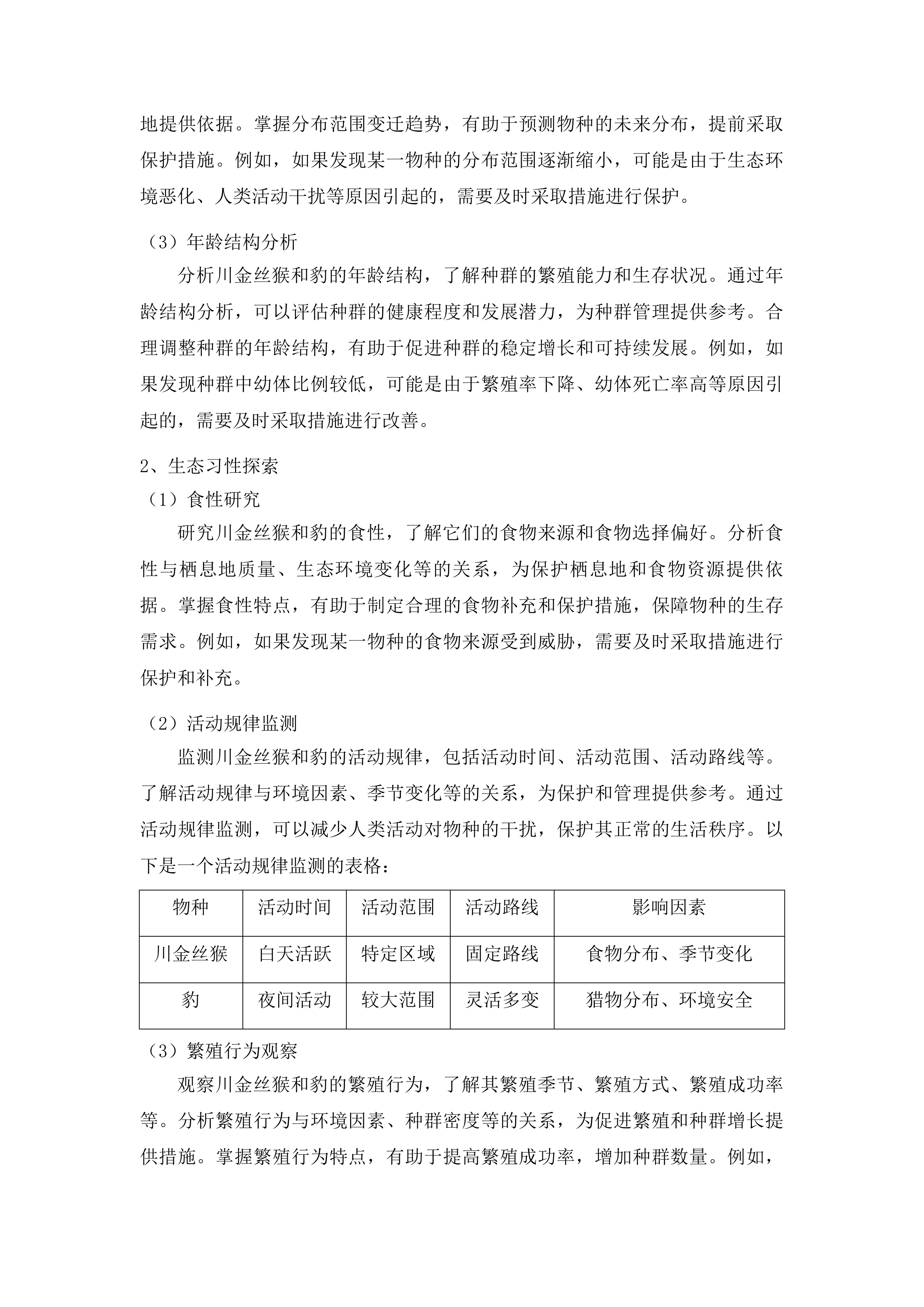

旅游开发规划

在旅游开发规划中,以保护珍稀物种为前提,合理确定旅游线路和景点,控制游客数量和活动范围。开发生态旅游项目,提高游客的环保意识,促进旅游与保护的良性互动。通过科学的旅游开发规划,实现国家公园的生态、社会和经济效益的统一。以下是一个旅游开发规划的表格:

旅游区域

旅游项目

游客限制

环保措施

缓冲区

生态观光

每日限量

宣传教育、垃圾回收

实验区

科普体验

团队预约

环保培训、生态修复

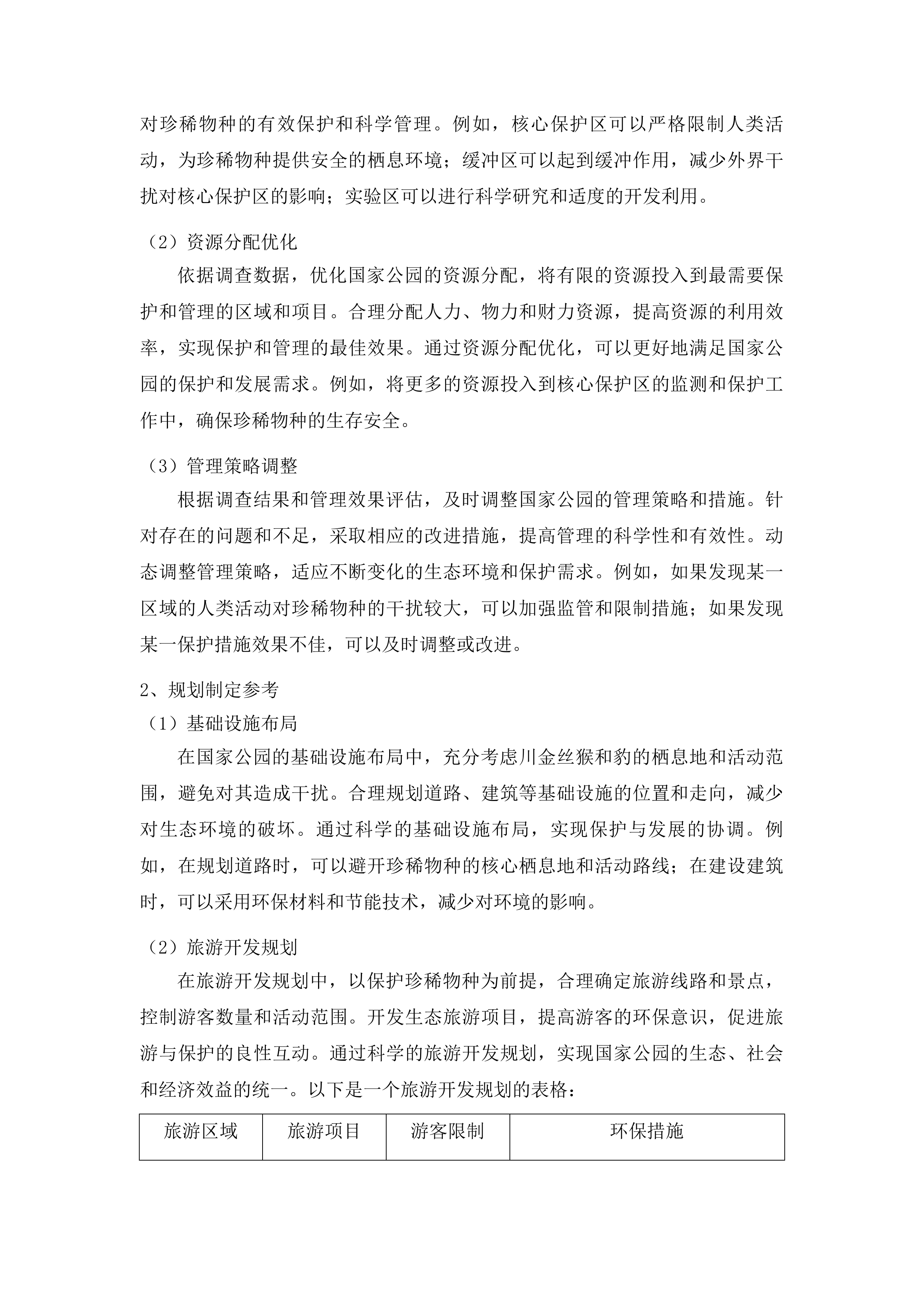

生态修复计划

根据调查结果,制定生态修复计划,对受损的栖息地进行修复和重建。采取植树造林、湿地恢复等措施,改善生态环境,提高栖息地的质量和适宜性。通过生态修复计划,促进国家公园的生态系统恢复和健康发展。例如,在栖息地遭到破坏的区域,种植适合当地生长的树木和植被,恢复生态平衡;对湿地进行保护和修复,提高湿地的生态功能。

样线调查

管理效果评估

指标体系建立

建立科学合理的管理效果评估指标体系,包括种群数量、栖息地质量、生态系统服务等方面的指标。明确各指标的评估方法和标准,确保评估结果的客观性和准确性。通过指标体系的建立,为管理效果评估提供科学依据。例如,对于种群数量指标,可以采用定期监测和统计的方法进行评估;对于栖息地质量指标,可以从植被覆盖、水源状况等方面进行评估。

定期评估开展

定期开展管理效果评估工作,及时掌握国家公园的生态状况和管理成效。根据评估结果,调整管理策略和措施,确保管理工作的有效性和适应性。定期评估有助于发现潜在的问题和风险,提前采取措施加以解决。以下是一个定期评估的表格:

评估周期

评估内容

评估方法

改进措施

每年

种群数量、栖息地质量

实地调查、数据分析

调整保护策略、加强管理

每两年

生态系统服务、管理效果

综合评估、专家评审

优化资源分配、完善制度

经验总结推广

总结管理效果评估中的经验教训,将成功的管理经验和做法进行推广和应用。通过经验总结推广,提高国家公园的整体管理水平,促进保护工作的深入开展。分享管理经验,加强与其他国家公园的交流与合作,共同推动野生动物保护事业的发展。例如,将某一国家公园在栖息地保护方面的成功经验推广到其他国家公园,提高整个行业的保护水平。

科学研究数据基础

种群动态研究

数量变化监测

定期对川金丝猴和豹的种群数量进行监测,分析数量变化的趋势和原因。了解数量变化与环境因素、人类活动等的关系,为制定保护措施提供参考。通过数量变化监测,可以及时发现种群面临的威胁,采取相应的措施进行保护。例如,如果发现种群数量下降,可能是由于栖息地破坏、食物短缺等原因引起的,需要及时采取措施进行改善。

分布范围变迁

研究川金丝猴和豹的分布范围变迁,了解其栖息地的变化情况和影响因素。分析分布范围变迁与生态环境变化、人类活动干扰等的关系,为保护栖息地提供依据。掌握分布范围变迁趋势,有助于预测物种的未来分布,提前采取保护措施。例如,如果发现某一物种的分布范围逐渐缩小,可能是由于生态环境恶化、人类活动干扰等原因引起的,需要及时采取措施进行保护。

年龄结构分析

分析川金丝猴和豹的年龄结构,了解种群的繁殖能力和生存状况。通过年龄结构分析,可以评估种群的健康程度和发展潜力,为种群管理提供参考。合理调整种群的年龄结构,有助于促进种群的稳定增长和可持续发展。例如,如果发现种群中幼体比例较低,可能是由于繁殖率下降、幼体死亡率高等原因引起的,需要及时采取措施进行改善。

生态习性探索

食性研究

研究川金丝猴和豹的食性,了解它们的食物来源和食物选择偏好。分析食性与栖息地质量、生态环境变化等的关系,为保护栖息地和食物资源提供依据。掌握食性特点,有助于制定合理的食物补充和保护措施,保障物种的生存需求。例如,如果发现某一物种的食物来源受到威胁,需要及时采取措施进行保护和补充。

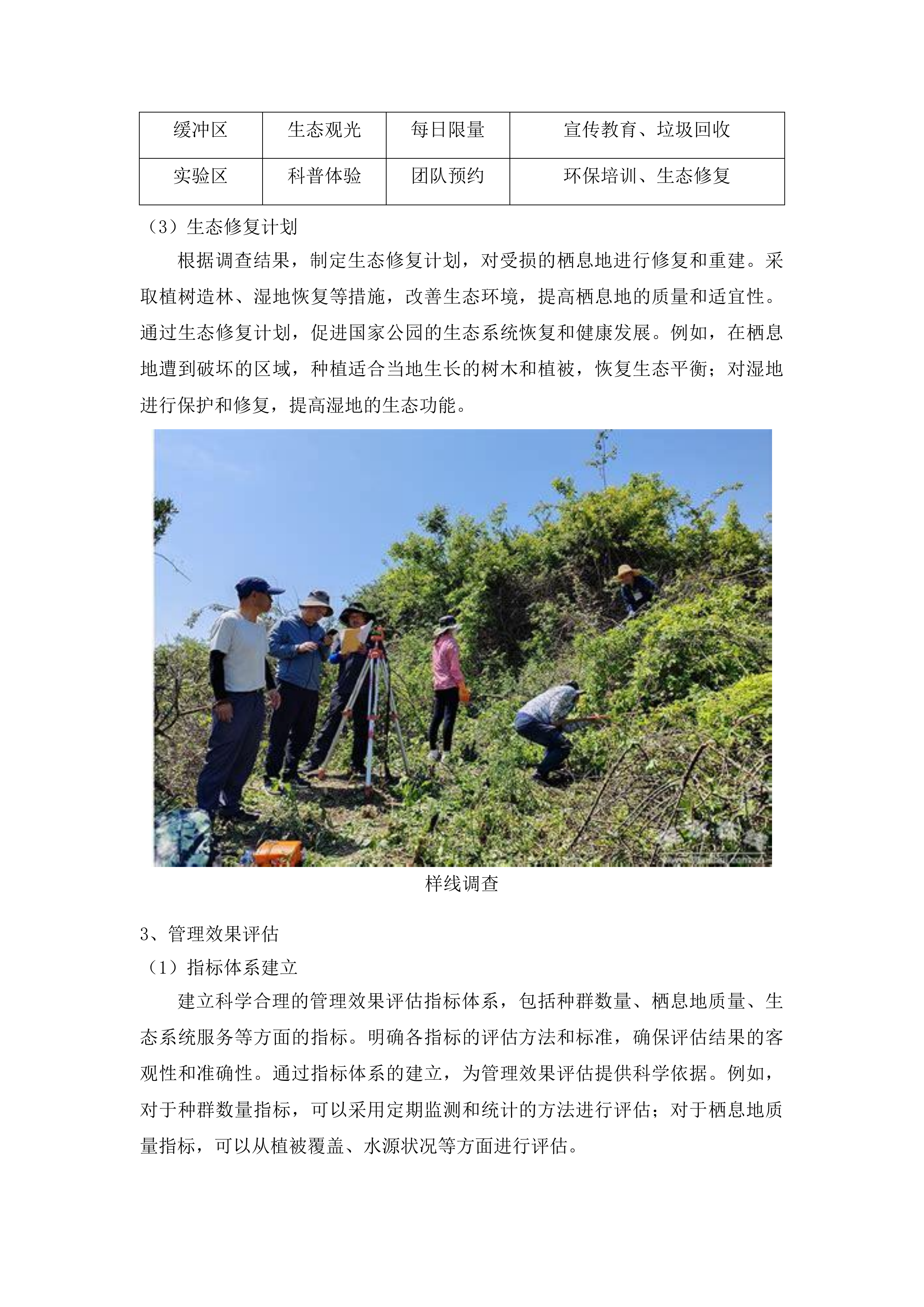

活动规律监测

监测川金丝猴和豹的活动规律,包括活动时间、活动范围、活动路线等。了解活动规律与环境因素、季节变化等的关系,为保护和管理提供参考。通过活动规律监测,可以减少人类活动对物种的干扰,保护其正常的生活秩序。以下是一个活动规律监测的表格:

物种

活动时间

活动范围

活动路线

影响因素

川金丝猴

白天活跃

特定区域

固定路线

食物分布、季节变化

豹

夜间活动

较大范围

灵活多变

猎物分布、环境安全

繁殖行为观察

观察川金丝猴和豹的繁殖行为,了解其繁殖季节、繁殖方式、繁殖成功率等。分析繁殖行为与环境因素、种群密度等的关系,为促进繁殖和种群增长提供措施。掌握繁殖行为特点,有助于提高繁殖成功率,增加种群数量。例如,如果发现某一物种的繁殖成功率较低,可能是由于环境不适宜、种群密度过大等原因引起的,需要及时采取措施进行改善。

保护理论发展

保护机制研究

研究川金丝猴和豹的保护机制,包括栖息地保护、种群管理、生态补偿等方面的机制。分析保护机制的有效性和存在的问题,提出改进和完善的建议。通过保护机制研究,提高保护工作的针对性和实效性。例如,研究栖息地保护机制,分析其在保护珍稀物种方面的作用和不足,提出改进措施,提高栖息地保护的效果。

策略制定依据

基于调查结果,制定科学合理的保护策略,为珍稀物种的保护提供指导。分析不同保护策略的优缺点和适用范围,选择最适合的保护策略。不断优化保护策略,适应不断变化的生态环境和保护需求。例如,根据调查结果发现某一物种的栖息地受到严重破坏,需要制定针对性的栖息地保护策略,同时结合种群管理和生态补偿等措施,提高保护效果。

理论体系完善

将调查研究成果纳入野生动物保护的理论体系,丰富和完善相关理论。通过理论体系的完善,提高保护工作的科学性和系统性。推动野生动物保护理论的创新和发展,为保护实践提供更有力的支持。例如,将川金丝猴和豹的生态习性、繁殖行为等研究成果纳入野生动物保护理论体系,为制定更科学的保护策略提供依据。

调查目标设定

种群数量精准掌握

川金丝猴数量统计

样线调查统计

按照规定的样线,对川金丝猴可能活动的区域进行详细调查,仔细记录川金丝猴的踪迹、毛发、粪便等相关信息以及数量。调查过程中,调查人员严格遵循既定的调查标准和方法,确保数据的准确性和完整性。对样线调查所获取的数据进行系统的整理和分析,运用科学的统计方法,确保数据的可靠性。依据样线调查的结果,结合相关的生态模型和经验,初步估算川金丝猴的种群数量,为后续的调查和保护工作提供基础数据。

川金丝猴调查

红外相机监测

根据川金丝猴的生态习性和活动规律,合理布设红外相机,确保覆盖川金丝猴可能活动的主要区域。在布设过程中,充分考虑地形、植被等因素,提高相机的监测效果。对红外相机拍摄的影像进行细致的分析,运用先进的图像识别技术和专业的知识,准确识别川金丝猴个体,记录其活动时间、行为特征等信息。通过对红外相机监测数据的深入分析,进一步验证和修正基于样线调查所估算的种群数量,提高数量统计的准确性。

红外影像分析

遗传数据辅助

采用非损伤性DNA调查技术,在川金丝猴活动区域收集其毛发、粪便等遗传样本。收集过程中,严格遵循相关的操作规程,确保样本的质量和安全性。对收集到的遗传样本进行专业的分析,运用分子生物学技术,了解川金丝猴的遗传结构、亲缘关系和种群动态。结合遗传数据和其他调查方法所获取的信息,更精准地确定川金丝猴的种群数量,为制定科学的保护策略提供有力支持。

DNA分析

豹个体数量确定

红外相机识别

根据文献和历史调查记录,以及适宜栖息环境等手段,综合确定豹在大熊猫国家公园范围内的潜在分布区域,并以此划定野外样线,合理布设红外相机。在相机的选择和安装上,充分考虑其性能和稳定性,确保能够准确捕捉豹的影像。对红外相机拍摄的影像进行仔细识别,通过分析豹的斑纹、体型等个体特征,确定豹的个体身份。通过对红外相机的长期监测数据进行统计和分析,准确统计豹的个体数量,为了解豹的种群现状提供重要依据。

样线调查核实

在样线调查过程中,调查人员保持高度的警觉,注意发现豹的踪迹和痕迹,如脚印、粪便、毛发等。对发现的豹的相关信息进行详细的核实和记录,包括发现的位置、时间、痕迹的特征等。结合样线调查的结果,对红外相机统计的个体数量进行验证。若两者结果存在差异,进一步分析原因,可能是调查方法的局限性或豹的活动范围变化等因素导致。通过这种相互验证的方式,提高豹个体数量统计的准确性。

豹踪迹核实

调查项目

调查结果

验证情况

样线调查发现豹的踪迹数量

XXX处

与红外相机监测到的活动区域部分吻合

样线调查发现豹的粪便数量

XXX份

经分析与红外相机识别的个体有对应关系

样线调查发现豹的毛发数量

XXX撮

通过DNA分析与红外相机监测个体相符

遗传数据补充

采用非损伤性DNA法,在豹的活动区域收集其粪便、毛发等遗传样本。收集样本时,严格遵循科学的采样方法,确保样本的质量和代表性。对收集到的遗传样本进行专业的分析,运用分子遗传学技术,了解豹的遗传多样性、亲缘关系和种群关系。结合遗传数据和其他调查方法所获取的信息,进一步准确确定豹的个体数量,为制定针对性的保护措施提供科学依据。

种群动态监测

定期调查实施

按照规定的时间间隔,如每半年或一年,开展川金丝猴和豹的种群数量调查。在每次调查中,严格采用一致的调查方法,包括样线调查、红外相机监测、遗传数据收集等,确保数据的可比性。调查人员对每次调查的数据进行详细记录,包括调查的时间、地点、方法、结果等信息,并进行系统的整理和分类。通过长期的定期调查,建立完善的种群数据库,为分析种群动态提供坚实的数据基础。

调查时间

调查物种

调查方法

种群数量

数据记录情况

20XXX年XXX月

川金丝猴

样线调查、红外相机监测

XXX只

详细记录踪迹、影像等信息

20XXX年XXX月

豹

红外相机识别、样线调查

XXX只

记录脚印、粪便等信息

20XXX年XXX月

川金丝猴

遗传数据收集、样线调查

XXX只

收集毛发、粪便进行分析

趋势分析研究

运用科学的统计方法,如时间序列分析、回归分析等,对种群数量的调查数据进行深入分析。通过分析数据的变化趋势,找出影响种群动态的因素,如栖息地变化、食物资源、人为干扰等。根据趋势分析的结果,建立种群动态模型,预测种群的未来发展态势。这有助于提前制定应对策略,保护川金丝猴和豹的种群稳定。

策略调整依据

根据种群动态监测的结果,及时调整保护措施和管理策略。若发现种群数量下降,采取相应的保护措施,如加强栖息地保护,划定更多的保护区,限制人类活动的范围;减少人为干扰,加强对非法捕猎、砍伐森林等行为的打击力度。同时,开展栖息地修复和改善工作,提高栖息地的质量和适宜性。通过这些措施,确保保护措施的有效性和针对性,促进川金丝猴和豹种群的健康发展。

栖息地现状评估

川金丝猴栖息地评估

植被类型分析

对川金丝猴栖息地内的植被类型进行全面调查,包括乔木、灌木、草本植物等。详细记录不同植被类型的种类、分布和生长状况。分析不同植被类型对川金丝猴生存和繁衍的影响,如乔木为其提供栖息和活动空间,灌木和草本植物为其提供食物资源。评估植被的覆盖度和多样性,高覆盖度和丰富的多样性有利于川金丝猴的生存和繁衍。通过这些分析,为栖息地保护提供科学参考,确定需要重点保护和恢复的植被类型。

植被类型

种类数量

分布区域

对川金丝猴的作用

乔木

XXX种

主要分布在山林中

提供栖息和活动空间

灌木

XXX种

分布在山林边缘和山谷

提供食物和隐蔽场所

草本植物

XXX种

分布在林间空地和山坡

为幼猴提供食物

食物资源调查

深入了解川金丝猴的食物种类和分布情况,包括果实、嫩叶、花等。通过实地观察、样本采集和分析等方法,确定不同季节川金丝猴的主要食物来源。评估食物资源的丰富程度和季节性变化,分析食物资源对川金丝猴种群数量和分布的影响。若食物资源丰富且稳定,有利于川金丝猴的生存和繁衍,种群数量可能增加;反之,可能导致种群数量下降或分布范围缩小。根据调查结果,制定合理的保护措施,如保护食物源植物,维护生态平衡。

水源状况评价

对川金丝猴栖息地内的水源分布和水质状况进行详细调查。记录水源的类型,如河流、溪流、水塘等,以及其位置和水量变化情况。评估水源对川金丝猴生存和活动的重要性,水源是川金丝猴生存不可或缺的条件,充足的清洁水源有利于其健康和繁衍。分析水源的稳定性和可持续性,考虑气候变化、人类活动等因素对水源的影响。为栖息地保护提供保障,如保护水源地,防止污染和过度开发。

水源类型

位置

水量变化情况

水质状况

对川金丝猴的重要性

河流

贯穿栖息地

季节性变化较大

良好

主要饮用水源

溪流

分布在山林中

相对稳定

清澈无污染

日常活动水源

水塘

低洼地带

受降水影响

需定期监测

补充水源

豹栖息地评估

地形地貌分析

对豹栖息地内的地形地貌特征进行全面调查,包括山地、森林、草原等。分析不同地形地貌对豹的活动和捕猎的影响,如山地提供了隐蔽和伏击的场所,森林为其提供了丰富的猎物资源和栖息环境。评估地形地貌的适宜性和安全性,适宜的地形地貌有利于豹的生存和繁衍,而不安全的地形可能增加其生存风险。根据分析结果,确定需要重点保护的地形地貌区域,为栖息地保护提供依据。

植被覆盖调查

详细了解豹栖息地内的植被覆盖情况,包括森林覆盖率、植被类型等。评估植被覆盖对豹的隐蔽和生存的重要性,茂密的植被可以为豹提供良好的隐蔽条件,便于其捕猎和躲避天敌。分析植被覆盖的变化趋势和影响因素,如人类活动、气候变化等。根据调查结果,采取相应的保护措施,如加强森林保护,防止植被破坏,维护豹的生存环境。

猎物资源评价

对与豹同域分布的野生动物种类、分布、数量等进行调查,了解豹的猎物资源状况。评估猎物资源的丰富程度和稳定性,丰富且稳定的猎物资源是豹生存和繁衍的关键。分析猎物资源对豹的生存和繁衍的影响,若猎物资源不足,可能导致豹的生存压力增大,甚至影响其种群数量。根据评价结果,制定增加猎物资源的措施,如保护猎物栖息地,控制猎物捕杀,促进生态平衡。

猎物种类

分布区域

数量估计

对豹的重要性

鹿类

森林和草原交界处

XXX只

主要猎物来源

野兔

开阔地带和山林边缘

XXX只

补充食物

鸟类

树林和湿地

XXX只

偶尔捕食对象

栖息地保护建议

保护措施制定

制定具体的栖息地保护措施,如设立保护区、限制人类活动等。明确保护措施的实施主体和责任,确保各项措施能够得到有效执行。建立栖息地保护的监督和评估机制,定期对保护措施的实施效果进行评估,及时发现问题并进行调整。通过这些措施,加强对川金丝猴和豹栖息地的保护,维护生态系统的平衡和稳定。

保护措施

实施主体

责任范围

监督方式

评估指标

设立保护区

相关政府部门

划定保护区范围,制定保护规则

定期巡查

栖息地面积、生态环境质量

限制人类活动

当地政府和管理机构

限制旅游开发、砍伐森林等活动

设立监测点

人类活动强度、干扰程度

建立监督和评估机制

专业监测团队

定期评估保护效果,提出改进建议

数据分析

种群数量变化、栖息地质量改善

干扰控制管理

加强对栖息地内人为干扰的控制和管理,如禁止非法捕猎、砍伐森林等。建立健全的监测体系,实时监测和评估人为干扰的程度和影响。根据监测结果,采取相应的措施减少人为干扰对栖息地的破坏,如加强执法力度,加大对违法行为的处罚力度,提高公众的保护意识。通过这些措施,保护川金丝猴和豹的栖息地,为其提供良好的生存环境。

干扰类型

监测指标

评估方法

控制措施

非法捕猎

捕猎工具发现数量、野生动物伤亡情况

实地巡查、红外相机监测

加强执法,设立举报奖励制度

砍伐森林

森林面积减少量、树木砍伐痕迹

卫星遥感监测、实地调查

严格审批,加强监管

旅游开发

游客数量、活动范围、对环境的破坏程度

问卷调查、现场观察

限制游客数量,划定旅游路线

修复改善工作

积极开展栖息地修复和改善工作,如植树造林、恢复水源等。制定详细的栖息地修复和改善计划和方案,明确目标、任务和实施步骤。组织专业的团队实施栖息地修复和改善项目,确保项目的质量和效果。通过这些工作,提高栖息地的质量和适宜性,为川金丝猴和豹的生存和繁衍创造更好的条件。

修复项目

计划目标

实施步骤

预期效果

植树造林

增加森林覆盖率,改善生态环境

选择适宜树种,进行种植和养护

提供更多栖息地和食物资源

恢复水源

保障水源的稳定和清洁

清理河道,建设水源保护设施

满足动物的饮水需求

改善栖息地结构

提高栖息地的多样性和适宜性

建设生态廊道,营造适宜的生态环境

促进动物的活动和交流

分布范围系统明确

川金丝猴分布确定

样线调查覆盖

按照规定的样线,对川金丝猴可能活动的区域进行全面调查。调查过程中,调查人员仔细记录样线调查中发现的川金丝猴的踪迹和活动迹象,如毛发、粪便、啃食痕迹等。根据样线调查的结果,结合相关的生态知识和地理信息,初步确定川金丝猴的分布范围。为了确保调查的全面性和准确性,样线的设置充分考虑了川金丝猴的生态习性、栖息地类型和地形地貌等因素。

红外相机监测

根据川金丝猴的可能分布区域,合理布设红外相机,确保覆盖其主要活动范围。对红外相机拍摄的影像进行详细分析,通过识别川金丝猴的个体特征和活动行为,确定其活动范围。结合红外相机的监测数据,进一步验证和修正基于样线调查所确定的川金丝猴的分布范围。在监测过程中,定期检查和维护红外相机,确保其正常运行,提高监测数据的质量。

历史数据参考

查阅历史分布调查记录,了解川金丝猴的历史分布情况。对历史数据进行系统的整理和分析,对比历史数据与当前调查结果的差异和变化。分析这些差异和变化的原因,可能是由于栖息地变化、人类活动影响等因素导致。结合历史数据和当前调查结果,更准确地确定川金丝猴的分布范围,为制定科学的保护策略提供依据。

豹分布范围划定

红外相机定位

根据文献和历史调查记录,以及适宜栖息环境等手段,综合确定豹在大熊猫国家公园范围内的潜在分布区域,并以此划定野外样线,合理布设红外相机。对红外相机拍摄的影像进行仔细分析,通过识别豹的斑纹、体型等特征,确定其活动范围。通过对红外相机的长期监测数据进行统计和分析,初步划定豹的分布范围。在布设红外相机时,充分考虑豹的活动规律和地形地貌等因素,提高定位的准确性。

样线调查核实

在样线调查过程中,调查人员注意发现豹的踪迹和痕迹,如脚印、粪便、毛发等。对发现的豹的相关信息进行详细的核实和记录,包括发现的位置、时间、痕迹的特征等。结合样线调查的结果,对红外相机划定的分布范围进行验证和修正。若发现样线调查结果与红外相机监测结果存在差异,进一步深入调查,分析原因,确保分布范围划定的准确性。

遗传数据辅助

采用非损伤性DNA法,在豹的活动区域收集其粪便、毛发等遗传样本。对收集到的遗传样本进行专业的分析,运用分子遗传学技术,了解豹的遗传结构和种群关系。结合遗传数据和其他调查方法所获取的信息,进一步准确划定豹的分布范围。遗传数据可以提供关于豹个体来源和扩散情况的信息,有助于更全面地了解其分布格局。

分布动态监测

定期调查实施

按照规定的时间间隔,如每半年或一年,开展川金丝猴和豹的分布范围调查。在每次调查中,采用一致的调查方法,包括样线调查、红外相机监测、遗传数据收集等,确保数据的可比性。对每次调查的数据进行详细记录和整理,建立完善的分布数据库。通过长期的定期调查,及时掌握川金丝猴和豹的分布动态变化。

趋势分析研究

运用科学的统计方法,对分布范围的调查数据进行深入分析。通过分析数据的变化趋势,找出影响分布动态的因素,如栖息地变化、食物资源、人为干扰等。根据趋势分析的结果,建立分布动态模型,预测分布的未来发展态势。这有助于提前制定应对策略,保护川金丝猴和豹的生存空间。

策略调整依据

根据分布动态监测的结果,及时调整保护措施和管理策略。若发现分布范围缩小,采取相应的保护措施,如加强栖息地保护,扩大保护区范围;减少人为干扰,改善生态环境。通过这些措施,确保保护措施的有效性和针对性,促进川金丝猴和豹种群的健康发展。

干扰因素全面分析

川金丝猴干扰分析

人为干扰调查

对川金丝猴栖息地内的人为活动情况进行全面调查,包括旅游开发、砍伐森林、非法捕猎等。通过实地观察、问卷调查、访谈等方法,了解人为活动的类型、强度和分布范围。评估人为干扰的程度和影响,分析人为干扰对川金丝猴生存和繁衍的影响,如破坏栖息地、减少食物资源、干扰其正常行为等。根据调查结果,为制定针对性的保护措施提供依据。

人为干扰类型

活动强度

分布范围

对川金丝猴的影响

旅游开发

高

部分栖息地周边

破坏栖息地,干扰正常行为

砍伐森林

中

山林区域

减少食物资源,影响栖息环境

非法捕猎

低

隐蔽区域

直接威胁生存

自然灾害评估

了解川金丝猴栖息地内可能发生的自然灾害,如地震、洪水、火灾等。收集历史资料和相关数据,分析自然灾害的发生频率和强度。评估自然灾害对川金丝猴栖息地和种群的影响,如破坏栖息地、导致食物短缺、造成个体伤亡等。根据评估结果,制定相应的应对措施,如建立灾害预警机制、加强栖息地恢复等。

干扰因素排序

根据调查和分析的结果,对川金丝猴的干扰因素进行排序。通过综合考虑干扰因素的程度、影响范围和发生频率等因素,确定主要干扰因素和次要干扰因素。为制定针对性的保护措施提供依据,优先解决主要干扰因素,减少其对川金丝猴的影响。

干扰因素

排序

主要影响方面

人为干扰(旅游开发)

1

栖息地破坏、行为干扰

自然灾害(洪水)

2

栖息地破坏、食物短缺

人为干扰(砍伐森林)

3

食物资源减少、栖息环境改变

豹干扰状况研究

人为干扰评估

对豹栖息地内的人为活动情况进行调查,如道路建设、矿产开发、放牧等。评估人为干扰的程度和影响,分析人为干扰对豹的生存和活动的影响,如破坏栖息地、干扰其捕猎活动、增加生存风险等。通过实地调查、数据分析等方法,了解人为活动的强度和范围,以及对豹的生态环境造成的破坏。根据评估结果,制定相应的管理措施,减少人为干扰对豹的影响。

猎物减少分析

了解豹的猎物资源状况,分析猎物减少的原因和影响。通过调查与豹同域分布的野生动物种类、数量和分布情况,评估猎物资源的丰富程度和稳定性。分析导致猎物减少的因素,如人类捕猎、栖息地破坏等。评估猎物减少对豹的生存和繁衍的影响,如食物短缺、生存压力增大等。根据分析结果,提出增加猎物资源的建议和措施,如保护猎物栖息地、控制捕猎行为等。

干扰因素控制

根据调查和分析的结果,制定针对豹的干扰因素控制措施。加强对人为干扰的管理和监督,如限制道路建设、矿产开发等活动的范围和强度,加强对放牧行为的规范。采取措施增加豹的猎物资源,如保护和恢复猎物栖息地,控制猎物捕杀。通过这些措施,减少干扰因素对豹的影响,促进其种群的健康发展。

干扰应对策略

监测预警机制

建立干扰因素监测和预警机制,及时发现干扰因素的变化情况。确定监测指标,如人为活动强度、猎物数量、栖息地质量等,并设定相应的预警阈值。当监测指标超过预警阈值时,及时发出预警信号。制定应急响应措施,如加强巡逻、调整保护策略等,以应对可能出现的干扰情况。通过建立完善的监测预警机制,提高对干扰因素的应对能力。

监测指标

预警阈值

预警信号

应急响应措施

人为活动强度

超过一定范围

红色预警

加强巡逻,限制活动

猎物数量

低于一定数量

黄色预警

增加猎物保护措施

栖息地质量

下降到一定程度

橙色预警

开展栖息地修复工作

减少干扰措施

采取措施减少人为干扰对野生动物的影响,如加强宣传教育,提高公众的保护意识,让公众了解野生动物的重要性和保护意义。制定法律法规,加强对非法捕猎、砍伐森林等行为的打击力度。开展栖息地保护和修复工作,提高野生动物的生存能力,如植树造林、恢复水源等。协调各方利益,共同保护野生动物,促进人与自然的和谐共处。

策略实施评估

定期对干扰应对策略的实施效果进行评估。通过收集和分析相关数据,如野生动物种群数量、栖息地质量、干扰因素强度等,评估策略的有效性。根据评估结果,调整和完善干扰应对策略,确保其能够持续有效地减少干扰因素对野生动物的影响。通过不断的评估和调整,提高保护工作的质量和效率。

保护措施科学制定

川金丝猴保护措施

栖息地保护

设立川金丝猴保护区或保护小区,明确保护区的范围和边界,加强对栖息地的保护和管理。限制人类活动对栖息地的干扰,如禁止非法捕猎、砍伐森林等行为,制定严格的法律法规和管理制度。开展栖息地修复和改善工作,如植树造林、恢复水源等,提高栖息地的质量和适宜性。通过这些措施,为川金丝猴提供良好的生存环境。

保护措施

具体内容

实施主体

预期效果

设立保护区

划定保护区范围,制定保护规则

相关政府部门

保护栖息地面积,维护生态平衡

限制人类活动

禁止非法捕猎、砍伐森林等

当地政府和管理机构

减少干扰,保障生存空间

栖息地修复和改善

植树造林、恢复水源等

专业团队

提高栖息地质量,增加食物资源

种群监测

建立川金丝猴种群监测体系,定期对种群数量、分布范围等进行调查和分析。采用样线调查、红外相机监测、遗传数据收集等方法,确保监测数据的准确性和可靠性。分析种群动态的变化趋势,及时发现种群面临的问题,如数量下降、分布范围缩小等。根据种群监测的结果,调整保护措施和管理策略,如加强栖息地保护、增加食物资源等,以促进川金丝猴种群的健康发展。

宣传教育

开展川金丝猴保护的宣传教育活动,通过多种渠道,如媒体宣传、科普讲座、实地参观等,提高公众的保护意识。加强对当地居民的宣传教育,让他们了解川金丝猴的生态价值和保护意义,促进人与自然的和谐共处。鼓励公众参与川金丝猴的保护工作,如志愿者活动、举报非法行为等。通过宣传教育,形成全社会共同保护川金丝猴的良好氛围。

豹保护方案制定

栖息地管理

确定豹的保护关键区域,如核心栖息地、迁徙廊道等,加强对栖息地的保护和管理。限制人类活动对栖息地的干扰,如禁止非法捕猎、砍伐森林等行为,制定严格的保护措施。开展栖息地修复和改善工作,如植树造林、恢复水源等,提高栖息地的质量和适宜性。通过这些措施,为豹提供良好的生存环境,促进其种群的繁衍和发展。

种群监测

建立豹种群监测体系,定期对种群数量、分布范围等进行调查和分析。采用红外相机识别、样线调查、遗传数据收集等方法,全面了解豹的种群动态。分析种群动态的变化趋势,及时发现种群面临的问题,如数量减少、分布范围缩小等。根据种群监测的结果,调整保护措施和管理策略,如加强栖息地保护、增加猎物资源等,以确保豹种群的稳定和发展。

监测方法

监测内容

监测频率

数据分析方法

红外相机识别

个体数量、活动范围

每月一次

图像分析、数据统计

样线调查

踪迹、粪便等

每季度一次

现场记录、数据分析

遗传数据收集

遗传多样性、亲缘关系

每年一次

分子生物学分析

猎物资源保障

采取措施增加豹的猎物资源,如保护和恢复猎物栖息地,防止栖息地破坏和退化。控制猎物捕杀,制定合理的捕猎限额和管理制度。监测猎物资源的变化情况,定期对猎物的种类、数量和分布进行调查和分析。确保猎物资源的稳定和充足,促进豹与猎物之间的生态平衡。通过这些措施,为豹提供足够的食物来源,保障其生存和繁衍。

保护措施实施监督

监督机制建立

制定保护措施实施监督制度和流程,明确监督的内容、方法和频率。明确监督主体和责任,确保监督工作的有效开展。建立监督信息反馈渠道,及时收集和处理监督过程中发现的问题。通过建立完善的监督机制,保障保护措施的有效实施。

实施情况检查

定期对保护措施的实施情况进行实地检查,检查栖息地保护、种群监测、宣传教育等工作的开展情况。评估保护措施的实施效果,如栖息地质量是否改善、种群数量是否稳定等。通过实地检查和评估,及时发现保护措施实施过程中存在的问题,为调整和完善保护策略提供依据。

检查项目

检查内容

检查方法

评估指标

栖息地保护

保护区范围、植被覆盖、水源状况

实地勘察、卫星遥感

栖息地面积、生态环境质量

种群监测

种群数量、分布范围、健康状况

样线调查、红外相机监测

种群动态变化

宣传教育

宣传活动开展情况、公众认知度

问卷调查、访谈

公众保护意识提高程度

问题解决处理

及时发现和解决保护措施实施过程中存在的问题,对发现的问题进行深入分析和研究,找出问题的根源和影响因素。提出解决方案,如调整保护策略、加强管理力度等。确保保护措施的顺利实施和野生动物的有效保护。通过及时解决问题,不断提高保护工作的质量和效果。

问题类型

问题描述

解决方案

责任主体

解决期限

栖息地破坏

部分区域存在非法砍伐森林现象

加强执法力度,开展栖息地修复

当地政府和管理机构

XXX个月

种群数量下降

监测发现川金丝猴数量减少

增加食物资源,加强保护措施

专业保护团队

XXX个月

公众保护意识不足

部分居民对保护工作不理解

加强宣传教育,开展科普活动

宣传部门

XXX个月

项目区域概况

阿坝片区地理特征

地形地貌特点

山地特征描述

阿坝片区多山地,山地地势起伏较大,山峰林立,高低错落,形成了复杂多样的地形结构。这种独特的山地地形为野生动物提供了多样的栖息空间,不同的山峰、山谷和山坡区域,满足了不同野生动物对栖息环境的需求。

山地地形

不同海拔高度的山地环境差异明显,从低海拔的温暖湿润区域到高海拔的寒冷干燥区域,生态条件各不相同,有利于多种生物生存繁衍。在低海拔地区,植被丰富,食物资源充足,适合一些对环境要求较高的野生动物生存;而在高海拔地区,虽然环境较为恶劣,但也有一些适应高寒环境的物种在此栖息。

湿地植被

山地的地形也影响了气候和降水的分布,对生态系统产生重要作用。山脉的阻挡使得气流上升,形成降水,导致山地的迎风坡降水较多,而背风坡降水较少。这种降水分布的差异,进一步影响了植被的分布和生长,从而对整个生态系统的结构和功能产生影响。

河谷地形状况

片区内河谷地形较为发育,河谷为动物提供了水源和迁徙通道。河谷地带水源充足,不仅为动物提供了直接的饮用水源,还滋养了丰富的植被,为动物提供了食物来源。同时,河谷的开阔地形也为动物的迁徙提供了便利条件,使得它们能够在不同的区域之间自由移动。

河谷地形

河谷周边的植被丰富,是野生动物觅食和栖息的重要场所。河谷的土壤肥沃,水分充足,有利于各种植物的生长,形成了多样化的植被群落。这些植被为野生动物提供了丰富的食物和栖息环境,吸引了众多的动物在此聚集。

河谷的开阔地形也影响了局部的气候和生态环境。河谷地区相对较为温暖湿润,与周边的山地环境形成了明显的差异。这种独特的气候条件,为一些特殊的生物物种提供了生存空间,促进了生物多样性的发展。

河谷名称

水源情况

周边植被类型

对动物的作用

XXX河谷

水源丰富,有常年流淌的河流

以阔叶林和草地为主

提供水源、食物和栖息场所,是动物迁徙的重要通道

YYY河谷

水源较充足,有季节性溪流

以针叶林和灌木丛为主

为动物提供部分水源和食物,是部分动物的栖息地

ZZZ河谷

水源相对较少,有间歇性水流

以草本植物和少量灌木为主

在干旱季节为动物提供临时水源,是一些耐旱动物的活动区域

地势总体趋势

整体地势呈现出一定的高低起伏趋势,这种地势变化有利于形成不同的生态区域。地势的高低差异导致了气候、土壤和植被等生态因素的变化,从而形成了山地、河谷、平原等不同的生态景观。

地势的变化影响了热量和水分的分布,从而影响生物的分布。在高海拔地区,气温较低,降水较多,适合耐寒植物的生长;而在低海拔地区,气温较高,降水较少,适合耐旱植物的生长。这种生物分布的差异,反映了生态系统对地势变化的适应。

特殊的地势造就了丰富的生态系统类型。不同的地势区域拥有独特的生态环境和生物群落,形成了多样化的生态系统。这些生态系统相互依存、相互影响,共同构成了阿坝片区复杂而稳定的生态格局。

气候条件概述

气温变化规律

阿坝片区气温随季节和海拔高度变化明显,不同季节气温差异较大。冬季气温较低,寒冷的气候使得许多动物进入冬眠状态,以减少能量消耗;夏季气温相对温和,适宜各种生物的生长和繁殖。

气温的变化影响了植物的生长周期和动物的活动规律。在春季,随着气温的升高,植物开始发芽生长,为动物提供了丰富的食物资源;而在秋季,气温逐渐降低,植物开始落叶,动物也开始为过冬做准备。

不同海拔高度的气温差异,导致了植被的垂直分布。在低海拔地区,气温较高,植被以阔叶林为主;而在高海拔地区,气温较低,植被以针叶林和高山草甸为主。

草原植被

季节

低海拔地区气温范围

高海拔地区气温范围

对生物的影响

春季

10℃-20℃

5℃-15℃

植物发芽生长,动物开始活跃,繁殖活动增加

夏季

20℃-30℃

15℃-25℃

生物生长旺盛,食物资源丰富,是动物繁殖的高峰期

秋季

10℃-20℃

5℃-15℃

植物开始落叶,动物储存食物,为过冬做准备

冬季

0℃-10℃

-5℃-5℃

许多动物进入冬眠状态,植物生长缓慢

降水分布特点

降水分布不均,不同区域降水量存在差异,影响了植被的分布和生长。在降水较多的地区,植被生长茂盛,以森林和草地为主;而在降水较少的地区,植被相对稀疏,以荒漠和半荒漠为主。

降水集中在某些季节,对生态系统的水分补给起到关键作用。在雨季,大量的降水使得河流和湖泊水位上升,为水生生物提供了丰富的生存空间;同时,也为植物的生长提供了充足的水分。

降水的变化也影响了河流和湖泊的水位,为水生生物提供了生存环境。在干旱季节,河流和湖泊水位下降,一些水生生物可能会面临生存危机;而在雨季,水位上升,水生生物的生存空间得到扩大。

区域

年降水量范围

降水集中季节

对植被的影响

东部地区

800-1200毫米

夏季

植被以森林和草地为主,生长茂盛

中部地区

400-800毫米

夏季和秋季

植被以草原和灌木丛为主,生长较为稀疏

西部地区

200-400毫米

春季和秋季

植被以荒漠和半荒漠为主,生长极为稀疏

气候类型特点

具有多种气候类型,复杂的气候类型为生物多样性提供了基础。不同的气候类型适合不同的生物生存,使得阿坝片区拥有丰富的野生动植物资源。

不同气候类型下的生态系统各具特色,孕育了丰富的野生动植物资源。在温带季风气候区,植被以落叶阔叶林为主,动物种类丰富;而在高山高原气候区,植被以高山草甸和针叶林为主,动物适应了寒冷的环境。

气候类型的变化也影响了生态系统的稳定性和适应性。当气候发生变化时,一些生物可能无法适应新的环境,从而导致种群数量减少甚至灭绝;而另一些生物则可能通过进化和适应来生存下来。

气候类型

分布区域

气候特点

生态系统特色

温带季风气候

东部地区

夏季高温多雨,冬季寒冷干燥

植被以落叶阔叶林为主,动物种类丰富

高山高原气候

高海拔地区

气温低,降水少,昼夜温差大

植被以高山草甸和针叶林为主,动物适应寒冷环境

亚热带季风气候

南部地区

夏季高温多雨,冬季温和少雨

植被以常绿阔叶林为主,生物多样性较高

水文情况介绍

主要河流分布

阿坝片区内有众多主要河流,河流为野生动物提供了丰富的水源。河流的存在使得周边地区的生态环境得到改善,吸引了大量的动物前来栖息和觅食。

河流的分布影响了周边的生态环境和生物多样性。河流两岸的植被生长茂盛,为动物提供了丰富的食物和栖息场所;同时,河流也是许多水生生物的栖息地,促进了生物多样性的发展。

河流的流量和水质也对水生生物的生存和繁衍至关重要。稳定的流量和良好的水质为水生生物提供了适宜的生存环境,保证了它们的正常生长和繁殖。

河流名称

河流长度

流量情况

对生物的影响

XXX河

XXX公里

流量较大,常年稳定

为周边动物提供水源,是许多水生生物的栖息地

YYY河

YYY公里

流量较小,有季节性变化

在雨季为动物提供水源,旱季部分河段干涸

ZZZ河

ZZZ公里

流量适中,水质较好

为水生生物提供良好的生存环境,促进生物多样性发展

湖泊湿地状况

存在一定数量的湖泊和湿地,湖泊湿地是众多候鸟和水生动植物的栖息地。湖泊湿地的水域面积广阔,水深适中,为候鸟提供了停歇和觅食的场所;同时,也为水生动植物提供了丰富的生存空间。

湿地的生态功能对调节气候、净化水质等起到重要作用。湿地能够吸收和储存大量的水分,调节河流的流量,减少洪水的发生;同时,湿地中的植物能够吸收和分解污染物,净化水质。

湖泊湿地的面积和生态状况也影响了周边生态系统的稳定性...

大熊猫国家公园阿坝片区野生动物专项调查(一期)项目投标方案.docx