吉林省哈达山水利枢纽工程等工程项目占用乾安县域内草原恢复草原植被项目投标方案

第一章 内容完整性和编制水平

5

第一节 项目总体概述

5

一、 项目背景阐述

5

二、 恢复目标与规范依据

16

三、 主要工作内容说明

22

第二节 编制目录

33

一、 投标文件章节划分

33

二、 内容对应关系说明

43

三、 评审便利化设计

56

第三节 总体布置

65

一、 实施地点部署方案

65

二、 施工流程阶段衔接

77

三、 资源调配计划制定

89

第二章 施工方案与技术措施

100

第一节 施工内容

100

一、 土地平整工程

100

二、 植被恢复工程

113

三、 辅助设施建设

119

第二节 施工方法

133

一、 土地整治工艺

133

二、 植被建植技术

157

三、 辅助工程施工

169

第三节 施工流程

183

一、 前期准备阶段

183

二、 主体施工阶段

198

三、 后期养护阶段

214

第三章 质量管理体系与措施

220

第一节 质量管控目标

220

一、 施工质量验收合格率目标

220

二、 项目质量量化指标体系

234

第二节 质量管理制度

244

一、 材料进场检验管理制度

244

二、 施工过程质量控制规范

256

三、 质量事故处理管理办法

277

第三节 质量管理组织结构

287

一、 质量管理责任体系

287

二、 质量管理协作流程

304

第四章 安全管理体系与措施

317

第一节 安全管理目标

317

一、 总体安全管控指标

317

二、 规范符合性目标

334

第二节 安全管理制度

348

一、 安全生产责任体系

348

二、 安全日常管理制度

364

第三节 安全技术措施

383

一、 施工专项安全防护

383

二、 安全技术保障体系

402

第五章 环境保护管理体系与措施

417

第一节 环境管理体系

417

一、 环境保护管理组织架构

417

二、 环保管理流程制定

438

三、 环保检查与考核机制

450

第二节 环境保护措施

465

一、 扬尘控制专项措施

466

二、 噪音污染防治办法

478

三、 固体废弃物管理方案

490

四、 水体保护技术措施

510

第三节 环境管理目标

532

一、 扬尘排放控制指标

532

二、 噪音限值管控目标

551

三、 施工废弃物回收目标

558

第六章 工程进度计划与措施

575

第一节 进度计划

575

一、 施工进度横道图设计

575

二、 网络图关键路径分析

593

第二节 阶段目标

608

一、 前期准备阶段目标设定

608

二、 土地整理阶段验收标准

621

三、 播种阶段质量控制目标

631

四、 养护阶段效果评估指标

649

第三节 进度组织管理措施

662

一、 进度管理责任体系构建

662

二、 进度动态监控机制建立

681

三、 资源保障与应急措施

694

第七章 资源配备计划

705

第一节 施工机械设备情况

705

一、 播种机配置详情

705

二、 翻耕机资源安排

715

三、 运输车辆使用计划

728

第二节 劳动力安排计划

739

一、 机械操作工配置

739

二、 绿化种植工安排

753

三、 辅助工管理计划

764

第三节 原材料进场计划

776

一、 种子采购供应

776

二、 肥料资源管理

787

三、 土壤改良材料安排

798

第八章 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

811

第一节 成品保护原则

811

一、 责任分工机制

811

二、 全流程保护规范

821

第二节 成品保护制度

844

一、 日常巡检管理

844

二、 责任奖惩办法

854

第三节 工程保修措施与承诺

861

一、 保修服务承诺

861

二、 植被恢复保障

873

第九章 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

888

第一节 处理措施

888

一、 草原恢复现场应急处理流程

888

二、 应急责任人分工体系

904

第二节 应急预案

924

一、 草原植被恢复专项应急预案

924

二、 应急演练组织实施计划

937

第三节 抵抗风险的措施

960

一、 草原恢复风险识别评估

961

二、 风险动态监控机制

972

第十章 施工现场平面图

990

第一节 施工区域划分

990

一、 材料堆放区规划

990

二、 机械设备停放区设置

999

三、 作业施工区划分

1013

第二节 平面布局合理性

1026

一、 现场地形适配设计

1026

二、 施工交通组织规划

1039

三、 施工流程优化布局

1044

第三节 施工配套设施配备

1063

一、 临时办公生活区布置

1063

二、 水电接入系统规划

1073

三、 安全警示标识配置

1085

内容完整性和编制水平

项目总体概述

项目背景阐述

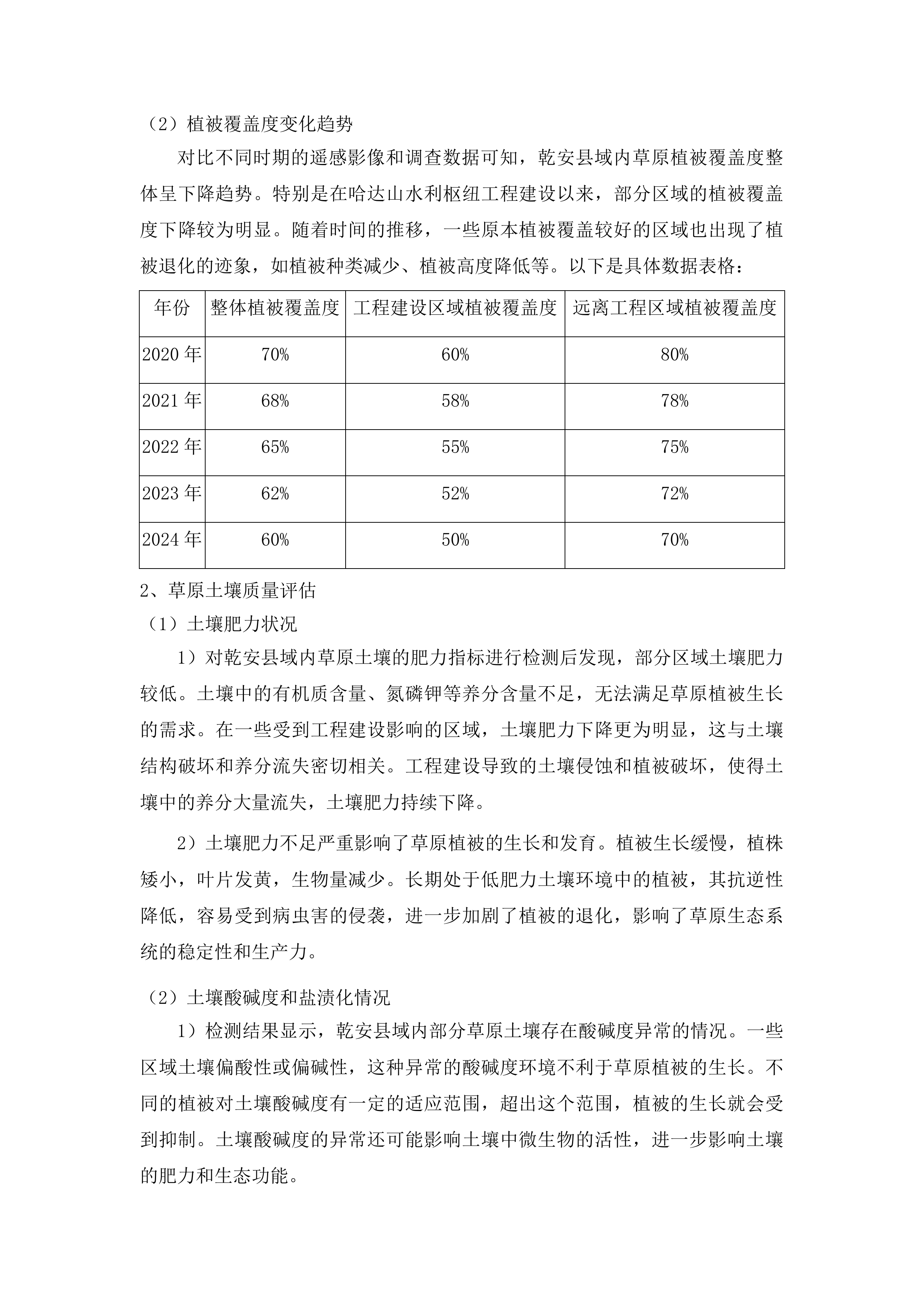

哈达山水利枢纽工程影响分析

工程对草原生态的影响

植被破坏情况

1)哈达山水利枢纽工程的建设与运营,极大可能直接破坏了乾安县域内草原的植被。在施工过程中,土地开挖、堆填等活动大面积开展,致使大量植被被铲除和掩埋。这使得草原原有的植被群落遭受严重破坏,许多原生植被消失,植被的物种组成和结构发生了巨大改变,对草原生态系统的稳定性产生了深远影响。

2)工程建设显著改变了草原的水文条件,部分区域地下水位出现下降或上升的情况。对于依赖特定地下水位生存的植被而言,这种变化极为不利。地下水位下降会导致植被缺水,生长受到抑制,甚至逐渐死亡;而地下水位上升则可能引发土壤过湿,影响植被根系的呼吸和养分吸收,同样会造成植被退化,破坏了草原植被的生态平衡。

草原植被破坏

动物栖息地改变

1)草原植被的严重破坏,使得以草原为栖息地的动物失去了赖以生存的食物来源和栖息场所。许多动物不得不迁移寻找新的生存环境,导致一些动物种群数量急剧减少。长此以往,某些物种甚至可能在该区域消失,这将对草原生态系统的生物多样性造成不可挽回的损失,破坏了生态系统的食物链和食物网结构。

2)工程建设形成的人工设施和道路等,如同一道道屏障,分割了草原生态系统。这些设施阻碍了动物的正常迁徙和活动,使得动物的活动范围受限,难以获取足够的食物和水源。这不仅影响了动物的正常生存和繁衍,还可能导致近亲繁殖等问题,进一步降低了动物种群的质量和生存能力。

工程对草原土壤的影响

土壤结构变化

1)施工过程中的机械碾压和挖掘,对草原土壤的原有结构造成了严重破坏。原本疏松多孔的土壤变得紧实,孔隙度大幅降低。这直接影响了土壤的通气性和透水性,使得土壤中的氧气含量减少,根系呼吸受阻,同时也不利于水分的下渗和储存,导致土壤容易积水或干旱,严重影响了草原植被的生长和恢复。

2)工程建设导致土壤侵蚀加剧,大量肥沃的表土流失。表土是土壤中养分最为丰富的部分,表土的流失使得土壤肥力急剧下降。缺乏足够的养分供应,草原植被的生长受到极大限制,植被的生长速度减慢,生物量减少,生态系统的生产力降低。

土壤结构变化

草原植被恢复

土壤养分流失

土壤养分流失

1)植被破坏和土壤侵蚀相互作用,导致土壤中的养分大量流失。氮、磷、钾等元素是植物生长所必需的养分,这些元素的减少使得土壤变得贫瘠。草原植被在贫瘠的土壤中生长困难,发育不良,植株矮小,抗逆性降低,容易受到病虫害的侵袭,进一步影响了草原植被的健康和生态系统的稳定性。

2)工程建设可能引入外来物质,如建筑垃圾等。这些外来物质改变了土壤的化学性质,可能导致土壤酸碱度失衡、重金属含量超标等问题。土壤化学性质的改变对土壤生态系统造成了负面影响,破坏了土壤中微生物的生存环境,影响了土壤的肥力和生态功能,进一步阻碍了草原植被的生长。

工程对草原水文的影响

地表径流改变

1)工程建设大规模改变了草原的地形地貌,使得地表径流的方向和速度发生了显著变化。部分区域可能因为地形的改变而出现积水现象,导致植被被淹没,根系缺氧死亡;而另一些区域则可能因为径流速度加快而变得干旱,植被缺水生长不良。这种地表径流的改变直接影响了草原植被的生长和分布,破坏了原有的生态平衡。

2)水利枢纽工程的蓄水和放水操作,对下游草原的水位和流量产生了重要影响。蓄水时,下游草原的水位可能下降,导致湿地面积减少,依赖湿地生存的生物失去了栖息地;放水时,水位突然上升,可能淹没周边的草原植被,对植被造成破坏。这种水位和流量的不稳定变化,影响了湿地生态系统的平衡,威胁到了湿地生物的生存和繁衍。

地下水位变化

1)工程建设可能导致地下水位下降,这对依赖地下水生存的草原植被来说是致命的打击。植被因缺水而生长不良,叶片枯黄,生长速度减慢,甚至逐渐死亡。地下水位的下降还可能引发一系列生态问题,如土地沙化、土壤盐渍化等,进一步恶化了草原的生态环境。

2)在某些情况下,工程建设也可能导致地下水位上升。地下水位上升会使土壤中的盐分随着水分上升到地表,引发土壤次生盐渍化。盐渍化土壤的高盐分环境对草原植被的生长造成了严重危害,许多植被无法适应高盐环境而死亡,导致植被群落结构发生改变,生态系统的稳定性降低。

土壤盐渍化

乾安县域草原现状评估

草原植被覆盖度评估

不同区域植被覆盖差异

1)通过实地调查和遥感监测发现,乾安县域内不同区域的草原植被覆盖度存在明显差异。靠近工程建设区域的草原,由于受到工程施工的直接影响,植被覆盖度相对较低。工程建设过程中的土地扰动、植被破坏等因素,使得该区域的植被难以恢复和生长。而远离工程的区域,受人类活动干扰较小,植被覆盖度相对较高,生态环境相对较好。

2)一些受到人类活动干扰较多的区域,如道路沿线和居民点附近,草原植被覆盖度也较低。道路建设和人类活动的频繁往来,破坏了植被的生长环境,导致植被受到践踏和破坏。相反,自然保护区等受保护区域,由于采取了有效的保护措施,植被得到了较好的保护和恢复,植被覆盖度相对较好,生态系统较为稳定。

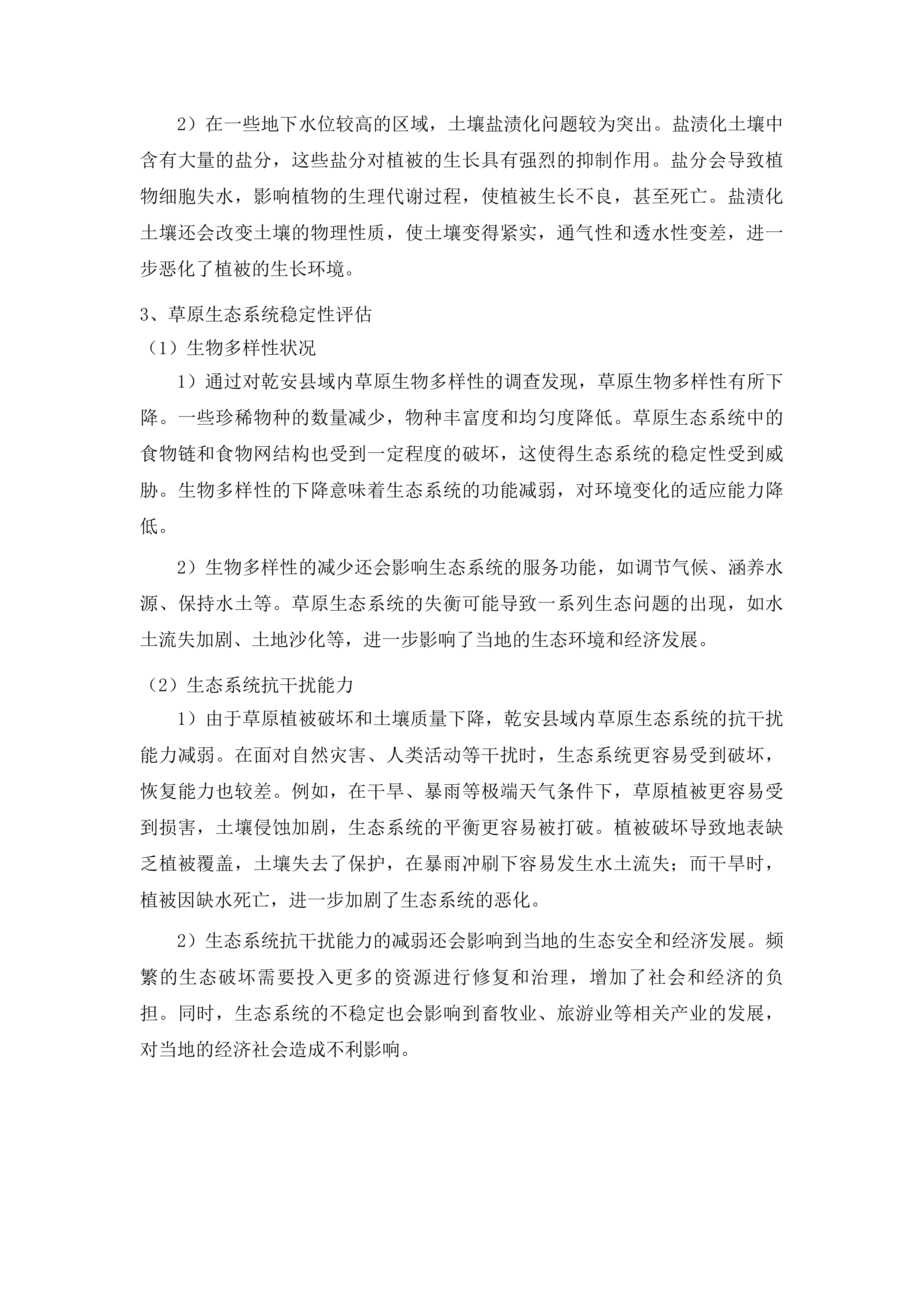

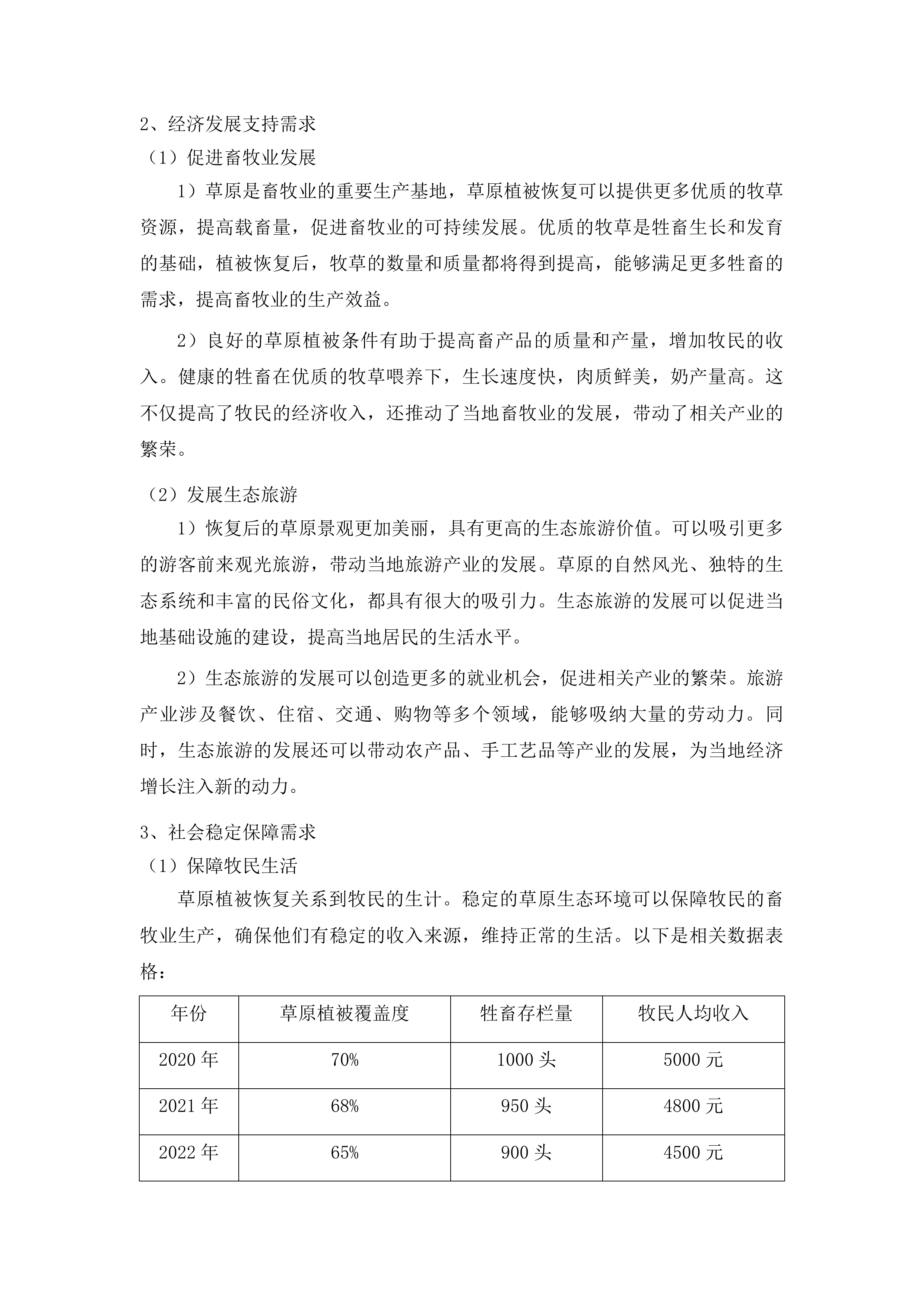

植被覆盖度变化趋势

对比不同时期的遥感影像和调查数据可知,乾安县域内草原植被覆盖度整体呈下降趋势。特别是在哈达山水利枢纽工程建设以来,部分区域的植被覆盖度下降较为明显。随着时间的推移,一些原本植被覆盖较好的区域也出现了植被退化的迹象,如植被种类减少、植被高度降低等。以下是具体数据表格:

年份

整体植被覆盖度

工程建设区域植被覆盖度

远离工程区域植被覆盖度

2020年

70%

60%

80%

2021年

68%

58%

78%

2022年

65%

55%

75%

2023年

62%

52%

72%

2024年

60%

50%

70%

草原土壤质量评估

土壤肥力状况

1)对乾安县域内草原土壤的肥力指标进行检测后发现,部分区域土壤肥力较低。土壤中的有机质含量、氮磷钾等养分含量不足,无法满足草原植被生长的需求。在一些受到工程建设影响的区域,土壤肥力下降更为明显,这与土壤结构破坏和养分流失密切相关。工程建设导致的土壤侵蚀和植被破坏,使得土壤中的养分大量流失,土壤肥力持续下降。

2)土壤肥力不足严重影响了草原植被的生长和发育。植被生长缓慢,植株矮小,叶片发黄,生物量减少。长期处于低肥力土壤环境中的植被,其抗逆性降低,容易受到病虫害的侵袭,进一步加剧了植被的退化,影响了草原生态系统的稳定性和生产力。

土壤酸碱度和盐渍化情况

1)检测结果显示,乾安县域内部分草原土壤存在酸碱度异常的情况。一些区域土壤偏酸性或偏碱性,这种异常的酸碱度环境不利于草原植被的生长。不同的植被对土壤酸碱度有一定的适应范围,超出这个范围,植被的生长就会受到抑制。土壤酸碱度的异常还可能影响土壤中微生物的活性,进一步影响土壤的肥力和生态功能。

2)在一些地下水位较高的区域,土壤盐渍化问题较为突出。盐渍化土壤中含有大量的盐分,这些盐分对植被的生长具有强烈的抑制作用。盐分会导致植物细胞失水,影响植物的生理代谢过程,使植被生长不良,甚至死亡。盐渍化土壤还会改变土壤的物理性质,使土壤变得紧实,通气性和透水性变差,进一步恶化了植被的生长环境。

草原生态系统稳定性评估

生物多样性状况

1)通过对乾安县域内草原生物多样性的调查发现,草原生物多样性有所下降。一些珍稀物种的数量减少,物种丰富度和均匀度降低。草原生态系统中的食物链和食物网结构也受到一定程度的破坏,这使得生态系统的稳定性受到威胁。生物多样性的下降意味着生态系统的功能减弱,对环境变化的适应能力降低。

2)生物多样性的减少还会影响生态系统的服务功能,如调节气候、涵养水源、保持水土等。草原生态系统的失衡可能导致一系列生态问题的出现,如水土流失加剧、土地沙化等,进一步影响了当地的生态环境和经济发展。

生态系统抗干扰能力

1)由于草原植被破坏和土壤质量下降,乾安县域内草原生态系统的抗干扰能力减弱。在面对自然灾害、人类活动等干扰时,生态系统更容易受到破坏,恢复能力也较差。例如,在干旱、暴雨等极端天气条件下,草原植被更容易受到损害,土壤侵蚀加剧,生态系统的平衡更容易被打破。植被破坏导致地表缺乏植被覆盖,土壤失去了保护,在暴雨冲刷下容易发生水土流失;而干旱时,植被因缺水死亡,进一步加剧了生态系统的恶化。

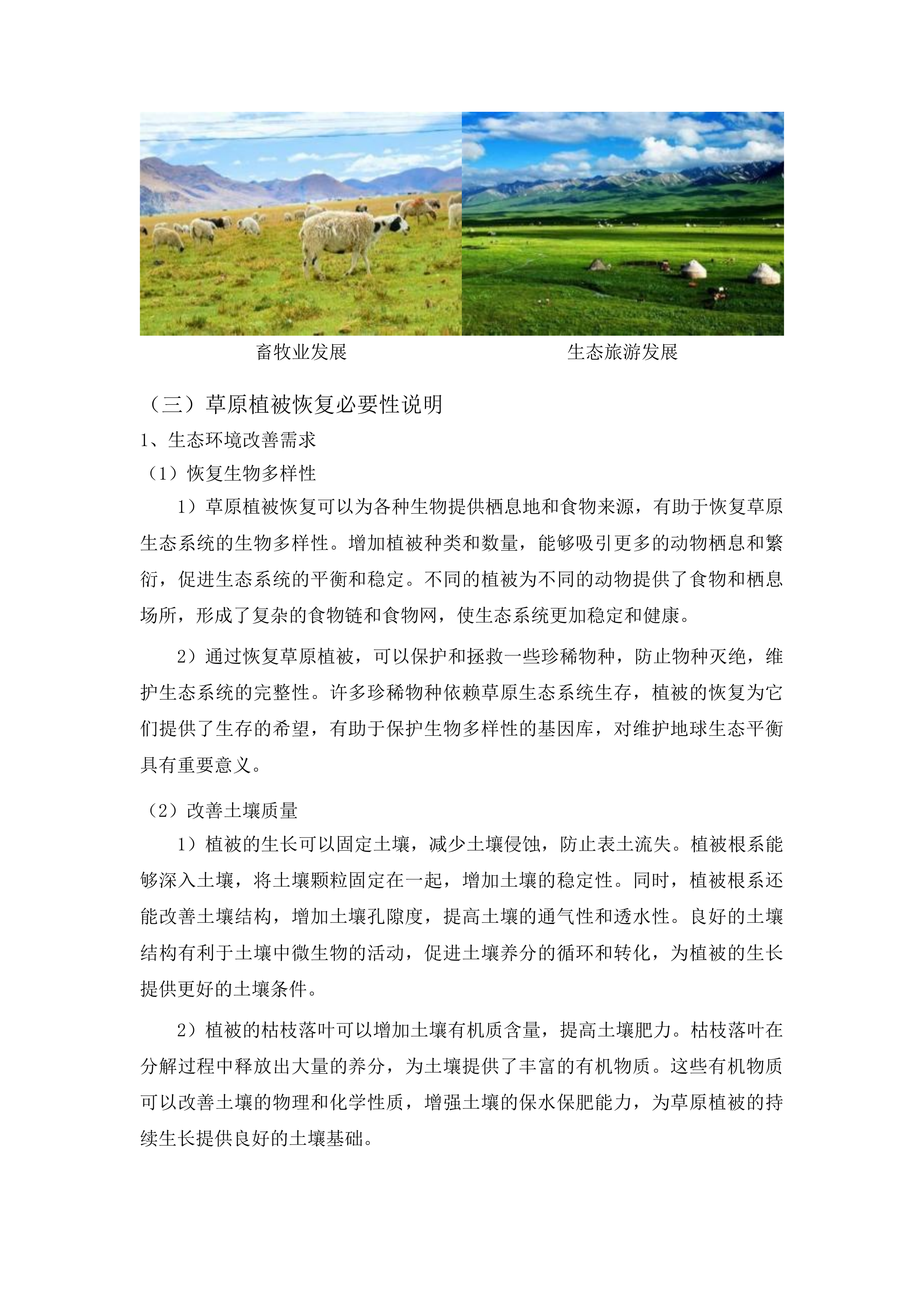

2)生态系统抗干扰能力的减弱还会影响到当地的生态安全和经济发展。频繁的生态破坏需要投入更多的资源进行修复和治理,增加了社会和经济的负担。同时,生态系统的不稳定也会影响到畜牧业、旅游业等相关产业的发展,对当地的经济社会造成不利影响。

畜牧业发展

生态旅游发展

草原植被恢复必要性说明

生态环境改善需求

恢复生物多样性

1)草原植被恢复可以为各种生物提供栖息地和食物来源,有助于恢复草原生态系统的生物多样性。增加植被种类和数量,能够吸引更多的动物栖息和繁衍,促进生态系统的平衡和稳定。不同的植被为不同的动物提供了食物和栖息场所,形成了复杂的食物链和食物网,使生态系统更加稳定和健康。

2)通过恢复草原植被,可以保护和拯救一些珍稀物种,防止物种灭绝,维护生态系统的完整性。许多珍稀物种依赖草原生态系统生存,植被的恢复为它们提供了生存的希望,有助于保护生物多样性的基因库,对维护地球生态平衡具有重要意义。

改善土壤质量

1)植被的生长可以固定土壤,减少土壤侵蚀,防止表土流失。植被根系能够深入土壤,将土壤颗粒固定在一起,增加土壤的稳定性。同时,植被根系还能改善土壤结构,增加土壤孔隙度,提高土壤的通气性和透水性。良好的土壤结构有利于土壤中微生物的活动,促进土壤养分的循环和转化,为植被的生长提供更好的土壤条件。

2)植被的枯枝落叶可以增加土壤有机质含量,提高土壤肥力。枯枝落叶在分解过程中释放出大量的养分,为土壤提供了丰富的有机物质。这些有机物质可以改善土壤的物理和化学性质,增强土壤的保水保肥能力,为草原植被的持续生长提供良好的土壤基础。

经济发展支持需求

促进畜牧业发展

1)草原是畜牧业的重要生产基地,草原植被恢复可以提供更多优质的牧草资源,提高载畜量,促进畜牧业的可持续发展。优质的牧草是牲畜生长和发育的基础,植被恢复后,牧草的数量和质量都将得到提高,能够满足更多牲畜的需求,提高畜牧业的生产效益。

2)良好的草原植被条件有助于提高畜产品的质量和产量,增加牧民的收入。健康的牲畜在优质的牧草喂养下,生长速度快,肉质鲜美,奶产量高。这不仅提高了牧民的经济收入,还推动了当地畜牧业的发展,带动了相关产业的繁荣。

发展生态旅游

1)恢复后的草原景观更加美丽,具有更高的生态旅游价值。可以吸引更多的游客前来观光旅游,带动当地旅游产业的发展。草原的自然风光、独特的生态系统和丰富的民俗文化,都具有很大的吸引力。生态旅游的发展可以促进当地基础设施的建设,提高当地居民的生活水平。

2)生态旅游的发展可以创造更多的就业机会,促进相关产业的繁荣。旅游产业涉及餐饮、住宿、交通、购物等多个领域,能够吸纳大量的劳动力。同时,生态旅游的发展还可以带动农产品、手工艺品等产业的发展,为当地经济增长注入新的动力。

社会稳定保障需求

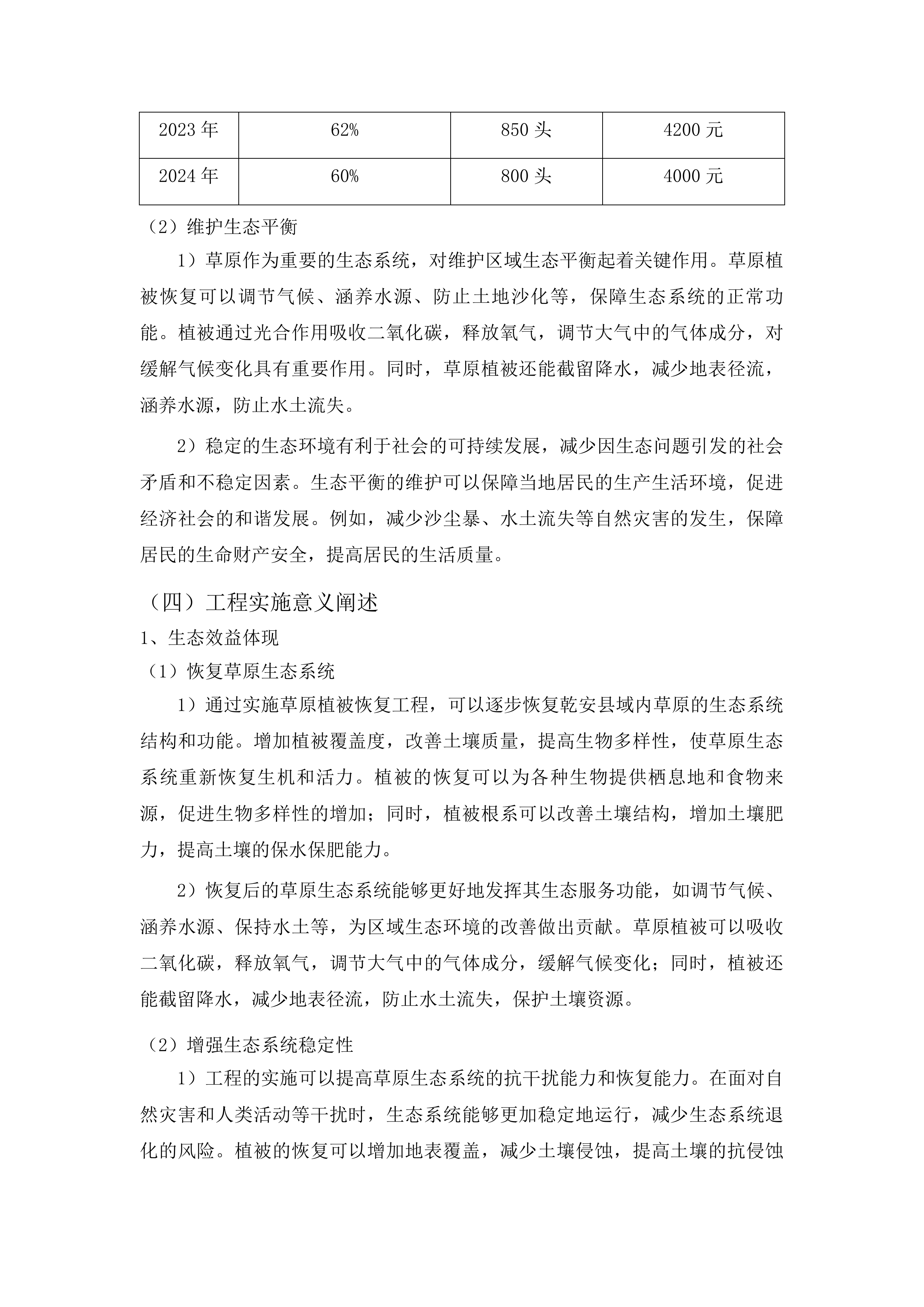

保障牧民生活

草原植被恢复关系到牧民的生计。稳定的草原生态环境可以保障牧民的畜牧业生产,确保他们有稳定的收入来源,维持正常的生活。以下是相关数据表格:

年份

草原植被覆盖度

牲畜存栏量

牧民人均收入

2020年

70%

1000头

5000元

2021年

68%

950头

4800元

2022年

65%

900头

4500元

2023年

62%

850头

4200元

2024年

60%

800头

4000元

维护生态平衡

1)草原作为重要的生态系统,对维护区域生态平衡起着关键作用。草原植被恢复可以调节气候、涵养水源、防止土地沙化等,保障生态系统的正常功能。植被通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,调节大气中的气体成分,对缓解气候变化具有重要作用。同时,草原植被还能截留降水,减少地表径流,涵养水源,防止水土流失。

2)稳定的生态环境有利于社会的可持续发展,减少因生态问题引发的社会矛盾和不稳定因素。生态平衡的维护可以保障当地居民的生产生活环境,促进经济社会的和谐发展。例如,减少沙尘暴、水土流失等自然灾害的发生,保障居民的生命财产安全,提高居民的生活质量。

工程实施意义阐述

生态效益体现

恢复草原生态系统

1)通过实施草原植被恢复工程,可以逐步恢复乾安县域内草原的生态系统结构和功能。增加植被覆盖度,改善土壤质量,提高生物多样性,使草原生态系统重新恢复生机和活力。植被的恢复可以为各种生物提供栖息地和食物来源,促进生物多样性的增加;同时,植被根系可以改善土壤结构,增加土壤肥力,提高土壤的保水保肥能力。

2)恢复后的草原生态系统能够更好地发挥其生态服务功能,如调节气候、涵养水源、保持水土等,为区域生态环境的改善做出贡献。草原植被可以吸收二氧化碳,释放氧气,调节大气中的气体成分,缓解气候变化;同时,植被还能截留降水,减少地表径流,防止水土流失,保护土壤资源。

增强生态系统稳定性

1)工程的实施可以提高草原生态系统的抗干扰能力和恢复能力。在面对自然灾害和人类活动等干扰时,生态系统能够更加稳定地运行,减少生态系统退化的风险。植被的恢复可以增加地表覆盖,减少土壤侵蚀,提高土壤的抗侵蚀能力;同时,丰富的生物多样性可以增强生态系统的自我调节能力,使生态系统更加稳定。

2)稳定的生态系统有助于保护生态环境,维护生态平衡,为生物的生存和繁衍提供良好的条件。生态系统的稳定可以保障生物的栖息地安全,促进生物的繁殖和生长;同时,稳定的生态系统还能提供清洁的空气、水源和土壤等生态资源,为人类的生存和发展提供保障。

经济效益体现

促进产业发展

1)草原植被恢复可以为畜牧业提供更多优质的牧草资源,促进畜牧业的发展。提高畜产品的质量和产量,增加牧民的收入,带动相关产业的繁荣。优质的牧草可以提高牲畜的生长速度和健康水平,增加畜产品的产量和质量;同时,畜牧业的发展还可以带动饲料加工、畜产品加工等相关产业的发展。

2)工程的实施还可以推动生态旅游等新兴产业的发展,创造更多的就业机会和经济效益。恢复后的草原景观具有更高的生态旅游价值,可以吸引更多的游客前来观光旅游,促进当地旅游产业的发展。旅游产业的发展可以创造大量的就业机会,提高当地居民的收入水平。

降低生态治理成本

1)及时进行草原植被恢复可以避免草原生态系统进一步恶化,减少因生态问题引发的治理成本。如减少土壤侵蚀治理、沙尘暴防治等方面的费用。草原植被的恢复可以增加地表覆盖,减少土壤侵蚀,降低水土流失的风险;同时,植被还能吸收空气中的沙尘,减少沙尘暴的发生频率。

2)通过恢复草原植被,提高生态系统的自我修复能力,降低长期的生态治理成本,实现经济效益和生态效益的双赢。生态系统的自我修复能力增强后,能够在一定程度上自行恢复受损的生态功能,减少了人工干预和治理的成本;同时,生态环境的改善也有利于当地经济的可持续发展。

社会效益体现

改善居民生活环境

1)良好的草原植被可以改善区域的生态环境,减少沙尘暴、水土流失等自然灾害的发生,为居民提供更加清新、舒适的生活环境。草原植被可以吸收空气中的有害气体和颗粒物,净化空气;同时,植被还能截留降水,减少地表径流,防止水土流失,保护土壤资源。

2)恢复后的草原景观也可以为居民提供休闲娱乐的场所,提高居民的生活质量和幸福感。居民可以在草原上进行野餐、露营、骑马等活动,享受大自然的美景和清新的空气,缓解工作和生活的压力。

促进社会和谐稳定

1)草原植被恢复工程的实施可以保障牧民的生计,减少因生态问题引发的社会矛盾和冲突。促进牧民与政府、企业之间的合作与交流,维护社会的和谐稳定。草原植被的恢复可以为牧民提供更多的牧草资源,保障畜牧业的发展,增加牧民的收入;同时,工程的实施还可以带动当地经济的发展,创造更多的就业机会,提高当地居民的生活水平。

2)工程的实施还可以增强公众的生态保护意识,形成全社会共同参与生态保护的良好氛围。通过宣传和教育,让公众了解草原生态系统的重要性和生态保护的意义,提高公众的生态保护意识;同时,鼓励公众积极参与生态保护活动,形成全社会共同参与生态保护的良好氛围。

恢复目标与规范依据

国家现行规范要求

植被种类选择规范

1)优先选用当地原生的草原植被种类,这样能确保植被对当地气候、土壤等环境条件具有良好的适应性。当地原生植被经过长期的自然选择,已经适应了本地的生态环境,能够更好地生长和繁衍。同时,选用原生植被也有助于保护当地的生物多样性。

2)所选植被应具备较强的抗逆性,能够抵抗干旱、风沙等自然灾害。在草原地区,干旱和风沙是常见的自然灾害,植被需要具备相应的抗逆能力才能生存和发展。因此,在选择植被种类时,要充分考虑其抗逆性。

3)严格遵循国家关于草原植被种子质量的相关标准,保证种子的纯度、发芽率等指标符合要求。种子质量是植被种植成功的关键因素之一,只有选用高质量的种子,才能确保植被的生长和发育。因此,在采购种子时,要严格按照国家标准进行检验和筛选。

植被种植施工规范

1)在种植前,对草原土壤进行检测和改良,确保土壤肥力、酸碱度等指标适宜植被生长。土壤是植被生长的基础,只有提供适宜的土壤条件,植被才能健康生长。通过检测土壤的肥力和酸碱度,可以了解土壤的状况,并采取相应的改良措施。

2)按照规定的种植密度和间距进行植被种植,保证植被有足够的生长空间。合理的种植密度和间距可以避免植被之间的竞争,促进植被的生长和发育。同时,也有利于提高植被的覆盖率和生态效益。

3)采用科学的种植方法,如播种、移栽等,确保植被种植的成活率。不同的植被种类适合不同的种植方法,要根据实际情况选择合适的种植方法。在种植过程中,要注意种植的深度、浇水、施肥等环节,确保植被能够顺利生长。

草原土壤检测改良

植被种植施工

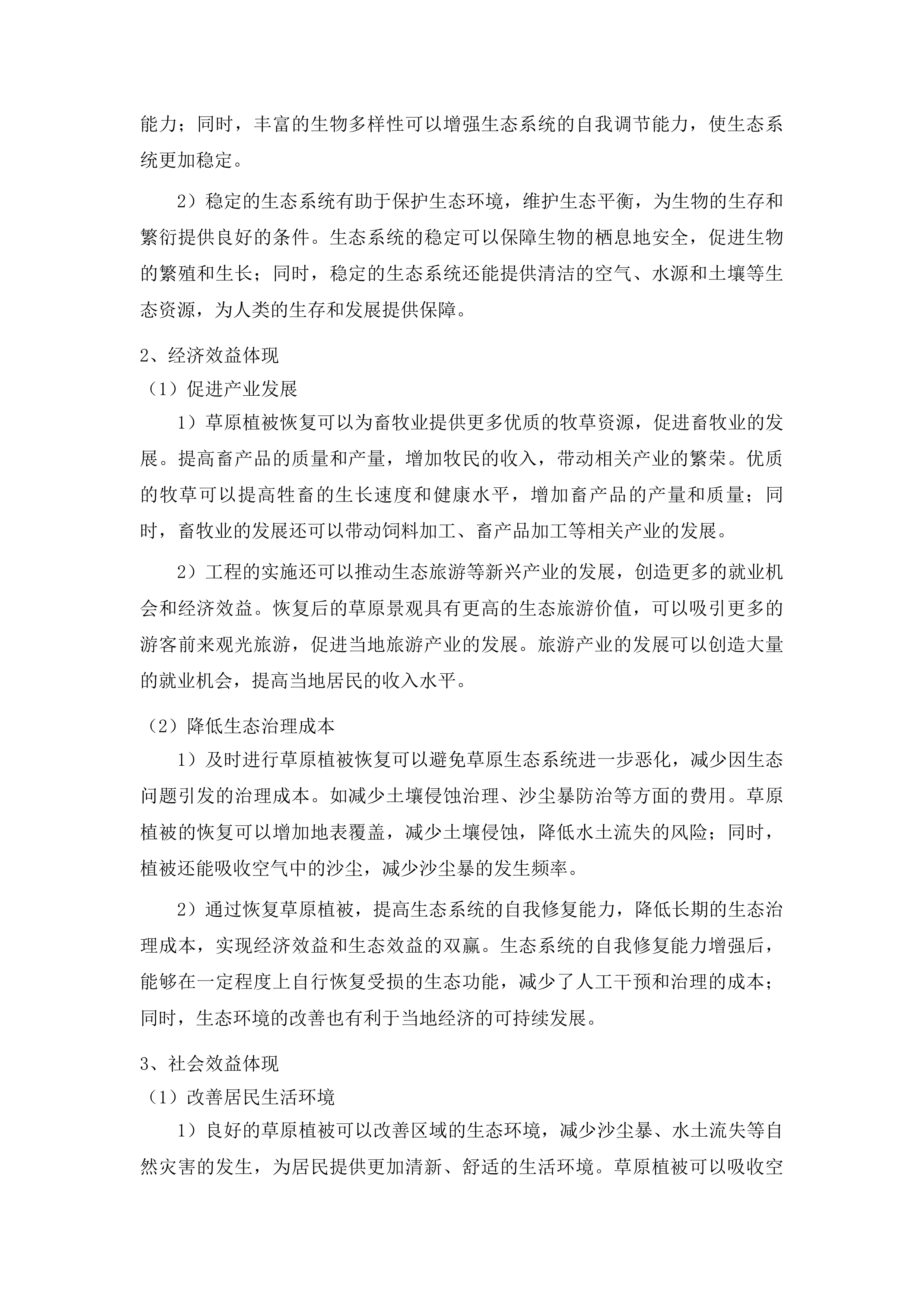

植被养护管理规范

制定合理的浇水、施肥计划,根据植被生长阶段和季节变化进行科学养护。不同的植被生长阶段对水分和养分的需求不同,要根据实际情况进行合理的浇水和施肥。同时,季节变化也会影响植被的生长,要根据季节的特点进行相应的养护管理。

及时进行病虫害防治,采用生物防治、物理防治等绿色环保的防治方法。病虫害是影响植被生长的重要因素之一,要及时采取防治措施。采用绿色环保的防治方法可以减少对环境的污染,保护生态平衡。

定期对植被生长情况进行监测和评估,根据评估结果调整养护措施。通过监测和评估,可以了解植被的生长状况,及时发现问题并采取相应的措施。同时,也可以根据评估结果调整养护计划,提高养护管理的效果。

植被养护管理

植被覆盖度监测

养护阶段

浇水频率

施肥种类

病虫害防治方法

监测评估周期

幼苗期

每周2-3次

氮肥为主

生物防治,如释放天敌

每周一次

生长期

每周1-2次

复合肥

物理防治,如设置防虫网

每两周一次

成熟期

每两周1次

磷肥、钾肥

生物和物理结合防治

每月一次

招标人标准解读

质量标准响应

1)严格按照招标人提出的符合国家现行相关规范合格标准要求,制定详细的质量控制方案。质量控制方案要涵盖施工的各个环节,包括植被种类选择、种植施工、养护管理等,确保每一个环节都符合质量标准。

2)在施工过程中,加强质量检测和监督,确保每一个环节都符合质量标准。建立质量检测体系,定期对施工质量进行检测和评估。同时,加强对施工人员的管理和监督,确保施工操作符合规范要求。

3)对不符合质量标准的部分及时进行整改,直至达到招标人要求。一旦发现质量问题,要立即采取整改措施,分析问题产生的原因,并制定相应的解决方案。整改完成后,要进行再次检测和评估,确保质量符合要求。

工期要求响应

1)根据招标人规定的合同签订之日起至2025年08月30日的工期要求,制定合理的进度计划。进度计划要详细安排各个施工阶段的时间节点,包括植被种植、养护管理等,确保工程能够按时完成。

2)合理安排施工顺序和资源调配,确保工程能够按时完成。根据进度计划,合理安排施工人员、设备和材料的进场时间,避免出现资源浪费和工期延误的情况。

3)建立工期预警机制,及时解决影响工期的问题,保证工期目标的实现。在施工过程中,要密切关注工期进展情况,一旦发现可能影响工期的问题,要及时采取措施进行解决。同时,要制定应急预案,应对可能出现的突发情况。

其他特殊要求响应

1)仔细研究招标人提出的其他特殊要求,如环保要求、安全要求等,并制定相应的措施。环保要求包括减少施工对环境的影响、保护生态平衡等;安全要求包括施工人员的安全、设备的安全等。要根据具体要求制定详细的措施,确保项目符合招标人的各项期望。

2)在施工过程中,严格执行这些特殊要求,确保项目符合招标人的各项期望。加强对施工人员的培训和教育,提高他们的环保和安全意识。同时,建立监督机制,对施工过程进行全程监督,确保特殊要求得到严格执行。

3)定期向招标人汇报特殊要求的执行情况,接受招标人的监督和检查。定期向招标人提交特殊要求执行情况的报告,包括采取的措施、取得的成效等。同时,积极配合招标人的监督和检查工作,及时整改存在的问题。

植被健康状况检查

植被恢复核心指标

植被覆盖度指标

1)在规定时间内,使草原植被覆盖度达到国家现行相关规范合格标准并满足招标人要求。这是植被恢复的重要目标之一,要通过合理的植被种类选择、种植施工和养护管理等措施,确保植被覆盖度能够按时达标。

2)根据不同区域的特点,制定合理的植被覆盖度目标,并逐步实现。不同区域的生态环境和植被生长条件不同,要根据实际情况制定相应的植被覆盖度目标。同时,要采取分阶段、分区域的方式逐步实现目标。

3)通过定期监测和评估植被覆盖度,及时调整施工和养护措施。建立植被覆盖度监测体系,定期对植被覆盖度进行监测和评估。根据监测结果,及时调整植被种类选择、种植密度、养护管理等措施,确保植被覆盖度能够持续提高。

植被多样性指标

增加草原植被的物种多样性,引入多种适合当地生长的植被种类。丰富的物种多样性可以提高生态系统的稳定性和抗干扰能力,促进草原生态的健康发展。要通过科学的植被种类选择和种植规划,引入多种适合当地生长的植被种类。

确保不同植被种类之间的合理搭配,形成稳定的生态群落。不同植被种类之间存在着相互依存、相互制约的关系,要根据它们的生态习性和生长特点进行合理搭配。通过合理搭配,可以形成稳定的生态群落,提高生态系统的功能和效益。

通过保护和恢复原生植被,提高植被多样性水平。原生植被是当地生态系统的重要组成部分,具有重要的生态价值和文化价值。要采取有效的保护措施,保护和恢复原生植被,提高植被多样性水平。

植被类型

引入数量

搭配方式

保护恢复措施

草本植物

10-15种

与其他植被混播

设置保护区,禁止放牧

灌木

5-8种

间隔种植

定期修剪,防治病虫害

乔木

2-3种

作为景观树种植

加强养护管理,提供充足水分和养分

植被健康度指标

1)保证植被生长健壮,无明显病虫害和生长不良现象。这是植被健康的基本要求,要通过科学的种植施工和养护管理等措施,为植被提供良好的生长环境,确保植被生长健壮。

2)通过科学的养护管理,提高植被的抗逆性和适应性。合理的浇水、施肥、修剪等养护管理措施可以增强植被的抗逆性和适应性,提高植被的健康水平。同时,要根据不同的季节和气候条件,采取相应的养护管理措施。

3)定期对植被健康状况进行检查和评估,及时采取措施解决问题。建立植被健康监测体系,定期对植被健康状况进行检查和评估。一旦发现问题,要及时采取措施进行解决,如防治病虫害、调整养护管理措施等。

主要工作内容说明

草原植被恢复具体措施

土壤改良措施

土壤肥力提升

对施工区域内的土壤进行全面检测,根据检测结果科学添加有机肥料、腐殖质等,精准增加土壤肥力,为草原植被生长提供充足且均衡的养分。采用深耕松土的方式,打破土壤板结层,改善土壤的通气性和透水性,促进植物根系的生长发育,增强根系对养分和水分的吸收能力。同时,定期对土壤肥力进行监测,根据监测结果及时调整施肥方案,确保土壤肥力始终满足草原植被生长需求。

土壤肥力提升

土壤改良施工

土壤酸碱度调节

若检测发现土壤酸碱度不适宜植被生长,使用石灰或硫磺等物质进行针对性调节,使土壤酸碱度达到草原植被适宜生长的范围。建立完善的土壤酸碱度监测体系,定期对土壤酸碱度进行监测,密切关注土壤酸碱度变化情况。根据监测结果及时调整调节措施,确保土壤酸碱度始终保持在适宜植被生长的稳定区间,为草原植被生长创造良好的土壤环境。

植被种植方案

草种选择搭配

充分考虑当地气候、土壤条件以及草原生态系统的特点,精心选择适宜的草种进行种植。优先选用本地乡土草种,因其对当地环境具有良好的适应性和抗逆性,能够更好地在施工区域生长繁衍。合理搭配不同种类的草种,形成多样化的植被群落,充分发挥不同草种的优势,增强草原生态系统的稳定性和抗干扰能力。同时,对所选草种进行严格的质量检测,确保草种的纯度和发芽率符合要求。

种植技术应用

根据草种的特性和施工区域的实际情况,采用撒播、条播等合适的种植方式进行草种播种,确保草种分布均匀,提高土地利用率。在种植过程中,严格控制好种植密度和深度,为草种提供良好的生长空间和条件,提高草种的发芽率和成活率。加强种植过程中的管理和监督,及时处理种植过程中出现的问题,确保种植质量。

条播种植方式

后期养护管理

灌溉与施肥

根据天气情况和植被生长需求,制定科学合理的灌溉计划,合理安排灌溉时间和水量,保持土壤湿润但不过湿,避免因水分过多或过少影响植被生长。在植被生长关键期,适时进行追肥,根据植被生长阶段和土壤肥力状况,选择合适的肥料种类和施肥量,补充植物生长所需的养分,促进植被健康生长。同时,定期对植被的生长状况进行监测,根据监测结果及时调整灌溉和施肥方案。

灌溉与施肥

病虫害防治

建立完善的病虫害监测体系,定期巡查草原植被,及时发现病虫害迹象。采用生物防治、物理防治和化学防治相结合的方法,综合运用各种防治手段,有效控制病虫害的发生和蔓延。优先采用生物防治和物理防治方法,减少化学农药的使用,降低对环境的污染。加强对病虫害防治工作的管理和监督,确保防治措施的有效性和安全性。

病虫害防治

施工阶段划分方案

前期准备阶段

场地勘察与规划

对施工区域进行全面细致的勘察,运用先进的勘察技术和设备,深入了解地形、地貌、土壤等情况,为施工方案的制定提供准确可靠的依据。根据勘察结果,结合草原植被恢复的目标和要求,合理规划施工区域,确定植被恢复的范围和布局。制定详细的施工规划图,明确各个施工区域的功能和用途。以下是具体的勘察与规划内容表格:

场地勘察与规划

勘察项目

勘察方法

规划内容

规划依据

地形地貌

测量仪器测绘

确定植被恢复区域的地形走势和坡度

便于选择合适的草种和种植方式

土壤情况

土壤采样分析

划分不同土壤类型的区域

为土壤改良提供依据

周边环境

实地调查

考虑周边生态系统和人类活动的影响

确保植被恢复与周边环境相协调

材料与设备采购

根据施工方案和进度计划,精确计算所需的草种、肥料、农药等材料的数量和规格,进行集中采购。选择质量可靠、信誉良好的供应商,确保所采购的材料符合国家相关标准和项目要求。配备齐全施工所需的机械设备,如拖拉机、播种机、灌溉设备等,并进行全面的调试和维护,确保设备性能良好、运行稳定。建立设备管理制度,定期对设备进行检查和保养,提高设备的使用寿命和工作效率。

材料与设备采购

施工实施阶段

土壤改良施工

按照土壤改良方案,组织专业施工队伍进行土壤深耕、施肥、酸碱度调节等工作。严格按照施工工艺和操作规程进行施工,确保施工质量。对改良后的土壤进行全面检测,采用科学的检测方法和指标体系,确保土壤质量符合植被生长要求。如发现土壤质量不达标,及时采取补救措施,进行二次改良。

植被种植施工

按照种植方案,精心组织草种播种或移栽工作。安排经验丰富的技术人员进行现场指导,确保施工人员严格遵守种植技术要求,提高种植质量。在种植过程中,加强对施工质量的监督和检查,及时纠正不规范的种植行为。同时,做好种植后的养护管理工作,为植被生长提供良好的条件。

竣工验收阶段

自我检查整改

在施工完成后,组织专业人员对植被恢复情况进行全面自我检查,按照相关标准和要求,对植被覆盖率、生长状况、土壤质量等指标进行详细检测和评估。发现问题及时制定整改方案,明确整改措施和责任人,限期进行整改。整理施工过程中的各项资料,包括施工图纸、施工记录、检测报告等,为竣工验收做好充分准备。

配合验收工作

积极配合招标人组织的竣工验收工作,安排专人负责与招标人沟通协调,提供必要的资料和协助。对验收过程中提出的问题,高度重视,及时组织相关人员进行分析和研究,制定切实可行的处理方案,并及时进行处理和反馈。确保验收工作顺利进行,达到预期的验收效果。

配合验收工作

预期生态效益分析

植被覆盖改善

增加植被覆盖率

通过草原植被恢复措施,有效增加施工区域的植被覆盖率,减少裸露土地面积。采用科学合理的种植和养护方法,促进植被快速生长和繁衍,提高植被的郁闭度,形成良好的植被群落结构。随着植被覆盖率的增加,能够有效改善区域生态环境,减少水土流失,提高土壤保水保肥能力。同时,为野生动物提供更多的栖息地和食物来源,促进生物多样性的增加。

植被覆盖改善

生物多样性增加

优化植被群落结构

合理搭配不同草种,形成多样化的植被群落,充分发挥不同草种的生态功能和优势。提高生态系统的稳定性和抗干扰能力,增强生态系统对自然灾害和人类活动的适应能力。促进植被的自然更新和演替,改善草原生态环境,使其更加健康、稳定和可持续。同时,多样化的植被群落能够提供更多的生态服务功能,如净化空气、调节气候等。

土壤质量提升

增强土壤肥力

植被的生长和凋落物的积累,能够增加土壤中的有机质含量,改善土壤的物理结构,增强土壤的保水保肥能力。随着土壤肥力的增强,为植被生长提供更加充足的养分,形成良性循环。同时,有利于土壤微生物的生长和繁殖,促进土壤生态系统的平衡和稳定。通过长期的植被恢复和养护,土壤质量将得到显著提升,为草原生态系统的可持续发展奠定坚实基础。

减少土壤侵蚀

植被的根系能够固着土壤,减少雨水冲刷和风力侵蚀,保护土壤资源。降低土壤流失的风险,维护生态平衡。茂密的植被能够有效拦截雨水,减缓水流速度,减少土壤侵蚀的程度。同时,植被还能够调节地表温度和湿度,改善小气候环境,进一步减少土壤侵蚀的发生。通过植被恢复措施,能够有效保护土壤资源,保障草原生态系统的稳定和健康。

生物多样性增加

吸引野生动物栖息

恢复的草原植被为野生动物提供了丰富的食物和良好的栖息地,吸引更多的野生动物栖息和繁衍。随着生物多样性的增加,生态系统的结构和功能将更加复杂和稳定。不同种类的野生动物在生态系统中扮演着不同的角色,相互依存、相互制约,共同维持生态系统的平衡。同时,野生动物的活动还能够促进植被的传播和扩散,有利于生态系统的自然更新和演替。

维护生态系统平衡

增加的生物多样性有助于维持生态系统的平衡和稳定,提高生态系统的服务功能。多样化的生物群落能够更好地应对外界干扰和变化,增强生态系统的抗干扰能力和自我恢复能力。促进生态系统的良性循环,实现生态可持续发展。通过保护和恢复生物多样性,能够充分发挥生态系统的各种功能,为人类提供更多的生态服务和福利。

项目成果验收标准

植被生长指标

植被覆盖率达标

验收时,施工区域的植被覆盖率应达到国家现行相关规范合格标准并满足招标人要求。采用科学的测量方法和技术,对不同区域的植被覆盖率进行全面检测和评估,确保整体达标。以下是具体的检测和评估表格:

检测区域

检测方法

标准覆盖率

实际覆盖率

评估结果

区域一

样方法

XXX%

XXX%

达标/不达标

区域二

样方法

XXX%

XXX%

达标/不达标

区域三

样方法

XXX%

XXX%

达标/不达标

植被生长状况良好

植被应生长健壮,色泽正常,无明显病虫害和缺素症状。对植被的高度、密度、分蘖数等生长指标进行详细检测,采用科学的检测方法和标准,确保符合预期要求。定期对植被生长状况进行监测和评估,及时发现问题并采取相应的措施进行处理。同时,建立植被生长档案,记录植被生长过程中的各项数据和信息,为后续的养护管理提供参考。

土壤质量指标

土壤肥力符合要求

土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量应满足植被生长需求。采用专业的土壤检测方法和设备,对土壤肥力指标进行全面检测,确保土壤质量符合标准。根据检测结果,合理调整施肥方案,为植被生长提供充足的养分。同时,定期对土壤肥力进行监测,及时掌握土壤肥力变化情况,采取相应的措施进行改良和维护。

土壤酸碱度适宜

土壤酸碱度应在适宜植被生长的范围内,偏差不超过规定值。对土壤酸碱度进行定期检测和调整,采用科学的调节方法和措施,保证土壤环境适宜。如发现土壤酸碱度超出适宜范围,及时采取相应的调节措施,如添加石灰或硫磺等物质进行调节。同时,加强对土壤酸碱度的监测和管理,确保土壤酸碱度始终保持稳定。

生态功能指标

生物多样性有所增加

通过调查和监测,施工区域的生物多样性应比恢复前有所增加。采用科学的调查方法和技术,评估生物多样性的增加情况,包括物种数量、种群密度等指标。建立生物多样性监测体系,定期对生物多样性进行监测和评估,及时掌握生物多样性变化情况。如发现生物多样性增加不明显或出现下降趋势,及时分析原因并采取相应的措施进行保护和恢复。

生态系统稳定性增强

生态系统应表现出较强的抗干扰能力和自我恢复能力。通过模拟干扰试验等方法,评估生态系统的稳定性。制定科学合理的生态系统保护和管理方案,采取相应的措施增强生态系统的稳定性。如加强对植被的保护和养护,控制人类活动对生态系统的干扰等。同时,定期对生态系统的稳定性进行监测和评估,及时发现问题并采取相应的措施进行处理。

实施保障机制建立

组织管理保障

建立管理团队

组建专业的项目管理团队,团队成员涵盖草原生态、土壤改良、施工管理等多个领域的专业人才。明确各成员的职责和分工,制定详细的岗位职责说明书,确保各项工作有人抓、有人管。确保管理团队具备丰富的草原植被恢复项目管理经验和专业知识,定期组织团队成员进行培训和学习,不断提高团队的整体素质和业务能力。

完善管理制度

制定完善的项目管理制度,包括施工管理、质量管理、安全管理、进度管理等方面。明确各项工作的流程和标准,确保项目实施的规范化和标准化。加强制度的执行和监督,建立健全监督考核机制,对违反制度的行为进行严肃处理。定期对制度的执行情况进行检查和评估,及时发现问题并进行修订和完善。

技术支持保障

聘请技术专家

聘请草原生态、土壤改良等领域的技术专家,为项目提供全方位的技术指导和支持。定期组织专家进行现场指导和培训,及时解决施工过程中的技术难题。建立专家咨询制度,加强与专家的沟通和联系,充分发挥专家的智慧和经验。同时,鼓励项目团队成员与专家进行交流和学习,提高自身的技术水平。

开展技术研发

针对草原植被恢复项目的特点和难点,开展相关技术研发和创新。加大研发投入,组织专业技术人员进行科研攻关,探索更加有效的种植技术、养护方法等。引进和应用先进的种植技术、养护方法等,提高项目实施的效果和质量。以下是技术研发和应用的相关表格:

研发项目

研发目标

研发方法

应用效果

新型草种培育

提高草种适应性和抗逆性

杂交育种、基因编辑等

提高植被成活率和覆盖率

土壤改良新技术

快速提高土壤肥力和质量

生物修复、物理改良等

改善土壤环境,促进植被生长

智能化灌溉系统

精准控制灌溉水量和时间

传感器技术、自动化控制等

节约用水,提高灌溉效率

资金投入保障

合理安排资金

根据项目预算和进度计划,合理安排资金的使用。制定详细的资金使用计划,明确各项费用的支出标准和范围,确保资金优先用于关键环节和重点工作。建立资金管理台账,加强对资金使用情况的监控和管理,提高资金使用效率。定期对资金使用情况进行审计和评估,确保资金使用的合规性和合理性。

拓宽资金来源

积极争取政府扶持资金、社会捐赠等多种资金来源。加强与政府部门的沟通和联系,了解相关政策和扶持项目,及时申报争取政府资金支持。通过开展公益活动、宣传推广等方式,吸引社会各界的关注和支持,争取社会捐赠资金。同时,合理安排资金使用,确保项目资金的充足和稳定,保障项目顺利实施。

编制目录

投标文件章节划分

核心内容模块设计

项目背景模块规划

工程背景详细介绍

吉林省哈达山水利枢纽工程等项目在实施过程中,对乾安县域内草原生态环境造成了显著影响。草原原有的生态平衡被打破,植被遭到不同程度的破坏,导致草原生态系统的稳定性下降,生物多样性减少。水土流失现象加剧,土壤肥力降低,进而影响了草原的整体生态功能。

草原植被恢复具有重要的目标与意义。从生态层面来看,恢复植被有助于提高草原的植被覆盖率,增强土壤的保水保肥能力,减少水土流失,维护生物多样性,促进草原生态系统的自我修复和稳定发展。从经济层面而言,良好的草原植被能够为畜牧业提供优质的牧草资源,促进当地畜牧业的可持续发展。结合国家现行规范及招标人要求,本项目的实施对于改善乾安县域内草原生态环境、推动经济社会可持续发展具有重要意义。

项目目标精准定位

本项目草原植被恢复的具体目标明确。在植被覆盖率方面,计划在规定工期内将草原植被覆盖率提高至一定水平,以有效改善草原生态环境。在物种多样性方面,致力于增加草原植物的物种数量,恢复草原原有的生态群落结构。通过合理规划和科学实施,确保各项指标能够达到可衡量、可实现的标准。

根据上述目标,制定了相应的工作任务和预期成果。工作任务包括场地准备、种子选择与处理、植被种植、养护管理等环节。预期成果为在合同签订之日起至2025年08月30日的工期内,实现草原植被的有效恢复,达到国家现行相关规范合格标准并满足招标人要求。通过明确的目标和具体的工作任务,为项目的顺利实施提供有力保障。

植被种植

场地准备

养护管理

施工方案模块构建

施工方法合理选择

根据招标工程量清单和技术标准,充分考虑草原的生态环境和植被恢复目标,选择适合的施工方法。播种法适用于大面积的草原植被恢复,能够快速增加植被覆盖度。移栽法则适用于对特定植被的恢复和保护,能够提高植被的成活率。

对于播种法,操作流程包括场地平整、种子处理、播种、覆土等环节。技术要点在于选择合适的播种时间、控制播种深度和密度,确保种子能够充分接触土壤并获得足够的水分和养分。对于移栽法,操作流程包括选苗、起苗、运输、栽植等环节。技术要点在于保证苗木的根系完整,移栽后及时浇水和养护,提高苗木的成活率。通过合理选择施工方法和严格掌握技术要点,确保施工质量。

播种法

施工流程科学规划

制定科学合理的施工流程,是确保项目顺利实施的关键。施工流程主要包括场地准备、植被种植、养护管理等环节。场地准备工作包括清除杂草、平整土地、改良土壤等,为植被种植创造良好的条件。植被种植环节根据选择的施工方法进行操作,确保植被的种植质量。养护管理环节则包括灌溉、施肥、病虫害防治等,为植被的生长提供必要的保障。

明确各环节的时间节点和质量要求,对于保证施工进度和质量至关重要。在场地准备环节,应在规定时间内完成各项工作,确保土地达到种植要求。在植被种植环节,应根据不同的植被种类和生长季节,合理安排种植时间,确保植被的成活率。在养护管理环节,应定期进行检查和维护,及时发现和解决问题,保证植被的健康生长。通过科学规划施工流程和严格把控时间节点和质量要求,确保项目能够按时、高质量完成。

质量安全模块搭建

质量管理体系完善

建立完善的质量管理体系,是确保项目质量的重要保障。明确质量管控目标,即确保草原植被恢复工程符合国家现行相关规范合格标准并满足招标人要求。制定严格的质量管理制度,涵盖施工过程的各个环节,包括原材料采购、施工工艺控制、质量检验等。

设置合理的质量管理组织结构,明确各部门和人员的质量职责。质量管理部门负责制定质量计划、组织质量检查和监督等工作。施工部门负责按照质量要求进行施工操作。技术部门负责提供技术支持和指导。通过明确各部门和人员的职责,形成全员参与、全过程控制的质量管理体系,确保项目质量。

安全管理措施制定

设定明确的安全管理目标,即确保施工过程中人员和设备的安全,避免发生安全事故。执行严格的安全管理制度,包括安全教育培训、安全检查、安全防护等。落实安全技术措施,如施工现场设置明显的安全警示标志、配备必要的安全防护设备等。

制定完善的安全应急预案,应对可能出现的安全事故。应急预案包括事故预警、应急响应、救援措施等内容。定期组织应急演练,提高应对突发安全事故的能力。通过制定安全管理措施和应急预案,确保施工过程的安全可靠。

章节逻辑关系梳理

前后章节衔接设计

施工与质量关联衔接

施工方案章节与质量管理章节紧密关联,施工方案中的质量控制措施应与质量管理体系相匹配。在施工方案中,明确各项施工工艺的质量要求和检验标准,确保施工过程符合质量管理体系的要求。在质量管理体系中,将施工方案中的质量控制措施纳入质量管理制度,加强对施工过程的质量监督和检查。

在施工流程中明确质量检验环节,是保证施工质量的重要手段。在场地准备、植被种植、养护管理等各个环节,设置相应的质量检验点,对施工质量进行及时检查和评估。发现问题及时整改,确保每一个环节的质量都符合要求。通过施工与质量的关联衔接,形成一个完整的质量控制体系,保证施工质量。

进度与资源协调衔接

工程进度计划章节与资源配备章节需要相互协调,根据进度计划合理安排资源进场。在制定进度计划时,充分考虑资源的供应情况,确保资源的供应能够满足施工进度的需求。在资源配备章节中,根据进度计划确定资源的进场时间和使用顺序,合理调配资源,避免资源的浪费和闲置。

确保资源的供应能够满足施工进度的需求,是保证项目顺利实施的关键。在施工过程中,根据进度计划及时调整资源的供应,确保施工所需的原材料、机械设备和劳动力等资源能够按时到位。通过进度与资源的协调衔接,提高资源的利用效率,保证项目能够按时完成。

整体逻辑框架构建

目标导向逻辑架构

以草原植被恢复的目标为导向,构建整个投标文件的逻辑框架。各章节内容紧密围绕目标展开,相互关联,形成一个有机的整体。项目背景章节阐述项目实施的必要性和重要性,为实现目标提供依据。施工方案章节制定具体的施工方法和流程,为实现目标提供途径。质量安全章节确保施工过程的质量和安全,为实现目标提供保障。

通过目标导向的逻辑架构,使投标文件的内容更加清晰、有条理,能够更好地展示项目的实施计划和预期成果。各章节之间相互呼应,形成一个完整的逻辑链条,有助于评标委员会更好地理解和评估项目方案。

流程驱动逻辑顺序

按照草原植被恢复的施工流程,安排各章节的顺序。从项目背景开始,介绍项目的基本情况和实施背景,为后续章节的展开奠定基础。接着是施工方案章节,详细阐述施工方法和流程,是项目实施的核心内容。然后是质量安全章节,确保施工过程的质量和安全。最后是进度资源章节,合理安排施工进度和资源配备。

形成一个连贯的逻辑顺序,使投标文件的内容符合项目实施的实际过程。评标委员会可以按照这个逻辑顺序,逐步了解项目的各个方面,评估项目的可行性和合理性。通过流程驱动的逻辑顺序,提高投标文件的逻辑性和可读性。

逻辑关系验证优化

内部逻辑审查

对投标文件各章节之间的逻辑关系进行内部审查,是确保投标文件质量的重要环节。仔细检查各章节内容是否逻辑清晰、合理,是否存在逻辑矛盾或重复的内容。例如,施工方案中的施工方法和流程是否与质量安全章节中的质量控制措施相匹配,进度计划与资源配备是否协调一致。

通过内部逻辑审查,及时发现和解决逻辑问题,提高投标文件的逻辑性和严谨性。对发现的问题进行修改和完善,确保投标文件的内容能够准确、清晰地表达项目方案。

外部反馈调整

根据外部专家或相关人员的反馈意见,对逻辑关系进行优化调整。外部专家具有丰富的经验和专业知识,能够从不同的角度对投标文...

吉林省哈达山水利枢纽工程等工程项目占用乾安县域内草原恢复草原植被项目投标方案.docx