被服洗涤服务项目

第一章 收集分发运送服务方案

9

第一节 收集流程标准化

9

一、 科室污衣回收频次设置

9

二、 污衣回收职责分工

17

三、 特殊物品现场清点

23

四、 RFID电子标签计时

30

五、 污衣收集设备配置

35

六、 污衣回收人员防护

44

七、 传染性织物处理

49

八、 明显污染被服处理

62

第二节 分类运输管理

72

一、 污染程度分类运输

72

二、 使用区域分类运输

82

三、 材质分类运输

91

四、 洗涤工艺分类运输

100

五、 运输车辆洁污分区

116

六、 运输过程密封要求

132

七、 车辆消毒标准

147

八、 运输路线规划

160

九、 运输应急预案

170

第三节 污染防控措施

183

一、 工作人员防护标准

183

二、 传染性织物处理流程

192

三、 明显污染被服处理流程

198

四、 车辆工具消毒

208

五、 空气环境消毒

215

六、 操作规范执行

222

七、 防护用品管理

236

八、 感染控制培训

243

九、 医疗废物处理

254

第四节 时效保障机制

260

一、 送回时效承诺

260

二、 违约扣款机制

276

三、 自动计时系统

292

四、 数据核对机制

301

五、 极端天气预案

310

六、 临时加急处理

316

七、 时效监督机制

324

八、 设备保障措施

335

第二章 洗涤流程管理方案

345

第一节 洗涤流程标准化设计

345

一、 污衣接收分类流程

345

二、 分机洗涤实施方案

356

三、 烘干熨烫技术规范

367

四、 缝补折叠质量要求

379

五、 洁污物流管控体系

385

六、 应急处理预案

394

第二节 织物分类熨烫工艺

408

一、 手术器械布类处理

408

二、 隔离衣特殊工艺

418

三、 病号服常规熨烫

426

四、 新生儿织物处理

434

五、 工衣整形标准

446

六、 床品大件熨平

455

七、 污染织物预处理

462

八、 熨烫人员防护

475

第三节 无菌被服折叠规范

488

一、 手术室包布标准

488

二、 供应室器械巾

503

三、 介入室防护服

513

四、 新生儿襁褓

520

五、 产科布类处理

529

六、 ICU专用被服

535

七、 折叠台消毒

543

八、 包装材料

554

第四节 全环节质量监控体系

561

一、 污衣清点制度

561

二、 洗涤过程控制

567

三、 烘干参数监测

578

四、 熨烫效果抽检

584

五、 折叠包装检查

589

六、 月度对账机制

597

七、 远程监控平台

603

八、 应急预案

609

第三章 院感防控管理方案

619

第一节 传染性织物处置

619

一、 感染性织物分类打包

619

二、 专机专用洗涤流程

628

三、 消毒浸泡处理规范

634

四、 污染物终末处置

642

第二节 分区管理

649

一、 功能区域划分

649

二、 物理隔离措施

668

三、 工作流程控制

683

四、 人员活动管理

696

第三节 消毒灭菌

705

一、 环境物表消毒

705

二、 特殊区域处理

716

三、 空气消毒管理

734

四、 污水处理控制

747

第四节 人员防护

756

一、 基础防护装备

756

二、 二级防护措施

771

三、 健康监测制度

782

四、 手卫生管理

790

第四章 质量保障措施

802

第一节 医疗洗涤规章制度

802

一、 污衣分类回收制度

802

二、 洗涤消毒管理制度

811

三、 岗位职责分工体系

828

四、 制度文件管理体系

837

第二节 操作流程标准化

846

一、 医用织物分类标准

846

二、 全链条标准流程图

853

三、 无菌包装专项流程

862

四、 专用洗涤程序设置

875

五、 电子追溯系统建设

886

六、 感染控制专项措施

895

七、 应急处理标准流程

905

八、 季节性调整方案

913

第三节 质量控制规程

923

一、 日常质量检查制度

923

二、 电子追踪系统应用

932

三、 质量分析改进机制

943

四、 不合格品处理流程

947

五、 院方协同监督

957

六、 周转时效保障

964

七、 环境监测标准

969

八、 服务响应承诺

978

第五章 应急预案

990

第一节 停电应对措施

990

一、 备用发电机配置方案

990

二、 关键设备供电保障

997

三、 应急操作流程

1010

四、 延误补偿机制

1016

第二节 停水应对措施

1028

一、 备用水源系统建设

1028

二、 节水运行方案

1037

三、 科室协调机制

1042

四、 预警信息发布

1055

第三节 停气应对措施

1061

一、 蒸汽替代设备管理

1061

二、 洗涤工艺调整

1072

三、 临时仓储管理

1083

四、 供气恢复预案

1092

第四节 机器故障应对措施

1100

一、 备用设备配置标准

1100

二、 维修响应体系

1106

三、 预防性维护计划

1116

四、 外调租赁流程

1127

五、 布类调度协调

1140

第六章 服务响应情况

1150

第一节 响应时效承诺

1150

一、 一小时到达现场承诺

1150

二、 多层级响应机制

1157

三、 服务场景全覆盖

1169

四、 时效违约处理方案

1180

第二节 服务保障机制

1188

一、 全天候响应团队配置

1188

二、 服务质量监控体系

1205

三、 补偿机制实施细则

1219

四、 设备故障应急方案

1226

五、 服务流程优化机制

1234

第三节 人员培训与考核

1246

一、 院感防控专项培训

1246

二、 突发事件模拟训练

1258

三、 服务质量KPI体系

1265

四、 人员淘汰管理机制

1274

第四节 资源配置保障

1279

一、 专用运输车辆配置

1279

二、 关键设备冗余设计

1292

三、 应急被服仓储管理

1303

四、 弹性人力资源规划

1313

收集分发运送服务方案

收集流程标准化

科室污衣回收频次设置

医生护士工衣回收频次

常规回收频次

频次设定依据

参考科室日常工作强度和医护人员工衣使用频率,科学确定回收频次。日常工作强度大、工衣使用频繁的科室,适当增加回收次数,确保医护人员有干净整洁的工衣更换,维持良好的工作形象和卫生条件。考虑科室特殊工作安排,如手术高峰期、急救任务等,灵活调整回收计划。在特殊时期,及时增加回收频次,保障工衣的卫生安全。结合医护人员反馈意见,不断优化回收频次,提高服务满意度。定期收集医护人员对工衣回收服务的意见和建议,根据反馈情况调整回收方案,满足医护人员的实际需求。

医生护士工衣回收

日常回收安排

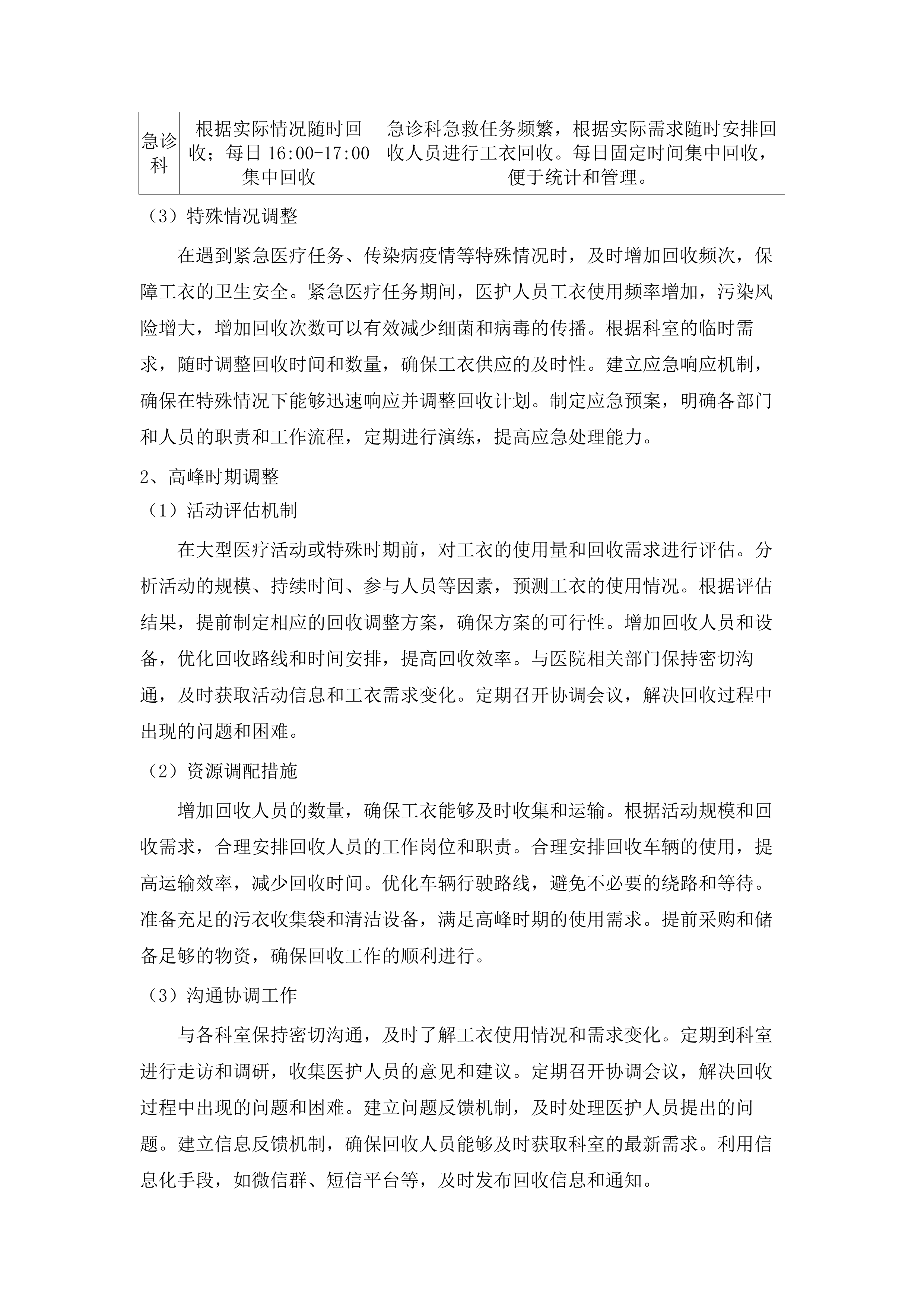

具体时间安排

科室类型

回收时间段

说明

普通科室

上午9:00-10:00;下午15:00-16:00

避开科室查房、治疗等繁忙时段,减少对正常医疗工作的干扰。提前与科室沟通确认回收时间,确保医护人员知晓并做好准备。

手术室

手术结束后立即回收;每日17:00-18:00统一回收

手术室工作特殊性强,手术结束后及时回收脏工衣,避免污染扩散。每日固定时间进行统一回收,保证回收工作的有序进行。

急诊科

根据实际情况随时回收;每日16:00-17:00集中回收

急诊科急救任务频繁,根据实际需求随时安排回收人员进行工衣回收。每日固定时间集中回收,便于统计和管理。

特殊情况调整

在遇到紧急医疗任务、传染病疫情等特殊情况时,及时增加回收频次,保障工衣的卫生安全。紧急医疗任务期间,医护人员工衣使用频率增加,污染风险增大,增加回收次数可以有效减少细菌和病毒的传播。根据科室的临时需求,随时调整回收时间和数量,确保工衣供应的及时性。建立应急响应机制,确保在特殊情况下能够迅速响应并调整回收计划。制定应急预案,明确各部门和人员的职责和工作流程,定期进行演练,提高应急处理能力。

高峰时期调整

活动评估机制

在大型医疗活动或特殊时期前,对工衣的使用量和回收需求进行评估。分析活动的规模、持续时间、参与人员等因素,预测工衣的使用情况。根据评估结果,提前制定相应的回收调整方案,确保方案的可行性。增加回收人员和设备,优化回收路线和时间安排,提高回收效率。与医院相关部门保持密切沟通,及时获取活动信息和工衣需求变化。定期召开协调会议,解决回收过程中出现的问题和困难。

资源调配措施

增加回收人员的数量,确保工衣能够及时收集和运输。根据活动规模和回收需求,合理安排回收人员的工作岗位和职责。合理安排回收车辆的使用,提高运输效率,减少回收时间。优化车辆行驶路线,避免不必要的绕路和等待。准备充足的污衣收集袋和清洁设备,满足高峰时期的使用需求。提前采购和储备足够的物资,确保回收工作的顺利进行。

沟通协调工作

与各科室保持密切沟通,及时了解工衣使用情况和需求变化。定期到科室进行走访和调研,收集医护人员的意见和建议。定期召开协调会议,解决回收过程中出现的问题和困难。建立问题反馈机制,及时处理医护人员提出的问题。建立信息反馈机制,确保回收人员能够及时获取科室的最新需求。利用信息化手段,如微信群、短信平台等,及时发布回收信息和通知。

频率合理性评估

数据收集分析

建立工衣回收数据统计系统,记录每次回收的时间、数量和科室信息。利用信息化手段,实现数据的自动采集和存储。对回收数据进行定期分析,了解工衣的使用规律和回收需求变化趋势。通过数据分析,发现潜在的问题和改进空间。根据数据分析结果,为回收频次的调整提供科学依据。结合实际情况,制定合理的回收频次调整方案。

满意度调查

定期开展医护人员对工衣回收服务的满意度调查。设计科学合理的调查问卷,设置多个维度的评价指标。设置合理的调查指标,了解他们对回收频次、时间安排和服务质量的评价。通过调查结果,发现服务中存在的不足之处。对调查结果进行认真分析,及时发现问题并采取改进措施。针对调查中发现的问题,制定具体的改进方案并加以实施。

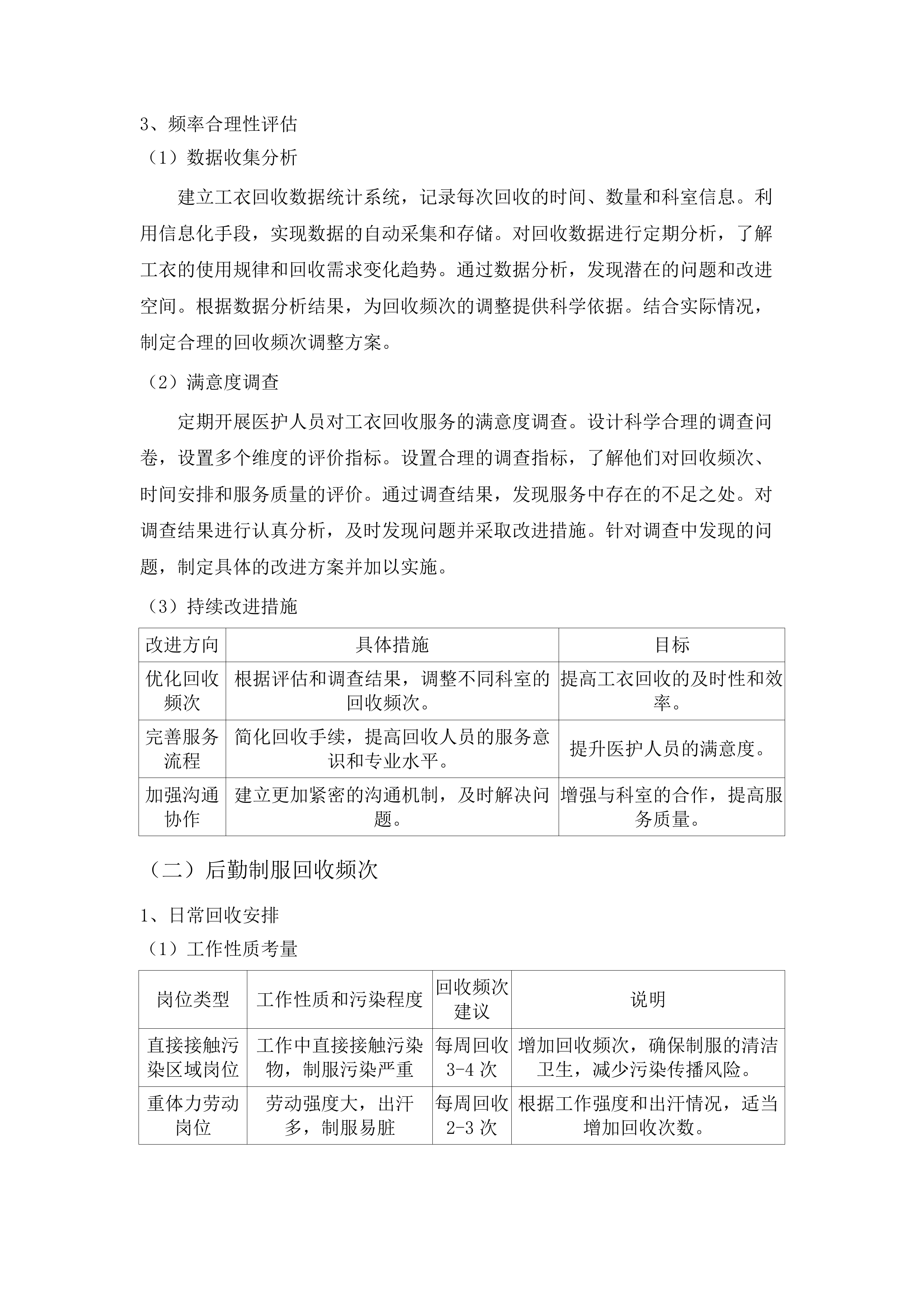

持续改进措施

改进方向

具体措施

目标

优化回收频次

根据评估和调查结果,调整不同科室的回收频次。

提高工衣回收的及时性和效率。

完善服务流程

简化回收手续,提高回收人员的服务意识和专业水平。

提升医护人员的满意度。

加强沟通协作

建立更加紧密的沟通机制,及时解决问题。

增强与科室的合作,提高服务质量。

后勤制服回收频次

日常回收安排

工作性质考量

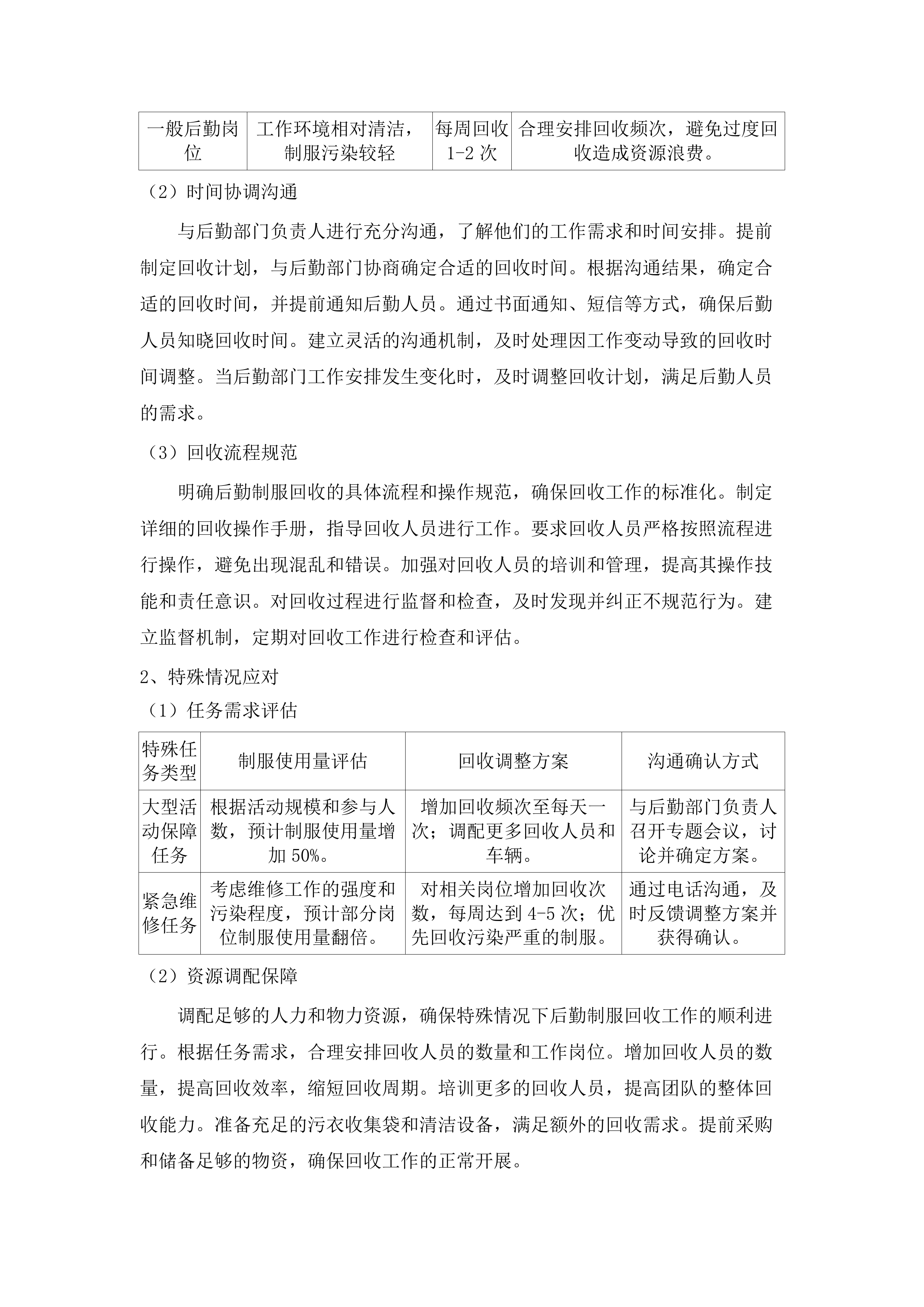

岗位类型

工作性质和污染程度

回收频次建议

说明

直接接触污染区域岗位

工作中直接接触污染物,制服污染严重

每周回收3-4次

增加回收频次,确保制服的清洁卫生,减少污染传播风险。

重体力劳动岗位

劳动强度大,出汗多,制服易脏

每周回收2-3次

根据工作强度和出汗情况,适当增加回收次数。

一般后勤岗位

工作环境相对清洁,制服污染较轻

每周回收1-2次

合理安排回收频次,避免过度回收造成资源浪费。

时间协调沟通

与后勤部门负责人进行充分沟通,了解他们的工作需求和时间安排。提前制定回收计划,与后勤部门协商确定合适的回收时间。根据沟通结果,确定合适的回收时间,并提前通知后勤人员。通过书面通知、短信等方式,确保后勤人员知晓回收时间。建立灵活的沟通机制,及时处理因工作变动导致的回收时间调整。当后勤部门工作安排发生变化时,及时调整回收计划,满足后勤人员的需求。

回收流程规范

明确后勤制服回收的具体流程和操作规范,确保回收工作的标准化。制定详细的回收操作手册,指导回收人员进行工作。要求回收人员严格按照流程进行操作,避免出现混乱和错误。加强对回收人员的培训和管理,提高其操作技能和责任意识。对回收过程进行监督和检查,及时发现并纠正不规范行为。建立监督机制,定期对回收工作进行检查和评估。

特殊情况应对

任务需求评估

特殊任务类型

制服使用量评估

回收调整方案

沟通确认方式

大型活动保障任务

根据活动规模和参与人数,预计制服使用量增加50%。

增加回收频次至每天一次;调配更多回收人员和车辆。

与后勤部门负责人召开专题会议,讨论并确定方案。

紧急维修任务

考虑维修工作的强度和污染程度,预计部分岗位制服使用量翻倍。

对相关岗位增加回收次数,每周达到4-5次;优先回收污染严重的制服。

通过电话沟通,及时反馈调整方案并获得确认。

资源调配保障

调配足够的人力和物力资源,确保特殊情况下后勤制服回收工作的顺利进行。根据任务需求,合理安排回收人员的数量和工作岗位。增加回收人员的数量,提高回收效率,缩短回收周期。培训更多的回收人员,提高团队的整体回收能力。准备充足的污衣收集袋和清洁设备,满足额外的回收需求。提前采购和储备足够的物资,确保回收工作的正常开展。

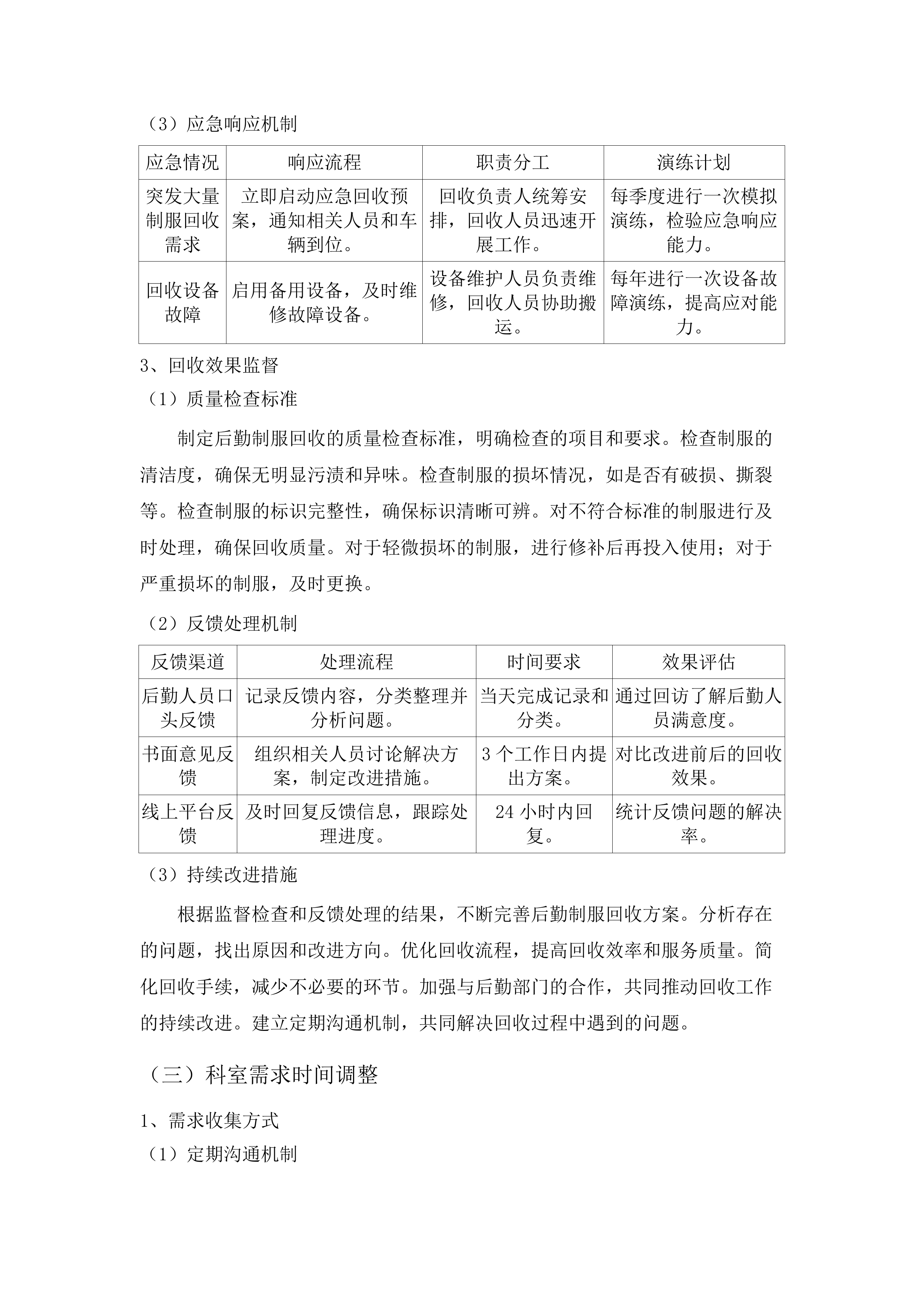

应急响应机制

应急情况

响应流程

职责分工

演练计划

突发大量制服回收需求

立即启动应急回收预案,通知相关人员和车辆到位。

回收负责人统筹安排,回收人员迅速开展工作。

每季度进行一次模拟演练,检验应急响应能力。

回收设备故障

启用备用设备,及时维修故障设备。

设备维护人员负责维修,回收人员协助搬运。

每年进行一次设备故障演练,提高应对能力。

回收效果监督

质量检查标准

制定后勤制服回收的质量检查标准,明确检查的项目和要求。检查制服的清洁度,确保无明显污渍和异味。检查制服的损坏情况,如是否有破损、撕裂等。检查制服的标识完整性,确保标识清晰可辨。对不符合标准的制服进行及时处理,确保回收质量。对于轻微损坏的制服,进行修补后再投入使用;对于严重损坏的制服,及时更换。

反馈处理机制

反馈渠道

处理流程

时间要求

效果评估

后勤人员口头反馈

记录反馈内容,分类整理并分析问题。

当天完成记录和分类。

通过回访了解后勤人员满意度。

书面意见反馈

组织相关人员讨论解决方案,制定改进措施。

3个工作日内提出方案。

对比改进前后的回收效果。

线上平台反馈

及时回复反馈信息,跟踪处理进度。

24小时内回复。

统计反馈问题的解决率。

持续改进措施

根据监督检查和反馈处理的结果,不断完善后勤制服回收方案。分析存在的问题,找出原因和改进方向。优化回收流程,提高回收效率和服务质量。简化回收手续,减少不必要的环节。加强与后勤部门的合作,共同推动回收工作的持续改进。建立定期沟通机制,共同解决回收过程中遇到的问题。

科室需求时间调整

需求收集方式

定期沟通机制

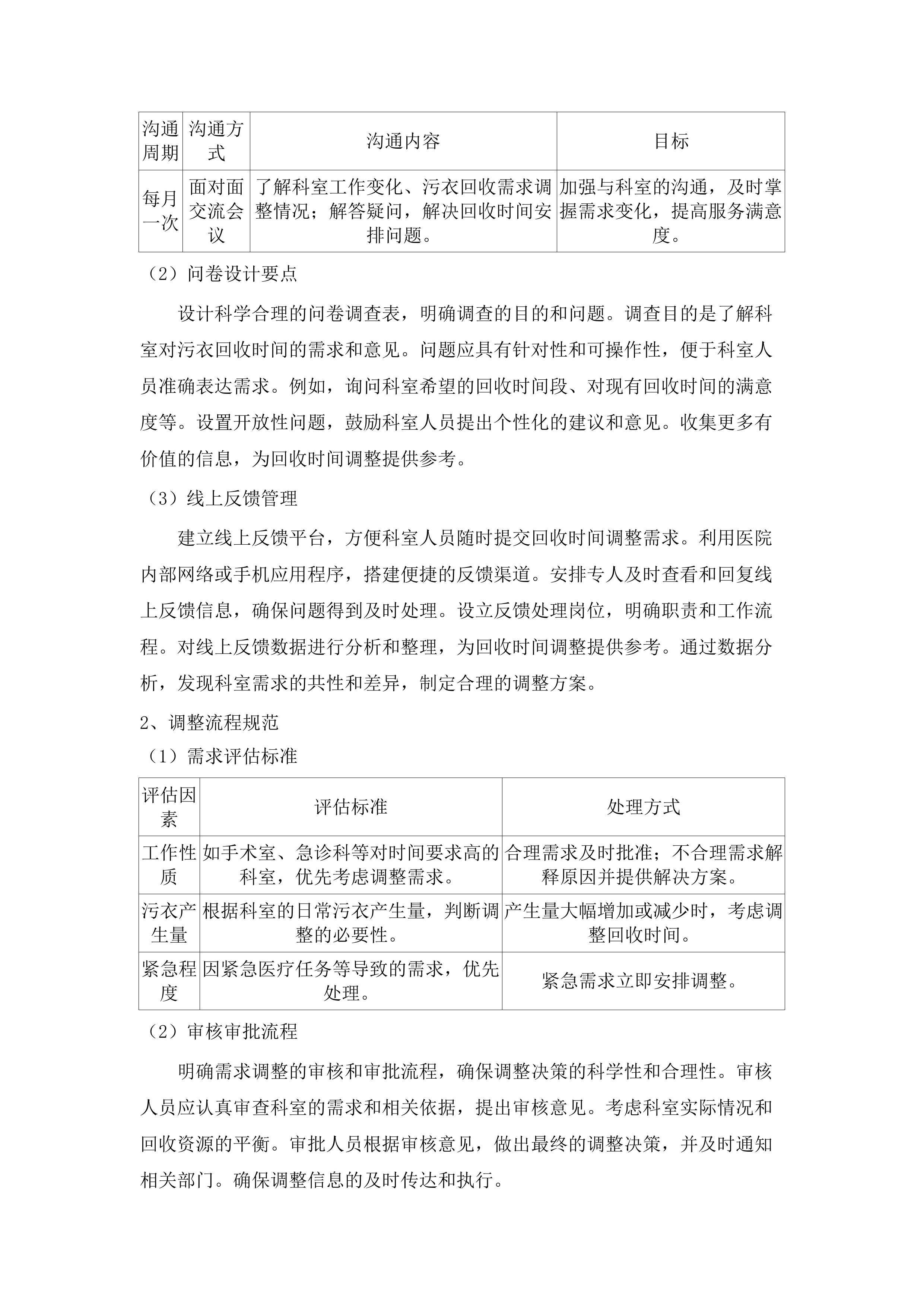

沟通周期

沟通方式

沟通内容

目标

每月一次

面对面交流会议

了解科室工作变化、污衣回收需求调整情况;解答疑问,解决回收时间安排问题。

加强与科室的沟通,及时掌握需求变化,提高服务满意度。

问卷设计要点

设计科学合理的问卷调查表,明确调查的目的和问题。调查目的是了解科室对污衣回收时间的需求和意见。问题应具有针对性和可操作性,便于科室人员准确表达需求。例如,询问科室希望的回收时间段、对现有回收时间的满意度等。设置开放性问题,鼓励科室人员提出个性化的建议和意见。收集更多有价值的信息,为回收时间调整提供参考。

线上反馈管理

建立线上反馈平台,方便科室人员随时提交回收时间调整需求。利用医院内部网络或手机应用程序,搭建便捷的反馈渠道。安排专人及时查看和回复线上反馈信息,确保问题得到及时处理。设立反馈处理岗位,明确职责和工作流程。对线上反馈数据进行分析和整理,为回收时间调整提供参考。通过数据分析,发现科室需求的共性和差异,制定合理的调整方案。

调整流程规范

需求评估标准

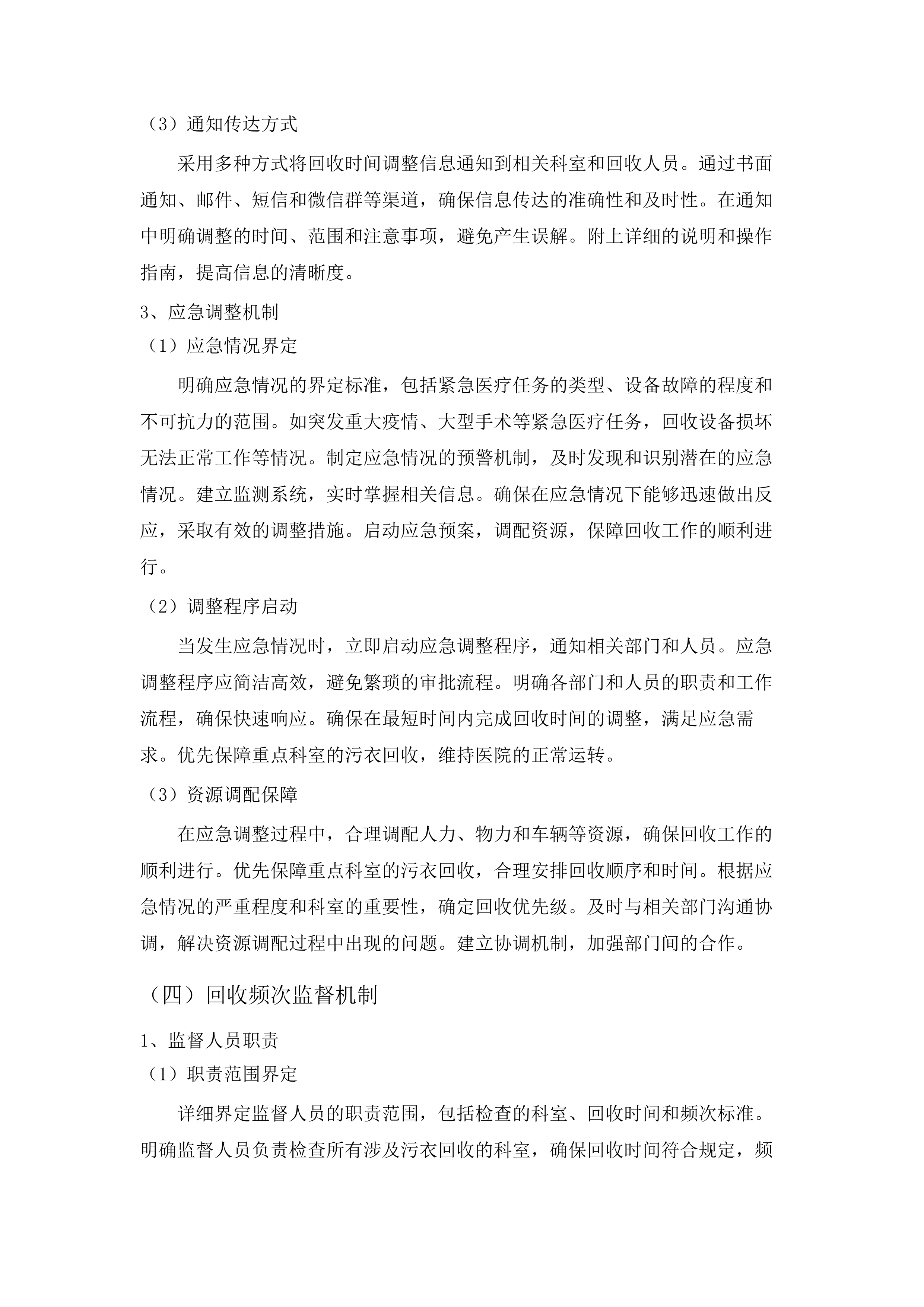

评估因素

评估标准

处理方式

工作性质

如手术室、急诊科等对时间要求高的科室,优先考虑调整需求。

合理需求及时批准;不合理需求解释原因并提供解决方案。

污衣产生量

根据科室的日常污衣产生量,判断调整的必要性。

产生量大幅增加或减少时,考虑调整回收时间。

紧急程度

因紧急医疗任务等导致的需求,优先处理。

紧急需求立即安排调整。

审核审批流程

明确需求调整的审核和审批流程,确保调整决策的科学性和合理性。审核人员应认真审查科室的需求和相关依据,提出审核意见。考虑科室实际情况和回收资源的平衡。审批人员根据审核意见,做出最终的调整决策,并及时通知相关部门。确保调整信息的及时传达和执行。

通知传达方式

采用多种方式将回收时间调整信息通知到相关科室和回收人员。通过书面通知、邮件、短信和微信群等渠道,确保信息传达的准确性和及时性。在通知中明确调整的时间、范围和注意事项,避免产生误解。附上详细的说明和操作指南,提高信息的清晰度。

应急调整机制

应急情况界定

明确应急情况的界定标准,包括紧急医疗任务的类型、设备故障的程度和不可抗力的范围。如突发重大疫情、大型手术等紧急医疗任务,回收设备损坏无法正常工作等情况。制定应急情况的预警机制,及时发现和识别潜在的应急情况。建立监测系统,实时掌握相关信息。确保在应急情况下能够迅速做出反应,采取有效的调整措施。启动应急预案,调配资源,保障回收工作的顺利进行。

调整程序启动

当发生应急情况时,立即启动应急调整程序,通知相关部门和人员。应急调整程序应简洁高效,避免繁琐的审批流程。明确各部门和人员的职责和工作流程,确保快速响应。确保在最短时间内完成回收时间的调整,满足应急需求。优先保障重点科室的污衣回收,维持医院的正常运转。

资源调配保障

在应急调整过程中,合理调配人力、物力和车辆等资源,确保回收工作的顺利进行。优先保障重点科室的污衣回收,合理安排回收顺序和时间。根据应急情况的严重程度和科室的重要性,确定回收优先级。及时与相关部门沟通协调,解决资源调配过程中出现的问题。建立协调机制,加强部门间的合作。

回收频次监督机制

监督人员职责

职责范围界定

详细界定监督人员的职责范围,包括检查的科室、回收时间和频次标准。明确监督人员负责检查所有涉及污衣回收的科室,确保回收时间符合规定,频次达到要求。明确监督人员在发现问题时的处理权限和报告流程。发现轻微问题可当场要求整改,严重问题及时向上级报告。确保监督人员能够独立、公正地开展监督工作。制定监督工作规范,加强对监督人员的管理。

培训与考核

对监督人员进行专业培训,提高其监督能力和业务水平。培训内容包括回收流程、质量标准和监督方法等。使监督人员熟悉回收工作的各个环节,掌握正确的监督方法。定期对监督人员进行考核,确保其履行职责的质量和效率。建立考核指标体系,对监督人员的工作表现进行量化评估。

工作纪律要求

要求监督人员严格遵守工作纪律,保守工作秘密。不得泄露科室的敏感信息和回收数据。如科室的特殊工作安排、污衣数量等。确保监督工作的公正性和客观性。监督人员应不偏不倚,如实记录和报告检查情况。

数据记录与分析

记录内容规范

记录项目

记录内容

记录要求

回收时间

具体的回收日期和时间段。

准确到分钟。

科室名称

被回收污衣的科室全称。

清晰无误。

污衣数量

回收的各类污衣的具体数量。

分类统计。

回收人员

负责本次回收的人员姓名。

明确记录。

分析方法与指标

采用科学合理的数据分析方法,如统计分析、趋势分析和对比分析等。统计分析回收频次的达标情况,趋势分析回收需求的变化趋势,对比分析不同科室的回收情况。设定相关的分析指标,如回收频次达标率、回收时间偏差率等。通过数据分析,评估回收频次的合理性和执行效果,发现问题并提出改进措施。根据分析结果,调整回收计划,优化服务质量。

报告生成与反馈

定期生成回收频次数据分析报告,向上级部门和相关科室反馈分析结果。报告应包括数据分析的主要结论、存在的问题和改进建议。根据反馈意见,及时调整回收频次和监督策略,不断提高回收服务质量。与上级部门和科室沟通协商,制定具体的改进方案并实施。

违规处理措施

违规行为界定

明确回收频次违规行为的界定标准,包括未按规定时间回收、回收数量不足等情况。对不同类型的违规行为进行分类,便于进行针对性的处理。如轻微违规、一般违规和严重违规。确保违规行为的界定清晰、准确,避免产生争议。制定详细的违规行为清单和判定规则。

调查处理流程

制定违规行为的调查处理流程,确保处理过程的公正、透明。当发现违规行为时,及时成立调查组,对事件进行调查核实。收集相关证据,询问相关人员。根据调查结果,提出处理意见,并按照规定程序进行审批和执行。对违规责任人进行相应的处罚,同时采取措施防止类似问题再次发生。

预防与改进措施

针对违规行为,分析原因,采取有效的预防和改进措施。加强对回收人员的培训和管理,提高其遵守规定的意识和能力。组织培训课程,强化纪律教育。完善回收流程和监督机制,避免类似违规行为的再次发生。优化流程,增加监督环节,确保回收工作的规范进行。

污衣回收职责分工

楼层科室污衣回收

明确回收人员职责

①由中标人员工负责从各楼层科室回收污衣,严格遵循工作安排,确保回收工作有序进行。中标人员工需熟悉各科室的分布和污衣存放位置,制定合理的回收路线,提高回收效率。在回收过程中,要保持良好的工作状态,不得擅自离岗或拖延回收时间。

楼层科室污衣回收

②严格按照规定的回收区域和频次开展工作,保障各科室污衣能够及时回收。针对不同科室的需求,制定详细的回收计划,明确每个科室的回收时间和次数。定期对回收计划进行评估和调整,确保其合理性和有效性。

③回收过程中,注意保持良好的工作态度和专业形象,与科室人员友好沟通。积极回应科室人员的需求和建议,及时解决回收过程中出现的问题。尊重科室人员的工作,不得与科室人员发生冲突。

职责内容

具体要求

熟悉回收区域

了解各楼层科室分布及污衣存放位置

遵守回收频次

严格按规定时间和次数回收污衣

保持工作态度

与科室人员友好沟通,积极解决问题

遵循回收时间要求

①工作人员工衣(医生/护士工衣、后勤制服等)的回收频次不少于每周三次,具体时间根据科室需求灵活调整。提前与各科室沟通,了解其对回收时间的特殊要求,制定个性化的回收方案。在调整回收时间时,要提前通知科室人员,确保其知晓。

②密切关注科室动态,及时响应科室提出的特殊回收时间需求。建立快速响应机制,当科室提出特殊需求时,能够在最短的时间内安排人员进行回收。加强与科室的沟通和联系,及时获取科室的动态信息。

③提前做好回收计划,确保在规定时间内完成各楼层科室的污衣回收工作。根据科室的分布和污衣数量,合理安排回收人员和车辆。制定详细的回收时间表,明确每个环节的时间节点,确保回收工作按时完成。

确保回收操作规范

①回收污衣时,轻拿轻放,避免造成污衣的二次污染。使用合适的工具和容器进行回收,防止污衣掉落或洒出。在回收过程中,要避免污衣与其他物品接触,减少污染的风险。

回收操作规范

②采用合适的工具和方式进行回收,保证污衣收集的效率和质量。选择质量好、容量大的污衣收集袋,提高收集效率。采用分类收集的方式,将不同类型的污衣分开收集,便于后续的处理。

③对回收过程中发现的异常情况,及时向相关负责人报告并记录。异常情况包括污衣数量不符、污衣损坏、有异味等。报告内容要详细准确,包括异常情况的发生时间、地点、具体情况等。

操作规范

具体要求

轻拿轻放污衣

避免造成二次污染

选用合适工具

保证收集效率和质量

报告异常情况

详细记录并及时上报

洗衣部污衣间分类

按污染程度分类

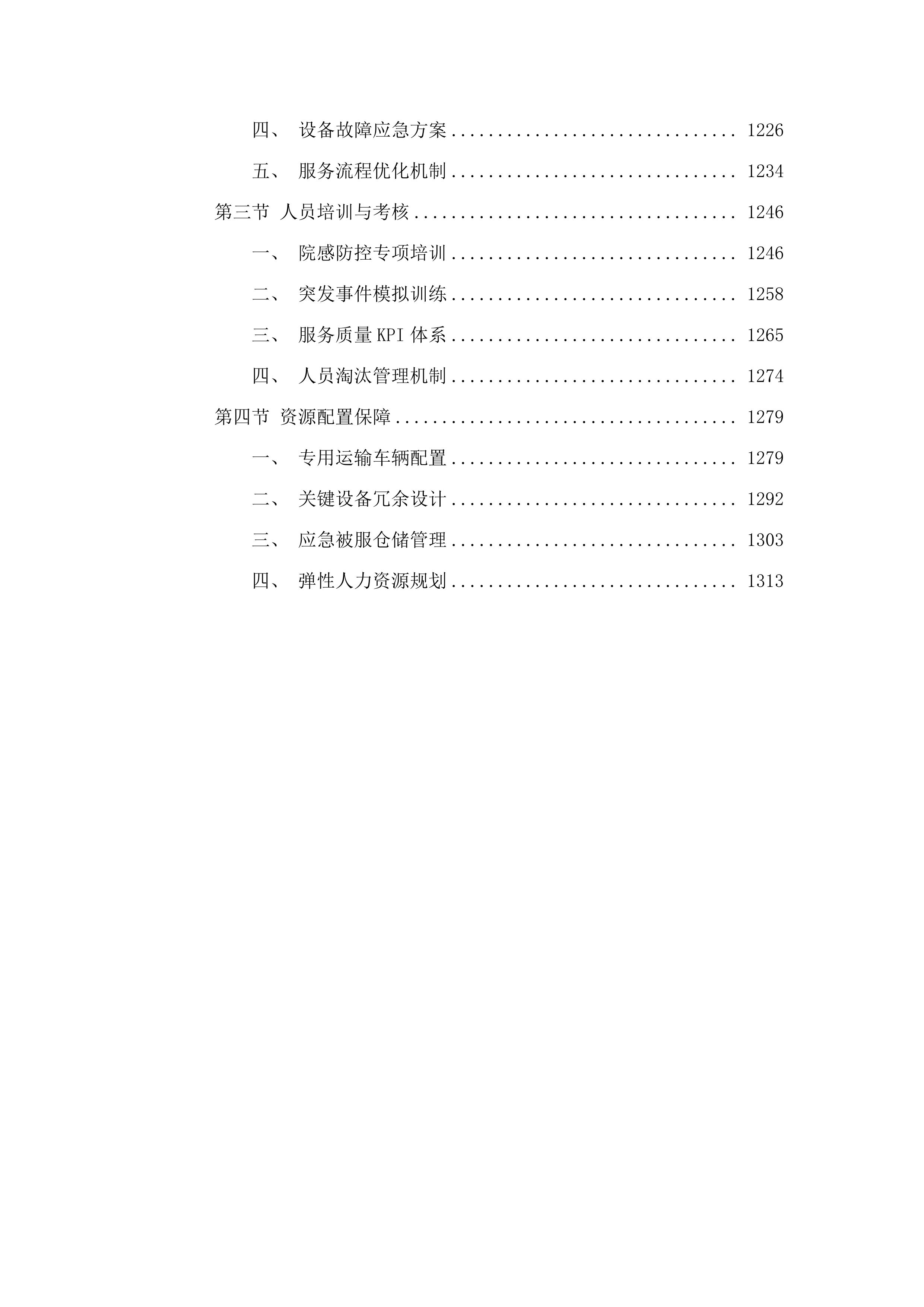

①将回收的污衣分为一般被服、有明显污染被服、传染性或特殊感染性被服。分类过程中,要严格按照相关标准和流程进行操作,确保分类的准确性。使用不同颜色或标识的收集袋对不同污染程度的污衣进行区分,便于识别和处理。

按污染程度分类

②分类过程中,严格按照防护标准操作,避免交叉感染。工作人员要穿戴好防护用品,如手套、口罩、防护服等。在分类过程中,要避免直接接触污衣,防止感染。

③对不同污染程度的污衣,采用不同颜色或标识的收集袋进行区分。一般被服使用蓝色收集袋,有明显污染被服使用黄色收集袋,传染性或特殊感染性被服使用红色收集袋。同时,在收集袋上标注清楚污衣的类型和数量,便于管理。

污染程度

分类标准

收集袋颜色

一般被服

无明显污染

蓝色

有明显污染被服

有血渍、污渍等

黄色

传染性或特殊感染性被服

携带病菌或病毒

红色

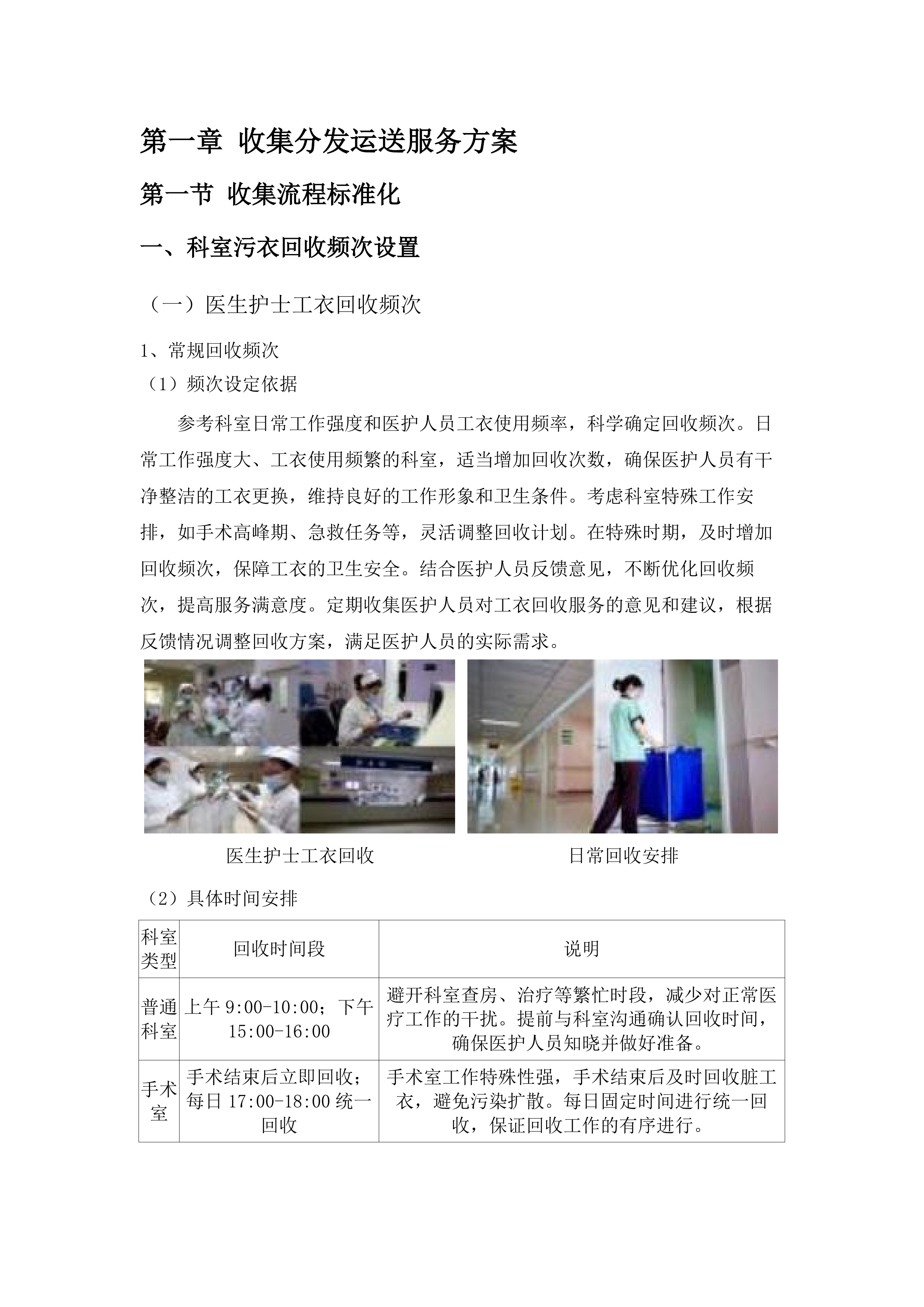

按使用区域分类

①把污衣按照手术室、供应室、新生儿科、产科、儿科、一般病房等使用区域分开。分类时,要仔细核对污衣的来源,确保分类的准确性。将同一使用区域的污衣集中放置,便于后续的洗涤处理。

②确保各使用区域的污衣独立放置,便于后续的洗涤处理。不同使用区域的污衣可能受到不同程度的污染,独立放置可以避免交叉感染。在放置污衣时,要按照规定的位置和方式进行摆放,确保整齐有序。

③分类完成后,做好详细的记录,方便查询和统计。记录内容包括污衣的使用区域、数量、回收时间等。定期对记录进行整理和分析,为后续的管理提供依据。

使用区域

分类要求

记录内容

手术室

独立放置,避免交叉感染

数量、回收时间

供应室

与其他区域分开

使用区域、数量

新生儿科

严格分类,确保安全

回收时间、污衣类型

产科

分类明确,便于处理

数量、使用区域

儿科

注意卫生,防止感染

回收时间、污衣类型

一般病房

合理分类,提高效率

数量、使用区域

按材质分类

①依据棉质、化纤、混纺等材质对污衣进行分类。不同材质的污衣其洗涤要求和处理方式有所不同,分类有助于提高洗涤效果。在分类过程中,要仔细辨别污衣的材质,确保分类的准确性。

②不同材质的污衣,其洗涤要求和处理方式有所不同,分类有助于提高洗涤效果。棉质污衣适合使用温和的洗涤剂进行洗涤,化纤污衣则需要使用专门的洗涤剂。分类后,可以根据不同材质的污衣制定相应的洗涤方案,提高洗涤质量。

③分类后,对各类材质的污衣进行妥善保管,防止损坏。将同一材质的污衣集中放置在干燥、通风的地方,避免受潮和发霉。定期对污衣进行检查,及时发现和处理损坏的污衣。

污衣回收统计登记

双方共同监数确认

①中标人员工和采购人员工共同对污衣数量进行监数、确认。监数过程中,要认真仔细,确保每一件污衣都被准确计数。双方要相互配合,共同完成监数工作,不得出现推诿现象。

②监数过程中,认真核对每一件污衣,确保数量准确无误。对于数量较多的污衣,可以采用分批计数的方式进行核对。在核对过程中,如发现数

被服洗涤服务项目.docx