汕尾市2025-2026年数字政府网络安全运营服务项目投标方案

第一章 项目理解

7

第一节 项目现状理解

7

一、 政务云平台安全体系认知

7

二、 已部署安全服务评估

17

三、 现有网络架构分析

30

四、 安全威胁与挑战识别

42

第二节 建设发展理解

51

一、 云安全服务发展趋势

51

二、 密码安全服务发展方向

60

三、 安全运营支撑体系发展

67

四、 服务方案提升安全能力

79

第三节 项目背景理解

88

一、 项目由来与目的解读

88

二、 适用范围与服务对象

96

三、 汕尾数字政府建设目标

106

四、 投标方案契合需求

117

第四节 建设目标理解

126

一、 构建云安全服务体系

126

二、 完善密码安全服务

137

三、 统一管理调度服务

147

第二章 技术方案成熟度

157

第一节 威胁识别

157

一、 IPS入侵防护服务

157

二、 智能网络流量检测

168

三、 云平台Web应用防火墙服务

173

四、 主机安全防护服务

181

第二节 风险检测

185

一、 主机安全防护服务

185

二、 云平台基线核查服务

192

三、 云数据库审计服务

201

四、 云租户基线核查服务

210

五、 网络安全审计服务

214

第三节 主动防御

224

一、 云主机内存马检测服务

224

二、 云主机动态蜜罐诱捕服务

234

三、 云防火墙服务

240

四、 抗拒绝服务攻击服务

245

第四节 威胁处置

251

一、 安全运营支撑团队

251

二、 一体化安全运营平台服务

269

三、 安全重保服务

278

四、 溯源分析服务

289

五、 渗透测试服务

292

第五节 日志审计

297

一、 云平台日志审计服务

297

二、 云租户日志审计服务

306

第三章 技术方案兼容度

318

第一节 架构对接

318

一、 云防火墙服务架构对接

318

二、 云堡垒机服务架构对接

326

三、 一体化安全运营平台对接

332

第二节 安全策略适配

351

一、 云平台基线核查适配

351

二、 云租户基线核查适配

356

三、 云WAF服务策略适配

361

第三节 运营效果匹配

377

一、 云平台日志审计匹配

377

二、 网络安全审计匹配

389

三、 云数据库审计匹配

394

第四章 云安全服务方案

401

第一节 基础网络及主机安全

401

一、 入侵防护服务

401

二、 抗拒绝服务攻击服务

412

三、 流量分流服务

417

四、 主机安全防护服务

426

五、 云堡垒机服务

436

六、 网络安全审计服务

445

七、 云平台日志审计服务

452

八、 云平台Web应用防火墙服务

462

九、 智能网络流量检测服务

471

第二节 云平台及数据安全防护

475

一、 云主机内存马检测服务

475

二、 云主机动态蜜罐诱捕服务

492

三、 数据静态脱敏服务

500

四、 云平台基线核查服务

515

五、 云防火墙服务

525

六、 云租户基线核查服务

536

七、 云数据库审计服务

548

八、 云租户日志审计服务

557

九、 云WAF服务

573

十、 一体化安全运营平台服务

576

十一、 安全运营支撑服务

584

第三节 安全运营及专项保障

598

一、 安全重保服务

598

二、 威胁研判服务

608

三、 溯源分析服务

611

四、 渗透测试服务

616

五、 安全培训服务

618

六、 粤盾值守保障服务

629

第五章 密码安全服务要求

640

第一节 高性能服务器密码机服务

640

一、 高吞吐量加密服务

640

二、 低延迟解密能力

644

第二节 云密钥管理系统服务

654

一、 密钥全生命周期管理

654

二、 多租户密钥隔离

664

第三节 国密SSLVPN安全网关服务

669

一、 国密算法加密通信

669

二、 多因素身份认证

679

第四节 密码服务运营平台服务

683

一、 密码服务统一调度

683

二、 服务监控与管理

688

第五节 智能密码钥匙USBKey服务

702

一、 国密算法签名服务

703

二、 身份认证与存储

707

第六节 数字证书服务

723

一、 证书全流程管理

723

二、 国密数字证书支持

735

第六章 质量保证与监督

741

第一节 组织组建与人员进场

741

一、 成立专项项目组

741

二、 人员资质与经验

752

第二节 实施进度计划

757

一、 进度计划制定

757

二、 进度跟踪与调整

767

第三节 质量保证措施

774

一、 建立质量管理体系

774

二、 满足项目需求

790

第四节 风险规避措施

795

一、 识别项目风险

795

二、 风险应对与监控

809

第七章 应急预案

815

第一节 应急故障处理

815

一、 应急处理流程制定

815

二、 专项处置预案规划

825

三、 故障定位恢复保障

830

第二节 故障响应时间

843

一、 应急响应快速启动

843

二、 初步分析及时反馈

860

三、 专家介入高效处理

872

第三节 维护承诺

881

一、 全年无休维护服务

881

二、 处理进展定期汇报

885

三、 专业团队快速响应

891

第四节 事后复盘机制

906

一、 复盘报告详细提交

906

二、 复盘会议组织优化

919

三、 安全运营水平提升

932

项目理解

项目现状理解

政务云平台安全体系认知

现有安全体系架构分析

整体架构布局

网络边界防护

防火墙作为网络边界的首道防线,严格把控进出网络的流量。依据预设规则,仅允许合法流量通过,有效抵御外部恶意攻击。具备状态检测功能,实时监测网络连接状态,及时阻断异常连接。支持多种访问控制策略,可根据不同业务需求灵活配置。此外,防火墙还能对网络流量进行深度分析,识别潜在的安全威胁,进一步增强网络边界的安全性。同时,定期对防火墙策略进行更新和优化,以应对不断变化的网络安全形势。

内部节点监测

入侵检测系统对内部网络各节点实时监测,通过分析网络流量、系统日志等信息,及时发现潜在安全威胁,识别异常行为。具备实时告警功能,发现异常迅速通知安全管理人员处理。支持特征检测和异常检测等多种方式,提高检测准确性和可靠性。以下是入侵检测系统的详细信息:

检测方式

优点

缺点

特征检测

准确性高,能检测已知攻击

对未知攻击方式可能无效

异常检测

能发现未知攻击方式

可能产生误报

数据加密机制

数据加密机制采用先进加密算法,对敏感数据加密处理,确保数据在存储和传输过程中不被窃取或篡改。支持对称加密和非对称加密等多种方式,可根据不同应用场景选择。加密密钥管理严格,采用密钥分层管理和定期更新机制,提高密钥安全性。此外,数据加密机制还具备数据完整性验证功能,确保数据在传输过程中未被篡改。同时,对加密算法进行定期评估和更新,以保证加密效果。

数据加密机制

架构层次划分

网络层安全

网络层安全是整个安全体系的基础,借助防火墙、入侵检测系统等设备,监控和过滤网络流量,防止外部攻击。防火墙按预设规则严格控制进出网络的流量,仅允许合法流量通过。入侵检测系统实时监测网络异常活动,及时发现潜在安全威胁。此外,网络层安全还包括对网络拓扑结构的优化,减少潜在的安全风险。同时,加强对网络设备的管理和维护,确保其正常运行。

系统层安全

系统层安全主要针对操作系统和中间件进行防护,采取漏洞修复、安全配置等措施。定期对操作系统和中间件进行漏洞扫描与修复,确保系统安全。优化系统安全配置,涵盖用户权限管理、访问控制等方面。此外,系统层安全还包括对系统日志的审计和分析,及时发现潜在的安全事件。同时,加强对系统管理员的培训和管理,提高其安全意识。

应用层安全

应用层安全主要对各类应用程序进行防护,采取身份认证、访问控制、数据加密等措施。采用多因子认证方式,严格验证用户身份,确保用户合法性。控制应用程序访问,根据用户角色和权限限制访问。对应用程序数据加密处理,确保数据安全。此外,应用层安全还包括对应用程序的漏洞扫描和修复,及时发现和解决潜在的安全问题。同时,加强对应用程序开发过程的安全管理,提高应用程序的安全性。

架构关联关系

网络与系统关联

网络层的安全防护措施直接影响系统层的安全性。若网络层存在漏洞,可能导致外部攻击渗透到系统层,损害系统。系统层的安全配置也会影响网络层的安全性,如系统防火墙配置不当,可能导致网络流量异常,影响网络稳定性。网络层和系统层需紧密协作,共同保障平台安全。此外,网络层和系统层之间还需进行信息共享和协同处理,及时发现和解决潜在的安全问题。

系统与应用关联

系统层的安全防护为应用层提供安全运行环境。若系统层存在漏洞,可能导致应用程序受攻击,影响正常运行。应用层的安全需求也会影响系统层的安全配置,如应用程序对用户身份认证要求较高,可能需要系统层提供更严格的身份认证机制。系统层和应用层需紧密协作,共同保障平台安全。此外,系统层和应用层之间还需进行数据交互和协同工作,确保应用程序的正常运行。

应用与数据关联

应用层的安全防护为数据层提供安全的数据访问接口。若应用层存在漏洞,可能导致数据泄露,影响数据安全。数据层的安全需求也会影响应用层的安全配置,如数据敏感性较高,可能需要应用层提供更严格的访问控制机制。应用层和数据层需紧密协作,共同保障平台安全。以下是应用层与数据层关联的详细信息:

关联方面

影响

应对措施

安全防护

应用层漏洞可能导致数据泄露

加强应用层安全防护,采用多因子认证、数据加密等措施

安全配置

数据敏感性影响应用层访问控制

根据数据敏感性调整应用层访问控制策略

协作机制

共同保障平台安全

建立信息共享和协同处理机制,及时发现和解决潜在安全问题

安全防护技术应用情况

入侵检测技术

特征检测应用

特征检测基于已知攻击特征进行检测,通过与预定义特征库匹配识别入侵行为。特征库定期更新,以适应新的攻击方式。具有较高准确性,但对未知攻击方式可能无法检测。此外,特征检测还可结合机器学习算法,提高检测的准确性和效率。同时,对特征库进行实时监控和分析,及时发现新的攻击特征。

异常检测应用

异常检测基于正常行为模式检测,通过分析网络流量和系统日志统计特征识别异常行为。能发现未知攻击方式,但可能产生误报。结合特征检测和异常检测,可提高入侵检测的准确性和可靠性。以下是异常检测应用的详细信息:

检测方式

优点

缺点

应对措施

异常检测

能发现未知攻击方式

可能产生误报

结合特征检测,对异常行为进行进一步分析和验证

特征检测

准确性高,能检测已知攻击

对未知攻击方式可能无效

定期更新特征库,提高检测能力

检测效果评估

定期对入侵检测系统检测效果评估,通过模拟攻击和分析实际检测结果,评估系统准确性和可靠性。根据评估结果,优化和调整入侵检测系统,提高检测效果。与其他安全防护技术协同工作,共同保障平台安全。以下是检测效果评估的详细信息:

评估指标

评估方法

改进措施

准确性

模拟攻击,分析检测结果

优化特征库,提高检测算法准确性

可靠性

长期监测,统计误报率和漏报率

结合多种检测方式,降低误报率和漏报率

协同性

与其他安全防护技术配合测试

建立信息共享和协同处理机制,提高协同工作效率

加密技术应用

对称加密应用

对称加密使用相同密钥进行加密和解密,加密速度快,常用于大量数据的加密处理,如数据存储和传输。但密钥管理复杂,需确保密钥安全。此外,对称加密还可采用密钥轮换机制,提高密钥的安全性。同时,对加密过程进行实时监控,及时发现和处理异常情况。

非对称加密应用

非对称加密使用一对密钥进行加密和解密,安全性高,常用于敏感数据的加密处理,如用户身份认证和数字签名。但加密和解密速度慢,不适合大量数据加密。此外,非对称加密还可结合对称加密,提高加密效率。同时,对密钥对进行定期更新和管理,确保密钥的安全性。

加密效果评估

定期对加密技术加密效果评估,通过分析加密后的数据和密钥管理情况,评估加密安全性。根据评估结果,优化和调整加密技术,提高加密效果。与其他安全防护技术协同工作,共同保障平台安全。此外,加密效果评估还可采用模拟攻击的方式,测试加密技术的抗攻击能力。同时,对评估结果进行实时分析和反馈,及时调整加密策略。

访问控制技术

基于角色的访问控制

基于角色的访问控制根据用户角色分配权限,用户只能访问角色允许的资源。角色定义和管理简单,易于实现和维护,适用于用户数量多、权限管理复杂的场景。此外,基于角色的访问控制还可采用动态授权机制,根据用户的实时行为和环境变化调整权限。同时,对角色权限进行定期审计和评估,确保权限的合理性和安全性。

基于属性的访问控制

基于属性的访问控制根据用户和资源属性授权,用户只能访问属性允许的资源。属性定义和管理灵活,可根据不同应用场景定制,适用于资源访问需求复杂的场景。此外,基于属性的访问控制还可采用上下文感知机制,根据用户的上下文信息动态调整权限。同时,对属性规则进行实时监控和分析,及时发现和处理异常情况。

访问控制效果评估

定期对访问控制技术访问控制效果评估,通过分析用户访问行为和权限管理情况,评估访问控制安全性。根据评估结果,优化和调整访问控制技术,提高访问控制效果。与其他安全防护技术协同工作,共同保障平台安全。此外,访问控制效果评估还可采用模拟攻击的方式,测试访问控制技术的抗攻击能力。同时,对评估结果进行实时分析和反馈,及时调整访问控制策略。

安全策略配置现状

网络访问策略

防火墙策略配置

防火墙策略配置是网络访问策略的核心,通过设置访问规则,严格控制进出网络的流量。策略涵盖源地址、目的地址、端口号、协议等多维度规则,确保只有合法流量通过。定期更新和优化策略,以适应新的安全威胁。此外,防火墙策略还可采用动态规则生成机制,根据网络流量的实时变化自动调整策略。同时,对策略执行情况进行实时监控和分析,及时发现和处理异常情况。

入侵检测策略配置

入侵检测策略配置是网络访问策略的重要补充,通过监测和分析网络流量,及时发现潜在入侵行为。策略包括特征检测和异常检测规则,根据不同攻击方式配置。根据实际情况动态调整策略,提高检测准确性和可靠性。此外,入侵检测策略还可采用智能关联分析机制,对多个检测结果进行关联分析,提高检测的准确性和效率。同时,对策略执行情况进行实时监控和分析,及时发现和处理异常情况。

策略执行效果评估

定期对网络访问策略执行效果评估,通过模拟攻击和分析实际检测结果,评估策略安全性和有效性。根据评估结果,优化和调整策略,提高执行效果。与其他安全策略协同工作,共同保障平台安全。此外,策略执行效果评估还可采用多维度评估指标,如准确性、可靠性、实时性等,全面评估策略的执行效果。同时,对评估结果进行实时分析和反馈,及时调整策略。

用户认证策略

多因子认证配置

多因子认证配置是用户认证策略的核心,结合多种认证方式,提高用户认证安全性。包括用户名/密码、手机短信验证码、数字证书等方式,用户需同时提供多种认证信息才能通过认证。根据用户风险等级动态调整,确保安全性和便捷性。此外,多因子认证还可采用生物识别技术,如指纹识别、人脸识别等,提高认证的准确性和安全性。同时,对认证过程进行实时监控和分析,及时发现和处理异常情况。

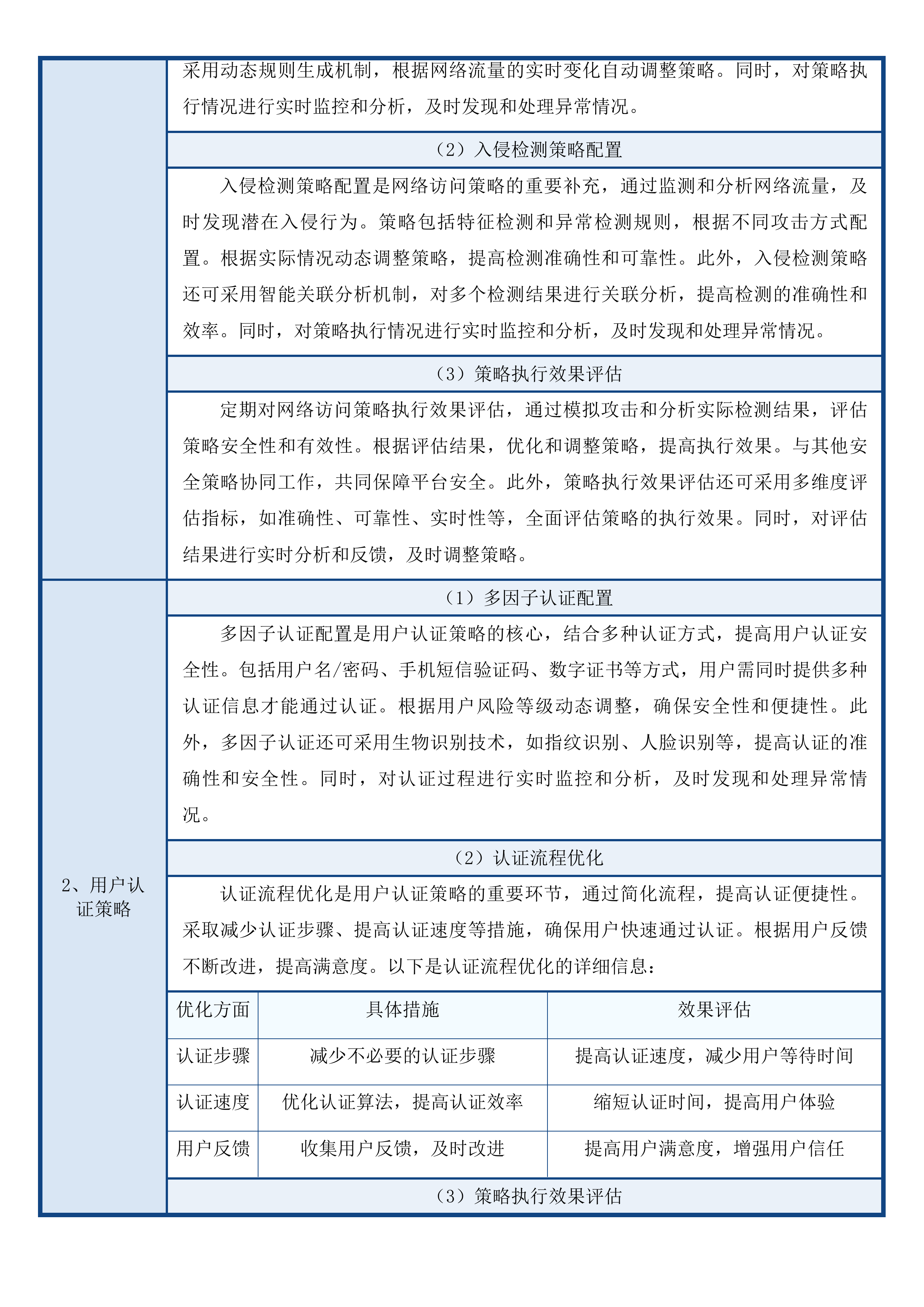

认证流程优化

认证流程优化是用户认证策略的重要环节,通过简化流程,提高认证便捷性。采取减少认证步骤、提高认证速度等措施,确保用户快速通过认证。根据用户反馈不断改进,提高满意度。以下是认证流程优化的详细信息:

优化方面

具体措施

效果评估

认证步骤

减少不必要的认证步骤

提高认证速度,减少用户等待时间

认证速度

优化认证算法,提高认证效率

缩短认证时间,提高用户体验

用户反馈

收集用户反馈,及时改进

提高用户满意度,增强用户信任

策略执行效果评估

定期对用户认证策略执行效果评估,通过分析用户认证行为和认证结果,评估策略安全性和有效性。根据评估结果,优化和调整策略,提高执行效果。与其他安全策略协同工作,共同保障平台安全。此外,策略执行效果评估还可采用风险评估模型,对用户认证过程中的风险进行实时评估和预警。同时,对评估结果进行实时分析和反馈,及时调整策略。

数据保护策略

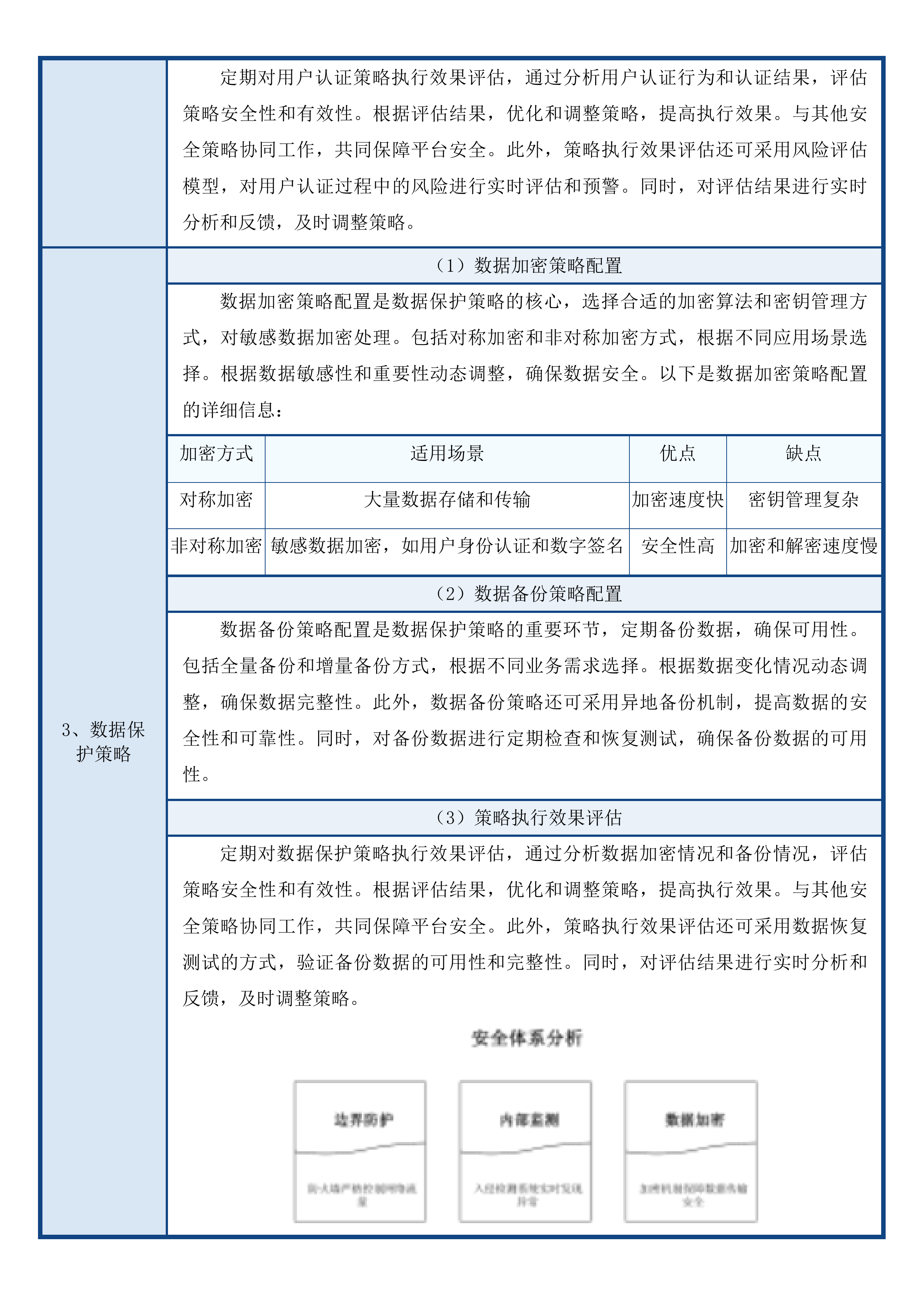

数据加密策略配置

数据加密策略配置是数据保护策略的核心,选择合适的加密算法和密钥管理方式,对敏感数据加密处理。包括对称加密和非对称加密方式,根据不同应用场景选择。根据数据敏感性和重要性动态调整,确保数据安全。以下是数据加密策略配置的详细信息:

加密方式

适用场景

优点

缺点

对称加密

大量数据存储和传输

加密速度快

密钥管理复杂

非对称加密

敏感数据加密,如用户身份认证和数字签名

安全性高

加密和解密速度慢

数据备份策略配置

数据备份策略配置是数据保护策略的重要环节,定期备份数据,确保可用性。包括全量备份和增量备份方式,根据不同业务需求选择。根据数据变化情况动态调整,确保数据完整性。此外,数据备份策略还可采用异地备份机制,提高数据的安全性和可靠性。同时,对备份数据进行定期检查和恢复测试,确保备份数据的可用性。

策略执行效果评估

定期对数据保护策略执行效果评估,通过分析数据加密情况和备份情况,评估策略安全性和有效性。根据评估结果,优化和调整策略,提高执行效果。与其他安全策略协同工作,共同保障平台安全。此外,策略执行效果评估还可采用数据恢复测试的方式,验证备份数据的可用性和完整性。同时,对评估结果进行实时分析和反馈,及时调整策略。

安全体系漏洞与风险

潜在安全漏洞

操作系统漏洞

操作系统漏洞是政务云平台安全体系中常见漏洞之一,可能导致系统被攻击、数据被窃取。包括缓冲区溢出、SQL注入、跨站脚本攻击等,需及时发现和修复。通过定期漏洞扫描和安全评估,及时发现并采取措施修复。以下是操作系统漏洞的详细信息:

漏洞类型

危害

修复措施

缓冲区溢出

可能导致系统崩溃、数据泄露

更新操作系统补丁,加强内存管理

SQL注入

可能导致数据库数据被篡改、泄露

对用户输入进行过滤和验证,使用参数化查询

跨站脚本攻击

可能导致用户信息泄露、网站被篡改

对用户输入进行过滤和转义,设置CSP策略

应用程序漏洞

应用程序漏洞是政务云平台安全体系中常见漏洞,可能导致应用程序被攻击、数据被篡改。包括输入验证漏洞、会话管理漏洞、权限管理漏洞等,需及时发现和修复。通过定期漏洞扫描和安全评估,及时发现并采取措施修复。以下是应用程序漏洞的详细信息:

漏洞类型

危害

修复措施

输入验证漏洞

可能导致SQL注入、XSS攻击等

对用户输入进行严格验证和过滤

会话管理漏洞

可能导致用户会话被劫持、数据泄露

使用安全的会话管理机制,如HTTPS、会话令牌等

权限管理漏洞

可能导致用户越权操作、数据泄露

严格控制用户权限,实现最小权限原则

网络设备漏洞

网络设备漏洞是政务云平台安全体系中较隐蔽的漏洞,可能导致网络被攻击、数据被拦截。包括路由器漏洞、交换机漏洞、防火墙漏洞等,需及时发现和修复。通过定期漏洞扫描和安全评估,及时发现并采取措施修复。此外,网络设备漏洞还可能导致网络服务中断,影响政务云平台的正常运行。因此,加强对网络设备的安全管理和维护至关重要。同时,对网络设备进行实时监控,及时发现和处理异常情况。

外部攻击风险

DDoS攻击风险

DDoS攻击是政务云平台面临的主要外部攻击风险之一,可能导致系统瘫痪,无法正常提供服务。通过大量恶意流量耗尽系统资源,使系统无法响应合法请求。通过加强网络带宽管理、部署DDoS防护设备、优化系统架构等措施,降低攻击风险。此外,DDoS攻击还可能导致网络服务质量下降,影响用户体验。因此,建立有效的DDoS攻击预警和应急响应机制至关重要。同时,对攻击行为进行实时监控和分析,及时调整防护策略。

DDoS攻击风险

黑客攻击风险

黑客攻击是政务云平台面临的主要外部攻击风险,可能导致数据泄露、系统被控制等严重后果。利用系统漏洞获取权限,窃取数据或控制系统。通过加强网络安全防护、提高系统安全性、及时更新安全补丁等措施,降低攻击风险。以下是黑客攻击风险的详细信息:

攻击方式

危害

应对措施

漏洞利用

可能导致系统被控制、数据泄露

及时更新系统补丁,加强漏洞管理

社会工程学攻击

可能导致用户账号被盗用、数据泄露

加强用户安全意识培训,提高防范能力

恶意软件攻击

可能导致系统感染病毒、数据被破坏

安装杀毒软件,定期更新病毒库

病毒攻击风险

病毒攻击是政务云平台面临的常见外部攻击风险之一,可能导致系统感染病毒、数据被破坏。通过恶意软件感染系统,破坏正常运行。通过安装杀毒软件、定期更新病毒库、加强用户教育等措施,降低攻击风险。此外,病毒攻击还可能导致系统性能下降,影响政务云平台的正常运行。因此,建立有效的病毒防护体系至关重要。同时,对病毒攻击行为进行实时监控和分析,及时发现和处理异常情况。

内部管理风险

用户权限管理风险

用户权限管理风险是政务云平台内部管理风险的主要来源之一,可能导致用户越权操作、数据泄露。管理不当包括权限分配不合理、权限变更不及时等问题,需加强管理,确保用户只能访问授权范围内的资源。以下是用户权限管理风险的详细信息:

风险类型

危害

应对措施

权限分配不合理

可能导致用户越权操作、数据泄露

建立健全的用户权限管理制度,明确权限分配原则

权限变更不及时

可能导致用户继续拥有已过期的权限

定期审查用户权限,及时更新权限信息

权限审计不严格

可能无法及时发现用户越权操作行为

加强权限审计,建立审计机制

安全策略执行风险

安全策略执行风险是政务云平台内部管理风险的另一个主要来源,可能导致安全策略无法有效执行,系统受到攻击。执行不到位包括策略配置不合理、策略更新不及时等问题,需加强管理,确保策略有效执行。此外,安全策略执行风险还可能导致安全漏洞被利用,影响政务云平台的安全。因此,建立有效的安全策略执行监督机制至关重要。同时,对策略执行情况进行实时监控和分析,及时发现和处理异常情况。

数据备份管理风险

数据备份管理风险是政务云平台内部管理风险的重要组成部分,可能导致数据丢失,无法恢复。备份不及时包括备份周期过长、备份数据不完整等问题,需加强管理,确保数据安全性和可用性。此外,数据备份管理风险还可能导致数据恢复失败,影响政务云平台的正常运行。因此,建立有效的数据备份管理体系至关重要。同时,对备份数据进行定期检查和恢复测试,确保备份数据的可用性。

已部署安全服务评估

安全服务功能完整性

云安全服务功能评估

1)评估入侵防护服务,重点关注其是否具备对蠕虫、木马、协议异常等攻击的高效检测及防护功能。同时,确认是否支持0day攻击检测,这是衡量其应对未知威胁能力的重要指标。此外,检查其服务要求,如Realworld吞吐是否≥2Gbps,能否第一时间获取最新威胁信息,准确检测并防御针对漏洞的攻击,以及是否可防护各种针对web的攻击,包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。

入侵防护服务

2)检查抗拒绝服务攻击服务,查看能否通过对互联网访问公网IP的业务流量进行实时监测,及时发现异常DDoS攻击流量。在不影响正常业务的前提下,确认是否能根据用户配置的防护策略,清洗掉攻击流量。并且检查其服务要求,如支持清洗容量是否≥12Gbps,是否支持防护SYNFlood、UDPFlood、ACKFlood、ICMPFlood、DNSQueryFlood、NTPreplyFlood等各类DDoS攻击,是否支持通过配置IP黑名单和白名单来实现对访问DDoS高防的源IP封禁或者放行,以及是否支持封禁指定区域IP的流量。

3)确认流量分流服务,核实能否为政务云平台节点的政务外网和互联网区提供流量分流服务,是否能复制流量,并提供给多个流量安全分析设备,包括APT、智能网络流量检测等。

4)评估主机安全防护服务,查看是否包含资产管理、漏洞管理、基线检查、入侵检测等功能,能否识别并管理主机中的信息资产。检查是否提供病毒木马检测、账号密码破解检测、勒索防护、文件完整性管理、漏洞管理等服务,是否支持收集并展示账号、开放端口、进程、Web目录、软件等主机资产信息,是否支持对于系统关键文件进行监控,一旦文件被修改就进行告警,以及是否支持监测运行中的进程并进行收集及呈现。

5)检查云堡垒机服务,确认是否具备身份认证、权限控制、账户管理、操作审计、自动化运维、运维审计等功能。查看是否能实现对运维资源的4A安全管控,主要包含用户管理、资源管理、策略、审计和工单等功能模块,是否支持对Windows或Linux等操作系统的主机提供安全管控保护。检查其服务要求,如是否支持多因子认证,包括手机短信、手机令牌、USBKey、动态令牌等方式,是否支持为每个用户账号分配不同的角色,赋予用户访问系统不同模块的权限,以及是否支持设置访问控制权限,从访问有效期、登录时间、IP限制、上传/下载、文件传输、剪切板、显示水印等维度,赋予用户访问资源的权限。

云堡垒机服务

6)评估网络安全审计服务,查看能否进行网络安全访问行为审计,识别违规网络操作行为。从发起者、访问时间、访问对象、访问方法、使用频率等各个角度,检查是否能提供丰富的统计分析报告。检查其服务要求,如支持检测性能是否≥4Gbps,是否可以细粒度记录网络访问行为,识别违规网络操作行为。

7)检查云平台日志审计服务,确认是否是对管理平台服务日志进行统一收集、解析、分析、集中存储、监控及可视化的综合性日志管理平台。查看日志采集是否支持通过syslog、ftp、tcp、kafka等方式对网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统、数据库等资产所产生的日志信息进行收集,是否支持对不同设备不同格式的日志进行细粒度解析,预制解析规则,同时可自定义。

8)评估云平台Web应用防火墙服务,查看是否对管理平台web应用提供安全防护,包括常见的SQL注入、XSS、命令注入等web应用攻击行为。检查防护的IP个数是否不限,能否实时拦截SQL注入、XSS跨站、网站挂马、漏洞入侵等黑客攻击,保护云主机的web应用安全。确认是否支持自动发现网络环境中存在的web业务系统,记录服务器的ip、port、域名等信息。检查其服务要求,如网络吞吐是否≥3Gbps,HTTP/HTTPS单项防护能力是否≥1Gbps,是否可用于实时拦截SQL注入、XSS跨站、网站挂马、漏洞入侵等黑客攻击,保护云主机的WEB应用安全,是否支持自动发现网络环境中存在的Web业务系统,记录服务器的IP、Port、域名等信息,是否能够识别恶意请求含跨站脚本(XSS)、注入式攻击(包括SQL注入、命令注入、Cookie注入等)、跨站请求伪造等应用攻击行为,是否支持深度检测,深度反逃逸识别,是否支持webshell检测,防护通过上传接口植入网页木马。

9)检查智能网络流量检测,确认是否提供互联网网络流量检测能力,能否检测数据中心内部存在的安全威胁及恶意流量,同时能否识别网络协议、租户网络行为,根据网络行为智能判断攻击威胁并采取对应行为。

10)评估云主机内存马检测,查看是否基于内存马入侵攻击链进行防护,检测中间件的进程执行某些恶意代码。检查其服务要求,如是否支持实时检测防御内存马注入攻击,支持的操作系统是否为Linux、Windows,是否支持基于RASP技术,为运行时的应用提供安全检测和防护,是否支持无需修改应用文件,只需将探针注入到应用,即可为其提供强大的安全防护能力。

11)检查云主机动态蜜罐诱捕服务,确认是否区别于基于静态、被动的网络安全防御技术,通过蜜罐诱捕,诱骗、捕获黑客的攻击行为和数据,从而使网络安全由被动转换为前瞻性的主动防护。检查其服务要求,如是否提供攻击诱捕陷阱,利用真实端口作为诱饵端口诱导攻击者访问,在内网横向渗透场景下,能否有效地检测到攻击者的扫描行为,识别失陷主机,延缓攻击者攻击真正目标,从而保护用户的真实资源,是否支持默认主动连接蜜罐端口的主机都是内网失陷主机,一旦检测到可疑的连接行为将会上报告警。

12)评估数据静态脱敏服务,查看是否包括支持静态脱敏功能,通过屏蔽、变形、替换、随机、加密算法,针对不同数据类型进行数据掩码扰乱,并可将脱敏后的数据按用户需求,装载至不同环境中。检查是否提供敏感数据管理功能,支持敏感数据发现、敏感数据识别模型管理与生产、数据脱敏方案与策略管理。确认是否支持与数据资产可视化管理服务系统智能联动,能够接受其下发的脱敏策略和上报脱敏结果进行联动分析。检查是否支持明暗双重水印,具备可检测性强,不易被篡改。查看是否提供数据安全体检功能,可对云上RDS资产进行数据安全体检,识别数据安全风险,保护云上数据安全。

13)检查云平台基线核查服务,确认是否对云管理平台服务的配置策略合规进行检查和综合分析,能否输出配置核查结果的报表。检查其服务要求,如是否支持对云平台的服务器、数据库、中间件等做基线核查,包括权限配置、服务配置、网络配置等,是否支持对配置结果分析,可输出配置核查结果。

14)评估云防火墙服务,查看是否为云租户提供虚拟下一代防火墙服务,能否对攻击提供东西向入侵防御,并识别应用协议恶意攻击。检查其服务要求,如是否为租户提供云防火墙服务,可对攻击提供入侵防御,并识别应用协议恶意攻击,是否支持基于IP、域名、地域等方式对互联网边界进行访问控制,是否支持对访问流量进行检测与防护,覆盖多种常见的网络攻击,有效保护资产,是否支持检测流量中是否含有网络钓鱼、特洛伊木马、蠕虫、黑客工具、间谍软件、密码攻击、漏洞攻击、SQL注入攻击、XSS跨站脚本攻击、Web攻击,以及检测是否存在协议异常、缓冲区溢出、访问控制、可疑DNS活动及其它可疑行为。

15)检查云租户基线核查服务,确认是否为云租户的业务应用及配置提供基线核查的服务。检查其服务要求,如是否为租户应用及配置提供基线核查的服务,是否支持操作系统、数据库、中间件、应用需要满足的最低安全配置要求检查,包括权限配置、服务配置、网络配置、口令安全配置、等保合规配置等方面,是否提供口令复杂度策略检测、经典弱口令检测、配置检查功能,能否检测不安全的口令配置和系统、关键软件中存在的风险,并针对所发现的风险为用户提供修复建议,是否支持基于国内外通用安全规范,从账号管理,口令策略,授权管理,服务管理,配置管理,网络管理,权限管理等多个角度检查系统和软件的安全性。

16)评估云数据库审计服务,查看是否为云租户提供数据库安全审计,实现对数据库访问行为监控、危险操作告警、可疑行为审计。检查其服务要求,如是否提供数据库安全审计,实现对数据库访问行为监控、危险操作告警、可疑行为审计,是否提供旁路模式数据库审计功能,可以对风险行为进行实时告警,是否支持生成满足数据安全标准的合规报告,可以对数据库的内部违规和不正当操作进行定位追责,保障数据资产安全,是否提供数据库审计,SQL注入攻击检测,风险操作识别等功能,保障数据库的安全,是否提供数据库慢SQL检测,可获知执行耗时长、影响行数、执行该SQL语句的数据库信息并根据实际需求对慢SQL进行优化,是否支持MySQL、Oracle、SQLServer、PostgreSQL、高斯、神通、金仓、南大通用等主流数据库类型。

17)检查云租户日志审计服务,确认是否对云租户的安全设备、网络设备、服务器设备、应用系统的日志进行收集、归一化处理,由集中日志审计系统进行分析、审计,对安全事件进行关联分析,发现潜在的安全威胁。

18)评估云WAF服务,查看是否为云租户提供Web安全防护服务,保护云租户的Web应用免遭当前和未来的安全威胁。检查是否通过对HTTP(S)请求进行检测,识别并阻断SQL注入、跨站脚本攻击、网页木马上传、命令/代码注入、文件包含、敏感文件访问、第三方应用漏洞攻击、CC攻击、恶意爬虫扫描、跨站请求伪造等攻击,保护Web服务安全稳定,覆盖OWASPTOP10中常见安全威胁,对漏洞攻击、网页木马等威胁进行检测和拦截,是否限制单个IP/Cookie/Referer访问者对网站上特定路径(URL)的访问频率,WAF是否会根据配置的规则,精准识别CC攻击以及有效缓解CC攻击,是否对常见的HTTP字段进行条件组合,配置强大的精准访问控制策略,是否支持盗链防护、空字段拦截等防护场景,是否支持配置黑白名单规则,阻断、仅记录或放行指定IP的访问请求。

19)检查一体化安全运营平台服务,确认是否提供省市一体化安全运营平台服务。查看是否包含日志中台、数据分析处理、安全业务调度服务、一体可视化管控中心等功能。检查其服务要求,如是否提供一体化安全运营平台软件服务,软件需包含日志中台、数据分析处理、全局共享知识库、安全业务调度服务、一体可视化管控中心、安全作战室等功能,是否支持呈现当前工作空间中资源的整体安全评估状况,包括资产的安全评估结果、安全监控和安全趋势等信息,可以全面了解资产的安全情况,是否提供全面的日志采集、安全治理、智能分析、态势感知、编排响应等快速闭环的安全信息和事件管理能力,集中呈现未处理的威胁告警、漏洞和合规检查的风险数目,是否支持快速查看威胁告警、漏洞和合规风险详情,能否支持检测云服务关键配置项,通过执行扫描任务,检查云服务基线配置风险状态,分类呈现云服务配置检测结果,告警提示存在安全隐患的配置,并提供相应配置加固建议和帮助指导。

主机安全防护功能评估

1)查看主机安全防护服务,全面评估是否包含资产管理、漏洞管理、基线检查、入侵检测等核心功能。这些功能是保障主机安全的基础,能够识别并管理主机中的信息资产,实时监测主机中的风险并阻止非法入侵行为。通过资产管理,可以清晰了解主机中的各类资产信息;漏洞管理能及时发现并修复潜在的安全漏洞;基线检查可确保主机配置符合安全标准;入侵检测则能有效防范外部攻击。此外,还需确认其是否具备病毒木马检测、账号密码破解检测、勒索防护、文件完整性管理、漏洞管理等服务,这些服务能进一步提升主机的安全性。

2)检查主机安全防护服务是否支持收集并展示账号、开放端口、进程、Web目录、软件等主机资产信息。这些信息对于用户监控和管理主机至关重要,用户可以通过这些信息及时发现异常情况。同时,要查看是否支持对系统关键文件进行监控,一旦文件被修改就进行告警。系统关键文件的安全直接关系到主机的稳定运行,及时发现文件被篡改的情况可以有效避免安全事故的发生。另外,确认是否支持监测运行中的进程并进行收集及呈现,便于用户自主清点合法进程,发现异常进程,从而及时采取措施保障主机安全。

3)确认主机安全防护服务在面对复杂的网络环境和攻击手段时,能否持续稳定地发挥其各项功能。要考虑其在高并发情况下的性能表现,是否会出现响应迟缓或功能失效的情况。还要评估其对新型攻击的应对能力,如未知病毒木马、高级持续性威胁等。此外,检查其是否具备良好的扩展性,能否根据业务发展和安全需求,方便地添加新的安全功能模块,以适应不断变化的安全形势。

审计与管控服务功能评估

1)评估网络安全审计服务,着重查看能否精准识别违规网络操作行为。从发起者、访问时间、访问对象、访问方法、使用频率等多个角度进行全面分析,提供丰富的统计分析报告。这些报告可以帮助用户深入了解网络使用情况,发现潜在的安全风险。同时,检查其检测性能是否满足要求,如支持检测性能≥4Gbps,确保能够细粒度记录网络访问行为,准确识别违规操作。一个优秀的网络安全审计服务应具备高效的检测能力和精准的识别能力,能够及时发现并报告异常网络行为。

2)检查云平台日志审计服务,确认是否能对管理平台服务日志进行统一收集、解析、分析、集中存储、监控及可视化。日志采集方式应支持通过syslog、ftp、tcp、kafka等多种途径,确保能够全面收集网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统、数据库等资产所产生的日志信息。同时,要具备对不同设备不同格式的日志进行细粒度解析的能力,预制解析规则,并且可自定义,以满足不同用户的需求。这样的日志审计服务可以帮助用户及时发现潜在的安全威胁,对网络安全状况进行有效监控。

3)确认云堡垒机服务是否具备身份认证、权限控制、账户管理、操作审计、自动化运维、运维审计等完整功能。它应能够实现对运维资源的4A安全管控,包含用户管理、资源管理、策略、审计和工单等功能模块,支持对Windows或Linux等操作系统的主机提供安全管控保护。在身份认证方面,要支持多因子认证,如手机短信、手机令牌、USBKey、动态令牌等方式,安全认证登录用户身份,降低用户账号密码风险。在权限控制方面,要能够为每个用户账号分配不同的角色,赋予用户访问系统不同模块的权限,对系统用户身份进行分权,同时设置访问控制权限,从访问有效期、登录时间、IP限制、上传/下载、文件传输、剪切板、显示水印等多个维度,赋予用户访问资源的权限。

安全服务运行稳定性

服务持续运行能力评估

1)评估入侵防护服务、抗拒绝服务攻击服务等关键安全服务,确认能否实现7×24小时不间断运行,这是保障政务云平台安全的基础。在长时间的运行过程中,这些服务需要持续保持对各种安全威胁的监控和防护能力,不能出现任何中断。例如,入侵防护服务要时刻检测和防范蠕虫、木马、协议异常等攻击;抗拒绝服务攻击服务要实时监测异常DDoS攻击流量,并及时进行清洗。同时,要检查服务在运行过程中的性能表现,是否会因为长时间运行而出现性能下降的情况,如检测速度变慢、防护能力减弱等。

2)检查安全服务在长时间运行过程中是否会出现性能下降、服务中断等问题。这需要对服务的各项指标进行长期监测,如CPU使用率、内存占用率、响应时间等。如果发现性能指标出现异常波动,可能意味着服务存在潜在的问题。此外,要考虑服务在面对突发情况时的应对能力,如高并发流量、硬件故障等,是否能够保持稳定运行,不影响正常业务的开展。

3)确认安全服务在高并发流量情况下,能否保持稳定的运行状态。高并发流量会对服务的性能和稳定性带来巨大挑战,安全服务需要具备足够的处理能力来应对。要检查服务的资源分配策略是否合理,能否根据流量的变化动态调整资源使用。同时,要评估服务在高并发情况下的响应时间和处理效率,确保不会因为流量过大而导致服务瘫痪。

4)评估安全服务的负载均衡能力,确保在多台服务器或节点之间能够均匀分配流量,避免出现单点故障。负载均衡可以提高服务的可用性和可靠性,当某一台服务器出现问题时,其他服务器能够及时接管其工作。此外,要检查服务的容错机制,当出现硬件故障、软件错误等情况时,能否自动切换到备用设备或节点,保证服务的连续性。

5)检查安全服务的升级和维护策略,确保在进行系统升级或维护时,不会影响服务的正常运行。升级和维护是保障服务性能和安全性的重要手段,但需要合理安排时间和方式。要制定详细的升级计划和回滚策略,在升级过程中进行充分的测试,确保升级后服务的稳定性和兼容性。

6)评估安全服务与其他系统或服务的兼容性,确保在复杂的网络环境中能够与其他系统协同工作。安全服务通常需要与网络设备、应用系统、数据库等进行集成,因此要检查其接口的兼容性和稳定性。同时,要考虑不同系统之间的数据交互和共享,确保数据的准确性和一致性。

7)检查安全服务的日志记录和监控功能,确保能够及时发现和处理服务运行过程中的异常情况。日志记录可以提供详细的操作信息和错误信息,有助于分析问题和排查故障。监控功能可以实时监测服务的运行状态,及时发现性能下降、服务中断等问题,并发出告警通知。

8)评估安全服务的应急响应能力,确保在出现安全事件时能够迅速采取措施进行处理。应急响应包括事件的检测、分析、处理和恢复等环节,需要制定详细的应急预案和流程。同时,要定期进行应急演练,提高应急处理的效率和能力。

故障恢复能力评估

1)查看安全服务在发生故障后,能否快速恢复正常运行,恢复时间是否在可接受的范围内。这需要评估服务的备份和恢复机制,是否具备完善的备份策略,能够定期对关键数据和配置进行备份。同时,要检查恢复过程的自动化程度,能否在最短的时间内将服务恢复到正常状态。例如,对于数据库审计服务,如果发生故障,能否快速恢复数据库的访问和审计功能,确保数据的安全性和完整性。

2)检查是否具备完善的故障预警机制,能否及时发现并通知运维人员处理潜在的故障。故障预警机制可以通过对服务的各项指标进行实时监测,如CPU使用率、内存占用率、网络带宽等,当指标超出正常范围时发出告警。同时,要确保告警信息能够及时准确地传达给运维人员,以便他们能够及时采取措施进行处理。

3)确认是否有备份和恢复策略,以确保在故障发生时数据的安全性和完整性。备份策略应包括备份的频率、存储介质、备份方式等,要确保备份数据的可靠性和可恢复性。恢复策略应明确恢复的步骤和流程,以及在不同情况下的恢复方案。例如,对于云平台日志审计服务,要确保日志数据的备份和恢复能够顺利进行,以便在发生故障时能够及时恢复对日志的分析和审计功能。

4)评估安全服务的故障转移能力,当主服务出现故障时,能否自动切换到备用服务,保证服务的连续性。故障转移需要在备用服务和主服务之间进行数据同步和状态同步,确保备用服务能够无缝接管主服务的工作。同时,要检查故障转移的时间和效率,确保在切换过程中不会对业务造成太大的影响。

5)检查安全服务的故障诊断和修复能力,当发生故障时,能否快速定位故障原因并进行修复。这需要服务具备详细的日志记录和监控功能,以便运维人员能够通过分析日志和监控数据来定位故障。同时,要提供相应的工具和接口,方便运维人员进行故障修复。

6)评估安全服务的冗余设计,确保在部分组件或设备出现故障时,不会影响整个服务的正常运行。冗余设计可以通过增加备用设备、服务器或节点来实现,提高服务的可用性和可靠性。例如,对于一体化安全运营平台服务,可以采用多台服务器进行集群部署,当某一台服务器出现故障时,其他服务器能够继续提供服务。

7)检查安全服务的故障演练和培训情况,确保运维人员具备应对故障的能力和经验。定期进行故障演练可以提高运维人员的应急处理能力,熟悉故障处理的流程和方法。同时,要提供相关的培训和技术支持,使运维人员能够不断提升自己的技能水平。

8)评估安全服务的服务级别协议(SLA),确保服务提供商能够按照协议要求提供故障恢复服务。SLA应明确服务的可用性、响应时间、恢复时间等指标,以及在服务不达标时的赔偿措施。同时,要定期对服务提供商的服务质量进行评估和考核,确保其能够提供高质量的服务。

资源占用评估

1)评估安全服务在运行过程中对系统资源(如CPU、内存、网络带宽等)的占用情况,这直接关系到其他业务系统的正常运行。过高的资源占用可能会导致其他业务系统性能下降,甚至无法正常工作。因此,要精确测量安全服务在不同负载情况下的资源使用情况,分析其资源占用的合理性。例如,在高并发流量下,安全服务的CPU使用率是否会急剧上升,是否会影响其他业务系统的响应时间。

2)检查安全服务是否具备资源优化机制,能够根据业务需求动态调整资源使用。一个优秀的安全服务应该能够根据实际情况灵活分配资源,在保证安全防护效果的前提下,尽量减少对系统资源的占用。例如,在业务低谷期,安全服务可以自动降低资源使用,以节省系统资源;在业务高峰期,能够及时增加资源投入,确保服务的稳定性。

3)确认安全服务的资源占用是否在合理范围内,不会造成系统资源的过度浪费。这需要结合业务需求和系统配置进行综合评估。要制定明确的资源占用指标和阈值,对安全服务的资源使用进行监控和管理。如果发现资源占用超出合理范围,要及时进行优化和调整。

4)评估安全服务的资源使用效率,查看其是否能够以最小的资源消耗实现最大的安全防护效果。可以通过对比不同安全服务的资源占用和防护能力,选择资源使用效率高的服务。同时,要关注安全服务的算法和技术架构,不断优化其资源使用方式。

5)检查安全服务对不同类型资源的占用比例是否合理,确保各项资源都能够得到充分利用。例如,在内存占用方面,要避免出现内存泄漏或过度分配的情况;在网络带宽占用方面,要合理规划流量分配,避免出现网络拥塞。

6)评估安全服务在资源受限情况下的性能表现,确保在资源紧张的环境中仍能够提供基本的安全防护功能。这需要进行压力测试和模拟实验,观察安全服务在资源不足时的响应情况和处理能力。如果发现性能下降严重,要及时调整资源分配或优化服务配置。

7)检查安全服务的资源管理策略是否灵活,能否根据不同的业务场景和安全需求进行定制化配置。不同的业务系统对安全服务的资源需求可能存在差异,因此要能够根据实际情况进行灵活调整。例如,对于对性能要求较高的业务系统,可以适当减少安全服务的资源占用;对于对安全性要求较高的业务系统,可以增加资源投入。

8)评估安全服务的资源监控和预警功能,确保能够及时发现资源使用异常情况并采取措施进行处理。通过实时监控资源使用情况,设置合理的预警阈值,当资源占用超出阈值时及时发出告警通知。同时,要提供详细的资源使用报表和分析工具,帮助管理员更好地管理和优化资源。

安全服务效果评估

威胁检测与防护效果评估

1)评估入侵防护服务、抗拒绝服务攻击服务等能否有效检测和防护各种安全威胁,如蠕虫、木马、DDoS攻击等。这需要对服务的检测能力和防护策略进行全面评估。查看其是否能够及时发现新出现的安全威胁,并采取有效的措施进行防护。例如,入侵防护服务要能够准确识别和拦截各种类型的入侵攻击,包括0day攻击;抗拒绝服务攻击服务要能够快速检测和清洗异常DDoS攻击流量,保障业务的正常运行。

2)检查安全服务的误报率和漏报率是否在合理范围内,是否会对正常业务造成干扰。误报会浪费大量的人力和时间去处理不必要的告警信息,而漏报则可能导致安全威胁被忽视。要通过实际测试和数据分析,评估安全服务的准确性和可靠性。同时,优化服务的检测算法和规则,尽量降低误报率和漏报率。

3)确认安全服务能否及时发现并阻断新出现的安全威胁,是否具备快速响应能力。在当今快速发展的网络环境中,新的安全威胁不断涌现,安全服务需要具备敏锐的洞察力和快速的反应能力。要检查服务的更新机制和情报来源,确保能够及时获取最新的威胁信息,并迅速调整防护策略。例如,当出现新型蠕虫病毒时,安全服务要能够在短时间内识别并阻断其传播。

4)评估安全服务对高级持续性威胁(APT)的检测和防护能力。APT攻击通常具有隐蔽性强、持续时间长等特点,对企业的安全构成了严重威胁。安全服务要能够通过多维度的分析和检测手段,发现潜在的APT攻击迹象,并采取有效的措施进行防范。例如,通过对网络流量、系统日志、用户行为等进行深度分析,发现异常的活动模式。

5)检查安全服务的防护策略是否具备针对性和灵活性。不同的业务系统和安全需求可能需要不同的防护策略,安全服务要能够根据实际情况进行定制化配置。同时,要能够根据威胁的变化及时调整防护策略,提高防护效果。例如,对于关键业务系统,可以采取更加严格的防护措施;对于一般性业务系统,可以适当放宽防护策略。

6)评估安全服务与其他安全设备或系统的协同工作能力。在复杂的网络环境中,安全服务通常需要与防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等其他安全设备或系统进行协同工作。要检查其接口的兼容性和数据共享能力,确保能够实现信息的互通和联动。例如,当安全服务检测到安全威胁时,能够及时通知其他安全设备进行协同防护。

7)检查安全服务的应急响应流程是否完善,能否在发生安全事件时迅速采取措施进行处理。应急响应流程应包括事件的报告、分析、处理和恢复等环节,要确保各个环节之间的衔接顺畅。同时,要定期进行应急演练,提高应急处理的效率和能力。

8)评估安全服务的用户体验和易用性,确保用户能够方便地使用和管理安全服务。一个好的安全服务不仅要具备强大的功能,还要易于操作和维护。要检查其界面设计是否友好,操作流程是否简单易懂,是否提供了详细的使用文档和技术支持。

数据安全保护效果评估

1)查看数据静态脱敏服务能否有效对数据进行脱敏处理,保护云上数据安全。要检查其是否支持多种脱敏算法,如屏蔽、变形、替换、随机、加密等,能够针对不同数据类型进行数据掩码扰乱。同时,确认是否能够将脱敏后的数据按用户需求,装载至不同环境中。此外,查看是否提供敏感数据管理功能,支持敏感数据发现、敏感数据识别模型管理与生产、数据脱敏方案与策略管理。并且检查是否支持与数据资产可视化管理服务系统智能联动,能够接受其下发的脱敏策略和上报脱敏结果进行联动分析。

2)检查云平台日志审计服务、云租户日志审计服务等能否发现潜在的安全威胁,保障数据的安全性和完整性。查看日志采集是否全面,是否支持通过syslog、ftp...

汕尾市2025-2026年数字政府网络安全运营服务项目投标方案.docx