工程训练中心(三期)采购项目投标方案

第一章 技术参数

8

第一节 技术参数响应

8

一、 自由度6串联机构响应

8

二、 负载≥5kg响应

17

三、 最大工作半径≥785mm响应

38

四、 重复定位精度≤±0.02mm响应

55

五、 运动范围J1 - J6角度响应

65

六、 最大速度各轴响应

79

七、 工作环境要求响应

92

八、 防护等级≥IP67响应

105

九、 安装方式响应

126

十、 本体重量≥26kg响应

140

第二节 驱控一体系统说明

148

一、 控制驱动单芯片集成方案

148

二、 电源220VAC±10%说明

158

三、 内部轴数≥6轴说明

181

四、 外部轴扩展≥2轴说明

200

五、 LAN接口≥3个说明

204

六、 RS232接口≥1个说明

217

七、 编码器扩展≥2个说明

235

八、 急停接口说明

254

九、 IO接口说明

265

十、 支持二次开发C++接口函数

278

十一、 操作软件功能说明

291

第三节 示教器配置详情

310

一、 示教器硬件参数

310

二、 示教器性能参数

329

三、 示教器软件功能

344

四、 软件二次开发授权

349

五、 示教器可靠性

358

第四节 功能模块参数响应

371

一、 支撑模块参数响应

371

二、 码垛模块参数响应

385

三、 涂胶模块参数响应

399

四、 存放模块参数响应

419

五、 分装模块参数响应

428

六、 机器人手爪参数响应

447

七、 视觉检测模块参数响应

455

八、 离线编程软件参数响应

468

九、 静音无油气泵参数响应

487

十、 PLC与人机交互模块参数响应

503

第五节 技术证明材料提供

527

一、 生产厂商产品检验报告

527

二、 产品彩页或资料参数

542

三、 相关认证证书

559

四、 离线编程软件授权文件

569

五、 示教器第三方检测报告

579

六、 视觉检测模块第三方检测报告

591

七、 产品出厂合格证

605

八、 技术参数确认函

620

第二章 节能和环保

626

第一节 环保认证展示

626

一、 中国环境标志产品认证

626

第二节 节能认证提供

635

一、 国家节能产品认证

635

第三章 项目管理及实施方案

649

第一节 项目整体管理方案

649

一、 项目管理组织架构

649

二、 项目管理流程制定

658

三、 多方沟通协调机制

670

四、 项目管理工具使用

683

第二节 项目整体实施方案

688

一、 设备采购执行流程

688

二、 设备运输执行流程

697

三、 设备安装调试流程

716

四、 不同设备实施步骤

729

五、 交付成果与验收标准

741

六、 与现有设施对接方式

748

七、 实施风险应对机制

761

第三节 进度控制方案制定

772

一、 项目实施进度计划

772

二、 关键路径控制措施

780

三、 进度跟踪有效机制

792

四、 延期预警应对策略

803

第四节 突发情况应急预案

813

一、 常见问题应急响应

813

二、 应急响应流程制定

825

三、 备用设备替代方案

835

四、 应急联系人及方式

850

第五节 质量保障措施方案

862

一、 设备质量验收标准

862

二、 质量责任人与频次

875

三、 第三方检测报告验证

883

四、 质量问题处理流程

895

第六节 项目合理化建议提出

904

一、 设备布局安装建议

904

二、 设备维护扩展建议

917

三、 人员培训内容建议

932

四、 验收流程优化建议

943

五、 长期技术支持建议

957

第四章 供货配送及安装方案

968

第一节 供货计划制定

968

一、 工业机器人平台生产周期

968

二、 采购计划安排

989

三、 库存管理机制

1006

四、 交付时间节点

1023

第二节 搬运计划安排

1033

一、 搬运工具选择

1033

二、 搬运人员安排

1048

三、 搬运路线规划

1058

四、 产品防护措施

1072

第三节 安装计划规划

1087

一、 安装前准备工作

1087

二、 安装流程安排

1098

三、 安装标准制定

1110

四、 安装人员资质

1126

第四节 运输配置方案

1144

一、 运输车辆配置

1144

二、 运输路线规划

1160

三、 运输时间安排

1171

四、 运输防护措施

1184

五、 运输监控机制

1197

第五节 安全防护措施制定

1202

一、 人员安全培训

1202

二、 现场操作规范

1215

三、 应急预案制定

1230

四、 安全责任制度

1248

五、 安全检查机制

1264

第五章 售后服务情况

1279

第一节 售后服务流程提供

1279

一、 故障报修环节服务

1279

二、 问题诊断环节服务

1287

三、 现场处理环节服务

1301

四、 问题闭环环节服务

1312

第二节 质量问题处理响应

1332

一、 市区故障处理响应

1332

二、 外地故障处理响应

1342

三、 7×24小时技术支持

1354

四、 设备正常运行保障

1363

第三节 售后管理人员配置

1374

一、 专职管理人员职责

1374

二、 售后团队资质要求

1382

三、 厂家培训安排

1393

四、 团队服务质量监督

1408

第四节 售后服务承诺提供

1422

一、 免费保修服务承诺

1422

二、 零配件更换承诺

1430

三、 用户意见调查承诺

1439

四、 使用人员培训承诺

1448

技术参数

技术参数响应

自由度6串联机构响应

串联机构技术原理

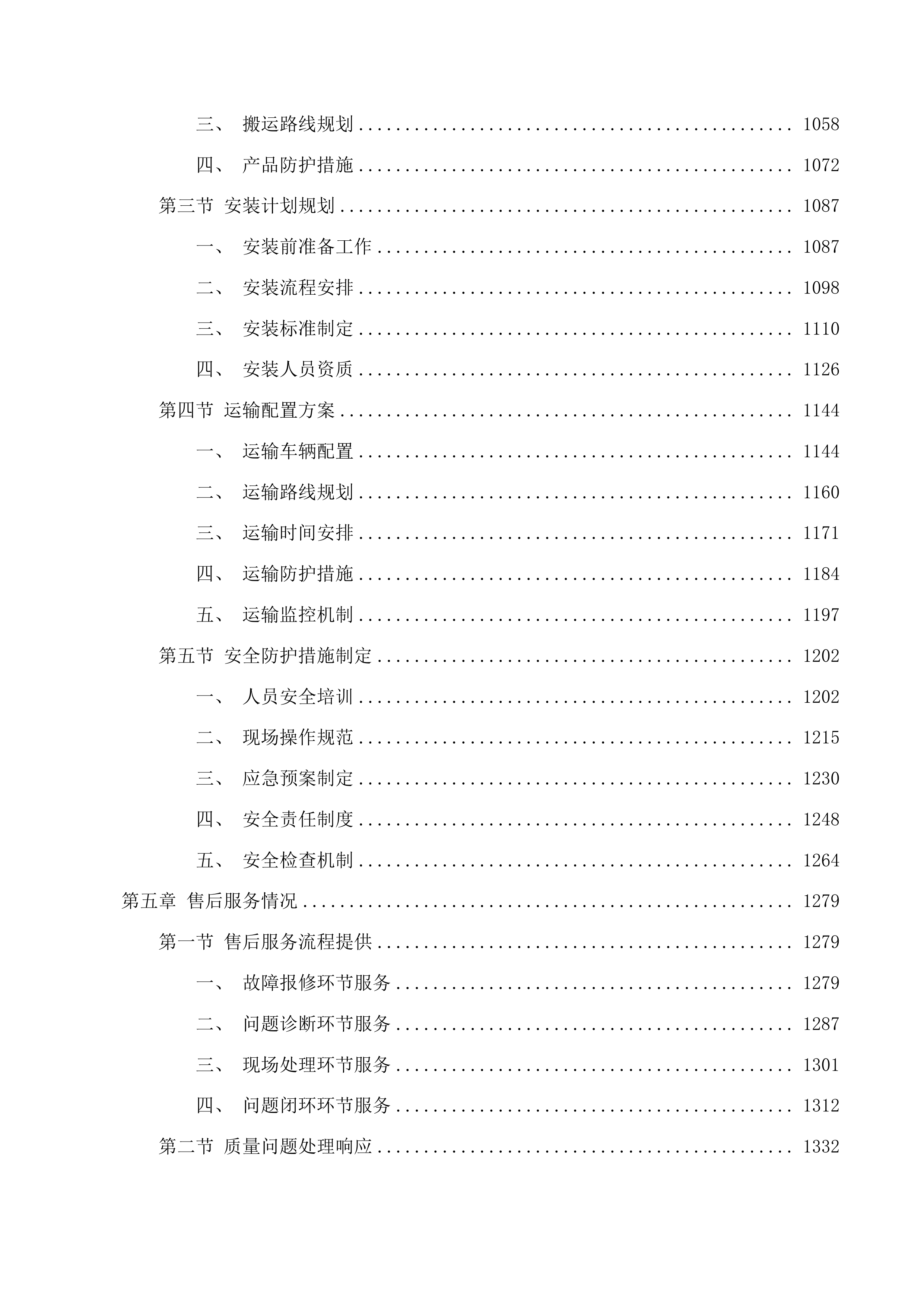

串联结构基本原理

关节驱动机制

各关节配备高精度的驱动装置,能精准控制关节的运动角度与速度,实现精确的位置调整和运动轨迹规划。该驱动装置具备高效的能量转换能力,可将输入的电能高效转化为机械能,确保机器人在运行过程中稳定可靠,减少能量损耗和故障发生的概率。通过先进的控制算法,实现各关节之间的同步运动,提高机器人的运动精度。该算法能够实时监测各关节的运动状态,并根据预设的运动参数进行动态调整,确保机器人的动作协调一致。

串联机构技术原理

关节驱动机制

运动传递方式

运动通过传动部件从驱动装置传递到关节,传动部件具有较高的传动效率和较低的磨损率,能确保运动的准确传递和长期稳定运行。采用优质的材料制造传动部件,确保其在长期运行过程中的稳定性和耐用性,减少因部件磨损而导致的故障和维护成本。传动方式经过优化设计,可有效减少运动过程中的能量损失和振动,提高机器人的运动平稳性和工作效率。

结构优化设计

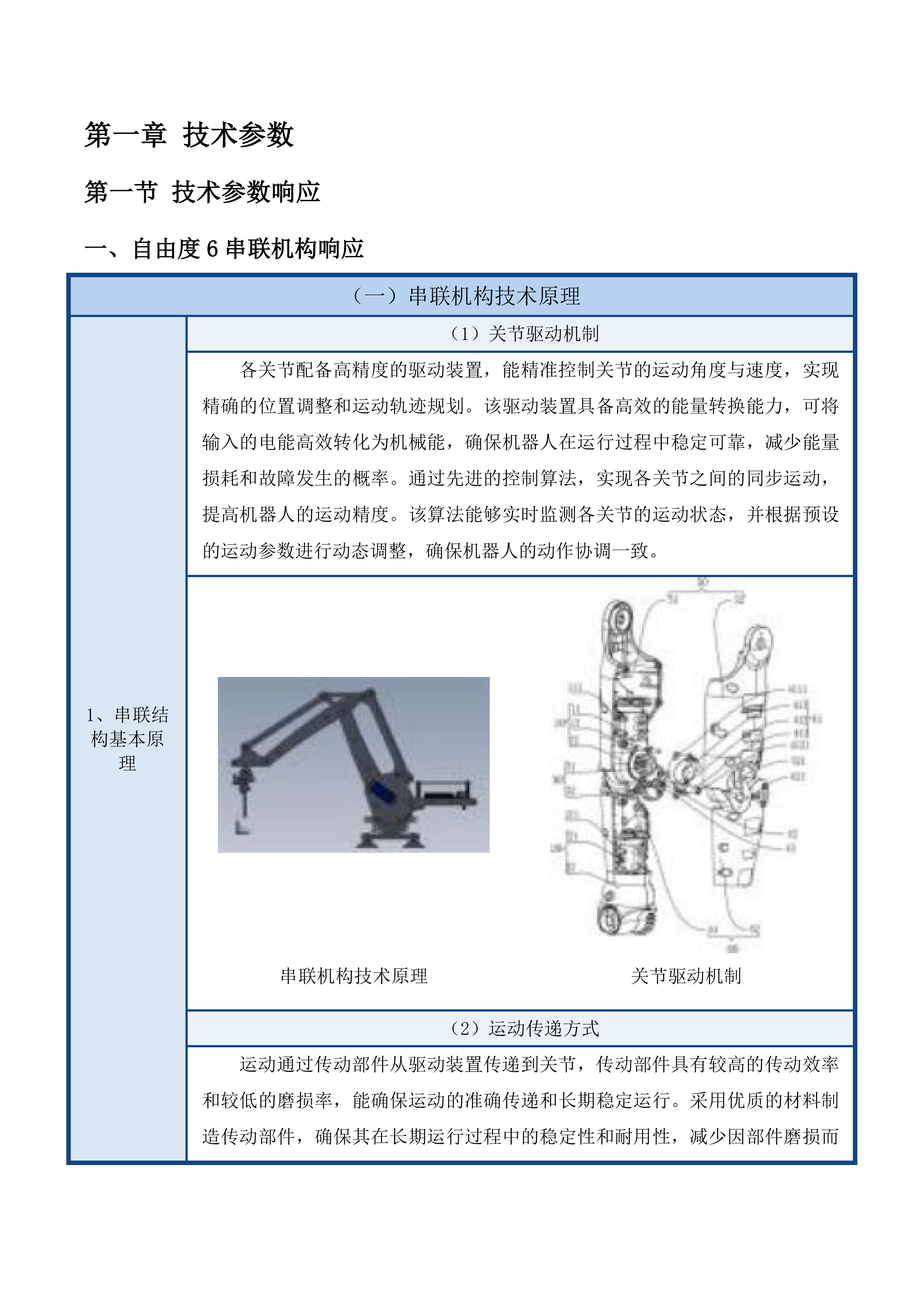

结构力学特性

串联机构的结构设计充分考虑了力学特性,确保在承受负载时具有足够的强度和刚度,能够稳定地完成各种工作任务。通过有限元分析等方法对结构进行优化,降低结构重量的同时提高其力学性能,实现轻量化设计和高效性能的平衡。合理的结构布局使得机器人在运动过程中的惯性力和扭矩分布更加均匀,提高了运动的平稳性,减少了因受力不均而导致的振动和误差。

结构力学特性

部件设计优化

自由度参数精确性

参数测量准确性

测量设备精度

使用高精度的角度传感器和位移传感器,能够精确测量关节的运动角度和位移,为机器人的精确控制提供可靠的数据支持。传感器的分辨率和精度满足技术参数的要求,确保测量结果的可靠性,能够准确反映机器人的实际运动状态。具备良好的抗干扰能力,能够在复杂的工业环境中准确测量,减少外界因素对测量结果的影响。

传感器类型

精度要求

抗干扰能力

角度传感器

满足技术参数要求

良好

位移传感器

满足技术参数要求

良好

测量方法规范

遵循标准的测量方法和流程,确保测量过程的一致性和可重复性,保证测量结果的准确性和可靠性。对测量人员进行专业培训,提高其测量技能和操作水平,使其能够熟练掌握测量方法和仪器的使用。在测量过程中进行多次测量取平均值,减少随机误差,提高测量结果的精度。

测量步骤

要求

准备工作

检查测量仪器和设备的状态

测量过程

按照标准方法进行多次测量

数据处理

取平均值减少随机误差

测量环境控制

控制测量环境的温度、湿度等因素,减少环境因素对测量结果的影响,确保测量结果的准确性和可靠性。在稳定的环境条件下进行测量,提高测量的准确性,避免因环境变化而导致的测量误差。对测量环境进行实时监测和记录,以便对测量结果进行修正,保证测量结果的有效性。

参数调整精确性

控制算法优化

优化控制算法,提高参数调整的精度和速度,使机器人能够快速准确地响应控制指令。采用自适应控制算法,能够根据机器人的运行状态自动调整参数,提高机器人的适应性和稳定性。通过模拟仿真等方法对控制算法进行验证和优化,确保其有效性,减少因算法缺陷而导致的控制误差。

调整技术先进

采用先进的调整技术,如电动调节、液压调节等,实现参数的精确调整,满足不同应用场景的需求。调整装置具有高精度和高可靠性,能够满足长期使用的要求,减少因调整装置故障而导致的停机时间和维修成本。具备远程控制和自动调整功能,提高调整的效率和便利性,可实现对机器人的远程监控和调整。

实时监测反馈

在参数调整过程中,实时监测机器人的运动状态和参数变化,及时发现调整过程中出现的问题。通过反馈机制及时调整调整策略,确保调整结果的准确性,保证机器人的性能达到最佳状态。建立完善的监测系统,对调整过程进行全程记录和分析,为后续的优化和改进提供数据支持。

参数稳定性保障

结构优化设计

优化机器人的结构布局,降低其重心,提高稳定性,减少机器人在运动过程中的晃动和倾倒风险。采用高强度的材料制造机器人的部件,提高其刚度和强度,确保机器人能够承受较大的负载和外力作用。对结构进行动力学分析和优化,减少运动过程中的振动和冲击,提高机器人的运动平稳性和工作效率。

部件可靠性提升

选用高质量的部件和零部件,提高其可靠性和使用寿命,减少因部件故障而导致的停机时间和维修成本。对部件进行严格的质量检测和筛选,确保其性能符合要求,保证机器人的整体性能和稳定性。建立完善的部件库存管理系统,及时更换磨损和损坏的部件,确保机器人的正常运行。

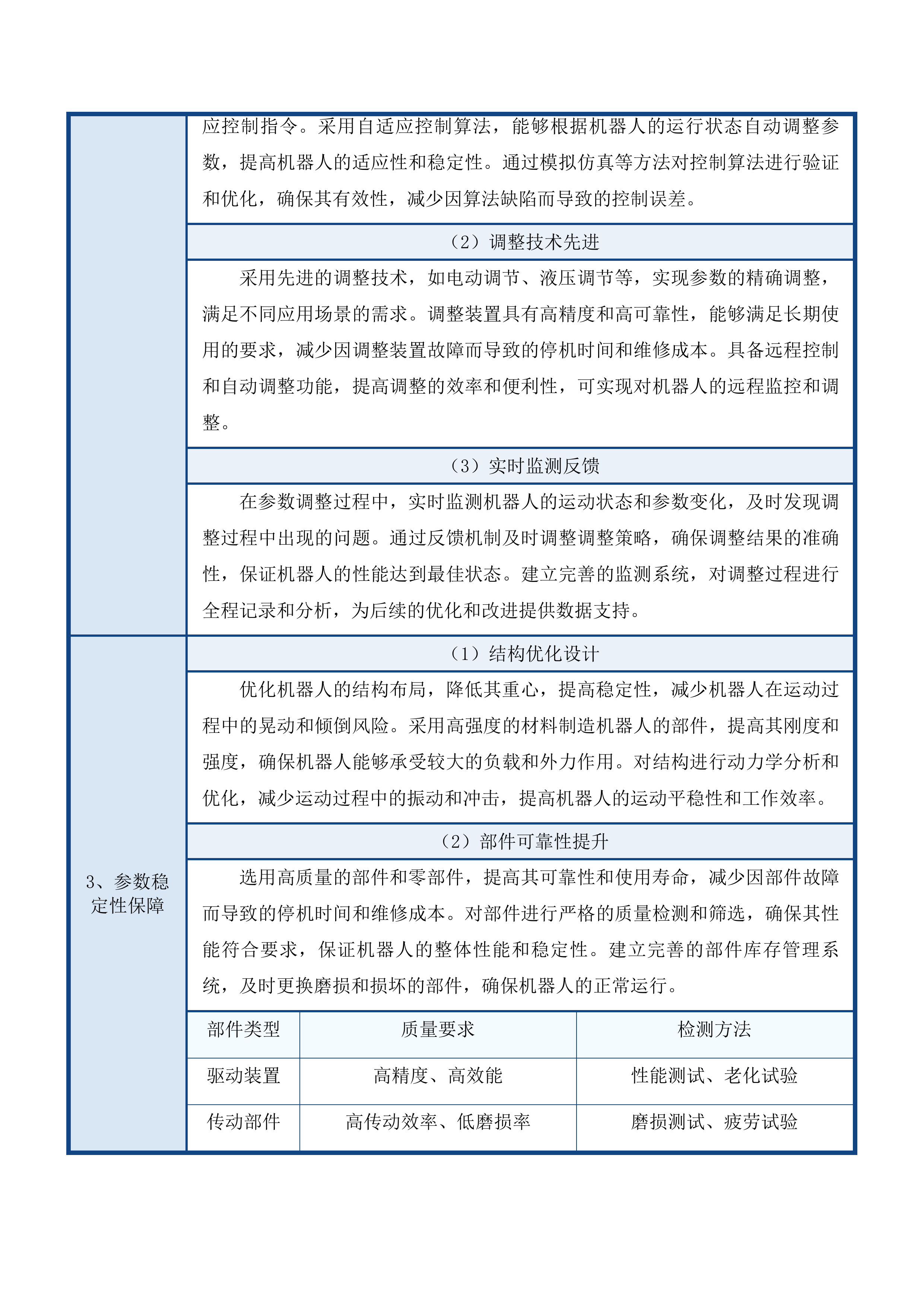

部件类型

质量要求

检测方法

驱动装置

高精度、高效能

性能测试、老化试验

传动部件

高传动效率、低磨损率

磨损测试、疲劳试验

传感器

高精度、高可靠性

精度测试、稳定性测试

维护保养措施

制定详细的维护保养计划,定期对机器人进行清洁、润滑、紧固等维护工作,确保机器人的正常运行和使用寿命。对机器人的控制系统和传感器进行定期检测和校准,确保其性能的稳定性,保证机器人的控制精度和可靠性。建立故障诊断和预警系统,及时发现和解决潜在的故障问题,减少因故障而导致的停机时间和损失。

机构稳定性响应

静态稳定性分析

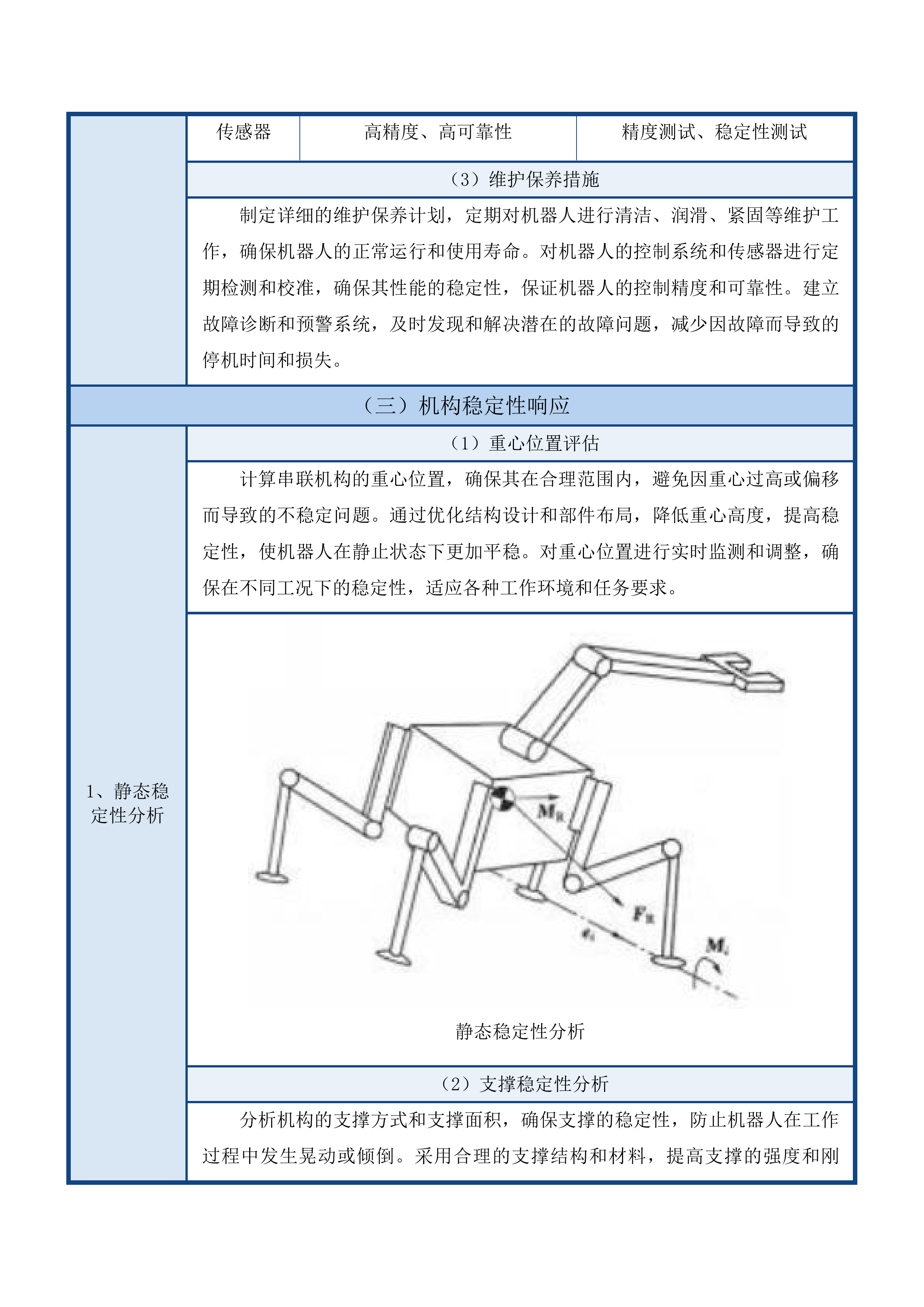

重心位置评估

计算串联机构的重心位置,确保其在合理范围内,避免因重心过高或偏移而导致的不稳定问题。通过优化结构设计和部件布局,降低重心高度,提高稳定性,使机器人在静止状态下更加平稳。对重心位置进行实时监测和调整,确保在不同工况下的稳定性,适应各种工作环境和任务要求。

静态稳定性分析

支撑稳定性分析

分析机构的支撑方式和支撑面积,确保支撑的稳定性,防止机器人在工作过程中发生晃动或倾倒。采用合理的支撑结构和材料,提高支撑的强度和刚度,使其能够承受机器人的重量和外力作用。对支撑结构进行加固和优化,防止在受力时发生变形和晃动,保证机器人的稳定运行。

支撑方式

支撑面积要求

加固措施

固定式支撑

满足机器人重量和外力要求

增加支撑腿、加强筋

可调式支撑

可根据工况进行调整

液压支撑、电动支撑

结构优化措施

对串联机构的结构进行优化设计,增加其稳定性,提高机器人的整体性能和可靠性。采用加强筋、支撑梁等结构部件,提高结构的刚度和强度,减少结构变形和振动。对结构进行轻量化设计,降低重量的同时提高稳定性,提高机器人的运动效率和灵活性。

优化措施

效果

增加加强筋

提高结构刚度和强度

采用支撑梁

增强结构稳定性

轻量化设计

降低重量,提高运动效率

动态稳定性保障

控制算法优化

优化机器人的控制算法,提高其动态响应性能,使机器人能够快速准确地响应外界变化和控制指令。采用自适应控制算法,能够根据机器人的运动状态自动调整控制参数,提高机器人的适应性和稳定性。通过模拟仿真等方法对控制算法进行验证和优化,确保其有效性,减少因算法缺陷而导致的控制误差。

运动规划优化

优化机器人的运动规划,减少运动过程中的加速度和减速度变化,降低运动过程中的振动和冲击,提高机器人的运动平稳性和工作效率。采用平滑的运动轨迹规划方法,使机器人的运动更加自然流畅。对运动规划进行实时调整和优化,确保在不同工况下的稳定性,适应各种工作环境和任务要求。

动力学分析研究

加强对机器人的动力学分析和研究,了解其运动特性和力学性能,为机器人的设计和优化提供理论依据。通过动力学建模和仿真分析,优化机器人的结构和参数,提高机器人的性能和稳定性。对动力学分析结果进行实时监测和反馈,及时调整控制策略和运动规划,保证机器人的稳定运行。

稳定性测试验证

静态稳定性测试

进行静态稳定性测试,检测机构在静止状态下的稳定性,评估机器人的重心位置、支撑稳定性等指标。测试内容包括重心位置、支撑稳定性等方面,通过测量和分析这些指标,判断机器人的静态稳定性是否符合要求。根据测试结果对机构进行调整和优化,确保其静态稳定性符合要求,提高机器人的可靠性和安全性。

动态稳定性测试

进行动态稳定性测试,检测机构在运动过程中的稳定性,评估机器人的振动、冲击、加速度等指标。测试内容包括振动、冲击、加速度等方面,通过测量和分析这些指标,判断机器人的动态稳定性是否符合要求。根据测试结果对控制算法和运动规划进行调整和优化,提高其动态稳定性,保证机器人在运动过程中的平稳性和可靠性。

改进优化措施

根据测试结果对串联机构进行改进和优化,提高其稳定性,增强机器人的性能和可靠性。对结构、部件、控制算法等方面进行改进和调整,针对测试中发现的问题进行针对性的优化。进行多次测试和验证,确保改进措施的有效性和稳定性,保证机器人在各种工况下都能稳定运行。

实际应用适配度

应用场景匹配性

应用场景分析

分析常见的工业应用场景,如焊接、搬运、装配等,了解不同场景对机器人的运动要求和性能指标。在焊接场景中,需要机器人具备高精度的运动控制和焊缝跟踪能力;在搬运场景中,需要机器人具备较大的负载能力和快速的运动速度;在装配场景中,需要机器人具备高精度的定位和操作能力。根据分析结果优化串联机构的设计和参数,使其能够更好地适应不同的应用场景。

焊接场景机器人应用

操作界面设计

设计优化措施

根据应用场景的需求,对串联机构的结构、关节、驱动等方面进行优化设计,提高机器人的工作效率和性能。增加机器人的工作空间和运动灵活性,使其能够在不同的工作环境中自由移动和操作。提高机器人的负载能力和精度,适应不同场景的工艺要求。例如,在焊接场景中,可以优化机器人的关节结构和驱动系统,提高其运动精度和焊缝跟踪能力。

应用场景

设计优化措施

焊接

优化关节结构和驱动系统,提高运动精度和焊缝跟踪能力

搬运

增加负载能力和运动速度,优化结构设计提高稳定性

装配

提高定位精度和操作能力,优化末端执行器设计

定制化解决方案

为不同的应用场景提供定制化的解决方案,满足客户的个性化需求。根据客户的具体需求,对机器人进行个性化配置和调整,如选择不同的末端执行器、传感器等。提供专业的技术支持和培训,确保客户能够正确使用和维护机器人,提高客户的满意度和使用效率。

操作便捷性体现

操作界面设计

设计直观、简洁的操作界面,方便操作人员进行操作,降低操作人员的学习成本和操作难度。采用图形化的界面设计,使操作更加直观和易懂,操作人员可以通过直观的图形界面进行机器人的控制和参数设置。提供个性化的操作界面设置,满足不同操作人员的需求,提高操作的便利性和效率。

编程方式简化

采用简单易懂的编程方式,降低编程难度,使操作人员可以快速掌握编程技能。提供编程模板和示例代码,方便操作人员进行编程,减少编程时间和工作量。支持离线编程和在线编程,提高编程的效率和灵活性,操作人员可以根据实际情况选择合适的编程方式。

操作提示与帮助

在操作过程中提供丰富的操作提示和帮助信息,实时显示操作步骤和注意事项,提高操作的准确性和安全性。提供在线帮助文档和视频教程,方便操作人员学习和使用,操作人员可以随时查阅相关资料解决操作中遇到的问题。

维护保养便利性

部件设计优化

对串联机构的部件进行优化设计,使其易于拆卸和更换,降低维护成本和时间。采用模块化的设计理念,将部件进行标准化和通用化,减少部件的种类和数量,提高部件的互换性和通用性。减少部件的连接和固定方式,提高拆卸和安装的效率,使维护人员可以快速更换故障部件。

维护手册提供

提供详细的维护手册,包括维护流程、维护周期、维护方法等内容,为维护人员提供全面的指导。手册中配有清晰的图片和示意图,方便操作人员进行维护,使维护人员可以直观地了解维护操作的步骤和方法。定期更新维护手册,确保其内容的准确性和实用性,使维护人员可以及时了解最新的维护要求和方法。

故障诊断指南

提供故障诊断指南,帮助操作人员快速排查和解决故障,减少停机时间和损失。指南中列出常见的故障现象和解决方法,操作人员可以根据故障现象快速定位故障原因并采取相应的解决措施。提供远程故障诊断和技术支持服务,提高故障解决的效率,当操作人员遇到难以解决的故障时,可以通过远程诊断和技术支持获取专业的帮助。

负载≥5kg响应

负载能力验证

理论计算验证

结构强度分析

①对机器人的手臂、关节等关键结构进行有限元分析,全面评估其在负载≥5kg时的应力分布和变形情况,为后续的结构优化提供精确的数据支持。

负载能力验证

②依据分析结果,对结构进行精细的优化设计,确保结构强度充分满足要求,从根本上避免在工作过程中出现变形或损坏的情况,保障机器人的稳定运行。

③选用高强度材料制造关键部件,有效提高结构的承载能力和可靠性,同时对材料的性能进行严格把控,确保其质量符合高标准。

④对结构的连接部位进行特殊处理,采用先进的工艺和技术,确保连接牢固,经过多次测试和验证,防止在负载作用下出现松动或脱落的问题。

电机功率匹配

序号

内容

①

根据负载≥5kg的要求,通过精确的计算和分析,选择合适功率的电机,确保电机能够提供足够且稳定的驱动力,满足机器人在不同工况下的工作需求。

②

对电机的扭矩、转速等参数进行细致的匹配,结合机器人的运动特点和工作要求,保证电机在各种工况下都能稳定运行,提高工作效率。

③

充分考虑电机的效率和发热情况,优先选择高效节能的电机,降低能耗和运行成本,同时配备完善的散热系统,确保电机在长时间运行时的稳定性。

④

采用先进的电机控制技术,如矢量控制、直接转矩控制等,实现电机的精确控制,提高机器人的运动精度和响应速度,使机器人能够更加精准地完成各项任务。

传动系统优化

①对机器人的传动系统进行全面的优化设计,综合考虑传动效率、精度、可靠性等因素,提高传动系统的整体性能。

传动系统优化

②选用高精度的减速机、联轴器等传动部件,严格把控部件的质量和精度,减少传动误差和损耗,确保动力的高效传递。

③对传动系统的润滑和维护进行优化,制定科学合理的润滑方案和维护计划,确保传动部件的使用寿命和可靠性,降低维修成本。

④充分考虑传动系统的振动和噪声问题,采取相应的减振和降噪措施,如采用弹性联轴器、安装减振垫等,提高工作环境的舒适度,同时减少对周围设备和人员的影响。

运动仿真验证

序号

内容

①

利用先进的计算机仿真技术,对机器人在负载≥5kg时的运动进行精确的模拟和分析,模拟各种实际工作场景,为机器人的性能评估提供准确的数据。

②

全面评估机器人的运动轨迹、速度、加速度等参数,确保运动的平稳性和准确性,通过多次仿真实验,对运动参数进行优化调整。

③

根据仿真结果,对机器人的运动控制算法进行深入的优化和调整,提高运动性能和效率,使机器人能够更加灵活、高效地完成任务。

④

充分考虑机器人的动力学特性,对运动过程中的惯性力、摩擦力等进行精确的补偿和修正,提高运动的稳定性和可靠性,减少运动误差。

实际测试验证

静态负载测试

①将机器人固定在专业的测试平台上,按照严格的测试流程逐步增加负载,直至达到≥5kg的要求,确保测试的准确性和可靠性。

运动仿真验证

不同工况测试

②密切观察机器人的结构变形、电机电流等参数,通过专业的监测设备和数据分析方法,全面评估机器人在静态负载下的承载能力。

③对测试过程进行多次重复,每次测试都严格遵循相同的条件和流程,确保测试结果的准确性和可靠性,为后续的优化提供坚实的数据支持。

④根据测试结果,对机器人的结构和性能进行有针对性的调整和优化,如加强结构强度、调整电机参数等,提高其静态负载能力,确保机器人在实际工作中能够稳定可靠地运行。

动态负载测试

①让机器人在负载≥5kg的情况下进行运动,模拟各种实际工作场景,包括不同的运动速度、加速度和运动轨迹,全面测试机器人的运动性能。

②严格测试机器人的运动速度、加速度、重复定位精度等性能指标,使用高精度的测量设备和专业的测试方法,评估其在动态负载下的运动性能。

③仔细观察机器人的振动、噪声等情况,运用先进的监测技术和分析方法,深入分析动态负载对机器人性能的影响,找出潜在的问题和改进方向。

控制系统改进

④根据测试结果,对机器人的运动控制算法和结构进行优化,如调整控制参数、改进结构设计等,提高其动态负载能力和运动稳定性,确保机器人在复杂的工作环境中能够高效运行。

长时间运行测试

①让机器人在负载≥5kg的情况下连续运行一段时间,模拟实际工作中的长时间连续作业情况,全面测试其长时间运行的可靠性和稳定性。

②通过专业的监测系统和数据分析软件,实时监测机器人的各项性能指标和运行状态,及时发现和解决潜在的问题,确保机器人的稳定运行。

③详细记录测试过程中的故障和维修情况,运用科学的分析方法,深入分析故障原因和规律,采取相应的措施进行改进和预防,提高机器人的可靠性和维护性。

负载安全保障

④根据测试结果,对机器人的维护保养计划和使用寿命进行评估和调整,制定更加科学合理的维护方案,确保其长期稳定运行,降低运行成本。

不同工况测试

序号

工况

测试内容

①

高温环境

在高温环境下对机器人进行负载测试,评估其在高温条件下的性能表现,包括运动性能、稳定性和可靠性等。

②

高湿度环境

模拟高湿度的工作环境,测试机器人在高湿度条件下的负载能力和运动性能,检查是否会出现生锈、短路等问题。

③

多尘环境

在多尘的环境中对机器人进行测试,评估灰尘对机器人性能的影响,如运动部件的磨损、传感器的精度等。

④

不同运动轨迹

模拟不同的工作任务和运动轨迹,测试机器人在各种工况下的负载能力和运动性能,确保其能够适应多样化的工作需求。

第三方认证验证

认证机构选择

序号

选择要点

具体内容

①

信誉和资质

对市场上的第三方检测机构进行全面的调研和评估,选择具有良好信誉和权威资质的机构,确保认证结果的可信度。

②

检测能力和服务水平

深入了解检测机构的检测能力和服务水平,包括检测设备的先进性、检测人员的专业素质等,确保能够提供准确、可靠的检测报告。

③

用户评价和反馈

参考其他用户的评价和反馈,了解检测机构的口碑和实际服务情况,选择口碑良好的检测机构进行认证。

④

沟通和协商

与检测机构进行充分的沟通和协商,明确检测的要求和标准,制定详细的检测方案,确保认证过程的顺利进行。

检测标准遵循

①严格按照相关的国家标准和行业标准进行检测,建立完善的检测流程和质量控制体系,确保检测结果的准确性和可比性。

②密切关注检测标准的最新动态和变化,及时调整检测方法和要求,确保认证的有效性和权威性,使机器人的性能始终符合最新的标准。

③与检测机构密切合作,共同制定科学合理的检测方案和流程,严格执行检测标准,确保检测过程的规范和严谨。

④对检测结果进行严格的审核和评估,建立多层级的审核机制,确保认证证书的真实性和可靠性,为用户提供可靠的质量保证。

认证流程管理

序号

管理要点

具体内容

①

流程和时间表制定

制定详细的认证流程和时间表,明确各个环节的时间节点和责任人,确保认证工作按时、有序进行。

②

专人负责和沟通协调

安排专业的人员负责认证工作,与检测机构保持密切的沟通和协调,及时解决认证过程中出现的问题,确保认证工作的顺利推进。

③

材料和文件准备

准备充分的认证材料和文件,包括机器人的技术参数、检测报告、使用说明书等,确保认证工作的顺利开展。

④

结果跟踪和反馈

对认证结果进行实时跟踪和反馈,及时了解认证的进展情况和结果,为后续工作提供准确的参考和依据。

认证结果应用

序号

应用方式

具体内容

①

产品宣传和推广

将第三方认证证书作为产品宣传和推广的重要依据,通过多种渠道向用户展示机器人的高质量和可靠性,提高产品的市场竞争力。

②

投标和商务活动

在投标和商务活动中,提供认证证书,增强用户的信任和认可,为业务拓展提供有力的支持。

③

产品改进和优化

根据认证结果,对产品进行持续改进和优化,不断提升机器人的性能和质量,满足用户日益增长的需求。

④

证书更新和维护

关注认证证书的有效期和更新要求,及时进行证书的更新和维护,确保认证的有效性和权威性,为产品的长期市场竞争力提供保障。

重载工况适应性

结构设计优化

材料选择与应用

①选用高强度、高韧性的金属材料,如合金钢、铝合金等,制造机器人的关键结构部件,确保其在重载工况下具有良好的力学性能。

②对材料进行专业的热处理和表面处理,提高材料的硬度、耐磨性和耐腐蚀性,延长材料的使用寿命,降低维护成本。

③根据不同的工作部位和负载情况,精确合理地选择材料的型号和规格,进行详细的力学分析和模拟,确保材料的性能充分满足要求。

④严格关注材料的供应渠道和质量稳定性,选择优质的材料供应商,建立长期稳定的合作关系,确保材料的质量和性能符合高标准。

结构拓扑优化

①运用先进的拓扑优化技术,对机器人的结构进行全面的优化设计,通过精确的算法和模拟,减轻结构重量,提高结构的强度和刚度。

②根据机器人的工作要求和负载情况,科学确定结构的优化目标和约束条件,进行细致的拓扑优化计算,确保优化结果的准确性和有效性。

③对优化后的结构进行深入的力学分析和验证,采用多种分析方法和实验手段,确保结构的性能满足要求,为实际应用提供可靠的依据。

④将拓扑优化技术与传统的结构设计方法相结合,充分发挥两者的优势,提高结构设计的效率和质量,实现结构性能的最大化。

结构动力学优化

①对机器人的结构进行系统的动力学分析,运用先进的动力学理论和分析方法,研究结构在重载工况下的振动特性和响应规律。

②根据动力学分析结果,对结构的刚度和阻尼进行精确的优化调整,采用多种优化策略和方法,减少振动和噪声,提高机器人的工作稳定性和舒适性。

③采用主动振动控制技术,对结构的振动进行实时监测和控制,建立高效的控制系统和算法,提高机器人在重载工况下的运动平稳性,确保机器人的工作精度。

④对结构的动力学性能进行严格的实验测试和验证,运用先进的测试设备和方法,确保优化措施的有效性和可靠性,为结构设计提供科学的依据。

结构连接设计

序号

设计要点

具体内容

①

连接方式选择

采用合理的连接方式,如螺栓连接、焊接、铆接等,根据不同的结构部位和工作要求,选择最适合的连接方式,确保结构的连接牢固可靠。

②

连接部位强度计算

对连接部位进行精确的强度计算和设计,运用先进的力学分析方法和软件,确保连接部位的承载能力满足要求,避免在重载工况下出现连接失效的情况。

③

装配工艺和维修方便性考虑

充分考虑连接部位的装配工艺和维修方便性,优化连接结构的设计,采用模块化设计理念,使装配和维修更加便捷高效。

④

防腐和密封处理

对连接部位进行防腐处理和密封处理,采用先进的防腐技术和密封材料,提高连接部位的耐久性和可靠性,防止因腐蚀和泄漏导致的结构损坏。

驱动系统升级

电机选型与匹配

序号

选型要点

具体内容

①

功率、扭矩和转速选择

根据机器人的负载要求和运动性能,精确选择合适功率、扭矩和转速的驱动电机,进行详细的动力学分析和模拟,确保电机能够满足机器人在重载工况下的工作需求。

②

性能参数匹配和优化

对电机的性能参数进行精细的匹配和优化,采用先进的控制算法和调节策略,确保电机在不同工况下都能稳定运行,提高电机的效率和可靠性。

③

效率和发热考虑

充分考虑电机的效率和发热情况,选择高效节能的电机,配备完善的散热系统,降低能耗和运行成本,延长电机的使用寿命。

④

供应商合作和服务

与电机供应商密切合作,建立长期稳定的合作关系,确保电机的质量和性能符合要求,获得良好的售后服务和技术支持。

控制器优化与升级

①对驱动系统的控制器进行全面的硬件升级和软件优化,采用先进的芯片技术和电路设计,提高控制精度和响应速度,使控制器能够更好地适应重载工况的要求。

驱动系统升级

②采用先进的控制算法,如PID控制、模糊控制等,实现对机器人的精确控制,根据机器人的动力学模型和工作要求,优化控制参数,提高控制效果。

③增加控制器的功能模块,如故障诊断、安全保护等,提高机器人的可靠性和安全性,建立完善的故障诊断和保护机制,及时发现和处理异常情况。

④对控制器进行严格的稳定性测试和验证,模拟各种复杂的工作环境和重载工况,确保控制器在重载工况下能够正常工作,避免出现控制失误和故障,保障机器人的稳定运行。

传动系统优化

①对机器人的传动系统进行深入的优化设计,综合考虑传动效率、精度、可靠性等因素,采用先进的设计理念和方法,提高传动系统的整体性能。

②选用高精度的减速机、联轴器等传动部件,对部件的精度和质量进行严格把控,减少传动误差和损耗,确保动力的高效传递,提高机器人的运动精度。

③对传动系统的润滑和维护进行优化,制定科学合理的润滑方案和维护计划,定期进行润滑和检查,确保传动部件的使用寿命和可靠性,降低维修成本。

④考虑传动系统的振动和噪声问题,采取相应的减振和降噪措施,如采用弹性联轴器、安装减振垫等,改善工作环境,提高操作人员的舒适度。

散热冷却系统设计

①对驱动系统的散热和冷却系统进行精心的优化设计,采用先进的散热技术和冷却原理,提高散热效率和冷却效果,确保驱动系统在重载工况下能够保持正常的工作温度。

②采用高效的散热方式,如风冷、水冷等,根据驱动系统的功率和发热情况,选择最适合的散热方式,确保散热效果的可靠性和稳定性。

③对散热冷却系统的结构和参数进行优化调整,通过精确的计算和模拟,确定最佳的散热面积、冷却水流速等参数,提高系统的可靠性和稳定性。

④对散热冷却系统进行严格的实验测试和验证,模拟各种重载工况和环境条件,确保系统的性能满足要求,为驱动系统的稳定运行提供可靠的保障。

控制系统改进

控制算法优化

①采用先进的控制算法,如模型预测控制、滑模控制等,提高控制系统的自适应能力和鲁棒性,能够快速适应重载工况下的变化,保证控制的稳定性。

②根据机器人的工作要求和负载情况,对控制算法的参数进行精细的优化调整,通过大量的实验和仿真,确定最佳的参数组合,确保控制效果最佳。

③对控制算法进行严格的仿真和实验验证,模拟各种实际工作场景和重载工况,确保算法的有效性和可靠性,为控制系统的优化提供科学的依据。

④将控制算法与机器人的动力学模型相结合,充分考虑机器人的物理特性和运动规律,提高控制系统的精度和性能,实现对机器人的精确控制。

传感器与反馈系统增强

序号

增强要点

具体内容

①

传感器种类和数量增加

增加机器人的传感器种类和数量,如力传感器、位移传感器、速度传感器等,实时监测机器人的运行状态和负载情况,为控制系统提供更全面、准确的信息。

②

传感器精度提高

采用高精度的传感器,对传感器的精度和可靠性进行严格筛选和测试,提高传感器的测量精度和可靠性,确保采集的数据准确无误。

③

反馈机制建立

建立传感器与控制系统之间的高效反馈机制,将传感器采集的数据及时、准确地反馈给控制系统,实现对机器人的精确控制,提高机器人的响应速度和稳定性。

④

系统校准和调试

对传感器和反馈系统进行严格的校准和调试,采用专业的校准设备和方法,确保系统的准确性和稳定性,为控制系统的正常运行提供可靠的保障。

故障诊断与安全保护技术应用

①采用先进的故障诊断技术,如神经网络、专家系统等,对机器人的故障进行实时监测和诊断,能够快速准确地定位故障点,为故障排除提供依据。

②建立故障诊断模型和知识库,收集大量的故障案例和维修经验,提高故障诊断的准确性和效率,减少故障排查时间。

③增加安全保护装置和措施,如急停按钮、限位开关等,确保机器人在出现故障和异常情况时能够及时停止运行,避免发生安全事故,保障操作人员的安全。

④对故障诊断和安全保护系统进行严格的测试和验证,模拟各种故障场景和异常情况,确保系统的可靠性和有效性,为机器人的安全运行提供可靠的保障。

控制系统可靠性设计与验证

①对控制系统进行全面的可靠性设计,采用冗余设计、容错设计等方法,提高控制系统的稳定性和抗干扰能力,确保在复杂的工作环境和重载工况下能够正常运行。

②对控制系统的硬件和软件进行严格的可靠性测试和验证,模拟各种极端情况和故障场景,确保控制系统的可靠性和稳定性,避免出现控制失误和故障。

③建立控制系统的故障应急预案,明确故障处理的流程和责任分工,在出现故障和异常情况时能够及时采取措施进行处理,减少故障对生产的影响,保障生产的连续性。

④对控制系统的可靠性进行定期评估和分析,根据评估结果不断改进和优化控制系统的设计和性能,提高控制系统的可靠性和稳定性,为机器人的长期稳定运行提供保障。

负载安全保障

机械安全设计

防护装置设置

①在机器人的工作区域周围设置防护栏,严格按照相关安全标准确定防护栏的高度和强度,有效防止人员和物体意外进入,为操作人员提供安全的工作环境。

机械安全设计

②在机器人的运动部件上安装防护罩,如电机防护罩、减速机防护罩等,采用优质的防护材料,防止人员接触到运动部件,避免发生伤害事故,保障操作人员的人身安全。

③对防护装置进行定期检查和维护,建立完善的检查和维护制度,确保防护装置的完整性和可靠性,及时发现和处理防护装置的损坏和故障。

④根据机器人的工作环境和实际需求,合理选择防护装置的类型和材质,充分考虑防护效果、耐用性和成本等因素,提高防护效果,为机器人的安全运行提供可靠的保障。

运动限位设计

①在机器人的关节和手臂上安装限位开关,精确限制机器人的运动范围,防止机器人超出安全范围运行,避免与周围物体发生碰撞和干涉,保障机器人的安全运行。

②对限位开关的位置和精度进行精细调整和校准,采用高精度的测量设备和校准方法,确保限位开关能够准确地检测机器人的位置和运动状态,及时发出限位信号。

③增加限位开关的冗余设计,采用多个限位开关进行双重或多重保护,提高限位开关的可靠性和安全性,防止因单个限位开关故障导致的安全事故。

④对限位开关进行定期检查和维护,建立定期检查制度,确保限位开关的正常工作,及时更换损坏的限位开关,保障机器人的安全运行。

机械锁止装置应用

①在机器人的关节和手臂上安装机械锁止装置,如电磁锁、液压锁等,在机器人停止运行时,将机器人的关节和手臂可靠锁定,防止机器人意外移动和坠落,保障操作人员的安全。

②对机械锁止装置的可靠性和安全性进行严格评估和测试,模拟各种工作场景和负载情况,确保机械锁止装置能够有效地防止机器人意外移动和坠落,为机器人的安全运行提供可靠的保障。

③增加机械锁止装置的手动解锁功能,在紧急情况下能够手动解锁机器人,方便操作人员进行故障排除和维护,提高应急处理能力。

④对机械锁止装置进行定期检查和维护,建立定期检查和维护制度,确保机械锁止装置的正常工作,及时发现和处理机械锁止装置的故障和损坏。

结构强度与刚度设计

①对机器人的结构进行精确的强度和刚度计算,运用先进的力学分析方法和软件,确保机器人在负载≥5kg的情况下,结构不会发生变形和损坏,保障机器人的稳定运行。

②采用高强度、高刚度的材料制造机器人的结构部件,对材料的性能进行严格筛选和测试,提高结构的承载能力和稳定性,确保机器人能够承受重载工况下的作用力。

③对结构的连接部位进行加强和加固,采用合理的连接方式和加固措施,确保连接的牢固性和可靠性,防止连接部位在重载作用下出现松动和断裂。

④对结构的强度和刚度进行严格的实验测试和验证,模拟各种实际工作场景和负载情况,确保结构的性能满足要求,为机器人的安全运行提供可靠的保障。

电气安全措施

接地系统设计

①对机器人的电气设备进行全面的接地设计,确保电气设备的金属外壳可靠接地,有效防止触电事故的发生,保障操作人员的人身安全。

②选择合适的接地方式和接地材料,如垂直接地极、水平接地极等,根据电气设备的功率和工作环境,确定最佳的接地方案,提高接地系统的可靠性和有效性。

③对接地系统的电阻进行定期测试和监测,采用专业的测试设备和方法,确保接地电阻符合相关安全标准,及时发现和处理接地系统的故障和损坏。

④对接地系统进行定期检查和维护,建立完善的检查和维护制度,确保接地系统的正常工作,保障电气设备的安全运行。

漏电保护装置安装

序号

安装要点

具体内容

①

保护器选择

在机器人的电气系统中安装漏电保护器,根据电气系统的额定电流和工作特点,选择合适的漏电保护器类型和额定电流,确保能够准确地检测漏电情况。

②

检测和保护功能

漏电保护器对电气系统的漏电情况进行实时监测和保护,一旦检测到漏电,能够迅速切断电源,防止触电事故的发生,保障操作人员的人身安全。

③

定期检查和测试

对漏电保护器进行定期检查和测试,采用专业的测试设备和方法,确保漏电保护器的正常工作,及时发现和处理漏电保护器的故障和损坏。

④

故障应急预案

建立漏电保护装置的故障应急预案,明确故障处理的流程和责任分工,在漏电保护器出现故障时能够及时采取措施进行处理,保障电气系统的安全运行。

过载保护装置应用

①在机器人的电气设备中安装过载保护装置,对电气设备的电流进行实时监测和控制,根据电气设备的额定功率和工作特点,选择合适的过载保护装置类型和额定电流,确保能够准确地检测过载情况。

②选择合适的过载保护装置类型和额定电流,确保过载保护装置能够准确地检测过载情况,并及时切断电源,防止电气设备因过载而损坏,保障电气设备的安全运行。

③对过载保护装置进行定期检查和调整,采用专业的测试设备和方法,确保过载保护装置的正常工作,及时发现和处理过载保护装置的故障和损坏。

④建立过载保护装置的故障应急预案,明确故障处理的流程和责任分工,在过载保护装置出现故障时能够及时采取措施进行处理,保障电气系统的安全运行。

电气布线规范

序号

规范要点

具体内容

①

布线整理

对机器人的电气系统的布线进行规范和整理,避免电线交叉和短路,采用合理的布线方式和固定方法,确保电线的整齐和有序。

②

电线规格选择

采用合适的电线规格和型号,根据电气设备的功率和电流要求,选择能够满足承载能力和绝缘性能要求的电线,确保电线的安全运行。

③

电线固定和保护

对电线进行固定和保护,采用优质的固定材料和保护套管,防止电线受到外力损坏,延长电线的使用寿命。

④

定期检查和维护

对电气布线进行定期检查和维护,建立完善的检查和维护制度,确保电气布线的安全性和可靠性,及时发现和处理电线的损坏和故障。

安全监控与报警

监控系统安装

①在机器人的关键部位安装传感器,如力传感器、位移传感器、速度传感器等,实时监测机器人的运行状态和负载情况,为安全监控提供准确的数据支持。

安全监控与报警

②建立监控系统的数据采集和传输网络,采用先进的通信技术和数据处理方法,将传感器采集的数据及时、准确地传输到监控中心,实现对机器人的实时监控。

③对监控系统进行严格的调试和校准,采用专业的调试设备和校准方法,确保监控系统的准确性和可靠性,为安全决策提供可靠的依据。

④定期对监控系统进行维护和检查,建立完善的维护和检查制度,确保监控系统的正常运行,及时发现和处理监控系统的故障和损坏。

阈值与规则设置

①根据机器人的设计参数和工作要求,精确设置合理的安全阈值和报警规则,充分考虑机器人的性能特点和工作环境,确保安全阈值和报警规则的有效性和合理性。

②对安全阈值和报警规则进行定期评估和调整,根据机器人的实际运行情况和反馈信息,及时优化安全阈值和报警规则,提高安全监控的准确性和可靠性。

③增加安全阈值和报警规则的冗余设计,采用多重阈值和规则设置,提高安全监控系统的可靠性和安全性,防止因单一阈值或规则失效导致的安全事故。

④建立安全阈值和报警规则的管理机制,明确管理职责和流程,确保安全阈值和报警规则的正确设置和使用,为安全监控提供有力的保障。

报警装置应用

序号

应用要点

具体内容

①

装置选择

采用声光报警装置,根据工作环境和操作人员的需求,选择合适的声光报警装置类型和参数,确保在出现异常情况时能够发出明显的声光信号。

②

报警效果保证

选择合适的声光报警装置类型和参数,确保声光报警装置的报警效果良好,能够引起操作人员的注意,及时发现和处理异常情况。

③

定期检查和维护

对声光报警装置进行定期检查和维护,建立完善的检查和维护制度,确保声光报警装置的正常工作,及时发现和处理声光报警装置的故障和损坏。

④

故障应急预案

建立声光报警装置的故障应急预案,明确故障处理的流程和责任分工,在声光报警装置出现故障时能够及时采取措施进行处理,保障安全监控系统的正常运行。

故障应急预案制定

①建立安全监控系统的故障应急预案,明确故障处理的流程和责任分工,确保在出现故障和异常情况时能够迅速、有效地进行处理,减少故障对生产的影响。

②对安全监控系统的常见故障进行深入分析和总结,制定相应的故障处理措施,提高应急处理的针对性和有效性,为快速解决故障提供指导。

③定期对应急预案进行演练和评估,模拟各种故障场景和异常情况,检验应急预案的可行性和有效性,提高应急处理的能力和效率。

④根据安全监控系统的运行情况和实际需求,及时对应急预案进行调整和完善,确保应急预案的科学性和实用性,为安全监控系统的稳定运行提供保障。

最大工作半径≥785mm响应

工作半径精确测量

专业测量工具选用

激光测距仪优势

激光测距仪具有测量速度快的特点,能在短时间内获取工作半径数据,提高测量效率。使用激光测距仪,可快速对机器人工作半径进行初步测量,为后续精确测量提供基础数据。其测量精度高,可有效减少测量误差,为半径参数的确定提供准确依据。精确的测量结果有助于确保机器人工作半径符合≥785mm的要求。操作简便,只需将仪器对准测量目标,即可快速得出测量结果,降低了测量难度。即使是非专业测量人员,也能轻松上手操作。

激光测距仪

以下是激光测距仪的相关参数表格:

参数

数值

测量速度

快速获取数据

测量精度

高精度,误差小

操作方式

对准目标快速得出结果

三维坐标测量仪功能

三维坐标测量仪能够精确测量机器人在三维空间中的位置和姿态,从而准确确定其工作半径。通过对机器人在不同位置和姿态下的测量,可全面了解其工作范围。可对机器人的运动轨迹进行实时监测,为工作半径的测量提供动态数据。实时监测能反映机器人实际工作中的半径变化情况。具备数据处理功能,能对测量数据进行分析和处理,提高测量结果的准确性和可靠性。经过处理的数据可更直观地展示机器人工作半径是否满足要求。

三维坐标测量仪的测量数据可用于建立机器人工作半径的三维模型,帮助更好地理解和评估其工作范围。测量过程中,可根据实际情况调整测量参数,以获取更准确的结果。同时,对测量数据的分析还能发现机器人运动过程中的潜在问题,为优化工作半径提供依据。

全站仪测量特点

全站仪可以进行全方位的测量,覆盖机器人的整个工作范围,确保测量数据的完整性。全方位测量能避免遗漏机器人工作半径的关键数据。测量精度高,能够满足对工作半径精确测量的要求。高精度的测量结果可保证机器人工作半径的准确性。可通过数据传输接口将测量数据直接传输到计算机中,方便后续的数据处理和分析。传输到计算机的数据可利用专业软件进行深入分析。

全站仪在测量过程中,可根据不同的测量需求调整测量模式,以提高测量效率和准确性。测量完成后,可及时对数据进行备份,防止数据丢失。同时,对测量数据的分析可帮助发现机器人工作半径的变化趋势,为后续的调整提供参考。

测量流程规范制定

测量工具校准

使用标准件对激光测距仪进行校准,确保其测量精度符合要求。校准后的激光测距仪能更准确地测量机器人工作半径。对三维坐标测量仪进行精度检测和调整,保证其测量结果的准确性。精度检测和调整可提高三维坐标测量仪的测量可靠性。对全站仪进行水平度和垂直度的校准,提高测量的可靠性。水平度和垂直度的校准能确保全站仪测量数据的准确性。

在对激光测距仪校准时,需严格按照标准件的要求进行操作,以保证校准的准确性。对三维坐标测量仪的精度检测和调整,可采用专业的检测设备和方法。对全站仪的水平度和垂直度校准,可使用水平仪等工具进行辅助。校准完成后,需对测量工具进行再次测试,以验证校准效果。

测量点确定

根据机器人的工作特点和实际需求,确定测量的起始点和终止点。合理确定测量点能准确反映机器人的工作半径。对测量点进行标记和记录,确保测量数据的准确性和可追溯性。标记和记录测量点可方便后续的数据处理和分析。在测量过程中,对测量点进行实时监测,及时发现和纠正测量误差。实时监测能保证测量数据的准确性。

在确定测量点时,需充分考虑机器人的运动轨迹和工作范围。对测量点的标记和记录应清晰、准确,以便后续查询和使用。实时监测测量点时,可使用传感器等设备进行辅助,及时发现测量误差并进行纠正。测量完成后,需对测量点的标记和记录进行整理和保存,以备后续参考。

测量顺序遵循

按照从近到远、从低到高的顺序进行测量,避免因测量顺序不当而导致数据遗漏或错误。合理的测量顺序能保证测量数据的完整性和准确性。在测量过程中,保持测量工具的稳定和水平,确保测量数据的准确性。稳定和水平的测量工具能减少测量误差。对测量数据进行实时记录和整理,及时发现和处理测量过程中出现的问题。实时记录和整理数据能提高测量效率和质量。

在测量时,严格按照从近到远、从低到高的顺序进行操作,可避免重复测量和数据遗漏。保持测量工具的稳定和水平,可使用三脚架等辅助设备。实时记录和整理测量数据时,可使用电子表格等工具,方便数据的处理和分析。测量过程中,如发现问题应及时进行处理,确保测量工作的顺利进行。

测量数据记录与分析

数据记录要求

使用专门的测量记录表格对测量数据进行记录,确保记录的信息完整、准确。专门的表格能规范数据记录格式,便于后续分析。对记录的数据进行审核和签字确认,保证数据的真实性和可靠性。审核和签字确认可防止数据造假。将测量记录数据进行妥善保存,以备后续查询和分析。妥善保存数据可保证数据的安全性和可追溯性。

在使用测量记录表格时,应详细填写测量时间、测量工具、测量点等信息。对记录的数据进行审核时,需仔细核对数据的准确性和完整性。签字确认时,应由相关负责人进行操作,以保证数据的可靠性。妥善保存数据时,可采用电子存储和纸质存储相结合的方式,确保数据的安全性。

数据分析方法

采用统计学方法对测量数据进行分析,如均值分析、方差分析等,以评估数据的稳定性和可靠性。统计学方法能从数据中提取有价值的信息。运用数据拟合技术对测量数据进行处理,建立工作半径与其他参数之间的数学模型。数学模型可帮助预测和优化机器人工作半径。通过对比不同测量数据之间的差异,找出可能存在的测量误差和影响因素。对比分析能发现数据中的异常情况。

半径覆盖范围评估

半径对工作效率影响

在进行均值分析和方差分析时,可使用专业的统计软件进行操作。运用数据拟合技术时,需根据数据特点选择合适的拟合方法。对比不同测量数据时,应关注数据的差异程度和变化趋势。通过数据分析找出的测量误差和影响因素,可为后续的测量工作提供改进方向。

测量过程改进

根据数据分析结果,对测量工具和测量方法进行调整和改进,提高测量的精度和准确性。调整和改进能优化测量过程。加强对测量人员的培训和管理,提高其操作技能和责任心。培训和管理可提升测量人员的专业水平。建立测量质量控制体系,对测量过程进行全程监控和管理,确保测量结果的可靠性。质量控制体系能保证测量工作的规范性和稳定性。

根据数据分析结果调整测量工具时,需考虑工具的性能和特点。对测量方法的改进可...

工程训练中心(三期)采购项目投标方案.docx