毕节市百里杜鹃管理区地质灾害精细化调查投标方案

第一章 服务方案

3

第一节 现状情况掌握

3

一、 区域地质条件分析

3

二、 灾害隐患现状调查

25

第二节 服务内容理解

36

一、 调查技术标准遵循

36

二、 核心服务模块解析

49

三、 正射图制作要求

71

第三节 重点难点分析

87

一、 项目实施重点识别

87

二、 关键难点攻克方案

111

第四节 进度安排

130

一、 分阶段工作部署

130

二、 关键节点控制

143

第五节 保障措施

160

一、 人员配置保障

160

二、 设备资源保障

184

三、 质量安全管理

199

服务方案

现状情况掌握

区域地质条件分析

地形地貌特征梳理

区域地形起伏状况

海拔高度分布

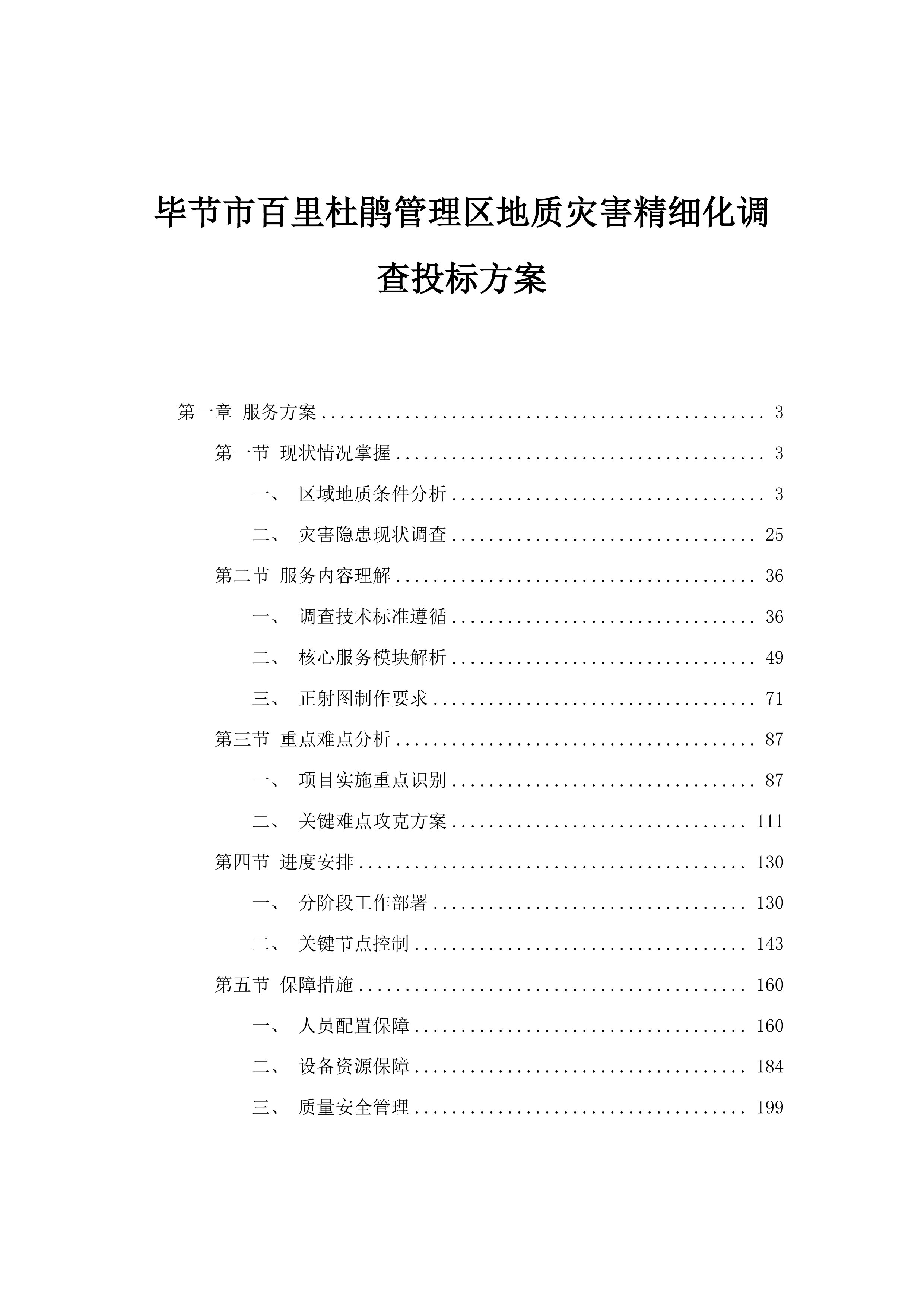

对毕节市百里杜鹃管理区的海拔高度进行详细且深入的分析,旨在清晰明确高海拔区域与低海拔区域的具体分布范围。通过专业的地理信息系统以及实地测量等手段,收集该区域内不同地点的海拔数据,并进行系统的整理和分析。研究发现,高海拔区域往往地形陡峭,岩石风化严重,土壤层较薄,植被覆盖相对较少,这些因素使得该区域在降水、地震等外部因素作用下,更容易发生滑坡、崩塌等地质灾害。而低海拔区域地势相对平缓,排水条件较好,但可能存在地下水位较高的情况,容易引发地面塌陷等问题。以下是海拔高度分布情况的详细表格:

海拔高度分布分析

海拔区间(米)

分布区域描述

可能引发的地质灾害类型

1800-2200

主要集中在区域的东北部,山体高大,地势险峻

滑坡、崩塌

1400-1800

分布于区域中部,地形起伏较大

泥石流、山体滑坡

1000-1400

位于区域西南部,地势相对平缓

地面塌陷、地裂缝

600-1000

主要在区域南部边缘,多为河谷平原地带

洪水淹没、土壤侵蚀

坡度坡向特征

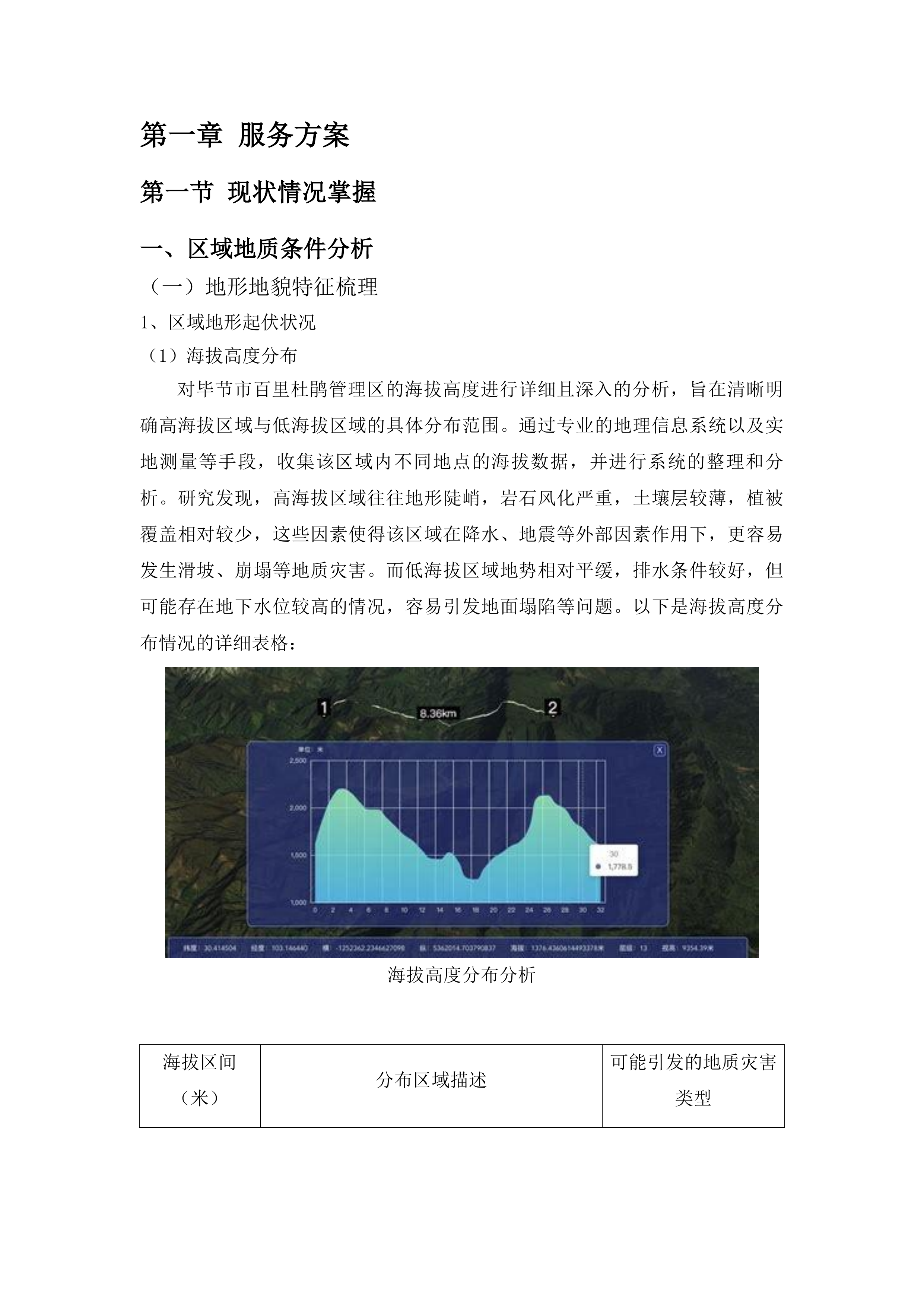

对区域内不同坡度和坡向的分布情况进行全面梳理。采用高精度的地形测量技术和地理信息分析方法,获取详细的坡度和坡向数据。重点关注坡度在10-35°的顺向斜坡区域,这些区域由于岩土体的结构和力学特性,在受到降水、地震等因素影响时,岩土体的稳定性容易被破坏,从而成为地质灾害的高发地带。具体特征如下:

1)顺向坡坡度在10-20°时,岩土体的稳定性相对较弱,在长期的风化和雨水冲刷作用下,表层土壤容易发生滑动,可能引发小规模的滑坡灾害。

2)坡度在20-25°的顺向斜坡,岩土体的下滑力逐渐增大,一旦遇到强降水或地震等外力作用,很可能导致大规模的滑坡或泥石流灾害。

3)当坡度达到25-35°时,顺向斜坡的稳定性极差,岩土体处于临界平衡状态,轻微的扰动都可能引发严重的地质灾害,如山体崩塌等。

4)不同坡向的斜坡在光照、降水、风力等因素的影响下,岩土体的风化程度和含水量也有所不同。阳坡由于光照充足,水分蒸发快,岩土体相对干燥,裂隙发育较多;阴坡则相反,水分含量较高,岩土体较为湿润,力学强度相对较低。

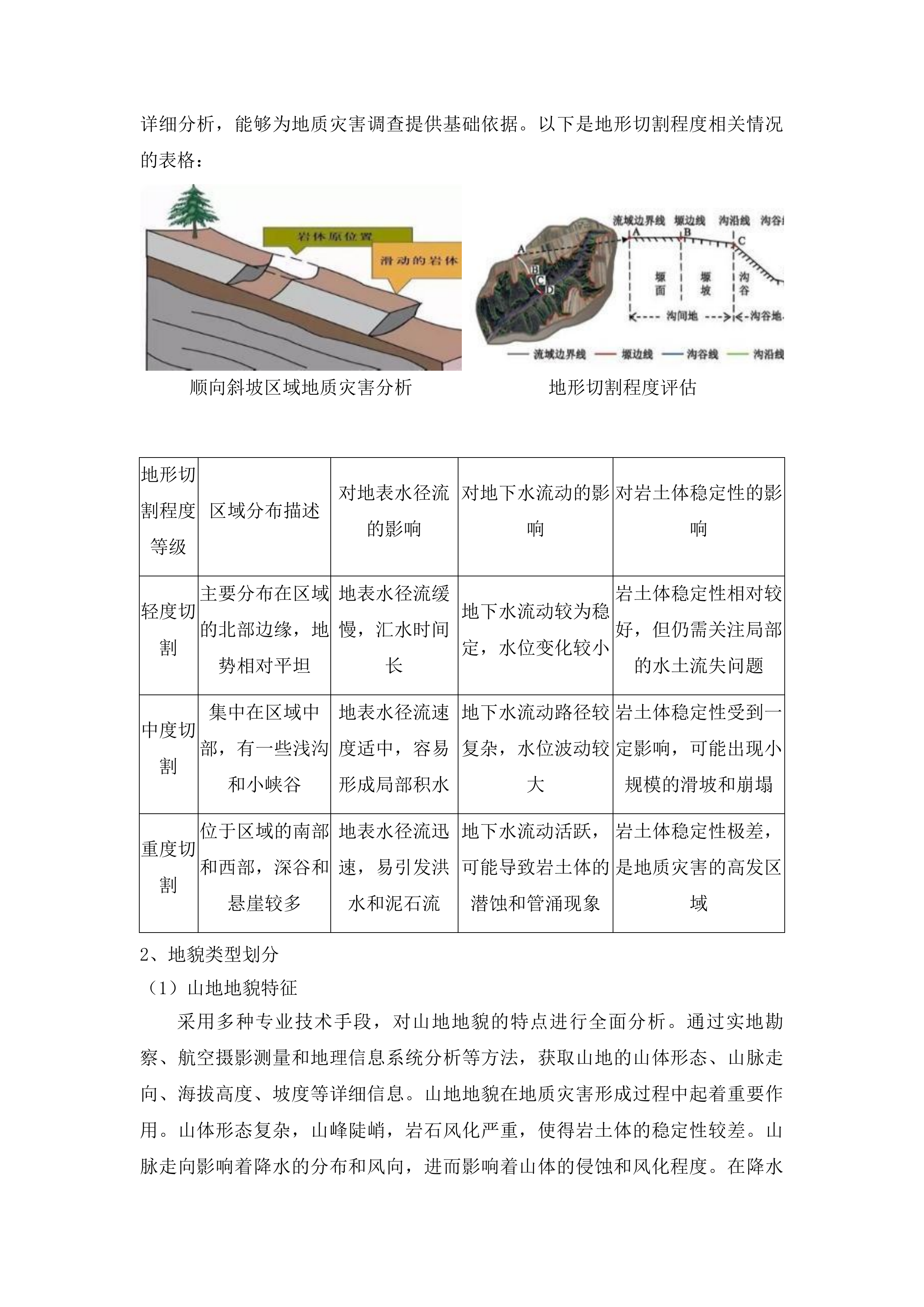

地形切割程度

运用先进的地形分析技术,对本区域地形的切割程度进行科学评估。地形切割程度反映了地表被河流、沟谷等侵蚀的程度,它对地表水径流、地下水流动以及岩土体稳定性有着重要影响。切割程度较高的区域,地表水径流速度快,容易引发洪水和泥石流等灾害;同时,地下水的流动路径也更为复杂,可能导致岩土体的含水量分布不均,从而影响其稳定性。通过对地形切割程度的详细分析,能够为地质灾害调查提供基础依据。以下是地形切割程度相关情况的表格:

顺向斜坡区域地质灾害分析

地形切割程度评估

地形切割程度等级

区域分布描述

对地表水径流的影响

对地下水流动的影响

对岩土体稳定性的影响

轻度切割

主要分布在区域的北部边缘,地势相对平坦

地表水径流缓慢,汇水时间长

地下水流动较为稳定,水位变化较小

岩土体稳定性相对较好,但仍需关注局部的水土流失问题

中度切割

集中在区域中部,有一些浅沟和小峡谷

地表水径流速度适中,容易形成局部积水

地下水流动路径较复杂,水位波动较大

岩土体稳定性受到一定影响,可能出现小规模的滑坡和崩塌

重度切割

位于区域的南部和西部,深谷和悬崖较多

地表水径流迅速,易引发洪水和泥石流

地下水流动活跃,可能导致岩土体的潜蚀和管涌现象

岩土体稳定性极差,是地质灾害的高发区域

地貌类型划分

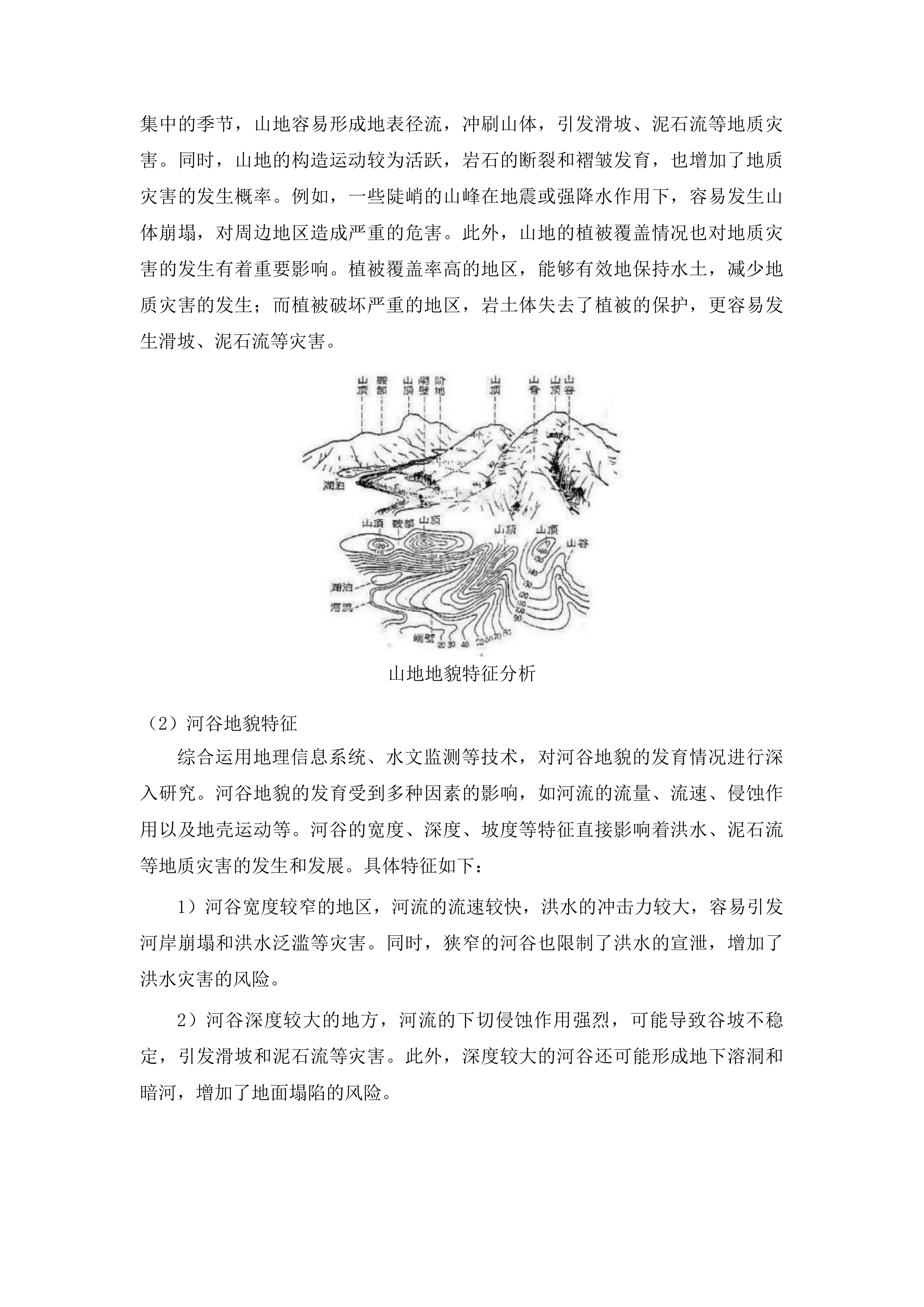

山地地貌特征

采用多种专业技术手段,对山地地貌的特点进行全面分析。通过实地勘察、航空摄影测量和地理信息系统分析等方法,获取山地的山体形态、山脉走向、海拔高度、坡度等详细信息。山地地貌在地质灾害形成过程中起着重要作用。山体形态复杂,山峰陡峭,岩石风化严重,使得岩土体的稳定性较差。山脉走向影响着降水的分布和风向,进而影响着山体的侵蚀和风化程度。在降水集中的季节,山地容易形成地表径流,冲刷山体,引发滑坡、泥石流等地质灾害。同时,山地的构造运动较为活跃,岩石的断裂和褶皱发育,也增加了地质灾害的发生概率。例如,一些陡峭的山峰在地震或强降水作用下,容易发生山体崩塌,对周边地区造成严重的危害。此外,山地的植被覆盖情况也对地质灾害的发生有着重要影响。植被覆盖率高的地区,能够有效地保持水土,减少地质灾害的发生;而植被破坏严重的地区,岩土体失去了植被的保护,更容易发生滑坡、泥石流等灾害。

山地地貌特征分析

河谷地貌特征

综合运用地理信息系统、水文监测等技术,对河谷地貌的发育情况进行深入研究。河谷地貌的发育受到多种因素的影响,如河流的流量、流速、侵蚀作用以及地壳运动等。河谷的宽度、深度、坡度等特征直接影响着洪水、泥石流等地质灾害的发生和发展。具体特征如下:

1)河谷宽度较窄的地区,河流的流速较快,洪水的冲击力较大,容易引发河岸崩塌和洪水泛滥等灾害。同时,狭窄的河谷也限制了洪水的宣泄,增加了洪水灾害的风险。

2)河谷深度较大的地方,河流的下切侵蚀作用强烈,可能导致谷坡不稳定,引发滑坡和泥石流等灾害。此外,深度较大的河谷还可能形成地下溶洞和暗河,增加了地面塌陷的风险。

3)河谷坡度较陡的区域,河流的能量较大,对河岸和谷坡的侵蚀作用较强,容易引发山体滑坡和泥石流等灾害。而且,坡度较陡的河谷在降水集中时,水流速度快,容易形成洪峰,对下游地区造成严重的威胁。

4)河谷的弯曲程度也会影响洪水的流动和地质灾害的发生。弯曲的河谷会使水流速度和方向发生变化,增加了河岸的侵蚀和淤积,容易引发河岸崩塌和洪水泛滥等灾害。

平原地貌特征

若区域内存在平原地貌,运用地理信息技术和实地调查相结合的方法,对其地势平坦程度、地表物质组成等特征进行详细分析。平原地貌地势相对平坦,地表物质组成多样,包括砂土、黏土、粉土等。不同的地表物质组成具有不同的工程地质性质,对地质灾害的发生有着不同的影响。地势平坦的平原地区,排水条件相对较差,在降水较多的季节,容易形成积水,导致土壤含水量增加,从而降低岩土体的强度,引发地面塌陷、地裂缝等地质灾害。同时,平原地区的地下水位一般较高,地下水的活动可能会对岩土体产生侵蚀和软化作用,进一步影响其稳定性。此外,平原地区的人类工程活动较为频繁,如城市建设、道路修建、地下开采等,这些活动可能会破坏岩土体的原有结构和稳定性,增加地质灾害的发生风险。例如,过度抽取地下水可能会导致地面沉降,影响建筑物的安全。因此,对平原地貌的地质灾害隐患进行判断和评估,对于保障区域的经济发展和人民生命财产安全具有重要意义。

地形地貌对灾害的影响

滑坡形成的地形条件

运用地质力学分析、数值模拟等方法,探讨特定地形地貌条件下,如陡坡、沟谷等,对滑坡形成的促进作用。详细分析其触发机制和发展过程,对于准确预测和防范滑坡灾害具有重要意义。具体如下:

1)陡坡地形是滑坡形成的重要条件之一。陡坡上的岩土体由于重力作用,本身就具有较大的下滑力。当受到降水、地震等外力作用时,岩土体的抗滑力减弱,下滑力超过抗滑力,就容易引发滑坡。例如,在强降水过程中,雨水渗入岩土体,增加了岩土体的重量,同时降低了岩土体的抗剪强度,使得滑坡更容易发生。

2)沟谷地形也与滑坡的形成密切相关。沟谷的存在使得山坡的临空面增大,岩土体的稳定性降低。而且,沟谷中的水流对山坡的侵蚀作用,会进一步破坏岩土体的结构,增加滑坡的发生概率。此外,沟谷中的堆积物在一定条件下也可能成为滑坡的物源,引发泥石流等灾害。

3)地形的起伏和坡度变化也会影响滑坡的形成。地形起伏较大的地区,岩土体的应力分布不均匀,容易形成应力集中区,从而增加滑坡的发生风险。而坡度的突然变化,如坡度由缓变陡的区域,也是滑坡的易发地带。

4)不同的地形地貌组合也会对滑坡的形成产生影响。例如,山坡与沟谷相邻的地区,由于山坡的岩土体容易受到沟谷水流的侵蚀和冲刷,同时沟谷中的堆积物也可能为滑坡提供物源,因此这类地区的滑坡灾害较为频繁。

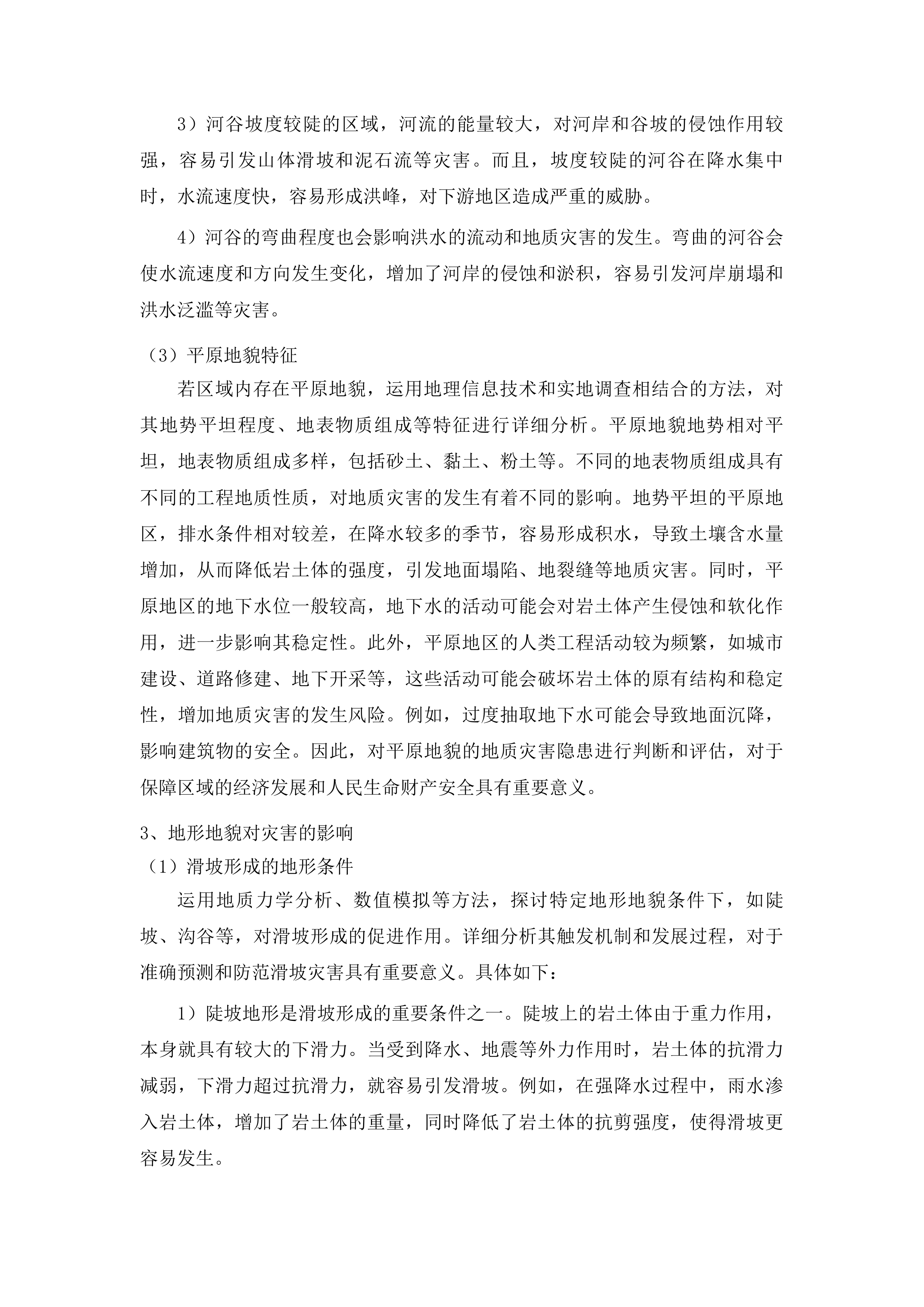

泥石流发生的地形因素

通过实地调查、遥感影像分析等手段,深入分析地形地貌如何影响泥石流的形成、运动和堆积过程。地形地貌是泥石流形成的重要条件之一,它决定了泥石流的物源、水源和流通通道。具体情况如下表所示:

地形因素

对泥石流形成的影响

对泥石流运动的影响

对泥石流堆积的影响

沟谷形态

狭窄、陡峭的沟谷有利于泥石流的形成,因为这种地形能够汇集大量的物源和水源,增加泥石流的能量。

沟谷的坡度和弯曲程度影响着泥石流的流速和流向。坡度较陡的沟谷,泥石流的流速较快;弯曲的沟谷会改变泥石流的流向,增加其冲击力。

沟谷的出口地形决定了泥石流的堆积范围和形态。开阔的出口地形,泥石流堆积较为分散;狭窄的出口地形,泥石流堆积较为集中。

山坡坡度

山坡坡度较大的地区,岩土体容易发生崩塌和滑坡,为泥石流提供丰富的物源。

山坡坡度影响着泥石流的启动和加速。较大的山坡坡度能够使岩土体迅速下滑,形成强大的泥石流。

山坡坡度与泥石流的堆积高度有关。坡度较大的山坡,泥石流堆积高度相对较高。

地形起伏

地形起伏较大的区域,降水容易形成地表径流,为泥石流提供充足的水源。同时,起伏的地形也有利于物源的积累。

地形起伏影响着泥石流的能量和运动轨迹。起伏较大的地形,泥石流的能量较大,运动轨迹较为复杂。

地形起伏决定了泥石流的堆积地貌。在起伏较大的地区,泥石流可能形成阶地、扇状堆积等不同的地貌形态。

其他灾害的地形关联

采用多学科综合研究方法,研究地形地貌与其他地质灾害,如地面塌陷、地裂缝等的关联。地面塌陷通常与地下溶洞、采空区等因素有关,但地形地貌也会对其产生影响。在地势低洼、地下水位较高的地区,地面塌陷的发生概率相对较高。因为地下水位的变化会影响岩土体的稳定性,当地下水位下降时,岩土体的有效应力增加,可能导致地面塌陷。地裂缝的形成也与地形地貌密切相关。在地形起伏较大、构造运动活跃的地区,地裂缝较为发育。地形的差异导致岩土体的应力分布不均匀,容易形成裂缝。此外,河流的侵蚀和堆积作用也可能引发地裂缝。河流的侧向侵蚀会使河岸的岩土体失去支撑,导致地裂缝的产生。同时,河流的堆积作用会改变地形的高程和坡度,影响岩土体的稳定性,增加地裂缝的发生风险。通过对地形地貌与其他地质灾害的关联研究,能够为全面评估地质灾害风险提供依据,从而制定更加有效的防范措施。

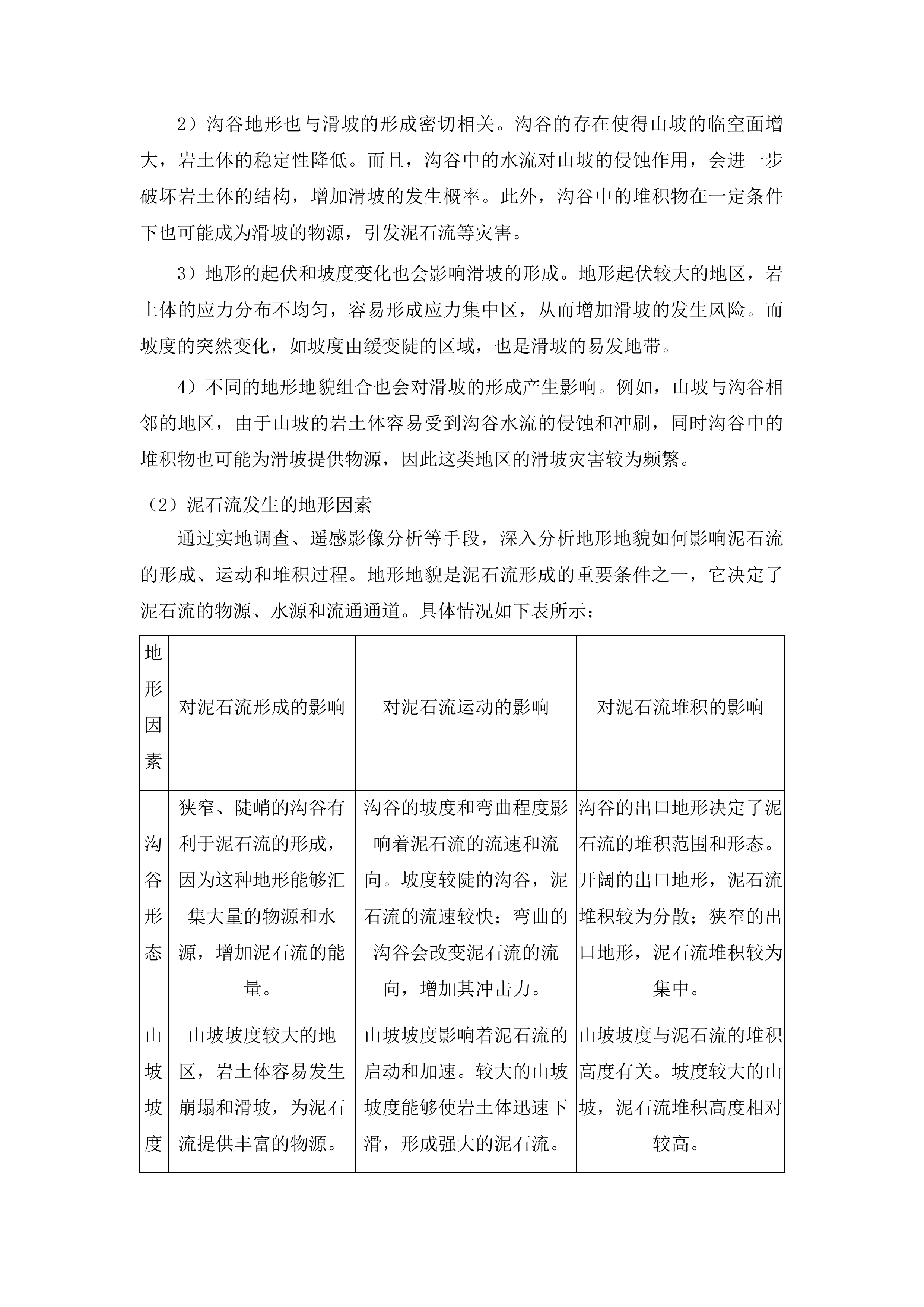

岩体工程特性研究

地质构造格局解析

主要构造体系识别

褶皱构造特征

运用地质调查和地球物理勘探等方法,对区域内的褶皱构造进行全面识别。通过对岩石的层理、节理、断层等地质特征的详细观察和分析,确定褶皱的形态、规模和走向。褶皱构造对岩土体的力学性质和地质灾害的发生有着重要的控制作用。褶皱的核部和翼部岩石的变形程度不同,力学性质也存在差异。核部岩石受到的挤压作用较强,岩石破碎,裂隙发育,岩土体的稳定性较差,容易发生滑坡、崩塌等地质灾害。翼部岩石的变形相对较小,但在一定条件下,也可能发生地质灾害。褶皱的规模和走向也影响着地下水的流动和岩土体的应力分布。大型褶皱构造可能会控制区域的水文地质条件,影响地下水的补给、径流和排泄。褶皱的走向与区域的构造应力场方向有关,不同走向的褶皱在构造应力作用下,其稳定性和变形特征也有所不同。通过对褶皱构造特征的深入分析,能够更好地了解地质灾害的发生机制,为地质灾害的预测和防治提供科学依据。

褶皱构造特征识别

断裂构造分布

采用地质测绘、地球物理探测等技术手段,确定断裂构造的位置、长度、性质等信息。断裂构造是地壳岩石中的破裂面,它对地质体的完整性和地下水运动有着重要影响。断裂构造的存在破坏了地质体的连续性,降低了岩土体的强度和稳定性。在断裂带附近,岩石破碎,裂隙发育,容易发生滑坡、崩塌等地质灾害。断裂构造还影响着地下水的流动路径和储存条件。断裂带通常是地下水的良好通道,地下水在断裂带中流动速度较快,可能导致岩土体的软化和侵蚀,进一步影响地质体的稳定性。此外,断裂构造与地质灾害的相关性密切。在断裂活动频繁的地区,地震活动较为活跃,容易引发滑坡、泥石流等地质灾害。通过对断裂构造分布的研究,能够更好地评估地质灾害的风险,为地质灾害的防治提供针对性的措施。

节理裂隙发育

运用野外调查和室内分析相结合的方法,对节理裂隙的发育程度、方向和密度进行详细调查。节理裂隙是岩石中的微小裂缝,它们的发育程度和特征对岩土体的稳定性有着重要影响。节理裂隙的存在降低了岩土体的完整性和强度,使得岩土体更容易受到外力的作用而发生变形和破坏。通过对节理裂隙的详细调查和分析,能够为地质灾害评估提供重要参数。以下是节理裂隙发育情况的表格:

节理裂隙发育程度

方向特征

密度(条/平方米)

对岩土体稳定性的影响

轻度发育

主要呈近水平和近垂直方向

小于10

对岩土体稳定性影响较小,但在特定条件下,如强降水或地震作用下,仍可能引发小规模的滑坡或崩塌。

中度发育

方向较为复杂,有多个优势方向

10-30

岩土体的完整性受到一定破坏,稳定性有所降低,容易发生局部的岩土体失稳现象。

重度发育

方向杂乱无章

大于30

岩土体的强度和稳定性极差,是地质灾害的高发区域,容易发生大规模的滑坡、崩塌等灾害。

构造运动历史分析

新构造运动表现

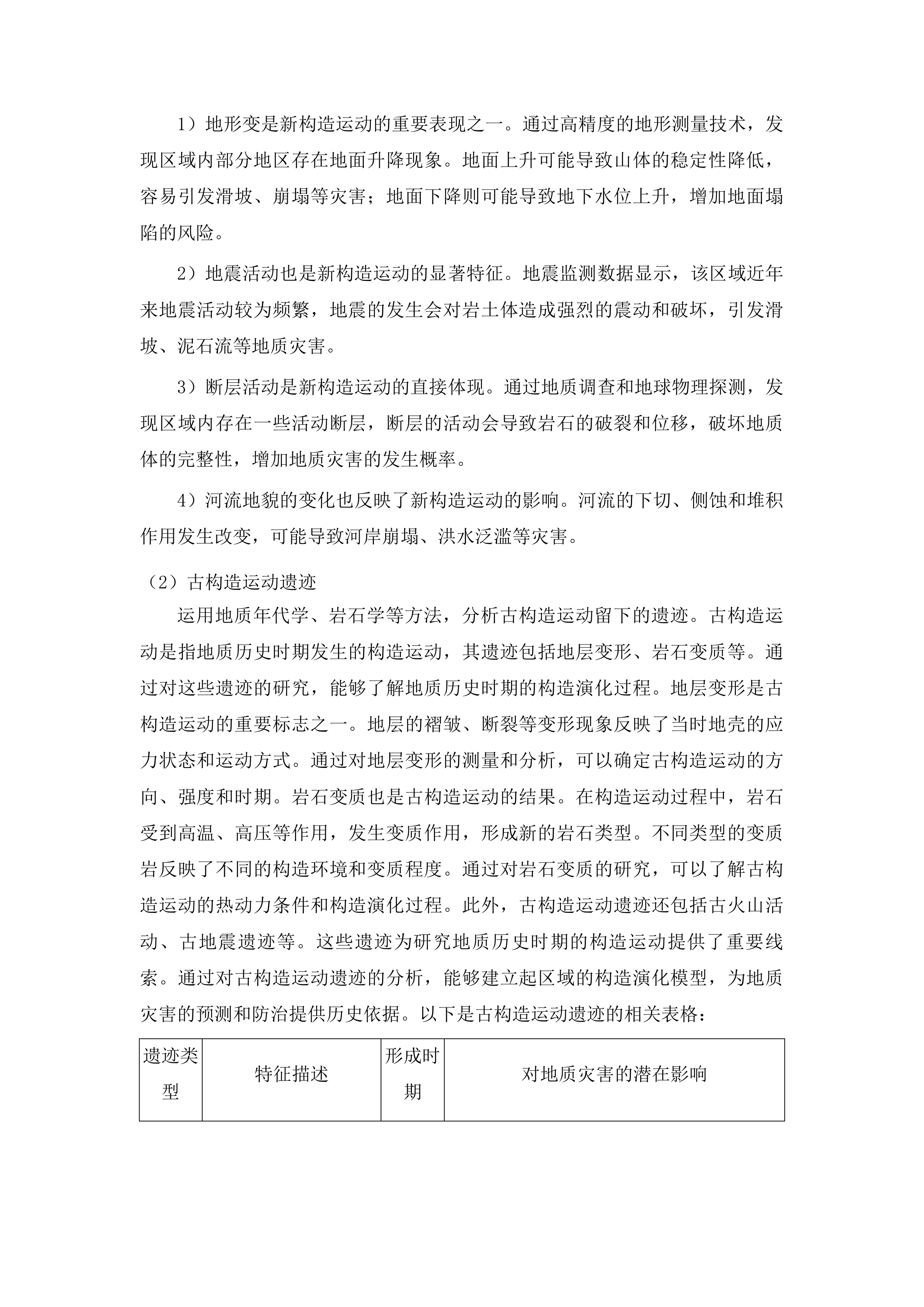

综合运用地形测量、地震监测、地质年代测定等多种手段,研究区域内新构造运动的迹象。新构造运动是指新近地质时期以来发生的构造运动,它对地质灾害的发生有着重要的潜在影响。具体表现如下:

1)地形变是新构造运动的重要表现之一。通过高精度的地形测量技术,发现区域内部分地区存在地面升降现象。地面上升可能导致山体的稳定性降低,容易引发滑坡、崩塌等灾害;地面下降则可能导致地下水位上升,增加地面塌陷的风险。

2)地震活动也是新构造运动的显著特征。地震监测数据显示,该区域近年来地震活动较为频繁,地震的发生会对岩土体造成强烈的震动和破坏,引发滑坡、泥石流等地质灾害。

3)断层活动是新构造运动的直接体现。通过地质调查和地球物理探测,发现区域内存在一些活动断层,断层的活动会导致岩石的破裂和位移,破坏地质体的完整性,增加地质灾害的发生概率。

4)河流地貌的变化也反映了新构造运动的影响。河流的下切、侧蚀和堆积作用发生改变,可能导致河岸崩塌、洪水泛滥等灾害。

古构造运动遗迹

运用地质年代学、岩石学等方法,分析古构造运动留下的遗迹。古构造运动是指地质历史时期发生的构造运动,其遗迹包括地层变形、岩石变质等。通过对这些遗迹的研究,能够了解地质历史时期的构造演化过程。地层变形是古构造运动的重要标志之一。地层的褶皱、断裂等变形现象反映了当时地壳的应力状态和运动方式。通过对地层变形的测量和分析,可以确定古构造运动的方向、强度和时期。岩石变质也是古构造运动的结果。在构造运动过程中,岩石受到高温、高压等作用,发生变质作用,形成新的岩石类型。不同类型的变质岩反映了不同的构造环境和变质程度。通过对岩石变质的研究,可以了解古构造运动的热动力条件和构造演化过程。此外,古构造运动遗迹还包括古火山活动、古地震遗迹等。这些遗迹为研究地质历史时期的构造运动提供了重要线索。通过对古构造运动遗迹的分析,能够建立起区域的构造演化模型,为地质灾害的预测和防治提供历史依据。以下是古构造运动遗迹的相关表格:

遗迹类型

特征描述

形成时期

对地质灾害的潜在影响

地层褶皱

地层呈波浪状弯曲,褶皱形态多样

中生代晚期

褶皱核部岩石破碎,可能增加滑坡、崩塌的发生风险。

断层破碎带

岩石破碎,节理裂隙发育

新生代早期

断层破碎带为地下水的活动提供了通道,可能引发地面塌陷等灾害。

岩石变质

岩石结构和矿物成分发生改变

古生代中期

变质岩的力学性质与原岩不同,可能影响岩土体的稳定性。

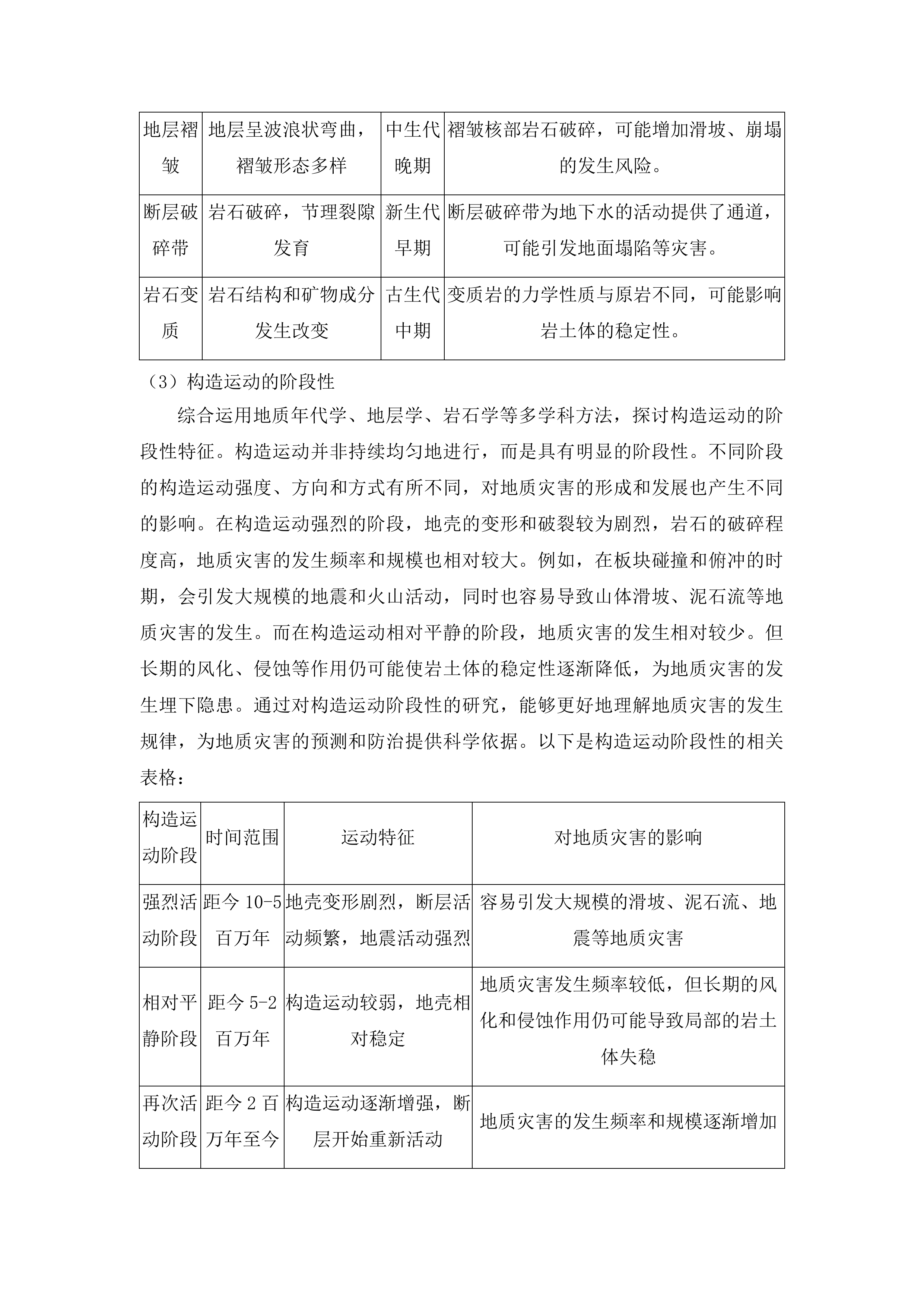

构造运动的阶段性

综合运用地质年代学、地层学、岩石学等多学科方法,探讨构造运动的阶段性特征。构造运动并非持续均匀地进行,而是具有明显的阶段性。不同阶段的构造运动强度、方向和方式有所不同,对地质灾害的形成和发展也产生不同的影响。在构造运动强烈的阶段,地壳的变形和破裂较为剧烈,岩石的破碎程度高,地质灾害的发生频率和规模也相对较大。例如,在板块碰撞和俯冲的时期,会引发大规模的地震和火山活动,同时也容易导致山体滑坡、泥石流等地质灾害的发生。而在构造运动相对平静的阶段,地质灾害的发生相对较少。但长期的风化、侵蚀等作用仍可能使岩土体的稳定性逐渐降低,为地质灾害的发生埋下隐患。通过对构造运动阶段性的研究,能够更好地理解地质灾害的发生规律,为地质灾害的预测和防治提供科学依据。以下是构造运动阶段性的相关表格:

构造运动阶段

时间范围

运动特征

对地质灾害的影响

强烈活动阶段

距今10-5百万年

地壳变形剧烈,断层活动频繁,地震活动强烈

容易引发大规模的滑坡、泥石流、地震等地质灾害

相对平静阶段

距今5-2百万年

构造运动较弱,地壳相对稳定

地质灾害发生频率较低,但长期的风化和侵蚀作用仍可能导致局部的岩土体失稳

再次活动阶段

距今2百万年至今

构造运动逐渐增强,断层开始重新活动

地质灾害的发生频率和规模逐渐增加

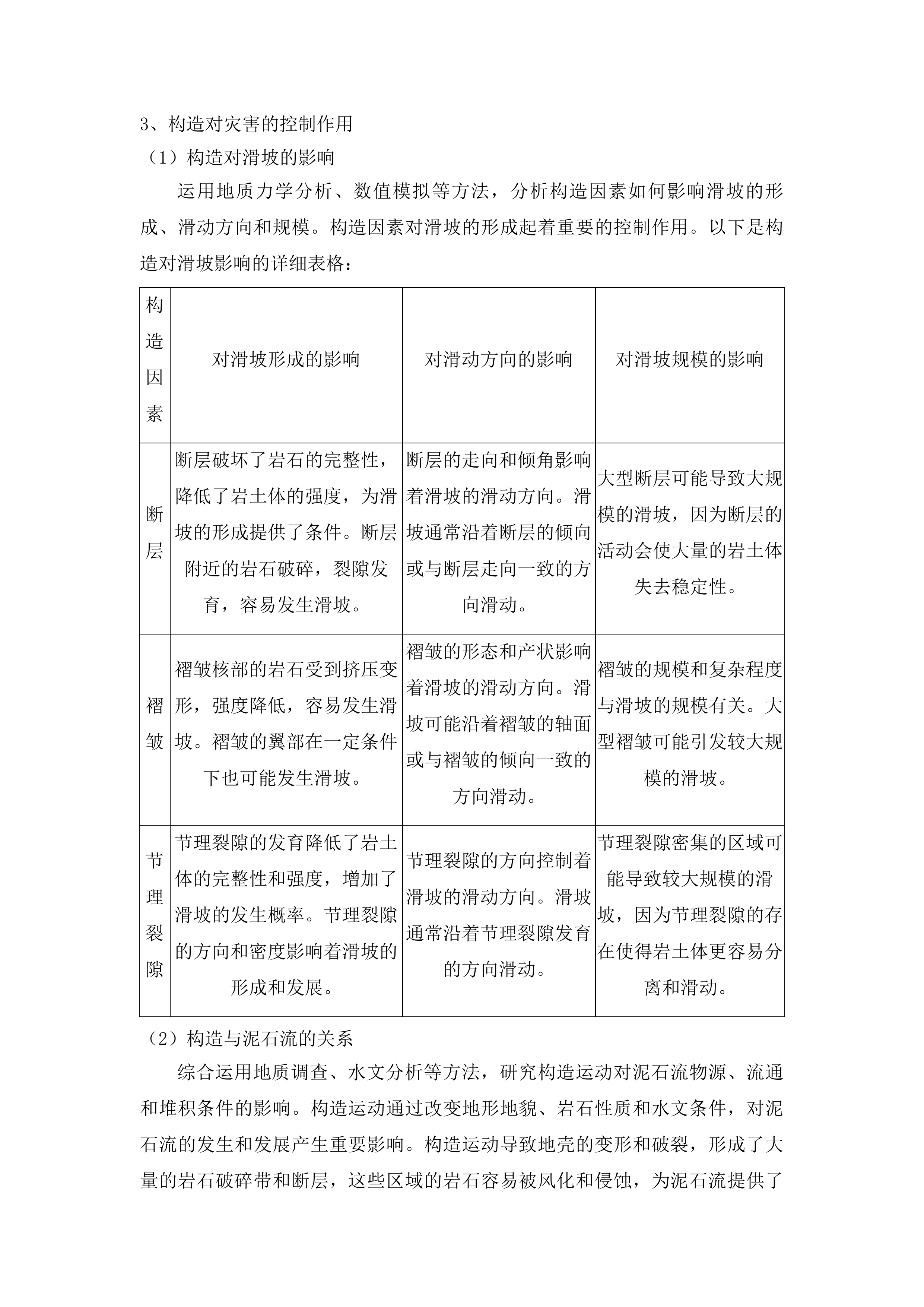

构造对灾害的控制作用

构造对滑坡的影响

运用地质力学分析、数值模拟等方法,分析构造因素如何影响滑坡的形成、滑动方向和规模。构造因素对滑坡的形成起着重要的控制作用。以下是构造对滑坡影响的详细表格:

构造因素

对滑坡形成的影响

对滑动方向的影响

对滑坡规模的影响

断层

断层破坏了岩石的完整性,降低了岩土体的强度,为滑坡的形成提供了条件。断层附近的岩石破碎,裂隙发育,容易发生滑坡。

断层的走向和倾角影响着滑坡的滑动方向。滑坡通常沿着断层的倾向或与断层走向一致的方向滑动。

大型断层可能导致大规模的滑坡,因为断层的活动会使大量的岩土体失去稳定性。

褶皱

褶皱核部的岩石受到挤压变形,强度降低,容易发生滑坡。褶皱的翼部在一定条件下也可能发生滑坡。

褶皱的形态和产状影响着滑坡的滑动方向。滑坡可能沿着褶皱的轴面或与褶皱的倾向一致的方向滑动。

褶皱的规模和复杂程度与滑坡的规模有关。大型褶皱可能引发较大规模的滑坡。

节理裂隙

节理裂隙的发育降低了岩土体的完整性和强度,增加了滑坡的发生概率。节理裂隙的方向和密度影响着滑坡的形成和发展。

节理裂隙的方向控制着滑坡的滑动方向。滑坡通常沿着节理裂隙发育的方向滑动。

节理裂隙密集的区域可能导致较大规模的滑坡,因为节理裂隙的存在使得岩土体更容易分离和滑动。

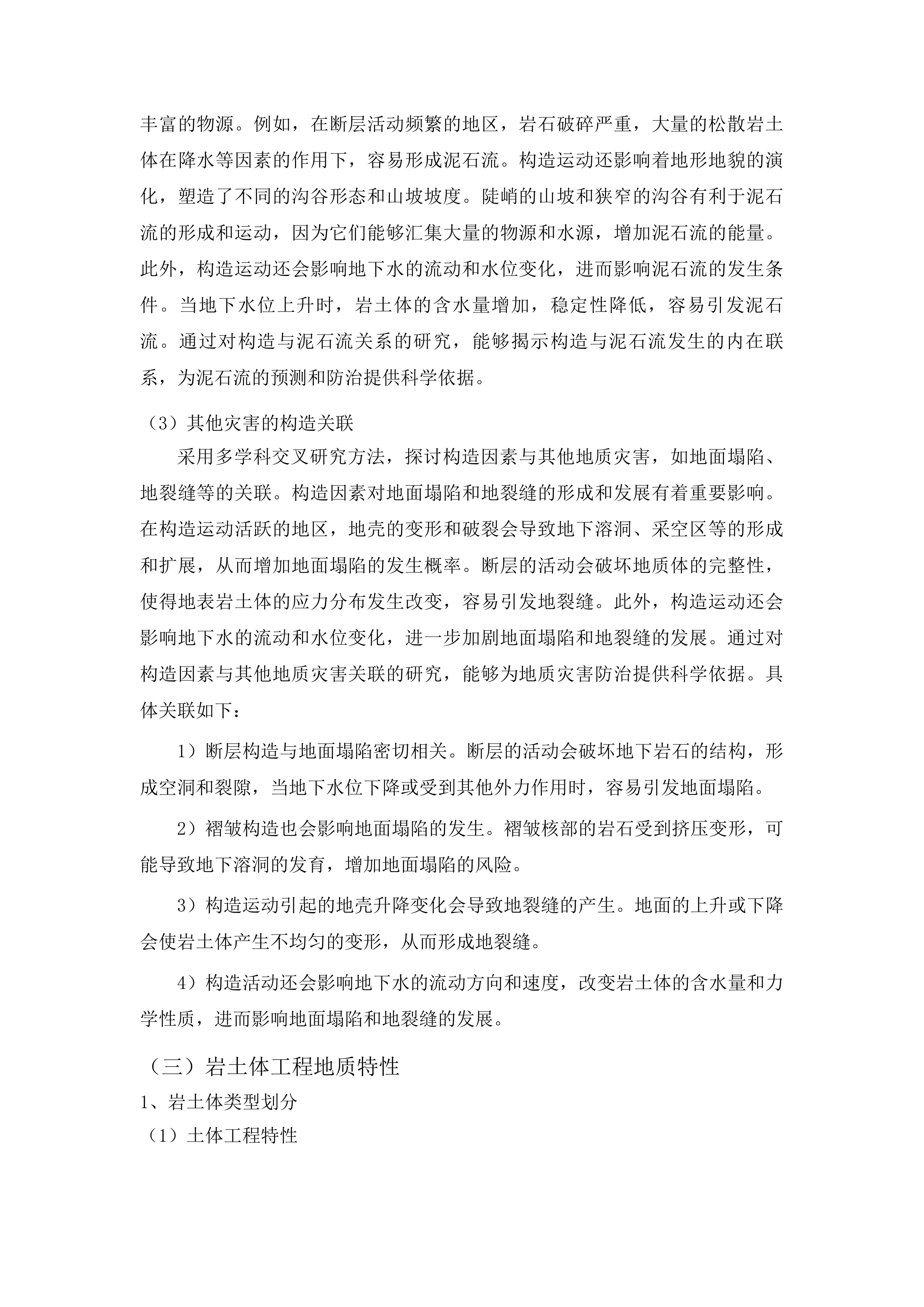

构造与泥石流的关系

综合运用地质调查、水文分析等方法,研究构造运动对泥石流物源、流通和堆积条件的影响。构造运动通过改变地形地貌、岩石性质和水文条件,对泥石流的发生和发展产生重要影响。构造运动导致地壳的变形和破裂,形成了大量的岩石破碎带和断层,这些区域的岩石容易被风化和侵蚀,为泥石流提供了丰富的物源。例如,在断层活动频繁的地区,岩石破碎严重,大量的松散岩土体在降水等因素的作用下,容易形成泥石流。构造运动还影响着地形地貌的演化,塑造了不同的沟谷形态和山坡坡度。陡峭的山坡和狭窄的沟谷有利于泥石流的形成和运动,因为它们能够汇集大量的物源和水源,增加泥石流的能量。此外,构造运动还会影响地下水的流动和水位变化,进而影响泥石流的发生条件。当地下水位上升时,岩土体的含水量增加,稳定性降低,容易引发泥石流。通过对构造与泥石流关系的研究,能够揭示构造与泥石流发生的内在联系,为泥石流的预测和防治提供科学依据。

其他灾害的构造关联

采用多学科交叉研究方法,探讨构造因素与其他地质灾害,如地面塌陷、地裂缝等的关联。构造因素对地面塌陷和地裂缝的形成和发展有着重要影响。在构造运动活跃的地区,地壳的变形和破裂会导致地下溶洞、采空区等的形成和扩展,从而增加地面塌陷的发生概率。断层的活动会破坏地质体的完整性,使得地表岩土体的应力分布发生改变,容易引发地裂缝。此外,构造运动还会影响地下水的流动和水位变化,进一步加剧地面塌陷和地裂缝的发展。通过对构造因素与其他地质灾害关联的研究,能够为地质灾害防治提供科学依据。具体关联如下:

1)断层构造与地面塌陷密切相关。断层的活动会破坏地下岩石的结构,形成空洞和裂隙,当地下水位下降或受到其他外力作用时,容易引发地面塌陷。

2)褶皱构造也会影响地面塌陷的发生。褶皱核部的岩石受到挤压变形,可能导致地下溶洞的发育,增加地面塌陷的风险。

3)构造运动引起的地壳升降变化会导致地裂缝的产生。地面的上升或下降会使岩土体产生不均匀的变形,从而形成地裂缝。

4)构造活动还会影响地下水的流动方向和速度,改变岩土体的含水量和力学性质,进而影响地面塌陷和地裂缝的发展。

岩土体工程地质特性

岩土体类型划分

土体工程特性

采用多种实验分析方法,对区域内的土体进行详细分类。通过颗粒分析、含水量测定、压缩性试验等手段,获取土体的颗粒组成、含水量、压缩性等工程特性数据。根据这些数据,将土体分为不同的类型,如砂土、粉土、黏土等。不同类型的土体在地质灾害中的稳定性表现不同。砂土的颗粒较大,透水性好,但抗剪强度较低,在地震或强降水作用下,容易发生液化现象,导致土体的稳定性丧失,引发地面塌陷和滑坡等灾害。粉土的颗粒大小介于砂土和黏土之间,其工程性质也具有一定的过渡性。粉土的透水性较差,含水量较高时,容易发生软土地基沉降等问题。黏土的颗粒细小,可塑性强,但抗剪强度和透水性都较低。在长期的荷载作用下,黏土容易发生压缩变形,导致地面沉降。此外,黏土在干湿循环作用下,体积变化较大,容易产生裂缝,影响土体的稳定性。通过对土体工程特性的分析,能够评估其在地质灾害中的稳定性,为地质灾害的防治提供重要依据。

土体工程特性实验

岩体工程特性

运用岩石力学实验、地质雷达探测等技术,研究岩体的岩性、结构、强度等工程特性。通过对岩体的岩芯样本进行实验分析,确定其岩石类型、矿物成分、孔隙率等参数。同时,采用地质雷达探测和声波测试等方法,了解岩体的内部结构和完整性。不同类型的岩体具有不同的力学参数,这些参数对于地质灾害分析至关重要。坚硬的岩石,如花岗岩、石灰岩等,其强度较高,抗风化能力强,在地质灾害中相对稳定。但在构造运动强烈的地区,这些岩石也可能发生破裂和变形,形成潜在的地质灾害隐患。软弱的岩石,如页岩、泥岩等,其强度较低,容易受到风化和侵蚀作用的影响。在降水和地下水的作用下,软弱岩石容易软化和崩解,导致山体滑坡和泥石流等灾害的发生。此外,岩体的结构也会影响其稳定性。岩体中的节理、裂隙和断层等结构面,降低了岩体的完整性和强度,使得岩体更容易发生破坏。通过对岩体工程特性的研究,能够确定不同类型岩体的力学参数,为地质灾害分析提供基础数据。

特殊岩土体特征

通过实地勘察和室内实验相结合的方法,识别区域内的特殊岩土体,如膨胀土、软土等。膨胀土具有吸水膨胀、失水收缩的特性,其体积变化较大,容易对工程建筑物造成破坏。在膨胀土地区,建筑物的基础容易因土体的膨胀和收缩而发生变形和开裂。软土则具有含水量高、孔隙率大、压缩性强、抗剪强度低等特点,在荷载作用下容易发生沉降和侧向位移。软土地基上的建筑物容易出现不均匀沉降,导致建筑物倾斜、开裂等问题。此外,特殊岩土体还可能存在其他潜在的地质灾害风险。例如,膨胀土在雨季容易发生滑坡和泥石流等灾害,软土地区在地震作用下可能发生地基液化现象。通过对特殊岩土体特征的分析,能够了解其特殊的工程地质性质和潜在的地质灾害风险,为地质灾害的防治提供针对性的措施。

岩土体物理力学性质

密度与孔隙率

采用环刀法、蜡封法等实验方法,测定岩土体的密度和孔隙率。岩土体的密度反映了其物质组成的紧密程度,孔隙率则体现了岩土体内部孔隙的大小和数量。这些参数对于了解岩土体的物质组成和结构特征至关重要。岩土体的密度和孔隙率对其渗透性和力学性质有着显著影响。密度较大、孔隙率较小的岩土体,其渗透性较差,水分不易渗透,力学强度相对较高。相反,密度较小、孔隙率较大的岩土体,渗透性较好,水分容易在其中流动,但力学强度较低。在地质灾害中,岩土体的渗透性和力学性质直接影响着其稳定性。例如,在降水过程中,渗透性好的岩土体能够迅速排水,降低孔隙水压力,减少滑坡和泥石流的发生概率。而渗透性差的岩土体,水分容易积聚,增加了岩土体的重量和孔隙水压力,降低了其抗剪强度,容易引发地质灾害。具体影响如下:

1)岩土体的密度和孔隙率影响着其压缩性。孔隙率较大的岩土体,在荷载作用下容易发生压缩变形,导致地面沉降。

2)渗透性与岩土体的抗侵蚀能力有关。渗透性好的岩土体,水分能够及时排出,减少了侵蚀作用的影响。

3)密度和孔隙率还会影响岩土体的导热性和导电性,进而影响其在不同环境条件下的稳定性。

4)在地震作用下,孔隙率较大的岩土体容易发生液化现象,导致土体的稳定性丧失。

抗剪强度指标

通过直剪试验、三轴压缩试验等方法,确定岩土体的抗剪强度指标,如内摩擦角和粘聚力。抗剪强度指标是评估岩土体在不同应力条件下稳定性的关键参数。内摩擦角反映了岩土体颗粒之间的摩擦力和咬合作用,粘聚力则体现了岩土体颗粒之间的胶结力和凝聚力。在地质灾害预测中,抗剪强度指标起着至关重要的作用。当岩土体受到外力作用时,其抗剪强度决定了是否会发生破坏和滑动。如果外力超过了岩土体的抗剪强度,就会引发滑坡、崩塌等地质灾害。不同类型的岩土体具有不同的抗剪强度指标。例如,砂土的内摩擦角较大,粘聚力较小,其抗剪强度主要取决于颗粒之间的摩擦力。而黏土的粘聚力较大,内摩擦角相对较小,其抗剪强度受颗粒之间的胶结力影响较大。通过对岩土体抗剪强度指标的研究,能够准确评估其在不同应力条件下的稳定性,为地质灾害预测提供关键参数。此外,抗剪强度指标还会受到岩土体的含水量、密度、孔隙率等因素的影响。在实际工程中,需要综合考虑这些因素,准确确定岩土体的抗剪强度指标。

压缩性与变形特性

运用压缩试验、固结试验等方法,研究岩土体的压缩性和变形特性。岩土体在荷载作用下会发生压缩变形,其变形规律与地质灾害密切相关。通过对岩土体压缩性和变形特性的研究,能够判断其对工程建设和地质灾害的影响。具体情况如下:

1)高压缩性的岩土体在荷载作用下容易发生较大的变形,可能导致地面沉降和建筑物基础的不均匀沉降。在城市建设中,这种变形可能会对建筑物的安全造成威胁。

2)岩土体的变形特性还与地质灾害的发生机制有关。例如,在滑坡灾害中,岩土体的变形可能是滑坡发生的前期征兆。通过监测岩土体的变形情况,能够及时发现潜在的地质灾害隐患。

3)不同类型的岩土体具有不同的压缩性和变形特性。软土的压缩性较高,变形量大,而坚硬岩石的压缩性较低,变形量小。在工程建设中,需要根据岩土体的特性采取相应的地基处理措施。

4)岩土体的变形还受到时间因素的影响。在长期荷载作用下,岩土体的变形可能会持续发展,导致地质灾害的发生。因此,在地质灾害评估中,需要考虑时间因素的影响。

岩土体与灾害的关系

岩土体性质对滑坡的影响

采用地质力学分析和数值模拟等方法,分析岩土体的物理力学性质如何影响滑坡的发生、发展和稳定性。岩土体的物理力学性质是滑坡发生的内在因素,对滑坡的各个阶段都有着重要影响。具体如下:

1)岩土体的抗剪强度是影响滑坡稳定性的关键因素。抗剪强度较低的岩土体,在重力和外力作用下,容易发生滑动。例如,软土和风化严重的岩石,其抗剪强度较低,是滑坡的易发岩土体。

2)岩土体的含水量也对滑坡的发生有着重要影响。含水量增加会降低岩土体的抗剪强度,增加其重量,从而增加滑坡的发生概率。在雨季或强降水后,岩土体的含水量升高,滑坡灾害往往更容易发生。

3)岩土体的孔隙率和渗透性影响着地下水的流动和孔隙水压力的变化。孔隙率大、渗透性好的岩土体,地下水容易流动,孔隙水压力变化较快,可能导致岩土体的稳定性降低。

4)岩土体的结构和构造也会影响滑坡的发生。例如,节理、裂隙发育的岩土体,其完整性和强度较低,容易沿着这些结构面发生滑动。

5)不同类型的岩土体在滑坡中的表现也不同。例如,砂土滑坡通常具有突发性和快速性,而黏土滑坡则可能具有渐进性和长期性。

岩土体条件与泥石流形成

综合运用岩土力学、水文学等多学科知识,研究岩土体的颗粒组成、含水量等条件对泥石流形成的作用。岩土体的颗粒组成决定了泥石流的物源性质和颗粒级配。粒径较大的颗粒,如砾石和碎石,在泥石流中能够提供较大的摩擦力和阻力,影响泥石流的运动速度和堆积形态。粒径较小的颗粒,如粉土和黏土,能够增加泥石流的黏性和流动性。岩土体的含水量对泥石流的形成起着关键作用。当含水量达到一定程度时,岩土体的抗剪强度降低,容易发生流动和滑动,形成泥石流。在降水过程中,岩土体的含水量迅速增加,为泥石流的形成提供了必要条件。此外,岩土体的结构和构造也会影响泥石流的形成。节理、裂隙发育的岩土体,容易被水流冲刷和侵蚀,形成松散的物源,增加泥石流的发生概率。通过对岩土体条件与泥石流形成关系的研究,能够揭示岩土体与泥石流灾害的内在联系,为泥石流的预测和防治提供科学依据。

其他灾害的岩土体因素

采用多学科交叉研究方法,探讨岩土体性质与其他地质灾害,如地面塌陷、地裂缝等的关系。岩土体的性质对地面塌陷和地裂缝的形成和发展有着重要影响。在地面塌陷方面,岩土体的孔隙率、渗透性和压缩性是关键因素。孔隙率大、渗透性好的岩土体,地下水容易流动,在地下水位下降或开采地下水的情况下,容易导致地面塌陷。压缩性高的岩土体,在荷载作用下容易发生变形,也增加了地面塌陷的风险。地裂缝的产生与岩土体的不均匀变形有关。岩土体的力学性质、结构和构造的差异,导致其在受力时产生不均匀的变形,从而形成地裂缝。例如,在软硬相间的地层中,由于软土层和硬岩层的变形特性不同,容易产生地裂缝。此外,岩土体的含水量变化也会影响地裂缝的发展。干湿循环作用会使岩土体产生体积变化,导致地裂缝的扩展和延伸。通过对岩土体性质与其他地质灾害关系的研究,能够为地质灾害防治提供针对性措施。以下是岩土体因素与其他灾害关系的表格:

地质灾害类型

岩土体因素

影响机制

防治措施建议

地面塌陷

孔隙率大、渗透性好、压缩性高

地下水流动导致岩土体流失,荷载作用下变形

加强地下水监测,控制开采量,对易塌陷区域进行加固处理

地裂缝

力学性质差异、结构构造不均、含水量变化

不均匀变形导致裂缝产生和扩展

进行岩土体加固,减少荷载差异,控制含水量变化

气象水文条件评估

气象条件分析

降水特征统计

运用气象监测数据和统计分析方法,对区域内的降水特征进行全面统计。通过对多年的降水数据进行分析,获取降水总量、降水强度、降水时间分布等信息。这些特征对于分析降水对地质灾害的诱发作用至关重要。降水总量反映了该区域的水资源状况和降水的总体规模。降水强度则体现了降水的集中程度,高强度的降水容易引发洪水、滑坡和泥石流等地质灾害。降水时间分布影响着岩土体的含水量和稳定性。在降水集中的季节,岩土体的含水量迅速增加,抗剪强度降低,容易发生地质灾害。具体特征如下:

1)降水总量的年际变化较大,不同年份之间的降水量差异明显。这种变化可能导致地质灾害的发生频率和规模也有所不同。

2)降水强度在夏季较高,尤其是在暴雨季节,短时间内的大量降水容易引发山洪和泥石流等灾害。

3)降水时间分布不均匀,存在明显的干湿季节。在干季,岩土体相对干燥,稳定性较好;而在湿季,降水频繁,岩土体的含水量增加,地质灾害的发生概率也相应提高。

4)降水的空间分布也存在差异,某些地区的降水量明显高于其他地区,这些地区的地质灾害风险相对较高。

5)降水的持续时间也会影响地质灾害的发生。长时间的降水会使岩土体长时间处于饱和状态,增加了滑坡和泥石流的发生可能性。

气温变化规律

通过对多年气象观测数据的分析,研究区域内的气温变化规律。获取年平均气温、季节温差、极端气温等数据,评估气温对岩土体物理性质和地质灾害的影响。气温的变化会引起岩土体的热胀冷缩,导致岩土体的结构和力学性质发生改变。在寒冷的季节,岩土体中的水分会结冰,体积膨胀,产生冻胀力,破坏岩土体的结构。而在炎热的季节,岩土体中的水分会蒸发,导致岩土体收缩,产生裂缝。这些变化都会降低岩土体的稳定性,增加地质灾害的发生概率。年平均气温和季节温差的大小也会影响岩土体的风化程度。较高的年平均气温和较大的季节温差会加速岩土体的风化过程,使岩土体变得更加松散和破碎,容易发生滑坡和泥石流等灾害。极端气温的出现,如极寒和极热天气,会对岩土体造成突然的破坏,引发地质灾害。此外,气温的变化还会影响植被的生长和分布。植被能够起到保持水土的作用,气温的变化会影响植被的生长状况,进而影响地质灾害的发生。

气象灾害影响

采用气象灾害统计分析和实地调查相结合的方法,分析气象灾害,如暴雨、干旱、大风等,对地质灾害发生的促进作用。暴雨是引发地质灾害的主要气象因素之一。大量的降水会使岩土体的含水量迅速增加,孔隙水压力增大,降低了岩土体的抗剪强度,容易引发滑坡、泥石流等灾害。暴雨还会导致河水水位上涨,引发洪水泛滥,对河岸和山体造成侵蚀和冲刷,增加地质灾害的发生概率。干旱会使岩土体失去水分,变得干燥和脆弱,容易产生裂缝。在后续的降水过程中,水分容易沿着裂缝渗入岩土体内部,导致岩土体的稳定性降低,引发地质灾害。大风天气会对山体和岩土体产生风力作用,尤其是在山区,大风可能会吹落松动的岩石和土体,引发崩塌和滑坡等灾害。此外,大风还会加速岩土体的风化过程,使岩土体变得更加松散和破碎。通过对气象灾害影响的分析,能够制定相应的防范措施,减少地质灾害的发生。例如,加强气象监测和预警系统,及时发布气象灾害信息,提前做好防范准备。对易发生地质灾害的区域进行加固和治理,提高其抗灾能力。

水文条件调查

地表水分布状况

综合运用实地调查、遥感影像分析和水文监测等方法,对区域内地表水的分布进行全面调查。详细了解河流、湖泊、水库等水体的位置、面积、水位变化等信息。地表水的分布对地质灾害有着重要影响。河流的侵蚀和堆积作用会改变河岸的地形和岩土体的稳定性。河流的侧向侵蚀会使河岸崩塌,引发滑坡和泥石流等灾害。河流的堆积作用会形成冲积扇和三角洲等地形,这些地区的岩土体较为松散,容易发生地面塌陷等灾害。湖泊和水库的水位变化也会影响周边岩土体的稳定性。水位上升时,会增加岩土体的含水量和孔隙水压力,降低其抗剪强度;水位下降时,岩土体可能会发生卸载变形,导致地面沉降和地裂缝等灾害。此外,地表水的分布还会影响地下水的补给和排泄。地表水与地下水之间的水力联系密切,地表水的变化会引起地下水水位的波动,进而影响岩土体的稳定性。通过对地表水分布状况的调查,能够准确评估其对地质灾害的影响,为地质灾害的防治提供科学依据。

地下水动态特征

利用地下水监测井、水位观测站等设备,长期监测地下水的水位、水量、水质等动态特征。深入了解地下水与地质灾害的相互关系,特别是对滑坡、地面塌陷等灾害的影响。地下水的水位变化是影响地质灾害的重要因素之一。当地下水水位上升时,岩土体的孔隙水压力增大,有效应力减小,抗剪强度降低,容易引发滑坡和地面塌陷等灾害。例如,在滑坡体中,地下水的浸润线上升会使滑坡体的稳定性降低,导致滑坡的发生。地下水的水量和水质也会对地质灾害产生影响。水量较大的地下水会对岩土体产生侵蚀和冲刷作用,破坏岩土体的结构,增加地质灾害的发生概率。水质中的化学成分可能会与岩土体发生化学反应,改变岩土体的物理力学性质,影响其稳定性。此外,地下水的流动还会导致岩土体的渗透变形,如管涌和流土等,进一步加剧地质灾害的发展。以下是地下水动态特征的相关表格:

监测指标

变化范围

对地质灾害的影响

水位

季节性波动,年变幅约为XXX米

水位上升增加孔隙水压力,降低抗剪强度,易引发滑坡和地面塌陷

水量

丰水期和枯水期差异明显

水量大时对岩土体产生侵蚀和冲刷,增加灾害风险

水质

含有多种化学成分

化学成分可能改变岩土体性质,影响稳定性

水文地质参数测定

运用抽水试验、注水试验等专业方法,测定水文地质参数,如渗透系数、给水度等。这些参数对于地下水运动模拟和地质灾害评估至关重要。渗透系数反映了岩土体的透水能力,它决定了地下水在岩土体中的流动速度和方向。给水度则表示岩土体在重力作用下能够释放的水量。准确测定水文地质参数,能够为地下水运动模拟提供基础数据。通过建立地下水流动模型,可以预测地下水的水位变化和流动路径,了解地下水与地质灾害的相互关系。在地质灾害评估中,水文地质参数能够帮助判断岩土体的稳定性。例如,渗透系数大的岩土体,地下水容易流动,孔隙水压力变化较快,可能导致岩土体的稳定性降低。给水度大的岩土体,在降水或地下水补给时,能够迅速吸收和释放水分,减少孔隙水压力的积累,有利于岩土体的稳定。此外,水文地质参数还可以用于评估地下水对工程建设的影响。在地下工程施工中,了解渗透系数和给水度等参数,能够合理设计排水系统,防止地下水对工程造成危害。

气象水文与灾害的关联

降水引发的地质灾害

通过对历史地质灾害数据和降水资料的分析,结合数值模拟和实地调查,深入分析降水如何引发滑坡、泥石流等地质灾害。确定降水阈值和地质灾害的响应关系,对于准确预测和防范地质灾害具有重要意义。降水是引发地质灾害的重要诱因之一。当降水量达到一定程度时,岩土体的含水量增加,孔隙水压力增大,抗剪强度降低,容易引发滑坡和泥石流等灾害。不同类型的地质灾害对降水的响应不同。滑坡通常需要较长时间的持续降水,使岩土体达到饱和状态,导致滑坡的发生。而泥石流则往往与短时间的高强度降水有关,大量的降水迅速形成地表径流,携带大量的松散岩土体形成泥石流。通过对大量

灾害隐患现状调查

历史灾害数据整合

历史资料收集

纸质资料梳理

我公司会对收集到的纸质历史资料开展系统梳理工作。先依据资料的不同类别,如灾害类型、区域范围等进行初步划分,再按照时间顺序对每一类资料进行细致分类整理。这样做能够使资料的脉络更加清晰,便于后续的分析和使用。通过对纸质资料的有序梳理,可以快速定位所需信息,提高工作效率,为准确分析地质灾害的历史情况提供坚实基础。

电子数据录入

为了提高数据的查询和分析效率,我公司将把纸质资料中的数据进行电子化录入,建立数字化的历史灾害数据库。在录入过程中,会安排专业的数据录入人员,严格按照规范操作,确保数据的准确性和完整性。录入完成后,会对数据进行多次核对,避免出现录入错误。数字化的数据库不仅方便数据的存储和管理,还能利用先进的数据分析工具进行深入挖掘,为地质灾害的研究和防治提供有力支持。

数据质量审核

数据的可靠性是分析和决策的关键,因此我公司会对录入的数据进行严格的质量审核。审核内容包括数据的准确性、完整性和一致性。对于不准确的数据,会回溯到原始纸质资料进行修正;对于不完整的数据,会尽力补充完整;对于不一致的数据,会进行详细分析,找出问题所在并进行调整。通过严格的质量审核,确保数据能够真实反映地质灾害的历史情况,为后续的研究和决策提供可靠依据。

数据备份存储

为防止数据丢失和损坏,保障数据的安全性,我公司会对整合后的数据进行备份存储。采用多种存储方式和介质,如硬盘、光盘、云存储等。同时,会制定详细的数据备份计划,定期进行数据备份,并对备份数据进行严格的管理和维护。建立数据备份存储的安全管理制度,对存储设备进行定期检查和维护,确保数据的安全性和可用性。以下是数据备份存储的相关信息:

存储方式

存储介质

备份频率

安全措施

本地存储

硬盘

每周一次

设置访问密码,定期检查硬盘状态

异地存储

光盘

每月一次

存放在防火、防潮、防虫的环境中

云存储

云服务器

每天一次

采用加密技术,定期进行数据恢复测试

灾害类型统计

滑坡灾害统计

我公司会对历史上滑坡灾害的发生情况进行全面统计。详细记录滑坡灾害的发生次数、规模大小、发生时间和地点等信息。通过对这些数据的分析,找出滑坡灾害的发生规律和影响因素。例如,分析不同季节、不同地形条件下滑坡灾害的发生频率,以及人类工程活动对滑坡灾害的影响等。这些分析结果将为滑坡灾害的防治提供重要参考,有助于制定更加有效的防范措施。

崩塌灾害统计

对于崩塌灾害,我公司会统计其相关数据,包括崩塌的位置、体积、危害程度等。通过对这些数据的整理和分析,总结崩塌灾害的特点和发展趋势。为了更直观地呈现崩塌灾害的情况,以下是相关统计信息:

崩塌位置

崩塌体积

危害程度

发生时间

区域A

1000立方米

严重

20XXX年XXX月XXX日

区域B

500立方米

中等

20XXX年XXX月XXX日

区域C

200立方米

较轻

20XXX年XXX月XXX日

泥石流灾害统计

我公司会统计泥石流灾害的发生情况,如泥石流的流量、流速、堆积范围等。根据这些数据评估泥石流灾害的风险和危害。通过对历史数据的分析,可以了解泥石流灾害的发生频率和规模变化趋势,预测未来可能发生的泥石流灾害情况。这有助于提前做好防范准备,减少泥石流灾害对人民生命财产造成的损失。

其他灾害统计

除了滑坡、崩塌、泥石流之外,我公司还会对其他地质灾害进行统计分析。通过对这些灾害的发生情况和特征的了解,可以为全面防治地质灾害提供参考。具体包括:

1)对地面塌陷灾害进行统计,分析其发生的原因和分布规律;

2)对地裂缝灾害进行研究,了解其对土地和建筑物的影响;

3)对地面沉降灾害进行监测,掌握其发展趋势和危害程度。

地裂缝灾害研究

地面沉降灾害监测

灾害趋势分析

时间趋势分析

我公司会分析地质灾害在不同时间段的发生频率和强度变化。通过对历史数据的整理和分析,找出灾害发生的时间规律和趋势。为了更清晰地呈现地质灾害的时间趋势,以下是相关统计信息:

时间段

发生频率

强度变化

主要灾害类型

20XXX-20XXX年

每年XXX次

逐渐增强

滑坡、崩塌

20XXX-20XXX年

每年XXX次

相对稳定

泥石流

20XXX-20XXX年

每年XXX次

有所减弱

地面塌陷

空间趋势分析

研究地质灾害在区域内的空间分布变化,对于确定灾害高发区域和潜在危险区域至关重要。我公司会综合考虑地形地貌、地质构造等因素,对地质灾害的空间分布进行详细分析。通过分析,可以明确不同区域的地质灾害风险程度,为合理规划和布局灾害防治措施提供空间依据。例如,对于灾害高发区域,可以加强监测和防范力度;对于潜在危险区域,可以提前做好预警和防范准备。

影响因素分析

地质灾害的发生与多种因素密切相关,我公司会分析地质灾害与地形地貌、地质构造、气象水文等因素的相关性。具体包括:

1)研究地形地貌对地质灾害的影响,如坡度、坡向、海拔高度等;

2)分析地质构造对地质灾害的控制作用,如断层、褶皱等;

3)探讨气象水文因素对地质灾害的诱发作用,如降雨、洪水等。通过找出影响灾害发生的主要因素,为针对性的灾害防治提供理论支持。

趋势预测模型

为了对地质灾害的发展趋势进行科学预测,我公司会建立地质灾害趋势预测模型。该模型将结合未来的环境变化和人类活动影响,综合考虑各种因素的作用。以下是模型的相关信息:

模型参数

参数说明

数据来源

地形地貌参数

坡度、坡向、海拔高度等

地形测绘数据

地质构造参数

断层、褶皱等

地质勘探数据

气象水文参数

降雨、洪水等

气象监测数据

人类活动参数

工程建设、采矿等

统计数据

隐患点分布特征

地形地貌关联

山地隐患分布

分析山地地形中地质灾害隐患点的分布情况时,我公司会重点关注坡度、坡向、海拔高度等因素对隐患点分布的影响。具体包括:

1)坡度较大的区域,由于重力作用,容易发生滑坡、崩塌等地质灾害;

2)不同坡向的山地,受到太阳辐射、降雨等因素的影响不同,从而影响岩土体的稳定性;

3)海拔高度较高的地区,气候条件较为复杂,岩石风化程度较高,也容易形成地质灾害隐患点。通过对这些因素的分析,可以更准确地掌握山地隐患点的分布规律。

山地隐患分布分析

河谷隐患特征

研究河谷地带地质灾害隐患点的特征时,我公司会考虑河谷的宽度、深度、坡度以及河流的流量和流速等因素对隐患点的影响。较窄且深的河谷,由于水流速度较快,对两岸岩土体的冲刷作用较强,容易引发滑坡、崩塌等灾害;河流流量和流速的变化也会影响河谷的稳定性。此外,河谷地带的地下水位较高,岩土体长期处于饱和状态,也会降低其抗滑能力。了解这些特征有助于制定针对性的防治措施。

平原隐患规律

探讨平原地区地质灾害隐患点的分布规律时,我公司会分析平原地形的地质结构、土壤类型等因素与隐患点的关系。例如,某些平原地区可能存在地下空洞,容易引发地面塌陷;特定的土壤类型,如软土,在受到外力作用时容易产生沉降。通过对这些因素的研究,可以更好地掌握平原地区地质灾害隐患点的分布规律,为灾害防治提供依据。

地貌过渡区隐患

地形地貌过渡区域由于地质条件复杂,容易形成地质灾害隐患点。我公司会关注不同地貌类型交界处的特殊地质条件对隐患点形成和分布的影响。例如,山地与平原的过渡地带,可能存在岩土体性质的突变,导致应力集中,从而增加地质灾害的发生风险。了解地貌过渡区的隐患特征,有助于提前采取防范措施,减少灾害损失。

地质构造影响

断层附近隐患

研究断层附近地质灾害隐患点的分布情况时,我公司会分析断层的活动性质、规模和走向等因素对隐患点的控制作用。具体包括:

1)活动断层容易引发地震,从而导致周边地区的岩土体松动,增加滑坡、崩塌等地质灾害的发生概率;

2)断层的规模越大,影响范围越广,地质灾害隐患点可能越多;

3)断层的走向会影响应力的分布,进而影响地质灾害隐患点的分布。通过对这些因素的分析,可以更好地评估断层附近的地质灾害风险。

褶皱区域隐患

探讨褶皱区域地质灾害隐患点的特征时,我公司会考虑褶皱的形态、规模和地层岩性等对隐患点分布的影响。不同形态的褶皱,如背斜和向斜,其内部的应力分布不同,对岩土体的稳定性影响也不同;褶皱的规模越大,涉及的地层范围越广,地质灾害隐患点可能越多;地层岩性的差异也会影响褶皱区域的稳定性。了解这些特征有助于制定合理的防治措施。

节理发育区隐患

分析节理发育区域地质灾害隐患点的分布规律时,我公司会研究节理的密度、方向和连通性等因素与隐患点的关系。节理密度较大的区域,岩土体的完整性较差,容易发生崩塌、滑坡等地质灾害;节理的方向和连通性会影响地下水的流动和岩土体的力学性质,从而增加地质灾害的发生风险。通过对节理发育区的研究,可以更好地识别地质灾害隐患点。

构造复合区隐患

地质构造复合区域由于不同构造体系相互作用,地质条件更为复杂,容易形成地质灾害隐患点。我公司会关注不同构造体系相互作用对隐患点形成和分布的影响。例如,断层与褶皱的复合区域,应力集中现象更为明显,地质灾害的发生概率更高。了解构造复合区的隐患特征,有助于采取针对性的防范措施,保障人民生命财产安全。

人口分布关系

城镇周边隐患

分析城镇周边地质灾害隐患点的分布情况时,我公司会评估隐患点对城镇人口和基础设施的威胁程度。城镇周边人口密集,基础设施众多,一旦发生地质灾害,可能会造成严重的人员伤亡和财产损失。因此,需要对城镇周边的地质灾害隐患点进行详细排查和评估,制定相应的防治措施,确保城镇的安全发展。

村庄附近隐患

研究村庄附近地质灾害隐患点的特征时,我公司会关注隐患点对村庄居民生命财产安全的影响。村庄的基础设施相对薄弱,居民的防灾意识和能力可能较低,因此地质灾害对村庄的影响更为严重。通过对村庄附近隐患点的研究,可以提前采取防范措施,保障村庄居民的生命财产安全。

交通沿线隐患

探讨交通沿线地质灾害隐患点的分布规律时,我公司会分析隐患点对交通设施和运输安全的潜在危害。交通沿线的地质灾害可能会破坏道路、桥梁等交通设施,导致交通中断,影响运输安全。因此,需要对交通沿线的地质灾害隐患点进行重点监测和防治,确保交通的畅通和安全。

重要设施周边隐患

关注重要基础设施如学校、医院、工厂等周边地质灾害隐患点的情况时,我公司会确保重要设施的安全运行。这些重要设施关系到社会的正常运转和人民的基本生活需求,一旦受到地质灾害的影响,后果不堪设想。因此,需要对重要设施周边的地质灾害隐患点进行详细评估和治理,保障重要设施的安全稳定运行。

遥感异常区识别

遥感数据采集

卫星影像获取

我公司会获取毕节市百里杜鹃管理区的高分辨率卫...

毕节市百里杜鹃管理区地质灾害精细化调查投标方案.docx