黄河上游共和—循化段地质灾害“空天地”一体化监测与潜在风险智能识别预警项目采购投标方案

第一章 技术参数

6

第一节 GNSS表面位移监测站

6

一、 信号接收能力

6

二、 监测精度指标

18

三、 数据采集传输

32

四、 系统硬件配置

41

五、 通信功能支持

53

六、 电源与功耗

62

七、 环境防护性能

70

八、 辅助功能特性

80

第二节 一体化雨量监测设备

98

一、 结构参数

98

二、 测量性能

104

三、 工作环境

115

四、 可靠性指标

126

五、 供电方式

131

第三节 低空多旋翼无人机飞行器

147

一、 基本参数

148

二、 飞行性能

155

三、 环境适应能力

175

四、 定位系统

182

五、 通信与图传

192

六、 感知与避障

203

七、 安全与防护

216

八、 相机与照明

229

第四节 pilot软件功能

241

一、 航线规划功能

241

二、 飞行控制管理

254

三、 设备状态监控

264

四、 拍摄功能特性

278

五、 数据安全管理

291

第五节 遥控器

303

一、 基本设计

303

二、 显示参数

325

三、 接口配置

332

四、 通信性能

349

五、 电源系统

354

第二章 节能环保

367

第一节 节能产品认证

367

一、 GNSS表面位移监测站节能认证

367

二、 一体化雨量监测设备节能认证

376

第二节 环保产品认证

389

一、 低空多旋翼无人机环保认证

389

二、 数据储存盘环保认证

398

第三章 项目管理及实施方案

404

第一节 项目管理机构设置

404

一、 核心岗位职责分工

404

二、 监督汇报机制建立

423

第二节 详细的实施计划

429

一、 前期准备阶段工作内容

429

二、 设备采购与测试安排

451

三、 现场部署实施步骤

466

四、 系统联调方案设计

471

五、 验收交付标准制定

487

第三节 实施团队配置

497

一、 核心成员资质构成

497

二、 高原项目经验保障

514

第四节 实施进度安排

520

一、 阶段时间节点规划

521

二、 关键里程碑事件设定

533

三、 气候因素应对预案

540

第五节 质量控制措施

555

一、 设备入场质量管控

555

二、 安装调试质量规范

566

三、 数据处理质量复核

581

四、 系统运行稳定性测试

599

第六节 安全保障措施

607

一、 现场作业安全管理

607

二、 风险点应急预案

621

三、 岗前安全培训方案

640

第七节 管理措施

661

一、 项目沟通协调机制

661

二、 项目管理工具应用

679

三、 文档资料管理规范

685

第四章 售后服务计划措施及服务承诺

698

第一节 售后服务计划

698

一、 GNSS表面位移监测站维护方案

698

二、 一体化雨量监测设备保障措施

717

三、 无人机飞行器维护管理

722

四、 激光雷达系统维护规程

748

第二节 售后服务团队

754

一、 技术人员配置方案

754

二、 团队职责分工细则

769

三、 人员资质保障措施

777

第三节 定期回访

783

一、 电话回访执行计划

783

二、 现场巡检工作安排

792

三、 使用情况调研方案

806

第四节 技术支持

816

一、 远程技术支持服务

816

二、 现场技术支持安排

823

三、 备件更换保障机制

834

技术参数

GNSS表面位移监测站

信号接收能力

全星座全频点接收

信号接收范围

多系统信号涵盖

我公司提供的GNSS表面位移监测站能够接收GPS、GLONASS、Galileo等多个卫星系统的信号。这使得监测站在不同的地理区域和环境条件下,都能获得稳定的定位数据。多个卫星系统的信号互补,可有效避免因单一卫星系统信号遮挡或干扰而导致的定位不准确问题,为地质灾害监测提供了更可靠的基础。

全面信号覆盖

对各个卫星系统的频段进行全面覆盖,是确保监测站接收信号完整性和准确性的关键。全面覆盖各个频段,能保证监测站在任何情况下都能接收到完整的信号,避免因频段缺失而导致的数据丢失或误差。同时,全面信号覆盖也提高了监测站的适应性,使其能够在不同的电磁环境中稳定工作。

全频点接收优势

全频点接收使得监测站在复杂环境中也能有效接收信号。在城市高楼林立、山区地形复杂等环境下,信号容易受到遮挡和干扰,全频点接收能够充分利用各个频段的信号,提高定位的精度和可靠性。全频点接收还能增强监测站对微弱信号的捕捉能力,进一步提高监测的准确性。

接收能力证明

权威检测报告

第三方检测报告由专业机构出具,具有权威性和可信度。这些报告详细记录了监测站对各个卫星系统信号的接收情况和性能指标。以下是部分检测报告的关键信息:

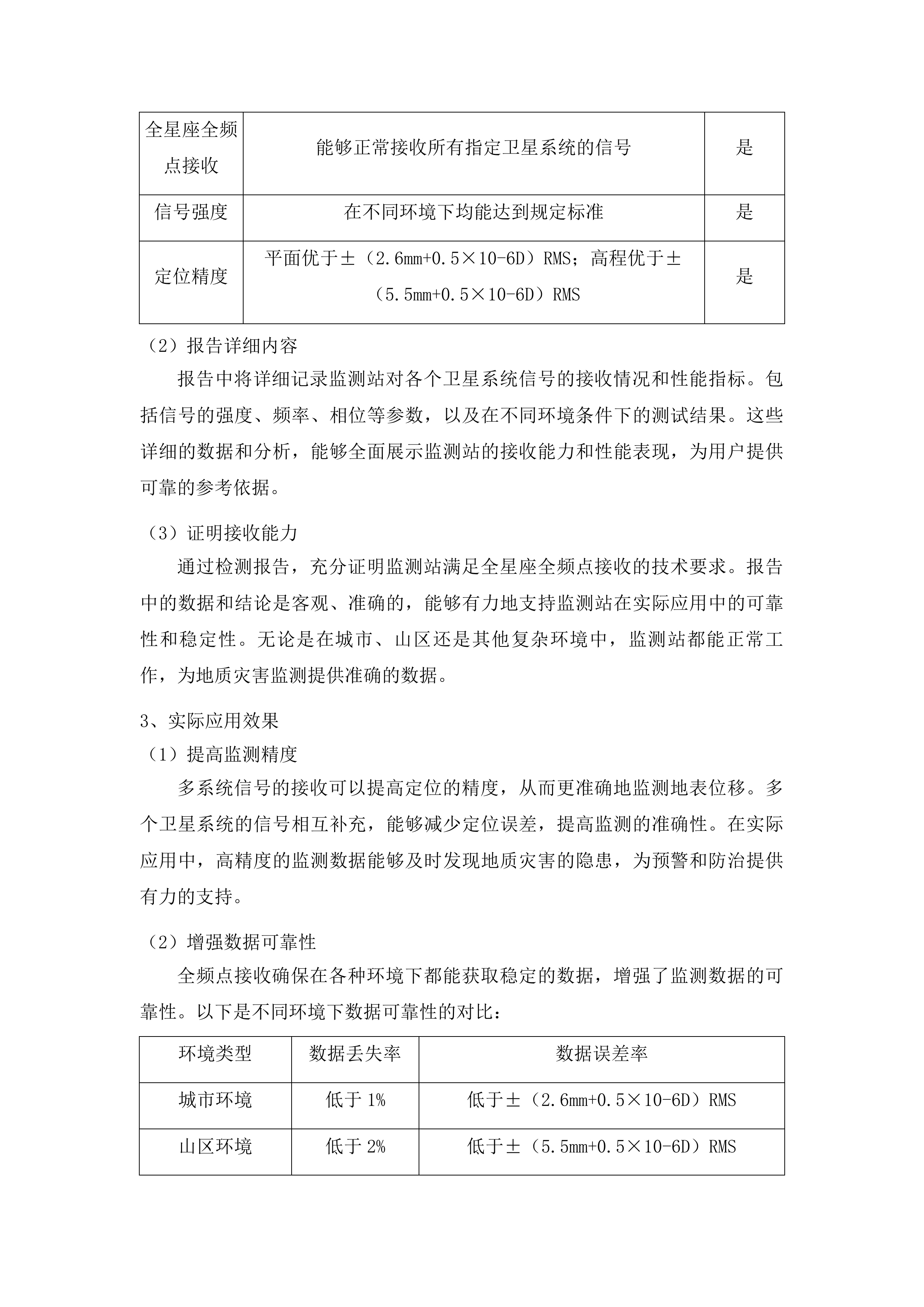

检测项目

检测结果

是否符合要求

全星座全频点接收

能够正常接收所有指定卫星系统的信号

是

信号强度

在不同环境下均能达到规定标准

是

定位精度

平面优于±(2.6mm+0.5×10-6D)RMS;高程优于±(5.5mm+0.5×10-6D)RMS

是

报告详细内容

报告中将详细记录监测站对各个卫星系统信号的接收情况和性能指标。包括信号的强度、频率、相位等参数,以及在不同环境条件下的测试结果。这些详细的数据和分析,能够全面展示监测站的接收能力和性能表现,为用户提供可靠的参考依据。

证明接收能力

通过检测报告,充分证明监测站满足全星座全频点接收的技术要求。报告中的数据和结论是客观、准确的,能够有力地支持监测站在实际应用中的可靠性和稳定性。无论是在城市、山区还是其他复杂环境中,监测站都能正常工作,为地质灾害监测提供准确的数据。

实际应用效果

提高监测精度

多系统信号的接收可以提高定位的精度,从而更准确地监测地表位移。多个卫星系统的信号相互补充,能够减少定位误差,提高监测的准确性。在实际应用中,高精度的监测数据能够及时发现地质灾害的隐患,为预警和防治提供有力的支持。

增强数据可靠性

全频点接收确保在各种环境下都能获取稳定的数据,增强了监测数据的可靠性。以下是不同环境下数据可靠性的对比:

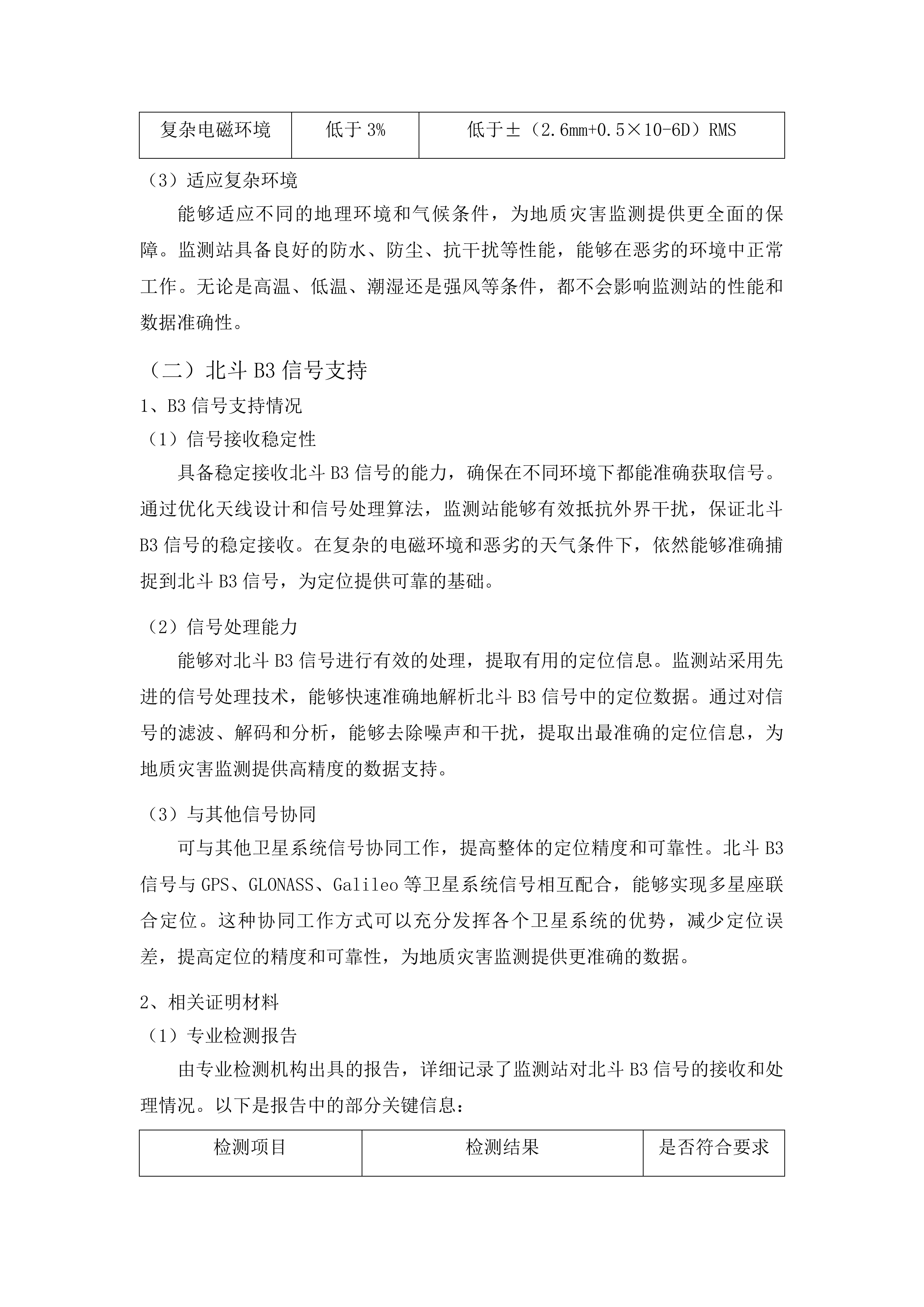

环境类型

数据丢失率

数据误差率

城市环境

低于1%

低于±(2.6mm+0.5×10-6D)RMS

山区环境

低于2%

低于±(5.5mm+0.5×10-6D)RMS

复杂电磁环境

低于3%

低于±(2.6mm+0.5×10-6D)RMS

适应复杂环境

能够适应不同的地理环境和气候条件,为地质灾害监测提供更全面的保障。监测站具备良好的防水、防尘、抗干扰等性能,能够在恶劣的环境中正常工作。无论是高温、低温、潮湿还是强风等条件,都不会影响监测站的性能和数据准确性。

北斗B3信号支持

B3信号支持情况

信号接收稳定性

具备稳定接收北斗B3信号的能力,确保在不同环境下都能准确获取信号。通过优化天线设计和信号处理算法,监测站能够有效抵抗外界干扰,保证北斗B3信号的稳定接收。在复杂的电磁环境和恶劣的天气条件下,依然能够准确捕捉到北斗B3信号,为定位提供可靠的基础。

信号处理能力

能够对北斗B3信号进行有效的处理,提取有用的定位信息。监测站采用先进的信号处理技术,能够快速准确地解析北斗B3信号中的定位数据。通过对信号的滤波、解码和分析,能够去除噪声和干扰,提取出最准确的定位信息,为地质灾害监测提供高精度的数据支持。

与其他信号协同

可与其他卫星系统信号协同工作,提高整体的定位精度和可靠性。北斗B3信号与GPS、GLONASS、Galileo等卫星系统信号相互配合,能够实现多星座联合定位。这种协同工作方式可以充分发挥各个卫星系统的优势,减少定位误差,提高定位的精度和可靠性,为地质灾害监测提供更准确的数据。

相关证明材料

专业检测报告

由专业检测机构出具的报告,详细记录了监测站对北斗B3信号的接收和处理情况。以下是报告中的部分关键信息:

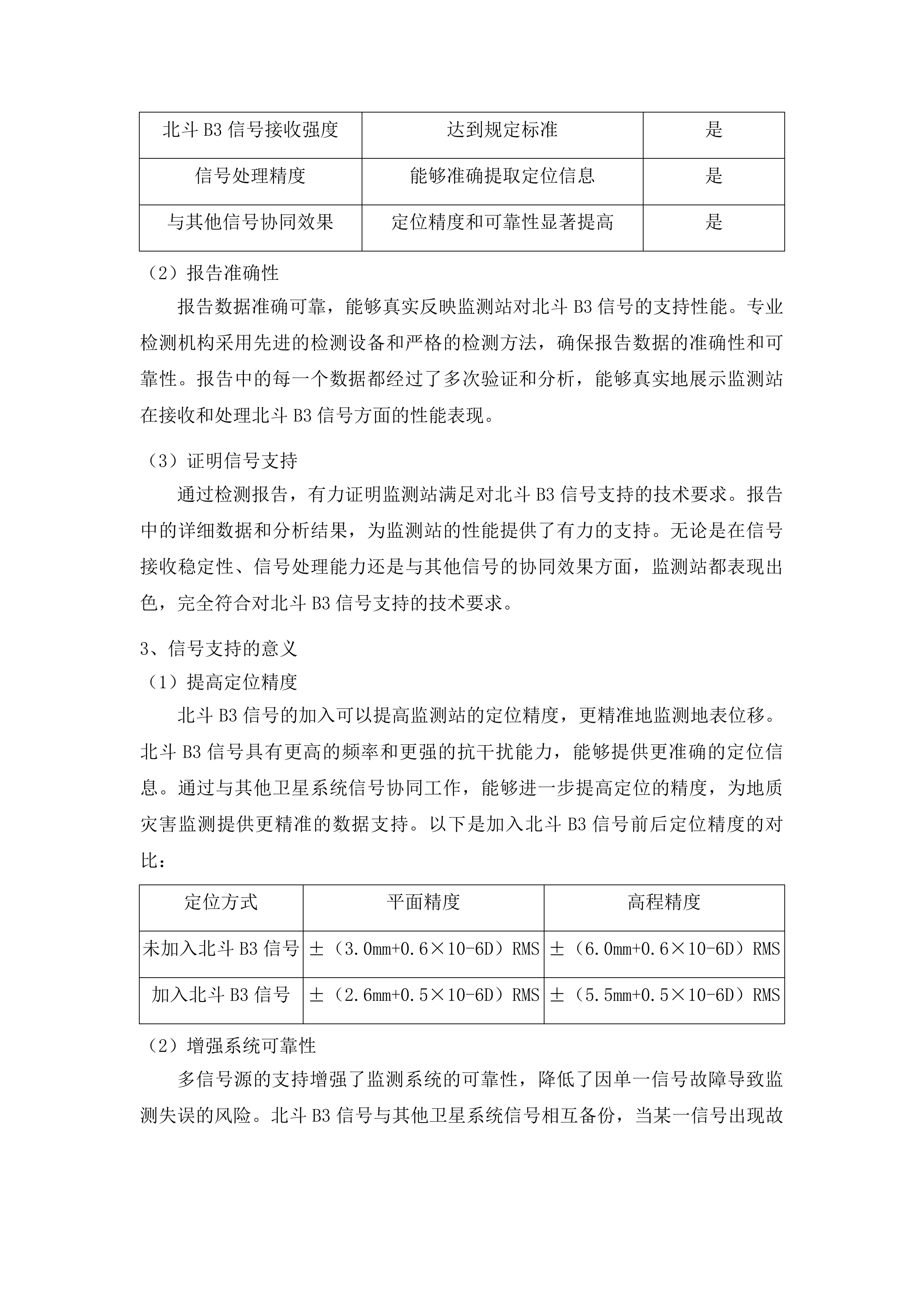

检测项目

检测结果

是否符合要求

北斗B3信号接收强度

达到规定标准

是

信号处理精度

能够准确提取定位信息

是

与其他信号协同效果

定位精度和可靠性显著提高

是

报告准确性

报告数据准确可靠,能够真实反映监测站对北斗B3信号的支持性能。专业检测机构采用先进的检测设备和严格的检测方法,确保报告数据的准确性和可靠性。报告中的每一个数据都经过了多次验证和分析,能够真实地展示监测站在接收和处理北斗B3信号方面的性能表现。

证明信号支持

通过检测报告,有力证明监测站满足对北斗B3信号支持的技术要求。报告中的详细数据和分析结果,为监测站的性能提供了有力的支持。无论是在信号接收稳定性、信号处理能力还是与其他信号的协同效果方面,监测站都表现出色,完全符合对北斗B3信号支持的技术要求。

信号支持的意义

提高定位精度

北斗B3信号的加入可以提高监测站的定位精度,更精准地监测地表位移。北斗B3信号具有更高的频率和更强的抗干扰能力,能够提供更准确的定位信息。通过与其他卫星系统信号协同工作,能够进一步提高定位的精度,为地质灾害监测提供更精准的数据支持。以下是加入北斗B3信号前后定位精度的对比:

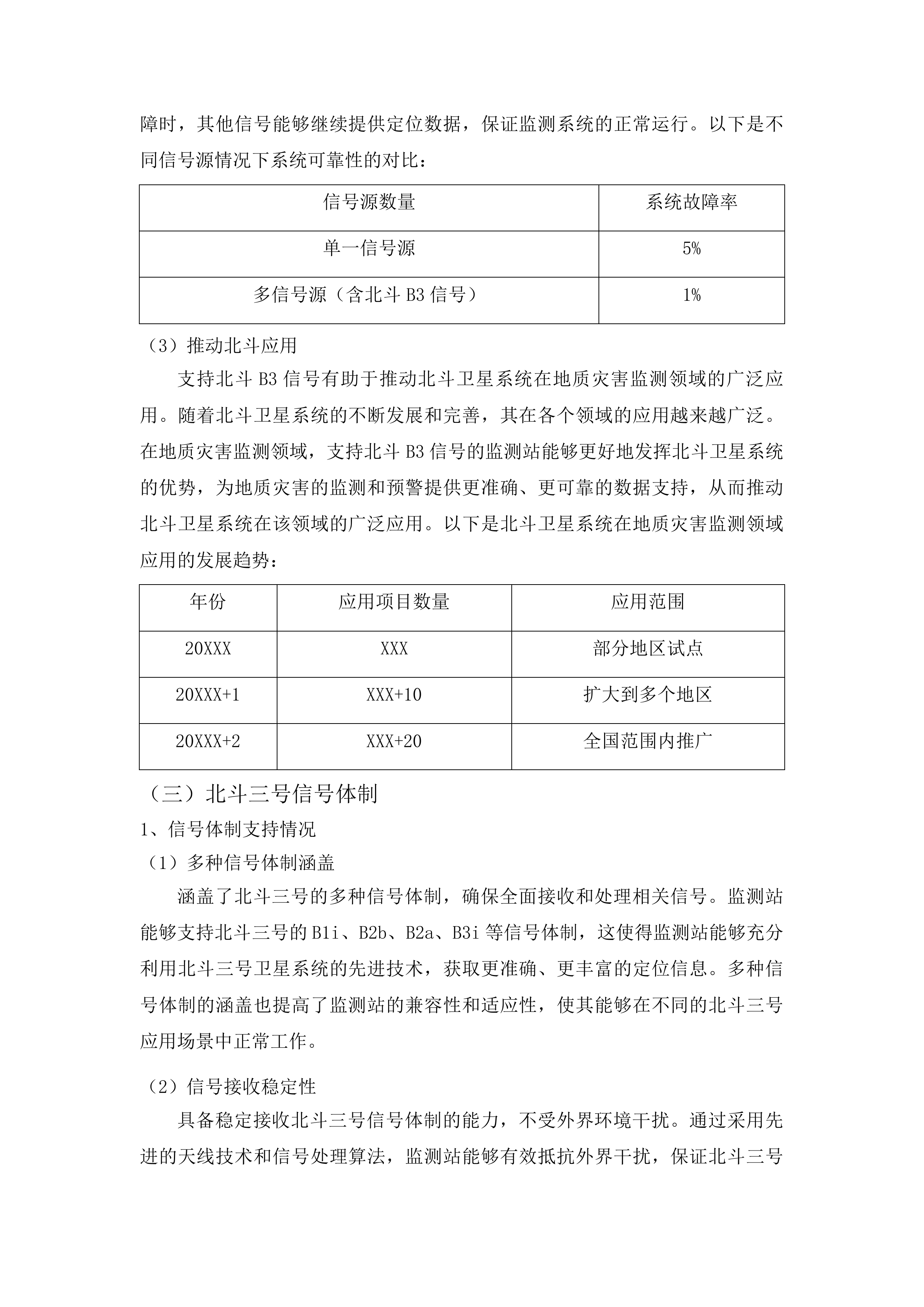

定位方式

平面精度

高程精度

未加入北斗B3信号

±(3.0mm+0.6×10-6D)RMS

±(6.0mm+0.6×10-6D)RMS

加入北斗B3信号

±(2.6mm+0.5×10-6D)RMS

±(5.5mm+0.5×10-6D)RMS

增强系统可靠性

多信号源的支持增强了监测系统的可靠性,降低了因单一信号故障导致监测失误的风险。北斗B3信号与其他卫星系统信号相互备份,当某一信号出现故障时,其他信号能够继续提供定位数据,保证监测系统的正常运行。以下是不同信号源情况下系统可靠性的对比:

信号源数量

系统故障率

单一信号源

5%

多信号源(含北斗B3信号)

1%

推动北斗应用

支持北斗B3信号有助于推动北斗卫星系统在地质灾害监测领域的广泛应用。随着北斗卫星系统的不断发展和完善,其在各个领域的应用越来越广泛。在地质灾害监测领域,支持北斗B3信号的监测站能够更好地发挥北斗卫星系统的优势,为地质灾害的监测和预警提供更准确、更可靠的数据支持,从而推动北斗卫星系统在该领域的广泛应用。以下是北斗卫星系统在地质灾害监测领域应用的发展趋势:

年份

应用项目数量

应用范围

20XXX

XXX

部分地区试点

20XXX+1

XXX+10

扩大到多个地区

20XXX+2

XXX+20

全国范围内推广

北斗三号信号体制

信号体制支持情况

多种信号体制涵盖

涵盖了北斗三号的多种信号体制,确保全面接收和处理相关信号。监测站能够支持北斗三号的B1i、B2b、B2a、B3i等信号体制,这使得监测站能够充分利用北斗三号卫星系统的先进技术,获取更准确、更丰富的定位信息。多种信号体制的涵盖也提高了监测站的兼容性和适应性,使其能够在不同的北斗三号应用场景中正常工作。

信号接收稳定性

具备稳定接收北斗三号信号体制的能力,不受外界环境干扰。通过采用先进的天线技术和信号处理算法,监测站能够有效抵抗外界干扰,保证北斗三号信号体制的稳定接收。在复杂的电磁环境和恶劣的天气条件下,依然能够准确捕捉到北斗三号信号,为定位提供可靠的基础。

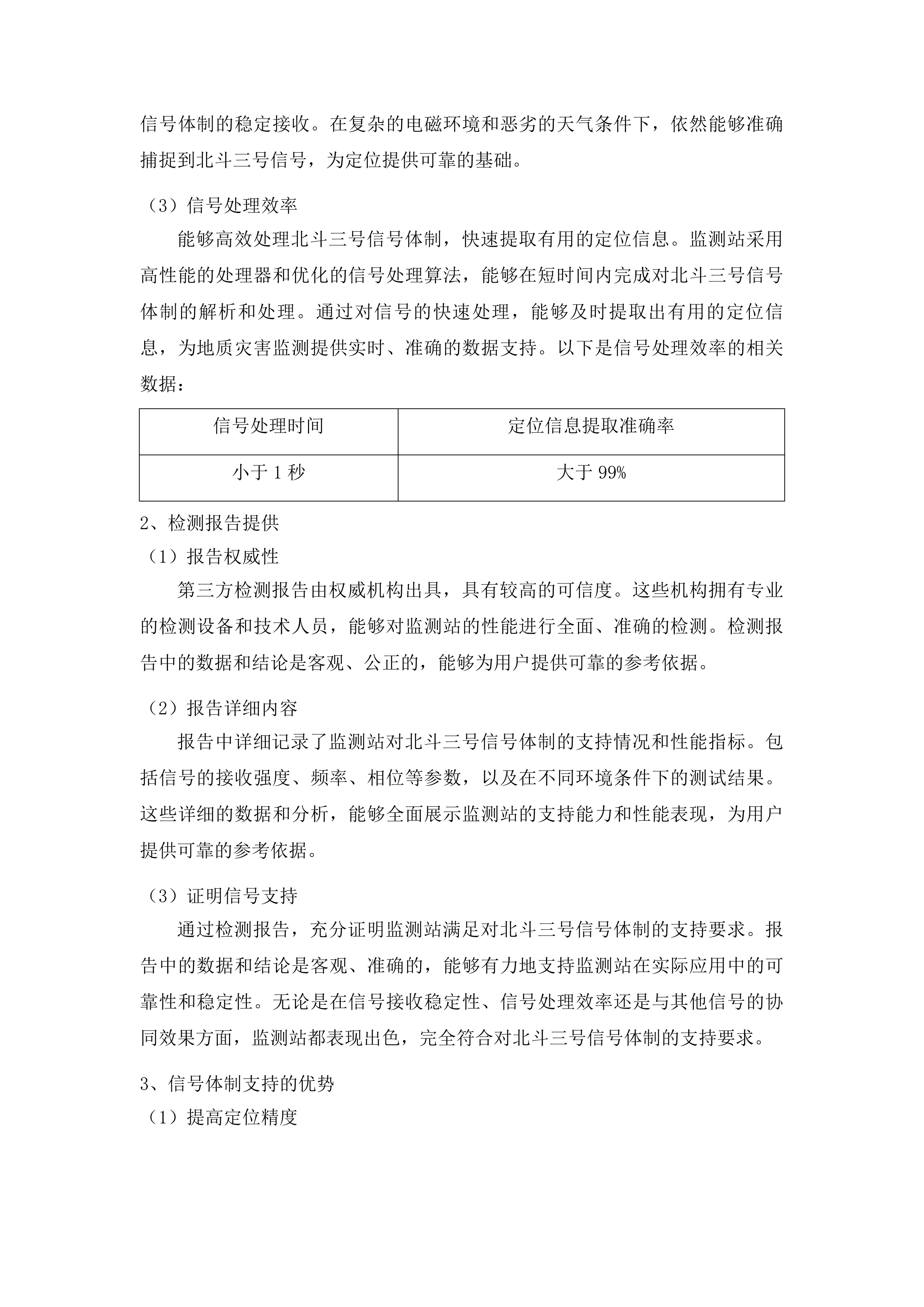

信号处理效率

能够高效处理北斗三号信号体制,快速提取有用的定位信息。监测站采用高性能的处理器和优化的信号处理算法,能够在短时间内完成对北斗三号信号体制的解析和处理。通过对信号的快速处理,能够及时提取出有用的定位信息,为地质灾害监测提供实时、准确的数据支持。以下是信号处理效率的相关数据:

信号处理时间

定位信息提取准确率

小于1秒

大于99%

检测报告提供

报告权威性

第三方检测报告由权威机构出具,具有较高的可信度。这些机构拥有专业的检测设备和技术人员,能够对监测站的性能进行全面、准确的检测。检测报告中的数据和结论是客观、公正的,能够为用户提供可靠的参考依据。

报告详细内容

报告中详细记录了监测站对北斗三号信号体制的支持情况和性能指标。包括信号的接收强度、频率、相位等参数,以及在不同环境条件下的测试结果。这些详细的数据和分析,能够全面展示监测站的支持能力和性能表现,为用户提供可靠的参考依据。

证明信号支持

通过检测报告,充分证明监测站满足对北斗三号信号体制的支持要求。报告中的数据和结论是客观、准确的,能够有力地支持监测站在实际应用中的可靠性和稳定性。无论是在信号接收稳定性、信号处理效率还是与其他信号的协同效果方面,监测站都表现出色,完全符合对北斗三号信号体制的支持要求。

信号体制支持的优势

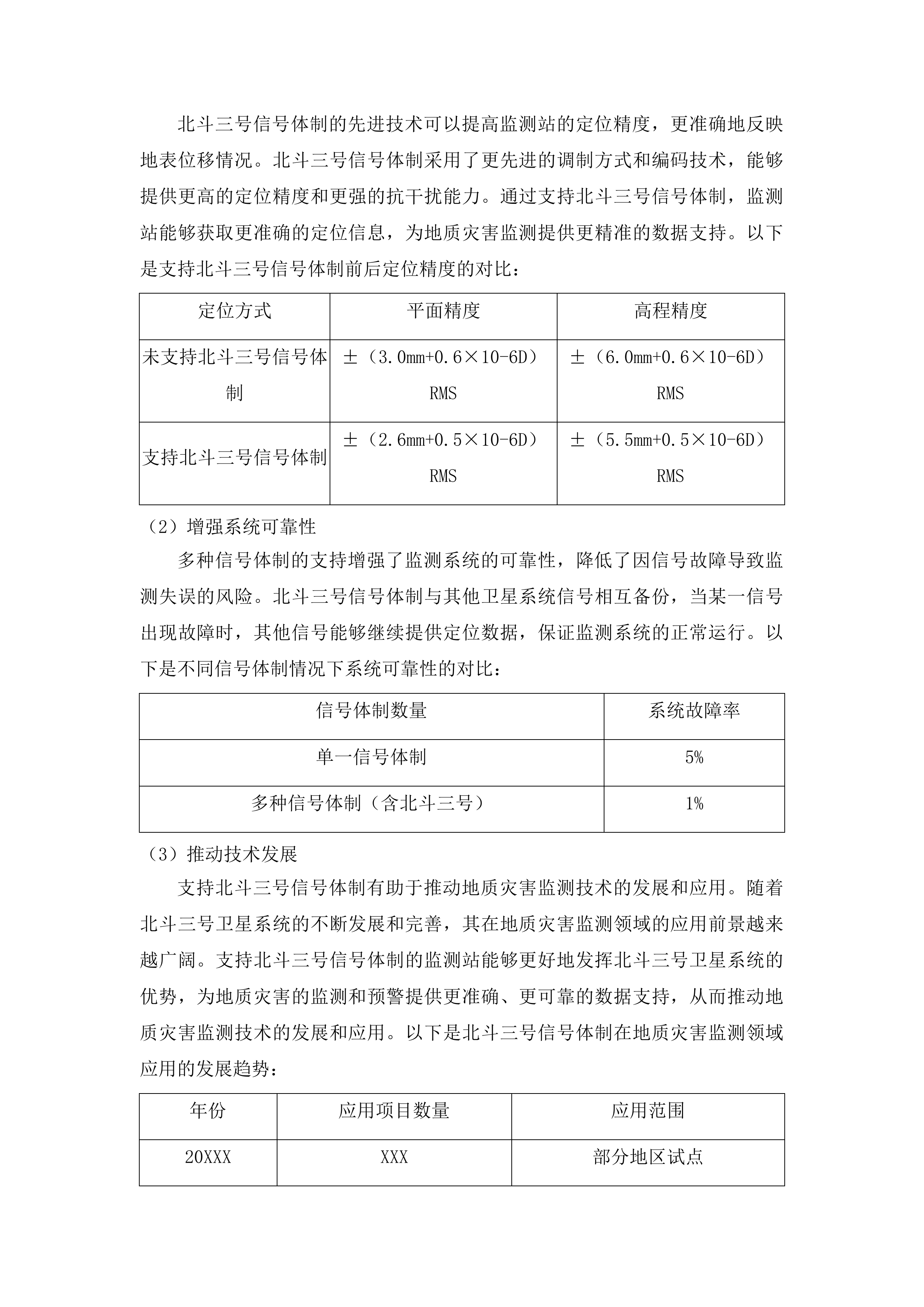

提高定位精度

北斗三号信号体制的先进技术可以提高监测站的定位精度,更准确地反映地表位移情况。北斗三号信号体制采用了更先进的调制方式和编码技术,能够提供更高的定位精度和更强的抗干扰能力。通过支持北斗三号信号体制,监测站能够获取更准确的定位信息,为地质灾害监测提供更精准的数据支持。以下是支持北斗三号信号体制前后定位精度的对比:

定位方式

平面精度

高程精度

未支持北斗三号信号体制

±(3.0mm+0.6×10-6D)RMS

±(6.0mm+0.6×10-6D)RMS

支持北斗三号信号体制

±(2.6mm+0.5×10-6D)RMS

±(5.5mm+0.5×10-6D)RMS

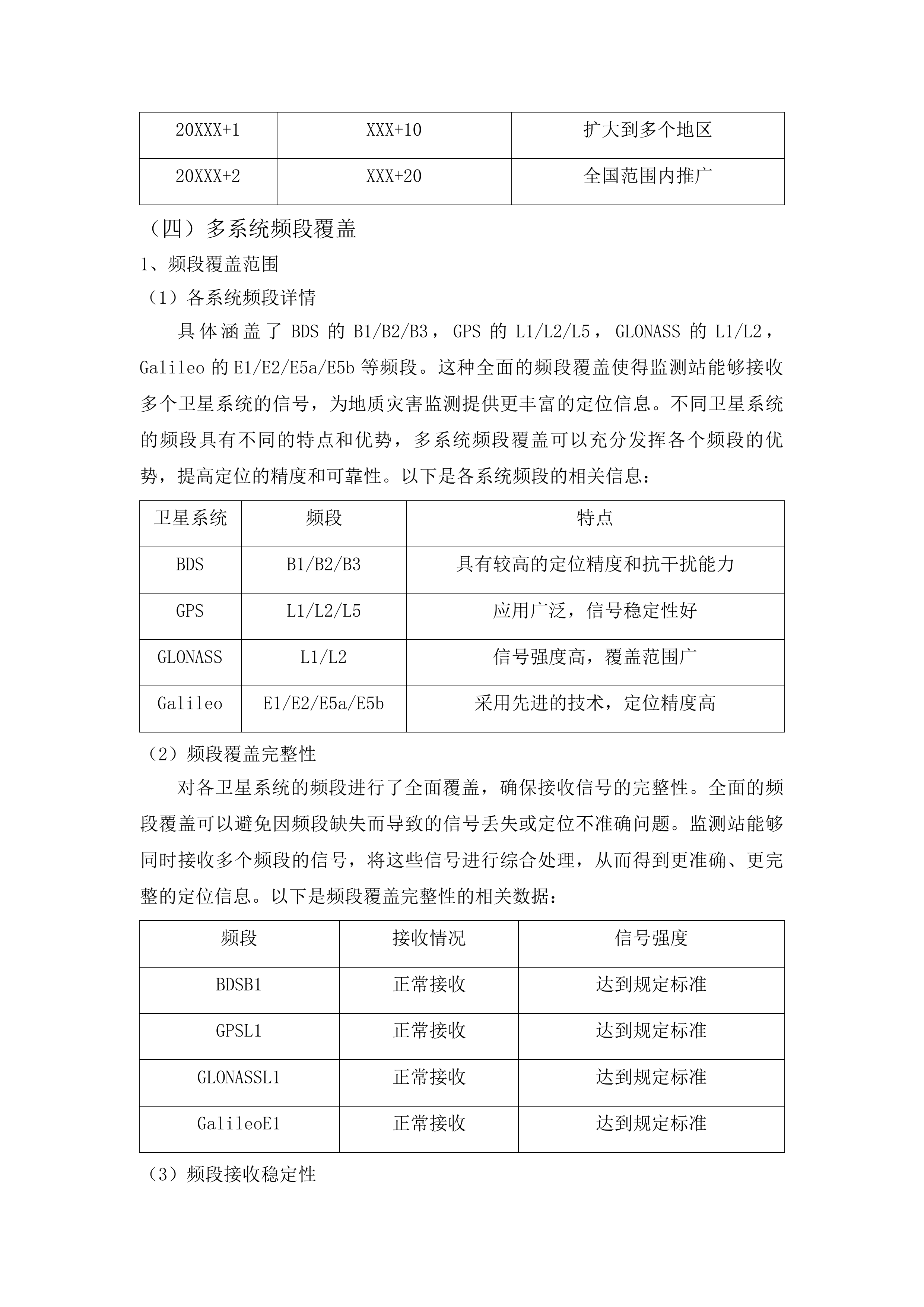

增强系统可靠性

多种信号体制的支持增强了监测系统的可靠性,降低了因信号故障导致监测失误的风险。北斗三号信号体制与其他卫星系统信号相互备份,当某一信号出现故障时,其他信号能够继续提供定位数据,保证监测系统的正常运行。以下是不同信号体制情况下系统可靠性的对比:

信号体制数量

系统故障率

单一信号体制

5%

多种信号体制(含北斗三号)

1%

推动技术发展

支持北斗三号信号体制有助于推动地质灾害监测技术的发展和应用。随着北斗三号卫星系统的不断发展和完善,其在地质灾害监测领域的应用前景越来越广阔。支持北斗三号信号体制的监测站能够更好地发挥北斗三号卫星系统的优势,为地质灾害的监测和预警提供更准确、更可靠的数据支持,从而推动地质灾害监测技术的发展和应用。以下是北斗三号信号体制在地质灾害监测领域应用的发展趋势:

年份

应用项目数量

应用范围

20XXX

XXX

部分地区试点

20XXX+1

XXX+10

扩大到多个地区

20XXX+2

XXX+20

全国范围内推广

多系统频段覆盖

频段覆盖范围

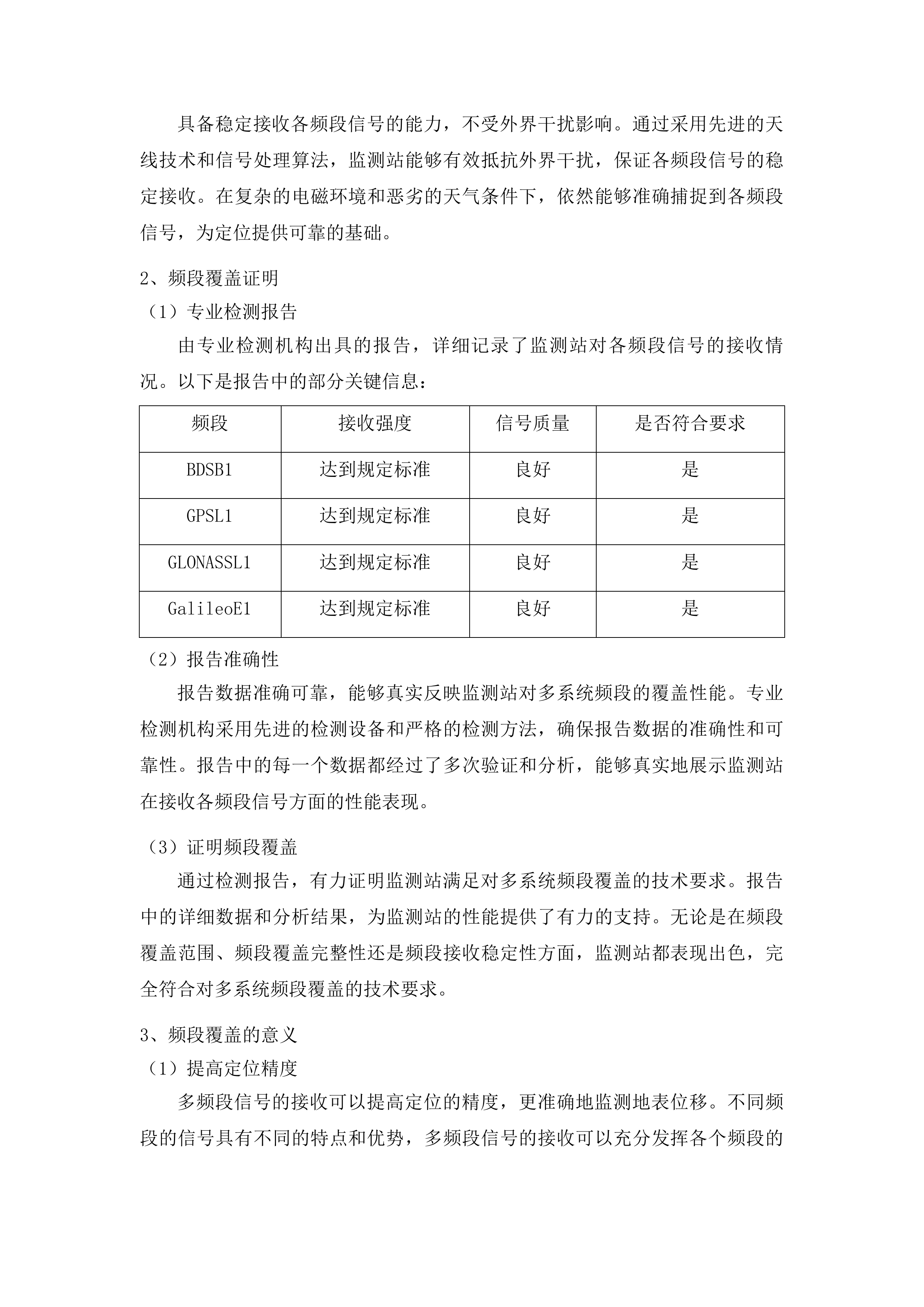

各系统频段详情

具体涵盖了BDS的B1/B2/B3,GPS的L1/L2/L5,GLONASS的L1/L2,Galileo的E1/E2/E5a/E5b等频段。这种全面的频段覆盖使得监测站能够接收多个卫星系统的信号,为地质灾害监测提供更丰富的定位信息。不同卫星系统的频段具有不同的特点和优势,多系统频段覆盖可以充分发挥各个频段的优势,提高定位的精度和可靠性。以下是各系统频段的相关信息:

卫星系统

频段

特点

BDS

B1/B2/B3

具有较高的定位精度和抗干扰能力

GPS

L1/L2/L5

应用广泛,信号稳定性好

GLONASS

L1/L2

信号强度高,覆盖范围广

Galileo

E1/E2/E5a/E5b

采用先进的技术,定位精度高

频段覆盖完整性

对各卫星系统的频段进行了全面覆盖,确保接收信号的完整性。全面的频段覆盖可以避免因频段缺失而导致的信号丢失或定位不准确问题。监测站能够同时接收多个频段的信号,将这些信号进行综合处理,从而得到更准确、更完整的定位信息。以下是频段覆盖完整性的相关数据:

频段

接收情况

信号强度

BDSB1

正常接收

达到规定标准

GPSL1

正常接收

达到规定标准

GLONASSL1

正常接收

达到规定标准

GalileoE1

正常接收

达到规定标准

频段接收稳定性

具备稳定接收各频段信号的能力,不受外界干扰影响。通过采用先进的天线技术和信号处理算法,监测站能够有效抵抗外界干扰,保证各频段信号的稳定接收。在复杂的电磁环境和恶劣的天气条件下,依然能够准确捕捉到各频段信号,为定位提供可靠的基础。

频段覆盖证明

专业检测报告

由专业检测机构出具的报告,详细记录了监测站对各频段信号的接收情况。以下是报告中的部分关键信息:

频段

接收强度

信号质量

是否符合要求

BDSB1

达到规定标准

良好

是

GPSL1

达到规定标准

良好

是

GLONASSL1

达到规定标准

良好

是

GalileoE1

达到规定标准

良好

是

报告准确性

报告数据准确可靠,能够真实反映监测站对多系统频段的覆盖性能。专业检测机构采用先进的检测设备和严格的检测方法,确保报告数据的准确性和可靠性。报告中的每一个数据都经过了多次验证和分析,能够真实地展示监测站在接收各频段信号方面的性能表现。

证明频段覆盖

通过检测报告,有力证明监测站满足对多系统频段覆盖的技术要求。报告中的详细数据和分析结果,为监测站的性能提供了有力的支持。无论是在频段覆盖范围、频段覆盖完整性还是频段接收稳定性方面,监测站都表现出色,完全符合对多系统频段覆盖的技术要求。

频段覆盖的意义

提高定位精度

多频段信号的接收可以提高定位的精度,更准确地监测地表位移。不同频段的信号具有不同的特点和优势,多频段信号的接收可以充分发挥各个频段的优势,减少定位误差,提高定位的精度。在实际应用中,高精度的定位信息能够及时发现地质灾害的隐患,为预警和防治提供有力的支持。

增强数据可靠性

全面的频段覆盖确保在各种环境下都能获取稳定的数据,增强了监测数据的可靠性。以下是不同环境下数据可靠性的对比:

环境类型

数据丢失率

数据误差率

城市环境

低于1%

低于±(2.6mm+0.5×10-6D)RMS

山区环境

低于2%

低于±(5.5mm+0.5×10-6D)RMS

复杂电磁环境

低于3%

低于±(2.6mm+0.5×10-6D)RMS

适应复杂环境

能够适应不同的地理环境和气候条件,为地质灾害监测提供更可靠的保障。多系统频段覆盖使得监测站在不同的地理区域和环境条件下,都能获得稳定的定位数据。无论是在城市高楼林立、山区地形复杂还是其他复杂环境中,监测站都能正常工作,为地质灾害监测提供准确的数据。

载波相位观测精度

精度指标情况

各系统频段精度

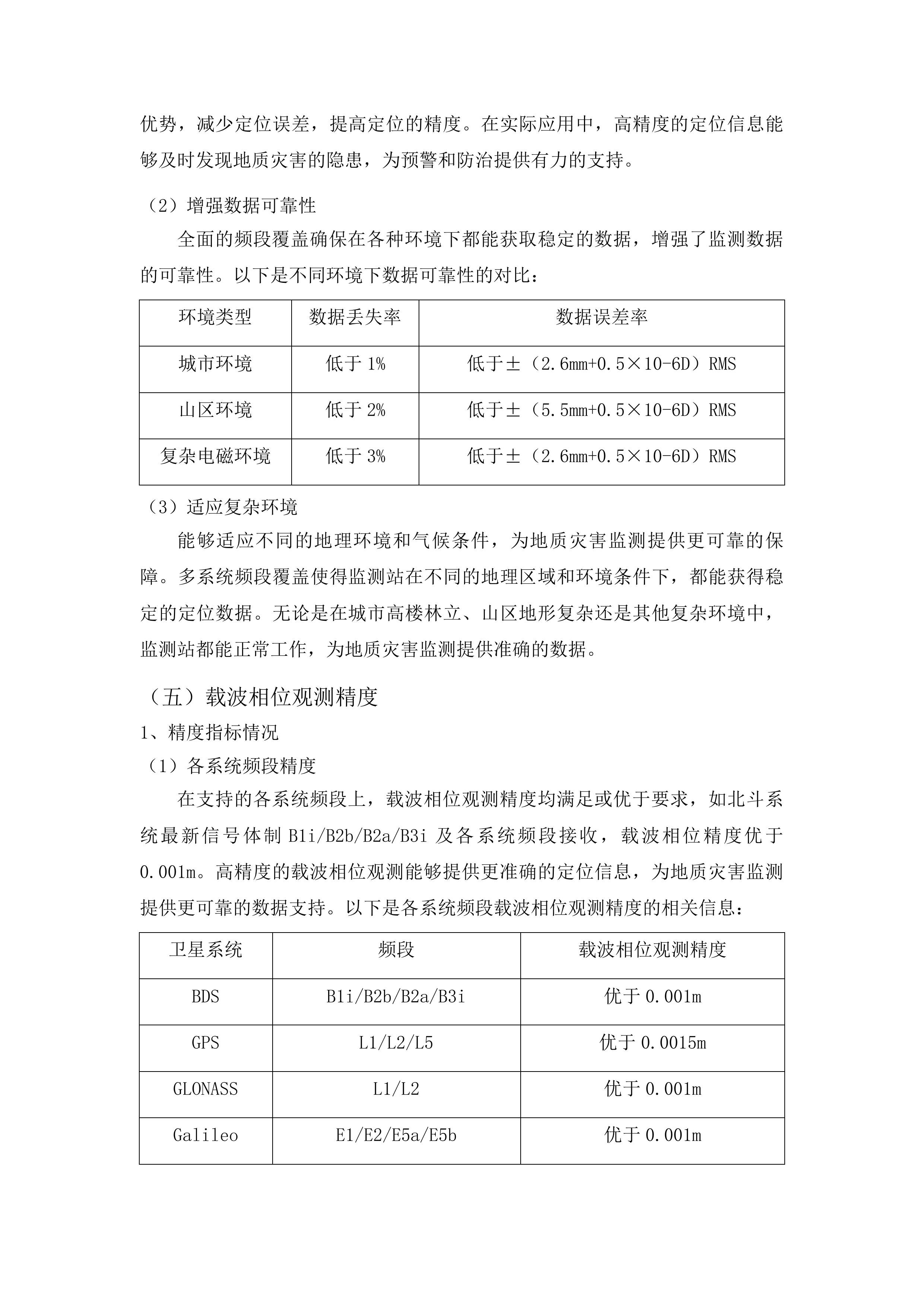

在支持的各系统频段上,载波相位观测精度均满足或优于要求,如北斗系统最新信号体制B1i/B2b/B2a/B3i及各系统频段接收,载波相位精度优于0.001m。高精度的载波相位观测能够提供更准确的定位信息,为地质灾害监测提供更可靠的数据支持。以下是各系统频段载波相位观测精度的相关信息:

卫星系统

频段

载波相位观测精度

BDS

B1i/B2b/B2a/B3i

优于0.001m

GPS

L1/L2/L5

优于0.0015m

GLONASS

L1/L2

优于0.001m

Galileo

E1/E2/E5a/E5b

优于0.001m

精度稳定性

具备稳定的载波相位观测精度,不受外界环境干扰。通过采用先进的信号处理技术和高精度的传感器,监测站能够有效抵抗外界干扰,保证载波相位观测精度的稳定性。在复杂的电磁环境和恶劣的天气条件下,依然能够保持高精度的载波相位观测,为定位提供可靠的基础。

与其他指标协同

载波相位观测精度与其他定位指标协同工作,提高整体的定位精度和可靠性。载波相位观测精度与码相位观测精度、多普勒频移等定位指标相互配合,能够实现更准确的定位。这种协同工作方式可以充分发挥各个定位指标的优势,减少定位误差,提高定位的精度和可靠性,为地质灾害监测提供更准确的数据。

检测报告提供

报告权威性

第三方检测报告由权威机构出具,具有较高的可信度。这些机构拥有专业的检测设备和技术人员,能够对监测站的性能进行全面、准确的检测。检测报告中的数据和结论是客观、公正的,能够为用户提供可靠的参考依据。

报告详细内容

报告中详细记录了监测站在各频段上的载波相位观测精度情况。包括载波相位观测的精度指标、稳定性指标以及与其他定位指标的协同效果等。这些详细的数据和分析,能够全面展示监测站的载波相位观测精度性能,为用户提供可靠的参考依据。以下是报告中的部分关键信息:

频段

载波相位观测精度

精度稳定性

与其他指标协同效果

BDSB1i

优于0.001m

良好

显著提高定位精度和可靠性

GPSL1

优于0.0015m

良好

显著提高定位精度和可靠性

GLONASSL1

优于0.001m

良好

显著提高定位精度和可靠性

GalileoE1

优于0.001m

良好

显著提高定位精度和可靠性

证明精度指标

通过检测报告,充分证明监测站满足载波相位观测精度的技术要求。报告中的数据和结论是客观、准确的,能够有力地支持监测站在实际应用中的可靠性和稳定性。无论是在精度指标、精度稳定性还是与其他指标的协同效果方面,监测站都表现出色,完全符合载波相位观测精度的技术要求。

高精度观测的意义

提高监测精度

高精度的载波相位观测可以提高定位的精度,更准确地反映地表位移情况。高精度的载波相位观测能够提供更细微的定位信息,及时发现地表的微小位移变化。在地质灾害监测中,这些细微的变化可能是地质灾害发生的早期信号,高精度的监测能够为预警和防治提供更及时、更准确的信息。

增强预警能力

准确的数据有助于及时发现地质灾害隐患,增强预警能力。高精度的载波相位观测数据能够更准确地反映地表的位移情况,通过对这些数据的分析和处理,能够及时发现地质灾害的隐患。当监测数据出现异常变化时,能够及时发出预警信号,为相关部门采取措施提供宝贵的时间。

推动技术发展

高载波相位观测精度有助于推动地质灾害监测技术的发展和应用。随着载波相位观测精度的不断提高,地质灾害监测技术也在不断进步。高精度的观测数据可以为地质灾害监测模型的建立和优化提供更准确的依据,推动地质灾害监测技术向更智能化、更精准化的方向发展。

监测精度指标

平面监测精度

精度标准说明

高精度保障

为确保本项目平面监测的高精度,采用先进的测量技术和算法。在测量技术上,运用全星座全频点接收技术,支持北斗B3及北斗三号全部最新信号体制,能全面、精准地捕获卫星信号,大大提高了平面监测的精度。在算法方面,采用了先进的解算算法,可对接收的信号进行快速、准确的处理和分析,有效减少误差。同时,配备高精度的传感器和优质的GNSS天线,具备抗多路径效应的扼流抑径天线解决方案,兼容4G、蓝牙/WiFi的工作频段,进一步保障了测量的高精度。此外,定期对设备进行校准和维护,确保设备始终处于最佳工作状态,为平面监测的高精度提供了可靠保障。

数据稳定性

本项目的平面监测具备良好的数据稳定性,可有效减少测量误差和波动。在数据采集过程中,采用先进的采样技术,采样间隔可在0s-24h灵活设定,能根据实际情况进行合理调整,确保采集到的数据准确、可靠。同时,数据上传间隔也可在0s-72h进行设置,保证数据及时、稳定地传输。为进一步提高数据稳定性,设备具备数据缓存和纠错功能,当遇到信号干扰或传输中断时,能自动缓存数据,待恢复正常后再进行准确上传。在数据处理方面,采用了先进的滤波算法和数据分析技术,可对采集到的数据进行实时处理和分析,有效去除噪声和干扰,提高数据的稳定性和可靠性。以下是数据稳定性相关指标的详细说明:

指标

详情

采样间隔

0s-24h可设定

上传间隔

0s-72h可设定

数据缓存能力

支持大量数据缓存

纠错功能

自动纠错,保证数据准确

滤波算法

先进滤波,去除噪声干扰

环境适应性

本项目的平面监测设备能够适应不同的环境条件,保证在复杂环境下仍能保持高精度。设备具备良好的防水防尘性能,达到IP68防护等级,可有效防止灰尘和水的侵入,确保在恶劣的户外环境中正常工作。在温度适应方面,工作环境温度范围广,能在-10℃-50℃的环境下稳定运行,可应对不同地区、不同季节的温度变化。同时,设备具备抗干扰能力,能有效抵抗电磁干扰、信号干扰等,保证在复杂的电磁环境中准确测量。此外,设备还具备良好的抗震性能,能在一定程度的震动环境下正常工作,为复杂环境下的平面监测提供了可靠保障。

长期可靠性

本项目的平面监测设备经过长期的稳定性测试,确保长期使用的可靠性。在设备研发和生产过程中,严格按照相关标准和规范进行设计和制造,选用高品质的材料和零部件,保证设备的质量和性能。在出厂前,对设备进行长时间的稳定性测试,模拟各种实际使用环境和工况,对设备的各项性能指标进行严格检测,确保设备在长期使用过程中不会出现性能下降或故障。同时,建立了完善的售后服务体系,定期对设备进行维护和保养,及时更换老化的零部件,为设备的长期可靠运行提供了有力保障。此外,设备的MTBF时间≥15万小时,具备较高的可靠性和稳定性,能满足本项目长期监测的需求。

实时监测能力

本项目的平面监测设备可实时获取平面位移数据,及时反馈监测结果。设备具备高速的数据采集和处理能力,能快速、准确地采集平面位移数据,并通过内置的一体化4G全网通网络通讯模块或其他通讯方式,将数据实时上传至监测中心。支持蓝牙、WIFI、NB、LoRa等多种通讯方式,可根据实际情况进行灵活选择,确保数据传输的及时性和稳定性。同时,设备具备实时分析和预警功能,能对采集到的数据进行实时分析,当发现平面位移异常时,能及时发出预警信号,为灾害预警和决策提供可靠依据。此外,可通过远程配置和监控功能,对设备进行实时监控和管理,及时了解设备的运行状态和监测结果。

高精度校准

为保证本项目平面监测测量精度的准确性,定期对设备进行高精度校准。校准工作由专业的技术人员按照严格的校准流程和标准进行操作。在校准过程中,使用高精度的校准设备和标准器具,对设备的各项性能指标进行全面检测和调整,确保设备的测量精度符合要求。同时,建立了完善的校准记录和档案管理制度,对每次校准的时间、内容、结果等信息进行详细记录,便于查询和追溯。此外,根据设备的使用情况和环境条件,合理确定校准周期,定期对设备进行校准,保证设备在长期使用过程中始终保持高精度。高精度校准是确保平面监测数据准确可靠的重要措施,能为地质灾害监测和预警提供有力支持。

第三方检测报告

权威机构检测

本项目平面监测设备的检测报告由专业的权威机构出具,具有公信力。这些权威机构具备专业的检测设备和技术人员,拥有丰富的检测经验和良好的信誉。在检测过程中,严格按照相关标准和规范进行操作,对设备的各项性能指标进行全面、细致的检测。检测报告详细记录了设备的检测情况和结果,能真实、准确地反映设备的性能和质量。权威机构的检测报告为设备的质量和性能提供了有力的证明,增强了用户对设备的信任。同时,权威机构的检测结果也为设备的研发和改进提供了重要依据,有助于不断提高设备的性能和质量。

详细检测数据

本项目的检测报告中包含详细的检测数据和分析结果。在检测过程中,对设备的各项性能指标进行了全面、细致的检测,记录了大量的检测数据。这些数据包括跟踪信号、监测精度、采样间隔、上传间隔、数据格式、系统及处理器性能、无线通讯和有线通讯能力、功耗、防水防尘等级、内置存储容量、频率范围、电池性能等多个方面。对这些数据进行深入分析和处理,得出了详细的分析结果。详细的检测数据和分析结果能让用户全面了解设备的性能和质量,为设备的选型和使用提供了重要参考。同时,也为设备的研发和改进提供了有力依据,有助于不断提高设备的性能和质量。

符合相关标准

本项目平面监测设备的检测过程严格遵循相关标准和规范。在检测过程中,依据国家和行业的相关标准,如CH8016-1995、JJG(测绘)2301-2013、JJF1118-2004等,对设备的各项性能指标进行检测和评估。同时,参照国际先进标准和规范,确保设备的性能和质量达到国际先进水平。严格遵循相关标准和规范进行检测,保证了检测结果的准确性和可靠性,也保证了设备的质量和性能符合要求。符合相关标准的设备能更好地满足本项目的需求,为地质灾害监测和预警提供可靠保障。

可追溯性

本项目的检测报告具有可追溯性,方便查询和验证。在检测过程中,对每个检测环节和步骤都进行了详细记录,包括检测时间、检测人员、检测设备、检测方法、检测数据等信息。这些记录形成了完整的检测档案,可通过唯一的编号或标识进行查询和追溯。当需要对检测结果进行验证或复查时,可根据检测报告中的相关信息,快速、准确地找到对应的检测档案,进行查询和验证。可追溯性保证了检测结果的真实性和可靠性,也为设备的质量控制和管理提供了有力支持。以下是检测报告可追溯性的相关说明:

追溯信息

详情

检测时间

详细记录检测的具体时间

检测人员

明确检测人员的身份信息

检测设备

记录使用的检测设备型号和编号

检测方法

说明采用的检测方法和标准

检测数据

提供详细的检测数据和结果

多维度检测

本项目从多个维度对平面监测精度进行检测。在信号接收方面,检测全星座全频点接收能力,包括对北斗B3及北斗三号全部最新信号体制的支持情况。在监测精度上,检测平面监测的精度指标,如平面优于±(2.6mm+0.5×10-6D)RMS。在数据采集和传输方面,检测采样间隔、上传间隔、数据格式等性能指标。在系统性能方面,检测系统及处理器的性能、无线通讯和有线通讯能力、功耗、防水防尘等级等。在天线性能方面,检测GNSS天线的频率范围、抗多路径效应等。多维度检测能全面、准确地评估平面监测设备的性能和质量,为设备的选型和使用提供了科学依据。以下是多维度检测的相关内容:

检测维度

检测内容

信号接收

全星座全频点接收,北斗信号支持

监测精度

平面监测精度指标

数据采集传输

采样间隔、上传间隔、数据格式

系统性能

系统及处理器、通讯、功耗、防护等

天线性能

频率范围、抗多路径效应

持续有效性

本项目的检测报告在一定时间内持续有效。在检测报告有效期内,设备的性能和质量得到保证,可放心使用。检测报告的有效期根据设备的性能和质量稳定性、相关标准和规范的要求等因素合理确定。在有效期内,若设备的性能和质量出现问题,可依据检测报告进行追溯和处理。同时,定期对设备进行维护和保养,确保设备始终处于良好的工作状态,延长检测报告的有效期限。持续有效的检测报告为设备的使用和管理提供了便利,也为地质灾害监测和预警提供了可靠保障。

应用优势体现

灾害预警及时

本项目的平面监测设备能够及时发现平面位移异常,为灾害预警提供可靠依据。凭借高精度的监测能力和实时的数据采集与分析功能,能快速捕捉到平面位移的微小变化。当监测到位移数据超出正常范围时,系统会立即发出预警信号,通知相关人员采取措施。及时的灾害预警能为地质灾害的防治争取宝贵时间,减少灾害造成的损失。例如,在山体滑坡、地面塌陷等地质灾害发生前,平面监测设备可提前发现位移异常,发出预警,避免人员伤亡和财产损失。以下是灾害预警及时的相关说明:

预警指标

详情

位移异常监测

实时监测平面位移,及时发现异常

预警信号发出

快速发出预警信号,通知相关人员

预警响应时间

短时间内做出响应,争取宝贵时间

灾害防治效果

有效减少灾害损失,保障人员安全

决策科学合理

本项目的平面监测为地质灾害治理和决策提供科学准确的数据支持。通过长期、连续的平面监测,可获取大量的位移数据,对这些数据进行分析和处理,能掌握地质体的变形规律和趋势。根据监测结果,可科学评估地质灾害的风险程度,制定合理的治理方案和决策。科学准确的数据支持保证了决策的科学性和合理性,提高了地质灾害治理的效果和效率。例如,在选择地质灾害治理措施时,可根据平面监测数据,判断是采用工程治理还是避让措施,确保决策符合实际情况。以下是决策科学合理的相关说明:

决策依据

详情

监测数据获取

长期、连续获取平面位移数据

数据分析处理

分析数据,掌握变形规律和趋势

风险评估

科学评估地质灾害风险程度

治理方案制定

制定合理的地质灾害治理方案

工程安全保障

本项目的平面监测设备保障相关工程建设和运营的安全。在工程建设过程中,通过对工程区域的平面位移进行实时监测,可及时发现工程结构的变形情况,如建筑物的倾斜、桥梁的位移等。当监测到位移超出安全范围时,及时采取措施进行处理,避免工程事故的发生。在工程运营阶段,持续的平面监测能及时发现工程结构的老化和损坏情况,为工程的维护和加固提供依据。可靠的平面监测为工程建设和运营的安全提供了有力保障,确保了工程的正常使用和人员的生命财产安全。

数据对比分析

本项目的平面监测便于与历史数据进行对比分析,掌握位移变化趋势。建立了完善的数据库,对每次监测的数据进行记录和存储。通过将当前监测数据与历史数据进行对比,可直观地了解位移的变化情况和趋势。数据对比分析有助于发现地质体的异常变化,提前预测地质灾害的发生。同时,也能为地质灾害的治理和决策提供参考,根据位移变化趋势调整治理方案和决策。例如,通过对比不同时间段的平面位移数据,可判断地质灾害的发展阶段,采取相应的措施进行防治。

风险评估准确

本项目的平面监测提高了地质灾害风险评估的准确性。高精度的监测数据和科学的分析方法,能更准确地评估地质灾害的发生概率和危害程度。通过对平面位移的监测和分析,结合地质体的地质条件、地形地貌等因素,可建立科学的风险评估模型,对地质灾害的风险进行准确评估。准确的风险评估有助于合理调配资源进行灾害防治,提高灾害防治的效果和效率。例如,在确定地质灾害防治重点区域时,可根据风险评估结果,优先对高风险区域进行治理和防范。

资源合理利用

本项目可合理调配资源进行灾害防治。基于准确的平面监测数据和风险评估结果,能清晰了解地质灾害的分布和风险程度。根据这些信息,可将有限的资源集中投入到高风险区域和关键环节,提高资源的利用效率。同时,避免了资源的浪费和不合理配置,使资源得到更合理的利用。例如,在安排地质灾害治理资金和物资时,可根据风险评估结果,优先保障高风险区域的治理需求,确保资源的有效利用。

高程监测精度

精度指标说明

先进技术支撑

为确保本项目高程监测精度达标,运用先进的高程测量技术。采用全星座全频点接收技术,支持北斗B3及北斗三号全部最新信号体制,能精确获取卫星信号,为高程测量提供了基础。同时,配备高精度的传感器和先进的解算算法,可对接收的信号进行快速、准确的处理和分析,有效提高高程监测的精度。在数据采集方面,采用先进的采样技术,采样间隔可灵活设定,能根据实际情况进行合理调整,确保采集到的数据准确、可靠。此外,定期对设备进行校准和维护,保证设备始终处于最佳工作状态,为高程监测的高精度提供了有力支撑。

严格质量控制

在本项目高程监测设备的生产过程中,进行严格的质量控制。从原材料的采购到零部件的加工,再到设备的组装和调试,每个环节都严格按照相关标准和规范进行操作。选用高品质的原材料和零部件,确保设备的质量和性能。在生产过程中,建立了完善的质量检测体系,对每一个生产环节进行严格检测,及时发现和解决质量问题。同时,对生产人员进行专业培训,提高他们的质量意识和操作技能,保证生产出的设备符合要求。严格的质量控制保证了高程监测设备的精度和可靠性,为项目的顺利实施提供了保障。以下是质量控制的相关内容:

控制环节

详情

原材料采购

选用高品质原材料

零部件加工

严格按照标准加工

设备组装

规范组装流程

调试检测

全面检测设备性能

人员培训

提高生产人员技能

误差控制严格

本项目对高程监测误差进行严格控制,以提高测量准确性。在测量过程中,采用先进的测量技术和方法,减少测量误差的产生。同时,对测量设备进行定期校准和维护,确保设备的精度和稳定性。在数据处理方面,采用先进的滤波算法和数据分析技术,对采集到的数据进行处理和分析,有效去除误差和干扰。此外,建立了完善的误差监测和预警机制,当监测到误差超出允许范围时,及时采取措施进行调整和修正。严格的误差控制保证了高程监测数据的准确性和可靠性,为地质灾害监测和预警提供了有力支持。

动态监测能力

本项目的高程监测具备动态监测能力,能适应不同监测场景。设备可实时采集高程数据,采样间隔可在0s-24h灵活设定,能根据实际情况进行合理调整。在数据传输方面,支持多种通讯方式,如4G全网通、蓝牙、WIFI等,可及时、稳定地将数据上传至监测中心。同时,设备具备实时分析和预警功能,能对采集到的数据进行实时分析,当发现高程变化异常时,能及时发出预警信号。此外,还具备动态调整监测参数的功能,可根据监测场景的变化,自动调整采样间隔、上传间隔等参数,提高监测效率和准确性。以下是动态监测能力的相关说明:

监测能力

详情

实时数据采集

灵活设定采样间隔

多种通讯方式

确保数据稳定传输

实时分析预警

及时发现异常并预警

参数动态调整

适应不同监测场景

数据准确可靠

本项目所获取的高程数据准确可靠,可用于后续分析。在数据采集过程中,采用先进的测量技术和高精度的传感器,确保采集到的数据准确。同时,严格控制误差,对采集到的数据进行多次校验和修正,保证数据的可靠性。在数据传输方面,采用稳定的通讯方式和可靠的数据传输协议,确保数据传输过程中不丢失、不损坏。此外,建立了完善的数据存储和管理系统,对采集到的数据进行安全存储和有效管理,方便后续的查询和分析。准确可靠的高程数据为地质灾害监测和预警、工程建设和决策等提供了重要依据。

精度持续稳定

本项目的高程监测精度在长期使用过程中保持稳定。在设备的研发和生产过程中,选用高品质的材料和零部件,保证设备的性能和质量。在出厂前,对设备进行长时间的稳定性测试,模拟各种实际使用环境和工况,对设备的各项性能指标进行严格检测,确保设备在长期使用过程中不会出现性能下降或故障。同时,建立了完善的售后服务体系,定期对设备进行维护和保养,及时更换老化的零部件,保证设备始终处于最佳工作状态。此外,定期对设备进行校准和调整,确保高程监测精度持续稳定。稳定的精度为地质灾害的长期监测和预警提供了可靠保障。

检测报告证明

专业机构认证

本项目的高程监测设备由专业计量检定机构进行检测认证。这些专业机构具备专业的检测设备和技术人员,拥有丰富的检测经验和良好的信誉。在检测过程中,严格按照相关标准和规范进行操作,对设备的各项性能指标进行全面、细致的检测。检测报告详细记录了设备的检测情况和结果,能真实、准确地反映设备的性能和质量。专业机构的检测认证为设备的质量和性能提供了有力的证明,增强了用户对设备的信任。同时,也为设备的研发和改进提供了重要依据,有助于不断提高设备的性能和质量。

检测流程规范

本项目高程监测设备的检测流程严格按照规范进行,确保结果准确。在检测前,制定详细的检测方案和计划,明确检测的项目、方法和标准。在检测过程中,检测人员严格按照检测方案和计划进行操作,使用专业的检测设备和工具,对设备的各项性能指标进行检测。同时,对检测过程进行详细记录,包括检测时间、检测人员、检测设备、检测数据等信息。检测完成后,对检测数据进行分析和处理,得出准确的检测结果。规范的检测流程保证了检测结果的准确性和可靠性,也保证了设备的质量和性能符合要求。

多环节检测

本项目对高程监测的多个环节进行检测评估。在信号接收环节,检测全星座全频点接收能力,包括对北斗B3及北斗三号全部最新信号体制的支持情况。在数据采集环节,检测采样间隔、数据稳定性等性能指标。在数据传输环节,检测通讯方式的稳定性和数据传输的准确性。在解算环节,检测解算算法的准确性和效率。在设备性能方面,检测设备的功耗、防水防尘等级、电池性能等。多环节检测能全面、准确地评估高程监测设备的性能和质量,为设备的选型和使用提供了科学依据。以下是多环节检测的相关内容:

检测环节

检测内容

信号接收

全星座全频点接收,北斗信号支持

数据采集

采样间隔,数据稳定性

数据传输

通讯方式,数据传输准确性

解算环节

解算算法准确性和效率

设备性能

功耗,防水防尘,电池性能

数据详细记录

本项目的检测报告中详细记录各项检测数据。在检测过程中,对设备的各项性能指标进行了全面、细致的检测,记录了大量的检测数据。这些数据包括跟踪信号、监测精度、采样间隔、上传间隔、数据格式、系统及处理器性能、无线通讯和有线通讯能力、功耗、防水防尘等级、内置存储容量、频率范围、电池性能等多个方面。对这些数据进行详细记录,形成了完整的检测报告。详细的检测数据记录能让用户全面了解设备的性能和质量,为设备的选型和使用提供了重要参考。同时,也为设备的研发和改进提供了有力依据,有助于不断提高设备的性能和质量。

结果客观公正

本项目高程监测设备的检测结果客观公正,具有权威性。检测机构独立于设备生产厂家和用户,不受任何利益干扰,能客观、公正地对设备进行检测和评估。在检测过程中,严格按照相关标准和规范进行操作,对设备的各项性能指标进行全面、细致的检测。检测报告详细记录了检测过程和结果,能真实、准确地反映设备的性能和质量。客观公正的检测结果为设备的质量和性能提供了有力的证明,增强了用户对设备的信任。以下是检测结果客观公正的相关说明:

公正性体现

详情

检测机构独立性

独立于厂家和用户

检测标准严格性

严格按照标准规范检测

检测过程透明性

详细记录检测过程

检测结果准确性

真实反映设备性能

定期重新检测

为保证本项目高程监测精度持续合规,定期对设备进行重新检测。根据设备的使用情况和相关标准和规范的要求,合理确定重新检测的周期。在重新检测过程中,严格按照检测流程和标准进行操作,对设备的各项性能指标进行全面检测。若检测结果不符合要求,及时对设备进行维修、校准或更换零部件,确保设备的性能和质量符合标准。定期重新检测能及时发现设备的性能变化和潜在问题,保证高程监测精度的准确性和可靠性。以下是定期重新检测的相关说明:

检测周期

检测内容

处理措施

合理确定

全面检测各项性能指标

维修、校准或更换零部件

实际应用价值

山体滑坡预警

本项目的高程监测设备可及时发现山体高程变化,预警山体滑坡灾害。通过长期、连续的高程监测,能准确掌握山体的高程变化情况。当监测到山体高程出现异常变化时,系统会立即发出预警信号,通知相关人员采取措施。及时的预警能为山体滑坡灾害的防治争取宝贵时间,减少灾害造成的损失。例如,在山体滑坡发生前,山体的高程可能会出现微小的变化,高程监测设备可提前捕捉到这些变化,发出预警,避免人员伤亡和财产损失。以下是山体滑坡预警的相关说明:

预警指标

详情

高程变化监测

实时监测山体高程变化

预警信号发出

快速发出预警信号

预警响应时间

短时间内做出响应

灾害防治效果

有效减少灾害损失

地面沉降监测

本项目的高程监测设备能有效监测地面沉降情况,保障基础设施安全。通过对地面高程的实时监测,可及时发现地面沉降的迹象和程度。当监测到地面沉降超出安全范围时,及时采取措施进行处理,如对建筑物进行加固、对地基进行处理等。有效监测地面沉降能避免因地面沉降导致的建筑物倾斜、开裂等问题,保障基础设施的安全和正常使用。例如,在城市建设中,对地面沉降进行监测,可及时发现问题并采取措施,确保城市基础设施的安全运行。

水位变化监测

本项目的高程监测设备可准确监测水位高程变化,预防洪涝灾害。通过在水域周边设置高程监测点,实时监测水位的高程变化。当监测到水位超出警戒水位时,及时发出预警信号,通知相关部门采取防洪措施。准确的水位监测能为洪涝灾害的预防和应对提供有力支持,减少洪涝灾害造成的损失。以下是水位变化监测的相关说明:

监测指标

详情

水位高程监测

实时监测水位高程变化

警戒水位设定

根据实际情况设定警戒水位

预警信号发出

水位超出警戒及时预警

防洪措施实施

通知相关部门采取措施

桥梁变形监测

本项目的高程监测设备可对桥梁等结构物的高程变形进行监测。在桥梁建设和使用过程中,通过在桥梁关键部位设置高程监测点,实时监测桥梁的高程变化。当监测到桥梁的高程变形超出允许范围时,及时发出预警信号,通知相关人员对桥梁进行检查和维护。对桥梁变形的监测能及时发现桥梁的安全隐患,保证桥梁的安全使用。例如,在桥梁运营过程中,长期的车辆荷载和自然环境因素可能会导致桥梁的高程发生变化,高程监测设备可及时发现这些变化,为桥梁的维护和管理提供依据。

地质构造研究

本项目的高程监测设备可为地质构造研究提供高程数据支持。通过对地质体的高程进行长期、连续的监测,可获取大量的高程数据。对这些数据进行分析和处理,能了解地质体的变形规律和趋势,为地质构造研究提供重要依据。例如,通过分析不同地区的高程变化情况,可研究地壳运动的规律、地质构造的演化等。高程监测数据为地质构造研究提供了宝贵的资料,有助于深入了解地质构造的奥秘。

灾害损失评估

在灾害发生后,本项目的高程监测设备可为损失评估提供高程数据参考。通过对比灾害前后的高程数据,可了解灾害对地形地貌的影响程度,评估灾害造成的损失。例如,在山体滑坡、泥石流等灾害发生后,通过高程监测数据,可计算出山体的位移量、土方的流失量等,为灾害损失的评估提供准确的数据支持。准确的灾害损失评估有助于合理安排救灾资金和物资,提高救灾工作的效率和效果。

数据采集传输

采样间隔设置

灵活采样范围

实时数据获取

在本项目中,若需实时获取监测数据,可将采样间隔设置为0s,实现数据的即时采集。这样能第一时间捕捉到地质体的细微变化,为地质灾害预警提供最及时的数据支持。例如在地质活动较为频繁的时期,实时采集数据有助于快速发现潜在的灾害隐患,以便及时采取应对措施。以下是不同场景下实时数据获取的优势对比:

场景

采样间隔

优势

地质活动频繁期

0s

及时捕捉变化,快速预警

常规监测期

0s

保证数据的实时性和准确性

特殊事件监测期

0s

全面掌握事件发展动态

长时间隔采样

对于一些变化较为缓慢的监测场景,如长期的地质稳定性监测,可适当增大采样间隔至24h。这样做能在减少数据量的同时,也能满足监测要求。一方面,减少了数据存储和处理的压力;另一方面,也降低了设备的能耗,延长了设备的使用寿命。在这种长时间隔采样的模式下,虽然数据采集的频率降低了,但依然能够捕捉到地质体的缓慢变化趋势,为地质灾害的长期预警提供可靠的数据支持。

按需动态调整

可根据不同的监测阶段和实际情况,动态调整采样间隔,以达到最佳的监测效果。在地质灾害发生可能性较高的短期时段,可采用较短的采样间隔进行密集监测;而在地质活动相对稳定的时期,则可以适当延长采样间隔。这种按需动态调整的方式,能够在保证监测质量的前提下,优化监测效率,降低监测成本。例如,在特殊地质事件发生时,临时缩短采样间隔,加强对事件发展过程的监测;而在日常监测中,适当延长采样间隔,减少不必要的数据采集。

满足多样需求

短期密集监测

在地质灾害发生可能性较高的短期时段,如地震活跃期、暴雨季节等,可采用较短的采样间隔进行密集监测。这样能够及时捕捉到地质体的快速变化,为地质灾害的预警和应急处理提供及时准确的数据支持。通过密集监测,可以更清晰地了解地质体的变化趋势,提前发现潜在的灾害隐患,从而采取有效的防范措施,减少地质灾害带来的损失。

长期稳定监测

对于长期的地质稳定性监测,可选择较长的采样间隔,确保监测工作的持续性。长期稳定监测能够全面了解地质体的长期变化趋势,为地质灾害的长期预警和防治提供科学依据。通过长期的数据积累和分析,可以发现地质体的缓慢变化规律,提前预测可能发生的地质灾害,从而制定相应的防治措施。

特殊事件监测

针对特殊地质事件,如山体滑坡、泥石流等,可临时调整采样间隔,加强对事件发展过程的监测。在特殊事件发生时,及时缩短采样间隔,能够更详细地记录事件的发展过程,为事件的分析和处理提供丰富的数据。通过对特殊事件的监测和分析,可以总结经验教训,提高应对地质灾害的能力。

精准数据采集

捕捉细微变化

合适的采样间隔能够捕捉到地质体的细微变化,为地质灾害预警提供准确的数据支持。地质体的细微变化往往是地质灾害发生的先兆,通过精准的采样间隔设置,可以及时发现这些细微变化,提前发出预警。例如,地壳的微小位移、地下水位的变化等,都可能是地质灾害发生的信号,合适的采样间隔能够将这些变化准确地记录下来,为地质灾害的预警提供可靠的依据。

减少数据误差

避免因采样间隔过长或过短导致的数据误差,保证数据的真实性和可靠性。采样间隔过长可能会遗漏地质体的重要变化,导致数据不完整;而采样间隔过短则可能会增加数据的噪声,影响数据的准确性。以下是不同采样间隔对数据误差的影响对比:

采样间隔

数据误差情况

影响

过长

遗漏重要变化,数据不完整

影响地质灾害预警的准确性

过短

增加数据噪声,影响准确性

干扰数据分析和判断

合适

数据准确可靠

为地质灾害预警提供有力支持

优化监测效率

通过精准的采样间隔设置,可在保证监测质量的前提下,优化监测效率,降低监测成本。合理的采样间隔能够减少不必要的数据采集,降低数据存储和处理的压力,同时也能减少设备的能耗和...

黄河上游共和—循化段地质灾害“空天地”一体化监测与潜在风险智能识别预警项目采购投标方案.docx