《广东省城镇排水与污水处理“十五五”规划》和城市黑臭水体治理“一对一”帮扶(二次)

第一章 总体工作思路

6

第一节 区域特征分析

6

一、 地理环境特点分析

6

二、 排水系统建设水平梳理

17

三、 十四五成果对比分析

29

四、 重点城市排水薄弱评估

36

第二节 污水与排水分析

50

一、 污水收集处理能力现状

50

二、 排水系统问题归类汇总

74

三、 厂网一体优化建议

88

四、 排水防涝问题应对策略

100

第三节 城市黑臭水体分析

117

一、 黑臭水体整治成效评估

117

二、 潜在黑臭水体识别验证

129

三、 制度落实差异短板分析

139

四、 黑臭反复因素与治理建议

147

第四节 招标需求理解

157

一、 采购任务核心目标解读

157

二、 项目进度安排明确

168

三、 服务要求具体规定理解

181

四、 质量保证方案核心要素

190

第二章 对本项目重点难点分析

207

第一节 区域特征分析

207

一、 地理特征对排水影响

207

二、 气候因素与排水关系

221

三、 经济水平差异排水问题

233

第二节 污水与排水领域分析

249

一、 污水处理提质增效难点

249

二、 排水防涝系统短板

264

三、 管网系统完善关键因素

279

第三节 城市黑臭水体情况分析

288

一、 黑臭水体分布特征

288

二、 黑臭水体成因类型

310

三、 黑臭水体治理难点

324

第四节 重难点问题识别

336

一、 规划编制核心难点

337

二、 技术帮扶实施难点

357

三、 质量进度管理难点

369

第五节 应对措施与解决方案

389

一、 规划编制协调措施

389

二、 数据获取保障方案

402

三、 治理标准统一策略

419

四、 项目进度质量管控

428

第三章 技术方案

445

第一节 污水规划方案

445

一、 污水规划技术路径

445

二、 污水现状调研方法

455

第二节 排水规划方案

471

一、 排水规划实施方案

471

二、 排水系统问题解决

486

第三节 卫星遥感技术方案

497

一、 黑臭水体动态监测

497

二、 遥感数据库建立

517

第四节 黑臭水体帮扶技术方案

538

一、 黑臭水体排查指导

538

二、 水体整治技术建议

555

第四章 进度安排

567

第一节 项目进度计划安排

567

一、 十五五规划编制阶段

567

二、 城市黑臭水体治理帮扶

586

第二节 进度计划的合理分析

598

一、 工作量与资源匹配评估

598

二、 协同效率与调度优化

608

三、 延误风险预判与应对

620

第三节 时间节点控制及保障

631

一、 关键节点清单建立

631

二、 周报制度与偏差调整

642

三、 责任机制与质量保障

648

四、 备用资源配备保障

671

第五章 质量保证方案

684

第一节 质量保证目标

684

一、 成果符合规范标准

684

二、 满足采购需求目标

707

第二节 质量保障组织架构

720

一、 质量管理团队组建

720

二、 全过程质量控制机制

734

第三节 质量保障措施

752

一、 内部评审制度实施

752

二、 关键节点质量检查

762

三、 响应机制与进展汇报

772

四、 信息化手段资料管理

784

总体工作思路

区域特征分析

地理环境特点分析

地形地貌对排水影响

山地地形排水挑战

地表径流冲击

山地地形高差大,水流势能显著,所形成的地表径流冲击力强劲。这种强大的冲击力可能直接冲毁排水管道、沟渠等排水设施,严重影响排水系统的正常运行。同时,快速的地表径流会携带大量泥沙和杂物,在进入排水管道后极易造成堵塞,大幅降低排水效率。为有效应对地表径流冲击,需着重加强排水管道的强度和稳定性,采用高强度、耐腐蚀的管材。此外,设置必要的缓冲设施至关重要,如沉砂池可沉淀泥沙,消能井能消耗水流能量,从而减轻径流对排水设施的破坏。

管道铺设难题

山地地形复杂,排水管道铺设时需绕开陡峭山坡、山谷等障碍,这不仅增加了管道长度,还增多了弯头数量,进而增大了水流阻力。而且,在山地铺设排水管道往往需要进行大量土石方工程,这可能破坏山体稳定性,引发滑坡、泥石流等地质灾害。为解决这些难题,应采用合适的管材和施工工艺。例如,选用耐腐蚀、高强度的管材,采用定向钻穿越等非开挖施工技术,可减少对山体的破坏,降低施工难度和风险。

山地地形管道铺设难题

山地地形地质灾害风险

地质灾害风险

山地地区在降雨量大时,山体滑坡、泥石流等地质灾害频发。这些灾害会掩埋、冲毁排水设施,致使排水系统瘫痪。同时,地质灾害还会改变地形地貌,影响排水路径和水流方向,给排水系统的规划和设计带来极大困难。为降低地质灾害风险,需加强对山地地质情况的监测和评估,建立完善的预警机制。采取植树造林、修建挡土墙等地质灾害防治措施,增强山体稳定性,保护排水设施安全。

平原地形排水优势

水流速度平缓

平原地形地势平坦,水流在地表流动时速度较为平缓。这种平缓的水流不会对排水设施造成较大冲击,有利于排水系统的稳定运行。而且,平缓的水流携带的泥沙和杂物较少,降低了排水管道堵塞的风险。为充分利用这一优势,可适当减小排水管道的管径,降低建设成本。同时,可优化排水系统布局,提高排水效率。

管道铺设便利

平原地区地形条件优越,有利于排水管道的直线铺设。直线铺设可减少管道的弯头和分支,降低水流阻力,提高排水效率。此外,在平原地区铺设排水管道施工难度较小,工期较短,能够更快地完成排水系统的建设。为进一步提高管道铺设的便利性,可采用装配式排水管道,提前预制管道部件,现场组装,提高施工速度和质量。

平原地形管道铺设便利

土壤渗透作用

平原地区的土壤通常具有较好的渗透性。降雨后,部分雨水可通过土壤渗透到地下,补充地下水,减少地表径流量。土壤的渗透作用还能对雨水进行自然净化,降低雨水的污染程度。为增强土壤的渗透作用,可采用透水性铺装材料,如透水砖、透水混凝土等,增加雨水的渗透面积。同时,可建设雨水花园、下沉式绿地等设施,促进雨水的渗透和收集。

平原地形土壤渗透作用

沿海地形排水特点

潮水顶托影响

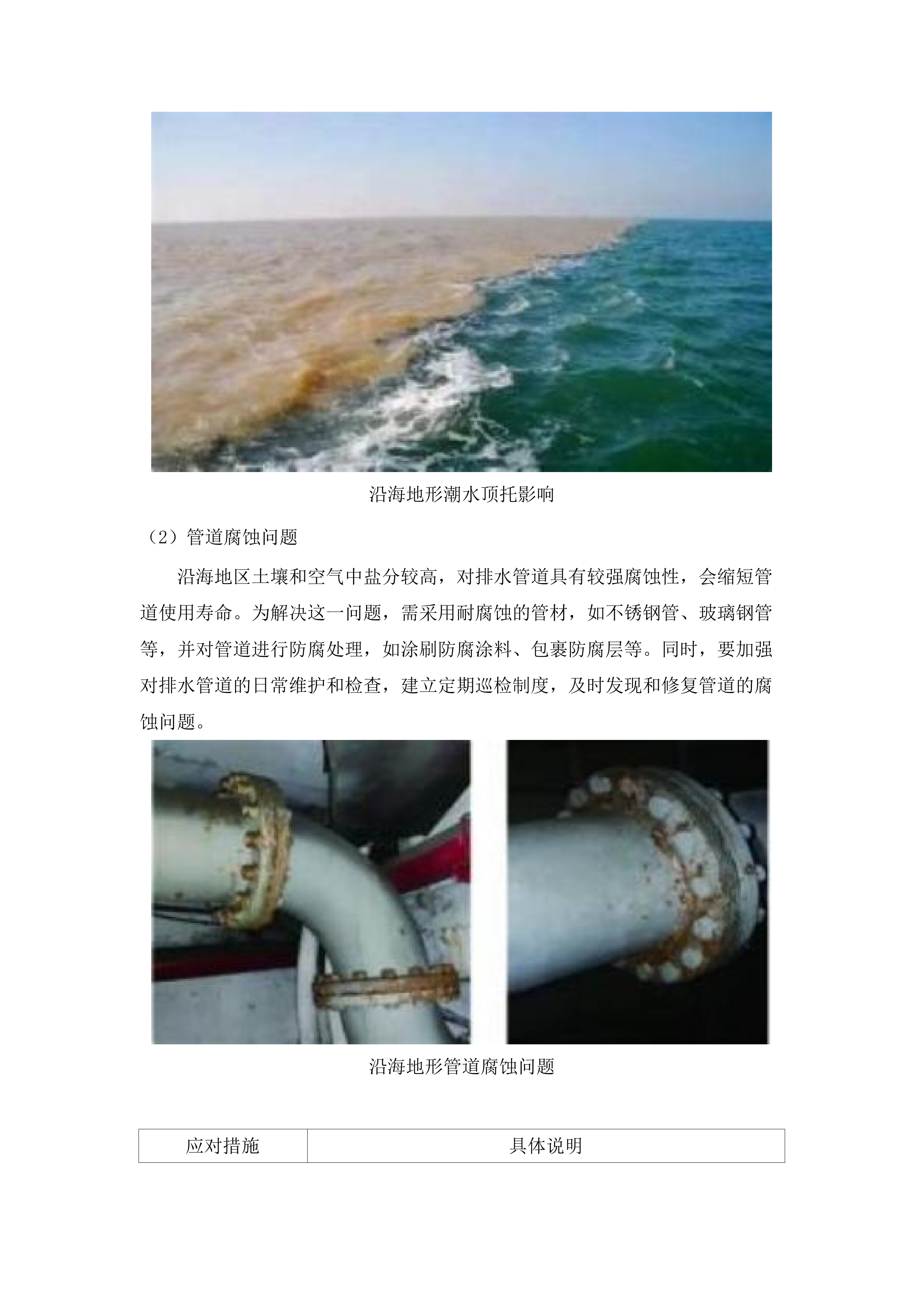

在潮水上涨时,海水会倒灌进入排水系统,使排水管道内水位升高,增加排水阻力,甚至导致排水不畅。为应对潮水顶托影响,需设置防潮闸、排涝泵站等设施。在潮水上涨时,关闭防潮闸可阻止海水倒灌,启动排涝泵站将积水及时排出。此外,还需合理规划排水管道的高程和坡度,确保排水系统在潮水顶托的情况下仍能正常运行。

沿海地形潮水顶托影响

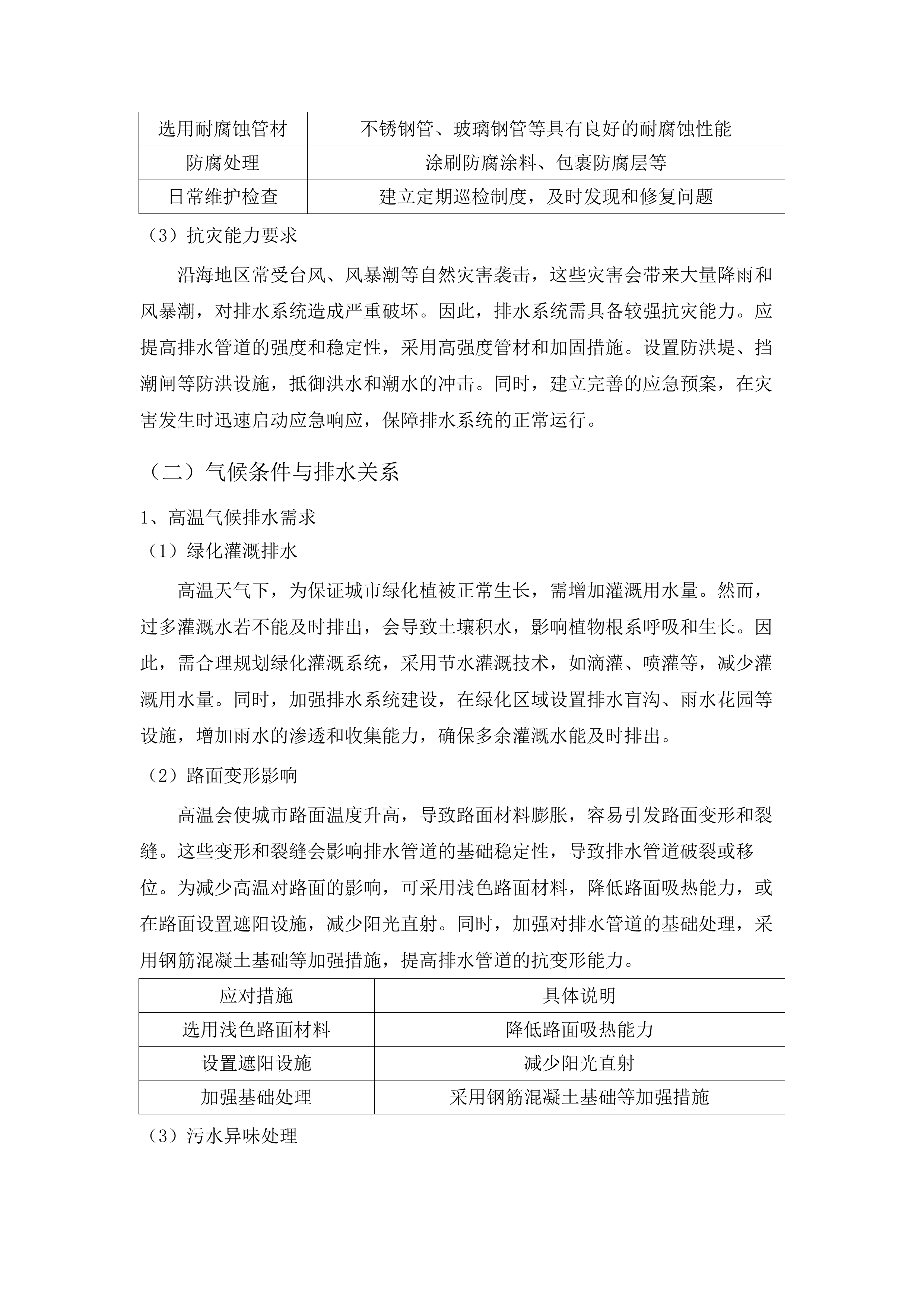

管道腐蚀问题

沿海地区土壤和空气中盐分较高,对排水管道具有较强腐蚀性,会缩短管道使用寿命。为解决这一问题,需采用耐腐蚀的管材,如不锈钢管、玻璃钢管等,并对管道进行防腐处理,如涂刷防腐涂料、包裹防腐层等。同时,要加强对排水管道的日常维护和检查,建立定期巡检制度,及时发现和修复管道的腐蚀问题。

沿海地形管道腐蚀问题

应对措施

具体说明

选用耐腐蚀管材

不锈钢管、玻璃钢管等具有良好的耐腐蚀性能

防腐处理

涂刷防腐涂料、包裹防腐层等

日常维护检查

建立定期巡检制度,及时发现和修复问题

抗灾能力要求

沿海地区常受台风、风暴潮等自然灾害袭击,这些灾害会带来大量降雨和风暴潮,对排水系统造成严重破坏。因此,排水系统需具备较强抗灾能力。应提高排水管道的强度和稳定性,采用高强度管材和加固措施。设置防洪堤、挡潮闸等防洪设施,抵御洪水和潮水的冲击。同时,建立完善的应急预案,在灾害发生时迅速启动应急响应,保障排水系统的正常运行。

气候条件与排水关系

高温气候排水需求

绿化灌溉排水

高温天气下,为保证城市绿化植被正常生长,需增加灌溉用水量。然而,过多灌溉水若不能及时排出,会导致土壤积水,影响植物根系呼吸和生长。因此,需合理规划绿化灌溉系统,采用节水灌溉技术,如滴灌、喷灌等,减少灌溉用水量。同时,加强排水系统建设,在绿化区域设置排水盲沟、雨水花园等设施,增加雨水的渗透和收集能力,确保多余灌溉水能及时排出。

路面变形影响

高温会使城市路面温度升高,导致路面材料膨胀,容易引发路面变形和裂缝。这些变形和裂缝会影响排水管道的基础稳定性,导致排水管道破裂或移位。为减少高温对路面的影响,可采用浅色路面材料,降低路面吸热能力,或在路面设置遮阳设施,减少阳光直射。同时,加强对排水管道的基础处理,采用钢筋混凝土基础等加强措施,提高排水管道的抗变形能力。

应对措施

具体说明

选用浅色路面材料

降低路面吸热能力

设置遮阳设施

减少阳光直射

加强基础处理

采用钢筋混凝土基础等加强措施

污水异味处理

高温环境下,污水中有机物分解速度加快,易产生异味和有害气体,如硫化氢、氨气等,对周围环境和居民健康造成影响。为解决这一问题,需加强排水系统的通风和除臭设施建设,如设置通风井、除臭装置等,及时排出污水中的异味和有害气体。同时,对污水进行预处理,采用生物处理、化学处理等方法,降低污水中有机物含量,减少异味和有害气体的产生。

低温气候排水挑战

管道冻裂风险

当气温低于0℃时,排水管道内的水会结冰,体积膨胀,导致管道破裂,尤其是在弯头、三通等部位更容易发生冻裂现象。为防止管道冻裂,需对排水管道进行保温处理,如包裹保温材料、设置伴热电缆等。在低温天气来临前,对排水系统进行全面检查和维护,确保管道内的水能够正常流动,避免积水结冰。

污水流动受阻

低温会使污水的粘度增加,流动性变差,容易在排水管道内形成沉淀物,导致管道堵塞。为保证污水正常流动,需对排水管道进行定期疏通和清理,建立定期清淤制度。可以在排水管道内设置搅拌装置,增加污水的流动性,减少沉淀物的形成。

处理设施保温

低温环境下,污水处理设施的微生物活性会降低,导致处理效果下降。为保证污水处理设施的正常运行,需对其进行保温处理,如设置保温罩、加热设备等,维持处理设施的适宜温度。同时,合理调整污水处理工艺参数,增加处理时间和药剂投加量,提高处理效果。加强对污水处理设施的运行管理,及时监测处理效果,根据实际情况进行调整和优化。

湿润气候排水压力

内涝风险应对

湿润气候下,降雨频繁且降雨量较大,短时间内易形成大量地表径流,超过排水系统的排水能力,导致城市内涝。为应对内涝风险,需加强排水系统的建设和改造,提高排水管道的管径和坡度,增加排水泵站的数量和功率,提升排水系统的排水能力。建设雨水调蓄设施,如雨水池、蓄水池等,在降雨量大时储存雨水,缓解排水系统的压力。

地面沉降影响

湿润环境下,土壤含水量高,容易导致地面沉降。地面沉降会使排水管道发生变形和移位,影响排水系统的正常运行。因此,需加强对地面沉降的监测和预警,建立地面沉降监测网络,及时掌握沉降情况。采取加固地基、调整排水管道高程等措施进行防治,在排水系统设计和建设中,充分考虑地面沉降因素,预留一定的沉降空间,保证排水系统的稳定性。

污水处理要求

湿润气候有利于细菌和微生物的生长繁殖,污水中有机物分解速度加快,会产生更多污染物和有害气体。为提高污水处理效果,需加强污水处理设施的建设和运行管理,采用先进的污水处理工艺,如生物处理、化学处理等。加强对污水处理设施的监测和维护,建立实时监测系统,及时调整工艺参数,保证处理设施的正常运行。

降雨分布影响分析

降雨强度排水压力

内涝灾害风险

当降雨强度超过排水系统设计标准时,大量雨水无法及时排出,会在城市低洼地区积聚,形成内涝灾害。内涝会淹没道路、房屋等,严重影响城市正常运行和居民生活安全。为降低内涝灾害风险,需加强排水系统的建设和改造,提高排水能力。同时,加强城市防洪排涝规划,合理设置雨水调蓄设施,如雨水塘、湿地等,增加雨水储存和调节能力。

设施冲刷损坏

高强度降雨产生的强大水流会对排水管道、沟渠等设施造成较大冲刷力,可能导致管道破裂、沟渠坍塌等损坏。为加强排水设施的加固和维护,应采用高强度的管材和结构设计,提高设施的抗冲刷能力。定期对排水设施进行检查和维修,建立定期巡检和维护制度,及时发现和修复损坏部位。

管道堵塞问题

高强度降雨会携带大量泥沙、树叶、垃圾等杂物进入排水系统,这些杂物容易在管道内堆积,造成管道堵塞。为防止管道堵塞,需在排水口设置格栅、滤网等拦截装置,减少杂物进入管道的数量。加强对排水系统的日常清理和维护,建立定期清淤和疏通制度,确保排水畅通。

应对措施

具体说明

设置拦截装置

在排水口设置格栅、滤网等

日常清理维护

建立定期清淤和疏通制度

降雨时长排水影响

地表径流增加

长时间降雨会使土壤逐渐饱和,雨水无法下渗,只能形成地表径流。随着降雨时间延长,地表径流量不断增加,可能超过排水系统的排水能力,导致城市内涝。为应对这一问题,需加强排水系统的建设和改造,提高排水能力。增加雨水调蓄设施,如雨水池、蓄水池等,储存多余的雨水,缓解排水压力。

地下水位上升

长时间降雨会使地下水位逐渐上升,当地下水位高于排水管道时,会对排水管道造成外压,可能导致管道破裂或变形,影响排水系统正常运行。为防止地下水位上升对排水管道造成影响,需加强对地下水位的监测,建立地下水位监测系统。采取必要的排水措施,如设置排水井、排水泵等,降低地下水位。

设备故障风险

长时间降雨会使排水系统长时间处于高负荷运行状态,排水泵站、管道等设备容易出现故障和损坏。为降低设备故障风险,需加强对排水设备的日常维护和保养,建立定期维护保养制度。定期检查设备的运行状况,及时更换老化和损坏的部件。建立备用设备和应急电源,在设备出现故障时能够及时切换,保证排水系统的正常运行。

降雨区域排水差异

排水需求不同

降雨较多的区域,如山区迎风坡、沿海地区等,地表径流量大,需要更强的排水能力来及时排除雨水。而降雨较少的区域,如内陆干旱地区、山区背风坡等,排水需求相对较低。在进行排水系统规划时,需根据不同区域的降雨情况,合理确定排水管道的管径、坡度和排水泵站的功率等参数,以满足各区域的排水需求。

排水标准调整

根据降雨区域的差异,对排水标准进行适当调整,可提高排水系统的经济性和合理性。在降雨较多的区域,采用较高的排水标准,确保排水系统能够满足排水需求;在降雨较少的区域,采用较低的排水标准,降低建设成本。但需注意,排水标准的调整要在保证排水安全的前提下进行,不能过度降低排水标准,以免影响排水系统的正常运行。

系统布局规划

降雨区域的差异会影响排水系统的布局和规划。在降雨较多的区域,需增加排水管道和排水泵站的数量,合理设置雨水调蓄设施;在降雨较少的区域,可以适当减少排水设施的建设。同时,要考虑不同区域之间的排水联系,确保雨水能够顺畅排出。通过合理的系统布局规划,可以提高排水系统的整体效率和可靠性。

地理环境对污水处理作用

地形地貌处理差异

山地处理挑战

山地地区污水收集和输送需克服地形高差影响,通常需要建设多级提升泵站,这大大增加了建设和运行成本。而且,山地地形复杂,污水管道铺设难度大,还容易受到山体滑坡、泥石流等地质灾害影响。为应对这些挑战,可采用分散式污水处理模式,减少污水输送距离,降低建设和运行成本。同时,加强对污水管道的防护,采取加固、防腐等措施。

挑战

应对措施

地形高差影响

建设多级提升泵站

管道铺设难度大

采用分散式污水处理模式

地质灾害影响

加强管道防护,采取加固、防腐等措施

平原处理优势

平原地区地势平坦,污水收集和输送方便,管道铺设成本低。可采用集中式污水处理模式,建设大型污水处理厂,提高污水处理效率和规模效益。在平原地区进行污水处理设施的建设和运行管理相对容易,维护成本较低。同时,可充分利用平原地区的土地资源,合理布局污水处理设施。

沿海处理要求

沿海地区污水处理需考虑海水倒灌和盐分腐蚀问题。海水倒灌会使污水中盐分增加,对污水处理设备和工艺造成影响。需采用耐腐蚀的管材和设备,如不锈钢管、玻璃钢设备等,并对污水处理工艺进行优化,提高对盐分的耐受性。此外,还需考虑潮汐影响,合理安排污水处理设施的运行时间和排水方式。

气候条件处理影响

高温处理优势

高温气候下,污水中微生物活性增强,有机物分解速度加快,可提高污水处理效率。在高温环境下,可适当减少污水处理药剂的投加量,降低运行成本。但需注意,高温气候下污水处理设施的散热问题需重视,避免设备因过热而损坏。可采取设置散热装置、加强通风等措施,确保设备正常运行。

低温处理挑战

低温气候会使污水粘度增加,流动性变差,微生物活性降低,导致污水处理效果下降。为保证低温环境下污水处理正常运行,需对污水处理设施进行保温处理,如设置保温罩、加热设备等。还可采用特殊的低温微生物菌种,提高微生物在低温环境下的活性。

挑战

应对措施

污水粘度增加

对污水处理设施进行保温处理

微生物活性降低

采用特殊低温微生物菌种

湿润处理要求

湿润气候下,空气中湿度大,易滋生细菌和霉菌,对污水处理设施的防腐和防潮要求提高。需对污水处理设施进行防腐处理,如涂刷防腐涂料、采用耐腐蚀材料等,并加强设施的通风和除湿,保持设施内部干燥。定期对污水处理设施进行检查和维护,及时发现和处理设备的腐蚀和损坏问题。

降雨分布处理关联

水量增加挑战

降雨量大的地区,地表径流量增加,更多雨水通过雨水管道或合流管道进入污水处理系统,导致污水量大幅增加。污水处理厂需具备足够处理能力,以应对污水量增加。否则,可能导致污水外溢,造成环境污染。为应对这一挑战,需对污水处理厂进行扩建或升级改造,提高处理能力。同时,优化污水处理工艺,提高处理效率。

雨污混合影响

降雨强度大时,雨水可能通过雨水口或管道缝隙混入污水管道,形成雨污混合水。雨污混合水的水质和水量变化较大,增加了污水处理难度。其中含有的大量泥沙、杂物和有机物,会对污水处理设备和工艺造成冲击,影响处理效果。为减少雨污混合影响,需加强雨水和污水管道的分流改造,设置截流井等设施,减少雨水混入污水管道的量。

水量不均问题

降雨分布不均可能导致部分地区污水量不足,污水处理设施无法满负荷运行,影响处理效率和经济效益。可通过调整污水管网的布局和运行方式,将污水从污水量充足的地区输送到污水量不足的地区,提高污水处理设施的利用率。还可采用分散式污水处理模式,在污水量不足的地区建设小型污水处理设施,解决污水处理问题。

问题

应对措施

污水量不足

调整污水管网布局和运行方式

提高设施利用率

采用分散式污水处理模式

排水系统建设水平梳理

国家政策下建设状况

国务院意见影响评估

依据《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》,评估广东省各地市排水系统在预防内涝方面的建设成果。分析各地市对意见中相关要求的落实程度,如排水管网建设标准是否提升、排涝设施配备是否完善等。通过实地考察与数据统计,详细了解各地市排水系统的实际情况,包括排水管网的管径、材质、布局等,以及排涝泵站的数量、功率、运行状况等。对比不同城市在响应国家政策时的建设速度和质量差异,找出建设较为突出和滞后的城市。评估政策对城市排水系统长期规划和建设方向的引导作用,是否促使各地市优化排水布局,提高排水系统的整体效能。

城市内涝治理

排水管网建设

对建设较为突出的城市进行深入研究,总结其成功经验和有效做法,为其他城市提供借鉴。同时,对建设滞后的城市进行重点关注,分析其存在的问题和困难,提出针对性的建议和解决方案。进一步加强对国家政策的宣传和解读,提高各地市对城市内涝治理工作的重视程度,确保政策要求得到有效落实。加强对各地市排水系统建设的监督和管理,建立健全考核机制,推动各地市不断提高排水系统的建设水平和运行管理能力。

持续跟踪国家政策的实施效果,及时调整和完善相关措施,确保城市排水系统能够适应城市发展和气候变化的需要。加强与相关部门的沟通和协作,形成工作合力,共同推进城市内涝治理工作。鼓励各地市积极探索创新,采用新技术、新材料、新工艺,提高排水系统的建设质量和运行效率。加强对公众的宣传和教育,提高公众的环保意识和参与意识,共同营造良好的城市排水环境。

加强对排水系统建设项目的质量监管,确保项目按照设计要求和施工规范进行建设。建立健全排水系统的运行维护管理机制,加强对排水设施的日常巡查和维护,及时发现和解决问题。加强对城市内涝灾害的监测和预警,提高应急处置能力,最大限度地减少内涝灾害对城市造成的损失。加强对排水系统建设和管理的资金投入,保障项目的顺利实施和排水系统的正常运行。

加强与科研机构和高校的合作,开展排水系统相关技术的研究和开发,提高排水系统的科技含量和创新能力。加强对排水系统建设和管理人才的培养和引进,提高从业人员的专业素质和业务能力。加强对排水系统建设和管理的信息化建设,建立健全排水系统的数据库和信息平台,提高管理的科学化、精细化水平。加强对排水系统建设和管理的国际交流与合作,学习借鉴国外先进经验和技术,推动我国城市排水系统建设和管理水平的不断提高。

污染防治政策引导

结合《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,分析其对广东省城镇排水系统建设的环保要求。评估各地市在排水系统中对污水排放控制、水质提升等方面的建设成效。通过对污水排放口的监测和分析,了解各地市污水排放的达标情况,以及对周边水体环境的影响。分析各地市在污水处理设施建设、污水管网改造等方面的投入和进展,评估其对污水收集和处理能力的提升效果。研究政策是否推动了各地市排水系统与污水处理系统的协同建设,提高整体污染防治能力。

污染防治

对政策推动下取得显著成效的城市进行总结和推广,为其他城市提供参考。同时,对建设进展缓慢的城市进行督促和指导,帮助其解决存在的问题和困难。进一步加强对污染防治政策的宣传和贯彻,提高各地市对排水系统环保要求的认识和理解,确保政策要求得到严格执行。加强对各地市排水系统建设的环境监管,建立健全环境监测和评估机制,及时发现和解决环境问题。

持续推进排水系统与污水处理系统的协同建设,加强污水管网与污水处理厂的衔接和配套,提高污水收集和处理的效率。加强对雨水径流的管理和控制,采取源头减排、过程控制、末端治理等措施,减少雨水径流对水体环境的污染。加强对工业废水和生活污水的分类处理和资源化利用,提高水资源的利用效率。加强对排水系统建设和管理的科技创新,推广应用先进的污水处理技术和设备,提高排水系统的环保性能。

加强对排水系统建设项目的环境影响评价,确保项目符合环保要求。建立健全排水系统的环境风险防控机制,加强对突发环境事件的应急处置能力。加强对公众的环保宣传和教育,提高公众的环保意识和参与意识,共同营造良好的城市排水环境。加强与相关部门的协作和配合,形成工作合力,共同推进污染防治工作。

加强对排水系统建设和管理的资金支持,保障项目的顺利实施和排水系统的正常运行。加强对排水系统建设和管理人才的培养和引进,提高从业人员的环保意识和业务能力。加强对排水系统建设和管理的信息化建设,建立健全环境监测和管理信息平台,提高管理的科学化、精细化水平。加强对排水系统建设和管理的国际交流与合作,学习借鉴国外先进经验和技术,推动我国城镇排水系统建设和管理水平的不断提高。

三年行动方案成效

依据《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》,评估广东省各地市在排水系统与污水处理协同方面的建设成果。分析各地市排水管网的改造和完善情况,是否有效提高了污水收集率。通过对污水收集量和处理量的统计分析,评估排水管网改造对污水收集率的提升效果。研究行动方案对各地市排水系统管理体制和运营模式的影响,是否促进了规范化和专业化。

对行动方案实施效果显著的城市进行深入调研,总结其成功经验和有效做法,为其他城市提供借鉴。同时,对实施效果不理想的城市进行重点关注,分析其存在的问题和困难,提出针对性的建议和解决方案。进一步加强对三年行动方案的宣传和贯彻,提高各地市对排水系统提质增效工作的重视程度,确保方案要求得到有效落实。加强对各地市排水系统建设的监督和管理,建立健全考核机制,推动各地市不断提高排水系统的建设水平和运行管理能力。

持续推进排水系统与污水处理系统的协同发展,加强污水管网与污水处理厂的衔接和配套,提高污水收集和处理的效率。加强对排水系统的运行维护管理,建立健全运行维护管理制度和标准,确保排水系统的正常运行。加强对排水系统建设和管理的科技创新,推广应用先进的排水技术和设备,提高排水系统的运行效率和可靠性。加强对公众的宣传和教育,提高公众的环保意识和参与意识,共同营造良好的城市排水环境。

加强对排水系统建设项目的质量监管,确保项目按照设计要求和施工规范进行建设。建立健全排水系统的运行监测和评估机制,及时发现和解决排水系统运行中存在的问题。加强对排水系统建设和管理的资金投入,保障项目的顺利实施和排水系统的正常运行。加强对排水系统建设和管理人才的培养和引进,提高从业人员的专业素质和业务能力。

加强与相关部门的沟通和协作,形成工作合力,共同推进排水系统提质增效工作。鼓励各地市积极探索创新,采用市场化、社会化等多种方式,解决排水系统建设和管理中的资金、技术等难题。加强对排水系统建设和管理的信息化建设,建立健全排水系统运行管理信息平台,提高管理的科学化、精细化水平。加强对排水系统建设和管理的国际交流与合作,学习借鉴国外先进经

《广东省城镇排水与污水处理“十五五”规划》和城市黑臭水体治理“一对一”帮扶(二次).docx