吉林工商学院新校区建设项目--验收及改造项目一包投标方案

第一章 抗震鉴定方案

5

第一节 抗震鉴定总体方案

5

一、 安全与抗震双重鉴定目标

5

二、 分阶段分区域实施策略

21

第二节 项目实施依据标准

34

一、 建筑抗震核心规范

34

二、 结构检测技术依据

45

第三节 项目实施检测方法

59

一、 混凝土结构检测技术

59

二、 砌体结构检测方法

73

三、 钢结构检测措施

81

第四节 项目实施流程

103

一、 前期准备阶段工作

103

二、 现场检测实施步骤

113

三、 后期分析与报告编制

132

第五节 项目实施技术可行性

144

一、 复杂结构检测方案

144

二、 高效实施保障措施

162

第二章 质量保证及技术措施

174

第一节 质量管理体系

174

一、 质量目标设定

174

二、 质量控制节点划分

186

三、 三级校审制度实施

210

第二节 技术人员分工

227

一、 技术负责人配置

227

二、 结构检测工程师分工

239

三、 检测员团队管理

256

四、 质量监督员设置

274

第三节 质量问题处理

291

一、 质量问题分类标准

291

二、 问题响应处理机制

300

三、 整改方案制定实施

310

四、 质量问题台账管理

331

第四节 质量监督机制

340

一、 质量监督小组组建

340

二、 监督计划制定执行

359

三、 第三方比对检测实施

373

四、 质量例会召开规范

383

第五节 质量反馈机制

391

一、 反馈渠道建立

391

二、 问题响应处理规范

405

三、 质量反馈报告编制

417

四、 持续改进机制建立

437

第三章 重难点应对措施

449

第一节 抗震薄弱环节

449

一、 墙体开裂排查流程

449

二、 构件老化评估方法

466

第二节 核心难点分析

481

一、 老旧房屋结构复杂性

481

二、 减震装置安装限制

494

第三节 减震技术方案

508

一、 隔震支座选型标准

508

二、 阻尼器布置方案

532

第四节 现场实施难点应对

545

一、 检测设备搬运方案

545

二、 人员操作空间优化

561

第五节 风险预判与应急

568

一、 结构失稳风险防控

568

二、 应急处理流程设计

579

第四章 安全保证措施

585

第一节 安全监管体制

585

一、 安全监管组织架构

585

二、 施工环节安全管控

604

第二节 安全教育方案

620

一、 分层次安全培训计划

620

二、 分阶段安全教育安排

646

第三节 安全源头控制

651

一、 设备进场验收管理

651

二、 危险源识别与评估

669

第四节 安全检查流程

686

一、 定期安全检查制度

686

二、 专项安全检查实施

703

第五节 安全应急措施

717

一、 安全事故应急预案

717

二、 应急演练组织实施

726

第五章 时间节点保证措施

747

第一节 资源有限期限最短

747

一、 资源优先级调配机制

747

二、 27栋建筑区域任务划分

763

三、 弹性工作制实施

771

第二节 期限固定资源均衡

782

一、 90天五阶段划分

782

二、 资源均衡投入计划

793

三、 阶段任务评估机制

800

第三节 成果文件转化程度

814

一、 标准化成果输出流程

814

二、 报告初稿快速生成

824

三、 多级校审流程设置

833

四、 纸质版报告提交

837

第四节 执行建议先进性

845

一、 BIM技术结构数据建模

846

二、 无人机辅助检测应用

856

三、 便携式智能检测设备

870

四、 结构健康监测系统引入

879

第五节 改进方面有效性

888

一、 项目进度日报制度

888

二、 质量进度双控机制

894

三、 应急资源储备库

910

四、 进度预警机制建立

920

第六章 服务承诺

934

第一节 服务响应时效

934

一、 全天候响应机制构建

934

二、 现场服务时效承诺

944

第二节 免费复检服务

961

一、 复检服务范围界定

961

二、 复检时效保障措施

973

第三节 驻场技术支持

981

一、 驻场人员配置标准

981

二、 技术支持服务内容

997

第四节 报告版本优化服务

1014

一、 报告修改服务承诺

1014

二、 报告质量规范把控

1022

第五节 后续技术咨询

1031

一、 咨询服务期限保障

1031

二、 咨询服务内容范围

1036

抗震鉴定方案

抗震鉴定总体方案

安全与抗震双重鉴定目标

教学实验楼安全评估

建筑结构完整性评估

墙体裂缝检查

对教学实验楼墙体表面展开全面检查,仔细查看是否存在裂缝。一旦发现裂缝,精准记录其位置、长度、宽度和走向等关键信息。接着深入分析裂缝产生的原因,考虑可能是由于基础沉降、温度变化、施工质量等因素导致。根据分析结果,判断裂缝是否对结构安全造成影响。若裂缝较为轻微,未影响结构安全,可采取表面修补等措施;若裂缝严重,对结构安全构成威胁,则需制定更为复杂的加固处理方案,以确保教学实验楼的结构稳定性。

墙体裂缝检查

基础沉降检测

采用专业的测量仪器,如水准仪、全站仪等,对教学实验楼的基础进行沉降观测。按照科学的观测频率,定期记录基础的沉降数据。通过对这些数据的分析,判断沉降趋势是否稳定。若沉降数据呈现均匀且缓慢的变化,且在允许范围内,说明沉降趋势稳定;若发现沉降数据异常,如沉降速率突然增大、不均匀沉降等情况,及时采取加固措施。加固措施可包括基础注浆、增加桩基础等,以确保楼体的安全,避免因基础沉降问题导致楼体倾斜、开裂等严重后果。

承重构件评估

运用先进的检测技术,对梁、柱等承重构件的混凝土强度进行检测。通过回弹法、超声法等无损检测方法,初步评估其实际承载能力。同时,仔细检查承重构件的钢筋配置是否符合设计要求,查看有无锈蚀、变形等情况。对于钢筋锈蚀的部位,分析锈蚀程度对承载能力的影响。根据检测结果,对承重构件的安全性进行评级,分为安全、基本安全、有安全隐患、危险等不同等级。针对不同等级的承重构件,提出相应的处理建议,如对于安全等级较高的构件,可继续正常使用;对于有安全隐患的构件,进行修复或加固;对于危险构件,及时拆除更换。

消防安全设施检查

消防设施完整性检查

对教学实验楼内的消防设施进行逐一检查,确保其完整性。检查消防栓的阀门是否灵活,能够顺利开启和关闭;查看水带是否完好,有无破损、漏水现象;检查水枪是否正常,喷射效果是否符合要求。同时,仔细查看灭火器的压力是否正常,通过压力表进行判断;检查保质期是否有效,对于过期的灭火器及时进行更换。对火灾自动报警系统进行灵敏度测试,模拟火灾场景,验证系统是否能够及时发现火灾隐患并发出警报。对于存在问题的消防设施,及时进行维修或更换,确保其在紧急情况下能够正常发挥作用。

消防设施完整性检查

消防设施运行测试

对教学实验楼的消防设施进行实际操作测试,验证其功能是否正常。模拟火灾发生时的情况,对消防栓、灭火器等进行实际使用测试,检查其出水压力、灭火效果等是否符合标准。同时,模拟火灾场景,测试火灾自动报警系统的响应速度和报警准确性。在测试过程中,记录各项测试结果,包括测试时间、测试人员、测试情况等。对于发现的问题,如消防设施出水压力不足、报警系统误报等,及时进行分析和处理。对存在故障的消防设施,安排专业人员进行维修,确保其在实际火灾发生时能够可靠运行。

消防设施运行测试

疏散通道畅通评估

全面检查教学实验楼内的疏散通道,确保其畅通无阻。查看通道内是否被杂物堆积,如桌椅、杂物箱等,若发现有障碍物,及时进行清理。检查疏散指示标志和应急照明是否正常工作,通过手动测试和模拟停电等方式进行验证。确保疏散指示标志清晰可见,能够为人员疏散提供明确的指引;应急照明在停电情况下能够及时亮起,且亮度满足疏散要求。制定科学合理的疏散预案,定期组织师生进行疏散演练,提高师生在紧急情况下的应急逃生能力。演练过程中,观察师生的疏散情况,发现问题及时进行改进。

疏散通道畅通评估

电气系统安全性评估

电气线路检查

查看电气线路的绝缘层是否完好,有无破损、老化现象。仔细检查线路的连接是否牢固,查看接头处有无松动、虚接情况。对于存在安全隐患的电气线路,及时进行更换或维修。为了更清晰地呈现检查情况,特制定以下表格:

电气线路检查

检查项目

检查方法

检查结果

处理措施

绝缘层状况

外观检查、绝缘电阻测试

XXX

XXX

线路连接情况

手动检查、通电测试

XXX

XXX

线路老化程度

观察外观、查阅资料

XXX

XXX

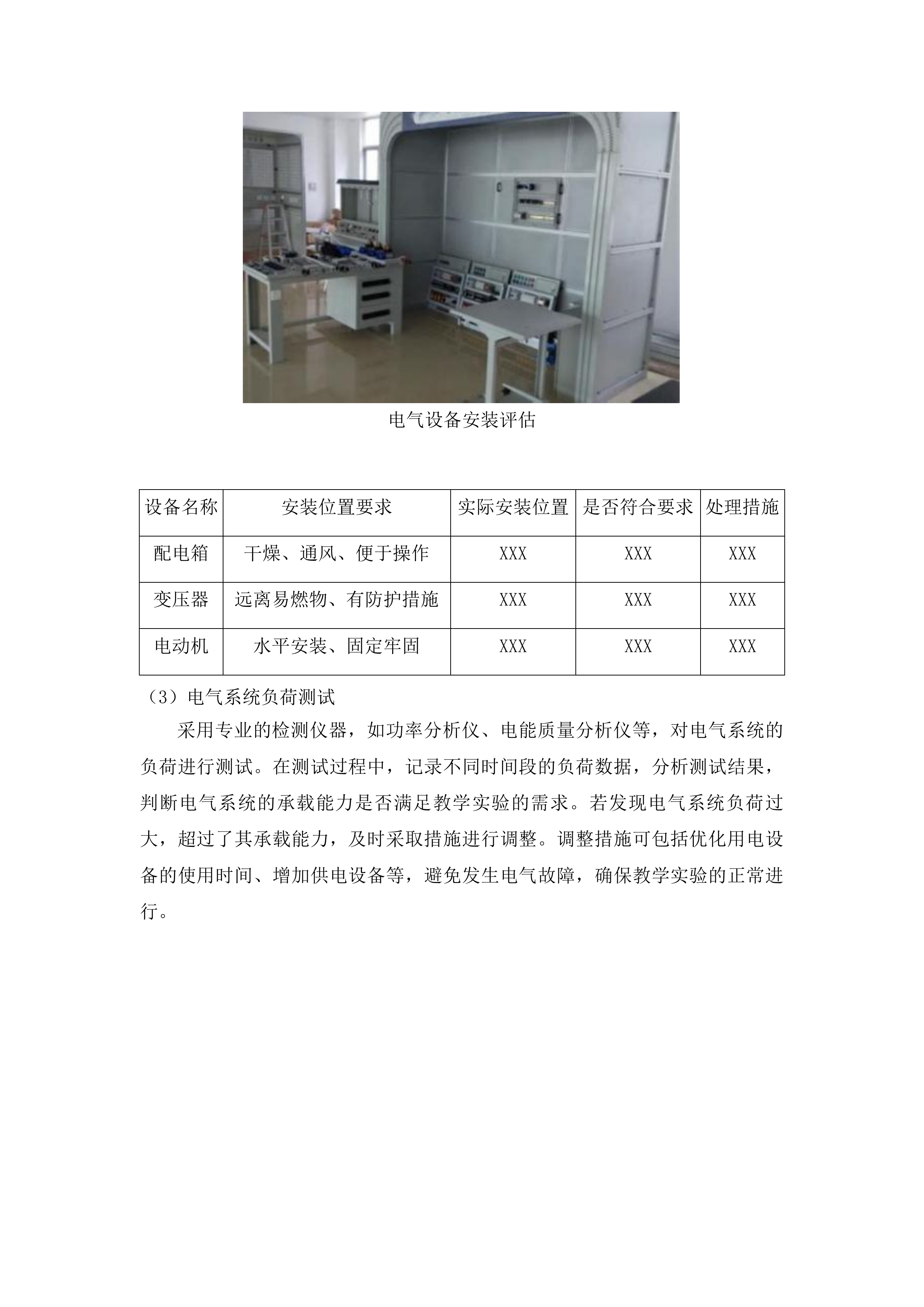

电气设备安装评估

检查电气设备的安装位置是否符合规范要求,确保便于操作和维护。查看电气设备的接地是否良好,通过接地电阻测试等方法进行验证,确保人员和设备的安全。对于不符合安装要求的电气设备,进行调整或重新安装。以下是相关检查内容的表格:

电气设备安装评估

设备名称

安装位置要求

实际安装位置

是否符合要求

处理措施

配电箱

干燥、通风、便于操作

XXX

XXX

XXX

变压器

远离易燃物、有防护措施

XXX

XXX

XXX

电动机

水平安装、固定牢固

XXX

XXX

XXX

电气系统负荷测试

采用专业的检测仪器,如功率分析仪、电能质量分析仪等,对电气系统的负荷进行测试。在测试过程中,记录不同时间段的负荷数据,分析测试结果,判断电气系统的承载能力是否满足教学实验的需求。若发现电气系统负荷过大,超过了其承载能力,及时采取措施进行调整。调整措施可包括优化用电设备的使用时间、增加供电设备等,避免发生电气故障,确保教学实验的正常进行。

行政办公楼抗震检测

结构抗震性能评估

结构设计参数分析

详细查阅行政办公楼的设计图纸,全面了解结构的类型、高度、抗震等级等设计参数。将这些设计参数与现行的抗震设计规范进行对比,评估结构的设计是否符合要求。对于设计不符合规范的部位,进行详细记录和分析,考虑可能是由于设计年代较早、规范更新等原因导致。根据分析结果,判断这些不符合规范的部位对结构抗震性能的影响程度。对于影响较小的部位,可提出适当的加固建议;对于影响较大的部位,制定更为详细的改造方案,以提高结构的抗震性能。

结构抗震性能评估

结构薄弱部位检测

对行政办公楼的楼梯间、电梯井、山墙等薄弱部位进行重点检测。检查这些部位的结构连接是否牢固,查看构件是否存在损伤,如裂缝、变形等。为了更系统地记录检测情况,制定如下表格:

薄弱部位

检测项目

检测方法

检测结果

处理建议

楼梯间

结构连接、构件损伤

外观检查、仪器检测

XXX

XXX

电梯井

结构稳定性、墙体裂缝

超声检测、外观检查

XXX

XXX

山墙

墙体强度、连接情况

回弹法、拉拔试验

XXX

XXX

根据检测结果,对薄弱部位的抗震性能进行评估,并提出相应的加固措施,如增加构造柱、加固连接部位等。

结构加固建议

根据结构抗震性能评估结果,针对存在的问题提出具体的加固建议。综合考虑结构的实际情况和加固效果,选择合适的加固方法,如粘贴碳纤维布、加大截面等。对于不同的加固方法,详细说明其施工工艺和注意事项。制定详细的加固施工方案,明确施工流程、施工时间、施工人员等。在施工过程中,加强质量控制和安全管理,确保加固工作的质量和安全。加固完成后,进行再次检测和评估,验证加固效果是否达到预期目标。

构件抗震能力检测

构件强度检测

采用回弹法、超声法等无损检测方法,对梁、柱、墙等构件的混凝土强度进行检测。对于无损检测结果存在疑问的部位,采用钻芯取样等局部破损检测方法进行验证。通过检测获取构件的实际强度数据,将其与设计要求进行对比,评估构件的实际强度是否满足设计要求。若检测结果表明构件强度不足,分析强度不足的原因,考虑可能是由于混凝土配合比不当、施工质量问题等导致。根据分析结果,提出相应的处理建议,如加固、更换构件等。

构件抗震能力检测

构件变形检测

使用专业的测量仪器,如水准仪、经纬仪等,检测构件的变形情况,如梁的挠度、柱的倾斜度等。在检测过程中,按照规定的测量方法和频率进行操作,确保测量数据的准确性。分析构件变形的原因,考虑可能是由于荷载作用、基础沉降、地震作用等因素导致。判断构件变形是否对结构的抗震性能产生影响,若变形较小且不影响结构的整体稳定性,可继续观察;若变形较大,对结构的抗震性能产生不利影响,及时采取措施进行处理。处理措施可包括加固构件、调整荷载分布等。

构件抗震承载能力评估

根据构件的强度和变形检测结果,结合结构的受力情况,运用专业的结构分析软件,对构件的抗震承载能力进行评估。将评估结果与构件的设计承载能力进行对比,判断其是否满足抗震要求。对于抗震承载能力不足的构件,提出加固或更换的建议。加固建议可根据构件的具体情况选择合适的加固方法,如粘贴钢板、增加配筋等;对于无法加固的构件,及时进行更换,以确保结构的抗震安全性。

连接节点抗震性能检测

连接节点外观检查

仔细查看连接节点的外观是否存在裂缝、变形、锈蚀等缺陷。检查节点的连接方式是否符合设计要求,查看连接螺栓是否拧紧。对存在外观缺陷的连接节点进行详细记录,包括缺陷的位置、类型、严重程度等。分析缺陷产生的原因,考虑可能是由于施工质量问题、长期使用导致的老化等因素。根据分析结果,判断这些缺陷对连接节点抗震性能的影响程度。对于影响较小的缺陷,可采取表面处理等措施;对于影响较大的缺陷,制定更为复杂的修复方案。

连接节点抗震性能检测

构件损伤情况调查

连接节点强度检测

采用力学试验的方法,对连接节点的强度和承载能力进行检测。模拟地震作用下的受力情况,通过加载试验,获取连接节点在不同荷载作用下的力学性能数据。根据试验结果,评估连接节点的可靠性,判断其强度是否满足设计要求。若检测结果表明连接节点强度不足,分析强度不足的原因,考虑可能是由于连接方式不合理、材料质量问题等导致。根据分析结果,提出相应的改进措施,如增加连接螺栓数量、更换连接材料等。

连接节点抗震性能改进

对于抗震性能不足的连接节点,提出改进措施,如增加连接螺栓数量、加强节点的焊接等。制定详细的改进施工方案,明确施工步骤、施工工艺和质量要求。在改进施工过程中,加强质量控制和安全管理,确保改进工作的质量和安全。改进完成后,对连接节点进行再次检测,验证其抗震性能是否得到提升。通过对比改进前后的检测数据,评估改进效果,若效果不理想,进一步分析原因并采取相应的补救措施。

学生宿舍楼结构核查

结构布置核查

结构布置与图纸核对

将学生宿舍楼的实际结构布置与设计图纸进行逐一核对,确保墙体、柱、梁等构件的位置、尺寸与图纸相符。在核对过程中,采用测量工具进行精确测量,记录结构布置与图纸不一致的地方。分析这些不一致情况对结构安全性的影响,考虑可能会导致结构受力不均、抗震性能降低等问题。对于影响较小的不一致情况,可进行适当的调整;对于影响较大的不一致情况,制定详细的整改方案,确保结构的安全性和稳定性。

结构布置核查

结构单元连接构造检查

查看结构单元之间的连接构造是否牢固,检查伸缩缝、沉降缝的设置是否合理。仔细检查连接部位的钢筋锚固长度、焊接质量等是否符合设计要求。为了更清晰地记录检查情况,制定以下表格:

连接构造部位

检查项目

检查方法

检查结果

处理建议

伸缩缝

设置合理性、密封情况

外观检查、测量

XXX

XXX

沉降缝

宽度、垂直度

测量

XXX

XXX

钢筋连接部位

锚固长度、焊接质量

抽样检测、外观检查

XXX

XXX

对存在问题的连接构造提出整改建议,确保结构单元之间的连接可靠。

结构布置抗震性能评估

深入分析学生宿舍楼的结构布置对建筑抗震性能的影响。通过结构分析软件,模拟地震作用下结构的受力情况,判断结构的刚度分布是否均匀,有无薄弱环节。若发现结构存在刚度不均匀或薄弱环节,考虑可能是由于结构布置不合理、构件尺寸差异等原因导致。根据评估结果,提出优化结构布置的建议,如调整构件的尺寸和位置、增加抗震支撑等,以提高结构的抗震性能。

构件损伤情况调查

构件裂缝调查

全面检查梁、柱、墙等构件表面的裂缝分布情况,详细记录裂缝的长度、宽度、走向等信息。分析裂缝产生的原因,考虑可能是由于荷载作用、温度变化、混凝土收缩等因素导致。为了更系统地呈现调查结果,制定如下表格:

构件名称

裂缝位置

裂缝长度

裂缝宽度

裂缝走向

裂缝原因分析

对承载能力的影响

处理建议

梁

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

柱

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

墙

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

根据裂缝的严重程度,判断其对构件承载能力的影响,对于轻微裂缝可进行表面修补,对于严重裂缝需采取加固措施。

构件变形检测

使用专业的测量仪器,如全站仪、水准仪等,对梁、柱等构件的变形情况进行检测,测量梁的挠度、柱的倾斜度等参数。在检测过程中,按照规定的测量方法和频率进行操作,确保测量数据的准确性。为了更直观地展示检测结果,制定以下表格:

构件名称

检测项目

测量值

允许值

是否超标

变形原因分析

对结构稳定性的影响

处理建议

梁

挠度

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

柱

倾斜度

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

分析构件变形的原因,判断是否对结构的稳定性产生影响。若变形较小且不影响结构的整体稳定性,可继续观察;若变形较大,对结构的稳定性产生不利影响,及时采取措施进行处理。

构件腐蚀情况评估

仔细检查构件的钢筋是否存在锈蚀现象,查看混凝土是否有腐蚀损伤。观察钢筋锈蚀的部位、程度和范围,以及混凝土腐蚀的外观特征,如剥落、碳化等。分析腐蚀产生的原因,考虑可能是由于环境湿度、化学物质侵蚀、混凝土保护层厚度不足等因素导致。评估构件腐蚀对结构承载能力的影响程度,通过检测钢筋的截面积损失、混凝土的强度降低等指标进行判断。对于腐蚀较轻的构件,可采取表面处理、增加防护层等措施;对于腐蚀严重的构件,及时进行加固或更换,以确保结构的安全性。

结构承载力复核

构件承载能力计算

根据构件的材料强度、截面尺寸、配筋情况等参数,运用结构力学原理和相关规范,计算梁、柱、墙等构件的实际承载能力。考虑构件的损伤情况对承载能力的影响,如裂缝、腐蚀等因素,对计算结果进行修正。将计算结果与设计要求进行对比,判断构件是否满足承载能力要求。若计算结果表明构件承载能力不足,分析不足的原因,考虑可能是由于设计失误、施工质量问题、使用环境变化等因素导致。根据分析结果,提出相应的处理建议,如加固构件、调整荷载分布等。

结构整体承载能力评估

综合考虑构件的承载能力和结构的布置情况,运用结构分析软件,对学生宿舍楼的结构整体承载能力进行评估。分析结构在不同荷载作用下的受力状态,如恒载、活载、风载、地震作用等,判断结构是否安全可靠。若评估结果表明结构整体承载能力不足,考虑可能是由于构件承载能力不足、结构布置不合理等原因导致。对于承载能力不足的结构,提出加固或改造的建议。加固建议可根据结构的具体情况选择合适的加固方法,如粘贴碳纤维布、增加支撑结构等;改造建议可包括改变结构的使用功能、调整布局等。

处理建议提出

根据结构承载力复核结果,针对存在的问题提出具体的处理建议。对于承载能力满足要求但存在损伤的构件,如轻微裂缝、表面腐蚀等,提出修复措施,如修补裂缝、涂刷防腐涂料等。对于承载能力不足的结构,制定详细的加固或改造方案。加固方案可根据结构的类型和损伤情况选择合适的加固方法,如增大截面法、外包钢法等;改造方案可包括改变结构的受力体系、增加结构的刚度等。在制定处理建议时,充分考虑施工的可行性、经济性和安全性,确保处理措施能够有效解决问题。

食堂建筑安全鉴定

建筑主体结构鉴定

基础结构鉴定

对食堂建筑的基础进行全面检查,查看是否存在沉降、裂缝等问题。采用钻探、物探等方法,检测基础的土质情况和承载能力。通过分析钻探数据和物探结果,了解基础的土层分布、土质特性和承载能力。评估基础的稳定性,判断其是否满足上部结构的承载需求。若发现基础存在沉降问题,分析沉降的原因,考虑可能是由于地基土的压缩性、地下水变化等因素导致。对于基础沉降较小且稳定的情况,可继续观察;对于基础沉降较大或不稳定的情况,及时采取加固措施,如基础注浆、增加桩基础等。

墙体结构鉴定

检查食堂墙体的砌筑质量,查看砖的强度、灰缝饱满度等是否符合要求。检测墙体的裂缝、变形情况,分析其产生的原因,考虑可能是由于基础沉降、温度变化、施工质量等因素导致。评估墙体的承载能力和抗震性能,通过现场检测和结构分析等方法进行判断。对于墙体承载能力不足或抗震性能较差的情况,提出加固或修复建议。加固建议可根据墙体的具体情况选择合适的加固方法,如粘贴钢板、增设构造柱等;修复建议可包括修补裂缝、更换损坏的砖块等。

柱结构鉴定

对食堂的梁、柱等构件的混凝土强度、钢筋配置进行检测。采用回弹法、超声法等无损检测方法检测混凝土强度,通过钢筋探测仪等设备检查钢筋配置情况。检查构件的连接部位是否牢固,查看有无损伤现象。为了更清晰地记录检测结果,制定以下表格:

构件名称

检测项目

检测方法

检测结果

是否满足设计要求

处理建议

梁

混凝土强度、钢筋配置

回弹法、钢筋探测仪

XXX

XXX

XXX

柱

混凝土强度、钢筋配置

超声法、钢筋探测仪

XXX

XXX

XXX

计算梁、柱的承载能力,将计算结果与设计要求进行对比,判断其是否满足设计要求。对于不满足设计要求的梁、柱,提出加固或更换的建议。

消防安全评估

消防设施检查

全面检查食堂内的消防栓、灭火器、火灾自动报警系统等消防设施是否完好。检查消防栓的阀门是否灵活,水带是否完好,水枪是否正常;查看灭火器的压力是否正常,保质期是否有效;测试火灾自动报警系统的灵敏度,确保其在紧急情况下能够正常使用。对消防设施的有效期进行检查,及时更换过期设备。对于存在问题的消防设施,及时进行维修或更换,确保消防设施在火灾发生时能够发挥作用。

消防通道评估

查看食堂的消防通道是否被杂物堵塞,确保通道畅通无阻。检查疏散指示标志和应急照明是否正常工作,通过手动测试和模拟停电等方式进行验证。确保疏散指示标志清晰可见,能够为人员疏散提供明确的指引;应急照明在停电情况下能够及时亮起,且亮度满足疏散要求。对消防通道的宽度、长度等进行测量,判断是否符合消防规范要求。若发现消防通道存在问题,及时进行整改,确保人员在火灾发生时能够安全疏散。

火灾危险性分析

深入分析食堂内的用火、用电、用气情况,评估火灾发生的可能性。检查食堂的厨房设备、电气线路等是否存在火灾隐患,如炉灶的使用是否规范,电气线路是否老化等。根据火灾危险性分析结果,提出相应的消防安全改进措施。改进措施可包括加强用火用电管理、定期维护电气线路、配备灭火器材等,以降低火灾发生的风险。

卫生安全检查

食品加工区域卫生检查

仔细检查食品加工区域的地面、墙面是否清洁,有无积水、油污等。查看食品储存条件是否符合要求,检查食品是否变质、过期。对食品加工设备、工具的清洁情况进行检查,确保其符合卫生标准。若发现食品加工区域存在卫生问题,及时进行整改,如清理地面油污、更换过期食品、清洗设备工具等,以保障食品安全。

就餐区域卫生评估

检查就餐区域的桌椅、地面是否干净整洁,有无污渍、垃圾等。评估就餐区域的通风情况,通过检测空气质量等方式进行判断,确保空气清新。查看就餐区域的垃圾处理是否及时,有无异味。若发现就餐区域存在卫生问题,及时进行清理和改善,如擦拭桌椅、清扫地面、加强通风等,为就餐人员提供一个良好的环境。

厨具卫生检测

对食堂的餐具、厨具进行抽样检测,检查其是否符合卫生标准。查看餐具、厨具的消毒设备是否正常运行,消毒效果是否达标。通过检测餐具、厨具的微生物指标等方式进行判断。对检测不合格的餐具、厨具及时进行更换或重新消毒,确保餐具、厨具的卫生安全。同时,加强对消毒设备的维护和管理,定期进行检查和校准,保证消毒效果的稳定性。

分阶段分区域实施策略

教学区建筑鉴定安排

前期资料收集

设计资料查阅

收集教学实验楼、行政办公楼的原建筑、结构设计图等资料,这些资料能详细呈现建筑的原始设计参数和结构体系,是后续鉴定工作的重要基础。通过查阅地质勘察报告,可掌握建筑所在地的地质条件和地基基础情况,判断地质因素对建筑结构可能产生的影响。获取施工记录和验收资料,能深入了解建筑的施工质量和验收情况,明确施工过程中是否存在潜在问题。收集建筑的改造和维修记录,有助于了解建筑的使用历史和结构变化情况,为准确评估建筑现状提供依据。

教学区建筑鉴定

使用情况调查

与学校相关部门沟通,了解教学区建筑的使用功能和使用情况,如是否有功能改变或使用荷载变化等情况。调查建筑内设备的运行情况,因为设备振动和荷载变化可能对结构产生影响,需关注其是否在合理范围内。询问师生对建筑的使用感受,他们在日常使用中可能会发现一些结构安全隐患的迹象,如墙体裂缝、异常声响等。收集建筑的维护记录,可了解建筑的维护情况和存在的问题,以下是相关调查内容的表格:

调查项目

调查内容

调查方式

使用功能和使用情况

是否有功能改变、使用荷载变化等

与学校相关部门沟通

设备运行情况

设备振动、荷载变化及对结构的影响

现场观察、设备运行记录查阅

师生使用感受

是否有结构安全隐患迹象

问卷调查、访谈

维护记录

维护情况、存在的问题

查阅维护档案

环境因素分析

调查教学区建筑周边的环境情况,自然因素如地震、洪水、风灾等,人为因素如周边施工、地下工程等,都可能对建筑产生影响。分析建筑所在地的地震活动情况,可了解地震对建筑的影响程度,为抗震鉴定提供重要参考。评估建筑周边的施工活动对建筑结构的影响,必要时采取相应的保护措施,如设置减震装置、加强监测等。考虑气候因素对建筑结构的影响,温度、湿度、风荷载等长期作用可能导致结构材料性能下降、构件损坏等问题。

资料整理与分析

对收集到的资料进行整理和分类,建立资料档案,便于后续查阅和使用。分析资料中的关键信息,如设计参数、地质条件、施工质量等,评估建筑的结构现状和抗震性能。根据资料分析结果,制定现场检测和鉴定的工作计划,明确检测项目、检测方法和检测部位等。与设计单位和施工单位进行沟通,了解建筑的设计意图和施工过程中的特殊情况,有助于更准确地评估建筑结构。

现场检测工作

材料性能检测

现场检测实施

结构布置调查

检查教学区建筑的结构布置是否符合设计要求,查看是否存在结构变更和违规改造情况。调查结构单元的连接构造是否可靠,连接薄弱部位可能在地震等灾害作用下引发结构破坏。检查结构构件的尺寸和配筋是否符合设计要求,构件损伤和变形会影响结构的承载能力和安全性。评估结构的整体性和稳定性,判断结构是否存在安全隐患,为后续检测和鉴定工作提供基础。

现场检测实施

构件损伤检测

构件损伤检测

采用外观检查和仪器检测相结合的方法,检测构件的裂缝分布及走向、混凝土腐蚀损伤、钢筋锈损等情况。使用超声法、回弹法等检测方法,检测构件的混凝土强度和碳化深度,这些指标能反映混凝土的质量和耐久性。采用钢筋探测仪检测构件的钢筋数量、直径和位置,评估钢筋的锈蚀情况,钢筋锈蚀会降低其力学性能。对检测发现的构件损伤进行详细记录和分析,评估损伤对结构性能的影响,为制定加固方案提供依据。

材料性能检测

按照相关标准和规范的要求,采集构件的混凝土、钢材等材料样本,进行材料性能试验。检测混凝土的抗压强度、弹性模量等力学性能指标,评估混凝土的质量,确保其满足设计要求。检测钢材的屈服强度、抗拉强度等力学性能指标,评估钢材的质量,保证结构的安全性。根据材料性能检测结果,对结构构件的承载能力进行评估,为结构计算和鉴定提供准确参数。

结构变形监测

在教学区建筑的关键部位设置变形监测点,采用水准仪、全站仪等仪器进行结构变形监测。定期监测结构的沉降、倾斜和位移情况,及时发现结构的异常变形,以便采取相应措施。分析结构变形监测数据,评估结构的稳定性和安全性,判断结构是否处于正常工作状态。根据结构变形监测结果,调整现场检测和鉴定的工作计划,确保鉴定工作的准确性和有效性。

鉴定报告编制

结构计算分析

依据现场检测结果,建立教学区建筑的结构计算模型,进行结构承载能力和抗震性能分析。考虑结构的实际受力情况和边界条件,采用合适的计算方法和软件进行计算,确保计算结果的准确性。对计算结果进行分析和评估,判断结构是否满足设计要求和相关规范的规定。根据结构计算分析结果,提出结构加固和改造的建议,以提高结构的安全性和可靠性。

鉴定结论与处理意见

按照《民用建筑可靠性鉴定标准》和《建筑抗震鉴定标准》等相关规范的要求,对教学区建筑的主体结构可靠性和抗震性能进行综合评价。根据鉴定结果,给出明确的鉴定结论和处理意见,如继续使用、加固改造、拆除重建等。针对不同的处理意见,提出具体的实施建议和技术要求,确保处理措施的可行性和有效性。对建筑的后期维护和管理提出建议,确保建筑的安全使用,延长建筑的使用寿命。

报告审核与校审

鉴定报告编制完成后,组织相关人员进行内部审核,检查报告的内容是否完整、准确,结论是否合理。对审核中发现的问题进行修改和完善,确保报告的质量。将审核通过的报告提交给校审人员进行校审,校审人员对报告进行全面审查,提出校审意见。根据校审意见,对报告进行进一步修改和完善,最终形成正式的鉴定报告,保证报告的权威性和可靠性。

报告提交与存档

将正式的鉴定报告提交给学校相关部门,同时提供报告的纸质版和电子版,方便学校查阅和使用。对鉴定报告进行存档,建立鉴定项目档案,便于日后查询和参考。向学校相关部门介绍鉴定报告的主要内容和结论,解答他们的疑问,确保学校对鉴定结果有清晰的了解。根据学校的要求,对鉴定报告进行进一步的解释和说明,提供必要的技术支持。

生活区楼宇检测计划

检测准备工作

人员组织与培训

组建专业的检测团队,团队成员包括结构工程师、检测技术人员等,明确各成员的职责和分工,确保检测工作的高效进行。对检测人员进行相关标准和规范的培训,使其熟悉检测方法和流程,掌握最新的检测技术。组织检测人员进行现场勘查,了解生活区楼宇的基本情况,如建筑结构类型、使用年限、周边环境等。对检测人员进行安全教育,提高安全意识,确保检测过程中的人员安全。

生活区楼宇检测

检测准备工作

设备与仪器准备

根据检测项目的要求,准备相应的检测设备和仪器,如回弹仪、钢筋探测仪、超声仪等,确保设备和仪器的精度和可靠性。对检测设备和仪器进行调试和校准,保证其性能准确可靠,避免因设备误差导致检测结果不准确。准备好检测所需的辅助材料和工具,如粉笔、记号笔、梯子等,为检测工作提供便利。对检测设备和仪器进行妥善保管,避免损坏和丢失,确保设备和仪器的正常使用。

资料收集与分析

收集生活区楼宇的原建筑、结构设计图等资料,这些资料能提供建筑的设计参数和结构体系信息。查阅地质勘察报告,掌握建筑所在地的地质条件和地基基础情况,为评估建筑的稳定性提供依据。获取施工记录和验收资料,了解建筑的施工质量和验收情况,判断施工过程中是否存在质量问题。分析资料中的关键信息,评估建筑的结构现状和抗震性能,为制定检测方案提供参考。

制定检测方案

根据生活区楼宇的特点和检测要求,制定详细的检测方案。确定检测项目和检测方法,明确检测数量和检测部位,确保检测工作的全面性和针对性。制定检测工作计划,合理安排检测时间和人员,提高检测工作的效率。对检测方案进行审核和论证,确保其科学合理、可行,避免检测过程中出现问题。

现场检测工作

结构外观检查

对生活区楼宇的结构外观进行全面检查,包括墙体、梁、板、柱等构件的裂缝、变形、腐蚀等情况。检查结构的连接部位是否牢固,是否存在松动、脱开等现象,连接部位的可靠性对结构的整体稳定性至关重要。观察结构的基础是否有沉降、倾斜等情况,判断基础的稳定性,基础问题可能导致上部结构的损坏。对结构外观检查中发现的问题进行详细记录和拍照,为后续检测和分析提供依据。

构件性能检测

采用回弹法、超声法等检测方法,检测构件的混凝土强度和碳化深度,这些指标能反映混凝土的质量和耐久性。使用钢筋探测仪检测构件的钢筋数量、直径和位置,评估钢筋的锈蚀情况,钢筋锈蚀会降低其力学性能。对构件的截面尺寸进行测量,检查是否符合设计要求,构件尺寸偏差可能影响结构的承载能力。根据构件性能检测结果,评估构件的承载能力和耐久性,以下是相关检测内容的表格:

检测项目

检测方法

检测指标

评估内容

混凝土强度

回弹法、超声法

抗压强度

混凝土质量、耐久性

碳化深度

酚酞试剂法

碳化深度值

混凝土耐久性

钢筋数量、直径和位置

钢筋探测仪

钢筋规格、间距

钢筋锈蚀情况、结构承载能力

构件截面尺寸

量具测量

尺寸偏差

构件承载能力

结构变形监测

在生活区楼宇的关键部位设置变形监测点,采用水准仪、全站仪等仪器进行结构变形监测。定期监测结构的沉降、倾斜和位移情况,及时发现结构的异常变形,以便采取相应措施。分析结构变形监测数据,评估结构的稳定性和安全性,判断结构是否处于正常工作状态。根据结构变形监测结果,调整现场检测和鉴定的工作计划,确保鉴定工作的准确性和有效性。

数据记录与整理

对现场检测的数据进行及时记录和整理,确保数据的准确性和完整性,避免数据丢失或错误。将检测数据录入计算机,建立检测数据库,便于数据分析和管理。对检测数据进行初步分析,判断数据是否合理,是否存在异常情况,如数据异常可能需要重新检测。对检测数据进行备份,防止数据丢失,确保数据的安全性。

检测结果评估

结构承载能力评估

依据现场检测结果,对生活区楼宇的结构承载能力进行评估。采用结构计算软件对结构进行力学分析,考虑结构的实际受力情况和边界条件,判断结构是否满足设计要求和相关规范的规定。对计算结果进行修正和调整,确保评估结果的准确性。根据结构承载能力评估结果,提出结构加固和改造的建议,以提高结构的安全性和可靠性。

抗震性能评估

按照《建筑抗震鉴定标准》等相关规范的要求,对生活区楼宇的抗震性能进行评估。考虑建筑的结构类型、地震作用和抗震措施等因素,判断建筑的抗震能力是否满足要求。对建筑的抗震薄弱部位进行分析和评估,提出抗震加固的措施和建议。根据抗震性能评估结果,给出明确的鉴定结论和处理意见,以下是相关评估内容的表格:

评估项目

评估依据

评估方法

评估结果

处理意见

抗震能力

《建筑抗震鉴定标准》

结构计算分析、现场检测

是否满足要求

继续使用、加固改造、拆除重建

抗震薄弱部位

结构分析、现场勘查

找出薄弱部位

确定薄弱部位及程度

针对性加固措施

耐久性评估

根据构件的混凝土碳化深度、钢筋锈蚀情况等检测结果,对生活区楼宇的耐久性进行评估。分析环境因素对结构耐久性的影响,如湿度、温度、化学腐蚀等,判断结构的使用寿命和维护周期。提出提高结构耐久性的措施和建议,如加强结构的防护、定期进行维护等。根据耐久性评估结果,制定结构的后期维护计划,确保结构的长期安全使用。

综合评估与报告编制

对结构承载能力、抗震性能和耐久性等评估结果进行综合分析,给出生活区楼宇的综合评估结论。编制检测报告,报告内容包括检测目的、检测范围、检测方法、检测结果、评估结论和处理建议等,确保报告内容完整、准确。对检测报告进行审核和校审,确保报告的质量。将检测报告提交给学校相关部门,同时提供报告的纸质版和电子版,方便学校查阅和使用。以下是检测报告内容的表格:

报告内容

详细说明

检测目的

明确检测的原因和目标

检测范围

确定检测的建筑区域和项目

检测方法

介绍采用的检测技术和手段

检测结果

呈现各项检测数据和发现

评估结论

对建筑结构的综合评价

处理建议

针对评估结果提出的措施

公共设施抗震评估方案

评估前期准备

收集设施资料

收集公共设施的原设计图纸、施工记录、维护档案等资料,这些资料能提供设施的设计参数和使用历史信息。查阅相关的地质勘察报告,掌握设施所在地的地质条件和地震活动情况,判断地震对设施的潜在影响。获取设施的改造和维修记录,了解是否存在影响抗震性能的结构变更。对收集到的资料进行整理和分析,为后续评估提供依据,确保评估工作的准确性和可靠性。

公共设施抗震评估

评估前期准备

组建评估团队

组建由结构工程师、地震专家、检测人员等组成的专业评估团队,团队成员具备不同专业知识和技能,能全面评估公共设施的抗震性能。明确团队成员的职责和分工,确保评估工作的顺利进行。对团队成员进行相关标准和规范的培训,使其熟悉评估方法和流程,掌握最新的评估技术。组织团队成员进行现场勘查,了解公共设施的实际情况,为制定评估计划提供依据。

制定评估计划

根据公共设施的特点和评估要求,制定详细的评估计划。确定评估项目和评估方法,明确评估数量和评估部位,确保评估工作的全面性和针对性。安排评估时间和人员,合理分配工作任务,提高评估工作的效率。对评估计划进行审核和论证,确保其科学合理、可行,避免评估过程中出现问题。

准备检测设备

根据评估项目的要求,准备相应的检测设备和仪器,如应变片、加速度计、激光测距仪等,确保设备和仪器的精度和可靠性。对检测设备和仪器进行调试和校准,保证其性能准确可靠,避免因设备误差导致评估结果不准确。准备好检测所需的辅助材料和工具,如传感器、数据线、电源等,为检测工作提供便利。对检测设备和仪器进行妥善保管,避免损坏和丢失,确保设备和仪器的正常使用。以下是检测设备和仪器的表格:

设备名称

用途

精度要求

校准周期

应变片

测量结构应变

±XXXμε

XXX个月

加速度计

测量结构加速度

±XXXm/s²

XXX个月

激光测距仪

测量距离

±XXXmm

XXX个月

现场评估实施

结构现状调查

对公共设施的结构现状进行全面调查,包括结构布置、构件尺寸、连接方式等,了解结构的基本情况。检查结构的裂缝、变形、腐蚀等情况,评估结构的损伤程度,损伤情况会影响结构的承载能力和抗震性能。观察结构的支座和基础情况,判断结构的稳定性,支座和基础问题可能导致结构的整体破坏。对结构现状调查中发现的问题进行详细记录和拍照,为后续评估和分析提供依据。以下是结构现状调查内容的表格:

调查项目

调查内容

调查方法

评估指标

结构布置

结构形式、构件分布

现场勘查、查阅资料

是否符合设计要求

构件尺寸

构件长度、宽度、高度

量具测量

尺寸偏差是否在允许范围内

连接方式

连接节点类型、连接强度

现场检查、试验

连接可靠性

裂缝、变形、腐蚀

裂缝宽度、长度、位置,变形量,腐蚀程度

外观检查、仪器测量

损伤程度评估

支座和基础

支座形式、基础沉降、倾斜

现场观察、测量

稳定性评估

材料性能检测

采集公共设施的结构材料样本,进行材料性能试验,如混凝土强度试验、钢材力学性能试验等。检测材料的物理性能和力学性能指标,评估材料的质量和耐久性,材料质量直接影响结构的性能。根据材料性能检测结果,分析材料对结构抗震性能的影响,为结构计算和评估提供参数。对材料性能检测数据进行整理和分析,确保数据的准确性和可靠性。

结构动力特性测试

采用环境激励法或人工激励法,对公共设施的结构动力特性进行测试。测量结构的自振频率、振型和阻尼比等参数,了解结构的动力响应特性,这些参数对评估结构的抗震性能至关重要。分析结构动力特性测试结果,评估结构的抗震性能和安全状况。根据结构动力特性测试数据,建立结构的动力计算模型,为结构抗震分析提供准确依据。

数据记录与分析

对现场评估的数据进行及时记录和整理,确保数据的准确性和完整性,避免数据丢失或错误。将评估数据录入计算机,建立评估数据库,便于数据分析和管理。对评估数据进行初步分析,判断数据是否合理,是否存在异常情况,如数据异常可能需要重新测试。运用专业软件对评估数据进行深入分析,为评估结论提供支持,确保评估结果的科学性和可靠性。

评估报告编制

结构计算与分析

依据现场评估结果,建立公共设施的结构计算模型,进行结构承载能力和抗震性能分析。考虑结构的实际受力情况和边界条件,采用合适的计算方法和软件进行计算,确保计算结果的准确性。对计算结果进行分析和评估,判断结构是否满足设计要求和相关规范的规定。根据结构计算分析结果,提出结构加固和改造的建议,以提高结构的抗震性能和安全性。

评估结论与建议

根据结构计算和分析结果,对公共设施的抗震性能进行综合评估,给出明确的评估结论。针对评估中发现的问题,提出具体的抗震加固和改造建议,包括加固方法、施工工艺和质量要求等,确保建议的可行性和有效性。对公共设施的后期维护和管理提出建议,确保设施的安全使用。根据评估结论和建议,制定公共设施的抗震加固和改造方案。

报告审核与完善

评估报告编制完成后,组织相关人员进行内部审核,检查报告的内容是否完整、准确,结论是否合理。对审核中发现的问题进行修改和完善,确保报告的质量。将审核通过的报告提交给校审人员进行校审,校审人员对报告进行全面审查,提出校审意见。根据校审意见,对报告进行进一步修改和完善,最终形成正式的评估报告,保证报告的权威性和可靠性。

报告提交与存档

将正式的评估报告提交给学校相关部门,同时提供报告的纸质版和电子版,方便学校查阅和使用。对评估报告进行存档,建立评估项目档案,便于日后查询和参考。向学校相关部门介绍评估报告的主要内容和结论,解答他们的疑问,确保学校对评估结果有清晰的了解。根据学校的要求,对评估报告进行进一步的解释和说明,提供必要的技术支持。

项目实施依据标准

建筑抗震核心规范

建筑抗震鉴定标准执行

标准内容遵循

严格遵循《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)的各项条款,对吉林工商学院新校区27栋建筑进行全面的抗震鉴定。依据标准中对不同建筑结构类型的抗震鉴定要求,结合实际建筑结构特点,确定具体的鉴定方法和流程。按照标准规定的抗震鉴定分级和评定方法,对各建筑的抗震性能进行客观、准确的评价。为确保遵循标准内容,将从多个方面进行把控。在结构类型方面,会区分不同建筑是框架结构、砖混结构还是其他结构,根据对应标准要求确定检测重点和方法。对于抗震鉴定分级,会严格按照标准中的分级标准,如A、B、C、D级,对建筑进行准确评定。同时,在评定过程中,会综合考虑建筑的使用功能、重要性等因素,确保评价的客观性和准确性。

建筑抗震鉴定

标准条款

遵循方式

对应建筑结构类型

评定方法

结构布置鉴定

检查建筑的平面和竖向布置是否规则

框架结构、砖混结构等

根据标准中的规定进行打分评定

构件抗震承载力鉴定

计算构件的实际承载力并与标准要求对比

梁、柱、墙等

判断是否满足标准要求

结构整体性鉴定

检查结构的连接和构造是否合理

所有结构类型

综合评估结构的整体性

抗震构造措施鉴定

检查建筑的构造措施是否符合标准

各类结构

按照标准进行评定

鉴定流程实施

根据标准要求,开展现场踏勘工作,详细了解建筑的结构布置、构造连接等情况。按照规定的检测项目和检测方法,对建筑构件的材料性能、尺寸等进行检测。依据检测结果,进行结构计算分析,评估建筑的抗震承载能力和变形能力。在现场踏勘阶段,会组织专业人员对建筑的各个部分进行详细检查,记录结构布置、构造连接等情况。对于检测项目,会严格按照标准规定的数量和方法进行检测,确保检测结果的准确性。在结构计算分析阶段,会运用专业的软件和方法,对建筑的抗震承载能力和变形能力进行评估。

构件尺寸检测

流程步骤

具体工作内容

检测项目

检测方法

计算分析依据

现场踏勘

检查建筑的外观、结构布置等

结构布置、构造连接等

实地观察、测量

无

材料性能检测

检测混凝土、钢材等材料的强度

混凝土抗压强度、钢材屈服强度等

回弹法、超声法等

无

构件尺寸检测

测量梁、柱等构件的尺寸

构件截面尺寸、长度等

钢尺测量

无

结构计算分析

评估建筑的抗震承载能力和变形能力

抗震承载能力、变形能力等

有限元分析等

检测结果

结果评定应用

依据标准的评定等级,确定各建筑的抗震鉴定结论,为后续处理提供依据。根据鉴定结论,按照标准的要求给出相应的处理建议,确保建筑的抗震安全。将鉴定结果和处理建议应用于实际的建筑改造和维护工作中,提高建筑的抗震性能。在确定抗震鉴定结论时,会严格按照标准的评定等级,如A、B、C、D级,对建筑进行准确评定。对于不同等级的建筑,会给出相应的处理建议,如加固、改造或拆除等。在实际应用中,会将鉴定结果和处理建议纳入建筑的改造和维护计划中,确保建筑的抗震安全。

对于评定为A级的建筑,说明其抗震性能良好,可以继续正常使用,但仍需定期进行检查和维护。对于评定为B级的建筑,可能存在一些小的问题,需要进行适当的加固和处理。对于评定为C级的建筑,抗震性能较差,需要进行较大规模的改造和加固。对于评定为D级的建筑,抗震性能严重不足,可能需要拆除重建。通过将鉴定结果和处理建议应用于实际工作中,可以有效提高建筑的抗震性能,保障人员和财产的安全。

同时,会建立建筑抗震鉴定档案,记录鉴定结果和处理建议,为后续的管理和维护提供参考。定期对建筑进行复查和评估,确保建筑的抗震性能始终满足标准要求。在建筑改造和维护过程中,会严格按照相关规范和标准进行施工,确保工程质量。

混凝土结构检测

既有建筑加固通用规范

规范原则遵循

严格遵循《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB55021-2021)的基本原则,确保加固工作的科学性和合理性。依据规范中对既有建筑加固的安全性、适用性和耐久性要求,制定具体的加固方案。按照规范的规定,对加固材料和施工工艺进行严格把控,保证加固工程的质量。在遵循规范原则方面,会从多个方面进行考虑。在安全性方面,会确保加固后的建筑能够满足抗震等安全要求。在适用性方面,会考虑建筑的使用功能,确保加固后不影响其正常使用。在耐久性方面,会选择合适的加固材料和施工工艺,保证加固工程的长期稳定性。

为了确保加固工作的科学性和合理性,会组织专业的设计团队进行加固方案的设计。设计团队会根据建筑的实际情况和规范要求,制定出最适合的加固方案。在加固材料的选择上,会严格按照规范的要求,选择质量合格、性能稳定的材料。在施工工艺方面,会要求施工单位严格按照规范的规定进行施工,确保施工质量。

同时,会建立质量监督体系,对加固工程的全过程进行监督。在施工过程中,会定期进行检查和验收,及时发现和解决问题。在加固工程完成后,会进行全面的检测和评估,确保加固工程符合规范要求。

既有建筑加固

加固方案制定

施工质量控制

加固方案制定

根据建筑的抗震鉴定结果,结合规范要求,制定针对性的加固方案。考虑建筑的实际情况和使用功能,选择合适的加固方法和技术,确保加固效果。在加固方案中,明确加固的范围、内容和施工顺序,保证加固工作的有序进行。在制定加固方案时,会首先对建筑的抗震鉴定结果进行深入分析,了解建筑存在的问题和薄弱环节。然后,结合规范要求,制定出针对性的加固措施。

对于不同的建筑结构类型和问题,会选择合适的加固方法和技术。例如,对于框架结构的建筑,可以采用粘贴碳纤维布、增大截面等方法进行加固。对于砖混结构的建筑,可以采用钢筋网水泥砂浆面层、外加构造柱等方法进行加固。在选择加固方法和技术时,会考虑其可行性、经济性和加固效果。

在加固方案中,会明确加固的范围、内容和施工顺序。加固范围会根据建筑的实际情况和抗震鉴定结果确定,确保对存在问题的部位进行全面加固。加固内容会详细列出所采用的加固方法和技术,以及所需的材料和设备。施工顺序会根据加固工作的特点和要求进行合理安排,保证加固工作的有序进行。

施工质量控制

按照规范的要求,对加固工程的施工过程进行全程质量控制。加强对加固材料的检验和验收,确保材料符合规范标准。严格执行施工工艺和操作规程,保证加固工程的施工质量。在施工质量控制方面,会建立完善的质量控制体系,对施工过程的各个环节进行严格把控。

在加固材料的检验和验收方面,会要求供应商提供材料的质量证明文件,并对材料进行抽样检验。只有检验合格的材料才能用于加固工程。在施工过程中,会加强对材料的保管和使用管理,确保材料的质量不受影响。

严格执行施工工艺和操作规程是保证加固工程施工质量的关键。会要求施工单位按照设计方案和规范要求进行施工,不得擅自更改施工工艺和操作规程。在施工过程中,会加强对施工人员的培训和管理,提高其施工技能和质量意识。同时,会建立质量检查制度,定期对施工质量进行检查和验收,及时发现和解决问题。

控制环节

控制内容

控制方法

标准要求

材料检验

检查材料的质量证明文件、抽样检验

查看文件、实验室检测

符合规范标准

施工工艺执行

监督施工单位按照设计方案和规范要求施工

现场检查、旁站监督

符合设计和规范要求

质量检查验收

定期对施工质量进行检查和验收

按照验收标准进行检测

符合验收标...

吉林工商学院新校区建设项目--验收及改造项目一包投标方案.docx